Résumés

Résumé

Le taux de chômage élevé provoque une hausse vertigineuse des exigences de performance pour celles et pour ceux qui cherchent un emploi. Les programmes d’insertion socioprofessionnelle négligent de considérer que le chômage est structurel et se fondent principalement sur la recherche de compatibilité « personne-travail ». Les intervenantes et les intervenants sont ainsi placés dans une situation contradictoire : préparer au travail dans un contexte de pénurie de l’emploi. Comment ces acteurs maintiennent-ils leur équilibre entre les programmes officiels (le prescrit), les modèles d’action qu’ils épousent (le professé) et ce qu’ils peuvent faire (le pratiqué) ? Pour répondre à cette question, il convient d’examiner les stratégies de défense qu’ils déploient pour s’adapter, mais aussi les compétences qu’ils ont développées dans l’action pour influencer le cours des choses.

Abstract

The high rate of unemployment has prompted a dizzying increase in performance requirements for those seeking work. Programs for socioprofessional integration omit consideration of the fact that unemployment is structural and founded mainly on the search for “person-job” compatibility. Thus employability workers are put in a contradictory situation: they prepare people for work in a context of job shortage. How do these actors maintain balance between official programming (what is prescribed), the models for action they espouse (what is professed), and what they can actually do (what is practised). To answer this question, it is useful to examine not just the defense strategies used to adjust, but also the competencies these workers develop in action to influence the course of events.

Resumen

La tasa elevada de desempleo provoca un alza vertiginosa de las exigencias de rendimiento para aquellos que buscan un empleo. Los programas de inserción socioprofesionales no consideran que el desempleo es estructural y se basan principalmente en la búsqueda de compatibilidad “persona-trabajo”. Los consultantes se colocan asi en una posición contradictoria: preparar al trabajo en un contexto de escasez de empleo. ¿Cómo mantienen estos actores su equilibrio entre los programas oficiales (lo prescrito), los modelos de acción que toman (lo profesado) y lo que pueden hacer (lo practicado)? Para responder a esta pregunta, conviene examinar las estrategias de defensa que ellos despliegan para adaptarse asi como las competencias que han desarrollado en la acción para influenciar el curso de las cosas.

Corps de l’article

1. Introduction

La mondialisation des marchés, l’avènement des nouvelles technologies (Rifkin, 1995) et la prédominance de la logique de l’accroissement des profits à tout prix comptent parmi les conditions structurelles qui compromettent profondément les possibilités d’accès au marché du travail ainsi que les chances de maintien en emploi. Ces conditions structurelles poussent une portion inquiétante de la population vers un processus d’exclusion socioprofessionnelle (Paugam, 1996). Les programmes de groupe visant le développement de l’employabilité comptent parmi les solutions expérimentées pour parer au problème. On reconnaît plusieurs avantages liés à cette forme d’intervention. Toutefois, dans un contexte où le nombre d’emplois disponibles est nettement inférieur au nombre de personnes aptes à travailler, il convient de questionner la notion même d’employabilité ainsi que l’utilisation qu’on fait du potentiel éducatif des groupes.

Le présent article explore plus à fond cette problématique à la base d’un projet de recherche que nous mettons en oeuvre. Il est divisé en trois parties. Dans un premier temps, nous décrivons et analysons plus en détail la situation contradictoire dans laquelle se retrouvent les intervenantes et les intervenants des programmes d’employabilité: préparer au travail dans un contexte de pénurie d’emplois. Un exposé des avantages, mais surtout des limites des programmes d’employabilité, tels qu’ils sont officiellement décrits, permet de poser ce problème.

Ensuite, nous partons de l’idée selon laquelle il existerait des écarts significatifs entre les programmes officiels (le prescrit), les modèles d’action épousés par les intervenantes et par les intervenants (ce qu’ils disent, ce qu’ils font) et leurs pratiques réelles. Nous décrivons cette situation de dissonance possible et d’inconfort dans laquelle ils se retrouvent. Cependant, cet espace de malaise et de doute est aussi un espace d’action (Dejours, 1993b). L’écart entre le prescrit et le réel commande la mise en place de mécanismes d’adaptation et de défense qu’il serait pertinent de reconnaître dans les stratégies déployées par les intervenantes et par les intervenants. La position charnière qu’ils occupent entre les institutions et les sans-emploi leur fournit-elle l’occasion d’amorcer des pratiques qui tiennent compte de la conjoncture actuelle? Ces pratiques renouvelées leur permettent-ils de maintenir un équilibre devant les contradictions et les impasses dans lesquelles elles se retrouvent? Quelles sont ces pratiques porteuses de changement? Afin de répondre à ces questions, nous esquissons, dans la dernière partie de l’article, les grandes lignes d’une méthode que nous privilégions pour expliciter les modèles d’actions d’intervenantes et d’intervenants dans les programmes d’insertion professionnelle.

2. Les avantages et les limites des programmes d’employabilité

Les avantages et les limites de l’approche de l’employabilité exposée dans les lignes qui suivent ont été dégagés à partir d’une recherche antérieure (Leclerc, Comeau et Maranda, 1996) qui portait sur l’étude des programmes de groupe expérimentés au Québec et au Canada depuis la récession qui perdure depuis 1982. Nous avons donc fait l’analyse des contenus du répertoire des quarante-sept organismes québécois de développement de l’employabilité et de seize programmes ou ensembles de programmes typiques de développement de l’employabilité en groupe. La grille servant à notre analyse de contenu a été construite selon deux processus complémentaires de catégorisation décrits par l’Écuyer (1987): le premier processus ouvert de catégorisation a, comme point de départ, les objectifs des programmes ou des ensembles de programmes ainsi que les principaux thèmes autour desquels les activités éducatives se structuraient. Cela nous a permis de déterminer l’importance relative de huit catégories de contenus dans chacun des programmes ou des ensembles de programmes examinés. Le second processus, celui-là fermé, est appuyé sur une classification reconnue des interventions en groupe. Il nous a permis de classer les programmes selon trois grands modèles d’intervention: le modèle développemental, le modèle de réciprocité et le modèle à buts sociaux[1].

2.1 Les avantages

Au départ, le principal postulat concernant l’exclusion du marché du travail dans les pratiques d’employabilité suppose que les sans-emploi doivent acquérir certaines habiletés et obtenir un encadrement plus rigoureux pour s’intégrer socialement et professionnellement.

Théoriquement, le modèle d’intervention de groupe privilégié dans la majorité des programmes examinés est le modèle développemental qui favorise des valeurs de connaissance de soi, de responsabilité individuelle, d’affirmation de soi et d’actualisation du potentiel humain. Dans ce modèle, le petit groupe devient un laboratoire humain, un lieu de prise de conscience de ses effets sur les autres et un lieu d’apprentissage de nouvelles habiletés sociales. Il permet aux personnes de confronter leur image avec ce que leur reflète le regard des autres et de réajuster leur perception et leur conduite à partir des rétroactions spécifiques qui leur sont transmises. Le modèle développemental vise aussi le renforcement de l’estime de soi, la reconnaissance de ses forces et de ses limites, et la confrontation de ses croyances irrationnelles par rapport à l’image de soi et à l’insertion professionnelle.

Un avantage reconnu de certains de ces programmes, notamment ceux qui s’inspirent de la formule des Clubs de recherche d’emploi (Harvey et Trimmer, 1984) est rattaché au maintien d’activités quotidiennes qui préviennent la manifestation de symptômes liés au stress du chômage et à l’isolement social, notamment le doute qui paralyse, l’agressivité, le découragement, l’épuisement moral, l’autoculpabilisation, la baisse dramatique de la confiance en soi et la détresse psychologique (Joshi et De Grâce, 1985). Les rencontres régulières avec d’autres personnes vivant la même situation fournissent un dynamisme à chacune et à chacun dans leur démarche. En outre, cette formule permet un partage quotidien des renseignements et les échanges qui s’ensuivent deviennent d’autant plus pertinents et significatifs qu’ils sont amenés par des pairs plutôt que par un professionnel.

On reconnaît deux autres ensembles de raisons qui font que les participants évaluent positivement leur participation à un programme d’employabilité (Amundsen et Borgen, 1990). D’une part, l’encadrement que le groupe leur apporte leur permet de se fixer un but, d’améliorer leurs méthodes de recherche d’emploi et de persévérer. Plusieurs personnes évitent ainsi de se décourager devant l’obligation de faire un curriculum vitae, de préparer une lettre d’offre de services ou de cogner aux portes d’employeurs potentiels. D’autre part, le soutien émotif ainsi que le réconfort apportés par le groupe ont des effets positifs sur l’estime de soi et sur la détermination des participants. Le sentiment d’appartenance à un groupe réduit les effets néfastes du sentiment d’être marginal.

2.2 Un manque de perspective critique

Malgré ces avantages, les objectifs et les activités des programmes d’employabilité comportent toutefois des limites importantes.

La première limite n’est pas liée à la nature intrinsèque des programmes, mais plutôt au manque d’emplois, à la demande d’une adaptation toujours plus exigeante de la main-d’oeuvre. Il faut donc critiquer le concept même d’employabilité qui définit souvent l’exclusion comme une responsabilité essentiellement individuelle (Provost, 1989). Cela «suppose que l’on accepte que l’insertion sociale et professionnelle ne dépend pas uniquement des personnes, mais aussi, et lourdement, de [ce] qu’on leur offre» (Bouchard, Labrie, Noël, 1996, p. iv). Les bouleversements du marché du travail des dernières décennies (nouvelles technologies qui se substituent au travail humain, concurrence internationale, légitimation de l’idéologie de la performance, prédominance de la logique de l’accroissement effréné des profits), jumelés à l’austérité des politiques publiques et des politiques économiques, créent un déséquilibre majeur entre le nombre de personnes dites aptes au travail et le nombre d’emplois disponibles.

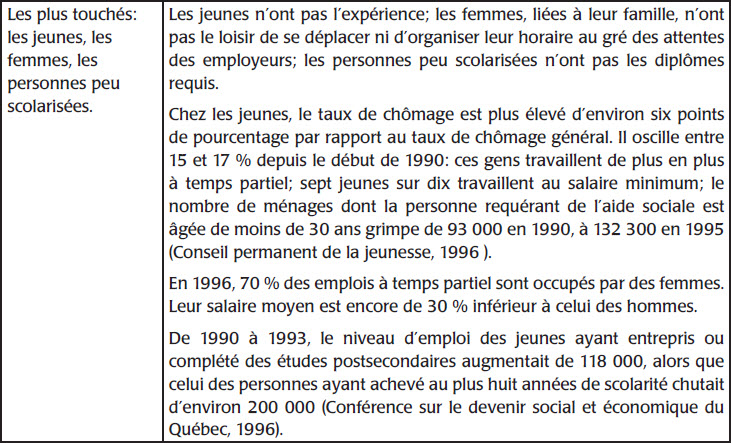

Contrairement aux prévisions optimistes des années quatre-vingt qui laissaient croire que la crise de l’emploi était conjoncturelle et que la prochaine période de croissance économique allait balayer tous les problèmes, on ne peut aujourd’hui que constater l’incapacité des pays industrialisés à créer suffisamment d’emplois pour tout le monde. Le tableau 1 rapporte quelques chiffres éloquents qui témoignent de la pénurie d’emplois, de l’allongement de la durée du chômage, de la précarisation des emplois et de l’exclusion de toutes celles et de tous ceux qui ne peuvent se conformer à la hausse vertigineuse des critères de performance et de flexibilité.

L’analyse d’un échantillon représentatif de programmes d’employabilité nous a permis de constater que les activités en groupe autour desquelles s’articulent la très grande majorité de ces programmes visent, par ordre d’importance, l’acquisition de méthodes de recherche d’emploi, le développement d’habiletés sociales compatibles avec les exigences du marché du travail, la connaissance du marché du travail, l’encadrement des personnes dans une démarche systématique d’orientation et le développement de l’estime de soi et de la confiance en soi (Leclerc et al., 1996, p. 11). Ces activités veulent inciter les personnes à plus de réalisme, de ténacité et de flexibilité. Elles ne les mènent pourtant pas à poser la question cruciale: «Y a-t-il bien de l’emploi pour tout le monde dans une région ou dans un secteur professionnel donnés?»

En ce sens, on doit se demander par quel renversement de perspective les problèmes structurels de chômage de la société québécoise sont devenus des lacunes chez des personnes trop peu «employables». Il faut savoir et dire que le coeur à l’ouvrage, les qualifications professionnelles et les méthodes de recherche d’emploi, si sophistiquées soient-elles, ne garantissent plus l’obtention ou le maintien d’un emploi.

Les programmes actuels de développement de l’employabilité, du moins tels qu’ils sont officiellement décrits, taisent les chiffres que nous venons d’exposer ainsi que les causes structurelles du chômage. On rate une occasion d’aider les personnes à prendre conscience que le chômage n’est pas uniquement de leur faute, mais qu’il s’explique par des facteurs hors de leur contrôle (Steinweg, 1990; Passmore, 1989). On ne les aide pas non plus à développer de réflexes sains d’attribution causale externe qui sont pourtant essentiels pour éviter les sentiments d’incompétence, l’autoculpabilisation et l’aliénation.

Tableau 1

Portrait et effets du chômage structurel

Les intervenantes et les intervenants sont pourtant au courant des statistiques et des possibilités restreintes de travail dans leur région. Ils ne sont pas dupes. Que font-ils avec cette connaissance? Que répondent-ils aux chômeuses et aux chômeurs qui constatent désespérément que leur insertion sur le marché de l’emploi échappe à leur contrôle? Ces questions qui, à notre connaissance, n’ont pas encore fait l’objet d’études approfondies en éducation, sont au coeur même de nos préoccupations de recherche.

2.3 Une stratégie à la petite cuillère

La deuxième limite des programmes d’employabilité concerne la mise en oeuvre de ces programmes qui relève d’une stratégie à la petite cuillère, c’est-à-dire d’une vision sans perspective du développement de l’emploi. En ce qui concerne la gestion et la structure des programmes, «on déplore [depuis plus de quinze ans] le fouillis administratif, l’incohérence, le morcellement des interventions sur le terrain» (Trudel, 1994, p. 75). La durée des programmes varie entre quelques semaines ou quelques mois et ne dépasse que très rarement une année. Les stages, lorsqu’ils font partie des programmes, sont eux aussi de courte durée. Ces contraintes excluent les formations qui permettraient le développement de compétences ou de stratégies à plus long terme. Les stages mis en place par le ministère de la Sécurité du revenu ont été critiqués à cause du contrôle sur les bénéficiaires jugé abusif et parce qu’ils ne comportent pas de débouchés véritables sur le marché du travail (Gmati et Robitaille, 1991).

Combinées au manque d’emplois disponibles, ces contraintes font que les meilleures stratégies d’intervention ne permettent pas l’atteinte des résultats souhaités. Tel que l’indique le rapport de Bouchard et al. (1996) sur la réforme de la sécurité du revenu, les résultats des mesures d’employabilité sont plutôt mitigés.

Les objectifs d’intégration au marché du travail sont loin d’être toujours atteints, et les prestataires de la sécurité du revenu terminent souvent leur participation encore plus découragés qu’auparavant. [...] Globalement, les mesures d’employabilité ont un impact positif mais modeste sur l’intégration en emploi.

p. 76

Selon les résultats d’une évaluation de l’impact des mesures d’employabilité (Sylvestre, 1994), le taux de succès attribuable aux mesures est particulièrement décevant. Défini comme l’écart des taux d’insertion entre les personnes qui participent à des mesures et celles qui n’y participent pas, cet impact varie de 6 % à 11 % selon que l’on calcule le taux d’intégration en emploi d’une façon ponctuelle (c’est-à-dire entre zéro et sept mois après la fin de la participation à une mesure) ou d’une façon cumulative (c’est-à-dire durant la période écoulée entre la fin de la participation à une mesure et sept mois plus tard) (tableau 2). La portée de ces mesures doit être encore atténuée par le fait que le recours aux emplois subventionnés dans le cadre de ces mesures provoque une hausse artificielle des taux d’intégration en emploi, c’est-à-dire une hausse qui ne dure que le temps de la subvention. Enfin, deux études que mentionne cette même autrice, et faites à cinq ans d’intervalle (1987 et 1993), rapportent que la participation à des mesures peut aussi s’accompagner d’effets pervers négatifs, notamment la prolongation significative du séjour à l’aide sociale pour les personnes qui n’ont pas de barrières sérieuses à l’emploi.

Tableau 2

Impact de l'ensemble des mesures de développement de l'employabilité sur les taux d'intégration à l'emploi

Bien que les intervenantes et les intervenants des organismes communautaires aient parfois une plus grande marge de manoeuvre que les personnels des organismes relevant des réseaux publics d’éducation ou de la main-d’oeuvre, cela n’est pas toujours le cas et ils n’ont pas toujours non plus les moyens suffisants pour assumer leur mission. Rarement consultés au moment de l’élaboration des politiques, ces organismes ont peu d’influence dans les lieux de décision. Leur lien avec ces lieux de décision se résume souvent à rendre des comptes et à faire la preuve qu’ils se soumettent aux normes de fonctionnement qu’on leur prescrit ainsi qu’aux critères de financement des deux paliers de gouvernement. Un examen du «Répertoire 1995-1996» des organismes pour le développement de l’employabilité permet en outre de constater que ces organismes embauchent très souvent de cinq à huit personnes, la plupart à temps partiel ou à contrat, et toutes sans grande stabilité d’emploi. Ne disposant pas d’un noyau suffisant de personnes pour constituer une masse critique, il est presque impossible pour ces organismes de construire une critique étayée par les règles qu’on leur impose.

Ces conditions bien concrètes de travail amènent parfois les intervenantes et les intervenants des réseaux publics et communautaires à accepter de donner des parties de formations auxquelles ils n’adhèrent pas nécessairement à cent pour cent ou à travailler dans des conditions qui compromettent leur efficacité. La question est de savoir comment ils se débrouillent pour donner un sens à leur pratique quand ils doutent de l’à-propos des programmes qu’on leur demande d’offrir, quand ils sentent que les discours officiels d’employabilité ne collent pas aux groupes réels avec lesquels ils travaillent ou quand ils savent que les résultats qu’on leur demande d’atteindre sont irréalistes et sans commune mesure avec les moyens dont ils disposent.

2.4 La «mise en marché de soi»

La troisième limite des programmes, tels qu’ils ont été analysés, est liée à la prédominance de la recherche d’une meilleure compatibilité personne et environnement. Explicitement ou implicitement, la très grande majorité des activités des programmes ont une seule et même finalité: la «mise en marché de soi». Les contenus de formation qui viseraient le développement d’un réseau d’entraide ou l’exercice d’une pensée ou d’une action plus critiques, lorsqu’on les classe selon leur importance relative au regard des autres contenus de formation, viennent en queue de liste; ils viennent bien après l’apprentissage de méthodes de recherche d’emploi ou après le développement d’habiletés adaptatives requises par un marché de l’emploi devenu hypersélectif.

Dans la très grande majorité des programmes examinés, on ne mise pas autant qu’on le pourrait sur les avantages reconnus du soutien social (Shulman, 1989; Silverman, 1985; Katz et Bender, 1976) et des réseaux pour améliorer le dynamisme et la santé psychologique des personnes et pour résister aux effets dévastateurs du chômage (Warr et Jackson, 1985; Jenkens, MacDonald, Murry et Strathdee, 1982). On ne laisse pas non plus de place pour reconnaître ou pour favoriser les tentatives des personnes qui s’engagent à faire les choses autrement. C’est pourtant dans la débrouillardise des personnes pour s’en sortir économiquement, matériellement et psychologiquement que se manifestent leur sens des priorités et leur intelligence pratique (Grell, 1995). On fait très peu pour susciter des projets concrets d’entraide et de développement solidaire.

3. Entre les programmes prescrits, les modèles d’action épousés et les pratiques réelles

À la suite de cette analyse, doit-on conclure à l’inefficacité et surtout à l’inutilité des programmes d’employabilité? D’un point de vue structurel, le chômage n’est pas une situation temporaire mais plutôt un problème endémique. Les possibilités d’insertion professionnelle s’amenuisent considérablement, les élus sont peu nombreux et ils doivent la plupart du temps posséder des qualifications de plus en plus élevées pour accéder à l’emploi. Dans ce contexte, les programmes d’employabilité, tels qu’ils nous sont présentés officiellement, ne permettent pas d’améliorer le sort de ceux qu’ils veulent aider. Faut-il alors réclamer leur abolition?

Une lecture rapide de la situation peut conduire à répondre par l’affirmative à cette question. La réponse sera toutefois différente si on admet que les solutions ne se trouvent pas uniquement dans le développement d’habiletés sociales adaptatives et dans la soumission des intervenantes et des intervenants aux programmes qu’on leur dit de mettre en oeuvre. Un autre type de questions se pose alors. N’existe-t-il pas déjà des pratiques plus implicites dans le cadre de ces programmes qui sont porteuses de solutions pertinentes pour ces clientèles en crise? Même si les intervenantes et les intervenants agissent à l’intérieur de contraintes leur laissant peu de marge de manoeuvre, peut-on tout de même penser qu’ils puissent outrepasser le discours officiel pour laisser place à la créativité et à l’innovation sociales? Possèdent-ils actuellement de nouvelles conceptions de l’insertion socioprofessionnelle auxquelles se rattachent des pratiques innovatrices ne visant pas uniquement le développement de l’employabilité? À côté des critères officiels à partir desquels on évalue généralement la réussite d’un programme d’insertion socioprofessionnelle, y aurait-il, à leurs yeux, d’autres critères de réussite et de satisfaction qui donneraient un sens aux énergies qu’ils investissent dans leur travail?

En constatant les écarts importants entre l’organisation prescrite et le travail réel (Dejours, 1993b), la psychodynamique du travail justifie largement la pertinence et la fécondité de ces questions. Cette théorie se définit comme l’étude des processus intrasubjectifs et intersubjectifs mobilisés par la situation de travail (Dejours, 1997). Le travail est beaucoup plus qu’un lieu de production de biens ou de services: c’est un lieu de production de soi et de rapports sociaux. Nos manières bien particulières de travailler révèlent plus qu’une maîtrise machinale de certaines compétences. Afin de donner un sens à leur travail et d’y trouver le plaisir dont elles ont besoin pour survivre à la souffrance qu’il comporte, les personnes investissent spontanément leur intelligence, leur ingéniosité et leur créativité dans ce qu’elles font. Elles ont un besoin impérieux de voir cet investissement reconnu par les autres qui comptent pour elles, c’est-à-dire par leurs pairs qui connaissent les règles et les difficultés du travail de l’intérieur. Dans des conditions négatives de travail, cette absence de reconnaissance génère un repli sur soi et le développement de stratégies de défense néfastes pour la santé mentale (Maranda, 1995, 1997).

En se référant à Giddens (1987), il est aussi permis de croire que ces acteurs d’un vaste système (que sont les intervenantes et les intervenants des programmes de développement de l’employabilité) peuvent exercer un certain contrôle qui leur permet «d’influencer les circonstances de l’action d’autres acteurs ou groupes d’acteurs» (p. 346), et cela, quelle que soit leur position dans ce système. Ils «ont une connaissance remarquable des conditions et des conséquences de ce qu’ils font dans leur vie de tous les jours» (p. 343), ce qui les rend très compétents pour nous instruire sur ces pratiques.

Mais voilà qu’on connaît peu de chose sur ces pratiques plus implicites. On ne sait pas, si tel est le cas, comment les intervenantes et les intervenants naviguent entre la situation prescrite (les programmes, les contraintes, les comptes à rendre, etc.) et la situation concrète de travail. Afin d’accéder à cette compétence cachée et d’en comprendre le sens, nous croyons utile de nous rapprocher des personnes qui interviennent dans les programmes d’employabilité et de les aider à nommer les modèles d’action qui guident leur pratique, au quotidien.

Plus spécifiquement, nous partons de l’idée selon laquelle les intervenantes et les intervenants adoptent des pratiques qui se développent et s’articulent en fonction de ce que nous avons appelé la gymnastique du double écart illustrée par la figure 1.

Figure 1

La gymnastique du double écart

Dans ce modèle que nous avons imaginé et qui nous sert d’a priori théorique instrumental, le premier écart se situe entre les théories épousées (ou professées) par ces acteurs et leurs pratiques réelles, c’est-à-dire entre ce qu’ils disent faire, conformément à leur intention ou à leurs valeurs, et ce qu’ils font concrètement (Argyris et Schön, 1974).

Le deuxième écart se situe entre le travail prescrit et les pratiques réelles[2]. Pour les intervenantes et pour les intervenants en développement de l’employabilité, le travail prescrit serait constitué des programmes, des méthodes et des discours officiels qui font l’objet de contrôle et de reddition de comptes. On y adhérerait plus ou moins selon les circonstances et la marge de manoeuvre dont on dispose. Si orthodoxes soient-ils, les intervenantes et les intervenants admettent généralement la nécessité de prendre quelques libertés avec les règles de ce travail prescrit pour donner un sens à leur pratique, pour réduire le fossé entre les situations concrètes des participants et les théories de l’employabilité à appliquer ou encore pour obtenir des résultats satisfaisants sur le plan humain, même s’ils ne sont pas strictement centrés sur la multiplication et l’intensification de démarches de recherche d’emploi. Compte tenu de l’intensité des problématiques en cause, nous postulons que le travail quotidien avec les personnes en recherche d’emploi nécessite une certaine part de tricheries, d’astuces et de ruses.

Entre le travail qui lui est prescrit et ses pratiques réelles, la personne qui intervient peut en effet adopter différentes positions qui la distancie des règles officielles des programmes d’employabilité pour lesquels elle travaille. Par ailleurs, ces positions peuvent coller à l’image qu’elle veut bien donner d’elle-même, sans nécessairement coller à ce qu’elle fait dans la pratique. Dans une perspective exploratoire, nous proposons cinq positions possibles qui serviront d’éléments déclencheurs lors de nos rencontres avec les intervenantes et les intervenants. Pour s’adapter à la situation contradictoire décrite jusqu’ici, les intervenantes et les intervenants pourraient adopter les positions suivantes: 1) celle de l’orthodoxe qui prétend suivre les programmes à la lettre; 2) celle du tricheur qui dit prendre certaines libertés avec les règles, mais en éprouvant un inconfort; 3) celle du ludique qui déclare s’amuser à décoder et à déjouer les règles; 4) celle du rebelle qui se pose en critique du système et qui en décrie les incohérences; 5) celle de l’affligé qui affirme se sentir impuissant en observant la situation désolante de l’emploi et la spirale de l’exclusion.

4. La méthode d’explicitation des modèles d’action

Afin d’identifier ces pratiques plus implicites des intervenantes et des intervenants qui se positionnent entre la situation prescrite et la situation concrète de leur travail, nous proposons d’utiliser une méthode d’explicitation des modèles d’action.

Pour composer avec les exigences prescrites des programmes, pour fournir un service qui soit le plus adapté possible aux clientèles et pour répondre à ses propres besoins, les intervenants développent donc des façons de voir et de faire qui donnent un sens à leur pratique et qu’ils considèrent efficaces: ce sont leurs modèles d’action (voir figure 2). Dans la mesure où la valeur opérationnelle de ces modèles est minimalement confirmée dans la pratique, le praticien les répète. Bourassa et Serre (1994) et Bourassa, Serre et Ross (1999) tentent de décrire plus précisément la constitution d’un modèle d’action par ses trois principales composantes: les représentations, les intentions et les stratégies. Elles sont intimement liées, s’interinfluencent de façon circulaire et sont en lien avec l’environnement.

Selon Abric (1994), la représentation est, à la fois, «le produit et le processus d’une activité mentale par laquelle un individu ou un groupe d’individus reconstitue le réel auquel il est confronté et lui attribue une signification spécifique» (p. 13). D’une façon plus précise, on peut la définir comme «un système organisé d’opinions, d’attitudes, de croyances se référant à un objet ou à une situation» (Abric, 1993, p. 188). Les représentations sont donc constituées des théories de l’action du praticien (Schön, 1994); elles jouent un rôle déterminant dans la construction et dans la reproduction de ses pratiques professionnelles.

Les intentions et les stratégies sont deux autres constituantes importantes d’un modèle d’action. Dans l’analyse plus ou moins consciente et parfois assez sommaire d’une situation, le praticien choisit d’orienter son comportement de façon à produire les résultats souhaités. En plus de décoder et d’interpréter une situation en l’assimilant à d’autres situations similaires (la représentation), le praticien formule des intentions d’action (ce qu’il veut faire, ce qu’il veut provoquer) qui s’opérationalisent par des moyens concrets (stratégies) qu’il privilégie pour arriver à ses fins. Si l’action est intentionnelle, elle est aussi stratégique. Comme le note Morin (1990), «la stratégie lutte contre le hasard, [...] elle permet, à partir d’une décision initiale, d’envisager un certain nombre de scénarios qui pourront être modifiés selon les informations qui vont arriver en cours d’action et selon les aléas qui vont survenir et perpétuer l’action» (p. 106).

Figure 2

Constituantes et dynamique d’un modèle d’action (Bourassa et al., 1999)

L’étude approfondie du contenu des modèles d’action dans les programmes d’employabilité peut permettre de bien comprendre la rationalité des pratiques réelles. Mais l’accès à cette information n’est pas nécessairement évident. Schön (1994) précise qu’il est souvent difficile pour le praticien d’expliquer pourquoi il fait ce qu’il fait. Il répète ses modèles d’action de façon spontanée selon les situations devenues de plus en plus contrôlées et prévisibles avec le temps. Son savoir, précise-t-il, tend à devenir tacite et difficile à expliciter. Il ira même jusqu’à fournir des modèles de compréhension de sa conduite qui ne correspondent pas à ce que son action révèle; c’est ce que Schön appelle l’écart entre la théorie épousée (ou professée) et la théorie pratiquée (par exemple, il peut affirmer qu’il est important pour lui de tenir compte de l’idée des autres alors que son comportement indique qu’il n’en est rien). Le praticien est habitué de réfléchir dans l’action; toutefois, la reconnaissance et la compréhension des modèles d’action exigent une réflexion sur l’action. Cet exercice est grandement facilité si le praticien bénéficie de l’aide d’un accompagnateur.

La méthode développée par Bourassa et al. (1999) permet cet accompagnement des acteurs dans leur tentative d’explicitation des modèles d’action qui caractérisent leur pratique professionnelle. Par cette méthode réflexive, l’accompagnateur incite l’acteur à s’appuyer d’abord sur des faits issus d’incidents critiques (ce qui se produit concrètement dans sa pratique) et sur les comportements précis qu’il pose dans différentes situations (stratégies). Partant de là, l’accompagnateur invite le praticien à identifier les intentions qui se cachent derrière ses stratégies pour ensuite étudier le contenu des représentations qui gouvernent son action. Ce processus d’analyse du concret (les faits) vers l’abstrait (les intentions et les représentations) facilite le travail de réflexion sur l’action et permet, avec plus de certitude, de retracer la théorie pratiquée de l’acteur.

Nous voulons appliquer cette méthode auprès d’intervenants sur une base individuelle et collective. Nous souhaitons dégager de ces données des modèles d’action partagés, puisque nous nous intéressons non seulement au sujet singulier, mais aussi à l’acteur qui vit une situation semblable à celle d’autres acteurs soumis aux mêmes prescriptions et aux mêmes contraintes. C’est d’ailleurs ainsi que nous espérons en arriver à repérer et à expliciter des pratiques éducatives innovatrices visant à mieux aider, dans le contexte actuel, un nombre croissant de personnes aux prises avec des difficultés d’insertion sociale et professionnelle.

5. Conclusion

La démarche que nous privilégions est un moyen de révélation de stratégies singulières, mais aussi le chemin d’accès aux stratégies collectives déployées par les intervenantes et par les intervenants pour gérer les contradictions inhérentes à leur position, pour maintenir leur équilibre et pour donner un sens à leur travail. Cette mise à jour et cette mise en commun des pratiques réelles qui s’éloignent des programmes officiels et des théories professées est la condition préalable à la légitimation, à l’élucidation et à l’émergence de nouvelles pratiques éducatives d’insertion socioprofessionnelle. Sans être une panacée, ces pratiques révélées pourraient être porteuses de solutions qui tiennent mieux compte de la conjoncture actuelle[3].

Si cette démarche n’est pas de nature à transformer les conditions structurelles qui affectent le marché de l’emploi, elle permettra au minimum de révéler les contradictions et les doubles contraintes des programmes, puis d’en réduire les effets aliénants et culpabilisants, tant pour les intervenantes ou les intervenants qui ne parviennent pas à appliquer les théories de développement de l’employabilité que pour les sans-emploi qui ne réussissent pas à se conformer aux exigences de performance et de flexibilité que leur imposent les discours de la «mise en marché de soi».

En reconnaissant la valeur des stratégies de débrouillardise qu’ils développent pour combler l’écart entre ce qui leur est prescrit et ce qu’ils font réellement, les intervenantes et les intervenants pourraient aussi faire un pas pour reconnaître une certaine similitude entre leur situation et celle des sans-emploi. Ces derniers doivent, eux aussi, prendre une certaine distance par rapport aux règles et à l’idéologie de l’employabilité qu’on leur propose. Ils doivent déployer une énergie considérable pour contrer les effets dévastateurs du chômage sur leurs conditions concrètes d’existence, sur leur vie sociale et sur leur santé physique et mentale. Ils demandent à être reconnus non seulement pour l’emploi qu’ils n’ont pas ou les problèmes qui les assaillent, mais aussi pour la force et l’ingéniosité dont ils font preuve dans leurs activités quotidiennes.

Selon les critères officiellement reconnus, les rencontres en groupe de personnes sans emploi sont jugées inutiles si les participantes et les participants aux programmes ne trouvent pas un emploi économiquement rentable et si les intervenantes et les intervenants ne contribuent pas à une hausse directe et immédiate du taux d’intégration en emploi de leur clientèle. Pourtant, ces critères, qui sont posés comme «allant de soi» par la majorité des bailleurs de fonds, peuvent sans doute être remis en question et altérés par certaines pratiques. On peut légitimement se demander si l’espace de contradiction où intervenants et chômeurs cohabitent ne pourrait pas favoriser l’émergence d’autres critères implicites et d’autres formes d’intervention en groupe qui permettraient aux uns et aux autres de se revitaliser mutuellement et de mobiliser leur créativité pour se développer humainement et solidairement.

Parties annexes

Notes

-

[1]

On obtiendra plus de détails concernant la méthodologie de cette recherche ainsi que ses résultats en se référant à Leclerc et al. (1996).

-

[2]

Selon la psychodynamique du travail (Dejours, 1993b), cet écart peut s’observer autant dans des secteurs de travail manuel hautement taylorisé que dans le travail intellectuel ou dans le travail auprès des personnes. À l’instar de Maheu et Bien-Aimé (1993-1994), nous croyons toutefois utile de prendre garde à appliquer exactement la même lecture d’un secteur à un autre. Selon leur recherche, la marge de manoeuvre dont les travailleuses et les travailleurs sociaux disposent est étroitement liée aux rapports qui se négocient avec les usagers des services qu’ils offrent et aux zones d’incertitude qui caractérisent ces rapports. Seule une analyse fine des conditions concrètes de travail peut permettre de révéler les ressemblances et les différences entre différents secteurs de travail.

-

[3]

À elles seules, les retombées des pratiques en groupe, même radicalement réaménagées, restent évidemment limitées. Pour que des changements sensibles se produisent, ces pratiques doivent être combinées à d’autres types d’interventions économiques et macrosociales qui prendront, elles aussi, en considération la gravité de la crise de l’emploi ainsi que les causes structurelles du chômage.

Bibliographie

- Abric, J.C. (1993). L’étude expérimentale des représentations sociales. Dans D. Jodelet (dir.), Les représentations sociales (p. 187-203). Paris: Presses universitaires de France.

- Abric, J.C. (1994). Les représentations sociales: aspects théoriques. Dans J.C. Abric (dir.), Pratiques sociales et représentations (p. 11-35). Paris: Presses universitaires de France.

- Amundsen, N.E. et Borgen, W.A. (1990). Group employment counseling in Canada. Journal of Employment Counseling, 27(4), 181-190.

- Argyris, C. et Schön, C. (1974). Theory and practice: Increasing professional effectiveness. San Francisco: Jossey-Bass.

- Bouchard, C., Labrie, V. et Noël, A. (1996). Chacun sa part. Rapport de trois membres du Comité externe de réforme de la sécurité du revenu commandé par le gouvernement du Québec. Montréal: s.l.d.

- Bourassa, B. et Serre, F. (1994). Rien ne va plus! Comment rétablir l’efficacité de l’action professionnelle. Cahiers de la recherche en éducation, 1(2), 287-307.

- Bourassa, B., Serre, F. et Ross, D. (1999). Apprendre de son expérience. L'expérience comme source d'apprentissages et de découvertes. Sainte-Foy: Presses Universitaires du Québec.

- Conférence sur le devenir social et économique du Québec (1996). Un Québec de responsabilité et de solidarité – Oser choisir ensemble. Québec Gouvernement du Québec.

- Conseil permanent de la jeunesse (1996). Action emploi: une initiative visant à contrer l’exclusion des jeunes. Allocution de M. Philibert lors du colloque «La jeunesse: bâtir des solidarités pour vaincre l’exclusion», 64e congrès de l’ACFAS. Montréal, Université McGill, 14 et 15 mai.

- Dejours, C. (1993a). Travail usure mentale: de la psychopathologie à la psychodynamique du travail. Paris: Bayard.

- Dejours, C. (1993b). Intelligence pratique et sagesse pratique: deux dimensions méconnues du travail réel. Éducation permanente, 116, 47-70.

- Dejours, C. (1997). Introduction. Revue internationale de psychosociologie, III(5), 5-15.

- Giddens, A. (1987). La constitution de la société. Paris: Presses universitaires de France.

- Gmati, A. et Robitaille, J. (1991). L’aide sociale et le cheap labor. Vie ouvrière, 233, 26-38.

- Gorz, A. (1988). Métamorphoses du travail, quête de sens, critique de la raison économique. Paris: Galilée.

- Grell, P. (1995). Centre et banlieue du travail salarié. Dans J.L. Klein et B. Lévesque (dir.), Contre l’exclusion repenser l’économie (p. 287-301). Sainte-Foy: Presses de l’Université du Québec.

- Harvey, W. et Trimmer, J.R. (1984). Group job-search workshops: A concept whose time is here. Journal of Employment Counseling, 21(3), 101-116.

- Jenkens, R., Macdonald, A., Murry, J. et Strathdee, G. (1982). Minor psychiatric morbidity and the threat of redundancy in a professional group. Psychological Medecine, 12, 799-807.

- Joshi, P. et De Grâce, G.R. (1985). Estime de soi, dépression, solitude et communication émotive selon la durée du chômage. Revue québécoise de psychologie, 6(3), 3-21.

- Katz, A.H. et Bender, E.I. (1976). The strength in us: Self-help group in the modern world. New viewpoints. New York: Franklin Watts.

- Leclerc, C., Comeau, Y. et Maranda, M.F. (1996). Espoirs et impasses des pratiques de groupe d’insertion à l’emploi. Cahiers de la recherche en éducation, 3(1), 107-132.

- Maheu, L. et Bien-aimé, P.A. (1993-1994). Le travail réflexif: ses exigences pour l’action syndicale. Options, 9, 37-50.

- Maranda, M.F. (1995). L’individualisation de la santé mentale au travail, une alternative: la psychodynamique du travail. Santé mentale au Québec, XX(2), 219-242.

- Maranda, M.F. (1997). Individualisation des stratégies de défense: le cas des travailleurs d’une usine de pâtes et papiers. Recherches sociographiques, 38(1), 35-49. (Sous presse au moment de la parution originale)

- Ministère de la sécurité du revenu du Québec (1996). Statistiques sur les prestataires de l’aide du dernier recours. Québec: Direction de la recherche, de l’évaluation et de la statistique.

- Morin, E. (1990). Introduction à la pensée complexe. Paris: ESF.

- Passmore, E. (1989). Handling unemployment groups: A group support model for copying with job loss. Canadian Journal of Counseling, 23(3), 296-302.

- Paugam, S. (1996). L’exclusion: l’état des savoirs. Paris: La Découverte.

- Provost, M. (1989). L’employabilité et la gestion de l’exclusion du travail. Nouvelles pratiques sociales, 2(2), 71-82.

- Regroupement québécois des organismes pour le développement de l'employabilité (1995). Répertoire 1995-1996. Montréal: Regroupement québécois des organismes pour le développement de l’employabilité.

- Rifkin, J. (1995). The end of work. New York: G. P. Putman’s Sons.

- Schön, D. (1994). Le praticien réflexif: à la recherche du savoir caché dans l’agir professionnel. Montréal: Éditions Logiques.

- Shulman, L. (1989). Une technique de travail social avec les groupes: le modèle de médiation (2e éd.). Paris: ESF.

- Silverman, P.R. (1985). Tertiary/Secondary prevention: Preventive intervention. In R.K. Conyne (dir.), The group worker’s handbook: Varieties of group experience (p. 237-258). Springfield: C. C. Thomas.

- Statistique Canada (1997). Emplois, gains et durée de travail – Bilan de l’année 1996. Ottawa: Statistique Canada.

- Steinweg, D.A. (1990). Implications of current research for counseling the unemployed. Journal of Employment Counseling, 27(1), 37-41.

- Sylvestre, C. (1994). Synthèse des résultats des études d’évaluation en matière de développement de l’employabilité et d’intégration en emploi. Québec: Ministère de la Sécurité du revenu, Gouvernement du Québec.

- Tremblay, D.G. (1994). Les tendances de l’emploi: flexibilité et précarité. In D.G.Tremblay (dir.), Travail et société: une introduction à la sociologie du travail (p. 457-500). Québec: Télé-université.

- Trudel, L. (1994). Apprendre à l’âge adulte. Montréal: Institut canadien d’éducation des adultes.

- Warr, P. et Jackson, P. (1985). Factors influencing the psychological impact of prolonged unemployment and of reemployment. Psychological Medecine, 15, 795-807.

Liste des figures

Figure 1

La gymnastique du double écart

Figure 2

Constituantes et dynamique d’un modèle d’action (Bourassa et al., 1999)

Liste des tableaux

Tableau 1

Portrait et effets du chômage structurel

Tableau 2

Impact de l'ensemble des mesures de développement de l'employabilité sur les taux d'intégration à l'emploi

10.7202/032361ar

10.7202/032361ar