Résumés

Résumé

Cet article cherche à analyser le bénévolat autrement que par rapport à une culture domestique de production de services à laquelle il est généralement associé, avec ses dimensions caritatives, pour en traduire le mouvement de fond qui paraît l’animer aujourd’hui : celui d’une volonté de contribuer de manière active et autonome au mieux-être d’une société qui se définit par ses « projets » et dans laquelle l’individu se réalise par ses « activités ». Il s’agit ainsi d’inscrire le bénévolat dans une culture de la responsabilité civique plutôt que dans une culture du devoir et de souligner la portée politique de ses pratiques. Le bénévolat est au coeur de la problématique de la transformation en cours des relations entre l’État, le marché et la société, ce qui lui confère son importance stratégique. Dans le cadre de l’institutionnalisation croissante des relations entre l’État et la « société civile », le bénévolat devient un véhicule légitime de citoyenneté beaucoup plus qu’un instrument d’amélioration de l’offre et de la dispensation des services. Il contribue à la lutte contre l’exclusion sociale associée aux nouveaux risques sociétaux.

Abstract

This article tries to analyze volunteering without reference to the domestic culture of production of services and charitable dimension to which it is generally associated. It explains volunteering through the movement which appears today to animate it : a movement where we can identify a will to contribute in an active and autonomous way to the greater welfare of a society ; a movement which defines itself by its “projects” and in which the individual feels self-fulfilled through his “activities”. Voluntary help must be fostered in a culture of civil responsibility rather than in a culture of duty and it must recognize the political reach of its practices. Voluntary help is in the heart of the problem of the transformation of the relationships between the State, the market and the society, what confers its strategic importance. Within the framework of the increasing institutionalization of the relations between the State and the “civil-society”, voluntary help becomes a justifiable vehicle of citizenship much more than an instrument of improvement of the offer and the dispensation of the services. It contributes to the fight against the social exclusion associated to the new societal risks.

Corps de l’article

L’intention de cet article[1] est de présenter une réflexion qui permette de penser le bénévolat autrement qu’en référence à une culture domestique de production de services à laquelle il est généralement associé, avec ses dimensions caritatives et sa traditionnelle symbolique féminine, sinon maternelle, pour en traduire le mouvement de fond qui me paraît l’animer aujourd’hui : celui d’une volonté de contribuer de manière active et autonome au mieux-être d’une société postindustrielle caractérisée par son fonctionnement en réseaux (Castells, 1998), dans laquelle l’individu se réalise par ses « activités » (Boltanski et Chiapello, 1999). Il s’agit ainsi d’inscrire le bénévolat dans une culture de la responsabilité civique plutôt que dans une culture du devoir et de souligner la portée politique de ses pratiques. Il s’agit également de l’inscrire dans la problématique de la transformation en cours des relations entre l’État, le marché et la société qui lui confère son importance stratégique. Cette réflexion renvoie donc à diverses perspectives d’analyse possibles du phénomène du bénévolat en tant que pratique sociale et civique[2].

Diverses perspectives théoriques d’analyse du bénévolat

Du « monde domestique » au « monde en réseaux »

Je me réfère tout d’abord à une sociologie des « mondes de production » promue par Boltanski et Thévenot (1991), ainsi que par Boltanski et Chiapello (1999). Pour ces auteurs, il existe divers « mondes » qui à la fois se succèdent dans l’histoire des sociétés et coexistent. Ainsi, le « monde domestique », auquel renvoie, à mon avis, la compréhension caritative traditionnelle du bénévolat, s’articule autour de l’institution familiale ; c’est un monde caractérisé non seulement par la centralité des relations familiales ou personnelles, des relations de proximité, sinon d’immédiateté, mais aussi par son absence de mécanismes de mise à distance, de règles détachées des personnes, de représentations (Boltanski et Thévenot,1991 : 207), et donc de liens avec le politique.

Les relations du « monde domestique » s’insèrent dans un ordre hiérarchique qui définit la position occupée par chacun dans une chaîne de dépendances personnelles, un monde de devoirs réciproques, de fidélité, de bienveillance, de compassion, où les rôles prescrits sont déterminants, un monde structuré de l’extérieur des individus par des institutions productrices de sens et d’ordre : l’entreprise, la famille, l’Église, chargées d’inscrire ces individus dans un système de sens et d’appartenances communautaires. C’est un monde dont le sommet est occupé par le père, le mari ou le patron et qui fonde des relations de subordination que les « inférieurs » (l’épouse, les enfants, les employés) s’efforcent d’honorer et de respecter, tout en les étendant à ceux avec lesquels ils établissent à leur tour des relations. C’est pourquoi le thème du respect et de la dignité des « autres », que l’on retrouve au centre des activités traditionnelles de bénévolat, ou l’affirmation de leur liberté, caractérise cette relation qui permet en réalité de marquer un rang, sans pour autant humilier ou rabaisser la personne ou encore l’inféoder à la représentation hiérarchique de ce « monde domestique » dont participe le bénévolat traditionnel. Dans cette perspective, le bénévolat est, me semble-t-il, souvent pensé et exercé en opposition aux relations fondées sur la concurrence, la compétition, voire sur la rivalité, propres au monde du travail salarié et au monde des affaires. C’est d’ailleurs bien souvent une fois sorti de ce monde, une fois « à la retraite » ou « en dehors des heures », et en compensation des frustrations éprouvées dans ces mondes, qu’on « fait du bénévolat ».

À côté de ce bénévolat rattaché au « monde domestique » se développe de plus en plus un bénévolat propre au « monde en réseaux[3] » caractéristique de cette société décrite par Boltanski et Chiapello (1999) à laquelle nous participons aujourd’hui très majoritairement et dans laquelle l’individu « se fait » lui-même, dans une démarche perpétuelle de réflexivité, en se pensant lui-même comme un individu constamment « en projet », orienté par l’action, centré sur elle, créateur, flexible, autonome, adaptable, polyvalent, ouvert à la nouveauté, désireux d’apprendre, nourri et soutenu par des réseaux de relations électives, l’exercice du bénévolat étant l’une des manifestations et l’un des moyens de la réalisation de cette « vie en réseau ». Ce « monde en réseaux » qui place l’individu « actif » en son centre est en corollaire caractérisé par un affaiblissement de toutes les institutions qui structurent la vie en société, qu’il s’agisse du travail, de l’entreprise, de la famille, des communautés d’appartenance, de l’État, etc. Ce « monde » est caractérisé par sa constante redéfinition des rapports entre l’État, le marché et la société civile et c’est dans le cadre de cette problématique qu’il faut situer la démarche de compréhension du rôle et des caractéristiques du bénévolat contemporain. Grâce à un sens aigu des responsabilités, le bénévole de ce « monde en réseaux » poursuit une quête du bien commun fondée sur la confiance à l’égard des autres, sur la confiance que chacun possède une capacité d’« empowerment » pour lui-même, une capacité de se prendre en main et de se transformer en « acteur » en offrant à chacun la possibilité de s’insérer dans des réseaux, bien avant de lui fournir des biens ou des services matériels.

L’État, le marché, la société civile et la question du bénévolat

Diverses perspectives d’analyse relevant explicitement de l’analyse politique s’efforcent, de manière différente, de conceptualiser l’évolution et la transformation des rapports entre l’État, la société civile et le marché, à la suite de la remise en cause par la critique néolibérale du rôle et du statut de l’État-providence dans les sociétés industrialisées. La première, sur laquelle nous nous appuierons en priorité pour élaborer notre analyse, découle d’une réflexion développée dans les années 1980, en Grande-Bretagne, dans la foulée de la résistance aux attaques thatchériennes contre l’État-providence. Viennent ensuite l’Allemagne et les pays anglo-saxons européens, et, finalement, beaucoup plus récemment en France (cette chronologie géo-historique n’est pas anodine ; elle illustre les modèles différents d’évolution de l’État-providence entre les pays, l’articulation différente du travail et du soin, du public et du privé, selon les diverses traditions d’État-providence) sur « la production totale de bien-être » dans la société. Un texte fondateur de Richard Rose (The State’s Contribution to the Welfare Mix,1985) et un ouvrage cardinal de Gershuny (Social Innovation and the Division of Labor, 1983) ont directement inspiré les travaux menés par le European Centre for Social Welfare Training and Research de Vienne (Evers et Svetlik, 1993, 1991 ; Evers et Wintersberger, 1988). Ces travaux figurent indéniablement parmi les plus importantes sources de la réflexion sur l’État-providence au cours des quinze dernières années en Europe, dans le cadre de l’intégration européenne et de l’harmonisation des politiques sociales à l’échelle du continent.

La deuxième perspective est plus récente. Elle s’enracine dans une réflexion sur la croissance des inégalités sociales et de la pauvreté, sur l’« épuisement » du modèle d’intervention traditionnel des États-providence, sur la valorisation de la « société civile » comme acteur de la prise en charge du social et surtout comme espace de participation démocratique, sur l’économie sociale et sur le statut d’une « sphère publique non étatique ». Cette réflexion est actuellement nourrie au Québec, entre autres, par les travaux du Laboratoire de recherche sur les pratiques et les politiques sociales (LAREPPS) de l’Université du Québec à Montréal (UQÀM) sur l’économie sociale. Elle est particulièrement bien articulée par des collègues d’Amérique latine (entre autres, Bresser Pereira et Cunill Grau, 1998 ; Cunill Grau, 1997) à qui elle permet de penser l’essor de mouvements sociaux fondés sur la défense des droits plutôt que des intérêts catégoriels et, par là, d’imaginer qu’ils puissent exercer une fonction régulatrice de la sphère politique.

Ainsi, selon ces derniers auteurs, l’espace public non étatique, dans lequel on peut situer le bénévolat ou dans lequel évolue le bénévolat, est l’espace de la démocratie participative ou de la démocratie directe où l’on retrouve des organisations vouées à la défense de l’intérêt général. C’est en ce sens qu’elles sont « publiques » tout en n’étant pas étatiques, puisqu’elles ne font pas partie de l’appareil d’État (Bresser Pereira et Cunill Grau, 1998 : 26-27). Cette perspective d’analyse postule l’existence de quatre sphères actives au sein du capitalisme contemporain : la sphère publique étatique (qui détient le pouvoir d’État) ; la sphère publique non étatique (vouée à l’intérêt public et régie par le droit privé) ; la sphère corporative (vouée à la défense d’intérêts particuliers) ; la sphère privée (vouée à des fins lucratives ou à la consommation privée). Par le moyen du renforcement des organisations publiques non étatiques productrices de services sociaux, telles que les écoles, les universités, les centres de recherche, les musées, etc., on vise à modifier les pratiques de l’État et à les faire évoluer de pratiques sociales-bureaucratiques (où l’État engage directement des professeurs, des médecins, etc., pour fournir des services sociaux et scientifiques de manière monopolistique et inefficace), à des pratiques sociales-libérales qui protègent les droits sociaux en soutenant financièrement des organisations publiques non étatiques qui fournissent ces services.

À première vue, cette redéfinition du rôle de l’État, qui l’amène à cesser d’être un pourvoyeur direct de services, se rapproche de la stratégie anglaise des quasi-markets (Le Grand et Bartlett, 1993) qui promeut principalement une séparation entre le financement et la prestation des services : les services sociaux et de santé, l’éducation et le logement social sont remplacés par un réseau de fournisseurs plus ou moins indépendants, en concurrence les uns avec les autres[4]. Mais, en réalité, la perspective latino-américaine est beaucoup plus directement politique dans le sens où elle vise à confier non pas au marché, mais bien à des ressources publiques non étatiques, l’organisation intégrale des services. Cette réorientation est donc porteuse d’une dimension démocratique puisque ces activités sont directement soumises au contrôle des usagers et de la société. De manière plus fondamentale encore, l’essor de ce secteur public non étatique participe de la défense du « patrimoine public » et des droits démocratiques, mieux, des droits « républicains », c’est-à-dire des droits que chaque citoyen détient par le fait que le patrimoine public est de nature vraiment publique et qu’il n’est pas accaparé par des intérêts particuliers (Bresser Perreira et Cunill Grau,1998 : 26-28). Cette réflexion latino-américaine qui se développe dans un contexte où prévaut de manière chronique un déficit démocratique m’apparaît rejoindre la réflexion menée au Québec et au Canada sur la « cohésion sociale » et sur le rôle de la société civile. J’avancerai que nous bénéficions précisément au Québec et au Canada d’un fonctionnement sociétal de type « social-libéral » qui autorise l’essor de cette sphère publique non étatique, contribuant ainsi à construire un espace démocratique respectueux des droits « républicains ». C’est précisément là, et là d’abord, qu’il faut situer la portée démocratique des pratiques bénévoles.

La troisième perspective que j’évoquerai s’attache à la réflexion sur les nouvelles formes de gouvernance, en lien avec les travaux relatifs à la cohésion sociale qui sont activement menés au Canada, tant par le gouvernement fédéral (voir le Programme de recherche sur les politiques, PRP) que par divers instituts privés ou centres de recherche universitaires qui se consacrent à repenser le rôle de la société civile (voir par exemple la revue ISUMA, 2001a, 2001b ; également White, 2001a, 2001b ; Lesemann 2000 ; Jenson, 1999). Le bénévolat est ici conçu, dans la perspective de la grande tradition philosophique libérale, comme un acteur majeur de la construction d’une société démocratique, un témoin de la liberté d’initiative des individus, d’une société équilibrée entre les initiatives de l’État, toujours susceptibles de limiter la liberté des individus et l’emprise du marché. Dans ce sens, le rôle du bénévolat qui est défini par cette perspective se rapproche de celui décrit par la précédente.

Une analyse du bénévolat centrée sur sa contribution à la « production totale de bien-être » dans la société

Du triangle du bien-être au « diamant » du bien-être

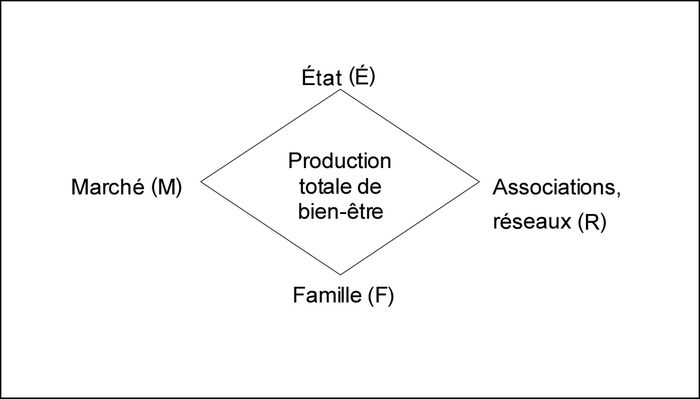

Les travaux de Evers et al. (1988, 1993), de Rose (1985) et de Gershuny (1983) sur le welfare mix permettent d’articuler une réflexion sur le bénévolat à partir d’un questionnement sur les sources variées de la production totale de bien-être dans une société. Rose, par exemple, souligne que, dans la tradition anglo-américaine, le bien-être d’une société provient d’une pluralité de sources : l’État, bien sûr, mais aussi le marché, l’Église, la famille, les amis, le voisinage, les communautés organisées, etc. En réalité, pour Rose (1985 : 4) ou pour Evers et al. (1988 : 9), la production du bien-être dans une société relève schématiquement de trois acteurs en interdépendance : l’État, le marché et les familles (ou ménages), un système triangulaire dans lequel les forces de chaque acteur viennent compenser les faiblesses et les limites des autres.

Attention : interdépendance ne signifie pas substitution, mais bien complémentarité ! Ainsi, parmi les sept composantes théoriques du bien-être (le revenu, la nourriture, le logement, les services et les soins aux personnes, l’éducation, la santé et le transport), certaines seront produites soit exclusivement, soit partiellement, avec plus ou moins d’efficacité, par l’un des acteurs plutôt que par les autres. Chacun des acteurs possède des compétences propres et donc un avantage comparatif par rapport aux autres dans la production de une ou plusieurs composantes du bien-être, et peut être désavantagé dans la production de certaines autres. En outre, chacun de ces trois acteurs agit en fonction de valeurs ou de « rationnels » (le choix pour le marché ; l’égalité pour l’État ; l’affection pour la famille), de critères, de règles et de sources de légitimité propres : l’échange pour le marché ; le pouvoir pour l’État, les liens affectifs pour les familles, qui définissent à leur tour des statuts spécifiques de clientèle, de citoyenneté, de filiation, respectivement.

Cette schématisation triangulaire des sources de production du bien-être dans une société a l’avantage de permettre d’insister sur la diversité, la spécificité et l’interdépendance de ces sources, mais elle ne permet pas d’incorporer adéquatement le rôle de l’action bénévole dans cette production. Le bénévolat ne peut en effet être conçu, dans un tel schéma, que comme un prolongement des relations affectives spécifiques au pôle familial – ce qui réduit le bénévolat à cette description que nous en avons faite dans un « monde domestique » – ou comme un prolongement de l’action de l’État et de ses services, caractéristique de cette action de l’État-providence de la société industrielle que nous avons bien connue au Québec jusqu’à la fin des années 1980 qui a souvent consisté à réduire le rôle des bénévoles à un apport de main-d’oeuvre gratuit que l’État présumait être à la disposition de ses actions de service. Evers et ses collaborateurs ont bien compris les limites de ce modèle et ils ont introduit, dans leurs ouvrages de 1991 et de 1993, un quatrième acteur, celui des « organisations volontaires », transformant leur triangle en losange, ou mieux, en « diamant », le welfare diamond. Cette évolution, comme je vais le montrer, a alors permis de penser le bénévolat dans une perspective nouvelle. En réalité, c’est toute la réflexion sur le rôle des associations, des ressources communautaires, des solidarités formellement partagées, des réseaux que cette déformation du triangle en un losange a permis de penser. Plus largement encore, cette extension s’est inscrite dans une réflexion politique sur le statut de la « société civile », ou de la « sphère publique non étatique », comme je l’ai nommée antérieurement. C’est dans cette perspective que j’entends maintenant poursuivre cette réflexion sur le bénévolat. Schématisons à ce point notre démarche.

Nous sommes donc en présence non pas de trois, mais de quatre acteurs majeurs de la production totale de bien-être dans une société (figure 1A).

Ces quatre acteurs fonctionnent selon des rationnels différents et exclusifs (figure 1B).

Ces quatre acteurs accordent des statuts différents aux individus (figure 1C).

Sur la base de cette polarisation en quatre positions, on peut constater que par leurs référents et les valeurs qu’ils véhiculent, les acteurs s’associent (et donc s’opposent aussi) deux à deux : l’État et le marché, d’une part, les associations-réseaux et la famille, d’autre part (figure 2).

Ainsi, alors que l’État et le marché fonctionnent de manière globale et abstraite, selon des critères quantitatifs, anonymes et monétarisés, les associations-réseaux et les familles sont localisées, ancrées dans des réalités territoriales (quartiers, logements), privilégiant les relations de personne à personne, face à face, axées sur le sens et la qualité des relations, loin des relations marchandes et monétaires. Coopération, réciprocité, solidarité, sens d’appartenance à une même communauté où prévaut une contribution de participation les différencient de la concurrence, de la rivalité, du « chacun pour soi » qui sont spécifiques du marché et souvent du fonctionnement de l’État. L’action professionnelle, caractérisée par un apprentissage et une maîtrise de la prise de distance à l’égard des problèmes, d’une capacité d’« objectivation », d’une séparation nette des rôles entre professionnel et usager, entre les espaces et les temps de travail permettant de limiter les obligations à l’intérieur de l’exercice de ces rôles, se distingue radicalement de la relation de proximité, d’intériorité, d’imbrication, voire de confusion des rôles et des obligations qui sont spécifiques aux relations familiales ou aux rapports entre les membres d’une association.

Figure 2

Sur la base de cette polarisation toujours, les quatre acteurs s’associent aussi (et donc s’opposent) deux à deux sur un autre axe, celui du statut juridique et de ses normes (figure 3).

Ainsi, le marché et les familles se retrouvent sur le versant privé (privé non marchand pour les familles) des rapports juridiques, centrés sur la relation entre individus, qu’ils soient clients ou membres familiaux, régis par des règles si claires (le marché ou les rapports au sein de la famille) qu’elles peuvent demeurer implicites, chacun les ayant intériorisées, voire incorporées. L’État et les associations, quant à eux, relèvent des rapports juridiques. publics (public non étatique pour les associations) qui régulent explicitement le fonctionnement collectif, les attentes, les bénéfices, les devoirs et les responsabilités des ayants droit ou des membres.

Figure 3

On peut enfin remarquer que les acteurs s’allient en diagonale sur deux axes contraires, ceux de la liberté, du choix, de l’exit de Hirschman (1970)[5] et de la contrainte (figure 4).

Figure 4

Le marché et les associations-réseaux partagent en effet une dynamique commune d’accès et de sortie (exit) libre et volontaire aux ressources : quiconque peut décider de consommer ou non, de participer ou non ; alors que État et famille fonctionnent à la contrainte : on ne peut pas choisir d’être ou non citoyen ou membre familial : la loi, le droit, la filiation, l’héritage nous rattachent inévitablement à ces institutions, même si ces liens ne sont plus aujourd’hui aussi entiers qu’ils l’ont déjà été.

Le bénévolat dans « un monde en réseaux »

À cette étape de notre démarche, nous sommes donc en mesure de mettre ces schémas au service de notre réflexion sur le bénévolat dans son acception contemporaine, celle d’une société « en réseaux », telle que nous l’avons décrite antérieurement. Nous pouvons ainsi d’emblée remarquer que le bénévolat (que nous situons donc maintenant dans le pôle des associations et des réseaux) est régi par ses logiques propres et qu’il a donc acquis sa spécificité et son indépendance par rapport aux pôles familial et étatique. Il fonctionne à la solidarité et à l’entraide et il est régi par une logique d’appartenance et de membership. Il est « ancré » dans des réalités concrètes : il répond à des besoins précis, spécifique, locaux. Il se veut qualitatif : il prend son temps, il écoute ; il est fondé sur la relation personnelle, face à face. Il s’adresse au sens de la vie, aux valeurs et aux liens non monétaires : il est « gratuit ». Il table sur la coopération et la réciprocité ; il est créateur de solidarités, de communautés d’appartenance. Par ailleurs, il est collectif ; son action est du domaine public ; il contribue au bien-être général, au bien public, repose sur des règles de fonctionnement explicites que partagent et respectent ses membres. Voilà une première caractérisation descriptive du bénévolat. Bien évidemment, c’est aussi de la description de ce qu’il n’est pas et de ce qu’il ne faut pas lui demander d’être qu’émanera l’approfondissement de la compréhension de la réalité du bénévolat. On laissera ici le lecteur « jouer » à sa guise avec ces schémas.

D’une compréhension fonctionnelle à une compréhension politique du bénévolat

Pour éclairante que puisse être cette description schématique du bénévolat dans le cadre d’une réflexion sur la production totale de bien-être, elle repose toutefois sur un a priori épistémologique qui risque d’en limiter, voire d’en détourner la portée. Cet a priori est celui d’une lecture fonctionnaliste, c’est-à-dire d’une lecture qui conçoit la société comme un tout intégré, dont chaque élément est à la fois unique et complémentaire, tous étant orientés vers une commune finalité, celle, en l’occurrence, du bien-être de la société. Cette représentation sociale comprend, à mon avis, à la fois une part d’éclaircissement et une part d’occultation de la réalité.

Si le schéma que j’ai présenté retient l’attention et stimule la réflexion, c’est bien parce que dans notre société québécoise, et particulièrement dans cette société caractérisée par son fonctionnement largement consensuel, produit par des mécanismes institutionnels de négociation permanente et quasi illimitée, on vit une réalité de forte intégration sociale et de relatif équilibre dans la complémentarité des rôles institutionnels. Au point qu’aujourd’hui on a presque oublié qu’une société se produit dans les tensions et les conflits de classes, de genre, de relations interethniques et de rapports intergénérationnels. Baignés que nous sommes dans une idéologie qui exalte l’autonomie de l’individu, la réalisation de soi, qui promeut le fonctionnement par projet, le culte de la performance, nous risquons de vivre dans l’illusion d’une société fondée sur un rapport direct entre l’individu et le marché, sans nécessité de liens sociaux forts, de médiations constantes des institutions, bref, sans rôle indispensable pour le politique.

C’est précisément ce qu’une analyse du bénévolat comme manifestation de la vitalité de la « société civile » permet de mettre au jour, vitalité manifestée par l’importance des réseaux sociaux, des associations publiques non étatiques, des organismes communautaires. Car les pratiques sociales de bénévolat sont loin d’être d’abord consensuelles. À travers des pratiques d’entraide s’expriment autant des intérêts et des revendications de liberté et de justice de la part de groupes ou d’individus dominés que des élans de solidarité. Au-delà des réponses à des demandes d’aide, c’est à la mise en évidence de situations qui portent atteinte au respect de la dignité humaine que participent les pratiques bénévoles. S’il est important d’accorder dans ce schéma analytique toute sa place au pôle des associations et des réseaux, il faut encore approfondir la réflexion relative à l’impact politique d’un schéma qui place tous les acteurs sur un même plan pour en souligner la complémentarité. Il s’agit d’un schéma descriptif et basé sur un a priori fonctionnaliste, c’est-à-dire qu’il érige en norme désirable une représentation de la société caractérisée par son intégration et son ordre. Un tel schéma est, rappelons-le, produit à partir d’un questionnement relatif aux acteurs qui contribuent à la production générale du bien-être d’une société. Il vise à offrir une réponse à une question posée au cours des vingt dernières années à toutes les sociétés qui ont connu un fort développement des interventions étatiques de type providentiel et qui doivent faire face aux contraintes d’une limitation croissante des ressources financières publiques, aux critiques relatives à l’inefficacité des modèles de gestion bureaucratiques universels, etc.

Si ce schéma relève d’une logique organisationnelle stratégique de planification des ressources, il fait toutefois l’impasse sur le véritable statut du politique et sur son rôle dans une société puisqu’il réduit le rôle de l’État à sa simple fonction de pourvoyeur de services de bien-être. Tout semble se passer comme si le rôle d’intégrateur de la société, de régulateur des rapports sociaux, d’arbitre en fonction de critères de justice et de liberté de l’État se trouvait occulté. Il y a, dans un tel schéma, superposition et donc confusion entre deux réalités : l’État proprement dit et le gouvernement, ou encore l’administration publique. Si, le sachant maintenant, on devait maintenir cette superposition, on aurait alors affaire à un schéma ultra-libéral qui laisserait entendre que la société se réduit à une série d’échanges entre acteurs, présumés harmonieux, ou en tout cas capables d’autoréguler leurs relations.

Cette représentation est, à mon avis, une pure illusion qui fait bien l’affaire des « dominants », en l’occurrence aujourd’hui, du marché. Il est fondamental d’affirmer que l’État ne peut pas être conçu comme un acteur équivalent aux trois autres, ou, pour le dire autrement, ne peut pas être réduit à une administration publique. Par l’exercice nécessaire de ses fonctions de régulation, l’État, en tant que tel, ne peut être pensé qu’en dehors de ce schéma, en situation d’autorité, certes démocratiquement contrôlée, mais d’autorité tout de même sur l’ensemble des acteurs. Il ne peut y avoir en effet de vie commune sans énoncé, sans partage et sans respect de règles communes destinées à baliser le terrain du « vivre-ensemble ». C’est le rôle des institutions politiques et juridiques de réguler les rapports entre les acteurs, tout en préservant leur autonomie propre.

On obtient donc un schéma dans lequel l’État joue un rôle distinct, par rapport à quatre acteurs majeurs, dans la production, non plus seulement, comme on va le voir, du bien-être d’une société, mais bien, grâce à de nouvelles formes de gouvernance, de cohésion sociale et de « citoyenneté » (figure 5).

Conclusion : le bénévolat, de la production des services à la production de la citoyenneté

Dès lors, si l’on quitte la problématique de la production des services, caractéristique des questionnements de la fin des années 1980 et du début des années 1990, pour nous orienter vers une problématique de la gouvernance qui prévaut aujourd’hui, et qui inclut celle de la cohésion sociale, on pourra faire l’hypothèse, que j’emprunte à D. White (2001b : 5, 6) que si, lors de la décennie précédente, le bénévolat a principalement été envisagé et pratiqué comme une contribution de la « société civile » à la production globale des services sociaux, il devient de plus en plus aujourd’hui, avec l’institutionnalisation croissante des relations entre l’État et la « société civile », une réponse « à une crise de la citoyenneté dans l’État providence » (ibidem) : le bénévolat « est un véhicule légitime de citoyenneté beaucoup plus qu’un instrument d’amélioration de l’offre et de la dispensation des services » (ibidem). C’est un instrument de lutte contre l’exclusion sociale associée aux nouveaux risques que représentent la pauvreté des mères seules, la pauvreté des enfants issus de familles monoparentales, les diverses formes d’exclusion réelle ou appréhendée que représentent le chômage, les inégalités, le grand âge, les différences de genre, de race, etc. ; c’est un mécanisme d’inclusion sociale tant pour les bénévoles actifs (pensons, par exemple, aux personnes âgées très actives dans le bénévolat) que pour les personnes qui bénéficient de leurs actions.

Figure 5

La question de savoir si les États-providence vont être en mesure de limiter les « nouveaux » processus d’exclusion sociale à l’oeuvre dans toutes les sociétés postindustrielles et de développer au contraire des mécanismes d’inclusion et de cohésion sociales, à partir de la reconnaissance des droits et d’une citoyenneté partagée, est actuellement partout à l’ordre du jour. Que ce soit par une politique à l’égard de la famille ou une politique de création d’emplois et de lutte contre le chômage, aucun État ne pense pouvoir lutter contre l’exclusion sans recourir au développement ou à la consolidation d’un secteur public non étatique (ou secteur dit « communautaire » au Québec) activement soutenu par les fonds publics (Dufour, Noël et Boismenu, 2001). L’action bénévole est directement concernée par cet effort collectif d’insertion, au nom de la « citoyenneté ».

Le bénévolat n’est définitivement plus un prolongement de la famille et de la charité, dans le cadre d’un « monde domestique » (version libérale conservatrice qui renvoie les problèmes et la gestion des risques au privé, qu’il s’agisse de la famille, c’est-à-dire des femmes, ou du marché), ni un prolongement du bras de l’État (version sociale-bureaucratique) dans des fonctions en voie d’épuisement de pourvoyeur direct de services. Par cette analyse, le bénévolat sort de l’espace familial et privé auquel il a été longtemps associé. Il sort de l’espace de la « contrainte » familiale ou étatique pour s’inscrire dans celui de la liberté, du choix, de l’exit. Il s’inscrit désormais de plain-pied dans cet espace public non étatique, public parce que voué à l’« intérêt général » dont l’essor est en train de renouveler la réflexion sur l’État « post-providence », de cet État qu’on a qualifié ici de « social-libéral », et ailleurs d’« investissement social » (Jenson et Saint-Martin, 2001), ou encore de « partenaire » (Lesemann, 2001), orienté vers la promotion et la défense de la citoyenneté et de la démocratie, plutôt que vers l’organisation et le pourvoi de services directs aux personnes.

Parties annexes

Notes

-

[1]

Cet article a été rédigé à partir du texte de la conférence d’ouverture que j’ai prononcée à Joliette (Québec) en septembre 2001 dans le cadre d’un forum sur le bénévolat, tenu à l’occasion de l’Année internationale du bénévolat.

-

[2]

Par souci pédagogique, je ne retiens dans le corps du texte que les perspectives d’analyse qui vont directement me permettre de bâtir mon argumentation. Parmi celles qui auraient également pu y contribuer, mais moins directement, et à travers lesquelles on analyse fréquemment le bénévolat, j’en mentionnerai deux, la seconde s’opposant à la première. Il y a ainsi la perspective de l’économie classique de l’École de Chicago (p. ex., Gary Becker, 1981) et de l’axiomatique de l’intérêt qui, considérant de manière prioritaire, voire exclusive, l’individu mû par son intérêt matériel comme facteur explicatif des comportements et des phénomènes sociaux, propose une économie politique de la famille, de l’amour, et pourquoi pas du bénévolat, construite autour de la stricte logique d’un individu défini par la quête constante de son intérêt. S’y oppose la tradition anthropologique de la réflexion sur le lien social et le don, aujourd’hui à nouveau bien établie dans les sciences sociales et se réclamant de l’oeuvre fondatrice du Mauss. Ce courant est représenté au Québec par les travaux de Jacques T. Godbout (1992), en France par ceux du « Mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales » (MAUSS), de sa revue et de son directeur, Alain Caillé (1989). Cette perspective d’analyse est également illustrée dans le domaine de la sociologie économique par les travaux de Granovetter (1990) et par l’École de l’analyse économique des conventions (Orléan, 1994), et, au Québec, par ceux de Benoît Lévesque et al. (2001), pour n’en citer que quelques-uns.

-

[3]

Ou monde « connexionniste » (Boltanski et Chiapello, 1999).

-

[4]

« Ce mécanisme se distingue, d’une part d’un marché véritable dans la mesure où les consommateurs ne sont pas des acheteurs et, d’autre part, d’un système de contrôle bureaucratique, dans la mesure où la fourniture des services est décentralisée. » (S. Ringen, dans MIRE, 1995 : 299)

-

[5]

C’est-à-dire, pour l’individu, du droit de se retirer de la transaction marchande ou associative et d’y mettre fin.

Bibliographie

- Becker, G. S. (1981). A Treatise on the Family, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 288 pages.

- Boltanski, L. et L. Thévenot (1991). De la justification. Les Économies de la grandeur, Paris, Gallimard, 485 pages.

- Boltanski, L. et E. Chiapello (1999). Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, Gallimard, 843 pages.

- Bresser Pereira, L. C. et N. Cunill Grau, dir. (1998). Lo pùblico no estatal en la reforma del Estado, Buenos Aires, CLAD, Paidos, 486 pages.

- Caillé, A. (1989).Critique de la raison utilitaire, Paris, La Découverte, 142 pages.

- Castells, M. (1998). La société en réseaux : l’ère de l’information, Paris, Fayard, 613 pages.

- Cunill Grau, N. (1997). Repensando lo pùblico a través de la sociedad : Nuevas formas de gestiòn pùblica y representaciòn social, Caracas, CLAD, 320 pages.

- Dufour, P., Noël, A. et G. Boismenu (2001). « La pratique de la contrepartie pour les personnes exclues du marché du travail », ISUMA, vol. 2, no 2, 85-93.

- Evers, A. et I. Svetlik (1991). New Welfare Mixes in Care for the Elderly, Vienne, European Center for Social Welfare Training and Research, 83 pages.

- Evers, A. et I. Svetlik, dir. (1993). Balancing Pluralism, Vienne, European Centre for Social Welfare Training and Research ; Aldershot, Avebury Press, 316 pages.

- Evers, A. et H. Wintersberger, dir. (1988). Shifts in the Welfare Mix, Vienne, European Centre for Social Welfare Training and Research, 412 pages.

- Gershuny, J. (1983). Social Innovation and the Division of Labor, Oxford, Oxford University Press, 191 pages.

- Granovetter, M. (1990). « The Old and the New Economic Sociology », dans Friedland, R. et A.F. Robertson (sous la direction de.), Beyond the Marketplace, Rethinking Economy and Society, New York, Aldine de Gruyter.

- Godbout, J.T. (1992). L’Esprit du don, Montréal, Boréal, 345 pages.

- Hirschman, A.O. (1970). Exit, Voice and Loyalty, Cambridge, Harvard University Press, 162 pages.

- Jenson, J. et D. Saint-Martin (2001). Changing Citizenship Regimes : Social Policy Strategies in the Investment State, Montréal, Université de Montréal, 26 pages.

- Jenson, J. et al., dir. (1999) « Les mots pour le dire pour le faire : le nouveau vocabulaire du social », Lien social et Politiques, no 41, 164 pages.

- Le Grand, J. et W. Bartlett (1993). Quasi-markets and Social Policy, Londres, Macmillan, 241 pages.

- Lesemann, F. (2001). « De l’État providence à l’État partenaire », dans Giroux, G., L’État, la société civile et l’économie, Québec, Presses de l’Université Laval, 13-46.

- Lévesque, B. et al. (2001). La nouvelle sociologie économique, Paris, Desclée de Brouwer, 268 pages.

- MIRE (1995). Comparer les systèmes de protection sociale en Europe, vol. 1, Rencontres d’Oxford, Paris, MIRE, 619 pages.

- Orléan, A. (1994). Analyse économique des conventions, Paris, Presses universitaires de France, 403 pages.

- Revue ISUMA (2001a). « Le capital social », Presses de l’Université de Montréal, vol. 2, no 1, 143 pages.

- Revue ISUMA (2001b). « Le bénévolat », Presses de l’Université de Montréal, vol. 2, no 2, 144 pages.

- Rose, R. (1985). The State’s Contribution to the Welfare Mix, Centre for the Study of Public Policy, University of Strathclyde, Glasgow, Studies in Public Policy, no 140, 51 pages.

- White, D. (2001a). « Maîtriser un mouvement, dompter une idéologie : l’État et le secteur communautaire au Québec », ISUMA, vol. 2, no 2, 34-45.

- White, D. (2001b). « Formalizing Relations Between States and Voluntary Sectors : A Comparison of National Partnership Agreements », Montréal, Université de Montréal, document inédit, 41 pages.

Liste des figures

Figure 2

Figure 3

Figure 4

Figure 5

10.7202/005162ar

10.7202/005162ar