Résumés

Résumé

Cet article examine les transformations du syndicalisme aux plans international et transnational au cours des trois dernières décennies durant lesquelles s’est consolidée l’influence des entreprises multinationales sur l’économie mondiale. Cette période est également caractérisée par l’émergence de nouvelles formes d’action syndicale en vue d’assurer la protection des droits des travailleurs, tant aux plans international et transnational qu’au sein des entreprises multinationales. Notre analyse porte plus particulièrement sur l’évolution durant cette période des structures et des actions des organisations syndicales internationales, et de la coopération syndicale transnationale dans le cadre de l’Union européenne et de l’ALÉNA.

Abstract

This article examines the transformations of unionism at the international and transnational levels over the last three decades. In the context of the growing influence of multinational firms on the world economy, this period is characterized by the emergence of new forms of international and transnational union action in order to ensure the protection of worker rights within these firms. Our analysis focuses on the evolution of structures and strategies of international union organizations, and on transnational union cooperation in the contexts of European Union and NAFTA.

Corps de l’article

La mondialisation de l’économie a des implications importantes pour les gouvernements, les travailleurs et les organisations syndicales. D’abord, elle limite la capacité des gouvernements à intervenir en vue de réguler la croissance économique, le chômage et la redistribution des revenus, en intensifiant la concurrence entre les États nationaux pour attirer les nouveaux investissements (Servais, 2000 ; Stiglitz, 2003). Par ailleurs, le déplacement des investissements des entreprises multinationales vers les pays offrant des régimes de protection sociale et des salaires inférieurs contribue à la dégradation des conditions de travail dans les pays industriels développés, qui se manifeste notamment par des délocalisations et des pertes d’emplois, et un recours croissant à la sous-traitance. La Confédération internationale des syndicats libres (CISL) écrit à ce sujet : « Les pressions de la concurrence devraient s’exercer davantage sur les entreprises afin qu’elles produisent des produits et des services de qualité et moins sur les gouvernements auxquels on demande de sacrifier les intérêts de leurs concitoyens pour attirer et retenir des investissements. Les droits des travailleurs et des conditions de vie et de travail décentes ne devraient pas être dégradés par des pressions concurrentielles qui placent les travailleurs en situation de concurrence avec d’autres pour décrocher des emplois de moindre qualité » (CISL, 2002 : 18). La mondialisation impose aux organisations syndicales internationales de veiller au respect des droits fondamentaux du travail et à l’amélioration des conditions de travail à l’échelle mondiale, afin de permettre aux travailleurs des pays en développement de bénéficier de la croissance économique stimulée par l’intégration des marchés (CISL, 2002 et 2004). Les organisations syndicales nationales doivent pour leur part adapter leurs plans d’action à l’existence de nouveaux espaces économiques transnationaux engendrés par le processus de mondialisation.

Notre présentation est divisée en trois parties. Dans une première partie, nous retraçons l’historique du syndicalisme international confédéré au cours des trois dernières décennies à travers l’évolution de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) qui a acquis durant cette période une situation dominante par rapport à ses deux principales rivales, la Fédération syndicale mondiale (FSM) et la Confédération mondiale du travail (CMT), avant de s’allier à cette dernière pour fonder la Confédération syndicale internationale (CSI) en novembre 2006. La deuxième partie porte sur l’évolution, au cours de la même période, des Secrétariats professionnels internationaux (SPI) qui se sont transformés en 2002 en Fédérations syndicales internationales (FSI). La troisième partie est consacrée à une analyse de la coopération syndicale transnationale en Europe et en Amérique du Nord au cours des trois dernières décennies, et à une discussion des facteurs qui ont influencé les formes de la coopération syndicale sur les deux continents dans le contexte de la mondialisation.

La recomposition du syndicalisme international confédéré

Les confédérations syndicales internationales, qui regroupent au plan international des confédérations syndicales nationales, interviennent principalement sur les questions de reconnaissance des droits syndicaux et de respect des normes internationales du travail auprès des organisations intergouvernementales telles l’OIT, l’OCDE et l’ONU. Leur origine commune remonte à la fondation en 1901 de la première confédération syndicale mondiale, le Secrétariat syndical international (CISL, 2002). La mise en place en 1920 d’une confédération internationale des syndicats chrétiens, l’ancêtre de la CMT, a posé les fondements d’une division du mouvement syndical international qui s’est maintenue jusqu’à tout récemment. La création de la Fédération syndicale mondiale (FSM) en 1945 a réuni pendant quelques années les mouvements syndicaux d’obédiences communiste et social-démocrate, mais la division du syndicalisme international s’est accentuée en 1949 avec la scission au sein de la FSM qui a donné naissance à la CISL, dans le contexte de la guerre froide entre les États-Unis et l’Union soviétique (Gumbrell-McCormick, 2000).

La CISL est demeurée jusqu’à sa dissolution en 2006 la principale confédération syndicale internationale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle regroupait en 2004 environ 148 millions de travailleurs membres de plus de 230 confédérations syndicales nationales dans plus de 150 pays (CISL, 2004). La chute du mur de Berlin, suivie de peu par le démantèlement des régimes communistes dans les pays d’Europe de l’Est, a contribué à accroître l’influence de la CISL à l’échelle mondiale depuis le début des années 1990. L’expansion de la CISL durant cette période s’est faite principalement au détriment de la FSM qui a perdu la plupart de ses affiliés européens et une bonne partie de ses membres en Union soviétique et dans les pays d’Europe de l’Est (Gordon, 2000). La FSM, qui représentait en 1986 près de 250 millions de travailleurs dont la moitié provenait de l’Union soviétique, a subi au cours des années 1990 un déclin important de ses effectifs qui ont chuté sous la barre des 100 millions (Gumbrell-McCormick, 2000). La CMT, qui regroupait avant sa dissolution en 2006 les principales confédérations syndicales d’obédience chrétienne, comptait environ 20 millions de membres en 1993, mais ses effectifs ont régressé dans les années 1990 alors que s’opérait un rapprochement avec la CISL qui a mené à la création de la CSI en 2006 (Rehfeldt, 2007).

La CISL a exercé à partir des années 1970 des pressions sur les organisations intergouvernementales afin qu’elles élaborent des règles de conduite s’adressant aux entreprises multinationales. Ainsi, la CISL a été à l’origine de la première rencontre tripartite en 1972 qui a mené à l’adoption en 1977 par le conseil d’administration de l’OIT de la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale. De même, par l’intermédiaire du Comité consultatif syndical de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur lequel elle exerce un contrôle de fait, la CISL a contribué à l’élaboration en 1976 des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales qui proposent des mesures aux États membres afin de promouvoir la mise en oeuvre de politiques sociales au sein des entreprises multinationales. La CISL a aussi appuyé la création en 1974 par l’ONU d’une commission permanente sur les entreprises multinationales et elle participe activement aux délibérations au sein de cette instance internationale (CISL, 2002 ; Gumbrell-McCormick, 2000).

Durant les années 1980 marquées par une crise économique majeure dans les pays industrialisés, la CISL s’est centrée sur les enjeux liés aux inégalités du développement économique au plan mondial. Les principales campagnes de la CISL au cours de cette période ont porté sur l’endettement et la paupérisation croissante des pays du Sud, la montée des taux d’intérêt, les effets néfastes de la libéralisation commerciale et financière, et les politiques des institutions financières internationales à l’égard des pays en développement (Kyloh, 1998). Les interventions de la CISL auprès des institutions financières internationales se sont intensifiées au cours de cette décennie durant laquelle la CISL a obtenu un statut d’observateur permanent aux assemblées annuelles de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI). L’action de la CISL s’est étendue au tournant des années 1990 aux politiques d’ajustement structurel dans les pays de l’Europe de l’Est, dans le cadre de forums nationaux organisés à son initiative réunissant des représentants de la Banque mondiale, du FMI et des pays concernés (Kyloh, 1998). Ces interventions auprès des institutions financières internationales se sont cependant révélées moins fructueuses que celles qui furent menées auprès de l’OIT, de l’ONU et l’OCDE au cours de la décennie précédente, mais elles ont permis de sensibiliser ces organisations à la nécessité d’une régulation sociale de la mondialisation (Gumbrell-McCormick, 2000 ; Kyloh, 1998).

Au début des années 1990, la CISL s’est engagée en collaboration avec les SPI et des organisations non gouvernementales (ONG) dans une campagne internationale pour l’inclusion d’une clause sociale dans les accords commerciaux internationaux (CISL, 2002). Cette revendication a été mise à l’ordre du jour de la Conférence de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) tenue à Singapour en 1996 (Wilkinson et Hugues, 1999). La déclaration finale de la Conférence a cependant écarté cette demande tout en affirmant l’adhésion de l’OMC aux conventions de l’OIT. La campagne de la CISL s’est poursuivie lors de la réunion ministérielle de l’OMC à Seattle en 1999, mais des dissensions sont apparues entre les organisations syndicales du Nord et du Sud concernant les impacts négatifs du « protectionnisme social » sur les économies émergentes (Anner, 2001 ; Gordon, 2000). L’échec de la campagne sur la clause sociale a conduit la CISL à recentrer son action sur l’OIT dont la structure de gouvernance tripartite fait une large place aux organisations syndicales internationales. La CISL et les SPI ont notamment contribué à l’adoption en 1998 par la Conférence internationale du travail de la Déclaration sur les principes et droits fondamentaux du travail et à son suivi. Cette déclaration, qui s’appuie sur les huit conventions fondamentales de l’OIT (conventions 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 et 182), lie les États membres, même s’ils n’ont pas ratifié toutes ces conventions (Duplessis, 2004).

La naissance de la Confédération syndicale internationale (CSI) en novembre 2006 marque un tournant important dans l’histoire du syndicalisme international (Rehfeldt, 2007). Elle fait suite à la dissolution de la CISL et de la CMT en vue de créer une nouvelle confédération regroupant les anciens affiliés de ces deux organisations, ainsi que des confédérations syndicales nationales auparavant non affiliées au plan international. La composition de la CSI met fin à la division au plan international qui a perduré depuis le début du xxe siècle entre le syndicalisme social-démocrate et laïque, représenté par la CISL, et le syndicalisme chrétien incarné par la CMT. Elle comptait à sa création 304 confédérations nationales affiliées de 153 pays représentant environ 168 millions de membres. L’influence de la CISL au sein de la nouvelle organisation est dominante, puisqu’elle lui a amené 91 % de ses adhérents, contre environ 7 % provenant de la CMT et 2 % d’organisations syndicales non affiliées à l’une ou l’autre des deux confédérations. La direction élue lors du congrès de fondation de la CSI est issue majoritairement de l’ancienne CISL dont le secrétaire général et la présidente conservent les mêmes fonctions au sein de la nouvelle organisation, tandis que d’anciens dirigeants de la CMT occupent l’un des deux postes de secrétaires généraux adjoints et de présidents adjoints (Rehfeldt, 2007). La CSI est donc l’héritière directe de la CISL qui lui a fourni la grande majorité de ses adhérents, ce qui laisse entrevoir une continuité dans les orientations et les stratégies d’action du mouvement syndical international dans les années à venir.

Des secrétariats professionnels internationaux (spi) aux fédérations syndicales internationales (fsi)

Les origines des Secrétariats professionnels internationaux (SPI) remontent à la fin du xixe siècle, avec la création d’une organisation internationale d’entraide mutuelle des cordonniers en 1889 qui a été suivie durant les années 1890 par la mise en place d’organisations similaires dans les secteurs de l’imprimerie, des mines, de l’habillement, du textile, du transport, de la métallurgie et du tabac. En 1914, on dénombrait une trentaine de ces organisations connues sous le nom de Secrétariats professionnels internationaux (SPI), qu’ils ont conservées jusqu’à tout récemment (CISL, 2002). Une vague de fusions est intervenue après la Première Guerre mondiale en vue d’élargir la représentation des SPI, dont le regroupement en 1920 des associations internationales existantes de boulangers, de bouchers et des travailleurs des brasseries au sein de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation et des brasseries, l’ancêtre de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie, la restauration, du tabac et des branches connexes (UITA). Les SPI ont été pour la plupart inactifs durant la Seconde Guerre mondiale, mais ils ont été réactivés lors de la création de la FSM en 1945. Leurs dirigeants ont joué un rôle de premier plan dans la création de la CISL en 1949, car ils s’opposaient au projet de la FSM d’intégrer les SPI en tant que fédérations d’industries qui menaçait leur autonomie administrative. Après cette scission, les SPI ont conservé l’adhésion de la plupart des grands syndicats industriels nord-américains et européens, à l’exception des fédérations professionnelles affiliées aux confédérations syndicales d’allégeance communiste, comme la CGT en France qui est demeurée au sein de la FSM.

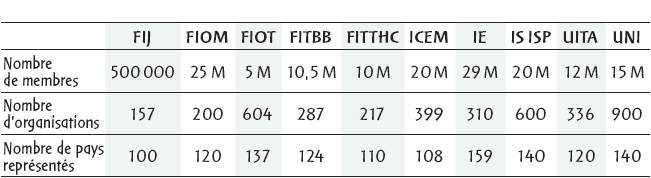

Au cours des deux dernières décennies, la montée en force des entreprises multinationales dans l’économie mondialisée a suscité une vague de fusions des SPI, dont le nombre est passé d’une quinzaine dans les années 1980 à 10 au début des années 2000 (Windmuller, 2000). La concentration des SPI amorcée en 1970 par la fusion de trois fédérations internationales pour former la Fédération internationale des travailleurs du textile, de l’habillement et du cuir (FITTHC) s’est accélérée au début des années 1990 avec la fusion des fédérations de la chimie et des mines au sein de la Fédération internationale des Syndicats de la chimie, de l’énergie, des mines et des industries diverses (ICEM). En 1999, les fédérations internationales des employés, techniciens et cadres, des télécommunications, des arts graphiques et des médias fusionnent à leur tour pour former l’UNI (Union Network International). Les SPI ont changé leur appellation pour celle de Fédérations syndicales internationales (FSI) en 2002 afin de refléter la transformation de leurs structures et de leurs priorités d’action (CISL, 2004 ; Collombat 2005). En 2006, on comptait 10 FSI regroupant à l’échelle mondiale plus de 4000 organisations nationales représentant environ 147 millions de syndiqués des secteurs privé et public (voir le tableau 1). Les statuts de la nouvelle CSI confirment l’autonomie des FSI et prévoient la reconnaissance d’une seule fédération internationale par secteur industriel ou professionnel, ce qui devrait inciter les anciennes fédérations professionnelles de la CMT à se joindre aux FSI (Rehfeldt, 2007).

Tableau 1

Données de base sur les FSI

Les SPI ont mis en place depuis les années 1960 des conseils mondiaux de syndicats afin de coordonner les actions des différents syndicats nationaux représentant les salariés d’une même entreprise multinationale. Ces conseils mondiaux d’entreprise, conçus à l’origine comme une structure de concertation pour appuyer les syndicats nationaux dans les négociations collectives avec les entreprises multinationales, jouent dans le contexte de la mondialisation un rôle clé dans le développement de la solidarité syndicale internationale, par des campagnes internationales d’appui aux syndicats en conflit avec des entreprises multinationales et de mobilisation pour le respect des droits fondamentaux du travail par leurs sous-traitants et fournisseurs (Windmuller, 2000). Ils se réunissent sur une base irrégulière en raison des capacités financières limitées des FSI qui prennent en charge une partie des coûts reliés à ces rencontres auxquelles participent des représentants syndicaux de différents pays. Le champ d’action de ces conseils s’est élargi avec la multiplication dans les années 1990 des comités européens d’entreprise qui renforcent les liens entre la représentation syndicale européenne et internationale au sein des entreprises multinationales (Steiert, 2001). Une étude récente (Rüb, 2002) a recensé une quarantaine de conseils mondiaux d’entreprise, parmi lesquels on compte 24 comités au sein de la FIOM dont 11 dans l’industrie de l’automobile. Selon cette même étude, on retrouve également des comités syndicaux mondiaux à l’ICEM dans les secteurs de la chimie, des mines et des pneumatiques, à l’IUTA dans la production alimentaire, à l’UNI dans les secteurs du commerce, des institutions financières et des communications, à la FIOT dans le transport aérien et les services postaux, et à l’ISP dans les services publics.

L’action syndicale transnationale en europe et en amérique du nord

La mondialisation a suscité la création de zones de libre-échange qui constituent un cadre propice à l’action syndicale transnationale (Gordon et Turner, 2000 ; Da Costa et Rehfeldt, 2004 ; Collombat, 2005). Il faut noter à cet égard que la coopération syndicale transnationale est davantage favorisée par les accords multilatéraux aménageant une zone de libre-échange entre pays voisins que par ceux qui sont conclus entre des pays n’ayant aucune frontière commune, tel l’accord canado-chilien de libre-échange. Nous examinons dans cette partie les expériences de coopération syndicale transnationale dans le cadre de l’Union européenne et de l’ALÉNA, qui sont les mieux documentées à ce chapitre. Ces expériences qui concernent principalement des pays industrialisés ne sont pas représentatives de l’action syndicale dans les pays du Sud confrontés à des réalités économiques et sociales très différentes (Collombat, 2005 ; Stiglitz, 2003).

Le traité de Rome de 1957, qui a donné naissance à la Communauté économique européenne composée de 6 pays membres, a été modifié à plusieurs reprises avant d’aboutir à la configuration actuelle de l’Union européenne regroupant 25 pays membres. En 1989, les gouvernements des pays de la Communauté économique européenne, à l’exception de celui de la Grande-Bretagne, ont endossé la Charte sociale européenne qui définit un ensemble de droits fondamentaux du travail. Par le traité de Maastricht adopté en 1991, ils ont entériné le Protocole social qui permet aux employeurs et aux syndicats, par l’intermédiaire de leurs organisations représentatives, l’Union des industries de la Communauté européenne (UNICE) et la Confédération européenne des syndicats (CES), de négocier des accords destinés à être intégrés à la législation communautaire. La première négociation dans le cadre du protocole de Maastricht portant sur les comités européens d’entreprise a cependant échoué, et la Commission européenne a adopté en 1994 une directive imposant la mise en place de ces comités dans les entreprises employant plus de mille salariés dans au moins deux pays membres de l’Union européenne. Plusieurs accords ont été conclus par la suite entre la CES et l’UNICE, dont l’un sur les congés parentaux en 1995, un autre sur l’égalité de traitement pour les salariés à temps partiel en 1997, et un troisième sur les contrats à durée déterminée en 1999 (Da Costa et Rehfeldt, 2004).

La mise en place des comités européens d’entreprises a stimulé la coopération syndicale au sein des entreprises multinationales en Europe (Da Costa et Rehfeldt, 2004 ; Dolvik, 2000). Bien que les pouvoirs reconnus à ces comités se limitent à la consultation en matière économique et sociale, ils aménagent un cadre institutionnel permettant aux représentants syndicaux d’échanger sur les pratiques de leur employeur dans ses différents établissements européens, et de coordonner leurs actions. Les Fédérations européennes d’industries (FEI), qui regroupent sur une base sectorielle les syndicats membres de la CES, s’appuient également sur ces comités pour faire avancer la négociation collective au sein des entreprises multinationales (Dolvik, 2000). À cet égard, Shulten (2000) souligne l’impact positif des actions de la Fédération européenne de la métallurgie (FEM) dans les années 1990 en vue de coordonner les négociations sur les salaires et la durée du travail dans la métallurgie européenne. De même, Steiert (2001) note que la FEM est le principal agent de liaison entre les comités européens d’entreprise et les conseils syndicaux mondiaux, et Pulignano (2004) lui attribue un rôle clé dans la coordination de l’action syndicale au sein des entreprises multinationales en Europe, en relayant aux syndicats impliqués dans des négociations locales les informations transmises par la direction lors des réunions des comités européens d’entreprise. La coopération syndicale au sein des comités européens d’entreprise et des FEI ne fait cependant pas disparaître la compétition entre les syndicats locaux sur certains enjeux, comme l’atteste une étude récente sur l’action syndicale face aux suppressions d’emplois dans les usines du groupe General Motors en Europe (Pulignano, 2006).

L’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) conclu en 1993 aménage une zone de libre-échange entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, sans instaurer la libre circulation des travailleurs entre les trois pays (Da Costa et Rehfeldt, 2004). Il est entré en vigueur le 1er janvier 1994 en même temps que l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail (ANACT) négocié à l’initiative du président Clinton qui a assujetti la ratification de l’ALÉNA à la conclusion d’accords complémentaires dans les domaines du travail et de l’environnement. L’ANACT définit 11 droits fondamentaux du travail incluant ceux qui sont couverts par la Déclaration de l’OIT de 1998, et il prévoit une procédure de plainte en cas de non-application de l’un de ces droits fondamentaux par le gouvernement d’un pays signataire. La procédure de plaintes de l’ANACT a incité les organisations syndicales des trois pays à coopérer afin de documenter et de rendre publiques les violations des droits fondamentaux du travail dans les pays signataires de l’accord (Da Costa et Rehfeldt, 2004 ; Gagnon, 2000). La coopération syndicale transnationale dans le cadre de l’ANACT a cependant décliné depuis le début des années 2000, en raison des piètres résultats obtenus eu égard aux ressources organisationnelles investies (Da Costa et Rehfeldt, 2004). En parallèle à la diminution du nombre de plaintes soumises par les syndicats en vertu de l’ANACT, il faut noter au cours des années récentes une baisse des budgets du Secrétariat permanent qui serait attribuable au faible intérêt que lui portent les trois gouvernements signataires depuis la victoire électorale du président Bush aux États-Unis (Maschino, 2005).

Il ressort clairement des études consultées que la coopération syndicale transnationale a été plus poussée en Europe qu’en Amérique du Nord au cours des deux dernières décennies. Cette situation s’explique en partie par le cadre institutionnel de l’intégration économique nord-américaine qui n’offre aucun incitatif à la coopération entre les syndicats des États-Unis, du Canada et du Mexique en dehors de la procédure de plaintes de l’ANACT. Cet accord présenté par ses promoteurs comme le volet social de l’ALÉNA ne prévoit notamment aucune harmonisation des droits nationaux du travail, ni aucune institution transnationale chargée de promouvoir la dimension sociale de l’intégration économique régionale, contrairement aux traités de l’Union européenne (Compa et Turner, 2003). Le traité de Rome de 1957 créant le marché commun européen a intégré dès l’origine une dimension sociale du fait qu’il ne visait pas uniquement la libre circulation des capitaux, mais également des personnes, dans l’espace économique européen (Bernier, 1987). Cette dimension sociale est cependant absente de l’ALÉNA qui ne prévoit ni la libre circulation des personnes, ni une politique tarifaire commune entre les trois pays signataires de l’accord (Da Costa et Rehfeldt, 2004).

Ces formes différentes de coopération syndicale renvoient également aux ressources de pouvoir des organisations syndicales européennes et nord-américaines. Alors que la construction de l’espace économique européen a favorisé la coopération syndicale au sein de la CES et des FEI, les ambitions hégémoniques des puissants syndicats industriels des États-Unis à l’égard de leurs homologues canadiens et mexicains ont nui au rapprochement entre les organisations syndicales nord-américaines (Compa et Turner, 2003). Un autre obstacle à la coopération entre les syndicats nord-américains tient au déclin du mouvement syndical aux États-Unis, qui conditionne dans une large mesure ses capacités d’action aux plans national et transnational. Les taux de syndicalisation aux États-Unis et au Canada, qui oscillaient autour de 30 % de 1945 à 1965, ont par la suite connu une évolution divergente pour atteindre en 1992 des niveaux de 15,1 % aux États-Unis et de 37,4 % au Canada (Kumar, 1993 : 13). Cette tendance s’est maintenue au cours de la dernière décennie puisque les taux de syndicalisation en 2004 se situaient à 13,8 % aux États-Unis contre 31 % au Canada et plus de 40 % au Québec (Labrosse, 2005). Le retrait de plusieurs grands syndicats (notamment le Syndicat des Teamsters et l’Union internationale des employés de service) de l’AFL-CIO avant son congrès tenu en août 2005 a accentué la division du mouvement syndical aux États-Unis, déjà affaibli par une baisse continue de ses effectifs depuis le début des années 1970.

Conclusion

L’évolution du syndicalisme international au cours des deux dernières décennies va dans le sens d’une plus grande unité du mouvement syndical à l’échelle mondiale. La création de la CSI en novembre 2006 a relégué la FSM à un rôle marginal sur la scène mondiale, et on peut s’attendre à ce que plusieurs organisations syndicales en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient quittent la FSM pour joindre les rangs de la nouvelle confédération syndicale dans un proche avenir (Collombat, 2005 ; Rehfeldt, 2007). Les fusions réalisées par les SPI au cours des deux dernières décennies s’inscrivent dans la même tendance unitaire, tout en reflétant la diversification accrue des activités des entreprises multinationales. Ces regroupements renforcent le pouvoir et les moyens d’action du mouvement syndical mondial, et contribuent à une meilleure protection des droits des travailleurs au plan international et au sein des entreprises multinationales.

Cette évolution ne se fait cependant pas sans heurts, et les organisations syndicales internationales doivent composer avec deux problèmes qui ont émergé au cours de la dernière décennie (Collombat, 2005). Le premier renvoie au clivage Nord/Sud qui se substitue à l’ancien clivage Est/Ouest qui a prédominé durant la guerre froide marquée par une lutte idéologique et politique intense entre la CISL et la FSM. Malgré les discours sur la solidarité syndicale internationale, les intérêts des syndicalistes des pays du Nord et du Sud sont souvent divergents, et les syndicats des pays en développement ont parfois de la difficulté à faire valoir leur point de vue. Ainsi, les syndicats du Sud qui ont adhéré à la CISL et aux SPI dans les années 1990 ont été confrontés aux rigidités d’appareils bureaucratiques dominés par des syndicalistes provenant principalement d’Europe et d’Amérique du Nord, qui se sont montrés peu ouverts aux critiques des nouveaux venus concernant le déficit démocratique au sein de leurs organisations (Collombat, 2005). L’autre problème est lié à l’affaiblissement des identités professionnelles au sein des FSI qui tendent à devenir multisectorielles, diminuant ainsi le sentiment d’appartenance à une communauté fondée sur des valeurs, des connaissances et des savoir-faire spécifiques. La dilution des identités professionnelles dans des structures syndicales centrées sur les entreprises relègue au second plan un ancrage essentiel des mobilisations qui ont marqué l’histoire du syndicalisme international depuis ses origines.

En comparaison de l’Europe, où la Confédération européenne des syndicats et les fédérations syndicales d’industries ont élargi leurs assises au cours des deux dernières décennies, la coopération syndicale transnationale en Amérique du Nord n’a guère progressé au cours de cette période. Deux facteurs principaux ont contribué à cette stagnation. Le premier renvoie aux carences institutionnelles de l’ANACT qui, contrairement aux traités entérinés par les États membres de l’Union européenne, n’offre aucun cadre incitatif à la coopération entre les organisations syndicales des pays membres de l’ALÉNA. L’autre facteur est lié au déclin des grands syndicats industriels américains qui ont subi une baisse importante de leurs effectifs aux États-Unis, mais aussi au Canada, en raison de la désaffiliation de plusieurs syndicats des « unions internationales » suspectées de brimer leur autonomie et de pratiquer un syndicalisme affairiste (Kumar, 1993). L’affaiblissement du syndicalisme aux États-Unis a des effets dissuasifs sur les organisations syndicales canadiennes et mexicaines pour qui le maillon faible d’une coalition syndicale continentale se trouve dans le pays dominant au sein de l’ALÉNA.

En terminant, il faut souligner que la création de la CSI permet de lever certains obstacles à la coopération intersyndicale au Québec puisque la Centrale des syndicats démocratiques (CSD), la Confédération des syndicats nationaux (CSN) et la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ), par l’intermédiaire du Congrès du travail du Canada (CTC), ont adhéré à la nouvelle organisation syndicale internationale. Cette appartenance à une même confédération syndicale internationale devrait donc favoriser l’unité d’action entre les centrales syndicales québécoises qui ont formé au cours de la dernière décennie des coalitions intersyndicales pour combattre des projets gouvernementaux de modification du Code du travail et de déréglementation des services publics. Cependant, les syndicats québécois sont confrontés au même titre que leurs homologues canadiens et mexicains aux effets néfastes de l’affaiblissement du syndicalisme aux États-Unis, qui rend problématique la coopération syndicale continentale en vue de défendre les intérêts des travailleurs dans le cadre de l’ALÉNA.

Parties annexes

Annexe

Liste des acronymes

AFL-CIO |

American Federation of Labor – Congress of Industrial Organizations |

ALÉNA |

Accord de libre-échange nord-américain |

ANACT |

Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail |

BM |

Banque mondiale |

CGT |

Confédération générale du travail |

CES |

Confédération européenne des syndicats |

CISL |

Confédération internationale des syndicats libres |

CMT |

Confédération mondiale du travail |

CSI |

Confédération syndicale internationale |

FEI |

Fédérations européennes d’industries |

FEM |

Fédération européenne de la métallurgie |

FIJ |

Fédération internationale des journalistes |

FIOM |

Fédération internationale des ouvriers de la métallurgie |

FIOT |

Fédération internationale des ouvriers du transport |

FITBB |

Fédération internationale des travailleurs du bâtiment et du bois |

FITTHC |

Fédération internationale des travailleurs du textile, de l’habillement et du cuir |

FMI |

Fonds monétaire international |

FSI |

Fédération syndicale internationale |

FSM |

Fédération syndicale mondiale |

ICEM |

Internationale des syndicats de la chimie, de l’énergie et des mines |

IE |

Internationale de l’éducation |

ISP |

Internationale des services publics |

OCDE |

Organisation pour la coopération et le développement économiques |

OIT |

Organisation internationale du travail |

OMC |

Organisation mondiale du commerce |

ONG |

Organisation non gouvernementale |

ONU |

Organisation des Nations Unies |

SPI |

Secrétariats professionnels internationaux |

UE |

Union européenne |

UNI |

Union Network International |

UNICE |

Union des industries de la Communauté européenne |

UITA |

Union internationale des travailleurs de l’alimentation de l’agriculture, de l’hôtellerie, la restauration, du tabac et des branches connexes |

Note biographique

Reynald Bourque est directeur et professeur titulaire à l’École de relations industrielles de l’Université de Montréal (Québec). Ses domaines d’enseignement et de recherche sont la négociation collective, le syndicalisme et les relations du travail. En 2007, il a publié « La régulation des normes du travail à l’ère de la globalisation », dans Regards sur le travail, vol. 4, no 2, 2-14.

Note

-

[1]

Cet article est inspiré d’une recherche menée par l’auteur à titre de chercheur invité à l’Institut international d’études sociales (IIES) de l’Organisation internationale du travail (Bourque, 2005) dont les résultats ont fait l’objet d’une mise à jour. L’auteur remercie l’IIES pour l’appui financier et logistique apporté à cette recherche. Les analyses et commentaires présentés dans cet article relèvent cependant de la seule responsabilité de l’auteur.

Bibliographie

- Anner, Mark (2001), « The International Trade Union Campaign for Core Labour Standards in the WTO », Working USA, New York, M. E. Sharpe, 43-63.

- Bernier, Jean (1987), « Un marché, deux systèmes de relations de travail », Un marché, deux sociétés ? ACFAS, Les cahiers scientifiques, no 51, 140-157.

- Bourque, Reynald (2005). Les accords-cadres internationaux et la négociation collective internationale à l’ère de la mondialisation, Genève, Institut international d’études sociales, Organisation internationale du travail, DP/161/2005.

- Confédération internationale des syndicats libres (2002). Guide syndical de la mondialisation, Bruxelles, CISL.

- CISL (2004). Guide syndical de la mondialisation, 2e édition, Bruxelles, Confédération internationale des syndicats libres.

- Collombat, Thomas (2005). « Le mouvement syndical international dans les Amériques : état des lieux et enjeux », Travail, capital et société, vol. 38, nos 1-2, 67-93.

- Compa, Lance et Lowell Turner (2003). « Paths to Global Social Regulation : What can Americans Learn from the European Union ? », dans Rainer Hoffman, Otto Jacobi, Bernt Keller et Manfred Weiss (sous la direction de), European Integration as a Social Experiment in a Globalized World, Dusseldorf, Hans Böckler Stiftung, 149-159.

- DaCosta, Isabel et Udo Rehfeldt (2004). « Economic Integration and Transnational Social Regulation : A Comparison between the European Union and NAFTA », dans Francesco Garibaldo et Volker Telljohann (sous la direction de), Globalization, Company Strategies and Quality of Working Life in Europe, Francfort, Peter Lang, 469-492.

- Dolvik, Jon E. (2000), « Building Regional Structures : ETUC and the European Industry Federations », Transfer, vol. 6, no 1, 58-77.

- Duplessis, Isabelle (2004). « La Déclaration de l’OIT relative aux droits fondamentaux du travail : une nouvelle forme de régulation efficace ? », Relations industrielles/Industrial Relations, vol. 59, no 1, 52-72.

- Gagnon, Mona-Josée (2000). « Trade Union Cooperation in the NAFTA Area », Transfer, vol. 6, no 1, 43-57.

- Gordon, Michael (2000). « The International Confederation of Free Trade Unions : Bread, Freedom and Peace », dans Michael Gordon et Lowell Turner (sous la direction de), Transnational Cooperation among Labour Unions, Ithaca, Cornell University Press, 81-101.

- Gordon, Michael et Lowell Turner (2000). Transnational Cooperation among Labour Unions, Ithaca, Cornell University Press.

- Gumbrell-McCormick, Rebecca (2000). « Globalization and the Dilemma of International Trade Unionism », Transfer, vol. 6, no 1, 29-42.

- Kumar, Pradeep (1993). From Uniformity to Divergence. Industrial Relations in Canada and the United States, Kingston, IRC Press,

- Kyloh, Robert (1998). « The Governance of Globalization : ILO’s Contribution », dans Robert Kyloh (sous la direction de), Mastering the Challenge of Globalization. Towards a Trade Union Agenda, Genève, ACTRAV-ILO, 3-44.

- Labrosse, Alexis (2005). La présence syndicale au Québec en 2004, Québec, Ministère du Travail du Québec, juin 2005.

- Maschino, Dalil (2005). « L’ALÉNA et le domaine du travail : quel bilan peut-on faire ? », Regards sur le travail, vol. 1, no 3, 47-51.

- Pulignano, Valeria (2006). « Still “Regime Competition” ? Trade Unions and Multinational Restructuring in Europe », Relations industrielles/Industrial Relations, vol. 61, no 4, 615-638.

- Pulignano, Valeria (2004). « Cross-Border Unionism. Programmatic Goal or Factual Reality ? Proposition for a Conceptual Framework », dans Les relations industrielles : Jonction du passé et du présent, Sélection des textes du XLe congrès de l’Association canadienne de relations industrielles, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 157-179.

- Rehfeldt, Udo (2007). « Création d’une nouvelle confédération syndicale mondiale », Chroniques de l’IRES, no 104, janvier, 3-10.

- Rüb, Stefan (2002). World Works Councils and Other Forms of Global Employee Representation in Transnational Undertakings, Dusseldorf, Hans-Böckler-Stiftung.

- Servais, Jean-Michel (2000). « Labour Law and Cross-Border Cooperation Among Unions », dans Michael Gordon et Lowell Turner (sous la direction de), Transnational Cooperation among Labour Unions, Ithaca, Cornell University Press, 44-59.

- Shulten, Thorsten (2000). « The European Metalworkers’ Federation on the Way to a Europeanisation of Trade Unions and Industrial Relations », Transfer, vol. 6, no 1, 93-102.

- Steiert, Rob (2001). « European Works Councils, World Works Councils and the Liaison Role of the Trade Unions : A Test of International Union Policy », Transfer, vol. 7, no 1, 114-131.

- Stiglitz, Joseph (2003). Quand le capitalisme perd la tête, Paris, Fayard.

- Wilkinson, Rorden, et Steve Hugues (1999). « Labour Standards and Global Governance : Examining the Dimension of Institutional Engagement », Global Governance, vol. 5, no 3, 259-277.

- Windmuller, John (2000). « The International Trade Secretariats », dans Michael Gordon et Lowell Turner (sous la direction de), Transnational Cooperation among Labour Unions, Ithaca, Cornell University Press, 102-119.

Liste des tableaux

Tableau 1

Données de base sur les FSI

10.7202/009127ar

10.7202/009127ar