Résumés

Résumé

L’accompagnement du développement professionnel voire de la professionnalisation des acteurs de terrain (enseignants, formateurs, infirmiers, travailleurs sociaux, dirigeants, etc.) suscite aujourd’hui l’intérêt des chercheurs notamment dans le champ des sciences de l’éducation. Cependant, peu de travaux portent sur l’accompagnement des jeunes non diplômés alors que de nombreux dispositifs sont mis en place, tout particulièrement en France, pour favoriser leur insertion professionnelle. Le but de cet article est d’interroger les liens entre logique d’accompagnement des formateurs et prise de conscience des compétences par les jeunes sans qualification. Cette étude rend compte des pratiques d’accompagnement mises en oeuvre par des formatrices pour aider des jeunes adultes en situation de précarité à prendre conscience de leurs compétences en favorisant leur réflexivité, leur autonomie et leurs interactions avec autrui.

Mots-clés :

- insertion professionnelle,

- jeunes,

- non diplômés,

- accompagnement,

- prise de conscience,

- compétences

Abstract

Support to professional development and even to professionalization of workers, such as teachers, trainers, nurses, social workers, leaders, etc., is currently raising researcher’s interest especially in Education Sciences. Nevertheless, little research has been conducted on non-graduates young people’s accompaniment while many programs have been developed, especially in France, to support their professional integration. The purpose of this paper is to examine the links between trainers’ accompanying logic and the conscious awareness of competencies of young people without qualifications. This study highlights how support practices are organized by trainers to help young people in precarious situations to become aware of their competencies by encouraging their reflexivity, their autonomy and their interactions with the others.

Keywords:

- vocational integration,

- young people,

- non-graduates,

- accompanying,

- conscious awareness,

- competencies

Corps de l’article

Introduction

Cet article aborde la façon dont les formateurs accompagnent la prise de conscience des compétences dans un dispositif d’insertion professionnelle. La notion d’accompagnement paraît aujourd’hui incontournable dès qu’il s’agit d’employabilité et de valorisation des compétences des personnes, notamment des jeunes (16-25 ans) qui représentent, en Europe, et plus particulièrement, en France, une des catégories les plus touchées par le chômage[1] (Goffette & Vero, 2015). Prendre conscience de ses compétences paraît d’autant plus crucial que les individus sont aujourd’hui incités à s’engager dans un processus de formation et d’apprentissage tout au long de la vie, au risque d’être exclus (Alheit & Dausien, 2005), pour assurer eux-mêmes la sécurisation de leur parcours professionnel. L’expression de « prise de conscience », telle qu’elle est envisagée ici, trouve sa source, en partie, dans le concept de « conscientisation » emprunté à Freire (1974) pour qui « il n’y a pas de conscientisation en dehors de la praxis, en dehors de l’unité théorie-pratique, réflexion-action ». Selon cette perspective, la réflexivité s’inscrit au coeur du processus de conscientisation qui implique l’élaboration de nouvelles connaissances sur soi et sur le monde, permettant ainsi d’aboutir à une émancipation individuelle et collective. La prise de conscience des compétences reposerait donc sur une mise à distance du « savoir agir en situation » (Le Boterf, 2015). Cependant, ce « détour analytique » (Perrenoud, 1997) ne va pas de soi. Schön (1994, p. 76) rappelle que l’individu est souvent incapable d’expliquer ce qu’il connaît, car le « savoir est dans nos actes ». De nombreux dispositifs d’accompagnement (ex. analyse des pratiques professionnelles, entretien d’explicitation, auto-analyse, etc.) sont aujourd’hui mis en place dans les milieux du travail et de la formation pour favoriser la prise de conscience des savoirs tacites et implicites en vue de favoriser le développement professionnel des individus. Le secteur de l’éducation et, notamment, de l’enseignement supérieur n’échappe d’ailleurs pas à ce mouvement (Cosnefroy & Annoot, 2014). La professionnalisation des formations universitaires a conduit à l’émergence de dispositifs fondés sur des démarches réflexives visant la « conscience des apprentissages réalisés » (Hébert et al., 2009, p. 3) en recourant, par exemple, au ePortfolio dont l’usage est fortement encouragé par les politiques de l’éducation en France[2]. Le même phénomène est d’ailleurs observable depuis plus longtemps au Canada (Plumelle, 2006). Si ces dispositifs visent tous, quel que soit le milieu concerné (ex. éducation, santé, travail social, etc.) l’autonomisation et la responsabilisation des acteurs, le rôle de l’accompagnement demeure central (Verslype et al., 2017 ; Civaldini-Cartaut et al., 2017). C’est dans cette perspective que cette recherche s’intéresse aux effets des logiques d’accompagnement sur la prise de conscience des compétences. Certes, le vocable d’accompagnement a déjà fait couler beaucoup d’encre en sciences de l’éducation (Charlier & Biémar, 2012). Néanmoins, peu d’études s’intéressent aux dispositifs d’accompagnement dédiés aux jeunes sans diplôme. De manière générale, les accompagnés concernent plutôt des professionnels (Beckers, 2007), des stagiaires de la formation continue (Clénet, 2013) ou encore des étudiants (Cosnefroy & Annoot, 2014). Une des originalités de ce travail tient donc en partie, au choix du terrain, qui concerne un dispositif de professionnalisation des jeunes sans qualification. L’hypothèse centrale de cette étude est que les formateurs, qui s’inscrivent dans une logique de professionnalisation, par opposition à celle de scolarisation, cherchent à favoriser la prise de conscience des compétences chez les apprenants qu’ils accompagnent.

Fondements théoriques et éléments de contextualisation

Dispositifs d’insertion professionnelle des jeunes : de quoi parle-t-on ?

Pour Barbier (2009), les dispositifs d’insertion ont pour intention de permettre à l’apprenant d’entrer dans un secteur d’activité et se singularisent par le fait qu’ils proposent souvent des formations en alternance de courte durée qui peuvent préparer à d’autres dispositifs à visée professionnalisante. Les publics qui intègrent ces dispositifs sont généralement regroupés dans des catégories partageant des caractéristiques communes (ex. jeunes 16-25, demandeurs d’emploi longue durée, etc.).

Un bref aperçu des politiques pour l’emploi et la formation, en France, montre que les premiers dispositifs mis en place pour favoriser l’insertion professionnelle des jeunes dateraient de la fin des années 70 (Amat, 1985 ; Leclerc, 2007). Le Premier Pacte pour l’Emploi, créé en 1977, semble avoir initié une dynamique de formation des jeunes qui s’est amplifiée dans les années 80, sous l’effet de la montée du chômage, et qui se poursuit encore aujourd’hui. Ainsi, toute une série d’actions (de remédiation, de formation, d’orientation, d’insertion, de lutte contre l’illettrisme, de remise à niveau, etc.) et de dispositions légales (ex. réduction des cotisations patronales, stages rémunérés, parcours individualisés, etc.) se sont développées depuis une quarantaine d’années révélant à la fois une variété de pratiques pédagogiques et une évolution du contexte institutionnel. Alors que les premières initiatives en faveur de l’insertion des jeunes sont organisées par l’État, la mise en oeuvre des dispositifs implique désormais une harmonisation des politiques nationales, régionales et européennes comme l’illustre la mise en place de la « Garantie jeune » en France. Impulsé au niveau européen[3], ce dispositif, inscrit depuis le 1er janvier 2017 (loi n°2016-1088 article 46 du 8 août 2016) dans le Code du travail, propose aux jeunes, âgés entre 16 et 25 ans, pas ou peu diplômés, un parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie. À ce propos, une autre évolution liée à la définition du public « jeunes » doit être soulignée. En effet, les bénéficiaires des mesures d’insertion professionnelle renvoient, à l’origine, à différentes catégories de « jeunes » : qualifiés, issus de milieux défavorisés, sans diplôme, en situation de chômage, etc. (Amat, 1985). Il est aussi intéressant de noter que la population des « jeunes sans qualification » se confond, au moins jusque dans les années 90, avec d’autres « publics de bas niveau de qualification » tels que les personnes en situation d’exclusion, les immigrés, les femmes, etc. (Leclerc, 2007).

Si la question de l’insertion professionnelle des jeunes n’est pas nouvelle, elle n’en constitue pas moins un sujet d’actualité tant politique que scientifique. D’abord, l’insertion professionnelle des « jeunes sans diplôme » est une priorité politique à en juger par la multiplicité des discours sur le sujet et les mesures qui les accompagnent (Dares, 2014 ; Cour des comptes, 2016 ; Boisson-Cohen et al., 2017 ; ministère des Solidarités et de la Santé, 2018). Ensuite, d’après Gaviria & Mélo (2018), les travaux qui tentaient, jusqu’à présent, d’analyser le rapport au travail des jeunes, s’intéressent plutôt à la catégorie des diplômés, ce qui aurait conduit l’Union européenne à développer des programmes-cadres visant à soutenir les recherches sur l’inclusion/insertion professionnelle des jeunes sans diplôme. Au moins deux raisons peuvent être avancées pour comprendre pourquoi cette thématique suscite autant d’intérêt. D’une part, la précarité des jeunes de moins de 25 ans est une réalité sociale, mise en avant par plusieurs rapports (Houngbonon, 2011 ; Observatoire des inégalités, 2018). D’autre part, de nombreuses publications soulignent l’importance du diplôme des jeunes pour trouver un emploi (Mazari et al., 2011 ; Gaubert et al., 2017 ; Couppié et al., 2018). Certes, des recherches sur les dispositifs dédiés aux publics de bas niveau de qualification ont déjà été réalisées (Schwartz, 1973, 1994 ; Merle, 1992 ; Lahire, 1993 cités dans Leclerc, 2007), mais ces travaux, bien qu’incontournables, méritent d’être actualisés au regard des évolutions récentes décrites plus haut.

Une des clés d’entrée pour appréhender la complexité et la diversité des dispositifs d’insertion est celle de leurs fonctions spécifiques. En s’appuyant sur Leclerq (2007), il est possible de distinguer trois fonctions des dispositifs s’adressant aux adultes peu ou pas qualifiées et ayant quitté l’école précocement : 1) une fonction de remédiation postscolaire, 2) une fonction d’accompagnement des personnes souffrant d’exclusion et 3) une fonction de professionnalisation et de soutien au développement de compétences. La partie suivante s’attachera à définir plus spécifiquement la fonction d’accompagnement à visée professionnalisante au coeur du dispositif de cette étude.

L’accompagnement comme trait d’union de la formation et du travail

L’accompagnement « à des fins de formation et de “mise au travail” » (Wittorski, 2009, p. 1) n’est ni une pratique ni une posture nouvelle. Les APP (ateliers pédagogiques personnalisés), qui, selon Pinot (2011, p. 149), « apparaissent pour la première fois dans une circulaire sur l’insertion des jeunes en 1985 », reposent déjà sur des démarches d’accompagnement à travers des pratiques de tutorat et de soutien (Clénet, 2013). La notion d’accompagnement signe toutefois l’émergence d’un « nouveau paradigme » de l’individu-sujet-acteur responsable de son projet. Sous cet angle, l’accompagnement vise à créer les conditions permettant de susciter « l’élaboration » du sujet et de favoriser son autonomisation (Ardoino, 2000 cité dans Beckers, 2007 ; Clénet, 2013). Cette approche semble prendre appui sur les conceptions de la formation des adultes des années 80 développées par B. Schwartz et J. Dumazier qui encouragent l’émancipation du sujet (Clénet, 2013). D’après Boutinet et al. (2009), le terme d’accompagnement se serait diffusé dans le vocabulaire courant durant les années 1995-2000, dans une période qui correspondrait à une montée des vulnérabilités sociales. L’accompagnement permettrait ainsi « d’encadrer des autonomies menacées, de les suivre, voire de les guider, dans leurs cheminements quelque peu chaotiques » (Boutinet et al., 2007, p. 244).

Une autre raison permettant de comprendre le succès de cette notion dans le champ éducatif serait le développement des démarches d’individualisation des parcours aussi bien dans le milieu de la formation des adultes (Clénet, 2013) que celui de l’enseignement supérieur (Annoot, 2014). À vrai dire, l’accompagnement n’est pas facile à définir tant il renvoie à des pratiques et des secteurs professionnels divers (ex. éducation, santé, judiciaire, etc.) (Paul, 2004). Ce vocable regroupe différentes formes « d’aide », de « soutien » voire de « relation » qui se retrouvent dans l’emploi de termes aussi variés que spécifiques (ex. tutorat, mentorat, coaching, mentorat, conseil, maître d’apprentissage, etc.) (Paul, 2009 ; Cosnefroy & Annoot, 2014). Pour reprendre Boutinet (2002, p.249-250), « la pratique d’accompagnement ne s’inscrit pas dans un contexte identitaire bien délimité ».

L’ambiguïté de l’accompagnement n’est pas seulement liée à la multiplicité de ses usages, mais tient également au fait qu’il soulève de fortes contradictions. Alors que les pratiques d’accompagnement s’inscrivent dans une logique de responsabilisation visant l’autonomie des individus, elles concernent des acteurs considérés en « déficit d’autonomie » (Boutinet et al., 2009, p. 110). Par ailleurs, l’accompagnement relève d’un « choix politique, d’une commande sociale qui se traduit par une double injonction : à des professionnels à qui est confiée la fonction d’accompagnement, et à des publics cibles qui reçoivent l’injonction de devoir être accompagnés » (Paul, 2012, p. 15). Or, une telle situation est source de tension pour les accompagnés, qui peuvent tomber dans une forme d’assujettissement et les accompagnateurs eux-mêmes, qui doivent concilier des finalités parfois contradictoires. Par exemple, dans le champ du travail, comment se réaliser et s’investir dans une relation qui n’est pas librement consentie ? Comment concilier la visée émancipatrice de l’accompagnement avec l’exigence de performance économique ?

Au-delà de ses « paradoxes » (Alhadeff-Jones, 2007), l’accompagnement rencontre aujourd’hui un vif succès aussi bien dans le champ de la formation que du travail (Wittorski, 2009) ou encore celui de l’enseignement supérieur (Cosnefroy & Annoot, 2014). D’après Paul (2009), l’accompagnement peut être caractérisé selon quatre clés d’entrée, à savoir la fonction, la posture, la démarche et la relation, et ce, quel que soit le champ dans lequel l’accompagnement s’effectue. La fonction de l’accompagnateur renvoie au rôle exercé au sein d’un groupe ou d’une activité. La posture concerne les différentes interrogations de l’accompagnateur sur son accompagnement ainsi que sa conception de la personne accompagnée. La démarche correspond à la manière d’agir et aux méthodes utilisées par l’accompagnateur. La relation porte sur la nature des liens entre l’accompagnateur et l’accompagné. Il ressort ainsi que les pratiques d’accompagnement mises en oeuvre dans la formation et le travail sont spécifiques bien qu’elles se recoupent dans leur dimension opérationnelle et dans certaines de leurs formes telles que le tutorat ou encore le conseil.

Sur le plan pédagogique, la conception des activités d’accompagnement à visée professionnalisante repose généralement sur deux approches principales. La première sous-tend des « pratiques pédagogiques non transmissives, centrées sur l’individu et orientées vers le développement personnel » (Roquet, 2009, p. 14) tandis que la deuxième renvoie au modèle de la « transmission des savoirs ou de connaissances » (Wittorski, 2009, p. 7). Toutefois, les deux approches accordent une place primordiale à la réflexivité et à la mise à distance de l’action censées favoriser le développement des compétences des accompagnés. Cette « distance réflexive » (Boutinet et al., 2009, p. 121) reposerait sur des outils d’explicitation (ex. bilan des compétences, portfolio, journal de bord, etc.) permettant d’accompagner la transformation des individus tout au long de leur parcours de formation ou professionnel. Ainsi, les dispositifs d’accompagnement de type « insertion professionnelle » se caractérisent par une variété de pratiques cherchant à articuler les activités de travail et de formation en s’appuyant essentiellement sur des démarches réflexives en vue de faciliter l’acquisition et le développement des compétences. Dans cette perspective, l’accompagnement vise précisément la prise de conscience, par ceux qui sont accompagnés (stagiaires, apprenants, etc.), des stratégies mobilisées en vue d’agir de manière efficace. Or, qu’en est-il de l’accompagnement de la prise de conscience, non pas du processus, mais du résultat d’action autrement dit des compétences développées ?

Pour une pédagogie de la prise de conscience ?

Peu de travaux francophones abordent la question de l’accompagnement à la prise de conscience des compétences. En effectuant une recherche bibliographique sur le catalogue Cairn.Info à partir de l’expression « prise de conscience des compétences » dans le domaine des sciences de l’éducation, il est ressorti que 5 publications étaient consacrées à ce sujet entre 1998 et 2019 alors que l’association des mots clés « réflexivité » et « prise de conscience » fait apparaître 541 publications sur la même période. Si « prise de conscience » et « réflexivité » vont de pair, Maubant (2007) utilise la notion d’« accompagnement réflexif » pour désigner ce qu’il considère comme la nouvelle fonction des formateurs dans le processus de professionnalisation. La revue de littérature réalisée à l’occasion de cette étude a permis de repérer trois dispositifs pédagogiques visant à favoriser la prise de conscience par les sujets qu’il convient de décrire compte tenu de leur intérêt pour le présent travail.

La première expérience pédagogique se réfère aux travaux de Ferrer et Allard (2002) qui rappellent que la prise de conscience s’appuie sur un processus de conscientisation (Freire, 1974). Ces auteurs défendent l’idée d’une « pédagogie de la conscientisation et de l’engagement » qui permettrait à chaque apprenant de découvrir ses aptitudes et ses dispositions, de reconnaître le caractère unique de sa personne, de développer des compétences qui favoriseraient la réflexion critique et l’engagement. La conscientisation apparaît ainsi comme un mouvement personnel d’observation, de réflexion, de questionnement à la fois sur soi et sur le monde, censé aboutir à un « engagement responsable ». Cette approche de la conscientisation, qui a été appliquée dans le cadre d’un enseignement d’éducation à la citoyenneté démocratique dispensé dans une université canadienne, est intéressante dans la mesure où elle met en évidence quatre dimensions de l’accompagnement à la prise de conscience. La première dimension est intrapersonnelle. Le but est d’aider la personne à se construire à partir de ses valeurs, de son processus de réflexion et de ses habiletés. L’apprenant est encouragé à apprendre sur lui-même, ce qu’il est, ce qu’il aime, etc. La deuxième dimension est interpersonnelle. L’apprenant est invité à interagir avec les autres, à accepter les différences de points de vue, à pratiquer l’écoute active. La troisième dimension est sociale. Elle englobe la culture et les valeurs véhiculées par la société. La dernière dimension est environnementale et concerne le rapport au travail et au monde. En ce qui concerne les deux dernières dimensions, l’apprenant est incité à réagir et à s’engager. Pour Ferrer et Allard (2002), la pédagogie de la conscientisation requiert la mise en oeuvre de démarches visant le développement de la pensée critique « c’est-à-dire la capacité de penser par soi-même de façon autonome, de se distancier du savoir immédiat ».

Le deuxième dispositif pédagogique a également été conçu sur la base des travaux de Freire et s’appuie sur les thèses socioconstructivistes de Dewey et Vygotski. Dans une étude consacrée à la formation de la pensée critique chez les adultes et les jeunes, Drolet (2012) montre comment les activités pédagogiques conscientisantes peuvent contribuer au développement de la réflexion et de la distance critique en rappelant notamment que plus l’apprenant réfléchit sur ses processus de pensée et d’action, plus il devient conscient de sa façon d’apprendre. L’auteur insiste également sur le rôle essentiel des autres et des interactions sociales dans le processus de conscientisation. Comme dans le précédent dispositif, la prise de conscience est considérée ici au service d’une logique émancipatrice et ne tient pas compte de la logique marchande de la formation supposée préparer les individus aux exigences du marché de l’emploi.

Le troisième dispositif pédagogique concerne plus directement la question de l’accompagnement de la prise de conscience des compétences soulevée dans ce texte. Il a été co-conçu par Faingold (2015) dans le cadre d’une formation universitaire préparant aux métiers de la relation dans différents secteurs (ex. santé, enseignement, travail social, etc.). Cette auteure montre comment à partir d’une mise en situation expérientielle fondée sur des démarches d’explicitation et de verbalisation (orales et écrites), il est possible de favoriser la posture réflexive chez les étudiants et de les aider à prendre conscience de leurs « compétences incorporées ».

Ces trois exemples de pratiques pédagogiques indiquent que les démarches d’accompagnement à la prise de conscience s’inscrivent dans une approche socioconstructiviste privilégiant la réflexivité, l’autonomie et les interactions avec autrui. Ces considérations ont inspiré le cadre d’analyse présenté dans la partie méthodologique.

La valorisation des compétences des jeunes sans qualification représente un enjeu essentiel dans une « société des diplômés » qui tend à stigmatiser et fragiliser les sans diplômes (Millet & Moreau, 2011). Elle est d’autant plus importante que les trajectoires professionnelles ne sont pas linéaires en raison des allers et retours entre la formation, l’emploi et le chômage. Il ne suffit pas de savoir-faire ou de savoir-être, encore faut-il savoir reconnaître ses ressources propres pour les mettre en valeur et assurer son employabilité. Dans quelle mesure l’aide à la mise au jour des compétences et des savoirs tacites est-elle organisée au sein des dispositifs d’accompagnement à des fins d’insertion professionnelle ? L’accompagnement à la prise de conscience des compétences fait-il partie de la fonction de formateur ? L’hypothèse qui guide ce travail est que les formateurs, qui s’inscrivent dans une logique de professionnalisation, par opposition à celle de scolarisation, accompagnent la prise de conscience des compétences des jeunes non diplômés en favorisant leur réflexivité, leur autonomie et leurs interactions sociales.

Terrain et méthodologie de recherche

Présentation du dispositif d’insertion professionnelle

Le terrain d’enquête concerne une association qui a vocation à accueillir des jeunes, âgés de 16 à 25 ans, sortants du système éducatif français sans qualification, pour les intégrer dans un parcours de formation de six mois à l’issue duquel ils pourront construire un projet professionnel. Le projet pédagogique de cette structure repose sur la curiosité, l’ouverture et la citoyenneté. Les formations proposées sont à visée professionnalisante et s’inscrivent dans une approche par compétences. Elles sont organisées sur le mode de l’alternance dans une logique d’intégration sur le marché de l’emploi. Les jeunes alternent des temps de formation au sein de l’association et des stages en entreprise.

Les formations visent la consolidation des savoirs de base déclinés sous la forme de 4 compétences clés (français, mathématiques, informatique, apprendre à apprendre et travailler en groupe) tandis que les stages offrent des mises en situation de travail en vue de favoriser 1) le développement des compétences dites « socioprofessionnelles » ou « transversales » telles que : « adopter une posture professionnelle », « être ponctuel », « travailler en équipe », etc., et 2) l’acquisition de compétences en lien avec le projet professionnel. Des temps réflexifs sont prévus durant les périodes de formation pour faire le point sur les apprentissages réalisés à travers les différents stages par le biais de débriefings, d’échanges et de retours d’expériences. Les parcours pédagogiques sont individualisés et personnalisés. Toutes les formatrices, soit six au total, qui exercent au sein de cette association, ont accepté de prendre part à cette étude. Leur mission comprend deux volets : le recrutement et l’accompagnement collectif et individualisé des stagiaires, d’une part, et l’animation d’un module de formation, d’autre part.

Recueil et analyse des données

Des entretiens semi-directifs ont été organisés avec l’ensemble des formatrices sur leur lieu de travail, au sein du centre de formation. La durée moyenne des entretiens est de 80 minutes (entre 60 et 110 minutes). Le guide d’entretien a été élaboré en s’appuyant sur les travaux de Paul (2012) synthétisés dans la section précédente. Il regroupe 19 questions classées suivant les quatre dimensions de l’accompagnement mis en évidence plus haut : fonction, posture, démarche et relation[4]. Le but de ces entretiens était de mettre en évidence la posture pédagogique, « transmissive » (appelée ici « scolarisante ») ou « professionnalisante » des formatrices, et de vérifier dans quelle mesure leur fonction d’accompagnement à l’insertion professionnelle implique une aide à la prise de conscience des compétences par les jeunes stagiaires. Les entretiens ont tous été retranscrits[5] et ont fait l’objet d’une analyse de contenu thématique. L’analyse a été guidée par un plan de codification (cf. tableau 1) en référence au cadre théorique et regroupant deux niveaux de catégorisation : « accompagnement » et « prise de conscience », correspondant aux objectifs de la recherche. Il s’agissait de repérer, dans le corpus des données, les unités de sens (mots, expressions, phrases) relatives à ces deux catégories thématiques. Chacune de ces catégories a fait l’objet d’un découpage en sous-catégorie définie de manière précise à l’aide de descripteurs. Une fois repérées, les unités de sens ont été classées dans les différentes catégories puis un comptage des fréquences de leur apparition a été effectué pour chaque sous-catégorie (cf. tableau 2) en distinguant les énonciateurs. Le but était d’établir une corrélation entre la logique d’accompagnement des formatrices et leur fonction d’aide à la prise de conscience des compétences par les stagiaires. Dans un souci de rigueur, l’analyse des données a été soumise à un processus d’intracodage[6] (Miles & Huberman, 2003) qui a permis d’apporter quelques ajustements par rapport au codage initial.

Tableau 1

Plan de codification

Résultats

L’accompagnement à l’insertion professionnelle entre deux logiques en tension

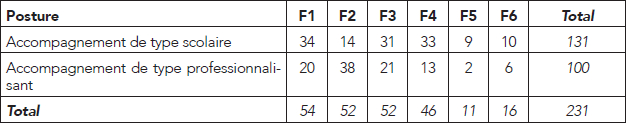

Les six formatrices évoquent à la fois un accompagnement de type « scolaire » et de type « professionnalisant ». Cependant, le nombre d’énoncés relatifs à la logique scolaire, soit 131 locutions (cf. tableau 2), est légèrement supérieur.

Les déclarations des formatrices se rapportent souvent au vocabulaire de la « transmission des savoirs » voire à la notion de « savoirs de base » qui, d’après Leclerc (2007), aurait émergé dans le champ de l’insertion à partir du milieu des années 90. Par exemple, « Quelle que soit la façon dont on le montre à l’école, ils ne peuvent pas le faire différemment. Du coup ce sera forcément toujours scolaire… il regarde le cours et puis ils font des exercices » (F1) ; « Comme tu as pu le voir… ils font des exercices en cours » (F3) ; « Je suis exclusivement sur l’animation de cours de savoirs de base… en tant que formatrice, je reste très technique (…) Mon objectif, c’est d’animer mon module et leur apporter le plus possible » (F4).

Tableau 2

Occurrences d’énoncés révélateurs des postures des formatrices

Les discours font parfois directement référence à l’espace scolaire voire l’« Éducation nationale » :

« C’est les savoirs qui sont, d’après l’Éducation nationale, considérés comme les bases » (F1) ; « On essaie de faire une remise à niveau en savoirs de base, pour un petit peu rattraper ce que le jeune n’a pas pu acquérir pendant qu’il était au collège ou au lycée, ou dans son parcours à l’Éducation nationale » (F2) ; « On a de la remise à niveau et des matières générales un peu comme au collège » (F6).

Au total, 100 énoncés ont été calculés pour la deuxième logique de professionnalisation dont un quart se retrouve dans les propos tenus par une seule formatrice :

« Moi, je suis là à ses côtés pour l’accompagner dans son projet… ce que je cherche dans un premier temps à développer, c’est vraiment les compétences socio-pro, c’est s’intégrer à une équipe, c’est s’ouvrir aux autres (…) qu’il trouve sa voie, qu’il trouve le métier vers lequel, enfin pour lequel il a envie de se lever tous les matins, d’aller bosser. [À propos de sa fonction] je pense que c’est vraiment aider le jeune à trouver ce vers quoi il pourrait aller en tant que jeune adulte pour démarrer dans la vie adulte, pour démarrer dans la vie active, pour pouvoir trouver une formation ou trouver un emploi, qui lui permette de gagner en indépendance » (F2).

L’objectif de professionnalisation, qui, comme le rappelle Wittorski (2009), s’inscrit au coeur des dispositifs par alternance, se retrouve également dans d’autres témoignages comme celui-ci :

« Ils sont stagiaires de la formation professionnelle et on les prépare pour intégrer le monde professionnel. Donc la base ce sera quand même ces compétences socio-professionnelles et on peut les travailler ici aussi en centre de formation ou quand on fait des sorties ou quand on fait des projets. Voilà, donc je pense que c’est plutôt notre rôle de les préparer... » (F6).

Toutefois, des tensions entre les deux logiques ressortent clairement chez les formatrices qui privilégient un accompagnement scolaire :

« Quand c’était [l’accompagnement] collectif, on pouvait plus développer les compétences, les projets de chacun (…) Je peux pas encore me diviser. Ça existe pas encore… T’as moins de temps en fait à accorder à chacun parce que chacun est sur un contenu différent » (F1) ; « Le truc, c’est que j’aimerais mettre beaucoup plus l’accent sur ma fonction de formatrice-référente que celle de formatrice. À l’heure d’aujourd’hui, malheureusement, les conditions de travail font que c’est le contraire (…) Si je voulais faire mon boulot de référente [c’est-à-dire] suivi, accompagnement socio-professionnel, correctement, à fond, il faudrait que je fasse plus que ça » (F3) ; « Il y’a une différence entre ce que je peux leur accorder comme temps et le temps que nous avons vraiment après avoir fait toutes nos tâches » (F4) ; « On essaie de le travailler [projet professionnel] en individuel après c’est vrai qu’on n’a pas toujours le temps de le retravailler (…) J’aimerais pouvoir le retravailler plus souvent en individuel avec eux » (F6).

En plus des contraintes temporelles pour assurer l’accompagnement à la professionnalisation, les formatrices mentionnent des difficultés matérielles et organisationnelles liées au nombre de jeunes ou encore à la configuration de l’espace dans lequel elles interagissent avec les jeunes accompagnés :

« … Ça devient de plus en plus difficile pour nous de faire notre travail correctement, parce qu’on est débordés dans le sens où on a beaucoup de jeunes… On a beaucoup trop de jeunes à suivre… On n’a pas le temps de les voir en individuel. Donc plus on en a, moins on a le temps de les voir, et plus on en a, plus on a des bilans de stage à faire, plus on a de saisies informatiques… Du coup, c’est informel. Et on va dire que c’est une à deux minutes comme ça dans les couloirs… la plupart des entretiens c’est des échanges dans les couloirs » (F2) ; « … c’est pas l’idéal dans le bureau parce qu’on est trois dans le bureau. Donc déjà y’a ça, on n’est pas juste tous les deux, donc il y a d’autres oreilles qui peuvent entendre ce que dit le jeune. Mais moi ça m’est déjà arrivé quand je sentais qu’il y avait un sujet sensible à aborder, de sortir du bureau, d’aller dans une salle de cours où je vais me mettre plutôt à côté du jeune. Là ça change tout, on a complètement un autre discours, on obtient un autre discours, on obtient d’autres informations » (F2).

Dans l’ensemble, les formatrices ont mis en évidence des contraintes spatio-temporelles et organisationnelles pour assurer leur fonction d’accompagnement. Bien que la professionnalisation des jeunes apparaisse comme un objectif pour toutes, la quasi-totalité d’entre elles (cinq sur six) a fait le choix de privilégier un accompagnement de type scolaire. Une des raisons pourrait être le « problème » de « l’entrée sortie permanente » des jeunes[7] qui modifie la composition des groupes à chaque nouvelle session de formation évoquée par l’une des formatrices « Donc ça fait des jeunes qui m’auront vu une fois, des jeunes qui m’auront vu deux fois, des jeunes qui m’auront vu trois fois » (F5). L’individualisation des parcours semble également constituer une autre source de tension. De tels résultats font écho aux travaux de Paul (2009) qui présente l’accompagnement comme un véritable « champ de tensions ».

Réflexivité, autonomie et interaction sociales : les trois dimensions de l’aide à la prise de conscience des compétences

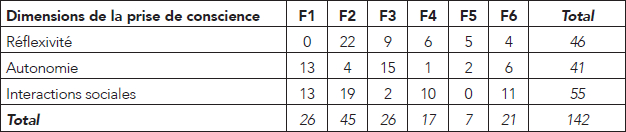

Après avoir mis en évidence les logiques d’accompagnement auxquelles se réfèrent les six formatrices, les énoncés révélateurs des trois dimensions de l’aide à la prise de conscience des compétences ont été comptabilisés pour chacune des interviewées indépendamment de leur posture (cf. tableau 3).

Tableau 3

Fréquence des énoncés relatifs aux trois dimensions de la prise de conscience des compétences

À l’exception de deux formatrices (F1 et F5), toutes cherchent à développer les trois dimensions de la prise de conscience des compétences (interactions sociales, réflexivité, autonomie) mises en exergue dans la première partie de ce texte. Les énoncés concernant les interactions sociales sont les plus nombreux soit 55 alors que ceux qui concernent la réflexivité et l’autonomie s’élèvent respectivement à 46 et 41. Cinq des six formatrices organisent des activités pédagogiques favorisant le développement des interactions sociales au nom de valeurs humanistes telles que la solidarité ou encore la citoyenneté :

« Et quand ils trouvent pas (…) ça fait travailler la solidarité, le travail en équipe quoi (…) le point positif c’est se mélanger, de pouvoir rencontrer des personnes différentes à chaque fois » (F1) ; « Au-delà de la construction du projet pro c’est aussi construire le jeune adulte, le citoyen, tout ça quoi. C’est vivre avec les autres, écouter les autres, comment dire… c’est vivre avec les autres aussi. C’est pas seulement le projet pro à tout prix. C’est déjà devenir un être humain qui est capable d’écouter, de donner son opinion, de faire les bons choix (…) Le travail de groupe c’est quelque chose que j’aime bien faire parce que ça permet aux fortes têtes et aux individualistes de devoir faire avec les autres et puis de devoir d’adapter aux personnalités de chacun » (F2).

Le développement de la réflexivité constitue également une modalité de l’accompagnement proposé aux jeunes stagiaires, ici encore, par cinq des six formatrices. Les témoignages font ressortir que la réflexivité individuelle s’inscrit dans un processus de co-élaboration et qu’elle relève d’une dynamique souvent collective :

« Quand je reçois un jeune en entretien, on revoit ce qui est dit la fois d’avant et on voit où on en est. Est-ce que l’objectif [en termes de compétences] a été atteint ? Pourquoi ? Et qu’est-ce que le jeune a fait pour atteindre cet objectif ? Pour qu’il puisse prendre conscience de l’effort que ça lui a demandé ou pas et qu’il puisse réfléchir à ce pourquoi il a réussi à l’atteindre cet objectif ou n’a pas réussi à l’atteindre. Des fois, je le garde avec moi [le jeune stagiaire] et puis on retravaille dessus [compétence], ou on en parle simplement (…) on en parle pour essayer de lever les blocages ou voir ce qui a fait que ça n’a pas fonctionné… » (F2) ; « Je demande au jeune de nous présenter au tuteur et à moi les tâches qu’il a pu faire ou observer, ce qu’il a ressorti de son stage, ce qu’il a appris (…) Alors moi oui je les amène à réfléchir, à redévelopper, à re-réagir on va dire sur tout ce qu’ils ont fait. Souvent effectivement ils se rendent compte par la suite que finalement ça fait appel à pas mal de choses de faire cette tâche » (F3) ; « Et donc on fait un retour collectif [sur les compétences socio-professionnelles]… ça permet à chacun de participer, de donner son point de vue et puis de montrer qu’ils ont réussi à argumenter » (F6).

Deux des formatrices présentent en outre le souci d’aider les stagiaires à faire des liens entre les apprentissages réalisés « dans » et « hors » la formation :

« Ils s’en rendent compte quand ils sont en entreprise, quand on leur dit de faire quelque chose, ah oui c’est vrai on l’avait vu en cours, on avait abordé un point comme ça. Ils le partagent quand ils reviennent, tu sais, quand ils reviennent de stages, il y a une séance de débriefing [en groupe]. Donc là c’est un moment privilégié pour partager ce qu’ils ont appris en cours et ce qu’ils ont appris aussi en entreprise » (F4) ; « … il va me dire : ah madame j’ai vu un reportage à la télé où ils ont parlé de ça, j’ai pensé à vous parce qu’on en a parlé en cours. Et je me dis : ah bah ouais il fait le lien » (F2).

Une seule formatrice détaille l’activité réflexive en indiquant qu’elle repose sur un travail de distanciation visant l’explicitation d’une situation professionnelle centrée sur la verbalisation des compétences :

« À côté de ça, je prends aussi la grille des compétences socio-professionnelles, je leur demande d’en choisir certaines et de travailler sur une situation concrète de travail où ils peuvent attester qu’ils ont développé cette compétence-là (…). Ensuite je leur dis, OK vous allez travailler maintenant sur cette compétence et vous allez me trouver une situation concrète de travail, vous allez me l’écrire, me la décrire en décrivant l’environnement, les personnes qui étaient avec vous à ce moment-là, qui a eu quel rôle… » (F6).

En ce qui concerne la troisième dimension de la prise de conscience des compétences, les formatrices déclarent, dans l’ensemble, qu’elles tentent de favoriser l’autonomie des stagiaires :

« La compétence majeure que je veux développer c’est la débrouillardise… qu’ils aient la capacité de réussir à faire par eux-mêmes » (F1) ; « C’est là où il apprend à être autonome, à devoir se débrouiller par lui-même » (F2) ; « J’attends aussi qu’ils soient acteurs dans le sens où ils me disent ce dont ils ont besoin » (F4) ; « Tu les accompagnes, et puis tu leur fais prendre en considération le chemin et puis tu retournes avec eux, mais tu le suis, enfin… pour le rendre de plus en plus autonome, en lui ayant montré et en lui passant la main… » (F6).

Les retours des formatrices indiquent que l’accompagnement de la prise de conscience des compétences ne relève pas d’une démarche formalisée telle qu’elle pourrait être observée dans un dispositif d’analyse de pratique conçu pour favoriser « les processus de décentration » (Faingold, 2014). Il ressort en effet que les trois dimensions – interactions sociales, réflexivité et autonomie – ne sont pas forcément articulées. Chacune des formatrices affiche la volonté de préparer les stagiaires aux attentes présumées des futurs employeurs et tente de déclencher chez les apprenants un processus de valorisation de soi dans le cadre d’un travail avant tout collectif. Cependant, il convient de remarquer que les propos recueillis vont dans le sens de la littérature sur les pratiques d’accompagnement. Les buts visés par les formatrices tels que l’autonomisation, l’analyse de l’expérience et des apprentissages ou encore le développement des échanges et l’instauration du dialogue ont déjà été mis en évidence dans plusieurs études (Crognié, 2010 ; Charlier & Biémar, 2012 ; Clénet, 2013 ; Landès & Lefeuvre, 2014) se rapportant à des contextes différents (ex. validation des acquis de l’expérience, conduite de changement, autoformation, décrochage scolaire, etc.).

L’aide à la prise de conscience des compétences : une question de posture ?

Un des objectifs de cette recherche était de vérifier s’il existe une concordance entre la logique de l’accompagnement à l’insertion professionnelle et la démarche d’aide à la prise de conscience des compétences. Une série de tests de corrélation non paramétriques, celui du taux τ de Kendall, qui effectue une corrélation de rang particulièrement adaptée au petit échantillon de formatrices interviewées ici (soit six personnes), a donc été réalisée. Il s’agissait de comparer les nombres d’énoncés révélateurs d’une posture de type « scolaire » versus de type « professionnalisant » des formatrices aux énoncés des différentes dimensions de la prise de conscience mises en oeuvre ou non. Les résultats de l’analyse ont montré qu’il existe une corrélation positive et significative entre le nombre d’énoncés révélateurs d’un accompagnement professionnalisant et le nombre d’énoncés favorisant la prise de conscience (cf. fig. 1, τ = 0,828 ; p < .05). Cette corrélation positive résulte de l’effet cumulatif de chaque dimension de la prise de conscience, à savoir le développement de la réflexivité, de l’autonomie et des interactions sociales, dont aucune n’est corrélée significativement, lorsqu’elles sont prises isolément (respectivement (tréflexivité = 0,467 ; ns ; autonomie = 0,333 ; ns ; inter social = 0,467 ; ns).

Figure 1

Courbe de régression des énoncés concourant à la prise de conscience en fonction des énoncés professionnalisants

Ces résultats sont d’autant plus intéressants qu’aucune corrélation n’est significative entre le nombre d’énoncés révélateurs d’une posture de type « scolaire » et le nombre d’énoncés favorisant la prise de conscience (τ = 0,276 ; ns) ou chacune de ses dimensions (tréflexivité = -0,200 ; ns ; autonomie = 0,200 ; ns ; tintersociales = 0,333 ; ns).

Conclusion

La prise de conscience de ses acquis et de ses ressources ne va pas de soi (Poulin, 2016). En même temps, comme le rappelle Vermersch (2011), l’individu n’a pas besoin de savoir ce qu’il sait pour réussir son action. Il n’est donc pas surprenant que les individus aient besoin de l’aide d’un tiers pour expliciter leurs compétences et plus particulièrement lorsqu’il est question de les valoriser sur le marché du travail. Les formatrices, qui ont accepté de prendre part à cette étude, ont confirmé qu’elles soutenaient le processus de prise de conscience des compétences de leurs stagiaires, et ce, quelle que soit leur posture d’accompagnement. Il apparaît néanmoins, au regard des analyses effectuées, qu’il existe une corrélation positive entre la logique « professionnalisante » de l’accompagnement et la démarche d’aide à la prise de conscience des compétences. Pour aider les jeunes à prendre conscience de leurs compétences-clés ou encore de leurs savoir-faire implicites développés sur le terrain professionnel, les formatrices-accompagnatrices proposent un travail de réflexion, souvent en groupe, qui requiert de l’autonomie. Les résultats obtenus doivent cependant être pris avec précaution, car ce travail présente des limites à la fois épistémologiques et méthodologiques.

D’une part, le postulat de départ selon lequel l’aide à la prise de conscience repose sur des démarches réflexives favorisant l’autonomie et les interactions avec autrui ne s’ancre pas dans un modèle théorique, mais dans des pratiques pédagogiques de conscientisation rapportées par la littérature scientifique.

Certes, il existe une théorie de la conscience développée par Vygotski, habituellement convoquée dans les travaux d’analyse de l’activité (ex. clinique de l’activité, cours d’action, etc.), qui stipule que les interactions sociales au même titre que l’expérience offrent des ressources mobilisables « dans » et « pour » l’action (Mouchet, 2016). Toutefois, il ne s’agissait pas de comprendre ou de décrire l’activité professionnelle des formatrices, mais plutôt d’analyser les effets de leur accompagnement envisagé comme une pratique éducative permettant la prise de conscience de ses propres ressources. D’autre part, il était prévu, au démarrage de cette étude, de croiser les regards des formatrices avec ceux des stagiaires. Des questionnaires avaient été conçus pour mesurer l’évolution du sentiment d’autonomie et une passation devait être organisée à l’issue du premier mois de formation, puis du quatrième et enfin du dernier, soit du sixième mois. Mais l’instabilité des groupes, caractérisée par une diminution progressive du nombre de stagiaires au fur et à mesure de l’avancement de la formation, n’a pas permis d’organiser la passation des questionnaires. En cherchant à identifier les effets des postures des formatrices sur la prise de conscience par les jeunes de leurs compétences, cette étude entend contribuer à une meilleure connaissance des pratiques d’accompagnement actuelles. Pour autant, elle n’aboutit pas à l’élaboration d’un modèle de l’accompagnement compte tenu du caractère situé et spécifique de l’objet étudié.

Pour terminer, un résultat inattendu de cette recherche mérite d’être souligné. Alors que la plupart des travaux mettent en avant le caractère « outillé » de l’activité des accompagnateurs, qui ont généralement tendance à recourir à des démarches réflexives (Maubant, 2007 ; Gonnin-Bolo, 2009 ; Charlier & Biémar, 2012 ; Faingold, 2015), les formatrices, rencontrées ici, ne font jamais référence, lorsqu’elles explicitent leurs manières de faire auprès de « leurs jeunes », à des modèles d’accompagnement[8], à des outils de réflexivité (ex. entretien d’explicitation) ou encore à un dispositif de formation qui aurait pu être construit collectivement au sein même de leur équipe par exemple. Or, cette situation fait écho aux observations de Guillemot (2017, p. 41) qui signale qu’un « formateur non formé à l’accompagnement ne dispose pas des modèles théoriques ni des concepts pour travailler sur sa pratique ». Les formatrices ont paru très isolées les unes des autres alors que toutes ont évoqué des conditions de travail difficiles et surtout ont manifesté une tension entre le souci de répondre à la commande officielle (transmettre les savoirs de base tout en préparant aux exigences du marché de l’emploi) et celui d’installer une relation éducative permettant d’aider les stagiaires à s’autonomiser et se responsabiliser. À vrai dire, tout laisse penser que les formatrices ne sont pas formées à leur fonction d’accompagnatrice qu’elles revendiquent pourtant. Par conséquent, faut-il considérer avec Roquet (2009) que l’absence de professionnalisation fragilise les pratiques d’accompagnement ? Dans quelle mesure le champ d’activité (ex. travail social, formation professionnelle, enseignement supérieur, etc.) contribue-t-il à la spécificité de l’accompagnement ? Est-ce que la vulnérabilité des publics accompagnés détermine les modalités d’accompagnement au-delà des tensions inhérentes à la fonction (contrôle vs émancipation ; ingérence vs autonomie, transmission des connaissances vs développement des compétences, etc.) ? Autant de pistes et de questionnements que ce travail invite à explorer.

Parties annexes

Notes

-

[1]

« Le taux de chômage des jeunes s’établit à 23 % en 2012 contre 10,6 % pour celui des adultes au sein de l’UE-28 (…) La France (23,9 %) se situe à un niveau proche de la moyenne européenne » (Gofette & Vero, 2015).

-

[2]

Un livre blanc a été publié par le service de stratégie de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle à l’attention des établissements d’enseignement supérieur français pour accompagner la mise en oeuvre des dispositifs e-Portfolio. Cf. http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid71394/livre-blanc-la-demarche-eportfolio-dans-l-enseignement-superieur-francais.html [Dernière consultation : 11/10/2019]

-

[3]

Cf. https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=1036&catId=1036&newId=1731 [Dernière consultation : 11/10/19]

-

[4]

Les questions ont été formulées de manière à recueillir les points de vue des formatrices et ont été classées selon quatre thèmes : 1. Fonction : rôle(s) et finalités de l’accompagnement ; 2. Posture : conception de l’accompagnement et perception des attentes de l’accompagné ; 3. Démarche : logiques d’accompagnement (méthodes, outils) mises en oeuvre et conditions d’exercice ; 4. Relation : liens et modalités d’échange avec l’accompagné.

-

[5]

Une codification de type Fn a été attribuée afin de respecter l’anonymat des formatrices.

-

[6]

La formule de calcul est la suivante : somme des accords du codeur divisé par le total de ses accords additionnés à ses désaccords. Le niveau de fiabilité était d’environ 80% et respectait ainsi le seuil minimal fixé par Miles et Hubermann (2003).

-

[7]

Un certain nombre de stagiaires abandonnent ou intègrent une formation professionnelle qualifiante voire un emploi au cours de leur parcours au sein de l’association. Ce nombre n’a pas été communiqué.

-

[8]

Voir sur ce point, par exemple, Gremion (2017) qui met en évidence les modèles d’accompagnement auxquels se réfèrent des formateurs de terrain intervenant dans un dispositif de formation en alternance d’enseignants.

Bibliographie

- Alhadeff-Jones, M. (2007). Paradoxes de l’accompagnement et (r) éveil d’une pensée critique. Dans J.-P. Boutinet, N. Denoyel, G. Pineau et J.-Y. Robin (dir.), Penser l’accompagnement adulte (pp. 227-242). Paris : Presses universitaires de France.

- Alheit, P., & Dausien, B. (2005). Processus de formation et apprentissage tout au long de la vie. L’orientation scolaire et professionnelle, 34 (1), 57-63.

- Amat, F. (1985). Les mesures en faveur de la formation et de l’emploi des jeunes de 1977 à 1985. Formation emploi, 9, 75-92.

- Annoot, E. (2014). De l’accompagnement à la pédagogie universitaire : quels enjeux pour la formation des enseignants-chercheurs ? Recherche & Formation, 77 (3), 17-28

- Barbier, J.-M. (2009). Les dispositifs de formation. Dans J.-M. Barbier, E. Bourgeois, G. Chapelle, & J.-C. Ruano-Barbelan (dir.), Encyclopédie de la formation (pp. 221-249). Paris : Presses universitaires de France.

- Beckers, J. (2007). Compétences et identité professionnelles. L’enseignement et autres métiers de l’interaction humaine. Bruxelles : De Boeck.

- Boisson-Cohen, M., Garner, H., & Zamora, P. (2017). L’insertion professionnelle des jeunes. Paris : France Stratégie. Repéré à https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-rapport-insertion-professionnelle-jeunes-24012016-web_0.pdf

- Boutinet, J.-P. (2002). Questionnement anthropologique autour de l’accompagnement. Éducation permanente, 4 (153), 241-250.

- Boutinet, J.-P., Bourdoncle, R. & Gonnin-Bolo, A. (2009). Entretien. Recherche et formation, 62, 109-124.

- Boutinet, J.-P., Denoyel, N., Pineau, G., & Robin, J.-Y. (2007). Penser l’accompagnement adulte. Paris : Presses universitaires de France.

- Charlier, E. & Biémar, S. (2012). Accompagner. Un agir professionnel. Bruxelles : De Boeck.

- Ciavaldini-Cartaut, S., Duforest-Rey, D., & Wybo, M. (2017). Compromis sociaux d’usage dans l’accompagnement de l’apprentissage du prendre soin comme travail : le cas du portfolio et de l’approche par compétences en formation en soins infirmiers. Phronesis, 6 (3), 24-35.

- Clénet, C. (2013). L’accompagnement de l’autoformation dans des dispositifs de formation. Pratiques relationnelles et effets formatifs. Les Sciences de l’éducation - pour l’Ère nouvelle, 46 (2), 61-84.

- Cosnefroy, L. & Annoot, E. (2014). Pourquoi s’intéresser à la posture d’accompagnement dans l’enseignement supérieur aujourd’hui ? Recherche et Formation, 3 (77), 9-15.

- Couppié, T., Dupray, A., Épiphane, D., & Mora, V. (2018). 20 ans d’insertion professionnelle des jeunes : entre permanences et évolutions. Marseille : Céreq. Repéré à www.cereq.fr/publications/Cereq-Essentiels/20-ans-d-insertion-professionnelle-des-jeunes-entre-permanences-et-evolutions

- Cour des comptes. (2016). L’accès des jeunes à l’emploi : construire des parcours, adapter les aides. Repéré à https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/164000630.pdf

- Crognier, P. (2010). Accompagner les candidats à la VAE. Le mythe de la juste distance. Savoirs, 22 (1), 132-152.

- Dares. (2014). L’activité des missions locales en 2012 et 2013. Dares Analyses, 48, 1-8. Repéré à https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2014-048.pdf

- Drolet, A. (2012, avril). La formation de la pensée critique chez les élèves fréquentant un centre de formation générale aux adultes et les activités pédagogiques conscientisantes. Communication présentée au 6e congrès de l’Association québécoise des intervenantes et intervenants en formation des adultes, Trois-Rivières, Québec. Repéré à https://constellation.uqac.ca/2222/

- Faingold, N. (2014). Un dispositif d’analyse de pratiques centré sur la question que se pose le narrateur. Revue de l’analyse de pratiques professionnelles, 3, 3-12. Repéré à http://www.analysedepratique.org/?p=1221

- Faingold, N. (2015). Un dispositif universitaire centré sur un travail réflexif d’exploration du vécu subjectif : formation et transformation de soi. Recherche et formation, 80 (3), 47-62.

- Ferrer, C., & Allard, R. (2002). La pédagogie de la conscientisation et de l’engagement : pour une éducation à la citoyenneté démocratique dans une perspective planétaire. Éducation et Francophonie, 30 (2). Repéré à https://www.acelf.ca/c/revue/revuehtml/30-2/04-ferrer-2.html

- Freire, P. (1974). Pédagogie des opprimés. Paris : Éditions Maspero.

- Gaubert, E., Henrard, V., Robert, A., & Rouaud, P. (2017). Enquête 2016 auprès de la Génération 2013 - Pas d’amélioration de l’insertion professionnelle pour les non-diplômés. Céreq Bref, 356. Repéré à http://www.cereq.fr/publications/Cereq-Bref/Enquete-2016-aupres-de-la-Generation-2013-Pas-d-amelioration-de-l-insertion-professionnelle-pour-les-non-diplomes

- Gaviria, S., & Mélo, D. (2018). Rapports au travail ici et ailleurs : articulations et tensions. Agora Débats/Jeunesse, 2 (79), 53-66.

- Goffette, C., & Vero, J. (2015). Chômage et qualité de l’emploi des jeunes : un tour de l’Europe en crise. Céreq Bref, 332. Repéré à http://pmb.cereq.fr/doc_num.php?explnum_id=2261

- Gonnin-Bolo, A. (2009). Éditorial : L’accompagnement dans la formation. Recherche et formation, 62, 5-11.

- Gremion, C. (2017). Place de l’accompagnement et du contrôle dans les dispositifs de formation en alternance. Phronesis, 6 (4), 99-113.

- Guillemot, V. (2017). Des textes officiels à la pratique singulière, quelle posture pour un formateur en situation d’accompagner ? Étude de cas. Phronesis, 6 (4), 33-43.

- Hébert, M., Beaudoin, J.-P., Thibaut, R., & Pitre, R. (2009). Conception, implantation et utilisation d’un portfolio professionnel étudiant dans un programme de formation en ergothérapie. Revue internationale de pédagogie de l’enseignement supérieur, 25 (1), 1-14.

- Houngbonon, G. (2011). Jeunes, une génération précaire. Rapport d’analyse de l’enquête jeunes. Repéré à https://www.secours-catholique.org/sites/scinternet/files/IMG/pdf/Rapport-analyse-de-enquete-jeunes.pdf

- Landès, L. & Lefeuvre, G. (2014). Les pratiques d’accompagnement individualisé des jeunes au sein des Missions de Lutte contre le Décrochage scolaire. Les Sciences de l’éducation - Pour l’Ère nouvelle, 47 (2), 95-126.

- Le Boterf, G. (2015). Construire les compétences individuelles et collectives. Paris : Éditions Eyrolles.

- Leclerq, V. (2007). La formation de base : publics, dispositifs pratiques. Savoirs, 2 (14), 8-55.

- Maubant, P. (2007). Sens et usages de l’analyse des pratiques d’enseignement : entre conseil et accompagnement réflexif des enseignants en formation. Les dossiers des sciences de l’éducation, 18, 39-48.

- Mazari, Z., Meyer, V., Rouaud, P., Ryk, F., & Winnicki, P. (2011). Le diplôme : un atout gagnant pour les jeunes face à la crise. Céreq Bref, 283. Repéré à http://ode.u-bourgogne.fr/images/stories/composante/Documents/CEREQ/cereq_diplome.pdf

- Miles, M., & Huberman, A. (2003). Analyse des données qualitatives (2e éd.). Bruxelles : De Boeck.

- Millet, M., & Moreau, G. (2011). La société des diplômes. Paris : La dispute.

- Ministère des Solidarités et de la Santé. (2018). Propositions du groupe de travail n°2 : Prévenir la vulnérabilité des jeunes et favoriser leur insertion. Repéré à http://www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_gt_2_finalise.pdf

- Mouchet, A. (2016). Comprendre l’activité en situation : articuler l’action et la verbalisation de l’action. Savoirs, 40 (1), 9-70.

- Observatoire des inégalités. (2018). Rapport sur la pauvreté en France. Repéré à https://www.inegalites.fr/IMG/pdf/web_rapport_sur_la_pauvrete_en_france_2018_observatoire_des_inegalites_et_compas.pdf

- Paul, M. (2004). L’accompagnement : une posture professionnelle spécifique. Paris : L’Harmattan.

- Paul, M. (2009). L’accompagnement dans le champ de la formation. Savoirs, 20 (2), 11-63.

- Paul, M. (2012). L’accompagnement comme posture professionnelle spécifique : l’exemple de l’éducation thérapeutique du patient. Recherche en soins infirmiers, 110 (3), 13-20.

- Perrenoud, P. (1997). Enseigner, agir dans l’urgence, décider dans l’incertitude. Paris : ESF.

- Pinot, B. (2011). Les APP : une aventure institutionnelle et humaine. Éducation permanente, 189, 149-163.

- Plumelle, B. (2006). Le portfolio ou portefeuille de compétences. Revue internationale d’éducation de Sèvres, 43, 10-12.

- Poulin, M. (2016). Accompagner un moment de transition professionnelle par un dispositif de formation action réflexive menée auprès de conseillers en orientation et en accompagnement professionnels. Phronesis, 4 (4), 27-45.

- Roquet, P. (2009). L’émergence de l’accompagnement : une nouvelle dimension de la formation. Recherche et formation, 62 (3), 13-24.

- Schön, D. (1994). Le praticien réflexif. À la recherche du savoir caché dans l’agir professionnel. Montréal : Éditions logiques.

- Vermersch, P. (2011). L’entretien d’explicitation. Paris : ESF.

- Verslype, L., Lecoq, J., Corten-Gualtieri, P., & Druart, E. (2017). Évaluation d’un dispositif de portfolio universitaire en archéologie et histoire de l’art. Revue internationale de pédagogie de l’enseignement supérieur, 33 (1).

- Wittorski, R. (2009). Accompagnement et professionnalisation. Esquisse, 52/53, 5-21.

Liste des figures

Figure 1

Courbe de régression des énoncés concourant à la prise de conscience en fonction des énoncés professionnalisants

Liste des tableaux

Tableau 1

Plan de codification

Tableau 2

Occurrences d’énoncés révélateurs des postures des formatrices

Tableau 3

Fréquence des énoncés relatifs aux trois dimensions de la prise de conscience des compétences

10.7202/1043984ar

10.7202/1043984ar