Résumés

Résumé

La collaboration entre les civils et les militaires constitue un élément inusité du régime répressif particulièrement violent, instauré au Chili, au lendemain du coup d’État du 11 septembre 1973. La division entre la droite et la gauche à propos de l’interprétation du passé continue d’ailleurs de marquer la césure entre l’électorat de la Concertation pour la démocratie et celui de l’opposition fidèle à l’ancien dictateur quinze ans après l’arrivée d’un gouvernement de transition au pouvoir. L’article retrace les antécédents historiques du recours à des politiques d’exception légitimant l’autoritarisme dans un épisode négligé des chercheurs, celui de l’interdiction politique du Parti communiste chilien pendant dix ans, sous l’empire de la « loi maudite » de 1948. Le recours à la violence pour empêcher la syndicalisation dans les campagnes et bloquer la réforme agraire au nom de l’anticommunisme aurait établi les bases de la collusion entre une élite en provenance de partis de droite, en particulier l’UDI formée par Jaime Guzman, et les forces armées, pour baliser la transition à la démocratie d’« enclaves autoritaires », contrairement à ce qu’annonçait la longue histoire démocratique de la République chilienne.

Abstract

The article analyzes the impact of the authoritarian regime of general Pinochet (1973-1990) on Chilean political culture. This regime pursued an economic transformation following neoliberal policies and used high coercion, leaving wounds that are manifested in opinions and attitudes. Chileans are divided because of different views of their past. But these divisions have deeper roots in society, because they stem from past political and social conflicts that have to do with the late modernization process and extension of citizenship to the lower classes, and with a long and strong anticommunist tradition on the right.

Corps de l’article

Traduit de l’espagnol par Micheline de Sève

Plusieurs éléments de la nouvelle démocratie au Chili, plus spécialement liés à la culture civique locale, ne s’expliquent qu’en référence aux antécédents historiques qui ont précédé le coup d’État du 11 septembre 1973 qui renversa le gouvernement de l’Unité populaire (UP) du président Salvador Allende (1970-1973, Parti socialiste) pour le remplacer par le régime autoritaire du général Augusto Pinochet (1973-1990)[2]. Même si quinze années ont passé depuis le rétablissement de la démocratie, le passé autoritaire exerce toujours un énorme impact sur les Chiliens, une situation qui diffère des autres transitions[3] où la nouvelle démocratie n’a pas été aussi affectée par un tel passé. Cette innovation chilienne tient à l’association du régime autoritaire avec une « guerre au communisme » qui s’est traduite par un niveau de violence inédit au Chili et dans les dictatures de l’Amérique du Sud, phénomène qui a laissé des blessures ouvertes dans la société. L’image des avions militaires bombardant le palais de la Moneda avec une précision chirurgicale en évoque le souvenir au Chili et dans le monde, rappelant la brutalité sans précédent de l’intervention des forces armées.

Nous considérons indispensable d’analyser les antécédents qui expliquent le recours à un tel degré de violence et, en particulier, le fait qu’elle ait été endossée par la collaboration de civils avec les militaires. Plusieurs d’entre eux ont été élus, depuis, députés ou maires sur les listes des partis de l’opposition aux gouvernements démocratiques des présidents appuyés par la Concertation pour la démocratie, la coalition de centre-gauche formée par le Parti de la Démocratie chrétienne (PDC), le Parti socialiste (PS), le Parti pour la démocratie (PPD) et le Parti radical social-démocrate (PRSD). Il importe aussi de considérer le type de transition adopté par le Chili, une stratégie de réforme et non de rupture[4], qui s’explique par les caractéristiques de l’autoritarisme et de ses appuis au sein des forces armées, des partis de droite et d’une grande partie de la population.

Nous entendons démontrer ci-après que la permanence des divisions entre les Chiliens remonte au conflit politique qui a fait rage dans les années 1960, aiguisé, entre autres, par l’attention tardive portée aux impératifs économiques et sociaux de la modernisation à la campagne, par l’extension tardive et soudaine de la citoyenneté politique aux secteurs populaires et par l’accentuation de la compétition entre les partis politiques dans le contexte de la guerre froide, qui les a fortement polarisés. Le processus de changement amorcé par le gouvernement démocrate-chrétien d’Eduardo Frei Montalva (1964-1970), spécialement la réforme agraire et la syndicalisation paysanne, a provoqué le rejet des secteurs de la droite qui s’étaient refusés dans le passé à moderniser l’agriculture. Ce rejet s’était déjà manifesté dans les années 1930, par des prises de position anticommunistes communes aux dirigeants de la droite et également mises de l’avant pour discréditer ceux qui osaient proposer des mesures de modernisation de la campagne.

La « guerre au communisme » n’est pas née au Chili avec l’application de la doctrine de la sécurité nationale diffusée par les États-Unis auprès des militaires de l’Amérique latine pendant les années 1960. Elle tire plutôt son origine des positions antérieures de secteurs de la droite pour qui le communisme représentait le principal danger qui menaçait le pays, déjà sensible dans diverses institutions. Ces secteurs affirmèrent leur influence avec la création du Parti national en 1966, après la déconfiture des partis traditionnels lors de l’élection présidentielle de 1964, où ils renoncèrent à une candidature commune avec les radicaux, et lors des élections parlementaires de 1965, où ils obtinrent à peine 13 % des voix. Adoptant une position critique à l’égard de la démocratie, ils soutenaient la nécessité d’établir un ordre politique fondé sur une démocratie restreinte, avec un président aux pouvoirs étendus et un congrès soumis à ses décisions, sans écarter l’appui des militaires à leur orientation[5]. Ils n’envisageaient pas une dictature, mais favorisaient un gouvernement fort avec des libertés politiques restreintes. Ces antécédents les ont amenés à s’identifier immédiatement avec la politique des militaires après le 11 septembre 1973.

Notre analyse s’appuie sur des fondements historiques, utiles pour comprendre le caractère des institutions actuelles[6]. La prédilection des élites pour une politique de coopération plutôt que de confrontation, qui caractérise la politique de la nouvelle démocratie, s’explique par leur souci d’éviter la confrontation et les exclusions qui ont dominé les relations entre dirigeants politiques dans le passé et contribué à précipiter le coup militaire de 1973. En outre, cette perspective historique explique pourquoi les Chiliens n’arrivent pas encore à surmonter les divisions provoquées par la dictature, parce que leurs racines plongent dans des développements politiques qui se sont produits plusieurs décennies avant la prise du pouvoir par les militaires.

Lumières et ombres du développement démocratique

L’effondrement de la démocratie aurait pu ne pas déboucher sur le type de régime autoritaire exclusif mené par le général Pinochet[7], d’autant plus que le long développement démocratique du pays annonçait une direction contraire. La formation de l’État national et le développement politique du Chili s’étaient caractérisés par l’établissement d’institutions politiques pour régler les conflits sociaux, par une avance précoce de la reconnaissance des droits civiques, exprimée dans le Code civil de 1855, et par la tolérance religieuse inscrite dans l’interprétation de la loi de 1865, suivie deux décennies plus tard par la loi du mariage, l’instauration d’un registre civil en 1884 et de cimetières laïcs en 1883, qui ouvrirent le chemin à la séparation de l’Église et de l’État en 1925[8]. Au xixe siècle, pendant que le « caudillisme » et les affrontements entre les secteurs oligarchiques et les militaires, ou entre le centre et les provinces, déchiraient les autres États d’Amérique latine, le Chili construisait un État qui contrôlait le territoire, subordonnait les militaires à l’autorité civile et établissait les institutions politiques d’un ordre de partis qui s’affrontaient régulièrement aux élections à la présidence et aux deux chambres du Congrès.

Les occasions où la régulation du conflit n’était pas pacifique furent exceptionnelles. Ce fut le cas avec l’affrontement entre le centre et la périphérie[9], qui conduisit à la guerre civile au début et à la fin des années 1850 et lors du conflit entre les élites dominantes qui mena à la guerre civile de 1891[10].

Le système de partis multiples resta longtemps le plus vaste de l’Amérique latine. Il comprenait, depuis, les communistes à gauche (qui obtinrent jusqu’à 16,2 % des votes aux élections parlementaires de mars 1973, devenant le troisième parti communiste en importance dans les démocraties occidentales, derrière le Parti italien et le Parti français), en passant par les socialistes du président Salvador Allende (1970-1973), jusqu’aux conservateurs de la droite, qui obtinrent 23,5 % des voix aux élections parlementaires de 1945, sans oublier les deux partis du centre – les radicaux et les démocrates-chrétiens – qui exercèrent une influence déterminante sur la politique nationale. Le Parti radical contrôla le gouvernement de 1938 à 1952 avec trois présidents de la République (Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos et Gabriel González Videla) élus par des coalitions de centre-gauche, tandis que les démocrates-chrétiens le contrôlèrent de 1964 à 1970 avec le président Frei Montalva et, de nouveau, de 1990 à 2000 avec les présidents Patricio Aylwin (1990-1995) et Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), fils du précédent[11].

L’évolution démocratique du Chili s’est attirée les éloges des spécialistes de science politique. Giovanni Sartori a soutenu que le Chili était le plus important pays (en Amérique latine) pour ce qui a trait à la tradition démocratique et à la consolidation structurelle du système de partis[12]. Samuel P. Huntington terminait son fameux ouvrage sur l’institutionnalisation du développement politique sur une citation du président Frei Montalva soulignant l’importance qu’il accordait à l’organisation du peuple pour soutenir l’ordre politique[13]. Le gouvernement du président Salvador Allende et de l’Unité populaire souleva l’admiration mondiale dans sa recherche d’une transition au socialisme par la voie légale. Son échec, aggravé par les troubles de la démocratie qui précipitèrent la déroute, servit d’exemple à Enrico Berlinger, secrétaire général du Parti communiste italien pour fonder sa thèse de l’« eurocommunisme », ce qui permit à son parti d’obtenir des gains électoraux considérables et d’améliorer sa position dans le système politique avant d’être imité par les partis communistes de France et d’Espagne[14].

Ce développement politique a suscité des interprétations quelque peu idéalisées de l’ordre démocratique au Chili, qui le placent au même rang que les démocraties européennes les plus solides. Arturo Valenzuela note que Bollen, dans l’un des efforts les plus compréhensifs pour établir un barème des pays sur une échelle de démocratie politique, plaçait le Chili de 1965 dans le 15 % supérieur, un indice plus élevé que celui des États-Unis, de la France, de l’Italie ou de l’Allemagne occidentale. En 1960, l’indice du Chili était plus élevé que celui de la Grande-Bretagne[15].

Après la chute de la démocratie en 1973 et le triomphe de l’autoritarisme, on ne peut plus maintenir une vision idéalisée du développement politique antérieur, nettement insuffisant, si on le mesure, par exemple, à l’aune des critères de Dahl sur le degré de participation[16]. Il ne s’agit pas de formuler une critique qui cède à la tentation du déterminisme rétrospectif et méconnaisse l’importance des succès de la démocratie. Nous n’entendons pas disqualifier la démocratie comme l’a fait dans le passé un secteur de la gauche qui la taxait de bourgeoise[17]. Ces critiques soulignaient les failles du processus électoral : la manipulation des votes, l’influence de l’argent, l’achat de votes et les inégalités sociales[18]. En réalité, ces critiques portant sur l’ensemble des institutions de la démocratie ne sont pas nouvelles et ne sont pas très utiles pour en saisir les faiblesses. Il convient plutôt de jeter un oeil critique sur certains éléments de la démocratie ou certaines étapes de son histoire, par exemple l’extension de la citoyenneté politique et la continuité des partis, sans pour autant en méconnaître les succès. L’extension de la citoyenneté aux secteurs populaires au Chili a été tardive, contrairement à la situation en Uruguay ou en Argentine. Elle ne s’est produite qu’à partir de la mobilisation politique provoquée par les réformes électorales de 1958 et de 1962 et par la réforme constitutionnelle de 1970, qui a attribué le droit de vote aux analphabètes. C’est la raison pour laquelle Dahl n’a pas inclus le Chili dans sa liste des polyarchies. D’un autre côté, le système de partis a connu une phase de contraction pendant la période de dix ans (1948-1958) où le Parti communiste a été placé hors-la-loi et ses électeurs rayés des registres électoraux au nom de la « loi maudite » promue par le président radical Gabriel González Videla (1946-1952)[19]. Toutes ces années, la gauche a vu réduire ses droits de participation à la compétition électorale, ce qui a entaché la qualité de la démocratie. En conséquence, le développement démocratique du Chili a été assombri et il est nécessaire d’examiner cette période pour identifier les faiblesses de l’ordre pluraliste qui ont nui au processus démocratique. Cela n’a pas été sans répercussions sur la crise de la démocratie en 1973, sur le coup d’État qui en a marqué la fin et sur le régime autoritaire qui en a surgi.

Une société divisée par le passé

Quinze ans après la fin du régime militaire et l’inauguration de la démocratie, les Chiliens continuent d’être divisés sur la coercition qu’il a exercée. Un secteur important de la population l’appuie, justifie le coup militaire, trouve des raisons à la coercition dans le climat « de guerre » qui se vivait au moment de la chute de la démocratie et valorise le rôle du général Pinochet. La majorité de la population, au contraire, rejette l’autoritarisme, condamne les atteintes aux droits de la personne et évalue négativement le rôle de celui qui a été l’homme fort de ce régime. À l’occasion du trentième anniversaire du coup militaire, une série d’émissions d’information réalisées par les médias de communication sur le coup d’État et l’établissement de l’autoritarisme ont ravivé le souvenir des excès commis pendant ces années et renforcé la mémoire historique des jeunes générations.

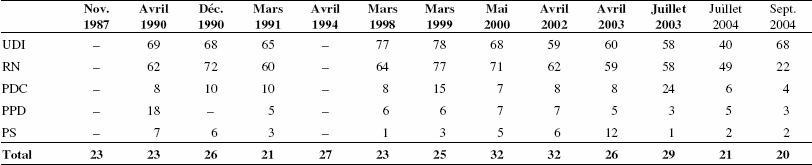

La profondeur de cette division ressort de l’analyse des opinions selon l’orientation politique des personnes interrogées. Les partisans de l’opposition aux gouvernements de la nouvelle démocratie, spécialement ceux de l’Union démocratique indépendante (UDI), se disent favorables au coup de 1973, au régime autoritaire et au rôle joué par le général Pinochet, tandis que ceux et celles qui votent pour les partis de la Concertation émettent des opinions négatives sur chacun de ces points. À une question demandant si le coup d’État a libéré le Chili du marxisme ou détruit la démocratie, le tiers des Chiliens appuient la première position, un pourcentage qui atteint 76 % parmi les partisans de l’UDI et 52 % chez ceux de Rénovation nationale (RN), alors que 52 % de la population soutient la seconde option, un pourcentage qui monte à 80 % dans l’électorat des partis de la Concertation[20]. L’opinion des jeunes est plus critique que celle de la population en général, puisque 62 % sont d’avis que le coup a détruit la démocratie, ce que soutiennent 44 % des plus de 60 ans. De fait, 35 % des Chiliens croient que les militaires ont eu raison de faire le coup d’État, pourcentage qui monte à 68 % chez ceux et celles qui appuient l’UDI et à 67 % chez les partisans de RN, tandis qu’il atteint à peine 21 % chez les partisans du Parti démocrate chrétien (PDC) et 22 % chez les socialistes. Alors que 20 % de la population évalue positivement les 17 années du régime militaire, cette opinion est partagée par 68 % de l’électorat de l’UDI, mais seulement 22 % de celui de RN et à peine 4 % de l’électorat du PDC ou 3 % de ceux et celles qui votent socialiste. Les opinions positives de l’électorat de RN ont cependant fondu sous l’impact des révélations sur les comptes au nom du général Pinochet à la Banque Riggs de Washington DC, alors qu’elles étaient similaires à celles de l’électorat de l’UDI auparavant (tableau 1).

Les nombreuses enquêtes d’opinion publique réalisées par le Centre d’études de la réalité contemporaine (CERC) depuis l’inauguration de la démocratie indiquent que le général Pinochet a reçu un appui relativement élevé et stable de la société. Environ 23 % des Chiliens sont d’avis qu’il passera à l’histoire comme l’un des meilleurs gouvernants qu’ait connus le Chili au xxe siècle. Un pourcentage similaire rejette l’affirmation qu’il passera à l’histoire comme un dictateur ; 24 % considèrent qu’il passera à l’histoire comme « un homme bien intentionné qui n’a pas su ce que faisaient ses collaborateurs » (63 % rejettent cette idée) et 51 % croient qu’il passera à l’histoire comme « l’homme qui a encouragé et modernisé l’économie » (35 % rejettent cette idée).

L’information fournie par le Sénat des États-Unis en juin 2004 sur les comptes secrets de plusieurs millions de dollars détenus par Pinochet et son épouse à la Banque Riggs à Washington DC a fortement impressionné l’opinion publique, particulièrement les personnes de droite, qui n’acceptent pas qu’il ait tiré avantage économiquement de sa position. On remarquera que la détérioration de son image s’est produite pour un cas de corruption et non pour ses atteintes aux droits de la personne, pas même quand il fut arrêté de façon humiliante à Londres, le 16 octobre 1998, sous l’ordre du juge espagnol Baltasar Garzón. À l’époque, ses partisans évitèrent de se prononcer sur les crimes dont on l’accusait en peignant sa détention comme un attentat contre la souveraineté nationale. L’argument sous-entendait que l’on accepte de le déférer à la justice chilienne, comme ce fut le cas après son retour au Chili au début de mars 2000, ce qui conduisit à son accusation devant la Cour suprême en août 2000. Ses avocats ne lui évitèrent d’être jugé que grâce au recours extrême d’un plaidoyer de démence, mesure fort humiliante pour l’ancien dictateur tout-puissant[21]. Pour toutes ces raisons, on peut comprendre pourquoi la majorité des Chiliens, soit 79 %, jugent le coup de 1973 important pour eux[22].

Tableau 1

Image du régime du général Pinochet 1987-2004, selon l’intention de vote Total des réponses « bonnes et moins bonnes »

Q. Que pensez-vous des 17 années de gouvernement du général Pinochet ? Diriez-vous qu’elles ont été très bonnes, bonnes, ordinaires, mauvaises ou très mauvaises ?

Note : La question jusqu’en 1994 était celle-ci : « Comment ont été les 17 années du gouvernement de Pinochet ? »

Les coûts d’une stratégie de transition réformiste

Pour comprendre la nouvelle démocratie chilienne, il faut garder en tête que la transition hors de l’autoritarisme a été provoquée par la défaite surprise de Pinochet au plébiscite du 5 octobre 1988, par lequel il entendait renouveler sa charge de président pour un nouveau mandat de huit ans. Même si ce fut un scrutin sans concurrence, précédé d’une campagne de propagande massive en faveur de sa candidature, et même si l’opposition dut surmonter des obstacles énormes, comme celui de convaincre les Chiliens de s’inscrire sur les registres électoraux détruits par les militaires après le coup d’État, les partis démocratiques gagnèrent suffisamment d’espace pour diffuser leur appel à voter « non » et triompher. Il convient de rappeler que les militaires reconnurent la victoire de l’opposition, contrairement aux craintes soulevées avant le plébiscite voulant que les forces armées refuseraient de toute façon d’admettre la déroute. Il faut aussi tenir compte du fait que Pinochet obtint un score élevé, 43,3 %, en accord avec l’appui populaire qu’il avait obtenu précédemment et qu’il a obtenu ensuite.

Ces faits expliquent que la démocratisation ait suivi une stratégie de réforme et non de rupture. L’usage des institutions établies par l’autoritarisme a signifié la persistance de certaines enclaves autoritaires. La plus importante était la permanence de Pinochet à la direction de l’armée pendant les huit ans suivant la remise du pouvoir ; d’autres limitaient la souveraineté populaire du Sénat ; enfin, un troisième type d’enclave réduisait l’autonomie de décision du premier gouvernement démocratique. Autant de motifs qui amènent Linz et Stepan à soutenir avec raison que : « […] politiquement, la démocratie chilienne a commencé sous des auspices constitutionnelles plus restreintes que cela n’a été le cas dans aucun autre des pays d’Amérique latine ou d’Europe du Sud que nous considérons dans ce livre[23] ».

Le processus politique enclenché sur cette base a réussi. La démocratie a été inaugurée le 11 mars 1990 quand le président Patricio Aylwin (PDC) est entré en fonction au cours d’une cérémonie solennelle en congrès plénier à Valparaíso, après une victoire décisive aux élections présidentielles et parlementaires de décembre 1989. La Concertation pour la démocratie a renforcé son emprise aux deux élections présidentielles suivantes (1993 et 1999/2000), réalisant un triplé politique sans précédent dans l’histoire du Chili et des nouvelles démocraties de la « troisième vague[24] ». L’opposition comprend deux partis, l’Union démocratique indépendante (UDI), qui fut le principal parti du Chili de 2001 à 2004, et Rénovation nationale (RN), qui, à eux deux, incarnent clairement une alternative au pouvoir puisqu’il leur a manqué à peine 30?000 voix pour l’emporter aux élections présidentielles de 1999[25]. Selon la typologie de Sartori[26], le Chili a un système de partis multiples de pluralisme modéré, différent de celui qui existait avant l’effondrement de la démocratie en 1973, qui était de pluralisme polarisé.

Le rétablissement de la démocratie s’est produit dans un contexte difficile. Contrairement à ce qui s’était passé au Pérou et en Bolivie à la fin des années 1970, le régime militaire n’a pas échoué sur le plan économique, ni été dérouté dans une guerre, comme cela fut le cas en Argentine avec la guerre des Malouines en 1983. Au contraire, le régime de Pinochet réalisa une bonne performance économique[27] ; les militaires maintinrent leur cohésion jusqu’à la fin et purent compter sur l’appui d’une fraction significative de la population.

La dictature fut un « État duel[28] ». D’un côté, elle présentait une face coercitive, associée au personnel en uniforme, qui fut représentée par les atteintes aux droits de la personne, extrêmement dure pendant les premières heures et qui provoqua morts, tortures et exils, multipliant les victimes à l’intérieur et à l’extérieur sous l’action de la principale organisation responsable du terrorisme d’État, la Direction de l’intelligence nationale (DINA), transformée en 1977 en Centrale nationale d’intelligence (CNI), symbole de la répression autoritaire[29]. Les violations des droits de la personne scandalisèrent le monde entier par leur ampleur tandis que la défense des victimes par l’Église catholique, avec la création d’une unité spéciale, le Vicariat de la solidarité de l’archevêché de Santiago, fondée à l’initiative du cardinal archevêque de la capitale, monseigneur Raúl Silva Henríquez, contribua à faire prendre conscience du caractère dramatique de la réalité et à porter témoignage de la répression. C’est ainsi que la mémoire historique du pays est restée vivante[30].

D’un autre côté, la dictature présentait une face symbolisée par les réformes économiques néolibérales qui établirent de nouvelles institutions afin de promouvoir la liberté économique, d’entreprendre le démantèlement du rôle économique de l’État, de privatiser les entreprises publiques, d’encourager l’ouverture commerciale et la diversification des exportations, toutes mesures qui jetèrent les bases du « décollage » de l’économie[31]. S’il est certain que les indicateurs macroéconomiques montrent un résultat « médiocre » comme le soutient Ffrench-Davis, il convient de l’évaluer par rapport à la profondeur du changement institutionnel de l’économie dont les lignes générales ont été maintenues par les gouvernements de la Concertation. C’est cette politique qui permit un haut taux de croissance, en moyenne 7 % par année jusqu’en 1997, quand l’impact de la crise asiatique vint en freiner le cours.

Le double caractère du coup militaire de 1973 et l’appui des civils aux militaires

Les divisions entre les Chiliens à propos du coup d’État de 1973 tiennent au double caractère qu’il a emprunté. D’une part, il a mis fin à un ordre pluraliste dont la durée et l’ampleur avaient représenté une exception en Amérique latine. Ses origines se confondaient avec l’histoire du pays depuis l’accession à l’indépendance au début du xixe siècle, histoire marquée par l’alternance des gouvernements et l’existence quasi ininterrompue d’un État de droit de 1831 à 1973, à l’exception de la dictature du général Carlos Ibáñez (1926-1931)[32].

D’autre part, il a constitué le point de départ de l’instauration d’un régime autoritaire répressif qui a duré dix-sept longues années et s’est converti en l’exemple le plus représentatif des dictatures de droite qui se sont répandues en Amérique latine à la même époque[33]. Le seul exemple comparable est celui du régime du général Francisco Franco, qui a dirigé pendant presque quarante ans un régime autoritaire en Espagne (1939-1975), régime admiré d’ailleurs par les principaux collaborateurs de la dictature chilienne[34].

Cet autoritarisme présente une particularité absente des autres dictatures d’Amérique du Sud des années 1970. En Argentine et en Uruguay, par exemple, le pouvoir politique est resté concentré aux mains des militaires qui n’ont admis la présence de civils dans des postes d’autorité ou de pouvoir qu’à titre individuel[35], sans établir de liens de loyauté réciproques qui les convertissent en groupes de pouvoir. Au Chili, les militaires ont convoqué les civils à occuper la majorité des postes supérieurs de l’exécutif. Ministres et sous-secrétaires civils ont été appelés à collaborer avec eux sous forme collective, de sorte que la coalition gouvernante fut « civico-militaire ». Une grande partie des civils qui occupèrent des fonctions d’autorité ou d’expertise le firent en sachant qu’ils rejoignaient des groupes de pouvoir susceptibles d’influencer la politique de l’autoritarisme pour atteindre leurs objectifs à moyen et à long terme. Ils surent concilier leur engagement au service des intérêts des militaires qui cherchaient à « reconstruire le pays » avec les intérêts propres d’un groupe hégémonique, ce qui leur donna la cohésion interne et la mystique nécessaires pour jouer efficacement leur rôle et acquérir une grande influence au sein du système politique. Les principaux collaborateurs du régime militaire sont d’ailleurs restés en politique active dans la nouvelle démocratie, en particulier au sein de l’UDI.

Il est très important de prendre en compte la participation des civils au régime militaire puisqu’elle les a fortement compromis avec son évolution. C’est dire qu’ils partagent la responsabilité de sa face coercitive, tant sur le plan politique que sur le plan éthique. L’un des points en suspens dans la nouvelle démocratie est précisément que les civils admettent leur responsabilité, ce à quoi ils se sont refusés jusqu’ici, en rejetant sur l’Unité populaire la faute du climat de violence et d’affrontement qui a sévi. C’est ainsi que 64 % des Chiliens croient que les civils qui ont occupé des fonctions dans le gouvernement de Pinochet et qui sont présentement actifs en politique doivent faire leur mea culpa pour les violations des droits de la personne, tandis que seulement 18 % disent qu’ils ne doivent pas le faire, pourcentage qui monte à 42 % chez ceux et celles qui votent UDI et à 37 % dans l’électorat de RN[36].

La division autour du passé trouve ici d’autres antécédents. En effet, le régime militaire a écrasé l’opposition non seulement à travers les forces armées, mais aussi par l’entremise des civils qui sont allés jusqu’à invoquer l’argument de la doctrine de la sécurité nationale pour justifier les limitations aux droits de la personne, y compris la légitimation de l’exil de leurs opposants[37].

Le second groupe de pouvoir le plus important a été celui des Chicago Boys, composé d’un nombre imposant d’économistes formés à l’Université catholique et qui ont complété leurs études supérieures dans des universités américaines, surtout celle de Chicago[38]. Ce sont eux qui ont planifié et appliqué les réformes économiques et c’est à eux que les militaires confièrent la direction de l’économie à partir de 1975. Les figures les plus connues en furent les ministres des Finances, Sergio de Castro et Hernán Büchi, et « les Grémialistes », mouvement corporatiste créé à l’Université catholique au milieu des années 1960 par Jaime Guzmán, qui était alors étudiant en droit. Ses membres prirent en charge les postes cadres, au centre comme en région, du Bureau de la planification nationale (ODEPLAN), du Secrétariat national de la jeunesse, créé au lendemain du coup de 1973 sur l’initiative de Guzmán, et ils occupèrent la mairie d’importantes municipalités. Guzmán croyait qu’occuper des fonctions au gouvernement créerait les conditions de base pour fonder un puissant parti de droite, apte à mobiliser la droite lorsque l’épisode militaire prendrait fin. En 1983, il fonda l’UDI, qui s’est affirmée depuis comme le principal parti de la droite[39].

Les civils ne se sont pas limités à collaborer à l’exécution de fonctions techniques. Ils ont aussi exercé un rôle important dans des tâches proprement politiques. À partir d’avril 1978, un civil fut nommé ministre de l’Intérieur, occupant à ce titre le poste de chef de cabinet, responsable de choisir les autres ministres qui le secondent dans ses fonctions. Avant cette date, ce sont des généraux qui avaient occupé la charge. Néanmoins, les compétences du ministre restaient limitées puisque les militaires relevaient directement de Pinochet et agirent sous son ordre au moment de réprimer les protestas à l’hiver 1983. Il reste que les ministres de l’Intérieur, Sergio Fernández et Sergio Onofre Jarpa, exercèrent jusqu’en 1985 une influence décisive sur les orientations politiques du régime.

Dès le départ, les civils exercèrent un rôle déterminant dans la définition du discours politique des nouveaux gouvernants, dans la conformation de l’ordre politique qu’ils établirent et dans la formulation de l’architecture institutionnelle que l’on entendait implanter au Chili pour maintenir cet ordre une fois les militaires rentrés dans leurs casernes. La Constitution de 1980 en fut l’incarnation, construite sur la base d’une définition politique qui rejette la démocratie existante dans le monde occidental au nom d’un modèle de démocratie protégée et autoritaire[40]. Son principal instrument fut le pluralisme limité, consacré à l’article 8 de la Constitution de 1980, qui interdisait l’existence des partis marxistes. En deuxième lieu, les militaires s’octroyèrent un rôle de tutelle par le Conseil de sécurité nationale, qui exerçait d’amples fonctions de contrôle des autorités civiles et des postes à combler (nommant quatre des neuf sénateurs désignés sur un total d’au plus 26 élus et deux des sept membres du tribunal constitutionnel). Le président se retrouvait en minorité face aux trois commandants en chef des Forces armées et du général directeur des Carabiniers. En troisième lieu, la souveraineté populaire fut limitée à travers la nomination d’une partie des sénateurs et l’adoption d’un système binominal pour l’élection des autres membres du Sénat[41].

Peu de personnalités de la droite traditionnelle s’opposèrent à l’autoritarisme. De fait, il n’y eut aucun ministre ou haut fonctionnaire pour critiquer les atteintes aux droits de la personne et rompre avec le système, contrairement à ce qui se produisit dans l’Espagne de Franco. Là, certains collaborateurs prirent leurs distances de l’autoritarisme dès les années 1950 et rejoignirent l’opposition démocratique pour y jouer un rôle actif[42]. Longtemps après le retour à la démocratie, soit jusqu’à la campagne présidentielle de 1999, les dirigeants de la droite, particulièrement de l’UDI, continuèrent de justifier les excès du régime en utilisant les mêmes arguments que ceux des militaires : le climat de violence imposé par la gauche au Chili à partir du milieu des années 1960, aggravé par la politique du gouvernement de l’Unité populaire.

L’importance de la participation des civils au régime de Pinochet est à situer dans le contexte de la crise politique provoquée par le gouvernement de l’Unité populaire, qui instaura des politiques visant à construire le socialisme par la voie légale sans pouvoir compter sur l’appui d’une majorité de la population, et sur la base de partis minoritaires au congrès. Sa politique économique induisit une crise majeure, avec hyper-inflation, ruptures d’approvisionnement et déséquilibres critiques dans la balance des paiements, non sans des conséquences politiques dramatiques. Le décret présidentiel de nationalisation sans indemnisation des grandes compagnies du cuivre fournit de nouveaux prétextes à l’administration américaine du président Nixon pour adopter une politique agressive à l’encontre de l’UP. La prise de contrôle de la direction de multiples petites et moyennes entreprises accrut les difficultés du gouvernement qui dut assumer les coûts de ses faibles résultats sur le plan de l’économie par suite de la mauvaise gestion des préfets interventores désignés par l’autorité ministérielle. Le conflit politique mobilisa des secteurs entiers de la communauté des citoyens qui descendirent en masse dans les rues pour manifester pour ou contre le gouvernement, tandis que la crise économique lui enlevait d’importantes bases de soutien dans la population en général. Malgré tout, les partis de gauche conservèrent un appui considérable dans l’électorat, comme en font foi les élections parlementaires de mars 1973, où la gauche obtint 43 % des voix[43].

Une des faiblesses de la démocratie : l’exclusion de la paysannerie

Nous disions que l’effondrement de la démocratie en 1973 et l’établissement d’un régime dictatorial ne s’expliquent pas seulement par l’impact de la crise du gouvernement de l’Unité populaire, mais aussi par les tensions et les conflits accumulés depuis les années 1960. De fait, la réforme agraire et la mobilisation de la paysannerie avaient dégoûté de la démocratie un secteur de la droite. Le Chili ne fut pas l’unique pays où le retard de l’agriculture porta préjudice au développement politique – c’était arrivé auparavant en Espagne et en Allemagne – avec une structure de propriété concentrée dans un nombre réduit de familles qui détenaient le pouvoir social et politique. Ces classes « possédantes » se refusaient à affronter les défis de la modernisation dans ce secteur du pays[44].

Le refus de la droite et des radicaux de satisfaire les demandes de la paysannerie contraste avec l’ouverture de ce secteur aux couches populaires, mobilisées par Arturo Alessandri lors de l’élection présidentielle de 1920 et auxquelles on reconnut certains droits sociaux avec l’approbation du Code civil du travail de 1924. Cependant, ces droits ne furent pas étendus aux travailleurs des champs, qui se virent refuser, en particulier, le droit d’organiser des syndicats pendant encore quarante ans, jusque sous le gouvernement de Frei. Celui-ci fut le premier président à affronter le problème économique et social des campagnes avec un vaste programme, des propositions pour rattraper le retard de productivité et les mauvaises conditions de vie des paysans, grâce à des politiques visant à améliorer leurs conditions économiques et sociales, à promouvoir la formation de syndicats et à encourager une ample réforme agraire[45]. Les propriétaires terriens, systématiquement réfractaires à la modernisation de l’agriculture, rejetèrent la réforme. Elle souleva également une forte méfiance chez les entrepreneurs qui la voyaient comme le premier pas annonçant une réforme de l’entreprise.

Le rejet de la syndicalisation paysanne eut des conséquences majeures sur l’évolution politique du Chili puisqu’il favorisait la continuité des structures sociales traditionnelles et d’une structure économique inefficiente. La capacité de production de l’agriculture se détériora pendant les années 1940, ce qui obligea le pays à consacrer à l’importation d’énormes quantités de produits agricoles, des ressources qui auraient pu servir à la croissance ou l’amélioration du sort de la population[46]. Scully a raison d’affirmer que la stabilité sociale et politique des décennies 1930 et 1940 dépendait de l’exclusion de la paysannerie et s’appuyait sur une stratégie de développement fondée sur le maintien de bas salaires dans les campagnes et le recours aux subsides de l’État pour stimuler les agriculteurs[47]. La paysannerie, ajoute Scully, « a ainsi été sacrifiée aux propriétaires terriens en échange des lents progrès de l’organisation des partis de la classe ouvrière dans le secteur urbain[48]. » Ces facteurs expliquent comment l’exclusion de la paysannerie a nui au développement de la démocratie, en abandonnant une partie du pays à la domination des critères de la tradition, tandis que le Chili urbain se modernisait et était mobilisé par les partis politiques[49].

Cette politique persista dans les campagnes. La syndicalisation paysanne permise dans le Code du travail de 1924 ne fut pas appliquée. Les paysans étaient peu motivés à s’y risquer sous la dictature d’Ibáñez, pas plus que sous le gouvernement d’Arturo Alessandri (1932-1938). La situation changea pourtant avec le triomphe du Front populaire aux élections présidentielles de 1938, lorsqu’il renversa le candidat de la droite. Les communistes crurent le moment arrivé pour organiser les paysans et commencèrent à les mobiliser pour former des syndicats. Mais le gouvernement de Pedro Aguirre Cerda (1938-1941), sur résolution du ministère du Travail, interdit la constitution de syndicats dans les campagnes[50], décision prise sous la pression des propriétaires terriens et motivée par la nécessité d’obtenir les votes de la droite pour approuver le projet de loi créant la Corporation de développement de la production (Corporación de Fomento de la Producción – CORFO), jugée indispensable pour encourager l’industrialisation du pays.

Les antécédents de l’anticommunisme

Le problème refit surface au moment du triomphe de González Videla, avec l’appui des communistes aux élections présidentielles de 1946. Le programme du gouvernement prévoyait encourager une réforme agraire, comprenant la division et la distribution des grandes exploitations et des terres en friche, entre les métayers, les locataires ruraux et les travailleurs agricoles et instaurant la syndicalisation obligatoire des ouvriers industriels et ruraux[51]. Faute d’emporter la majorité absolue aux élections, Videla dut solliciter l’appui des libéraux pour être élu en congrès plénier malgré la position minoritaire de son parti. Les libéraux exigèrent, entre autres conditions, que la politique d’interdiction des syndicats dans les campagnes ne soit pas modifiée. Le président négligea d’informer les communistes de cet accord conclu par le ministère de l’Agriculture qui avait pourtant promu la syndicalisation paysanne pendant la campagne électorale. Pour la première fois au Chili et en Amérique latine, les communistes obtinrent des portefeuilles ministériels. C’était l’époque où ils participaient aussi aux gouvernements en France, en Italie et en Belgique, par suite des circonstances exceptionnelles créées par l’objectif de reconstruction de l’Europe et en reconnaissance de leur rôle actif dans la résistance contre le nazisme.

Les militants du Parti communiste entreprirent une intense campagne de mobilisation dans les régions rurales, appelant à la création de syndicats, exigeant l’augmentation de la rémunération des travailleurs, de meilleures conditions de vie pour leurs familles et déclenchant quelques grèves à l’occasion. Les propriétaires terriens s’opposèrent à ces actions. Voyant dans les syndicats une initiative fort dangereuse, ils adoptèrent une attitude des plus énergiques contre les activistes, d’autant plus que cela se produisait pendant la période des récoltes et qu’ils craignaient de subir des pertes financières importantes.

Ces événements survenus durant les étés de 1946 et de 1947 ravivèrent l’anticommunisme présent dans de vastes secteurs de la direction de la droite chilienne, dans le Parti radical et dans un secteur du socialisme. González Videla allait en profiter pour déclencher une politique de persécution contre les dirigeants syndicaux du Parti communiste.

Quelques titres du journal des conservateurs, El Diario Ilustrado, permettent de mesurer l’ampleur de l’indignation des agriculteurs devant l’action des communistes :

Talca : l’agitation persiste à la campagne dans les départements de Talca et Lontué[52]

San Bernardo : les agriculteurs dénoncent l’oeuvre de destruction des communistes[53]

Les agriculteurs de la zone de Teno et de Curicó exigent des garanties du président de la République contre l’agitation communiste[54]

Le Parti communiste a déchaîné une agitation paysanne massive dans Chimbarongo[55]

Les agitateurs communistes ont mis le feu aux champs de blé sur les terres du domaine « Santa Susana », à Curicó[56]

Le président du Parti libéral a protesté hier devant Son Excellence contre l’agitation qui règne dans les campagnes[57]

Un agitateur communiste étranger prend la tête d’une grève illégale sur le domaine de Cañete[58]

Temuco : usant leurs méthodes, les communistes se sont emparés de terrains qui ne leur appartenaient pas[59]

Le journal des communistes, El Siglo, présentait l’image contraire, accusant les propriétaires terriens d’employer la violence contre des paysans qui défendaient par des moyens pacifiques leurs exigences légitimes :

Des propriétaires terriens de Rengo menacent de tirer sur leurs métayers pour les forcer à retirer leurs revendications[60]

Des grands propriétaires fonciers de la province de Colchagua se servent de trotskistes pour menacer des dirigeants agricoles[61]

Les grands propriétaires fonciers nazis, de Río Bueno, menacent de tirer sur les dirigeants d’un syndicat agricole[62]

Un massacre dans le sud fait dix blessés[63]

Ils ont tenté de brûler vifs des paysans[64]

La mobilisation paysanne encouragée par les communistes visait également à préparer les élections municipales d’avril 1947. Ils réussirent à augmenter leurs votes en obtenant 16,5 % des votes exprimés tandis que les libéraux diminuaient leur part d’un point, recevant 13,5 % des votes, ce qu’ils interprétèrent comme une déroute qui justifia leur décision d’abandonner le gouvernement. Les radicaux maintinrent leur appui à 24,9 % des votes, tandis que les conservateurs faisaient de même en atteignant 20,1 % des suffrages.

Après les élections municipales, les radicaux conclurent un accord avec les libéraux. Ils formulèrent un projet de loi sur la syndicalisation paysanne qui rejoignait la position de ces derniers et qui reçut l’approbation du congrès. La nouvelle loi établit des conditions à la constitution d’un syndicat agricole plus sévères que celles que contenait le Code du travail pour les syndicats industriels. Par exemple, on exigeait qu’au moins 10 % des travailleurs qui voulaient former un syndicat sachent lire et écrire, une contrainte sévère étant donné le niveau élevé d’analphabétisme qui régnait parmi les paysans[65]. La loi empêchait en pratique la syndicalisation paysanne ; 42 syndicats seulement virent le jour avant 1964, regroupant environ 1500 travailleurs[66].

Les résultats de ces consultations municipales servirent de prétexte à González Videla pour chasser les communistes du cabinet. Deux mois plus tard, il les chassait des postes de gouvernement qui leur restaient sous prétexte de leur responsabilité dans une grève des transports à Santiago qui se termina par des incidents violents. En août 1947, il rompit avec eux en raison d’une grève des travailleurs dans les gisements de charbon dans le sud du pays. Il les accusait de mener une campagne qui portait atteinte à l’économie nationale et de viser à déstabiliser le pays, en accord avec les partis communistes d’Europe et de l’Union soviétique.

Faisant usage des pouvoirs extraordinaires que lui avait concédés le congrès, avec le vote des parlementaires de droite et du Parti radical, le gouvernement appliqua une politique de répression contre les dirigeants syndicaux. Des centaines de militants et d’activistes furent arrêtés et emprisonnés, dont un bon nombre furent expédiés au camp de concentration de Pisagua. Cette politique affecta gravement le système politique puisqu’elle atteignit également des dirigeants syndicaux qui n’étaient pas communistes. Le gouvernement promouvait un anticommunisme qui réduisait le programme politique en réprimant toute opposition. Ces pouvoirs extraordinaires furent prorogés à quatre reprises et le pays vécut un état d’exception du 22 août 1947, date de l’approbation de la première loi, jusqu’en février 1950, où la cinquième loi vint à expiration[67]. Pendant deux ans et demi, le gouvernement s’évertua à persécuter les dirigeants des syndicats et des partis d’opposition, reléguant des centaines d’entre eux dans diverses localités et entretenant un discours anticommuniste qui empoisonna l’atmosphère politique. Les élections parlementaires de 1949 se réalisèrent dans ce climat de confrontation et de pluralisme limité et la campagne électorale fut marquée par l’intervention de fonctionnaires publics contre les mandataires de l’opposition[68].

Les militaires s’impliquèrent activement dans l’application des mesures à l’encontre des dirigeants de syndicats et de partis. Un marin devint ministre de l’Intérieur et le commandant en chef de l’Armée devint ministre de la Défense, ce qui autorisa une étroite coopération entre les deux ministères pour poursuivre les dirigeants syndicaux et contrôler l’activité politique dans les zones sous interdit. Des dizaines d’officiers inscrivirent dans leur curriculum vitae des postes de responsabilité liés à l’application des décrets d’exception. Le cas le plus connu est celui d’Agusto Pinochet. Alors capitaine, il participa au contrôle des détenus dans le camp de concentration de Pisagua en 1948 avant d’être affecté à la zone carbonifère au sud du pays où l’état d’exception avait été décrété[69].

La persécution des communistes fut menée sous la Loi de défense permanente de la démocratie du 3 septembre 1948, connue comme la « loi maudite ». Le PC fut mis hors-la-loi et ses électeurs rayés des registres électoraux, ce qui pénalisa 23 363 personnes identifiées comme « communistes », représentant 25,6 % des votes reçus par le PC aux élections de 1947. L’interdiction du PC avait connu un précédent, à l’occasion d’un projet de loi présenté par des députés conservateurs et libéraux et approuvé au congrès, sous le gouvernement d’Aguirre Cerda. Les parlementaires de droite y condamnaient le communisme pour son affiliation à un mouvement international qui dépendait des décisions de Moscou et pour son adhésion à une idéologie contraire aux valeurs et aux intérêts de la nation. Le projet fut adopté par une majorité de droite au congrès, le 15 janvier 1941. Il entendait sanctionner « la propagande et la diffusion d’idées tendant à implanter le communisme dans le pays ». Cependant, il ne se convertit pas en loi parce que le président, qui voyait là un accroc à la démocratie, y mit son veto le 21 février1941[70].

Par contre, le projet de loi présenté par González Videla pour mettre le PC hors-la-loi et rayer ses militants des registres électoraux fut approuvé par une ample majorité au congrès avec l’appui des partis de droite, des radicaux et de quelques socialistes. La petite Phalange nationale (Falange Nacional) s’y opposa, ce qui donnera naissance, dix ans plus tard, au Parti démocrate chrétien, alliant un secteur du socialisme, un secteur des radicaux et le sénateur conservateur, ex-candidat à la présidence en 1946, le Dr Eduardo Cruz-Coke.

Le PC resta hors-la-loi jusqu’aux élections présidentielles de 1958, quand la « loi maudite » fut abrogée. Pendant dix ans, il lui fallut agir dans la clandestinité. Il réussit néanmoins à exercer une certaine influence politique, y compris dans certaines élections parlementaires, en présentant des candidats sur des listes socialistes, comme aux élections parlementaires de 1957. Trois députés furent élus de la sorte, mais le tribunal responsable refusa de valider leur élection et attribua leur siège à d’autres partis[71]. Toutefois, le PC maintint son influence dans le mouvement syndical. Il contribua à la fondation de la Centrale unique des travailleurs (CUT) en 1953 et exerça également une influence marquante sur le mouvement étudiant, dans les milieux professionnels et intellectuels, ainsi que dans diverses associations.

Lorsque le PC put de nouveau se présenter aux élections, soit aux municipales de 1960, il obtint 9,2 % des voix, pourcentage qui augmenta aux élections suivantes pour en faire un parti politique important, atteignant 16,7 % des votes aux élections parlementaires de 1969[72].

Malgré son importance dans le développement de la démocratie chilienne, la politique anticommuniste de González Videla n’a pas retenu l’attention des chercheurs. Aníbal Pinto, l’un des économistes les plus réputés du Chili, qui a étudié l’histoire économique du pays dans le contexte de son évolution politique, l’a méconnue pour soutenir une vision positive de l’évolution des institutions nationales. Sa thèse classique veut que l’histoire du Chili soit caractérisée par le contraste entre « la sous-croissance de l’économie et le relatif sur-développement du politique[73] ». Faúndez, dans son analyse du développement des partis de gauche, fait une brève référence à la « loi maudite », pour signaler en passant son effet négatif sur le mouvement syndical et sur l’exercice du droit de grève[74]. Dans un ouvrage important et solidement documenté sur l’évolution des partis politiques chiliens, Samuel Valenzuela ne la considère pas davantage[75]. Quant à Drake, il mentionne la persécution contre les communistes ; il en offre une interprétation rapide, sans démonstration à l’appui, comme un moyen visant à éviter les tentatives de putsch. Il l’attribue à des facteurs externes comme les crédits américains au gouvernement, sans non plus en pondérer l’importance[76]. Nous espérons que ces quelques pages ont contribué à combler ce vide.

Conclusion

Notre analyse historique du développement politique du Chili vise à dégager les antécédents qui expliquent la division actuelle qui traverse les élites comme la population et, plus spécifiquement, les appuis au régime militaire et la justification par un secteur de la droite, représenté par l’Union démocrate indépendante (UDI), de l’usage de la violence contre ses opposants. Notre démonstration illustre comment cette situation s’inscrit dans le contexte d’un conflit politique qui remonte aux années 1940 et qui a conduit à l’effondrement de la démocratie en 1973. Les positions anticommunistes de la droite chilienne et du Parti radical initièrent alors le recours à des politiques dirigées contre les dirigeants syndicaux et de retrait des libertés publiques. La radicalisation de la gauche chilienne dans les années 1960 sous l’influence de la gauche cubaine alimenta cette position anticommuniste. Elle engloba le rejet du Parti démocrate chrétien et du gouvernement Frei parce qu’il proposait une réforme agraire. Il n’est pas surprenant que l’une des premières mesures adoptées par les militaires après le coup de 1973 fût de révoquer la réforme agraire, qui avait été étendue et approfondie sous le gouvernement Allende, et que la répression dans les campagnes ait été particulièrement dure[77].

Les divisions sur le passé, par conséquent, trouvent de forts antécédents dans le développement politique du Chili. La permanence de la figure du général Pinochet dans la politique chilienne, même de façon indirecte, en résume la présence. Le poids du passé n’a pas empêché la consolidation de la démocratie, simplement parce que, loin de constituer un obstacle, il favorisait la coopération des élites. Néanmoins, il a constitué un frein à l’approfondissement de l’ordre pluraliste en étant une source de méfiance entre les élites et de divisions au sein de la population. Ces blocages empêchent la réforme des institutions héritées de l’autoritarisme, telle la suppression du système binominal, qui exclut les communistes du parlement et reste l’équivalent fonctionnel de la « loi maudite ». En résumé, les difficultés auxquelles se heurtent l’approfondissement de la démocratie, ce qui signifierait un ordre politique « sans » Pinochet, sont moins à rechercher dans le manque de volonté politique des acteurs en présence que dans des antécédents très précis du processus politique, comme ceux que nous avons tenté d’illustrer dans cet article.

Parties annexes

Note sur l’auteur

Carlos Huneeus

Il est professeur associé à l’Institut d’études internationales de l’Université du Chili et directeur exécutif du Centre d’études de la réalité contemporaine (CERC). Licencié en droit de l’Université du Chili, avocat, maître en comportement politique de l’Université d’Essex et Ph.D. en science politique de l’Université d’Heidelberg, il a reçu le prix Guggenheim en 2003 et est l’auteur de plusieurs livres, dont El régimen de Pinochet, 2000, Santiago, Editorial Sudamericana, à paraître chez Lynne Rienner en 2006. Plusieurs de ses articles ont été publiés dans German Politics, Rivista Italiana di Scienza Politica, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, Journal of American Studies.

Notes

-

[1]

Professeur à l’Institut d’études internationales de l’Université du Chili. La recherche sur laquelle s’appuie cet article a été rendue possible grâce à une bourse Guggenheim. L’auteur remercie de son assistance Luz Maria Diaz Valdés, chercheure au CERC (Centre d’études des réalités contemporaines).

-

[2]

Sur la chute de la démocratie en 1973, voir Carlos Huneeus, 1980, Der Zusammenbruch der Demokratie in Chile. Eine vergleichende Analyse, Heidelberg, Esprint Verlag ; et Arturo Valenzuela, The Breakdown of Democratic Regimes : Chile, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1978.

-

[3]

La bibliographie sur la transition à la démocratie est abondante. Voir, entre autres : Enrique Baloyra (dir.), 1987, Comparing New Democracies, Boulder, Westview Press ; Juan Linz et Alfred Stepan, 1996, Problems of Democratic Transition and Consolidation, Baltimore, The Johns Hopkins University Press ; Julian Santamaría (dir.), 1982, Transición a la democracia en el sur de Europa y América Latina, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas ; et Guillermo O´Donnell, Philippe C. Schmitter et Laurence Whitehead (dir.), 1986, Transitions from Authoritarian Rule : Prospects for Democracy, Baltimore, The Johns Hopkins University Press.

-

[4]

Selon les concepts employés par Linz et Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation.

-

[5]

On peut retracer ces positions dans la revue Portada, fondée en 1969, et l’hebdomadaire Qué Pasa. Voir notre analyse dans Carlos Huneeus, 2000, El régimen de Pinochet, Santiago, Editorial Sudamericana chilena, p. 219-228.

-

[6]

Dennis Kavanagh, 1991, « Why Political Science Needs History », Political Studies, vol. XXXIX, p. 479-495.

-

[7]

Selon la typologie d’Alfred Stepan, 1978, The State and Society. Peru in Comparative Perspective, Princeton, Princeton University Press.

-

[8]

Sol Serrano, 2000, « La estrategia conservadora y la consolidación del orden liberal en Chile, 1860-1890 », dans Constitucionalismo y orden liberal. América Latina, 1850-1920, sous la dir. de Marcello Carmagnani, Turín, Otto Editore, p. 121-154.

-

[9]

Nous empruntons le concept de centre-périphérie à Seymour Martin Lipset et Stein Rokkan, 1967, « Cleavage Structures, Party Systems and Voter Alignments », dans Party Systems and Voter Alignment : Cross national Perspectives, sous la dir. de Seymour Martin Lipset et Stein Rokkan, New York, Free Press, p. 1-64.

-

[10]

On trouvera un bon résumé de l’histoire du Chili depuis l’Indépendance dans Simon Collier et William F. Sater, 1996, A History of Chile : 1808-1994, Cambridge, Cambridge University Press.

-

[11]

Sur le PDC, voir : George Grayson, 1965, El partido Demócrata Cristiano chileno, Buenos Aires, Editorial Francisco de Aguirre ; Michael Fleet, 1985, The Rise and Fall of Chilean Christian Democracy, Princeton, Princeton University Press ; et Carlos Huneeus, 2003, « A Highly Institutionalized Political Party : Christian Democracy in Chile », dans Christian Democracy in Latin America, sous la dir. de Scott Mainwaring et Timothy S. Scully, Stanford, Stanford University Press, p. 121-161.

-

[12]

Giovanni Sartori, 1980, Partidos y sistemas de partidos, 1, Madrid, Alianza Universidad, p. 219.

-

[13]

« Les masses chiliennes sont dépourvues d’organisation, déclarait Frei en 1966, et sans organisation il n’y a pas de pouvoir et sans pouvoir pas de représentation dans la vie du pays […] L’organisation est la voie vers le pouvoir politique, mais c’est aussi le fondement de la stabilité politique et par conséquent le prérequis de la liberté politique. » (Samuel P. Huntington, 1969, Political Order in Changing Society, New Haven, Yale University Press, p. 461).

-

[14]

Sur l’eurocommunisme, voir Geoff Eley, 2002, Forging Democracy. The History of the Left in Europe, 1850-2000, Oxford, Oxford University Press, p. 408-417.

-

[15]

Arturo Valenzuela, 1989, « Chile : Origins and Consolidation of a Latin American Democracy », dans Democracy in Developing Countries. Volume 4 : Latin America, sous la dir. de Larry Diamond, Juan Linz et Seymour Martin Lipset, Boulder, Lynne Rienner Publishers, p. 67-118, cité p. 67.

-

[16]

Robert A. Dahl, 1971, Polyarchy, New Haven, Yale University Press.

-

[17]

Une telle conception se retrouve dans Juan Carlos Gomez L., 2004, La frontera de la democracia, Santiago, LOM Ediciones ; et Felipe Portales, 2004, Los mitos de la democracia chilena, Santiago, Catalonia. Les critiques que Portales adresse aux élections contrôlées par les élites au xixe siècle peuvent également s’appliquer à celles qu’a soulevées l’empire allemand de Guillaume, comme le démontre Margaret Lavinia Anderson (2000, Practicing Democracy. Elections and Political Culture in Imperial Germany, Princeton, Princeton University Press).

-

[18]

L’influence déterminante de l’argent dans les élections a été récurrente au xixe siècle et au début du XXe, mais elle a persisté plus longtemps aux É.-U., comme cela s’est manifesté avec le triomphe électoral de Johnson au Texas en 1948. Pour une démonstration magistrale, voir Robert J. Caro, 1992, Means of Ascent. The Years of Lyndon B. Johnson, vol. 2, Londres, Pimlico, en particulier le chap. 13.

-

[19]

Le PC ne pouvait intervenir à égalité avec les autres partis puisqu’il était interdit d’inscription sur le registre électoral. Il lui fallait entrer dans la compétition électorale sous un autre nom, tel Parti progressiste national (PPN). Le PC ne put s’inscrire sur le registre électoral qu’après l’entrée au gouvernement de González Videla, sur décision du tribunal de qualification des élections, par un jugement en date du 6 janvier 1947.

-

[20]

Selon les résultats d’enquête à partir d’échantillons urbains à l’échelle nationale tirés sur 1200 cas, Baromètre CERC, décembre 2004. Nous développons ce point sur l’influence du passé dans Carlos Huneeus, 2003, Chile, un país dividido, Santiago, Catalonia.

-

[21]

Nous avons élaboré sur ce point dans Carlos Huneeus, 2003, « The Consequences of the Pinochet Case for Chilean Politics », dans The Pinochet Case. Origins, Progress and Implications, sous la dir. de Madeleine Davis, Londres, Institute of Latin American Studies, p. 169-188.

-

[22]

Baromètre CERC, septembre 2004.

-

[23]

Linz et Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation, p. 211 [traduction libre].

-

[24]

Samuel P. Huntington, 1991, The Third Wave. Democratization in the Late Twentieth Century, Londres, University of Oklahoma Press.

-

[25]

Sur l’histoire des partis au Chili, voir Samuel J. Valenzuela, 1995, « Orígenes y transformaciones del sistema de partidos en Chile », Estudios Públicos, no 58, automne, p. 5-77.

-

[26]

Giovanni Sartori, 1976, Parties and Party System. A Framework for Analysis, Cambridge, Cambridge University Press.

-

[27]

Le régime de Pinochet a introduit d’importantes réformes dans la structure de l’économie pour juguler l’inflation, stimuler la croissance et diversifier les exportations. Les privatisations accélérées et l’ouverture des marchés aux investissements étrangers ont permis de relancer une économie moribonde à la fin de l’Unité populaire. Cela ne préjuge nullement de la redistribution des richesses ainsi créées, mais le succès macroéconomique du régime militaire, qui a transformé le Chili en la dixième puissance industrielle du monde, est indéniable.

-

[28]

Selon le concept d’Ernst Fraenkel, 1984, Der Doppelstaat. Recht und Justiz im Dritten Reich, Frankfurt, Fischer Taschenbuch Verlag.

-

[29]

Les cas les plus spectaculaires furent l’attentat à Buenos Aires qui coûta la vie au général Prats (qui avait été commandant en chef de l’armée d’octobre 1970 à la fin août 1973, ministre de l’Intérieur et vice-président de la République dans le gouvernement Allende) et à son épouse, en septembre 1974, et l’attentat contre Orlando Letelier et une citoyenne américaine à Washington en septembre 1976. En septembre 1975, la DINA (Direccion de Intelligencia nacional) commit un attentat contre Bernardo Leighton, l’un des fondateurs du PDC, ex-ministre de l’Intérieur, et son épouse, les laissant tous deux gravement blessés.

-

[30]

Les cas de répression qui provoquèrent la mort des victimes ont été documentés par la Commission Rettig, formée par le président Aylwin peu après son entrée en fonction (Informe de la Comision Nacional de Verdad y Reconciliación, Santiago, février 1991, trois tomes, traduits en anglais aux éditions de Notre Dame University Press).

-

[31]

Ricardo Ffrench-Davis, 2003, 3e édition révisée, Entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad. Tres décadas de política económica en Chile, Santiago, J.C. Saez Editor.

-

[32]

Sur la dictature d’Ibáñez, voir Gonzalo Vial, 1996, Historia de Chile (1891-1973). La dictadura de Ibáñez (1925-1931), vol. IV, Santiago, Editorial Fundación.

-

[33]

David Collier (textes rassemblés par), 1979, The New Authoritarianism in Latin America, Princeton, Princeton University Press.

-

[34]

Juan J. Linz, 1994, « An Authoritarian Regime : Spain », dans Cleavages, Ideologies and Party Systems, sous la dir. d’E. Allardt et Y. Littunen, Helsinki, Transactions of the Westermarck Society, 1964. Pour une perspective historique, voir Stanley G. Payne, The Franco Regime 1936-1975, Madison, The University of Wisconsin Press.

-

[35]

Sur l’autoritarisme en Argentine, lire Marcos Novaro et Vicente Palermo, 2003, La dictadura militar (1976-1983). Del golpe de Estado a la restauración democrática, Buenos Aires, Paidós.

-

[36]

Baromètre CERC, septembre 2003.

-

[37]

Sur ce point, voir les écrits de Jaime Guzmán, rassemblés par Gonzalo Rojas Sánchez, Marcela Achurra et Patricio Dussaillant, 1996, Derecho Político. Apuntes de las clases del profesor Jaime Guzmán Errázuriz, Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile. Voir également Huneeus, El régimen de Pinochet, p. 347-351.

-

[38]

Juan Gabriel Valdés, 1989, La escuela de Chicago : Operación Chile, Buenos Aires, Grupo Editorial Zeta S.A.

-

[39]

Sur le rôle de Guzmán et du « Grémialisme » dans l’autoritarisme, voir Huneeus, El régimen de Pinochet, chap. 7.

-

[40]

Nous renvoyons sur ce point à l’excellente étude de Robert Barros, 2002, Constitutionalism and Dictatorship : Pinochet, the Junta, and the 1980 Constitution, Cambridge, Cambrigde University Press.

-

[41]

Ces principes ont été révisés par la réforme constitutionnelle de 1989. Cependant, les militaires continuent de bénéficier de l’autonomie administrative et le régime binominal favorise l’opposition puisqu’il accorde l’avantage à la première minorité avec l’élection de deux députés par circonscription. C’est ainsi qu’avec 34 % des voix, celle-ci a pu obtenir la moitié des sièges.

-

[42]

Juan J. Linz, 1973, « Opposition to and Under an Authoritarian Regime : Spain », dans Regimes and Oppositions, sous la dir. de Robert A. Dahl, New Haven, Yale University Press, p. 171-260 ; et Xavier Tusell, 1977, La oposición democrática al franquismo, 1939-1962, Barcelone, Planeta.

-

[43]

Il existe une vaste bibliographie sur le gouvernement Allende. Un bon ouvrage est celui de Federico G. Gil, Ricardo Lagos E. et Henry Landsberger (dir.), 1979, Chile at the Turning Point. Lessons of the Socialist Years, 1970-1973, Philadelphie, Institute for the Study of Human Issues. Un autre ouvrage intéressant est celui d’un ministre d’Allende, Sergio Bitar, 1979, Transición, socialismo y democracia : la experiencia chilena, Mexico, Siglo XXI.

-

[44]

En Espagne, cela provoqua un conflit politique sous la iie République (1931-1936). L’agitation paysanne intense souleva les craintes de la bourgeoisie et des secteurs urbains de classe moyenne, ce qui nuisit au développement de la démocratie. L’étude classique sur ce thème est celle d’Edward Malefakis, 1971, Reforma agraria y revolución campesina en la España del siglo XX, Barcelone, Editorial Ariel. Sur la droite, voir Richard Robinson A.H., 1974, Los orígenes de la España de Franco.Derecha, república y Revolución 1931-1936, Barcelone, Ediciones Grijalbo S.A. Pour une analyse de l’échec de la démocratie en Espagne, voir Juan J. Linz, 1978, « From Great Hopes to Civil War : The Breakdown of Democracy in Spain », dans The Breakdown of Democratic Regimes, sous la dir. de Juan J. Linz, et Alfred Stepan, Baltimore, Johns Hopkins University Press, p. 142-215. Sur l’histoire, voir Stanley G. Payne, 1995, La primera democracia española. La segunda república, 1931-1936, Barcelone, Ediciones Paidós.

-

[45]

Sergio Molina, 1971, El proceso de cambio, Santiago, Editorial Universitaria.

-

[46]

Parmi l’ample littérature sur le retard de l’agriculture, signalons l’ouvrage classique de l’économiste Jorge Ahumada, 1957, En vez de la miseria, Santiago, Editorial del Pacífico.

-

[47]

Timothy Scully, 1992, Los partidos de centro y la evolución política chilena, Santiago, CIEPLAN-Notre-Dame (Corporation de recherches économiques pour l’Amétrique latine), p. 149.

-

[48]

Les effets de l’industrialisation sur la productivité du secteur rural « furent dévastateurs » (Scully, Los partidos de centro y la evolución, note 366) [traduction libre].

-

[49]

Verónica Valdivia Ortiz de Zarate, 1999, « Yo, el León de Tarapacá. Arturo Alessandri Palma, 1915-1932 », Historia, no 32, p. 485-551.

-

[50]

Texte reproduit dans Gómez, La frontera de la democracia, p. 176.

-

[51]

« El Programa que dará la victoria », El siglo, 22 juillet 1946, p. 3-4.

-

[52]

21 janvier 1947, p. 6.

-

[53]

23 janvier 1947, p. 16.

-

[54]

24 janvier 1947, p. 1.

-

[55]

25 janvier 1947, p. 6.

-

[56]

28 janvier 1947, p. 1.

-

[57]

29 janvier 1947, p. 1 et 4.

-

[58]

2 février1947, p. 1.

-

[59]

25 février 1947, p. 4.

-

[60]

26 décembre 1946, p. 10

-

[61]

16 janvier1947, p. 7.

-

[62]

20 janvier 1947, p. 7.

-

[63]

21 janvier 1947, p. 1.

-

[64]

24 janvier 1947, p. 1.

-

[65]

Selon la loi no 8.811 du 29 juillet 1947. Pour une comparaison des conditions de formation des syndicats agricoles et industriels, voir Brian Loveman, 1976, Struggle in the Countryside, Bloomington, Indiana University Press, p. 124-129.

-

[66]

Loveman, Struggle in the Countryside, p. 131.

-

[67]

S’appuyant sur cette politique anticommuniste, le gouvernement justifia la levée de l’immunité parlementaire du sénateur communiste Pablo Neruda en février 1948, poursuivi pour « outrage à la nation, injures et calomnies contre le président de la République » et pour « atteinte à la sécurité intérieure de l’État et contre l’ordre public », selon les termes de la Loi de Sécurité intérieure de l’État de 1937, pour avoir publié à l’étranger un article critiquant durement la politique de González Videla. Neruda dut vivre caché pendant un an pour éviter sa détention et fuir en Argentine en février 1949. Il raconte cet épisode dans ses mémoires (Pablo Neruda, 1974, Confieso que he vivido, Barcelona, Ediciones Seix Barral, S.A, p. 248-261).

-

[68]

Nos remerciements vont à Brian Loveman et à Elizabeth Lira pour avoir développé cet aspect important de la présidence de González Videla dans leur ouvrage commun, 2000, Las ardientes cenizas del olvido : Vía chilena de Reconciliación Política 1932-1994, Santiago, Ediciones LOM-DIBAM (Direccion de Bibliotecas, Archivos y Museos).

-

[69]

Un bref récit de ces expériences se trouve dans les mémoires d’Augusto Pinochet (1990, Biografía de un soldado, tome I, Santiago, Instituto Geográfico Militar).

-

[70]

Le texte du veto du président Aguirre Cerda est reproduit dans Cámara de Diputados, 1941, 50e session extraordinaire, 18 mars, p. 2803-2805.

-

[71]

Federico Gil, 1969, El sistema político de Chile, Santiago, Editorial Andrés Bello, p. 125.

-

[72]

Sur les résultats des élections, voir Ricardo Cruz-Coke, Historia electoral de Chile, 1925-1973, 1984, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, tableau 4.8.

-

[73]

Aníbal Pinto, 1957, Chile, un caso de desarrollo frustrado, Santiago, Editorial Universitaria, p. 83.

-

[74]

Julio Faúndez, 1988, Marxism and Democracy in Chile. From 1932 to the Fall of Allende, New Haven, Yale University Press, p. 73-75.

-

[75]

Valenzuela, « Orígenes y transformaciones del sistema de partidos en Chile ».

-

[76]

« Les élites conservatrices, comme elles avaient tenté de le faire à répétition depuis 1938, persuadèrent les leaders radicaux de se défaire des communistes. Les radicaux se rendirent aux alarmes de la droite, en partie parce que leur propre parti perdait des votes que le PC lui enlevait » (Paul W. Drake, 1992, Socialismo y Populismo en Chile, Santiago, Ediciones Universitarias de Valparaiso, p. 258 et 262, cité p. 262, traduction libre).

-

[77]

L’ex-député et avocat des droits de la personne, Andrés Aylwin, raconte des souvenirs impressionnants là-dessus dans Andrés Aylwin, 2002, Simplemente lo que vi (1973-1990), Santiago, Ediciones LOM.

Liste des tableaux

Tableau 1

Image du régime du général Pinochet 1987-2004, selon l’intention de vote Total des réponses « bonnes et moins bonnes »

Q. Que pensez-vous des 17 années de gouvernement du général Pinochet ? Diriez-vous qu’elles ont été très bonnes, bonnes, ordinaires, mauvaises ou très mauvaises ?

Note : La question jusqu’en 1994 était celle-ci : « Comment ont été les 17 années du gouvernement de Pinochet ? »