Corps de l’article

Que ce soit en Espagne, en Écosse, en Irlande, au Québec ou en Belgique, le développement des sociétés fut marqué par l’expression d’une question nationale et par un rapport complexe entre différentes identités. La présence de forces politiques portant cette question nationale ou s’organisant vis-à-vis d’elle a eu et continue d’avoir des répercussions sur les dynamiques politiques qui les animent. Contrairement à d’autres démocraties libérales, ce qui est d’abord en jeu, ce sont les frontières du « nous », qui sont non stabilisées. Cela a un impact sur les débats et les dynamiques politiques : la finalité de la prise de pouvoir (réaliser l’indépendance ou non), la nature des revendications qui sont mises de l’avant au détriment d’autres, la construction de l’ennemi politique, le type de divisions au sein de la population, etc. Souvent, ce sont aussi des forces politiques qui ne sont pas uniformes sur l’axe droite–gauche, réunissant sous une même bannière des nationalistes progressistes et des nationalistes conservateurs, dont la prégnance dépend bien sûr du rapport de force entre les tendances. Si le nationalisme peut se révéler un outil de division, il est aussi un outil de développement social, qui conduit les unités (fédérées ou dévolues) à faire des choix politiques distincts et, souvent, à accorder une place centrale à leur État comme outil de transformation sociale.

Bref, avoir ou ne pas avoir de parti politique nationaliste/indépendantiste change quelque chose dans le devenir des sociétés. C’est cette question générale que nous nous sommes posée dans ce numéro thématique. Il traite largement de la situation au Québec, mais comporte aussi des incursions dans d’autres sociétés, en comparaison ou non avec le cas du Québec. Avant de présenter les textes de ce numéro, nous revenons dans cette introduction sur ce qui a constitué le prétexte au colloque « Le PQ 50 ans plus tard », que nous avons organisé dans le cadre du congrès 2018 de la Société québécoise de science politique (SQSP), et l’état des lieux qui l’accompagnait.

* * *

L’objet politique partisan nommé « Parti Québécois » s’est historiquement distingué par deux particularités, qui ont très bien été documentées dans la littérature spécialisée (Pinard et al., 1997 ; Lemieux, 2011 ; Montigny, 2012) : il s’agit d’une coalition hétéroclite sur le plan des idées, qui a réussi à imposer un clivage politique concernant le statut politique du Québec, de 1973 à 2007, dans la société québécoise ; le Parti québécois (PQ) est un parti antisystème qui a réussi par cinq fois à devenir un parti de gouvernement. Cette position particulière du PQ sur l’échiquier politique québécois a conduit à des développements politiques spécifiques en termes de politiques publiques, d’intervention de l’État et d’arrangements institutionnels plus ou moins formalisés avec la société civile. Cela a contribué à forger un régime de citoyenneté québécois qui se distingue du régime de citoyenneté observé dans le reste du Canada. Ainsi, les travaux de Jane Jenson (1998) ont clairement montré pourquoi, au-delà de la question normative de la spécificité nationale du Québec et de son existence comme communauté politique distincte, il était nécessaire de séparer analytiquement le Québec du reste du Canada.

Évidemment, le PQ n’est pas seul à l’origine de cette distinction de l’unique juridiction majoritairement francophone en Amérique du Nord. Néanmoins, sa présence dans le jeu politique a joué un rôle central dans la configuration/reconfiguration des dynamiques politiques, que ce soit avec les autres partis ou avec d’autres acteurs sociaux (Dufour et Traisnel, 2009). Aujourd’hui, le PQ comme véhicule politique de la question du statut politique du Québec est dans la tourmente. Aux dernières élections québécoises du 1er octobre 2018, il a récolté 17,1 % des voix. En 2020, il ne comptait que neuf élus à l’Assemblée nationale. Le succès du PQ a été étroitement lié, au moins jusqu’en 2006, date de création de Québec solidaire (QS), à sa capacité à attirer des votes à Montréal et en région des militants et militantes des milieux communautaires et syndicaux. Depuis la création de l’Action démocratique du Québec (ADQ) en 1994 (parti intégré depuis au sein de la Coalition avenir Québec [CAQ]), des transformations sont à l’oeuvre qui non seulement modifient la place du PQ sur l’échiquier politique, mais ont des répercussions sur les dynamiques politiques et sociales au Québec (et sans doute aussi de la fédération canadienne). Ce sont ces dimensions que nous aimerions creuser dans cette introduction de notre numéro thématique, en insistant sur deux éléments : la reconfiguration de l’arène partisane et la reconfiguration des liens entre l’État, les groupes de la société civile et la question nationale (et donc le PQ).

Partie 1 – La reconfiguration de l’arène partisane

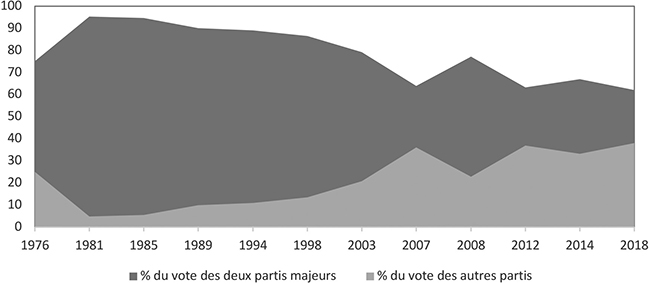

Le résultat électoral de 2018 vient confirmer une évolution du système partisan québécois qui était en marche depuis plusieurs années (Grégoire et al., 2016 ; Montigny, 2016 ; Mahéo et Bélanger, 2018). L’éclatement qui caractérise la période que traverse actuellement le Québec se manifeste de différentes façons. Un multipartisme s’est officiellement installé à partir de 2007 lorsque l’ADQ est parvenue à occuper les fauteuils de l’opposition officielle. En dépit d’un mode de scrutin qui favorise le bipartisme, quatre partis politiques sont représentés à l’Assemblée nationale depuis 2008. Se sont également développés plusieurs sous-systèmes partisans selon les régions. C’est le cas de QS contre le PQ dans certains comtés de l’île de Montréal, de la CAQ et du Parti libéral du Québec (PLQ) en Outaouais, du PLQ contre la CAQ dans la région de Chaudière-Appalaches, du PQ contre la CAQ au Saguenay, dans l’est de Montréal ou dans Lanaudière. Conséquence de ces changements : la place du PQ dans les dynamiques politiques s’est transformée, posant directement la question de son avenir politique.

L’éclatement du système partisan

Le graphique 1 illustre l’évolution du niveau d’ouverture du système partisan depuis la première victoire électorale du PQ en 1976. En 1981, le système est véritablement fermé alors que plus de 95 % des électeurs appuient deux partis majeurs. Le niveau d’appui de ces partis chute sous la barre des 90 % en 1994, puis sous la barre des 80 % en 2003. Il devient clairement ouvert en 2007, quand les partis n’ayant terminé ni premier ni deuxième recueillent plus 36 % des voix. En 2018, le niveau d’ouverture est encore plus grand, alors que les tiers partis recueillent ensemble 38 % de l’appui de l’électorat.

Graphique 1

Évolution du niveau d’ouverture du système partisan québécois 1976-2018

(en pourcentage de l’électorat)

Née en 2012, la Coalition avenir Québec fusionnera avec l’Action démocratique du Québec dans les semaines qui suivront sa création. En prenant le pouvoir le 1er octobre 2018, la CAQ a réussi à incarner la fin du clivage Oui–Non. Issu du PQ, son fondateur François Legault a réuni des adéquistes, d’anciens péquistes et libéraux au sein d’une même famille politique nationaliste (autonomiste). Cette période de grand éclatement du système partisan où quatre partis sont représentés à l’Assemblée nationale ne pourrait être que transitoire.

Sans être irréversible, le déclin de l’appui à la souveraineté du Québec est bien documenté. Simon Langlois (2018) a étudié l’évolution de l’appui à l’indépendance depuis 1995 auprès de la population active francophone. Il considère ce groupe comme étant porteur, puisque traditionnellement plus susceptible d’appuyer l’indépendance. Or, il constate un déclin constant à l’option souverainiste depuis l’échec référendaire de 1995. De la même manière, Eric Montigny (2018) note que lorsque les Québécois ont à choisir entre une nouvelle entente au sein du Canada, le statu quo constitutionnel ou l’indépendance, et celle-ci arrive au dernier rang. Les données recueillies par la Boussole électorale confirment également un déclin. Seulement 30 % des utilisateurs se disaient en faveur de l’indépendance en 2018[1].

Il importe également à l’électeur de se questionner sur la saillance de l’enjeu de l’indépendance lorsque vient le temps d’effectuer son vote. À cet égard, soulignons que les électeurs de Québec solidaire sont divisés sur le clivage Oui–Non. Il ne s’agit donc pas de la raison première pour laquelle une partie de son électorat l’appuie. Un sondage postélectoral révélait d’ailleurs que moins de la moitié de ses électeurs étaient indépendantistes[2]. Le tableau 1 présente des données plus précises quant aux déterminants du vote (Grégoire et al., 2016). En clair, il s’agit pour l’électeur de préciser l’enjeu qui lui importe le plus lorsque vient le temps de choisir pour qui voter. En 2016, la santé figurait au premier rang avec 38 %, contre 3 % pour la souveraineté.

Tableau 1

Déterminants du vote au Québec avant l’élection de 2018

Le déclin de l’appui à l’indépendance chez les nouvelles générations d’électeurs est également bien documenté. Cette chute est encore plus marquée chez les jeunes francophones appartenant à la génération Z, soit ceux nés après 1995 (Dufresne et al., 2019). Des données tirées d’un sondage IPSOS réalisé pendant la campagne de 2018 confirment cette tendance. L’indépendance n’y était favorisée que par 19 % des électeurs de 18 à 25 ans[3]. Contrairement aux générations précédentes, cette même enquête d’opinion révélait que les Z ont également été socialisés politiquement par d’autres enjeux que la question nationale. Ainsi, la crise étudiante de 2012 arrivait au premier rang : 26 % des répondants disaient avoir été sensibilisés à la politique pour la première fois en lien avec cet enjeu. Suivaient l’enjeu des changements climatiques, à 18 %, et la question des migrants à la frontière, à 9 %.

L’éclatement du PQ comme navire amiral de l’indépendance ?

Avec la croissance de Québec solidaire, le PQ n’exerce plus le monopole de l’indépendance. Or, la création du PQ reposait sur la capacité de fédérer les indépendantistes de différents courants politiques. Bref, le PQ se voulait une coalition qui éclaterait au lendemain du « grand soir de l’indépendance » en laissant les clivages de gauche et de droite se manifester comme dans tout « pays normal ». Des personnes aux visions opposées sur des enjeux de politiques publiques devaient ainsi cohabiter en attendant la réalisation de l’objectif premier du parti. Cela commandait pour le chef certains arbitrages. Le ciment de l’indépendance permettait cependant de maintenir l’unité. Cette approche de coalition intrapartisane des indépendantistes avait comme corollaire la reconnaissance du chef du PQ comme étant de facto le chef du mouvement indépendantiste québécois. Gardien de l’option, il lui appartenait de proposer la marche à suivre, d’instaurer les stratégies et de rassembler les autres partenaires.

L’élection en 2018 de dix députés de Québec solidaire, soit le même nombre de députés élus par le PQ, permet maintenant à QS de s’institutionnaliser en occupant une plus grande place à l’Assemblée nationale. Sur le plan électoral, QS semble aussi bénéficier de l’appui d’un électorat plus jeune que celui du Parti québécois. Par le fait même, le chef du PQ ne peut plus se réclamer de facto être le chef du mouvement qui a permis la naissance de sa formation politique il y a plus de cinquante ans.

Tableau 2

De nouveaux moteurs pour le nationalisme québécois

En parallèle, le nationalisme québécois se transforme. Les vecteurs qui le caractérisaient dans les années 1970 ne sont plus les mêmes en 2018. Cela a également pour effet de miner le positionnement central qu’occupait le Parti québécois sur ce front. Le tableau 2 regroupe les données tirées d’un sondage CROP–L’Actualité réalisé en 2016.

Ainsi, les trois enjeux les plus associés au nationalisme québécois contemporain sont l’intégration des nouveaux arrivants, à 60 %, la valorisation du succès de Québécois à l’international, à 52 %, et la mise en valeur du territoire québécois et de ses ressources, à 46 %. Les trois enjeux associés au nationalisme de 1976 sont plutôt la tenue d’un référendum sur l’indépendance du Québec, à 62 %, une lutte face à une élite anglophone, à 56 %, et à l’État québécois comme source de fierté, à 53 %.

L’appui envers le projet indépendantiste est au plus bas et s’inscrit dans une conjoncture politique qui ne lui est pas favorable. Ce contexte peut-il évoluer ? La société civile peut-elle jouer un rôle plus important dans la relance du projet ?

Comment envisager l’avenir du PQ ?

Depuis le 1er octobre 2018, c’est son statut de parti majeur qui est menacé de façon durable. Certains évoquent même sa disparition (Mahéo et Bélanger, 2018). La désinstitutionnalisation vécue par le PQ n’est pas irréversible. Elle se manifeste cependant de différentes façons.

Derrière le 17 % observé au niveau national, se cachent des données qui illustrent son statut de tiers parti dans plusieurs régions[4]. Selon l’analyse des résultats par circonscription publiés par Élections Québec[5], soit le PQ a obtenu moins de 15 % des voix, soit n’a pas terminé parmi les trois premiers dans 72 circonscriptions sur 125. De ce nombre, 38 circonscriptions ont pourtant déjà été représentées par un député du PQ. De façon plus précise, le PQ a terminé quatrième dans 57 circonscriptions, cinquième dans deux circonscriptions et sixième dans une. Il n’est pas parvenu à obtenir 15 % dans 66 circonscriptions.

Sur le plan parlementaire, le PQ se retrouvait, tout comme en 1973, sans véritable statut officiel au lendemain de l’élection puisqu’il n’avait pas recueilli plus de 20 % des suffrages ou fait élire au moins douze députés. La perte de son statut d’opposition officielle s’est traduite par une réduction de ses budgets et du nombre d’employés politiques de l’Assemblée. De même, la perte de quinze sièges s’est traduite par une absence de personnel politique dans la plupart des régions. Cette baisse importante de ressources permanentes et du nombre de professionnels n’a pas été compensée par le statut temporaire accordé par l’Assemblée nationale. Les budgets qui en découlent, tout comme le temps qui lui est accordé en Chambre, ont été établis sur la base du nombre d’élus.

Le changement de statut du PQ a des effets sur l’ensemble de la vie politique de la société, pas uniquement sur les dynamiques intrapartis. Ainsi, les luttes sociales ont historiquement tiré profit de la présence de la question nationale dans la société. Les turbulences actuelles, qui marquent autant les changements au sein du système partisan que les changements internes aux mouvements sociaux, laissent penser qu’une nouvelle phase commence pour la question du statut politique du Québec.

Partie 2 – La reconfiguration des liens entre l’État, les groupes de la société civile et la question nationale

Le Québec se distingue dans les démocraties libérales par son mode de reconnaissance et de financement des groupes communautaires (financement obtenu grâce à une lutte sociale qui s’étale sur plusieurs années) qui favorise l’existence de relations coopération–conflit entre les acteurs sociaux et l’État (White et al., 1992 ; Lamoureux, 1994 ; White, 2012). Ces liens particuliers entre l’État et les acteurs sociaux organisés de la société civile découlent de la présence du PQ sur la scène électorale. Ils ont eu des effets concrets sur le type de politiques publiques mises en place et sur le type de développement social mis en oeuvre par l’État québécois, et ce, au moins jusqu’en 2006.

À cette dimension plus matérielle de l’analyse basée sur les institutions, nous ajoutons une dimension symbolique qui est le produit de ce triptyque question nationale–PQ–acteurs sociaux. Celle-ci contraint aussi fortement les « possibles » des mouvements contestataires eux-mêmes, c’est-à-dire les débats, les revendications, les idées qui circulent au sein des mouvements et la positionnalité des acteurs et actrices qui portent ces mobilisations. Largement connue dans les analyses féministes (Lamoureux, 2001 ; Mills, 2004 ; Bilge, 2010 ; Pagé, 2012 ; 2015), la présence de cette « symbolique nationale » se retrouve dans plusieurs autres espaces de contestation.

Ce que la question nationale (et le PQ) ont fait aux luttes sociales

Le régime de citoyenneté québécois s’inscrit dans des arrangements institutionnels spécifiques qu’il est possible de retracer. Le plus connu et le plus documenté de ces arrangements concerne le mode de financement des groupes communautaires, adopté en 2001, aujourd’hui connu sous le nom de Politique de financement et de reconnaissance des groupes communautaires autonomes. Unique dans les pays du Nord, il permet à certains groupes d’avoir accès à un financement récurrent à la mission qui autorise l’advocacy, c’est-à-dire l’activité politique des groupes et plus particulièrement la défense des droits (White, 2012). Il s’agit d’un mécanisme majeur qui permet une forme d’institutionnalisation de la contestation, dans la mesure où l’État finance, partiellement, le rôle de protestation que certains groupes peuvent jouer et qui leur a historiquement permis de peser sur les politiques publiques québécoises (White et al., 1992 ; Lamoureux, 1994 ; Jetté, 2008). Bien sûr cette politique est jugée insuffisante par les acteurs sociaux qui dénoncent également les transformations récentes des modes de financement du communautaire qui tendent à faire une place croissante au financement par projet au lieu du financement à la mission ou qui valorisent de plus en plus le financement reçu des fondations privées. La présence de cette disponibilité financière, même si elle est jugée insuffisante par les acteurs eux-mêmes, fournit les ressources humaines (comme les permanents salariés des groupes) qui leur assurent une certaine capacité d’action, que ce soit en termes de services à la population, d’expertise ou de mobilisation.

Bien que non directement liée à la question nationale, l’adoption de la Politique de reconnaissance et de soutien des organismes communautaires a été rendue possible, en partie, par la connivence (ponctuelle) des acteurs sociaux avec le PQ. En effet, si dans les années du premier référendum sur la souveraineté, peu de groupes se déclaraient pro-référendum, l’analyse marxiste alors dominante dans ce milieu militant y voyait plutôt un dévoiement bourgeois de la lutte des classes ; en revanche, au moment du deuxième référendum de 1995, les groupes ont été des « partenaires de la souveraineté », même s’ils n’achetaient pas le projet péquiste en tant que tel et proposaient, sur leur propre base, une réflexion sur le Québec de l’avenir (Déclaration en faveur de la souveraineté, 1995). D’ailleurs, en 1995, la Marche Du pain et des roses, pilotée par la Fédération des femmes du Québec, a très bien saisi l’opportunité politique de l’époque. La plupart des revendications portées par la Marche ont été suivies d’effets sur le plan politique ; il était dans l’intérêt du PQ alors au pouvoir de s’assurer du soutien des groupes de femmes et de la population mobilisée autour de la Marche pour son projet de référendum (Graefe, 2001). Ce n’est pas un hasard non plus si, dans la plateforme électorale du PQ en 1994, paraissaient des engagements à l’égard d’une politique d’action communautaire (White, 2012). Autrement dit, la question du statut politique du Québec a créé des liens particuliers (même s’il ne s’agit pas de lien de dépendance) entre les acteurs sociaux et les acteurs péquistes, ce qui a facilité les compromis institutionnels et permis – parfois de manière non volontaire comme avec la Politique, ce que Deena White (2012) montre très clairement – l’adoption de mesures qui sont de véritables innovations politiques.

Finalement, et contrairement à ce que nous dit une partie de la littérature sur l’institutionnalisation des mouvements sociaux, l’institutionnalisation des groupes au Québec ne s’est pas traduite par une baisse de la contestation, mais plutôt par la reproduction de celle-ci, notamment par le financement et la création de conditions permettant de soutenir, sur le plan matériel, la mobilisation.

Autant le triptyque–question nationale–PQ–acteurs sociaux a pu paraître un cercle vertueux pour la contestation et son inscription dans les institutions historiquement, autant les forces partisanes indépendantistes sont fragmentées – voire en déclin – et cela pose un autre défi pour les mouvements sociaux. Au défi « usuel » de fragilisation des organisations de mouvements sociaux face à un État qui se retire de la dépense sociale s’ajoute une fragilisation sur le plan des idées, parce que ce qui est remis en cause avec la disparition ou l’aplatissement de la rhétorique nationale, c’est l’identité nationale au complet.

Quel avenir pour les luttes sociales et nationales au Québec ?

En 2003, la Politique de modernisation de l’État, précédemment nommée « réingéniérie de l’État », a créé notamment des agences responsables de la mise en oeuvre des politiques publiques, élaborées par les ministères (Fortier, 2010). L’introduction de ces « partenariats public–privés » pour la mise en oeuvre des services publics a eu des effets directs sur les groupes communautaires qui sont devenus des partenaires de l’État, au même titre que les autres acteurs privés (Depelteau et al., 2013 : 17). Ils ont alors été soumis au critère de l’efficacité quantitative pour l’évaluation de leurs actions, qui favorise la planification à court terme de la prestation de service et oriente l’intervention auprès des usagers vers une aide plus individualisée et non des actions collectives. En outre, avec ce nouveau statut de partenariat, ils ont été amenés à passer de plus en plus de temps à la reddition de compte et à répondre à des appels à projets pour du financement dédié – ce qui leur laissait moins de temps pour accomplir leurs actions de mobilisations. Même si en 2004 le ministère de la Santé et des Services sociaux a réitéré sa volonté de conserver un statut particulier pour les groupes communautaires et n’a pas touché le programme de soutien aux organismes communautaires du ministère, la situation demeurait incertaine dans ce ministère, mais également dans les autres. En 2012, Dominique Masson présente les relations entre l’État du Québec et les groupes comme une image hybride où des logiques concurrentes d’action et de prise de décision se côtoient : d’une part, une approche managériale, qui repose sur des critères d’efficacité chiffrée et quantitative, des modes de décision hiérarchiques liés à des « partenariats » entre le secteur privé et des groupes, ainsi que de l’expertise scientifique et, d’autre part, une logique de capacitation communautaire (ou sociale-libérale, comme le dit l’autrice), qui définit des critères d’évaluation alternatifs, repose sur une expertise vécue des usagers soutenue par un financement à la mission et qui privilégie la prise de décision par les membres. Depuis 2012, le rapport de force entre ces deux logiques ne s’est pas amoindri et le futur demeure incertain : il va dépendre de la capacité des groupes de créer une résistance et de créer des forces d’opposition afin de faire cheminer leur agenda de défense de droits et de préservation de leur statut à part au sein de l’État. Comme on le voit, ces multiples changements remettent en question la capacité à défendre les droits et à offrir des services alternatifs aux services étatiques à la population. Ils remettent également en cause le modèle québécois qui fut en bonne partie façonné par le Parti québécois.

Sur le plan symbolique, des transformations importantes sont également en cours. La société québécoise a changé depuis les années 1970 : les francophones sont aujourd’hui aux commandes des principales institutions politiques et de certaines des institutions économiques. La langue (le français) n’est plus le marqueur de classe qu’il a été.

Pour certains, ce serait plutôt la condition de migrant couplée à la racialisation de certaines catégories de population qui serait au coeur des enjeux de justice sociale. Par exemple, au sein du mouvement des femmes, les militantes qui liaient le genre, la classe et les luttes nationales sont contestées par les femmes racisées et par des femmes plus jeunes qui font face à un Québec différent, un Québec où les enjeux économiques ont changé et un Québec où les revendications de politiques intersectionnelles s’accroissent, qu’elles concernent la question de l’origine ou les questions de sexualité (Dufour et Pagé, 2020).

À titre d’illustration, dans le secteur du logement, la question du logement des femmes, voire des femmes racisées, a fait son apparition dans plusieurs collectifs montréalais (et au sein des milieux féministes) ; des problèmes sont abordés dans les groupes concernant la trop grande homogénéité des milieux militants communautaires versus la grande hétérogénéité des populations concernées, en particulier en milieu urbain[6] ; les associations étudiantes se sont largement investies dans la question du harcèlement sexuel et du consentement ; les militantes féministes sont, en grande partie, à l’origine des dernières revendications visant la rémunération des stages de formation, quel que soit le domaine considéré[7]. Bref, les voix minoritaires sont davantage prises en considération et le « tournant intersectionnel » fait également son apparition dans les manières de faire des mouvements.

Historiquement, le « nous » québécois n’a tout simplement pas été perçu comme problématique : il faisait exister une communauté politique distincte vis-à-vis du gouvernement fédéral et permettait des alliances ponctuelles avec le PQ autour de la question nationale, quand il était stratégique de le faire. Aujourd’hui, ce « nous » homogène est remis en question et il provoque des ruptures douloureuses qui se traduisent par une redéfinition des liens entre les groupes organisés de la société civile et l’État.

À gauche, l’apparition sur la scène partisane (depuis 2006) de Québec solidaire, de qui plusieurs acteurs de la société civile sont proches – à la fois sur le plan des politiques sociales ET celui des conceptions de la communauté politique –, pourrait durablement changer la donne si le parti poursuit son institutionnalisation. Mais si l’on se fie au développement en cours dans les milieux féministes militants, des divisions sont à prévoir au sein des milieux militants eux-mêmes. Les organisations des mouvements sociaux vont-elles redéfinir les luttes nationales ? Il existe, dans les milieux progressistes, une forme d’habitude à penser (et à vivre avec) les différences qui pourrait, sans aucun doute, servir une recomposition des discours en présence.

À droite, l’arrivée au pouvoir de la Coalition avenir Québec confirme un réalignement des forces politiques où la question nationale prend de nouvelles formes. En 2018, la CAQ est devenue le principal porteur du nationalisme québécois. Les enjeux qui y sont associés en 2020 sont bien différents de ceux portés par le PQ au début des années 1970. Cela n’est d’ailleurs pas étranger à la difficulté actuelle du PQ de rassembler des partisans de gauche et de droite. Le parti de René Lévesque est certes victime de ses échecs référendaires. Il est aussi durement affecté par l’émergence de nouveaux clivages et par le renouvellement générationnel de la société québécoise. Ensemble, ces deux facteurs contribuent à l’érosion de sa base électorale.

* * *

Plusieurs contributions de ce numéro thématique de Politique et Sociétés nous renseignent sur différents aspects de ce grand chambardement de la politique québécoise.

En premier lieu, Valérie-Anne Mahéo et Éric Bélanger expliquent les causes structurelles du plus grand revers électoral de l’histoire du parti. En examinant les dynamiques générationnelles du comportement électoral des Québécois, leur article jette un éclairage nouveau sur les sources de ce déclin. À cette fin, ils mobilisent des données postélectorales de 2007 à 2018. Ils y confirment la faiblesse de ses appuis auprès des nouvelles générations. Ils énumèrent ensuite des enjeux précis avec lesquels les plus jeunes cohortes d’électeurs seraient en rupture avec les positions défendues par ce parti. Il s’agit des attitudes des plus jeunes envers la diversité, l’interventionnisme étatique et la souveraineté. En raison d’une offre politique plus diversifiée tant à droite qu’à gauche, ils constatent enfin que même l’appui traditionnel des baby-boomers, la génération ayant pourtant permis l’émergence du PQ, ne lui semble plus acquis.

Henry Milner nous présente dans son essai une facette méconnue de l’histoire du Parti québécois. Tout en rappelant la diversité idéologique qui prévalait à l’origine, il constate que le parti se réclamera rapidement de la social-démocratie. Acteur important au sein du parti, il a eu le mandant de tisser des liens sur la scène internationale, notamment pour que le PQ soit membre de l’Internationale socialiste. Il relate les efforts déployés et les obstacles rencontrés. Il souligne également que lors sa fondation, sans établir de liens organiques, le PQ affichait un « préjugé favorable aux travailleurs et aux syndicats ». Il présente donc la crise économique de 1982, et la lutte avec les syndicats qui en découla, comme un événement marquant. Alors que le PQ continuera par la suite à se revendiquer comme étant social-démocrate, cette crise provoquera une certaine rupture avec le milieu syndical. Même si le PQ a réussi à regagner certains de ces appuis, il ne sera plus jamais le même.

Patrick Taillon et Amélie Binette tracent dans leur article le bilan du Parti québécois sur le front constitutionnel. Ils rappellent d’abord le dilemme devant lequel s’est retrouvé le parti, soit celui de poursuivre coûte que coûte son idéal d’accession à l’indépendance ou celui de défendre les intérêts du Québec, quitte à améliorer le fonctionnement de la fédération canadienne. En analysant les actions et les discours du PQ en matière de relations intergouvernementales, leur article permet de brosser un portrait des stratégies mises en oeuvre par les gouvernements péquistes pour tenter de protéger l’autonomie du Québec tout en étant un partenaire actif au sein de la fédération canadienne. Paradoxalement, ils constatent que les gouvernements du Parti québécois, pourtant indépendantistes, ne se sont pas comportés de façon différente des autres. Entre les gouvernements du PQ et ceux du PLQ, de l’Union nationale et maintenant de la CAQ, ils notent une différence de degré plus qu’une différence de nature.

Katryne Villeneuve-Siconnelly propose, pour sa part, un bilan du Parti québécois à l’international en le comparant au Scottish National Party en Écosse et au Sinn Féin en Irlande du Nord. Elle se demande notamment jusqu’à quel point ces partis nationalistes sont antisystèmes, dans la mesure où ils ont tous trois pour objectif d’obtenir la sécession du système politique existant. À partir des plateformes électorales des partis, elle fait ressortir que ces partis diffèrent les uns des autres, certains défendant des positions plus radicales que d’autres. Elle montre notamment que plus un parti est institutionnalisé, moins ses plateformes ont une teneur antisystème. Plusieurs raisons peuvent expliquer la volonté d’un parti de jouer le jeu institutionnel, ou non. Parmi celles-ci, elle explore la volonté du parti d’améliorer son score électoral, le soutien de la population vis-à-vis de l’indépendance et la présence d’un système électoral favorable.

Enfin, la contribution de Marc Pomerleau offre un éclairage différent sur la question indépendantiste en Catalogne et qui pourrait aussi être matière à réflexion pour le Parti québécois. En effet, il montre comment le mouvement indépendantiste catalan s’est adapté à la nouvelle réalité multilingue sur son territoire en traduisant ses propositions dans de nombreuses langues afin de convaincre les Néo-Catalans du bien-fondé de son option. De plus, cette activité volontaire en faveur de la traduction lui permet de se faire entendre de l’Union européenne et des institutions internationales. Il nous offre ainsi un angle traductologique de la question de l’indépendance nationale, habituellement traitée par le biais de son histoire, de ses organisations politiques ou de ses institutions politiques. Il propose également de réfléchir, plus largement, à la réception de la question de l’indépendance (traduite ou non) auprès des populations dont la langue première n’est pas la langue commune.

Parties annexes

Notes biographiques

Pascale Dufour est professeure titulaire de science politique à l’Université de Montréal et responsable de la mineure en études féministes, des genres et des sexualités. Elle travaille sur les mouvements sociaux en perspective comparée.

Eric Montigny est professeur au Département de science politique de l’Université Laval. Il est le directeur scientifique de la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires. Il se spécialise dans l’étude des partis politiques et des systèmes partisans. Il étudie également l’évolution du nationalisme québécois. En 2018, il a publié aux Presses de l’Université Laval l’ouvrage Leadership et militantisme au Parti québécois. De Lévesque à Lisée.

Notes

-

[1]

Source : (https://ici.radio-canada.ca/special/2018/boussole-electorale/langue-francais-souverainete-quebec-independance-pays-etat/index.html), consulté le 12 juin 2020.

-

[2]

Source : (http://angusreid.org/quebec-election-2018-analysis/), consulté le 12 juin 2020.

-

[3]

Voir : (https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2018-09/rapport_-_les_jeunes_et_la_politique_-_ipsos_-_la_presse_13092018.pdf), consulté le 12 juin 2020.

-

[4]

La loi électorale prévoit un seuil de 15 % de voix dans une circonscription pour recevoir un remboursement de ses dépenses électorales.

-

[5]

Voir : (https://www.electionsquebec.qc.ca/francais/provincial/resultats-electoraux/elections-generales.php?e=83&s=1&c=tous#s), consulté le 12 juin 2020.

-

[6]

Voir notamment le Colloque « Perspectives féministes sur le logement des femmes » des 15 et 16 mai 2017 à l’Université du Québec à Montréal ; ou le rapport du Réseau québécois des OSBL [organismes sans but lucratif] d’habitation, « Femmes et logement communautaire : situations, actions et perspectives », avril 2018.

-

[7]

Voir sur Internet l’entrevue avec Camille Tremblay-Fournier et Sandryne Belley à ce propos : (https://www.ababord.org/Les-stages-renumeres-c-est-CUTE), consulté le 10 février 2019.

Bibliographie

- Bilge, Sirma, 2010, « “…Alors que nous, Québécois, nos femmes sont égales à nous, et nous les aimons ainsi” : La patrouille des frontières au nom de l’égalité de genre dans une “nation” en quête de souveraineté », Sociologie et Sociétés, vol. 42, no 1, p. 197- 226.

- Castonguay, Alec, 2016, « CAQ : le pari de la fleur de lys », L’Actualité, mars.

- Depelteau Julie, Francis Fortier et Guillaume Hébert, 2013, Les organismes communautaires au Québec : financement et évolution des pratiques, Montréal, Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS), consulté sur Internet (https://cdn.iris-recherche.qc.ca/uploads/publication/file/Communautaire-WEB-02.pdf), le 10 février 2019.

- Dufour, Pascale et Geneviève Pagé, 2020, « Gender and Feminists Mobilization in and Beyond Quebec », dans Alexandra Dobrowolsky et Fiona MacDonald, Turbulent Times, Transformational Possibilities ? Gender and Politics Today and Tomorrow, Toronto, University of Toronto Press, p. 221-239.

- Dufour, Pascale et Christophe Traisnel, 2009, « Aux frontières mouvantes des mouvements sociaux, ou quand les partis politiques s’en mêlent. Le cas du souverainisme au Québec », Politique et Sociétés, vol. 28, no 1, p. 37-62.

- Dufresne, Yannick, Charles Tessier et Eric Montigny, 2019, « Generational and Life-cycle Effects on Support for Quebec Independence », French Politics, vol. 17, no 1, p. 50-63.

- Fortier, Isabelle, 2010, « La modernisation de l’État québécois : la gouvernance démocratique à l’épreuve des enjeux du managérialisme », Nouvelles pratiques sociales, vol. 22, no 2, p. 35-50.

- Graefe, Peter, 2001, « Whose Social Economy ? Debating New State Practices in Québec », Critical Social Policy, vol. 21, no 25, p. 34-58.

- Grégoire, Marie, Eric Montigny et Youri Rivest, 2016, Le coeur des Québécois. De 1976 à aujourd’hui, Québec, Presses de l’Université Laval.

- Jenson, Jane, 1998, « Les réformes des services de garde pour jeunes enfants en France et au Québec : une analyse historico-institutionnaliste », Politique et Sociétés, vol. 17, nos 1-2, p. 183-216.

- Jetté, Christian, 2008, Les organismes communautaires et la transformation de l’État-providence, Québec, Presses de l’Université du Québec.

- Lamoureux, Jocelyne, 1994, Le partenariat à l’épreuve, Montréal, Éditions Saint-Martin.

- Lamoureux, Diane, 2001, L’amère patrie. Féminisme et nationalisme dans le Québec contemporain, Montréal, Remue-ménage.

- Langlois, Simon, 2018, « Évolution de l’appui à l’indépendance du Québec de 1995 à 2015 », dans Amélie Binette et Patrick Taillon (sous la dir. de), La démocratie référendaire dans les ensembles plurinationaux, Québec, Presses de l’Université Laval, p. 55-84.

- Lemieux, Vincent, 2011, Les partis générationnels au Québec. Passé, présent, avenir, Québec, Presses de l’Université Laval.

- Mahéo, Valérie-Anne et Éric Bélanger, 2018, « Is the Parti Québécois Bound to Disappear ? A Study of the Current Generational Dynamics of Electoral Behaviour in Quebec », Revue canadienne de science politique, vol. 51, no 2, p. 335-356.

- Masson, Dominique, 2012, « Changing State Forms, Competing State Projects : Funding Women’s Organizations in Québec », Studies in Political Economy, vol. 89, p. 79-103.

- Mills, Sean, 2004, « Québécoises deboutte ! Le Front de libération des femmes du Québec, le Centre des femmes et le nationalisme », Mens, vol. 4, no 2, p. 183-210.

- Montigny, Eric, 2012, Leadership et militantisme au Parti québécois, Québec, Presses de l’Université Laval.

- Montigny, Eric, 2016, « La fin des Oui et des Non au Québec ? Un clivage en déclin », L’Idée fédérale, Bulletin, vol. 7, no 1, n.p., consulté sur Internet (http://ideefederale.ca/documents/Janvier_2016_fr.pdf), le 6 juin 2020.

- Montigny, Eric, 2018, « Un bilan de l’expérience référendaire québécoise », dans Amélie Binette et Patrick Taillon (sous la dir. de), La démocratie référendaire dans les ensembles plurinationaux, Québec, Presses de l’Université Laval, p. 55-84.

- Montigny, Eric, 2019, « A Realignment Election ? », Inroads, vol. 44, n.p., consultable sur Internet, (https://inroadsjournal.ca/?issues=issue-44-winter-spring-2019).

- Pagé, Geneviève, 2012, Feminism à la Quebec : Ideological Travelings of American and French Thought (1960-2010), thèse de doctorat en études féministes, University of Maryland, College Park.

- Pagé, Geneviève, 2015, « “Est-ce qu’on peut être racisées, nous aussi ?” : Les féministes blanches et le paradoxe du désir de racisation », dans Naïma Hamrouni et Chantal Maillé (sous la dir. de), Le sujet du féminisme est-il blanc ? Femmes racisées et recherche féministe, Montréal, Remue-ménage, p. 133-154.

- Pinard, Maurice, Robert Bernier et Vincent Lemieux, 1997, Un combat inachevé, Québec, Presses de l’Université du Québec.

- White, Deena, 2012, « Interest Representation and Organisation in Civil Society : Ontario and Quebec Compared », British Journal of Canadian Studies, vol. 25, no 2, p. 199-229.

- White, Deena, Céline Mercier, Henri Dorvil et Lili Jureau, 1992, « Les pratiques de concertation en santé mentale : trois modèles », Nouvelles pratiques sociales, vol. 5, no 1, p. 77-93.

Liste des figures

Graphique 1

Évolution du niveau d’ouverture du système partisan québécois 1976-2018

(en pourcentage de l’électorat)

Liste des tableaux

Tableau 1

Déterminants du vote au Québec avant l’élection de 2018

Tableau 2

De nouveaux moteurs pour le nationalisme québécois

10.7202/043963ar

10.7202/043963ar