Résumés

Résumé

Cette étude longitudinale illustre l’évolution du comportement en matière de réchauffement climatique de l’Institut économique de Montréal depuis sa fondation en 1999. Appuyés par une démarche en trois volets, les résultats obtenus démontrent que cette organisation est intégrée dans la coalition canadienne de l’industrie des hydrocarbures et qu’elle a fait évoluer son comportement public de la négation du réchauffement climatique d’origine anthropique vers une posture de résistance systématique aux politiques climatiques sur deux décennies.

Mots-clés :

- réchauffement climatique,

- lobbying,

- think tank,

- contre-mouvement environnemental,

- groupes d’intérêts

Abstract

This longitudinal study illustrates the evolution of the Montreal Economic Institute’s behaviour about global warming since its foundation in 1999. Supported by a three-pronged approach, the results obtained show that this organization is integrated into the Canadian hydrocarbon industry coalition and that it has changed its public behaviour from the negation of the anthropogenic global warming to a posture of systematic resistance to climate policies over two decades.

Keywords:

- global warming,

- lobbying,

- think tank,

- environmental countermovement,

- interest groups

Corps de l’article

Même s’ils font partie du paysage occidental depuis des décennies, les organisations de recherche indépendantes – ou think tanks – sont parvenues, par un concours de circonstances, à préserver leur exotisme aux yeux des observateurs contemporains. Mais, en plus de cette qualité rare qui est de faire durer le mystère les entourant, ceux qu’on appelle aussi laboratoires d’idées ont fait s’élever un clivage saisissant à leur sujet autant dans la littérature journalistique que savante. Alors que certains les considèrent comme les nouveaux champions-spécialistes capables de faire passer l’élaboration des politiques publiques à un autre niveau (McGann, Viden et Rafferty 2014), d’autres invitent à se méfier de ces regroupements, quand ils ne les discréditent pas tout simplement (Lenglet et Vilain 2011). En somme, ces organismes sans but lucratif (OSBL) se présentant comme des instituts, voire comme des centres de recherche, sont-ils des lobbies en habit de camouflage ou des organisations authentiquement vouées à la recherche ? Voilà la question clivante qui a aménagé les tranchées que nous connaissons à leur sujet.

La réputation conflictuelle des think tanks s’explique pourtant rapidement en rappelant la pluralité des modi operandi de ces organisations devenues très nombreuses aujourd’hui. Deux mois avant la chute du mur de Berlin, Kent Weaver (1989) a proposé la typologie devenue aujourd’hui la plus populaire pour cataloguer la faune des laboratoires d’idées. Classés selon trois différents types, certains incarnent de véritables entreprises militantes au service de causes prédéfinies, alors que d’autres fuient les polémiques et les controverses comme un mantra afin de se présenter comme des universités sans étudiants (en s’adonnant à une production savante), sinon sous la forme de consultants externes de recherche pour diverses organisations. Si cette typologie loge désormais dans l’anthologie de la littérature concernant les think tanks, elle souffre encore, trente ans après, de deux défauts attestés.

Sur le plan théorique, les catégories évoquées par Weaver ne sont pas mutuellement exclusives, car une même organisation peut être rangée à la fois dans toutes ces catégories. Par exemple, une organisation de recherche indépendante, qu’on dit « engagée », peut avoir comme mission de contribuer à l’éradication de la faim dans le monde, soumettre des publications à des revues scientifiques et accepter des contrats de recherche allant en ce sens de la part de clients externes, qu’il s’agisse d’organisations non gouvernementales (ONG), de gouvernements, d’entreprises, de mouvements sociaux, etc. C’est à un constat similaire qu’arrive Donald Abelson (2009 ; 2016), le seul universitaire canadien ayant consacré sa carrière à l’étude des think tanks, pour qui depuis les années 1970 de plus en plus d’organisations peuvent être classées dans deux ou trois catégories à la fois.

Sur le plan pratique, trente ans après la présentation de ces catégories devenues « classiques » par Weaver, aucune méthode n’a été élaborée pour départager les think tanks de manière empirique. Cette situation nous ramène à la même formule de classification subjective, « I know one when I see one », évoquée par un des premiers spécialistes de ces instituts (McGann 1995), lorsque vient le temps de ranger une organisation dans la catégorie des think tanks militants, de consultants ou d’universités sans étudiants.

C’est à l’aide d’une étude de cas longitudinale que cet article vise à élaborer une première version d’une procédure capable de répondre à ces défis de classification. En plus de l’ambition d’offrir une contribution méthodologique, cet article aspire à illustrer l’évolution de la production documentaire en matière de réchauffement climatique de l’organisation ayant servi de foyer historique à la diffusion des idées néolibérales au Québec durant deux décennies (Lamy 2019b ; 2019c ; Laberge 2021).

Think tanks anti-régulation et contre-mouvement environnemental, ce que révèle la littérature universitaire

Alors qu’il ne préoccupait qu’un nombre restreint de chercheurs durant les années 1980, le réchauffement climatique a réussi à déborder le champ scientifique et figure parmi les plus importants thèmes politiques du XXIe siècle. La situation est telle que le sujet meuble maintenant l’actualité quotidiennement et réussit même sur une base régulière à encadrer les autres enjeux « normaux » de la réalité politique comme l’économie, l’agriculture, la santé publique, les transports, l’urbanisme et même l’immigration.

Si les changements climatiques composent désormais un thème fort de la mobilisation politique à l’échelle internationale, la situation inverse est également avérée. La montée de mouvements contre-environnementaux variés, allant de la négation du réchauffement jusqu’à la promotion du démantèlement des politiques environnementales, est bien documentée. Un même constat traverse la littérature internationale à leur sujet, que ce soit en Allemagne, en Australie ou aux États-Unis : les think tanks opposés à l’intervention de l’État et aux régulations économiques – qu’ils soient conservateurs ou néolibéraux – fonctionnent en réseau à l’échelle internationale (Djeli et Mousavi 2020) et cela fait d’eux des acteurs clés dans l’organisation de la résistance aux politiques climatiques (Jacques, Dunlap et Freeman 2008 ; Plehwe 2014 ; Hein et Jenkins 2017).

Aaron McCright et Riley Dunlap (2000 ; 2003) ont été les premiers à détailler le rôle stratégique des think tanks pro-marché dans la coalition des intérêts cherchant à faire tomber le protocole de Kyoto. S’étant attardé à la qualité de cette recherche indépendante, Robert Neubauer (2011) évoquait une image sans ambiguïté : « manufacturing junk » ou l’industrialisation de la « camelote » concernant leur production documentaire visant à nier le réchauffement climatique, sinon ses origines anthropiques. Aussi tranchante quant à elle et puisant dans le lexique militaire, Elaine McKewon (2012) désignait les études de ces mêmes organisations comme de « munitions » ayant servi à délégitimer la science du climat dans les journaux australiens sur une décennie.

Plus encore, la littérature entourant le rôle d’une quantité de think tanks anti-régulation dans l’organisation du contre-mouvement environnemental illustre toute l’ampleur et la complexité du phénomène. Justin Farrell (2019) a souligné le rôle essentiel des fondations philanthropiques américaines dans le financement de l’essor de la désinformation concernant les changements climatiques. On ne saurait par ailleurs se passer du meilleur livre – Climate Politics and the Impact of Think Tanks. Scientific Expertise in Germany and the US (Ruser 2018) – produit jusqu’ici sur le sujet et ayant démontré la fonction stratégique des think tanks associés au néolibéralisme et au conservatisme aux États-Unis et leur succès quant au démantèlement de politiques environnementales sous Georges W. Bush et Donald Trump.

Think tanks et lobbyisme, les sources journalistiques

La littérature universitaire n’est pas la seule à s’être penchée sur le comportement de ces organisations. Une abondance de sources journalistiques a mis en lumière les liens qu’ont développés lobbies, fondations, corporations et intérêts étrangers avec divers think tanks américains, surtout depuis les années 2000.

Depuis le début du XXIe siècle, plusieurs journaux anglophones explorent le même filon qu’est celui de l’ambition d’ubiquité d’une quantité de think tanks contemporains qui consiste à la fois à vendre leurs services à des groupes portés par un programme politique et à se présenter comme des organisations de recherche vouées à l’avancement des connaissances. Déjà en 2013, dans l’article « Meet the Think Tank Scholars Who Are also Beltway Lobbyists », le journal The New Republic évoquait le double emploi de directeurs de divers think tanks prestigieux à Washington qui s’adonnaient également à des activités de lobbying (Williams et Silverstein 2013). En 2016, le New York Times ajoutait aux soupçons en publiant une recherche non exhaustive montrant que 75 employés des think tanks washingtoniens cumulaient les rémunérations à la fois en recherche et en activités de lobbyisme relatives à une panoplie de domaines : relations internationales, santé publique, taxation, régulation économique, environnement, énergie, etc. (Lipton, Confessore et Williams 2016 ; Lipton et Williams 2016). Il a aussi été souligné que les salaires de plusieurs directeurs de think tanks américains augmentaient plus rapidement que dans les autres secteurs, au point où ils tutoyaient désormais ceux des lobbyistes (Silverstein 2013).

Cette évolution de la situation des think tanks se comprend d’autant mieux lorsqu’on se penche sur l’envergure des flux économiques auxquels sont désormais branchées ces organisations. Entre 2011 et 2014, une autre enquête du New York Times révélait que 64 gouvernements étrangers avaient subventionné pour 92 millions USD plusieurs think tanks américains sans le déclarer afin de faire valoir par la recherche divers dossiers de politiques extérieures et d’économie internationale, violant ainsi la loi sur la propagande étrangère en sol américain (Lipton, Williams et Confessore 2014). On apprenait ensuite que ces montants continuaient de progresser les années subséquentes (2014-2018), faisant passer le nombre de gouvernements étrangers à 80 et leurs subventions à 174 millions CAD (CIP 2020a). En plus d’évoquer des plaintes de chercheurs qui avouaient avoir à gérer des pressions contredisant ce que leur éthique professionnelle exigeait d’eux, la conclusion de l’équipe d’enquête du New York Times statuait de manière imagée que divers think tanks prenaient désormais la forme du « muscular arm of foreign governments’ lobbying in Washington » (Lipton, Williams et Confessore 2014).

Mais l’apparence de conflit d’intérêts va bien au-delà des questions de relations internationales ; pratiquement tous les secteurs économiques à haute capitalisation ont fait évoluer leurs stratégies de communication politique en dépassant le lobbyisme classique, c’est-à-dire en finançant des activités de recherche sur des enjeux spécifiques. En plus des secteurs technologique (Wakabayashi 2020), pharmaceutique (Batt 2019 ; Lacy 2019) et financier (McClenaghan 2021), le secteur militaro-industriel s’illustre par l’ampleur de ses liens avec l’univers des think tanks, alors que, entre 2014 et 2019, une cinquantaine de ces organisations s’étaient partagé un milliard USD provenant d’organismes et d’entreprises liés à la défense et à l’armement (CIP 2020b).

Dans le cas qui intéresse le présent article, les sommes investies par diverses industries ayant servi à intervenir sur le dossier climatique se comptent aussi en dix chiffres. Entre 2015 et 2019, les cinq principaux géants pétroliers et gaziers ont dépensé un milliard, ou 200 millions USD annuellement, dans des activités de « lobbying et relations publiques “contraires” aux conclusions de l’Accord de Paris sur le climat » (AFP 2019). Après avoir compilé et classé les 51 milliards USD dépensés en lobbyisme déclarés aux États-Unis de 2000 à 2016, Robert J. Brulle (2018) soulignait que les changements climatiques composaient désormais 3,9 % des activités de lobbying (ou 2 milliards USD) et qu’une portion importante de ces fonds avait servi à financer les activités climatosceptiques d’un nombre important de think tanks conservateurs ou néolibéraux américains. En lien avec ces fonds, un article du Guardian évoquait qu’entre 2002 et 2010, 118 millions USD provenant essentiellement de l’industrie pétrolière – entre autres d’Exxon Mobil, de Donors Trust et des fondations des frères Koch – avaient servi à financer un vaste réseau de 102 think tanks niant le réchauffement climatique (Goldenberg 2013).

Les liens entre l’industrie fossile et les think tanks climatosceptiques allant toujours en se confirmant davantage avec le temps (Hamilton 2010 ; Owen et Bignell 2010), on ne trouve plus un livre traitant de cette industrie sans qu’il soit question du rôle stratégique qu’ont joué ces organisations de recherche indépendantes (Hoggan et Littlemore 2009 ; Mayer 2017). Un livre produit par un professeur de l’Université Simon Fraser a même été entièrement consacré aux raisons économiques et politiques liant l’industrie fossile et le réseau de think tanks anti-régulations au Canada (Gutstein 2019).

Amené par les scientifiques ayant ferraillé avec l’industrie du tabac, le concept de marchands de doute (Micheals 2008) a maintenant fait florès et une lignée originale de recherche en controverses publiques, en études des groupes de pression et en études politiques environnementales en découle désormais (Oreskes et Conway 2010a ; Miller et Dinan 2015 ; Chiroleu-Assouline et Lyon 2020 ; Kentros 2020).

Ces sources journalistiques et universitaires confirment tout l’intérêt qu’il y a à se pencher sur le comportement dans la durée du principal think tank néolibéral québécois afin d’évaluer la qualité de sa contribution au débat sur le réchauffement climatique au Québec pendant les décennies cruciales du développement national des politiques climatiques.

En 2017, le collectif Transparify (2017), après avoir analysé les politiques de transparence de plus de 150 think tanks dans le monde, accordait à l’Institut économique de Montréal (IEDM) la pire note (0 sur 5) qualifiée de « haute opacité » à son protocole de divulgation des sources de financement. Depuis, l’IEDM a fait évoluer sa politique en identifiant ses bailleurs de fonds par secteur d’industrie, sans nommer les contributeurs ni communiquer les montants obtenus. Néanmoins, cette évolution de leur politique manifeste encore un haut niveau d’opacité, car s’il est bien divulgué que l’IEDM recevait 128 000 CAD de la part de l’industrie pétrolière (ou 5,28 % de son financement total en 2020), 74,6 % du financement annuel provenait de fondations, sans qu’on puisse en savoir davantage à ce sujet. Or, il est connu depuis longtemps que le financement provenant des fondations n’est pas désintéressé et que ces créatures juridiques peuvent même servir d’écran dans une chaîne de financement en rendant anonyme aux yeux du public, et en toute légalité, le nom des donateurs originels pour l’organisation qui en bénéficie.

Ainsi, la nature des assises financières de cette organisation, dont le champ d’activité légalement défini est de s’adonner à des « activités de recherche et d’éducation », demeure essentiellement fermée au public alors que la divulgation des sources de financement et des conflits d’intérêts sont des conditions sine qua non pour les acteurs oeuvrant dans le monde de la recherche scientifique.

L’institut économique de Montréal et l’environnement

Parmi les plus anciennes organisations de recherche sans but lucratif situées au Québec qui produisent de la recherche sur les politiques publiques et les enjeux de sociétés et qui demeurent en activité, l’IEDM (créé légalement en 1999) est la troisième après l’Institut de recherche en politique publique (IRPP) fondé en 1972 et le Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO) né en 1994.

Bien que l’IEDM existait juridiquement depuis 1987, c’est en 1997 qu’il est relancé par quelques membres du club libertarien Les Amis de la liberté afin de l’institutionnaliser sous la forme d’un think tank (Kelly-Gagnon 2021). Plus techniquement, c’est en 1999 que cet OSBL obtient un statut d’organisme de bienfaisance en bonne et due forme et que ses activités de recherche et de communication deviennent accessibles au public tout en étant archivées sur son site Internet. Son président fondateur, Michel Kelly-Gagnon (2011), expliquait dans un témoignage résumant ses motivations profondes que lui et d’autres sympathisants libertariens avaient, avec cette initiative, pour ambition de mettre fin à la pensée unique au Québec en promouvant de manière organisée le courant de pensée théorisé à différents égards par Friedrich Hayek, Ludwig von Mises, Milton Friedman et plusieurs autres.

Devenue avec les années le principal foyer de diffusion et d’organisation du néolibéralisme au Québec, cette organisation a su développer une quantité de liens avec le monde économique et politique au Québec. Si le principe des portes tournantes entre les think tanks et ces univers est attesté aux États-Unis depuis longtemps, il l’est aussi au Québec depuis le XXe siècle (Lamy 2019a). Le curriculum professionnel de plusieurs acteurs historiques clés de l’IEDM suffit pour montrer le rôle de carrefour politique joué par cet institut depuis 1999.

Lors des 133 conférences et 317 communications à des colloques, commissions parlementaires, forums économiques ayant eu lieu durant les 21 premières années de son existence, plusieurs des visages les plus connus du monde politique et économique de droite ont été actifs à cette enseigne au fil du temps, comme administrateur, employé ou conférencier à l’IEDM : Maxime Bernier, Éric Duhaime, Adrien D. Pouliot, Mike Harris, Preston Manning, Mario Dumont, Jean Charest, Stephen Harper, John Stossel, James Buchanan, Mario Vargas Llosa, Tasha Kheiriddin. Le fondateur et directeur de longue date, Michel Kelly-Gagnon, qui est l’un des rares Canadiens membres de la société du Mont-Pèlerin, a même présidé le Conseil du patronat de 2006 à 2008 avant de retourner en poste à la direction de l’IEDM. Bien ancré depuis ses débuts dans la nébuleuse mondiale néolibérale, l’IEDM bénéficiait à son départ de subventions provenant de l’organisation Atlas Network (Kelly-Gagnon 2011) dont le mandat est de favoriser la naissance et le développement de think tanks néolibéraux à travers le monde et qui comptait, en 2022, plus de 500 partenaires (Atlas Network 2022).

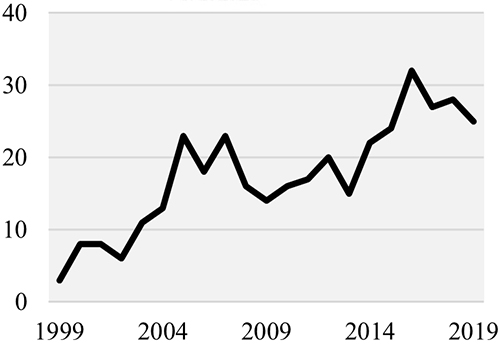

Les archives fiscales des organismes de bienfaisance du gouvernement fédéral témoignent d’une augmentation soutenue des ressources de l’IEDM lors des deux premières décennies de son existence. Comme on peut l’observer sur la figure 1, son budget de fonctionnement croît annuellement en moyenne de 9 %, passant de 0,6 million en l’an 2000 à 3,1 millions en 2019. L’institut voit aussi sa situation financière s’améliorer sur un autre plan avec un actif croissant au rythme de 12 % annuellement, passant de 0,37 million à 3,15 millions sur la même période.

Figure 1

Situation financière de l'IEDM de 2000 à 2019

L’amélioration constante de la situation économique de l’IEDM lui a permis d’embaucher des professionnels de recherche et de la communication. Cela s’est traduit par un essor de ses productions documentaires et de ses prises de position médiatiques, comme en témoignent les figures 2 et 3. En compilant toutes les interventions, ce sont 369 recherches et 2267 textes d’opinion originaux que les membres associés ou réguliers de cette organisation ont offerts au public depuis le début de leurs activités jusqu’à la fin de 2019.

Figure 2

Textes d’opinion produits par l’IEDM

Figure 3

Recherches produites par l’IEDM

La progression des ressources humaines et financières de l’IEDM a favorisé la diversification de ses axes d’intervention. En plus des enjeux de fiscalité, d’énergie, de logement, de réglementation, de santé et d’éducation, on observe dans la rubrique « environnement » 325 textes prenant la forme de recherches ou d’opinions publiées dans les médias de 1999 à 2019. Ainsi, comme le montrent les figures 4 et 5, les sujets environnementaux ont gagné en importance aux yeux des chercheurs de cette organisation. Sur deux décennies, le ratio de leurs interventions traitant de questions environnementales n’a cessé de s’accentuer, passant de 10,1 % de tout le contenu produit par l’IEDM de 2000 à 2004 à 18,2 % de 2015 à 2019.

Figure 4

Recherches et textes d'opinion de l’IEDM sur l'environnement (1999-2019)

Figure 5

Proportion des interventions de l’IEDM traitant de l’environnement (1999-2020)

Ces initiatives développées par l’IEDM afin de devenir un interlocuteur régulier des débats publics en matière environnementale ont porté fruit. Comme le révèle la figure 6, cet OSBL gagne en audience dans les médias canadiens y compris lorsqu’il est question d’enjeux environnementaux. Plus précisément encore, les sujets environnementaux génèrent même toujours davantage de mentions médiatiques pour l’IEDM au fil du temps (voir figure 7). L’environnement était la source de 9,5 % des mentions médiatiques de l’Institut de 2000 à 2004, alors que ce ratio atteignait 12,5 % entre 2015 et 2019.

Figure 6

Nombre d’articles dans les médias écrits canadiens traitant de l’IEDM

Figure 7

Proportion d’articles médiatiques traitant de l’IEDM et de l’environnement dans les médias écrits canadiens

Tout cela permet de dresser un bilan médiatique de l’IEDM en matière environnementale. En ayant produit 325 textes originaux sous la forme de recherches ou de tribunes d’opinions entre 1999 et 2019, l’IEDM a su faire parler de lui dans 3862 documents publiés dans les médias écrits canadiens traitant d’environnement, en français ou en anglais. Cela représente une moyenne de 183,9 mentions par année pendant 21 ans.

Toutes ces tendances à la hausse concernant les ressources, la production documentaire et la pénétration médiatique de l’IEDM ont permis de justifier la pertinence de la question de recherche au coeur du présent article. De quelle nature a été la contribution de ce think tank à la conversation publique en matière de réchauffement climatique au Québec sur plus de deux décennies ? Avons-nous affaire à une organisation de recherche et d’éducation comme le stipule sa constitution dans le registraire des entreprises du Québec ou à un groupe de pression ?

Cadre théorique, hypothèses et méthodologie

Tel que cela a été mentionné, les auteurs qui mobilisent la typologie devenue classique pour ranger les think tanks dans trois types distincts (organisation engagée, de consultants ou université sans étudiants) ne procèdent pas de manière empirique et accordent à leur subjectivité la souveraineté de la classification. Cette manière de faire demeure problématique à bien des égards, car une quantité croissante de ces organisations fonctionnent avec un budget annuel se comptant désormais en dizaines et parfois en centaines de millions. En multipliant les sujets et les modes d’interventions, une part non négligeable, et peut-être même essentielle, de l’activité d’un think tank peut échapper à l’observateur même le plus expérimenté. Il a également été souligné depuis longtemps que les chercheurs négligent l’effet potentiel de leurs biais cognitifs lorsqu’un sujet parlant traite de politique. Cela peut avoir pour conséquence de surinterpréter ou de sous-interpréter le caractère engagé d’un propos, d’un discours ou d’une recherche.

D’autres typologies, essentiellement schématiques elles aussi, ont été avancées (Medvetz 2009), mais ne permettent pas davantage de statuer sur la nature d’une organisation de recherche indépendante à partir d’un examen de son comportement qui pourrait, de surcroît, être utilisé par d’autres chercheurs, rendant ainsi possible la reproduction de ces résultats ainsi que la classification de diverses autres organisations.

À ce titre, il faut insister sur l’importance de l’analyse comportementale des acteurs politiques. Quand vient le temps d’analyser un objet vivant animé par une ambition, par exemple un individu, un parti politique, un gouvernement ou un groupe de pression, ce serait faire preuve de naïveté que de se limiter à l’autodéfinition de ces objets pour en saisir la nature. Une telle posture obligerait à considérer la République populaire démocratique de Corée du Nord comme un État de droit ou le Parti communiste chinois de Xi Jinping comme anticapitaliste, alors que leur comportement contredit frontalement les termes avec lesquels ils se présentent publiquement. Lorsque des enjeux sont discutés en public, même le discours qu’on porte sur soi-même peut être une performance actée qui n’échappe pas au comportement stratégique (Turbide 2017). Cela oblige à aller au-delà de l’autoreprésentation des acteurs et de recourir à une enquête empirique afin de dévoiler une identité telle qu’elle se manifeste par l’action.

C’est pourquoi cet article propose d’évaluer une organisation en fonction de la nature de son comportement public sur un sujet précis. Le réchauffement climatique est un des thèmes qui font l’objet d’un consensus mondial depuis longtemps dans diverses communautés scientifiques, que ce soit celle des climatologues, des océanographes ou des météorologues. Ce sujet se prête donc bien à l’évaluation comportementale d’une organisation, car un consensus scientifique peut servir d’étalon de mesure dans la durée.

Le réchauffement climatique est un sujet discuté par les scientifiques depuis les années 1970. Inquiétée par le phénomène, l’Organisation météorologique mondiale, une institution spécialisée de l’Organisation des Nations Unies (ONU), a mis sur pied le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) en 1988. Jusqu’à aujourd’hui, cet organe international a publié six rapports (1990-1992, 1995, 2001, 2007, 2014, 2021) qui ont tous conclu en la validité scientifique du réchauffement climatique ainsi qu’aux causes anthropiques du phénomène.

Plus en détail, le consensus scientifique à ce sujet était déjà observable parmi les spécialistes du climat depuis les années 1990 (Oreskes 2004) et a été moult fois consolidé par la suite. Après avoir analysé la production scientifique des 1372 climatologues les plus actifs dans ce domaine, une étude publiée dans les Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) résumait que 97-98 % des climatologues entérinaient l’origine anthropique du réchauffement climatique (Anderegg et al. 2010). À l’opposé, après avoir comparé 300 000 documents, il a été démontré dans la revue Nature que les sources d’informations climatosceptiques bénéficiaient d’autant de couverture que les scientifiques du climat dans les médias traditionnels et que les sources climatosceptiques jouissaient de 49 % plus de couverture que les scientifiques dans les nouveaux médias entre 2000 et 2016 (Petersen, Vincent et LeRoy Westerling 2019).

Cette réalité permet de poser la question de recherche suivante : comment l’Institut économique de Montréal s’est-il comporté publiquement en matière de réchauffement climatique depuis sa fondation ? Cet institut indépendant s’est-il aligné sur le consensus scientifique en relayant les meilleures informations sur le sujet ou a-t-il agi de manière à nuire à la diffusion des connaissances et des initiatives climatiques ? Le contexte d’époque ajoute à la pertinence, car le consensus concernant les causes anthropiques du réchauffement climatique était établi avant la mise en fonction de ce think tank en 1999 ; et ce consensus est allé en se fortifiant toujours davantage avec le temps au point de devenir la plus grande préoccupation de l’histoire scientifique moderne.

Hypothèses d’orientation et paramètres de classification

Il est attendu qu’un comportement scientifique vise des gains de connaissances et qu’un comportement politique, qu’il soit celui d’un parti, d’un lobby ou d’un groupe de pression, vise des gains politiques. Cette polarisation permet par déduction de prévoir des traits comportementaux distincts qui peuvent être mesurés.

Un comportement scientifique cherchera à contribuer à la conversation scientifique là où elle s’élabore, c’est-à-dire dans les publications arbitrées par comités d’évaluation fonctionnant à double insu et indexées dans des répertoires internationaux. En conséquence, il est possible de détecter la nature d’une production documentaire par son degré d’intégration au sein de la littérature savante.

À l’opposé, un comportement politique est par définition stratégique, vise l’influence ainsi que la défense d’acquis ou de projets suscitant l’attention publique. Par déduction, on peut émettre l’hypothèse que le comportement politique s’accompagne d’un rapport instrumental avec les faits qui se traduit par une résistance à la vérité observable à divers degrés lorsque des intérêts sont en jeu dans le débat public. De plus, on peut s’attendre d’un comportement politique qu’il laisse voir les liens d’un réseau d’alliances qui se développent entre divers acteurs et organisations réunis au sein d’une coalition d’intérêts. Ces réseaux, où se nouent des pourvoyeurs de ressources économiques ou symboliques et des entrepreneurs, engendrent un phénomène prévisible qui s’incarne par une asymétrie critique où se manifeste une sévérité envers les adversaires et une complaisance envers les alliés.

Ces hypothèses déductives permettent d’énoncer trois sous-questions de recherche directement liées au comportement de l’IEDM de 1999 à 2019 : 1) Quelle est la nature de la contribution documentaire de cette organisation au sujet du réchauffement climatique ? 2) Observe-t-on de la part de cet institut une résistance à la vérité ? 3) Cette organisation fait-elle preuve d’asymétrie critique lorsqu’il est question du réchauffement climatique, laissant apparaître son intégration au sein d’une coalition d’intérêts ?

1) La nature de la contribution documentaire de l’IEDM en matière de réchauffement climatique

Comme évoqué plus haut, l’IEDM a produit sur le thème environnemental un total de 325 textes originaux sous la forme de recherches ou de tribunes d’opinions entre 1999 et 2019. Parmi cette production, 121 documents traitaient du réchauffement climatique selon différents angles, qu’il s’agisse du réchauffement climatique ou des sujets qui en découlent comme : les protocoles internationaux (Kyoto), les conférences mondiales sur le climat (COP7 à COP25), les politiques climatiques, les mesures de transition énergétique ou d’atténuation de la production de gaz à effet de serre (GES).

Des 121 documents, 110 sont composés de textes d’opinion publiés dans les médias et ne peuvent constituer des contributions scientifiques. Néanmoins, 11 publications de l’IEDM prennent la forme de recherches documentées où ses chercheurs identifient leurs sources, dialoguent avec d’autres chercheurs et procèdent à des tentatives de démonstration. Parmi ces textes, on compte : 2 points de 2 pages, 4 notes économiques de 4 pages, 4 cahiers de recherche de 36 à 96 pages, ainsi qu’un livre. Toutes publiées exclusivement sur son site Internet, ces recherches relèvent sans exception de l’autoédition et ne peuvent être considérées comme scientifiques ou universitaires. Néanmoins, il demeure possible de mesurer les répercussions de ces documents au sein de la littérature savante, car les productions de ce champ peuvent néanmoins s’y référer.

S’il est vrai qu’aucune base de données ne couvre l’intégralité de la production universitaire, en recoupant la plus grande quantité de répertoires, Google Scholar, avec une estimation de 389 millions de documents référencés en 2018 (Gusenbauer 2019), demeure la plus abondante lorsque vient le temps d’estimer l’intégration d’une contribution à la production savante globale. De plus, contrairement aux autres bases de données comme Scopus ou Web of Science, Google Scholar intègre les publications des think tanks, ce qui ajoute à la pertinence de fonctionner avec ce répertoire.

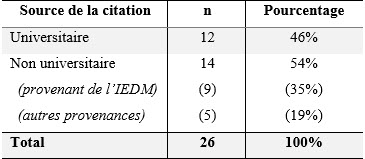

Comme le démontrent les tableaux 1 et 2, avec un total de 26 citations (12 d’origine universitaire, 14 non universitaire, dont 9 autocitations), les 11 recherches produites par l’IEDM traitant directement ou indirectement du réchauffement climatique révèlent une très faible intégration dans la conversation savante. Avec un taux annuel moyen de 0,44 citation par recherche (et de 0,08 citation provenant de la littérature universitaire), on peut conclure que l’IEDM n’est pas intégré dans la conversation savante et que sa contribution est négligeable.

Tableau 1

Provenance des citations des 11 publications de l’IEDM ayant traité directement ou indirectement du réchauffement climatique (1999-2019)

Note : Ont été considérés comme universitaires les articles publiés dans les revues arbitrées, les livres et les chapitres de livres provenant de presses universitaires, ainsi que les mémoires et les thèses universitaires. Données recueillies en date du 13 août 2021.

Tableau 2

Taux annuel de citations des 11 recherches de l’IEDM ayant traité directement ou indirectement du réchauffement climatique (1999-2019)

Note : Taux annuel de citations calculé en date du 13 août 2021. Données produites à partir de Google Scholar. Les recherches de l’IEDM retenues pour cette compilation sont mentionnées à gauche dans le tableau à l’aide de la formule auteur, date ; et leurs titres complets figurent dans la bibliographie de cet article.

À l’inverse, les 110 textes d’opinion publiés de 1999 à 2019 dans les médias écrits les plus lus et distribués au Québec et au Canada (dont LeJournal de Montréal, La Presse, Globe and Mail, National Post) laissent voir une asymétrie de son comportement marqué par une sous-performance de ses activités de recherche, ce qui contraste avec la portée de la diffusion de ses activités de communication prenant la forme de commentaires destinés au grand public.

2) La résistance décroissante à la vérité

Avant que l’enjeu des changements climatiques ne devienne la préoccupation environnementale la plus importante de notre époque, un autre sujet avait interpellé ceux qui avaient pour responsabilité d’élaborer les politiques de santé publique à l’échelle internationale. La cancérogénicité du tabac a en effet plusieurs points communs avec la question environnementale contemporaine. D’abord pour avoir forcé, sur un demi-siècle, les gouvernements à adopter un paradigme interventionniste en termes de politiques publiques, mais aussi parce qu’il est bien connu que de nombreux chercheurs et think tanks protabac se sont ensuite joints au contre-mouvement environnemental, comme en concluent de nombreuses sources journalistiques (Readfearn 2015 ; Montague 2018 ; Deglise 2019), sans négliger l’enquête de Naomi Oreske et Éric Conway (2010b) ainsi qu’un documentaire, Merchants of Doubt (Kenner 2014).

Plus encore, en étudiant l’évolution du positionnement stratégique de l’industrie du tabac et de ses partisans à long terme, il est possible de voir un schéma en trois phases modélisable sous la forme d’une résistance décroissance à la vérité scientifique. D’abord, cette industrie a procédé à la négation de la cancérogénicité de la fumée du tabac jusqu’aux années 1990 ; cela a pris la forme d’une production massive de contre-études financées par l’industrie visant à promouvoir « l’incertitude scientifique » dans les médias (Drope et Chapman 2001). Ensuite, face à l’accumulation croissante des preuves en oncologie et en épidémiologie, la négation du phénomène a cédé le pas au laisser-faire politique, reléguant le tabagisme à une question de liberté individuelle malgré la nocivité de sa consommation. Le tout s’est accompagné d’une offensive visant à démontrer l’inefficacité des politiques publiques élaborées pour favoriser l’abandon du tabagisme par une production, là aussi, de contre-recherches, comme ce fut le mandat des nombreux Tobacco Institutes actifs dans plusieurs pays (Muggli et al. 2001). Enfin, au rythme où ont été élaborées et multipliées les politiques publiques contraignantes visant à éradiquer le tabagisme (taxes, interdictions de la publicité, prohibition de fumer dans les espaces publics même extérieurs ou commerciaux, emballages dissuasifs, dissimilation des items chez les marchands), un dernier type de stratégie est apparu : celui du ralliement au principe de taxation minimale par cette industrie, c’est-à-dire une adhésion aux mesures les moins contraignantes et les moins dommageables pour ses intérêts. Ainsi, une fois tournée la page du XXe siècle, les fabricants de tabac en Occident ont progressivement reconnu la légitimité de la lutte au tabagisme en adhérant essentiellement au principe de taxation, mais à condition que celle-ci ne soit pas trop élevée afin d’éviter de favoriser la contrebande, bien que cela n’ait pas été démontré (Zhang et Schwartz 2015 ; Marriault 2018).

IEDM et changements climatiques, évidence d’une résistance décroissante à la vérité de 1999 à 2019

Comme l’illustre la figure 8, en classant les 121 interventions identifiées de l’IEDM dans les trois catégories élaborées à partir du cas de l’industrie du tabac (négation, laisser-faire, taxation minimale) – et en ajoutant une catégorie de contrôle dans le cas où cet institut défendrait une approche interventionniste contredisant le modèle à l’essai –, il est possible de démontrer que le comportement de cette organisation en matière de réchauffement climatique a effectivement suivi le patron de la résistance décroissante à la vérité, tel que s’y adonnerait une organisation visant les gains politiques plutôt que les gains de connaissances.

Figure 8

Évolution de la position de l’IEDM en matière de réchauffement climatique

En adaptant le format de graphique de type boîte à moustache, on peut illustrer la transition argumentative d’un individu ou d’une organisation dans la durée et visualiser les séquences continues où se déploient des stratégies de positionnement par rapport à des sujets de société ; et faire ressortir les phases d’intensification et leur centre de gravité (médiane). Ainsi, les interventions publiques de l’IEDM montrent une évolution de son discours en trois séquences prenant la forme d’un relais bien qu’elles se superposent par moments.

2004-2013, négation du réchauffement et de ses origines anthropiques

À 28 reprises, des membres associés ou en résidence à l’IEDM ont nié l’existence du réchauffement climatique ou ses origines anthropiques. Cinq sous-catégories ont pu être identifiées dans leur production textuelle, où l’on affirmait : qu’il y a refroidissement climatique, qu’il s’agirait d’un phénomène naturel, qu’il y a incertitude scientifique quant à l’existence du réchauffement, sinon incertitude scientifique quant aux causes du réchauffement, ou qu’il s’agit d’une fraude scientifique. Cette séquence d’interventions se déploie de manière continue de 2004 à 2013 avec une médiane ou un centre de gravité observable en 2009. Trois axes permettent de résumer le comportement public de cette organisation en matière de négation du réchauffement anthropique.

Axe 1. Promouvoir l’incertitude à l’aide de sources climatosceptiques et de fausses analogies – La négation du réchauffement climatique débute à l’IEDM en 2001 alors que le président et fondateur Michel Kelly-Gagnon se réfère au chercheur Fred Singer sans formation en climatologie et qui, en plus d’avoir remis en question les liens entre rayons UV et mélanomes, entre gaz chlorofluorés (CFC) et amincissement de la couche d’ozone, ainsi qu’entre fumée secondaire et cancer du poumon (Singer 1994), avançait qu’un refroidissement climatique était plutôt à l’oeuvre lors des deux dernières décennies du XXe siècle (Kelly-Gagnon 2001). Lors d’une autre intervention, il insistait encore sur le caractère incertain des connaissances en science du climat, même des années après la publication du troisième rapport du GIEC en 2001. Ainsi, écrivait-il en 2004 en invitant le gouvernement fédéral de l’époque à renoncer au protocole de Kyoto :

Questions remain about the science behind the accord. Can we explain the temperature variation by CO2 concentration in the atmosphere in the past 1,000 years? Can we explain the temperature variation by CO2 concentration in the atmosphere in the past 140 years? Can it be explained by natural factors like solar and volcanic activity? There seems to be varying levels of diagreement [sic] in the scientific community about this. Some have questioned the validity and usefulness of computer modelling to predict future global warming trends, as was done with the Kyoto deal. Are these models reliable? Are they any different from what the weatherman tells me on the TV every night?

Kelly-Gagnon 2004

À de nombreuses reprises, l’économiste principale à l’IEDM, Nathalie Elgrably-Lévy (2007b), a insisté sur l’absence de consensus scientifique entourant la question du réchauffement. « Rien n’est plus faux » qu’une telle affirmation persistait-elle en citant comme exemple le documentaire britannique climatonégationniste The Great Global Warming Swindle, qui, en plus d’avoir généré 265 plaintes après sa diffusion (Roche 2008), a été blâmé par l’agence de télécommunications britanniques d’avoir mal représenté les experts figurant dans cette production et falsifié des données (Connor 2007). Également, dans ses démarches, cette chercheuse se référait à la pétition de l’Oregon niant les liens entre le CO2 et le climat, organisée en 1998 par un think tank climatosceptique américain et considérée à ce jour comme la plus grande initiative de négation du réchauffement climatique (Weisel 2013). Elle s’appuyait également sur le livre de Bjørn Lomborg, L’environnementaliste sceptique, qui en plus de ne pas être compétent en matière de climatologie, a été blâmé par l’autorité scientifique de son pays pour malhonnêteté scientifique (White 2003).

Pendant les neuf années que dure la séquence niant le réchauffement, en plus de ne jamais avoir cité les meilleurs scientifiques en climatologie, on observe de la part des chercheurs de l’IEDM le recours à de fausses relations de causalité évoquées dans le passé afin de démontrer le caractère imprévisible des transformations climatiques. Par exemple, Pierre Desrochers (2010) avançait que des changements climatiques se manifestent depuis l’aube de l’humanité et que cela avait été expliqué de moult façons ésotériques sans que ce soit démontré, qu’il s’agisse de la « sorcellerie, déforestation, invention du paratonnerre et plus tard de la télégraphie sans fil, les coups de canons [sic] tirés pendant la Première Guerre mondiale et ensuite les essais nucléaires ». Mais n’allez évidemment pas dire aux militants verts, ajoutait-il, « que l’absence de réchauffement depuis plus d’une décennie laisse entrevoir la possibilité que nos modestes émissions de gaz à effet de serre puissent être ajoutées à cette liste ».

Axe 2. Polémique et guérilla verbale – Une autre dimension importante s’observe tout au long de la séquence argumentative de l’IEDM niant le réchauffement climatique d’origine humaine (2004-2013). Relevant davantage de la forme que du fond, cet aspect donne souvent à cette première séquence d’interventions les allures d’une joute oratoire analogue à un comportement de querelle publique où il est question d’influencer un public en discréditant le camp adverse par le recours à des étiquettes.

Fréquemment mobilisé, le lexique religieux a servi de ressource pour les chercheurs de l’IEDM afin d’évoquer l’impossible dialogue avec les tenants de la protection du climat. On a pu lire de la part du directeur de cette organisation que l’environnementalisme était devenu « la religion du XXIe siècle » fonctionnant à la manière d’un « catéchisme climatique » (Kelly-Gagnon 2001). Pour Elgrably-Lévy (2009a), cette « religion verte » n’édifiait rien de moins qu’une « écolocratie » attestant du « triomphe de l’émotion sur la raison » (Elgrably-Lévy 2012) où des « gourous verts » et des « écofascistes en croisade environnementale » empêchaient un réel débat scientifique sur le climat (Elgrably-Lévy 2009b). Ces militants qui, en plus d’imposer une « omerta » aux dissidents (Elgrably-Lévy 2006), faisaient régner un « climat de terreur » même si, toujours selon Elgrably-Lévy (2013), « nous savons maintenant qu’aucune hausse des températures n’a été enregistrée depuis 1997 », c’est-à-dire depuis seize ans à l’heure où elle écrivait ces lignes en novembre 2013 dans Le Journal de Montréal.

Enfin, pour cette chercheuse, les artistes et des gens comme Al Gore, en plus de privilégier des moyens qui « nous ramèneraient à l’époque médiévale » (Elgrably-Lévy 2007a), avaient un problème plus fondamental avec l’humanité, car « toutes les activités humaines produisent du CO2, même le simple fait de respirer » ; et cela lui faisait poser la question « assisterons-nous un jour à des génocides au nom de l’environnement ? Qui sait ! » (Elgrably-Lévy 2010)

Axe 3. Théorie du complot et criminalisation du GIEC – En 2009, des allégations de trucages émergent à la suite du piratage des courriels des chercheurs de la Climate Research Unit (CRU) engagés dans l’équipe du GIEC. Elgrably-Lévy accuse dans la foulée de cet événement la climatologie d’être une « science mafieuse », animée par des « chercheurs véreux », et statue que « nous aurions donc été manipulés par des escrocs plus intéressés par leurs subventions de recherche et leur prestige que par l’intégrité scientifique » (Elgrably-Lévy 2009b). Les données du GIEC auraient été, dit-elle, « savamment corrompues » (Elgrably-Lévy 2009c).

Dans une dizaine d’interventions médiatiques qui s’étaleront jusqu’à la fin de l’année 2013, celle qui signe tous ses textes en tant qu’économiste senior à l’IEDM, insistera à partir de cet événement pour présenter la théorie du réchauffement climatique comme le « canular le plus coûteux de l’histoire de l’humanité » (Elgrably-Lévy 2011a).

Faisant un parallèle avec un célèbre banquier américain qui a escroqué 65 milliards de ses clients dans la plus célèbre pyramide de Ponzi de l’histoire, elle en est venue à poser la question : « Si Bernard Madoff a écopé de 150 ans de prison, quelle peine les instigateurs de la cabale climatique méritent-ils ? » (Elgrably-Lévy 2009c) L’idée de criminaliser les scientifiques de la climatologie s’est aussi étendue aux solutions proposées – par exemple la promotion de l’éthanol comme formule de substitution partielle au pétrole – qui pouvaient, toujours suivant Elgrably-Lévy (2011b), aggraver le problème de malnutrition dans le monde par une hausse du prix des denrées : « vu les effets pervers occasionnés par les biocarburants, continuer à les subventionner est une politique immorale, voire un crime contre l’humanité ».

Pourtant une commission d’enquête indépendante a blanchi les scientifiques mis en cause dans le piratage des courriels du GIEC, concluant à l’absence de fraude et de comportement antiscientifique (Biville 2010 ; Pearce 2010). Selon un autre bilan, l’offensive médiatique des voix climatosceptiques concernant ce qu’ils appelaient le Climategate a eu pour principale cause de ralentir les politiques climatiques et de fortifier le scepticisme climatique dans le monde anglophone pendant plusieurs années (McKie 2019). Ces informations n’empêcheront pas celle qui était alors responsable des questions environnementales à l’IEDM de continuer de présenter le Climategate comme le « triomphe de la vérité » et de déclarer en conséquence que « la thèse du réchauffement climatique est morte ! » (Elgrably-Lévy 2012).

2006-2019, défense du laisser-faire politique

À 58 reprises, sans nier l’existence du réchauffement ou ses origines anthropiques, l’IEDM a défendu la position du laisser-faire en termes de politiques climatiques. Cette deuxième séquence commençant en 2006 compte sept sous-catégories qui se détaillent ainsi : contre les biocarburants ; contre la restriction de l’étalement urbain et le réinvestissement massif en transport collectif ; contre l’interdiction des oléoducs, une surtaxe sur l’essence ou un impôt spécial à l’industrie pétrolière ; contre divers traités et protocoles internationaux climatiques pouvant ralentir la croissance économique ; contre les subventions pour l’électrification des transports, aux énergies renouvelables et aux voitures électriques ; contre la bourse du carbone Québec-Californie ; et pour une décarbonisation économique uniquement guidée par l’innovation technologique et les principes du marché.

Une transition dans le style d’intervention est aussi notable lors de cette séquence, alors que d’autres chercheurs prennent le relais des questions énergétiques et environnementales à l’IEDM. Abandonnant définitivement la polémique et les stratégiques de disqualification, on observe aussi à partir de 2014 la fin de la négation du réchauffement d’origine anthropique et plus aucune attaque envers l’honnêteté des environnementalistes et des scientifiques. Cette nouvelle séquence s’emploie essentiellement à contredire la pertinence et l’efficacité des politiques climatiques débattues et implantées durant ce temps, tout en privilégiant l’autorégulation et les principes du marché comme principales voies à suivre. Cette position éditoriale est d’ailleurs formulée explicitement par Pierre Desrochers et Jasmin Guénette[1] (2015) depuis longtemps : « ce sont les acteurs du marché, non l’État, qui sont à l’origine des progrès dans la protection de l’environnement ».

Dans cette deuxième séquence de prise de positions publiques, il est possible de relever une décroissance de la résistance entourant le réchauffement climatique à un autre niveau. On voit ainsi avec le temps rétrécir le champ des possibles des interventions qui allaient de la défense des bénéfices allégués du réchauffement « pour les humains, les cultures, la biodiversité et les animaux » (Elgrably-Lévy 2013) à un discours soutenant qu’il est impossible d’empêcher le mercure mondial d’augmenter et qu’il serait plus efficace d’investir pour remédier à d’autres enjeux planétaires comme la malnutrition et l’analphabétisme (Descôteaux 2010). Le tout se fait au profit d’une position où l’IEDM souhaite en effet réduire les émissions de GES, mais sans aller au-delà des principes du libéralisme économique. Cette position est bien représentée par les mots de Youri Chassin (2014) concernant les nombreux programmes de subventions visant la décarbonisation des transports : « Dans le contexte actuel de lutte aux déficits, l’on devrait non seulement abandonner l’idée d’un plan d’électrification des transports ambitieux, mais aussi abolir les subventions actuelles, totalement inefficaces d’un point de vue environnemental. »

Cette posture anti-interventionniste et opposée aux réglementations non libérales s’est aussi manifestée chez Mathieu Bédard (2016) qui soulignait que « le libre-échange protège l’environnement » bien mieux que le protectionnisme, tout comme chez son collègue Alexandre Moreau (2017) pour qui « [l]oin d’être bénéfiques, la souveraineté alimentaire et l’agriculture de proximité entraînent au contraire de plus grands dommages environnementaux ».

La posture ultralibérale de l’IEDM en matière environnementale s’est aussi manifestée fréquemment par la défense de l’industrie pétrolière. Que ce soit en affirmant que de nouvelles taxes sur l’essence n’incarnent pas de bonnes mesures pour en faire baisser la demande (Kelly-Gagnon 2015a) ou pour leur impertinence environnementale, comme en témoigne ce passage de la part de son directeur dans The Globe and Mail, le quotidien le plus lu au Canada : « Making the oil industry a target might make us look good from an international relations standpoint […] [but] imposing too many restrictions on the oil industry will result in higher energy prices for Canadian consumers, while delivering infinitesimal environmental benefits. » (Kelly-Gagnon et Tremblay 2016)

Enfin, sans s’interrompre, la séquence rassemblant les interventions favorables au laisser-faire politique se raréfie à partir de 2015, comme on a pu le voir sur la figure 8, au profit d’une dernière séquence qui devient prédominante dans les dernières années de la période étudiée : celle du ralliement aux politiques climatiques les moins contraignantes.

2014-2019, l’IEDM devient favorable à l’intervention minimale en faveur du climat

Un dernier changement substantiel de position est observable de la part des chercheurs de l’IEDM à partir de 2014. Cette évolution est bien représentée par les propos du directeur en 2015 selon qui « le changement climatique est un problème grave » (Kelly-Gagnon 2015b), ainsi que par son responsable du dossier environnemental, Youri Chassin, pour qui « [l]’importance de la lutte aux changements climatiques ne fait pas de doute, et la nier pour éviter la discussion n’est plus possible » (Chassin et Tremblay 2015).

À 31 reprises, les chercheurs de l’IEDM sont allés au-delà du laisser-faire pour se rallier au principe de l’intervention au nom du climat. Ces interventions défendent d’abord l’idée d’acheter des crédits d’émission de carbone plutôt que d’implanter des programmes nationaux (n = 15), avant de se ranger progressivement en faveur d’une taxe sur le carbone (n = 16), une position venant néanmoins avec plusieurs conditions sine qua non, tel que résumé ci-après.

Au rythme où de plus en plus de gouvernements dans le monde instauraient durant les années 2010 une quantité croissante de programmes visant la réduction des GES, allant même parfois jusqu’à l’objectif de la carboneutralité, l’IEDM rend public son ralliement à la nécessité d’intervenir, mais sans déroger aux principes de la main invisible. Pour Chassin (2016a), si le problème mondial est clair, la solution l’est tout autant : « Les politiciens et les fonctionnaires ne sont pas les bonnes personnes pour choisir les projets de réductions des GES à financer […] Il est temps pour le ministère de l’Environnement de faire preuve d’humilité et d’enfin reconnaître que ce sont les Québécois sur le terrain qui savent mieux que les fonctionnaires comment changer leurs habitudes et leurs émissions de GES de la manière la plus efficace. » C’est pourquoi l’IEDM exige à partir de cette période que l’instauration d’une taxe carbone s’accompagne « impérativement d’une promesse que le gouvernement ne fera rien d’autre ! L’outil unique de la taxe sur le carbone, poursuit Youri Chassin, doit remplacer toutes les réglementations, les incitations, les subventions ou les programmes qui ont été mis sur pied » (Chassin 2016b).

Germain Belzile (2018) observe qu’avec le temps, d’autres conditions à ce ralliement continuent de s’ajouter : « une taxe carbone n’est une bonne politique qu’à deux conditions : qu’elle soit appliquée partout, et qu’elle soit fiscalement neutre », c’est-à-dire qu’il y ait allégement des prélèvements en taxes ou en impôts pour les contribuables afin de compenser cette innovation fiscale. Une dernière condition se précise à la toute fin de la période étudiée. Il faudrait donc une taxe « sur la consommation de carbone et non une taxe sur sa production » afin de ne pas faire porter le fardeau de cette mesure aux entreprises dans un contexte de concurrence mondialisée (Vallée 2019).

C’est au nom de toutes ces conditions sine qua non que l’IEDM a justifié le rejet, de 2014 jusqu’à la fin de la période à l’étude, de l’intégralité des programmes locaux (écotaxes, achat local) ou nationaux (Fonds vert, éoliennes, panneaux solaires, programme d’électrification, bourse carbone Québec-Californie, taxe et bourse fédérales sur le carbone), ainsi que les mesures liées à des industries spécifiques (quota et subventions pour voitures et bornes électriques, fermeture anticipée des centrales au charbon en Alberta).

Catégorie de contrôle (approche interventionniste)

À quatre reprises, les chercheurs de l’IEDM ont défendu des mesures allant au-delà du principe de la taxation minimale. Néanmoins, lors de chacune de ces occurrences, ces prises de position découlaient d’une mise en opposition où l’on a fait jouer les projets, les lois ou les programmes environnementaux entre eux afin d’en disqualifier les plus contraignants au bénéfice d’une conception plus libéralisée du développement économique.

On pourrait évoquer la construction de centrales hydroélectriques de moyenne envergure au Québec pour réduire les émissions de CO2, soit par l’exportation des surplus qui en découlent, sinon pour réduire la production énergétique québécoise de source fossile, mais à condition que ce soit le résultat d’initiatives privées requérant la fin du monopole de l’État sur la production hydroélectrique au Québec (Gingras 2011). Un autre exemple démontre l’aspect stratégique des interventions rangées dans cette quatrième catégorie : en 2016, la conseillère principale de l’IEDM Pascale Déry (2016) a pris position en faveur du développement du réseau express métropolitain (REM) de la Caisse de dépôt et placement du Québec en l’opposant à la Loi sur les espèces menacées, car selon elle ce genre de loi avait le potentiel de ralentir, de modifier, sinon d’empêcher ce « projet de 5,5 milliards de dollars qui créera des centaines d’emplois, permettra une réduction de gaz à effet de serre et assurera à des milliers d’usagers un meilleur transport collectif ».

En plus d’être éparpillées dans la durée et de ne concerner que des propositions spécifiques, les interventions entrant dans cette catégorie de contrôle relèvent toutes de prises de position vouées à la défense d’une libéralisation accrue du développement économique et ne peuvent constituer une séquence argumentative authentiquement consacrée au service de politiques climatiques coercitives. Enfin, le poids négligeable de ces interventions défendant une approche interventionniste (4 textes sur 121, ou 3,3 %) permet de valider cette deuxième hypothèse de travail. La masse critique des interventions de l’IEDM en matière de politiques climatiques a effectivement pris la forme d’une évolution stratégique dans la durée selon la forme d’une résistance décroissante à la vérité du réchauffement climatique d’origine anthropique et aux mesures servant à l’endiguer.

3) L’asymétrie critique de l’IEDM

La troisième hypothèse que cherche à vérifier la présente démarche est celle d’une asymétrie critique dans le comportement de l’IEDM se manifestant par un déséquilibre dans la distribution de ses mentions d’adhésion ou d’opposition envers des projets discutés durant la période étudiée. Le but est de mesurer le degré d’intégration de cette organisation dans une coalition d’intérêts.

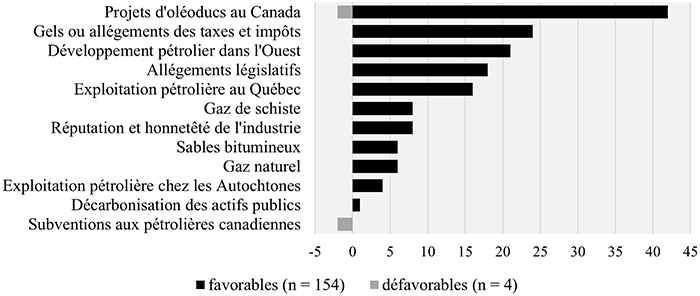

Comme le montre la figure 9, en reprenant les mêmes documents classés sous la rubrique « environnement » du site de l’IEDM, une compilation de ses prises de position aux projets et lois politiques discutés de 1999 à 2019 lors des débats liés au réchauffement climatique fait ressortir un alignement essentiellement favorable de l’IEDM aux intérêts de l’industrie canadienne des hydrocarbures, que ce soit 1) en défendant directement des projets d’oléoducs, d’exploration ou d’exploitation de gaz de schiste ou de pétrole ; ou 2) en s’opposant à des projets qui pourraient nuire à leur rentabilité (véhicules électriques, biocarburants, traités internationaux, décarbonisation énergétique, taxe carbone fédérale, énergies alternatives, bourse carbone, restriction de l’étalement urbain).

Figure 9

Asymétrie critique de l’IEDM. Bilan des prises de position publiques par projet en lien avec le réchauffement climatique (1999-2019)

Au-delà de ces compilations, d’autres indices permettent de considérer que l’IEDM a servi de porte-parole de l’industrie des hydrocarbures dans la durée au Québec. Par exemple, le financement en 2013-2014 d’une série audiovisuelle intitulée EnergySeries où l’ex-animateur Robert Guy Scully a interviewé Ezra Levant, auteur des livres Oil: The Case for Canada’s Oil Sands (2010) et Groundswell: The Case for Fracking (2014) ; le ministre des Ressources naturelles en poste, Joe Oliver du Parti conservateur du Canada ; Richard L. George, ancien président-directeur général de Suncor Energy ; et d’autres chercheurs de think tanks néolibéraux favorables à l’industrie pétrolière.

Enfin, en élargissant la recherche dans les archives de l’IEDM aux thèmes allant au-delà du réchauffement climatique, à l’aide de quelques mots clés[2], on constate que l’IEDM est intervenu systématiquement en faveur de toutes les déclinaisons possibles des énergies fossiles canadiennes. On remarque par exemple sur la figure 10 que l’organisation est intervenue publiquement en faveur des intérêts de l’industrie canadienne des hydrocarbures à 154 reprises. Cette figure compile toutes les prises de position de l’IEDM (favorables ou défavorables) à des projets canadiens liés aux hydrocarbures de 1999 à 2019. Ainsi, on observe une défense systématique de ce secteur économique par cette organisation dans la durée (154 fois sur 158) et de rares exceptions (4 mentions défavorables sur 158, ou 2,6 %).

Figure 10

Prises de position (favorables ou défavorables) par l’IEDM concernant divers projets en lien avec les intérêts de l’industrie canadienne des hydrocarbures (1999-2019)

On remarque par ailleurs que l’IEDM s’est fait le porte-parole public dans la durée de projets canadiens : d’oléoducs (42), d’allégements fiscaux (24) ou législatifs (18), de l’exploitation pétrolière dans l’Ouest (21), au Québec (16) et en territoire autochtone (4), des sables bitumineux (6), des gaz de schiste (8), du gaz naturel (6) ; s’est opposé à la décarbonisation des actifs publics (1), tout en défendant la réputation et l’honnêteté de cette industrie (8). Seulement à quatre reprises, l’IEDM a pris position contre les projets liés à ce secteur économique : contre les subventions aux pétrolières (2) et contre la nationalisation par le gouvernement fédéral de l’oléoduc Trans Mountain (2).

Une dernière information permet de conclure que l’IEDM est effectivement intégré dans la coalition des organisations opposées aux régulations environnementales et climatiques contraignantes et qu’il fonctionne essentiellement comme une organisation de relations publiques.

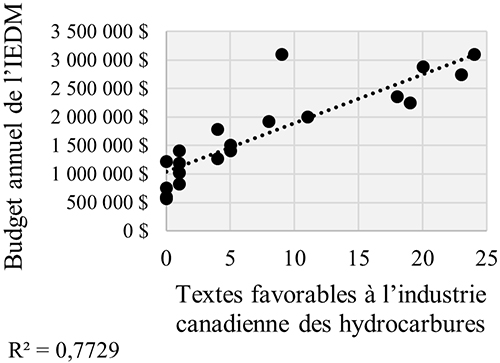

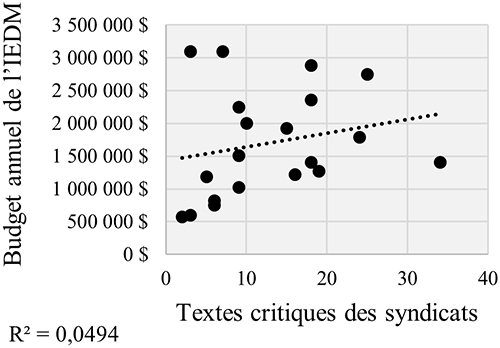

Dans le champ d’études des groupes de pression, il est coutume de « suivre la piste de l’argent » pour expliquer les positions publiques des individus et des organisations. Or, dans le cas présent, les trois quarts des sources de financement de l’IEDM sont rendus anonymes en raison de leurs détours dans des fondations privées. À défaut de pouvoir emprunter directement cette voie, on peut se rabattre sur la piste des interventions publiques pour faire ressortir indirectement l’ombre d’un financement spécifique structurel et mesurer si la croissance de ses interventions sur un thème est liée à la croissance de son financement en tant qu’organisation.

Bien qu’on ne puisse conclure à une relation de cause à effet due à de potentielles variables cachées, on peut néanmoins illustrer (comme s’y adonne la figure 11) qu’il existe une très forte corrélation (r = 0,8792) statistiquement significative (p < 0,0001) entre le budget annuel de fonctionnement de l’IEDM et la quantité annuelle de ses interventions en faveur de l’industrie fossile canadienne. En d’autres mots, sur vingt ans, plus le budget de l’IEDM était élevé, plus il intervenait en faveur des projets d’hydrocarbures canadiens, laissant présager un financement spécifique provenant de ce secteur économique. Cette relation est d’autant plus pertinente lorsqu’on la compare à une position manifestée à long terme par cet OSBL : la critique des syndicats et des lois les encadrant. Ainsi, aux archives de l’IEDM, on trouve, à l’aide d’une liste de mots clés[3], 256 textes critiques des syndicats canadiens depuis la fondation de cet OSBL jusqu’en 2019, mais contrairement aux textes favorables à l’industrie canadienne des hydrocarbures, leur fréquence annuelle n’a pas augmenté au même rythme que son budget de fonctionnement (voir la figure 12). Le nombre de critiques publiques de syndicats de l’IEDM n’est que peu corrélé (r = 0,2223) aux aléas de son budget annuel de fonctionnement et, surtout, cette relation n’est pas statistiquement significative (p = 0,3462).

Figure 11

Budget/interventions pro-hydrocarbures par année

Figure 12

Budget/critiques des syndicats par année

Conclusion

En plus de proposer une étude de cas illustrant l’évolution stratégique du comportement public de l’IEDM sur deux décennies en matière de réchauffement climatique, cet article visait à offrir une contribution méthodologique au classement empirique des think tanks en focalisant l’analyse sur un sujet précis. La contribution savante négligeable, la résistance décroissante à la vérité scientifique facilement discernable, et l’asymétrie critique prononcée dont a fait preuve l’Institut économique de Montréal permettent de conclure, au moins sur ce sujet, qu’il entre dans la catégorie des think tanks militants ou engagés ayant une faible, voire aucune valeur scientifique. Plus encore, en prenant systématiquement parti pour les intérêts d’une industrie, il serait encore plus tentant de définir cette organisation comme un OSBL offrant des services de relations publiques qui fonctionnent principalement par la production de commentaires médiatiques et de recherches autoéditées, ce que des informations devenues « involontairement » publiques autorisent à confirmer.

À la suite d’une fuite de documents secrets dans les médias en 2014, on apprenait que l’entreprise albertaine TransCanada envisageait de recruter un groupe d’individus influents afin d’obtenir l’adhésion populaire au projet d’oléoduc Énergie Est au Québec, parmi lesquels figurait le nom du directeur de l’IEDM Michel Kelly-Gagnon (Radio-Canada 2014). Ce dernier a réagi en niant être financé par cette entreprise tout en se désolant que ce ne soit pas le cas dû à la compatibilité de leurs intérêts. C’est sous la forme d’une invitation publique dans le blogue du Journal de Montréal qu’il terminait une intervention concernant cette controverse tout en dévoilant explicitement un de ses modes de financement : « TransCanada : Êtes-vous à l’écoute ? Quand donc aurez-vous le courage d’appuyer mon organisation, financièrement et moralement ? » (Kelly-Gagnon 2014). Le tout a eu pour effet de faire tomber le doute quant à la fonction politique de cet institut.

Pour assurer son fonctionnement, rémunérer son personnel, acquitter son loyer, l’IEDM, comme quantité d’autres think tanks militants, entretient des relations commerciales avec des pourvoyeurs de ressources selon le principe des affinités électives. En monnayant sa marque publique et en vendant à des tiers ses capacités d’intervention dans les médias, cet OSBL se fait le lobby médiatique de ceux qui le financent dans une variété de domaines. Ce mode de financement a fait que l’IEDM est devenu avec les années le promoteur des industries hautement capitalisées qui cherchent à résister à l’élaboration de réglementations contraignantes, comme c’est le cas de l’industrie canadienne des hydrocarbures. Cela s’est décliné dans l’action par le très mauvais pari de la négation du réchauffement climatique jusqu’en 2013 avant que cette stratégie ne soit remplacée progressivement par des manoeuvres dilatoires visant à ralentir l’élaboration des politiques climatiques qui ont pris la forme de la défense du laisser-faire. Cette relation d’affaires entre l’IEDM et l’industrie pétrolière mérite d’autant plus de retenir l’attention que l’on sait maintenant que les entreprises les plus importantes de l’industrie pétrolière mondiale ont gardé secrètes leurs propres études attestant depuis les années 1970 et 1980 la contribution des combustibles fossiles au réchauffement climatique (Franta 2018). C’est bien pour cette raison que Christophe Bonneuil et ses coauteurs parlent de « duplicité » (Bonneuil, Choquet et Franta 2021), c’est-à-dire de double jeu de la part de ces acteurs, qui, tout en connaissant l’état des connaissances scientifiques, ont malgré tout déployé pendant plusieurs décennies un vaste réseau international de contre-expertise et de contre-recherches pour lequel les think tanks néolibéraux ont servi d’auxiliaires.

En terminant, bien que cet OSBL soit enraciné dans le contexte canadien, l’Institut économique de Montréal représente effectivement une déclinaison locale du phénomène mondial de la politisation de la recherche qui poursuit son essor depuis les années 1970 (Fischer 1991 ; Landry 2021). En se branchant à divers secteurs économiques et philanthropiques, cette tendance internationale explique pourquoi ces organisations ont vu leur budget croître plus rapidement que celui des partis politiques (Lamy 2019a) et pourquoi leur performance médiatique dépasse clairement celle des universitaires (Rich 2004).

Enfin, l’aménagement législatif contemporain, au Canada, aux États-Unis et ailleurs, a enrichi le terreau nécessaire à la réinvention des idéologies politiques et des lobbies sous une forme plus complexe et technologisée que jamais (Lamy 2021). Cette adaptation des stratégies d’influence par les porteurs de projets politiques s’ancre dans un processus historique encore plus large qui est celui du renouvellement de l’action politique par la recherche. C’est pourquoi les nouveaux habits des entrepreneurs politiques que sont les think tanks méritent d’être considérés comme un phénomène transversal pour la science politique indépendamment de sa déclinaison : en relations internationales, en politiques comparées et publiques, en histoire de la pensée et, surtout, en études des groupes de pression.

Parties annexes

Note biographique

Doctorant en science politique à l’Université du Québec à Montréal, Guillaume Lamy termine une thèse sur l’essor des think tanks comme renouvellement des stratégies d’influence par la recherche. Intéressé par les controverses publiques, il a écrit Laïcité et valeurs québécoises. Les sources d’une controverse aux éditions Québec Amérique (2015) ; sur l’histoire et les débats entourant l’interculturalisme au Québec dans la Revue canadienne de science politique ; et sur les idéologies québécoises et les rivalités entre think tanks dans le Bulletin d’histoire politique.

Notes

-

[1]

Celui-ci est vice-président de l’IEDM lors du Jour de la Terre en 2015.

-

[2]

« Pétrole », « essence », « pipeline », « oléoduc », « gaz naturel », « schiste », « sables bitumineux » ; et leur équivalent anglais.

-

[3]

« Syndicat », « syndicalisme », « syndicalisation », « syndiqué » ; et leur équivalent en anglais.

Bibliographie

- Abelson, Donald E. 2009. Do Think Tanks Matter? Assessing the Impact of Public Policy Institutes. Montréal : McGill-Queen’s University Press.

- Abelson, Donald E. 2016. Northern Lights. Exploring Canada’s Think Tank Landscape. Toronto : McGill-Queen’s University Press.

- AFP (Accord de Paris sur le climat). 2019. « Les cinq géants de l’énergie ont dépensé 1 milliard en lobbying depuis l’Accord de Paris. » Le Devoir, 23 mars 2019.

- Anderegg, William R.L., James W. Prall, Jacob Harold et Stephen H. Schneider. 2010. « Expert Credibility in Climate Change. » Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) 107 (27) : 12107-12109.

- Atlas Network. 2022. « Partners. » www.atlasnetwork.org/partners. Consulté le 2 juin 2022.

- Batt, Sharon. 2019. « How Billionaires and Big Pharma Battled Canada’s National Drug Plan. » The Tyee, 4 avril 2019.

- Bédard, Mathieu. 2016. « N’en déplaise à Donald Trump, le libre-échange est écologique. » Blogue du Journal de Montréal, 19 juillet 2016. www.journaldemontreal.com/2016/07/19/nen-deplaise-a-donald-trump-le-libre-echange-est-ecologique. Consulté le 19 novembre 2021.

- Belzile, Germain. 2017. Quotas de voitures électriques : une taxe déguisée. Montréal : Institut économique de Montréal.

- Belzile, Germain. 2018. « Les deux conditions de la taxe carbone. » Blogue du Journal de Montréal, 5 avril 2018. www.iedm.org/fr/78711-les-deux-conditions-de-la-taxe-carbone. Consulté le 20 novembre 2021.

- Belzile, Germain. 2019a. Réduction des GES : des cibles ambitieuses pour des impacts insignifiants. Montréal : Institut économique de Montréal.

- Belzile, Germain. 2019b. Taxation du carbone : les politiques d’Ottawa et des provinces sont-elles efficientes ? Montréal : Institut économique de Montréal.

- Belzile, Germain et Mark Milke. 2018. Bourse du carbone : faire fuir les emplois et les capitaux sans réduire les GES. Montréal : Institut économique de Montréal.

- Biville, Sylvain. 2010. « Comment le faux scandale du Climategate s’est dégonflé. » Le Nouvel Observateur, 8 juillet 2010.

- Bonneuil, Christophe, Pierre-Louis Choquet et Benjamin Franta. 2021. « Early Warnings and Emerging Accountability: Total’s Responses to Global Warming, 1971–2021. » Global Environmental Change 71 (102386) : 1-10.

- Brulle, Robert J. 2018. « The Climate Lobby: A Sectoral Analysis of Lobbying Spending on Climate Change in the USA, 2000 to 2016. » Climatic Change 149 (3-4) : 289-303.

- Chassin, Youri. 2014. « Les voitures électriques : buzzword ou solution réelle ? ». www.iedm.org/fr/51810-les-voitures-lectriques-buzzword-ou-solution-r-elle-. Consulté le 15 novembre 2021.

- Chassin, Youri. 2016a. « L’échec prévisible du Fonds vert, ou comment choisir les pires projets. » Blogue du Journal de Montréal, 8 août 2016. www.journaldemontreal.com/2016/08/08/lechec-previsible-du-fonds-vert-ou-comment-choisir-les-pires-projets. Consulté le 19 novembre 2021.

- Chassin, Youri. 2016b. « Taxe sur le carbone 101, ou pourquoi ça ne marchera pas. » Blogue du Journal de Montréal, 24 novembre 2016. www.journaldemontreal.com/2016/11/24/taxe-sur-le-carbone-101-ou-pourquoi-ca-ne-marchera-pas. Consulté le 19 novembre 2021.

- Chassin, Youri et Pierre Lemieux. 2013. Why New International Taxes for Development Are Inefficient. Montréal : Institut économique de Montréal.

- Chassin, Youri et Guillaume Tremblay. 2014. Doit-on subventionner l’achat de voitures électriques ? Montréal : Institut économique de Montréal.

- Chassin, Youri et Guillaume Tremblay. 2015. Guide pratique sur l’économie des changements climatiques – La Conférence de Paris et ses suites. Montréal : Institut économique de Montréal.

- Chiroleu-Assouline, Mireille et Thomas P. Lyon. 2020. « Merchants of Doubt: Corporate Political Influence when Expert Credibility Is Uncertain. » Journal of Economics & Management Strategy 29 (2) : 439-461.

- CIP. 2020a. Foreign Funding of Think Tanks in America. Washington : Center for International Policy.

- CIP. 2020b. U.S. Government and Defense Contractor Funding of America’s Top 50 Think Tanks. Washington : Center for International Policy.

- Connor, Steve. 2007. « C4 Accused of Falsifying Data in Documentary on Climate Change. » The Independent, 8 mai 2007.

- Cox, Wendell. 2006. Housing and Transportation in Montreal – How Suburbanization Is Improving the Region’s Competitiveness. Montréal : Institut économique de Montréal.

- Deglise, Fabien. 2019. « L’industrie du tabac achète l’appui de groupes “indépendants”. » Le Devoir, 24 janvier 2019.

- Déry, Pascale. 2016. « Y a-t-il une espèce en péril dans le coin ? » Blogue du Journal de Montréal. 8 mai 2016. https://www.iedm.org/62752-y-a-t-il-une-espece-en-peril-dans-le-coin. Consulté le 22 novembre 2021.

- Descôteaux, David. 2010. « Il y a pire que le réchauffement. » Métro Montréal, 9 septembre 2010.

- Desrochers, Pierre. 2010. « Le capitalisme écologique. » La Presse, 22 avril 2010.

- Desrochers, Pierre et Jasmin Guénette. 2015. « Jour de la Terre – Célébrer la liberté d’entreprendre. » La Presse, 22 avril 2015.

- Desrochers, Pierre et Hiroko Shimizu. 2010. Will Buying Food Locally Save the Planet? Montréal : Institut économique de Montréal.

- Djeli, Marie-Laure et Reza Mousavi. 2020. « How the Neoliberal Think Tank Went Global: The Atlas Network, 1981 to the Present. » Dans Nine Lives of Neoliberalism. Sous la direction de Dieter Plehwe, Quinn Slobodian et Philip Mirowski, 257-282. Londres-New York : Verso Books.

- Drope, Jeffrey et Simon Chapman. 2001. « Tobacco Industry Efforts at Discrediting Scientific Knowledge of Environmental Tobacco Smoke: A Review of Internal Industry Documents. » Journal of Epidemiology & Community Health 55 (8) : 588-594.

- Elgrably-Lévy, Nathalie. 2006. « Un vrai débat sur le climat. » Journal de Montréal, 26 avril 2006.

- Elgrably-Lévy, Nathalie. 2007a. « Hypocrisie ou bêtise. » Journal de Montréal, 12 juillet 2007.

- Elgrably-Lévy, Nathalie. 2007b. « Propos hérétiques. » Journal de Montréal, 5 avril 2007.

- Elgrably-Lévy, Nathalie. 2009a. « Écolocratie. » Journal de Montréal, 17 septembre 2009.

- Elgrably-Lévy, Nathalie. 2009b. « La bulle verte éclate ! » Journal de Montréal, 26 novembre 2009.

- Elgrably-Lévy, Nathalie. 2009c. « La religion verte. » Journal de Montréal, 3 décembre 2009.

- Elgrably-Lévy, Nathalie. 2010. « La vie n’est plus sacrée ! » Journal de Montréal, 25 novembre 2010.

- Elgrably-Lévy, Nathalie. 2011a. « Climategate : prise 2 ! » Journal de Montréal, 1er décembre 2011.

- Elgrably-Lévy, Nathalie. 2011b. « Les effets pervers. » Journal de Montréal, 16 juin 2011.

- Elgrably-Lévy, Nathalie. 2012. « Le triomphe de la vérité. » Journal de Montréal, 2 février 2012.

- Elgrably-Lévy, Nathalie. 2013. « Climat de terreur. » Journal de Montréal, 11 novembre 2013.

- Farrell, Justin. 2019. « The Growth of Climate Change Misinformation in US Philanthropy: Evidence from Natural Language Processing. » Environmental Research Letters 14 (3) : 1-10.

- Fischer, Frank. 1991. « American Think Tanks: Policy Elites and the Politicization of Expertise. » Governance: An International Journal of Policy and Administration 4 (3) : 332-353.

- Franta, Benjamin. 2018. « Shell and Exxon’s Secret 1980s Climate Change Warnings. » The Guardian, 19 septembre 2018.

- Gingras, F. Pierre. 2011. « Hydroélectricité de moyenne puissance : un potentiel oublié. » IEDM, 12 mai 2011. https://www.iedm.org/fr/35290-hydroelectricite-de-moyenne-puissance-un-potentiel-oublie/. Consulté en mai 2011.

- Goldenberg, Suzanne. 2013. « Secret Funding Helped Build Vast Network of Climate Denial Think Tanks. » The Guardian, 14 février 2013.