Résumés

Résumé

Cet article décrit et analyse les représentations et pratiques, concernant les « petites bêtes » (okuiltsitsin), du peuple maseual (nahua) de la région de Cuetzalan, dans la Sierra Nororiental de Puebla, au Mexique. Il se fonde sur une vaste enquête de terrain sur les savoirs zoologiques amérindiens, réalisée en collaboration avec le Taller de Tradición Oral Totamachilis. En plus d’être classés selon un critère morphologique qui distingue les insectes, les arachnides et les gastéropodes, les petits êtres sont rangés en fonction de leur proximité avec la société humaine, qui souvent correspond avec les bienfaits matériels et spirituels qu’ils apportent : à un extrême, on trouve la prédation pure, sans contrepartie ; à l’autre, la réciprocité va même jusqu’à un « partage d’essence » avec l’insecte de prédilection, l’abeille autochtone (Scaptotrigona mexicana). Les représentations entomologiques ont largement recours à la métaphore et à la métonymie.

Mots-clés :

- savoirs zoologiques,

- amérindiens,

- monde animal,

- Maseuals,

- Sierra Nororiental de Puebla,

- Mexique

Abstract

This paper describes and analyzes the representations and practices concerning « little animals » (okuiltsitsin) among the Maseual (Nahuat) people of the Cuetzalan area, in the Sierra Nororiental de Puebla, Mexico. It is based upon a vast fieldwork research on native zoological knowledge, made in collaboration with the Taller de Tradición Oral Totamachilis (« Oral Tradition Workshop ‘Our Knowledge’ »). Apart from being classified according to a morphological criterion, which distinguishes insects, arachnids and gastropods, small beings are ranked in function of their proximity with human society, which often corresponds to the material and spiritual benefits they bring: at one extreme, one finds pure predation, without counterpart, at the other, reciprocity stretching as far as « a shared essence » with the preferred insect, the native bee (Scaptotrigona mexicana). Entomological representations commonly resort to metaphor and metonymy.

Keywords:

- zoological traditional knowledge,

- Amerindians,

- Maseual (Nahuat),

- Sierra Nororiental de Puebla,

- Mexico

Resumen

En este artículo describimos y analizamos las representaciones y las prácticas acerca de los « animalitos » (okuiltsitsin) entre los maseualmej (nahuas) de Cuetzalan, en la Sierra Nororiental de Puebla, México. Nos fundamos sobre una amplia investigación de campo realizada en colaboración con el Taller de Tradición Oral Totamachilis (‘Nuestros saberes’). Además de ser clasificados siguiendo un criterio morfológico, que distingue insectos, arácnidos y gasterópodos, los ‘seres pequeños’ se ordenan en función de su proximidad supuesta con la sociedad humana, lo que corresponde a menudo con los beneficios materiales y espirituales que nos traen. En un extremo, encontramos la depredación pura, sin contraparte, y en el otro, una reciprocidad que llega al punto de « compartir la esencia » con el insecto predilecto, la abeja indígena (Scaptotrigona mexicana). Las representaciones entomológicas a menudo utilizan la metáfora y la metonimia.

Palabras clave:

- saberes zoológicos,

- maseualmej (nahuas),

- Sierra Nororiental de Puebla,

- Mexico

Corps de l’article

« ¡Tekuaj ! » (« Elles mangent / mordent les gens ») : voilà la première réponse que l’on obtenait souvent de nos interlocuteurs, lors d’entrevues chez les Maseuals[2] concernant les « petites bêtes » (okuiltsitsin)[3].

Te étant le préfixe qui désigne « les gens », que veut dire exactement le verbe –kua (voir De Pury Toumi 1992 : 107-182) ? Il se rapporte en premier lieu à l’action de manger, mais il s’étend aussi à celles de mordre ou de piquer. Ainsi tekuani, « mangeur d’hommes », désigne le jaguar. Mais on dira aussi tekua (au sens de « il mord les gens ») du serpent, voire du pou ou de la guêpe. Dans ce dernier cas, on utilisera souvent des verbes plus précis : ainsi, de l’abeille on dit : temima (elle pique avec son dard – imit) à la différence du taon qui « coupe avec ses dents » (tatanteki) et du moustique, qui suce (tepipinia) le sang avec sa trompe. On se trouve donc d’emblée face à un vocabulaire différencié qui renvoie à autant de formes d’agressions physiques des petites bêtes sur les humains. La prédation joue donc un rôle comme principe structurant à l’intérieur de la catégorie « petites bêtes », comme nous l’avons montré ailleurs pour l’ensemble des animaux (Beaucage et Taller de Tradición Oral 2009 : 251 suiv.). Au point qu’on est justifié de se demander : y a-t-il d’autres rapports entre eux et les humains que ces agressions ? Nous verrons qu’il y en a beaucoup d’autres, au cours de cette exploration des savoirs autochtones concernant les insectes. Pour des raisons d’espace, nous nous en tiendrons à trois groupes contrastés de « petites bêtes » : les bestioles néfastes (nexikolokuiltsitsin), puis un groupe de prédateurs tolérés et, finalement, des insectes bienfaisants, qui protègent, qui donnent des présages, qui guérissent et qui nourrissent.

Les animaux et les humains

D’abord, qu’est-ce qu’un « animal », pour les Maseuals ? Si on lui demande une traduction du mot espagnol, un autochtone répondra spontanément : okuilin. On réalise que le terme est polysémique quand l’interlocuteur ajoute : « Pour les animaux qu’on élève, c’est tapiyal. » En fonction du contexte, le terme peut donc désigner soit l’ensemble du monde animal, soit seulement les animaux sauvages. Dans le premier cas, il s’oppose à « être humain » (kristiano) : « Si ce n’est pas un humain, il faut que ce soit un animal (okuilin) », ironisait une aïeule devant notre insistance trouver des catégories pour tout. Le récit de Juan Oso révèle que la chose est encore plus complexe. Séjournant dans une maison hantée, le héros est interpellé par le Diable (Amokuali) ; quand ils en viennent à s’affronter le conteur désigne ce dernier par le terme Okuilin, « la Bête » (Ortigoza Téllez 1980). Bref, s’ils ne sont pas des humains, les animaux ne sont pas non plus des « choses » : plutôt que des inférieurs, ils sont des « êtres différents » (Laugrand, Cros et Bondaz 2015 : 17). Descola propose d’appeler « animistes », les systèmes de pensée qui dotent certains êtres de la nature, particulièrement des animaux, d’une « intériorité », c’est-à-dire d’une « gamme de propriétés […] recouvrant en partie ce que nous appelons d’ordinaire l’esprit, l’âme ou la conscience – intentionnalité, subjectivité, réflexivité, affects, aptitudes à signifier où à rêver » (Descola 2005 : 168). Nous verrons plus loin comment nos interlocuteurs, plutôt que d’opposer cette intériorité à celle des humains, tendent plutôt à l’assimiler. Ce processus d’anthropomorphisation, commun pour les mammifères et les oiseaux, est aussi à l’oeuvre en ce qui concerne les insectes sociaux et certains arachnides ; il utilise largement la métaphore et la métonymie.

Mais il y a plus. Le fait que plusieurs animaux soient dotés de cette intériorité crée entre eux et les humains des liens d’ordre immatériel qui viennent surdéterminer les rapports matériels. Le verbe –tauelia, qu’on pourrait traduire par « affecter négativement », exprime certains de ces rapports qui unissent les autochtones aux bêtes sauvages et à certains animaux domestiques – généralement des animaux comestibles. Les proies potentielles sont « affectées » (kinintaueliaj) par le comportement des chasseurs et des pêcheurs qui gaspillent la viande (kauiliaj, « se moquent ») ou se conduisent mal (moeliuistiaj, « deviennent mauvais ») : le gibier déserte alors les pièges, le poisson déserte les nasses, les dindons meurent et les abeilles essaiment. Dans un récit mythique, ce sont les maîtres du monde souterrain (Talokanka) qui gardent ces animaux dans les Quatorze Enclos sous les collines et les libèrent pour les chasseurs et pêcheurs (Contreras 2009 [1984]). La prédation légitime que constituent la chasse et la pêche s’inscrit donc dans une « économie morale » de réciprocité et d’alliance où la contrepartie de la générosité des maîtres de la faune est la « bonne vie » (yek nemilis) des chasseurs et pêcheurs, de leurs familles et de ceux avec qui ils partagent leurs prises. L’alliance mystique entre les humains et les animaux, explicitée dans plusieurs récits, déborde largement la chasse et la pêche pour inclure des animaux domestiques, comme le dindon et l’abeille, ainsi que certains végétaux (dont la plante par excellence, le maïs) et quelques « petites bêtes », comme nous le verrons.

Il existe une relation encore plus intime entre les humains, d’une part, et les animaux de la forêt et les oiseaux, d’autre part : ces derniers fournissent à chacun son double animal ou âme double (tonal) dont le bien-être et la vie même sont étroitement liés aux siens. Lorsqu’une maladie résiste à la médecine des herbes (xiujpaj), un guérisseur-chamane pourra diagnostiquer la perte de cette âme-double. Son propre tonal ira en rêve rechercher l’animal blessé accidentellement par un chasseur ou maltraité à dessein par un sorcier : cette même âme-double du chamane le soignera et le ramènera, prélude à la guérison du patient (Zamora Islas 1988). Le respect (takachiualis) s’impose envers ces animaux, humanisés au point de partager le destin et une part de l’essence des humains.

Si les animaux bienveillants se laissent attraper et consommer par les humains, d’autres les mordent ou les mangent. À côté des prédateurs naturels, comme les fauves et les serpents, il en existe d’autres, tels le hibou, la belette ou la salamandre, qui sont matériellement inoffensifs, mais dangereux sur le plan surnaturel : « ils nous affectent négativement » (techtaueliaj). On les appelle nexikolokuilimej, « animaux jeteurs de sorts » : ils attirent la malchance et peuvent même entraîner la maladie et la mort. Parfois une attitude de fermeté (yolchikaualis) neutralisera le mauvais sort : comme lancer une pierre à l’écureuil qui « se moque ».

Un animisme anthropomorphique caractérise donc la conception maseuale du monde des bêtes. On impute aux animaux humanisés des coutumes et une vie sociale proche de celle des humains. Pas à tous, cependant : certains sont vus comme nettement plus proches de nous. Parmi les critères de proximité : la nourriture « propre » (viande et végétaux frais), un logis stable (tanière, nid ou ruche) et le soin des petits (allaitement, couvaison, becquée...). Concernant les petits mammifères de la forêt (kuoujtajokuilimej), on entendra : « Leur chair est savoureuse et on peut la manger sans crainte, car ils ne se nourrissent que de choses propres » (« Ipa chipauak motatemoliaj »). À l’opposé, le vautour, charognard, suscite le dégoût. On souligne de même le fait que les insectes sociaux, abeilles, guêpes et fourmis, construisent un logis où la mère (–tenan, litt. « mère des gens ») pourra procréer et où on prendra grand soin de la progéniture. Tandis que les « mauvais » insectes (comme les taons) dorment et pondent au hasard « sous les feuilles », « leurs petits cherchent eux-mêmes leur nourriture » (« ipiluan motatemoliaj »).

Dans des travaux antérieurs, nous avons montré comment les deux principes opposés du « chaud » (totonik) et du « froid » (sesek) traversent toute la conception maseuale du cosmos. Ces caractéristiques sont particulièrement importantes dans le domaine de la médecine traditionnelle, allopathique : la maladie est interprétée comme un excès de « chaud » ou de « froid », et le guérisseur visera, par des tisanes, des cataplasmes, des frictions et le bain de vapeur, à rétablir l’équilibre rompu (voir Beaucage et Taller de Tradición Oral 2009, chap. 6). Si l’adjudication des plantes alimentaires et médicinales au « chaud » ou au « froid » fut assez facile pour les chercheurs de même que celle des viandes, il n’en fut pas de même concernant les petites bêtes. Ce n’est qu’indirectement qu’on a pu glaner des indices. Les insectes rampants, comme un grand nombre d’êtres qui se traînent sur le sol ou habitent dans la terre, dans l’eau et dans la forêt, possèdent une connotation « froide » : « la terre est froide, et la forêt aussi ».

Les propriétés surnaturelles des animaux leur donnent du pouvoir sur les humains ; en retour, ces derniers peuvent aussi, par des pratiques magiques, s’approprier ces qualités. Les pratiques recensées relèvent d’une magie que l’on peut appeler, après Marcel Mauss, « sympathique ». Ses principes sont : la contiguïté (le proche agit sur le proche), la similarité (le semblable produit le semblable) et le contraste (une chose produit son contraire) [Mauss 1960 : 57 suiv.]. Le principe de contiguïté (métonymie) est à l’oeuvre lorsqu’on laisse des guêpes potières installer leur nid sous les poutres, pour que leurs dards éloignent les forces mauvaises qui voudraient pénétrer dans la maison. Le principe de similarité (métaphore) joue quand on attache au poignet d’un petit garçon le cocon, renforcé de brindilles, de la chenille kuoujkouinitsin pour qu’il devienne un bon bûcheron plus tard. Le principe de contraste, enfin, fait qu’on recommande de masser l’enflure (eau = « froid ») que produit une piqûre, avec de l’alcool de canne et d’y placer une chique de tabac (deux plantes « chaudes ») : ici encore joue la contiguïté (métonymie). Dans les pratiques médicales autochtones, qui visent à rétablir un équilibre, le principe de contraste est dominant ; dans les pratiques magiques, la contiguïté et la similarité jouent également.

La mise en ordre du monde animal : morphologie et prédation

Lors de l’analyse, il est apparu que les 314 « genres[4] » d’animaux recueillis n’étaient pas regroupés à partir des seuls critères morphologiques, qui s’avéraient satisfaisants dans le cas des plantes. Pour appréhender la classification dans sa totalité, il fallait faire intervenir une structure de la prédation dont l’homme occupait le centre, comme proie des fauves (tekuanimej, « mangeurs d’homme ») et des serpents (kouamej), d’une part, et comme prédateur du gibier à poil (kuoujtajokuilimej, « animaux de la forêt ») ou à plumes (chiktejmej) ainsi que des poissons (amichimej), amphibiens et crustacés (aokuilimej, « bêtes d’eau »), d’autre part. Cette structure de la prédation ne contredit pas la classification morphologique, mais vient lui donner tout son sens : sans elle, par exemple, on ne comprend pas pourquoi le jaguar, le coyote et le renard forment une catégorie (tekuanimej) non seulement distincte, mais opposée à celle des autres mammifères sauvages.

La plus vaste catégorie animale (comprenant 141 « genres ») est la « super-famille » des okuiltsitsin (« petites bêtes »), catégorie qui regroupe pour l’essentiel les arthropodes terrestres, insectes et arachnides. Les représentations que les Maseuals se font des « petites bêtes » sont également traversées par des rapports de prédation et d’alliance, sur les plans matériel et spirituel. À la différence du gibier, seule une minorité d’entre elles est consommée par les humains : on récolte le miel des abeilles, on mange les abdomens des fourmis Atta et les larves de plusieurs insectes, grillées sur la braise ou bouillies. Avec d’autres, on fait des remèdes, contre les gerçures ou les ulcères buccaux, par exemple. La relation mystique avec l’animal (comme entre le chasseur et sa proie) est généralement absente, sauf en ce qui concerne les abeilles et la grosse chenille comestible de la Thysania agrippina (voir plus loin). Le monde des tout petits êtres est hiérarchisé : par rapport aux « simples bestioles » (okuiltsin saj), il y a ceux qui comptent, qui sont plus « vrais », plus authentiques (yek). Parmi ces derniers, certains sont utiles (kualtiaj) comme aliments ou comme remèdes, et d’autres nuisibles ou dangereux (nexikol). Même ces derniers, cependant, peuvent apporter une aide à celui ou celle qui possède le savoir : soit parce qu’ils recèlent l’antidote au mal qu’ils causent, soit parce que ce mal peut être dirigé contre des forces ennemies.

La classification maseuale des petites bêtes

La « super-famille » okuiltsitsin, constituée essentiellement sur la base de la taille, est un regroupement hétérogène de 141 « genres » d’animaux. Sur le plan interne, c’est la morphologie qui intervient pour y distinguer douze « familles » : les guêpes (alsimitmej), les abeilles (nekmej), les frelons (xikojmej), les fourmis (askamej), les mouches et moustiques (moyomej), les papillons (papalomej), les sauterelles et grillons (chapolimej), les blattes (xopepemej), les chenilles (sipomej), les vers (ijkochimej), les araignées (tokamej) ainsi que les limaces et escargots (xoktsitsin). Plusieurs petites bêtes ne sont pas regroupées dans ces catégories, mais seulement désignées par leur nom « générique » : c’est le cas des parasites des humains et des animaux (poux, punaises, puces, tiques) et d’insectes divers comme le scorpion, le scarabée bousier, la mante religieuse, la cigale. Les formes larvaires des insectes, chenilles et vers, sont souvent considérées comme des « familles » en soi et distinguées des formes adultes dans lesquelles elles se transforment. Si ces larves suscitent beaucoup d’intérêt, c’est soit parce qu’elles sont dotées de poils urticants (comme certaines chenilles), soit parce qu’elles s’en prennent aux récoltes, dont celle du grain sacré, le maïs; quelques-unes sont également consommées ou utilisées comme remèdes.

Suivant notre hypothèse générale – selon laquelle, pour ordonner leurs savoirs concernant les animaux, les Maseuals intègrent la morphologie dans une structure générale de la prédation –, c’est en fonction de cette dernière que nous avons organisé les données recueillies : un pôle est celui de la prédation, l’autre, celui de la réciprocité. Près du pôle de la prédation pure, on trouve les parasites des humains et du maïs, puis les insectes piqueurs, puis les chenilles et vers. À l’autre extrémité du continuum, on trouve les insectes bienfaisants, dont les abeilles, avec lesquelles les humains établissent des rapports d’alliance.

Des prédateurs sans contrepartie : les insectes malfaisants (nexicolokuiltsitsin)

Les parasites spécifiques des humains sont les poux (atimej) et les punaises (chinkis, tapechokuilimej, talaximej) ; s’y ajoutent les parasites des animaux tels les puces (tekpinmej) et les tiques du bétail (ixkap). Même les ruches sont attaquées par une mouche parasite (tsonteskat, « tête de verre »). Il n’existe pas de terme maseual pour désigner la vermine. C’est sur le plan des oeufs qu’on marque la différence : le mot tet (oeuf d’oiseau, de serpent ou de guêpe) est remplacé, dans le cas des poux et punaises, par ajsilmej (« lentes »), et dans le cas des « mouches sales », coprophages et nécrophages, par teksismej. Les témoignages de nos interlocuteurs concernant la vermine mêlent les éléments cognitifs et des expressions chargées d’émotivité négative.

Les prototypes des parasites corporels sont les poux :

Ils sont très sales (pitsotikej). Les poux noirs vivent sur nos têtes et sucent le sang. On trouve les poux blancs dans les vêtements. Ils ont le corps gros et le bec pointu. Leurs pattes avant sont comme des pinces (mamaxakaltikej). Ils se multiplient vite. La femelle est plus grosse : elle pond les « putes de lentes » (granputa ajsilmej) qui collent aux cheveux […]. Ce sont des animaux néfastes (nexikolokuilimej) : si on ne les nettoie pas, on peut en mourir.

On les appelle aussi tekolomej ; or, en nahuatl ancien, le mot tecolotl désignait à la fois « le pou blanc du corps » et le hibou (Siméon 1963 : 400), avatar préféré du sorcier, qui rôde la nuit pour aller boire le sang de ses victimes. Les références au vampirisme et à une mort possible accroissent encore la charge négative qui se rattache à ces « animaux funestes ». Ceux qui sont atteints doivent se laver la tête tous les deux jours avec une décoction d’ajtsomias et faire bouillir les vêtements avec des feuilles d’omikilit. Les poux des volailles (pepeyolimej), de couleur grise (xakoj), se multiplient sur la poule et la dinde couveuses (tapachojkej) : « Ils sont maudits » car ils infestent les poussins qu’ils peuvent saigner à mort. Ils ne piquent pas les humains mais causent de fortes démangeaisons (– pepeyotsaj), d’où leur nom (pepeuanimej) [voir le tableau d’identification zoologique].

Les punaises sont jaunâtres. Elles font leurs nids dans la natte (petat) où on dort. Elles sont comme les poux du diable (amokuali iatiuan) car elles sucent beaucoup de sang la nuit. Elles se reproduisent vite, et si elles sont nombreuses, elles peuvent t’affaiblir.

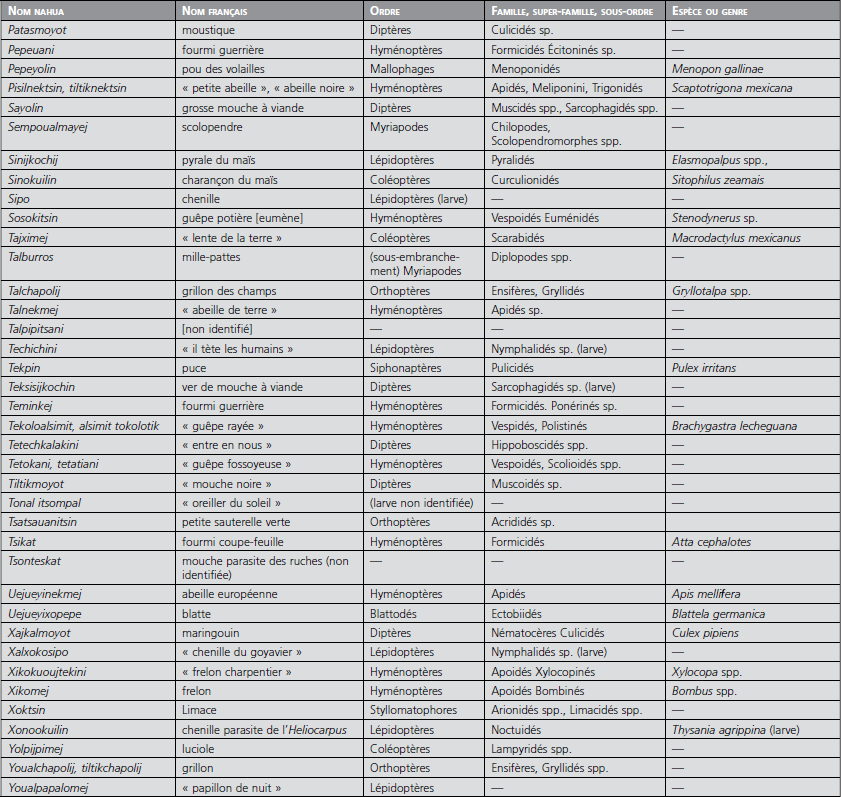

Identification zoologique des insectes, arachnides et autres « petites bêtes » mentionnés dans l’article

Les puces infestent les chiens et les porcs, mais s’attaquent également aux humains. Elles enfoncent leur bec et sucent le sang. « Maison sans souris, maison sans puces », car leur maison à elles, ce sont les souris, qui se grattent pour s’en débarrasser. Elles sautent loin. On ne les voit pas, car elles sont couleur de terre. On voit seulement les taches de sang et leurs excréments sur les vêtements : « de vraies salopes (pitsotikej) ! » Elles abondent au temps des grandes chaleurs (ijuak takauani), en avril-mai. Pour leur part, les tiques du bétail (ixkap, pinolillo) vont pondre leurs oeufs dans les bouses. Ces acares se gavent du sang des bêtes ; agrippés aux feuilles, ils attrapent au passage l’animal ou l’humain qui traverse un pâturage. La seule manière de les détacher de la peau est de les asperger d’alcool.

Les abeilles autochtones (pisilnekmej), dont nous reparlerons, sont elles-mêmes la cible d’une mouche, le tsonteskat (« tête de verre »), qui pénètre dans les ruches, dévore les larves et y défèque (mijkuitati), provoquant leur abandon.

En résumé, la vermine possède en commun avec les sorciers le fait de sucer le sang, ce qui peut même entraîner la mort, d’où le terme de nexikolokuilimej (« bêtes funestes ») qu’elle partage avec le hibou ou la belette. Le discours maseual concernant les animaux et les plantes utilise souvent la métaphore et la métonymie. On définit aujourd’hui ces deux figures fondamentales d’une manière qui déborde largement le champ de la rhétorique, comme « organisatrices » de l’acte classificatoire (Tort 1999 : 64 suiv.). Danièle Dehouve utilise également les concepts de métaphore et la métonymie dans ce sens élargi pour interpréter les offrandes rituelles des nahuas du Guerrero (Dehouve 2013). Ici, la métaphore « les poux du Diable », pour désigner les puces, souligne leurs accointances avec les forces du mal. Nous retrouverons également la métaphore et la métonymie à l’oeuvre dans les pratiques magiques (voir plus loin).

Mouches, moustiques et taons (moyomej)

On trouve une association entre vampirisme et saleté pour une autre catégorie d’insectes nuisibles. La « famille » moyomej, comprend presque tous les diptères, du taon à la mouche domestique en passant par les divers types de moustiques. On distingue deux « genres » de taons : kouitomit, « flèche de bois », et tempaua. À la différence des guêpes, les taons mordent (tatantekij, « coupent avec leurs dents ») et ne piquent pas. Ils se nourrissent du sang de leurs victimes, les humains et, plus encore, le bétail. Ils construisent leur nid dans un arbre pourri où naissent les petits. Ils disparaissent au temps froid.

Il y a plusieurs sortes de moustiques : xajkalmoyomej, chakismej, nextikmoyomej, istakmoyomej, patasmoyot. Tous « enfoncent la bouche » (motentotokaj) pour piquer. Ils abondent en brousse, surtout en terre chaude. On croit qu’ils initient leurs petits au vampirisme en leur faisant goûter le sang et en leur montrant les bonnes proies : un crapaud ou un serpent, un chien ou un porc endormis. Cependant, leurs préférés sont les humains. « Ils ne sont pas timides : ils te piquent la nuit, quand tu dors, et le jour, même si tu es en train de couper le bois ! Une fois gavés, ils vont se reposer sur l’écorce des arbres. Comme le moustique doit se poser sur la peau, tu peux le tuer avant qu’il ne pique, sinon ! »

Le tetechkalakini (« il-entre-en-nous »), « une sale bête », occupe une place à part. Cette mouche aux longues pattes et aux ailes bleues dépose un oeuf sous la peau d’un être vivant, humain ou oiseau. La larve se nourrit de la chair et, en se développant, produit un oedème, qui suinte. Celui qui est infesté peut s’en débarrasser par l’application prolongée d’une feuille de tabac ou de creolina, un désinfectant commercial à base de créosote et de savon résineux. On dit que, contrairement aux autres insectes, « il ne se multiplie pas (in amo tayolitia). Un seul ver se transforme en mouche. » Une interlocutrice explique : « Quand tous nos frères sont morts (lors du déluge), Dieu les a envoyés regarder de ce qui se passait. Au lieu de venir regarder seulement, ils se sont assis sur les cadavres. Ils se sont alors transformés en mouches tetechkalakini et ils leur ont passé les vers[5]. » On est donc ici en présence d’une punition-malédiction (tatsakuiltilis) relatée dans le mythe d’origine : les anges désobéissants ont été transformés en insectes piqueurs, et condamnés à se perpétuer comme tels.

D’autres mouches, de petite taille, sont coprophages et nécrophages. La kostikmoyot (« mouche jaune ») et la tiltikmoyot (« mouche noire ») sont sales (pitsotik) et mangent les aliments en décomposition (xokoltik). La kuitamoyot (« mouche à merde »), noirâtre, se nourrit d’excréments, mais vient aussi se poser sur la nourriture qu’on n’a pas recouverte. La xokokmoyot (« mouche aigre ») fait se gâter la nourriture, fruits ou viande, à son contact : une illustration du principe de contiguïté énoncé par Mauss (1960 : 57-59) et qui relève de la métonymie – qui, selon Lakoff et Johnson (1985 : 44, cités par Dehouve 2013 : 2), « contient un rapport d’inclusion ou de contiguïté ».

Le terme sayolin désigne des mouches charognardes de plus grande taille, qui, en plus, mordent les êtres vivants. La xoxoktiksayolin (« grosse mouche verte ») se nourrit de chair en décomposition et dépose ses oeufs dans les plaies du bétail : « Deux jours plus tard, les larves sont nées et elles s’enfoncent dans la chair. » On dit de la kostikxokosayolin (« grosse mouche aigre jaune ») qu’elle est la mouche des morts (sayolin mikemej) : elle les cherche pour y pondre ses oeufs. Aussi, son apparition dans une maison est de mauvais augure : quelqu’un mourra bientôt. Ici c’est une logique métonymique qui est à l’oeuvre : la mouche qui accompagne les cadavres annonce la mort.

Le chakti et le teksisijkochin sont des parasites des animaux domestiques. Le premier infeste le gosier des volailles. Pour les en débarrasser, on introduit dans la gorge du poulet la tige du chakxiuit : les vers viennent s’y coller et on n’a plus qu’à les extraire. Le teksisijkochin, quant à lui, vient des oeufs qu’une mouche à viande (sayolin) vient pondre dans la plaie ouverte d’un chien. « Les vers sont petits comme des grains de riz mais grandissent rapidement, surtout au temps des grandes chaleurs » (avril, mai). On nettoie la plaie avec de la creolina.

Tout de suite après les parasites des humains et des animaux, il y a ceux des cultures vivrières : le maïs, d’abord, puisque « le maïs c’est notre vie » (in taol tonemilis). Pas moins de cinq insectes menacent la plante. Les tajximej, coléoptères jaunes au dos brun, arrivent en mai, quand le maïs fleurit : ils dévorent la fleur mâle (miauat) au sommet de la plante et les fleurs femelles (xilot) qui se forment le long de la tige. Dans les sols riches et friables vit un ver blanchâtre à tête jaune, le nextekuilin (« insecte gris »), qui se régale de ses racines : la poule qui l’avale en meurt. La pyrale du maïs (sinijkochij) pénètre au coeur de l’épi et le détruit. Compensant quelque peu les dommages qu’il cause, le ver sinijkochin, écrasé dans les paumes des fillettes, les rend douces : les tortillas qu’elles feront ensuite seront tendres (yemanik). Le contact avec le maïs fournit ici le lien magique. Le perce-oreilles (kuitmaxalokuilin, « insecte au cul fendu ») vient disputer aux moissonneurs le grain mûrissant, en juillet, tandis que le charançon (sinokuilin) s’attaque au maïs déjà entreposé dans les greniers. Quant au charançon du haricot, eokuilin, on en distingue quatre « espèces », autant que de variétés de haricots cultivés : « Le haricot est sa maison. Il fait un trou dans le grain et il y reste. »

La mante religieuse est crainte aussi, pour de tout autres raisons. Insectivore, elle attend sa proie avec les pattes de devant levées, rappelant un cheval dressé sur ses pattes arrière. « Si un cheval ou un boeuf l’avale en broutant l’herbe, il meurt. » Le rapprochement ne s’arrête pas là. Ses deux noms maseuals sont : amokuali kauayoj (« cheval du diable ») et miktan kauayoj (« cheval du Pays des morts »). Un interlocuteur raconte : « J’écoutais les aïeux dire : “Un homme couchait avec sa belle-soeur. Il n’a jamais voulu se corriger et c’est pourquoi [à sa mort] il s’est converti en cheval”. » Il existe en effet, chez les Maseuals, une croyance selon laquelle les incestueux « ne peuvent pas mourir », c’est-à-dire qu’ils traversent une agonie douloureuse et interminable, après quoi ils se réincarnent en cheval ou en mulet. Ce « partage d’essence » négatif, qui vient sanctionner l’inconduite sexuelle, est aux antipodes du rapport au tonal, ou double animal, dont nous avons parlé plus haut.

Si la mante religieuse est censée provoquer la mort instantanée du cheval qui l’ingurgite, l’influence maléfique des gastéropodes est plus subtile. Le terme xokti (diminutif : xoktsin) désigne plus particulièrement la limace mais, par ses dérivés, il englobe aussi les escargots : axoktsin, l’escargot aquatique, kuoujtajxoktsin, l’« escargot des bois » et pisilxoktsin, le « petit escargot ». Les escargots sont inoffensifs et vivent dans les ruisseaux ou en forêt, s’alimentant de végétaux. Personne ne les consomme. Les limaces, par contre, peuvent empoisonner lorsqu’elles s’aventurent dans les maisons :

Elles sont brunes, de la taille d’un ver, et rôdent autour des jarres d’eau (apas). Elles sont bien salopes et « barbouillent, scribouillent » (tatajkuilouaj) sur la pierre à moudre (metat), sur les tortillas. On les enlève avec un bâton car celui qui les touche ou mange une galette souillée par leur bave (alaktik) devient sot (xoxokui).

Concernant les chenilles (sipomej), une interlocutrice explique : « Elles ne mordent jamais avec leur bouche, mais elles sont velues et piquent avec leurs poils », avant d’ajouter des détails :

La tonal itsompal (« oreiller du soleil ») se tient sous les feuilles du maïs qui est déjà mûr, quand on va plier les tiges. Son duvet (–tojmiyo) cache ses piquants (–uijuitsyo). Tu ne l’as pas vue et tu l’as touchée ? Quelle douleur ! Des ampoules vont naître sur ta peau et la démangeaison ne te laissera pas dormir.

Nous avons relevé une quinzaine de « genres » de chenilles, dont sept se subdivisent en deux, trois ou même quatre « espèces ». En autant que l’identification a été possible, les plus notoires sont surtout des larves de nymphalidés, macrolépidoptères nocturnes (youalpapalot, « papillons de nuit »), parasites des plantes. Comme pour les vers, la nomenclature indique souvent la plante parasitée : ainsi la xalxokosipo est la chenille du goyavier (xalxokot ; Psidium guajava L., Myrtacées). Certains noms indiquent un tout autre genre de relations, sur lesquelles nous reviendrons : le « petit bûcheron » (kuajkouinitsin) ou « celle qui tette » (techichini). Les chenilles ont une prédilection pour les plantes cultivées : on les trouve surtout dans les champs de maïs, de tomates et de piments, dans les caféières et les vergers, où elles peuvent faire des dommages importants : les kuapachsipomej montent à la file dans un arbre de uaxin et le laissent sans une feuille (photo 1). Par ailleurs, le chokoy venimeux abonde sur le kapolij aux baies savoureuses : « On n’ose pas aller les cueillir, car c’est son arbre préféré ! » Si on est piqué, l’insecte lui-même fournit le meilleur remède : il faut l’écraser avec un bâton ou une pierre et badigeonner la peau enflammée avec ses entrailles (ikuit, « ses excréments »). Si l’insecte est hors de vue, on pourra mettre de l’eau-de-vie, du jus de tabac ou de la sève de kekejxikilit[6] sur la partie affectée, « pour calmer un peu ».

Photo 1

Kuapachsipo, « chenille de mousse d’arbre », larve de nymphalidé prédatrice des arbres fruitiers

Les paysans autochtones supportent – de mauvaise grâce – la présence de ces commensaux indésirables : « Ils endommagent la milpa, mais ils n’en viennent pas à bout. » Le maïs de la montagne, souligne-t-on, au grain serré et dur, leur résiste mieux que les hybrides que certains agronomes ont tenté d’introduire. On donnera aux volailles le maïs piqué des vers ou charançonné et on prendra grand soin de suspendre dans la fumée, au-dessus du foyer, les épis destinés aux prochaines semailles.

Cependant, la prédation peut s’exercer sur un tout autre plan. Au sujet de la chenille techichini, une interlocutrice explique longuement :

Elle n’a pas de poils, elle est nue. Il y en a deux sortes : les petites, vertes, qui sont inoffensives pour les gens et qu’on trouve dans les champs de piments et de tomates ; et la grande, qu’on voit marcher le long du sentier. Le dos jaunâtre, elle mesure une cuarta (25 cm de long) et son corps est gros comme une fusée de maïs. Sa tête est grosse, avec une sorte de « bonnet » ; ses yeux sont comme ceux d’un poulet. Elle redresse la tête quand elle voit quelqu’un : on dirait qu’elle sent. On distingue sa bouche qui semble grimacer. Celle-là, elle a un maître (teaxka, litt. « elle appartient à quelqu’un ») et elle envoûte (tetetsauia) Elle chemine vers une personne qu’elle connaît : une jeune femme qui n’a pas encore porté d’enfant. La techichini l’endort, et la femme va se coucher, à midi. Alors elle arrive avec son compagnon, la salamandre (talkonet). Chacune s’accroche à l’un de ses seins et la tette. Tant que durera l’envoûtement, elle ne deviendra pas enceinte. Si tu vois sur le chemin cette techichini, la seule chose que tu peux faire, c’est de l’attraper avec un bâton et d’aller le jeter très loin. Si tu la tuais, un de tes enfants mourrait. Seule une femme âgée, qui ne peut plus avoir d’enfants, pourrait la tuer. C’est ce que j’entendais raconter aux femmes, il y a longtemps.

Les équivalences symboliques ne sont pas difficiles à établir. La grande « chenille nue » avec une « sorte de coiffe », c’est le bébé. La salamandre (Pseudoeubycea sp.) [talkonet, « enfant de la terre »] au corps gluant, qui ne sort que rarement du sein de la terre, c’est le foetus. Les deux s’approprient ensemble l’essence de l’enfant à naître. Il y a d’abord un envoûtement à distance qui pousse la jeune femme à dormir à midi[7]. Le contact physique, lors du simulacre d’allaitement, vient confirmer l’ensorcellement. La femme âgée, c’est la guérisseuse : comme la sage-femme, elle a généralement passé l’âge de la ménopause et ne peut plus être envoûtée. En « lançant au loin » la chenille, on brise le contact et, partant, le sortilège qui empêchait la jeune femme d’enfanter.

À l’opposé de cette chenille qui ensorcelle, le kuoujkouinitsin, « petit bûcheron », en tissant son cocon, ramasse aussi des brindilles et s’en entoure comme d’un fagot miniature (photo 2). Il évoque ainsi cette activité de tous les jours : couper et ramener le bois de feu. C’est là qu’intervient la magie sympathique : quand le papillon est sorti, on prend le cocon, on l’entoure d’un bout de tissu (aujourd’hui, de brins de laine aux couleurs vives – photo 3) et on l’attache au poignet d’un enfant mâle, pour qu’il devienne un bon bûcheron (Romero Giordano et Beutelspacher 1989). Comme dans le cas précédent, « le semblable agit sur le semblable » (Mauss 1960 : 61) : la métaphore déborde le champ discursif pour fonder la pratique magique.

Photo 2

Kuoujkouinitsin, « petit bûcheron » (Limacodidés sp.), dans son cocon renforcé de brindilles

Photo 3

Cocon vide de Kuoujkouinitsin orné de fils de laine de couleur. On fixera l’attache au poignet d’un enfant mâle pour qu’il devienne un bon bûcheron

Les insectes qui sucent le sang, dévorent le maïs, provoquent de douloureuses éruptions cutanées ou envoûtent les jeunes femmes, se situent à l’extérieur du grand schéma d’alliance et de réciprocité que nous avons esquissé au début et qui unit les humains aux animaux, mais à l’intérieur de la structure de prédation qui le croise et le complète. Les parasites font partie du cosmos, tout comme les sorciers font partie de la société réelle[8] : les uns et les autres prélèvent sans rien rendre en retour. À l’exception de la kuoujkouinitsin, les chenilles n’offrent guère de bienfaits pour compenser le mal qu’elles causent : tout au plus peut-on annuler l’effet urticant de leurs poils en s’enduisant la peau de leur corps écrasé. Les références au surnaturel vont dans la même direction, soulignant les liens entre les insectes malfaisants et les forces du mal, qu’il s’agisse des puces qui sont les « poux du diable », de l’association de la chenille techichini avec un reptile répugnant ou de l’identification des mouches parasitaires tetechkalakini avec des anges envoyés par Dieu après le déluge et qui ont trahi leur mission en s’asseyant sur des cadavres.

Des prédateurs supportables : guêpes, frelons, fourmis et vers

Les guêpes (alsimitmej) et les frelons (xikojmej)

Si le propre des petites bêtes est de mordre et de piquer, les « familles » des guêpes et des frelons sont tout à fait représentatives. Les Maseuals reconnaissent cinq « genres » de guêpes et quatre « espèces ». Pour les distinguer, la nomenclature utilise surtout la couleur de l’abdomen ainsi que la niche où on peut les rencontrer : on a la guêpe rayée (alsimit tekolotik), la rouge (a. chichiltik), la jaune (a. kostik), la noire, petite (tiktikalsimit) et la « guêpe d’arbre » (koujalsimit). Les descriptions qu’on en donne mêlent les éléments cognitifs et émotifs. Par exemple, de la guêpe jaune, on dira : « C‘est une bestiole très laide (fieroj) […] Les rayures sur son abdomen sont jaunes. Elle est grande et, bon Dieu ! que ça fait mal quand elle pique avec son aiguillon ! »

Les gros frelons noirs (xikojmej ou tiltikxikojmej) nichent dans les interstices d’un muret de pierre (tecorral) ou alors à même le sol, dans un terrier abandonné. La « mère-frelon » (xikojtenan) y pond et les larves y grandissent jusqu’à ce que leurs ailes poussent. Gare à celui qui approche trop de ce nid ! Par ailleurs, ils avertissent les humains en songe : rêver qu’ils vous attaquent signifie que quelqu’un vous en veut et se prépare à vous faire du mal. La magie sympathique peut donc oeuvrer par l’intermédiaire du rêve, dimension capitale de l’imaginaire autochtone (Bartolomé et Barabas 2013) : « Ce qu’on voit en rêve arrive, mais on ne sait pas quand. On ne sait pas quel jour on est dans le rêve. » Il faut l’interpréter au mieux : souvent, d’ailleurs, les familles en discutent au réveil. Ici, on formulerait des hypothèses sur l’identité de possibles agresseurs.

Quant à « la guêpe fossoyeuse » (tetokani), puante et solitaire, « elle creuse un trou où elle enterre un insecte qu’elle a attrapé. Je crois qu’elle revient le manger[9] ». Elle ne construit pas de guêpier, mais « dort n’importe où ». « Elle ne t’avertit pas quand elle vient : elle passe et pique en vitesse ! » Et notre interlocuteur de conclure : « Elle pique par pure méchanceté, pas pour se nourrir. »

L’attitude appropriée est la contre-attaque. « Si un essaim de guêpes est accroché à un caféier que tu dois récolter, fais une torche avec des feuilles de maïs sec et brûle-les. » Après une piqûre, mordre la lame d’une machette pourra apporter quelque soulagement ; on peut aussi masser doucement la partie enflée avec de l’eau-de-vie (surtout si la victime est un enfant) ou y placer une feuille de tabac préalablement mâchée. Tant l’alcool que le tabac sont « chauds » et visent à réduire l’oedème (= eau). La magie sympathique, pour sa part, est forcément sélective au sein du nombre « théoriquement illimité » d’associations possibles (Mauss 1960 : 58). Ici, on soigne par le contraire : la « brûlure » ressentie, par le « froid » du métal.

Cependant, si les guêpes et les frelons infligent des piqûres cruelles, ils donnent quelque chose en retour. D’abord, leurs larves sont comestibles. Pour les extraire, on enfume le guêpier, et les insectes adultes tombent morts ; on n’a plus qu’à en tirer les larves qui sont très savoureuses une fois grillées sur une terrine. En outre, l’argile fine qui compose le nid des guêpes potières (sosokitsitsin) possède des propriétés médicinales : pour guérir une diarrhée enfantine, on en fait bouillir un peu avec des feuilles de talamat (Desmodium adscendens [Swartz], Fabacées) ; et des racines de pinauits (Mimosa albida Humb. et Bompl., Fabacées).

Sur un plan symbolique, on admire la force de ces êtres, pourtant minuscules. Dans le conte « Le jaguar et la sauterelle », l’armée des insectes piqueurs met aisément en déroute la troupe des grands animaux (Arrieta 2009 [1984]). Cette férocité même peut être utile aux humains, sur le plan magique. Ainsi les guêpes potières fixent leurs nids aux chevrons des maisons ; grâce à leurs aiguillons, elles empêchent les forces du mal de pénétrer dans le logis. Pour la même raison, on tolérera même que les farouches guêpes rayées s’installent non loin de la demeure : « Car le mal rôde toujours et elles l’arrêtent ; leur piqûre est très douloureuse et c’est pour ça qu’elles l’arrêtent. Si un de nos frères te déteste, il parle avec notre-dieu-qui-est-mauvais[10] et la maladie commence. Alors les guêpes bloquent le mal. » On peut aussi instrumentaliser leur force en se l’incorporant : « Si tu as un jeune garçon, il faut lui mettre une guêpe dans la main pour qu’il l’écrase. Plus tard, quand il se bagarrera, les coups de poings qu’il portera feront très mal ! » Dans le cas de la guêpe fossoyeuse, un homme adulte, après avoir broyé l’insecte dans ses mains, s’en badigeonnera la poitrine et le ventre : « Ça nous donne du courage quand des voyous nous cherchent querelle. » L’agressivité naturelle de l’insecte est alors incorporée et réorientée vers les rapports interpersonnels, souvent violents. Si ce qui précède est réservé aux garçons, on n’oublie pas les fillettes : on écrase sur leur paume des larves de guêpe pour qu’elles puissent donner, plus tard, des claques retentissantes ! On ne saurait trouver d’exemple plus clair de l’extension de la construction métaphorique aux pratiques magiques.

Les fourmis (askamej)

Les Maseuals distinguent quatorze « genres » de fourmis. Ces hyménoptères sont morphologiquement proches des guêpes, mais « leur bouche (ou « bec ») est faite de deux parties qui se referment » (ome motenamiki itempil). C’est avec ça qu’elles mordent (tekuaj) et coupent (tetantekij). Les mandibules sont aussi les « mains » avec lesquelles elles transportent la nourriture ou leurs oeufs. Le vol nuptial a lieu la nuit de la Saint-Jean. Divers « genres » de fourmis partagent alors le nom d’askapapalomej (« fourmis-papillons ») : elles pénètrent même dans les maisons, attirées par la lumière. Notons ici que les Maseuals distinguent les « grandes » fourmis ailées (Atta sp.) des « petites » fourmis arboricoles (aussi appelées pioteaskamej « fourmis à oeufs » - Camponotus sp.).

Les « vraies » fourmis (yekaskamej) construisent des fourmilières (askatpotsal) dans le sol ou dans les troncs d’arbres. Au coeur de la fourmilière se trouvent le couvain (askataxkalol, « grosse-galette-de-fourmis ») et la « mère des fourmis » (askatenan ou tsikatenan). Celle-ci, après le vol nuptial de la Saint-Jean, ne quitte plus la fourmilière où son gros abdomen (tsinolol) produit des milliers d’oeufs. Ses « enfants » (les ouvrières) lui apportent de la nourriture, ainsi qu’aux petits. Le sexe des ouvrières fait l’objet de doutes : pour certains, leurs abdomens minces (pitsauak ikuitakon) indiquent que ce sont des mâles ; pour d’autres, les seuls mâles sont les fourmis ailées ou celles « à grosse tête » (les guerrières).

Les fourmis Atta (tsikamej) posent des problèmes particuliers à l’agriculture et occupent une place à part dans les représentations et la mythologie. En effet, ces colonnes de fourmis coupe-feuilles peuvent signifier la dévastation d’un arbre fruitier en quelques heures. C’est pourquoi on sème dans les plantations une euphorbiacée, le tejtsonkilit, car elles préfèrent sa feuille[11]. « Elles piquent, certes, mais pas très fort : on peut même les saisir à la main. » Et on ne s’en prive pas lors du vol nuptial, car leur abdomen, grillé sur la terrine, « est aussi savoureux que des graines de courge ! » Les « vraies fourmis » ont des pouvoirs magiques, que les humains peuvent s’approprier : « Si les enfants enfoncent leurs mains dans la fourmilière jusqu’à rejoindre les oeufs, ensuite, tout ce qu’ils toucheront va s’accroître, tout : les épis de maïs quand les hommes les récolteront, le café qu’ils cueilleront, le bois qu’ils ramasseront et les grains de maïs que les femmes égrèneront. » Ce « don » a un prix, cependant : l’enfant devra endurer sur ses mains et ses avant-bras les dizaines de morsures que ne manqueront pas de lui infliger les fourmis, furieuses de cette intrusion. Pour calmer la douleur, on aspergera ensuite ses bras d’eau-de-vie. Ce qu’on s’approprie magiquement par association, à travers ce contact douloureux, ce n’est pas leur férocité, mais leur capacité de multiplication.

Il y a d’ailleurs longtemps que les fourmis aident les humains. Lorsque le démiurge Sentiopil (« Enfant-Dieu-Maïs »), las de l’ingratitude humaine, décida d’enfermer le maïs, sa propre chair, dans la Montagne-grenier (Kueskomatepet), ce sont des fourmis Atta qui découvrirent la cachette et montrèrent aux humains la voie pour y accéder (Santos Castañeda 2009 [1984] ; Ortigoza Téllez 2009 [1984]). Par leurs dons, matériels et surnaturels, les « vraies fourmis », tout comme les guêpes et frelons, s’inscrivent donc dans le grand réseau d’alliance qui unit les humains et les animaux.

Les vers (ijkochimej)

Les autochtones connaissent bien le cycle de métamorphoses des insectes. Cependant, ils regroupent plusieurs larves en catégories bien à part, pour des raisons pratiques et symboliques. À la différence des chenilles, les vers sont des prédateurs « qui donnent souvent quelque chose en retour ». Le mot ijkochin a un sens plus restreint que le mot français « ver » : il exclut le ver de terre (talkuitaxkol « intestin de la terre ») et les vers intestinaux (kuitakouamej « serpents des excréments »).

Nos interlocuteurs en distinguent treize sortes. La nomenclature renvoie essentiellement à leur milieu de vie (p. ex. l’eau) qui peut aussi être leur aliment : le maïs, le bois (cinq « genres » d’arbres parasités), le gosier des poulets ou la chair en putréfaction. Un autre nom se rapporte métaphoriquement à leur aspect physique : metsti iijxoch, le « vomi de lune », désigne des vers minuscules, gluants et d’un jaune rougeâtre. Parmi les vers aquatiques, les atsotsonkeponi (« acrobates de l’eau ») sont les larves de moustiques dont les pirouettes sont aisément observables dans les citernes (aichkual) et les jarres (apas) où l’on garde l’eau. Un autre, aokuilin, est un ver « qu’on ne voit pas », qu’on dit habiter les flaques boueuses et à qui on attribue les démangeaisons dues aux mycoses du pied (metsajuayua). Les deux sont associés à la saison des grandes pluies (juin à octobre).

De nombreux vers sont comestibles. C’est le cas des larves blanches qu’on trouve en fendant le bois de divers arbres, comme le kuaokuilin, déjà mentionné, et le ver du bambou (ojtaijkochin) qu’on grille sur la terrine (komal) : « Ils sont savoureux : charnus et bien gras ! » Appliquées crues sur les gencives, ces larves (« froides ») constituent aussi des remèdes contre les ulcères buccaux (tempalan « bouche pourrie », maladie « chaude »).

Quant au gros ver comestible qu’on trouve sur l’Heliocarpus, le xonookuilin, il n’est pas universellement apprécié : « Certains de nos frères les mangent, bouillis, mais ils sont durs comme du cuir, comme les jointures. […] Chez nous on n’en a jamais mangé ! » Ce n’est pas qu’une affaire de goût : ce ver est très bizarre. Selon une autre interlocutrice : « Les xonokuilimej ne naissent pas à partir d’oeufs : ils sont déjà grands quand on les aperçoit sur l’arbre et ils demeurent toujours sur le même arbre. On dit qu’ils naissent d’un éclair (tapetanilot) et se posent sur l’arbre! » Le rapprochement est d’autant plus facile entre les xonookuilimej et la foudre qu’on les observe au temps des grandes pluies (ueykioujtaj), en juillet et août, alors que le tonnerre et les éclairs sont fréquents. Cette naissance surnaturelle affectera ceux qui en consomment :

Ces vers ne sont pas de bon animaux (yej okuilimej) et ce n’est pas notre dieu (todios) qui va les placer là, ce ne sont pas les vers qui nous mangeront. C’est pourquoi, si quelqu’un mangeait des xonookuilimej, on placerait dans son cercueil quatre petits plants de xonot, pour que les xonookuilimej les mangent et n’aillent pas recouvrir son corps pendant qu’on le mène au cimetière.

Certains vers sont donc porteurs de la mission de dévorer les cadavres, qui ne doit pas être entravée[12]. La magie sympathique, en plaçant dans le cercueil des petits plants de xonot, pour attirer les vers, opère à la fois selon le principe métonymique (la partie représente le tout) et celui de la métaphore (le semblable agit sur le semblable).

Un mystère aussi profond entoure l’origine du « vomi de lune » (metsti iijxoch) :

Ces vers sont petits et rougeâtres, minces et baveux comme des nouilles. Là où ils tombent, ils forment une boule et se déplacent lentement, en boule. Ils mouillent le sol quand ils passent. Ils sont lisses et ne mordent pas. Ils peuvent même tomber devant la maison. Ils restent sur le chemin, ne vont pas dans les broussailles. On se sait pas comment ils naissent, car ils tombent déjà adultes. Même les poulets refusent de les picorer !

Bien sûr, il ne viendrait à personne l’idée d’en manger, mais :

— Celui qui n’a pas peur et qui a les pieds crevassés écrasera les vers avec ses pieds, en les retournant pour que toute l’eau en sorte. Les vers vont mourir et lui sera soulagé.

— Mais d’où tombent ces boules roussâtres, grand-mère ?

— Qui sait ? D’en haut (¿Ait ? Ajko).

Ici, c’est le principe allopathique de la médecine traditionnelle qui opère : les vers « baveux » guériront la peau sèche et crevassée des pieds. Et s’applique un autre principe, propre à la magie : « La mort de l’animal guérit l’homme. » (Mauss 1960 : 59)

Les vers occupent une place importante dans les représentations autochtones – à tel point que la carie dentaire, par exemple, sera appelée tanokuilin « ver des dents ». En contrepartie des dommages qu’ils causent aux plantes utiles, certains sont comestibles et savoureux, et d’autres possèdent des vertus médicinales. Pour leur part, les vers à viande et le « vomi de lune » sont répugnants : les premiers remplissent cependant une mission indispensable qui fait partie du plan divin, et les seconds constituent un remède (réservé cependant aux plus audacieux!). Quant à la larve de la Thysania, les risques d’ordre surnaturel qu’on court en la mangeant peuvent être annulés par la magie sympathique. Les services que rendent les vers, d’ordre alimentaire et magique, rendent leurs déprédations plus acceptables.

Des insectes protecteurs

Les grillons, noirs ou bruns (youalchapolij, « sauterelle nocturne », tiltikchapolij, « sauterelle noire »), logent dans des terriers souterrains, d’où ils ne sortent généralement que la nuit. Celui qui vit dans les maisons (kalijtikchapolij) est de très bon augure. Il veille et son chant strident chasse les bruits effrayants qu’on entend parfois la nuit et qui peuvent causer l’effroi. Il est donc l’équivalent sonore des guêpes potières qui assurent une protection similaire grâce à leurs aiguillons.

Le maïs aussi a des protectrices : les lucioles (yolpijpimej, « gardiennes de la nuit »). Pendant le jour, « elles dorment sous les feuilles, car elles n’ont pas d’yeux, ne possédant que leur lanterne qui, quand elles volent, s’allume puis semble s’éteindre » (xoxota, pané yon popoliujtiuj). Elles apparaissent nombreuses par les nuits de juin, au moment critique où les épis se forment : les lucioles viennent veiller sur la croissance du maïs, d’où leur titre de xilopiyani, « gardiennes des jeunes épis ». En retour, elles ont droit au respect. On enseigne aux enfants à ne pas s’amuser avec elles, ou ils cligneront nerveusement des yeux (ijijkopij). Leurs ailes vrombissent (tatoponij « tonnent ») et celui qui les attrape risque la bronchite (opochejkat) : sa respiration produira alors un bruit similaire. Quant à celui qui les tue, c’est l’épilepsie (mijmikilis, « la quasi-mort ») qui le guette. Dans le cas des tics aux yeux et de la bronchite, c’est la similarité, visuelle ou sonore, qui joue. Pour le troisième châtiment magique, c’est la métaphore : la mort (de l’insecte) est punie par la « quasi-mort » de l’humain.

Des insectes-remèdes

Le cloporte (konyeual, « marmite ronde ») ne cause pas de dommages. Il se promène tout simplement (nejnemi saj). Il est joli avec ses rayures [les sept plis de sa carapace]. Il mange ce qu’il trouve sous les végétaux en décomposition (tajsoltampa). On en voit énormément dans les troncs pourris, surtout en mai, au temps chaud. Les femmes qui ont les pieds crevassés le passent sur leurs pieds et puis le jettent en arrière, sans regarder, pour qu’il emporte la maladie. L’animal meurt, alors.

Les talpipitsani recherchent les endroits bien secs, là où la terre est sablonneuse, pour y creuser leurs nids. « Ils vivent beaucoup en un seul endroit, mais chacun dans son petit trou. Ils ne mordent pas et ne mangent pas les récoltes. Si on a dans le pied une épine qu’on ne peut extraire, on y place le talpipitsani et ça guérit tout seul. » Dans ces deux cas, la magie sympathique agit par simple contact. Encore une fois, « le semblable guérit le semblable » : la carapace plissée du cloporte rappelle la peau crevassée des pieds, et le talpipitsani est enfoui dans le sol comme l’épine dans le pied. L’animal emporte le mal avec lui : sa mort assure la guérison du patient.

Les Maseuals distinguent deux sortes de blattes : les grandes (uejueyixopepemej) et les « juteuses » (ayoxopepemej). « De couleur jaunâtre, elles se cachent dans les fentes […] Elles se posent sur tout […] Elles aiment ce qui est sucré et gras. Elles sont dégoûtantes (tsikiyajkej) ! » Pour s’en débarrasser, on fait brûler un litre de graines d’ekimit (Ekimit : Erythrina caribaea Krukoff et Barneby); la fumée irritante les chassera. Les fourmis guerrières (pepeuanimej) peuvent aussi effectuer ce travail ; si la maison infestée se trouve sur leur chemin : elles les dévoreront ! Il faudra cependant évacuer les lieux pendant quelques heures, en emportant les aliments ! Toutefois, les blattes procurent un remède contre une maladie souvent mortelle chez les enfants : la coqueluche (miketataxis, « toux de mort »). Après avoir enlevé ailes et pattes, on fait griller le corps des ayoxopepemej et on les donne à manger au malade. Ici, la magie opère par transgression : la vertu du remède provient précisément du dégoût extrême que cause l’insecte, considéré absolument immangeable. Le fait qu’on utilise aussi à cette fin la chair du vautour (Coragyps atratus, Cathartidés), non comestible et qui inspire la même répugnance, semble confirmer cette interprétation.

Les mille-pattes sont appelés talburros (« ânes de la terre ») « car ils sont gris comme des ânes ».

Plus rondelets que les scolopendres (sempoualmayej), ils mouillent (–kuechaualtiaj) tout ce qu’ils touchent. […] On s’en sert comme remède : on les écrase bien, avec une fleur de Brugmansia (totolkilit) dans une feuille de pipéracée (akokojxiuit), on y mêle un peu de lait de femme et on le met comme cataplasme dans le dos et sur la poitrine. On dit que ça guérit la bronchite (opochejkat).

On soigne ici en faisant agir une force contraire. Les deux premiers éléments, « chauds » (la feuille de Brugmansia et le lait humain), visent la cause de la bronchite, le refroidissement ; les deux derniers, « froids » (le corps écrasé du mille-pattes et la feuille de pipéracée), veulent atténuer la fièvre qui accompagne souvent la maladie, chez les enfants.

Les insectes de bon augure

La cigale (chikilich) vit et chante au diapason des cycles du maïs. En juin et en juillet, elle se pose très haut sur un arbre et elle chante en bougeant ses ailes transparentes. « En l’écoutant, les femmes disaient : “Il faut préparer les champs pour les semailles d’été” (xopamil). En novembre, elle chante à nouveau : “Il faut nous préparer pour les semailles d’hiver” (tonalmil). » Le bestiaire maseual abonde en animaux qui envoient des signaux de ce genre aux humains : à ces derniers d’être à l’écoute de ces « êtres différents » qui perçoivent le cosmos plus directement que nous.

Les autochtones distinguent les « espèces » de sauterelles par une nomenclature qui met l’accent sur la couleur, comme chichilchapolin (« sauterelle rouge »). Leurs mandibules sont tranchantes. La magie sympathique opère ici aussi : si un enfant tarde à avoir des dents, on capture une sauterelle rouge et on lui fait mordre ses gencives ; le charme n’opérera que si on libère la sauterelle par la suite. Il ne faut pas que les gamins jouent avec les sauterelles jaunes (kostikchapolin), car plus tard en égrenant les épis de maïs, ils vont échapper beaucoup de grains par terre. On considère comme de bon augure la petite sauterelle verte (tsauanitsin) : « Elle fait le même bruit que les maracas (ayakach). Le soir, elle entre parfois dans une maison où il y a de la lumière ; on dit alors qu’une jeune fille de cette maisonnée se mariera bientôt. » Comme nous l’avons déjà mentionné, la sélectivité qu’opère la magie sympathique parmi « un nombre […] théoriquement illimité » de liens symboliques possibles (Mauss 1960 : 58) joue pleinement ici. La sauterelle – rouge comme les gencives – « transmettra » ses dents tranchantes à l’enfant, mais à condition de demeurer vivante après. Jouer avec des sauterelles, c’est leur manquer de respect : le châtiment sera la perte, pour l’enfant, de son habileté future, même pour cette activité simple qu’est l’égrenage du maïs. La sauterelle verte, enfin, entre dans la maison comme une invitée pour la noce, au son des maracas ! La sauterelle est aussi présente dans les contes, dans le rôle de joueuse de tours (trickster) : les auditeurs semblent apprécier le fait que ses ruses lui permettent même de triompher du jaguar[13].

Les insectes qui nourrissent et soignent

S’il est un insecte marqué positivement entre tous, c’est l’abeille (nektsin). Les Maseuals en distinguent cinq sortes. Trois sont sauvages : les talnekmej (« abeilles de terre »), les kuitanekmej ou ixkuitanekmej (« abeilles de merde »), et les panalmej (bourdons). On ne cueille pas leur miel. Les « vraies abeilles » (tein kualimej) sont domestiques : pisilnekmej ou tiltiknekmej (« petites abeilles » ou « abeilles noires ») et uejueyinekmej (« grandes abeilles ») ; ces dernières sont d’origine européenne. Les premières se rencontrent encore, à l’état sauvage, dans des troncs d’arbres creux, mais la plupart vivent désormais dans des ruches. « Leur miel est savoureux ! » En outre, il a des propriétés médicinales : mêlé à un peu d’eau-de-vie, on le boit pour combattre la dysenterie (estsompil). On en badigeonne aussi les gencives des bébés qui souffrent d’ulcères buccaux (tempalan). Il entre enfin dans la composition d’un reconstituant pour les femmes qui relèvent de couches et d’un remède contre l’infertilité féminine. Ces usages divers se fondent tous sur la même propriété du miel : il est considéré comme « chaud » (totonik) et peut donc lutter contre des maladies « froides ». La dysenterie est causée par un refroidissement du ventre. On retrouve ce « froid » dans les pustules aqueuses présentes dans la bouche du bébé. De même, la jeune mère s’est « refroidie » par la perte des eaux. Quant à la femme inféconde, sa matrice est trop « froide » et elle doit la réchauffer, après ses règles, par une tisane à base de chocolat, de miel et de la racine d’une courge épineuse (uitskilit) [Courge : Sechium edule (Jacq.) Swartz (Cucurbitacées)].

Comme les abeilles autochtones ne piquent pas, « si l’on veut, on les ramasse à la main et on les ramène à la maison » en n’oubliant pas la nektenan, « mère des abeilles ». Car les Maseuals ont depuis longtemps domestiqué ces abeilles, les installant dans des ruches faites de deux marmites, dont l’une est renversée sur l’autre, avec un petit orifice. Ces ruches d’argile sont alignées sur une planche suspendue sous la corniche de la maison (photo 4). Les Scaptotrigona ont tôt fait d’y installer leur couvain et d’aménager un petit cornet de cire comme entrée. « La mère-abeille pond les oeufs, mais ce n’est pas elle qui nourrit les petits : ce sont les autres, celles qui travaillent toujours ! » Une fois par an, en mai, on récolte le miel et on place de nouvelles ruches où iront loger les essaims. Notons qu’en domestiquant ainsi – il y a longtemps déjà – la Scaptotrigona, les Maseuals ont sans doute assuré sa survie. Sous l’effet de la déforestation, son habitat naturel, la forêt tropicale de haute futaie, est en train de disparaître. Et elle semble s’adapter très bien à l’écosystème diversifié recréé par les paysans, fait de plantations et de vergers entrecoupés par des champs de maïs et des jachères (Albores-González et Padilla-Vargas 2015).

Photo 4

Un apiculteur maseual et ses ruches

Même si l’élevage des abeilles d’origine européenne est aujourd’hui peu répandu en basse montagne, les paysans possèdent des connaissances précises sur l’Apis mellifera. « Elles sont grandes, jaunes, et elles piquent (temimaj) autant que des frelons ! » Les apiculteurs leur construisent des ruches en bois où « elles fabriquent de la cire et en font leur maison » (les rayons). Contrairement au miel des petites abeilles, qui guérit de multiples maux, celui de l’Apis n’a qu’un seul usage médicinal : soigner la toux : « On le mêle avec de l’eau-de-vie et on le boit, ou alors on prend un citron, on le fait griller au feu, on l’enduit de miel et on le mange. » Elles ont leur mythe d’origine : « C’étaient des travailleurs des champs qui n’aimaient pas leur travail ou ne pouvaient pas le faire. Ils se sont mis à travailler le miel et la cire et se sont transformés en abeilles. » En décembre on en perd toujours quelques-unes. Elles meurent de froid.

Mais il n’y a pas que les dangers naturels qui menacent les abeilles et leurs propriétaires :

On peut leur faire du tort (–tauelia). Si tu ne te tiens pas tranquille, elles vont te laisser tout seul ! Si tu as un amour au-dehors [une maîtresse], et si tu vends le miel et lui donne l’argent à elle, les abeilles vont essaimer ailleurs. […] Si tu vends la cire et que tu dépenses mal l’argent, tes abeilles vont attraper la tsonteskat [mouche parasite] ou les vers vont entrer dans la ruche.

Les abeilles domestiques sont le seul insecte auquel s’applique pleinement la relation mystique qui unit les humains à certains animaux (dont le gibier) et qui exige que les maîtres de la maison « mènent une bonne vie » (yek nemij). Une interlocutrice reliait explicitement, sur ce plan, les abeilles et le dindon (totolin, l’« oiseau » [par excellence]) :

Comment les dindons, dont la chair est destinée à honorer les compadres dans un baptême ou une noce, accepteraient-ils de vivre dans la maison d’un homme qui n’est pas respectable ? Ils vont mourir. Comment les abeilles dont le miel doit être vendu pour acheter les choses qu’il faut pour la famille accepteraient-elles que cet argent serve à entretenir une maîtresse? Elles vont partir.

Dans les témoignages concernant les « vraies » abeilles, grandes ou petites, l’animisme anthropomorphique des Maseuals, mentionné au début, dote ces insectes d’un sens moral similaire à celui les humains. On établit avec elles un rapport d’alliance mystique similaire à celui qu’on a avec le gibier et les dindons : leur bien-être dépend de la bonne conduite des habitants de la maison et elles interrompront leurs prestations envers ceux qui ne remplissent pas leur part dans ce pacte tacite.

Sagesse et pouvoirs des petites bêtes

Notre enquête a révélé que, comme les oiseaux et les mammifères sages (tamatini), plusieurs petites bêtes communiquent des choses importantes aux humains qui veulent bien les entendre. Nous avons vu que la cigale annonce, deux fois l’an, qu’il est temps de préparer les champs pour semer le maïs. Les frelons viennent vous avertir en songe des attaques de personnes malveillantes. La petite sauterelle verte tsauanitsin, quand elle entre dans une maison, annonce des épousailles prochaines. La visite de la kostikxokosayolin, « mouche des morts », est un présage de funérailles. « Elles en savent des choses, même si ce sont de simples bestioles ! » disait une interlocutrice.

En plus de cette sagesse, les insectes ont des pouvoirs. Les cris aigus du grillon du foyer, tout comme les dards de la guêpe potière, éloignent de la maison le mal qui rôde. Dans les champs c’est la luciole qui multiplie les rondes nocturnes, avec sa lanterne clignotante, pour protéger les jeunes épis de maïs. Elle jouit elle-même d’une protection surnaturelle : ceux qui la maltraitent ou la tuent seront diversement punis, par des tics aux yeux, par la bronchite ou même par l’épilepsie.

Les autochtones utilisent ces pouvoirs des insectes dans leurs pratiques de guérison et ce, sur deux plans : celui de la médecine traditionnelle, allopathique, et celui de la magie, dite sympathique. La première s’appuie sur les propriétés des plantes et des animaux et guérit l’excès de « chaud » par le « froid » et inversement. Quant à la magie sympathique, elle utilise souvent des procédés fondés sur la métaphore et la métonymie pour « produire du semblable ». La sauterelle rouge aux dents tranchantes qui mord la gencive d’un enfant provoquera l’apparition des dents. De même, quand un gamin écrase dans sa main une guêpe, la douleur causée par la piqûre se transmettra dans des coups de poings qu’il donnera. S’il plonge les mains dans une fourmilière, c’est la grande capacité reproductrice des fourmis qu’il s’appropriera en tant que futur agriculteur. Le cocon du « petit bûcheron », attaché au poignet d’un bébé mâle, lui donnera de l’ardeur, plus tard, pour ramasser le bois de feu. Plus rarement, on « produit du contraire » : le fait de passer la carapace plissée du cloporte sur la peau crevassée des pieds les guérira.

Ce double rapport d’humanisation et de lien surnaturel est particulièrement à l’oeuvre dans le cas des insectes sociaux : guêpes, frelons, fourmis et abeilles. On transpose chez eux, autant que faire se peut, non seulement les grands traits de l’anatomie humaine, mais aussi les caractéristiques de notre vie familiale : dans la ruche, le guêpier ou la fourmilière vit une grande famille, centrée sur la mère (–tenan), et où l’on s’occupe d’un grand nombre d’enfants. Cette proximité permet aux humains de s’en nourrir et de s’approprier magiquement certaines de leurs qualités. Dans le cas des abeilles, seuls insectes domestiques, en plus de procurer aux humains un aliment-remède unique, le miel, elles peuvent porter un jugement sur la qualité de la vie familiale et sanctionner les écarts.

L’humanisation peut jouer aussi sur un plan négatif. Ainsi on suppose que, chez les taons, les parents font goûter le sang aux enfants pour les initier au vampirisme. Le lien surnaturel néfaste atteint un sommet chez la chenille techichini qui, avec l’aide de la salamandre, se substitue au nourrisson à naître pour envoûter une jeune femme et la rendre stérile ; celle qui la tue (si elle est en âge de procréer) verra mourir l’un de ses enfants.

À la différence des animaux de la forêt, les insectes et les arachnides ne fournissent pas aux humains leurs doubles animaux. Cependant, nos données montrent de tout autres formes de passage d’une condition humaine ou surnaturelle à la condition animale. La mante religieuse représente la réincarnation d’un incestueux qui a refusé de s’amender. Les mouches parasites tetechkalakini, sarcophagidés qui pondent un oeuf sous la peau « sans se multiplier », sont des anges qui ont désobéi à Dieu. Quant aux abeilles Apis, elles étaient des paysans qui, trouvant trop dur le travail des champs, ont préféré fabriquer du miel et de la cire à partir du nectar des fleurs !

En résumé, les petites bêtes qui sont connues, classifiées, consommées ou instrumentalisées magiquement par les Maseuals participent autant de cette vaste alliance des humains et des animaux que des rapports de prédation qui traversent tous deux le monde des êtres vivants.

Notre recherche ne confirme pas l’affirmation de Philippe Descola selon laquelle, chez les Nahuas, l’ensemble des relations entre les humains et le monde naturel relèvent d’un seul « mode d’identification », qu’il appelle l’« analogisme » et qui, selon lui,

fractionne l’ensemble des existants en une multiplicité d’essences, de formes et de substances séparées par de faibles écarts, parfois ordonnés dans une échelle graduée de sorte qu’il devient possible de recomposer les contrastes initiaux en un dense réseau d’analogies reliant les propriétés intrinsèques des entités distinguées.

Descola 2005 : 280

Les données recueillies nous amènent plutôt à rejoindre le point de vue de Lakoff et Johnson (1985), repris et développé par Danièle Dehouve, sur le rôle que jouent la métaphore et la métonymie pour organiser les savoirs et les pratiques. La construction métaphorique, en effet, n’est pas une simple figure de style, mais un mécanisme qui structure toute la pensée humaine (Dehouve 2015 : 38), une manière de comprendre le monde. Elle transfère le sens d’un objet connu vers un autre, moins connu, permettant de se représenter ce dernier : comme lorsque les Maseuals représentent l’organisation des insectes sociaux en l’assimilant à une famille, centrée sur la mère, la maison et le soin des enfants, ou quand les puces deviennent les « poux du diable ». Comme les humains et beaucoup d’animaux sauvages, plusieurs de ces « petites bêtes » apparaissent dotées d’intériorités et capables de vouloir, d’agir et de punir.

Nous avons souvent rencontré la métaphore dans la représentation des petits êtres. Elle est aussi présente dans la magie, quand un ver rouge devient le remède pour des gencives infectées ; ou lorsqu’on affirme que les guêpes potières bloquent le Mal à l’entrée de la maison avec leurs dards, et les grillons, grâce à leurs cris stridents.

Quant à la métonymie, c’est un « trope par connexion qui contient une relation d’inclusion et de contiguïté » (Dehouve 2015 : 47), plutôt que de similarité. Ainsi, l’arrivée de la « mouche des morts » dans une maison annonce un décès prochain, et celle de la petite sauterelle verte tsatsauanitsin, des noces ! La magie l’utilise aussi : par exemple, les plants d’Héliocarpus placés dans le cercueil attireront les vers de Thysania, qui représentent tous ceux que le défunt aura consommés pendant sa vie.

Métaphore et métonymie, loin d’être évacuées dans les sociétés mésoaméricaines au profit d’un analogisme « vertigineux » (Descola 2005 : 280 et suiv.), y vont donc de pair pour appréhender le monde, autant que pour agir sur lui. On peut penser que chaque culture – et pas seulement les cultures autochtones – les articule d’une façon qui lui est propre, et c’est cette articulation (et non un « mode d’identification » monolithique) qui spécifie ses rapports au monde extérieur. Dans le cas des pratiques magiques, les deux figures ne sont plus seulement des manières de se représenter les choses (niveau cognitif), mais d’agir sur elles (niveau de la praxis).

Pour dégager toute la richesse des procédés métaphoriques et métonymiques à l’oeuvre dans la conception maseuale de la nature, il nous a fallu aborder l’ensemble des pratiques présentes dans l’agriculture, l’élevage, la chasse, la pêche, la collecte et l’utilisation de plantes alimentaires ou médicinales. La méthode ethnographique, partagée entre le chercheur étranger et un groupe de chercheurs autochtones, nous a livré un corpus de données considérable, qui fut soumis ensuite à une interprétation critique par l’ensemble des chercheurs. L’image qui s’en dégage est forcément plus complexe, et plus riche aussi, que si elle s’était fondée sur le seul savoir d’un ou de quelques spécialistes, guérisseurs ou chamanes, si compétents soient-ils.

Parties annexes

Notes biographiques

Pierre Beaucage, Ph.D. en anthropologie sociale (London School of Economics, 1970), est professeur émérite à l’Université de Montréal. Depuis 1963, il a réalisé une vingtaine de séjours sur le terrain en Amérique centrale et au Mexique, dont une recherche à long terme chez les Nahuas de la Sierra Nororiental de Puebla (1969-2017), et en 2003 il a été titulaire de la Chaire de l’UNESCO sur le développement durable à l’Université de Valencia. Outre de nombreux articles, il a notamment publié : Imaginaires mexicains. Voyages dans le temps et l’espace (Musée de la civilisation/Fides, Québec/Montréal, 1998) et Corps, cosmos et environnement chez les Nahuas de la Sierra Norte de Puebla : une aventure en anthropologie, en coll. avec le Taller de Tradición Oral (Lux éditeur, Montréal, 2009). Il a dirigé plusieurs numéros thématiques pour Recherches amérindiennes au Québec, Anthropologie et Sociétés et Anales de Antropología.

Taller de Tradición Oral Totamachilis (« Atelier de tradition orale ¨Notre Savoir¨ »). Le groupe a été formé en 1979 à l’initiative d’Alfonso Reynoso Rábago, enseignant, à San Miguel Tzinacapan, Cuetzalan, Puebla. Le but était de recueillir la riche tradition orale des Nahuats (Maseuals), de l’analyser et de la diffuser par écrit. Au cours des années 1980 et 1990, le groupe a publié une douzaine de fascicules bilingues portant sur les mythes et les contes (Maseual Sanilmej) et un livre d’ethnohistoire, Les oíamos contar a los abuelos (1994). Avec Pierre Beaucage, il a effectué des recherches sur les savoirs botaniques et zoologiques, ainsi que sur la toponymie et la représentation de l’espace et sur les archives régionales. Leur premier livre conjoint portait sur la pharmacopée autochtone (Maseualxiujpajmej / Plantas medicinales indígenas, 1988) ; le dernier, sur les plantes comestibles (Se taxkaltsin saj … / Una tortillita no más…, 2015).

Notes

-

[1]

Le Taller de Tradición Oral Totamachilis, fondé en 1979 par Alfonso Reynoso Rábago, enseignant à San Miguel Tzinacapan, s’était fixé comme objectif la collecte, l’analyse et la publication de la riche tradition orale nahuate / maseuale. Outre le professeur Reynoso, participèrent à notre principale recherche ethnozoologique (1987) : Yolanda Argueta Mereles, Pedro Cortés Ocotlán, Isauro Chávez Tomás, Ismael Chávez Tomás, Concepción Martín Cruz, Miguel Ponce Aranda, Francisco Sánchez Conde, Eleuterio Salazar O., Hermelindo Salazar O. et Miguel Angel Salazar.

-

[2]

Appelé Nahua, ce peuple autochtone de la basse montagne de Puebla a décidé depuis peu de récupérer son ethnonyme : Maseual (plur. Maseualmej). C’est celui que nous emploierons désormais mais en suivant la politique éditoriale de la revue qui applique les règles de pluralisation de l’Office québécois de la langue française.

-

[3]

Les données qui servent de base à cet article proviennent d’une vaste enquête portant sur la zoologie maseuale. Les centaines d’entrevues effectuées, en langue autochtone, par les membres du Taller de Tradición Oral, auprès de paysans, de chasseurs, de pêcheurs de San Miguel Tzinacapan, dans la Sierra Norte de Puebla, ont été ensuite transcrites et traduites par eux en espagnol. L’identification biologique s’est faite après coup, à partir d’ouvrages sur la faune du Mexique. Dans le cas des insectes, le livre de Borror et White (1970 [1953]) avec ses magnifiques illustrations en couleurs, nous a été précieux, ainsi que celui de Sánchez Aguilera (1992).

-

[4]

Le même terme taman (« classe », « catégorie ») s’applique aux divers niveaux de la taxonomie maseual. Suivant l’usage établi par Berlin, Breedlove et Raven (1974) nous appellerons « genre » la plus petite catégorie désignée par un seul nom : par exemple, teminkej (fourmi « pique-gens » – Ponérinés spp.). Nous désignerons comme « espèces » les catégories immédiatement inférieures, formées par l’adjonction d’un adjectif à un « genre » : tiltik teminkej (« pique-gens noire »), nextik teminkej (« pique-gens grise ») et kostik teminkej (« pique-gens jaune »). Nous appellerons « famille » la catégorie immédiatement supérieure au « genre » (askat « fourmi » –Formicidés) et « super-famille » la classe qui englobe l’ensemble des insectes et arachnides (okuiltsitsin « petites bêtes »). Pour éviter toute confusion avec la classification zoologique occidentale, nous mettrons entre guillemets les noms qui désignent les niveaux taxonomiques autochtones.

-

[5]

On peut rapprocher ce récit du mythe d’origine des vautours. Dans les deux cas, après le déluge, des émissaires divins ont désobéi en entrant en contact avec des cadavres et ont été changés en animaux « sales ».

-

[6]

Uaxin : Leucaena leucocephala (Lam.) De Wit (Aracées) ; kapolij : Clidemia spp. (Melastomatacées) ; kekejxikilit : Xanthosoma robustum Schott (Aracées).

-

[7]

À des écoliers qui venaient de capturer une salamandre et voulaient la montrer à leur institutrice, un aîné demanda : « A-t-elle des enfants ? – Oui, elle a un fils, grand-père – Alors c’est bon, elle peut le voir. » La simple vue de l’animal peut donc ensorceler. Par ailleurs, midi est une heure de dangers, comme minuit. Il ne faut pas aller puiser de l’eau, « car elle se repose ». Il ne faut pas dormir, non plus. Un homme surpris à fendre du bois dans la chaleur de la mi-journée expliquera en riant au visiteur imprévu : « C’est pour ne pas m’endormir ! » (¡Maj amo nikochis !)

-

[8]

Les Maseuals n’éliminent pas physiquement les sorciers, contrairement à d’autres peuples autochtones du Mexique. Ils tentent plutôt de les neutraliser en les incorporant dans un dense réseau de relations rituelles.

-

[9]

En fait, les scolioidés, à la différence des autres guêpes, pondent leurs oeufs dans le corps d’un insecte qu’elles enterrent ensuite. Les larves grandissent en se nourrissant de la dépouille (Borror et White 1970 : 340-341).

-

[10]