Corps de l’article

L’ouvrage de Noémie Étienne Les autres et les ancêtres. Les dioramas de Franz Boas et d’Arthur C. Parker à New York, 1900 jette un regard neuf sur les dioramas représentant les premiers peuples aux États-Unis entre la fin du xixe siècle et le début du xxe. Entre documents d’archives et correspondance, cette recherche est le fruit d’une enquête minutieuse que l’auteure a menée durant plusieurs années dans les musées des États-Unis. Elle est fondée sur l’étude comparée des dioramas anthropologiques réalisés sous la direction de Franz Boas pour le Musée d’histoire naturelle de New York et ceux du Musée de l’État de New York (New York State Museum) d’Albany réalisés sous la direction d’Arthur Caswell Parker, un anthropologue de père sénéca, né dans la réserve autochtone de Cattaraugus (État de New York) et engagé auprès de plusieurs communautés haudenosaunee. La comparaison entre les approches des deux anthropologues permet surtout de mettre en lumière la vie et l’oeuvre de Parker, qui se révèlent passionnantes. Cet intérêt pour l’échelle microhistorique amène également l’auteure à se pencher sur une myriade d’acteurs méconnus de l’histoire qui ont participé à la fabrication matérielle des dioramas. Le but est d’interroger la prétendue « transparence » de ces installations, c’est-à-dire le caractère « objectif » de leur mise en scène, et de mettre en exergue les modalités de construction de l’idée de « race » au sein de l’espace muséal dans les années 1900.

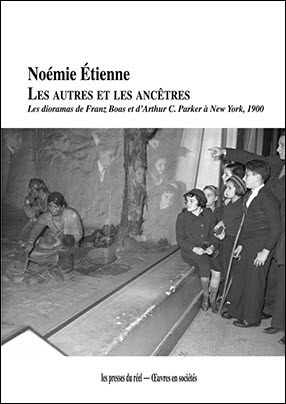

À l’époque de Boas et de Parker, les dioramas coloniaux présentent au public l’ailleurs, les colonies extra-européennes, tandis que les dioramas vernaculaires donnent à voir le passé à travers le folklore national, comme celui des Bretons en France. Étienne consacre le premier chapitre (« Des autres et des ancêtres ») à démontrer comment les premiers peuples dans les dioramas de New York et d’Albany sont pris entre ces deux temporalités, puisqu’ils sont entendus à la fois comme des figures d’altérité contemporaines et comme les ancêtres de la nation. Les dioramas comptent parmi les moyens visuels privilégiés dès la fin du xixe siècle pour « raconter l’histoire ». Ils s’inscrivent dans la tradition des crèches, Sacri Monti et autres groupes sculptés en vogue en Italie depuis la Renaissance, où la mise en scène de corps réalistes avait pour but à la fois d’« amuser et [d’]éduquer » les spectateurs. L’auteure montre bien comment ce dispositif, qui provient du domaine religieux et de l’art baroque, a été sécularisé en contexte muséal. En ouvrant la question fondamentale du passage du contexte religieux au scientifique sans toutefois l’étayer, elle met en exergue un moment clé de l’histoire moderne, quand une « théorie des races » a pris corps pour servir l’agenda politique de l’époque dans la définition de l’« américanité ». Les dioramas sont aussi des « sites de médiation », des installations visitées par des millions de visiteurs chaque année, parmi lesquels de nombreux enfants lors de sorties scolaires. À travers l’analyse d’une série de photographies du musée de New York, l’auteure pointe alors le rôle des musées dans la transmission d’une idéologie nationaliste dans l’éducation, sous couvert de vulgarisation scientifique et de divertissement.

Étienne continue de mettre à jour les implicites racistes de la muséographie nord-américaine dans les années 1900 dans le deuxième chapitre « La stratégie de la relique ». Sa réflexion permet d’inscrire les moulages des Autochtones réalisés par contact direct dans l’histoire de l’idée de relique chrétienne, de l’objet de culte médiéval au concept d’acheiropoïète (non fait de main d’homme) emprunté à l’anthropologie de l’art. L’auteure montre de manière convaincante que, dès la moitié du xixe siècle, le thème de la disparition de la « race rouge » est diffusé aussi bien dans les sciences que dans les arts, donnant lieu à un essor de représentations d’« Indien noble » ou d’« Indien mourant » dans la peinture, notamment. Parker figure parmi ceux qui pensent les Autochtones comme des « reliques » tout en adoptant, selon l’auteure, une position « politiquement engagée ». L’anthropologue d’origine autochtone choisit en effet d’exposer des objets « post contact », dont certains sont issus du tourisme, dans l’un de ses six dioramas illustrant des scènes de vie quotidienne haudenosaunee – ce qui les distingue de ceux de Boas, par exemple.

À partir du troisième chapitre, de nombreux cas d’études originaux, voire inédits, sont présentés autour du concept, très fécond, de « praticiens-frontières », pour recouper toutes celles et ceux qui ont participé à la fabrication des dioramas (peintres, sculpteurs), qui ont souvent plusieurs formations (marchands, collectionneurs, taxidermistes) et qui se caractérisent par leur polyvalence. Les exemples présentés illustrent les profils variés de ces « praticiens » qui, comme les anthropologues, font des recherches de terrain. Le choix du site à représenter pour un diorama peut leur incomber, comme dans le cas de M. Mackintosh et H. McCormick envoyés en Arizona par le Musée d’histoire naturelle de New York. Cette décision est loin d’être anodine : le village choisi, Walpi, sera commenté quelques années plus tard par Aby Warburg dans sa célèbre conférence sur le « rituel du serpent ». Cependant, la zone floue, partagée entre les anthropologues et les artistes, peut parfois donner lieu à des conflits, en particulier au moment de l’assemblage, à savoir la « mise en relation de figures de plâtre avec des éléments collectés ».

Pour ce qui touche au choix des pigments pour représenter la peau des mannequins, il revient aux artistes qui cherchent à se conformer aux théories développées par l’anthropologie physique. Cette question est abordée par Étienne à travers l’analyse d’une lettre accompagnée d’un croquis que Caspar Mayer adresse à Boas, décrivant son invention d’un système pour déterminer le bon pigment à utiliser en fonction du type physique ou de la « race ». D’autres exemples sont mobilisés dans le quatrième chapitre (« Fabriquer les races »), dans lesquels on apprend que les artistes cherchent moins à reproduire la physionomie d’un individu qu’à en présenter l’« essence » supposée. Pour ce faire, ils n’hésitent pas à accentuer certains traits de leurs modèles directement sur le masque, tels que les lèvres et le nez, comme dans le cas d’un jeune Philippin dont le moulage porte le titre « Negrito ». Cela n’empêche néanmoins pas les moulages d’être considérés comme parfaitement fidèles à leur modèle, et des étudiants de médecine sont conviés au musée de New York pour les examiner. Cependant, affirme l’auteure, « […] le mannequin n’est jamais l’archive d’un corps : il est un outil muséographique bricolé qui doit plus ou moins ressembler à un humain ».

Le cinquième et dernier chapitre (« L’authenticité par contact ») traite de la notion fondamentale d’authenticité qui, dans les théories de l’art de la fin du xixe siècle, a été mesurée en fonction des critères d’ancienneté et d’histoire. L’auteure rattache alors ces productions artistiques au contexte plus large de l’essor du design américain et des premières grandes expositions consacrées aux Premières Nations de l’Amérique du Nord, à l’image de celle du MoMA de New York, en 1941. Dans certains cas, les directeurs des musées doivent faire fabriquer des objets pour le besoin des dioramas, et il arrive qu’ils soient créés pour l’occasion par des Autochtones. Parmi les différents exemples de commandes d’objets, l’analyse de ceux qui ont été tirés des archives du musée d’Albany et de l’oeuvre de Parker sont l’un des points forts de ce dernier chapitre et de l’ouvrage en général. L’auteure démontre que Parker privilégie les commandes d’artéfacts réalisés selon les techniques traditionnelles et faites directement aux membres des communautés haudenosaunee, comme la broderie au poil d’orignal ou à l’épine de porc-épic. Des femmes autochtones sont alors engagées par le Musée pour servir de modèle ou participer à la réalisation d’objets et de vêtements (qu’elles accomplissent dans la réserve ou même dans le musée). Étienne prend soin de mentionner le nom des femmes, si possible, et elle reporte des anecdotes significatives de la vie dans les réserves au tournant des années 1900, comme celle d’une femme onondaga qui a eu peur du plâtre sur son visage, convaincue que le gouvernement cherchait à lui blanchir la peau à son insu.

Dès l’ouverture du livre, Étienne cite Donna Haraway qui avait la première porté son intérêt aux dioramas du Musée d’histoire naturelle de New York dans un article de 1984 (Haraway 1984-1985). Tout en s’en démarquant d’un point de vue méthodologique à la faveur d’une approche d’histoire matérielle, l’auteure semble pourtant partager le même désir de revoir l’histoire des sciences à travers le prisme du genre. De plus, en mettant en lumière des parcours de femmes dans l’espace muséal, l’auteure apporte une vision complexe de l’histoire, tout en proposant un modèle d’écriture de l’histoire qui tienne compte des voix des personnes marginalisées ou opprimées. Le livre d’Étienne offre donc de nombreuses pistes pour réfléchir aux débats les plus actuels autour des collections ethnographiques dans les musées face aux critiques du post-colonialisme, de la question du contexte politique de collecte à celui du statut des objets inanimés (en particulier, des restes humains).

Parties annexes

Ouvrage cité

- Haraway, Donna, 1984-1985 : « Teddy Bear Patriarchy: Taxidermy in the Garden of Eden, New York City, 1908-1936 ». Social Text 11 (hiver) : 20-64.