Résumés

Résumé

Si un livre demeure emblématique du déclenchement de la Révolution tranquille au Québec, c’est bien celui de Jean-Paul Desbiens, publié en 1960 sous le titre Les insolences du frère Untel. On connaît bien sa genèse, son contenu et ses répercussions retentissantes dans la société québécoise, mais on connaît moins bien le destin mouvementé de son auteur, exilé à Rome puis à Fribourg par sa hiérarchie avant de revenir au Québec à l’été 1964, avec une charge au ministère de l’Éducation. Cet article se focalise sur le séjour de Jean-Paul Desbiens à Fribourg, en Suisse, de septembre 1962 à juillet 1964, durant lequel il va principalement se consacrer à la rédaction d’une thèse sur l’oeuvre de Jean Piaget. Quelle valeur prend ce séjour helvétique dans le parcours intellectuel de Jean-Paul Desbiens ? Comment vit-il cette expérience d’exil au quotidien ? S’intègre-t-il à son milieu de vie ? Quels sont ses réseaux de contact et d’amitié personnels ? Met-il en rapport ce qu’il observe de la vie helvétique avec l’évolution politique et sociale du Québec, qu’il suit à distance ? Cet article tente de répondre à ces questions, principalement à partir de l’abondante correspondance échangée entre Martin Blais et Jean-Paul Desbiens durant cette période fribourgeoise.

Abstract

If one work still stands as the emblem of the starting point for the Quiet Revolution in Québec, it is the book published by Jean-Paul Desbiens in 1960 under the title Les insolences du frère Untel. Its genesis, its content and the resounding impact it has had on Québec society are well-known, but we know less about the eventful life of its author, who was exiled to Rome and later Fribourg (Switzerland) by his superiors before returning to Québec in the summer of 1964, to take up a position with the Ministère de l’Éducation. This article focuses on the time Jean-Paul Desbiens spent in Fribourg, from September 1962 to July 1964, during which he concentrated on writing a thesis on the work of Jean Piaget. What impact did this time in Switzerland have on Jean-Paul Desbiens’ intellectual journey? How did he experience this exile on a daily basis? Did he fit into his living environment? What networks and personnel friendships did he develop? Did he relate his observations of Swiss life with the political and social changes in Québec, which he followed from a distance? This article attempts to answer these questions, primarily based on the abundant correspondence exchanged between Martin Blais and Jean-Paul Desbiens during this Fribourg period.

Corps de l’article

(ill. 1)

[En haut] Jean-Paul Desbiens, Les insolences du frère Untel, 11e édition, Montréal, Les Éditions de l’Homme, 1960, 158 p. BAnQ, Collection patrimoniale (236887 CON).

(ill. 2)

[En bas] Jean-Paul Desbiens, ex-éditeur de La Presse, Frère Untel, entre 1960 et 1970. BAnQ, Centre d’archives de Montréal, fonds Antoine Desilets (P697, S1, SS1, SSS15, D37).

La prise de parole, personnelle et collective, est essentielle dans l’affirmation identitaire fondée sur la langue comme expression culturelle. En 1960, la parution des Insolences du frère Untel, essai polémique dû à la plume de Jean-Paul Desbiens, membre de la Congrégation des frères maristes sous le nom de Pierre-Jérôme, représente un acte intellectuel décisif dans le déclenchement du processus de la Révolution tranquille au Québec (ill. 1 et 2). La production des essayistes est en effet importante dans ce contexte de bouillonnement socioculturel, car elle permet aux débats présents dans l’air du temps de se cristalliser et parfois aussi de se polariser [1].

Si un livre demeure emblématique du déclenchement de la Révolution tranquille au Québec, c’est bien celui de Jean-Paul Desbiens : avec plus de 100 000 exemplaires vendus en six mois, le tirage de ce best-seller, tout en révélant le succès de la politique éditoriale dynamique mise en oeuvre par les Éditions de l’Homme de Jacques Hébert [2], démontre la forte résonance qu’a connue cet essai à couleur polémique. La genèse de cet ouvrage, son contenu, sa réception et ses effets sur la société québécoise de l’époque sont bien connus, notamment grâce à l’importante réédition parue en 1988 aux Éditions de l’Homme, annotée par l’auteur et augmentée d’une préface rétrospective de l’éditeur Jacques Hébert [3](ill. 3). Les insolences ont été construites à partir d’un échange de lettres entre Frère Untel et l’intellectuel André Laurendeau, publiées entre novembre 1959 et avril 1960 dans le journal Le Devoir. Rédigé en une quinzaine de jours sur cette base, le livre de Jean-Paul Desbiens se compose de deux parties : « Frère Untel démolit », tout d’abord, où l’auteur laisse libre cours à sa verve de polémiste en mettant en cause, dans quatre chapitres, le système d’enseignement en vigueur au Québec, particulièrement en ce qui concerne l’apprentissage du français, et en dénonçant un catholicisme qui peine à se régénérer et à maintenir son attractivité auprès du peuple. S’intitulant « Frère Untel ramollit », la deuxième partie du livre de Frère Untel est plus modérée et reprend les textes de deux conférences sur l’éducation et l’état ecclésiastique.

(ill. 3)

Jean-Paul Desbiens, Les insolences du frère Untel, texte annoté par l’auteur, Montréal, Éditions de l’Homme, 1988, 258 p. BAnQ, Collection patrimoniale (971.404 D443i 1988).

Si cet ouvrage marque l’entrée de son auteur en littérature, il va également provoquer sa mise à l’écart de la part d’une hiérarchie catholique qui estime condamnable ce pamphlet critique provenant de l’intérieur même de l’Église. Le destin mouvementé de Jean-Paul Desbiens, exilé dès 1961 hors du Québec en même temps que son supérieur d’Alma, le frère Louis-Grégoire, a été peu étudié. Seuls les livres racontant les souvenirs personnels des principaux acteurs de cette période ont évoqué en détail cette mise à l’écart, selon leur propre point de vue [4]. Dans cet article, nous aimerions mettre en perspective le séjour de Jean-Paul Desbiens à Fribourg, en Suisse, de septembre 1962 à juillet 1964, durant lequel il va principalement se consacrer à la rédaction d’une thèse sur la psychologie de l’intelligence chez Jean Piaget [5](ill. 4). Quelle valeur prend ce séjour helvétique dans le parcours intellectuel de Frère Untel ? Comment vit-il cette expérience d’exil au quotidien ? S’intègre-t-il à son milieu de vie ? Quels réseaux de contact et d’amitié personnels cherche-t-il à développer dans une société fribourgeoise connue pour son conservatisme catholique, même si des signes de déconfessionnalisation et d’ouverture à la modernité sont perceptibles au cours des années 1960 [6] ? Jean-Paul Desbiens met-il en rapport ce qu’il observe de la vie fribourgeoise et helvétique avec l’évolution politique et sociale du Québec, qu’il suit à distance par la lecture de la presse et des revues québécoises qu’on lui envoie ainsi que par l’intermédiaire d’une correspondance régulière et fournie avec ses proches amis ?

(ill. 4)

Jean-Paul Desbiens, Introduction à un examen philosophique de la psychologie de l’intelligence chez Jean Piaget, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 1968, 196 p. BAnQ, Collection patrimoniale (155.413 D443i 1968).

C’est au moyen de l’analyse de cette correspondance, qui apparaît à la fois comme un lieu d’échange intellectuel et de confidence personnelle, tout en permettant à Frère Untel en exil de maintenir un contact permanent avec la société québécoise, que ce texte souhaite éclairer un moment clé de l’itinéraire de Jean-Paul Desbiens, celui de son séjour helvétique à Fribourg [7]. Quelques entretiens oraux réalisés avec des amis suisses et québécois de l’auteur des Insolences ont permis de compléter les sources épistolaires qui demeurent le fondement de cet article [8].

Tous les chemins mènent à Fribourg… en passant par Rome

L’itinéraire forcé de Jean-Paul Desbiens l’amène à séjourner une année et demie à Fribourg. Il a en effet songé à s’installer en Suisse, après une année passée à Rome, pour préparer un baccalauréat en théologie au Latran. « Itinéraire forcé », car, comme son supérieur et ami du Collège d’Alma, le frère Louis-Grégoire, qui l’a soutenu dans la publication de son pamphlet, le frère Pierre-Jérôme a été condamné à l’exil pour désobéissance et manque d’esprit religieux par la Sacrée Congrégation des religieux à la suite de la publication de son essai polémique [9]. La hiérarchie catholique québécoise n’a quant à elle pas admis que Frère Untel ait obtenu et accepté pour son livre le Prix de la liberté, remis pour la première fois par les revues littéraires Cité libre et Liberté en juin 1961 [10]. Entamé en août 1961, l’exil romain est difficilement vécu par Frère Untel, qui souffre de l’éloignement et de l’isolement, sans compter la « surveillance » intellectuelle étroite dont il est l’objet de la part du frère Lorenzo, assistant général de la Congrégation des frères maristes à Rome. Cette période représente pour lui un temps de grande remise en cause et, en écho à la lecture serrée de la correspondance du philosophe personnaliste Emmanuel Mounier sur la vocation et la liberté de l’homme, il confie notamment à son fidèle ami, le frère Louis-Grégoire :

Vocation, je ne sais plus trop. Mon passé n’est pas très clair. Enfance tourmentée, anxieuse. Noviciat : ce qu’il fut. Posons que je constituais vraiment « un cas » : aurais-je passé avec succès un test scientifique ? Impossible de répondre. Mais enfin je suis ici, à 35 ans. Je ne me suis pas rendu à ce point sans Dieu ou contre Dieu. Est-ce que je reste (1) par calcul, crainte du monde, crainte de devoir refaire ma vie par le petit bout ? Ou (2) pour obéir à ce que je crois être la volonté de Dieu ? Ou (3) par fierté, pour échapper à la honte que je n’arrive pas à dissocier d’un retour en arrière ? Je suis incapable de répondre à ces questions. Ce sont là 3 groupes de motifs plausibles. Il est bien possible que ma détermination relève des trois groupes ensemble. Y a-t-il à en rougir [11] ?

Au printemps 1962, une ouverture aux allures de compromis se profile dans la destinée difficile de Frère Untel. À la suite d’un entretien avec son supérieur, il peut envisager d’entamer des études doctorales en philosophie à l’Université de Fribourg, après un séjour estival à Paris, où il suivra des cours de civilisation française à l’Institut catholique, et un passage en Espagne, pour y dispenser des cours de français [12]. Le projet se précise rapidement et, le 29 juin 1962, en route de Rome à Paris, Frère Untel obtient l’assentiment du doyen de la Faculté des lettres de l’Université de Fribourg pour s’inscrire en thèse. Les craintes qu’il nourrit dès le départ sur le choix de son sujet d’étude se révèlent fondées [13] et, après avoir un temps envisagé de préférer à Teilhard de Chardin la question de l’influence thomiste dans l’éducation, Jean-Paul Desbiens suit l’avis de ses professeurs qui lui déconseillent ce dernier sujet, déjà battu et rebattu dans la très thomiste haute école fribourgeoise. Révélant une pensée originale et prompte à l’acculturation, il va finalement consacrer ses recherches au psychologue genevois Jean Piaget, dont la notoriété de « maître à penser » est bien établie [14]. Parti de l’idée d’une « critique de l’associationnisme chez Piaget », Desbiens aboutit deux ans plus tard à un vaste tableau intitulé Introduction à un examen philosophique de la psychologie de l’intelligence chez Jean Piaget. Saluée par ses directeurs Norbert Luyten et Laure Dupraz [15] comme une thèse originale et « nettement au-dessus de la moyenne [16] » (ill. 5), cette approche épistémologique des rapports entre philosophie et psychologie expérimentale permet notamment à son auteur de rencontrer personnellement Jean Piaget à Genève et de fréquenter des cercles philosophiques neuchâtelois et genevois [17].

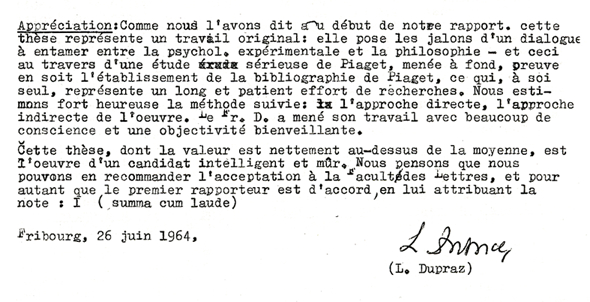

(ill. 5)

Reproduction de la conclusion du rapport de Laure Dupraz concernant la thèse de Jean-Paul Desbiens sur Jean Piaget, 26 juin 1964 (détail). Archives de l’Université de Fribourg, Faculté des lettres.

Des premières recherches jusqu’à la soutenance de l’été 1964, le parcours intellectuel du doctorant Jean-Paul Desbiens a pourtant été laborieux, semé d’embûches et de périodes de doute liées aussi à sa condition d’exilé et à sa perception d’être poussé aux marges de l’Église [18]. En effet, la correspondance hebdomadaire de Frère Untel le montre souvent nostalgique de son pays d’origine, lui qui s’efforce de maintenir le contact avec son réseau d’amis tout en suivant autant que possible l’évolution mouvementée de la situation politique et sociale québécoise. À Fribourg, il côtoie un autre doctorant en philosophie québécois, Germain-Paul Gélinas, surnommé « Hormidas », qui travaille à une thèse intitulée « La liberté dans la pensée d’Albert Camus [19] ». Du Québec, il reçoit informations et extraits de journaux ou de revues, comme Liberté, de son ami mariste « compagnon d’exil », le frère Louis-Grégoire (Martin Blais). Celui-ci a été contraint d’enseigner, à partir de mars 1962, dans un collège secondaire du Massachusetts, la St. Joseph’s High School, à Lowell. Après son retour au Québec, dès janvier 1963, il envoie régulièrement à son ami Desbiens des colis de documents québécois tout en poursuivant avec lui une correspondance régulière.

C’est dans ces échanges épistolaires couvrant la période fribourgeoise que l’on peut saisir d’abord les sentiments de l’auteur des Insolences par rapport aux événements politiques et sociaux qui bouleversent le Québec durant les années clés de la Révolution tranquille. On y perçoit par ailleurs la rigueur de l’exil vécu par un clerc mariste propulsé par sa notoriété publique au statut d’intellectuel catholique reconnu, constamment soumis à la pression de sa hiérarchie et entravé dans sa liberté d’expression. Enfin, les regards croisés qui se portent entre Jean-Paul Desbiens et son entourage fribourgeois durant près de deux ans permettent d’évaluer l’importance du transfert culturel qui s’opère à l’occasion du séjour suisse de cette personnalité québécoise influente et haute en couleur.

Le Québec en « tranquille » révolution : si loin, si proche…

Naturellement porté vers l’action, conscient d’être un acteur des changements qui se produisent au Québec depuis le début des années 1960, très attentif aux écrits de la presse québécoise qui le concernent [20], Frère Untel souffre de sa situation d’éternel étudiant à Fribourg, qui l’empêche d’être davantage en prise directe avec l’accélération des événements politiques qui bouleversent la société québécoise au printemps 1963 : « J’ai 36 ans et je présente encore des “devoirs” d’écolier, alors que je pourrais insolenter une nation [21] ! » Jean-Paul Desbiens s’affirme ainsi hostile à la violence et au terrorisme lors des attentats du Front de libération du Québec (FLQ) autour de Pâques 1963, moins par non-violence fondamentale que par la conviction que celle-ci ne mène à rien et qu’une révolution au Québec ne résoudrait pas les difficultés sociales qui se posent au pays [22]. Le seul avantage que pourrait retirer le Québec d’une situation révolutionnaire serait à son avis d’assouvir ainsi un besoin de grandeur, car « chaque “grand peuple” a eu sa révolution, et le Québec a raté la sienne en 1838, en grande partie à cause du clergé qui ne l’a pas soutenue [23] ». Son conservatisme foncier l’amène à juger très sévèrement Georges Schoeters, le meneur révolutionnaire d’origine belge du FLQ, arrêté en juin 1963, adepte de la révolution guévariste et formé à l’école cubaine. Pour Desbiens, il s’agit d’un « mental myope, importé », qui dévalorise le mouvement indépendantiste québécois : « On a les révolutionnaires qu’on mérite [24]… » Généralement hostile aux mouvements de gauche et très sceptique devant le socialisme indépendantiste de Parti pris, Frère Untel n’en demeure pas moins non conformiste, et lorsque, en juillet 1963, 84 artistes et intellectuels protestent au nom de la justice contre les arrestations et les détentions abusives des responsables ou suspects du FLQ, il regrette vivement que le clergé ne se soit pas associé à ce mouvement de protestation. Même anarchistes, ce sont des jeunes de 18-20 ans que l’Église et les frères maristes se doivent d’assister et de considérer, car ils représentent l’avenir : « Ils auraient pu être nos élèves [25]. »

L’éducateur qu’est Frère Untel se montre également très sensible à l’évolution du système d’enseignement québécois, encore dominé au moment de son exil par une Église qu’il estime incompétente dans ses tâches pédagogiques. La dénonciation virulente de ce système faite dans les Insolences est confirmée peu après par les résultats de l’enquête dirigée par un haut dignitaire du clergé, Mgr Parent. Le dépôt du rapport Parent, en avril 1963 [26](ill. 6), provoque en juin la discussion, à l’Assemblée législative du Québec, du projet de loi de réforme de l’éducation, connu sous le nom de « bill 60 ». S’il faudra attendre plus de six mois pour que soit votée cette loi importante, instituant un ministère de l’Éducation et un Conseil supérieur de l’éducation au Québec, c’est que sa mise en oeuvre a fait l’objet d’un long bras de fer entre le gouvernement libéral et l’Assemblée des évêques, groupe de pression d’importance qui s’est efforcé de maintenir autant que possible son influence dans cette réforme éducative de fond. Suivant de loin l’évolution de ce débat, par l’intermédiaire du Devoir surtout, Jean-Paul Desbiens se montre d’autant plus virulent envers la position de l’Église dans cette réforme qu’il a été l’un des premiers instigateurs de ce mouvement critique dont l’issue lui paraît inéluctable. Pour lui, les évêques québécois « jouent la montre », avec le soutien des frères responsables de l’éducation (dont les maristes), qui poussent à la temporisation : « Y manquent pas une chance de se mouiller les pieds, les chers frères. Ainsi tout le monde saura, quand le ministère de l’Éducation aura été créé (et il le sera immanquablement), que les chers frères zétaient [sic] contre. L’Église, elle, c’est une ménagère qui vit à crédit dans le temps [27]. »

(ill. 6)

Rapport de la Commission royale d’enquête sur l’enseignement dans la province de Québec, t. 1. BAnQ, Collection patrimoniale (153 542 CON).

Depuis son exil fribourgeois, Frère Untel se montre très critique envers le milieu clérical, dont il fait partie, et regrette que la réforme de l’Église entamée par l’intermédiaire du concile Vatican II n’aille pas assez loin, qu’il s’agisse du rapprochement entamé avec les frères réformés séparés [28] ou, plus encore, de l’implication du clergé dans les problèmes sociaux concrets. Selon lui, le concile accouche d’une souris pour ce qui est de la vie des communautés religieuses [29], et l’Église se soucie surtout des questions de béatification, alors qu’elle devrait donner davantage de moyens aux ordres enseignants pour qu’ils remédient à l’illettrisme des classes populaires. L’expérience concrète de son séjour en Suisse le renforce dans cette conviction, car c’est par exemple des ouvriers terrassiers du bâtiment, immigrés espagnols et italiens, qu’il voit travailler sous ses fenêtres de l’Institut Nicolas de Flue à Fribourg, que l’Église devrait s’occuper en priorité. Ainsi, les réalités quotidiennes difficiles de l’immigration en Suisse le touchent de près et développent sa fibre sociale, au point qu’il considère la situation de ces « prolétaires du marché commun » comme l’un des enjeux sociaux majeurs pour l’Église de demain [30].

Un exilé sous haute surveillance

Mais disons d’abord que j’aime bien l’appellation de free bourgeois. Primo parce que c’est l’étymologie de Fribourg : libre bourg et donc libre bourgeois ; secundo parce que je dis à qui peut l’entendre (et alors j’ai dû vous le dire) que le troc Rome-Fribourg n’est avantageux que sur un point, mais d’importance : récupération presque totale de ma liberté. Vous n’avez pas idée comme je me sens libre ici. Les entraves qui demeurent et qui ne tiennent pas au décalogue (je parle en mauvais théologien) tiennent à mon foie. Ici, rien de strictement obligatoire, pas même le lever, pas même les repas. Mais gardez ces détails pour vous. Si « on » apprenait ça, « on » me laisserait pas longtemps icitte [31].

Cette liberté fribourgeoise apparaît cependant bien relative, car Jean-Paul Desbiens est intellectuellement muselé par sa hiérarchie, qui surveille ses interventions publiques. Depuis la publication des Insolences et son exil, Frère Untel est devenu, qu’il le veuille ou non, une personnalité du monde intellectuel québécois et catholique. En Suisse, il est rapidement courtisé par les médias. Ceux du Québec en premier lieu : moins de deux mois après son installation à Fribourg, il dîne et enregistre avec la célèbre journaliste de Radio-Canada, Judith Jasmin, en vue d’un reportage qu’elle va lui consacrer à l’émission Premier plan [32](ill. 7). Le lendemain de ce rendez-vous, c’est à Louise Côté, reporter pour le mensuel illustré canadien à grand tirage Le Magazine Maclean, qu’il accorde un long entretien, qui débouchera sur un dossier explosif que consacre cette publication à sa destinée et à celle de son ami, le frère Louis-Grégoire, en mai 1963. Même quelque peu hésitant à sortir de l’ombre au départ, Jean-Paul Desbiens aime partager ses impressions et ses expériences dans les médias, entretenant ainsi un contact avec sa province d’origine, où il garde une certaine influence. Pourtant, dès l’automne 1963, il se montre beaucoup plus prudent dans ses interventions publiques. Ainsi, lorsqu’il est sollicité par des journalistes suisses de la Gazette de Lausanne, qui consacrent un dossier au Québec en mouvement, ou lorsque Radio-Canada communique avec lui pour qu’il donne son avis sur le projet de loi 60 [33], Frère Untel craint d’être instrumentalisé par la presse québécoise, qui ne lui demande pas son avis mais « l’élève au rang de mythe [34] ».

(ill. 7)

Judith Jasmin, journaliste, 1963. BAnQ, Centre d’archives de Montréal, fonds Gabriel Desmarais (Gaby) (P795, S1, D11971).

Il faut dire qu’il a entre-temps été échaudé par l’entretien publié dans Le MagazineMaclean par Louise Côté, qui lui vaudra de sévères remontrances et avertissements de la part du supérieur de l’ordre des maristes, le frère Lorenzo. Fin avril 1963, celui-ci s’est dit « très surpris et fort peiné » de l’interview avec Louise Côté sur le point de paraître [35]. L’article soulignait notamment « l’immense courant de sympathie qui se portait vers cet homme, Jean-Paul Desbiens, qui avait cristallisé en 150 pages remplies d’humour et d’impatience toute la lassitude d’un peuple étouffé par un paternalisme à odeur de gros cigare et de parloir de couvent [36] ». Les remarques de Jean-Paul Desbiens sur la vie très réglée des maristes, sur la stricte discipline régnant parmi les frères à la maison générale de l’ordre, à Rome, et sur l’inconfort psychologique d’une congrégation de frères enseignants dont les membres ont autant de devoirs et de contraintes que les prêtres, sans bénéficier des joies du ministère ou de la reconnaissance sociale, vont ainsi attirer sur Frère Untel les foudres de ses supérieurs. Le 7 juin 1963, le frère Lorenzo en personne fait le voyage de Rome à Fribourg pour s’entretenir avec Jean-Paul Desbiens et le rappeler à l’ordre. À la fin de juin, il réitère par écrit ses remontrances en insistant sur les responsabilités de Frère Untel dans la vague d’abandons qui frappe les ordres religieux au Québec :

Vous ne pouvez contester, par exemple, que la très grande majorité des Frères de Desbiens et de Lévis qui ont quitté l’Institut depuis trois ans, étaient des disciples de votre école. Même si les causes directes de leur départ peuvent provenir d’autres sources, il n’en reste pas moins certain qu’ils ont tous souffert de la laïcisation de leur mentalité et que c’est une des raisons fondamentales de leur perte d’esprit religieux ; […] Ceux qui ont semé, gardent la grande responsabilité de la récolte [37].

Et le supérieur de soumettre dans la même lettre Jean-Paul Desbiens à une forte pression psychologique en lui enjoignant de quitter la vie religieuse plutôt que d’« en briser les cadres et en laïciser l’esprit », ce qui équivaut à une « trahison ».

Dès lors, accroché fondamentalement à sa vocation et à ses convictions profondes, Frère Untel n’a guère d’autre choix que de faire acte de soumission et d’accepter l’ordre impératif en deux points, sous forme de « monition canonique », que son supérieur lui transmet en juillet 1963 : d’abord, renoncer « définitivement à écrire ou à dire publiquement quoi que ce soit touchant la vie religieuse » ; ensuite, ne « plus exercer aucune activité publique, extérieure à la Communauté, par la parole ou l’écriture, personnellement ou par personnes interposées », sans autorisation préalable des supérieurs généraux maristes [38]. Meurtri par ces gestes d’autorité (« Dieu n’est pas un “père” à l’image de certains supérieurs [39] »), Jean-Paul Desbiens n’en perdra pas pour autant son tempérament de battant, consacrant dès lors l’essentiel de son énergie à faire avancer sa thèse. À l’approche des fêtes de fin d’année 1963, pourtant, son moral est loin d’être au beau fixe, et son découragement s’accentue lorsqu’il apprend que son ami Martin Blais a de son côté mis un point final à son travail doctoral et que plusieurs de ses confrères ont choisi de « démoiner » au Québec. Loin de chez lui, épuisé par ses recherches, isolé dans sa propre communauté, Frère Untel évalue différemment la part de « liberté » qu’il croyait avoir reconquise à son arrivée à Fribourg :

J’en ai plein le dos, et depuis longtemps, de l’Europe. […] Je reste dans ma chambre toutes les vacances de Noël. C’est le seul endroit où je suis le plus près d’être presque heureux. Le reste est lugubre. Il faudrait pourtant dire une fois pour toutes ce que c’est que « l’habitare fratres in unum ». Question d’être honnête. On ne dépassera pas Voltaire à ce sujet : s’assemblent sans se connaître, vivent ensemble sans s’aimer, se quittent sans regret [40].

(ill. 8)

André Laurendeau, s. d. BAnQ, Centre d’archives de Montréal, fonds Studio Jac-Guy (P245). Photographe non identifié.

Regards croisés entre la Suisse et le Québec

Confirmant par l’expérience certaines des intuitions critiques qui ont été les siennes sur le clergé et son pouvoir, l’exil fribourgeois a également ouvert les yeux de Jean-Paul Desbiens sur d’autres réalités, qui lui font observer d’un oeil différent, certainement moins critique, la situation du Québec qu’il a quitté sous la contrainte. Comme il le confiait à la journaliste du Magazine Maclean Louise Côté : « Ce qui m’arrive, j’apprends beaucoup, sur ce que nous sommes, ce qu’est le Canada. C’est en sortant de son pays qu’on le découvre, et qu’on se découvre [41]. » Par effet de comparaison, ses jugements sont ainsi très sévères sur une « moinerie suisse » qui est « carrément 25 ans en arrière de la nôtre, qui est rondement 25 ans en arrière du monde [42] ». L’atmosphère de l’université, dominée alors par un thomisme très scolastique, mais plus encore celle du Salesianum, puis de l’Institut Nicolas de Flue, où il termine son séjour et compte peu d’amis, lui pèsent [43]. L’exil, la solitude et la nécessité d’aboutir dans son travail de doctorat, sur un sujet difficile (Piaget est encore vivant et son patron de thèse ne laisse passer aucun défaut dans son travail), lui font d’autant plus ressentir la « cruauté » de la sanction qui l’a frappé : « Quand je serai supérieur général, je saurai comment punir un mauvais religieux : lui faire préparer un doctorat à l’étranger [44] ! » C’est assez logiquement hors du champ clérical que Desbiens va étendre son réseau de relations en Suisse. Il développe en effet des liens amicaux avec un petit milieu culturel ouvert à l’art sacré et plutôt non conformiste, groupé autour de l’architecte Pierre Dumas, rénovateur de l’architecture religieuse en Suisse et en France après le concile Vatican II, du journaliste Michel Colliard, de Jean Faravel et du créateur du Musée du vitrail à Romont, le docteur Pierre Fasel [45].

Citoyen d’un État fédéral, préoccupé par la question linguistique qui est alors au centre des revendications identitaires québécoises, Jean-Paul Desbiens ne pouvait qu’être attiré par la formule du pluriculturalisme helvétique et sa prétendue valeur d’exemple. À son arrivée à Fribourg, à l’automne 1962, les connaissances de l’exilé sur son pays d’accueil ne dépassent pourtant guère les clichés habituels, sinon par les traits d’humour et la verve qui le caractérisent : « La Suisse est un immense fromage et les Suisses sont comme des rats dans ce fromage. Y travaillent tous comme des grégoires. Zarrêtent jamais. Ils sont lourds, ne comprennent pas l’humour, maniaques de la précision. Ils mangent énormément, mais de la m…[46] » Une année plus tard, ses jugements n’ont pas perdu leur tranchant mais se sont tout de même précisés au contact de son entourage et des expériences vécues dans le milieu fribourgeois. Sceptique et même très critique en ce qui concerne la valeur du multilinguisme [47], c’est prudemment – à sa correspondance personnelle, et plus particulièrement à ses amis, tels André Laurendeau, coprésident en exercice de la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme au Canada (ill. 8) – qu’il réserve ses sentiments sur l’évolution possible des pays plurilingues. Admiratif en général du sens de l’équilibre politique et social dont la Suisse fait preuve, il doute de la valeur d’exportation du bilinguisme helvétique, pratiqué surtout dans la fonction publique et dans l’armée, qui lui apparaît tout de même forcé et peu adaptable à la réalité territoriale canadienne [48]. Plus fondamentalement, le manque de communication effectif entre Suisses de langue différente lui apparaît criant, et cette cohabitation linguistique prend à ses yeux l’apparence d’un fossé social : « Les Anglais d’ici, c’est les Suisses alémaniques : c’est eux qui ont le foin, la morgue et le nombre [49]… »

***

En fin de compte et au vu de son expérience suisse, Jean-Paul Desbiens n’ira jamais jusqu’à opter pour un Québec libre au plus fort de la poussée indépendantiste du début des années 1960. Et ceci, même s’il estime que la province francophone n’est pas nécessaire au Canada pour que celui-ci se distancie culturellement du grand voisin américain, pas plus que la Suisse romande ne doit à la Suisse alémanique sa distinction de la France ou, inversement, que la Suisse alémanique n’est redevable aux Romands de sa prise de distance par rapport à l’Allemagne [50]. À l’été 1964, frais docteur ès lettres, Jean-Paul Desbiens retourne au Québec par la grande porte pour s’occuper de l’organisation de l’enseignement secondaire au sein du nouveau ministère de l’Éducation, où il a été invité à collaborer [51](ill. 9). Son expérience suisse lui a permis d’approfondir de manière critique, mais sans excès, l’image d’Épinal d’un pays pluriculturel harmonieux et « démocratie témoin ». S’il se montre sévère, c’est plutôt par rapport au Québec, qu’il qualifie désormais en comparaison de « peuple adolescent » ayant peu vécu ni souffert vraiment, et trop enclin à voir sa situation comme absolue [52]. Sur ce plan, Frère Untel, même imprégné des idées piagétiennes, semble vite dériver vers les généralisations de la psychologie des peuples. Il refuse également de faire de la situation du Québec une analyse sous l’angle de l’aliénation et de l’oppression socio-économique et culturelle, à la manière d’un Hubert Aquin, autre exilé – volontaire quant à lui – en Suisse à la même période [53]. Au miroir de sa correspondance personnelle, l’expérience helvétique, loin d’être celle d’un exil doré, demeurera pour lui comme une phase à la fois de transition et de continuité dans sa vie intellectuelle. Continuité dans l’acquisition et dans le renforcement d’une posture de « non-conformisme » souvent teintée de verve pamphlétaire et de virulence verbale, qu’il entretient avec délectation dans sa correspondance personnelle, et qui se renforce au fur et à mesure de l’augmentation de son ressentiment envers l’autorité de l’Église [54]. Transition dans l’évolution de sa position par rapport à la galaxie cléricale catholique, dont il semble s’éloigner au fur et à mesure de sa prise de distance critique et « insolente », sans pour autant parvenir à s’affranchir complètement de sa force d’attraction. De retour dans un bercail québécois transformé en profondeur, Frère Untel va trouver une place plus conforme au nouveau statut qui est désormais le sien, celui d’un intellectuel catholique reconnu, qui peut être intégré dans une fonction publique éducative désormais en voie de laïcisation.

(ill. 9)

Paul Gérin-Lajoie (au centre), ministre de la Jeunesse de 1960 à 1964, deviendra ministre de l’Éducation en mai 1964.

Lancement du livre Pourquoi le bill 60 de Paul Gérin-Lajoie, 1963. BAnQ, Centre d’archives de Montréal, fonds Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine (E6, S7, SS1, D632518 à 632523).

Parties annexes

Note biographique

Claude Hauser, né en 1965 dans le Jura suisse, est professeur ordinaire en histoire contemporaine à l’Université de Fribourg. Il s’est spécialisé dans les domaines de l’histoire des relations culturelles internationales, de la Deuxième Guerre mondiale et des milieux intellectuels en Suisse. Ses recherches les plus récentes portent sur l’histoire de la Francophonie et des transferts culturels entre le Québec et la Suisse romande. Claude Hauser est membre fondateur du Groupe de recherche en histoire intellectuelle contemporaine (GRHIC). Il a été boursier du Programme de soutien à la recherche de BAnQ dans le cadre du concours 2007-2008.

Notes

-

[1]

A. Fournier, Un best-seller de la Révolution tranquille – Les insolences du frère Untel, p. 95-103, et J. Pelletier, Le poids de l’Histoire – Littérature, idéologies, société du Québec moderne, p. 21-32.

-

[2]

Les Éditions de l’Homme visent le créneau du livre populaire, à grand tirage et à faible prix de vente. Touchant souvent des thèmes pratiques ou à caractère « sensationnel », les ouvrages publiés sont vendus au prix d’un dollar. Leur diffusion est élargie, au-delà des librairies traditionnelles, jusque dans les tabagies et les kiosques à journaux. A. Fournier, Un best-seller de la Révolution tranquille, p. 106-109.

-

[3]

On consultera également avec profit le livre déjà cité d’Alain Fournier ainsi que l’article de Marie-Andrée Beaudet, « Les insolences du frère Untel ou l’écriture jubilatoire », dans La pensée composée – Formes du recueil et constitution de l’essai québécois, p. 41-55.

-

[4]

M. Blais, Le risque d’être soi-même, et J.-P. Desbiens, Sous le soleil de la pitié.

-

[5]

La thèse sera publiée en 1968.

-

[6]

À ce sujet, la recherche dirigée à l’Université de Fribourg par Francis Python en dira plus : La fin des chrétientés – Crises et mutations religieuses dans le catholicisme romand, 1945-1990, en perspective comparative (Savoie, Bretagne, Québec).

-

[7]

La correspondance compte près de 200 lettres déposées aux Archives de l’Université du Québec à Chicoutimi (fonds Jean-Paul Desbiens, dossiers de correspondances personnelles, P-001). Un grand merci aux archivistes de l’université qui, par leur serviabilité, ont facilité mon travail, ainsi qu’au frère mariste Laurent Potvin, qui m’a reçu avec grande amabilité et m’a facilité l’accès à ces documents.

-

[8]

Ces entretiens sont les suivants : à Québec avec le confident et correspondant principal de Jean-Paul Desbiens, Martin Blais (frère Louis-Grégoire à l’époque des Insolences), juillet 2008 ; en Suisse avec Thérèse Faravel, le 30 mars 2007, et avec Gianfranco Balestra, le 11 mars 2009.

-

[9]

A. Fournier, Un best-seller de la Révolution tranquille, p. 33-39.

-

[10]

Les rédacteurs de cette dernière revue déploreront par la suite les sanctions infligées à Frère Untel tout en relevant son rôle décisif pour l’avenir de la littérature et de la société québécoises.

-

[11]

J.-P. Desbiens, [Lettre à M. Blais], 5 avril 1962. Archives de l’Université du Québec à Chicoutimi, fonds Jean-Paul Desbiens (P-001). Ce fonds d’archives sera désormais désigné par l’acronyme AUQAC.

-

[12]

« À Fribourg, si ça marche, je ferais un doctorat en philosophie. Je songe à Teilhard de Chardin comme domaine à explorer : par exemple, idée de matière chez T. d. C. ; ou encore : le problème du mal chez T. d. C. Encore une fois, silence absolu là-dessus pour l’instant. » J.-P. Desbiens, [Lettre à M. Blais], 24 mai 1962. AUQAC.

-

[13]

« Je crois que ça va aller pour le doctorat en philo (1 et demi - 2 ans), avec thèse sur Teilhard de Chardin, le doyen accepte. Mais le Monitum du Saint-Office, en date du 30 juin, remettra peut-être tout en question. On y engage les Supérieurs à veiller sur les étudiants. Je crains qu’à la Casa Generalizia, on ne s’affole un peu. Bref, je ne serais pas surpris d’être obligé de choisir autre chose. » J.-P. Desbiens, [Lettre à M. Blais], 4 juillet 1962. AUQAC.

-

[14]

Voir notamment C. Xypas, L’autre Piaget – Cheminement intellectuel d’un éducateur d’humanité.

-

[15]

Norbert Luyten est un dominicain. Titulaire de la chaire de pédagogie depuis 1942, Laure Dupraz est la première femme professeure de l’Université de Fribourg.

-

[16]

Rapport de L. Dupraz, 26 juin 1964, p. 4. Pour sa part, Norbert Luyten note : « Ne finissons pas ce rapport sans relever les petites notes d’humour que le Fr. Desbiens a su glisser par ci par là dans son texte. C’est fait avec une telle discrétion, un tel bon goût, de façon si finement spirituelle, que cela ne dépare pas du tout un travail de recherche austère. Au contraire. » Rapport de N. Luyten sur la thèse du frère Jean-Paul Desbiens, 25 juin 1964. Archives de l’Université de Fribourg, Faculté des lettres.

-

[17]

Il rencontre notamment Fernand-Lucien Müller et Jean Rudhart, membres de la Société romande de philosophie, ainsi que Jean-Blaise Grize, philosophe enseignant à l’Université de Neuchâtel. J.-B. Grize et F.-L. Müller, [Lettres à J.-P. Desbiens], 13 septembre 1963 et 25 mars 1963. AUQAC.

-

[18]

« Écrire une thèse m’apparaît comme un combat contre les ombres : je n’y crois pas, tout simplement. Je ne suis pas fait pour ça. Et Piaget écrit mal. J’espère qu’il ira en enfer. Et puis je digère mal, et puis je dors mal, et puis je rêve. Cette nuit j’ai rêvé à Gabr. Marie et Jos-Armand. Rien de précis. Tout se passait comme si nous étions à Alma, tous moines. J’étais en queue de chemise, c’est la seule chose que j’ai retenue. J’ai rêvé à vous seulement une fois depuis un an : vous m’engueuliez parce que j’étais un démoiné en esprit et un religieux incohérent. Tel quel. » J.-P. Desbiens, [Lettre à M. Blais], 25 février 1963. AUQAC.

-

[19]

« L’ancien vice-doyen de la faculté de commerce de Laval, Hormidas, que vous connaissez et qui vous connaît, est à Fribourg pour les deux prochaines années : doctorat en philosophie. Il a été entraîné dans ou avec le départ de [Clément] Lockquell : il semble qu’il était difficile qu’il accédât au poste de doyen : questions d’intrigue locale, de laïcisme, etc. De la très petite cuisine. J’apprends un tas de choses intéressantes sur les “universitaires” québécoisés [sic]: Falardeau, Lockquell, Dionne, etc. Mon vieux, mon vieux, nous avons sans doute, et vous surtout, traversé quelques arpents de merde bien de chez nous. […] Je rencontre Hormidas toutes les après-midi : nous magasinons ensemble, nous soupons dans sa chambre, à la mode pique-nique, et nous placotons pendant des heures. Le bonhomme est intelligent en diable, sûr de lui, habitué à commander et à mener la très grosse vie : secrétaires, automobile personnelle, téléphone, réceptions, liberté complète. Il a réussi à exporter une partie de son niveau de vie en Suisse : il a une belle grande chambre, un radio, une cuisinette, de l’argent. » J.-P. Desbiens, [Lettre à M. Blais], 18 septembre 1962. AUQAC.

-

[20]

Lorsque paraît dans Le Magazine Maclean l’interview qu’a faite de lui la journaliste Louise Côté, il note : « Je séchais littéralement dans l’attente de cette apocalypse car je recevais écho sur écho mais toujours pas le texte. […] Je ne dormirai pas en paix de sitôt. La distance n’est pas amusante. […] Ici j’ai lu les articles en “communauté” : il y avait un Suisse, un Français et un Anglais, tous séminaristes, déjà au courant, par d’autres que par moi, de l’affaire des Insolences. Le Suisse et le Français sont bien contents de voir que la sainte curie en prend pour son rhume ; l’Anglais, en bon parlementariste, est indigné de l’arbitraire romain. Mais ils ne sont pas liés, eux, par l’affaire comme nous le sommes. » J.-P. Desbiens, [Lettre à M. Blais], 13 mai 1963. AUQAC.

-

[21]

J.-P. Desbiens, [Lettre à M. Blais], 8 octobre 1963. AUQAC.

-

[22]

S’adressant au cinéaste Jacques Godbout, Jean-Paul Desbiens explique non sans un certain cynisme : « Vous êtes pour la non-violence, mais enfin un peu de terrorisme ne vous déplairait pas. Je ne suis pas pour la non-violence. En tous cas je ne déteste pas la violence, après qu’elle a eu lieu, et ailleurs de préférence. La guerre d’Espagne me paraît une grande chose. Il est vrai que je n’ai jamais vu agoniser de près. Il me paraît que les mêmes hommes, de gauche généralement, qui appellent la révolution, sont ceux qui font le plus de tapage si une fillette se fait dévisager par une bombe. Je songe à la fillette qui a perdu la vue lors du plastiquage de la demeure de Malraux par l’OAS. Esprit y est allé, à plusieurs reprises, de toute son indignation à ce sujet. Mais Esprit prêche (presque) la révolution établie. Or il n’y a pas de révolution sans fillettes dévisagées. Il faut savoir ce que l’on veut. Et puis après ? La vie n’est pas le plus grand bien de l’homme ; même pas la vie des fillettes. Ce sont généralement des hommes de droite qui parlent ainsi. Le plus grand bien, n’est-ce pas, c’est le sens de la vie. Quelque chose comme la dignité ou la liberté. » J.-P. Desbiens, [Lettre à J. Godbout], 12 avril 1963. AUQAC.

-

[23]

Ibid.

-

[24]

J.-P. Desbiens, [Lettre à M. Blais], 16 juin 1963. AUQAC.

-

[25]

J.-P. Desbiens, [Lettre à M. Blais], 5 juillet 1963. AUQAC.

-

[26]

Ce rapport a été publié sous le titre Rapport de la Commission royale d’enquête sur l’enseignement dans la province de Québec, Québec, La Commission, 1963-1966, 3 t. en 5 vol.

-

[27]

Frère Untel aime marquer sa pensée en soulignant certains mots du texte de ses lettres, comme il le fait ici. J.-P. Desbiens, [Lettre à M. Blais], 29 juillet 1963. AUQAC. Voir aussi, plus loin, sa lettre du 16 octobre 1962 pour des interventions du même genre.

-

[28]

Le frère mariste, pour qui la médiation de la règle de Taizé représente un des derniers arguments pour ne pas « démoiner » (J.-P. Desbiens, [Lettre à M. Blais], 14 janvier 1964), relève notamment, non sans une certaine amertume, que trois ans avant les discours d’ouverture aux réformés de Paul VI parus dans Informations catholiques internationales, il soulignait déjà dans Les insolences que les protestants avaient su « conserver et développer quelque valeur proprement chrétienne », ce qui avait provoqué un « grand scandale parmi les chanoines qui me traitaient de protestant ». J.-P. Desbiens, [Lettre à M. Blais], 17 octobre 1963. AUQAC.

-

[29]

« Ça marche comme ça, dans l’Église : accélération de l’histoire, pas pour nous. » J.-P. Desbiens, [Lettre à M. Blais], 22 février 1964. AUQAC.

-

[30]

Ibid.

-

[31]

J.-P. Desbiens, [Lettre à M. Blais], 16 octobre 1962. AUQAC.

-

[32]

« De grâce, ne parlez pas de ça : je ne veux pas que ça se sache. Mais un de mes amis suisses, un jeune étudiant suisse-allemand, a enregistré pendant plus de 20 minutes. Judith se cherchait un témoin bien informé, pas trop formaliste et non officiel. On pouvait pas mieux trouver. Quand je dis “enregistré”, j’entends image et son, évidemment. » J.-P. Desbiens, [Lettre à M. Blais], 24 octobre 1962. AUQAC.

-

[33]

J.-P. Desbiens, [Lettre à M. Blais], 4 septembre 1963. AUQAC.

-

[34]

J.-P. Desbiens, [Lettre à M. Blais], 22 février 1964. AUQAC.

-

[35]

F. Lorenzo, [Lettre à J.-P. Desbiens], 29 avril 1963. AUQAC.

-

[36]

Le MagazineMaclean, mai 1963, p. 31.

-

[37]

F. Lorenzo, [Lettre à J.-P. Desbiens], 26 juin 1963. AUQAC.

-

[38]

F. Lorenzo, [Lettre à J.-P. Desbiens], 7 juillet 1963. AUQAC.

-

[39]

J.-P. Desbiens, [Lettre à M. Blais], 12 juin 1963. AUQAC.

-

[40]

J.-P. Desbiens, [Lettre à M. Blais], 17 décembre 1963. AUQAC.

-

[41]

Le MagazineMaclean, mai 1963, p. 40. AUQAC.

-

[42]

J.-P. Desbiens, [Lettre à M. Blais], 12 mai 1964. AUQAC.

-

[43]

Selon le témoignage recueilli auprès d’un de ses rares proches de l’époque, l’étudiant tessinois Gianfranco Balestra. Entretien avec l’auteur, 11 mars 2009.

-

[44]

J.-P. Desbiens, [Lettre à M. Blais], 20 mars 1964. AUQAC.

-

[45]

Renseignements transmis à l’auteur par Thérèse Faravel, 30 mars 2007.

-

[46]

J.-P. Desbiens, [Lettre à M. Blais], 18 septembre 1962. AUQAC.

-

[47]

« Et vous me demandez, chattemitte, si je fais encore de l’allemand. J’ai fait une quinzaine d’heures d’allemand, en tout et pour tout. Voilà plus de deux ans que je vis avec des multilingues ; ça n’a fait que me convaincre qu’on ne pense qu’avec un seul cerveau, même si on arrive à banaliser en plusieurs langues. J’ai étudié l’anglais pendant plusieurs années, je peux le lire à 90 % environ ; mais quand vient le moment de le parler, je n’arrive pas à m’exprimer sitôt que je veux déborder les sujets les plus banals. Et puis je me console : Thomas ne parlait pas le grec. » J.-P. Desbiens, [Lettre à M. Blais], 26 octobre 1963. AUQAC.

-

[48]

« Lettre à André Laurendeau – 22 août 1963 », dans Jean-Paul Desbiens, Dossier Untel, p. 39-42.

-

[49]

J.-P. Desbiens, [Lettre à M. Blais], 22 août 1963. AUQAC.

-

[50]

« Lettre à André Laurendeau – 8 novembre 1963 », dans Jean-Paul Desbiens, Dossier Untel, p. 44-45.

-

[51]

Invité à la mi-juin 1964 à rejoindre le ministère de l’Éducation, Frère Untel attend avec grande crainte le nihil obstat de ses supérieurs quant à cette nouvelle charge. Rentré au Québec le 11 juillet, il a une entrevue avec le ministre, début août, et confie à son ami : « Je suis très fatigué. Lundi, je faisais 160 de pression. Le travail au ministère me fascine déjà (à distance). Pourvu que rien ne bloque au niveau de ceux dont, si vous avez à faire [sic] à un, vous avez droit à toute la série. » J.-P. Desbiens, [Lettre à M. Blais], 1er août 1964. AUQAC.

-

[52]

Ibid.

-

[53]

Voir à ce sujet notre article dans la revue Globe : « La Suisse et le Québec au temps de la Révolution tranquille. Échos et effets de la francophonie en périphérie culturelle », p. 73-98.

-

[54]

Le lien entre les « idéologies du ressentiment » et la parole pamphlétaire a bien été démontré par M. Angenot dans La parole pamphlétaire.

Bibliographie

- Blais, Martin, Le risque d’être soi-même – Mémoires, Sainte-Foy, édité par l’auteur, 2003, 387 p.

- Desbiens, Jean-Paul, Les insolences du frère Untel, texte annoté par l’auteur, préface de Jacques Hébert, Montréal, Les Éditions de l’Homme, 1988, 257 p.

- Desbiens, Jean-Paul, Dossier Untel, Montréal, Éditions du Jour, coll. « Les cahiers de Cap-Rouge », 1973, 332 p.

- Desbiens, Jean-Paul, Sous le soleil de la pitié, Montréal, Éditions du Jour, 1973, 167 p.

- Desbiens, Jean-Paul, Introduction à un examen philosophique de la psychologie de l’intelligence chez Jean Piaget, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 1968, 196 p.

- Desbiens, Jean-Paul, Les insolences du frère Untel, préface d’André Laurendeau, Montréal, Les Éditions de l’Homme, 1960, 158 p.

- Le Magazine Maclean (1963).

- Archives de l’Université de Fribourg, Faculté des lettres, rapports de Laure Dupraz et de Norbert Luyten sur la thèse du frère Jean-Paul Desbiens, 26 juin 1964.

- Archives de l’Université du Québec à Chicoutimi, fonds Jean-Paul Desbiens, dossiers de correspondances personnelles (P-001).

- Entretien de l’auteur avec Gianfranco Balestra, étudiant et ami de Jean-Paul Desbiens à Fribourg, 11 mars 2009.

- Entretien de l’auteur avec Martin Blais à Québec, juillet 2008.

- Entretien de l’auteur avec Thérèse Faravel, amie de Jean-Paul Desbiens à Fribourg, 30 mars 2007.

- Angenot, Marc, La parole pamphlétaire – Contribution à latypologie des discours modernes, Paris, Payot, coll. « Langages et sociétés », 1982, 425 p.

- Beaudet, Marie-Andrée, « Les insolences du frère Untel ou l’écriture jubilatoire », dans François Dumont (dir.), La pensée composée – Formes du recueil et constitution de l’essai québécois, Québec, Éditions Nota Bene, coll. « Les cahiers du Centre de recherche en littérature québécoise de l’Université Laval », 1999, p. 41-55.

- Fournier, Alain, Un best-seller de la Révolution tranquille – Les insolences du frère Untel, Québec, Nuit blanche, coll. « Essais – Centre de recherche en littérature québécoise », 1988, 159 p.

- Hauser, Claude, « La Suisse et le Québec au temps de la Révolution tranquille. Échos et effets de la francophonie en périphérie culturelle », Globe – Revue internationale d’études québécoises, vol. 13, nº 1, 2010, p. 73-98.

- Pelletier, Jacques, Le poids de l’Histoire – Littérature, idéologies, société du Québec moderne, Québec, Nuit blanche, coll. « Essais critiques », 1995, 346 p.

- Xypas, Constantin, L’autre Piaget – Cheminement intellectuel d’un éducateur d’humanité, Paris, L’Harmattan, coll. « L’oeuvre et la psyché », 2001, 195 p.

Collections patrimoniales de BAnQ

Autres sources consultées

Archives

Imprimés

Liste des figures

(ill. 1)

(ill. 2)

(ill. 3)

(ill. 4)

(ill. 5)

(ill. 6)

(ill. 7)

(ill. 8)

(ill. 9)

Paul Gérin-Lajoie (au centre), ministre de la Jeunesse de 1960 à 1964, deviendra ministre de l’Éducation en mai 1964.

Lancement du livre Pourquoi le bill 60 de Paul Gérin-Lajoie, 1963. BAnQ, Centre d’archives de Montréal, fonds Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine (E6, S7, SS1, D632518 à 632523).

10.7202/044640ar

10.7202/044640ar