Résumés

Résumé

En 2004, un nouveau régime de responsabilité criminelle des organisations a été instauré au Code criminel. Cette importante réforme a essentiellement fait en sorte de faciliter l’imputation de la responsabilité criminelle aux organisations par le remplacement de la théorie de l’identification auparavant élaborée par la common law, sans toutefois aller jusqu'à mettre en place un véritable régime de responsabilité du fait d’autrui. L’auteur étudie dans son article la portée et certaines lacunes de cette intervention du législateur. Il y aborde notamment le champ d’application du régime codifié, les divers paradigmes introduits par la codification et certains concepts appréciables concernant l’établissement de la responsabilité criminelle des organisations qui n’ont pas été traités à ce jour par le législateur, soit la responsabilité des filiales d’une organisation et la responsabilité de ses successeurs. L’auteur s’efforce alors de déterminer dans quelle mesure les tribunaux pourraient ou devraient compléter le régime codifié relativement à de tels concepts.

Abstract

In 2004, a new corporate criminal liability regime was added to the Criminal Code. In essence, this important reform facilitates the imputation of criminal liability to organizations by replacing the “identification doctrine” developed by the courts, but without creating a true system of vicarious liability. This article examines the scope and certain consequences associated with this legislative reform. The extent of its application to various paradigms introduced by the legislation is examined. The author also discusses various significant concepts relating to the establishment of corporate criminal liability as well as certain concepts which have not been addressed by this legislation, more particularly the criminal liability of an organization’s subsidiaries and that of its successors. The author also explores to what extent the courts might or should complete the codified system with respect to these concepts.

Corps de l’article

Introduction

L’une des difficultés fondamentales de l’attribution de la responsabilité pénale aux personnes morales tient au fait que ces dernières sont des créatures de la loi n’ayant aucune véritable manifestation physique[1]. On ne peut leur reprocher directement d’avoir perpétré des gestes prohibés ou d’avoir été à l’origine d’omissions intentionnelles ou encore d’avoir adopté un état d’esprit blâmable. Ainsi, en matière criminelle, il est impossible de leur imputer immédiatement l’actus reus et la mens rea, les deux constituantes élémentaires traditionnellement requises aux fins de l’établissement de la responsabilité criminelle d’un individu dans un régime de common law[2]. En outre, étant des fictions du droit, les personnes morales ne peuvent être assujetties aux sanctions pénales de nature physique, telles que l’emprisonnement, et la détermination de la peine à être imposée en cas de condamnation fait entrer en jeu plusieurs considérations non applicables aux individus[3].

On ne peut donc traiter de la responsabilité pénale des personnes morales de la même manière que dans le cas des personnes physiques. Une personne morale ne pouvant engager de manière autonome sa responsabilité pénale, une corrélation doit être établie entre elle et un ou plusieurs individus qui lui sont liés. Autrement dit, un certain lien rationnel doit être montré entre le comportement, et parfois l’état d’esprit, des véritables contreve-nants et la personne morale, de manière individuelle ou collective, pour que cette dernière puisse en subir des conséquences en matière pénale. La responsabilité pénale d’une personne morale est ainsi créée indirectement, par le truchement de règles faisant appel à la fiction juridique à un haut niveau d’abstraction.

En matière criminelle, le degré de connexité rationnelle qui est requis entre les actes et les omissions d’individus agissant pour le compte d’une personne morale et cette dernière est à géométrie variable selon le régime de droit applicable. En effet, alors que certains systèmes de droit favorisent la responsabilité du fait d’autrui en exigeant simplement que l’individu ayant perpétré les gestes prohibés ait agi dans l’exercice de ses fonctions pour le compte et au bénéfice de la personne morale pour que la responsabilité criminelle de cette dernière soit engagée[4], d’autres requièrent un lien rationnel plus fort, par exemple que l’individu occupe un poste plus ou moins élevé dans l’ordre hiérarchique de la personne morale[5].

Dans les États disposant d’un système de justice pénale issu du droit anglais comme le Canada, la responsabilité criminelle des personnes morales a d’abord essentiellement été créée par les tribunaux. Au Canada[6] et en Angleterre[7], ce n’est que relativement récemment que le législateur est intervenu pour modifier, en tout ou en partie, les paradigmes conceptualisés en jurisprudence au fil du dernier siècle.

Au Canada, il y a maintenant plus de dix ans qu’une réforme de la responsabilité criminelle des organisations a été intégrée au Code criminel, en remplacement de la « doctrine de l’identification » élaborée par la jurisprudence. Le projet de loi no C-45[8], dont les dispositions sont entrées en vigueur le 31 mars 2004, a pour l’essentiel instauré un régime de responsabilité criminelle des organisations plus large que celui qui découlait de la théorie jurisprudentielle de l’identification[9]. Les modifications ont notam-ment eu pour effet de remplacer le paradigme de l’« âme dirigeante[10] » qui se trouvait sous le régime de la théorie de l’iden-tification par la notion plus souple et plus étendue de « cadre supérieur », élargissant ainsi le spectre de la responsabilité criminelle des organisations au Canada. Certains auteurs ont d’ailleurs fait observer que ce régime codifié se rapproche de la responsabilité du fait d’autrui[11].

Le présent article étudie et commente la portée et certaines lacunes de la codification de la responsabilité criminelle des organisations dans le Code criminel, en se concentrant sur l’angle de l’imputation de la responsabilité. D’abord, la loi entretenant un rapport de dépendance avec la common law[12], nous examinerons brièvement l’historique de la responsabilité criminelle des orga-nisations en common law, de son refus complet jusqu’à la conceptualisation de la théorie jurisprudentielle de l’identification par les tribunaux. Nous traiterons ensuite des origines et des objectifs de l’intervention de 2004 du législateur fédéral en matière de responsabilité criminelle des organisations. Le reste de notre texte sera essentiellement consacré à l’analyse de la portée et des lacunes de la codification. Seront notamment abordés le champ d’application du régime codifié, les divers paradigmes introduits par la codification et certains concepts appréciables concernant l’établissement de la responsabilité criminelle des organisations qui n’ont pas été examinés jusqu’ici par le législateur, soit la responsabilité des membres du même groupe (filiales) d’une organisation et la responsabilité de ses successeurs. L’auteur s’efforcera alors de déterminer dans quelle mesure les tribunaux pourraient ou devraient compléter le régime codifié relativement à de tels concepts.

I. Le régime de la common law

A. Le droit anglais

Afin de bien circonscrire les différents enjeux entourant la responsabilité criminelle des organisations, il importe de faire brièvement état de ses fondements historiques en common law anglaise. Cette dernière répugnait initialement l’idée d’imputer une quelconque responsabilité criminelle aux personnes morales[13], et ce, pour diverses raisons. Avant le milieu du xixe siècle, les tribunaux anglais considéraient que les personnes morales, étant de pures fictions juridiques immatérielles dépourvues de conscience et d’esprit, ne pouvaient commettre d’infractions[14]. On estimait notamment que, en vertu de la doctrine de l’ultra vires[15], les pouvoirs des personnes morales étant limités à ceux qui étaient expressément décrits aux termes de leurs chartes, statuts ou lettres patentes, les personnes morales ne pouvaient commettre des infractions ou autoriser leurs agents et employés à en perpétrer[16]. Le fait que les personnes morales ne pouvaient personnellement se représenter devant les tribunaux était également soulevé comme un motif justifiant l’impossibilité que celles-ci puissent être reconnues coupables d’infractions criminelles[17].

La quasi-immunité dont bénéficiaient les personnes morales en matière criminelle s’est effritée progressivement au fil du temps. Comme beaucoup de théories issues de la common law, l’évolution de la responsabilité criminelle des personnes morales s’est effectuée de manière plutôt aléatoire, sans véritable effort des tribunaux afin de concevoir une théorie cohérente et réfléchie[18]. Comme l’indique un auteur, l’acceptation de la responsabilité criminelle des personnes morales a été le fruit non pas d’un » choix de politique raisonné, mais [plutôt] le résultat de tendances changeantes du formalisme juridique[19] ». En somme, la responsabilité criminelle des organisations a été élargie progressivement dans la common law anglaise sans véritable justification théorique, du moins jusqu’à l’avènement de la théorie de l’identification[20], laquelle sera abordée ci-dessous.

À partir du xxe siècle, les tribunaux anglais ont commencé à accepter la possibilité de condamnation de personnes morales pour des infractions de mens rea dans certaines circonstances où il était possible d’associer la mens rea d’employés à celle de la personne morale[21]. En 1972, la Chambre des Lords a établi les balises de la doctrine de l’« identification corporative » en droit criminel anglais, en vertu de laquelle la volonté des âmes dirigeantes peut être assimilée à celle de la personne morale pour fonder la responsabilité criminelle de cette dernière[22]. Comme nous le verrons plus bas, les tribunaux canadiens ont, après l’abolition en 1933 des appels au comité judiciaire du Conseil privé en matière pénale, adopté, eux aussi la théorie de l’identification dans le domaine du droit criminel[23].

B. L’approche jurisprudentielle canadienne : la théorie de l’identification et le paradigme de l’âme dirigeante

Au début du xxe siècle, pour les tribunaux canadiens, à l’instar de ceux du Royaume-Uni, l’exigence de la preuve de la mens rea faisait initialement échec à la responsabilité criminelle des personnes morales pour la perpétration d’infractions nécessitant la preuve d’un élément moral[24], sous réserve de certaines exceptions à l’immunité des personnes morales en matière criminelle[25]. En 1941, dans l’arrêt R. v. Fane Robinson Ltd.[26], la Cour d’appel de l’Alberta a importé en droit criminel canadien le paradigme de l’alter ego (ou de l’âme dirigeante) de la théorie de l’identification issue du droit anglais en matière de responsabilité civile extracontractuelle[27].

Il a toutefois fallu attendre l’arrêt Canadian Dredge & Dock Co. c. La Reine[28] de la Cour suprême du Canada en 1985 pour que les circonstances dans lesquelles une personne morale peut être reconnue coupable d’une infraction criminelle de mens rea soient précisées. Cet arrêt visait quatre sociétés ayant été condamnées par les cours d’instances inférieures pour des infractions criminelles relatives à un stratagème de truquage d’offres. La Cour suprême a alors confirmé l’application de la théorie de l’identification en droit criminel canadien[29]. Par ailleurs, à l’image du droit anglais, elle a rejeté une approche fondée sur la responsabilité du fait d’autrui (respondeat superior : « le supérieur doit répondre ») préconisée en droit américain, en vertu de laquelle une personne morale est responsable des infractions commises par ses employés et ses agents, dans la mesure où ces dernières ont été perpétrées dans le contexte de leur emploi ou de leur mandat, au profit de l’employeur ou du mandant, peu importe le rang de l’employé ou de l’agent au sein de la personne morale[30].

La Cour suprême, sous la plume du juge Estey, a rejeté les divers moyens de défense présentés par les appelantes et confirmé les déclarations de culpabilité prononcées à leur endroit. En arrivant à cette conclusion, la Cour suprême a déclaré que, pour que la responsabilité criminelle d’une personne morale soit engagée en raison des actes criminels commis par l’un de ses mandataires, outre qu’il faut prouver que ce dernier était une âme dirigeante de la personne morale, il incombe au ministère public de démontrer que le geste de l’âme dirigeante « a) entrait dans le domaine d’attribution de ses fonctions; b) n’était pas complètement frauduleux envers la compagnie; et c) avait en partie pour but ou pour conséquence de procurer un avantage à la compagnie[31] ». Il a aussi été précisé que, si ces conditions sont remplies, le fait que la personne morale a implicitement ou expressément interdit la commission de l’infraction n’est pas source d’exonération pour cette dernière[32]. Ne fait pas non plus échec à la responsabilité criminelle de la personne morale, en vertu de la théorie de l’identification, le fait que ses administrateurs n’ont pas été au courant des agissements illégaux[33]. En l’espèce, la Cour suprême a déterminé que, bien qu’elles aient tiré personnellement des avantages de leur stratagème collusoire, les âmes dirigeantes n’avaient pas entièrement agi dans le dessein de frauder les personnes morales pour qui elles exerçaient leurs fonctions, et les appelantes en avaient aussi profité[34]. Par conséquent, le plus haut tribunal du pays a ultimement confirmé leur culpabilité.

Pour la Cour suprême, la notion d’âme dirigeante comprend « le conseil d'administration, le directeur général, le directeur, le gérant et n'importe quelle autre personne ayant reçu une délégation du conseil d'administration à qui est déléguée l’autorité directrice de la compagnie[35] ». L’arrêt Canadian Dredge indique en outre qu’une société peut posséder plus d’une âme dirigeante (particulièrement au Canada, où les entreprises exercent souvent leurs activités sur un vaste territoire)[36]. Or, bien que cet arrêt ait apporté des précisions utiles sur la mise en oeuvre de la théorie de l’identification en matière criminelle, la portée de la notion d’âme dirigeante n’était pas encore tout à fait claire en ce qui a trait à la distinction entre les individus bénéficiant de l’« autorité directrice » et les « employés ordinaires » de la personne morale.

Des éclaircissements sur ce paradigme ont été fournis huit années plus tard aux termes de l’arrêt Rhône (Le) c. Peter A.B. Widener (Le)[37], où la Cour suprême devait à nouveau se prononcer sur la théorie de l’identification, mais cette fois-ci dans le contexte de demandes reconventionnelles de limitation de responsabilité suivant l’article 647 (2) de la Loi sur la marine marchande du Canada[38]. Dans son jugement, la Cour suprême a en quelque sorte restreint la doctrine de l’identification, en précisant que, pour qu’un employé ou un mandataire d’une personne morale puisse être qualifié d’âme dirigeante de cette dernière, il devait exercer un pouvoir décisionnel sur la conception de ses politiques[39]. À l’inverse, il a été déterminé qu’un employé ou un mandataire qui ne fait que mettre en exécution des politiques ne pouvait être considéré comme jouissant d’une véritable autorité directrice permettant de conclure que les gestes d’un tel individu sont ceux de la personne morale aux fins de la doctrine de l’identification[40]. Pour reprendre les propos de la Cour suprême, « [l]e facteur clé qui permet de distinguer les âmes dirigeantes des employés ordinaires est la capacité d’exercer un pouvoir décisionnel sur les questions de politique générale de la personne morale, plutôt que le simple fait de mettre en oeuvre ces politiques dans un cadre opérationnel[41] ». La Cour suprême a par ailleurs confirmé la possibilité d’une délégation expresse ou implicite de l’autorité directrice permettant la caractérisation d’un individu en tant qu’âme dirigeante[42].

À la lumière de la jurisprudence précitée[43], la théorie de l’identification en droit pénal canadien peut être résumée ainsi : la responsabilité criminelle d’une personne morale pour une infraction de mens rea commise par l’un de ses employés ou mandataires est engagée dans la mesure où :

-

celui-ci est une âme dirigeante de la personne morale (c’est-à-dire qu’il s’est vu attribuer ou déléguer, expressément ou implicitement, un pouvoir décisionnel quant aux politiques générales de l’organisation);

-

l’infraction a été commise alors que ce dernier agissait dans le domaine d’exercice de ses fonctions;

-

l’infraction n’a pas été commise dans le seul but de frauder la personne morale;

-

l’infraction avait pour objet ou pour résultat de faire en sorte que la personne morale en tire un bénéfice, en tout ou en partie, et ce, peu importe l’existence d’une interdiction spécifique ou générale en place quant à l’infraction, ou le fait que le conseil d’administration ou les membres de la direction étaient ou non au courant des circonstances ayant mené à l’infraction[44].

La théorie de l’identification impute donc les éléments matériels et moraux d’une infraction à la personne morale en établissant une connexion entre les actes d’une personne physique détenant une autorité directrice au sein de la personne morale et ceux de cette dernière. Comme l’a observé le juge Estey dans l’arrêt Canadian Dredge, cette approche possède un certain fondement rationnel, quoique ce dernier soit imparfait[45].

Ainsi, les tribunaux canadiens ont élaboré une doctrine plus sophistiquée que celle qui découlait du modèle américain fondé sur la maxime respondeat superior. En effet, l’approche jurispru-dentielle canadienne prend en considération les incidences de la responsabilité criminelle des personnes morales pour arriver à une solution que l’on pourrait qualifier de médiane entre l’immunité complète des personnes morales et la simple responsabilité du fait d’autrui, c’est-à-dire une attribution de la responsabilité criminelle à la personne morale pour une infraction commise par tout employé ou tout agent, peu importe qu’il ait bénéficié ou non d’une autorité directrice[46]. Or, comme nous le verrons plus bas, aux yeux du gouvernement, cette solution élaborée par la common law était trop étroite, et un régime « modernisé » se révélait nécessaire pour faciliter l’établissement de la responsabilité criminelle des organi-sations en droit criminel canadien.

II. L’intervention du législateur (modifications de 2004 au Code criminel)

A. Les objectifs

En 2004, des modifications au Code criminel ont fait en sorte qu’un nouveau régime de responsabilité criminelle des organi-sations conçu par le législateur a été substitué à la théorie de l’identification[47]. Le régime législatif a essentiellement élargi la portée de la responsabilité criminelle des organisations au Canada en facilitant leur condamnation. Notamment, de nouvelles définitions ont été ajoutées à l’article 2 C.cr. (dont celles d’« agent », de « cadre supérieur » et d’« organisation »), et l’imputation de la responsabilité criminelle aux organisations pour la perpétration d’infractions de mens rea objective et subjective est désormais établie selon des modes de participation des organisations à de telles infractions aux termes des articles 22.1 et 22.2 C.cr. Sans établir un véritable régime de responsabilité du fait d’autrui simpliciter comme il existe aux États-Unis, le modèle prescrit par le Code criminel se rapproche davantage d’un tel régime que de la doctrine de l’identification jurisprudentielle[48].

Le projet de loi no C-45 a été adopté dans la foulée de la réforme du Code criminel proposée par le gouvernement aux termes de sa réponse de novembre 2002 au quinzième rapport du Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes[49], dans laquelle le gouvernement arrivait à la conclusion « que le droit pénal canadien applicable aux personnes morales a besoin d’être modernisé[50] ». Le gouvernement estimait notamment que la théorie de l’identification n’était pas adaptée aux organisations possédant une structure complexe, affirmant que celle-ci « ne reflète pas la réalité de la prise de décision dans les sociétés et de la délégation de la responsabilité opérationnelle dans les organisations complexes[51] ».

Il ressort de la lecture de la réponse de novembre 2002[52] et des débats parlementaires sur le projet de loi no C-45[53] que les deux principaux objectifs des modifications de 2004 étaient :

-

d’une part, de faciliter, généralement, l’établissement de la responsabilité criminelle des organisations pour les infractions tant de mens rea subjective que de mens rea objective, notamment en élargissant les catégories de personnes pouvant engager cette responsabilité;

-

d’autre part, de renforcer la sécurité en milieu de travail, en créant, entre autres, un nouveau devoir incombant à toute personne surveillant un travail ou une tâche « de prendre les mesures voulues pour éviter qu’il n’en résulte de blessure corporelle pour autrui[54] ».

On peut également supposer que l’élargissement de la responsabilité criminelle des organisations par le législateur avait pour objet de contribuer aux objectifs généraux du droit criminel, dont la dénonciation et la dissuasion[55], soit en encourageant les propriétaires, les administrateurs et les dirigeants d’organisation à prendre davantage de mesures pour prévenir la survenance d’infractions criminelles et ainsi protéger leurs employés et le public[56]. Les individus agissant au sein de l’organisation sont la cible ultime de l’objectif de dissuasion, car ils peuvent subir personnellement les conséquences immédiates de la condamnation de l’organisation (par exemple, la diminution de la valeur des titres détenus dans l’organisation ou une perte d’emploi). Dans cette optique, la responsabilité criminelle des organisations est essentiellement une forme de sanction collective[57].

B. Le champ d’application de la réforme

1. Le droit fédéral

Selon l’article 34 (2) de la Loi d’interprétation[58], « [s]auf disposition contraire du texte créant l’infraction, les dispositions du Code criminel relatives aux actes criminels s’appliquent aux actes criminels prévus par un texte et celles qui portent sur les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire s’appliquent à toutes les autres infractions créées par le texte ». Par conséquent, les prescriptions du Code criminel sont en vigueur, sauf si le législateur indique clairement qu’elles sont exclues ou si une loi comporte un « code complet » en soi[59]. Le seul fait qu’une loi fédérale aborde le même sujet qu’une disposition du Code criminel ou le silence d’une telle loi quant à l’application du Code criminel ne sont pas suffisants de par leur nature pour conclure à l’intention du législateur d’exclure l’application du Code criminel[60]. Par exem-ple, dans l’affaire R. v. Del Mastro[61], la Cour supérieure de l’Ontario a estimé, en ce qui a trait à la Loi électorale du Canada[62], que, en l’absence d’indication claire de l’intention du législateur d’écarter l’article 21 C.cr. concernant les participants à une infraction, ce dernier s’appliquait aux infractions édictées aux termes de cette loi[63].

Ainsi, en ce qui concerne la législation fédérale, à moins que la loi n’écarte explicitement ou implicitement les modes de participation des organisations aux infractions énoncés aux articles 22.1 et 22.2 C.cr., ceux-ci s’appliquent aux infractions de mens rea subjective et objective créées par d’autres lois fédérales (par exemple, la Loi sur la concurrence[64]). Cependant, lorsque l’infraction édictée par une loi fédérale est de responsabilité stricte, la responsabilité d’une organisation sera plutôt établie selon le régime prévu par la loi créant une telle infraction, le cas échéant, et les principes de common law applicables, tels que ceux qui sont relatifs à la responsabilité du fait des mandataires[65]. D’ailleurs, dans l’arrêt Canadian Dredge, la Cour suprême a conclu que la théorie de l’identification ne s’applique pas aux infractions de responsabilité stricte : elle a précisé que, pour ce type d’infractions, « il importe peu que l’accusé soit ou non une personne morale parce qu’il s’agit d’une responsabilité directe qui découle des termes de la loi » et que la « responsabilité ne dépend pas de l’imputation à l’accusé des méfaits d’autrui »[66].

En somme, le régime de responsabilité criminelle des organisations du Code criminel s’applique aux infractions édictées par le Parlement fédéral dans une autre loi dans la mesure où, d’une part, le législateur n’a pas exclu ce régime de façon non équivoque et, d’autre part, ces infractions nécessitent la preuve hors de tout doute raisonnable d’un élément mental objectif ou subjectif.

2. Le droit provincial et territorial

Comme c’est le cas en droit fédéral, les articles 22.1 et 22.2 C.cr. sont sans effet en ce qui concerne les infractions provinciales et territoriales de responsabilité stricte ou de responsabilité absolue. Pour ce qui est des infractions réglemen-taires exigeant la preuve de la mens rea du contrevenant, un régime différent peut s’appliquer selon la province ou le territoire où les accusations sont portées, soit la théorie de l’identification ou le régime du Code criminel.

Au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick, les lois sur les poursuites sommaires qui existaient auparavant ont été abrogées et remplacées par des lois de procédure pénale indépendantes (ou presque) du Code criminel[67]. Dans ces provinces, la théorie de l’identification demeure applicable en ce qui a trait à la condamnation des personnes morales pour des infractions provinciales requérant la preuve de la mens rea, car les lois sur la procédure pénale de ces provinces n’intègrent pas automa-tiquement les dispositions du Code criminel (et les modifications à ces dernières) qui s’appliquent aux infractions punissables par déclaration de culpabilité par procédure sommaire, dont les articles 22.1 et 22.2. C’est la conclusion à laquelle la Cour de justice de l’Ontario est arrivée dans le jugement Toronto (City) v. Zanzibar Tavern Inc.[68]. Dans cette affaire, elle a estimé que les modifications de 2004 au Code criminel relatives à la responsabilité criminelle des organisations ne s’appliquent pas aux infractions réglementaires de l’Ontario et que l’élément moral continue d’être attribué aux personnes morales par le truchement de la doctrine de l’iden-tification, contrairement aux provinces où les poursuites pénales pour des infractions réglementaires continuent d’être régies par les lois sur les poursuites sommaires[69].

Généralement, dans les provinces n’ayant pas adopté de loi sur la procédure pénale remplaçant la procédure sommaire prévue dans le Code criminel, le régime de la common law a automatiquement été remplacé par celui du Code criminel. En Alberta, à l’Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse, les lois sur les poursuites sommaires effectuent un renvoi général aux dispositions du Code criminel et indiquent que celles qui sont « applicables » aux infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire s’appliquent mutatis mutandis aux poursuites pénales introduites en vertu de la loi provinciale[70]. Ainsi, le régime codifié semble avoir remplacé la théorie de l’identification dans ces trois provinces, puisque les articles 22.1 et 22.2 C.cr. sont applicables tant aux infractions punissables par procédure sommaire qu’à celles qui le sont par mise en accusation.

Dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, l’article 6 (1) de la Provincial Offences Act[71] intègre en droit provincial, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du Code criminel « ayant trait » (respecting) aux infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Les lois correspondantes en matière de procédure pénale de la Colombie-Britannique, du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest emploient un libellé similaire[72], en énonçant que les dispositions du Code criminel « relatives » (relating) aux infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité sont applicables avec les adaptations nécessaires. Il appert que ce libellé ne devrait pas être interprété comme signifiant que seuls les articles du Code criminel relatifs uniquement aux infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire sont applicables, mais que le sont aussi les articles pouvant toucher de telles infractions, exclusivement ou non[73].

Par contre, au Manitoba et en Saskatchewan, bien que des lois sur les poursuites par procédure sommaire soient toujours en vigueur, puisque ces dernières n’intègrent en droit pénal provincial que certaines parties et des articles spécifiques du Code criminel[74], sauf les articles 22.1 et 22.2, la théorie de l’identification semble toujours s’appliquer dans le cas des infractions réglementaires de mens rea.

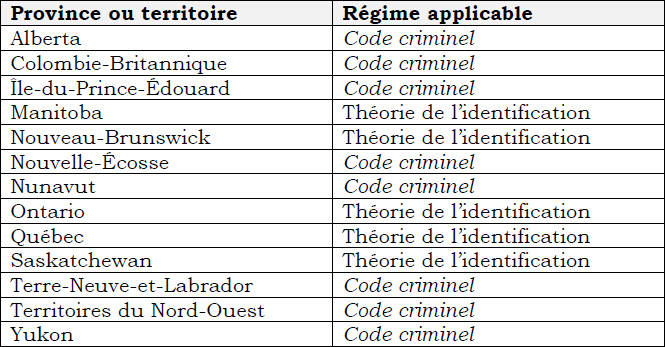

Les régimes relatifs à la responsabilité pénale des organisations ou des personnes morales applicables dans chaque province et territoire peuvent donc être résumés comme le montre le tableau ci-dessous.

III. La portée des concepts relatifs à l’imputation de la responsabilité criminelle

A. La notion d’organisation

Pour les infractions criminelles commises après l’intervention législative de 2004, il est désormais plus approprié de parler de responsabilité criminelle des « organisations » plutôt que des « personnes morales ». En effet, l’une des innovations de la codification a été d’élargir ou, du moins, de clarifier les catégories de personnes et d’associations pouvant être condamnées en raison d’actes ou d’omissions de leurs cadres supérieurs par l’ajout de la définition d’« organisation » au Code criminel. Comme l’indique le résumé législatif du projet de loi no C-45, ce dernier a étendu « la notion de responsabilité pénale à une vaste gamme d’entités qui structurent et incarnent les activités collectives et les intérêts collectifs des individus qui s’associent[75] ».

Le concept d’organisation, tel que le définit le Code criminel, comprend deux volets que nous analyserons séparément.

1. Le premier volet de la définition

D’abord, le concept d’organisation englobe tout « corps constitué, personne morale, société, compagnie, société de personnes, entreprise, syndicat professionnel ou municipalité ». Cette première partie de la définition donnée par l’article 2 C.cr. inclut la plupart des corps constitués ou non constitués en personne morale reconnus en droit privé, en droit des sociétés, en droit de l’emploi et même en droit municipal.

La théorie de l’identification semble plus restreinte, car elle vise principalement les personnes morales au sens propre, c’est-à-dire les entités constituées disposant d’une personnalité juridique distincte de celle de leurs administrateurs, dirigeants, employés, actionnaires ou membres. En effet, la Cour suprême a déclaré que la doctrine de l’identification ne saurait s’appliquer aux personnes physiques[76] et les jugements clés en la matière emploient presque systématiquement l’expression « personne morale ». D’ailleurs, la Cour d’appel du Manitoba a déterminé, dans un arrêt de 2004, qu’une entreprise individuelle (soit un individu faisant affaire en sa capacité personnelle sous un nom d’entreprise immatriculé) ne pouvait être l’objet d’une poursuite pénale, car ce n’est pas une entité juridique ou une personne morale[77]. Cela dit, dans l’arrêt United Nurses of Alberta c. Alberta (Procureur général)[78], prononcé en 1992, la Cour suprême avait estimé qu’une association non constituée en personne morale, soit un syndicat, pouvait être reconnue coupable de l’infraction de common law d’outrage criminel, étant donné sa capacité juridique d’ester en justice[79]. Toutefois, elle n’a pas appliqué ni mentionné la théorie de l’identification dans son jugement. Il n’est donc pas évident que la théorie de l’identification puisse être appliquée aux entreprises individuelles, associations non dotées de la personnalité morale et autres entités ne possédant pas de personnalité juridique distincte, de patrimoine distinct ou de capacité juridique reconnue par la loi.

Selon la définition d’« organisation » énoncée à l’arti-cle 2 C.cr., il ne fait aucun doute que de tels éléments ne sont pas des critères ou des facteurs à retenir pour qu’une entité puisse être déclarée criminellement responsable. Par exemple, dans le cas des sociétés de personnes du droit civil ou de la common law[80], une condamnation engagerait vraisemblablement la responsabilité personnelle des associés ou des commandités. De plus, le terme « entreprise » devrait englober les entreprises individuelles non constituées qui sont exploitées par un seul individu[81], lequel pourrait se voir déclarer coupable personnellement, contrairement à la théorie de l’identification, qui ne permet pas d’attribuer une responsabilité criminelle à une personne physique[82].

Or, poursuivre et condamner une entité qui ne possède pas un patrimoine distinct de celui de ses membres selon la loi pourrait présenter certains obstacles en pratique. En effet, si une telle organisation était condamnée, qui devrait être responsable du paiement de l’amende et comment celle-ci devrait-elle être répartie? Devrait-on condamner l’ensemble de ses membres personnellement à égalité de parts ou seulement sa « haute direction »? Les individus condamnés devraient-ils être responsables conjointement ou solidairement du paiement de l’amende?

En outre, si un individu est condamné personnellement pour avoir participé à une infraction, puis est subsidiairement accusé en tant que membre de l’organisation pour la même infraction, les règles en matière de res judicata, dont la protection contre le double péril garantie par l’alinéa h) de l’article 11 de la Charte canadienne des droits et libertés[83], de même que les garanties légales et de common law telles que la règle à l’encontre des condamnations multiples pour des infractions découlant d’un même acte[84] et le principe d’autrefois convict, pourraient vraisemblablement entrer en jeu. Par exemple, si le propriétaire d’une entreprise individuelle avait lui-même commis une infraction, ces règles pourraient faire échec à une double condamnation de l’individu personnellement et en sa capacité d’« entreprise individuelle », puisqu’il serait alors question d’une seule et même personne. Il importe toutefois de mentionner que lorsqu’une organisation est constituée en personne morale, même dans le cas d’une société par actions détenue et administrée par une seule personne physique, la règle contre les condamnations multiples ne peut trouver application au bénéfice de l’organisation ou de son alter ego car, dans un tel cas, ce sont deux accusés ayant chacun leur propre personnalité juridique[85].

Dans le cas où un individu agissant au sein d’une entité sans patrimoine propre serait doublement condamné de la sorte malgré les règles découlant de la res judicata, le tribunal pourrait néanmoins considérer la peine imposée pour la première condamnation afin de moduler celle qui serait infligée pour la seconde condamnation. En outre, si un associé d’une société de personnes était tenu personnellement responsable du paiement d’une amende sans avoir participé à l’infraction criminelle, des préoccupations pourraient être soulevées sur le plan de la responsabilité du fait d’autrui et de la présomption d’innocence garantie par l’alinéa d) de l’article 11 de la Charte canadienne. Cela dit, il pourrait être argumenté que c’est là un risque inhérent que doivent assumer ceux qui choisissent de se regrouper au sein de telles entités sans personnalité juridique distincte.

Également, des entités qui ne possèdent pas la personnalité juridique[86], telles que les fiducies et les coentreprises (joint ventures) contractuelles non constituées en société par actions[87], ne sont pas expressément mentionnées dans la définition d’« organisation ». En ce qui concerne les fiducies, certaines d’entre elles, comme les fiducies commerciales, peuvent gérer des opérations et des entreprises de taille considérable. Pensons notamment aux sociétés de placement immobilier (real estate investment trust), lesquelles peuvent être cotées en bourse et gérer plusieurs millions de dollars en actifs immobiliers. Toutefois, le terme « entreprise » listé au premier volet de la définition pourrait vraisemblablement être assez large pour comprendre de telles entités commerciales et permettre d’obtenir, dans le cas des fiducies, une condamnation contre les fiduciaires en leur capacité de fiduciaires[88]. Dans le cas particulier des coentreprises non constituées, celles-ci pourraient sans doute faire partie du second volet de la définition (abordé ci-dessous), soit les associations de personnes, dans la mesure où les trois critères de ce volet sont remplis. Qui plus est, lors des débats parle-mentaires, M. Paul Harold Macklin, alors secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada, indiquait que le terme « organisation » est défini « assez largement pour inclure tous les grands participants à l’économie[89] ». On peut soutenir que cette affirmation reflète la volonté du législateur d’englober dans la définition d’« organisation » de telles entités commerciales, importantes pour l’économie canadienne, même si ces propos doivent être considérés avec prudence, s’agissant de déceler l’intention du législateur, et qu’ils ne lient pas les tribunaux[90].

Finalement, nous notons que la définition d’« organisation » ne se limite pas qu’aux entités ayant un dessein lucratif. Voilà une confirmation plutôt qu’une innovation. En effet, même avant 2004, les personnes morales sans but lucratif, notamment celles qui étaient à vocation religieuse, tombaient sous le coup de la théorie de l’identification et pouvaient être condamnées pour les actes criminels perpétrés par les individus qui possédaient une autorité directrice à leur égard[91]. Il en est de même pour les syndicats, qui ont été considérés comme ayant la capacité juridique d’être condamnés pour des infractions criminelles avant la codification de 2004[92]. La Cour suprême a également estimé qu’une association politique qui « est un organisme actif, qui embauche du personnel, loue des locaux, reçoit et distribue des fonds et exerce des activités politiques d’ordre général » est une « société » en vertu de l’ancienne définition du terme « personne » énoncée au Code criminel[93].

3. Le second volet de la définition

L’article 2 C.cr. dispose que « toute association de personnes qui, à la fois : (i) est formée en vue d’atteindre un but commun, (ii) est dotée d’une structure organisationnelle, (iii) se présente au public comme une association de personnes », constitue une « organisation » pouvant faire l’objet d’une condamnation crimi-nelle. Notons qu’il y a disette de jurisprudence pertinente sur ce second volet de la définition et que, par conséquent, les commentaires que nous formulons ici sont d’ordre conjectural.

Un auteur observe que les trois critères cumulatifs de la sous-définition d’« association de personnes » sont suffisamment larges pour comprendre les partis politiques, les groupements ou les ordres religieux, les sectes, les clubs sociaux, les bandes indiennes et certains rassemblements publics organisés[94], pour ne citer que ces exemples. La notion d’association de personnes inclut les groupements dont la loi ne reconnaît pas expressément l’existence, la légitimité ou la capacité juridique. Par exemple, une organisation criminelle pourrait, dans la mesure où celle-ci satisfait aux trois critères mentionnés ci-dessus, vraisemblablement répondre au second volet de la définition. Pensons aussi à un club ou à un groupe existant exclusivement sur le Web et qui est non constitué, dans la mesure où ce dernier vise un quelconque but commun, possède une certaine structure organisationnelle (notamment une hiérarchie et des rôles, des responsabilités et des privilèges définis et attribués à ses membres) et est perçu publiquement comme une association d’individus.

L’expression « structure organisationnelle » devrait par ailleurs supposer l’existence d’une certaine continuité pour qu’un groupe de personnes puisse être qualifié d’organisation au sens du Code criminel, tout comme l’expression « mode d’organisation » employée dans la définition d’« organisation criminelle » fait en sorte que « l’existence d’une structure quelconque et d’une certaine continuité[95] » est nécessaire pour conclure à sa présence. Partant, un groupe de personnes formé aléatoirement pour un seul événement (par exemple, une foule de personnes au moment d’une grève ou d’une émeute) ne serait pas visé par la définition.

B. La notion d’agent

Le Code criminel définit l’« agent », comme « tout admi-nistrateur, associé, employé, membre, mandataire ou entrepre-neur » d’une « organisation »[96]. D’une part, ce terme est employé dans la définition de « cadre supérieur », le concept ayant remplacé la notion d’âme dirigeante de la théorie de l’identification (tout « cadre supérieur » d’une « organisation » est aussi un « agent » de cette dernière). D’autre part, le Code criminel recourt à la notion d’agent pour déterminer si une organisation peut être reconnue coupable d’une infraction commise par l’un de ses agents, dans la situation où un cadre supérieur a manqué de façon marquée à la norme de diligence qu’il aurait dû suivre dans les circonstances pour empêcher la participation de l’agent à l’infraction[97], a incité l’agent à commettre l’actus reus de l’infraction[98] ou n’a pas pris les mesures voulues pour empêcher l’agent de prendre part à l’infraction[99].

Le concept d’agent englobe non seulement les employés salariés d’une organisation, mais aussi les travailleurs autonomes agissant pour son compte en vertu d’un mandat. Ainsi, la responsabilité criminelle d’une organisation peut être engagée tant par ses employés qui participent à ses activités quotidiennes que par ses entrepreneurs et sous-traitants qui agissent pour son compte dans les limites de mandats généraux ou ponctuels. Or, puisque la notion d’agent est utilisée aux articles 22.1 et 22.2 C.cr. en vue d’imputer la conduite criminelle d’individus à des organisations, on doit conclure que cette notion se limite aux personnes physiques et ne peut comprendre, par exemple, des personnes morales qui agiraient comme mandataires d’une organisation. En outre, selon le principe d’interprétation découlant de la maxime noscitur a sociis, un terme dans une énumération doit être compris à la lumière des autres termes employés dans cette dernière[100]. En vertu de ce principe, on peut soutenir que les termes « administrateur » et « employé », qui ne peuvent faire référence qu’à des personnes physiques, ont pour effet de restreindre la généralité des autres termes employés dans la définition d’» agent », de sorte qu’on peut conclure que seuls les individus sont visés par celle-ci. Une personne morale ou une association de personnes qui est réputée avoir participé à une infraction en vertu des articles 22.1 ou 22.2 ne pourrait donc vraisemblablement pas engager la responsabilité criminelle d’une organisation pour laquelle elle a agi comme mandataire ou entrepreneur, les dispositions du Code criminel ne semblant viser que les actes et les omissions physiques et réelles d’agents ou de cadres supérieurs.

L’absence d’un mandat écrit, d’un contrat d’emploi ou d’une résolution ne devrait pas en soi faire échec à la qualification d’un individu en tant qu’agent. Selon toute probabilité, un tribunal s’attacherait aux circonstances réelles, soit les fonctions et les responsabilités exercées par un individu dans les faits, plutôt qu’au titre qui lui aurait été attribué, pour déterminer s’il agissait comme « agent » d’une organisation. D’ailleurs, selon la théorie de l’identification, les tribunaux ont centré leur analyse sur la réelle « délégation expresse ou implicite de l’autorité directrice pour concevoir les politiques de la compagnie et en surveiller la mise en oeuvre[101] » plutôt que sur des formalités internes à la société ou d’ordre contractuel.

Ainsi, les administrateurs et les dirigeants de facto de personnes morales[102], quoique aucune résolution n’ait été adoptée par les actionnaires, membres ou dirigeants de ces dernières (selon le cas), qu’ils ne soient pas autrement nommés dans les documents internes de la personne morale ou qu’ils ne soient pas inscrits sur les registres publics, pourraient néanmoins être caractérisés comme des agents de celles-ci[103]. Les résolutions et les documents internes de la personne morale, ainsi que les informations affichées aux registres publics, peuvent être des indices probants de la charge exercée par un individu, mais ils ne sont pas déterminants en tant que tels quant à la qualification de ce dernier à titre d’agent[104].

En ce qui concerne les mandataires et les employés, l’inclusion d’une clause standard (boilerplate) dans un contrat stipulant que les parties conviennent qu’elles sont indépendantes l’une de l’autre, ou encore qu’il n’existe pas de relation de mandataire-mandant ou employeur-employé entre elles, ne pour-rait, de par sa nature, faire échec à la responsabilité criminelle d’une organisation qui serait partie à un tel contrat. En effet, le tribunal n’est pas lié par la qualité que se donnent les parties dans un contrat ni par la manière dont elles caractérisent ce dernier; la véritable relation entre les parties dans les faits est le facteur déterminant[105]. Autrement dit, le tribunal a le dernier mot quant à la question de savoir s’il existe, en réalité, un mandat ou un contrat d’emploi implicite permettant de conclure qu’une partie agissait en tant que mandataire d’une organisation en vertu du Code criminel, et ce, malgré toute disposition en sens contraire dans un contrat. Bien qu’elle soit non décisive, la présence d’une telle clause dans un contrat pourra néanmoins avoir une certaine force probante si elle correspond à la réalité révélée par la preuve. Il serait en outre loisible aux organisations de limiter la portée du mandat des tiers mandataires avec qui elles font affaire afin d’atténuer les risques de responsabilité criminelle lorsque ces derniers agissent en dehors de leurs attributions[106].

C. La notion de cadre supérieur

Le concept de cadre supérieur du Code criminel a essentiellement remplacé le paradigme de l’âme dirigeante de la doctrine de l’identification. Selon l’article 2 C.cr., un « cadre su-périeur » correspond à tout « agent » d’une organisation « jouant un rôle important dans l’élaboration des orientations » de cette dernière « ou assurant la gestion d’un important domaine d’activités de celle-ci ». De plus, aux termes de la même disposition, lorsque l’organisation est une personne morale, l’administrateur, le premier dirigeant et le directeur financier sont réputés être des cadres supérieurs de cette dernière.

La définition du Code criminel ne correspond pas néces-sairement au sens courant de l’expression « cadre supérieur », à la définition des dictionnaires[107] ou au sens qui lui a été donné dans d’autres domaines du droit[108], lesquels ont tendance, en raison du terme « supérieur », à limiter cette expression aux membres de la haute direction et à exclure les cadres de « niveau intermédiaire » ou de « premier niveau », se rapprochant ainsi de la notion d’âme dirigeante de la théorie de l’identification. La présence du terme means dans sa version anglaise et l’absence de termes tels que « notamment » ou « comprend » dans la définition en français nous laissent croire que cette dernière est exhaustive[109]. Ainsi, on ne peut, par le sens courant de l’expression « cadre supérieur » ou par le sens qui lui est attribué dans d’autres domaines du droit[110], venir moduler le sens ou la portée de la définition édictée dans le Code criminel. C’est la conclusion à laquelle est parvenue la Cour supérieure du Québec dans l’affaire R. c. Pétroles Global inc., au terme de laquelle cette cour a précisé que « la définition est complète en elle-même et suffisante[111] ».

Aussi, comme l’indique la professeure Ruth Sullivan dans son ouvrage sur l’interprétation des lois, lorsqu’une loi vient modifier la common law, les tribunaux font preuve de prudence afin de ne pas compromettre l’objet du législateur par la réintroduction de principes de common law[112]. Le jugement rendu dans l’affaire Pétroles Global illustre bien ces propos. Dans cette dernière, la défense soutenait notamment que, en raison de l’emploi du terme « supérieur », le législateur ne parlant pas pour ne rien dire, un agent doit détenir une « grande autonomie décisionnelle » au sein de l’organisation pour pouvoir être qualifié de cadre supérieur[113]. Le juge Tôth a rejeté cette position, étant d’avis que cela reviendrait à réintroduire le concept d’âme dirigeante de la common law dont le législateur souhaitait se distancier[114]. Bref, il faut se concentrer sur les termes employés par le législateur dans sa définition du paradigme du cadre supérieur afin d’en établir la portée.

Comme l’a indiqué le juge Tôth dans l’affaire Pétroles Global, la question de savoir si un individu est un cadre supérieur constitue « une question de fait qui nécessite l’examen, à travers toute la preuve présentée, de la structure organisationnelle et de l’ensemble des activités de la corporation[115] » et suppose « l’examen minutieux des fonctions et responsabilités de l’agent dans l’organisation[,] et ce, bien au-delà du titre de l’employé, des organigrammes de l’organisation ou du cloisonnement des fonctions de gestion[116] ».

Puisque la définition de « cadre supérieur » comprend trois volets distincts, il convient de les traiter séparément.

1. L’agent jouant un rôle important dans l’élaboration des orientations

Le premier volet de la définition de « cadre supérieur » constitue essentiellement une forme étendue de la notion d’âme dirigeante élaborée par la théorie de l’identification. Alors qu’en vertu de cette dernière le facteur clé pour déterminer si l’agent d’une personne morale est une âme dirigeante consiste en la « capacité d’exercer un pouvoir décisionnel sur les questions de politique générale de la personne morale[117] », le premier volet de la définition de « cadre supérieur » concerne un agent qui joue « un rôle important dans l’élaboration des orientations de l’organisation[118] ».

Par conséquent, ce n’est pas uniquement l’individu ayant le dernier mot sur l’adoption des politiques de l’organisation qui peut être en mesure d’engager la responsabilité criminelle de cette dernière, mais aussi ceux qui le conseillent de manière « importante » dans l’adoption de telles politiques[119]. Par exemple, le chef des affaires juridiques d’une organisation donnée qui conseille les membres du conseil d’administration d’une organisation et leur fournit des recommandations aux aspects juridiques découlant de l’adoption de certaines décisions vitales pourrait vraisemblablement jouer un « rôle important » dans les orientations de celle-ci au sens du Code criminel.

Puisque le concept d’âme dirigeante n’a pas été complètement rejeté par le législateur, plusieurs règles établies en common law devraient demeurer applicables, et ce, malgré l’intervention législative. En effet, comme l’indiquent des auteurs, « la majorité des principes développés par la Cour suprême s’appliquent mutatis mutandis pour ce premier volet de la définition de ‘cadre supérieur’ », dont « [l]es principes voulant qu’il puisse y avoir plus d’une âme dirigeante dans plusieurs territoires et secteurs de l’organisation, que l’âme dirigeante n’inclue pas que la haute direction et les membres du conseil d’administration et que le pouvoir d’élaborer des politiques puisse être délégué[120] ».

2. L’agent assurant la gestion d’un important domaine d’activités

Le deuxième volet de la définition de « cadre supérieur » constitue la véritable manifestation de l’élargissement de la responsabilité criminelle des organisations au Canada et du désir du législateur de s’éloigner de la nécessité de superposition d’intention prescrite par la théorie de l’identification[121]. Pour ce deuxième volet, le degré de connexité rationnelle entre les actes et les omissions des individus agissant pour le compte de l’organisation et cette dernière est plus faible que pour le premier, lequel se rapproche davantage du paradigme de l’âme dirigeante. En qualifiant de cadres supérieurs les agents qui assurent la gestion d’un important domaine d’activités, ce volet étend les catégories de personnes pouvant engager la responsabilité criminelle des organisations au-delà de leur haute direction et des personnes participant à l’élaboration de leurs politiques. Ainsi, le législateur s’éloigne du sens ordinaire de l’expression « cadre supérieur » en permettant d’y inclure certains cadres que l’on pourrait qualifier de niveau « intermédiaire » dans le sens courant de ce terme[122], ou comme l’a illustré la Cour supérieure du Québec, « [o]n veut sortir de la salle du conseil d’administration et descendre sur le plancher de l’usine[123] ».

L’arrêt R. v. Metron Construction Corporation[124] de la Cour d’appel de l’Ontario démontre bien cette observation. Dans ce cas précis, Metron Construction Corporation avait plaidé coupable, en première instance, de négligence criminelle ayant causé la mort de quatre personnes à la suite de la chute d’un échafaudage en hauteur du fait de lacunes importantes en matière de sécurité (en vertu de l’article 22.1 C.cr.). En obiter, la Cour d’appel de l’Ontario a observé que l’un des superviseurs de travaux de l’organisation condamnée, engagé par un gestionnaire de projet agissant pour le compte de cette dernière, était un cadre supérieur de l’organisation[125]. En vertu de la théorie de l’identification, il appert qu’une condamnation de Metron Construction Corporation aurait été difficile à obtenir, puisque le superviseur de travaux n’était probablement pas une âme dirigeante de celle-ci. En effet, celui-ci ne possédait vraisemblablement pas une autorité directrice lui permettant d’adopter des politiques applicables à la société, ses fonctions semblant alors être limitées à la surveillance immédiate des travaux et à la sécurité des employés se trouvant avec lui sur la plateforme. Bien qu’elle n’ait pas précisé ses propos, la Cour a sans doute estimé que le superviseur de travaux assurait la gestion d’un important domaine d’activités au sens du deuxième volet de la définition de « cadre supérieur ».

Or, l’emploi du qualificatif « important », terme intrinsè-quement imprécis, rend relativement incertaine la portée du deuxième volet de la définition. Une problématique similaire existe eu égard au premier volet de la définition pour le « rôle important » joué par un agent dans l’élaboration des orientations d’une organisation. L’expression « important domaine d’activités » ne doit probablement pas s’interpréter en fonction de l’importance subjective pour une organisation d’un domaine d’activités qu’elle choisit d’exploiter car, logiquement, une organisation dont la direction est rationnelle ne devrait pas poursuivre des activités qui ne sont pas importantes à ses yeux[126]. La notion doit plutôt être appliquée selon des facteurs objectifs pouvant être évalués par le tribunal à la lumière de la preuve, tels que la taille de l’organisation, son nombre d’employés, la portée territoriale de ses activités et son intérêt économique dans le domaine d’activités géré par son agent. De tels facteurs doivent être considérés en fonction de la structure et des activités particulières de l’organisation et des autres faits pertinents de chaque cas d’espèce, plutôt que dans l’abstrait[127].

Ainsi, dans l’affaire Pétroles Global, pour conclure que le directeur général de l’entreprise était un « cadre supérieur » au sens du deuxième volet de la définition, la Cour supérieure du Québec a notamment considéré le fait que ce dernier gérait « plus de 200 stations-service, grosso modo les deux tiers du réseau de Global » et qu’il « supervisait six gestionnaires de territoire[128] ». La Cour supérieure a également pris en considération, en plus de l’importance du domaine d’activités géré par le directeur général, l’importance des pouvoirs de gestion qui lui avaient été attribués par l’organisation. En effet, le juge Tôth a fait état des « importants pouvoirs opérationnels[129] » délégués à ce dernier, dont le fait que « [t]oute dépense de plus de 1 000 $ était approuvée par Payette avant de faire l’objet d’un paiement par le siège social sur sa recommandation[130] ». Pour reprendre les mots de la Cour, un « examen minutieux des fonctions et responsabilités[131] » de l’agent est nécessaire pour déterminer si ce dernier exerçait une véritable gestion dans un domaine d’activités important. L’emploi des termes « assurant la gestion d’un important domaine d’activités » dans la définition semble supposer que l’agent doit avoir le pouvoir de gérer une partie non négligeable d’un tel domaine[132].

Dans l’arrêt R. v. Metron Construction Corporation, le super-viseur assurait la gestion immédiate d’un site de travaux parmi d’autres au sein de l’organisation[133]. Ce dernier agissait sous la supervision d’un gestionnaire de projet, lui-même engagé par la direction de l’organisation[134]. L’importance économique et terri-toriale des activités qu’il gérait était, en apparence, limitée. Il faut croire que c’est plutôt sur le plan de la sécurité au travail que la Cour d’appel de l’Ontario a jugé que celui-ci gérait un « important domaine d’activités ». En effet, c’est peut-être relativement aux conséquences possiblement désastreuses d’une gestion négligente des mesures de sécurité au travail que la Cour d’appel a dégagé un autre type d’importance, soit celle qu’il faut attacher aux incidences potentielles d’une gestion négligente d’un domaine d’activités donné[135].

Devant la portée imprécise de la définition, des auteurs ont noté que l’invocation de la théorie de l’imprécision en matière constitutionnelle[136], laquelle découle du droit « à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne » en vertu de l’article 7 de la Charte canadienne, serait difficile, puisque la seule conséquence possible d’une condamnation en vertu des articles 22.1 ou 22.2 C.cr., outre une ordonnance de probation, est une amende[137]. En effet, même si les tribunaux ont permis aux personnes morales de présenter une défense en matière criminelle à une allégation de violation de l’article 7 de la Charte canadienne[138], sans réelle possibilité d’em-prisonnement[139] et considérant que la définition ne s’applique qu’aux organisations, il est peu probable qu’un tribunal écarte la responsabilité criminelle d’une organisation au motif que la définition de « cadre supérieur » est imprécise au point d’enfreindre la Charte canadienne[140], sans compter que les critères à appliquer pour fonder une allégation d’imprécision sont fort exigeants[141].

D’ailleurs, sur ce dernier point, il n’est pas rare que le qualificatif imprécis « important » soit employé dans le corpus législatif canadien. Par exemple, aux termes de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme[142], le concept de lobbyiste d’organisation est ainsi défini : « toute personne dont l’emploi ou la fonction consiste, pour une partie importante, à exercer des activités de lobbyisme pour le compte d’une association ou d’un autre groupement à but non lucratif[143] » (nos italiques). Dans l’affaire Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Mathieu[144], l’argument de l’imprécision inconstitutionnelle a été soulevé sans succès devant la Cour du Québec en ce qui a trait à la mise en oeuvre de cette définition. Dans ce dossier, deux individus étaient accusés d’avoir exercé des activités de lobbyisme en tant que « lobbyistes d’organisation » auprès d’un titulaire de charge publique sans être inscrits sur le registre de lobbyistes. La Cour du Québec semble avoir rejeté l’application de la théorie de l’imprécision principalement en raison du fait que les contraintes de nature purement économiques, soit relativement à l’exercice d’une profession dans ce cas, ne faisaient pas l’objet de protection en vertu de l’article 7 de la Charte canadienne[145]. De plus, les remarques de la Cour du Québec sur le caractère rigoureux de la norme d’imprécision législative, dont sa conclusion qu’« une certaine généralité de la loi peut être nécessaire, voire essen-tielle[146] », laissent entendre que celle-ci estimait également que l’expression « pour une partie importante » n’était pas vague au point d’être source d’imprécision inconstitutionnelle au sens de l’arrêt R. c. Nova Scotia Pharmaceutical[147] de la Cour suprême. Il faut toutefois mentionner que cette décision concernait des personnes physiques et a été rendue par un tribunal de première instance à l’occasion de l’application d’une infraction provinciale de responsabilité stricte, soit un contexte passablement différent de celui de la responsabilité criminelle des organisations en vertu du Code criminel[148].

Un élément demeure sûr : le second volet de la définition accorde une grande marge de manoeuvre au juge pour déterminer les secteurs d’activités dont la gestion permet la caractérisation d’un individu en tant que cadre supérieur. Sur ce point, les auteurs Todd Archibald, Ken Jull et Kent Roach opinent que les tribunaux pourraient, dans les cas où il serait incongru d’attribuer une responsabilité criminelle à une organisation en raison des gestes d’un employé ou d’un gestionnaire de niveau inférieur, interpréter le concept de manière plus restreinte conformément au principe de l’interprétation stricte et téléologique en droit criminel[149].

3. L’administrateur, le premier dirigeant et le directeur financier d’une personne morale

Le troisième volet de la définition de « cadre supérieur » établit une présomption irréfragable que l’administrateur, le premier dirigeant et le directeur financier d’une personne morale sont des cadres supérieurs. Comme nous l’avons expliqué précédemment à propos de la définition d’« agent » du Code criminel, les tribunaux devraient tenir compte des fonctions réellement exercées par un individu au sein d’une organisation, indé-pendamment de son titre indiqué dans les documents internes de l’organisation ou les registres publics[150]. Par exemple, si une personne a été nommée « administrateur » par une personne morale conformément à une résolution de ses membres ou de ses actionnaires, mais n’agit qu’en tant que prête-nom, sans réellement exercer les fonctions d’un administrateur, et ne répond pas autrement aux deux autres volets de la définition de « cadre supérieur », il pourrait être soutenu que cette personne n’est pas un cadre supérieur au sens du Code criminel, malgré son titre. À l’inverse, l’administrateur de facto d’une personne morale devrait être considéré comme un cadre supérieur en vertu du troisième volet de la définition.

Alors que le législateur a choisi de faire fi de la nécessité d’une personnalité morale distincte en intégrant la définition d’« organisation » au Code criminel, on constate que le troisième volet de la définition de « cadre supérieur » n’est applicable qu’aux personnes morales. L’administrateur, le premier dirigeant et le directeur financier d’une organisation qui n’est pas une personne morale, telle qu’une société en nom collectif, ne sont donc pas automatiquement des « cadres supérieurs » en vertu de la troisième partie de la définition, quoique ces derniers répondront proba-blement aux critères de la première et de la deuxième partie de la définition dans la plupart des cas.

D. Les modes de participation

En vertu de la théorie de l’identification, pour qu’une personne morale puisse être condamnée, l’âme dirigeante doit elle-même être en mesure d’être personnellement reconnue coupable d’avoir commis une infraction criminelle. En effet, la doctrine de l’identification a pour objet d’imputer une responsabilité criminelle personnelle à la personne morale du fait des infractions perpétrées par ses âmes dirigeantes. Conformément au régime instauré en 2004 dans le Code criminel, on parle désormais de « participation » de l’organisation à des infractions criminelles de mens rea subjec-tive ou objective. En plus de l’ajout de la définition de « cadre supérieur », plus large que la notion d’âme dirigeante, la réforme a fait en sorte qu’une organisation peut être condamnée même lorsqu’un cadre supérieur n’est pas l’auteur réel de l’infraction ou n’y a pas autrement participé selon les articles 21 ou 22 C.cr., et ce, tant pour les infractions de mens rea objective que celles de mens rea subjective.

Pour les infractions de négligence, une organisation peut être condamnée sans que la participation d’un cadre supérieur à l’infraction ait à être démontrée lorsque, « d’une part, l’un de ses agents a, dans le cadre de ses attributions, eu une conduite – par action ou omission – qui, prise individuellement ou collectivement avec celle d’autres de ses agents agissant également dans le cadre de leurs attributions, vaut participation à sa perpétration » et que, « d’autre part, le cadre supérieur dont relève le domaine d’activités de l’organisation qui a donné lieu à l’infraction, ou les cadres supérieurs, collectivement, se sont écartés de façon marquée de la norme de diligence qu’il aurait été raisonnable d’adopter, dans les circonstances, pour empêcher la participation à l’infraction »[151]. Ainsi, la responsabilité criminelle de l’organisation peut être engagée même lorsqu’aucun agent de l’organisation n’a, à lui seul, commis l’actus reus de l’infraction de négligence, si deux agents ou plus ont, collectivement, adopté un comportement pouvant constituer une participation à l’infraction selon les articles 21 ou 22 C.cr., pour autant qu’un cadre supérieur (ou encore deux cadres supérieurs ou plus, collectivement) ait fait défaut d’adopter la norme de conduite appropriée selon la situation afin de prévenir la participation à l’infraction. En d’autres termes, pour les infractions de négligence, l’actus reus et la mens rea n’ont pas à constituer le fait de la même personne : n’importe quel agent peut commettre l’élément matériel et un cadre supérieur fournir l’élément moral pour que l’organisation soit réputée avoir participé à l’infraction. Par exemple, en matière de sécurité au travail, une norme de conduite devant être adoptée par certains cadres supérieurs d’une organisation peut être celle qui est prévue à l’article 217.1 C.cr., introduite lors des modifications de 2004, laquelle édicte qu’il « incombe à quiconque dirige l’accomplissement d’un travail ou l’exécution d’une tâche ou est habilité à le faire de prendre les mesures voulues pour éviter qu’il n’en résulte de blessure corporelle pour autrui ».

En ce qui concerne les infractions nécessitant la preuve de la mens rea subjective, la responsabilité criminelle peut être attribuée à une organisation par l’un des trois moyens suivants :

-

un cadre supérieur participe directement à l’infraction dans l’exercice de ses fonctions[152];

-

un cadre supérieur fait en sorte qu’un ou plusieurs agents de l’organisation commettent l’actus reus de l’infraction, dans la mesure où ce cadre supérieur possède la mens rea visée par l’infraction et agit dans le cadre de ses fonctions[153];

-

un cadre supérieur omet de prendre les mesures voulues pour empêcher une infraction à laquelle un agent de l’organisation participe ou qui est sur le point d’être commise par ce dernier, dans la mesure où le cadre supérieur est au courant d’une telle participation ou infraction imminente[154].

Contrairement à l’article 22.1 C.cr., l’article 22.2 requiert la preuve de l’intention[155] d’un cadre supérieur, du moins partielle, que l’organisation tire parti de l’infraction. De plus, aucune agglomération de la mens rea des cadres supérieurs n’est possible pour les infractions de mens rea subjective. La seule combinaison d’éléments d’infraction y étant prévue concerne l’actus reus des agents et la mens rea des cadres supérieurs en vertu de l’alinéa b) de l’article 22.2. En outre, pour ce qui est des alinéas a) et b), le ministère public doit prouver que le cadre supérieur agissait dans les limites de ses fonctions pour établir la culpabilité de l’organisation, tout comme le requiert la théorie de l’identification. Une telle preuve n’est pas nécessaire pour la faute par omission en vertu de l’alinéa c) de l’article 22.2, qui pourrait notamment permettre la condamnation d’une organisation en cas d’aveu-glement volontaire d’un cadre supérieur quant au fait qu’un agent de l’organisation participe à une infraction ou est sur le point d’en commettre une[156]. L’omission de prendre les « mesures voulues » pour empêcher l’infraction s’apparente, dans une certaine mesure, au moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable applicable aux infractions de responsabilité stricte[157], sous réserve de la nécessité de prouver la connaissance du cadre supérieur de l’actus reus de l’agent. En conséquence, la question de savoir si les mesures voulues ont été prises devrait être déterminée en fonction des agissements du cadre supérieur relativement à l’infraction elle-même plutôt que d’un comportement généralement raisonnable[158]. L’adoption de politiques en matière de conformité par l’organisation ne devrait pas constituer à elle seule le fait d’avoir pris les « mesures voulues » au sens de l’alinéa c) de l’article 22.2, à moins que ces dernières ne soient efficaces et que le cadre supérieur ne les ait appliquées de manière diligente[159].

Bref, les articles 22.1 et 22.2 C.cr. vont plus loin que la théorie de l’identification, car ils permettent d’attribuer la responsabilité criminelle à une organisation dans des cas où un cadre supérieur n’aurait pas commis à lui seul la totalité des éléments d’une infraction donnée. À la lumière de la jonction possible des éléments essentiels d’une infraction aux termes de ces articles, un certain parallèle peut être établi avec la doctrine de la connaissance collective, qui a parfois été appliquée par les tribunaux américains. Selon un auteur, on y trouve une version « très atténuée » de cette doctrine[160]. Toutefois, les articles 22.1 et 22.2 ne vont pas aussi loin que le modèle américain de la connaissance collective. En effet, en vertu de ce dernier, on peut condamner une personne morale pour une infraction en considérant que sa connaissance ou son intention correspond à la connaissance ou à l’intention collective de tous ses employés[161], alors qu’en matière d’infractions de mens rea subjective l’alinéa b) de l’article 22.2 ne permet que la réunion de l’actus reus des agents et de la mens rea subjective des cadres supérieurs en vue d’attribuer une responsabilité criminelle à l’organisation. En ce qui a trait aux infractions de négligence, l’article 22.1 se rapproche davantage de la doctrine américaine, car il permet de considérer collectivement, d’une part, la conduite de deux agents ou plus pour établir l’actus reus et, d’autre part, l’écart marqué à l’égard de la norme de diligence applicable de deux cadres supérieurs ou plus pour fonder la mens rea objective. Cependant, cet article nécessite néanmoins la preuve d’une mens rea objective collective de la part de cadres supérieurs, alors que la théorie de la connaissance collective permet l’établissement de la mens rea par le cumul de la connaissance de tous les employés d’une personne morale, peu importe leur niveau hiérarchique au sein de cette dernière.

IV. L’étude de certaines lacunes du régime législatif

Certaines questions importantes relativement à la responsabilité criminelle des organisations n’ont pas été abordées par le législateur lors de la réforme de 2004 et n’ont pas été depuis résolues ni examinées par la common law. La présente partie traite de certaines de ces questions demeurées en suspens, dont la levée du « voile corporatif » pour engager la responsabilité criminelle des filiales d’une organisation et la responsabilité des successeurs d’une organisation en cas de fusion ou de vente de ses biens. Pour chacun de ces aspects, nous étudierons notamment la question de savoir dans quelle mesure les tribunaux pourraient ou devraient compléter le régime codifié.

A. La responsabilité des entités juridiques membres d’un même groupe ou la levée du « voile corporatif »

Dans sa réponse au quinzième rapport du Comité permanent de la justice et des droits de la personne, le gouvernement fédéral avait noté que « les sociétés modernes ont des structures qui ressemblent très peu aux modèles plus simples examinés par les tribunaux qui ont élaboré les principes de common law[162] » et que la théorie de l’identification et son paradigme de l’âme dirigeante ne sont pas adaptés à « la prise de décision dans les sociétés et de la délégation de la responsabilité opérationnelle dans les organi-sations complexes[163] ». En effet, la réalité de la structure actuelle des entreprises, particulièrement celles de grande taille ou celles qui exploitent leurs activités sur plus d’un territoire, est qu’elles sont souvent formées non pas d’une seule entité, mais d’une multitude d’entités liées ou filiales distinctes, lesquelles sont constituées pour diverses raisons, notamment pour isoler certaines opérations, protéger des actifs ou des dettes ou encore pour assurer l’efficacité sur le plan fiscal[164]. Dans de telles structures complexes, il peut être parfois difficile de déterminer au sein de quelle entité un individu exerçait ses fonctions et l’entité qui devrait être tenue criminellement responsable[165]. Par ailleurs, dans le domaine du droit privé, certains ont soulevé qu’il serait opportun de réformer le droit de la responsabilité des sociétés par actions pour tenir compte de la réalité de la filialisation et permettre de lever plus facilement le voile corporatif en vue d’obtenir un jugement contre les diverses filiales d’une entreprise[166].

Or, force nous est de constater que, malgré les commentaires du gouvernement sur les limites de la théorie de l’identification en raison des structures complexes des entreprises et malgré son désir de moderniser la responsabilité criminelle des organisations en conséquence, la portée de la définition d’« organisation » est à tout le moins ambiguë en ce qui concerne les filiales. Sous réserve du volet de l’« association de personnes » de la définition d’« organisation », le Code criminel ne semble s’intéresser qu’à l’attribution de la responsabilité criminelle aux entités seules, et cette dernière ne s’étend pas, à première vue, aux entités qui pourraient exercer un contrôle de jure ou de facto sur celles-ci ou être contrôlées par ces dernières seulement en raison d’un tel contrôle[167].

En effet, il n’y a aucune indication expresse démontrant que le législateur a voulu prévoir la responsabilité des groupements de personnes morales liées par la détention de valeurs mobilières du simple fait de cette dernière. Le Code criminel ne prévoit pas précisément des définitions et des dispositions touchant les groupements de personnes morales et autres entités sous un contrôle commun, contrairement à certaines lois, telles que les lois sur les sociétés par actions[168]. Le législateur n’a pas fourni de critères ou de facteurs pour déterminer dans quelles circonstances la détention de valeurs mobilières pourrait faire en sorte que deux sociétés par actions ou plus soient réputées former une seule et même « organisation ».

Autrement dit, contrairement à plusieurs lois[169], le Code criminel ne semble pas a priori automatiquement permettre le soulèvement du voile corporatif afin d’obtenir, par exemple, la condamnation d’une société par actions détenant la totalité des actions ou des parts d’une autre société, dans le cas où la première pourrait être insolvable, dissoute ou liquidée. Le concept du voile corporatif est principalement un concept de droit civil, mais il a parfois aussi été appliqué en matière pénale sur le fondement des principes établis en matière civile[170]. En common law civile, les tribunaux ont généralement été réticents à soulever le voile corporatif[171] pour permettre à un demandeur d’obtenir la condamnation d’une société mère pour les actes fautifs commis au sein de l’une de ses filiales, que ce soit en vertu de la théorie de l’alter ego ou en vertu du droit du mandat (law of agency)[172]. Comme l’observe Paul Martel, « [e]n principe, une société-mère et sa filiale à 100 % sont deux entités distinctes, et on ne peut pas dire que la mère est propriétaire des biens de la filiale, ni que la filiale est mandataire de la mère[173] ». Cet auteur ajoute que « le fait qu’il existe une structure corporative complexe entre plusieurs sociétés détenues directement ou indirectement n’est pas, sans plus, un motif de ne pas respecter le voile corporatif de chacune de ces sociétés[174] ». Même si les objectifs et le contexte du droit criminel sont distincts de ceux du droit privé et que la question devrait donc être analysée en fonction du droit criminel[175], il ne serait pas surprenant de voir la réticence des tribunaux à soulever le voile corporatif être transposée, dans une certaine mesure, en matière de responsabilité criminelle des organisations.

Une telle réticence à lever le voile corporatif par le truchement de la définition d’« organisation » du Code criminel semble d’ailleurs exister, dans une certaine mesure, en procédure criminelle. Dans l’affaire R. v. Sinopec Shanghai Engineering Company Ltd.[176], la Cour provinciale de l’Alberta a interprété la définition du terme « organisation » conformément à l’article 2 C.cr. dans le contexte où une organisation accusée contestait la validité d’une sommation en vertu de l’article 703.2 C.cr. Cette sommation avait été signifiée à la filiale canadienne d’une autre société par actions. Le poursuivant argumentait notamment que la filiale canadienne, entité juridique distincte de la société mère, constituait une « succursale » de la société mère au sens de l’alinéa b) de l’article 703.2. La Cour provinciale a estimé que la notion d’organisation au sens du Code criminel ne comprenait pas les entités juridiques distinctes faisant partie d’un même groupe et a ajouté qu’elle était d’avis que « rien dans l’aspect d’une relation parent-filiale, d’un nom similaire ou d’une entreprise similaire » ne faisait en sorte que les deux sociétés par actions en cause pouvaient être considérées comme une seule et même organisation[177] (notre traduction). En outre, en réponse à l’affirmation de la Couronne selon laquelle le droit criminel n’est pas touché par le concept du voile corporatif, la Cour provincial a écrit que l’on pourrait penser que, « si le Parlement avait voulu qu’une société filiale soit considérée comme une succursale de sa société mère, il l’aurait expressément prévu[178] » (notre traduction).