Résumés

Résumé

Malgré le fait que le concept d’homophobie ait été critiqué pour sa portée limitée et sa tendance à la psychologisation, il demeure plus populaire que l’hétérosexisme et l’hétéronormativité dans la littérature scientifique ainsi que dans les sphères de l’activisme et de l’intervention sociale. En examinant les modes d’infériorisation que chacun de ces concepts est en mesure de recenser ainsi que les pistes d’intervention qu’« homophobie » et « hétérosexisme » rendent respectivement possibles, il est plus facile de mettre en lumière les limites de l’homophobie. Sans nécessairement proscrire le concept, il convient de le subordonner clairement à un cadre d’analyse rendant compte du caractère politique de l’infériorisation des personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans* et queer.

Mots-clés :

- homophobie,

- hétérosexisme,

- hétéronormativité,

- gai,

- lesbienne,

- relation d’aide

Abstract

Despite being criticized for its limited scope and its inherent psychologising bias, the concept of homophobia remains more popular than those of heterosexism and heteronormativity. This is true in the scientific literature, as well as in the spheres of activism and intervention. It may prove to be easier to shed light on the limits of homophobia if we closely examine the inferiorizing processes that each concept can cover and the intervention possibilities homophobia and heterosexism respectively allow. Without necessarily proscribing the use of homophobia, it should come second to the analytical lens that properly puts the emphasis on the political character of lesbian, gay, bisexual, trans* and queer people’s inferiorization.

Keywords:

- homophobia,

- heterosexism,

- heteronormativity,

- gay,

- lesbian,

- intervention

Corps de l’article

Évolution du travail social en matière de lutte contre les attitudes négatives à l’endroit des personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles, trans* et queer

Les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans*[1], bispirituelles et queer (LGBTQ) ont longtemps été négligées, si ce n’est opprimées, par les institutions et les disciplines responsables de l’orientation et de la pratique des soins de santé et des services sociaux. La médecine, la psychiatrie, la psychanalyse, la psychologie, la sexologie et le travail social ont été les artisans ou les vecteurs de théories qui pathologisent et problématisent les minorités sexuelles, en plus d’avoir concouru à leur répression par le biais de l’institutionnalisation et de la thérapie « réparatrice » (Borillo, 2000; Brown, 1996; Fish, 2006; Isay, 1996; O’Connor et Ryan, 1993; Peers et Demczuk, 1998). Si le retrait de l’homosexualité du DSM-III en 1973 se traduit par l’arrêt de l’internement forcé des personnes homosexuelles, il n’annonce toutefois pas un changement immédiat de paradigme et d’attitudes. En lieu et place de faire amende honorable et d’exposer une vision positive et inclusive des minorités sexuelles (Brown, 1996), on maintient la diffusion des théories faisant de l’hétérosexualité la voie rayonnante du développement sexuel et, conséquemment, de l’homosexualité un déficit qui commande des explications. La loi du silence prend le relai et perdure une vingtaine d’années (Mulé, 2006; Peers et Demczuk, 1998; Ryan, 2003).

Toutefois, une sensibilité émergente à l’endroit des personnes LGBTQ s’exprime depuis le milieu des années quatre-vingt-dix au sein de la pratique du travail social ainsi que dans les milieux d’intervention[2]. En témoignent d’abord l’engagement de l’Association canadienne des travailleuses et travailleurs sociaux de ne pas discriminer les personnes sur la base de leur orientation sexuelle, tel que formulé en 1994 au sein du code d’éthique du travail social, puis l’intégration de l’orientation sexuelle comme facette de la diversité par la politique pédagogique de l’Association canadienne des écoles de service social (ACESS, 2007, p. 4) et enfin, l’adoption de programmes, d’orientations ministérielles ou de politiques par les États ontarien et québécois visant à améliorer les services destinés aux populations LGBTQ[3].

Seulement, bien que le souhait d’inclusion soit présent, il ne se traduit pas forcément par la détention des connaissances, des attitudes et des compétences requises pour intervenir adéquatement auprès des personnes LGBTQ (Mulé, 2005; 2006). Qui plus est, l’interdiction de discriminer peut être entendue et interprétée de bien des façons. Ainsi, certaines personnes intervenantes bien intentionnées se disent à tort dépourvues de préjugés et détentrices de ces compétences, s’abstenant du coup de suivre une formation ou de s’engager dans la démarche d’un apprentissage réflexif. Or, cela peut mener à des erreurs et à des manquements éthiques sérieux (Brown, 1996).

En plus de manifester une ouverture de base et des capacités d’adaptation, une intervention de qualité suppose que les intervenantes et les intervenants hétérosexuels :

comprennent les aspirations à la reconnaissance qui animent les personnes LGBTQ;

saisissent l’ampleur, la variété et les conséquences des formes de discrimination ayant toujours cours à l’endroit des personnes gaies, lesbiennes et bisexuelles, et ce, malgré l’égalité juridique que celles-ci ont obtenue ne serait-ce que dans les sphères de la famille, de l’éducation, de l’emploi, de la santé, du sport, de la sécurité publique et de l’accueil des nouveaux arrivants (Groupe de travail mixte contre l’homophobie, 2007; Ryan, 2003);

connaissent les craintes, les réserves et l’inconfort des personnes LGBT face à l’intervention en raison de l’héritage de théories infériorisantes qu’elles ont légué au sens commun d’un grand nombre de personnes, incluant intervenantes, intervenants, et elles-mêmes (Brown, 1996; Fish, 2006; Peers et Demczuk, 1998);

sont sensibles aux rapports de pouvoir inhérents à l’intervention (Bohan, 1996);

s’engagent dans un processus de remise en question des préjugés souvent inconscients qui les habitent toujours (Mulé, 2005; 2006; Peers et Demczuk, 1998).

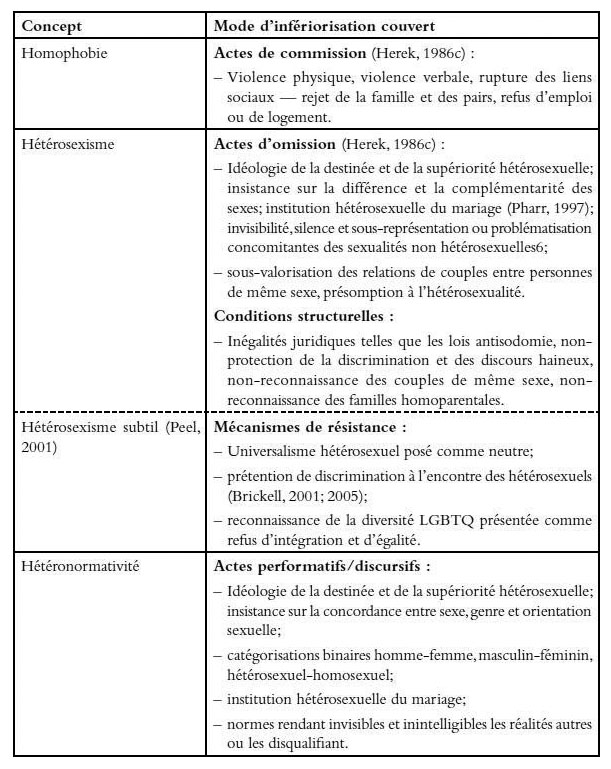

Or, nos compétences d’intervention auprès des populations marginalisées ou opprimées sont fortement influencées et modulées par les concepts auxquels nous sommes exposés et qui chacun suggèrent une analyse propre des discriminations dont elles sont la cible (Fish, 2006). En matière de lutte aux attitudes négatives envers les personnes gaies, lesbiennes et bisexuelles, trois concepts coexistent, l’homophobie, l’hétérosexisme et l’hétéronormativité. Le premier des trois est le plus fréquemment utilisé et mis en évidence[4]; cependant, plusieurs activistes et chercheurs lui ont adressé de nombreuses critiques, alléguant sa portée limitée, et lui préfèrent les concepts d’hétérosexisme et d’hétéronormativité. Le problème majeur de l’homophobie serait la psychologisation inhérente que traduirait son étymologie et la dépolitisation qu’elle produirait. Ainsi réduirait-elle la compréhension des attitudes négatives à l’endroit des gais, lesbiennes, bisexuels et bisexuelles à des mécanismes psychologiques et des problèmes de comportement individuel, limitant du coup les initiatives de transformation sociale ainsi que les interventions s’en inspirant (Adam, 1998; Chambers, 2007; Demczuk, 1998; Kitzinger, 1987; Neisen, 1990). Dans la littérature francophone, ces débats rencontrent peu d’écho, sinon que chacun des termes s’est immiscé dans les écrits selon les affinités non affirmées des auteurs. On peut à l’occasion définir l’homophobie et l’hétérosexisme, mais on en scrute rarement la portée et la pertinence respectives — et c’est encore plus vrai en matière d’intervention sociale.

Le concept d’homophobie limite-t-il la reconnaissance ou l’identification des formes d’infériorisation des personnes lesbiennes, gaies et bisexuelles, leur analyse, ainsi que les modes d’intervention et de transformation sociale pouvant en découler? Pour répondre à cette question, nous allons d’abord reconstituer la trame des réflexions théoriques portant sur l’homophobie, l’hétérosexisme et l’hétéronormativité. Ensuite, nous relèverons le type de manifestations concrètes d’infériorisation que peut couvrir chacun des trois concepts. Enfin, nous verrons si l’utilisation prédominante du concept d’homophobie assure une intervention de qualité, laquelle ne reproduit pas la discrimination au coeur de la pratique. Pour des impératifs de brièveté, nous allons surtout établir un contraste entre l’homophobie et l’hétérosexisme.

L’homophobie

Définitions et analyses

Bien que les activistes homosexuels allemands du début du XXe siècle ainsi que le groupe homophile étatsunien Mattachine remettaient déjà en question les attitudes négatives de la majorité hétérosexuelle à leur endroit, c’est Weinberg qui a proposé de les problématiser en les désignant par un mot : « homophobie » (Herek, 2004). Cet allié hétérosexuel de la première heure a introduit le concept dans le cadre d’une conférence homophile pré-Stonewall s’étant déroulée en 1965 (Esterberg, 1990), puis l’a popularisé auprès de la communauté gaie par le biais de son ouvrage classique Society and the healthy homosexual publié en 1972.

Psychologue de formation, Weinberg décrit l’homophobie comme étant « la crainte d’être avec un homosexuel dans un espace fermé et, concernant les homosexuels eux-mêmes, la haine de soi » (cité dans Borrillo, 2000, p. 11-12). Il s’agit d’une définition sommaire, qui consiste davantage en une description de sentiments qu’en une exploration fouillée de leurs origines. La construction du terme « homo/phobie » annonce néanmoins les ancrages intuitionnés des attitudes négatives dans une émotion de peur vive. À tout le moins, Weinberg associe-t-il cette phobie à des préjugés nourris par des motivations que chercheurs, chercheuses, intervenantes et intervenants auraient la tâche d’identifier. Il y va au départ de ses propres hypothèses que sont la prohibition religieuse de l’homosexualité, la peur d’être soi-même homosexuel, le mécanisme de défense que serait la « formation réactionnelle », l’envie réprimée à l’endroit de « l’absence de responsabilité familiale pour les gais », la menace que représenterait l’homosexualité pour le système de valeurs sociales, la réactivation de la peur de la mort que susciteraient les personnes sans progéniture, puis les tabous reliés à l’inversion des rôles de genre (Weinberg, 1972).

Lancées pêle-mêle, ces « motivations » sont presque toutes approfondies subséquemment par d’autres auteurs dans une tentative de construire des savoirs scientifiques sur les attitudes négatives à l’endroit des gais et lesbiennes. Tout sommaire qu’il soit, le coup d’envoi de l’homophobie amorce un changement fondamental de paradigme : ce ne sont plus les personnes gaies et lesbiennes qui sont un problème, mais les attitudes négatives à leur endroit. Grâce à ce concept, une remise en cause de ces dernières est plus facilement envisageable.

Tel que rapporté par Hudson et Ricketts (1980), les années soixante-dix connaissent au sein du monde universitaire anglo-saxon l’éclosion d’études visant à circonscrire et à mesurer l’homophobie. Une bonne part d’entre elles émane de psychologues et s’oriente vers la construction d’échelles et d’indices d’homophobie, le tout s’inscrivant dans une démarche quantitative. Par la suite, plusieurs chercheurs s’appuient sur ces outils, mesurant les corrélations entre différentes variables et le degré d’homophobie ou d’attitudes négatives. L’âge, le sexe (Engstrom et Sedlacek, 1997; Marsiglio, 1993), la pratique religieuse (Fulton, 1997), la connaissance préalable de gais et de lesbiennes, le niveau d’éducation, la classe socio-économique, l’affiliation politique, l’appartenance culturelle, le lieu de résidence, l’estime de soi (Theodore et Basow, 2000), l’adhésion aux normes de genre (Parrott, Adams et Zeichner, 2002), les représentations quant à l’origine de l’homosexualité (Whitley, 1990), le confort à l’endroit de la sexualité en général (Ficarrotto, 1990), les dispositions autoritaristes (Wilkinson, 2004), le type de valeurs (Heaven et Oxman, 1999) et autres furent examinés — pour un recensement plus élaboré, consulter Bastien Charlebois (2007) et Schwanberg (1993). Des chercheurs tels que Adams, Wright et Lohr (1996) se sont aussi penchés sur l’hypothèse de l’homosexualité refoulée, populaire au sein de la communauté gaie (Janoff, 2007).

Certaines de ces études ne se concentrent que sur l’affect, d’autres lui associent des représentations cognitives ou des positions sociales. Toutefois, elles font toutes de l’expression de peur, de dégoût, d’inconfort ou d’aversion le point de départ de leur questionnement, qu’elles développent à coup de variables qu’elles soumettent à l’examen. Et comme ces études quantitatives ne peuvent explorer les contextes et comprendre les corrélations établies, un glissement s’opère alors facilement où des variables telles que l’âge avancé, le fait d’être homme, la pratique religieuse assidue, le faible niveau d’éducation, la pauvreté, la piètre estime de soi, la ruralité, le désir homosexuel — refoulé — ou autres deviennent en soi « responsables » des attitudes négatives envers les personnes gaies, lesbiennes et bisexuelles. Si certaines conclusions développées par ces études se rapprochent effectivement de la compréhension des attitudes négatives élaborée dans le cadre de recherches qualitatives, les risques de dérives déterministes demeurent nombreux et les pistes d’intervention que plusieurs d’entre elles sous-tendent sont floues ou fortement limitées. Ainsi faudrait-il par exemple se résigner devant les attitudes négatives d’hommes puis de personnes âgées sans même s’attacher à comprendre les raisons pour lesquelles certains d’entre eux et certaines d’entre elles demeurent très ouverts et très ouvertes aux minorités sexuelles. Nous nous trouverions alors, par exemple, à ajouter vainement des pierres à l’édicule de la scolarisation sans comprendre les raisons pour lesquelles certaines personnes utilisent les outils de l’intellectualisation pour affermir davantage leur infériorisation des personnes LGBTQ.

Des nuances sont certes apportées par certaines personnes. Herek (1984; 1986a; 1986b; 1986c; 1991; 1993; 1996; 2000), un auteur prolifique sur le sujet, propose une analyse psychologique plus fouillée où corrélations ne sont pas confondues avec explications. Par exemple, bien que lui et Capitanio (1996 ) dégagent une importante corrélation entre le fait de connaître une personne gaie ou lesbienne puis l’ouverture à leur endroit, ils affirment néanmoins qu’il est difficile de déterminer si ces personnes sont devenues plus ouvertes à la suite du dévoilement de l’homosexualité d’un ou d’une proche ou si c’est plutôt une attitude d’ouverture initiale qui a incité une personne gaie ou lesbienne à se confier à elles et à leur dévoiler son orientation sexuelle.

Herek met de l’avant une analyse néo-fonctionnaliste des attitudes négatives à l’endroit des gais et des lesbiennes, soulignant que celles-ci peuvent être profitables pour les personnes qui les arborent (Herek, 1984; 1986a; 1986b; 1986c; 1993)[5]. Toutefois, il prend graduellement ses distances par rapport au terme « homophobie », tant en raison de ses limites psychologisantes faisant l’impasse sur le contexte culturel (1984; 1986c) qu’en réponse aux critiques de certains voulant que les réserves manifestées à l’endroit de l’homosexualité n’émanent pas forcément d’une émotivité pure, mais également de réflexions posées et rationnelles (2000; 2004). Il estime que c’est le contexte social qui est responsable des avantages psychologiques que tirent certaines personnes de leurs attitudes négatives envers les personnes LGBTQ et non l’inverse. Aussi retient-il le concept d’hétérosexisme qu’il associe à deux autres de son cru, le « stigma sexuel » et le « préjugé sexuel » (Herek, 2004).

La variété des filons qu’explorent les études employant l’homophobie comme concept peut laisser entendre qu’elles sont généralement plus complexes qu’il n’en parait au premier abord. Seulement, plusieurs se rejoignent dans la présomption suivante : indépendamment du contexte sociohistorique propre aux individus, les attitudes négatives logent chez certains d’entre eux et sont contingentes à d’autres variables telles que l’âge, le sexe, l’éducation ou la pratique religieuse. Si parfois on évoque le contexte, le fait de l’effacer derrière des corrélations donne l’impression que ce sont celles-ci qui priment et qui sont les plus déterminantes. Bref, les attitudes négatives seraient surtout attribuables à un mécanisme psychologique ou à un manque d’information. Weinberg (1972), qui donne le coup d’envoi au concept d’homophobie, déclare sans ambages qu’il s’agit d’une « maladie » dont les gens devraient guérir. Sans être reprise mot pour mot par l’ensemble des auteurs qui s’approprient ensuite le concept, cette idée est répétée par quelques-uns d’entre eux et sous-entendue par l’allusion à la phobie, mal individuel qui minerait la santé mentale (Herek, 2004; Plummer, 1998).

Des gestes homophobes

Peu de chercheuses ou de chercheurs des milieux universitaire et communautaire entreprennent d’énumérer les gestes qualifiables d’homophobes. Le collectif responsable du Rapport sur l’homophobie 2007 produit en France fait exception avec la liste suivante :

Dans sa forme la plus violente, l’homophobie s’exprime par des violences physiques et peut dégénérer, de la bousculade, du passage au tabac, jusqu’au viol et même au meurtre. Dans une forme plus quotidienne, elle se traduit par des réactions, avouées ou non, de rejet, d’exclusion : injures verbales ou écrites, moqueries, humiliations, harcèlements, refus de service, dégradations de biens et discriminations. Elle se manifeste dans tous les domaines de la vie : famille, amis, entourage, voisinage, travail, collège, services, administrations, lieux publics.

p. 9

Sinon, les échelles d’homophobie utilisées par des psychologues offrent quelques points de repère intéressants, quoiqu’elles présentent des mises en situation générales et évaluent le niveau de confort et d’approbation des répondantes et répondants, tel que l’indiquent ces témoignages extraits de Hudson et Ricketts (1980) :

Je me sentirais confortable de travailler auprès d’un homme homosexuel.

Je me sentirais inconfortable si j’apprenais que mon voisin était homosexuel.

Si une personne du même sexe que moi me faisait des avances, je serais en colère.

Je serais inconfortable d’apprendre que le professeur de mon fils est homosexuel.

Critiques de chercheuses et chercheurs, de praticiennes et praticiens

Les critiques formulées à l’endroit du concept d’homophobie sont nombreuses. Adam (1998), Chambers (2007), Demczuk (1998), Kitzinger (1987; 1996), Neisen (1990) et Plummer (1998) s’entendent sur le fait que cibler une personne en raison de son « état mental » ou des représentations qu’elle entretient individualise le problème et le dépolitise. Ainsi, selon Kitzinger (1987, p. 154), l’homophobie deviendrait : « a personal pathology of specific individuals who deviate from the supposedly egalitarian norms of society, thus obscuring analysis of our oppression as a political problem rooted in social institutions and organisations ». De plus, situer le problème dans la peur nourrit l’idée déterministe selon laquelle des mécanismes psychiques homophobes sommeilleraient au coeur de toute personne avant même qu’elle ne soit socialisée (Neisen, 1990). Ainsi, souligne Adam (1998), c’est « l’acte thérapeutique de démystification des réalités gaies » qui viendrait à bout de cette peur ou des préjugés qui l’accompagnent, et non des transformations sociales s’appliquant au cadre institutionnel et aux gestes quotidiens signant l’infériorité des personnes LGBTQ. De telle sorte que cette thérapie serait à recommencer de génération en génération. Toujours selon Adam (1998), la faveur que remporte l’homophobie n’est pas étrangère à la popularité et à l’omniprésence des explications individualistes et psychologisantes des problèmes sociaux au sein de nos sociétés libérales. Cela s’inscrit dans la grille de lecture libérale selon laquelle la liberté garantit l’égalité, limitant la reconnaissance d’inégalités structurelles persistantes et faisant de l’initiative et de la persévérance personnelles l’unique clé de son « succès » social (Brickell, 2001; 2005; Edley et Wetherell, 2001; Kitzinger, 1996; Wetherell, Stiven et Potter, 1987)

Le recours conscient ou inconscient à des explications déterministes n’est pas sans effet. Outre qu’il fait en sorte qu’on laisse intactes les structures et les idéologies légitimant l’infériorisation des sexualités non hétérosexuelles, il donne prise à la légitimation des comportements d’agression et nourrit la complaisance à leur endroit, laissant entendre que ces personnes n’agissent qu’en fonction de ressorts internes sur lesquels elles n’auraient que peu d’emprise. Un exemple probant de cette dérive est l’utilisation en cour de l’argument de la panique gaie (gay panic defense) pour défendre des jeunes hommes accusés de crimes haineux envers des hommes homosexuels (Janoff, 2007; Sedgwick, 1990). On prétend qu’ils commettent ces actes pour se défendre de la menace qu’auraient représentée les hommes gais sur leur psyché masculine, renversant l’odieux de la responsabilité de l’acte d’agression sur ces derniers. Cela participe d’ailleurs d’une tendance plus générale à naturaliser les attitudes négatives des jeunes hommes à l’endroit des hommes homosexuels (Bastien Charlebois, 2010).

Une critique moins fréquente, mais très pertinente, du concept d’homophobie est son androcentrisme. Plummer (1998) souligne que dans un contexte social où « homosexuel » est souvent entendu comme « homme gai », parler d’« homo/phobie » reproduit ce lien. Loin de n’être réservé qu’aux perceptions populaires, ce biais est très présent chez les chercheurs eux-mêmes. Les échelles de mesure de l’homophobie qu’ils s’appliquent à construire emploient des mises en situation qui impliquent des hommes gais ou des personnes homosexuelles tout court, mais pas des lesbiennes prises distinctement. Ainsi les analyses qui s’ensuivent concernent davantage les hommes ou mettent dans un même panier hommes gais et femmes lesbiennes, invisibilisant les expériences spécifiques de ces dernières (Herek, 2004; Plummer, 1998).

Ironiquement, même l’appui du concept d’homophobie sur celui de la phobie clinique est erroné, particulièrement de la part de chercheuses ou de chercheurs s’inscrivant dans la discipline de la psychologie (Bohan, 1996; Haaga, 1991; Herek, 1986c). Haaga (1991) relève cinq inadéquations entre le concept traditionnel de phobie et celui qui sert de racine à l’homophobie :

La phobie est caractérisée par la peur, alors que l’homophobie est caractérisée par la haine;

Les phobies sont reconnues par leurs possesseurs comme excessives et irrationnelles, alors que l’homophobie peut être considérée comme raisonnable et justifiée;

Les phobies incitent à l’évitement, alors que l’homophobie incite au châtiment;

La phobie n’a pas d’extension politique, alors que l’homophobie en présente une;

Les gens qui possèdent une phobie reconnaissent qu’elle leur est une source de tort et se montrent plus motivés au changement que les personnes qui se révèlent homophobes.

S’il est vrai que certaines personnes ayant des attitudes négatives à l’endroit des gais et des lesbiennes s’appliquent à les éviter, la concordance avec la phobie est faible. Ce sont davantage les émotions de colère et de dégoût qui sont manifestées par les personnes ayant des attitudes négatives envers les personnes homosexuelles (Herek, 2004). En outre, l’émotivité négative manifestée devant les personnes lesbiennes et gaies peut varier largement, allant de la violence physique à l’inconfort diffus.

Il y a certes quelques tentatives de répondre à ces critiques en ajoutant des qualificatifs à l’homophobie. Ainsi, Borillo (2000) propose-t-il de subdiviser l’homophobie en « irrationnelle » et « cognitive » afin de rendre compte de l’infériorisation affirmée de façon calme et posée : « Dans ce dernier registre [cognitif], nul ne rejette les homosexuels, mais personne ne trouve choquant qu’ils ne jouissent pas des mêmes droits que les hétérosexuels » (p. 15). Toutefois, bien que la prise en compte d’une gamme élargie d’attitudes concourant à l’infériorisation des personnes LGBT soit importante, prioriser le chapeau de l’homophobie ne peut que coiffer la tête de la psychologisation, et ce, par effet de mise en évidence et de répétition.

L’hétérosexisme

Définitions et analyses

Contrairement à une croyance longtemps entretenue dans le domaine des études gaies, lesbiennes ou queer le concept d’hétérosexisme ne fut pas publicisé après celui de l’homophobie, mais bien en même temps. Herek (2004) rapporte que ses premières utilisations ont eu lieu en 1972 dans deux lettres de lectrices publiées dans une revue militante d’Atlanta, The Speckled Bird. Ce sont des féministes lesbiennes qui en sont les auteures et d’autres en font par la suite un emploi récurrent au cours des années soixante-dix et quatre-vingt, développant et approfondissant progressivement sa portée analytique. Toutefois, il faut attendre les années quatre-vingt avant qu’il ne soit utilisé au sein de revues savantes.

Dans les deux lettres envoyées au Speckled Bird, les auteures tissent un lien entre les systèmes de croyances qui dénigrent les personnes en fonction de leur orientation sexuelle ainsi que ceux qui infériorisent les personnes sur la base de leur race ou de leur genre, soit le racisme et le sexisme. La dimension idéologique est nécessaire à l’ancrage d’affects positifs et négatifs envers les unes et les autres, à la commission d’actes violents et à l’expression de formes subtiles de rejet. C’est dans cet esprit qu’en 1984, Lorde (2003, p. 45) soumet la définition suivante de l’hétérosexisme : « Croyance en la supériorité intrinsèque d’une forme d’amour et ainsi en son droit à dominer ». Nous en sommes ici non pas à l’émotivité et à la réaction épidermique à l’endroit de personnes, mais à une hiérarchisation des formes d’amour. La peur ne peut expliquer la haine et l’intolérance, et ce, particulièrement dans ses formes posées et calmes. Herek (1986c) est un des premiers à illustrer le lien entre les attitudes et comportements négatifs puis l’idéologie, soulignant par le fait même la rationalité et la cohérence de ceux-ci :

For similar reasons, we should not be so quick to label as irrational the hostility toward gay people that permeates contemporary American culture. [If] people are taught all of their lives not to like spiders, it is not irrational for them to dislike spiders as adults. Similarly, if people are taught all of their lives that: 1) for every boy there’s a girl and for every girl there’s a boy; 2) when you meet the right boy or girl, you’ll get married and have babies; and 3) all of this is natural, taken-for-granted, and part of God’s plan, then it is not surprising that they dislike homosexuals. Homosexual persons represent a challenge to these beliefs; therefore, there must be something wrong with them. They must be unnatural and maybe even anti-God.

p. 925

Se concentrer sur les gestes négatifs est donc faire abstraction de ce qui les nourrit. Selon Plummer (1998), les expériences affectives et sexuelles de même sexe sont la cible d’attaques, car elles représentent une menace pour la gamme dominante de symboles que se sont donnés les personnes hétérosexuelles et qu’elles ont organisés sous le principe directeur d’« ordre naturel » afin de donner un sens à leur existence. Si certaines d’entre elles ont pris leur distance par rapport à cette construction, d’autres sont dérangées par la remise en question de cet ordre que constitue la simple présence des personnes homosexuelles et tentent de les reléguer à un espace d’exception (explain away) ou de les effacer (expel) de l’espace public. C’est d’ailleurs la condamnation sociale de l’homosexualité qui donne aux agresseurs le sentiment que la violence antigaie qu’ils commettent est légitime (Franklin, 2000).

Les formes que prend l’idéologie infériorisant les personnes homosexuelles sont nombreuses. Fish (2006) répertorie les théories d’infériorité biologique, de débalancement hormonal, d’infériorité génétique, d’infériorité psychologique, d’infériorité morale, d’infériorité émotionnelle, d’éducation défaillante et d’infériorité sexuelle, toutes produites par des disciplines des sciences sociales et de la santé, et ce, de la seconde moitié du XIXe siècle à aujourd’hui. Bien que ces théories aient moins d’ascendance que par le passé, il faut néanmoins garder à l’esprit que l’infériorité peut être signalée avec finesse et subtilité (Brickell, 2005), sous la gamme des formules pudiques qui appartiennent à la famille des « pas aussi idéal que… ».

Selon Neisen (1990), nous ne sommes toutefois pas devant une collection de préjugés à portée équivalente émis de part et d’autre par des personnes hétérosexuelles et homosexuelles. S’inspirant d’une définition structurelle du racisme, il construit ainsi celle de l’hétérosexisme : « Hétérosexisme = préjugé + pouvoir » (p. 25). Ce pouvoir peut s’exercer à travers les appareils législatif, exécutif et juridique de l’État, et ce, par le biais de la criminalisation des relations sexuelles consensuelles entre personnes de même sexe ou du refus de reconnaissance de certains droits, par la répression policière, par la différence dans les âges de consentement entre jeunes hétérosexuels et homosexuels, par l’absence de protection contre la discrimination dans le logement et l’emploi, puis par la non-reconnaissance des partenaires et du statut de parent. Il s’exprime également dans les sphères de la science, de l’éducation et de la culture, par le biais de la production théorique de discours infériorisants et par l’internement et le contrôle des corps des personnes homosexuelles — lobotomies et clitoridectomies exercées autrefois sur les lesbiennes (O’Connor et Ryan , 1993 —, puis par l’invisibilité, la sous-valorisation ou les représentations stéréotypées. Ces inégalités structurelles ont toutefois été renégociées dans plusieurs pays grâce aux mobilisations politiques des mouvements sociaux LGBTQ.

Des auteures lesbiennes féministes poussent plus loin l’analyse et relient l’hétérosexisme au sexisme ou au patriarcat. Le mythe de l’ordre naturel, lorsqu’on l’examine de près, prend le visage de celui de la destinée hétérosexuelle selon lequel chaque homme et chaque femme sont fondamentalement faits l’un pour l’autre, ce qui du coup sous-tend l’idée de différence des sexes, de division sexuelle des tâches et d’infériorisation des femmes (Rubin, 1998). Aussi, plusieurs auteures et auteurs, tels que Borillo (2000), Chamberland et Paquin (2005) et Pharr (1997), soulignent comment l’hétérosexisme mène à la contrainte à l’hétérosexualité (Rich, 1993), à l’hétérosexualité obligatoire (Rubin, 1998) ou à la pensée straight (Wittig, 2007). Quand on privilégie le concept d’hétérosexisme sur celui d’homophobie, on met l’accent sur l’idée que ce sont « les rapports sociaux et les structures qui génèrent et supportent les croyances et les attitudes méprisantes, sinon haineuses, à l’endroit des personnes homosexuelles » (Demczuk, 1998, p.10).

Des processus et des gestes hétérosexistes

Constatant toutefois que peu d’auteurs s’attachent à préciser les processus et les gestes par lesquels opère l’hétérosexisme, Fish (2006) en propose quelques-uns et en recense d’autres. Ils sont au nombre de huit et nous les résumons ici en leur adjoignant les noms de quelques auteurs qui les identifient également :

Le privilège hétérosexuel, en vertu duquel les avantages dont disposent les personnes hétérosexuelles leur sont pour la plupart invisibles, ce qui rend difficile la remise en question des inégalités (Bohan, 1996);

La présomption d’hétérosexualité, qui repose sur l’idée inconsciente que l’expérience hétérosexuelle est universelle. Sans qu’on ait à nommer l’hétérosexualité, on la sous-tend néanmoins lorsqu’on s’enquiert des partenaires d’interlocutrices ou d’interlocuteurs en présupposant qu’ils sont du sexe opposé. L’effet est de nourrir l’invisibilité des personnes LGB ainsi que les critiques à l’endroit de toute forme de sortie du placard. Ainsi des personnes hétérosexuelles vont-elles qualifier l’exercice de futile, sous le prétexte qu’elles ne parlent pas, elles, de leur propre orientation sexuelle (Peel, 2001);

La division entre le public et le privé, dont les frontières ne sont pas les mêmes selon qu’il soit question d’hétérosexualité ou d’homosexualité. Dans la mesure où l’on réduit souvent — consciemment ou inconsciemment — cette dernière à la sphère sexuelle, il est facile de réprouver la visibilité publique des couples de même sexe et de ne pas prendre en considération leurs revendications politiques (Fish, 2006). Sous un mode plus subtil, on considérera que les gestes d’affection entre personnes de même sexe sont d’emblée superflus et exagérés, du ressort de l’affichage ou performés dans le seul but de déranger (Bastien Charlebois, 2007);

L’injonction au silence opère par la réprobation de la divulgation d’une orientation homosexuelle ou bisexuelle ou de la mention d’un partenaire de même sexe. En accusant la personne d’imposer son orientation sexuelle ou d’insister sur elle, ou en accueillant toute référence à sa vie de couple par un silence qui contraste avec l’intérêt vif qu’on porte à celle des personnes hétérosexuelles, on envoie le message qu’elle devrait mieux se taire et que sa vie affective n’a pas de valeur;

L’appel à l’assimilation [Why can’t homosexuals be just like heterosexuals?] s’appuie sur l’idée que l’homosexualité est un déficit et que son acceptation est conditionnelle à l’émulation du groupe dominant et à son effacement au sein de celui-ci;

La prétention à la discrimination inverse est une réponse parfois offerte aux revendications des minorités sexuelles. On affirme que ce sont les personnes hétérosexuelles qui sont opprimées, car elles seraient sujettes à une dévalorisation de leurs institutions — notamment en raison de l’accès au mariage des couples de même sexe — et se verraient interdire la possibilité de condamner librement l’homosexualité (Brickell, 2001; 2005);

Le langage infériorisant, employé souvent de façon subtile afin de se présenter comme personne égalitariste et raisonnable. On évoque plus qu’on nomme l’infériorité en faisant usage, par exemple, du mot chargé « normalité » — par opposition à « anormalité » homosexuelle et bisexuelle — ou en qualifiant les partenaires de même sexe d’« amis »;

Le backlash moral, facilité par le fait que l’homosexualité est davantage associée aux enjeux de moralité, consiste en l’utilisation des minorités sexuelles comme boucs-émissaires politiques afin de distraire l’électorat d’enjeux compromettants pour le gouvernement tels que l’état de l’économie nationale, l’enlisement au sein de conflits armés et la corruption interne.

Ce que l’hétérosexisme relève, c’est que les injustices commises à l’endroit de personnes LGBT ne se résument pas à quelques rares débordements émotifs et gestes d’agression. Elles s’étendent à tous les petits gestes et allusions du quotidien qui dévalorisent leur vie amoureuse et sexuelle, composante pourtant essentielle dans le développement et l’épanouissement de soi d’une grande majorité de personnes toutes orientations sexuelles confondues. L’hétérosexisme dépasse les gestes commis par d’autres personnes et exerce une contrainte sur les actions mêmes des personnes lesbiennes, gaies et bisexuelles. Si la gravité de l’exemple correspond un peu moins aux réalités dans lesquelles évoluent aujourd’hui bon nombre de personnes LGB blanches vivant dans les grands centres urbains canadiens, Kitzinger (1996) illustre très bien comment cette oppression peut se manifester :

[…] when there is no anti-lesbian explosion from your parents because you have de-dyked your house before their visit; when there is no queer-bashing after an evening’s clubbing, because you anticipated trouble and booked a taxi home; when you are not dismissed from work, because you stayed in the closet; when you are not subjected to prurient questions because you have talked about your partner euphemistically as a friend — when these non-events slip by as part of many gay men and lesbians’ daily routine, has nothing really happened? Rather, heterosexism has been functioning in its most effective and most deadly way. In an oppressive society, it is not necessary, most of the time, to beat us up, to murder or torture us to ensure our silence and invisibility.

p.11

En somme, même si les définitions de l’hétérosexisme varient légèrement d’un auteur à l’autre, elles partagent la mise en lumière des dimensions idéologique, institutionnelle, politique et structurelle soutenant la hiérarchie des orientations sexuelles. Ainsi dépasse-t-on le seul problème des débordements émotifs et inclut-on les processus d’infériorisation parfois calmes et subtils des sexualités non hétérosexuelles.

L’hétéronormativité

Définitions et analyses

L’introduction du concept d’hétéronormativité résulte de l’essor des perspectives poststructuralistes au sein des études féministes, puis de l’apparition de la théorie et des études queer au tournant des années quatre-vingt-dix (Adam, 1998). Il correspond également à une volonté d’examiner l’infériorisation des sexualités non hétérosexuelles et des genres non conventionnels à travers les gestes et les discours du quotidien, qu’ils soient négatifs ou positifs. L’auteur du terme « hétéronormativité » est Michael Warner qui l’introduit dans son essai Fear of a queer planet (1991). Il ne le définit toutefois pas, laissant au lectorat le soin de déduire ce à quoi il réfère. Or, il est possible de comprendre que son étymologie est en concordance avec la grille de lecture foucaldienne dont il s’inspire et qui fait des normes ainsi que de leur régulation le moteur des rapports sociaux — à ceci près que Warner (1991) n’érige pas le corps en seul objet de ces normes.

Constatant l’absence de définition systématique de l’hétéronormativité, Chambers (2007) s’acquitte de la tâche en proposant la suivante : « Heteronormativity is a regulatory practice of sex/gender/desire that thereby alters or sometimes sets the conditions of possibility and impossibility for gender » (p. 663). Il s’inspire de la matrice sexe/genre/désir de Butler (2006) selon laquelle il doit y avoir cohérence entre le sexe qui est conçu comme « mâle » ou « femelle », le genre qui est conçu comme « masculin » ou « féminin » et le désir qui est conçu comme complémentaire — hétérosexuel. Ainsi, c’est cet idéal de cohérence dans son ensemble qui pose problème et disqualifie les personnes au sexe « ambigu » — intersexe, transsexuel en transition, transgenre —, au genre trouble — efféminés et tomboys, transgenres —, puis à l’orientation non hétérosexuelle — homosexuel, gai et lesbienne, bisexuel, queer. En somme, certaines combinaisons sont considérées comme idéales, sont rendues possibles et sont érigées en modèles, tandis que les autres sont infériorisées, déconsidérées, punies, invisibilisées ou considérées comme abjectes ou inintelligibles. Par exemple, on a longtemps — et on le fait toujours dans certains milieux — voulu freiner la possibilité que des jeunes filles et garçons « deviennent lesbiennes ou gais » en les présumant hétérosexuels (Herdt et Koff, 2000), en leur taisant les réalités gaies et lesbiennes ou en les condamnant. De même que le corps médical rend difficilement possible l’existence de corps intersexes, procédant encore — quoique moins souvent — à des chirurgies forcées sur les enfants (Fausto-Sterling, 2000).

Suivant la lecture poststructuraliste, l’hétéronormativité peut se comprendre comme une pratique de pouvoirs discursifs à l’échelle des interactions plus que sur le plan structurel, comme celui opéré par les appareils d’État. Les auteurs qui considèrent que le seul vecteur du pouvoir est la norme privilégient le concept d’hétéronormativité et délaissent à la fois l’homophobie et l’hétérosexisme — ce dernier parce qu’il leur rappelle trop le concept de structure sociale qu’ils désavouent. Ils considèrent alors que c’est à travers le discours que les normes se déploient, tout particulièrement dans la construction des catégories binaires qui composent la matrice de l’hétérosexualité, homme-femme/masculin-féminin/hétérosexuel-homosexuel. Par contre, les auteurs qui à l’instar de Jackson (2006) sont d’avis qu’il existe différents niveaux de pouvoir vont utiliser conjointement les concepts d’hétérosexisme et d’hétéronormativité.

Tableau 2

Les portées de l’homophobie, de l’hétérosexisme et de l’hétéronormativité

Endiguer les débordements de la peur ou tarir la source de l’infériorisation?

En examinant tour à tour les concepts d’homophobie, d’hétérosexisme et de d’hétéronormativité, on relève des contrastes de taille entre le premier et les autres, et ce, sur trois plans :

celui des gestes, des discours, des idéologies et des institutions qu’ils identifient comme problématiques ou non;

celui des origines qu’ils leur attribuent;

celui du potentiel de transformation qu’ils leur entrevoient ou qu’ils sous-tendent.

L’homophobie apparaît comme moins « critique » que les deux autres, puisqu’elle ne remet pas en cause les idéologies de l’ordre naturel et de la destinée complémentaire des sexes qui présentent l’hétérosexualité comme sexualité universelle et idéale. Elle scrute les débordements émotifs et les manifestations de rejet de quelques individus alors que le mythe de la destinée hétérosexuelle qui les nourrit est largement répandu au sein de nos sociétés. Une personne qui n’a été en contact qu’avec le concept d’homophobie est susceptible de se défendre d’avoir des préjugés à l’endroit des personnes LGBTQ si elles les infériorisent posément (Brickell, 2001; 2005; Burridge, 2004; Smith, 1995). Cependant, quelle en est la portée dans le cadre d’interventions?

Comprendre les aspirations qui animent les personnes LGBTQ

Il importe d’abord de situer les aspirations des personnes LGBTQ. Bien que beaucoup d’entre elles aient intériorisé des jugements négatifs (Bohan, 1996; Fish, 2006; Ryan, 2003) et aient pu restreindre ainsi leurs désirs et leurs attentes, les revendications portées par une portion croissante de la communauté LGBTQ et soutenues par un nombre grandissant de personnes hétérosexuelles indiquent que c’est vers l’égalité complète que leurs regards se portent. Quant aux attentes à l’endroit des professionnels de la santé et des services sociaux, elles peuvent s’avérer plus élevées. En plus d’aspirer à ce que leur personne, leur sexualité ainsi que leurs relations amoureuses soient pleinement reconnues par l’intervenante ou l’intervenant et ne soient pas considérées comme déficitaires devant l’hétérosexualité (Bohan, 1996; Peers et Demczuk, 1998), elles souhaitent également qu’elle ou qu’il soit sensible à l’impact qu’exerce l’hétérosexisme sur leur vie (Fish, 2006).

Les écueils de l’hétérosexisme libéral chez les intervenantes et intervenants

Cependant, si la répression du passé n’a plus cours, certaines attitudes problématiques persistent chez des intervenantes et intervenants. Un noeud central de ces attitudes, selon Brown (1996), est la position d’« hétérosexisme libéral » ou d’hétérosexisme bien intentionné selon lequel l’absence de préjugé hostile et ouvert correspond à une absence de biais :

Many mental health graduate students are willing to endorse positive or at least neutral attitudes toward sexual minority persons. But [...] they may have large gaps in their knowledge or may lack awareness about the manner in which they take for granted the privilege ascribed to heterosexual status. [...] Such persons may see themselves as tolerant or accepting, ignoring the subtexts of either stance, both of which imply a power differential in which the heterosexual person maintains the right to socially construct the sexual minority individual as acceptable or tolerable, or not, should certain unspoken rules be violated.

p. 44

Dans cette optique, plusieurs intervenantes et intervenants n’envisageraient comme répréhensibles que les gestes flagrants et haineux, s’estimant ainsi libérés de tout travail réflexif à partir du moment où ils n’en manifesteraient pas ou seraient animés de bonnes intentions. Or, ce travail ne trouverait son aboutissement qu’au moment où intervenantes et intervenants se questionneraient sur la prérogative que s’accordent consciemment ou non les personnes hétérosexuelles de déterminer le sens et la valeur des minorités sexuelles, de trancher entre ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas.

Les effets de l’absence de sensibilité à l’hétérosexisme sur la formation

C’est en vertu de la croyance selon laquelle seules les attitudes hostiles sont problématiques qu’on peut considérer comme neutre le silence qui a longtemps régné sur la diversité sexuelle dans la formation en travail social — à propos du silence dans la formation, voir Mulé (2006) et Peers et Demczuk (1998). Pourtant, le silence envoie le message puissant qu’une réalité n’est pas digne d’être nommée. Qui plus est, il se traduit par une passivité devant les théories problématisant l’homosexualité, faisant perdurer leur influence négative sur les interactions entre personnes LGBTQ et hétérosexuelles, ainsi que sur le questionnement qui habite certaines personnes à propos de leur orientation sexuelle. L’absence de sensibilité à l’hétérosexisme se manifeste par ailleurs dans le fait que de futurs intervenants estiment à tort qu’ils n’ont pas besoin de formation, ne se destinant pas à l’intervention auprès de personnes homosexuelles et bisexuelles (Brown, 1996). Se profile ici la présomption d’hétérosexualité, qu’une stricte sensibilité à l’homophobie ne permettrait pas d’identifier.

Les effets de l’absence d’une sensibilité à l’hétérosexisme sur l’intervention individuelle

En ce qui concerne la sphère de l’intervention même, Fish (2006) identifie trois barrières à l’accès égal des personnes LGBTQ aux soins de santé et aux services sociaux : la présomption d’hétérosexualité, la présomption que leurs besoins sont exactement les mêmes que ceux des hétéros et la présomption d’infériorité. Brown (1996) y ajoute les effets de l’hétérosexisme libéral, soit la position humaniste du refus de l’étiquetage, les inconforts persistants avec les témoignages d’affection entre personnes de même sexe, puis la minimisation de l’ampleur de l’hétérosexisme et de ses effets sur les personnes LGBTQ.

En ne considérant comme problématiques que les cas moins fréquents de débordement ou d’homophobie, l’absence d’une sensibilité à l’hétérosexisme ne mesure pas l’oppression vécue dans le quotidien à travers le cumul de gestes d’infériorisation subtils et par l’énergie que les personnes LGBTQ dépensent pour s’en protéger. Ainsi, se traduit-elle par la psychologisation des problèmes que vivent des personnes LGBTQ, c’est-à-dire à leur renvoi à la seule sphère de leur individu, laissant entendre qu’ils détiennent l’entière responsabilité de leur situation.

Lorsqu’elles viennent chercher de l’aide, il n’est pas rare de voir des lesbiennes exprimer des sentiments douloureux où s’entremêlent honte et culpabilité, colère et impuissance, peur et tristesse. Ces émotions sont souvent liées à des réactions d’opprobre ou de rejet de la part de leur entourage. En interprétant cette expérience comme une simple question « d’acceptation de son lesbianisme », on passe sous silence la violence hétérosexiste et, involontairement, on en rend responsable la victime qui n’a pas su s’adapter.

Peers et Demczuk, 1998, p.121

Jouent aussi l’hétérosexisme intériorisé de plusieurs personnes LGBTQ, la crainte de préjugés chez l’intervenante ou l’intervenant ainsi que la conscience que le partage d’informations sur leur vie amoureuse et sexuelle attire souvent la désapprobation sous prétexte qu’il serait superflu. À ce dernier titre, les personnes LGBTQ consacrent beaucoup d’énergie à évaluer et à anticiper la pertinence de ces informations aux yeux de l’autre, et ce, y compris devant la personne intervenante, préoccupation qu’une personne hétérosexuelle n’a pas besoin d’entretenir (Fish, 2006).

Les erreurs auxquelles mènent les trois barrières et les positions hétérosexistes de plusieurs intervenantes ou intervenants ne peuvent toutes être répertoriées ici. Mais il suffit d’en examiner quelques-unes pour en comprendre la portée. Nous nous concentrerons ici sur l’intervention auprès de jeunes.

La présomption d’hétérosexualité ou « As-tu un chum? »

Plusieurs intervenantes et intervenants s’enquièrent des conjointes ou conjoints des personnes en les présumant de sexe opposé. Or, la simple sensibilité à l’homophobie ne permettra pas de voir en quoi cette pratique souvent bien intentionnée et candide blesse, car aucun geste malicieux ou aucune crainte n’est ainsi manifesté. Elle rappelle pourtant l’hégémonie ou la surreprésentation des réalités hétérosexuelles et contribue à l’idée, par effet de cumul, que seules ces dernières sont dignes d’être concrètes et visibles. Par ailleurs, si certaines personnes LGBTQ adultes sont plus outillées pour faire face à cette invisibilisation, les jeunes se trouvent dans une situation vulnérable (Bastien Charlebois et Émond, 2007; Demczuk et collab., 2001; Demczuk et collab.,1998; Dorais et Lajeunesse, 2000; Grenier, 2005; Groupe de travail mixte contre l’homophobie, 2007; Kosciw et Diaz, 2006; Ryan, 2003). Une intervenante qui demande à une adolescente « As-tu un chum? », plutôt que « As-tu quelqu’un dans ta vie? » ou « As-tu un chum ou une blonde? » lui réitère l’idée que chaque personne se devrait d’être hétérosexuelle et lui envoie le message qu’elle ne peut la concevoir comme lesbienne ou bisexuelle ou qu’elle pourrait ne pas être disposée à accueillir ses questionnements ou ses confidences. Du moins le risque de désapprobation demeure-t-il présent. Sachant que beaucoup de jeunes LGBQ ne peuvent tenir pour acquis le soutien ou la pleine acceptation de leurs parents et qu’ils sont cibles de discrimination à l’école, ce simple choix de vocabulaire fait la différence entre l’isolement et l’appui. Seule une sensibilité à l’hétérosexisme permet de voir comment le silence blesse et contribue à la vulnérabilité, puis comment une formulation inclusive — « As-tu un chum ou une blonde »? — envoie le message que nous sommes des alliés potentiels.

La présomption d’hétérosexualité et les séances d’information sur l’(hétéro)sexualité

Ne parler uniquement que d’hétérosexualité dans les cours de sexualité ou s’engager dans des mythes de destinée hétérosexuelle en général laisse entendre qu’il s’agit de la seule forme valable de sexualité qui existe pour vrai, qui a un sens et qui remplit une fonction quasi sacrée dans le grand ordre des choses (Herdt et Koff, 2000; Lancaster, 2003). L’absence de la diversité sexuelle de ces cours et de ce grand récit n’est pas neutre et sans conséquence, et ce, même si les adultes qui les présentent ne désirent pas activement inférioriser les personnes LGBTQ. Les jeunes en questionnement ou ceux et celles qui se savent lesbiennes, gais, bisexuelles ou bisexuels voient que « la » sexualité et ce grand récit n’offrent pas de place à leurs propres sentiments amoureux et sexuels. Ils devront apprendre à donner un sens à leur « étrangeté » (Bohan, 1996).

La présomption d’infériorité et l’euphémisme de l’« amitié particulière »

En employant l’euphémisme « ami » ou « amie » pour désigner le partenaire de même sexe d’un jeune, là où on le nommerait simplement « chum » ou « blonde » s’il était de l’autre sexe, on ne reconnait pas pleinement la valeur et l’intensité des relations amoureuses qu’il établit. Cette sous-reconnaissance s’exprime aussi par des affirmations et des questions qui traduisent l’idée que la relation ne revêt pas de grande importance dans la vie de la personne lesbienne, gaie ou bisexuelle (Peers et Demczuk, 1998).

La présomption d’infériorité et le doute à l’endroit de l’orientation homosexuelle et bisexuelle de jeunes

L’infériorisation se manifeste également par l’expression de doutes quant à l’authenticité de l’homosexualité, la bisexualité ou l’identité queer de la personne, sous prétexte qu’un traumatisme pourrait en avoir été la cause (Peers et Demczuk, 1998), que la personne se fait des idées ou qu’« elle est trop jeune pour savoir », là où de tels doutes n’auraient jamais été exprimés si elle avait plutôt mentionné son amour pour une personne de l’autre sexe. C’est ignorer que ces jeunes ont navigué à travers la présomption si ce n’est la contrainte à l’hétérosexualité, ne serait-ce que par la projection constante d’un avenir hétérosexuel que nombre de parents, de membres de la famille et d’adultes qu’ils côtoient effectuent sur eux. (Herdt et Koff, 2000). Dans un tel contexte, se donner pour tâche de vérifier l’authenticité de l’orientation homosexuelle ou bisexuelle qu’un jeune a eu le courage de confier, même pour son propre bien, ne fait qu’ajouter à l’insulte. Qui plus est, cela peut amener une jeune personne vulnérable au jugement d’un professionnel à douter d’elle-même et à se contraindre à vivre des relations affectives et sexuelles non désirées. Il n’appartient qu’à elle de trouver les réponses à ses questionnements.

Cette volonté de vérifier cumule plusieurs travers hétérosexistes qu’une sensibilité à l’homophobie ne décèlerait pas : la croyance en une plus grande désirabilité de l’hétérosexualité, la conviction qu’il appartient aux personnes hétérosexuelles de définir ce en quoi consiste l’orientation sexuelle et la minimisation de l’ampleur de l’hétérosexisme.

La minimisation de l’hétérosexisme et l’encouragement prononcé à la sortie du placard

S’il y a une erreur hétérosexiste qui est commise avec la meilleure des intentions et avec au coeur une grande sensibilité à l’homophobie, il s’agit bien de l’encouragement prononcé à la sortie du placard (Fish, 2006). Il s’agit ici non pas d’une situation où le professionnel encourage et accompagne la volonté d’un jeune de sortir à son rythme du placard, mais où il insiste sur l’importance de le faire malgré ses réserves et ses craintes. En n’ayant à l’oeil que les gestes vifs de condamnation de l’homosexualité, il est facile de conclure que notre société est très ouverte à l’homosexualité et que le jeune ne devrait pas rencontrer d’embûches s’il dévoile son orientation sexuelle à ses parents. Le forcer à le faire peut le placer dans une situation de grande vulnérabilité, surtout s’il sent qu’il ne possède pas les outils pour se protéger et pour affronter le choc, les malaises et les tensions que pourrait occasionner sa sortie du placard.

Les effets de l’absence de la sensibilisation à l’hétérosexisme sur l’intervention auprès du milieu

Une pratique de travail social vraiment soucieuse du bien-être des populations a comme horizon l’amélioration optimale de ses conditions de vie et de son autonomie. C’est ici que la lecture des rapports de pouvoir, de leurs mécanismes et de ce qui comporte un potentiel de transformation est cruciale.

Adopter le cadre conceptuel de l’homophobie signifie qu’on mettra l’accent sur l’individu. Sur l’individu homophobe, plus que sur les idéologies et les institutions qui rendent son geste possible ou sur l’individu gai, lesbienne ou bisexuel, à qui l’on fera porter une grande part de responsabilité des sentiments négatifs qu’il a intériorisés en raison du mythe de la destinée hétérosexuelle et des comportements hétérosexistes qui parsèment le quotidien.

Certes, il serait erroné de dire que les personnes qui n’ont été en contact qu’avec le concept d’homophobie ne peuvent désirer travailler sur leur milieu et ne s’y engageront pas avec coeur. Par contre, elles ne se concentreront que sur les comportements de violence physique et verbale et sur les manifestations de rupture de liens, par exemple, le rejet par des amis. Elles le feront en énonçant des directives claires qu’elles appliqueront activement ou en procédant à des séances de démystification si elles estiment que cette peur est le fruit de l’ignorance. Cependant, dans la mesure où l’on retrace l’origine du problème dans un mécanisme psychologique — phobie/peur — et non dans un parcours sociohistorique ayant conduit à l’infériorisation des personnes non hétérosexuelles et desquels les desdits mécanismes sont contingents, on en fait une fatalité devant laquelle l’intervention ne peut-être qu’un éternel recommencement. En témoigne la croyance selon laquelle l’homophobie des garçons adolescents découle de leur processus de développement identitaire ou de mécanismes psychiques propres à leur sexe (Bastien Charlebois, 2010; Nayak et Kehily, 1996).

Finalement, le concept d’homophobie ne relève pas les liens entre la réprobation des personnes gaies, lesbiennes ou bisexuelles et le sexisme qui organise la société selon des rôles sexuels distincts (Pharr, 1997; Rubin, 1998). En n’intervenant pas sur les croyances à l’effet qu’il existe une « nature » d’homme ou de femme et en ne se mobilisant pas contre les inégalités structurelles que vivent encore les femmes, on rend par exemple possible la réprobation qu’exercent beaucoup de garçons à l’endroit d’autres qui arboreraient des comportements associés aux femmes, lesquels comportements sont qualifiés de faibles. L’usage courant des épithètes « fif », « tapette » ou « gai » entre jeunes garçons a à la fois pour cible les hommes gais et les femmes, bien qu’ils s’en défendent (Bastien Charlebois, 2009).

Du mécanisme psychologique au mécanisme politique

Une multiplicité de petits gestes du quotidien implique les personnes gaies et lesbiennes et mine leur valeur sans même que de la malice soit manifestée à leur endroit. Bien que pris isolément, ces gestes paraissent inoffensifs et passent inaperçus sous le radar du concept d’homophobie, mais leur répétition trace le sillon de l’infériorité et rend possible la perpétration de gestes plus visibles de violence, de discrimination et de rejet. En ne s’en tenant qu’au registre de la phobie et des problèmes psychologiques individuels, on occulte cette dimension profonde et on reporte sur quelques mascottes débridées les travers de gestes grossiers qui, à eux seuls et par eux seuls, doivent être corrigés. On se dispense ainsi d’examiner comment on peut, collectivement, contribuer malgré soi à l’infériorisation de sexualités non hétérosexuelles. De la même manière qu’on évite d’investir le politique avec ces questions.

Ce que nous signale le registre de l’euphémisme, de la présomption à l’hétérosexualité et du silence, c’est que des formes d’infériorisation peuvent non seulement déroger de l’effusion émotive, mais également être déployées sans même avoir pour objet direct des personnes gaies, lesbiennes ou bisexuelles ou même l’homosexualité ou la bisexualité. Ces manifestations non couvertes par l’homophobie le sont seulement par l’hétérosexisme et l’hétéronormativité. Ces derniers concepts remontent les racines des attitudes au-delà de l’écran de fumée de la phobie pour identifier qui le sexisme et la contrainte à l’hétérosexualité, qui la croyance en deux sexes et genres complémentaires devant se compléter dans l’union hétérosexuelle. Seuls ces concepts identifient comme étant problématiques les déclarations voulant que les femmes soient faites pour les hommes et que les hommes soient incomplets sans les femmes. De la même façon qu’ils problématisent le fait de parler de l’homme ou de la femme comme s’il s’agissait d’êtres monolithiques qui se caractérisent par un ensemble de traits et d’attributs absents chez l’autre — ou le fait d’insister sur l’importance qu’ils demeurent différents l’un de l’autre, châtiant du coup les comportements atypiques chez les hommes et les femmes. Pour les intervenantes et les intervenants, prendre conscience de la portée de ces croyances implique de transformer les paradigmes sous lesquels ils opèrent, de relever les dénominateurs communs par lesquels les sexualités hétérosexuelles comme gaies, lesbiennes, bisexuelles ou queer trouvent une égale valeur.

La popularité de l’utilisation de l’homophobie et de ses échos psychologisants donne à songer. Témoignerait-elle de l’emprise de la pensée libérale au sein de notre société, prompte à proclamer l’égalité déjà là et à responsabiliser les personnes des inégalités structurelles qu’elles vivent? Dans cette optique, nous sommes bien prêts à reconnaître quelques débordements, pourvu qu’ils naissent dans des esprits fous ou malades qui ne dérangent pas la quiétude de la collectivité. Ainsi, serait-il plus facile pour l’homophobie d’être adoptée non pas par propension spontanée à la psychologisation, mais en raison des modes de pensée que favorise le contexte sociohistorique dans lequel nous nous trouvons. Peut-être faudra-t-il pour les années à venir s’engager dans une remise en question transversale de cette pensée libérale et de ses dérives psychologisantes, de façon à déblayer la voie des luttes contre l’hétérosexisme, le racisme et le sexisme.

Ce n’est pas dire qu’il n’y a pas d’attachement émotif à certaines idées, notamment au mythe de la destinée hétérosexuelle et de la supériorité concomitante de l’hétérosexualité. Sensibiliser les intervenantes et les intervenants à l’infériorisation des personnes non hétérosexuelles, à l’hétérosexisme et à l’hétéronormativité pourrait nécessiter des apprentissages à la fois cognitifs et émotifs. Critiquer le concept d’homophobie est une première étape, que nous avons réalisée, mais former les intervenantes et les intervenants et celles et ceux de demain aux réalités, aux enjeux et aux mécanismes de l’hétérosexisme en est une autre qui reste à développer, au-delà des quelques définitions actuellement offertes dans certains guides d’intervention.

Peut-être l’efficacité d’une telle formation, préalable à l’action collective et politique que commande la transformation sociale des institutions, reposera-t-elle sur l’adoption d’une approche antioppression et sur l’examen des parallèles avec d’autres systèmes d’oppression. Non qu’ils se présentent tous exactement de la même manière, mais voir comment plusieurs des mécanismes par lesquels ils opèrent sont semblables pourrait faciliter les prises de conscience à leur endroit, ainsi que le développement d’un recul critique à l’endroit de la propension à individualiser les problèmes qu’ils produisent.

Parties annexes

Notes

-

[1]

Dans cette graphie, le mot « trans* » fait référence à l’ensemble des réalités qui touchent les personnes transsexuelles et transgenres. L’emploi de l’astérisque, une convention dans le domaine des études LGBTQ ou queer, se veut un rappel de leur distinction et de leur ressemblance.

-

[2]

Nous sommes d’avis que les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, transsexuelles, transgenres, bispiriruelles, intersexuées et queer devraient toutes recevoir un traitement équitable et respectueux. Seulement, dans cet article nous ne mentionnerons parfois que certaines d’entre elles en fonction des groupes qu’évoquent eux-mêmes certains auteurs. Lorsqu’ont débuté les réflexions à propos des modes d’intervention auprès des personnes d’orientation sexuelle non hétérosexuelle, le bien-être des hommes gais — puis des femmes lesbiennes dans une moindre mesure — ont été la principale source de préoccupation. Ce n’est que plus tard que celle-ci s’est étendue aux personnes bisexuelles et queer, et que tout récemment, elle l’a été aux personnes transsexuelles, transgenres et bispirituelles. Résultat, certains de ces groupes jouissent d’un soutien plus développé et établi que d’autres.

-

[3]

Au Québec, le ministère de la Santé et des Services sociaux a publié en 1997 des orientations ministérielles au sujet de l’adaptation des services sociaux et de santé aux réalités homosexuelles. Parmi les objectifs qu’il se donnait se trouvait celui d’améliorer l’accessibilité des services aux personnes lesbiennes et gaies. Or, cela supposait le développement de formations destinées aux intervenants des réseaux de la santé et des services sociaux. Mises sur pied par le Centre québécois de coordination sur le sida et intitulées Pour une nouvelle vision de l’homosexualité (1993) et Adapter nos interventions aux réalités homosexuelles (1998), ces formations ont été offertes gratuitement aux intervenantes et aux intervenants. Le Groupe de travail mixte contre l’homophobie signale toutefois qu’il s’agit du seul volet des orientations ministérielles qui fut mis en pratique (Groupe de travail mixte contre l’homophobie, 2007, p. 15). Une politique québécoise de lutte à l’homophobie a été adoptée le 11 décembre 2009. Il reste à voir comment elle sera appliquée.

En Ontario, le ministère de Santé et des Soins de longue durée s’est engagé à financer l’Ontario Rainbow Health en 2007, un programme dont l’objectif est d’améliorer la santé et le bien-être des personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans par le biais de la sensibilisation, de la formation, de la recherche et de l’engagement dans les politiques publiques. Ce programme est le fruit de la mobilisation de la Coalition of Lesbian and Gay Rights in Ontario (CLGRO), qui a produit en 1997 le rapport Systems Failure : A Report on the Experiences of Sexual Minorities in Ontario’s Health-Care and Social-Services Systems. Comme il fut d’abord ignoré par le gouvernement, les groupes ont eux-mêmes mis sur pied la Rainbow Health Network, qui fonctionna de façon autonome jusqu’à la reconnaissance de sa mission par le ministère. Au niveau fédéral, la recherche de Bill Ryan (2003) a été produite pour appuyer le travail des intervenants.

-

[4]

Dans le milieu universitaire, de tous les titres d’articles anglophones écrits de 2000 à 2010 qui emploient les mots « homophobie », « hétérosexisme » ou « hétéronormativité » et qui sont répertoriés dans la base de données Érudit, 75 employaient le premier, contre 23 pour le deuxième et 13 pour le troisième. Certaines utilisations ne sont pas mutuellement exclusives, mais la popularité du premier est indicative de sa priorité. Dans le milieu de l’activisme et de l’intervention, « homophobie » occupe aussi le premier rang. À titre d’exemple, Dictionnaire de l’homophobie (Tin, 2003); L’homophobie (Borillo, 2000); De l’égalité juridique à l’égalité sociale : vers une stratégie nationale de lutte contre l’homophobie (Groupe de travail mixte contre l’homophobie, 2007) et L’homophobie, pas dans ma cour! (Émond et Bastien Charlebois, 2007).

-

[5]

Herek attribue trois fonctions psychologiques aux attitudes négatives envers les gais et les lesbiennes : 1. une fonction d’expression des valeurs, où l’on se sent en concordance avec l’identité à laquelle on s’identifie — par exemple, être un bon chrétien; 2. une fonction socio-expressive, où l’on reçoit l’approbation des pairs et renforce l’appartenance au groupe lorsqu’on rejette ce qui lui est considéré comme étranger; 3. une fonction défensive, où l’on se protège de conflits internes en les externalisant et en les reportant sur des gais ou des lesbiennes. Toutefois, Herek (1993) estime que ces fonctions dépendent d’un contexte social et ne représentent pas des lois psychiques.

-

[6]

Doubles standards dans les formes d’adresse, sous-représentation dans les productions culturelles — films, chansons, romans —, sous-représentation dans les récits de l’histoire — personnages présumés hétérosexuels —, sous-représentation et invisibilité dans la transmission d’informations sur la sexualité, puis présomption de l’hétérosexualité. Il s’agit ici non pas d’une sous-représentation numérique absolue qui découlerait logiquement du statut de minorité des sexualités non hétérosexuelles, mais de sa sous-représentation au regard de sa proportion démographique au sein de la société.

Bibliographie

- ACESS (2007). Politiques pédagogiques, Ottawa, Association canadienne des écoles de service social.

- ADAM, Barry D. (1998). « Theorizing homophobia », Sexualities, Vol. 1, No 4, p. 387-404.

- ADAMS, Henry E., Lester W. WRIGHT et Bethany A. LOHR (1996). « Is homophobia associated with homosexual arousal? », Journal of abnormal psychology, Vol. 105, No 3, p. 440-445.

- BASTIEN CHARLEBOIS, Janik (2007). Virilité en jeu : Analyse de la diversité des attitudes des garçons adolescents à l’endroit des hommes gais, Doctorat, Université du Québec à Montréal, Montréal.

- BASTIEN CHARLEBOIS, Janik (2009). « Insultes ou simples expressions? Les déclinaisons de “gai” dans le parler des garçons adolescents », dans Line Chamberland, Blye W. Frank et Janice Ristock (dir.), Diversité sexuelle et constructions de genre, Québec, Presses de l’Université du Québec, p. 51-74.

- BASTIEN CHARLEBOIS, Janik (2010). « “L’homophobie naturelle” des garçons adolescents : essor et ressorts d’explications déterministes », Cahiers de recherche sociologique, No 49.

- BASTIEN CHARLEBOIS, Janik, et Gilbert ÉMOND (2007). « État des lieux : homophobie, quelle homophobie? », dans Gilbert Émond et Janik Bastien Charlebois (dir.), L’homophobie, pas dans ma cour!, Montréal, GRIS-Montréal, p. 19-56.

- BOHAN, Janis S. (1996). Psychology and sexual orientation : coming to terms, New York, Routledge, 284 p.

- BORILLO, Daniel (2000). L’homophobie, Paris, Presses Universitaires de France, Que sais-je?, 127 p.

- BRICKELL, Chris (2001). « Whose “special treatment”? Heterosexism and the problems with liberalism », Sexualities, Vol. 4, No 2, p. 211-235.

- BRICKELL, Chris (2005). « The transformation of heterosexism and its paradoxes », dans Chrys Ingraham (dir.), Thinking straight : The power, the promise, and the paradox of heterosexuality, New York, Routledge, p. 85-105.

- BROWN, Laura S. (1996). « Preventing heterosexism and bias in psychotherapy and counseling », dans Esther D. Rothblum et Lynne A. Bond (dir.), Preventing heterosexism and homophobia, Thousand Oaks, Sage Publications, p. 36-58.

- BURRIDGE, Joseph (2004). « “I’m not homophobic but...” : Disclaiming in discourse resisting repeal of Section 28 », Sexualities, Vol.7, No3, p. 327-344.

- BUTLER, Judith (2006). Trouble dans le genre : le féminisme et la subversion de l’identité, Paris, La Découverte/Poche, 281 p.

- CHAMBERLAND, Line, et Johanne PAQUIN (2005). « Penser le genre, penser l’hétérosexualité : un défi pour la troisième vague du féminisme », dans Maria Nengeh Mensa (dir.), Dialogues sur la troisième vague féministe, Montréal, Les éditions du remue-ménage, p. 119-131.

- CHAMBERS, Samuel A. (2007). « “An incalculable effect” : subversions of heteronormativity », Political Studies, Vol. 55, No 3, p. 656-679.

- DEMCZUK, Irène (dir.) (1998). Des droits à reconnaître : les lesbiennes face à la discrimination, Montréal, Les éditions du remue-ménage, 214 p.

- DEMCZUK, Irène, et collab. (1998). Adapter nos interventions aux réalités homosexuelles : les jeunes, leurs familles et leurs milieux de vie, Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux, Centre québécois de coordination sur le sida, Gouvernement du Québec, 129 p.

- DEMCZUK, Irène, et collab. (2001). Pour une nouvelle vision de l’homosexualité : intervenir dans le respect de la diversité des orientations sexuelles, Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux, Centre québécois de coordination sur le sida, Gouvernement du Québec, 203 p.

- DORAIS, Michel, et Simon-Louis LAJEUNESSE (2000). Mort ou fif : Contextes et mobiles de tentatives de suicide chez les adolescents et jeunes hommes homosexuels ou identifiés comme tels, Québec, Centre de recherche sur les services communautaires.

- EDLEY, Nigel, et Margaret WETHERELL (2001). « Jekyll and Hyde : men’s constructions of feminism and feminists », Feminism Psychology, Vol. 11, No 4, p. 439-457.

- ESTERBERG, Kristin G. (1990). « From illness to action : conceptions of homosexuality in the ladder, 1956-1965 », The Journal of Sex Research, Vol. 27, No1, p. 65-80.

- FAUSTO-STERLING, Anne (2000). Sexing the body : gender politics and the construction of sexuality, New York, Basic Books, 473 p.

- FICAROTTO, Thomas J. (1990). « Racism, sexism, and erotophobia : attitudes of heterosexuals toward homosexuals », Journal of Homosexuality, Vol. 19, No 1, p. 111-116.

- FISH, Julie (2006). Heterosexism in health and social care, New York, Palgrave, 248 p.

- FRANKLIN, Karen (2000). « Antigay behaviors among young adults : prevalence, patterns, and motivators in a noncriminal population », Journal of Interpersonal Violence, Vol. 15, No 4, p. 339-362.

- FULTON, Aubyn S. (1997). « Identity status, religious orientation, and prejudice », Journal of Youth and Adolescence, Vol. 26, No 1, p. 1-11.

- GRENIER, Alain A. (2005). Jeunes, homosexualité et école : Rapport synthèse de l’enquête exploratoire sur l’homophobie dans les milieux jeunesse de Québec, Québec, GRIS-Québec.

- GROUPE DE TRAVAIL MIXTE CONTRE L’HOMOPHOBIE (2007). De l’égalité juridique à l’égalité sociale : vers une stratégie nationale de lutte contre l’homophobie, Montréal, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec, p. 107.

- HAAGA, David A. F. (1991). « Homophobia? », Journal of Social Behavior and Personality, Vol. 6, No 1, p. 171-174.

- HEAVEN, Patrick C. L., et Lisa N. OXMAN (1999). « Human values, conservatism and stereotypes of homosexuals », Personality and Individual Differences, Vol. 27, No 1, p. 109-118.

- HERDT, Gilbert, et Bruce KOFF (2000). « The heterosexual family myth », dans Gilbert Herdt et Bruce Koff (dir.), Something to tell you: the road families travel when a child is gay, New York, Columbia University Press, p. 13-28.

- HEREK, Gregory M. (1984). « Beyond “homophobia” : a social psychological perspective on attitudes toward lesbians and gay men », Journal of Homosexuality, Vol. 10, No1-2, p. 1-21.

- HEREK, Gregory M. (1986a). « The instrumentality of attitudes: toward a Neofunctional theory », Journal of Social Issues, Vol.42, No 2, p. 99-104.

- HEREK, Gregory M. (1986b). « On heterosexual masculinity », American Behavioral Scientist, Vol. 29, No 5, p. 563-577.

- HEREK, Gregory M. (1986c). « The social psychology of homophobia : toward a practical theory », New York University Review of Law and Social Change, Vol.14, p. 923-934.

- HEREK, Gregory M. (1991). « Stigma, Prejudice, and Violence Against Lesbians and Gay Men », dans John Gonsoriek et James Weinrich (dir.), Homosexuality : reseach implications for public policy, Newbury Park, Sage, p. 60-80.

- HEREK, Gregory M. (1993). « The context of antigay violence : notes on cultural and psychological heterosexism », dans Linda D. Garnets et Douglas C. Kimmel (dir.), Psychological perspectives on lesbian and gay male experiences, New York, Columbia University Press, p. 89-107.

- HEREK, Gregory M. (2000). « The psychology of sexual prejudice », Current Directions in Psychological Science, Vol. 9, No 1, p. 19-22.

- HEREK, Gregory M. (2004). « Beyond “homophobia” : thinking about sexual prejudice and stigma in the twenty-first century », Sexuality Research et Social Policy, Vol. 1, No 2, p. 6-24.

- HEREK, Gregory M., et John P. CAPITANIO (1996). « Some of my best friends : intergroup contact, concealable stigma, and heterosexuals’ attitudes toward gay men and lesbians », Personality and Social Psychology Bulletin, Vol. 22, No 4, p. 412-424.

- HUDSON, Walter W., et Wendell A. RICKETTS (1980). « A strategy for the measurement of homophobia », Journal of Homosexuality, Vol. 5, No 4, p. 357-372.

- ISAY, Richard A. (1996). « Opposing institutional bias : anti-gay discrimination », dans Richard A. Isay, Psychoanalysis becoming gay : the journey to self-acceptance, New York, Henry Holt et Company, Inc., p. 154-175.

- JACKSON, Stevi (2006). « Interchanges : gender, sexuality and heterosexuality : the complexity (and limits) of heteronormativity », Feminist Theory, Vol. 7, No 1, p. 105-121.

- JANOFF, Douglas Victor (2007). Pink blood : la violence homophobe au Canada, Montréal, Tryptique, 412 p.

- KITZINGER, Celia (1987). The social construction of prejudice. The social construction of lesbianism, Londres, Sage Publications, p. 153-177.

- KITZINGER, Celia (1996). « Speaking of oppression : psychology, politics, and the language of power », dans Esther D. Rothblum et Lynne A. Bond (dir.), Preventing heterosexism and homophobia, Thousand Oaks, Sage Publications, p. 3-19.

- KOSCIW, Joseph G., et Elizabeth M. DIAZ (2006). The 2005 national school climate survey : the experiences of lesbian, gay, bisexual and transgender youth in our nation’s schools, New York, Gay, Lesbian and Straight Education Network.

- LANCASTER, Roger N. (2003). The trouble with nature : sex in science and popular culture, Berkely, University of California Press, 455 p.

- LORDE, Audre (2003). Sister outsider : essais et propos d’Audre Lorde sur la poésie, l’érotisme, le racisme, le sexisme..., Genève/Laval, Éditions Mamamélis/Éditions Trois, 220 p.

- MARSIGLIO, William (1993). « Attitudes toward homosexual activity and gays as friends : a national survey of heterosexual 15- to-19-year-old males », The Journal of Sex Research, Vol. 30, No 1, p. 12-17.

- McHUGH ENGSTROM, Catherine, et William SEDLACEK (1997). « Attitudes of heterosexual students toward their gay male and lesbian peers », Journal of College Student Development, Vol. 38, No 6, p. 565-576.

- MULÉ, Nick J. (2005). « Sexual minorities », dans Francis J. Turner (dir.), Canadian Encyclopedia of Social Work, Waterloo, Wilfrid Laurier University Press, p. 358-359.

- MULÉ, Nick J. (2006). « Equity vs. invisibility : sexual orientation issues in social work ethics and curricula standards », Social Work Education, Vol. 25, No 6, p. 608-622.

- NAYAK, Anoop, et Mary Jane KEHILY (1996). « Playing it straight : masculinities, homophobias and schooling », Journal of Gender Studies, Vol. 5, No 2, p. 211-230.

- NEISEN, Joseph H. (1990). « Heterosexism : redefining homophobia for the 1990s », Journal of Gay and Lesbian Psychotherapy, Vol. 1, No 3, p. 21-35.

- O’CONNOR, Noreen, et Joanna RYAN (1993). Wild desires and mistaken identities, New York, Columbia University Press, 315 p.

- PARROTT, Dominic J., Henry E. ADAMS et Amos ZEICHNER (2002). « Homophobia : personality and attitudinal correlates », Personality and Individual Differences, Vol. 32, p. 1269-1278.

- PEEL, Elizabeth (2001). « Mundane heterosexism : understanding incidents of the everyday », Women’s Studies International Forum, Vol. 24, No 5, p. 541-554.