Résumés

Résumé

Socialement invisibles jusque-là, les personnes âgées, que l’on appelle alors les « vieillards », du Québec font irruption en 1936 sur la scène politique, en pleine crise économique. Beaucoup écrivent au premier ministre en le pressant d’instaurer la pension de vieillesse pour personnes démunies qui existe ailleurs au Canada. Parmi les lettres reçues, de nombreuses femmes, âgées et pauvres réclament cette pension comme un droit, une faveur ou les deux à la fois. Intervenant sur un terrain où ne les convient ni leur sexe, ni leur âge, ni leur origine sociale, ces Québécoises âgées testent les conceptions de la citoyenneté et préfigurent l’évolution qui fera de la vieillesse une affaire d’État.

Mots-clés :

- pension de vieillesse,

- Québec,

- Canada,

- premier ministre Taschereau,

- lettres

Abstract

Hitherto socially invisible, Québec’s « old » burst into the political scene in 1936, in the middle of the Depression. Many then wrote to the province’s Prime Minister, pressing him to introduce the old age pension for the poor that already existed elsewhere in Canada. Among the writers, many elderly and poor women requested the pension as a right and/or as a favour. Intervening in a sphere that had scarcely welcomed them on account of their sex, age and social origin, these aged Québécoises negotiated conceptions of citizenship and prefigured the 20th century movement that would make old age an affair of state.

Corps de l’article

Monsieur Premier Ministre, Honorable Taschereau,

Permettez a une vieille personne de vous adressez quelque demande qui je l’espère sera compris de vous […] Mon mari a 80 ans faite depuis decembre en 1935 et moi 73 depuis mars dernier. Avant de mourir de faim, jai m’adresser à votre éminence afin d’avoir de la protection, par secours ou par pension des vieillard car nous sommes a la mandicité […] Veuillez sil vous plait prendre en consideration l’humble demande de deux pauvres vieillards qui vive bien sobrement et qui vous parle avec justice.

Mme H., 73 ans, Saint-Michel-de-Laval, 8 juin 1936

Honorable L. A. Taschereau, Premier ministre de la Province de Québec, Monsieur,

Comme je vois par la voie des journaux que vous allez donner la pension des vieillards, ayant droit à cette pension je viens m’inscrire, j’ai 73 ans [je suis] veuve depuis 17 ans et aux crochets de mes enfants qui n’en ont même pas assez pour eux. J’ai toujours demeuré dans la province de Québec. Mon mari était un franc libéral [Parti libéral dirigé par L. A. Taschereau] ce qui nuit pas[2].

Mme Eug. B., 73 ans, Lac-Saguay, comté de Labelle, 1er avril 1936

C’est en ces termes que, en pleine crise économique, deux femmes âgées réclament au premier ministre libéral du Québec, Louis-Alexandre Taschereau, une pension de vieillesse. Elles ne sont pas seules à le faire. Une correspondance volumineuse s’empile sur le bureau du secrétaire particulier du ministre qui reçoit quelques centaines de lettres de janvier à juin 1936. Au rythme d’une à trois missives par jour. Peu visibles jusque-là, noyés dans la masse des pauvres ou dissimulés par la cellule familiale, ceux et celles que l’on appelle les « vieillards » font alors les manchettes de l’actualité québécoise. Jamais encore il n’en a été autant question, en fait. Grands quotidiens, journaux régionaux et émissions de radio bruissent d’un nombre inhabituel de déclarations à leur sujet. Politiques, syndicalistes, philanthropes et journalistes leur accordent une attention inédite, éveillant une opinion publique qui se manifeste avec une vigueur inusitée. Une question cristallise tous les débats : l’État doit-il verser une pension aux citoyennes et aux citoyens démunis, âgés d’au moins 70 ans? La plupart des provinces canadiennes ont accepté cette mesure, discutée depuis le début des années 20 et lancée en 1927 par le gouvernement fédéral. Seuls le Québec et le Nouveau-Brunswick refusent encore en 1936 d’en payer une partie des coûts. Selon le premier ministre Taschereau, les familles et les institutions d’assistance québécoises assurent une protection suffisante aux personnes âgées. Des débats vigoureux opposent alors les défenseurs et les adversaires de cette première mesure publique d’envergure en matière de vieillesse. La pression pointe dès 1927-1928, monte durant la crise, s’accentue durant la campagne électorale de l’automne 1935, atteint un sommet à l’hiver 1936. Et loin d’éluder la question, la presse s’en fait régulièrement l’écho sur la place publique.

Or, au milieu du brouhaha, sur une base strictement individuelle, sans manifestations ni déclarations publiques, les « vieux » entrent en scène et interpellent directement le chef de l’État québécois, une première là aussi. Et parmi eux, des femmes font entendre leur voix en nombre appréciable. C’est d’elles, surtout, qu’il sera question ici. Âgées et issues des milieux populaires, ces femmes supplient, exigent ou demandent des comptes au sujet des pensions de vieillesse, humblement ou effrontément, mais toujours de manière pressante en cette période de chômage et de pauvreté endémiques.

Saisissant au vol l’expression d’une prise de parole particulièrement rare, le présent article propose donc une analyse de leurs lettres. Celles-ci ouvrent une petite fenêtre sur l’un des tout premiers face-à-face entre les personnes âgées et l’État dans le Québec du xxe siècle. Elles mettent aussi en scène une vieillesse féminine à une époque où celle-ci se dit et se discute encore très peu. Cet article trace d’abord à grands traits le contexte où surgissent de telles demandes. Il brosse ensuite le portrait de celles qui demandent une protection contre les aléas de l’âge – en leur nom propre – ou de celles dont la requête est rédigée par une ou un intermédiaire. Il s’intéresse enfin à la manière dont ces femmes décrivent leur vie qui s’achève pour démontrer la nécessité d’une pension, la manière dont plusieurs esquissent l’idée d’un « droit » à une telle pension.

Le questionnement qui court en filigrane de cette étude porte sur la participation des femmes âgées à l’émergence, au cours de la première moitié du xxe siècle, d’un nouveau groupe qui devrait bénéficier de la protection de l’État : les « vieillards ». Ici pourtant, aucune association formelle, aucun groupe structuré ne parle en leur nom. Aucune revendication n’affirme haut et fort le droit à une pension. Aucune déclaration non plus, ou si peu, ne concerne la vieillesse féminine comme telle. L’instant saisi – l’hiver 1935-1936 – se situe en amont de tels développements. Il ne s’agit encore que de paroles individuelles et éparses, mais qui, en s’accumulant dans l’antichambre d’un dirigeant élu, acquièrent le poids d’une parole plus collective et commencent à être traitées en tant que telles. Elles hésitent encore entre demande de faveur et revendication d’un droit, entre protection contre la vieillesse et protection contre la pauvreté, mais expriment le sentiment naissant d’appartenir à un groupe de citoyens et de citoyennes dont l’âge génère des besoins spécifiques auxquels l’État devrait répondre.

Ces paroles individuelles empruntent un canal très particulier. Écrire à son premier ministre pour une Québécoise âgée et pauvre qui réclame une pension de vieillesse en 1936, c’est évoluer dans un espace intermédiaire. C’est d’abord se placer au coeur des enjeux électoraux du moment. Cependant, c’est aussi vouloir se faire entendre depuis les marges d’une scène politique qui l’exclut de par son sexe (les femmes n’obtiendront qu’en 1940 le droit de vote aux élections provinciales) et qui la marginalise de par son âge autant que son appartenance sociale. Si écrire à un élu n’est pas un geste exceptionnel (Grayson et Bliss 1971; Bouchard 2010; Farhni 2012), il n’en demeure pas moins intéressant d’observer comment ces Québécoises âgées des milieux populaires apostrophent, ce faisant, le chef de l’État sans bénéficier d’un statut d’électrices ni de réseaux d’influence.

Cet épisode appartient à une histoire de la vieillesse qui se développe à petits pas en Europe et en Amérique du Nord, mais qui émerge à peine au Québec. Le rôle de l’État surtout, tant provincial que fédéral, demeure un terrain à peine balisé, alors même que ses interventions se déploient tous azimuts au xxe siècle pour définir et encadrer le dernier âge de vie, comme ailleurs en Occident. Des études signalent certaines « particularités » des politiques québécoises dans l’ensemble canadien (Bryden 1998; Finkel 2006; Emery et Matheson 2008; Babich et Béland 2009). Des travaux présentent de manière plus ou moins approfondie certains programmes sociaux adoptés en matière de vieillesse (Lespérance-Morin 1981; Vaillancourt 1988; Charles 2007). Un article analyse aussi la lutte des institutrices contre les modalités très discriminatoires de l’un des premiers régimes de pension instaurés par l’État (Heap et Prentice 1993). Le tout laisse néanmoins à découvert de larges pans de l’action gouvernementale québécoise.

Sur un autre plan, les femmes âgées commencent un peu partout à attirer l’attention des historiens et des historiennes. Plusieurs chercheuses et quelques auteurs font davantage converger les trajectoires jusqu’ici parallèles de l’histoire de la vieillesse et de l’histoire des femmes ou du genre. (Heap et Prentice 1993; Davies 2003; Feller 2005; Ratcliffe et Piette 2007; Bourdieu, Postel-Vinay et Suwa-Eisenmann 2008; Dillon 2008; Charles 2007 et 2011; Bradbury 2011). Plus mesurée que fulgurante, l’évolution n’en reste pas moins nette et combine certains des grands principes développés par ces deux historiographies. Celui qui affirme que les rapports sociaux de sexe imprègnent toute l’évolution des pratiques et des perceptions humaines est graduellement associé à cet autre qui soutient que la vieillesse constitue une construction sociale en perpétuel réassemblage plutôt qu’un donné. De cela, découle un troisième principe selon lequel la vieillesse peut être considérée comme une construction à la fois sociale et sexuée. Telle sera la perspective retenue ici pour analyser la participation des femmes âgées au processus qui définit leur groupe d’âge comme spécifique et vulnérable, et méritant à ce titre la protection de l’État.

Une vieillesse au coeur de l’actualite québécoise en 1935-1936

Lorsque des Québécoises et des Québécois âgés saisissent la plume ou le crayon pour demander à leur premier ministre protection et assistance durant l’hiver 1936, leur geste rompt avec une solide tradition. Rares sont les occasions où la vieillesse se discute sur la place publique, et plus rares encore sont celles où personnes âgées et représentants de l’État interagissent directement. Bien davantage que l’enfance, le dernier âge de vie est encore chose privée, affaire de prévoyance individuelle, de famille ou d’assistance. Les mesures gouvernementales sur ce chapitre demeurent donc limitées, inégales et éparpillées entre les deux paliers gouvernementaux. Certains fonctionnaires québécois et canadiens ont accès, depuis le xixe siècle, à des caisses de retraite qui accordent aux femmes des rentes inférieures à celles de leurs collègues masculins. Une poignée de commis, d’agriculteurs, d’enseignants ou d’enseignantes, d’infirmières et d’épouses touchent les dividendes d’un petit programme canadien d’épargne vieillesse lancé en 1908 (Rentes sur l’État) et exigeant des contributions plus élevées des femmes que des hommes (Carman 1915). Une proportion indéfinie « d’indigents » âgés des deux sexes sont recueillis par des institutions charitables en vertu de la Loi québécoise de l’assistance publique de 1921. Enfin, quelques vétérans ayant au moins 60 ans et étant incapables de trouver un emploi reçoivent une petite allocation fédérale depuis 1930. Là s’arrêtent les mesures gouvernementales dont la population âgée du Québec peut se prévaloir en 1935-1936. Ces mesures présentent les personnes âgées comme un groupe aux contours flous, sans spécificités très évidentes, hormis leur pauvreté endémique, sans droits bien définis à un soutien de l’État… et essentiellement masculin.

Le Québec discute pourtant de protection de la vieillesse depuis longtemps. Depuis, surtout, que le gouvernement canadien a adopté en 1927 une loi qui attribue une très petite pension aux sujets britanniques résidant au Canada depuis 20 ans, âgés d’au moins 70 ans et indigents, quel que soit leur sexe (Gouvernement du Canada 1927b)[3]. Le fédéral hisse ainsi la vieillesse des pauvres au rang de problème national, en fait une responsabilité d’État et confère aux « vieillards démunis » une citoyenneté plus tangible. Il s’inscrit du même coup dans le mouvement en faveur des pensions publiques qui balaie l’Occident depuis la fin du xixe siècle, touchant aussi bien l’Allemagne (1889), la France (1910) et le Portugal (1919) que l’Union soviétique (1922), le Chili (1924) ou la Grande-Bretagne (1925), notamment (Orloff 1993 : 14).

Pareille mesure marque tout à la fois des ruptures et des continuités pour la population québécoise et canadienne. Sur le plan de l’âge d’abord, elle signifie que la vieillesse, pour la première fois, se fait un peu moins une responsabilité individuelle ou familiale, et un peu plus une responsabilité collective liée à la citoyenneté. Le seul fait que la première grande loi d’aide sociale canadienne cible ainsi la population âgée confirme qu’une évolution se dessine. Le programme des pensions n’en demeure pas moins conçu dans le droit fil d’une logique d’assistance. Celles et ceux qui veulent s’en prévaloir doivent prouver leur indigence et accepter une évaluation serrée de leurs ressources, qu’il s’agisse de maison ou de terre, d’économies ou de salaire, de soutien familial ou de chambreurs, de volaille ou de potager; ils doivent aussi accepter que l’État se rembourse à même leur succession après leur décès, ce qui transforme leur pension en dette pour leurs héritiers et héritières. En matière de rapports sociaux de sexe ensuite, pour la première fois aussi, l’État fédéral adopte une mesure sociale importante qui vise autant les femmes que les hommes. On s’explique encore mal pourquoi d’ailleurs. Les élus, étonnamment, ne discutent pas cette modalité inédite, alors qu’ils débattent longuement toutes les autres (Gouvernement du Canada 1927a) et l’historiographie reste muette à ce sujet. Sur le terrain par contre, on sait que de nombreux fonctionnaires font tout pour préserver les privilèges du pourvoyeur : un mari ou un fils au revenu jugé suffisant, un époux sans droit à une rente ou simplement admissible à un montant moins élevé que sa compagne suffisent à priver de sa pension une femme âgée qui répond pourtant aux critères officiels (Snell 1996). Le caractère très sexué à cette époque des politiques sociales et des conceptions du dernier âge de la vie se trouve ainsi préservé (Davies 2003; Charles 2007).

Pour implanter une telle mesure, le fédéral doit néanmoins obtenir l’aval des gouvernements provinciaux dont il bouscule les champs de compétence et à qui il demande de payer une partie des coûts[4]. La plupart donnent leur accord, l’un après l’autre. Tous sauf deux, dont celui du Québec, on l’a vu. Là plus qu’ailleurs, les rôles de l’État et de la trilogie famille-épargne-assistance, les coûts, le seuil de 70 ans, les mérites d’un système non contributoire sont vigoureusement débattus (Lespérance-Morin 1981).

Devant les refus répétés du gouvernement libéral de Taschereau, les discussions ne se limitent bien vite plus aux milieux politiques et aux couloirs de l’Assemblée nationale à Québec. Elles gagnent en cercles concentriques de plus en plus larges les milieux philanthropiques, ouvriers, agricoles, féministes, professionnels (Magnan 1928; Laroche 1928; St-Jean 1928; Dorval 1936). Elles influent sur les recommandations de la commission Monpetit qui évalue la possibilité d’instaurer un système d’assurance sociale (Commission des assurances sociales de Québec 1933 : 155)[5]. Enfin, relayées par la presse et la radio[6], elles atteignent l’opinion publique aux quatre coins du Québec, jusque dans les villages reculés et les terres de colonisation. Or, cette opinion publique s’impatiente justement. Il faut dire que les délibérations durent déjà depuis 9 ans, presque une décennie. Durant les campagnes électorales fédérales et provinciales de l’automne 1935, les pensions de vieillesse figurent parmi les principaux enjeux, aux côtés du chômage et des problèmes agricoles[7]. La pression est devenue si forte, la classe politique si unanime, la mesure si populaire et si électoralement rentable, que le premier ministre Taschereau s’incline le 7 octobre 1935. Devant des salles bondées où s’entassent quelques milliers de personnes, où la place manque et où « les dames [sont] présentes en très grand nombre » selon La Presse[8], il promet d’appliquer au Québec la Loi fédérale des pensions de vieillesse. Sa promesse se répand comme une traînée de poudre et fait le même jour la une d’autres journaux : Le Devoir, L’Évènement, Le Soleil, The Gazette, L’Action catholique ou La Patrie. Quelques semaines plus tard, le 25 novembre 1935, le gouvernement Taschereau reprend le pouvoir avec une faible majorité de six députés (Lespérance-Morin 1981; 179).

Lettres au premier ministre du Québec

Au début de l’hiver 1936 cependant, rien n’est fait. Alors que la crise sévit toujours et que des pensions sont distribuées d’un bout à l’autre du Canada, presque d’un océan à l’autre, les personnes âgées du Québec attendent toujours. On parle, on débat, mais le gouvernement ne semble pas vouloir respecter sa promesse. C’est dans ce contexte que 284 lettres sont envoyées au premier ministre Taschereau. Inattendues, presque inespérées, débusquées dans les milliers de pages reçues ou envoyées par ce dernier de 1915 à 1936[9], toutes portent sur les pensions de vieillesse. Une décennie de discussions, une promesse électorale et des médias fort actifs ont très certainement contribué à cet afflux de lettres. Les acteurs importants qui réclament haut et fort la participation du Québec au programme fédéral des pensions l’ont rendue aussi plus envisageable pour l’ensemble de la population. Le chef de l’opposition en particulier, Maurice Duplessis, y voit un atout politique certain et lance des déclations fracassantes sur « les vieux qui ont été trahis » et qui font partie de ce « capital humain » qui doit être défendu[10].

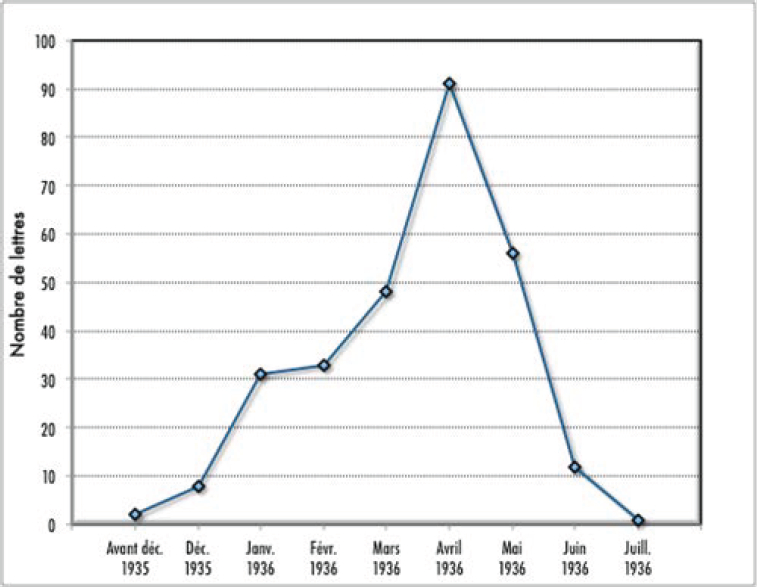

Comme le reste de la correspondance Taschereau, ces lettres sont ordonnées, soigneusement classées par ordre alphabétique d’auteur ou d’auteure. Leur répartition dans l’espace montre qu’elles représentent bien les différentes régions du Québec, qu’elles soient urbaines ou rurales, centrales ou isolées, industrielles ou agricoles, même si les campagnes et les zones périphériques semblent légèrement sur-représentées. Leur répartition dans le temps, quant à elle, apparaît beaucoup plus précise. Les 284 lettres, sauf 4, sont toutes écrites entre la mi-décembre 1935 et le début du mois de juin 1936, dessinant la forme d’un clocher très pointu (voir la figure). Elles ne sont qu’une dizaine durant les deux dernières semaines de 1935, se multiplient de janvier à mars 1936, affluent en avril au rythme de 3 par jour, avant de se raréfier en mai, plus encore en juin, pour finalement disparaître complètement.

Lettres envoyées à Louis-Alexandre Taschereau sur les pensions de vieillesse, 1935-1936

Plusieurs ont, bien sûr, pris le chemin de la corbeille : des femmes et des hommes âgés disent à l’hiver 1936 qu’ils ont « déjà écrit », qu’ils s’excusent de « bâdrer encore » leur premier ministre ou qu’ils « reviennent à la charge » alors que leurs premières lettres n’ont pas été conservées. Pour celles qui restent néanmoins, leur concentration sur un intervalle de 6 mois et sur un sujet précis (les pensions), leur provenance de toutes les régions du Québec, leurs auteures ou leurs auteurs dont les noms peuvent être classés selon toutes les lettres de l’alphabet, laissent penser que ce corpus représente l’essentiel du courrier reçu entre décembre 1935 et juin 1936 au sujet des pensions. Un peu comme si les secrétaires du chef de l’État avaient reçu pour instruction de conserver et trier la correspondance sur cette question au lieu de la jeter.

Par qui ces lettres sont-elles écrites? Une écrasante majorité proviennent des milieux populaires, à une dizaine d’exceptions près. On le voit aux mots écrits au son, à la syntaxe malhabile, à l’orthographe approximative, à l’écriture tremblée, au papier utilisé. On le voit aussi à leur contenu qui évoque « la misèr noir », l’impossibilité de travailler, le manque de nourriture, de vêtements ou de bois de chauffage. Que des individus pauvres et relativement peu éduqués écrivent à un élu n’est pas inédit. Durant la première moitié du xxe siècle, et surtout durant la crise, beaucoup écrivent aux hommes politiques canadiens pour demander un peu d’argent, un emploi, une faveur (Grayson et Bliss 1971). Ce qui est inhabituel, par contre, c’est que des personnes âgées issues des milieux populaires s’adressent en aussi grand nombre au chef de l’État. Ce sont en effet elles qui rédigent 86 % des demandes de pension[11]. Ici et là tout de même, filles et fils, belles-filles et gendres jouent les intermédiaires, écrivant en lieu et place de leur parent âgé. Quelques nièces, un frère ou une soeur, une logeuse ou un logeur, un prêtre aussi, interviennent parfois. Mais ces cas sont finalement minoritaires (14 %). En matière de pensions de vieillesse, les personnes âgées préfèrent s’adresser directement au chef de l’État.

Au milieu de cette correspondance destinée au premier ministre québécois, les femmes âgées apparaissent solidement campées. Elles ne s’effacent pas derrière l’écran du couple ni ne se fondent dans le décor familial. Elles sont au contraire nombreuses, visibles, actives. Toutes situations confondues, elles rédigent elles-mêmes une grande partie des demandes de pension (40 %), à peine moins que les hommes âgés (46 %). Veuves ou célibataires, elles soumettent leur requête de leur propre chef dans une écrasante majorité (88 %), davantage que leurs confrères âgés (78 %). Assez peu font donc appel à un fils, un gendre, un frère ou un notable. Mariées, elles se font certes plus discrètes, laissant davantage leur époux demander la « pension des vieux » en leur nom, mais prennent tout de même la direction des opérations dans le tiers des requêtes qui concernent un couple âgé, écrivant autant pour elles que pour leur conjoint.

Dans le contexte de la crise pourtant, alors même qu’il devient plus difficile à atteindre, l’idéal du pourvoyeur gagne en force et en intensité, repoussant les femmes aux marges des préoccupations sociales. L’État en fait le pivot de la plupart de ses interventions en matière de sécurité sociale, et ce sont surtout des hommes qui, en tant que responsables de leur famille, recourent aux mesures publiques d’assistance (Christie 2000; Baillargeon 2006). Nombreuses et enclines à se passer d’intermédiaires, les femmes âgées qui peuplent cette correspondance rament donc à contre-courant de la tendance générale. Précisons cependant qu’un peu plus de la moitié d’entre elles sont veuves ou célibataires. À ce titre, elles se retrouvent, d'une part, sans pourvoyeur évident, et d’autre part, dotées de la capacité juridique qui échappe à leurs consoeurs mariées. Le Code civil du Québec soumet en effet les femmes mariées à la tutelle maritale pour les démarches légales, pour l’exercice de leurs droits civils comme pour la gestion des biens qu’elles partagent avec leur époux. Âge et état civil se conjuguent sans doute ici pour expliquer, au moins en partie, pourquoi tant de femmes prennent leurs affaires en mains.

De quoi traitent ces 284 lettres exactement? La très grande majorité d’entre elles (79 %) demandent une pension de vieillesse. Leurs signataires savent fort bien qu’elle n’est pas encore en vigueur ni même adoptée par l’Assemblée nationale. Ils n’en réclament pas moins ce qu’ils considèrent comme un dû découlant d’une promesse électorale du premier ministre. Enfin, un petit sous-ensemble de missives (18 %) contient d’autres requêtes, liées de près ou de loin à cette promesse faite par Taschereau. Une vingtaine d’hommes et une poignée de femmes adultes demandent ainsi un emploi à l’organisme qui administrera les pensions une fois la loi adoptée. Plusieurs veuves, plusieurs infirmes aussi, réclament une pension « comme les vieux plus âgés », estimant qu’un veuvage ou une infirmité vécus dans la pauvreté méritent un soutien de l’État au même titre qu’un âge avancé. À défaut d’une pension, d’autres quémandent quelques « piastres de secours », un « ouvrage pour mon garçon [qui soutient sa mère âgée] », une aide pour « payer les frai funéraires [de mon mari] », une intervention pour faire cesser « le mal soin que nous avons dans cette hospice ». Quelques regroupements[12] et certains hommes, enfin, expriment simplement une opinion (4 %). Ils évoquent alors cette pension réclamée « à grands cris », ces « braves et courageux citoyens » qui ont peiné toute leur vie, ce seuil d’âge de 70 ans qui revient en fait à payer « un cercueil et des frais funéraires », ces « jeunes gens » dont le fardeau familial serait allégé ou qui pourraient occuper les emplois libérés par les prestataires d’une pension. Un membre du Conseil d’agriculture de la province de Québec exprime bien la crainte d’une oisiveté indue tout en affirmant que « nos vrais pauvres » sont satisfaits des hospices, mais sa lettre constitue la seule du genre. Sauf exception, quand on écrit au premier ministre ici, c’est pour affirmer la nécessité d’une protection de l’État contre le grand âge, pas pour en contester le principe. Une telle unanimité tranche d’ailleurs avec les débats interminables qui agitent l’actualité et les tergiversations du gouvernement libéral de Taschereau.

Lettres et demandes de pension reçoivent-elles réponse? Oui, et de manière presque systématique. Très rares en effet sont celles et ceux qui ne reçoivent pas une brève missive officielle, tapée à la machine, dont copie a été conservée en filière. Un certain soin semble d’ailleurs apporté à la chose puisqu’un secrétaire a pris le temps d’inscrire les adresses de retour, d’y ajouter les circonscriptions électorales, de vérifier l’orthographe des noms peu lisibles. Très peu de temps s’écoule aussi entre la réception d’un courrier et la rédaction d’une réponse, un jour parfois, deux ou trois au maximum. Ces réponses sont néanmoins courtes, standardisées et sans fioritures. Se voulant aussi vagues que rassurantes, elles informent en fait très peu : la loi n’est pas encore soumise (ou adoptée) à l’Assemblée, mais le sera bientôt; le premier ministre espère que madame ou monsieur pourra s’en prévaloir si tel est le cas. Très rarement promettent-elles d’envoyer les formulaires nécessaires lorsque la Loi sur les pensions aura été adoptée. Tout aussi superbement ignorent-elles les demandes de quelques dollars, d’une recommandation ou d’une intervention auprès des autorités d’un hospice. Cela étant, le simple fait que le courrier relatif aux pensions de vieillesse soit conservé et classé à partir de décembre 1935, que le secrétaire particulier du premier ministre soit chargé d’y répondre – ne serait-ce que de manière succincte – n’est pas anodin. Il signale que la vieillesse devient affaire d’État, affaire donc que la bureaucratie gouvernementale traite désormais comme telle.

La mise en scène d’une vieillesse féminine démunie

Requêtes, plaidoyers ou suppliques supposent inévitablement des stratégies narratives et des argumentaires codifiés (Troyansky 2005). Les lettres envoyées au premier ministre Taschereau au sujet des pensions au cours des années 30 n’échappent pas à la règle. Pourtant rédigées en dehors de tout mouvement structuré et envoyées sans concertation évidente depuis les quatre coins de la province, des constantes et des similarités s’y profilent, une structure argumentaire commune en émerge. Il faut dire que la Loi sur les pensions canadiennes de 1927 a déjà fixé des cadres précis qui seront appliqués tels quels au Québec. Il faut ajouter que les partis d’opposition et les adeptes d’un État québécois plus actif en matière de services sociaux critiquent bruyamment les politiques du gouvernement Taschereau. Qui plus est, les médias informent efficacement sur la pension canadienne et ses critères d’admissibilité, sur le projet d’élargir son application au Québec et sur les débats houleux qu’il suscite (Lespérance-Morin 1981). L’impact de tout cela ne fait aucun doute. Nombre de femmes âgées mentionnent ainsi ce qu’elles ont « vu sur le journal », « sur le papier » ou les « intéressants discours à la radio » qu’elles ont écoutés. Leurs missives mettent presque toujours en évidence les trois mêmes éléments : l’âge avancé de la requérante, son dénuement et les nombreuses années qu’elle a vécu au Québec. Elles reprennent donc, scrupuleusement, les critères à remplir pour obtenir une pension. Du même souffle, la Loi québécoise sur les pensions n’étant pas encore votée ni ses règlements adoptés, beaucoup les discutent, les négocient ou les adaptent.

Le critère d’âge constitue un bel exemple de cette double stratégie. Prises collectivement, les Québécoises âgées à l’origine de ces lettres ont en moyenne 71 ans, ce qui correspond parfaitement au seuil de 70 ans prévu. Observées plus précisément, leurs âges respectifs s’éparpillent néanmoins de part et d’autre de ce seuil. Si la moitié d’entre elles ont 70 ans, voire beaucoup plus (la plus âgée a 93 ans), les autres en sont parfois loin (les plus jeunes ont 55 ans). Toutes se disent pourtant âgées ou sont dites telles. Mauvaise information et désir de tenter sa chance expliquent probablement en partie ces candidatures de femmes à l’évidence « trop jeunes ». Il y a plus cependant. Très consciente que ses 67 années ne la qualifient pas pour une pension de vieillesse, une veuve du Témiscouata affirme tout de même : « je suis vieille moi aussi ». Une autre veuve de Montréal précise : « Moi, jai toujours travaillé dans les manufactures et voilà que j’arrive a 59 ans et c’est mon idée si je vie que je ne pourrai pas gagné ma vie jusqu’à 70 ans ». Maniant la plume avec aisance, une citadine de Québec, pour sa part, renvoie le ministre Taschereau à ses devoirs :

J’apprends par les journaux que la Loi des Pensions de Vieillesse ne sera établie que pour les vieillards de 70 ans. Pourquoi pas à 65, puisque la vieillesse est censée commencer à cet âge? En Ontario, le Premier Ministre Hepburn doit l’établir à 65 ans, n’est-ce pas que la Province de Québec doit être capable d’en faire autant pour ses vieillards? […] Et combien d’hommes et de femmes n’ont-ils pas de nos jours une vieillesse plus prématurée encore. J’ai lu nombre de statistiques qui fixent l’âge de la vieillesse à 65 ans et combien d’hommes et de femmes meurent avant d’atteindre cet âge.

Ces femmes et leurs quelques intermédiaires tentent en fait de négocier le critère d’âge annoncé en affirmant qu’il donne une impression d’uniformité trompeuse, en invoquant leur situation individuelle, en contestant sa validité même. Le contexte semble d’ailleurs s’y prêter puisque la question soulève des controverses animées que les médias répercutent largement. Politiques, syndicalistes et spécialistes de la santé ou des services sociaux dénoncent ce seuil de 70 ans qui aurait été fixé en 1927 par le fédéral pour une simple raison d’économie : en 1931, seulement 3 % de la population canadienne a 70 ans et plus, tandis que ce pourcentage grimpe à 6 % pour les 65 ans et plus[13]. Le député Candide Rochefort (circonscription de Sainte-Marie) demande alors avec ironie s’il faudra « mettre les vieux au frigidaire en attendant qu’ils aient 70 ans » (Lespérance-Morin 1981 : 180). Lancés depuis les franges de l’arène politique alors que le coût d’une pension publique effarouche le gouvernement Taschereau et que les limites d’âge deviennent monnaie courante (Lespérance-Morin 1981; Charles 2007 et 2011), ces arguments n’ont bien sûr aucune chance de porter. Ils n’en restent pas moins en prise directe sur les débats en cours.

Le manque de ressources constitue le deuxième critère d’une éventuelle pension de vieillesse québécoise. Aucune lettre n’oublie cette condition. Toutes décrivent une vieillesse féminine noire, présentant chaque requérante comme étant « très pauvre », « sans auqun revenu », « à la charité public », « au froid de l’hiver », « manquant de tout », « souffrant des provisions et du manque de bois ». Les deux tiers soulignent l’insuffisance chronique des Secours directs distribués durant la crise[14]. Plus de la moitié détaillent les conséquences d’un veuvage, d’un célibat ou d’un époux incapable de travailler. La moitié d’entre elles encore dépeignent des filles ou des fils adultes, des frères ou des soeurs, des belles-soeurs ou des gendres incapables d’offrir un soutien, étant eux-mêmes chargés de grosses familles, sans emploi ou sans un sou vaillant. Plusieurs exposent les insuffisances des systèmes d’assistance, décrivent la faim et racontent les mauvais traitements subis dans un hospice. Plusieurs, aussi, signalent qu’un âge avancé ou des handicaps divers ôtent tout espoir d’obtenir un travail.

L’ensemble débouche sur une sorte de démonstration systématique, presque didactique qui n’est pas sans rappeler les stratégies rhétoriques déployées par certains chômeurs pour une période beaucoup plus récente (Fassin 2000). Les demandeuses âgées tentent ici de prouver qu’elles ont épuisé presque tous les recours possibles. Beaucoup présentent d’ailleurs les possibilités qu’elles ont explorées selon leur niveau d’acceptabilité sociale pour des femmes : époux, enfants adultes et parenté d’abord, organismes charitables et marché du travail ensuite. Et ce n’est souvent qu’après avoir établi l’insuccès de toutes ces démarches qu’elles en viennent à l’unique solution qui leur reste : la pension gouvernementale promise. Quand on s’adresse à un premier ministre qui se montre fort peu pressé de tenir sa promesse électorale, pareil argumentaire semble tout aussi pertinent que nécessaire. Aucune lettre ne s’aventure pourtant à chiffrer les avoirs des femmes ou des hommes âgés, même si le revenu annuel maximal de 365 $ toléré pour l’obtention d’une pension est connu depuis longtemps.

Enfin, une majorité de requérantes précisent qu’elles sont nées au Québec ou laissent entendre qu’elles ont toujours vécu en sol québécois. Elles signalent par là qu’elles remplissent le troisième critère qui leur garantirait une pension de vieillesse, celui de la citoyenneté, à savoir : être sujet britannique, résider depuis 20 ans au Canada et habiter au Québec depuis 5 ans. Peut-être considèrent-elles cela comme évident dans leur cas? Peut-être la presse et la radio ont-elles moins insisté sur ces points? Toujours est-il qu’elles détaillent rarement ces éléments et leur accordent peu d’attention.

Des femmes âgées citoyennes?

Du fait de leur âge, de leur sexe et de leur appartenance de classe, ces femmes qui écrivent au premier ministre ou délèguent cette tâche à une personne de confiance en 1935-1936 étaient jusque-là des citoyennes, invisibles au pire, passives au mieux. Or, leurs requêtes de pension reflètent le début d’une évolution. Beaucoup la sollicitent bien sûr comme une faveur qui serait accordée en vertu des principes de l’assistance et de la charité chrétiennes, mais beaucoup aussi la réclament comme un droit qui se revendique, calmement ou hardiment, mais toujours fermement. Presque opposées, ces deux attitudes cohabitent dans toute la correspondance reçue comme à l’échelle d’une seule lettre[15].

Nombreux, les appels à la charité du chef de l’État prennent la forme de véritables suppliques. Sur une base très individuelle, certains pressent ce dernier d’accorder la « grâce et [la] faveur » d’une pension, l’implorant d’agir avec bienveillance au nom « de Dieu », en vertu de « toute la confience et l’espérance que j’ai placé en vous ». Adoptant un point de vue plus collectif, d’autres lui confèrent le statut de « bon Père des vieillards » ou affirment qu’une pension serait « la plus grande charité que la province ferais ». Le ton est le plus souvent respectueux, timide ou obséquieux puisque ce type de rhétorique renvoie à cette logique ancienne selon laquelle toute assistance et tout secours doivent être mérités. Parfois tout de même, des avertissements bien sentis fusent, tel celui d’une célibataire de 61 ans qui réside à Sherbrooke : « Si vous me faite avoir une pension comme les autres je prierai bien le bon Dieu pour vous autre et si vous me la faite pas avoir je demanderai au bon Dieu de vous faire venir passé vos vieux jours a l’Hospice pour y gouter ».

Plus étonnantes cependant sont les femmes âgées qui réclament une pension au nom de leur citoyenneté. Celles-là frappent par leur nombre et leurs registres argumentaires variés. Ici, elles réclament « ma » pension (pour elles-mêmes), « notre pension » (pour elles et leur mari) ou encore « nos pensions » (pour les « vieillards de la province »). Le possessif employé n’est probablement pas fortuit et traduit cette idée que la promesse électorale d’un élu devient un dû. Là, s’éloignant de tout plaidoyer, elles se contentent d’énumérer les informations jugées nécessaires, sans argumentation ni précisions, comme si une pension leur était assurée et qu’il suffisait de cocher les cases d’un formulaire : « I wish to make application for the Old age Pension, as I am 75 years of age and have no support whatsoever ». Là enfin, elles mentionnent une sorte de « nous » collectif, un « nous » qui englobe « tous les vieillards » du Québec dont elles se réclament. En 1936 pourtant, aucun mouvement concerté de personnes âgées n’émerge encore au Québec, contrairement à ce qui se passe au même moment à l’est comme à l’ouest du Canada, de la France aux États-Unis, en passant par l’Angleterre et l’Allemagne (Snell 1996; Mitchell 2000; Feller 2005; Amenta 2008; Thane 2010). Le sentiment d’appartenance, voire identitaire, qu’expriment les Québécoises âgées durant la crise semble donc s’être forgé en dehors de tout mouvement organisé, à mesure que les médias de masse se faisaient le relais des campagnes électorales, des déclarations de politiciens et des opinions diverses exprimées sur les pensions. Au fil de ce processus, le groupe des « vieux » devient une catégorie sociale signifiante. À 76 ans, l’une écrit, par exemple, qu’elle n’a pas la nourriture qu’il lui faudrait « à cette âge assez avancé », tandis qu’une autre estime que son mari de 76 ans et elle-même auraient bien besoin, à leur âge, de « spectacles and other things ».

Plusieurs, aussi, se positionnent sans hésiter sur la scène politique, en tant qu’électrices ou quasi-électrices. Il faut rappeler que les Québécoises ne jouissent toujours pas de la pleine citoyenneté : si elles participent depuis 1918 aux élections fédérales, elles ne peuvent pas encore voter aux élections québécoises malgré les efforts des féministes. Qu’à cela ne tienne. Nombre de femmes âgées promettent au premier ministre le vote de leur mari et de leurs fils pour les élections toutes proches de 1936, affirment avoir voté pour le Parti libéral fédéral depuis qu’elles en ont obtenu le droit, signent « une partisane » ou « un de vos électeurs ». Elles disent également avoir toujours soutenu le Parti libéral… mais pourraient bien changer d’avis : « Si vous nous tromper pas sur notre pension, nous serons toujours pour vous comme dans le passé. » Posée, une épouse de 72 ans fait gentiment remarquer au premier ministre Taschereau que, comme « la chambre [session parlementaire] est ouverte, vous pouvez vous consulter au sujet de la pension dûe aux vieillards comme étant la première question à régler ». Impatientes, plusieurs rappellent au ministre « la promesse que vous nous avez fait » le 7 octobre 1935. Indignées, d’autres jugent parfaitement inacceptable qu’une pension soit distribuée presque partout au Canada, sauf au Québec. Quelques-unes vont même un peu plus loin, affirmant avoir droit à une pension de l’État. Une veuve de 73 ans écrit ceci : « ayant droit à cette pension je viens m’inscrire », une célibataire de 76 ans l’exige en contrepartie des taxes et loyers élevés qu’elle a payés sa vie durant, des épouses présentent la « grosse famille » qu’elles ont assumée ou le travail qu’elles ont effectué au fil des années comme des contributions à la nation qui méritent un retour.

Parfois, le ton des lettres se fait beaucoup plus impérieux. Une Montréalaise de 64 ans apostrophe son premier ministre en ces termes : « Pensez si un jour, vous êtes vieux et sans revenus, sans qu’il y ait faute de votre part, ne seriez-vous pas content de recevoir quelque chose pour rester avec votre “ vieille ” là où il vous plairait […] Oubliez vos bons revenus et dites-vous, qu’est-ce que je ferais si je n’avais pas cela et que je serais vieux. » Avec irritation, des femmes lui commandent aussi d’envoyer la pension demandée « par le prochain courrier », « right away, please », « d’ici 15 jours ». Entre une pauvreté extrême et un âge qui rapproche de la mort, il y a urgence en effet. Certaines l’exposent d’ailleurs crûment, presque avec violence, comme cette veuve de 77 ans qui habite Rivière-Blanche : « Quand je serai morte, jorai plus besoin de pansion » ou cette autre veuve de 69 ans qui écrit avec colère depuis la circonscription de Matane :

[Dans] Toute les autre province, ils ont leurs pension. Dans vos élections vous [êtes] toujours a venir nous écoeurer avec vos belles promesses […] Depuis si long-temps qu’on vous demande notre pension et vous refuser toujours nôtre pension et quand vien le temps des election vous nous bourrer de mentries. C’est la dernière, si vous nous donner pas de pension dici 15 jours, on va demander une élection au peuple.

Par ailleurs, on ne peut manquer de remarquer que la vieillesse féminine mise en scène dans ces lettres n’apparaît pas dotée de spécificités très évidentes. Aucune ne s’étonne que la limite d’âge prévue soit la même pour les deux sexes ou n’exprime cette conception séculaire mais si vivace selon laquelle les femmes vieillissent plus vite que les hommes (Feller 2005 : 56). Aucun commentaire ne remet en question l’idée d’accorder un soutien de l’État à tous les « vieillards », indépendamment de leur sexe. C’est à peine si un homme de 71 ans se dit « anxieux de savoir si le gouvernement donne plus aux hommes qu’aux femmes, et combien par moi ». Personne ne discute le principe d’une pension identique pour les femmes et les hommes. Personne non plus ne constate que ce montant représenterait pour beaucoup de Québécoises âgées un premier revenu régulier et un petit accroc au modèle si dominant du pourvoyeur. C’est tout juste si une femme sollicitant un emploi à la commission qui sera chargée de distribuer les pensions souligne l’intérêt d’une candidature féminine comme la sienne en disant que « la proportion de femmes qui pourrait réclamer cette pension serait assez considérable ». Il est certain que, dans un contexte de crise économique, de chômage aigu et de pauvreté chronique, femmes et hommes évitent avec soin tout ce qui pourrait remettre en cause leur demande ou venir rogner une aide éventuelle. En fait, d’autres études seraient nécessaires pour comprendre autant les raisons qui poussent l’État à instaurer une protection contre la vieillesse en principe neutre sur le plan du genre que celles qui incitent les bénéficiaires à accepter, tacitement, cette belle neutralité.

Conclusion

Le 8 juin 1936, deux femmes de 70 ans envoient les dernières demandes de pension que recevra le premier ministre Taschereau. Deux jours plus tard, celui-ci fait adopter la Loi sur les pensions de vieillesse qui accorde, comme prévu, un maximum mensuel de 20 $ aux Québécoises et aux Québécois âgés de 70 ans, citoyens canadiens et pauvres. Le lendemain, son gouvernement tombe. Ainsi se clôt l’un des premiers face-à-face entre les « vieillards » et l’État dans le Québec du xxe siècle.

L’impact des quelque 300 lettres conservées dans les officines gouvernementales ne doit pas être surestimé. Après tout, leurs retombées concrètes ne peuvent qu’être limitées. Les femmes et les hommes qui les ont écrites n’en participent pas moins à ce mouvement du xxe siècle qui fait peu à peu de la vieillesse une affaire d’État en Occident (Charles 2007). Leur geste s’inscrit en effet dans un contexte international fertile puisque, on l’a vu, des mouvements organisés de personnes âgées interpellent haut et fort leurs gouvernements respectifs durant les années 30 (Feller 2005; Amenta 2008; Thane 2010). Si l’épisode québécois de 1935-1936 est loin d’avoir la même ampleur, celles et ceux qui prennent alors l’État à partie réussissent malgré tout à donner une portée plus collective à leurs requêtes essentiellement individuelles.

Or, au cours de cet épisode, les femmes âgées se montrent très visibles et fort actives. Elles sont plus nombreuses que les hommes à se manifester, aussi bien en termes absolus que relatifs. Présentes dans 64 % des requêtes adressées au premier ministre Taschereau, elles sont aussi plus nombreuses à lui écrire directement. Alors qu’aucun mouvement du troisième âge ne se profile encore au Québec, elles expriment le sentiment naissant de former un groupe aux caractéristiques et aux besoins spécifiques. En cette période de transition, elles oscillent entre demander une protection contre la vieillesse et une protection contre la pauvreté, elles hésitent entre solliciter une nouvelle forme d’assistance et revendiquer un droit. Cependant, en s’immiscant grâce à leurs lettres dans l’appareil étatique et en tablant sur leur statut d’électrices indirectes, elles finissent également par tester les conceptions sexuées de la citoyenneté et de la participation à la vie politique. Bref, elles interviennent sur un terrain dont tant leur sexe que leur âge et leur appartenance de classe les tiennent à l’écart, à mi-chemin entre actions individuelles et collectives, entre demandes d’assistance et revendications de citoyenneté.

Parties annexes

Note biographique

Aline Charles enseigne au Département des sciences historiques de l’Université Laval et est membre du Centre interuniversitaire d’études québécoises. Plaçant le genre au coeur de l’analyse, ses recherches explorent l’histoire sociale du Québec au xxe siècle sous différents angles : les âges de vie, le travail, la santé, les politiques sociales et la citoyenneté.

Notes

-

[1]

L’article qui suit a bénéficié d’une subvention du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada. Il doit aussi beaucoup à l’aide de mes assistantes de recherche, Nadine Marcotte et Sophie Côté, ainsi qu’aux commentaires de Thomas Wien et de François Guérard et des deux évaluatrices anonymes (qui sont peut-être des évaluateurs). Hormis l’ajout de ponctuation et de majuscules pour faciliter la lecture, les citations tirées des lettres respectent l’orthographe et la syntaxe originales.

-

[2]

Série Correspondance reçue et envoyée, Fonds Louis-Alexandre Taschereau (P350, 1960-01-216/1 à 1960-01-216/13), Québec, Centre d’archives de Québec – Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

-

[3]

L’indigence signifie ici avoir un revenu annuel maximal de 365 $, y compris la pension mensuelle maximale de 20 $ prévue par la loi. Pour être admissible, il faut en outre avoir résidé 5 années dans une province où la demande est présentée et ne pas être un Indien ou une Indienne au sens de la Loi sur les Indiens.

-

[4]

La Loi des pensions de vieillesse représente donc la première intervention à long terme que le gouvernement fédéral opère dans ce champ de compétence provincial. Il demande en 1927 aux provinces de payer d’abord 50 % des coûts, puis 75 % à partir de 1931.

-

[5]

Instaurée par le premier ministre Taschereau lui-même, cette commission recommande en 1933 que le Québec participe au programme fédéral des pensions de vieillesse.

-

[6]

Voir par exemple : L’Action catholique, 17 février 1927; Progrès du Saguenay, 28 janvier 1928; Le Soleil, 14 janvier 1928; Le Devoir, 12 janvier 1934; L’Événement, 30 septembre 1935; L’Action catholique, 9 octobre 1935; La Presse, 27 mars 1936; Le Clairon, 17 avril 1936; L’Étoile du Nord, 23 avril 1936.

-

[7]

L’Action catholique et L’Évènement, 30 septembre 1935 : 1. Des élections fédérales canadiennes ont lieu le 14 octobre 1935 et des élections provinciales québécoises suivent le 25 novembre 1935. Chaque fois, Taschereau, chef du Parti libéral au Québec et premier ministre de la province, promet d’établir les pensions de vieillesse, d’abord pour appuyer la campagne électorale du Parti libéral canadien, puis pour gagner ses propres élections au Québec.

-

[8]

La Presse, 7 octobre 1935 : 1.

-

[9]

Si cette correspondance s’étale de 1915 à 1936, elle concerne en fait surtout la période 1930-1936.

-

[10]

Voir en particulier : « À Hull, M. Duplessis expose son programme et attaque violemment le régime Taschereau », Le Journal, 19 octobre 1934; « Triomphe sans précédent », Le Journal, 21 juin 1935; « Le programme de notre chef conservateur est celui du peuple de notre province », Le Journal, 27 juin 1935.

-

[11]

Ce pourcentage et le suivant s’appliquent uniquement aux 225 demandes de pension explicites. On le verra plus loin, cette correspondance comprend aussi d’autres types de lettres liées aux pensions de vieillesse.

-

[12]

Il s’agit de l’Association ouvrière indépendante de Saint-Hyacinthe, du Conseil du travail national de Québec et des « Croisés canadiens des Papas et des Fils ».

-

[13]

Tableau 075-0013 – Statistiques historiques, population, selon l’âge et le sexe, Base de données CANSIM, Statistique Canada, [En ligne], [www5.statcan.gc.ca/cansim/pick-choisir?lang=fra&p2=33&id=0750013] (1er juin 2013).

-

[14]

Cette mesure d’assistance sociale est mise en place par les trois paliers gouvernementaux (fédéral, provincial et municipal) à partir de 1932. Distribuée en priorité aux pères de famille, elle fournit une aide, minime, pour payer les frais de nourriture, de chauffage, de vêtements, d’électricité, de gaz et de loyer.

-

[15]

Pareille ambivalence n’est spécifique ni au Québec ni à la période de la crise, pas plus qu’elle ne constitue l’apanage d'un sexe ou d’une classe sociale. On la trouve aussi, par exemple, chez les magistrats français qui réclament à l’État une pension de retraite au début du xixe siècle (Troyansky 2005).

Références

- Amenta, Edwin, 2008 When Movements Matter : The Townsend Plan and the Rise of Social Security. Princeton, Princeton University Press.

- Babich, Kristina, et Daniel Béland, 2009 « Policy Change and the Politics of Ideas : The Emergence of the Canada/Quebec Pension Plans », Canadian Review of Sociology, 46, 3 : 253-271.

- Baillargeon, Denyse, 2006 « Indispensable but not a Citizen : The Housewife in the Great Depression », dans Mona Gleason et Adele Perry (dir.), Rethinking Canada. The Promise of Women’s History. 5e éd., Toronto, Oxford University Press : 179-194.

- Bouchard, Carl, 2010 « Le soulagement, l’espoir, l’attente : lendemains de guerre dans les lettres de citoyens français adressées au Président Wilson », dans François Pernot et Valérie Toureille (dir.), Lendemains de guerre… De l’Antiquité au monde contemporain : les hommes, l’espace et le récit, l’économie et le politique. Bruxelles, Peter Lang Éditions scientifiques : 111-119.

- Bourdieu, Jérôme, Gilles Postel-Vinay et Akiko Suwa-Eisenmann, 2008 « Aging Women and Family Wealth », Social Science History, 32, 2 : 143-174.

- Bradbury, Bettina, 2011 Wife to Widow : Lives, Laws, and Politics in Nineteenth-Century Montreal. Vancouver, University of British Columbia Press.

- Bryden, Kenneth, 1974 Old Age Pensions and Policy Making in Canada. Montréal/Londres, McGill-Queen’s University Press.

- Bryden, Penny E., 1998 Planners and Politicians. Liberal Politics and Social Policy, 1957-1968. Montréal, McGill-Queen’s University Press.

- Caplan, Jane, et John Torpey (dir.), 2011 « Introduction », dans Jane Caplan et John Torpey (dir.), Documenting Individual Identity : The Development of State Practices in the Modern World. Princeton, Princeton University Press : 1-12.

- Carman, Francis A., 1915 « Canadian Government Annuities : A Study of Their Relation to Poverty in Old Age », Political Science Quaterly, 30, 3 : 425-447.

- Charles, Aline, 2011 « Catégories en mouvement dans le Canada du xxe siècle : activité, inactivité, genre et âge », dans Alain Degenne, Catherine Marry et Stéphane Moulin (dir.), Les catégories sociales et leurs frontières. Québec, Les Presses de l’Université Laval : 271-304.

- Charles, Aline, 2007 Quand devient-on vieille? Femmes, âge et travail au Québec, 1940-1980. Québec, Les Presses de l’Université Laval et Institut québécois de recherche sur la culture.

- Christie, Nancy, 2000 Engendering the State. Family, Work, and Welfare in Canada. Toronto, University of Toronto Press.

- COMMISSION DES ASSURANCES SOCIALES DE QUÉBEC (COMMISSION MONTPETIT), 1933 L’assurance du vieil âge. Québec, ministère du Travail [5e rapport].

- Davies, Megan J., 2003 Into the House of Old. A History of Residential Care in British Columbia. Montréal, McGill-Queen’s University Press.

- Dillon, Lisa Y., 2008 The Shady Side of Fifty : Age and Old Age in Late Victorian Canada and the United States. Montréal, McGill-Queen’s University Press.

- DORVAL, Dr. L.A., 1936 « Loi concernant les pensions de vieillesse. Ce que le médecin doit en connaître », L’Action médicale, 12, 9 : 828-830.

- Emery, Herbert J.C., et Jesse Matheson, 2008 « Public Pensions and Elderly Mortality in Canada : Comparing Means Tested and Universal Eligibility, 1921-1966 », New Economics Papers – Business, Economic & Financial History, 9, [En ligne], [econ.ucalgary.ca/sites/econ.ucalgary.ca/files/publications/fullDraftApril14.pdf] (1er juin 2013).

- Fahrni, Magda, 2012 « “ Respectfully Submitted ” : Citizens and Public Letter-Writing during Montreal’s Influenza Epidemics, 1918-1920 », dans Magda Fahrni et Esyllt Jones (dir.), Epidemic Encounters : Influenza, Society, and Culture in Canada, 1918-20. Vancouver, University of British Columbia Press : 70-95.

- Fassin, Didier, 2000 « La supplique. Stratégies rhétoriques et constructions identitaires dans les demandes d’aide d’urgence », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 5, 5 : 955-981.

- Feller, Élise, 2005 Du vieillard au retraité. Histoire de la vieillesse en France. Paris, Seli Arsan.

- Finkel, Alvin, 2006 Social Policy and Practice in Canada. A History. Waterloo, Wilfrid Laurier University Press.

- GOUVERNEMENT DU CANADA, 1927a Débats de la Chambre des communes : 1924-1927. Ottawa, Imprimerie F.A. Acland.

- GOUVERNEMENT DU CANADA, 1927b Loi des pensions de vieillesse, c.35, s.1.

- GRAYSON, Linda M., et Michael BLISS, 1971 The Wretched of Canada. Letters to R.B. Bennett 1930-1935. Toronto, University of Toronto Press.

- Heap, Ruby, et Alison Prentice, 1993 « “ The Outlook for Old Age is not Hopeful ” : The Struggle of Female Teachers over Pensions in Quebec, 1880-1914 », Histoire sociale, 26, 51 : 67-94.

- LAROCHE, Ferdinand, 1928 « Les ouvriers à Ottawa », L’Action catholique, 11 février.

- LespÉrance-Morin, Suzanne, 1981 Les débats concernant la loi des pensions de vieillesse au Québec de 1927 à 1936. Maîtrise en histoire. Montréal, Université de Montréal.

- MAGNAN, Charles-Joseph (SOCIÉTÉ DE SAINT VINCENT DE PAUL), 1928 « Une loi antifamiliale », Le Soleil, 14 janvier.

- Mitchell, Daniel J.B., 2000 Pensions Politics and the Elderly. Historical Social Movements and their Lessons for our Aging Society. New York, M.E. Sharpe.

- Orloff, Ann Shola, 1993 The Politics of Pensions. A Comparative Analysis of Britain, Canada and the United States, 1880-1940. Madison, University of Wisconsin Press.

- Ratcliffe, Barrie M., et Christine Piette, 2007 « Vivre la vieillesse : femmes pauvres et exclusion », dans Barrie M. Ratcliffe et Christine Piette (dir.), Vivre la ville. Les classes populaires à Paris (1ère moitié du xixe siècle). Paris, Boutique de l’histoire : 225-256.

- Snell, James G., 1996 The Citizen’s Wage. The State and the Elderly in Canada, 1900-1951. Toronto, University of Toronto Press.

- ST-JEAN, Idola, 1928 « Discours de Mlle Idola St-Jean », La Bonne Parole, 16, 3 : 2-3.

- Thane, Pat (dir.), 2010 « Older People and Equality », dans Pat Thane (dir.), Unequal Britain : Equalities in Britain since 1945. Londres-New York, Continuum : 7-28.

- Troyansky, David D., 2005 « Narrations personnelles et institutionnelles du vieillissement : le cas de la magistrature post-révolutionnaire », dans Françoise Cribier et Élise Feller (dir.), Regards croisés sur la protection sociale. Paris, Cahiers d’histoire de la Sécurité sociale : 23-43.

- Vaillancourt, Yves, 1988 L’évolution des politiques sociales au Québec, 1940-1960. Montréal, Presses de l’Université de Montréal.

Liste des figures

Lettres envoyées à Louis-Alexandre Taschereau sur les pensions de vieillesse, 1935-1936