Résumés

Résumé

En France, la maternité chez des femmes en situation de handicap mental est de moins en moins exceptionnelle. Après avoir étudié le concept de parentalité et plus particulièrement le contexte de la parentalité chez des mères en situation de handicap mental, l’auteure propose une analyse des discours, croyances et valeurs de trois personnes-clés issues des domaines médical et de l’accompagnement social. Cette approche exploratoire aide à mieux saisir la problématique de l’intervention auprès de ces mères et, à dégager des priorités permettant de construire la base d’une formation fondée sur les compétences parentales et professionnelles, dans une dynamique de soutien à la parentalité.

Summary

Maternity for mentally challenged women in France has become less and less exceptional. After analyzing the concept of parenthood and in particular the context of parenthood for mothers who are mentally challenged, the author examines the discourses, beliefs and values of three key professionals in the medical and social work fields. Her exploratory approach facilitates a better understanding of the issue of working with these mothers and lays out the priorities that would permit the establishment of a basis for a training aimed at giving support to parenthood that is founded on parental and professional competence.

Corps de l’article

J’exerce depuis dix-huit ans la profession d’éducatrice spécialisée auprès d’enfants, âgés de 6 à 14 ans, qui présentent une déficience intellectuelle. Depuis plusieurs années, mes collègues et moi rencontrons des familles dont les parents sont eux aussi dans la même situation de handicap. Ces parents, que nous avons très souvent connus enfants, bouleversent nos pratiques et rendent nécessaire la modification de nos attitudes éducatives vers un accompagnement à la parentalité ; en effet, nous constatons que, dans leurs projets d’avenir, le désir de fonder une famille est dominant chez les jeunes filles et garçons : les premières présentent la maternité comme allant de soi, pour elles-mêmes et la perçoivent comme une évidence « après qu’on est grand, on a des enfants, c’est normal » (Gruson 2002 : 113).

En France, la famille dont l’un ou les deux parents sont en situation de handicap mental est de moins en moins exceptionnelle et amène une réflexion d’ordre éthique : le droit donné aux femmes d’accéder à la maternité mais aussi celui des enfants d’avoir des parents qui remplissent suffisamment bien leur fonction parentale sont deux questions centrales récurrentes et déstabilisantes !

En tant que professionnelle dans le secteur médico-social, j’ai assisté à l’évolution de la représentation du handicap et des termes pour le définir, au sein même de l’association dans laquelle je suis salariée ; les termes employés ne sont pas neutres, ils révèlent des choix de société et a fortiori nos pratiques dans le domaine de la pédagogie spécialisée : le problème central ne serait plus celui du handicap mais celui de la personne dans son environnement. C’est ainsi que la notion d’intégration s’est considérablement étendue : sur le plan du discours, ce n’est pas seulement l’insertion des personnes dans leur famille et dans leur communauté qui est revendiquée, mais la participation sociale qui prend forme dans les relations entre l’individu et ses différents milieux de vie tels que l’école, le milieu du travail, les centres de loisirs. Cette estimation de l’évolution des représentations est basée sur des observations personnelles et principalement sur l’étude des projets éducatifs conçus et mis en place au sein de l’unité dans laquelle je travaille.

Les travaux portant sur l’interprétation des classifications traditionnelles, tels que ceux du Comité québécois sur la Classification internationale des déficiences, incapacités et handicaps (CQCIDIH), s’inscrivent dans cette volonté d’abandonner la terminologie négative de même que de « contrer l’exclusion sociale et de permettre la réalisation des habitudes de vie des personnes », d’où la proposition d’un « modèle d’intégration biopsychosociale » destiné à « appréhender ensemble les aspects physiologiques personnels et sociétaux » (Rossignol 1999 : 417). Le modèle social du handicap refuse d’expliquer ce dernier par les caractéristiques individuelles des personnes et met l’accent sur l’ensemble des barrières physiques ou socioculturelles faisant obstacle à la participation sociale et à la pleine citoyenneté des personnes visées (Ravaud 1999 : 64) : il définit le handicap comme un problème créé par la société.

Cette position révèle aux travailleuses sociales et aux travailleurs sociaux — dont je fais partie — la nécessité d’agir dans le milieu de vie de la personne et sur les obstacles posés par les divers systèmes de notre société. Ces travaux ont contribué à la publication de la récente Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) qui reconnaît la déficience comme un problème de fonctionnement lié à un état de santé. La CIF tient donc compte des aspects sociaux du handicap et fournit une méthodologie pour évaluer l’impact de l’environnement social et physique sur les fonctionnalités de la personne (Organisation mondiale de la santé 2002)[1]. Ce nouveau paradigme induit par la CIF a des répercussions sur les termes employés (par exemple, « fonctionnement », « activité », « participation ») dans le domaine de la pédagogie spécialisée : pour De Carlo-Bonvin (2003 : 11), leur signification dépend de l’état d’un système lexical à un moment donné, du contexte culturel dans lequel ils sont employés et de normes variables d’une population à une autre, d’un secteur professionnel à un autre. Je partage la position selon laquelle ce nouvel outil est loin d’être connu ; la nouvelle terminologie est peu employée par les acteurs et les actrices du terrain de l’éducation, de l’enseignement spécialisé et plus particulièrement des établissements spécialisés : nous manquons d’exemples concrets d’application dans notre domaine d’activité. Rossignol (1999 : 419) cite, par exemple, l’implicite du caractère irrécupérable du « handicap mental » qui sous-tend la législation française et les pratiques institutionnelles les plus courantes. Selon cette nouvelle classification, je parlerai dans le texte qui suit de « personnes en situation de handicap mental » et, en ce qui concerne mon propos, de « mères en situation de handicap mental » ; mais l’expression « mères présentant une déficience intellectuelle » est la plus courante dans mon domaine professionnel. Ces deux expressions sont pour moi complémentaires et intrinsèquement liées : je les emploierai toutes deux de manière interchangeable.

Concernant la parentalité, les grandes lois d’intégration[2] (loi d’orientation de 1975, rapport Lasry en 1982, loi de janvier 2002) et la dynamique d’ouverture des établissements ont permis que, pour les personnes visées dans le présent texte, les conditions d’existence dans la communauté se rapprochent maintenant des conditions ordinaires ; ces diverses orientations ayant pour objet l’intégration sont les conséquences directes des mouvements de la normalisation (Wolfensberger et autres 1972) ainsi que des courants de la valorisation du rôle social (Wolfensberger 1991) et de la qualité de vie (Goode 1994). Ils ont aussi amené à considérer que les femmes présentant un déficit intellectuel ont les mêmes droits que tout autre individu, y compris celui d’être parent. Vivre normalement, c’est aussi nouer des relations et avoir accès à une vie sociale. Une parentalité exceptionnelle naît alors de ce profond mouvement de normalisation. En 1995, L’Union nationale des amis et parents de l’enfance inadaptée (UNAPEI) estime à 13 000 le nombre d’enfants nés de parents en situation de handicap mental[3]. Les études épidémiologiques sur ces parents sont lacunaires et les études empiriques effectuées au sein des associations sont peu coordonnées. À titre d’exemple, au sein de l’Association de parents de l’enfance inadaptée (APEI) de Lille, affiliée à l’UNAPEI, en avril 2001, 149 enfants avaient un ou deux parents qui fréquentaient les différents services de l’association ; ces parents travaillaient, pour la plupart, à temps plein ou à temps partiel selon leurs capacités, dans des centres d’aide par le travail (CAT).

Devant cette réalité grandissante, la question de l’éthique est omniprésente dans la recherche décrite ci-dessous, et mon objectif est de traiter de l’accompagnement social comme un des facteurs fondamentaux de santé, la plus grande partie de ce que font les parents pour les enfants étant un travail pour la santé (Graham 1997 : 59). La question de l’éthique et de la parentalité alimente les conversations, favorise les points de vue souvent excessifs de part et d’autre et témoigne du tiraillement permanent entre eugénisme et respect des décisions, parfois au sein d’un même établissement. Dans le champ de la promotion de la santé (domaine principal de recherche de mes études universitaires), il est nécessaire, à mon sens, de s’interroger aussi sur les valeurs impliquées dans les programmes d’intervention puisque la promotion de la santé, comme l’ensemble de la santé publique, est fondamentalement une entreprise normative (Massé 1999 : 75).

Au centre de ce questionnement, un projet est né[4] qui a consisté en une réflexion sur un dispositif de formation à l’accompagnement de mères (déficience légère[5], voire moyenne[6]) pour des personnes qui intégreraient une équipe pluridisciplinaire (éducatrices ou éducateurs spécialisés, éducatrices ou éducateurs de jeunes enfants, conseillers ou conseillères d’économie sociale et familiale, moniteurs-éducateurs ou monitrices-éducatrices), et ce, dans le contexte d’un projet de création d’un service d’accompagnement d’adultes handicapés mentaux et de leurs enfants, déposé au Conseil général du Nord de la France, collectivité territoriale, en 2000.

Dans la démarche éthique en matière d’éducation à la santé qui est la mienne, l’accompagnement des mères qui présentent une déficience intellectuelle est volontairement orienté selon une vision positive[7] : il s’agit, pour moi, de miser sur leurs possibilités et leurs compétences. Fougeyrollas et autres (1998) ont défini le handicap comme une limitation des habitudes de vie d’une personne découlant des interactions entre les facteurs personnels (les déficiences et les incapacités) et les facteurs environnementaux, agissant comme des éléments facilitant la réalisation des rôles sociaux ou faisant obstacle à ceux-ci. C’est en évaluant les obstacles (par exemple, les attitudes négatives des professionnelles et des professionnels à l’égard des mères) ou les éléments facilitateurs (par exemple, un encadrement soutenu par les professionnelles et les professionnels de même que l’entourage de ces femmes dans leur rôle parental) que je vais pouvoir comprendre dans quelle mesure ces mères sont capables de jouer pleinement leur rôle de parent.

Cette position m’a permis de mettre en place des hypothèses de travail, des principes éthiques et, dans la mesure du possible, un partenariat qui « repose sur un modèle pédagogique d’intervention valorisant les principes de l’appropriation de l’autonomie et de l’autodétermination de la personne, de sa famille et des intervenants » (Guerdan et Bouchard 1998 : 20).

Après une mise en contexte du projet, je présenterai les entretiens que j’ai menés avec des personnes clés du milieu afin de mieux saisir la problématique de l’intervention auprès de ces parents, en particulier auprès de ces mères, et j’exposerai finalement les bases sur lesquelles devrait reposer un projet d’accompagnement leur permettant de vivre le plus normalement possible leur parentalité.

La parentalité chez des personnes ayant une déficience intellectuelle

En France, la situation de parentalité chez des personnes en situation de handicap mental est complexe sur le plan légal : le parent ayant une déficience intellectuelle est responsable de ses enfants, même s’il n’est pas responsable de son propre patrimoine. Complexe aussi parce que, en vertu des courants de la normalisation et de la valorisation du rôle social, on considère que la personne en situation de handicap a les mêmes droits que tout autre individu, y compris celui d’être parent, à condition de bénéficier d’un accompagnement, d’une guidance pour sa vie quotidienne[8]. Une parentalité exceptionnelle naît de ce profond mouvement de normalisation. Il importe alors de présenter le contexte législatif qui l’entoure, de définir le concept de parentalité et de dresser un bref état de la littérature relative aux problèmes posés par ce type de parents.

Le contexte législatif de l’autorité parentale

La simple existence d’un handicap, physique ou mental, n’entraîne pas de conséquences automatiques au regard des droits de la personne, une incapacité ne s’appliquant que si l’individu est hors d’état de manifester sa volonté.

Néanmoins, dans l’exercice de l’autorité parentale, il faut tenir compte de deux intérêts qui peuvent parfois diverger : celui du parent en situation de handicap, d’une part, dont il a été reconnu que l’épanouissement personnel nécessite une marge importante d’autonomie et l’intégration sociale la plus large possible et, d’autre part, celui de l’enfant, qui courra peut-être davantage de risques si sa garde est confiée à un parent dans la même situation.

En France, la solution adoptée pour concilier ces deux intérêts a consisté dans le maintien de l’autorité parentale, celle-ci pouvant toutefois exceptionnellement être remise en question. De manière générale, selon Houzel (1999), les dysfonctionnements au sein de la famille interviennent soit par excès (rigidité dans des exigences disproportionnées par rapport à l’âge de l’enfant), soit par défaut (difficultés à assumer l’autorité, incitation à des comportements asociaux) ; pour les enfants nés de parents en situation de handicap mental, ce sont là des motifs qui rendent parfois nécessaire l’intervention du juge des enfants et la mesure judiciaire est alors soit une mesure d’assistance éducative, soit un retrait de garde (on confie l’enfant à une famille d’accueil ou on le place dans un foyer social), soit une délégation de l’autorité parentale ou encore le retrait partiel de l’autorité parentale ou la déchéance de cette autorité : dans ce dernier cas, l’adoption est possible sans l’accord des parents ; dans tous les cas, si les parents y consentent, l’adoption peut être proposée (UNAPEI 1994 : 29).

Pour maintenir ou non l’exercice de l’autorité parentale, les juges tiennent donc compte des risques particuliers courus par la mineure ou le mineur tout en partant du principe que, dans la mesure du possible, il lui est préférable de rester à la charge de ses parents et dans son milieu d’origine.

Selon les termes de l’article 373 du Code civil, l’autorité parentale sera retirée à l’adulte « hors d’état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause ». Cela a été constaté dans les nombreux travaux relatifs à la parentalité chez des personnes en situation de handicap mental, il est nécessaire pour l’enfant, surtout en très bas âge, de bénéficier d’une surveillance constante et efficace. Cette aide ira s’intensifiant avec les difficultés éprouvées par les père et mère et « justifiera parfois la remise en question de l’exercice de leur autorité sur le jeune enfant » (UNAPEI 1993 : 8).

Un démembrement partiel de l’autorité parentale est envisageable, en vertu de la distinction entre les attributs relatifs aux biens et à la personne de l’enfant. Fort logiquement, le parent jugé incapable d’administrer ses propres biens ne pourra gérer ceux de son enfant, mais les mesures prescrites pourront ne toucher que ses droits et devoirs d’ordre patrimonial.

La déchéance totale ou partielle de la dévolution de l’autorité parentale pourra également intervenir dans le cas de certaines condamnations pénales, de mauvais traitements infligés à la personne mineure ou de conduite mettant en danger sa sécurité, sa santé, sa moralité ou son équilibre (UNAPEI 1993 : 9).

Depuis quelques années, la question de savoir s’il faut ou non adopter une loi relative à la stérilisation des personnes présentant une déficience intellectuelle est débattue au Parlement mais également dans les milieux médical, du travail social, universitaire ainsi qu’au Comité consultatif national d’éthique (CCNE) constitué en 1983 : « le but de toute pratique eugénique est la sélection de certaines personnes, sélection qui a pour effet de modifier, et surtout d’améliorer, le patrimoine génétique de l’espèce humaine » (Bachelard-Jobard 2001 : 13).

L’argument dominant en faveur de l’adoption d’une loi est l’inaptitude des personnes handicapées à s’occuper d’un ou d’une enfant, mais selon l’article 16-3 du Code civil, issu de la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994, la stérilisation est illicite si le motif invoqué est cette inaptitude.

En septembre 1997, on a révélé en France la pratique de stérilisations non consenties sur de jeunes femmes ; le recours à cette « solution » chirurgicale n’étant pas exceptionnel (Diederich 2000 : 130), la question suivante a été immédiatement posée : « les stérilisations réalisées en France relèvent-elles de l’eugénisme ? » (Moyse 1998 : 36). Cette question met bien en valeur l’ambivalence des opinions concernant les pratiques de stérilisation, positions qui oscillent entre eugénisme et protection de jeunes filles ou femmes en situation de handicap. Certaines personnes estiment, que les stérilisations ne relèvent pas de l’eugénisme lorsqu’elles sont pratiquées sur de jeunes personnes « afin de leur épargner des grossesses qu’elles ne seraient pas à même d’assumer » ; d’autres affirment, au contraire, qu’il s’agit bien là d’une mutilation et que, « quelles que soient les difficultés rencontrées par les parents d’un enfant handicapé, le moindre des égards que nous devons à ceux que nous prétendons respecter serait de reconnaître que leur déficience ne change pas en actes anodins, des actes que nous estimons inacceptables lorsqu’ils sont effectués sur des personnes en bonne santé » (Moyse 1998 : 44).

Le concept de parentalité[9]

La parentalité est un néologisme qui a été introduit pour la première fois en 1961, par le psychanalyste Paul Racamier. Ce terme a connu un succès tel qu’il est de mode à présent. Compte tenu de la pluralité des modèles de familles, il existe une certaine souplesse dans la représentation construite par chacun et chacune « du parent suffisamment bon ». Je tente néanmoins de définir ici les configurations familiales les plus à même de fournir un cadre approprié et structurant pour le développement de l’enfant. Pour cela, je me suis appuyée sur le « modèle psycho-pédagogique des douze besoins » présenté par Pourtois et Desmet (1999). Ce modèle a pour objet l’établissement de repères dans l’éducation des enfants ; autrement dit, les parents, les praticiens et les praticiennes de même que les chercheurs et les chercheuses peuvent y trouver un tableau d’ensemble des diverses composantes psychopédagogiques indispensables aux besoins des enfants ainsi que des propositions de pratiques éducatives répondant au mieux à ces besoins.

La parentalité est un concept qui englobe un certain nombre de tâches et de conduites développées par la mère et le père à l’égard de l’enfant afin de lui assurer le meilleur développement possible : aussi les parents contribuent-ils à cette mission éducative (ou s’efforcent-ils de le faire) dans les quatre principales dimensions qui favorisent l’élaboration de l’identité de leur enfant. Ces dimensions (affectives, cognitives, sociales et idéologiques) renvoient à un ensemble de douze besoins en articulation les uns avec les autres et expriment la dépendance de l’enfant à son milieu ; le parent répond et adapte ses réponses aux besoins de l’enfant et participe ainsi à la construction de l’identité de ce dernier ou de cette dernière. En ce qui concerne les besoins du domaine affectif, ils se trouvent associés aux besoins d’attachement, d’acceptation et d’investissement. Pour leur part, les besoins de stimulation, d’expérimentation et de renforcement relèvent de la catégorie des besoins du domaine cognitif ; les besoins sociaux, de leur côté, sont nécessaires pour accéder à l’autonomie sociale : les besoins de communication, de considération et de structures constituent cette catégorie ; enfin, les besoins idéologiques renvoient à la notion de valeurs, celles-ci étant présentes dans les réponses aux besoins affectifs, cognitifs et sociaux.

Pour résumer, disons que « la parentalité est l’ensemble du savoir-être et des savoir-faire affectifs, intellectuels, techniques et sociaux que des adultes, hommes, femmes, doivent mettre en oeuvre pour éduquer leurs enfants » (Monnier 2000 : 164).

En relation avec les compétences liées à la parentalité des personnes en situation de handicap, il me semble important de mentionner qu’en France, dans le milieu du travail social et, en amont, dans les organismes de formation des travailleurs sociaux et des travailleuses sociales, le discours sur ces compétences tend à jeter le doute sur leur existence et porte encore surtout sur les manques et les lacunes, les problèmes et les insuffisances des personnes suivies avec, comme référence, une norme, un modèle « normatif » qui n’est ni nommé ni explicité : si les familles sont parfois regardées avec des pratiques de « production » de santé, c’est presque toujours de pathologies physiques et mentales et fort rarement, sinon par les spécialistes de l’histoire et les ethnologues, de soins et de santé (Cresson 1997 : 60). Par ailleurs, les discours sur la famille et la santé sont essentiellement « des discours sur les familles confrontées à des problèmes de santé ou sur les difficultés à gérer ces problèmes » (Cresson 1997 : 47).

De l’intérieur du travail social commencent toutefois à s’élever des voix qui veulent mettre l’accent sur la « bientraitance » (par exemple, Gabel, Jesu et Manciaux 2000 : 30) pour plusieurs motifs. D’abord, les familles, quelles que soient leurs formes et leurs conditions de vie, sont à l’évidence les premières instances de protection des enfants. De plus, les enfants ont en général d’autant plus de chances d’être bien traités que leurs parents l’auront été ou le sont eux-mêmes par les différents acteurs et actrices et les établissements qui participent à la construction et à l’accompagnement de leur parentalité (sur le plan de la préparation, de l’expérience, de l’exercice et de la pratique de celle-ci). Ces auteurs et auteures estiment en effet que, s’ils sont mieux respectés, mieux estimés et mieux soutenus dans leurs compétences et leurs responsabilités, les parents pourront être plus respectueux et assurer une meilleure protection de leurs enfants.

Les études sur la question

Les études sur la parentalité chez des personnes en situation de handicap mental sont pour la plupart nord-américaines. J’y reviendrai après avoir indiqué les quelques travaux européens qui suivent. En Europe, la plupart des recherches sont anglo-saxonnes ou belges : celles qui sont issues de la Belgique traitent pour la grande majorité de la sexualité et de la vie affective chez les personnes qui présentent une déficience intellectuelle (Mercier, Delville et Collignon 1994 ; Delville et Mercier 1997 ; Delville et Muselle 1998) ; en France, le même axe de recherche, avec un questionnement supplémentaire sur la stérilisation des personnes en situation de handicap mental, émerge dans les études et recherches de Giami, Humbert-Viveret et Laval (1983), de Giami et Lavigne (1993) ainsi que de Giami (1999) et Giami et Leridon (1999), de Lavigne (1996), de Moyse (1998) et de Diederich (1998a, 1998b, 2000) ; ces recherches ont suscité colloques et journées d’étude, parfois au sein même des centres de formation de travailleurs sociaux et de travailleuses sociales. En ce qui concerne exclusivement le thème de la parentalité chez des personnes en situation de handicap mental, peu d’ouvrages sont publiés : dans la région Nord-Pas-de-Calais, le groupe de recherche de l’Association de recherche et d’étude sur la déficience intellectuelle et la parentalité (AREDIP) est actif depuis quelques années et a lancé une des premières publications françaises sur ce sujet (Baelde et autres 1999).

L’équipe nord-américaine de Louise Éthier, travaillant à l’Université du Québec à Trois-Rivières (Groupe de recherche en développement de l’enfant et de la famille), mérite d’être mentionnée. Dans un article de 1999, cette équipe présente une revue d’ouvrages qui, dans leur ensemble, mettent l’accent sur les difficultés parentales de tous ordres, en insistant sur celles des mères en situation de handicap mental. Ces études invoquent un manque de connaissances quant aux soins de base à donner à un bébé, une absence d’interactions positives entre la mère et l’enfant, de même qu’une faible capacité à prendre des décisions efficaces ou à résoudre des problèmes, à agir en situation d’urgence ou à reconnaître les indices de maladie chez l’enfant. Les mères éprouvent, selon ces études, beaucoup de difficultés à envisager les possibilités qui s’offrent lors d’une prise de décision, particulièrement dans des situations potentiellement dangereuses pour l’enfant. Ces travaux soulignent également les limites cognitives qui empêchent souvent les mères de bien comprendre la portée de leurs gestes.

On lit, par exemple, dans Feldman et autres (1985), que les mères en situation de handicap mental sont moins engagées auprès de leurs enfants et qu’elles sont généralement plus restrictives et punitives que les mères sans incapacité. De façon générale, elles présentent un niveau de sensibilité maternelle peu élevé, les rapprochant étroitement des mères ayant abusé de leurs enfants ou les ayant négligés (Crittenden et Bonvillian 1984). Feldman, Léger et Walton-Allen (1997) signalent que les parents en situation de handicap mental ont un niveau de stress beaucoup plus élevé que les parents sans incapacité, le stress étant encore plus marqué chez les mères ayant plusieurs enfants et des enfants d’âge scolaire. Plusieurs autres auteures ou auteurs nord-américains considèrent enfin qu’un faible niveau intellectuel du parent représente un risque important d’abus ou de négligence.

Devant un réquisitoire si imposant, il est toutefois essentiel d’en expliquer en partie la cause et d’apporter des nuances importantes. Louise Éthier et autres (1999 : 120) soulignent en effet que la grande majorité des études portent sur une population qui manifeste déjà des difficultés : parents négligents ou parents qui présentent une incompétence parentale et enfants qui sont suivis par des organismes de protection de l’enfance. Il s’agit donc de personnes qui éprouvaient déjà des difficultés dans l’éducation de leurs enfants et qui ont été repérées à ce titre. Il apparaît ainsi difficile de porter un jugement sur leurs capacités parentales, en l’occurrence surtout maternelles, tant que n’auront pas été menées des études non cliniques, car l’on peut faire l’hypothèse que les mères ciblées par les études citées vivent, la plupart du temps, des situations qui exercent de fortes pressions sur leurs capacités parentales. Il est alors fort probable que ce biais puisse donner lieu à des taux surestimés de négligence, de fragilités, de difficultés, etc. Il y aurait avantage à s’inspirer à cet égard des critiques méthodologiques qui se sont élevées, à partir des années 70 et 80, à l’encontre de diverses études portant sur la transmission intergénérationnelle de la maltraitance dans l’ensemble de la population. Un grand nombre de chercheurs et de chercheuses ont fait quasiment la même erreur que les travailleurs sociaux et les travailleuses sociales, erreur que Cyrulnik (cité par Lecomte (1999)) appelle le « biais du professionnalisme » : ils ne repéraient que les personnes qui répétaient la maltraitance. Dès lors, celle-ci semblait bien plus importante qu’elle ne l’était en réalité. En effet, si l’on examine les origines familiales de l’enfant victime de mauvais traitements, on constate que, dans la grande majorité des cas, ses parents eux-mêmes ont été maltraités. D’où l’opinion que la maltraitance se transmet de génération en génération, opinion qui devient la conclusion de diverses études utilisant cette approche dite rétrospective. Or, il s’agit là d’une erreur de perspective car si l’on aborde le processus dans le sens chronologique, c’est-à-dire si l’on étudie ce que deviennent les enfants maltraités une fois adultes, on constate que seule une faible proportion évolue vers la délinquance ou la maltraitance. Cette méthode dite prospective, ou longitudinale est plus lourde à appliquer et donc plus coûteuse et plus rarement utilisée, mais elle fournit une image plus juste de la réalité.

Cette revue de la littérature permet de voir une tendance forte à mettre l’accent sur les problèmes des parents, tout comme la logique du travail social encore prégnante en France ; comme l’article d’Éthier et autres le souligne, d’autres nuances peuvent aussi être apportées aux conclusions « négatives » des études nord-américaines indiquées plus haut. Par exemple, Whitman et Accardo (1993) rapportent que la pauvreté, l’absence de formation à l’emploi, l’absence de modèles parentaux convenables, l’isolement social, l’ignorance des ressources disponibles, des expériences de vie limitée et la peur omniprésente de se faire enlever leur enfant par les services sociaux peuvent, plus que les limites intellectuelles, entraver les compétences de ces parents. Plusieurs études attestent que le niveau d’incompétence parentale n’est pas directement fonction du degré d’intelligence, à moins que celui-ci ne soit en dessous de 50-60 (Keltner 1994 ; Tymchuk et Feldman 1991).

De plus, les études citées mettent l’accent sur les habiletés à prendre physiquement soin des enfants, sans tenir compte de la sensibilité émotionnelle du parent à l’égard de l’enfant : « Cette tendance dérive d’une vision limitée de la conception selon laquelle les difficultés parentales sont directement fonction des limites cognitives et d’un manque de connaissances et d’un savoir-faire. Or, l’interrelation entre les aspects cognitifs et affectifs est encore trop peu explorée » (Éthier et autres 1999 : 120).

Par ailleurs, Feldman et autres (1992) considèrent que le simple fait pour une personne d’être désignée comme ayant des incapacités intellectuelles est suffisant pour qu’il y ait soupçon d’incompétence parentale, ce qui peut créer un mouvement de cause à effet.

On le voit donc, plusieurs raisons incitent à se méfier des conclusions hâtives sur les taux de négligence des mères qui ont une déficience intellectuelle.

Pour clore cet examen rapide de la littérature sur la question et pour faire le lien avec mon objectif de déboucher sur un projet d’accompagnement de ces mères, je tiens à souligner qu’un bon nombre d’études citées dans l’article de Louise Éthier et autres mettent en évidence une différence importante entre les parents qui fonctionnent bien et ceux qui éprouvent de grandes difficultés. Les premiers reçoivent un soutien intensif de la part de leur famille étendue ou des organismes publics d’aide. Seagull et Scheurer (1986) indiquent que tous les parents qui ont conservé ou retrouvé la garde de leur enfant recevaient une aide soutenue et un suivi de la part de leur famille ou d’un organisme offrant des programmes spécialisés.

Ainsi, les tentatives consistant à orienter les efforts éducatifs plutôt en direction des parents, principalement sous la forme d’interventions à domicile et de programmes destinés à leur enseigner les compétences éducatives de base (langer, baigner, nourrir, etc.), ont donné lieu à des améliorations notables et stables dans le temps permettant d’atténuer les risques de négligence (Feldman 1994 : 16). De même, une étude de Feldman, Case et Sparks (1992) fait état d’une amélioration significative du développement langagier chez des enfants de mères présentant une déficience intellectuelle qui ont bénéficié d’un programme destiné à améliorer le langage de leurs enfants (Facon 1999). Dans le même sens, Tymchuk et Andron (1990) ont comparé des mères présentant une déficience intellectuelle et qui ont négligé leurs enfants à des mères dans la même situation de handicap mais qui, elles, n’ont pas négligé leurs enfants : les premières avaient généralement un QI un peu plus élevé que les secondes, elles étaient mariées et vivaient de façon indépendante. Les secondes vivaient toutes avec un ou une membre de la famille qui partageait avec elles la responsabilité des soins à l’enfant (généralement leur mère) et recevaient l’aide d’un organisme offrant des programmes éducatifs spécialisés d’entraînement aux habiletés parentales.

Les travaux d’Éthier et de son groupe adoptent aussi une perspective élargie quant à la compréhension de la négligence et à l’intervention en matière de protection de l’enfance (Gagnier et autres 2000). Après avoir constaté les limites de la réponse généralement offerte aux familles en détresse (le plus souvent de jeunes mères isolées), réponse qui se contente de décrire les liens étroits entre la négligence familiale et les situations de détresse sociale, l’équipe souligne l’urgence d’un nouveau paradigme quant à l’organisation des services en matière de protection de l’enfance. La mise en oeuvre de programmes d’aide apparaît donc une voie importante à développer, et c’est ce que j’ai tenté de faire en m’inspirant au préalable de témoignages de deux professionnelles et d’un professionnel du domaine.

Des entretiens auprès de personnes-clés

Mon objectif, dans la deuxième partie de ma démarche, a été de mieux connaître les pratiques quotidiennes, les savoirs, les représentations et les valeurs que deux professionnelles et un professionnel partagent à propos des mères qui présentent une déficience intellectuelle, de même que leur vision des modèles éducatifs à mettre en place, et ce, afin de leur proposer un dispositif de formation adapté à leurs attentes et besoins. Cette évaluation préliminaire des « obstacles » ou « facilitateurs » (Fougeyrollas et autres 1998) que les mères rencontrent dans leur environnement social me permettra de comprendre dans quelle mesure ces personnes peuvent jouer au mieux leur rôle de parents. J’ai donc mené, de façon exploratoire, des entretiens approfondis avec deux professionnelles de l’éducation spécialisée de l’APEI de Lille et un médecin-pédiatre d’un centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP) et j’ai procédé par la suite à une analyse de contenu des données colligées.

La méthode

J’ai adopté, à partir de ces entretiens, une approche inductive dont l’objet est de proposer des pistes de recherche, des hypothèses de travail en vue d’un programme d’intervention auprès de ces mères. Je me suis située dans le courant de la sociologie compréhensive, méthode qualitative de recherche (Weber 1992). « La démarche compréhensive s’appuie sur la conviction que les individus sont des producteurs actifs du social, donc les dépositaires d’un savoir important qu’il s’agit de saisir de l’intérieur par l’entremise du système de valeurs des individus » (Kaufmann 1999 : 23). Les entretiens ont été menés selon la méthode empathique qui « consiste à comprendre le système de valeurs de la personne interrogée et à y adhérer (sans excès), pour libérer les propos et renforcer le caractère de sincérité » (Kaufmann 1998 : 268). Les trois entretiens d’une durée d’une heure et demie à deux heures ont été enregistrés sur bande magnétique avec l’accord des personnes interviewées.

Les deux éducatrices spécialisées interrogées travaillent toutes deux dans des services d’accueil et d’accompagnement de personnes en situation de handicap mental, personnes vivant seules, en couple et de manière autonome (habitant dans des appartements locatifs, avec ou sans travail) ; elles y rencontrent depuis trois à quatre ans de jeunes couples désireux d’avoir des enfants, de jeunes parents et, le plus souvent, des mères seules avec un ou plusieurs enfants.

La troisième personne rencontrée est un médecin-pédiatre d’un CAMSP situé dans un quartier populaire de l’agglomération Lille-Roubaix-Tourcoing (Nord de la France.) Ce centre accueille des parents qui souhaitent rencontrer une équipe pluridisciplinaire (médecin, orthophoniste, psychomotricien ou psychomotricienne, assistant social ou assistante sociale, etc.).

Une première phrase, rappelant mon expérience, servait d’introduction à l’entretien avec les trois personnes rencontrées : « Je m’adresse à vous […] pour que vous me parliez de votre expérience avec des parents en situation de handicap mental et de votre sentiment par rapport à ce sujet ». Les questions suivantes ont ensuite servi de guide aux entretiens :

Qu’est-ce que vous saviez de cette question au début de votre vie professionnelle, et comment vous êtes-vous formé ou formée à la parentalité ?

Quelles sont vos compétences et limites, et les compétences et limites de ces parents-là ?

Quel est pour vous le devenir des enfants dont les mères sont en situation de handicap mental ?

Si je pose l’hypothèse qu’une formation est indispensable pour travailler avec ces parents, qu’en pensez-vous ?

Sous quelle forme verriez-vous cette formation ?

La première phase de travail a consisté en une analyse de contenu thématique, transversale ; puis une analyse longitudinale m’a permis de mettre en valeur la logique d’enchaînement des thèmes présents dans chaque entretien.

Au cours de la deuxième phase de travail, je me suis imprégnée des entretiens : mes émotions et impressions ont été transcrites sur fiches ; à la troisième phase de travail, j’ai classé ces impressions par ordre d’importance en vue d’établir un tableau comparatif ; j’ai relié par la suite ces impressions aux thèmes récurrents et contradictoires qui ont permis d’organiser les thèmes et sous-thèmes en fonction de leur importance.

Bien sûr, il s’agit là d’une étude exploratoire ; néanmoins, ces entretiens m’ont apporté des pistes de travail à affiner et à approfondir lors de la phase « propositions d’actions » de mon travail de recherche.

Le contenu des entretiens

L’analyse des trois entretiens permet d’abord de constater que l’attitude des deux professionnelles diffère beaucoup de celle du médecin. Ces attitudes ne s’opposent pas, mais se situent sur des registres différents. Les entretiens avec les professionnelles ont été riches d’information sur leur difficulté à travailler au quotidien avec des familles dont la mère présente une déficience intellectuelle, car leurs valeurs personnelles en tant que femmes, mères et professionnelles sont sans cesse remises en question. De surcroît, les difficultés d’apprentissage liées au handicap mental sont telles que ces professionnelles se sentent vite débordées par l’ampleur de la tâche à accomplir.

En contraste, le discours du médecin repose sur une assurance et une confiance en lui, qui sont le propre d’un professionnel jouissant de beaucoup de pouvoir par rapport aux autres professions.

Globalement, les résultats de l’analyse des entretiens avec les professionnelles peuvent se résumer de la façon suivante.

J’ai d’abord pu observer que l’évaluation subjective des situations sociales rencontrées domine largement, au détriment de l’évaluation objective (formulation d’hypothèses, construction d’un projet d’intervention et mise en oeuvre de ce projet). Cette attitude implique, de la part des deux professionnelles, un retour perpétuel sur leur propre expérience de vie dont elles se servent pour intervenir auprès des mères ayant une déficience intellectuelle. Ces éducatrices spécialisées se questionnent en profondeur sur leurs valeurs en tant que mères, à titre de professionnelles et, à partir de leurs propres valeurs, elles mettent en doute l’existence des valeurs éducatives des mères ayant une déficience intellectuelle. Tout au long des entretiens, j’ai pu sentir une attitude émotive des professionnelles envers les enfants « si vulnérables » et les mères qui « sont des personnes fragiles » ; à l’évidence, on note un manque de distanciation dans la relation éducative entre les professionnelles et les mères, relation qui devient au fil du temps, une « relation affective ».

La deuxième attitude qui caractérise le discours des professionnelles est la responsabilité unique qu’elles font porter aux mères dans les difficultés éprouvées. Leurs propos révèlent en effet une absence de prise en considération de la cellule familiale globale et de la famille élargie (grands-parents, frères, soeurs, etc.) dans l’intervention sociale ; elles ne réfléchissent pas en termes de projet global pour toute la famille ; le père est absent du discours ou cité comme l’« empêcheur de tourner en rond » en quelque sorte, celui qui entrave la relation éducative de la travailleuse sociale ou du travailleur social avec la mère déficiente. Les notions de compétences et de savoir positif de ces mères sont quasi absentes de leurs propos. Sans aller jusqu’à parler de négligence ou de maltraitance (« il n’y a pas plus de problème dans ces familles-là que dans les autres, du quart-monde par exemple »), elles parlent du savoir des mères de manière négative : « Même jouer, elles ne savent pas. » Si l’enfant éprouve des problèmes de santé, c’est parce que la mère ne sait pas lire, ne comprend pas la sexualité et le fonctionnement du corps, ne sait pas s’adapter ni diversifier un menu pour l’enfant ou encore a « un problème d’alcool ». Par ailleurs apparaît une référence régulière à un savoir normatif : les stades de développement de l’enfant, les conséquences néfastes de l’absence du père sur le développement précoce de l’enfant (alors que paradoxalement, dans la relation éducative, le père est mis à l’écart).

Une acceptation fataliste de l’inadaptation sociale des mères déficientes est aussi perceptible ; on peut déceler la certitude que ces professionnelles entretiennent quant au renouvellement perpétuel, à travers les générations, des « défaillances parentales » et des « manques de repères parentaux ». C’est sans doute pourquoi sont mentionnées à la fois la peur des conséquences liées à la naissance d’un ou d’une enfant, la nécessité de surprotection de la mère (« si fragile ») et les menaces nécessaires de retrait de l’autorité parentale. La culpabilisation des mères est alors exprimée comme nécessaire : « Moi, je leur dis quelquefois lorsque je suis épuisée : « Si vous ne faites pas d’efforts, on vous enlève les enfants ! » » Néanmoins, lorsqu’ils deviennent obligatoires, le retrait des enfants aux parents et leur placement dans des établissements sont cités comme des situations « culpabilisantes et synonymes d’échec » pour les professionnelles de l’accompagnement social, d’autant plus que ces placements sont parfois menés dans l’urgence. Les causes de ces placements sont alors réduites à « l’incapacité de la mère à élever ses enfants ».

Des dysfonctionnements systémiques sont aussi mentionnés. La segmentation des services entre différentes instances (Action éducative en milieu ouvert (AEMO), tutelles, Protection maternelle infantile (PMI)), selon l’âge, la personne visée ou le type de problème, entraîne en effet, d’après les propos recueillis, des difficultés de fonctionnement et d’efficacité. S’ensuit une « rétention des savoirs » significative entre les divers responsables de l’action sociale sur la situation familiale (comme « pour garder une longueur d’avance » sur son collègue, « on ne dit pas tout »). Cela traduit une impression de concurrence entre les acteurs et les actrices du réseau de soutien à la parentalité : la « batterie », comme ce réseau est dénommé ; les conseils aux parents sont qualifiés d’« anarchiques » et dispensés sans concertation préalable au sein de l’équipe éducative.

Sont abordées en dernier lieu les relations parfois difficiles entre les différents acteurs et actrices engagées dans l’intervention. Une hiérarchie des savoirs est ainsi établie entre « ceux qui savent et ceux qui ne savent pas » : entre professionnelles et professionnels du monde médical, « psys » (psychiatres, psychologues) et ceux et celles de l’action sociale, puis entre ces mêmes personnes et les parents. Le savoir des médecins et des « psys » prédominerait ; les spécialistes de l’action sociale seraient les référents intermédiaires, dispensateurs de ce savoir « scientifique » auprès des mères.

L’analyse de l’entretien avec le médecin-pédiatre révèle une attitude qui contraste avec celle des professionnelles. On observe d’abord chez lui une approche plus positive des problèmes en cause. L’emploi récurrent des termes « compétence parentale » et « bientraitance », par exemple, représente un changement de ton chez un professionnel de l’action sociale en France. On peut ramener les propos tenus à trois types de remarques.

On observe d’abord chez le médecin-pédiatre une capacité d’objectivation de la situation des parents visés ainsi que des professionnelles et des professionnels engagés dans l’intervention. Est d’abord indiquée la nécessité de savoir élaborer un diagnostic et des stratégies « pratico-pratiques », puis la nécessité de « faire un travail sur soi » pour travailler avec des parents déficients, de chercher des regards et des avis différents « lorqu’on atteint nos limites dans l’action ». Est également reconnue l’exigence d’adaptation aux « vrais besoins des gens ».

L’attitude du médecin-pédiatre à l’égard des parents s’avère aussi plus nuancée et plus positive. On trouve dans son discours la notion d’« émergence de compétences ». Il est question de « libérer les petits talents » des parents avec une déficience intellectuelle, de placer ces derniers en position d’« experts ». Une attitude empathique envers eux peut aussi être observée : « Moi, j’aimerais pas qu’il y ait un professionnel qui vienne me voir parce que je suis débile. On est tous débiles à un certain niveau. » Si sont mentionnés certains problèmes d’alcoolisme chez les mères (mères atteintes du syndrome d’alcoolisme foetal ou des effets qui y sont liés) et la dépression post-partum, deux pathologies importantes en nombre dans les consultations et qui, selon le médecin, entraînent souvent, de la part de la mère, des actes de négligence envers les enfants, il ne leur impute pas tous les problèmes. S’appuyant sur les résultats d’une enquête de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)[10], le médecin-pédiatre attribue la responsabilité de la récurrence d’actes de maltraitance envers les enfants, d’abus sexuels et de violence aux compagnons de passage de ces mères, aux pères ou aux beaux-pères. Pour résoudre les difficultés, il croit à la nécessité de prendre en considération la globalité de la famille, de l’environnement social, associatif, etc.

Pour arriver à une meilleure synergie et efficacité de l’intervention, le médecin-pédiatre souhaite la « conjugaison des savoirs » entre, d’une part, les professionnelles et les professionnels et, d’autre part, les parents. Il faut, selon lui, comprendre les conditions de travail difficiles de ces personnes, savoir faire émerger leur compétence. Prévenir l’épuisement professionnel de ces travailleuses et travailleurs qui « sont eux aussi maltraités par manque de supervision » est une notion rappelée régulièrement dans son discours.

Présenter en parallèle les attitudes des professionnelles et du médecin-pédiatre rencontrés en entrevue ne doit pas préjuger de leur qualité professionnelle respective : les types d’action et la formation initiale des éducatrices spécialisées et du médecin-pédiatre sont fort différents, et il est certes plus facile pour ce dernier de parler d’accompagnement à la vie, d’émergence de compétences, de parent déficient « expert », car il n’est pas en contact direct et quotidien avec les aspects les plus routiniers et les plus usants de la vie, situation dans laquelle sont les éducatrices spécialisées. Celles-ci n’ont d’ailleurs de cesse de demander « des séances de supervision : pour être mieux dans leur tête et dans leurs pratiques ».

Il est toutefois préoccupant de constater la difficulté des éducatrices spécialisées à énoncer une « pratique positive » à partir de leur expérience, alors qu’elles sont conscientes par ailleurs de faire un « supertravail » et d’apporter un accompagnement et un soutien fondés sur un profond respect de la personne et sur la reconnaissance mutuelle entre parents et professionnelles. Il est toutefois important de reconnaître qu’elles cherchent dans leur discours à redonner une place d’acteurs aux parents. Pour les aider à résoudre les tiraillements résultant de ces attitudes quelque peu paradoxales, il apparaît important de leur fournir une formation capable de les amener à rationaliser leur comportement et peut-être de transformer leurs attitudes.

Pour une formation qualifiante

L’objet de la troisième partie de ma recherche a été, après une confrontation entre les quelques apports théoriques qui se dégagent de la revue de la littérature et les enseignements tirés des entretiens, de dégager des priorités permettant de construire la base d’une formation fondée sur les compétences professionnelles et parentales. Le principe que j’ai retenu est que, seuls, les professionnels et les professionnelles de même que les parents ne peuvent réussir : c’est à partir des capacités et des compétences des parents, soit du couple parental (et non seulement des mères, si facilement culpabilisées), de l’environnement familial et social que professionnelles et professionnels peuvent apprendre et agir de manière efficace (et inversement). L’objectif de mon action est donc double : d’une part, prendre en considération les difficultés, dysfonctionnements et carences des personnes et du système ainsi que, d’autre part, miser sur les ressources et les compétences de chacun et de chacune, pour favoriser l’émergence de ces compétences à la fois chez les personnes-ressources et spécialistes dans leur pratique de « soutien à la parentalité » et chez les parents en situation de handicap mental.

En ce sens, il me paraît essentiel de faire en sorte que les parents eux-mêmes fassent connaître aux professionnelles et aux professionnels qui travaillent en leur compagnie leurs connaissances, leurs compétences et que, chemin faisant, ils développent personnellement une connaissance nouvelle de leurs capacités et compétences parentales (apprentissage dans la réciprocité). De cette démarche émergera, j’y crois, une pratique différente et innovante du travail social. Je parle ici de parents au sens large, mais, compte tenu que ce sont les mères qui sont le plus souvent en première ligne, il est clair que, tout en intégrant le rôle important du père, le projet d’accompagnement doit surtout être conçu en fonction de leurs besoins. Comme, par ailleurs, les entrevues avec les professionnelles ont laissé percer des préjugés évidents relatifs à la capacité ou plutôt à l’incapacité des mères, la formation de ces professionnelles devrait comporter un volet important quant à la sensibilisation à cette question.

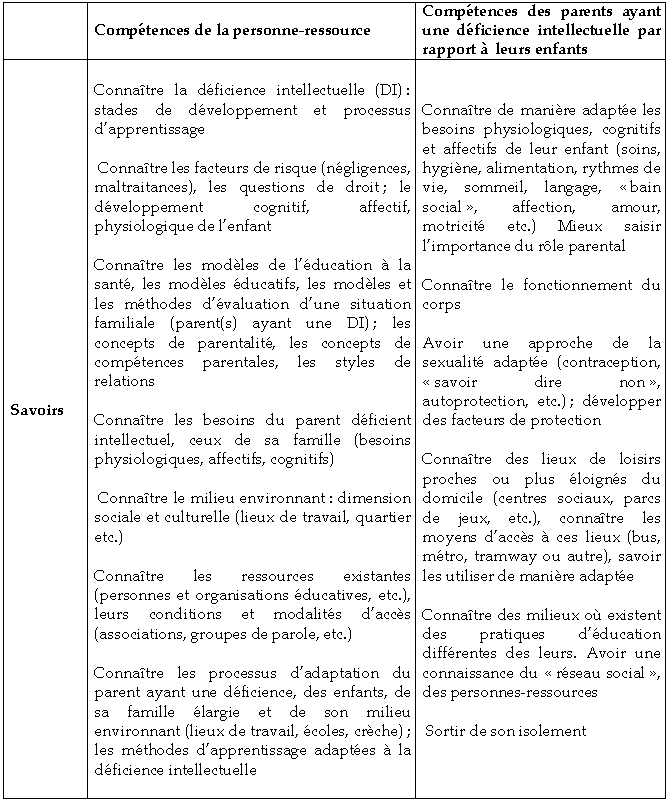

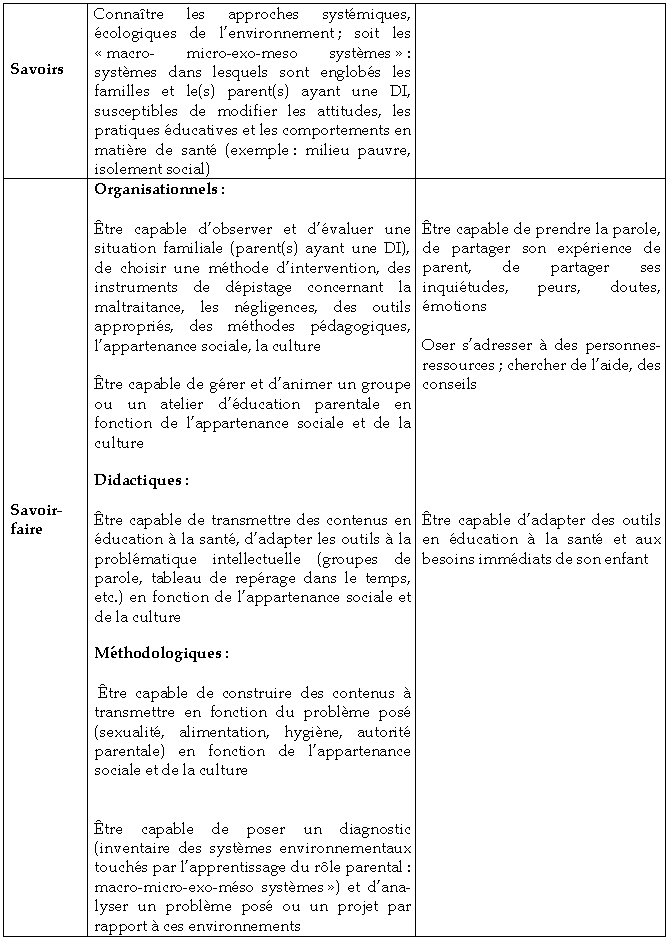

Sans énumérer toutes les compétences qu’une formation appropriée doit développer chez les professionnelles et les professionnels afin que ces personnes interviennent efficacement auprès des mères, il importe de prendre conscience que ces compétences reposent à la fois sur des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être (voir l’annexe).

Les savoirs comprennent la connaissance des questions de droit, de la déficience intellectuelle et des besoins du parent déficient intellectuel, mais également la connaissance du développement cognitif, affectif et physiologique de l’enfant. La personne-ressource doit connaître des modèles et méthodes d’évaluation d’une situation familiale et, s’il y a lieu, les facteurs de risque encourus par l’enfant. Il lui faut se familiariser avec les concepts de parentalité et de compétences parentales. La connaissance du milieu dans lequel vivent les parents (lieux de travail, habitat, etc.) et de leur niveau d’adaptation à ce milieu est essentielle mais aussi celle des ressources existantes dans cet environnement. Il s’agit, dans une perspective systémique, de pouvoir faire un inventaire des systèmes environnementaux visés par l’apprentissage du rôle parental (au sein de la famille, dans le contexte institutionnel élargi : CAT, foyer d’accueil, structures d’accueil pour l’enfant : crèches, familles d’accueil, etc.) pour favoriser un apprentissage dans la réciprocité.

En plus de ce bagage de connaissances, les personnes appelées à intervenir doivent développer les savoir-faire leur permettant d’être un soutien efficace aux parents. Pour cela, elles doivent être capables d’observer et d’évaluer une situation familiale, de poser un diagnostic, de construire des contenus à transmettre en fonction du problème posé (sexualité, alimentation, hygiène, autorité parentale) ainsi que de choisir une méthode d’intervention, des outils appropriés et des méthodes pédagogiques adaptées aux mères et pères qui ont une déficience intellectuelle. Il leur faut, bien sûr, par la suite avoir la capacité de transmettre ces contenus. Sur le plan personnel, l’ensemble de cette démarche délicate implique de la part de la personne-ressource le développement d’attitudes et de qualités particulières. Le dialogue avec les parents et les conditions dans lesquelles celui-ci s’établit dépendent en effet beaucoup de l’attitude et de la personnalité de la professionnelle ou du professionnel. Compte tenu des constats qui se dégagent des entretiens, ces personnes doivent être capables de remettre en cause leur pratique, leurs représentations de la parentalité. Elles doivent s’interroger sur l’éthique de l’intervention auprès des familles et des mères en particulier. L’interaction avec tous les membres de la famille et l’entourage proche est alors essentielle. Tout cela implique évidemment de pouvoir se questionner sur ses propres valeurs, de « faire un travail sur soi », pour maîtriser ses affects, ses peurs et son propre stress, car il est fort difficile de gérer correctement les conflits qui peuvent survenir sans un contrôle efficace de ces éléments[11]. « Le problème n’est pas, en soi, que des valeurs soient sous-jacentes aux interventions ; le problème, c’est la négation de cette évidence. L’une des premières sources de dilemmes éthiques c’est l’absence d’efforts pour les mettre clairement à jour et en analyser les influences » (Massé 2001 : 75).

Le troisième niveau de compétences s’ajoute aux deux premiers, soit celui des savoir-être. Encore ici, le travail sur soi est essentiel pour amener la personne-ressource à être réceptive à l’expression des besoins des mères, des pères, des enfants, ce qui se fait par l’écoute active de l’autre, par le respect de ses choix, de ses valeurs, de ses pratiques, de ses attentes et de ses capacités. Pour y parvenir, il faut soi-même croire en l’existence de compétences chez les parents en situation de handicap, chercher ces compétences et faciliter leur émergence en responsabilisant les parents quant à leur rôle parental, car c’est finalement l’objectif ultime et unique que vise la formation des professionnelles et des professionnels.

Cette formation doit donc être organisée à partir des trois niveaux de compétences que je viens de présenter et, en bout de piste, elle devrait favoriser la généralisation d’une pratique positive, soit amener les personnes–ressources qui encadrent les parents à intervenir en partenariat avec ces derniers mais aussi avec le groupe familial et les ressources du milieu pour créer de véritables projets de soutien socioéducatif dont les étapes peuvent se résumer ainsi :

faire un diagnostic social ou territorial en s’efforçant de repérer, outre les problèmes qui justifient une intervention, les possibilités de changement inhérentes à la situation, sur lesquelles il sera possible de s’appuyer (savoir repérer les personnes qui pourront servir de relais : personnes-ressources et actrices ou acteurs clés) ;

définir les principaux objectifs de l’action ou de l’intervention ;

élaborer un programme d’intervention en ses différentes étapes ;

déterminer les moyens à mettre en oeuvre ;

mobiliser les partenaires et l’ensemble des ressources disponibles dans l’environnement ; et

évaluer les résultats.

Conclusion

L’objectif de mon texte, issu d’une étude exploratoire, était de présenter la démarche que j’ai entreprise en vue de construire un projet de soutien aux parents en situation de handicap mental, en particulier les mères. Ces parents ont potentiellement besoin d’un accompagnement, et ce, dans une triple perspective : pour les soutenir dans leur rôle parental, pour assurer la réalisation d’un rôle valorisé par la société et, enfin, pour garantir le développement optimal des enfants sous leur responsabilité. La philosophie à la base de ce projet a été la définition du handicap proposée par l’OMS selon laquelle s’appuyer sur la déficience, l’incapacité et le handicap constitue une approche négative de la personne, alors qu’il est plus efficace de se fonder sur « ce qui reste », c’est-à-dire l’efficience, les habiletés, les connaissances, les valeurs et les compétences. « C’est en croyant aux potentialités de la personne et à ses possibilités de performance que les déficiences, les incapacités et les handicaps (ou désavantages) pourront être mieux assumés et dépassés » (Mercier et Carlier 1998 : 7).

La notion de compétences est valable aussi pour les professionnelles et les professionnels : comment en effet développer les compétences parentales sans s’occuper aussi de celles des personnes responsables de l’accompagnement à la parentalité ? Compte tenu de la multiplicité des savoirs, savoir-faire et savoir-être nécessaires à la réalisation de leur travail, ces personnes-ressources ont particulièrement besoin d’être soutenues et formées de façon appropriée, ce besoin de supervision étant d’ailleurs exprimé par celles-ci avec insistance. L’efficacité du programme d’apprentissage des parents dépend de l’habileté de la professionnelle ou du professionnel à adapter en permanence son intervention pour qu’elle corresponde aux capacités d’apprentissage de la personne qui présente une déficience intellectuelle.

La démarche d’accompagnement proposée s’adresse en particulier aux mères qui ne doivent être ni infantilisées ni culpabilisées « comme responsables des conséquences sociales de leurs différences » (Fougeyrollas et autres 1998 : 19). Une démarche globale doit évidemment aussi intégrer le père.

Dans un modèle de santé globale, l’équilibre personnel des parents en situation de handicap mental et celui de leurs enfants, leur reconnaissance sociale et leur bien-être ne peuvent exister sans un profond respect de leurs difficultés : être femme, présenter une déficience intellectuelle et, le plus souvent, être économiquement pauvre en 2003, c’est combiner les inégalités sociales, les préjugés et leurs conséquences. Croire en leurs compétences de parents nécessite de la part des professionnelles et des professionnels une collaboration sans préjugés et un refus de la fatalité.

Parties annexes

Annexe

Annexe

Tableau

Référentiel de compétences

Note biographique

Christine Gruson

Christine Gruson est éducatrice spécialisée auprès d’enfants en situation de handicap mental et chargée de cours dans des centres de formation de travailleurs sociaux. Titulaire d’un diplôme d’études supérieures spécialisées (grade de « master », option « éducation et santé ») et, étudiante en DEA « Sciences de l’éducation » (Lille 3), ses centres d’intérêt en matière de recherche portent sur « la santé et la famille » dans le domaine du handicap mental.

Notes

-

[1]

Consulter le site Web suivant : www.who.int

-

[2]

Loi no 75-534 du 30 juin 1975 (mise à jour le 24 janvier 1997). Loi d’orientation en faveur des personnes handicapées ; Claude Lasry et Michel Gagneux. Bilan de la politique en direction des personnes handicapées. Rapport au Ministre de la solidarité nationale. Paris, La Documentation française, 1983 ; Loi no 2002-73 du 17 janvier 2002. Loi de modernisation sociale.

-

[3]

Cette enquête empirique a été réalisée par P. Echavidre, président de l’Association tutélaire d’Indre-et-Loire.

-

[4]

Ce projet s’est traduit dans un diplôme d’études supérieures spécialisées en éducation et santé (troisième cycle) qui est pour ainsi dire une « commande » du directeur de l’APEI de Lille (Nord de la France). Voir Gruson (2000).

-

[5]

Le quotient intellectuel (QI : rapport âge mental/âge réel) est compris entre 50-55 et 70.

-

[6]

Le QI est compris entre 30-40 et 50-55.

-

[7]

Une vision « négative » sera présentée plus loin dans la revue de littérature et la description des entrevues que nous avons effectuées.

-

[8]

Voir la position du comité d’éthique de l’UNAPEI dans le site Web suivant : www.unapei.org (décembre 2001).

-

[9]

Je traite ici de parentalité plutôt que des seules femmes parce que plusieurs ouvrages procèdent de cette façon. Lorsque je parle de parents, il s’agit le plus souvent de mères.

-

[10]

À paraître.

-

[11]

Les personnes que j’ai interrogées sont quelquefois dans une situation de « toute-puissance » envers les parents déficients. Elles représentent l’institution avec ses normes et lois qui protègent l’intérêt collectif devant l’intérêt privé de chacun. Cette situation engendre des conflits et nécessite parfois une prise de décision difficile, par exemple, préparer la famille à se séparer de son enfant sous mandat judiciaire. Cette situation est alors douloureuse pour l’enfant, les parents et les professionnelles et les professionnels qui sont attachés de manière affective ; l’AEMO semble être d’ailleurs vécue comme un échec de l’accompagnement de la part des professionnels ou des professionnelles. Une formation à la gestion des conflits rend possibles une distanciation et une prévention des peurs et de l’usure professionnelle des praticiens et des praticiennes.

Références

- BACHELARD-JOBARD, C., 2001 L’eugénisme, la science et le droit. Paris, Le Monde, collection Partage du savoir, PUF.

- BAELDE, P., et autres, 1999 Comprendre et accompagner les parents avec unedéficience intellectuelle. Paris, Gaëtan Morin éditeur.

- CRESSON, G., 1997 « La sociologie de la médecine méconnaît-elle la famille ? », Sociétés contemporaines, 25 : 45-65.

- CRITTENDEN, P.M., et J.D. BONVILLIAN, 1984 « The relationship between Maternal risk Status and Maternal Sensitivity », American Journal of Orthopsychiatry, 54 : 250-262.

- DE CARLO-BONVIN, M., 2003 « Nouvelle Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé, réflexions et enjeux pour la pédagogie spécialisée », Pédagogie spécialisée, 2, 3 : 6-13.

- DIEDERICH, N., 2000 « À propos de la stérilisation des handicapés : le mythe des parents parfaits », PRÉVENIR, 2e semestre, 39 : 129-138.

- DIEDERICH, N., 1998a « Stérilisation et avortements thérapeutiques. Éradication des déviances et prophylaxie du malheur », Revue européenne du handicap mental, 5, 118 : 3-14.

- DIEDERICH, N., 1998b Stériliser le handicap mental ? Toulouse, Erès.

- DELVILLE, J., et M. MERCIER, 1997 Sexualité, vie affective et déficience mentale. Paris, De Boeck Université.

- DELVILLE, J., et S. MUSELLE, 1998 « Qualité de vie et approche d’une problématique particulière de santé chez les personnes handicapées : la vie affective et sexuelle », Bulletin d’éducation du patient, 17, 1 : 25-27.

- ÉTHIER, L., et autres, 1999 « Les compétences parentales chez les personnes présentant des incapacités intellectuelles », Revue francophone de la déficience intellectuelle, 10, 2 : 109-124.

- FACON, B., 1999 « Les apports de l’éducation compensatoire », dans P. Baelde, et autres, Comprendre et accompagner les parents avec une déficience intellectuelle. Paris, Gaëtan Morin éditeur : 153-161.

- FELDMAN, M.A., 1994 « Parenting Education for Parents with Intellectual Disabilities : A Review of Outcome Studies », Research in Developmental Disabilities, 15, 4 : 299-332.

- FELDMAN, M.A., L. CASE et B. SPARKS, 1992 Effectiveness of a Child-care Training Program for Parent at Risk for Child Neglect, Canadian Journal of Behavioural Science, 24 : 14-28.

- FELDMAN, M.A., M. LÉGER, et N. WALTON-ALLEN, 1997 « Stress in Mothers with Intellectual Disabilities », Journal of Child and Family Studies, 6 : 471-485.

- FELDMAN, M.A., et autres, 1992 « Teaching Child-care Skills to Mothers with Developmental Disabilities », Journal of Applied Behavior Analysis, 25 : 205-215.

- FELDMAN, M.A., et autres, 1985 « Parent education project 1 : Development and Nurturance of Children of Mentally Retarded Parents », American Journal of Mental Deficiency, 90 : 253-258.

- FOUGEYROLLAS, P., et autres, 1998 Classification québécoise. Processus de production du handicap. Lac Saint-Charles, Réseau international sur le processus de production du handicap (RIPPH).

- GABEL, M., F. JESU et M. MANCIAUX, 2000 Bientraitances,mieux traiter familles et professionnels. Paris, Fleurus.

- GAGNIER, J.-L., et autres, 2000 « Engagement collectif et intervention en négligence familiale : indices des réussite », dans M. Gabel, F. Jesu et M. Manciaux, Bientraitances, mieux traiter familles et professionnels. Paris, Fleurus : 195-210.

- GIAMI, A., 1999 « Les organisations institutionnelles de la sexualité », Handicap – Revue de sciences humaines et sociales, 83 : 3-28.

- GIAMI, A., C. HUMBERT-VIVERET et D. LAVAL, 1983 L’ange et la bête. Représentations de la sexualité des handicapés mentaux par les parents et les éducateurs. Paris, Éditions du CTNERHI.

- GIAMI, A., et C. LAVIGNE, 1993 « La stérilisation des femmes handicapées mentales et le consentement libre et éclairé », Revue de médecine psychosomatique, 35 : 35-46.

- GIAMI, A., et H. LERIDON, 1999 Stérilisation et régulation des naissances : libertés ou contraintes ? Paris, INSERM-INED.

- GOODE, D., 1994 Quality of Life of Persons with Disabilities. Cambridge, Brookline Books.

- GRAHAM, H., 1997 « Women, Health and the Family. La sociologie de la médecine méconnaît-elle la famille ?», Sociétés contemporaines, 25 : 45-65.

- GRUSON, C., 2002 « Déficience intellectuelle et parentalité : un projet d’éducation à la santé », sous la direction de Geneviève Cresson, Université de Lille 1, mémoire de DESS « éducation et santé », UFR des sciences de l’éducation, Lille III/Service d’épidémiologie et de santé publique Lille II.

- GUERDAN, V., et J.-M. BOUCHARD, 1998 « Une valeur de société incontournable : le partenariat entre la personne handicapée, sa famille et les professionnels », Bulletin d’éducation du patient, 17, 1 : 20-24.

- HOUZEL, D. (dir.), 1999 Les enjeux de la parentalité. Ramanville, Éris.

- KAUFMANN, J.-C., 1999 L’entretien compréhensif. Paris, Nathan, collection Nathan Université, no 128.

- KAUFMANN, J.-C., 1998 Corps de femmes, regards d’hommes. Paris, Éditions pocket.

- KELTNER, B., 1994 « Home Environments of Mothers with Mental Retardation »,Mental Retardation, 32 : 123-127.

- LAVIGNE, C., 1996 « Entre nature et culture : la représentation de la sexualité des personnes handicapées mentales », Handicaps et inadaptations – Cahiers du CTNERHI, 72 : 58-70.

- LECOMTE, J., 1999 « La résilience, résister aux traumatismes », Sciences humaines, 99 : 13-17.

- MASSÉ, R., 2001 « Contributions et limites du principlisme dans l’analyse des enjeux éthiques en promotion de la santé », IUHPE, promotion & éducation, hors série, 2 : 75-77.

- MASSÉ, R., 1999 « La santé publique comme nouvelle moralité », Cahier de recherches éthiques, 22 : 155-176.

- MERCIER, M., et G. CARLIER, 1998 « L’accompagnement générateur d’équilibre personnel et de reconnaissance sociale », Bulletin d’éducation du patient, 17 : 7-10.

- MERCIER, D., J. DELVILLE et J.L. COLLIGNON, 1994 « Sexualité et handicap mental », Revue européenne du handicap mental, 1, 1 : 25-32.

- MONNIER, B., 2000 « Éducation parentale et adolescence », dans M. Gabel, F. Jesu et M. Manciaux, Bientraitances, mieux traiter familles et professionnels. Paris, Fleurus : 155-170.

- MOYSE, D., 1998 « Des enjeux éthiques de la question : les stérilisations pratiquées en France relèvent-elles de l’eugénisme ? », Revue européenne du handicap mental, 5, 18 : 36-46.

- POURTOIS, J.-P, et H. DESMET, 1999 L’éducation postmoderne, 2e éd. Paris, PUF.

- RAVAUD, J.F., 1999 « Modèle individuel, modèle médical, modèle social, la question du sujet », Handicap – Revue de sciences humaines et sociales, 81 : 64-75.

- ROSSIGNOL, C., 1999 Inadaptation, handicap, invalidation ? Histoire et étude critique des notions, de la terminologie et des pratiques dans le champ professionnel de l’éducation spéciale. Thèse présentée pour l’obtention du doctorat d’État. Strasbourg, Université Louis Pasteur – Strasbourg 1.

- SEAGULL, E.A.W., et L. SHEURER, 1986 Neglected and Abused Children of Mentally Retarded Parents, Child Abuse and Neglect, 16 : 345-358.

- TYMCHUK, A.J., et L. ANDRON, 1990 « Mothers with Mental Retardation who Do or not Abuse or Neglect their Children », Child Abuse and Neglect, 14 : 313-323.

- TYMCHUK, A.J., et M.A. FELDMAN, 1991 « Parents with Mental Retardation and their Children : Review of Research Relevant to Professional Practice », Canadian Psychology/ Psychologie Canadienne, 32 : 486-494.

- WHITMAN, B.Y., et P.J. ACCARDO, 1993 « The parent with Mental Retardation : Rights, Responsabilities and Issues », Journal of Social Work and Human Sexuality, 8 : 123-136.

- UNAPEI, 1994 Rapport du Comité de réflexion d’éthique de l’UNAPEI sur les sciences de la vie dans le domaine du handicap mental. Première partie : sexualité et procréation : 11-35.

- UNAPEI, 1993 Tutelle Infos, bulletin d’information de l’UNAPEI, série handicaps et droit, 78 : 8-12. [En ligne] [http://www.unapei.org] (Date de consultation : décembre 2001).

- WEBER, M., 1992 Essais sur la théorie de la science. Paris, Presses Pocket.

- WOLFENSBERGER, W., 1991 La valorisation des rôles sociaux. Genève, Éditions des Deux Continents.

- WOLFENSBERGER, W., et autres, 1972 The Principles of Normalization in Human Services. Toronto, National Institute on Mental Retardation.

Liste des tableaux

Tableau

Référentiel de compétences