Résumés

Résumé

L’auteur analyse un axe identitaire sous-théorisé dans les approches féministes intersectionnelles francophones, soit l’identité de genre (cis/trans), pour favoriser les solidarités entre féministes et transactivistes. Son propos s’articule autour de la question suivante : quelles sont les différentes définitions féministes du sexe/genre et quelles implications politiques ont-elles pour penser les réalités trans? Pour y répondre, l’auteur propose une typologie de quatre paradigmes d’interprétation du sexe/genre. Après avoir présenté leurs caractéristiques, il montre leur influence sur les stratégies politiques mises en avant par les féministes qui s’en réclament. Puis il procède à une analyse des conséquences de l’adoption de ces paradigmes sur les alliances entre féministes et transactivistes. Si la thèse défendue est que le paradigme du constructivisme social subversif offre une conceptualisation plus positive des transidentités, l’auteur soutient cependant que les autres paradigmes ne peuvent être rejetés sans s’interroger préalablement sur leurs mobilisations, leurs transformations et leurs métissages par les militantes et les militants sur le terrain.

Mots-clés :

- intersectionnalité,

- sexe/genre,

- transidentités,

- exclusions,

- mouvements sociaux,

- transféminisme,

- analyse critique de discours

Abstract

The author examines an under-theorized identity axis in Francophone intersectional feminist approaches, gender identity (cis/trans), to promote solidarity between feminists and transactivists. His argument focuses on the following question : what are the different feminist definitions of sex/gender and their political implications on the conceptualization of trans realities? The author proposes a typology of four interpretive paradigms of sex/gender to answer this question. After presenting their characteristics, he shows their influence on political strategies favoured by feminists who subscribe to them. He then analyzes the consequences of adopting these paradigms on alliances between feminists and transactivists. While he defends the thesis that the paradigm of subversive social constructivism offers a more positive conceptualization of transidentities, he also argues that other paradigms cannot be disregarded without first questioning their mobilization, transformation, and hybridization by activists in the field.

Resumen

En este artículo se analiza un eje identidario sub-teorizado en los enfoques feministas interseccionales francófonos; es decir, la identidad de género (cis/trans), para favorecer la solidaridad entre las feministas y transactivistas. Gira en torno a la pregunta siguiente : ¿cuáles son las diferentes definiciones feministas del sexo/género y cuáles son las políticas que tienen para pensar las realidades trans? En respuesta, propongo una tipología de cuatro paradigmas interpretativos de sexo/género. Tras la presentación de sus características, voy a mostrar su influencia en las estrategias políticas formuladas por las feministas que la reclaman. Luego, voy a proceder a un análisis de las consecuencias de la adopción de estos paradigmas en las alianzas entre feministas y transactivistas. Si la tesis que se defiende es que el paradigma del constructivismo social subversivo ofrece una conceptualización más positiva de las transidentidades, argumentaré que los demás paradigmas no pueden ser dados de alta sin cuestionar primero su movilización, sus transformaciones y sus mestizajes por los activistas en el terreno.

Corps de l’article

Les féministes et les transactivistes : cinquante ans de luttes et d’exclusions

Depuis près de 50 ans, les solidarités entre les communautés féministes et transactivistes[1] ont été éprouvées à plusieurs occasions. Qu’il s’agisse de l’exclusion de la femme trans Beth Elliott du groupe lesbien féministe Daughters of Bilitis en 1972, du discours d’exclusion des femmes trans par Robin Morgan lors de la West Coast Lesbian Feminist Conference en 1973, des critiques féministes à la fin des années 70 au sujet de la présence d’une femme trans, Sandy Stone, travaillant dans une maison de production de musique par et pour les femmes (Olivia Records), de la sortie du manifeste antitrans de Janice Raymond (1981) ou d’autres textes qui ont adopté des perspectives similaires au cours des années 80 et 90 (Eichler 1989; Hausman 1995; Greer 2002), de l’expulsion de Nancy Jean Burkholder du Michigan Womyn’s Music Festival en 1991, du rejet de Kimberly Nixon, autre femme trans, d’un groupe de femmes bénévoles du Vancouver Rape Relief & Women’s Shelter en 1995 ou, plus récemment, des débats qui ont opposé des féministes radicales et radicales matérialistes à des transactivistes des quatre coins du monde lors de la tenue du congrès RadFem à Londres en 2012, l’histoire des liens entre féministes et transactivistes est marquée par d’importantes ruptures et de déchirants conflits (Goldberg 2014)[2]. La féministe radicale Sheila Jeffreys publiait récemment Gender Hurts : A Feminist Analysis of the Politics of Transgenderism (2014), ouvrage dans lequel elle insiste sur l’incompatibilité fondamentale entre féministes et transactivistes, ce qui contribue à envenimer les discussions entre ces groupes. À travers ces décennies, les transactivistes ont dénoncé ces formes d’exclusions et de violences cisgenristes[3], qu’il s’agisse de la réplique de Sandy Stone (1991), des critiques des « féministes fondamentalistes » transphobes par Patrick Califia (2003), des essais d’Emi Koyama (2001), dont son Transfeminist Manifesto, ou de la multiplication récente d’ouvrages proposant des perspectives transféministes (Noble 2006; Serano 2007; Salamon 2010; Enke 2012). Si les intersections entre les enjeux féministes et transactivistes sont de plus en plus théorisées par les auteures et les auteurs anglophones, les milieux universitaires francophones demeurent marqués par un silence au sujet de ces discussions[4].

À l’heure des analyses intersectionnelles, qui sont devenues quasi incontournables pour les féministes désireuses de proposer des réflexions prenant en considération l’imbrication des diverses facettes identitaires et les intersections entre les systèmes d’oppression qui touchent les femmes, il semble important de considérer, au-delà du trio intersectionnel canonisé (Yuval-Davis 2006) du sexe, de la race et de la classe, d’autres éléments laissés pour compte dans les analyses intersectionnelles, dont la langue, les capacités, mais aussi l’identité de genre (cis/trans) sur laquelle je me concentre dans le présent article[5]. Ayant constaté la présence de plusieurs analyses féministes délégitimantes à l’égard des transidentités et de leurs résistances à établir des coalitions avec les transactivistes et, dans les travaux francophones, une relative absence d’analyses féministes intersectionnelles considérant l’identité de genre, j’ai choisi de mener une recherche afin de contribuer à l’étude des liens positifs que pourraient entretenir le féminisme et le transactivisme. Ces derniers partagent plusieurs matériaux conceptuels communs, comme les notions de sexe et de genre. Ils gagneraient, sur le plan tant théorique que politique, s’il y avait mise en commun de leurs savoirs. Mon article, situé à l’intersection des études et des mouvements féministes et transactivistes et sous-tendu par l’objectif de renforcer leurs alliances, s’articule donc autour de l’interrogation suivante : quelles sont les diverses conceptions féministes des notions de sexe/genre et quelles implications ont-elles pour penser les transidentités?

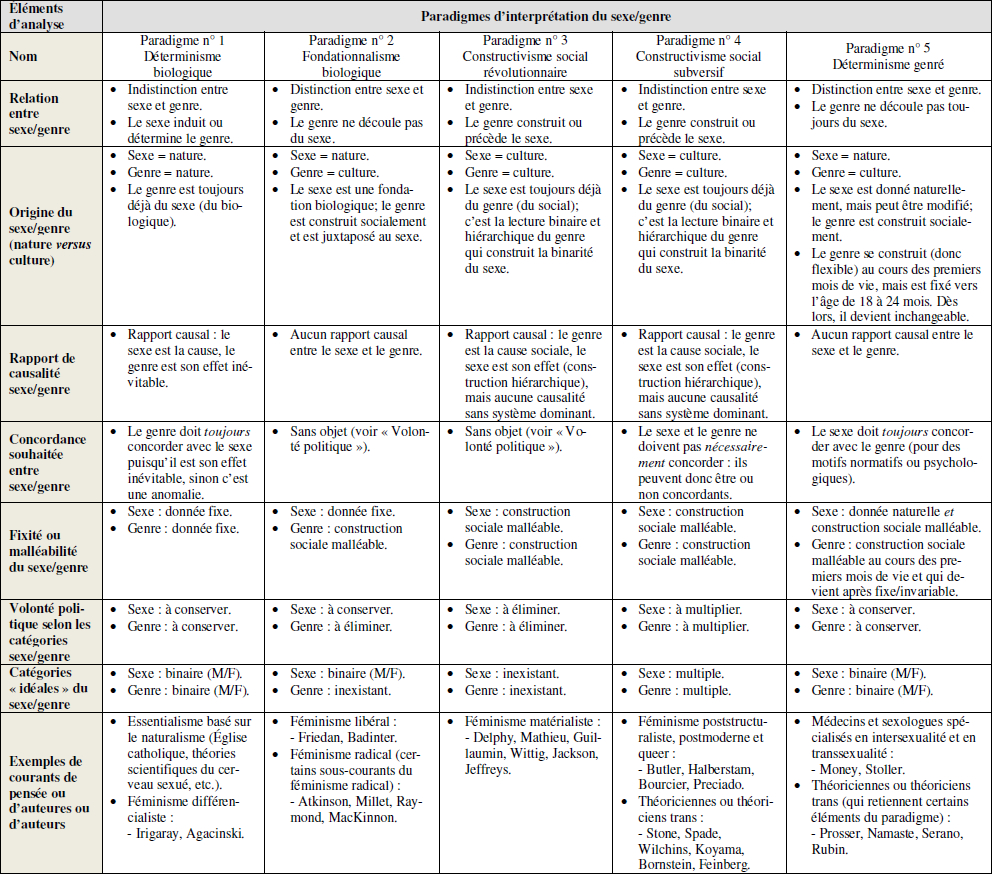

Pour répondre à cette question, je propose, à partir d’une démarche méthodologique fondée sur la généalogie (Foucault 2001 : 164-167)[6] et sur l’analyse critique de discours d’un corpus de textes significatifs qui proviennent de multiples courants de pensée féministes ayant soumis des analyses des enjeux trans, une typologie de quatre paradigmes d’interprétation du sexe/genre adoptés par des féministes et formant les quatre grandes sections de l’article : 1) le déterminisme biologique; 2) le fondationnalisme biologique; 3) le constructivisme social révolutionnaire; 4) le constructivisme social subversif[7]. Chacune de ces sections présente le paradigme et ses caractéristiques, les stratégies politiques qui en découlent, ainsi que les implications de l’adoption de ce paradigme sur le regard que portent les féministes sur les transidentités et les possibilités d’alliances entre féministes et transactivistes. Mon analyse permet de défendre la thèse selon laquelle le paradigme n° 4 est celui qui offre le plus d’ouverture par rapport aux transidentités. En conclusion, je montre que les trois autres paradigmes ne peuvent toutefois être rejetés sans s’interroger préalablement sur leurs mobilisations et leurs métissages par les militantes et les militants sur le terrain.

Les interprétations du sexe/genre : quatre paradigmes, quatre visions

Les concepts de sexe et de genre ne sont pas des créations du xxe siècle; ils circulaient au cours des siècles derniers, dans le vocabulaire employé par certaines protoféministes (Meyerowitz 2002)[8]. Si la notion de sexe est popularisée depuis longtemps, c’est toutefois au tournant des années 1950-1960 que le concept de genre commence à être davantage employé (Hausman 1995). En effet, les recherches entourant la transsexualité et l’intersexualité ont favorisé une diffusion de la notion de genre conçue comme les attributs, les caractéristiques, les attitudes et les comportements, masculins ou féminins, acquis à travers l’éducation (Oakley 1972; Kessler et McKenna 2006). Dès le milieu des années 50, Money (Money et autres 1957; Green et Money 1969) commence à employer les termes « genre » et « rôles de genre ». Quelques années plus tard, Stoller (1968) emploie l’expression « identité de genre ». Bien que ces spécialistes n’aient pas inventé l’idée de la construction sociale de la féminité et de la masculinité, il importe de retenir qu’au milieu du xxe siècle un changement linguistique s’est opéré, impliquant un emploi accru et la diffusion d’un vocabulaire pour discuter des différences comportementales entre hommes et femmes (genres). Cette transformation paradigmatique rompait avec le modèle prédominant, fondé sur un déterminisme biologique (paradigme n° 1). Les prochaines sections serviront à définir les quatre paradigmes retenus. Ici présentés selon leur apparition chronologique, ces paradigmes ne suivent cependant pas une logique linéaire et exclusive; ils représentent des visionsdifférentes des concepts de sexe/genre pouvant cohabiter au cours de la même période.

Le déterminisme biologique : paradigme n° 1

Le déterminisme biologique[9] tire ses origines au siècle des Lumières, alors qu’un contrôle de la population en termes biologiques est exercé à travers le « biopouvoir » (Foucault 2001), contexte dans lequel la biologie et la médecine prennent une place de plus en plus importante (Laqueur 1992). Ce paradigme est représenté à travers le sens commun, les discours scientifiques, politiques, médiatiques, religieux, etc. Dans ce paradigme, le sexe (anatomique, ou plus récemment identifié à travers les chromosomes ou les hormones) détermine le genre. Ce paradigme suppose que le sexe et le genre entretiennent un rapport causal, où le sexe est la cause et le genre est son effet ou sa conséquence directe (Nicholson 1999 : 64). Les sexes de naissance et les genres masculin ou féminin sont fusionnés et indistincts, car ces notions doivent concorder : le sexe mâle avec le genre masculin, le sexe femelle avec le féminin (Mathieu 1989; Nicholson 1999). Ces catégories binaires sont vues comme exclusives et invariables.

Certaines féministes adhèrent à ce paradigme; c’est le cas de protoféministes, féministes de la première vague et certaines de la deuxième vague, principalement différencialistes. Ces dernières croient à l’influence des différences biologiques sur la psychologie et le comportement. Dans ses travaux des années 90, Irigaray (1992 : 69) exprime ce déterminisme du sexe sur le genre : « Il est évident que la morphologie corporelle du féminin et celle du masculin ne sont pas les mêmes et qu’il est donc cohérent que leur manière d’éprouver le sensible et de construire le spirituel ne soit pas la même[10]. » Agacinski (2001 : 53) ajoute : « la nature aussi, pour sa part, transforme les garçons et les filles, de façon assez spectaculaire à l’âge de la puberté, en êtres masculins ou féminins. Les constructions sociales ne s’édifient pas de façon absolument arbitraire et autonome. » Les féministes différencialistes se basent sur la différence sexuelle vue comme un « contenu […] réel et universel » (Irigaray 1992 : 84) et affirment que les femmes sont porteuses de valeurs, d’attitudes, d’une culture et d’une éthique différentes des hommes. Les femmes sont considérées comme plus aptes à prendre soin des autres, plus pacifistes, axées sur la prévention et respectueuses de la nature (Irigaray 1997 : 129-130). Par conséquent, ces féministes veulent conserver les catégories de sexe/genre et optent pour une stratégie politique derevalorisation du féminin dévalorisé par le patriarcat. Elles revendiquent l’égalité dans la différence : hommes et femmes s’enrichiront en partageant leur vision spécifique (Irigaray 1997 : 100-101).

Les transidentités, dans le paradigme n° 1, sont généralement rendues invisibles. Ce paradigme repose sur la croyance qu’il n’existe que deux seuls sexes desquels découlent deux genres. L’existence de sexes/genres débordant ce cadre binaire est occultée; les transidentités ne peuvent qu’être des erreurs de la nature. Cette conceptualisation de la différence sexuelle encourage aussi l’hétéronormativité (Irigaray 1997 : 63-65). Pour sa part, Agacinski (2001 : 125-126) dit que « l’humanité est naturellement “ hétérosexuelle ” » : « L’intérêt exclusif pour le même sexe est accidentel, c’est une sorte d’exception – même nombreuse – qui confirme la règle. » Ainsi, les orientations sexuelles autres qu’hétérosexuelles, les sexes autres que mâles/femelles et les genres autres que masculins/féminins ne sont pas naturels (entendons ici « normaux »). C’est pourquoi l’adoption du paradigme n° 1 semble peu favorable pour légitimer les transidentités : les personnes trans sont conceptualisées selon leur sexe de naissance, fondateur de leur identité. Agacinski (2001 : 40-41) soutient que les femmes et les hommes sont condamnés à vivre selon leur sexe d’origine puisqu’il est difficile de reconstruire les attributs du sexe opposé :

On ne saurait non plus relativiser la différence biologique en invoquant par exemple, chez certains, le désir de changer de sexe et les tentatives actuelles d’y parvenir par la chirurgie. Car on peut priver un individu des attributs physiques de son sexe, mais on ne peut lui donner ceux de l’autre […] Mais par leur demande de transformation physique, les transsexuels révèlent, souvent de façon pathétique, leur besoin d’une définition sexuelle autant psychique qu’anatomique et sociale […] Ainsi, le transsexualisme conforte-t-il à sa façon la prégnance de la dichotomie sexuelle.

Il y a ici une occultation et un refus des transidentités, un jugement de celles-ci vues comme anormales, ainsi qu’une récupération des identités trans pour valider la bipartition humaine en deux catégories naturelles.

Le fondationnalisme biologique : paradigme n° 2

Au fil du temps, le paradigme n° 1 a été remis en question par des chercheuses et des chercheurs s’intéressant à l’intersexualité et à la transsexualité ainsi que par des féministes ayant problématisé la relation causale entre sexe/genre (Jackson 1999; Gardey et Löwy 2000). Cela a favorisé la naissance du paradigme n° 2, le « fondationnalisme biologique », tel que l’appelle Nicholson (1999 : 55)[11], dans lequel le sexe continue à être conceptualisé de manière binaire et naturelle, mais où le genre est une construction sociopolitique inégalitaire attribuable à la socialisation sexiste. Dans ce paradigme, la (con)fusion entre sexe/genre laisse place à une distinction : le sexe est biologique et le genre est social (Millet 1971; Oakley 1972). Le sexe constitue une fondation biologique sur laquelle se greffent des caractéristiques genrées, mais leurs liens sont contingents; par exemple, une femelle pourrait être masculine, puisque le genre est malléable.

Bien qu’elles soient très différentes, les politiques féministes libérales et radicales[12] à l’égard du sexe/genre convergent à partir de leur attachement au fondationnalisme biologique[13]. Ces féministes conçoivent le genre comme une construction sexiste, d’où leurs critiques des différences genrées. Hausman (1995 : 8) écrit : « In this context, “ gender ” became the target of feminist critique, as “ sex ” seemed to represent a fixed set of biological characteristics (or limitations) that remained outside the realm of feminism’s social crusade ». De son côté, le féminisme libéral emprunte à la philosophie libérale : il postule l’existence d’une nature humaine universelle fondée sur la raison, l’autonomie et la liberté et il prône une neutralisation des différences dans la sphère publique. Bien que le féminisme libéral reconnaisse des différences biologiques entre hommes et femmes (sexes), elles sont non pertinentes en ce qui a trait à la participation citoyenne de même qu’aux droits et aux libertés (Jaggar 1988 : 27-50; 173-206). Comme les différences de genres sont vues comme les artéfacts d’une éducation inégalitaire, l’atteinte d’une égalité passe par une transformation des rôles genrés (Badinter 2003). Le féminisme libéral prône ainsi une stratégie politique réformiste deneutralisation des différences genrées, voire une disparition des genres.

Plusieurs féministes radicales partagent cette visée politique d’éradication des genres, mais à partir d’une optique révolutionnaire (Jaggar 1988 : 83-122 et 149-202). Par exemple, Millet (1971 : 40) défend l’idée que le genre résulte d’un conditionnement patriarcal qui se présente sur trois plans : le tempérament (selon les stéréotypes), le rôle sexuel (imposé en fonction du sexe) et le statut (supériorité masculine). Les différences genrées sont appelées à disparaître dans une société non sexiste où la socialisation ne serait pas effectuée selon un axe binaire et hiérarchique. MacKinnon (2005) appelle aussi à un démantèlement des genres qui représentent la cristallisation du pouvoir des hommes sur les femmes dans la sexualité. Ces radicales ne remettent toutefois pas en cause la bicatégorisation des sexes. Le paradigme n° 2 propose donc, pour atteindre une société égalitaire, d’éliminer les genres, tout en conservant les sexes, que la stratégie passe par une neutralisation réformiste ou une éradication révolutionnaire.

Les transidentités, dans le paradigme n° 2, sont généralement diabolisées. D’ailleurs, les féministes radicales se sont particulièrement intéressées à cette question[14]. Elles voient le sexe comme une fondation invariable; difficile de ce point de vue d’admettre qu’une personne puisse changer de sexe. Selon Raymond (1981 : 38), « il ressort qu’il est biologiquement impossible de changer de sexe chromosomique. Si le sexe chromosomique constitue le critère fondamental de l’appartenance au sexe masculin ou féminin, l’homme qui change de sexe chirurgicalement n’est pas une femme[15]. » Les propos de Raymond sont encore d’actualité; sous l’initiative de Ti-Grace Atkinson, un collectif international de 37 féministes radicales a publié en 2013 un texte intitulé « Forbidden Discourse : The Silencing of Feminist Criticism of “ Gender ” » (A Radical Feminist Blog 2013) à propos du congrès RadFem à Londres. Elles défendent le droit des féministes de se rassembler en non-mixité en excluant les femmes trans considérées comme des hommes. Pour Raymond (1981), Eichler (1989), Greer (2002) et les féministes radicales de ce collectif, les changements de sexe/genre ne font que déplacer le problème. Les genres, pour elles, résultent du patriarcat; les revendiquer comme le font les personnes trans ne peut que reconduire l’oppression. Comme l’indique le collectif, l’objectif est d’éliminer les genres, non de les réinventer : « We look forward to freedom from gender. The “ freedom for gender ” movement [i.e. trans], whatever the intentions of its supporters, is reinforcing the culture and institutions of gender that are oppressing women. We reject the notion that this analysis is transphobic » (A Radical Feminist Blog 2013). Les féministes radicales soutiennent deux arguments. Le premier est que les personnes trans sont les victimes/dupes du système patriarcal, en endossant de façon acritique ses normes genrées.

Cet argument implique un postulat : si le patriarcat n’existait pas et si les rôles sexuels qui en découlent étaient supprimés, la transsexualité n’existerait plus. Ainsi, le patriarcat est ce qui rend possible l’identité trans. Eichler (1989 : 283) soutient : « Were the notions of masculinity and femininity less rigid, sex change operations should be unnecessary ». Autrement dit, une relation de causalité est instaurée entre le sexisme et les transidentités : le patriarcat (la cause) représente le contexte d’émergence de la transsexualité (l’effet). Raymond (1981 : 18) écrit : « À mon avis, la société patriarcale et ses définitions de la masculinité et de la féminité constituent la cause première de l’existence du transsexualisme. » Ainsi, la transsexualité est un phénomène conservateur à l’égard du patriarcat et, bien que les personnes trans en soient victimes, elles le reproduisent. Cela conduit au second argument : la transsexualité et les stéréotypes de sexe qu’elle entretient représentent un outil du patriarcat servant à confiner les femmes dans leurs rôles d’opprimées (Eichler 1989; Greer 2002). Le transactivisme représente l’ennemi du féminisme et les deux sont irréconciliables. Raymond (1981 : 33-34) affirme : « À cet égard, le transsexualisme constitue un “ programme sociopolitique ” qui concurrence de façon déloyale le mouvement [féministe] qui cherche à supprimer l’oppression des rôles sexuels stéréotypés imposés par notre culture. » Un principe de circularité est établi entre l’existence d’idéaux genrés qui permet l’émergence de la transsexualité et le fait que celle-ci consolide le système qui l’a fait naître.

Le constructivisme social révolutionnaire : paradigme n° 3

Le fondationnalisme biologique demeure limité, selon certaines auteures, puisqu’il laisse dans l’ombre la notion de sexe, non remise en question comme fondement naturel (Hausman 1995; Nicholson 1999 : 55). Les féministes radicales matérialistes françaises ont été parmi les premières, dès les années 70, à remettre en cause cette notion naturalisée. Delphy (2001 et 2002) soutient que le genre crée ou « précède le sexe », stipulant qu’une valeur et une importance sont données à des traits biologiques qui, en soi, n’en ont aucune (Jackson 1996 : 51). Le paradigme n° 3 représente une rupture avec les explications naturalistes puisqu’il considère aussi le sexe comme une construction sociale[16]. Ces féministes ne nient pas qu’il existe des différences biologiques, mais elles stipulent que ces différences sont interprétées avec une lunette sociopolitique. Ces auteures remplacent ainsi les concepts de sexe/genre par d’autres appellations, telles que le « sexe social » ou les « rapports sociaux de sexe » (Jackson 1996; Gardey et Löwy 2000 : 19-22). Pour elles, c’est la division hiérarchique des humains en deux genres, masculin/féminin, qui construit la bicatégorisation sexuelle. La relation causale du paradigme n° 1 est ici inversée : le genre est la cause et le sexe est son effet. Cela implique un corollaire; si la hiérarchie était éliminée, les genres n’existeraient plus et les classes de sexe non plus, car ce sont des notions contingentes. Inspirées par les radicales et les marxistes, les matérialistes conçoivent les notions d’hommes/femmes, masculin/féminin, en dialectique : quand la révolution enrayera l’oppression, ces classes hiérarchisées disparaîtront, comme celles de maîtres/esclaves ou de bourgeois/prolétaires (Wittig 2001 : 42-43).

À partir de cette conception matérialiste du pouvoir, ces féministes veulent atteindre une société postpouvoir, postgenrée et postsexuée, dans laquelle les construits sociaux et sexistes hommes/femmes, masculin/féminin, seront éliminés après une révolution. Leur moteur politique est l’« utopie » (Delphy 2001 et 2002; Jackson 1999 : 24-25) d’une société sans classes de sexe et de genre[17]. Le paradigme n° 3 rejoint ainsi le paradigme n° 2 par son désir d’éliminer les catégories de genre, mais il applique également cette éradication aux sexes. Delphy (2001 : 258) précise :

Si, dans un couple collectif constitué de dominants et de dominés, on supprime l’une des catégories, que ce soit celle des dominants ou des dominés d’ailleurs, on supprime ipso facto la domination, et on supprime donc l’autre catégorie du couple; ou, pour le dire autrement : pour être dominant, il faut avoir quelqu’un à dominer.

Pour les matérialistes, il faut envisager le « non-genre » pour paraphraser Delphy (2001 : 260), les « non-femmes » selon Wittig (2001) et, pour finir, le « non-sexe ».

Les transidentités, dans le paradigme n° 3, sont généralement condamnées. De façon analogue aux radicales, certaines féministes radicales matérialistes concluent que les transidentités sont problématiques (Mathieu 1991; Hausman 1995; Jeffreys 2003 et 2014; Delphy 2013) à partir de leur objectif d’éradiquer, d’« éliminer » ou d’« abandonner » les classes de sexe/genre (Jeffreys 2010 : 66-67). La réappropriation de ces catégories par des personnes trans ne peut que reconduire le sexisme. De son côté, Thiers-Vidal soutient ce qui suit (Masson et Thiers-Vidal 2002 : 47) :

[Cela] ne m’intéresse pas de voir multiplier différentes masculinités puisque celles-ci n’exprimeront que différentes façons d’exploiter et d’opprimer les femmes […] L’utopie du non-genre me semble d’ailleurs bien plus radicale que la création de nouvelles recettes « post-identitaires », à l’aide d’ingrédients entièrement marqués et structurés par l’oppression des femmes par les hommes.

Jeffreys, qui critique les théories queers qu’elle associe aux théories trans, tient un discours similaire. Voyant dans les catégories de genre la pierre angulaire du système patriarcal, elle affirme qu’une « genrophobie » serait nécessaire pour atteindre l’égalité (Jeffreys 2010 : 75). À ses yeux, les personnes trans, en conservant intactes les catégories sexuées et genrées du système patriarcal considérées en elles-mêmes comme violentes pour les femmes, constituent des ennemis du féminisme (Jeffreys 2014 : 185)[18] : « The gender in transgenderism is positive for the support and maintenance of the gender scaffolding that upholds the edifice of male domination. In this way transgenderism is hostile to the rights of all women. » Jeffreys soutient aussi que les transidentités sont préjudiciables pour les gais et les lesbiennes. Elle affirme que les personnes trans sont des gais et des lesbiennes ayant intériorisé une homophobie s’amputant pour devenir hétérosexuels ou hétérosexuelles (Jeffreys 2003 : 137; 2014)[19]. Les personnes trans sont considérées comme traîtres, car elles ne luttent pas pour éliminer l’homophobie. En ce sens, la transsexualité est antirévolutionnaire. Quant à Mathieu (1991 : 73), elle écrit : « C’est le cas des transsexuel(le)s de nos sociétés modernes dont la plupart rejettent l’idée d’être considéré(e)s comme homosexuel(le)s et veulent en changeant de sexe parvenir à une “ vraie ” hétérosexualité. »

La légitimité des mouvements trans et de leurs actions collectives contre les oppressions structurelles, comme le cisgenrisme, l’hétéronormativité et le sexisme, est niée par les féministes matérialistes. Delphy (2013), par exemple, qui amalgame aussi les mouvements trans et queers – alors qu’ils sont distincts et vivent d’importantes fractions (Serano 2007; Salamon 2010; Baril 2013) –, affirme que la lutte des personnes trans et queers n’est pas politique et ne vise pas de changements collectifs en ne proposant pas l’abolition des catégories de sexes/genres. Elle écrit :

La question de la transsexualité se pose beaucoup plus maintenant. Mais, dans cette démarche, on perd de vue la lutte féministe : pour la disparition du genre […] Mais l’arrivée du queer me paraît rencontrer une démarche individualiste pour que des personnes changent de catégorie, sans remettre en cause ces catégories […] [Cette démarche] ne constitue pas un combat politique dans le sens où elle ne propose pas un changement des structures de la société.

Delphy 2013

Bref, les féministes du paradigme n° 3 critiquent la transsexualité vue comme reconduction de l’hétérosexisme à partir de leur volonté d’éliminer les notions d’hommes/femmes et de masculin/féminin.

Le constructivisme social subversif : paradigme n° 4

Les féministes poststructuralistes et queers adoptent elles aussi un cadre épistémologique constructiviste pour conceptualiser les catégories de sexe/genre. Butler (2005a, 2005b et 2006) transpose les théories performatives du langage au sexe/genre. À l’aide d’une analyse généalogique, elle critique les catégories de sexe/genre et soutient qu’elles ne sont pas des faits naturels et ne peuvent être conceptualisées qu’à travers un langage façonné par le social et le politique. Le sexe et le genre sont performatifs[20], selon Butler, puisqu’ils sont les effets d’une répétition de discours, de normes, d’actes corporels, qui leur donnent un aspect stable et naturel. Cette vision du sexe a aussi été validée par certaines recherches en biologie. Gardey et Löwy (2000 : 25) montrent qu’il n’est pas facile d’établir l’existence de deux sexes uniques, mettant en lumière les choix contingents qui sont faits socialement, médicalement et juridiquement pour définir les sexes. De quel critère se sert-on pour déterminer ce qu’est un homme ou une femme : des chromosomes, des hormones, de l’anatomie? Selon le critère sélectionné, les personnes incluses dans les catégories varieront. Ainsi, le paradigme n° 4, à l’instar du paradigme n° 3, propose une conception historique et malléable du sexe et, comme les paradigmes nos 2 et 3, ne fait pas de prescription quant à la concordance entre sexe/genre.

Pour plusieurs, la critique des catégories identitaires entreprise par les féministes poststructuralistes et queers constitue une répudiation de ces dernières, ce qui anéantirait la possibilité de fonder une lutte politique féministe (Jackson 1996 et 1999; Delphy 2013). L’oeuvre de Butler est souvent citée à cet égard. À mon avis, cette interprétation est erronée (Baril 2009a). D’une part, Butler (2005a : 101; 2006 : 16 et 206-208) souligne qu’une critique de concepts et de catégories n’équivaut pas à vouloir s’en débarrasser : il s’agit plutôt d’en faire un usage renouvelé et prudent eu égard aux formes d’oppression qui pourraient découler de leur utilisation acritique. D’autre part, je soutiens que, à partir de la vision foucaldienne du pouvoir développée par ces théoriciennes et théoriciens, il serait contradictoire de vouloir éradiquer les catégories de sexe/genre puisqu’elles produisent les sujets. Selon Foucault (2001), le sujet est construit à même les relations de pouvoir, les normes, les discours. Les individus ne peuvent donc prétendre s’extraire de ces relations et des normes pour en faire une critique externe. C’est dans ce contexte que prennent place des stratégies politiques axées sur la résistance subversive plutôt que la révolution (Bourcier 2006; Baril 2013). Les féministes adhérant au paradigme n° 4 adoptent cette conception du pouvoir comme productif et constitutif des sujets, ce qui les conduit à rejeter l’idée d’une société postgenrée et postsexuée. Butler (2005b : 106) mentionne :

Si la sexualité est culturellement construite dans des rapports de pouvoir existants, alors postuler une sexualité normative qui se situe « avant », « en dehors » ou « au-delà » du pouvoir est une impossibilité culturelle et un rêve politiquement irréalisable, un rêve qui fait reporter au lendemain ce que l’on peut faire concrètement aujourd’hui, c’est-à-dire repenser les possibilités subversives de la sexualité et l’identité en fonction du pouvoir lui-même.

Il faut donc, de l’intérieur du pouvoir, subvertir les catégories, résister à leur normativité, les rendre plus souples et moins coercitives. Dans le paradigme n° 4, la stratégie politique ne vise pas la disparition des catégories hommes/femmes, mais plutôtla subversion de leur binarité et la reconnaissance des multiples catégories de sexes/genres existantes.

Les transidentités, dans le paradigme n° 4, sont généralement accueillies favorablement. Contrairement aux féministes du paradigme n° 3, celles qui adhèrent au paradigme n° 4 ne souhaitent pas l’élimination des catégories de sexe/genre, mais leur prolifération. Butler (2006 : 45; 60; 248) mentionne qu’il faut promouvoir un respect de la multiplicité des sexes/genres déjà présents qui tardent à être reconnus socialement, politiquement, juridiquement. Butler ainsi que d’autres poststructuralistes et queers (Bourcier 2011; Salamon 2010) estiment que leurs travaux sont complémentaires par rapport aux théories trans et s’intéressent aux alliances possibles avec les transactivistes. Bien que certains transactivistes (Prosser 1998; Namaste 2000; Serano 2007) dénoncent le constructivisme social subversif et le jugent préjudiciable pour les personnes trans, en accusant principalement Butler (2005b et 2006) de transphobie, un grand nombre d’auteures et d’auteurs trans s’en réclament et le voient comme compatible avec une vision légitime des transidentités (Stone 1991; Koyama 2001; Califia 2003; Noble 2006)[21].

Il est impossible de soutenir que toutes les féministes qui adoptent le paradigme n° 4 approuvent les transidentités, et ce ne sont pas non plus toutes les féministes des paradigmes nos 1, 2 et 3 qui les condamnent. Néanmoins, le paradigme n° 4 a permis à plusieurs féministes d’approcher le sujet des transidentités avec plus d’ouverture et de respect comparativement aux féministes dont les conceptions du sexe/genre relèvent des paradigmes nos 1, 2 et 3. Je pense qu’il est toutefois important, dans le paradigme n° 4, de s’assurer que l’énoncé descriptif de correspondance du sexe/genre (voir le tableau en annexe), voulant que sexe/genre ne concordent pas nécessairement, ne se transforme pas en énoncé normatif stipulant que le genre ne doit pas correspondre au sexe ou vice-versa. Affirmer que le sexe et le genre ne suivent pas un alignement naturel est une chose; soutenir que ces deux éléments ne doivent pas concorder pour endosser une posture politique subversive en est une autre. Dans le premier cas, la transsexualité (volonté de correspondance entre sexe/genre) peut être conçue d’une façon légitime; dans le second cas, la description devenue injonction cède la place à un jugement.

Des intersections, des mobilisations et des métissages

Dans cette analyse critique des discours féministes sur les notions de sexe/genre, celles qui se rattachent au paradigme n° 4 semblent les plus ouvertes à l’égard des transidentités. Les féministes qui adhèrent aux paradigmes nos 1, 2 et 3 n’offrent pas, à travers leur conceptualisation des notions de sexe/genre et les stratégies politiques qui en découlent, des outils pertinents pour réfléchir de façon positive aux enjeux trans et aux alliances entre féministes et transactivistes[22]. Comment reconnaître la validité des identités de genre des personnes trans lorsque ces catégories sont considérées comme déterminées par le sexe (paradigme n° 1) ou les effets du système patriarcal appelés à être éliminés (paradigmes nos 2 et 3)? D’un point de vue théorique, les paradigmes nos 2 et 3 présentent une aporie conceptuelle pour réconcilier les féministes et les transactivistes : si les genres sont en eux-mêmes oppressifs, les personnes trans qui s’en réclament reproduisent en elles-mêmes le patriarcat par leur existence. Comme toutes les définitions, celles du sexe/genre qu’ont les féministes entraînent des répercussions concrètes, notamment dans leur manière d’aborder certains sujets, par exemple les transidentités. Il faut être à l’affût de ces conséquences pour les personnes trans : que cela soit conscient ou inconscient, intentionnel ou non, les conceptions du sexe/genre des féministes qui adhèrent aux paradigmes nos 1, 2 et 3 amènent une délégitimation des personnes trans, de leur sexe/genre, de leurs luttes et de leur apport aux mouvements sociaux.

Ce constat implique-t-il une répudiation des paradigmes nos 1, 2 et 3 et des courants féministes qui s’y rattachent? Je ne crois pas que l’on devrait les rejeter pour deux raisons. Premièrement, si ces paradigmes et ces courants n’offrent pas d’outils appropriés pour penser les transidentités, ils en proposent d’autres tout à fait pertinents pour réfléchir à d’autres enjeux et problématiques. Bref, chaque paradigme et courant comporte des avantages et des inconvénients. Si des critiques de leurs faiblesses s’imposent, notamment au regard des transidentités, leur rejet total ne me semble pas approprié. Je plaiderais davantage pour l’adoption d’un féminisme pragmatique et hétéroclite impliquant de sélectionner, en fonction des nécessités théoriques et politiques, les éléments de divers paradigmes et courants pour résoudre certaines inégalités et problèmes sociaux, mais également et surtout j’inviterais les féministes à s’intéresser aux travaux transféministes en plein essor qui pourraient grandement enrichir leurs analyses.

Deuxièmement, ces paradigmes conceptuels et les courants féministes sont des modèles théoriques qui ne reflètent pas toujours les réalités empiriques. Prenons l’exemple des courants féministes. Comment savoir où commence et s’arrête un courant? Qui décide de ces frontières? La critique de certains aspects d’un courant implique-t-elle son rejet? Si l’on adopte un féminisme radical en y intégrant des éléments des théories queers, peut-on encore se qualifier de féministe radicale ou radical ou bien de queer, ou des deux à la fois? N’est-ce pas une position radicale et queer transformée? Cela soulève la question de la pureté et de l’exclusivité des courants féministes et des paradigmes de pensée, lignes de (dé)marquages contestés dans mes travaux. Les études empiriques montrent que, sur le terrain, les assemblages et les métissages de courants et de paradigmes sont non seulement possibles mais fréquents : il existe des féministes matérialistes qui n’envisagent pas la fin des genres, de même que des féministes queers révolutionnaires qui souhaitent éradiquer les genres (Breton et autres 2012). En somme, les paradigmes d’interprétation du sexe/genre, bien qu’ils aient sur un plan théorique un apport heuristique important, ne serait-ce que pour réfléchir de manière critique aux implications que l’adoption de définitions peut avoir sur des populations marginalisées, ne sont pas toujours mobilisés d’une façon cohérente et exclusive par les militantes et les militants, ce qui peut constituer une stratégie pour former des solidarités et dépasser les clivages théoriques.

Mon propre parcours au sein de divers mouvements sociaux durant les quinze dernières années, qu’il s’agisse du mouvement féministe, transactiviste, gai et lesbien ou queer, m’a permis de constater que plusieurs formes de violences, d’exclusions et de marginalisations sont reproduites en leur sein, au nom de hiérarchies faites entre les oppressions, les postures théoriques et les cadres épistémologiques jugés plus ou moins appropriés, les bonnes et les mauvaises stratégies politiques à adopter, etc. Au final, je pense que ce ne sont pas les paradigmes théoriques ou épistémologiques, les cadres conceptuels et les stratégies ou les étiquettes politiques (féministes, transactivistes, queers) qui ont le plus grand effet sur nos attitudes envers les autres : c’est plutôt le degré d’ouverture, d’écoute et de respect, notamment envers les groupes marginalisés, qui favorise les pratiques inclusives et permet de rompre le cercle vicieux de l’exclusion et de la violence. L’intolérance et le dogmatisme ne sont pas l’apanage de la société majoritaire : ces attitudes sont présentes à l’intérieur des mouvements sociaux et constituent, à mon avis, les véritables barrières pour mettre fin aux multiples formes d’oppressions. Sous cet angle, je trouve que les démarches féministes de Scheman (1997) et de Steinem (2013) par rapport aux personnes trans s’avèrent exemplaires : elles prennent acte de leurs postures passées sur les enjeux trans, les contextualisent, les expliquent, mais aussi les remettent en question pour ensuite affirmer publiquement leur solidarité envers les personnes trans. Parce que, pour chaque personne, la fin de la violence commence, selon moi, par l’analyse autocritique de ses propres attitudes problématiques envers d’autres groupes marginalisés. En ce sens, j’invite non seulement les féministes, mais également les transactivistes, à lutter main dans la main contre les multiples formes de violences entrecroisées qui touchent divers groupes marginalisées, tout en faisant constamment preuve de prudence, dans cette quête pour une plus grande justice sociale, et en évitant d’user, pour y parvenir, des armes de la violence, qu’il s’agisse de la censure, de l’intolérance ou de l’exclusion.

Parties annexes

Annexe

Annexe

Cinq paradigmes d’interprétation des notions de sexe/genre

Note biographique

Alexandre Baril est professeur adjoint à l’Institut d’études féministes et de genre de l’Université d’Ottawa. Il a rédigé plusieurs articles publiés dans des revues telles que Hypatia : Journal of Feminist Philosophy, Annual Review of Critical Psychology, Disability & Society, Journal of Literary & Cultural Disability Studies, Feminist Review et TSQ : Transgender Studies Quarterly. Comme théoricien et activiste, il mène des recherches interdisciplinaires à la croisée des études féministes, queers, trans*, sur le handicap et de la sociologie du corps et des mouvements sociaux.

Notes

-

[1]

Le terme transactivistes fait référence aux personnes transsexuelles/transgenres (trans) et cissexuelles/cisgenres (cis, c’est-à-dire non trans) qui luttent pour l’égalité des personnes trans. Pour les définitions de ces termes, voir Baril (2013 : 396-400).

-

[2]

Ces exemples concernent les cas de femmes trans qui ont été médiatisés; pour des exemples sur les hommes trans et les enjeux différents qu’ils soulèvent, voir Baril (2013).

-

[3]

Le cisgenrisme est un système d’oppression qui touche les personnes trans, parfois nommé transphobie. Il se manifeste sur le plan juridique, politique, économique, social, médical et normatif. Dans ce dernier cas, il s’agit de cisgenrenormativité. Je préfère la notion de cisgenrisme à celle de transphobie, car elle s’éloigne des origines pathologiques et individuelles de la « phobie ». Sur ces critiques et pour de plus amples définitions, voir Baril (2013 : 396-401).

-

[4]

Les travaux de Bourcier (2006 et 2011) constituent une rare exception.

-

[5]

Je définis l’« intersectionnalité » comme un concept qui rend compte du fait que les multiples identités et oppressions se coconstruisent. Ce concept, né des analyses croisées entre sexisme et racisme, a connu une popularité croissante qui a parfois mené à la « dépolitisation » de son ancrage antiraciste, pour reprendre l’expression de Bilge (2013). Pour une définition de cette notion et une discussion de sa « blanchisation » ne pouvant être abordées ici, voir Bilge (2013).

-

[6]

La généalogie représente un questionnement historique entourant les conditions de possibilités de certains savoirs et discours de vérité qui se sont forgés à travers des relations de pouvoir.

-

[7]

Voir le tableau en annexe qui présente cinq paradigmes d’interprétation du sexe/genre. Ce tableau ne prétend pas à l’exhaustivité quant aux diverses conceptions du sexe/genre et les courants de pensée/auteures et auteurs associés aux paradigmes ne peuvent être réduits à ces derniers. C’est un tableau que j’ai créé en 2003 dans mon mémoire de maîtrise et repris par la suite dans ma thèse de doctorat (Baril 2013). Certains éléments d’analyse sont inspirés des textes suivants : Mathieu (1989) et Nicholson (1999 : 53-76) (paradigmes nos 1 et 3) et Hausman (1995 : 72-109) (paradigme n° 5). Précisons que le paradigme n° 5 n’est pas traité ici puisque, d’une part, il n’est pas adopté par des féministes (bien que des transactivistes influencés par le féminisme s’en réclament en partie) et que, d’autre part, l’espace limité ne me permet pas d’en discuter. Je juge néanmoins important de le conserver dans le tableau pour sa valeur visuelle comparative. Au sujet de ce paradigme, voir Baril (2013 : 92-112).

-

[8]

Pour un historique de ces concepts, voir Oakley (1972), Laqueur (1992), Hausman (1995) et Nicholson (1999).

-

[9]

Mathieu (1989 : 113) nomme ce paradigme le « mode de l’identité “ sexuelle ” » et Laqueur (1992 : ii; 170-282), le « modèle des deux sexes ».

-

[10]

Dans ses ouvrages, Irigaray emploie souvent le terme « déterminer ».

-

[11]

Mathieu (1989 : 119) emploie l’expression « mode de l’identité “ sexuée ” ».

-

[12]

La famille des féministes radicales se subdivise en plusieurs sous-courants (Jaggar 1988). Mon propos se concentre sur certaines radicales.

-

[13]

Nicholson (1999 : 54) montre que, au cours des années 60 et 70, les féministes adhéraient majoritairement au fondationnalisme biologique.

-

[14]

Je n’analyserai pas ici les féministes libérales qui sont demeurées silencieuses sur les transidentités et me concentrerai plutôt sur les féministes radicales : j’ai étudié les discours de ces dernières dans mes autres travaux, une analyse dont je m’inspire ici : Baril (2009b : 270-272).

-

[15]

Jeffreys (2014 : 8-9), oscillant entre les paradigmes nos 2 et 3, partage ce postulat.

-

[16]

La tournure « constructivisme social » provient de Nicholson (1999 : 64). Pour sa part, Mathieu (1989 : 132-133) préfère l’expression « identité “ de sexe ” (classe de sexe) ».

-

[17]

Ainsi s’explique la mention « Sans objet » dans la section intitulée « Concordance souhaitée entre sexe/genre » du tableau en annexe.

-

[18]

Voir aussi Jeffreys (2003 : 36-39, 122, 133, 138 et 143). Delphy (2013) indique : « Je ne vois pas en quoi soutenir une femme qui veut devenir un homme, et donc passer dans le camp de l’oppresseur, est un combat féministe. » Delphy est signataire du texte « Forbidden Discourse » (A Radical Feminist Blog 2013). Sous cet angle, Raymond (1981 : 68-73 et 212-215) propose des loislimitatives quant aux changements de sexe et Jeffreys (2010 : 74-75; 2014) suggère des lois pour interdire les transidentités, qu’elle compare à des mutilations. Greer (2002 : 70-71) propose des idées similaires.

-

[19]

Hausman (1995) et Greer (2002 : 68) mentionnent cette idée.

-

[20]

Sur la distinction entre « performance » et « performatif », voir Butler (2005a : 13-42).

-

[21]

Voir Baril (2013 : 123-135) pour ces critiques dont je ne peux traiter ici.

-

[22]

J’ai rencontré dans mes réseaux sociaux quelques féministes qui adhérent aux paradigmes nos 1, 2 et 3 et sont ouvertes aux personnes trans, mais elles ne publient pas sur ces enjeux.

Références

- AGACINSKI, Sylviane, 2001 Politique des sexes. Paris, Seuil [1re éd. : 1998].

- A RADICAL FEMINIST BLOG, 2013 « Forbidden Discourse : The Silencing of Feminist Criticism of “ Gender ”. An Open Statement from 37 Radical Feminists from Five Countries », [En ligne], [feministuk.wordpress.com/ 2013/08/19/forbidden-discourse-the-silencing-of-feminist-criticism-of-gender/] (25 octobre 2014).

- BADINTER, Élisabeth, 2003 Fausse route. Paris, Odile Jacob.

- BARIL, Alexandre, 2014 « Quelle place pour les femmes trans au sein des mouvements féministes? », Spirale, 247, hiver : 39-41.

- BARIL, Alexandre, 2013 La normativité corporelle sous le bistouri : (re)penser l’intersectionnalité et les solidarités entre les études féministes, trans et sur le handicap à travers la transsexualité et la transcapacité. Thèse de doctorat. Ottawa, Université d’Ottawa, [En ligne], [wesleyan.academia.edu/ AlexandreBaril] (25 octobre 2014).

- BARIL, Alexandre, 2009a « Judith Butler et le Nous femmes : la critique des catégories identitaires implique-t-elle leur réfutation? », dans Francine Descarries et Lyne Kurtzman (dir.), Faut-il réfuter le Nous femmes pour être féministe au xxie siècle?, Les Cahiers de l’IREF, 19 : 65-92.

- BARIL, Alexandre, 2009b « Transsexualité et privilèges masculins. Fiction ou réalité? », dans Line Chamberland et autres (dir.), Diversité sexuelle et constructions de genre, Québec, Presses de l’Université du Québec : 263-295.

- BILGE, Sirma, 2013 « Intersectionality Undone : Saving Intersectionality from Feminist Intersectionality Studies », Du Bois Review, 10, 2 : 405-424.

- BOURCIER, Marie-Hélène, 2011 Queer Zones 3. Identités, cultures et politiques. Paris, Amsterdam.

- BOURCIER, Marie-Hélène, 2006 Queer Zones. Politique des identités sexuelles et des savoirs. Nouvelle édition revue et augmentée. Paris, Amsterdam.

- BRETON, Émilie, et autres, 2012 « Feminisms at the Heart of Contemporary Anarchism in Quebec : Grassroots Practices of Intersectionality », Canadian Woman Studies/Les Cahiers de la femme, 29, 3 : 147-159.

- BUTLER, Judith, 2006 Défaire le genre. Paris, Amsterdam [1re éd. : New York et Londres, Routledge, 2004].

- BUTLER, Judith, 2005a Humain, inhumain. Le travail critique des normes. Paris, Amsterdam.

- BUTLER, Judith, 2005b Trouble dans le genre. Pour un féminisme de la subversion. Paris, La Découverte [1re éd. : New York et Londres, Routledge, 1990].

- CALIFIA, Pat, 2003 Le mouvement transgenre. Changer de sexe. Paris, EPEL [1re éd. : San Francisco, Cleis Press, 1997].

- DELPHY, Christine, 2013 « Un entretien avec Christine Delphy [Propos recueillis par Ingrid Merckx] », Politis, 14 novembre, [En ligne], [delphysyllepse.wordpress.com/2013/11/14/un-entretien-avec-christine-delphy-politis/] (25 octobre 2014).

- DELPHY, Christine, 2002 L’ennemi principal, t. II : « Penser le genre ». Paris, Syllepse.

- DELPHY, Christine, 2001 L’ennemi principal, t. I : « Économie politique du patriarcat ». Paris, Syllepse.

- EICHLER, Margrit, 1989 « Sex Change Operations : The Last Bulwark of the Double Standard », dans Laurel Richardson et Verta Taylor (dir.), Feminist Frontiers II : Rethinking Sex, Gender, and Society. New York, Random House : 281-290.

- ENKE, Anne (dir.), 2012 Transfeminist Perspectives In and Beyond Transgender and Gender Studies. Philadelphia, Temple University Press.

- FOUCAULT, Michel, 2001 Dits et écrits, t. II : « 1976-1988 ». Paris, Gallimard [1re éd. : 1994].

- GARDEY, Delphine, et Ilana LÖWY, 2000 « Introduction. Pour en finir avec la nature », dans Delphine Gardey et Ilana Löwy (dir.), L’invention du naturel. Les sciences et la fabrication du féminin et du masculin. Paris, Éditions des Archives contemporaines : 9-28.

- GOLDBERG, Michelle, 2014 « What Is a Woman? The Dispute between Radical Feminism and Transgenderism », The New Yorker, 4 août, [En ligne], [www.newyorker.com/magazine/2014/08/04/woman-2] (24 août 2014).

- GREEN, Richard, et John MONEY, 1969 Transsexualism and Sex Reassignment. Baltimore, John Hopkins University Press.

- GREER, Germaine, 2002 « Copie non conforme », dans Germaine Greer (dir.), La femme entière. Paris, Plon : 67-77 [1re éd. : Londres, Doubleday, 1999].

- HAUSMAN, Bernice, 1995 Changing Sex : Transsexualism, Technology, and the Idea of Gender. Durham, Duke University Press.

- IRIGARAY, Luce, 1997 Être deux. Paris, Grasset et Fasquelle.

- IRIGARAY, Luce, 1992 J’aime à toi : esquisse d’une félicité dans l’histoire. Paris, Grasset.

- JACKSON, Stevi, 1999 « Théoriser le genre : l’héritage de Beauvoir », Nouvelles Questions féministes, 20, 4 : 9-28.

- JACKSON, Stevi, 1996 « Récents débats sur l’hétérosexualité : une approche féministe », Nouvelles Questions féministes, 17, 3 : 5-26.

- JAGGAR, Alison, 1988 Feminist Politics and Human Nature. Totawa, Rowman & Littlefield Publishers [1re éd. : 1983].

- JEFFREYS, Sheila, 2014 Gender Hurts : A Feminist Analysis of the Politics of Transgenderism. New York, Routledge.

- JEFFREYS, Sheila, 2010 « Ce cher vieux ballroom dancing, quand le queer s’entiche du genre », Nouveaux Cahiers du socialisme, 4 : 63-75.

- JEFFREYS, Sheila, 2003 Unpacking Queer Politics : A Lesbian Feminist Perspective. Cambridge, Polity Press.

- KESSLER, Suzanne J., et Wendy MCKENNA, 2006 « Toward a Theory of Gender », dans Susan Stryker et Stephen Whittle (dir.), The Transgender Studies Reader. New York, Routledge : 165-183 [1re éd. : Chicago, University of Chicago Press, 1978].

- KOYAMA, Emi (dir.), 2001 Transfeminism : A Collection. Portland, The Feminist Conspiracy Press. [En ligne], [intermargins.net/repression/deviant/ transgender/trans_book/tf-collection.pdf] (3 mai 2014).

- LAQUEUR, Thomas, 1992 La fabrique du sexe. Essai sur le corps et le genre en Occident. Paris, Gallimard [1re éd. : Cambridge (MA), Harvard University Press, 1990].

- MACKINNON, Catharine, 2005 Le féminisme irréductible. Paris, Éditions des femmes [1re éd. : Cambridge (MA) et Londres, Harvard University Press, 1987].

- MASSON, Sabine, et Léo THIERS-VIDAL, 2002 « Pour un regard féministe matérialiste sur le queer. Échange entre une féministe radicale et un homme anti-masculiniste », Mouvements, 20 : 44-49.

- MATHIEU, Nicole-Claude, 1991 « Les transgressions du sexe et du genre à la lumière de données ethnographiques », dans Marie-Claude Hurtig et autres (dir.), Sexe et genre. De la hiérarchie entre les sexes. Paris, CNRS : 69-80.

- MATHIEU, Nicole-Claude, 1989 « Identité sexuelle/sexuée/de sexe? Trois modes de conceptualisation du rapport entre sexe et genre », dans Anne-Marie Daune-Richard et autres (dir.), Catégorisation de sexe et constructions scientifiques. Paris, Éditions Université de Provence : 109-147.

- MEYEROWITZ, Joanne, 2002 How Sex Changed : A History of Transsexuality in the United States. Cambridge (MA), Harvard University Press.

- MILLET, Kate, 1971 La politique du mâle. Paris, Stock [1re éd. : New York, Doubleday, 1969].

- MONEY, John, et autres, 1957 « Imprinting and the Establishment of Gender Role », Archives of Neurology and Psychiatry, 77 : 333-336.

- NAMASTE, Viviane K., 2000 Invisible Lives : The Erasure of Transsexual and Transgendered People. Chicago, University of Chicago Press.

- NICHOLSON, Linda, 1999 The Play of Reason. From the Modern to the Postmodern. Ithaca, Cornell University Press.

- NOBLE, Jean Bobby, 2006 Sons of the Movement : FtMs Risking Incoherence on a Post-Queer Cultural Landscape. Toronto, Women’s Press.

- OAKLEY, Ann, 1972 Sex, Gender and Society. Londres, Temple Smith.

- PROSSER, Jay, 1998 Second Skins : The Body Narratives of Transsexuality. New York, Columbia University Press.

- RAYMOND, Janice, 1981 L’empire transsexuel. Paris, Seuil [1re éd. : Boston, Beacon Press, 1979].

- SALAMON, Gayle, 2010 Assuming a Body : Transgender and Rhetorics of Materiality. New York, Columbia University Press.

- SCHEMAN, Naomi, 1997 « Queering the Center by Centering the Queer : Reflections on Transsexuals and Secular Jews », dans Diana Meyers Tietjens (dir.), Feminists Rethink the Self. Boulder, Westview Press : 124-162.

- SERANO, Julia, 2007 Whipping Girl. A Transsexual Woman on Sexism and the Scapegoating of Femininity. Berkeley, Seal Press.

- STEINEM, Gloria, 2013 « Op-ed : On Working Together Over Time », Advocate.com, 2 octobre, [En ligne], [www.advocate.com/commentary/2013/ 10/02/op-ed-working-together-over-time] (5 octobre 2014).

- STOLLER, Robert, 1968 Sex and Gender I : On the Development of Masculinity and Femininity. New York, Science House.

- STONE, Sandy, 1991 « The Empire Strikes Back : A Posttranssexual Manifesto », dans Julia Epstein et Kristina Straub (dir.), Body Guards : The Cultural Politics of Gender Ambiguity. New York, Routledge : 280-304.

- WITTIG, Monique, 2001 La pensée straight. Paris, Balland.

- YUVAL-DAVIS, Nira, 2006 « Intersectionality and Feminist Politics », European Journal of Women’s Studies, 13, 3 : 193-209.

Liste des tableaux

Cinq paradigmes d’interprétation des notions de sexe/genre