Résumés

Résumé

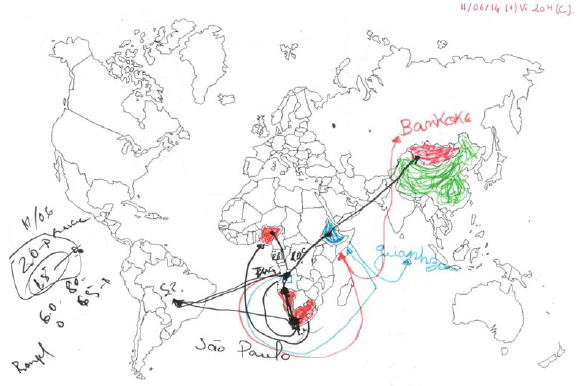

Cet article porte sur les expériences professionnelles de voyage des commerçantes à la valise angolaises nommées « moambeiras ». En Angola, la féminisation de ce commerce s’est intensifiée avec la fin de la guerre en 2002 et l’ouverture des relations internationales avec des partenaires comme le Brésil et la Chine. Les voyages d’affaires de ces femmes chamboulent les rôles de genre et la répartition des pouvoirs dans la famille. Interrogeant les processus émancipatoires en jeu dans ces pratiques, l’auteure examine la façon dont la circulation commerciale permet aux femmes de prendre conscience des rapports de pouvoir qui les marginalisent et de développer leur capacité à les transformer. À l’heure de l’accélération de la globalisation des échanges entre pays du Sud, l’auteure a pour ambition de donner une vision intimiste et féministe de la mobilité en suivant le récit de la mobilité d’une femme en s’appuyant sur une carte du monde.

Mots-clés :

- Angola,

- Brésil,

- entrepreneuriat féminin,

- mondialisation,

- mobilités spatiales

Abstract

This paper is based on the professional experiences of Angolan women traders known as the « moambeiras ». After the end of the Angolan civil war in 2002, allowing for the opening of international relations with partners such as Brazil and China, the feminization of this commercial practice intensified. The business travels of these women also shake up traditional gender roles as well as the sharing of tasks and powers within families. By investigating these emancipatory processes, the author examines if this commercial activity allows the women to become conscious of the power relations that marginalize them and develops the capacity to transform them. At of time when globalization is accelerating, the author endeavors to give an intimate, feminist vision of mobility through the journey of one singular woman and a cartographic material.

Resumen

Este artículo se basa en las experiencias profesionales de viaje de unas comerciantes a la maleta angoleñas bautizadas las « moambeiras ». En Angola, la feminización de este comercio se ha intensificado con el final de la guerra en 2002 y la apertura de las relaciones internacionales con socios como Brasil y China. Los viajes de negocios de estas mujeres revolucionan el papel de los géneros y la distribución del poder en la familia. Cuestionando los procesos emancipatorios que participan en estas prácticas, esta investigación examina cómo el tráfico comercial permite a las mujeres tomar conciencia de las relaciones de poder que las marginan y de desarrollar así su capacidad de transformarlas. En el momento de la aceleración de la globalización del comercio entre países del Sur, este artículo pretende dar una visión íntima y feminista de la movilidad, siguiendo la historia de la movilidad de una mujer alrededor del soporte de un mapa del mundo.

Corps de l’article

Du commerce à la valise au féminin

Le commerce transnational[1] à la valise avec les pays des économies émergentes latino-américaines (Salama 2012) ou asiatiques est une pratique qui se féminise dans beaucoup de pays africains. Les femmes voyagent sur des milliers de kilomètres, traversent les océans en direction du Brésil, de la Thaïlande, de Dubaï, de la Turquie, de la Chine ou même de l’Inde. Le commerce à la valise est une pratique qui s’adapte à l’importation de produits manufacturés légers, comme dans le secteur du prêt-à-porter puisque les vêtements sont facilement transportables dans les bagages. Ces marchandises peuvent ainsi être dissimulées comme des objets personnels n’ayant pas toujours besoin d’être déclarées aux douanes. Cette méthode d’importation est courante dans les contextes africains où les tarifs douaniers sont prohibitifs (Hibou 1996) et où les conditions d’accès aux statuts légaux d’importation impliquent des démarches bureaucratiques discriminantes[2]. En effet, le commerce à la valise est une solution de rechange devant les incohérences bureaucratiques de nombreux systèmes administratifs africains. Pour Michel Peraldi (2007 : 75), « le commerce à la valise, autant qu’un savoir vendre ou acheter, est d’abord un savoir transporter et un savoir passer, justement lorsque le passage est difficile ou impossible ». Bien qu’elle soit un moyen d’importation de produits licites, cette méthode est toutefois considérée comme « parallèle » ou « informelle » car elle s’exerce en marge du cadre législatif d’importation. Les objets transportés à l’intérieur des valises ne sont généralement pas déclarés comme des marchandises commercialisables, et ce, de façon à éviter le paiement des droits de douane.

Sur le continent africain, les femmes qui se voient exclues de l’emploi salarié (Locoh 2013) sont de plus en plus nombreuses à utiliser cette méthode d’importation comme complément de revenus ou comme ressource principale pour faire vivre leur famille. Ces mobilités féminines se développent également en raison d’un accès facilité aux voyages par avion grâce aux compagnies à bas prix (low cost). Le commerce à la valise se développe en outre en raison de l’accès des sociétés africaines à la consommation de masse et de la désindustrialisation qui augmente les besoins en matière d’importation de produits manufacturés fabriqués à l’étranger. La participation des femmes aux activités commerciales informelles sur les marchés urbains des capitales d’Afrique subsaharienne n’est pas une nouveauté bien entendu (Locoh 2013 : 175). Ce qui attire l’attention aujourd’hui, ce sont le degré de mobilité transnationale des femmes et l’impact de ces pratiques sur les capacités d’autonomisation (empowerment) de ces commerçantes qui voyagent pour s’approvisionner directement auprès des marchés étrangers. L’importance grandissante des femmes dans ces nouvelles mobilités commerciales, leurs stratégies de passage et d’insertion dans l’économie globale et les impacts de ces circulations sur les rapports de genre[3] sont encore peu connus et approfondis.

Le rôle des femmes dans le commerce a pris les devants de la scène au milieu des années 2000 avec l’engouement des recherches qui se sont s’intéressées aux grandes figures de commerçantes comme les célèbres « Nanas Benz du Togo » (Sylvanus 2007 : 179-184) sur le marché de Lomé. Ces femmes ont fait fortune durant les années 70 avec la vente de pagnes traditionnels (le wax) fabriqués originellement en Hollande. Les « Nanas Benz » ont gagné ce surnom, car elles roulaient dans des Mercedes Benz pour afficher leur richesse. Ces premières générations de commerçantes ont été à l’origine de grandes fortunes familiales, construites avec le soutien d’hommes politiques qui ont facilité leur insertion dans le commerce. L’internationalisation de ces carrières commerciales est manifeste avec la seconde génération de « Nanas Benz » (Gueye et Kadidiat-Koubarat 2008) qui s’est aventurée vers la Chine lors de l’ouverture de son marché à la population africaine au début des années 2000. D’autres grandes figures de commerçantes comme les « Driankés » (Aïssatou 2014) au Sénégal ont également fait leur renommée en s’approvisionnant en marchandises à Dubaï, Djakarta, en Thaïlande, à Hong-Kong et plus récemment en Chine, à Canton et à Yiwu. Ces nouvelles figures remettent en question l’influence de l’émergence économique des femmes sur l’acquisition de nouveaux pouvoirs.

L’activité professionnelle rémunérée par l’entremise du commerce et de la mobilité des femmes à l’échelle globale dans le contexte de ces échanges commerciaux engage de nouvelles perspectives théoriques sur le genre et les mobilités spatiales. L’internationalisation des trajectoires de ces commerçantes à partir des années 2000 interroge notamment la place grandissante des femmes chefs de famille (Bisilliat 1996) dans les sociétés dites du « Sud ». Ce sont, notamment, des célibataires qui assurent seules les revenus de leur famille, des femmes mariées qui gagnent plus que les hommes de leur entourage ou des entrepreneuses devenues aussi mobiles que leurs collègues masculins. En ce sens, le voyage, comme une « expérience sociale vécue, pensée et parlée comme essentiellement subjective, personnelle et personnalisante » (Peraldi 2007 : 89), participe à la (re)construction des identités féminines. C’est justement ce que démontrent Brigitte Bertoncello et Sylvie Bredeloup (2007) dans leurs recherches sur les circulations de commerçantes africaines dans les « comptoirs africains » de Dubaï et de la Chine.

Puisqu’elles perturbent les anciennes structures de pouvoir, ces mobilités féminines et ces nouvelles capacités entrepreneuriales présentes sur tout le continent africain provoquent des conflits de genre. Véronique Manry (2007) les analyse dans le cas des « Trabendistes » (commerçantes à la valise algériennes) sous l’angle de l’ambivalence du statut des femmes qui exercent une activité en marge des rôles attendus et prédéfinis socialement. Selon Manry (2007 : 226-227), les commerçantes à la valise « se retrouvent alors dans une position de cheffes de famille [dont] le statut n’est reconnu ni socialement, ni juridiquement ». Elle montre ainsi la mauvaise réputation dont pâtissent ces commerçantes ambulantes, ce qui l’amène à conclure que le trabendo est « une activité marginale de femmes marginales » (Manry 2007 : 119).

De nombreux auteurs et auteures soulignent que la féminisation du commerce transnational à la valise est révélatrice du désengagement de l’État à la suite de l’adoption de politiques d’ajustement structurel qui ont renforcé la crise économique et ont poussé les femmes seules à chercher des moyens de faire vivre leur famille. Dans l’introduction de l’ouvrage Voyages du développement, émigration, commerce, exil, Fariba Adelkhah et Jean-François Bayart (2007 : 15) estiment que ces pratiques commerciales modifient les anciennes perceptions sur le continent africain en traduisant l’autonomie du social par rapport à l’État et devant l’échec de ses politiques publiques. À leur avis, le commerce à la valise qui consiste en des circulations de courte durée est loin des stéréotypes misérabilistes sur le continent africain. C’est de surcroît une activité qui se professionnalise, les femmes qui s’engagent à l’international gagnant alors le statut de « femmes d’affaires » (businesswomen). Plusieurs recherches se sont intéressées aux trajectoires ascensionnelles de ces commerçantes. Dans son ouvrage Femmes d’affaires de Mauritanie, Céline Lesourd (2014) étudie la façon dont ces femmes disposent de compétences relationnelles au sein de la classe politico-économique et de compétences parfois précisément féminines puisque certaines parviennent à transformer leur capital beauté en capital social et financier.

La « mobilité » doit être comprise comme un concept qui croise la mobilité à la fois géospatiale, sociale et économique. Elle interroge la capacité des individus à se déplacer géographiquement mais également à l’intérieur d’une trajectoire de vie. La notion de mobilité devient alors inséparable de celle de « trajectoire » que Pierre Bourdieu (1979 : 122) résume comme un « déplacement dans l’espace social », c’est-à-dire les chances des individus de se déplacer sur l’échelle sociale en fonction d’événements collectifs (guerres, crises) et individuels (rencontres, liaisons, protection) à partir d’un capital hérité de départ. La mobilité peut être entendue comme un phénomène politique total (Hibou 2011) qui engage une réflexion sur l’aspect multidimensionnel du pouvoir et des mécanismes de domination. La mobilité gagne donc à être comprise à partir d’une approche féministe intersectionnelle (Duros 2014) qui appréhende le pouvoir dans les aspects matériels et quotidiens des pratiques.

Le présent article porte sur la construction d’un régime de légitimité et de « pouvoir circuler » qui permettrait aux femmes de contourner les contraintes structurelles pour tirer profit de leurs mobilités. Cela conduit à se demander si l’expérience spécifique du voyage entraîne ou non des effets sociaux propres, en ce qui concerne les relations entre les genres et les capacités d’autonomisation pour les femmes. L’émancipation, comprise comme une capacité de résistance et de prise de décision, est directement liée aux concepts d’agentivité (agency) et d’autonomisation. Le premier fait référence à la « capacité à agir par-delà les déterminismes » (Haicault 2012 : 11-24) et il pose la question des choix individuels permettant la création d’espaces d’« affirmation politique et sociale » (Gomez-Perez et LeBlanc 2012 : 12). Dans leurs travaux sur l’émancipation des femmes dans les pays du Sud, Agnès Adjamagbo et Anne-Emmanuèle Calvès (2012), dénoncent la « prise en otage » de la notion d’autonomisation dans la production de discours à saveur idéologique des organisations non gouvernementales (ONG) et dans les « Objectifs du Millénaire pour le développement ». Ainsi, ces deux auteures invitent à évaluer les trajectoires des femmes en termes d’émancipation politique, économique et légale et de la transformation des rapports sociaux de sexes inégalitaires (Adjamagbo et Calvès 2012). La « réussite » des femmes par le commerce transnational ne doit pas seulement être évaluée sur le plan économique et de l’accumulation de capital, mais également à l’aune de l’importance du capital social, de la construction de soi et de la création d’un « espace de liberté » (Rondeau et Bouchard 2007 : 369) donnant aux femmes la possibilité d’exercer un plus grand contrôle sur leur existence.

Mon objectif est ici d’explorer l’impact de ces mobilités commerciales féminines par l’entremise d’une expérience singulière, celle d’une commerçante angolaise qui participe aux revenus de son ménage grâce à cette activité d’importation transnationale. À l’aide d’un support cartographique, j’ai pu recueillir une expérience de mobilité commerciale comme moyen de gagner sa vie ou de la transformer. Cela conduit à appréhender directement la globalisation[4] de façon à comprendre la manière dont les femmes parviennent à s’adapter aux mutations extrêmement rapides de l’économie globale et des contraintes locales.

Afin d’esquisser les routes commerciales de ces Africaines dans la globalisation, je prends appui sur ma recherche multisituée réalisée entre le Brésil, l’Angola et la Chine de 2013 à 2015 (Barreau-Tran 2016). Au cours de cette enquête auprès de 35 femmes, j’ai utilisé plusieurs méthodes en vue de suivre leurs déplacements ainsi que d’observer leurs méthodes d’achat et de négociation sur les marchés d’approvisionnement et de distribution. La seconde phase de l’enquête s’est déroulée à Luanda, capitale de l’Angola, d’où partent chaque jour des dizaines de femmes en direction des marchés étrangers du prêt-à-porter. Mon article se concentre sur une expérience cartographique menée avec une commerçante rencontrée sur le marché Africampo situé au coeur de la capitale, principal local de distribution de vêtements féminins pour les classes populaires. Cette commerçante, que j’ai surnommée Linda, a accepté de m’ouvrir les portes de sa maison pour mener un entretien plus approfondi, à l’abri du tumulte du marché. Le support cartographique, comme la carte mentale (Breux, Reuchamps et Loiseau 2010), est ici utilisé dans le but de révéler les relations de pouvoir, car il permet la rencontre entre la dimension mentale et la dimension matérielle des représentations. L’intérêt de ma démarche est qu’elle s’appuie sur l’idée que l’espace géographique n’est pas une donnée en soi ni une réalité objective. Ainsi, elle met en valeur les conditions de la participation à l’économie globale et permet d’appréhender le voyage comme une « expérience morale de subjectivation » (Adelkhah et Bayart 2007 : 8). En effet, ces expériences singulières et spécifiques du voyage entraînent des effets sociaux propres en fait de relations entre les genres et entre les classes sociales, et ne doivent pas être confondus avec l’expérience migratoire. Contrairement aux études sur la migration, la circulation pendulaire n’implique pas une coupure avec le pays d’origine, les femmes qui voyagent pour le commerce continuant de prendre soin de leur famille malgré des périodes d’absence.

Ces questions sont explorées dans mon article grâce, dans un premier temps, à la mise en récit personnelle et familiale de la trajectoire d’une commerçante angolaise à partir d’une carte du monde qu’elle a remplie. Puis, dans un deuxième temps, j’aborde les enjeux sociaux de cette économie féminine dans le contexte angolais et à l’échelle continentale. émancipatoire de ces mobilités en proposant une perspective critique sur les capacités d’autonomisation d’une activité professionnelle qui se caractérise par son invisibilité et sa précarité.

La carte du monde de Linda

Il est 20 heures dans la municipalité de Viana, zone résidentielle située à 18 km au sud-est de Luanda, capitale de l’Angola. En ce mercredi 11 juin 2014, nous sommes réunis dans la famille de Linda, commerçante angolaise de 36 ans qui importe, par avion, des vêtements du Brésil, de la Namibie, de l’Afrique du Sud, de la Thaïlande et de la Chine pour les revendre à prix de gros sur un marché populaire du centre de Luanda. Linda, son mari et ses quatre enfants vivent depuis trois ans dans une maison en travaux encerclée de hauts murs en ciment dans un quartier sans système d’éclairage public dont les routes de terre battue sont régulièrement détériorées par les fortes pluies. La pièce principale est dénudée : elle contient seulement un canapé, une grande télévision à écran plat, une table, des chaises en plastique et un congélateur. Linda parle de ses futurs projets d’aménagement dans la maison en espérant construire un premier étage afin d’installer des chambres pour les enfants. Dans le jardin, la voiture de son mari (un 4 x 4 Hyundai rutilant) est garée. Les conditions matérielles dans lesquelles vit cette famille angolaise pourraient être interprétées comme des indices d’une émergence économique, dynamisée par les bénéfices des voyages de Linda qui complètent le salaire de son mari douanier à l’aéroport de Luanda. Pourtant, les propos de cette famille sur ses conditions de vie montrent l’importance d’évaluer les capacités d’autonomisation économique à l’aune de l’interaction entre les structures de genre et les contextes économiques en Angola. L’entretien se déroule autour d’une carte du monde vierge sur laquelle Linda doit indiquer ses déplacements lors de ces différents voyages depuis le début de sa carrière comme commerçante à la valise. Elle parle de l’évolution de sa carrière et de l’impact que le voyage a eu dans sa vie, ce qui invite à une réflexion sur la féminisation du commerce à l’échelle globale.

La carte ci-dessous[5] élaborée par Linda révèle les zones géographiques où les commerçantes à la valise d’Angola voyagent pour achalander leurs marchandises. Cette carte doit être lue en deux temps. Il faut d’abord regarder les parties remplies (ici en gris clair et gris foncé) puis les lignes droites marquées au feutre noir. Les zones coloriées ont été remplies par Linda, celles en noires par son mari. Lors de l’entretien, j’ai invité Linda à choisir des feutres de couleur pour indiquer les pays où elle voyage et les trajets qu’elle effectue entre Luanda et ses diverses destinations commerciales. Penchée sur la carte, Linda commence par approcher son feutre du continent africain : elle survole les pays en hésitant. Elle délimite tout d’abord ses trajets en Afrique et en Amérique latine, puis ceux en Asie. L’ordre chronologique de son dessin sur la carte respecte l’évolution de ses voyages et celui de sa carrière transnationale. Linda a débuté dans le commerce à l’âge de 20 ans en achetant des vêtements et des chaussures en Namibie, puis en Afrique du Sud.

Les mobilités de Linda[6]

Pour ces deux pays, Linda se repère facilement, mais elle prend plus de temps pour situer le Brésil sur la carte. « Moi je vais au Brésil… Ah, voilà, je crois que c’est là le Brésil », dit-elle en coloriant le Nigéria. Elle représente ensuite ses vols en avion vers la Thaïlande avec une escale en Éthiopie et place la destination « Bankoke » au-dessus de la Mongolie. Elle colorie ensuite la Chine et trace ses trajets entre Luanda et « Guanhzou[7] », comme s’il s’agissait de routes maritimes qui contourneraient le continent africain. En dehors d’une question de connaissances limitées en géographie – Linda a interrompu ses études à la fin de l’école primaire –, cette « erreur » de localisation est intéressante. Elle montre la représentation que Linda se fait du Brésil, ou plutôt, l’image du Brésil à laquelle elle a accès. En effet, ses voyages sont de très courte durée (de cinq à sept jours) et elle séjourne toujours dans le même hôtel situé dans un quartier industriel pauvre de la ville de São Paulo. C’est dans ce quartier qu’elle achète des vêtements, des chaussures et des accessoires féminins pour les revendre à Luanda.

Depuis le début des années 90 et plus intensément depuis la fin du conflit armé en Angola en 2002, les commerçantes des marchés urbains de Luanda s’engagent en grand nombre dans l’importation de produits fabriqués dans les pays producteurs étrangers. Les femmes qui pratiquent l’importation sont appelées moambeiras (Santos 2011) en Angola. Incorporé dans le langage courant en Angola, le terme moambeira désigne maintenant cette catégorie de femmes qui se sont enrichies en revendant des vêtements et des accessoires de mode fabriqués à l’étranger en profitant de l’inflation, de la pénurie de l’après-guerre et de la désindustrialisation du pays. Les agents des douanes de l’aéroport de Luanda désignent eux-mêmes ces femmes comme des moambeiras, mais cette dénomination est généralement employée pour décrier cette pratique. Pourtant, ce commerce transnational en Angola résulte d’une quasi-nécessité en raison d’une forte dépendance du pays en matière d’importation. Comme le souligne Ricardo Soares de Oliveira (2015), l’Angola est un pays où l’« on importe absolument tout », soit des produits de première nécessité ou encore de consommation de masse comme les vêtements, les voitures, les matériaux de construction. Cette situation est le résultat de presque trois décennies de guerre et d’une économie dépendante des ressources pétrolières.

C’est au sortir de la guerre, en 2002, que Linda commence son commerce transnational de vêtements. Un voisin de son quartier lui a lancé l’idée : Porquê não fazes Brasil? (Pourquoi tu ne pars pas au Brésil?) Grâce à une avance de 2 000 dollars[8] de son frère, Linda parvient à investir dans ce commerce. L’interruption de ses études au collège et une grossesse l’ont poussée à trouver un meilleur moyen de subsistance : « Avant je bricolais, je vendais des trucs dans la rue, mais ce n’était pas un vrai travail. » Elle continue l’importation avec le Brésil jusqu’en 2009 : cependant, l’augmentation des prix des marchandises et les difficultés grandissantes pour l’obtention d’un visa amèneront Linda à changer de destination. La Thaïlande sera sa seconde destination : celle-ci est devenue très attractive en raison des faibles coûts de production dans le secteur du textile (Marchal 2007). Pour se rendre en Thaïlande, Linda fait alors escale à Addis-Abeba puisque la compagnie Ethiopian Airlines est la plus économique et autorise les excès de bagages. À partir de 2012, elle comprend, grâce à ses collègues du marché, que la Chine est devenue un marché plus attractif. Depuis cette période, elle a effectué plus d’une dizaine d’allers-retours avec la Chine, mais elle parvient difficilement à la localiser sur la carte : « Maintenant la Chine, c’est compliqué. » Guangzhou (Canton), ville du sud de la Chine, est devenue une zone fort intéressante pour le commerce africain en raison du bas coût de production textile et des facilités d’importation par conteneur (Bertoncello et Bredeloup 2007). Depuis les années 2010, cette destination représente une zone centrale d’achalandage pour beaucoup de femmes venues de tout le continent africain (Aïssatou 2014). Comme la majorité de ses consoeurs qui se rendent en Chine, Linda ne parle ni l’anglais ni le chinois, mais elle dit se « débrouiller » avec une calculatrice pour négocier les prix. L’évolution d’une destination à une autre s’opère donc en rapport avec les bouleversements de l’économie mondiale (altération des taux de change, augmentation du prix des matières premières), mais également grâce à l’accumulation de compétences qui permettent à Linda d’aller toujours plus loin.

Une fois le remplissage de la carte terminé, je fais remarquer à Linda l’ampleur de son commerce et son courage au vu de la quantité de voyages qu’elle avait déjà réalisés dans des pays si distants. Elle regarde la carte en hochant de la tête. Le mari de Linda, qui s’est absenté pendant l’entretien, revient à ce moment-là près de la table où nous sommes assises. Ses yeux s’arrêtent sur la carte du monde qu’il observe rapidement. Il repère tout de suite les « erreurs » de localisation commises par sa femme et s’empare d’un feutre noir pour « corriger » la carte. Il redessine alors, avec des lignes droites, les voyages de Linda en Namibie, en Afrique du Sud, au Brésil et en Chine. Il écrit « S. P. » sur le Brésil pour signaler la ville de São Paulo qu’il place en plein milieu du pays. Linda me regarde alors d’un air inquiet, car son mari est en train de « gribouiller » cette carte devenue précieuse à nos yeux. Toutefois, elle ne s’interpose pas.

Le mari de Linda travaille comme douanier à l’aéroport : il a une formation universitaire, mais n’a jamais voyagé. Néanmoins, il possède des connaissances « théoriques » qui lui ont permis de mieux répondre à cet exercice cartographique. Son intervention sera suivie d’un résumé de l’histoire de l’Angola et des conséquences dramatiques de la guerre civile qui a duré de 1975 à 2002, tout en annotant la carte de plusieurs chiffres sur le nombre de personnes mortes pendant la guerre civile. Il retourne ensuite la carte du monde pour dessiner une carte de l’Angola à partir de laquelle il nous explique les zones de conflit occupées par l’União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA[9]) et ses alliés sud-africains pendant les années 80. La carte mentale a ainsi libéré chez lui un discours sur un contexte politique dont l’histoire est encore controversée en Angola[10]. En effet, l’histoire de l’Angola a été profondément marquée par les 27 années de guerre civile déclenchées juste après l’indépendance en 1975 et qui ont duré jusqu’en 2002, alors que le pays avait déjà connu presque 10 années de lutte anticoloniale. L’État angolais s’est donc largement construit dans et par la guerre (Messiant 2009). La population angolaise n’a pas connu de répit et la situation économique actuelle du pays doit beaucoup à ces traumatismes du passé.

Au regard des caractéristiques du contexte angolais, Carlos Lopes (2006) affirme que les femmes ont été touchées plus directement par cette politique économique, ce qui a eu pour conséquence une féminisation du secteur informel. Il constate la « concentration des femmes dans les emplois de plus faibles qualifications ou à caractère plus temporaire dans la fonction publique, le recul généralisé du salaire formel » (Lopes 2006 : 178). Les multiples barrières à l’entrée des femmes sur le marché du travail formel expliquent leur plus forte représentation dans les activités informelles de survie comme « le commerce d’aliments, de boisson, d’articles d’usage domestiques, de combustibles – bois et charbon – de monnaie étrangère » (Lopes 2006 : 178). De façon générale, la participation des femmes aux activités informelles à Luanda se développe dans des secteurs qui nécessitent moins de ressources en fait d’accès au capital, de qualification scolaire et professionnelle, et génèrent également des niveaux inférieurs de rentabilité.

Néanmoins, l’exercice cartographique a permis à Linda de prendre conscience de l’ampleur de ses mobilités en ayant devant elle une représentation globale de ses trajets dans l’espace monde. Cependant, les conclusions à tirer de l’exercice de la carte du monde remplie par Linda doivent être prises avec précaution. Je soulignerai tout d’abord la place ambiguë que j’occupe en tant qu’enquêtrice blanche, universitaire et française puisque l’exercice de la carte exige des connaissances préalables qui ont pu mettre Linda dans une situation d’infériorité. La carte remplie par Linda et son mari met cependant en lumière les multiples enjeux que posent les mobilités transnationales féminines (Ribas-Mateos et Manry 2014). Elle souligne, d’un côté, le décalage entre les connaissances « formelles » et celles qui sont acquises par la pratique. De l’autre, elle atteste l’ampleur des mobilités des femmes angolaises dans le contexte du commerce transnational à la valise. Ces circulations interrogent alors les nouvelles modalités du travail des femmes à la néolibérales et des réorganisations de l’activité de production dans le contexte de la globalisation (Galerand et Kergoat 2013). Le contexte politique et économique angolais permet par ailleurs de déceler l’ambiguïté de la place des femmes dans le secteur informel.

Les maigres revenus du commerce transnational à la valise

L’importance croissante du rôle des femmes au sein de l’économie familiale dans le contexte urbain actuel indique un changement de tendance, marquée par l’urbanisation rapide de la capitale angolaise. Les expériences professionnelles comme la moamba qui s’est démocratisée depuis les années 2002 en sont une manifestation. Les produits importés sont le plus souvent revendus à prix de gros avec une marge de bénéfice relativement faible sur les marchés de la capitale : par exemple, Linda explique qu’une pièce de vêtement achetée 700 kwanzas (3,85 euros) sera revendue 1 000 kwanzas (5,50 euros)[11]. Le marché Africampo de Luanda est un des marchés de l’habillement où se concentrent les moambeiras, ces dernières ayant surnommé ce local de vente le « marché de la Thaïlande[12] » en raison de la provenance des produits au moment de sa création en 2008. Sur ce marché, on compte 95 % de vendeuses, mais toutes n’ont pas les mêmes capacités d’investissements pour réaliser des séjours à l’étranger et s’approvisionner sur les marchés internationaux. Celles qui voyagent se transforment en véritables « femmes navettes[13] » en faisant des allers-retours une fois par mois sur les marchés d’approvisionnement à l’étranger et développent un savoir-circuler en s’adaptant aux destinations en fonction de la conjoncture économique globale. Les connaissances acquises par le commerce amènent Alain Tarrius (2015) à comparer le poor-to-poor au peer-to-peer (d’égal à égal), c’est-à-dire que ces réseaux de circulation de l’« entre-pauvres » doivent être interprétés comme l’interaction à l’échelle globale d’une communauté d’« experts » et d’« expertes » qui connaissent parfaitement les besoins de la consommation des classes populaires. Par exemple, Linda précise que, pour choisir ses produits à l’étranger, elle s’inspire des séries télévisées brésiliennes et mexicaines, car ses clients et ses clientes veulent s’habiller comme les vedettes de leurs séries préférées diffusées sur la ZAP (chaîne angolaise exclusivement consacrée aux séries télévisées). De fait, les travaux de Jean-Pierre Warnier (1999) sur la culture matérielle ont montré l’intérêt de comprendre la façon dont les objets de la consommation de masse participent à une construction de soi et à une matrice de subjectivation. Cela se vérifie dans les rapports entre les désirs de « réussite » et la charge symbolique contenue dans l’acte de porter le même vêtement qu’une vedette des séries télévisées brésiliennes diffusées quotidiennement sur tout le continent africain, notamment en Angola. En effet, la diffusion de ces produits culturels fait partie des motivations qui poussaient les moambeiras à se rendre au Brésil pour s’adapter aux tendances de la mode et aux désirs de leur clientèle.

La mode évolue très rapidement, ce qui est une des raisons qui expliquent la volatilité des destinations. Leur choix est principalement motivé par des logiques purement économiques : les commerçantes se rendent là où les prix sont les plus bas pour maximiser leurs bénéfices. Cependant, les mobilités angolaises vers le Brésil ne sont pas anodines : elles s’inscrivent dans une histoire ancienne qui lie le Brésil et l’Angola depuis la traite de l’esclavage (voir Alencastro 2000). Le Brésil, qui était depuis une quinzaine d’années l’un des pôles les plus attractifs dans le secteur de la mode, commence à décliner[14]. Peu nombreuses à l’époque, les commerçantes angolaises qui se rendaient au Brésil et revendaient leurs produits sur le marché du Roque Santeiro pouvaient réaliser des bénéfices considérables. Linda explique ainsi qu’un jeans acheté 2 000 kwanzas (11 euros) au Brésil pouvait être revendu jusqu’à 10 000 kwanzas (55 euros) au début de l’année 2002. « Aujourd’hui, la situation est différente, la concurrence est très grande. » En effet, on constate une grande hétérogénéité des parcours professionnels des commerçantes angolaises puisque les effets des « comptoirs africains » produisent des mimétismes. Que ce soit à São Paulo au Brésil ou à Canton en Chine où a été réalisée l’enquête, les commerçantes se rendaient dans le même quartier au Brésil, choisissaient des produits similaires (vêtements bon marché et chaussures en plastique de marque Havaianas) et se logeaient dans les mêmes hôtels bon marché réservés à une clientèle modeste originaire des zones rurales du Brésil ou des pays étrangers importateurs de marchandises brésiliennes. Ce mimétisme fonctionne comme un réseau d’apprentissage et d’interconnaissances, mais il augmente la probabilité d’échec de la carrière puisque ces commerçantes éprouvent des difficultés à différencier leurs offres sur le marché. Ce phénomène s’observe aisément sur le marché Africampo à Luanda où les produits proposés paraissent très semblables, ce qui provoque une saturation de l’offre. La décadence du secteur du textile se constate dans d’autres contextes africains, comme en témoigne un commerçant camerounais qui précise que les marges bénéficiaires dans le domaine de la chaussure et de l’habillement sont passées de 60 à 20 % en l’espace de quelques années (Kernen et Khan Mohammad 2014 : 115). Devant ces difficultés économiques et en raison de l’arrivée d’une concurrence de plus en plus féroce, les commerçantes angolaises se détournent du Brésil pour aller en Thaïlande et en Chine où les vêtements sont moins coûteux. Pour s’adapter aux critères esthétiques sud-américains véhiculés dans les séries télévisées brésiliennes et mexicaines, les commerçantes angolaises développent donc un système de production du prêt-à-porter à l’échelle globale en achetant sur le marché des modèles rapportés par leurs collègues du Brésil pour les faire reproduire directement dans les usines en Chine.

Ainsi, le commerce à la valise n’est pas une simple pratique économique, d’autres facteurs d’ordres culturels ou identitaires entrant en ligne de compte. Par exemple, l’identification culturelle et les mythes de réussite (notamment féminine) véhiculées dans les séries télévisées au Brésil constituaient un motif de départ. L’identification avec la culture brésilienne se perçoit en observant à nouveau la carte de Linda qui a situé le Brésil sur le continent africain, ce qui peut être interprété comme un sentiment d’appartenance identitaire provoqué par un passé et une langue commune (Alencastro 2000). Les vagues de migrations vers le Brésil (Tourinho Baptista 2007) depuis les années 90 montrent également les liens établis entre la diaspora angolaise au Brésil et les réseaux de commerces, ce qui n’est pas le cas en Chine. En effet, Linda raconte que son premier voyage en Chine n’a pas été facile, notamment à cause du racisme :

Avant [les Chinois] pensaient que nous étions des singes, mais maintenant c’est un peu différent, il y a beaucoup d’Africains là-bas. Les Chinois ne sont pas un peuple très bon, les Thaïlandais et les Brésiliens sont meilleurs que les Chinois. Le Chinois est plus raciste et il ne s’intéresse qu’à l’argent. Ce n’est pas une personne sincère : il peut te dire qu’il te vend une chose, mais en fait il t’en vend une autre.

Linda souligne par ailleurs le manque de fiabilité du commerce avec la Chine et la mauvaise réputation des produits chinois qui pousse souvent le consommateur angolais ou la consommatrice angolaise à préférer la qualité du « Fabriqué au Brésil ». Pour ces commerçantes, il s’avère alors nécessaire de devenir « expertes » en mettant en relation des besoins locaux avec des contraintes globales.

Rejoignant l’idée que le commerce à la valise est un commerce du poor-to-poor, Linda définit son commerce ainsi : « Mon commerce est pour les pauvres, je vends seulement pour les pauvres. C’est pour ça que je préfère acheter des vêtements en Chine, parce que là-bas il y a des vêtements pour tous les porte-monnaies. Il y a des vêtements adaptés au marché sur lequel je vends. » Chaque voyage à l’étranger lui rapporte environ 2 000 dollars, mais certains voyages sont à perte, notamment quand les amendes douanières sont trop élevées. Par voyage, Linda investit 10 000 dollars, somme de laquelle il faut déduire le prix du billet d’avion et du logement, ce qui réduit considérablement ses bénéfices : « Parfois je ne parviens même pas à gagner 1 000 dollars, parce que nous devons payer la douane, mais ça varie, y’a pas un tarif fixe, ça dépend de la marchandise. Il faut que tu montres la facture de tes achats, ça dépend aussi du nombre de valises que tu as, c’est eux [les douaniers] qui décident le prix! » L’extrait de cet entretien montre clairement le caractère aléatoire des tarifs de douane et donc des bénéfices du commerce de Linda. C’est un constat que partagent Adelkhah et Bayart (2007 : 12) qui observent l’impact croissant des politiques sécuritaires sur ces mobilités et l’adoption de diverses formes de « néoprotectionnisme » et de la récurrence de différentes mesures législatives ou réglementaires à caractère « bureaucratique, policier, voire militaire qui concourent à un cloisonnement non moins croissant du marché international de la force de travail ».

L’ambiguïté de ces pratiques féminines se constate également en Angola puisque les commerçantes à la valise développent un ensemble de stratégies pour dissimuler leurs déplacements, leurs dates de voyages et leurs marchandises rapportées dans les valises qui sont préservées du regard extérieur (voisinage, collègues de travail, autorités locales). De nombreuses commerçantes à la valise en Angola confessent qu’elles rentrent de voyage de nuit pour éviter les regards envieux du voisinage. Même au sein de la famille, les efforts des femmes pour faire accepter la mobilité est une problématique relevée dans de nombreuses études sur le commerce à la valise au féminin. Par exemple, comme les Trabendistes algériennes, elles ont pour habitude de rapporter des cadeaux de leurs voyages pour « justifier » et faire « pardonner les absences fréquentes et l’investissement dans une activité à l’extérieur du foyer » (Adelkhah et Bayart 2007 : 225).

Fruit de négociations, les départs exigent une organisation familiale parfois complexe et souvent stressante pour les femmes. Pour ses voyages d’affaires à l’étranger, Linda s’absente de la maison environ une semaine. La garde des enfants est à la charge du mari ou de l’aîné de 15 ans, mais aucun des deux n’a souhaité témoigner à ce sujet-là. Afin de concilier sa vie de famille avec son activité, Linda est parfois obligée d’emmener ses enfants, notamment ceux et celles qui sont en bas âge. Elle a vécu cette expérience lors de son dernier voyage en Chine. Lorsque Linda laisse ses enfants à la maison, elle prépare son départ de façon que sa famille ne sente pas son absence : « Je laisse à manger pour deux semaines, je prépare des plats, et ils n’ont qu’à les réchauffer. » Cette organisation permet alors à Linda de continuer à voyager sans perturber la répartition des tâches domestiques dans la famille.

Par ailleurs, les revenus obtenus dans le contexte du commerce sont dévalorisés par le coût de la vie à Luanda : « Ici, en Angola, nous n’avons pas le soutien du gouvernement, c’est sauve-qui-peut », dit le mari de Linda. Le coût de l’alimentation et de l’éducation est un problème central de beaucoup de ménages de mon enquête. Résignée, Linda ne croit plus en la politique et qualifie le gouvernement d’injuste : elle dit ne pouvoir compter que sur Dieu ou sur ses propres efforts. Pour pallier la mauvaise qualité de l’enseignement public, Linda finance les études dans un collège privé pour ses deux filles, collège qui lui coûte 25 000 kwanzas (environ 138 euros) par mois, mais elle ne sait pas jusqu’à quand elle pourra continuer à payer de tels frais. Le couple évoque des conditions de vie très difficiles et refuse d’ailleurs de s’identifier à une catégorie de « petite classe moyenne[15] » : « Je voyage énormément, mais nous vivons une vie de pauvres », regrette-t-elle. Pour le moment, le désir de Linda est de terminer l’aménagement de la maison, d’acheter des meubles et de peindre les murs. Elle espère un jour pouvoir s’approvisionner aux États-Unis, mais les difficultés d’obtention du visa lui font comprendre que « le marché américain est très fermé pour les Africains ».

Des circulations commerciales émancipatrices?

Révélateur des rapports de genre au sein de la famille, l’exercice de la carte mentale illustre l’inégalité d’accès à l’éducation des femmes par rapport aux hommes en Angola et leurs difficultés d’entrée dans le secteur formel. Il souligne, par ailleurs, l’incroyable créativité et la capacité des commerçantes à s’adapter au marché mondial dans un secteur aussi capricieux que la mode. Et pourtant, ce qui ressort de ma recherche est le manque de valorisation des connaissances acquises par la pratique du commerce transnational à valise. Cette dichotomie entre connaissances formelles et travail informel est renforcée par l’aspect illégitime de ce commerce qui fait l’objet d’une « chasse aux sorcières » par les douanes en Angola. En effet, le cas de Linda illustre celui d’une femme sortant à peine de la pauvreté, n’ayant pas eu accès à l’éducation, qui a voyagé à plusieurs reprises dans cinq pays différents, mais dont la mobilité fait difficilement l’objet d’une valorisation de soi. La pénibilité des voyages et les mauvaises conditions de travail sur les marchés s’ajoutent à l’obligation de ne pas perturber l’organisation au sein de la famille.

Interrogeant les rapports entre la capacité de réalisation de soi et les expériences professionnelles de mobilité, mon article m’amène à un constat mitigé des capacités d’autonomisation par le levier de la mobilité : soulignons notamment l’importance d’évaluer ces trajectoires en prenant en considération le rôle des structures qui entravent ces capacités d’action. Le contexte politique angolais joue un rôle de sape des tentatives individuelles d’affirmation de soi, car il impose une structure qui dévalorise et précarise l’activité professionnelle des femmes du secteur informel. Les trajectoires individuelles ou collectives féminines se révèlent alors partielles et marginales et la potentialité des mobilités féminines est fragilisée par le poids des contraintes politiques, économiques et sociales où les femmes disposent de marges de manoeuvre étroites.

En dépit du caractère aléatoire des bénéfices des taxes douanières à l’aéroport, on constate tout de même des capacités d’accumulation de capitaux et de savoir-faire. Les revenus moyens par voyage et l’accès à la propriété sont des indicateurs importants. Les commerçantes interrogées au cours de mon enquête témoignent d’une capacité de gestion budgétaire : elles assurent les revenus de la totalité ou d’une partie des besoins de la famille (notamment alimentaires et d’éducation) et font en sorte de concilier leur vie de famille avec leurs séjours d’affaires en rendant leurs absences indolores. Elles parviennent à envoyer leurs enfants à l’école malgré le coût des frais d’inscription dans les écoles privées. D’autres deviennent propriétaires de leurs maisons et planifient des travaux pour améliorer le confort de la famille. Cependant, ces capacités d’accumulation de capital sont fragilisées par l’augmentation de la concurrence et des politiques publiques angolaises qui criminalisent cette technique d’importation.

De façon plus générale, la globalisation du marché, en facilitant les communications et les transports, ouvre des perspectives économiques pour les femmes qui pratiquent le commerce transnational. Cependant, ces nouvelles ressources sont contrebalancées par les normes du commerce global, des cadres légaux des migrations, les politiques globales sécuritaires qui discriminent les commerçantes africaines. L’évaluation des capacités d’action et des processus d’émancipation par la mobilité doit donc prendre en considération le poids des structures globales.

À l’échelle nationale, les commerçantes à la valise développent un « savoir circuler » pour importer leurs marchandises malgré des contextes politiques, bureaucratiques et législatifs qui restreignent leurs marges de manoeuvre. Les régimes d’importation entravent la reconnaissance politique et légale de leurs activités. En conséquence, le déficit de légitimité de ces pratiques féminines informelles empêche les possibilités de valorisation de soi grâce à l’exercice professionnel. La criminalisation de ces activités se confronte par ailleurs à une faible solidarité entre les commerçantes sur les marchés où les relations de travail sont marquées par l’individualisme, la méfiance et la peur de la concurrence. En ce sens, les mécanismes de solidarité ou d’actions collectives qui pourraient permettre une revendication des droits sont précaires et sans résultats concrets.

D’un point de vue microsocial, l’analyse des circulations commerciales féminines met en évidence la création de ressources à la fois matérielles et symboliques par le voyage. Il n’en reste pas moins que l’évaluation de ces trajectoires se doit de prendre en considération les ambiguïtés de l’affranchissement de certaines contraintes familiales puisque la plupart de ces commerçantes organisent leurs voyages en silence ou en secret de façon à éviter de perturber les hiérarchies de genre au sein des sociétés locales. Les potentialités du voyage, la connaissance du monde et la mobilité comme outils de valorisation de soi n’enclenchent pas forcément de mécanisme de reconnaissance sociale du travail des femmes. Ainsi, les processus émancipateurs par l’entremise d’une pratique professionnelle de la mobilité sont ambivalents puisqu’ils restent confinés dans le champ de l’intime et ne se transforment pas directement en revendications sociales et politiques.

Parties annexes

Note biographique

Léa Barreau-Tran est docteure en sciences politiques et chercheuse associée à Les Afriques dans le monde, laboratoire africaniste de Sciences Po Bordeaux. Elle travaille depuis de nombreuses années sur l’aire lusophone (Portugal, Brésil, Mozambique et Angola) où elle se spécialise sur les femmes et les problématiques économiques par rapport aux enjeux actuels de la globalisation.

Notes

-

[1]

Le concept de transnational est un paradigme théorique permettant de faciliter l’analyse et la critique des structures de pouvoir qui légitiment les inégalités sociales au sein de la multiplicité des échanges et des relations du monde globalisé (Glick Schiller 2007).

-

[2]

Pour obtenir un statut légal d’importatrice, chaque commerçante doit remplir un ensemble de critères qui constituent autant de barrières législatives infranchissables : création d’une entreprise, inscription au registre du commerce angolais, compte en banque, etc.

-

[3]

Le genre est défini comme une catégorie d’analyse critique, comme un rapport de pouvoir construit, relationnel et imbriqué dans d’autres rapports sociaux de pouvoir comme les classes sociales ou la race (Achin et Bereni 2013).

-

[4]

Pour Jean-François Bayart (2008), les termes « globalisation » et « mondialisation » sont parfaitement synonymes; pour ma part, je favoriserai l’emploi du terme « globalisation » tout au long du texte.

-

[5]

L’exploitation de cette carte a fait l’objet d’un article publié dans les Cahiers des Instituts français de recherche à l’étranger (IFRE) (Barreau-Tran 2015).

-

[6]

Cette carte du monde présentée vierge a été remplie par Linda, qui voyage sur divers marchés étrangers dans le contexte de son activité de commerce à la valise, lors d’un entretien mené à son domicile, le 11 juin 2014, à Viana, à la périphérie de la capitale angolaise.

-

[7]

Il s’agit en fait de Guangzhou, ou Canton en français, ville du sud de la Chine particulièrement dynamique dans le commerce extérieur.

-

[8]

En Angola, le kwanza est la monnaie nationale mais, en raison des fluctuations des taux de change, le dollar américain s’utilise très régulièrement pour les transactions économiques locales et internationales. Les commerçantes de mon enquête préféraient donner les sommes investies et leurs bénéfices en dollars américains.

-

[9]

Cet acronyme portugais signifie « Union nationale pour l’indépendance totale de l’Angola ».

-

[10]

Voir le dossier thématique de la revue Politique africaine sur le contexte politique angolais (Péclard 2012).

-

[11]

Le taux de change a été calculé en mai 2017.

-

[12]

La construction de ces zones commerciales à ciel ouvert fait suite à une orientation politique du gouvernement angolais en vue de formaliser la vente ambulante en réduisant le commerce de rue. La mesure la plus parlante de cette politique est la destruction du gigantesque marché du Roque Santeiro en 2010, marché dont l’histoire est intimement liée au lancement de beaucoup de carrières des commerçants et des commerçantes à l’échelle internationale. Voir Lopes (2007).

-

[13]

L’expression est tirée du texte de Bredeloup (2012 : 28).

-

[14]

J’ai confirmé cette information lors de mon enquête dans le quartier Brás, à São Paulo, où la fréquentation des Angolaises dans les hôtels de ce quartier de la confection diminue largement. Les commerçantes de mon enquête expliquent cette baisse de fréquentation par la hausse du prix des vêtements brésiliens et la chute de la valeur du dollar en Angola.

-

[15]

Sans entrer en détail dans le débat sur la classe moyenne, je préfère employer l’expression « petite classe moyenne » pour souligner le caractère précaire, voire éphémère de certaines de ces trajectoires. Voir l’article de Clélie Nallet (2012).

Références

- ACHIN, Catherine, et Laure BERENI, 2013 Dictionnaire genre et science politique. Paris, Les Presses de Sciences Po.

- ADELKHAH, Fariba, et Jean-François BAYART, 2007 Voyages du développement. Émigration, commerce, exil. Paris, Éditions Karthala.

- ADJAMAGBO, Agnès, et Anne-Emmanuèle CALVÈS, 2012 « L’émancipation féminine sous contrainte », Autrepart, 61, février : 3-21.

- AÏSSATOU, Diallo, 2014 « Yakaar, Dakar-Dubaï-Guangzhou : trajectoire des commerçantes de Dakar », Revue Tiers Monde ‒ Travail, femmes et migrations dans les suds, 217, janvier-mars : 97-112.

- ALENCASTRO, Luiz Felipe de, 2000 O Trato dos Viventes, Formação do Brasil no Atlântico Sul. São Paulo, Compania das Letras.

- BARREAU-TRAN, Léa, 2016 Les mules de la mode, mobilités de commerçantes angolaises au Brésil et en Chine. Thèse de doctorat. Bordeaux, Université de Bordeaux.

- BARREAU-TRAN, Léa, 2015 « Itinéraires d’une commerçante dans la globalisation », Cahiers des IFRE, 2, décembre : 17-23.

- BAYART, Jean-François, 2008 « Globalisation et subjectivisation politique », dans Sylvain Allemand et autres (dir.), Comprendre la mondialisation II. Paris, Bibliothèque publique d’information/Centre Pompidou : 8-13.

- BERTONCELLO, Brigitte, et Sylvie BREDELOUP, 2007 « De Hong Kong à Guangzhou, de nouveaux “ comptoirs ” africains s’organisent », Perspectives chinoises, [En ligne], [perspectives chinoises.revues.org/2053] (23 mai 2015).

- BISILLIAT, Jeanne, 1996 Femmes du Sud, chefs de famille. Paris, Karthala.

- BOURDIEU, Pierre, 1979 La distinction, critique sociale du jugement. Paris, Les Éditions de Minuit.

- BREDELOUP, Sylvie, 2012 « Mobilités spatiales des commerçantes africaines : une voie vers l’émancipation? », Autrepart, 61, 2, avril : 2339.

- BREUX, Sandra, Min REUCHAMPS et Hugo LOISEAU, 2010 « Apports et potentialités de l’utilisation de la carte mentale en science politique », Figurer l’espace en sciences sociales, Transeo, 2-3, janvier, [En ligne], [www.transeo-review.eu/Apports- et-potentialites-de-l.html] (22 août 2016).

- DUROS, Marine, 2014 « La variable sexe suffit-elle pour comprendre les inégalités de genre? L’apport de l’intersectionnalité », Regards croisés sur l’économie, 15, octobre : 80-84.

- GALERAND, Elsa, et Danièle KERGOAT, 2013 « Le travail comme enjeu des rapports sociaux (de sexe) », dans Margaret Maruani (dir.), Travail et genre dans le monde, l’état des savoirs. Paris, Éditions La Découverte : 44-51.

- GLICK SCHILLER, Nina, 2007 « Transnationality », dans David Nugent et Joan Vincent (dir.), A Companion to the Anthropology of Politics. Oxford, Blackweell Publishing : 449-467.

- GOMEZ-PEREZ, Muriel, et Marie Nathalie LEBLANC, 2012 L’Afrique des générations. Entre tensions et négociations. Paris, Karthala.

- GUEYE, Hance, et Osseni KADIDIAT-KOUBARAT, 2008 « L’après “ Mama Benz ” », Les Afriques, [En ligne], [www.lesafriques.com /africain-de-la-semaine/ kadidiat-koubarat-osseni-l-apres-mama-benz.html ?Itemid=195?articleid=2528] (23 mai 2015).

- HAICAULT, Monique, 2012 « Autour d’agency. Un nouveau paradigme pour les recherches de genre », Revue Rives méditerranéennes, 41, 1 : 11-24.

- HIBOU, Béatrice, 2011 Anatomie politique de la domination. Paris, La Découverte.

- HIBOU, Béatrice, 1996 L’Afrique est-elle protectionniste? Les chemins buissonniers de la libéralisation extérieure. Paris, Karthala.

- KERNEN, Antoine, et Guive KHAN MOHAMMAD, 2014 « La révolution des produits chinois en Afrique : consommation de masse et nouvelle culture matérielle », Politique africaine, 134, 2, juin : 111-132.

- LESOURD, Céline, 2014 Femmes d’affaires de Mauritanie. Paris, Karthala.

- LOCOH, Thérèse, 2013 « Genre et marché du travail en Afrique subsaharienne », dans Margaret Maruani (dir.), Travail et genre dans le monde, l’état des savoirs. Paris, Éditions La Découverte : 171-181.

- LOPES, Carlos M., 2007 Roque Santeiro : entre a ficção e a realidade. Lisbonne, Princípia.

- LOPES, Carlos M., 2006 « Candongueiros, Kinguilas, roboteiros e zungueiros. Uma digressão pela economia informal de Luanda », Lusotopie, 13, 1 : 163-183.

- MANRY, Véronique, 2007 « Trabendo au féminin. Les femmes algériennes dans le commerce à la valise », dans Fariba Adelkhah et Jean-François Bayart (dir.), Voyages du développement. Émigration, commerce, exil. Paris, Éditions Karthala : 199-267.

- MARCHAL, Roland, 2007 « Hôtel Bangkok-Sahara », dans Fariba Adelkhah et Jean-François Bayart (dir.), Voyages du développement. Émigration, commerce, exil. Paris, Éditions Karthala : 183-215.

- MESSIANT, Christine, 2009 L’Angola postcolonial, t. II : « Sociologie politique d’une oléocratie ». Paris, Karthala, coll. « Les Afriques ».

- NALLET, Clélie, 2012 « Trajectoires d’émergence : “ classes moyennes ” d’Addis-Abeba entre prospérité et précarité », Les Annales d’Éthiopie, 27 : 207-225.

- PÉCLARD, Didier, 2012 « Les chemins de la “ reconversion autoritaire ” en Angola », Politique africaine, 110, 15, novembre : 5-20.

- PERALDI, Michel, 2007 « Aventuriers du nouveau capitalisme marchand, essai d’anthropologie de l’éthique mercantile », dans Fariba Adelkhah et Jean-François Bayart (dir.), Voyages du développement. Émigration, commerce, exil. Paris, Éditions Karthala : 73-113.

- RIBAS-MATEOS, Natalia, et Véronique MANRY (dir.), 2014 Mobilités au féminin, La place des femmes dans le nouvel état du monde. Paris, Institut Maghreb Europe/Karthala.

- RONDEAU, Chantal, et Hélène BOUCHARD, 2007 Commerçantes et épouses à Dakar et Bamako. Paris, L’Harmattan.

- SALAMA, Pierre, 2012 Les économies émergentes latino-américaines, entre cigales et fourmis. Paris, Armand Colin.

- SANTOS, Orlando, 2011 « Mamãs quitandeiras, kínguilas e zungueiras : trajectórias femininas e quotidiano de comerciantes de rua em Luanda », Revista Angolana de Sociologia, décembre : 35-61.

- SOARES DE OLIVEIRA, Ricardo, 2015 Magnífica e Miserável, Angola desde a guerre civil. Lisbonne, Tinta-da-China.

- SYLVANUS, Nina, 2007 « L’habilité entrepreneuriale des Nana Benz du Togo », Africultures, 69, janvier-mars : 179-184.

- TARRIUS, Alain, 2015 Étrangers de passage. Poor to poor, peer to peer. La Tour d’Aigues, Éditions de l’Aube.

- TOURINHO BAPTISTA, Dulce Maria, 2007 « Migração na metrópole : o caso dos angolanos em São Paulo », Cadernos Metrópole, [En ligne], [revistas.pucsp.br/index.php/ metropole/article/view/8766], (4 février 2016).

- WARNIER, Jean-Pierre, 1999 Construire la culture matérielle, L’homme qui pensait avec ses doigts. Paris, Presses universitaires de France, coll. « Sciences sociales et sociétés ».

Liste des figures

Les mobilités de Linda[6]