Résumés

Résumé

L’objectif de cet article est de présenter les concepts et la démarche de la théorie de la structuration d’Anthony Giddens. L’idée fondamentale du modèle de structuration des systèmes sociaux proposé par cet auteur est que les structures, ensemble de règles et de ressources, organisent les activités tout autant que les activités les organisent et leur donnent du sens et une finalité. Cette dualité de l’organisé et de l’organisant débouche sur une conception pertinente de l’action, de la coordination et du changement organisationnel ; elle permet notamment de « faire le pont » entre les dynamiques de structuration individuelles et les dynamiques de structuration collectives.

Summary

Anthony Giddens’s theory of structuring lays out a renewed conceptual framework for social systems analysis. One of the essential concepts of this analysis is the duality of the structural. That means, in particular, that the rules and the resources mobilized in the individual’s and community’s action are, at the same time, both result and condition of the action. For Giddens, the study of the structuring of social systems is the study of the modes by which these systems, which are anchored in the activities of qualified actors, located in time and space and which make use of the rules and the resources in a diversity of contexts of action, are produced and reproduced in the interaction of these actors, and by it. Consequently, this idea leads to a reinterpretation of the concept of structure and structural constraint: the structures, because they are produced and reproduced, are simultaneously constituted and constituent.

The theory of structuring is based on three fundamental statements. The first begins with the assertion that in any social system, the interactions between actors are structured and structuring. This disjunction between “structuring” and “structured” makes it possible to propose a relevant distinction between “structure” and “system”.The second statement indicates that the structural is comprised of three dimensions: (1) A semantic dimension which allows agents, defined as qualified actors, to give direction to their actions as well as to their relations; (2) A dimension of power and domination which lies in the faculty to deploy continuously, in everyday life, a battery of causal capacities, including the one of influencing the causal capacities deployed by other agents; (3) A legitimation dimension of action which means that human actions are carried out according to rules, and that compliance with the rules legitimates these actions.

The third statement takes into account the interaction between the social actors. This interaction between qualified actors is comprised of a structural part and a systemic part. The structural part refers to the development in space and time of regularized models of relations that reproduce individual and collective activities. The systemic part refers to any social system, such as the organized space of recurring relations between individual or collective actors.

Thus this approach leads to a structure concept, such as, all the rules and resources mobilized by the interactions between the social actors, while the system indicates all the activities reproduced and organized as regular social practices. Just as they are the condition of the activity, the structures of an organization do not exist independently of the activities of the individuals who invest them. The feedback structures (activities) finality is at the heart of the duality of the structural and the systemic paradigm. It expresses the fact that in an organization, a system of actions, individual and/or collective actors mobilizes rules and resources to produce and reproduce their activities in contexts of special time and space and for shared purposes.

According to this meaning, the organizational fact emerges, on the one hand, from the requirement of coordination of the actions and, on the other hand, as a means of reducing the undecidability of intentions, i.e. the uncertainty attached to any form of action. The duality model of Giddens’s structural theory makes the organization a system of finalized and hierarchical activities carried out by collective figures of coordination of the action. Conventions, rules, procedures and routines are the supports of this coordination.

This conceptual framework makes it possible to found a concept of rule such as a behaviour framework entitling and constraining, or a resource and form of the action. It also makes it possible to leave to qualified actors a capacity of adaptation, and thus of interpretation, of the rule at the same time as it makes a practicable process of it. A practicable rule is a rule which takes part in the reduction of the complexity of the action contexts. It is selective in the representation of the variables of the environment to consider, it simplifies the field of the possible behaviours. It is precisely the intentionality contained in the rule which realizes it and which determines the concrete methods of its implementation. So the existence of rules saves the mobilization of the cognitive capacities of the participants in the action.

The fundamental epistemological concern of the author of “the formation of society” is to go beyond the structure/action cleavage. He tries to bind the ideas of structure and action in an indissociable way, particularly by replacing the concept of structure by one “of structural sets”, these latter being space-time located demonstrations and based on all the rules and the resources engaged in the institutional articulation of the social systems.

Consequently, Giddens succeeds in going beyond the dualism between individualist and holist methodological postures by means of a definition of the organization through interindividual relations. Two imperialisms are thus reassessed: the one of the individual subject on the one hand, and the other being that of structural constraints, presented by the structuralist and functionalist approaches. Thus, the theory of structuring conceptualizes a new the opposition between subjectivism and objectivism by proposing a new duality that expresses structured character and structuring interactions.

Resumen

El objetivo de este artículo es de presentar los conceptos y el procedimiento de la teoría de la estructuración de Anthony Giddens. La idea fundamental del modelo de la estructuración de sistemas sociales propuesto por este autor es que las estructuras, conjunto de reglas y recursos, organizan las actividades de la misma manera como las actividades organizan aquellas y aquellos otorgándoles sentido y finalidad. Esta dualidad del organizado y del organisante desemboca en una concepción pertinente de la acción, de la coordinación y del cambio organizacional; esto permite particularmente de «tender el puente» entre las dinámicas individuales de estructuración y las dinámicas colectivas de estructuración.

Corps de l’article

Au coeur de la discussion sur le concept d’organisation en sciences sociales, et singulièrement en économie et en gestion, réside la faible disjonction entre une approche de l’organisation en tant que structure, en tant que forme concrète, et celle de l’organisation en tant que processus, en tant que système d’activités intentionnelles.

Cette double facette de l’organisation exprime la dualité du concept. Il s’agit bien d’une dualité et non d’un dualisme. Au contraire du dualisme, qui met en avant l’existence de deux principes essentiellement irréductibles, la dualité se réfère à l’existence de deux principes essentiellement complémentaires. Le dualisme organise souvent les discours dans les sciences sociales : ainsi, les oppositions entre individu/société, micro/macro, local/global, interne/externe, statique/dynamique…

La théorie de la structuration développée par Anthony Giddens[1] propose de dépasser cette disjonction. Elle propose un renouvellement des sciences sociales par le dépassement notamment des dichotomies traditionnelles installées dans ce champ. L’objectif de ce qui suit est de situer cette théorie dans le débat actuel dans les sciences sociales et de montrer son aspect heuristique et sa portée opérationnelle pour la recherche.

L’une des notions essentielles de la théorie de la structuration est celle de la dualité du structurel. Cela signifie que les règles et les ressources mobilisées dans l’action des individus et des collectivités sont en même temps le résultat de l’action et la condition de celle-ci : « l’étude de la structuration des systèmes sociaux est celle des modes par lesquels ces systèmes, qui s’ancrent dans les activités d’acteurs compétents, situés dans le temps et dans l’espace et faisant usage des règles et des ressources dans une diversité de contextes d’action, sont produits et reproduits dans l’interaction de ces acteurs, et par elle » (Giddens, 1987 : 74).

Cette conception débouche sur une ré-interprétation de la notion de structure et de contrainte structurelle : les structures, parce qu’elles sont produites et reproduites, sont simultanément constituées et constituantes. D’une part, la structure n’est pas « extérieure » aux individus ; elle est constitutive de leurs actions. D’autre part, elle est le cadre qui permet cette action. Dans les termes de Giddens, le structurel n’est pas que contrainte, « il est à la fois contraignant et habilitant » (1987 : 75). Cette approche, qui refuse à la fois la vision sur-socialisée (holiste) et sous-socialisée (individualiste) de l’individu, est aussi celle prônée par Granovetter quand il écrit que les organisations économiques « sont construites par des individus, dont l’action est à la fois facilitée et limitée par la structure et les ressources disponibles des réseaux sociaux où ils s’inscrivent » (1994 : 86).

Après avoir présenté les principaux énoncés et les concepts de cette théorie, nous mettrons cette vision en perspective dans l’analyse des dynamiques des acteurs et du changement organisationnel à travers la question de la coordination et des figures collectives de coordination de l’action.

La théorie de la structuration : un cadre pertinent pour l’analyse des organisations

De par la posture méthodologique originale adoptée et le caractère heuristique de la construction, le modèle de la théorie de la structuration d’Anthony Giddens offre un cadre pertinent et robuste pour l’analyse des interactions sociales. Elle permet de mettre en avant un concept d’organisation qui désigne deux propriétés essentielles de tout système d’activités : le caractère structuré (forme) et structurant (processus) de l’action.

La dualité du structurel

Le modèle de structuration des systèmes sociaux de Giddens se fonde sur trois énoncés fondamentaux. Le premier part de l’affirmation selon laquelle, dans tout système social, les interactions entre les acteurs sont structurées et structurantes. Cette différenciation entre le « structurant » et le « structuré » dans l’interaction sociale permet de proposer une distinction pertinente entre « structure » et « système ». La théorie de Giddens débouche ainsi sur un concept de structure comme ensemble de règles et de ressources qui permettent l’interaction entre des acteurs.

Le deuxième énoncé indique que le structurel se constitue en trois dimensions :

Une dimension sémantique qui permet aux acteurs de donner du sens à leurs actions ainsi qu’à leurs relations. Elle favorise la réduction de l’incertitude liée à tout comportement. Les règles permettent la compréhension mutuelle entre les participants à l’interaction. Elles sont le support de la communication ; elles induisent des schèmes d’interprétation communs. « Les schèmes d’interprétation sont les modes de représentation et de classification qui sont inhérents aux réservoirs de connaissance des acteurs et que ceux-ci utilisent de façon réflexive dans leurs communications » (Giddens, 1987 : 79). C’est aussi cette exigence sémantique de l’interaction que semble mettre en avant Salais quand il introduit le concept d’interprétation pour désigner l’objectif de toute interaction : « arriver à une compréhension commune de la situation et de son sens » (Salais, 1994 : 373).

Une dimension de pouvoir et de domination. Parce qu’il est inhérent à toute action humaine, le pouvoir est la faculté de « déployer continuellement, dans la vie quotidienne, une batterie de capacités causales, y compris celle d’influencer les capacités causales déployées par d’autres agents » (Giddens, 1987 : 63). Concrètement, cette aptitude s’exprime dans l’élaboration des règles de comportement et dans le contrôle des ressources de l’action. Les règles, structures d’action plus ou moins codifiées, possèdent un fort contenu normatif. Elles influencent dans une certaine mesure les comportements.

Une dimension de légitimation de l’action. Le respect de la règle devient un moyen de légitimation de l’action.

Le troisième énoncé prend en compte l’interaction entre les acteurs sociaux ; cette interaction se constitue suivant une double perspective :

Un volet structurel qui fait référence au développement dans l’espace et le temps de modèles régularisés de relations qui reproduisent les activités individuelles et collectives. Alors que le système — visage extériorisé de l’organisation — désigne l’espace de l’interaction des agents humains, le structurel, lui, désigne « l’ensemble des règles et des ressources organisées de façon récursive » (Giddens, 1987 : 74) que mettent concrètement en oeuvre les acteurs pour produire et reproduire leurs interactions.

Un volet systémique qui désigne le système comme l’espace organisé des relations récurrentes entre des acteurs individuels ou collectifs. Ces relations « reproduites et organisées en tant que pratiques sociales régulières » (Giddens, 1987 : 74) s’édifient sur les activités des acteurs. En d’autres termes, un système social — espace organisé d’interactions sociales — n’apparaît qu’au travers des activités des individus qui en font partie, activités qui produisent et reproduisent le système.

Ainsi, la grille d’analyse constructiviste inhérente aux processus de structuration tels que les définit Giddens permet d’appliquer les éléments théoriques précédemment mis en avant à tout lieu et place de l’action en interaction ; que ce soit, donc, au niveau des construits d’action collective en général ou, plus précisément, à l’occasion d’une transformation plus localisée des structures d’action. En ces termes, nous allons successivement envisager les tenants et les aboutissants des traits de structuration caractérisant, d’une part, l’organisation en tant que structure et, d’autre part, l’organisation en tant que processus.

L’organisation : formes et dynamiques des activités

Selon Giddens, le système social peut être caractérisé par une « absence de sujet ». Or, une organisation ne dépend pas de l’activité d’un individu ou d’un groupe en particulier et pourtant elle cesserait d’exister si les individus qui en font partie disparaissaient. Pour illustrer cette relation entre les individus et l’organisation, Eraly (1988) propose une analogie très intéressante.

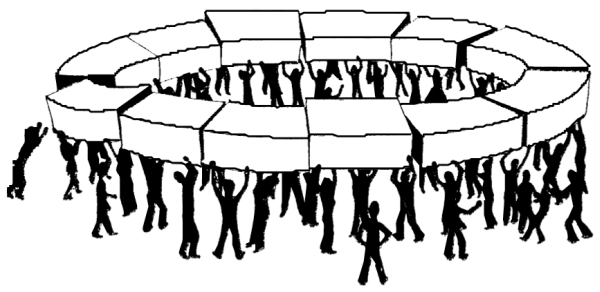

Imaginons, dit-il, « un ensemble de blocs soulevés à bout de bras par un grand nombre d’hommes et dont l’assemblage forme un grand « O », le « O » du terme « Organisation ». Imaginons de plus que les hommes se relaient constamment de façon à maintenir à hauteur cet assemblage, et cela, disons, pendant des années. Des hommes s’en vont, d’autres arrivent qui les remplacent, et au-dessus de ce grouillement continu, la figure globale, quant à elle, demeure à peu près immobile à deux mètres du sol. Cette réalité, on peut choisir de l’appréhender de deux manières également légitimes : ou bien l’on s’intéresse aux activités des hommes qui portent chaque bloc, à leurs relations, etc. ; ou bien l’on met entre parenthèses ces activités pour n’appréhender que la figure globale dans sa forme et sa persistance. Il reste que ce sont les deux faces d’une seule et même réalité qui sont ainsi appréhendées » (Eraly, 1988 : 12–13). Cette analogie peut être schématisée par la figure suivante.

Figure

Organisations et acteurs (d’après Eraly, 1988 : 13)

L’idée fondamentale que nous inférons de la théorie de la structuration des organisations de Giddens est que les structures, ensemble de règles et de ressources, organisent les activités tout autant que les activités les organisent et leur donnent du sens, une finalité. De même qu’elles sont la condition de l’activité, les structures d’une organisation n’existent pas indépendamment des activités des individus qui les investissent. La théorie de Giddens débouche ainsi sur un concept de structure comme ensemble de règles et de ressources qui permettent l’interaction entre des acteurs. Les règles linguistiques fournissent une bonne illustration de la dualité du structurel. Dans toute communication, le respect des règles linguistiques est une contrainte. En même temps, ce sont elles qui permettent cette communication. « L’action (parler) contient la structure d’action (les règles linguistiques) en même temps qu’elle reçoit sa forme obligée (la parole compréhensible) et sa possibilité (le fait de pouvoir parler) » (Eraly, 1988 : 19).

La rétroaction structures-activités-finalité est au coeur de la dualité du structurel et du paradigme systémique. Elle exprime le fait que dans une organisation, un système d’actions, des acteurs individuels ou collectifs mobilisent des règles et des ressources pour produire et reproduire leurs activités dans des contextes de temps et d’espace particuliers et pour des finalités partagées.

L’introduction du temps et de l’espace pour spécifier le rôle des acteurs permet de concevoir l’organisation comme un tout non homogène ; comme une pluralité de situations spatiales et temporelles dans lesquelles des acteurs différents et situés à des niveaux différents de l’organisation peuvent mettre en oeuvre des règles et des ressources différentes. En fait, l’utilisation de la différenciation par Giddens est nettement plus forte. Il introduit le concept de régionalisation pour signifier l’existence de plusieurs processus de structuration de l’organisation en fonction des « différentes régions » dans l’organisation et dans les relations de celle-ci avec les différents environnements.

Cela renvoie à la notion de règle dans son contenu opératoire. Nous reviendrons plus loin sur la conception de la règle la plus à même de rendre compte de la dualité contrainte-habilitation. Notons, déjà, que cette approche tranche avec le statut de la règle-contrainte des modèles organisationnels traditionnels. En économie, par exemple, « dans l’approche individualiste de la Théorie Standard Étendue en termes de contrats, aussi bien que dans les approches holistes, en termes de pouvoir et de conformité, les règles régissent les conduites de l’intérieur, dans la première approche (puisqu’il y a accord entre des volontés subjectives), de l’extérieur, dans la deuxième approche puisqu’il y a adhésion à un rôle objectivable » (Favereau, 1994 : 131–132).

Par ailleurs, il nous semble que la jonction que nous voulons montrer entre le concept de structure et celui d’action contribue à régler la difficulté analytique qui se loge derrière l’emploi générique du terme organisation. Le concept d’organisation désigne bien deux propriétés essentielles d’un système d’activités : le caractère structuré (forme) et structurant (processus) de l’action.

Cette dualité de l’organisé et de l’organisant permet simultanément de rendre compte :

et de la dynamique organisationnelle, à travers l’étude des processus d’activité ;

et de l’invariance relative des formes de celle-ci, les structures.

Dans les termes de Friedberg, la dualité de la notion d’organisation « désigne à la fois un état et une dynamique. L’état renvoie à un objet social, à savoir les organisations sous toutes leurs formes : les entreprises, les administrations, les associations… La dynamique renvoie aux processus par lesquels les individus ajustent leurs comportements et coordonnent leurs conduites dans la poursuite d’une action collective » (Friedberg, 1993 : 19). La théorie de la structuration de Giddens appelle au développement d’un concept d’action, notamment dans ses relations avec les nécessités de la coordination.

Les impératifs de la coordination

Comment définir l’action ? Cette question est au centre des interrogations de toutes les sciences sociales. L’action humaine est-elle celle de l’Homo oeconomicus parfaitement rationnel et maximisateur ? Est-elle le résultat d’un conditionnement social, dont rend compte l’homo habitus de Bourdieu (1980) ? Est-elle plutôt englobée par les quatre catégories de l’agir de Habermas (1987)[2] ? Est-ce enfin l’action de l’homo sociologicus cognitif de Padioleau (1986) ? Comme on le voit, les réponses sont diverses et notoirement différentes. Elles échappent largement aux prétentions de notre recherche. Nous ne nous intéresserons à cette question que dans ses rapports à l’intentionnalité et à l’émergence de l’organisation comme forme de coordination de l’action.

Actions intentionnelles et actions inintentionnelles

Au premier abord, agir c’est faire quelque chose en rapport avec la réalisation d’une intention. Peut-on, alors, affirmer que toute action est intentionnelle dans les résultats qu’elle réalise ? Que toute action est inscrite d’emblée dans l’intention ? S’il en est ainsi, un comportement, sommairement défini comme une suite d’actes, suffirait à renseigner sur les intentions, sur les mobiles de l’action. Rien n’est moins sûr, selon Pierre Livet (1994). La caractéristique majeure des intentions est leur indécidabilité ; et, celle de l’action, son adaptation en cours d’action. Il s’en suivra que l’organisation émerge comme moyen de réduire l’indécidabilité des intentions, à travers des impératifs de coordination de l’action.

Dans la plupart des analyses, l’action est en effet définie en termes de correspondance entre une succession d’actes et une intentionnalité : au départ de toute action, il y a la réalisation d’une intention.

L’action intentionnelle est alors appréhendée à travers la description des actes qui la constituent, un comportement et le résultat de ceux-ci. L’idée d’intentionnalité est fortement corrélée avec celle de rationalité : un comportement rationnel s’observe dans la réalisation d’une intention formée. Un comportement sera dit rationnel si les actes qui le constituent sont en adéquation avec les intentions qui motivent le déclenchement de l’action (Kechidi, 1998).

Cependant, la notion d’intention, essentielle dans toute théorie de l’action, est loin d’être transparente. Livet (1994 : 92 et suiv.) relève trois types de problèmes que pose la relation entre action et intention.

Le premier est relatif à ce qu’il nomme « l’indécidabilité » des intentions à travers le comportement. Une suite d’actes peut recevoir pour un observateur plusieurs intentions qui peuvent ne correspondre à aucune des intentions de l’acteur. Comment, dès lors, distinguer une action — au sens, ici, de comportement intentionnel — par rapport à un comportement qui ne le serait pas ? En dehors de tout signal pertinent émanant de l’acteur, les intentions sont totalement interprétables par l’observateur. De même pour l’acteur, est-il suffisant de rechercher les motifs de l’action dans ce qu’il dit sur ses motivations, sur ses intentions ? Celles-ci subissent toujours le poids du déroulement de l’action. La formulation discursive d’une action est toujours une interprétation de l’action. Quand cette formulation précède l’action, elle peut en modifier le cours ; quand elle vient après, elle en adapte le déroulement en fonction du résultat obtenu. L’intention n’est pas une catégorie de l’action, elle est « un concept du langage de l’action, c’est-à-dire du langage dans lequel l’action se dit dans des récits, des descriptions, des explications ou des justifications » (Quéré, 1990 : 88–89).

Le second type de problème est celui de la non-réalisation d’une intention. Là encore, nous rencontrons un aspect important du rapport entre intention et action. Une intention ne débouche pas forcément sur une action, elle peut rester au stade de l’intention d’action, l’intention de faire. Cela signifie qu’en définitive, l’action ne renvoie pas à l’intention de faire mais à la capacité de faire. En d’autres termes, l’action, même anodine, présuppose le pouvoir ou tout au moins une capacité de faire quelque chose.

Enfin, le dernier type de problème que pose la relation entre intention et action réside dans l’incertitude liée au déroulement de toute action. Contrairement au premier type de difficulté, ici, l’incertitude est liée, non pas à l’interprétation, mais à l’influence du contexte de l’action. Parce que l’action échappe à nos intentions, il y a un décalage entre des intentions complètement formées au départ de l’action — des plans pour l’avenir — et leur réalisation finale. Développons, quelque peu, cette idée qui nous paraît essentielle pour étayer les liens entre le domaine de l’action et celui de l’intention, le domaine de la conation et celui de la cognition.

Beaucoup de comportements humains se caractérisent par des résultats qui, au départ de l’action, ne sont pas totalement inscrits dans les intentions des individus. Des actes intentionnels débouchent sur des résultats inintentionnels. Deux exemples précisent cette affirmation.

Le premier est emprunté à Giddens (1987 : 58). Une personne entre dans une pièce obscure. Elle actionne un commutateur afin d’éclairer la pièce. La lumière donne l’alerte à un cambrioleur qui se trouvait là. Le fait d’éclairer la pièce — action intentionnelle — a eu deux résultats : le premier intentionnel — la pièce éclairée —, le second inintentionnel — l’alerte donnée au cambrioleur. On peut continuer à développer le résultat inintentionnel : arrivée de la police, procès, emprisonnement… Cet exemple montre qu’une action banale, au départ, débouche sur des conséquences qui n’étaient pas inscrites dans l’intention initiale.

On trouve dans la main invisible d’Adam Smith le second exemple qui va dans le même sens. Sur le marché, dit Smith, le mécanisme des prix est tel qu’un individu qui poursuit une fin personnelle — satisfaire des besoins privés — est « conduit par une main invisible à avancer une fin qui n’entrait point dans son intention » (Defalvard, 1990 : 456) — l’équilibre et l’accroissement du revenu de la société.

Un autre versant de l’analyse d’une action intentionnelle est la finalité poursuivie par l’action. Si nous ne voulons pas réduire l’action humaine à une succession d’actes totalement déterminés en vue de la réalisation d’une finalité tout aussi déterminée, il faut, d’une part, considérer que le propre de l’action est son adaptation à des environnements changeants et, d’autre part, que la finalité d’une action n’est jamais totalement déterminée. Elle s’affine et se spécifie au fur et à mesure du déroulement de l’action dans des contextes généralement marqués par la variété. En d’autres termes, il faut rapporter les intentions et leurs modes opératoires aux espaces concrets dans lesquels se forme et se déroule l’action. C’est, du reste, la finalité, selon Boudon (1977 : 191–192), qui permet de distinguer une action d’un comportement, d’une conduite :

le comportement s’entend d’actes « résultant exclusivement d’éléments antérieurs à ces actes »,

l’action relève d’actes « orientés vers la recherche d’une fin ».

La finalité d’une action n’est pas saturée : on ne connaît pas toutes les conséquences de l’action avant l’action. Un acteur n’est jamais omniscient sur les résultats de son action. Plus encore, « accepter d’apprendre l’essentiel sur ce qu’il convient de faire dans le déploiement même de l’action revient à admettre une part d’impréparation que des acteurs imprégnés de l’idée de choix rationnel tolèrent difficilement » (Koeing, 1994).

Ainsi entendue, toute réflexion sur l’action, sur les intentions et l’adaptation en cours d’action ne peut faire l’économie d’une réflexion sur les situations d’actions. Une situation d’action n’est pas uniquement un contexte extérieur à l’individu, elle n’est pas réductible à un événement. Une situation d’action « peut comporter non seulement des événements, mais les relations entre ces événements, et les relations des acteurs à ces événements » (Livet, 1994 : 172). Une action se déroule toujours dans un contexte et engage, dans tous les cas de figures, des relations avec autrui.

En résumé, si l’on veut appréhender l’action autrement que comme succession d’actes entièrement déterminés par la réalisation d’une intention, il nous faut tenir compte de trois dimensions de l’action.

La première est qu’une action intentionnelle peut déboucher sur des résultats inintentionnels, qu’une action ne maîtrise pas le contexte de son déroulement. C’est parce que l’incertitude est fondamentalement inhérente à toute action humaine, que la vie en société exige des repères, des cadres, des conventions qui facilitent l’identification des intentions d’autrui. Ceci ne signifie pas que les intentions deviennent décidables et que les actions débouchent toujours sur des résultats intentionnels. Au contraire, même quand le cadre de l’action est « organisé », l’action contribue à des résultats qui ne motivaient pas son déclenchement. Plus encore, une organisation formelle peut être vue comme le lieu de la systématisation des comportements intentionnels et inintentionnels. Quand un employé demande un congé à son supérieur, son intention n’est pas de contribuer à reproduire les dispositifs hiérarchiques de son entreprise, ce qu’il fait en pratique, mais de partir en vacances.

La deuxième consiste à dire que toute action n’est déterminée que pour autant qu’elle ait un « contenu », qu’elle ait un sens : nous n’avons pas des intentions — tout court — mais des intentions de faire. L’action implique la raison, plus précisément elle suppose la raison, c’est-à-dire un cadre de rationalité. Dans ce cas, l’action contient la représentation de ce sur quoi elle porte. Elle induit un champ d’activités, un objet sur lequel agir mais aussi la représentation des moyens de l’action. Cette dernière acception de l’action intentionnelle implique une forte idée de stratégie de réalisation du projet, d’action sur soi et sur son environnement. En définitive, « l’action ne renvoie pas aux intentions de ceux ou de celles qui font des choses mais à leur capacité de les faire » (Giddens, 1987 : 57). Autrement dit, l’action est une faculté d’agir qui induit un contrôle réflexif, la recherche d’une cohérence entre les fins poursuivies et les moyens engagés. Agir c’est faire « l’action qui convient » (Thévenot).

La troisième dimension indique que la finalité d’une action n’est, généralement, pas totalement saturée : elle se découvre, s’affine et se réalise dans le cours même de l’action.

La trilogie action, intention et finalité induit ainsi une charge de coordination des comportements, charge de coordination d’autant plus forte que l’activité est collective.

La coordination de l’action : une autre émergence de l’organisation

La littérature sur la théorie de l’action et la coordination se caractérise par l’extrême hétérogénéité des concepts utilisés. Cette hétérogénéité recoupe des traditions de pensée et des options épistémologiques divergentes. Le clivage entre holisme et individualisme méthodologiques est significatif, là aussi, de la distribution des approches.

Si la plupart des auteurs ne se réfèrent à « la notion d’action collective, pour parler d’agissements de plusieurs personnes, que si la conjonction de leurs actes permet de constater un certain ordre, une certaine coordination » (Livet et Thévenot, 1994 : 140), les explications de l’émergence de l’ordre en résultant sont largement différentes.

Deux grandes explications organisent l’émergence des figures du collectif dans l’action :

Les figures du collectif surgissent comme résultat inintentionnel de l’agrégation de décisions individuelles. C’est l’approche normative des comportements individuels du modèle standard. C’est l’explication par la main invisible. Le modèle normatif est un modèle de reconstruction de la réalité auquel est rapportée l’adéquation ou non du comportement qualifié de rationnel. La rationalité constitue, dans ce cas, une conformité ex-post à ce qui émerge des comportements individuels (le prix de marché s’impose comme référence-norme des comportements individuels).

Les figures du collectif sont des modes de coordination intentionnels qui servent de référence aux comportements des individus et qui sont les résultats de ces comportements.

Ces deux explications sont évidemment antinomiques. Pourtant, il faut bien trouver un pont entre elles, si l’on veut constituer une théorie de l’action, c’est-à-dire une théorie qui rende compte, tout à la fois, de l’action individuelle et de l’action collective. C’est le projet du courant conventionnaliste en économie. Pour Thévenot, par exemple, le dépassement du dualisme individuel/collectif incite à considérer les actions individuelles ou collectives comme s’inscrivant dans un cadre de références communes. Ce cadre est construit autour des impératifs de coordination de l’action. La coordination semble en effet constituée une entrée pertinente dans une tentative d’appréhension simultanée de l’action individuelle et collective.

Si cette affirmation est évidente pour les actions collectives, elle demande quelques explications s’agissant de l’action individuelle. En quoi, en effet, l’action individuelle induit-elle une charge de coordination ? Deux éléments peuvent constituer la réponse à cette question.

Une des hypothèses fondatrices de l’analyse conventionnaliste, et qui marque la rupture avec la problématique orthodoxe (Quéré, 1993), est que les comportements humains ne s’établissent pas entre des personnes affranchies de toute référence extérieure. Comme le signale Morin, lorsque l’on énonce que nul n’est censé ignorer la loi, cela veut dire que le tout social, la référence à ce qui est permis et à ce qui ne l’est pas, détermine pour une large part nos comportements. Dans nos actions les plus quotidiennes, les plus anodines, nous nous référons constamment à des normes, à des règles, à des routines… Cette référence est constituée d’un ajustement constant de nos actions individuelles par rapport à ces références.

Le second élément de la réponse réside dans la dimension téléonomique de l’action. Une action, individuelle ou collective, contient la recherche d’une cohérence entre les fins poursuivies et les moyens engagés : nous développons « l’action qui convient » aux fins poursuivies en fonction de nos capacités et du contexte. Ce caractère réflexif, y compris de l’action individuelle, induit, au moins, une coordination entre le domaine cognitif et le domaine conatif des individus ; entre le domaine de la raison et leurs tendances à agir. En d’autres termes, l’action individuelle suppose une dose de coordination dans la mesure où elle est toujours portée par une rationalité téléologique d’adéquation entre une fin et des moyens.

Du point de vue de la cognition, le fait que cette coordination n’engage qu’un seul individu ne change rien : la coordination est un processus cognitif. L’implication d’autres individus, l’interaction dans des comportements collectifs, introduit seulement un plus haut degré de coordination entre les participants à l’action. Dès lors que l’action implique un grand nombre d’acteurs, qu’elle nécessite le recours à des savoirs communs — plus ou moins formalisés, plus ou moins stabilisées ; mais, dans tous les cas, non allant de soi — la coordination sollicite des systèmes de conventions, de règles, de normes, de procédures, de routines. Bref, elle sollicite l’organisation. L’organisation devient ainsi le lieu « naturel » de mise en oeuvre de ces figures du collectif.

Deux dispositifs de coordination de l’action : la règle et la procédure

Le modèle de la dualité du structurel de Giddens fait de l’organisation un système d’activités finalisées et hiérarchisées porté par des figures collectives de coordination de l’action. Les conventions, les règles, les procédures et les routines sont les supports de cette coordination.

Dans le paradigme des conventions, il y a un consensus très largement partagé par les différents auteurs selon lequel les règles, les routines et les procédures sont une voie de passage essentielle pour construire une théorie de l’action et, partant, des organisations sociales. Ce consensus s’arrête sur la portée et, très souvent, le sens à donner à ces notions effectivement polysémiques. Plutôt que d’explorer cette diversité, nous allons fixer quelques repères qui nous paraissent fondamentaux pour réduire cette polysémie en nous inspirant des acquis de la dualité du structurel de Giddens.

Tout d’abord, une règle est un guide pour des actions possibles. De ce fait, elle est inséparable du contexte de l’action, elle n’est effective que dans des situations particulières. Son énoncé ne peut être, dès lors, que général et abstrait. Cette généralité indique aussi son incomplétude : elle ne peut établir, ni prévoir de façon précise toutes les situations réelles de l’interaction. À travers une règle, les acteurs possèdent plutôt « une capacité d’intervention dans un ensemble indéterminé de circonstances sociales » (Giddens, 1987). Cette capacité d’intervention permet de construire un ensemble d’actions et de décisions possibles (Dupuy et Kechidi, 1996). Il est important de noter que la règle ne fixe pas toutes les modalités de l’action, elle est un cadre interprétatif de l’action[3]. Ceci induit, et là réside probablement aussi son caractère de généralité, qu’une règle peut revêtir une pluralité de modes opératoires, une pluralité de formes d’actions concrètes. De ce fait, une règle est transférable d’un individu à l’autre sans que cette transférabilité n’altère sa performance par des erreurs ou des interprétations individuelles.

En même temps, et parce qu’elle repose sur une « logique d’applicabilité », il faut qu’une règle soit praticable (Reynaud, 2001). Un énoncé trop général et dès lors interprétable à souhait n’est pas une règle. C’est simultanément une limitation de sa généralité et de son interprétabilité qui font de la règle un processus praticable. Autrement dit, pour être praticable une règle doit stabiliser l’univers d’action des acteurs. Cette stabilisation concerne autant le contexte de l’action que les domaines de celle-ci. Une règle praticable est une règle qui participe à la réduction de la complexité des contextes d’action. Elle est sélective dans la représentation des variables de l’environnement à considérer, elle simplifie le champ des comportements possibles. De ce fait, l’existence de règles économise la mobilisation des capacités cognitives des participants à l’action. Non seulement « il n’est plus besoin de consulter l’autre pour agir » (Midler, 1994 : 336), mais, il n’est plus besoin d’avoir une représentation exhaustive du contexte de l’action pour agir. Ce qui, dans tous les cas, est sensément impossible. En même temps, en limitant les domaines d’actions possibles (actions souhaitées, prohibées, obligées), la règle réduit les champs d’action des participants, ou plus précisément oriente leurs actions vers la réalisation d’une finalité singulière. Ces deux limitations au déploiement des capacités cognitives et conatives des acteurs fondent, nous semble-t-il, l’économie de ressources qu’induit la coordination par les règles.

Structure de comportement habilitante, une règle est également contraignante. En tant que « modèle » de comportement, elle exerce un certain pouvoir d’obligation sur les comportements des acteurs. Elle se présente comme une prescription à laquelle il est possible de se conformer. Elle indique également, en relation avec des contextes déterminés, quel comportement est requis ou préféré ou prohibé (Daraut, 2004). C’est cette dimension de régulation des comportements qui fait écrire à Favereau que la règle n’est pas que l’énoncé d’une simple régularité : elle en est un énoncé normatif. Ce caractère normatif distingue la règle d’une routine qui elle a un pouvoir prescriptif plus fort. Par exemple, pour un individu X, « se lever à 6 heures chaque matin » est l’énoncé d’une régularité. Parce que cet énoncé n’est pas une prescription à laquelle se soumettrait X mais surtout parce qu’il ne comporte pas l’idée de sanction, il ne peut être assimilé à une règle. C’est une pratique routinière.

Pour être une règle, une disposition d’action doit intégrer une idée de sanction. Il ne faut cependant pas attribuer à la sanction un contenu d’emblée coercitif. Le degré de sanction est lié à la formalisation de la règle. Sous cet unique aspect, « se lever à 6 heures chaque matin » peut se transformer en forte prescription dans des situations particulières et où sa transgression entraînerait des sanctions. Plus une règle se présente sous la forme d’une prescription formelle, plus la charge associée à la sanction est forte[4].

Enfin, une règle est toujours finalisée, elle n’a de sens que dans une situation donnée et pour une finalité plus ou moins affichée. Au delà de la fonction générale de toute règle — permettre et assurer la coordination des actions —, une règle se rapporte toujours à un résultat particulier ou tout au moins à une conséquence souhaitée. C’est précisément l’intentionnalité contenue dans la règle qui la fait exister et qui détermine les modalités concrètes de sa mise en oeuvre. La finalité est une propriété révélée par l’application de la règle. De ce point de vue, agir intentionnellement c’est « suivre » une règle pour en réaliser l’objectif. Cette affirmation ne doit pas laisser penser que la règle contient toute l’action, détermine l’action. Et ce, pour deux raisons essentielles que nous empruntons à Livet (1994 : 117) :

d’une part, parce que l’action est, jusqu’à un certain point, révisable en cours d’action : « le propre de l’action est de devoir s’adapter à des environnements changeants » ;

d’autre part, parce qu’au départ de toute action, la finalité n’est jamais totalement formée. Dans les termes de Livet, la finalité d’une action n’est jamais totalement saturée : « le travail de spécification des conditions de l’action ne peut jamais aller jusqu’à définir strictement ce que doit être l’action correspondant à telle fin ».

À ce stade, il faut reconnaître qu’une part importante de l’activité des individus, dans une entreprise par exemple, procède de « schémas d’exécution », d’activités exécutoires et non délibératives. Ces activités visent la réalisation d’objectifs largement identifiés. Ces schémas parce qu’ils sont justement exécutables ne laissent pas de place à la révision en cours d’action. Cela veut-il dire qu’il y a des règles interprétables et d’autres non ? En fait, si nous introduisons la dimension de pouvoir et de domination, troisième dimension du structurel chez Giddens (voir supra), nous pouvons montrer dès lors que des règles prennent l’aspect de fortes prescriptions qui organisent totalement les conduites des individus, elles prennent la forme de procédures, de modalités déontiques de l’action.

Donnons d’abord un contenu à la procédure. La procédure a pour objet direct l’agencement d’une action ou, plus précisément, d’une conduite. Elle prescrit le comportement, au sens d’une description d’actes, correspondant à une situation donnée. De ce fait, la procédure s’énonce à l’impératif : « x doit faire a ». La nature de la relation détermine le contenu normatif de l’énoncé : il est prescriptif (« doit faire »), prohibitif (« ne doit pas faire ») ou permissif (« peut faire »). Si « x ne peut pas faire a » dans une situation donnée, si donc la procédure ne peut être respectée, on a recours à la règle, c’est-à-dire à un cadre interprétatif. Ce recours porte soit sur la ré-interprétation du contexte, soit sur la re-considération du type d’action correspondant. La règle peut ainsi être considérée comme le recours à un processus de résolution de problèmes non explicitement codifiés par les procédures. Dans l’organisation, la coordination des actions par des règles, par des dispositifs interprétables, n’est jamais assurée que par défaut des procédures, des dispositifs non interprétables (Livet et Thévenot, 1994). Cette vision conduit à attribuer à la procédure une complétude qui la distingue de l’incomplétude de la règle. La complétude de la procédure ne doit pas être appréciée dans l’absolu. Une procédure n’est complète qu’en relation avec la finalité vers laquelle elle est orientée. Si la finalité de l’action est saturée alors l’action, elle aussi, est saturée. Ceci signifie qu’il est des modes d’action où l’action ne se prête plus à la révision en cours d’action (un travail répétitif dans un atelier de montage par exemple). Elle se transforme en schémas d’exécution d’une finalité saturée. La saturation de la finalité d’une action organisée par une procédure est généralement issue de la cristallisation d’un processus d’apprentissage. Elle exprime le fait que des pratiques antérieures, individuelles ou collectives, ont abouti à une connaissance précise des modalités concrètes d’actions face à des situations récurrentes. Ces modalités concrètes se présentent comme des prescriptions formalisées.

La vision déontique de la procédure induit un ré-examen de la position des différents acteurs dans une organisation. Reconsidérer cette position ne signifie pas renoncer à un statut d’acteurs des individus et des entités collectives. Ce ré-examen porte sur la perception de l’environnement de l’action et le caractère contraignant des procédures pour son déploiement.

Dans une organisation, la perception de l’environnement d’une action susceptible de prendre la forme d’une procédure est le fait d’une catégorie particulière d’acteurs. Dans une relation organisée, deux types d’acteurs sont en situation : les acteurs qui ont le pouvoir d’élaborer des procédures et de les faire appliquer et ceux dont l’action est imposée et qui de ce fait n’ont pas la maîtrise des contextes dans lesquels ils sont « activés ». Entre ces deux acteurs, la relation est asymétrique : le pouvoir des premiers est un pouvoir d’organisation de l’action des seconds. Cette relation peut, par exemple, prendre la forme d’une stricte relation d’autorité. Nous retrouvons ici une définition classique du pouvoir : le pouvoir est une relation asymétrique qui exprime la capacité d’exercer intentionnellement une influence sur le comportement d’autrui (Dupuy et Kechidi, 1996). Cette notion de pouvoir et de domination imprime fortement les interactions sociales (Giddens, 1987 : 63). Contrairement donc à la règle, la procédure dépossède les acteurs de leurs pouvoirs d’interprétation. Elle en fait des opérateurs. Cette dépossession porte tant sur l’interprétation de la situation que sur la forme d’action correspondante. Plus précisément, la procédure sollicite moins que la règle les capacités cognitives et conatives. De ce point de vue, parce qu’elle transfère à un genre particulier d’acteurs le pouvoir d’interprétation, la procédure économise les ressources cognitives des individus. Dès lors une procédure peut être définie comme un programme établi à un niveau central ou local de l’organisation et constituée d’un ensemble de schémas d’exécution qui commandent la résolution de problèmes récurrents. Ce sont ces procédures qui alimentent la mémoire de l’organisation sous la forme de codes de conduite, de schémas d’exécution et de pratiques formalisées. Cette formalisation « peut permettre de prévoir dans les détails le comportement des membres de celle-ci » (March et Simon, 1999).

Les développements précédents ont tenté de proposer des distinctions entre la règle et la procédure pour rendre praticables ce que l’on entend généralement par ces deux figures conventionnelles de coordination de l’action. En définitive, parce qu’elles sont, plus ou moins, chargées de prescriptions, les figures collectives de coordination de l’action font reposer l’action collective sur des déterminations communes qui agissent comme cadre de cohérence et d’homogénéisation des comportements. De ce fait, on ne peut rendre compte des faits collectifs qu’en :

d’une part, « les saisissant comme produits inégalement stabilisés de la composition d’un ensemble d’actions individuelles » et,

d’autre part, qu’en considérant que « les caractéristiques de la situation d’action constituée par les interdépendances entre des acteurs et des institutions fournissent l’intelligence des mobiles et des instruments que les acteurs mettent en oeuvre pour agir » (Paradeise, 1991 : 32).

C’est uniquement dans cette optique qu’une approche de l’action collective sollicite la notion de coordination et de figures collectives de cette coordination. Uniquement parce que dans une optique normative, à la main invisible, la norme-convention (le prix d’équilibre par exemple) apparaît comme résultat inintentionnel d’actions intentionnelles[5].

Conclusion

Le souci épistémologique fondamental de Giddens est d’aller au delà du clivage structure/action. Il cherche à lier les idées de structure et d’action de façon indissociable, en remplaçant notamment le concept de structure par celui « d’ensembles structurels », ces derniers étant des manifestations spatio-temporellement situées et fondées sur l’ensemble des règles et des ressources engagées dans l’articulation institutionnelle des systèmes sociaux.

Giddens réussit, dès lors, à dépasser le dualisme entre les postures méthodologiques individualiste et holiste à travers une définition de l’organisation par les relations interindividuelles. Deux impérialismes sont ainsi remis en question : celui du sujet individuel, d’une part, celui des contraintes structurelles selon les approches structuralistes et fonctionnalistes, d’autre part. Ainsi, la théorie de la structuration conceptualise à nouveau l’opposition entre subjectivisme et objectivisme en proposant une nouvelle dualité : la dualité du structurel exprimant le caractère structuré et structurant des interactions.

Pour construire la dualité du structurel, l’auteur part du refus de l’opposition entre l’organisation-structure et l’organisation-action. Il développe une approche qui saisit à la fois la structure et l’action dans une théorie de la structur-action de et dans l’organisation. L’organisation est, dans un même mouvement, un ensemble de propriétés structurelles et un ensemble de propriétés d’action. Cette théorie unitaire de la structure et de l’action est une théorie du contraignant et de l’habilitant. La dualité du structurel signifie également que les règles, et les ressources mobilisées dans l’action des individus et des collectivités sont en même temps le résultat de l’action et la condition de celle-ci.

C’est ce positionnement qui permet à certains auteurs de situer la démarche de l’auteur de La constitution de la société dans une perspective constructiviste (Corcuff, 1995) alors que pour d’autres, elle se rapproche du « structuralisme constructiviste » de Pierre Bourdieu. Ce second point de vue est fondé sur la reconnaissance des affinités théoriques entre les deux postures théoriques ainsi que sur les mêmes confrontations aux mêmes enjeux et aux mêmes questions de recherche (Joignant, 2000).

Si la théorie de la structuration de Giddens prétend fondamentalement dépasser les controverses en sciences sociales, elle ne se concentre cependant pas sur des aspects épistémologiques. On a vu que l’apport indéniable de Giddens réside dans une approche duale qui accrédite l’idée selon laquelle la conation et la cognition sont deux dimensions insécables du comportement humain. C’est cette approche qui fournit l’argument de l’aspect structurant et structuré des interactions sociales.

Parties annexes

Remerciements

Je remercie vivement Sandrine Daraut pour ses commentaires et la relecture de ce texte.

Notes

-

[1]

Voir, tout particulièrement, The Constitution of Society (Cambridge, Polity Press, 1984) ; trad. fr., La constitution de la société (Paris, PUF, 1987). Les références concernent l’édition française.

-

[2]

Dans Théorie de l’agir communicationnel, Tome 1, « Rationalité de l’agir et rationalisation de la société », (1987 : 101-102), Habermas distingue : l’agir téléologique, orienté vers la réalisation d’un but ; l’agir orienté par des normes sociales ; l’agir dramaturgique, mise en scène d’acteurs par eux-mêmes et pour eux-mêmes ; l’agir communicationnel qui concerne des ententes de coordination d’action.

-

[3]

L’interprétation ne concerne pas la règle elle-même mais les modalités de sa mise en oeuvre. Dans le domaine juridique, seuls les juges disposent du pouvoir d’interpréter les règles de droit et les conditions de leurs mises en oeuvre, c’est-à-dire la qualification des faits.

-

[4]

Les lois sont, à cet égard, l’exemple type de règles sociales formellement codifiées dont la transgression s’accompagne d’une échelle de sanctions explicitement énoncée.

-

[5]

C’est du reste ce qui peut, en partie, expliquer que dans la théorie économique néo-classique on n’ait besoin ni d’un véritable concept de coordination, ni d’un concept d’organisation.

Bibliographie

- Boudon, Raymond. 1977. Effets pervers et ordre social. Paris : PUF.

- Bourdieu, Pierre. 1980. Le sens pratique. Paris : Éditions de Minuit.

- Conein, Bernard. 2003. « Les dimensions sociales de la cognition distribuée ». Communication à l’École thématique CNRS Technologies de l’information et de la communication et structuration des collectifs, septembre, Carry-le-Rouet.

- Corcuff, Philippe. 1995. Les nouvelles sociologies. Paris : Nathan.

- Daraut, Sandrine. 2004. « De l’apprentissage technico-organisationnel ou du rôle des règles dans la structuration de contextes d’interactions ». Thèse de doctorat, Université des Sciences Sociales de Toulouse.

- Defalvard, Hervé. 1990. « La main invisible : mythes et réalité du marché comme ordre spontané ». Revue d’économie politique, 6, 870–883.

- Dupuy, Claude et Med Kechidi. 1996. « Interprétabilité des règles et confiance dans la dynamique des organisations ». Sciences de la société, 39 (octobre), 3–18.

- Eraly, Alain. 1988. La structuration de l’entreprise : la rationalité en action. Bruxelles : Éditions de l’Université de Bruxelles.

- Favereau, Olivier. 1994. « Règles, organisation et apprentissage collectif ». L’analyse économique des conventions. A. Orléans, dir. Paris : PUF, 113–137.

- Friedberg, E. 1993. Interview à Sciences Humaines, 30 (juillet).

- Giddens, Anthony. 1984. The Constitution of Society. Cambridge : Polity Press.

- Giddens, Anthony. 1987. La constitution de la société. Paris : PUF.

- Giddens, Anthony. 1994. Les conséquences de la modernité. Paris : L’Harmattan.

- Giddens, Anthony. 1998. « Rencontre avec Anthony Giddens ». Sciences Humaines, 84 (juin), 38–41.

- Granovetter, Mark. 1994. « Les institutions économiques comme constructions sociales : un cadre d’analyse ». L’analyse économique des conventions. A. Orléans, dir. Paris : PUF, 79–94.

- Groleau, Carole. 2000. « La théorie de la structuration appliquée aux organisations : le cas des études sur la technologie ». Actes du colloque Structuration et Management des organisations. Paris : Université de Paris XII.

- Habermas, Jürgen. 1987. Théorie de l’agir communicationnel. Tome 1 : Rationalité de l’agir et rationalisation de la société. Paris : Fayard.

- Hatchuel, Armand. 1997. « Fondements des savoirs et légitimité des règles ». Les limites de la rationalité. Tome 2 : Les figures du collectif. Paris : La Découverte, 183–209.

- Joignant, Alfredo. 2000. « Agent, structure et cognition : questions de recherche à partir de la sociologie de Pierre Bourdieu et Anthony Giddens ». Cahiers internationaux de sociologie, 108 (janvier-juin).

- Kechidi, Med. 1998. « Rationalité et contextes de décision : un retour sur H. Simon ». Revue internationale de systémique, 12 (4–5), 419–440.

- Koeing, Gérard. 1994. « L’apprentissage organisationnel : repérage des lieux ». Revue française de gestion, 97 (janvier-février), 76–83.

- Livet, Pierre. 1994. La communauté virtuelle : action et communication. Combas : Éditions de l’Éclat.

- Livet, Pierre et Laurent Thévenot. 1994. « Les catégorie de l’action collective ». L’analyse économique des conventions. A. Orléans, dir. Paris : PUF, 139–167.

- March, John et Simon Herbert. 1999. Les organisations. Paris : Dunod.

- Midler, Christophe. 1994. « Évolution des règles et processus d’apprentissage ». L’analyse économique des conventions. A. Orléans, dir. Paris : PUF, 335–369.

- Padioleau, Jean-Gustave. 1986. L’ordre social. Paris : l’Harmattan.

- Paradeise, Catherine. 1991. « Les théories de l’acteur ». Cahiers français, 248 (juillet-septembre).

- Quéré, Louis. 1990. « Agir dans l’espace public : l’intentionnalité des actions comme phénomène social ». Les formes de l’action. Sémantique et sociologie. Raisons pratiques. P. Pharo et L. Quéré, dir. Éd. de l’EHESS, 85–112.

- Quéré, Louis. 1993. « A-t-on vraiment besoin de la notion de convention ? ». Réseaux, 62 (novembre-décembre), 14–42.

- Reynaud, Bénédicte. 2001. « Suivre les règles dans les organisations ». Revue d’économie industrielle, 97, 53–68.

- Reynaud, Jean-Daniel. 1997. Les règles du jeu : l’action collective et la régulation sociale. Paris : Armand Colin.

- Salais, Robert. 1994. « Incertitude et interactions de travail : des produits aux conventions ». L’analyse économique des conventions. A. Orléans, dir. Paris : PUF, 371–403.

- Ughetto, Pascal. 2001. « Tendances contradictoires de l’évolution du travail et renouvellement des analyses : une interprétation à partir des représentations de l’acteur patronal ». Revue de l’IRES, 37 (mars), 31–58.

Liste des figures

Figure

Organisations et acteurs (d’après Eraly, 1988 : 13)