Résumés

Résumé

Depuis la dislocation du Canada français dans les années 1960, une divergence se creuse entre ses éléments. Alors que la vitalité du français, langue principale à la maison, se renforce au Québec et au Nouveau-Brunswick, elle s’affaiblit ailleurs au Canada. De même, elle progresse à Montréal, Moncton et Gatineau mais recule à Toronto, Sudbury et Ottawa. Les données inédites du recensement de 2001 touchant les langues secondaires au foyer indiquent en outre que le comportement bilingue est le plus souvent de nature additive parmi les francophones du Québec et du Nouveau-Brunswick, tandis qu’il joue le rôle d’étape transitoire vers l’anglicisation dans les autres provinces. En parallèle avec la cassure en matière de comportement linguistique, il s’est développé une divergence identitaire : au contraire des jeunes de langue maternelle française du Québec et du Nouveau-Brunswick, ceux de l’Ontario et des autres provinces s’identifient comme bilingues plutôt que francophones.

Abstract

Since the dislocation of French Canada in the 1960s, there has been a growing divergence between its components. While the vitality of French, as the main language spoken in the home, has been strengthening in Québec and in New Brunswick, it has been weakening elsewhere in Canada. Similarly, it is growing in Montréal, Moncton and Gatineau, but shrinking in Toronto, Sudbury and Ottawa. New unpublished data from the 2001 census on second languages within the home indicate furthermore that bilingualism most often takes the form of an additional skill among Francophones in Québec and New Brunswick, whereas it plays a transitional role toward anglicization in the other provinces. Alongside the split in terms of language behaviour, a divergence of identity has developed: in contrast to young people whose mother tongue is French in Québec and New Brunswick, those in Ontario and the other provinces identify themselves as bilingual rather than as Francophones.

Corps de l’article

À l’époque où se consommait la dislocation politique et idéologique du Canada français, le gouvernement fédéral inaugurait la collecte d’une information plus actuelle sur le comportement linguistique des Canadiens. Le renseignement sur la langue parlée le plus souvent à la maison, ou langue d’usage au foyer, fut recueilli pour la première fois au recensement de 1971. Comparé au renseignement habituel sur la langue maternelle, celui sur la langue d’usage a permis de tracer l’évolution, depuis le démembrement du Canada français, de la force d’attraction du français relativement à celle de l’anglais comme langue d’usage d’adoption parmi la population allophone au Québec, par exemple, et de la persistance linguistique des minorités francophones dans les autres provinces.

À la question sur la langue d’usage principale au moment du recensement, le gouvernement canadien a ajouté en 2001 un second volet visant les comportements secondaires habituels au foyer : « Cette personne parle-t-elle régulièrement d’autres langues à la maison ? » Cette information additionnelle vient éclairer la divergence qui, depuis la fin des années 1960, s’opère au sein du Canada français en matière de comportement et d’identité linguistiques. Cependant, avant d’examiner l’apport de ces nouvelles données sur les comportements secondaires, voyons ce que 2001 nous apprend sur l’évolution de la vitalité générale du français comme langue première au foyer.

Vitalité divergente du français en tant que langue première

Les substitutions linguistiques sont chose courante au sein de la population canadienne. Un Canadien sur dix parle le plus souvent à la maison une langue différente de sa langue maternelle. Ces substitutions se soldent en faveur de l’anglais, au Québec comme dans les autres provinces. Le suivi des données recueillies sur la langue maternelle et la langue d’usage aux recensements de 1971 à 1996 indique toutefois que le bilan de l’assimilation linguistique évolue graduellement de façon plus favorable au français au Québec et au Nouveau-Brunswick alors que, au contraire, l’anglicisation des francophones se creuse constamment dans les huit autres provinces (Castonguay, 2002). Les données de 2001 confirment la poursuite de cette divergence en matière de vitalité du français, concept qui se prête mieux que son opposé, celui d’assimilation, à une analyse succincte de la situation dans les différentes provinces.

De façon générale, la vitalité d’une langue en contact avec d’autres est fonction de son pouvoir d’attraction auprès des locuteurs natifs des autres langues et, bien entendu, de sa capacité de retenir ses propres locuteurs natifs. Un indicateur robuste de la vitalité intrinsèque du français s’obtient simplement en divisant la population parlant le français comme langue d’usage au foyer par celle ayant le français comme langue maternelle. Le quotient, ou indice de vitalité, qui résulte de ce calcul témoigne à la fois de la persistance linguistique des personnes de langue maternelle française, c’est-à-dire des francophones, et de l’adoption éventuelle du français comme langue d’usage à la maison par des personnes de langue maternelle anglaise (anglophones) ou autre (allophones)[1]. Quoique cet indice vise le comportement linguistique dans le domaine privé, dans la mesure où l’adoption ou le maintien d’une langue comme langue d’usage dans l’intimité du foyer reflète son prestige et son utilité au travail et au marché, il renseigne indirectement aussi sur la vitalité du français dans la sphère publique.

En tenant compte de l’incidence des modifications apportées à l’instrument d’observation lors du dernier recensement[2], la comparaison des données de 1996 et 2001 indique une nouvelle hausse de l’indice de vitalité du français au Québec (Castonguay, 2003a) et au Nouveau-Brunswick. Par contre, la vitalité du français a poursuivi sa baisse dans les huit autres provinces (Statistique Canada, 2002).

Le tableau 1 résume l’évolution de l’indice de vitalité du français entre 1971 et 2001, soit à peu de chose près depuis la dislocation définitive du Canada français. À première vue, cette comparaison donne l’impression que la vitalité du français n’a progressé qu’au Québec. Il convient toutefois d’éliminer l’effet déflationniste du vieillissement des minorités francophones sur cet indice[3]. À cette fin, on peut suivre l’évolution de l’indice de vitalité parmi les jeunes adultes âgés de 25 à 44 ans. L’analyse longitudinale des données linguistiques par groupe d’âges permet aussi de tenir compte des perturbations de comparabilité causées par les modifications apportées au questionnaire au fil des recensements, notamment en 1991 et 2001. On constate alors que la cassure linguistique du Canada français passe en réalité entre le Nouveau-Brunswick où, comme au Québec, la vitalité du français évolue à la hausse parmi les jeunes adultes, et l’Ontario où, comme dans le reste du Canada, l’affaiblissement du français se trouve confirmé. La vitalité du français a de fait augmenté de 3 points de pourcentage parmi les jeunes adultes francophones du Nouveau-Brunswick, passant de 88 % en 1971 à 91 % en 2001 (Castonguay, 2003b).

Tableau 1

Indice de vitalité du français, par province, 1971 et 2001a

a) Afin d’améliorer la comparabilité des données de 2001 avec celles de 1971, les déclarations de langue maternelle et de langue d’usage multiples recueillies au dernier recensement ont été réparties de façon égale entre les langues déclarées.

La figure 1 fait bien ressortir la chute générale de vitalité du français depuis 1971 à l’extérieur du Québec et du Nouveau-Brunswick. Il est vrai qu’en Colombie-Britannique la baisse de vitalité est minime, mais celle-ci était extrêmement réduite dès 1971. Il s’agit en outre d’une province à forte immigration où, comme en Alberta et en Ontario, l’arrivée de nouveaux francophones peut masquer en partie la faible vitalité intrinsèque de la minorité de langue française.

Figure 1

Indice de vitalité du français, par province, 1971 et 2001

La cassure entre les grandes conurbations

Un examen semblable de la tendance de l’indice de vitalité dans les principales régions urbaines de contact entre le français et l’anglais conduit à des résultats identiques (tableau 2). La vitalité du français, tous âges confondus, progresse dans les conurbations de Montréal et Gatineau, au Québec, mais recule à première vue dans celles de Moncton, Ottawa, Sudbury et Toronto. Cependant, en portant attention à la comparabilité des données et à la tendance parmi les jeunes adultes, on découvre que la vitalité du français progresse légèrement aussi à Moncton (Castonguay, 2003b). Et dans les régions métropolitaines où le poids de la population de langue française est minime, la vitalité du français, déjà extrêmement faible en 1971, soit se détériore un peu plus, comme à Toronto, soit se renforce très légèrement, comme à Vancouver, au gré de l’arrivée de nouveaux migrants francophones en provenance de l’étranger ou de régions canadiennes à plus forte vitalité française (Québec, Nouveau-Brunswick, est et nord de l’Ontario).

Tableau 2

Indice de vitalité du français, certaines grandes conurbationsa, 1971 et 2001b

a) L’étendue des conurbations correspond à celle des régions métropolitaines de recensement telles que délimitées en 1971 et 2001, sauf pour Moncton où il s’agit de l’agglomération de recensement.

b) Afin d’améliorer la comparabilité des données de 2001 avec celles de 1971, les déclarations de langue maternelle et de langue d’usage multiples recueillies au dernier recensement ont été réparties de façon égale entre les langues déclarées.

L’évolution divergente de la vitalité du français dans les conurbations de Gatineau et d’Ottawa souligne de façon particulièrement frappante la cassure linguistique du Canada français. Malgré leur degré élevé d’interaction quotidienne, les populations habitant les composantes québécoise et ontarienne de la région de la capitale fédérale sont régies par des projets de société distincts : la loi linguistique québécoise favorise dans Gatineau la prédominance du français, tandis que le gouvernement du Canada et, dans un registre beaucoup plus discret, celui de l’Ontario valorisent plutôt le bilinguisme dans la capitale canadienne proprement dite. Corrélativement, la vitalité du français se renforce quelque peu sur la rive québécoise mais s’affaiblit nettement sur la rive ontarienne – résultats dont la faiblesse est liée, entre autres, au statut de plus en plus minoritaire des francophones dans l’ensemble de la région Ottawa-Gatineau (37 % de la population globale en 1971, 33 % en 2001).

Il est également instructif de comparer l’évolution des comportements à Moncton, Ottawa et Sudbury. Dans ces trois conurbations la vitalité du français se situait en 1971 entre 0,83 et 0,84, soit pratiquement au même niveau. Trente ans plus tard, l’indice de vitalité du français au sein de la population totale, tous âges confondus, n’a à peu près pas baissé à Moncton alors qu’il accusait une chute de près de 10 points à Ottawa et de 20 points à Sudbury. Et si l’on contourne l’effet inflationniste du vieillissement de la population sur l’indice en ne retenant que sa valeur parmi les jeunes adultes, la vitalité du français parmi les 25 à 44 ans augmente en réalité à Moncton, passant de 0,78 à 0,80 entre 1971 et 2001, au contraire de la tendance à Ottawa et Sudbury où l’indice ainsi corrigé chute respectivement de 0,78 à 0,70 et de 0,76 à 0,58[4].

Que la vitalité du français ait moins baissé à Ottawa qu’à Sudbury s’expliquerait par l’appui supplémentaire au statut du français apporté dans la capitale par la loi des langues officielles du Canada et la présence quotidienne à Ottawa de dizaines de milliers de Gatinois francophones venus travailler, étudier, acheter ou se distraire. Une autre raison serait l’apport de migrants québécois dont la vitalité linguistique est quelque peu supérieure à celle des francophones nés en Ontario : de 1971 à 2001, les natifs du Québec sont passés de 25 à 27 % de la population francophone d’Ottawa, conurbation en forte croissance économique et démographique, mais de 15 à 9 % à Sudbury, région en déclin.

En revanche, que la vitalité du français soit en hausse chez les jeunes adultes à Moncton alors qu’elle baisse sensiblement à Ottawa ne découlerait pas tant de la politique linguistique du Nouveau-Brunswick, province officiellement bilingue depuis 1969, que de différences identitaire et comportementale essentielles entre les populations concernées. Les francophones du Nouveau-Brunswick conservent le vif sentiment de former un peuple distinct, les Acadiens. Par contre, la dislocation du Canada français a affaibli, voire en grande partie effacé, semblable sentiment de différenciation chez les francophones de l’Ontario.

Cette persistance du vouloir vivre collectif des Acadiens fait en sorte qu’ils demeurent concentrés sur un même territoire, voire se regroupent davantage. En 2001 comme en 1971, plus de 93 % des francophones du Nouveau-Brunswick habitent les comtés du nord et de l’est de la province, qui forment sa « région acadienne ». Plus spécifiquement, dans la région de Moncton, les Acadiens se concentrent de plus en plus dans la ville de Dieppe (Cao et Dehoorne, 2002). Sa part de la population francophone dans l’ensemble de la conurbation est passée de 13 à 29 % entre 1971 et 2001. En même temps, la majorité francophone de Dieppe passait de 69 à 76 % (Castonguay, 2003b). La propension des francophones au regroupement résidentiel se manifeste jusque dans certains quartiers de la ville de Moncton proprement dite (Vincent, 2003).

Au gré du relâchement de l’identité canadienne-française et des liens paroissiaux traditionnels, les francophones de l’Ontario migrent au contraire dans les grandes villes à forte majorité anglophone de l’est et du sud de la province (Bernard, 1996, p. 31)[5]. De même, à l’intérieur de la conurbation d’Ottawa ils quittent leurs anciens quartiers pour les banlieues à majorité anglophone (Gilbert, 1999, p. 98-109). Ainsi la fraction de la population francophone de la conurbation d’Ottawa qui habitait la ville de Vanier est-elle passée de 15 à 6 % entre 1971 et 2001. Et le poids des francophones dans Vanier, jadis leur château fort, s’est affaibli en même temps, passant de 67 à 50 %, avant que la municipalité elle-même ne se laisse dissoudre dans la nouvelle ville d’Ottawa.

En somme, il en va des grandes régions urbaines de contact comme des provinces. La cassure en matière de vitalité du français langue première entre le Québec et le Nouveau-Brunswick, d’une part, et les autres provinces, d’autre part, se manifeste aussi bien entre des conurbations étroitement liées, comme Gatineau et Ottawa, qu’entre des conurbations à composition linguistique comparable mais situées à l’intérieur de régions majoritairement anglophones, telles Moncton et Sudbury, respectivement francophones à 34 et 29 % au dernier recensement. Voyons maintenant dans quelle mesure les statistiques inédites sur les comportements linguistiques secondaires au foyer confirment ce clivage.

Bilinguisme additif et bilinguisme soustractif

Peu après le recensement de 1996, le commissaire aux langues officielles du Canada dénonçait la mesure de l’assimilation des minorités francophones fondée sur la simple comparaison des statistiques sur la langue maternelle et la langue parlée le plus souvent à la maison. Il proposait que soient recueillies des informations linguistiques plus détaillées, laissant entendre que les nouvelles données révéleraient à quel point le calcul habituel exagère l’ampleur de l’anglicisation à l’extérieur du Québec (Goldbloom, 1998, p. 9)[6]. Ce thème a été souvent repris au symposium concernant la recherche sur les minorités de langue officielle organisé l’année suivante par Statistique Canada, Patrimoine canadien et le Commissariat aux langues officielles : « Il semble donc que les mesures traditionnelles utilisées pour mesurer l’assimilation soient de moins en moins adéquates. Il y a […] une tendance marquée à se laisser hypnotiser par les écarts entre la langue maternelle et la langue parlée à la maison » (intervention rapportée par Corbeil, 1998, p. 75 ; voir de même p. 36 et 46). L’ajout au recensement de 2001 d’un second volet à la question sur la langue d’usage, portant sur les autres langues parlées « régulièrement » à la maison, découle notamment de cette préoccupation.

Dès la diffusion des résultats de 2001, les statisticiens fédéraux se servent en effet des réponses à ce second volet pour nuancer la baisse générale de vitalité du français, langue première, à l’extérieur du Québec : « la proportion [de francophones de l’Ontario] qui utilisaient l’anglais le plus souvent à la maison a augmenté […] Cependant, quatre de ces francophones sur dix […] ont déclaré parler le français à la maison de façon régulière » (Statistique Canada, 2002, p. 12). Le ministre Stéphane Dion force davantage la note : « [L’]indice d’utilisation du français [comme langue principale] à la maison […] a trop souvent été confondu […] avec un taux d’assimilation. [Or,] près de quatre francophones sur cinq vivant à l’extérieur du Québec utilisent le français à la maison régulièrement ou le plus souvent » (Gouvernement du Canada, 2003, p. 35). La nouvelle commissaire aux langues officielles surenchérit : « Les données [de 2001] révèlent […] que 40 % des francophones [à l’extérieur du Québec] qui emploient principalement l’anglais au foyer continuent néanmoins à utiliser le français régulièrement. Dans bien des cas, l’apparence d’un transfert linguistique peut cacher, en réalité, une forme de bilinguisme additif » (Adam, 2003, p. 11).

Le gouvernement fédéral minimise ainsi l’affaiblissement de la vitalité du français à l’extérieur du Québec et du Nouveau-Brunswick en insistant sur cette nouvelle information[7]. De ce point de vue, l’usage du français comme langue seconde à la maison dans les provinces à forte majorité anglophone compenserait en grande partie, sinon en totalité, le recul du français en tant que langue première. Cependant, l’usage secondaire d’une langue, qu’il soit régulier ou non, n’a ni sur le plan qualitatif ni sur le plan identitaire la même signification que son emploi comme langue première. Ce n’est là, en outre, qu’un côté de la médaille. Il y a un envers. Dans les mêmes provinces, l’usage régulier de l’anglais comme langue seconde à la maison est aussi très répandu parmi les francophones qui persistent à parler le français comme langue première[8].

Au lieu de fausser l’analyse des nouvelles données à la manière de l’appareil fédéral, il convient donc de porter la même attention aux réponses qui combinent le français comme première langue parlée et l’anglais comme langue seconde, qu’à celles qui conjuguent l’anglais comme langue première avec le français comme langue seconde. Au contraire aussi de ce que prétend la commissaire aux langues officielles, lorsque les personnes en cause sont de langue maternelle française c’est plutôt le premier type de comportement qui correspond, de façon générale, au « bilinguisme additif », lequel « permet aux membres de la communauté de sauvegarder leur identité » (Landry, 1998, cité dans Corbeil, 1998, p. 23). Et c’est le second qui s’associe le plus souvent au « bilinguisme soustractif », lequel entraîne « une minorisation des membres d’une communauté » (p. 24), à la fois en raison de l’incidence du comportement linguistique dominant sur l’identité individuelle (Bernard, 1998) et du fait que « la langue parlée le plus souvent à la maison est la plus susceptible d’être transmise aux enfants comme leur langue maternelle » (Statistique Canada, 2002, p. 11).

Les nouvelles données sur les comportements secondaires

Le tableau 3 fait le détail complet des réponses aux deux volets de la question sur la langue d’usage recueillies en 2001 auprès de la population de langue maternelle française âgée de 25 à 44 ans dans chacune des provinces. Le comportement de ce groupe de jeunes adultes est particulièrement significatif à plusieurs points de vue. La grande majorité des francophones de moins de 25 ans habitent chez leurs parents et n’ont pas encore atteint l’âge de s’exprimer librement sur le plan plan linguistique et identitaire, alors que la langue d’usage au foyer des 45 ans et plus témoigne plutôt de la force d’attraction de l’anglais au cours de leur jeunesse que de son attrait en 2001. Et les 25 à 44 ans sont les plus susceptibles d’avoir de jeunes enfants à qui transmettre le français – ou l’anglais – comme langue maternelle.

Tableau 3

Répartition (en %) des jeunes adultes francophonesa selon leur langue d’usage à la maison, et taux de persistance du français au foyer, par province, 2001

a) De langue maternelle française (réponse unique), âgés de 25 à 44 ans. Les quelques déclarations d’une autre langue que le français ou l’anglais comme langue parlée le plus souvent à la maison sont exclues de nos calculs.

b) Somme des deuxième et troisième colonnes et de la moitié de la quatrième, divisée par 100.

L’information additionnelle touchant les comportements secondaires éclaire considérablement la divergence qui s’opère entre les provinces depuis 1971 en matière de vitalité du français, langue première. Le tableau 3 révèle que parmi les jeunes adultes francophones, c’est uniquement au Québec et au Nouveau-Brunswick que le comportement bilingue au foyer est plus souvent additif (français parlé comme langue première, anglais comme langue seconde) que soustractif (anglais langue première, français langue seconde). À Terre-Neuve[9], en Nouvelle-Écosse et en Ontario, le bilinguisme au foyer est aussi souvent soustractif qu’additif, tandis qu’il est beaucoup plus souvent soustractif qu’additif dans les cinq autres provinces.

La comparaison des bandes gris clair et gris foncé de la figure 2 fait bien ressortir cette différence fondamentale entre le Québec et le Nouveau-Brunswick, d’une part, et le reste du Canada, d’autre part, en ce qui a trait à ces deux types de comportement bilingue. On y voit facilement aussi que le « bilinguisme intégral » (bandes pointillées), c’est-à-dire le fait de parler le français et l’anglais aussi souvent l’un que l’autre, est partout un comportement essentiellement marginal.

Il est également facile d’y voir à quel point le français est peu souvent la langue d’usage unique au foyer (bandes noires) à l’extérieur du Québec et du Nouveau-Brunswick. Le quart seulement des jeunes adultes de langue maternelle française pratiquent un tel comportement « unilingue français » en Nouvelle-Écosse, et pas beaucoup plus (28 %) en Ontario. Le sommaire au bas du tableau 3 indique une moyenne d’un peu moins du quart (23 %) pour ce comportement dans l’ensemble des huit provinces. Autrement dit, l’anglais est parlé régulièrement, le plus souvent ou exclusivement comme langue d’usage à la maison par 75 % des jeunes adultes francophones en Nouvelle-Écosse, 73 % en Ontario et 77 % en moyenne dans l’ensemble des autres provinces que le Québec et le Nouveau-Brunswick.

La situation est à peu près symétrique en ce qui concerne la fréquence des déclarations de l’anglais comme seule langue d’usage à la maison (bandes blanches). Ce comportement « unilingue anglais » est déclaré par 24 % des jeunes adultes de langue maternelle française en Nouvelle-Écosse, 23 % en Ontario et 28 % en moyenne à l’extérieur du Québec et du Nouveau-Brunswick. Ce qui revient à dire que 76, 77 et 72 % respectivement des mêmes parlent régulièrement, le plus souvent ou exclusivement le français comme langue d’usage à la maison.

En examinant les deux côtés de la médaille, donc, il ressort à l’évidence que sur le plan collectif, l’anglais est aussi souvent parlé que le français comme langue d’usage à la maison par l’ensemble des jeunes adultes de langue maternelle française dans les huit autres provinces : ils déclarent aussi souvent un comportement unilingue français qu’unilingue anglais, et aussi souvent un comportement bilingue additif que bilingue soustractif. De fait, chacun de ces quatre cas de figure rallie environ le quart des jeunes adultes francophones de la Nouvelle-Écosse et de l’Ontario – provinces limitrophes respectivement du Nouveau-Brunswick et du Québec – ainsi que de l’ensemble des huit provinces. En ce sens, à l’extérieur du Québec et du Nouveau-Brunswick, l’anglais occupe une position tout à fait égale à celle du français dans l’intimité du foyer.

Figure 2

Répartition (en %) des jeunes adultes francophones selon leur langue d’usage à la maison, par province, 2001

Occultation de la perte complète du français

Par surcroît, la médaille elle-même cache une autre partie de la réalité. La formulation fautive de la question sur la langue maternelle a une conséquence : les données de 2001 sous-estiment le comportement de type « unilingue anglais ».

Jusqu’au recensement de 1986, le libellé de la question était ambigu : « Quelle est la langue que vous avez apprise en premier lieu dans votre enfance et que vous comprenez encore ? » Il n’était pas clair si un francophone qui ne comprenait plus le français – ultime étape de l’assimilation que les sociolinguistes de langue anglaise qualifient de language loss (Lieberson, 1970) –, devait se déclarer de langue maternelle française ou bien de langue maternelle anglaise. Par conséquent, les réponses se partageaient sans doute entre les deux langues. Statistique Canada a vérifié à l’époque qu’à cause de cette ambiguïté, dans le Canada fortement anglophone à l’extérieur du Québec, du Nouveau-Brunswick ainsi que du nord et de l’est de l’Ontario, environ 5 % des personnes véritablement de langue maternelle française mais qui avaient complètement perdu leur français se déclaraient de langue maternelle anglaise (Lachapelle, 1992, p. 35).

Au lieu de corriger cette formulation et de viser sans équivoque la langue maternelle véritable, lors du recensement de 1991 Statistique Canada a ajouté au libellé de la question une directive en italiques qui tranche en faveur de la langue d’assimilation : « Quelle est la langue que cette personne a apprise en premier lieu à la maison dans son enfance et qu’elle comprend encore ? Si cette personne ne comprend plus la première langue apprise, indiquez la seconde langue qu’elle a apprise. » Cette formulation a été reprise telle quelle aux recensements de 1996 et 2001.

Ainsi, toute personne de langue maternelle française qui se trouve anglicisée au point de ne plus comprendre le français doit désormais se déclarer de langue maternelle anglaise. Statistique Canada tarde à chiffrer de combien le nouveau libellé sous-estime la population véritable de langue maternelle française, c’est-à-dire d’estimer l’ampleur du phénomène d’anglicisation complète, dans le sens de language loss, parmi la population canadienne de langue maternelle française[10]. On peut supposer à tout le moins que dans le Canada à forte majorité anglophone, le pourcentage de francophones qui se déclarent de langue maternelle anglaise parce qu’ils ont complètement perdu leur français est maintenant sensiblement supérieur à 5 %.

Les données de 2001 en particulier, telles que présentées au tableau 3, sous-estiment donc le comportement « unilingue anglais » parmi la population de langue maternelle française à l’extérieur du Québec et du Nouveau-Brunswick. Cela signifie aussi que les valeurs de l’indice de vitalité du français indiquées au tableau 1 pour l’Ontario et les sept autres provinces surestiment sa vitalité réelle. Et que l’appareil fédéral – y compris Statistique Canada – surestime encore davantage le degré d’utilisation du français comme langue seconde parmi les francophones qui, en 2001, parlent l’anglais comme langue première à la maison, qu’ils comprennent encore ou non leur langue maternelle véritable.

Persistance et vitalité

Si le détail des comportements secondaires exposé au tableau 3 fait ressortir la même cassure entre les provinces que la tendance des comportements principaux présentée au tableau 1, il y a aussi un lien entre les statistiques des deux tableaux en ce qui a trait à la situation en 2001, du fait que la persistance linguistique des francophones détermine en partie la vitalité du français. Puisque le calcul de l’indice de vitalité implique une répartition égale des réponses multiples, pour mesurer le taux de persistance du français au foyer en tant que langue d’usage principale des jeunes adultes de langue maternelle française on additionne aux comportements « unilingue français » et « bilingue additif » la moitié des déclarations de bilinguisme intégral, puis on divise cette somme par le nombre total de jeunes adultes locuteurs natifs du français. La dernière colonne du tableau 3 en présente le résultat.

En comparant ce résultat avec la dernière colonne du tableau 1, on voit que le taux de persistance est de manière générale inférieur à l’indice de vitalité. Au Québec et au Nouveau-Brunswick, cela s’explique par le fait que l’indice de vitalité tient compte aussi de la force d’attraction du français auprès des locuteurs natifs des autres langues, autrement dit, du nombre d’anglophones et d’allophones qui déclarent parler le français comme langue principale au foyer. Cette force d’attraction est pratiquement nulle dans les huit autres provinces. Dans leur cas, la faiblesse du taux de persistance des jeunes adultes francophones relativement à l’indice de vitalité découle plutôt de ce que le calcul de l’indice fait aussi entrer en ligne de compte le comportement des 0 à 25 ans qui, vivant en très grande majorité avec leurs parents, ont naturellement une persistance linguistique plus élevée.

Il faut souligner toutefois qu’à l’extérieur du Québec et du Nouveau-Brunswick, la pénétration de l’anglais dans les foyers est aussi profonde que précoce. En Ontario, par exemple, l’indice de vitalité du français parmi la population des jeunes âgés de 15 à 19 ans, dont la vaste majorité habitent toujours chez leurs parents, n’est en 2001 que de 0,70 à comparer à 0,60 pour la population totale. Autrement dit, l’anglicisation nette des jeunes francophones de 15 à 19 ans s’élève déjà à 30 %, soit les trois quarts de celle de la population francophone dans son ensemble, qui est de 40 %. De même, le taux de persistance du français parmi les jeunes de 15 à 19 ans n’est en 2001 que de 0,69 en regard de 0,53 parmi les 25 à 44 ans. Dès 15 à 19 ans, le défaut de persistance atteint de la sorte 31 %, c’est-à-dire les deux tiers de celui des 25 à 44 ans, qui est de 47 %[11].

On peut aussi apprécier visuellement le lien entre persistance et vitalité en comparant les figures 1 et 2.

Unilinguisme et bilinguisme dans les grands centres urbains

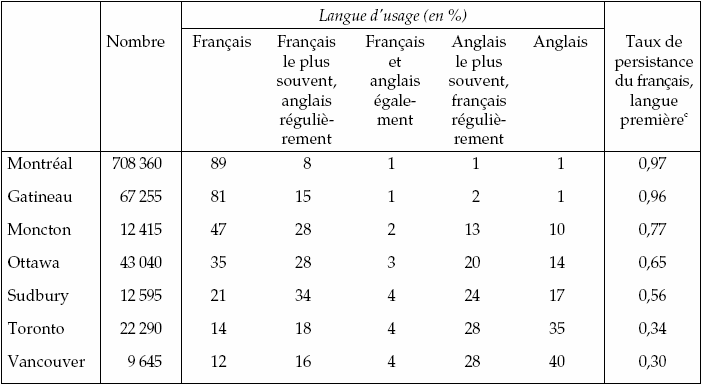

Le tableau 4 fait le détail des comportements au foyer des jeunes adultes francophones dans les principales régions urbaines de contact entre le français et l’anglais. Comme pour les tableaux portant sur les provinces, les écarts entre les divers types de comportement unilingue et bilingue au tableau 4 font écho au progrès ou au recul de la vitalité du français selon le tableau 2. La cassure entre les conurbations est moins forte qu’entre les provinces puisque parmi les conurbations retenues pour analyse à l’extérieur du Québec et du Nouveau-Brunswick, celle d’Ottawa est voisine immédiate de celle de Gatineau, au Québec, et celle de Sudbury compte le pourcentage de francophones de loin le plus élevé de toutes les régions métropolitaines dans les huit autres provinces. De même, les francophones de Moncton sont, au Nouveau-Brunswick, parmi les plus exposés à l’anglais.

Tableau 4

Répartition (en %) des jeunes adultes francophonesa selon leur langue d’usage à la maison, et taux de persistance du français au foyer, certaines grandes conurbationsb, 2001

a) De langue maternelle française (réponse unique), âgés de 25 à 44 ans. Les quelques déclarations d’une autre langue que le français ou l’anglais comme langue parlée le plus souvent à la maison sont exclues de nos calculs.

b) L’étendue des conurbations correspond à celle des régions métropolitaines de recensement telles que délimitées en 1971 et 2001, sauf pour Moncton où il s’agit de l’agglomération de recensement.

c) Somme des deuxième et troisième colonnes et de la moitié de la quatrième, divisée par 100.

La différence demeure néanmoins saisissante entre les comportements dans les conurbations de Montréal et de Gatineau, d’une part, et les conurbations à l’extérieur du Québec, d’autre part, notamment celle d’Ottawa. À Gatineau comme à Montréal, une très forte majorité des jeunes adultes francophones déclarent pratiquer soit l’unilinguisme français au foyer, soit – à un degré bien moindre – le bilinguisme additif, de sorte que leur taux de persistance est quasiment identique (0,96 et 0,97 respectivement). Par contre, dans la conurbation d’Ottawa, pourtant juste en face de Gatineau, 50 % des jeunes adultes de langue maternelle française déclarent pratiquer une forme de bilinguisme à la maison, dont 20 % le bilinguisme soustractif, et à peine plus du tiers (35 %) y déclarent le français comme langue d’usage unique au foyer. Autrement dit, 65 % des jeunes adultes francophones d’Ottawa parlent régulièrement, le plus souvent ou exclusivement l’anglais à la maison. Si bien que leur persistance linguistique est de 31 points inférieure à celle de leurs voisins gatinois. La figure 3 permet d’apprécier rapidement ces différences.

L’écart est grand aussi entre les comportements dans les conurbations de Moncton et de Sudbury, toutes deux à forte minorité francophone à l’intérieur d’une région à majorité anglophone. Pas loin de la moitié (47 %) des jeunes adultes francophones à Moncton déclarent le français comme unique langue d’usage à la maison à comparer à seulement un sur cinq (21 %) à Sudbury. Le bilinguisme additif est plus de deux fois plus courant à Moncton que le bilinguisme soustractif (28 % en regard de 13 %), alors qu’à Sudbury la fréquence du bilinguisme soustractif se rapproche de celle du bilinguisme additif (24 % à comparer à 34 %) – ce qui est par ailleurs également vrai à Ottawa (20 % en regard de 28 %). La persistance des jeunes adultes francophones est de 21 points plus élevée à Moncton (0,77) qu’à Sudbury (0,56). Leur persistance est aussi de 12 points plus élevée à Moncton qu’à Ottawa (0,65) qui compte pourtant une population de près de 140 000 francophones appuyés par plus de 200 000 voisins francophones de Gatineau (tableau 2).

Quant aux régions métropolitaines de Toronto et de Vancouver, la distinction entre comportements principal et secondaire reflète la faible vitalité du français, le bilinguisme soustractif y étant beaucoup plus fréquent que le bilinguisme additif, et l’unilinguisme anglais plus fréquent encore que l’unilinguisme français – d’autant plus que dans ces conurbations à forte majorité anglophone, les données de 2001 occultent la perte complète du français et, par conséquent, sous-estiment le comportement unilingue anglais.

Comme pour les provinces, en somme, la nouvelle information sur les comportements secondaires au foyer dans les grandes conurbations de contact confirme, sur le plan synchronique, la cassure du Canada français signalée sur le plan diachronique par la divergence en matière de vitalité du français, langue première.

Figure 3

Répartition (en %) des jeunes adultes francophones selon leur langue d’usage à la maison, certaines grandes conurbations, 2001

Comportement et identité

La cassure du Canada français en ce qui concerne le comportement linguistique au foyer se répercute en une rupture de l’identité linguistique commune que partageaient jadis les différentes populations provinciales francophones. Car « on devient ce qu’on parle », pour paraphraser Bernard qui s’est beaucoup penché sur la désagrégation identitaire du Canada français, notamment en Ontario (1990, 1994 et 1998).

L’information nouvelle sur les comportements secondaires au foyer montre que parmi les jeunes adultes de langue maternelle française à l’extérieur du Québec et du Nouveau-Brunswick, l’utilisation régulière de l’anglais à titre de langue première ou de langue seconde est devenue égale à celle du français jusque dans leur créneau d’activité linguistique le plus intime. En parallèle, il s’est effectivement opéré, du moins chez les élèves et étudiants franco-ontariens, une mutation de l’identité, autrefois axée sur la langue française, aujourd’hui fondée sur une conscience d’identité bilingue (Erfurt, 1999). Cela s’est produit aussi bien dans le nord (Boissonneault, 1996) que dans le sud et l’est de la province (Gérin-Lajoie, 2001). Il semble en outre que malgré les contextes linguistiques régionaux fort distincts, « il n’existe pas de différences majeures dans la façon dont les jeunes se positionnent par rapport à l’identité et au sens d’appartenance […] que l’on habite la région d’Ottawa ou la région de Toronto » (Gérin-Lajoie, 2003, p. 181). Une étude comparative du sentiment d’appartenance des étudiants de première année en sciences politiques comprenant, entre autres, ceux de l’Université d’Ottawa indique de même que les Franco-Ontariens considèrent le bilinguisme comme la principale caractéristique de leur identité, alors que les Québécois francophones et les Acadiens privilégient à ce titre la langue française (Gingras, 2003).

Par ailleurs, les données de 2001 donnent raison aussi à Bernard quant au caractère utopique d’un bilinguisme intégral en tant que finalité (1998, p. 183). Toujours en Ontario, sur les 9 820 jeunes adultes qui, au dernier recensement, ont déclaré à la fois le français et l’anglais comme langues maternelles, 3 % parlaient le français comme langue d’usage unique au foyer, 4 % le français comme langue première et l’anglais comme langue seconde, 16 % le français et l’anglais aussi souvent l’un que l’autre, 24 % l’anglais comme langue première et le français comme langue seconde, et 53 % parlaient l’anglais comme langue d’usage unique. Ce dernier pourcentage sous-estime d’ailleurs le comportement unilingue anglais vu que les données de 2001 occultent le phénomène de perte complète du français.

Pour une minorité linguistique de type franco-ontarien, plutôt que de constituer une condition stable, le bilinguisme intégral fait ainsi davantage figure d’étape transitoire conduisant à un comportement surtout ou exclusivement anglophone. En témoigne aussi la baisse de vitalité du français, langue première, à l’extérieur du Québec et du Nouveau-Brunswick au cours des trente dernières années. Dans la mesure où comportement et identité bilingues sont liés, semblables observations ne confortent pas les spéculations de Gérin-Lajoie, par exemple, voulant que l’identité bilingue soit un état viable caractérisé par une « mouvance » perpétuelle, c’est-à-dire « un va-et-vient continuel d’une frontière linguistique à l’autre » (Gérin-Lajoie, 2001, p. 68)[12].

Cependant, quand il s’agit comme au Nouveau-Brunswick d’une minorité à la fois linguistique et nationale, la situation se présente de façon sensiblement différente. Le bilinguisme intégral s’y avère aussi instable qu’en Ontario, mais il est relativement moins fréquent et sa résolution linguistique, mieux partagée. Seulement 1 300 jeunes adultes ont déclaré et le français et l’anglais comme langues maternelles au Nouveau-Brunswick en 2001. De ce nombre, 31 % ont déclaré le français comme langue d’usage unique ou principale au foyer, 15 % le français et l’anglais sur un pied d’égalité et 54 % l’anglais comme langue d’usage principale ou unique.

⁂

Répondant à des conditions objectives distinctes, des tendances centrifuges étaient depuis longtemps à l’oeuvre au sein du Canada français (Langlois et Roy, 2003). Sa dislocation politique et idéologique définitive durant les années 1960 n’a fait que précipiter la cassure comportementale et identitaire entre ses composantes provinciales. Dans cette perspective, la mise au rancart de l’idéologie des deux peuples fondateurs par le gouvernement canadien et la politique particulière de bilinguisme qu’il a choisi de promouvoir à sa place ont aussi servi de catalyseurs à l’évolution constatée depuis la fin des années 1960 à l’extérieur du Québec et du Nouveau-Brunswick, tout particulièrement en Ontario et dans la conurbation d’Ottawa.

Quoi qu’il en soit, la reconnaissance et l’acceptation des différences qui découlent de la cassure linguistique et identitaire sont désormais un préalable à la reconstitution d’une entente durable entre les « francophonies » canadienne, acadienne et québécoise (ibid.). Cela étant, dans leur quête de cette nouvelle stratégie d’affirmation commune, les francophones du Québec et du Nouveau-Brunswick ont de toute évidence intérêt à persister, en même temps, dans les dynamiques nationales qui leur sont propres.

Parties annexes

Note biographique

Charles Castonguay

Charles Castonguay est professeur auxiliaire au Département de mathématiques et de statistiques à l'Université d'Ottawa. Il s'intéresse depuis nombre d'années à l'analyse des comportements et des politiques linguistiques au Canada. Il a effectué un survol de la situation linguistique selon les données de recensement dans L'annuaire du Québec 2004 (M. Venne (dir.(, Fides, 2003) et suivi de près l'évolution de l'assimilation linguistique sur trente ans dans Les indicateurs généraux de vitalité des langues au Québec : comparabilité et tendances 1971-2001 (Office québécois de la langue française, 2005).

Notes

-

[1]

Pour éviter toute ambiguïté, dans la présente analyse le suffixe « -phone » renvoie exclusivement à la langue maternelle.

-

[2]

Outre l’ajout d’un second volet sur la langue d’usage à la maison, la version française du questionnaire de 2001 a donné priorité à « français » sur « anglais » tant dans le libellé des questions linguistiques que dans leurs aires de réponse. Cette pratique, contraire à celle en vigueur aux recensements de 1971 à 1996, a influé sur la façon de répondre et causé des problèmes de comparabilité qu’il est cependant possible de résoudre en grande partie, de façon approximative, au moyen de contrôles longitudinaux (voir, par exemple, Castonguay, 2005).

-

[3]

La persistance linguistique d’une population ayant une moyenne d’âge élevée est plus faible que celle d’une population plus jeune du seul fait que les substitutions linguistiques sont plus courantes parmi les adultes que parmi les enfants. Par conséquent, le simple vieillissement des minorités francophones a pour effet d’abaisser quelque peu l’indice de vitalité du français à l’extérieur du Québec.

-

[4]

Ces valeurs sont inférieures aux valeurs correspondantes du tableau 2 qui concernent la population totale, enfants compris, parce que la persistance linguistique des jeunes adultes est plus faible que celle des enfants et adolescents qui habitent encore en très grande majorité chez leurs parents et, forcément, parlent le plus souvent leur langue maternelle à la maison. De même, à cause de la raréfaction des enfants francophones depuis 1971, due à la sous-fécondité et à la persistance linguistique imparfaite des parents francophones, le seul vieillissement des minorités francophones abaisse quelque peu la vitalité du français au sein de la population totale, tous âges confondus. Si l’emploi des 25 à 44 ans comme groupe repère pour la comparaison 1971-2001 enraie cet effet du vieillissement et révèle une hausse de vitalité du français de l’ordre de 2 points à Moncton, la tendance chez les jeunes adultes demeure bien à la baisse à Ottawa et à Sudbury, avec des pertes respectives de 8 et 18 points.

-

[5]

Le recoupement des tableaux 1 et 2 donne un aperçu de la forte urbanisation des francophones en Ontario à comparer au Nouveau-Brunswick. Entre 1971 et 2001, la part des francophones du Nouveau-Brunswick énumérés dans la conurbation de Moncton est passée de 10 à 16 % tandis qu’en Ontario, la part des francophones énumérés dans les conurbations d’Ottawa, de Sudbury et de Toronto est passée de 40 à 49 %. Ces trois conurbations réunissent donc à elles seules tout près de la moitié des francophones de l’Ontario en 2001. L’urbanisation est particulièrement accentuée dans l’est ontarien où la conurbation d’Ottawa réunit 71 % de la population francophone régionale. Le tableau 2 confirme en même temps le recul des effectifs francophones dans la principale région métropolitaine du nord de l’Ontario et l’essor de ceux des plus grandes conurbations de l’est et du sud, tel que signalé par Bernard (1996).

-

[6]

Le défaut de vitalité d’une minorité de langue française est couramment utilisé comme mesure de son degré d’assimilation. Par exemple, le tableau 1 donne un indice de vitalité de 0,60 pour la population de langue française de l’Ontario en 2001. Cela signifie que la population de langue d’usage française y était de 40 % inférieure à celle de langue maternelle française. L’anglicisation nette de cette dernière est donc de 0,40 ou 40 %. Dans l’optique du commissaire, ce calcul serait « trop simple pour être juste » (ibid., p. 9).

-

[7]

L’impératif de l’unité canadienne inspire depuis longtemps de pareilles manoeuvres au gouvernement fédéral. Voir par exemple Castonguay (1979a, 1999 et 2003c).

-

[8]

La dernière en date des monographies qu’après chaque recensement Statistique Canada publie sur la situation linguistique persiste néanmoins à ne présenter qu’un seul côté de la médaille (Marmen et Corbeil, 2004, p. 111-113).

-

[9]

Peu significative en raison de la faiblesse des effectifs en jeu, l’information concernant Terre-Neuve est donnée par souci de complétude. Le profil en matière de langue d’usage de ses jeunes adultes de langue maternelle française est tiré des données-échantillon à 20 % et ne reflète donc, en 2001, que les comportements d’un échantillon d’environ 135 personnes.

-

[10]

Il est devenu également impossible d’utiliser la population d’origine française comme point de départ pour mesurer la perte du français cumulée au fil des générations. Depuis 1996, l’appareil fédéral fait la promotion d’un groupe ethnique « canadien » (ou « Canadian » dans le questionnaire en langue anglaise) comme réponse à la question de recensement sur l’origine ethnique. Cette manoeuvre a réduit à moins de trois millions le nombre de Canadiens qui se sont déclarés d’origine française en 2001 (Castonguay, 2003c).

-

[11]

On attribue volontiers les faibles persistance et vitalité du français à l’extérieur du Québec et du Nouveau-Brunswick à la formation de couples linguistiquement mixtes. Cependant, l’anglais y a déjà profondément pénétré les comportements au foyer des 15 à 19 ans dont la très vaste majorité ne vivent pas encore en couple. Dans ces provinces, c’est donc la progression de l’anglicisation précoce qui explique la propension croissante à former des couples linguistiquement mixtes, et non le contraire. Cette conclusion s’imposait dès l’analyse des données du recensement de 1971 (Castonguay, 1979b).

-

[12]

Gérin-Lajoie n’a observé le cheminement identitaire de ses sujets que durant trois années de leurs études secondaires. Son suivi ethnographique assidu a en outre infléchi en faveur du français la perception identitaire et le comportement linguistique des élèves sous observation (Gérin-Lajoie, 2003, p. 171-182). En toute vraisemblance, la transition entre l’école secondaire de langue française et la vie adulte autonome soumet comportement et identité bilingues à plus rude épreuve.

Bibliographie

- Adam, Dyane, 2003 Rapport annuel 2002-2003, Ottawa, Commissariat aux langues officielles.

- Bernard, Roger, 1990 Le déclin d’une culture, Ottawa, Fédération des jeunes Canadiens français.

- Bernard, Roger, 1994 « Du social à l’individuel : naissance d’une identité bilingue », dans : Jocelyn Létourneau (dir.), La question identitaire au Canada francophone : récits, parcours, enjeux et hors-lieux, Québec, Presses de l’Université Laval, 155-163.

- Bernard, Roger, 1996 « Portrait démolinguistique de l’Ontario français », Revue du Nouvel-Ontario, 20 : 15-40.

- Bernard, Roger, 1998 Le Canada français : entre mythe et utopie, Ottawa, Les Éditions du Nordir.

- Boissonneault, Julie, 1996 « Bilingue / francophone, Franco-Ontarien / Canadien français : choix des marques d’identification chez les étudiants francophones », Revue du Nouvel-Ontario, 20 : 173-192.

- Cao, Huhua et Olivier Dehoorne, 2002 « Transformation marquante dans la configuration spatio-linguistique de la région de Moncton au Canada », Annales de Géographie, 625 : 303-318.

- Castonguay, Charles, 1979a « Why hide the facts ? The federalist approach to the language crisis in Canada », Canadian Public Policy / Analyse de Politiques, 5, 1 : 4-15.

- Castonguay, Charles, 1979b « Exogamie et anglicisation chez les minorités canadiennes-françaises », Revue canadienne de sociologie et d’anthropologie / Canadian Review of Sociology and Anthropology, 16, 1 : 21-31.

- Castonguay, Charles, 1999 « French is on the ropes. Why won’t Ottawa admit it ? », Policy Options / Options politiques, 20, 8 : 39-50.

- Castonguay, Charles, 2002 « Assimilation linguistique et remplacement des générations francophones et anglophones au Québec et au Canada », Recherches sociographiques, 43, 1 : 149-182.

- Castonguay, Charles, 2003a « La vraie question linguistique : quelle est la force d’attraction réelle du français au Québec ? Analyse critique de l’amélioration de la situation du français observée en 2001 », dans : Michel Venne (dir.), L’annuaire du Québec 2004, Montréal, Fides, 232-253.

- Castonguay, Charles, 2003b « L’urbanisation comme catalyseur de l’assimilation : dynamiques distinctes au Nouveau-Brunswick et en Ontario », dans : Annette Boudreauet al., Colloque international sur l’Écologie des langues, Paris, L’Harmattan, 67-85.

- Castonguay, Charles, 2003c « Le recensement au service de l’unité canadienne : comment dissimuler la faiblesse du français », L’Action nationale, 93, 7 : 82-105.

- Castonguay, Charles, 2005 Les indicateurs généraux de vitalité des langues au Québec : comparabilité et tendances 1971-2001, Montréal, Office québécois de la langue française.

- Corbeil, Jean-Pierre, 1998 Symposium, Données linguistiques sur les minorités de langue officielle : sommaire des exposés et discussions, Ottawa, Statistique Canada.

- Erfurt, Jürgen, 1999 « Le changement de l’identité linguistique chez les Franco-Ontariens », dans : Normand Labrie et Gilles Forlot (dirs), L’enjeu de la langue en Ontario français, Sudbury, Éditions Prise de parole, 59-77.

- Gérin-Lajoie, Diane, 2001 « Identité bilingue et jeunes en milieu francophone minoritaire : un phénomène complexe », Francophonies d’Amérique, 12 : 61-69.

- Gérin-Lajoie, Diane, 2003 Parcours identitaires de jeunes francophones en milieu minoritaire, Sudbury, Éditions Prise de parole.

- Gilbert, Anne, 1999 Espaces franco-ontariens, Ottawa, Les Éditions du Nordir.

- Gingras, François-Pierre, 2003 « Les sentiments d’appartenance chez les étudiants : les Franco-Ontariens sont-ils différents des autres ? », Bulletin du CRCCF, Ottawa, Centre de recherche en civilisation canadienne-française de l’Université d’Ottawa, 6, 2 : 1-2.

- Goldbloom, Victor C., 1998 Rapport annuel 1997, Ottawa, Commissariat aux langues officielles.

- Gouvernement du Canada, 2003 Le prochain acte : un nouvel élan pour la dualité linguistique canadienne. Le plan d’action pour les langues officielles, Ottawa, Bureau du Conseil privé.

- Lachapelle, Réjean, 1992 « Utilisation des données de recensement dans la mise en oeuvre des lois linguistiques », dans : Pierre Bouchard (dir.), Actes du colloque sur les critères de reconnaissance des organismes municipaux et scolaires et des établissements de santé et de services sociaux, Québec, Office de la langue française, 5-48.

- Langlois, Simon et Jean-Louis Roy (dirs), 2003 Briser les solitudes : les francophonies canadiennes et québécoise, Québec, Éditions Nota bene.

- Landry, Rodrigue, 1998 « De la démographie au développement psycholangagier : une question de vitalité », communication présentée au symposium « Données linguistiques sur les minorités de langue officielle » tenu à Ottawa par Statistique Canada en mars 1998, Faculté des sciences de l’éducation, Université de Moncton.

- Lieberson, Stanley, 1970 Language and Ethnic Relations in Canada, New York, Wiley.

- Marmen, Louise et Jean-Pierre Corbeil, 2004 Les langues au Canada : recensement de 2001, coll. « Nouvelles perspectives canadiennes », Ottawa, Patrimoine canadien et Statistique Canada.

- Statistique Canada, 2002 Profil des langues au Canada : l’anglais, le français et bien d’autres langues, Ottawa.

- Vincent, Guy, 2003 « Le paradoxe du français à Moncton : fragilité ou force économique ? Le cas du quartier Sunny Brae », Francophonies d’Amérique, 16 : 133-148.

Liste des figures

Figure 1

Indice de vitalité du français, par province, 1971 et 2001

Figure 2

Répartition (en %) des jeunes adultes francophones selon leur langue d’usage à la maison, par province, 2001

Figure 3

Répartition (en %) des jeunes adultes francophones selon leur langue d’usage à la maison, certaines grandes conurbations, 2001

Liste des tableaux

Tableau 1

Indice de vitalité du français, par province, 1971 et 2001a

a) Afin d’améliorer la comparabilité des données de 2001 avec celles de 1971, les déclarations de langue maternelle et de langue d’usage multiples recueillies au dernier recensement ont été réparties de façon égale entre les langues déclarées.

Tableau 2

Indice de vitalité du français, certaines grandes conurbationsa, 1971 et 2001b

a) L’étendue des conurbations correspond à celle des régions métropolitaines de recensement telles que délimitées en 1971 et 2001, sauf pour Moncton où il s’agit de l’agglomération de recensement.

b) Afin d’améliorer la comparabilité des données de 2001 avec celles de 1971, les déclarations de langue maternelle et de langue d’usage multiples recueillies au dernier recensement ont été réparties de façon égale entre les langues déclarées.

Tableau 3

Répartition (en %) des jeunes adultes francophonesa selon leur langue d’usage à la maison, et taux de persistance du français au foyer, par province, 2001

a) De langue maternelle française (réponse unique), âgés de 25 à 44 ans. Les quelques déclarations d’une autre langue que le français ou l’anglais comme langue parlée le plus souvent à la maison sont exclues de nos calculs.

b) Somme des deuxième et troisième colonnes et de la moitié de la quatrième, divisée par 100.

Tableau 4

Répartition (en %) des jeunes adultes francophonesa selon leur langue d’usage à la maison, et taux de persistance du français au foyer, certaines grandes conurbationsb, 2001

a) De langue maternelle française (réponse unique), âgés de 25 à 44 ans. Les quelques déclarations d’une autre langue que le français ou l’anglais comme langue parlée le plus souvent à la maison sont exclues de nos calculs.

b) L’étendue des conurbations correspond à celle des régions métropolitaines de recensement telles que délimitées en 1971 et 2001, sauf pour Moncton où il s’agit de l’agglomération de recensement.

c) Somme des deuxième et troisième colonnes et de la moitié de la quatrième, divisée par 100.

10.7202/009450ar

10.7202/009450ar