Résumés

Résumé

La mobilité géographique n’est pas un phénomène nouveau, mais a pris de l’importance chez les jeunes adultes au cours des dernières décennies. L’ampleur en est d’autant plus apparente qu’elle n’est plus masquée par l’accroissement démographique naturel. Les explications du phénomène ont cependant changé et suivent en cela les tendances sociales de l’époque : qu’il suffise de mentionner la facilité de déplacement favorisée par les moyens de communication de même que la quête de formation et d’expériences liée aux exigences contemporaines d’insertion sociale et professionnelle. Une enquête fut effectuée au Québec au cours des dernières années. Des entretiens ont fourni un riche matériel qualitatif et ont été suivis d’un sondage représentatif de la population auprès de plus de 5 000 individus de 20 à 34 ans. L’analyse de ces données propose plus qu’un constat. Elle constitue une recherche d’explication dont ne rendent plus compte les motifs habituellement évoqués.

Abstract

Geographic mobility is not a new phenomenon, but has increased among young adults over the past few decades. This increase is all the more apparent in that it is no longer concealed by natural demographic growth. However, the factors explaining this phenomenon have changed, mirroring the social trends of the time; for instance the ease of travel, enhanced by the means of communication, together with the quest for training and experience on par with contemporary social and occupational integration demands. A survey was carried out in Québec over the past several years, in which interviews provided a rich qualitative material, followed by a survey of a representative population sample of over 5,000 persons aged 20 to 34. The analysis of these data leads to a number of observations, and takes the form of a search for an explanation of a phenomenon that can no longer be accounted for by the traditional arguments.

Corps de l’article

La mobilité géographique n’est pas un phénomène nouveau, ni particulier au Québec. Les populations ont toujours bougé, par choix ou par nécessité. Devant l’ampleur du phénomène dans le monde contemporain, des géographes, entre autres, n’hésitent pas à le qualifier de nouveau « nomadisme » alors que l’ancien est à peu près disparu (Knafou, 1998a). Il est nouveau en ce que la mobilité géographique prend diverses formes dont celle de la migration des jeunes des régions éloignées vers les grands centres urbains dont il sera question. De plus, l’ouverture des frontières en Europe favorise un va-et-vient jamais vu.

Le Groupe de recherche sur la migration des jeunes (GRMJ)[1] a, pour les besoins de son étude, restreint le mouvement migratoire au territoire québécois, au mouvement des populations jeunes d’une région administrative à une autre, en le dissociant de l’immigration et de l’émigration internationales et interprovinciales. Par ailleurs, il ne s’agit pas seulement du départ du foyer familial dans la quête d’autonomie qui caractérise le début de la vie adulte, mais de la sortie du lieu d’origine à distance suffisamment grande pour qu’il n’y ait pas de confusion entre la migration et le déménagement. Ce caractère spécifique de la migration n’empêche pas qu’elle puisse se passer à l’intérieur des limites d’une région administrative, certaines étant suffisamment étendues pour que l’éloignement du lieu d’origine puisse être significatif[2] (Gauthier, Molgat et Côté, 2001, p. 9).

1. La migration actuelle au Québec et ses diverses interprétations

Qualifié souvent d’« exode » à cause de son ampleur, le phénomène prend aujourd’hui une coloration différente de celle qu’il a eue à d’autres époques (Perron, 1997) : les motifs de départ et les manières de faire ont changé. Toutes les couches de la population ne sont pas concernées au même titre par la question démographique et par son rapport au développement du territoire.

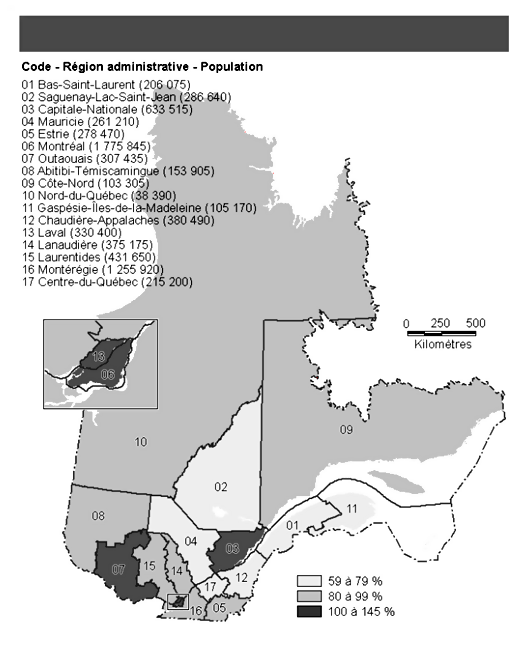

Le discours sur la migration se présente souvent aujourd’hui sous des accents dramatiques, en partie parce que le phénomène a été renforcé par la baisse démographique consécutive au faible taux de natalité. Comme il touche fortement les individus de la seconde moitié de la vingtaine, il a pu aussi créer des irrégularités supplémentaires dans la pyramide des âges. En 1996, en moyenne au Québec, le groupe des 25-29 ans représentait 97,4 % de celui des 15-19 ans. Cependant, d’une région à l’autre, la situation se présentait de façon fort différente : dans six régions où les départs en migration sont nombreux, cette proportion n’atteignait pas 80 % ; dans sept autres, elle se situait entre 80 et 99 %, et dans les quatre dernières, qui pour la plupart sont les destinations privilégiées des jeunes qui quittent leur région, elle atteignait ou dépassait 100 % (carte 1).

Le Conseil des affaires sociales avait déjà, en 1989, attiré l’attention sur l’importance de la migration des jeunes de 15 à 34 ans, dont le mouvement partait du milieu rural vers les grands centres urbains. « Deux Québec dans un » affirmait-on, chiffres à l’appui, pour attirer l’attention sur le constat du dépeuplement et du sous-développement social et économique de certaines régions. La présidente du Conseil de l’époque, Madeleine Blanchet, résumait ainsi les motifs de départ et attirait l’attention sur une population spécifique : « Ces migrations internes sont dues largement à la recherche d’emplois de la part de la population jeune » (Conseil des affaires sociales, 1989, p. XV). Il n’en fallait pas plus pour que des chercheurs s’y intéressent de plus au cours de la dernière décennie. Ainsi, le géographe Vachon a particulièrement insisté sur la désertion du milieu rural québécois (Vachon, 1991, 1993). D’autres ont intégré le thème à une réflexion plus large sur le développement régional (Côtéet al., 1996).

Quelques études ont ciblé les jeunes, mais elles étaient circonscrites à un milieu restreint. Il faut compter parmi celles-là l’enquête de Roy en 1992 auprès des jeunes des Secondaire IV et V de la région rurale du Haut-Saint-François en Estrie, une autre en 1994, menée par Roy, Camiré et Ouellet, dans les régions rurales de Matane et de Témiscouata dans le Bas-Saint-Laurent (Roy, 1997, p. 87-103). Côté, en 1995, a rejoint un échantillon représentatif des jeunes de 15 à 24 ans du territoire Rimouski-Neigette dans le Bas-Saint-Laurent (Côté, 1997, p. 63-85). Ces études révélaient une situation passablement alarmante pour certaines régions et confirmaient les données de recensement justifiant qu’on s’inquiète du bilan migratoire négatif (Vachon, 1991). D’autres montraient des changements dans les aspirations des jeunes et des différences entre garçons et filles, entre autres, en regard des motifs de départ (Roy, 1992). Ces études, parmi les plus récentes, commençaient d’ailleurs à suggérer qu’il n’y avait pas nécessairement de convergence entre le point de vue des premiers intéressés, les migrants eux-mêmes, et celui exprimé par les organismes et les représentants des milieux en butte aux conséquences des choix de ces jeunes.

Les résultats de ces divers travaux permettaient de remettre en question l’opinion largement répandue selon laquelle le départ des jeunes de leur lieu d’origine ou même de leur région était lié au manque d’emplois et à la situation économique de la région. Il ne s’agissait pas de nier cette assertion. Elle pouvait sembler d’autant plus fondée que les régions qui présentent des difficultés économiques majeures sont aussi celles qui connaissent les taux migratoires négatifs les plus élevés chez les jeunes adultes: le Nord-du-Québec, la Côte-Nord, la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et le Bas-Saint-Laurent (Tremblay, I., 1997). Mais la réalité n’est pas aussi simple. Analysant diverses données démographiques à partir des recensements de 1991 et de 1996 et mettant en relation le taux de croissance de la population totale et le taux de migration des jeunes, Tremblay dégageait quatre types de régions : 1) augmentation du nombre de jeunes et de la population totale (Montréal, Québec, Lanaudière, Outaouais, Montérégie et Laurentides) ; 2) diminution du nombre de jeunes, mais population en croissance (Chaudière-Appalaches, Mauricie–Bois-Francs, Laval, Estrie, Abibibi-Témiscamingue) ; 3) diminution du nombre de jeunes, mais maintien de la population totale (Saguenay–Lac-Saint-Jean) ; 4) diminution du nombre de jeunes et population en décroissance (Nord-du-Québec, Côte-Nord, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent). Cette classification indiquait donc qu’il n’y avait pas nécessairement adéquation entre les caractéristiques de la population totale et la proportion de jeunes qui s’y trouvaient, qui y arrivaient ou qui y en partaient. Plus encore, il fallait ajouter à ce constat que la migration des jeunes n’était pas l’apanage que des régions où le taux d’activité était bas et le taux de chômage élevé. Dans les régions de la catégorie 2, par exemple, le taux d’activité était partout, sauf en Mauricie–Bois-Francs, égal à celui de la moyenne des régions administratives du Québec ou plus élevé (Tremblay, D.-G., 1997).

Carte 1

Rapport (en %) du nombre des jeunes de 25 à 29 ans au nombre des jeunes de 15 à 19 ans, régions du Québec, 1999

Devant l’écart entre l’opinion répandue sur « l’exode » des jeunes et la réalité décrite et observée, le Groupe de recherche sur la migration des jeunes a entrepris de connaître un peu mieux ce phénomène. Pour en saisir la complexité, les chercheurs ont d’abord choisi d’explorer le point de vue des jeunes tout en conservant, pour plusieurs d’entre eux, l’intérêt qu’ils pouvaient avoir à mieux cerner l’impact de la décision des jeunes sur le développement du territoire[3]. La présentation de quelques résultats de ces travaux, dans ce numéro de Recherches sociographiques, est ainsi le fruit d’une démarche dont la méthodologie emprunte ses règles principalement à la « théorie ancrée » (Glaser et Strauss, 1967 ; Laperrière, 1997, p. 309-340) : un état de la question, dont les divers paramètres ont été publiés dans un volume intitulé Pourquoi partir ? La migration des jeunes d’hier et d’aujourd’hui (Gauthier dir., 1997) ; une formulation de questions de recherche et d’instruments d’investigation ; une enquête par entretiens auprès de 103 jeunes adultes de 17 à 29 ans[4] ; un sondage de vérification sur un échantillon représentatif de la population des jeunes de 20 à 34 ans[5] auprès de plus de 5 000 répondants de toutes les régions administratives[6]. Ce à quoi il faut ajouter les études auprès des jeunes immigrants de deuxième génération en région qui ont trouvé des éléments de comparaison dans une recherche auprès de la population totale (Simard, 2001).

2. Un paradoxe de la société contemporaine : plus la technologie efface les distances, plus le besoin de se rapprocher se fait sentir

Si la recherche d’emploi a pu expliquer les flux migratoires pendant les périodes de pénurie et de crises – celles qui ont justifié certains projets de colonisation[7], par exemple, et même la précarité de l’emploi qui a fortement atteint les jeunes pendant les années 1970-1980 (Gauthier, 1988) –, il faut peut-être chercher dans d’autres situations (facteurs conjoncturels), d’autres « idéologies » (représentations collectives) et d’autres motifs (choix individuels) ce qui pourrait expliquer que certaines régions connaissent actuellement une perte importante de jeunes adultes alors que d’autres font des gains. Qu’en est-il de la représentation de l’espace des jeunes contemporains ? Diverses hypothèses permettent de soumettre cette question à une vérification.

On ne peut nier que la représentation de l’espace se soit modifiée à la suite de l’impact du développement fulgurant des réseaux de communication : la planète « rétrécit » comme une peau de chagrin pour une bonne partie de l’humanité. Un géographe exprimait en ces mots cette nouvelle représentation de l’espace : « La vitesse a engendré chez nous une autre conception du monde, et de nos jours, si l’on considère la relation espace/temps, il semble bien que la notion de durée l’emporte de façon déterminante. La lutte contre la distance, qui fut l’une des grandes affaires de l’histoire de l’humanité, est bel et bien gagnée » (Pierret, 1998, p. 32). Ce constat, en dépit d’un optimisme qui peut sembler quelque peu exagéré pour les habitants de territoires aussi vastes que le Québec et le Canada, laisse pourtant voir l’ampleur des changements dans la conquête de l’espace. La conscience de la proximité constitue une première dimension de ce changement, conscience qui a des conséquences non seulement sur les possibilités de déplacement dans l’espace, mais plus encore, sur des relations sociales qui peuvent être établies et maintenues hors du contexte immédiat, ce que Giddens nomme la possibilité de relation avec un autrui absent (1994, p. 27) qui se réalise par la médiation des communications électroniques.

Cette victoire de la technologie contre la distance a, en contrepartie, contribué à renforcer la notion d’éloignement chez les populations qui ne peuvent en profiter. La perception de la distance est plus grande lorsque les technologies qui pourraient en permettre l’effacement ne sont pas disponibles : pas d’aéroport à proximité, pas de réseau ferroviaire, pas de communications électroniques coûteuses, etc. La proximité « virtuelle » par les médias électroniques et « réelle » par les moyens de transport fait en sorte de nourrir l’impression de manque chez ceux qui en sont privés : les régions éloignées et peu densément peuplées du globe, les régions rurales des pays développés et les régions pauvres des pays sous-développés qui ne peuvent se payer ce type de moyens. La conscience du manque ne peut que contribuer à la formation d’aspirations, ou d’un « rêve de vie »[8], qui n’existaient pas avant les supersoniques et le « Net ». Être là où le problème de la distance est résolu tout en conservant la possibilité de communiquer épisodiquement avec les autres « lointains », voilà ce qui pourrait bien être un des rêves des jeunes d’aujourd’hui et de plusieurs de leurs contemporains comme l’avait été l’attrait de la ville au début du siècle[9]. Ce rêve peut se réaliser de deux manières : se trouver là où le problème des distances réelles et virtuelles est résolu, mais il n’est pas impossible aussi là où les moyens virtuels de communication peuvent effacer les difficultés de la proximité réelle. Même si la « dé-localisation » des rapports sociaux (Giddens, 1994, p. 27) n’a pas produit tous les fruits qu’on en attendait ou demeure encore imprévisible– télétravail, possibilité de développer des marchés loin des grands centres, délocalisation des entreprises (Ascher, 2001, p. 84) –, production culturelle décentralisée (Harvey et Fortin, 1995) –, elle demeure un rêve qui continue d’alimenter des espoirs qu’elle se réalise, mais dans certaines limites, ce qui peut fournir de bons arguments pour le maintien ou le retour éventuel en région et en milieu rural ou pour en décourager l’avènement.

Pour expliquer l’apparent échec des moyens de communication à résoudre complètement le problème des distances, on peut mentionner ici l’existence de ce que Castells nomme les deux logiques spatiales : celle des flux et celle des lieux ; celle de la globalisation et celle de la localisation. « À moins que des ponts culturels et physiques ne soient délibérément jetés entre ces deux formes d’espace, rappelle l’auteur, nous finirons sans doute par vivre dans des univers parallèles dont les temps ne pourront se rencontrer, parce qu’ils s’infléchiront différemment dans l’hyperespace social » (Castells, 1998, p. 480). Ainsi, la société en réseaux n’a pas encore rendu possible la réduction des entrées sur l’Île-de-Montréal à chaque matin. Au contraire, les quotidiens ne manquent pas de rapporter, jour après jour, la consécration du succès qui consiste à passer du local au global, ce qui signifie le plus souvent quitter la petite ville, et même la ville de moyenne densité, pour une grande agglomération économique. « De nombreux auteurs ont également mis en évidence que le développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication, non seulement n’entravait pas ce processus, mais qu’au contraire, par divers mécanismes, il contribuait à la dynamique de la métropolisation », affirme Ascher (2001, p. 83) à partir d’études qui tendent à montrer le rôle des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) dans la métropolisation. Plus une économie locale se globalise, plus elle aurait tendance à se rapprocher de la métropole.

Supposer que la logique des flux efface la logique des lieux ou que l’une ne subisse pas l’influence de l’autre, comme le suggère Castells, négligerait cependant de prendre en compte la complexité du social et la possibilité d’intervention d’acteurs conscients des limites de l’une comme de l’autre afin d’y trouver les failles par lesquelles la complémentarité des deux serait possible, les « ponts » dont parle Castells. Ce sera sans doute un des défis importants des décennies à venir que de « repenser » le développement local en tenant compte de cette nouvelle donne. Le phénomène de la migration des jeunes ne fait que mettre un peu plus en évidence les effets de la victoire de la technologie sur la distance. Mais en même temps, il montre les limites de cette victoire, les nouveaux attraits que les métropoles suscitent chez les jeunes et, partant, les contrecoups que subissent les communautés qui se trouvent éloignées des grands centres.

3. La socialisation des jeunes dans le contexte de ce nouveau rapport à l’espace

Puisque les migrants dont il est question ici sont des jeunes au début de la vie adulte, on peut supposer aussi, en lien avec la conception contemporaine de l’espace, que la migration puisse constituer un élément important de la socialisation (Gauthier, 1997). Qu’est-ce que se préparer à la vie adulte dans un monde qui exige une adaptation étroite à cet univers de mobilité et à ses moyens de communication ? Pour que la migration représente une étape dans la socialisation[10], il faut que l’expérience qu’elle comporte corresponde aux exigences de ce nouveau type de société, exigences de préparation aux particularités du marché du travail dans un contexte de mondialisation, expérimentation de la notion de distance, explorations multiples de ce monde « qui se rapproche » toujours plus et qui nécessite de quitter le lieu d’origine à certaines étapes du cycle de vie. Il arrive même souvent que le choix de s’éloigner se fasse avec la complicité de la famille, celle-ci jouant un rôle important dans ce cas, comme l’a montré Jones (1999, p. 20).

L’expérience de socialisation dans le contexte migratoire peut être de divers ordres : parfaire sa formation[11], tâter du marché du travail, explorer diverses facettes de la vie en société qu’on ne retrouve pas dans son milieu d’origine (la vie culturelle des grandes villes, les autres habitants de la planète, un mode de vie différent) (voir Paré, 1997, sur la place du loisir dans la migration). La possibilité de mobilité sociale doit aussi être prise en compte comme le suggèrent les travaux de Jones en Écosse (1999 et 1998). La structure économique de certaines régions, bien que le taux d’activité y soit élevé, n’est peut-être pas favorable à ce type de mobilité.

À la différence des migrations effectuées à d’autres époques, hormis celles obligées par les guerres et les famines, la première migration, dans les sociétés de communication développée, constitue davantage un moment de la socialisation que la recherche d’une installation définitive ou d’un gagne-pain immédiat. C’est pourquoi, elle touche plus spécifiquement l’individu que le groupe, même si celui-ci se réduisait souvent à la famille comme c’était le cas dans les projets de colonisation par exemple (Noreau et Perron, 1997). Si l’hypothèse de la socialisation se vérifie, les migrations actuelles devraient se caractériser par une démarche individuelle et une projection vers un avenir à plus ou moins long terme plus qu’une rupture avec le passé. Des liens avec ce milieu d’origine y seraient maintenus, à tous le moins avec la famille. À ce titre, les migrations ne peuvent être considérées comme définitives parce qu’elles ne constituent pas, en effet, un rejet du milieu d’origine ni nécessairement la recherche immédiate de stabilité dans un lieu précis.

Comme le montrent LeBlanc, Côté, Girard et Potvin dans ce même numéro, les jeunes migrants se tiennent d’ailleurs à distance du discours négatif et souvent idéologique des élites, entre autres en ce qui concerne les représentations de leur région d’origine. Le monde d’aujourd’hui, par le développement des communications, est un monde ouvert, un monde de possibles qui se déploie à l’échelle de la planète, même chez ceux qui peuvent demeurer dans l’univers, en apparence « clos », du milieu d’origine. L’intérêt est justement de voir comment se construit l’identité à travers les multiples appartenances qui jonchent la trajectoire migratoire associée à la période de socialisation (Garneau, 2000), comment se conjuguent l’expérience des nouveaux lieux, la première appartenance à un territoire et leurs apports respectifs (Girard, 1997). À quoi ressemble ce « nouveau nomade »[12] qui ne quitterait pas un lieu pour s’en détacher pas plus que pour s’attacher à un autre ?

Dans ses caractéristiques analysées par Simard dans ce numéro, la migration internationale montre plutôt que, pour les enfants d’immigrants, l’ouverture au monde à laquelle les associe leur milieu familial d’origine n’en signifie pas moins un attachement à la région d’adoption des parents. Garneau, pour sa part, en fait la preuve en procédant à l’inverse : le sentiment d’appartenance qui se développe au nouveau milieu n’efface pas toute trace d’attachement au lieu d’origine. Selon que l’adaptation au nouveau milieu sera plus ou moins intense et plus ou moins réussie, autant de cas de figure qui sont possibles, l’attachement pourra prendre des colorations différentes et agira à des degrés divers sur les possibilités de retour. Le type d’attachement au nouveau territoire contribue à la formation de l’identité en ce qu’il fournit des repères différents selon que le migrant se détache des valeurs, des attitudes et des comportements de sa communauté d’origine ou qu’il y reste attaché. Bref, comme le montre l’analyse des entretiens et les résultats du sondage, la rupture n’est jamais aussi radicale ni aussi irréversible qu’il n’y paraît. L’analyse de LeBlanc, Girard, Côté et Potvin des migrants du « croissant péri-nordique » permet d’observer cette même tension entre l’attrait des lieux de culture et d’expérimentation que constituent les grands centres urbains et le lien qui persiste avec le lieu quitté.

Le migrant d’aujourd’hui serait-il plus près de la figure de l’aventurier, celui qui marche vers une destination inconnue qui pourrait s’avérer, dans certains cas, un retour au point de départ ? Cette marche est remplie d’incertitudes, de nécessaires adaptations (Assogba, Fréchette et Desmarais, 2001). Elle est faite de détachements et d’attachements, de regrets et de désirs, mais ne ressemble en rien à la sédentarisation qui viendra plus tard. Près de la moitié de la population de 20-34 ans, comme l’indique le sondage sur la migration des jeunes, a connu une expérience migratoire (Gauthier, Côté, Molgat et Deschenaux, dans ce numéro).

La connaissance du phénomène est essentielle à la compréhension des mécanismes de socialisation. Une étude effectuée auprès de jeunes qui vivent seuls en milieu urbain, issus de la migration pour une bonne part, montre, en effet, que l’adaptation à un milieu de vie nouveau ne va pas de soi. C’est le cas, en particulier, des jeunes qui migrent une première fois en quête d’expériences plus que de formation (Gauthier, 2001), même s’il n’est pas exclu que l’adaptation au cégep des jeunes qui proviennent d’un milieu éloigné de l’institution ne joue pas sur les difficultés des premiers mois d’étude et même de la première année[13].

Par rapport aux diverses étapes qui marquent le cours de la vie, la migration serait aujourd’hui liée à la socialisation qui a tendance à se prolonger au-delà de l’adolescence plutôt qu’à l’insertion qui caractérisait, avec ses rites de passage, il y a peu encore, l’installation dans le monde adulte. Le caractère éminemment social des âges de la vie ne peut mieux s’exprimer que dans un monde où l’allongement de la jeunesse peut fort bien s’accommoder d’une période de nomadisme (Galland, 1991 ; Gauthier, 2000, p. 23-32).

4. La migration des jeunes et le développement des régions

La connaissance du phénomène migratoire est tout aussi indispensable aux gouvernements qu’aux responsables de la vie régionale. Ils risquent sinon de voir dans la migration des jeunes un obstacle au développement sans en avoir d’abord compris la dynamique, ce qui pourrait expliquer la mise en place de politiques de rétention dont la seule appellation démontre le manque de compréhension des dimensions contemporaines de la migration. L’article intitulé « Pourquoi partent-ils ? Les motifs de migration des jeunes régionaux » de Gauthier, Côté, Molgat et Deschenaux, rend compte de motifs fortement associés à la culture et aux valeurs des jeunes contemporains et remet en question l’association trop rapide à une fuite des régions.

Le développement régional, dans les politiques qui se sont succédé, a reposé, depuis les années 1960, sur des politiques d’occupation du territoire : dotation d’un système d’éducation et de santé sur l’ensemble du territoire au cours des années 1960 et 1970 ; programme d’aide à l’entrepreneuriat, économique durant les années 1980, puis social à partir de 1990 (Simard, 1997) ; politique de décentralisation et de régionalisation des années 1990 ; nouvelle politique de la ruralité en 2001 ; politique de la jeunesse teintée de préoccupations démographiques la même année. Que de tentatives qui n’apportent pas toujours des résultats satisfaisants si on en juge par la rapidité des remises en cause des programmes antérieurs et la mise en évidence de leurs limites !

Faut-il voir le développement des régions sous l’angle plus large de la logique spatiale de la globalisation et de la localisation pour paraphraser Castells ? Quelle place y occuperaient alors les jeunes (LeBlanc, 2000) ? Comment répondre au besoin de culture, d’emplois correspondant à une formation avancée, d’ouverture sur le monde de jeunes qui ont quitté leur milieu pour aller étudier et connaître de nouveaux modes de vie ? C’est à cette question que tenteront de répondre LeBlanc, Girard, Côté et Potvin.

L’ensemble des textes propose une vision renouvelée de la migration des jeunes en faisant basculer, en premier lieu, le concept d’exode trop lié à une vision négative et irréversible du départ des jeunes de leur milieu d’origine, pour lui substituer celui, plus neutre, de migration. La notion de migration ne rejette d’aucune manière la possibilité d’un retour et, surtout, la possibilité que le départ du foyer d’origine ne soit qu’une première étape dans une trajectoire de mobilité dont on ne connaît pas a priori le point de chute (Potvin, 2000). La complexité de la question méritait à elle seule un effort de vérification de diverses hypothèses : celle de migration, mais aussi celle du lien étroit entre migration et socialisation : se préparer à vivre dans un monde ouvert et exigeant du point de vue de la formation.

Les données du sondage, qui viennent s’ajouter aux entretiens en profondeur, fourniront, pendant un bon moment, un riche matériau d’analyse aux chercheurs et aux étudiants qui voudront s’intéresser au sujet. Le Groupe de recherche sur la migration des jeunes souhaite aussi que ces analyses contribuent à mieux éclairer les décideurs au-delà des explications qui suscitent périodiquement des passions dans l’opinion publique. L’image de l’autobus jaune qui quitte la région rempli de jeunes qui n’y reviendront pas n’en est qu’une manifestation. L’écoute attentive des jeunes eux-mêmes renverse cette image trop réductrice et montre le phénomène sous des dimensions mieux accordées aux valeurs de notre temps et aux mutations de nos sociétés. Il y va de l’intérêt des régions.

Parties annexes

Note biographique

Madeleine Gauthier

Madeleine Gauthier est professeure à l’INRS-Urbanisation, Culture et Société. Elle est responsable de l’Observatoire Jeunes et Société et du Groupe de recherche su la migration des jeunes. Elle s’intéresse depuis plusieurs années aux tendances qui caractérisent les diverses transitions vers l’autonomie de la vie adulte et à la comparaison internationale par les responsabilités qu’elle assume au sein du Groupe de travail de sociologie de la jeunesse de l’Association internationale des sociologues de langue française et de l’Association internationale de sociologie.

Notes

-

[1]

Le Groupe de recherche sur la migration des jeunes est formé de Yao Assogba et Lucie Fréchette, Université du Québec en Outaouais, Serge Côté, Université du Québec à Rimouski, Danielle Desmarais, Université du Québec à Montréal, Madeleine Gauthier, responsable, INRS Urbanisation, Culture et Société, Camil Girard, Université du Québec à Chicoutimi, Pierre Noreau, anciennement de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, remplacé par Patrice LeBlanc, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Jean-Louis Paré, Université du Québec à Trois-Rivières, Claude Laflamme, Université de Sherbrooke, Marc Molgat, Université d’Ottawa et Myriam Simard, INRS Urbanisation, Culture et Société. Jules Desrosiers, président de Place aux jeunes international, y représente les partenaires de la recherche : partenaires associatifs, gouvernementaux et communautaires intéressés par la question. Plusieurs agents de recherche, assistants et étudiants ont participé au projet.

-

[2]

Il s’agit des 17 régions administratives du Québec. Cette définition permet de distinguer le déménageur du migrant. Le déménageur peut avoir quitté sa municipalité d’origine, mais être demeuré au sein de l’agglomération de recensement (Gauthier, Molgat et Côté, 2001, p. 9).

-

[3]

L’ensemble du projet a, depuis ses premiers balbutiements en 1994, bénéficié du soutien du Fonds de développement et d’aide au réseau de l’Université du Québec, du Secrétariat à la jeunesse, du Fonds FCAR, du ministère des Régions, du ministère de la Solidarité sociale, des Conseils régionaux de développement et d’Emploi-Québec. Plus récemment l’équipe s’est vue renouveler une subvention d’équipe FCAR et a obtenu une subvention du CRSH dans le cadre du programme des Alliances de recherche université-communauté pour poursuivre une recherche sur l’insertion des jeunes en région. Que tous ces organismes et institutions soient remerciés.

-

[4]

Quelques analyses de ce matériel sont déjà mises à la disposition des lecteurs : Assogba, Fréchette et Desmarrais, 2000 ; Garneau, 2000 ; Garneau et Gauthier, 1999.

-

[5]

La maison Sondagem fut retenue. Une partie de l’équipe de professeurs a assuré un suivi avec Sondagem et son directeur, monsieur Jean Noiseux, tout au long du processus, partant de l’élaboration de l’échantillon et de l’administration du questionnaire jusqu’à la vérification des données.

-

[6]

Le site Web fournit une bibliographie complète des travaux effectués, le questionnaire utilisé et le texte intégral de rapports de recherche. Voir la rubrique Migration et région sur le site suivant : www.obsjeunes.qc.ca

-

[7]

Pierre Noreau et Normand Perron ont décrit quelques « stratégies migratoires au Québec » au cours du dernier siècle : enjeux géopolitiques, économiques, religieux, patriotiques, rattrapage, etc. (1997, p. 133-161).

-

[8]

Yao Assogba et Lucie Fréchette (1997) élaborent la notion d’aspiration en lien avec la trajectoire migratoire des jeunes. Ils utilisent les notions de «rêve de vie» du jeune en fin d’adolescence et de besoin à l’origine des aspirations.

-

[9]

Pierre Noreau (1997) a étudié «l’attrait de la ville» comme se le représentaient les fondateurs de la sociologie au début du vingtième siècle.

-

[10]

Sur la notion de socialisation, voir Dubar (1991).

-

[11]

Même si le système d’éducation québécois est ramifié à travers tout le Québec, de l’école primaire à l’université avec le réseau de l’Université du Québec en passant par les 48 cégeps et les 611 écoles dispensant uniquement l’enseignement secondaire général ou professionnel et les 190 à la fois l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire, le territoire est si vaste et si peu densément peuplé dans certaines de ses parties que des jeunes doivent quitter leur milieu, même pour terminer leurs études secondaires. Dans l’échantillon du sondage sur la migration, 11 % des jeunes ruraux ont quitté leur milieu pour poursuivre des études secondaires.

-

[12]

Rémy Knafou (1998, p. 12), qui a parlé de La planète nomade, considère lui-même que les deux concepts de sédentarité et de nomadisme ne sont pas adéquats pour rendre compte du phénomène de mobilité géographique aujourd’hui.

-

[13]

Hypothèse formulée par Jacques Roy dans une recherche en cours.

Bibliographie

- Ascher, François, 2001 « La nouvelle métropolisation : McDo, les TIC et le mythe de la ville européenne », dans : Daniel Mercure (dir.), Une société-monde ? Les dynamiques sociales de la mondialisation, Sainte-Foy et Bruxelles, Les Presses de l’Université Laval et De Boeck Université, 73-89.

- Assogba, Yao et Lucie Fréchette, 1997 « Le concept d’aspiration et la démarche migratoire des jeunes », dans : Madeleine Gauthier (dir.), Pourquoi partir ? La migration des jeunes d’hier et d’aujourd’hui, Sainte-Foy, Les Presses de l’Université Laval et Institut québécois de recherche sur la culture, 227-241.

- Assogba, Yao, Lucie Fréchette et Danielle Desmarais, 2000 « Le mouvement migratoire des jeunes au Québec. La reconfiguration du réseau social, un repère pour étudier le processus d’intégration », Nouvelles pratiques sociales, 13, 2 : 65-78.

- Camiré, Lucie, Jacques Roy et Hector Ouellet, 1994 Les jeunes et l’exode dans le Bas-Saint-Laurent. Étude de cas : territoires des MRC Matane et Témiscouata, Sainte-Foy, Centre de recherche sur les services communautaires, Université Laval.

- Castells, Manuel, 1998 La société en réseaux. L’ère de l’information, Paris, Fayard.

- Conseil des affaires social (CAS), 1989 Deux Québec dans un. Rapport sur le développement social et démographique, Boucherville, Gaëtan Morin éditeur.

- Côté, Serge, 1997 « Migrer : un choix ou une nécessité ? Une enquête à l’échelle d’une région », dans : Madeleine Gauthier (dir.), Pourquoi partir ? La migration des jeunes d’hier et d’aujourd’hui, Sainte-Foy, Les Presses de l’Université Laval et Institut québécois de recherche sur la culture, 63-85.

- Côté, Serge, Juan-Luis Klein et Marc-Urbain Proulx, 1996 Le Québec des régions : vers quel développement ? Tendances et débats en développement régional, Rimouski et Chicoutimi, Groupe de recherche interdisciplinaire en développement de l’Est du Québec (GRIDEQ) et Groupe de recherche et d’interventions régionales (GRIR).

- Drouin, Marie-Annick et Marie-Thérèse H. Thibault, 1999 Le Québec, les régions administratives, 1986, 1991, 1996. Cahier : Âge, sexe et état matrimonial et familles, Québec, Institut de la statistique du Québec. (Les régions.) [http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/regional/theme2_pdf.htm#lequebec]

- Dubar, Claude, 1991 La socialisation. Construction des identités sociales et professionnelles, Paris, Armand Colin.

- Frank, Jeffrey, 2000 « Les ménages canadiens se préparent technologiquement à emprunter l’inforoute », http://www.statcan.ca/français/ads/11-008-XIF/menagefr.htm.

- Galland, Olivier, 1991 Sociologie de la jeunesse. L’entrée dans la vie, Paris, Armand Colin.

- Garneau, Stéphanie, 2000 La mobilité géographique des jeunes au Québec. Identité et sentiment d’appartenance au territoire, Sainte-Foy, Université Laval. (Mémoire de maîtrise, Département de sociologie.)

- Garneau, Stéphanie et Madeleine Gauthier, 1999 « Postface », Place aux jeunes 1990-1999 : des résultats, Recherche réalisée par Denis Lebel de Momentum, juillet, 72-82

- Gauthier, Madeleine, 1988 Les jeunes chômeurs. Une enquête, Québec, Institut québécois de recherche sur la culture.

- Gauthier, Madeleine, 1997 « La migration et le passage à la vie adulte des jeunes d’aujourd’hui », dans : Madeleine Gauthier (dir.), Pourquoi partir ? La migration des jeunes d’hier et d’aujourd’hui, Sainte-Foy, Les Presses de l’Université Laval et Institut québécois de la recherche sur la culture, 105-130.

- Gauthier, Madeleine, 2000 « L’âge des jeunes : un fait social instable », Lien social et Politiques, 43 : 23-32.

- Gauthier, Madeleine, 2001 « Jeunes et migration : une dimension non négligeable du processus d’insertion sociale et professionnelle au Québec », dans : Laurence Rouleau-Berger et Madeleine Gauthier (dirs), Les jeunes et l’emploi dans les villes d’Europe et d’Amérique du Nord, La Tour d’Aigues, France, Éditions de l’Aube, 215-227.

- Gauthier, Madeleine (dir.), 1997 Pourquoi partir ? La migration des jeunes d’hier et d’aujourd’hui, Sainte-Foy, Les Presses de l’Université Laval et Institut québécois de recherche sur la culture.

- Gauthier, Madeleine, Marc Molgat et Serge Côté, 2001 La migration des jeunes au Québec. Résultats d’un sondage auprès des 20-34 ans du Québec, Sainte-Foy, INRS Urbanisation, Culture et Société.

- Giddens, Anthony, 1994 Les conséquences de la modernité, Paris, L’Harmattan.

- Girard, Camil, 1997 « Le choc des cultures dans le phénomène migratoire : une étude de cas », dans : Madeleine Gauthier (dir.), Pourquoi partir ? La migration des jeunes d’hier et d’aujourd’hui, Sainte-Foy, Les Presses de l’Université Laval et Institut québécois de recherche sur la culture, 257-274.

- Glaser, Barney G. et Anselm L. Strauss, 1967 The Discovery of Grounded Theory. Strategies for Qualitative Research, Chicago, Aldine.

- Gouvernement du Québec, 2001 La politique de la ruralité : une vision d’avenir, Québec, Ministère des Régions.

- Gouvernement du Québec, 2001 La jeunesse au coeur du Québec. Politique québécoise de la jeunesse, Québec, Secrétariat à la jeunesse.

- Harvey, Fernand et Andrée Fortin (dirs), 1995 La nouvelle culture régionale, Québec, Institut québécois de recherche sur la culture.

- Jones, Gill, 1998 « Trail-blazers and path-followers : Social reproduction and geographical mobility in youth », dans : S. Arber et C. Attias-Donfut (dirs), Changing Generational Contracts, Londres, Routledge.

- Jones, Gill, 1999 « The same people in the same places ? Socio-spatial identities and migration in youth », Sociology, 33, 1 : 1-22.

- Knafou, Rémy (dir.), 1998a La planète « nomade ». Les mobilités géographiques d’aujourd’hui, Paris, Éditions Belin.

- Knafou, Rémy (dir.), 1998b « Introduction. Vers une géographie du rapport à l’Autre. Les enjeux d’un festival scientifique », dans : Rémy Knafou (dir.), La planète « nomade ». Les mobilités géographiques d’aujourd’hui, Paris, Éditions Belin, 7-13.

- Laperrière, Anne, 1997 « La théorisation ancrée (grounded theory) : démarche analytique et comparaison avec d’autres approches apparentées », dans : Jean Poupartet al., La recherche qualitative. Enjeux épistémologiques et méthodologiques, Boucherville, Gaëtan Morin Éditeur, 309-340.

- LeBlanc, Patrice, 2000 « Les jeunes de milieu rural et leur rapport à la région », dans : Mario Carrier et Serge Côté (dirs), Gouvernance et territoires ruraux : éléments d’un débat sur la responsabilité du développement, Sainte-Foy, Presses de l’Université du Québec, 65-82. (Science régionale, 5.)

- Noreau, Pierre, 1997 « L’attrait de la ville. L’explication de la sociologie classique. Jalons pour la recherche » dans : Madeleine Gauthier (dir.), Pourquoi partir ? La migration des jeunes d’hier et d’aujourd’hui, Sainte-Foy, Les Presses de l’Université Laval et Institut québécois de recherche sur la culture, 275-302.

- Noreau, Pierre et Normand Perron, 1997 « Quelques stratégies migratoires au Québec : perspective historique », dans : Madeleine Gauthier (dir.), Pourquoi partir ? La migration des jeunes d’hier et d’aujourd’hui, Sainte-Foy, Les Presses de l’Université Laval et Institut québécois de recherche sur la culture, 133-161.

- Paré, Jean-Louis, 1997 « L’intégration du migrant par les loisirs », dans : Madeleine Gauthier (dir.), Pourquoi partir ? La migration des jeunes d’hier et d’aujourd’hui, Sainte-Foy, Les Presses de l’Université Laval et Institut québécois de recherche sur la culture, 189-212.

- Perron, Normand, 1997 « Les migrations depuis le XIXe siècle au Québec », dans : Madeleine Gauthier (dir.), Pourquoi partir ? La migration des jeunes d’hier et d’aujourd’hui, Sainte-Foy, Les Presses de l’Université Laval et Institut québécois de recherche sur la culture, 23-48.

- Pierret, Christian, 1998 « La planète “nomade” : les mobilités géographiques d’aujourd’hui », dans : Rémy Knafou (dir.), La planète « nomade », Paris, Éditions Belin, 27-35.

- Potvin, Dominique, 2000 « Les départs pour les grandes villes ne sont pas irréversibles. Les jeunes reviennent aussi dans leur région d’origine », dans : Madeleine Gauthieret al. (dirs), Être jeune en l’an 2000, Sainte-Foy, Les Éditions de l’IQRC / Les Presses de l’Université Laval, 74-78.

- Roy, Jacques, 1997 « La quête d’un espace sociétal » dans : Madeleine Gauthier (dir.), Pourquoi partir ? La migration des jeunes d’hier et d’aujourd’hui, Sainte-Foy, Les Presses de l’Université Laval et Institut québécois de recherche sur la culture, 87-103.

- Roy, Jacques, 1992 « L’exode des jeunes du milieu rural : en quête d’un emploi ou d’un genre de vie », Recherches sociographiques, XXXIII, 3 : 429-444.

- Simard, Myriam, 2001 « Insertion en emploi et pratiques migratoires des jeunes d’origine immigrée en région au Québec », dans : Laurence Roulleau-Berger et Madeleine Gauthier (dirs), Les jeunes et l’emploi dans les villes d’Europe et d’Amérique du Nord, La Tour D’Aigues, France, Éditions de l’Aube, 229-242.

- Simard, Myriam, 1997 « Le discours entrepreneurial de l’État québécois et la rétention des jeunes en région » dans : Madeleine GAUTHIER (dir.), Pourquoi partir ? La migration des jeunes d’hier et d’aujourd’hui, Sainte-Foy, Les Presses de l’Université Laval et Institut québécois de recherche sur la culture, 163-188.

- Tremblay, Diane-Gabrielle, 1997 Économie du travail ; les réalités et les approches théoriques, 2e édition, Montréal, Éditions Saint-Martin.

- Tremblay, Isabelle, 1997 « Les migrations actuelles au Québec », dans : Madeleine Gauthier (dir.), Pourquoi partir ? La migration des jeunes d’hier et d’aujourd’hui, Sainte-Foy, Les Presses de l’Université Laval et Institut québécois de recherche sur la culture, 49-61.

- Vachon, Bernard (avec la collaboration de Francine Coallier), 1993 Le développement local. Théorie et pratique. Réintroduire l’humain dans la logique de développement, Boucherville, Gaétan Morin Éditeur.

- Vachon, Bernard, 1991 Le Québec rural dans tous ses états, Montréal, Boréal.

Liste des figures

Carte 1

Rapport (en %) du nombre des jeunes de 25 à 29 ans au nombre des jeunes de 15 à 19 ans, régions du Québec, 1999

10.7202/000812ar

10.7202/000812ar