Résumés

Résumé

À travers une étude critique des discours et de la rhétorique des politiques de santé publique quant aux rôles des déterminants sociaux et politiques dans l’explication de l’état de santé et des inégalités de santé des populations, nous tentons de rendre intelligible l’occultation de ces dimensions sociale et politique à l’aide d’une analyse comparative entre le Canada, le Québec et la France, ces lieux étant choisis comme des exemples « paradigmatiques ». Le Canada et le Québec sont reconnus mondialement comme les chefs de file d’une approche globale de la santé, tandis que la France adopte encore une perspective biomédicale et comportementale de la santé des populations. En revanche, lorsqu’il s’agit de considérer les inégalités de santé, dont l’existence et les fondements sociaux et politiques ne sont plus à démontrer, ces trois régions du monde se rejoignent par leur myopie.

Abstract

Through an analysis of the discourse and rhetoric of public health policies as regards the roles of social and political determinants in explaining the health situation and health-related inequalities within populations, the authors aim to shed light through the veil of obscurity over these social and political dimensions by means of a comparative analysis between Canada, Québec and France, having chosen these places as “paradigmatic” examples. Canada and Québec are recognized worldwide as the leaders in a broad-based approach to health, whereas France still adopts a biomedical and behavioural outlook toward the health of populations. On the other hand, when the time comes to consider health inequalities, of which the existence and the social and political underpinnings no longer need to be demonstrated, these three regions of the world are equally short-sighted.

Corps de l’article

La misère est une maladie du corps social comme la lèpre était une maladie du corps humain ; la misère peut disparaître comme la lèpre a disparu. Détruire la misère ! oui, cela est possible. Les législateurs et les gouvernants doivent y songer sans cesse ; car, en pareille matière, tant que le possible n’est pas fait, le devoir n’est pas rempli.

Victor Hugo, Discours sur les ateliers nationaux, 20 juin 1848

Les Français n’ont pas le monopole de la simplification lorsqu’il s’agit de la complexité des relations entre les différents facteurs expliquant l’état de santé des populations. Au Canada, si le modèle dominant que nous évoquons plus loin (Evans et Stoddart, 1996) a eu le mérite d’être l’un des premiers à élargir la palette des déterminants de la santé, la vision du monde qu’il présente est plus économique que sociale, arguant, par exemple, de l’importance de la prospérité plutôt que de la distribution de la richesse. Puisque nous avons la chance d’être né et d’avoir étudié en France, de travailler et terminer des études doctorales au Canada, et l’actualité nous ayant donné l’occasion de lire le récent discours du ministre de la Santé, du premier de ces pays, en ce qui concerne « le devoir impérieux de Santé publique en France et en Europe » (Mattei, 2002), il nous a semblé intéressant de nous pencher sur ces contrées pour répondre à une interrogation devenue aujourd’hui essentielle : nos connaissances concernant les déterminants et les inégalités de santé des populations peuvent-elles aboutir à l’évacuation, par certains acteurs sociaux – notamment politiques –, de la dimension politique des rapports sociaux en cause ? Comme pour d’autres, cherchant à comprendre le besoin des acteurs de santé publique de définir sans cesse leur champ de pratiques (Fassin, 2000a), notre réflexion consiste essentiellement en l’analyse de la rhétorique du discours et des politiques ayant cours au Canada, au Québec et en France. Cette analyse est effectuée dans une perspective sociohistorique et réalisée à partir d’une étude approfondie des écrits les plus importants concernant les déterminants de la santé et les inégalités en matière de santé dans les trois régions du monde concernées.

Nous nous pencherons sur cette question à l’ordre du jour scientifique depuis quelques années seulement, à partir premièrement du modèle « dominant » des déterminants de la santé, provenant d’experts canadiens (Evans et Stoddart, 1996) – tout en faisant référence à l’émergence d’un modèle québécois – et deuxièmement de son utilisation dans le contexte particulier de la France. Nous terminerons notre essai par une réflexion transversale à propos de la question des déterminants de la santé, celle des inégalités de santé, dont nous ne pouvons occulter la dimension sociale et politique, la (nouvelle) santé publique ayant indéniablement un rôle à jouer dans leur réduction.

Le modèle canadien dominant

Dans le cas français, il semble que la dimension politique des rapports sociaux soit occultée par les décideurs et les politiciens, voire également par quelques chercheurs. Au Canada, la production du rapport Lalonde, alors ministre fédéral de la Santé, a permis une prise de conscience de l’existence de déterminants de la santé non médicaux (Lalonde, 1974). En 1974, alors que ces réflexions n’en sont qu’aux balbutiements[1], le rapport Lalonde entrevoit la présence de quatre grands ensembles de déterminants : l’environnement, les habitudes de vie, l’organisation du système de soins et la biologie humaine. Quelques-uns ont critiqué les perspectives émises dans ce rapport. Selon eux, il serait possible de les interpréter comme une volonté, de transférer les coûts de santé de l’État vers les individus, de se concentrer sur les modes de vie de ces derniers, et de réduire la définition de l’environnement à des aspects physiques et non sociaux (Hancock, 1994 ; Labonté, 1994). Cette approche, appuyée par le rapport Lalonde, est en phase avec la santé publique des années 1970 mettant l’accent sur l’épidémiologie des comportements (Kickbusch, 1986). Pour certains, ce rapport serait aussi à l’origine du mouvement mondial de promotion de la santé, culminant en 1986 avec la charte d’Ottawa, et déclinant depuis (O’Neillet al., 2001). Cependant, un premier pas est franchi et « la conception globale de la santé » (Lalonde, 1974, p. 33) crée une brèche dans laquelle de nombreux chercheurs, notamment canadiens vont s’engouffrer. Si Evans et ses collègues (1996) ont eu le mérite, à la suite du rapport Lalonde, de proposer un cadre conceptuel holistique des déterminants de la santé[2], il n’en demeure pas moins que de nombreux intellectuels ont pointé du doigt certains oublis ou certaines incohérences du modèle proposé. Rappelons d’abord, et en quelques mots, la proposition de l’Institut Canadien pour la Recherche Avancée (ICRA).

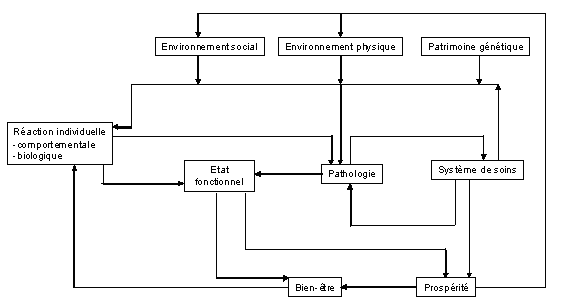

L’approche de la santé des populations de l’ICRA a d’abord été exposée dans un article de la revue Social Science and Medicine en 1990 (Evans et Stoddart, 1990) avant d’être raffinée dans un livre de 1994 (Why are some people healthy and others not ? : the determinants of health of populations), traduit en français en 1996 (Evans et Stoddart, 1996). L’ICRA définit la santé comme « l’absence de maladie ou d’atteinte à l’intégrité des personnes » (Evans et Stoddart, 1996, p. 44) et en lien à la fameuse définition de la santé[3] de l’OMS affirmant que le bien-être constitue l’objectif final des politiques de santé. Selon ces auteurs, comme la figure 1 le montre bien, les déterminants de la santé sont de plusieurs ordres et interagissent entre eux.

Figure 1

Les déterminants de la santé au Canada, selon Evans et Stoddart (1990 et 1996)

La maladie (pathologie) influence l’état de santé de l’individu (état fonctionnel), qui à son tour, va jouer un rôle sur le bien-être de cette personne. Le système de santé (système de soins), quant à lui, va agir en interaction avec la maladie puisqu’il offre des soins et doit également répondre aux besoins. À cela, Evans et Stoddart ajoutent d’autres déterminants pour expliquer l’état de santé de la population. Le patrimoine génétique, l’environnement physique et l’environnement social vont influencer l’apparition de maladie pour toutes les strates de la population. Ce cadre d’analyse pose également une distinction intéressante entre, d’un côté, la maladie diagnostiquée (pathologie), et de l’autre, l’état de santé perçu par les individus (le bien-être). En outre, il est mentionné que les individus vont réagir à leur environnement, tant en ce qui a trait à leurs habitudes de vie ou comportements, que d’un point de vue biologique, ces réactions biologiques ne se limitant pas au système immunitaire. Enfin, à tout cela, le modèle proposé ajoute que l’économie et notamment la prospérité sont des déterminants essentiels de la santé. Arguant qu’une société doit faire des choix et que les systèmes de santé doivent nécessairement recevoir des ressources qui ne seront pas affectées à d’autres secteurs, la prospérité aura un caractère déterminant dans le bien-être des individus. La prospérité aura également des incidences sur les environnements physiques et sociaux. Pour les auteurs de ce cadre, il existe donc une rétroaction entre la prospérité et la santé et le bien-être.

Soulignons, avant de présenter quelques critiques du modèle de l’ICRA, que depuis les années 1990, plusieurs autres tentatives de conceptualisation des déterminants de la santé des populations ont été proposées au Canada. Nous pensons notamment aux cinq catégories mises de l’avant par un comité provincial, fédéral et territorial : conditions de vie et de travail, environnement physique, comportement personnel en matière de santé et capacités d’adaptation, services de santé, patrimoine génétique et biologique (Comité consultatif fédéral provincial et territorial sur la santé de la population, 1999). Mentionnons aussi la proposition de Hancock, Labonté et Edwards (1999), visant à définir des indicateurs de santé des populations selon une approche participative. Ils avancent que l’état de santé s’explique par l’intervention de six déterminants [qualité de l’environnement et de l’écosystème sanitaire, activité économique, cohésion sociale, équité (y compris le pouvoir), sustainability, livability] agissant selon un processus à plusieurs dimensions (éducation, participation – empowerment – droits civils, performance gouvernementale). Mais fondamentalement, ces propositions sont proches de celles de l’ICRA, les plus détaillées du point de vue scientifique et relevant d’un paradigme très économique, ce qui leur a valu certaines critiques, comme nous allons le voir maintenant.

L’une des critiques est celle de la simplification. Ainsi le Critical Social Science Group reproche aux experts de l’ICRA, entre autres choses, d’avoir réduit la complexité des relations sociales et de la société à de simples « cases » reliées entre elles (Polandet al., 1998). « Society […] is grossly undertheorized », remarque un autre chercheur (Hayes, 1994, p. 123). Selon d’autres auteurs, toujours canadiens (Raphaël et Bryant, 2002), le contexte et les relations de pouvoir sont oubliés, et le cadre d’analyse ne permet pas la prospective ni ne laisse place au changement social. L’absence de prise en compte du contexte est aussi vilipendée par Hayes (1994), qui affirme que la généralisation à l’ensemble des sociétés, de données probantes, mais parcellaires, concernant le rôle de certains facteurs sur la santé dans des contextes particuliers, n’est pas réaliste. Cette approche de la santé des populations est, selon Raphaël et Bryant (2000), fondée sur une perspective top-down, ne laissant aucunement la place, contrairement à la vision de la promotion de la santé, disent-ils, aux connaissances et aux compétences des individus et de la communauté. La perspective de l’ICRA est essentiellement économique tandis que la promotion de la santé a une approche plus sociale soutenue par une myriade de disciplines (O’Neillet al., 2001). Voilà pourquoi Hayes (1994) affirme que le modèle émanant du groupe dirigé par Evans évacue les questions fondamentales concernant l’épistémologie, l’idéologie et la philosophie qui le sous-tendent, créant « a false consensus of scientific neutrality » (Coburnet al., 2003, p. 395). D’autres observations à propos de ce modèle concernent la rétroaction entre la prospérité et la santé, et notamment l’impasse sur la distribution de la richesse (Polandet al., 1998), sur le niveau où la prospérité opère (individuel vs société) (Hayes, 1994) ou encore sur les enjeux éthiques liés à cette relation réflexive (Berlingueret al., 1996) ; nous y reviendrons dans le cas français.

Le modèle québécois en émergence

Pour ce qui est du Québec, nous ne retenons pas l’histoire de la prise en compte des facteurs sociaux et politiques comme déterminants de la santé, d’autres l’ayant déjà fait brillamment (O’Neill et Cardinal, 1998) ; nous noterons simplement que, comme au Canada, c’est au milieu des années 1970 que les acteurs québécois ont pris conscience de la nécessité de concilier les aspects sociaux et médicaux, notamment à la suite de la commission Castonguay-Nepveu. Au début des années 1980, un livre, aujourd’hui trop souvent oublié, est publié au Québec pour proposer aux lecteurs francophones l’état critique des connaissances du modèle biomédical dominant (Bozzini et al., 1981). Un peu plus tard, après une autre commission d’enquête (Rochon), la politique de santé et de bien-être de 1992 va dans le même sens. Elle préconise que la santé et le bien-être soient « au coeur du développement social et économique, et non plus [… abordés] seulement comme un domaine spécialisé réservé à un secteur d’activité » (Gouvernement du Québec, 1992, p. 10). C’est peut-être pour éviter les débats autour du modèle de l’ICRA que les spécialistes québécois de la santé publique ont préféré s’orienter vers un modèle plus systémique. Bien que la démarche du groupe canadien constitue la toile de fond des propositions théoriques québécoises, le ministère de la Santé s’appuie sur un cadre d’analyse systémique développé au milieu des années 1990 (Clarkson et Pica, 1995). S’inspirant des stratégies d’actions de la politique de santé et de bien-être de 1992, des recommandations à l’attention des décideurs de la politique de santé mentale du Québec et enfin des réflexions écologiques de Bronfenbrenner, Clarkson et Pica (1995) ont proposé un cadre d’analyse comportant cinq paliers agissant sur la santé et le bien-être des individus. Les déterminants de la santé, en interaction permanente au sein d’un système ouvert, sont les caractéristiques de l’individu, le milieu immédiat de vie de ce dernier, son réseau d’appartenance, ses conditions sociales et l’environnement physique et enfin, les normes, valeurs et idéologies dominantes. Cette perspective est très proche de celle de Dahlgren et Whitehead (1992)[4], semble-t-il non connue à l’époque des spécialistes québécois. En revanche, et à juste titre, Dahlgren et Whitehead ont précisé que si l’âge, le sexe et les facteurs génétiques étaient des éléments déterminants de la santé, il était impossible d’intervenir sur eux. Le modèle québécois prête un peu à confusion sur ce plan mais il est attrayant dans la mesure où il n’occulte pas l’importance des rapports sociaux. De surcroît, il apporte un élément original et rarement abordé, celui des normes, des valeurs et des idéologies dominantes dans une société. Ce cadre conceptuel a été adopté et employé pour la première fois lors de la dernière enquête provinciale sur la santé de la population québécoise (Institut de la statistique du Québec, 2000). Cependant l’accent mis sur les caractéristiques des individus et leurs comportements personnels a pour corollaire la dépréciation de l’influence des déterminants sociaux et politiques. De plus, le modèle a été presque exclusivement appliqué dans une visée descriptive, permettant à l’ISQ de disposer d’un plan, mais peu explicite lorsqu’il s’agit de comprendre l’interaction des multiples paliers pour expliquer l’état de santé et de bien-être des Québécois. « Plus on s’éloigne du noyau central du modèle, moins les indicateurs relèvent de domaines familiers aux chercheurs de la santé et des services sociaux » (Institut de la statistique du Québec, 2000, p. 54), écrivent les auteurs du rapport. Si le modèle proposé est intéressant, il reste donc encore beaucoup de chemin à parcourir pour que la dimension politique des rapports sociaux en cause dans l’état de santé des individus soit prise en compte. Ceci explique aussi pourquoi les données permettant de comprendre les déterminants sociaux de la santé sont si maigres au Québec (Paquet et Tellier, 2003).

Ainsi, nous pouvons constater que si le développement des connaissances au Canada et au Québec, en ce qui a trait à l’élargissement du concept de santé et de ses déterminants, a permis de prendre conscience de la multiplicité des facteurs agissant sur la santé des populations, et de ne plus se limiter à la simple rétroaction « pathologie-système de soins »[5], il a toutefois laissé à l’écart les relations de pouvoir et le politique de la santé publique canadienne ou internationale. Au Canada, le modèle de l’ICRA a beaucoup influencé les décideurs, contrairement à celui, plus social, prôné par la promotion de la santé (O’Neillet al., 2001). Il a été largement utilisé, notamment pour justifier quelques compressions budgétaires dans le système de santé (Robertson, 1998), et il est peu probable que les critiques apportées à ce modèle aient porté au-delà des pages des revues académiques. Au Québec, ce modèle était en phase avec le vent communautaire qui a soufflé sur la santé publique au début des années 1970, bien que nous puissions aujourd’hui être un peu inquiet, tout comme l’Association pour la santé publique du Québec, concernant l’accent mis par les institutions provinciales sur la prévention, concrétisé par la nomination d’un ministre délégué à la prévention (notion très restrictive, plus liée à la maladie qu’aux déterminants de la santé), et non à la promotion de la santé ou la santé communautaire.

Les déterminants de la santé en France

L’Atlantique serait-il plus large qu’il n’y paraît ? Dans son rapport triennal consacré aux années 1994-1998, le Haut Comité de la santé publique (HCSP) (1998) discute de la santé de la population française à partir de déterminants absents de son précédent rapport de 1994. L’environnement physique et les déterminants liés au travail sont pris en compte, tandis que ceux concernant les comportements individuels et l’environnement social se retrouvent dans le même chapitre. Aucune référence, dans ce volumineux rapport, n’est faite aux nouveaux développements concernant les déterminants de la santé des populations[6]. Il faut retourner aux annexes du rapport de 1994 pour trouver une référence aux travaux de l’ICRA (Haut Comité de la santé publique, 1994), et il faut attendre le rapport de 2002 pour que les recherches d’outre-atlantique soient incorporées dans les travaux des groupes de travail français (Haut Comité de la santé publique, 2002). La santé en France 2002 est le troisième rapport triennal réalisé par le HCSP depuis sa création en 1991. Alors que les recherches de l’ICRA datait de 1990 (Evans et Stoddart, 1990), il a fallu attendre plus de dix ans pour qu’elles soient prises en considération, d’une manière explicite en France.

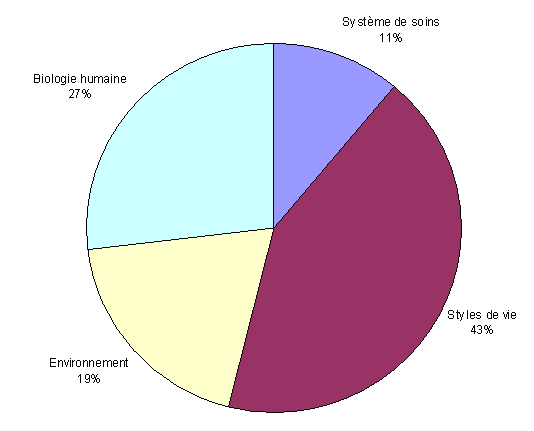

Cela ne paraît pas étonnant lorsque l’on examine de plus près le récent discours du ministre de la Santé de ce pays et l’ouvrage récent de son ex-directeur général de la santé (DGS). Effectivement, dans une allocution auprès de l’Académie Nationale de Médecine, le ministre Mattei, un médecin s’exprimant devant des médecins, fournit un élément de réponse à cette mise à l’écart du modèle des déterminants de la santé. Il affirme, en effet, qu’il est « convaincu que [le] devoir de santé publique, […] n’est autre, en définitive, que celui d’organiser de façon moderne le fonctionnement des services de santé » (Mattei, 2002, p. 3). L’analyse sans concession de la crise de la canicule à l’été 2003 (15 000 victimes) de la part de l’ancien DGS, démissionnaire, apporte le même éclairage (Abenhaim, 2003). Certes, celui-ci évoque la misère de la recherche et de la formation en santé publique ou encore l’absence d’action de prévention (97 % du budget de la santé est consacré au système de soins). Mais ce médecin-épidémiologiste (en partie formé au Canada) explique que pour déterminer les 100 objectifs de santé publique du pays, il a convoqué en 2002 une centaine de spécialistes français, « la plupart des experts représentant l’ensemble des domaines de la santé » (Abenhaim, 2003, p. 161) ; dans la liste, point de sociologue, d’anthropologue ou d’autres experts des sciences sociales. Reconnaissons que cette situation n’est pas loin de la rétroaction « pathologie-système de soins », ce qui ne semble pas étonner les critiques français de la santé publique, avançant que ce qui caractérise les politiques de santé publique dans ce pays est qu’elles se concentrent le plus souvent sur la seule organisation du système de soins (Drulhe, 2000 ; Langet al., 2002 ; Lecorps et Paturet, 1999). D’autres experts français s’étonnent aussi de la proportion démesurée que prend le développement de la sécurité sanitaire par rapport à celui, très faible selon eux, de la lutte contre les inégalités sociales de santé (Pradeauet al., 2001), alors que la contribution potentielle du système de soins à la réduction de la mortalité n’est que de 11 %, comparativement aux autres déterminants (figure 2).

De plus, Mattei cite abondamment un récent rapport de l’Académie Nationale de Médecine qui paraît l’avoir beaucoup influencé. Ce rapport tente de répondre à la question dont il a pris le titre : Comment développer et améliorer les actions de prévention dans le système de santé français (Tubiana et Legrain, 2002) ? Lorsque les auteurs analysent les interventions visant à prévenir les comportements à risques des individus, ils avancent que les échecs relatifs trouvent une partie de leur explication dans le fait que les lois (liées au tabac par exemple) n’ont pas été respectées et que rien n’a été fait pour « sanctionner les contrevenants qui continuent donc à donner le mauvais exemple » (Tubiana et Legrain, 2002, p. 2). Les inégalités de santé sont souvent abordées dans ce rapport, sans pour autant que la question sociale et (ou) politique ne soit réellement prise en compte. On apprend notamment que la surmortalité dans les milieux défavorisés trouve ses causes dans le tabac, l’alcool, l’alimentation, le suicide et les accidents, toutes causes classées par les auteurs dans le volet des « comportements à risques » : « une conclusion s’impose : la meilleure façon de réduire les inégalités est de développer non seulement l’instruction (acquisition des connaissances) mais aussi l’éducation (capacité à mettre en oeuvre ses connaissances) » (Tubiana et Legrain, 2002, p. 12). Lorsque l’on sait, et depuis longtemps grâce aux travaux de Bourdieu et Passeron, combien l’école française peut être source de statu quo, voire d’accroissement des inégalités (Zorman, 2001), nous sommes en droit de nous interroger sur de tels préceptes.

L’approche proposée dans ce rapport de l’Académie est on ne peut plus stigmatisante pour les individus et rejoint le courant de la promotion de la santé centré sur les individus (le victim-blaming) ignorant les enjeux politiques, économiques et sociaux sous-jacents à ces comportements individuels (Lupton, 1995). Cela pourrait, dans certains cas, facilement dériver vers la violence symbolique du culturalisme qui, comme dans le cas du saturnisme chez les familles africaines installées à Paris, cherche (et trouve) des explications dans la culture de l’Autre au lieu de remettre en cause le système politique engendrant le regroupement de ces familles dans des taudis (Fassin, 2001). Ainsi, les auteurs du rapport relèguent les plus pauvres à leur triste sort, et sans remettre en cause les fondements sociaux de leur situation. Cela semble le propre des interventions de prévention qui n’accordent pas, en France, « grand intérêt pour les populations défavorisées et privées de tout pouvoir » (Lecorps et Paturet, 1999, p. 35). Une autre raison en serait que « c’est l’objet même des inégalités sociales de santé […] qui ne semble pas concerner la plupart des sociologues de la santé en France » (Goldberget al., 2002, p. 113). Mais poursuivons notre analyse.

Figure 2

Contribution des déterminants à la réduction de la mortalité, adapté de Dever G.E.A. (1976), cité par Pineault et Daveluy (1995)

Le rapport de 2002 du HCSP prenait en compte un plus large spectre de déterminants de santé que les précédents. Dans le chapitre consacré aux inégalités de santé, les auteurs proposent d’élargir la conception des déterminants de la santé et d’utiliser le modèle (figure 3) conçu par les experts de l’ICRA.

Cependant, s’ils présentent un schéma reprenant en partie le modèle de l’ICRA, ils ne retiennent de ce dernier que le fait qu’il permet « d’envisager la santé du point de vue des attitudes et des comportements » (Haut Comité de la santé publique, 2002, p. 215). L’individu sera-t-il une nouvelle fois blâmé pour son mode de vie ? N’est-ce pas une façon de « botter en touche » et d’occulter la dimension politique des rapports sociaux à propos de l’état de santé des populations en général, et des inégalités de santé en particulier ?

Figure 3

Les déterminants de la santé en France, selon le Haut Comité de la santé publique (2002)

Nous pourrions répondre par l’affirmative puisque, outre le choix de ne retenir du modèle de l’ICRA que les seuls comportements et attitudes des individus, une des fameuses « cases » portant le plus à discussion a disparu du modèle. La prospérité, qui devrait être remplacée par l’équité selon certains (Polandet al., 1998), s’est envolée. L’économie n’est plus dans le modèle français et ne contribue pas à l’état de santé et de bien-être de la population. Est-ce une manière de ne pas ouvrir la boîte de Pandore pour ne pas revoir apparaître, traduites en français, les controverses, essentiellement académiques semble-t-il, du Canada anglais ? Ou est-ce la manifestation d’un courant dominant en France où, finalement, les déterminants de la santé se résument à la seule composante propre au système de soins, tel que le discours du ministre le laisse croire ? Les rapports sociaux et les déterminants politiques sont ainsi largement mis de côté et l’épineux dilemme de la régulation du marché par l’État, ou de l’économie par le gouvernement est ainsi évacué.

Les inégalités sociales de santé et l’action politique

Nous serions trop sévère si nous terminions ici notre essai. Nous voulons revenir à un certain optimisme, à tout le moins rhétorique. D’abord, il convient de rendre aux auteurs du rapport du HCSP de 2002, leur volonté de faire prendre conscience aux décideurs et aux lecteurs, à la suite de Leclercet al. (2000), que les inégalités de santé en France doivent être prises au sérieux, ce que répète Pierre Aïach depuis plus de 20 ans (Aïach, 2000b ; Aïachet al., 1987). Un cinquième de ce rapport est consacré aux inégalités de santé, ce qui n’est pas rien. Ensuite, en ce qui concerne la question des rapports sociaux et la dimension politique de la santé et des inégalités de santé, citons le rapport : « Globalement, les inégalités de santé constituent ainsi l’une des facettes (et une conséquence) des inégalités sociales » (Haut Comité de la santé publique, 2002, p. 219), ce qui est loin d’être toujours clairement affirmé ! Enfin, à l’instar de leurs collègues d’outre-Manche (Acheson, 1998), les auteurs du rapport réclament que toutes les politiques publiques prennent en compte « la dimension de santé qu’ils [les décideurs] impliquent du point de vue des inégalités sociales et spatiales de santé » (p. 243).

Gageons que les décideurs en France sauront user de leur position pour appliquer de telles recommandations, comme le laisse entendre le discours du ministre précisant que l’un des deux objectifs de sa prochaine loi quinquennale de programmation en santé publique sera la prévention de la mortalité et de la morbidité évitables et la réduction des inégalités. Mais il faudra pour cela prendre conscience que ces inégalités de santé trouvent leurs fondements dans l’organisation sociale et politique, et non pas uniquement dans les comportements individuels. Une politique fondée sur des interventions de prévention auprès d’individus ayant des comportements dits à risque, n’est aucunement une solution pour contrer les inégalités sociales de santé (Aïach, 2000a ; Renaud, 1996). Et pourtant, la majeure partie des interventions visant à réduire les inégalités de santé sont encore mobilisées pour agir sur l’individu et non sur des déterminants plus larges (Gepkens et Gunning-Schepers, 1996 ; Whitehead, 1995). De surcroît, et contrairement à ce que prétend le ministre, les défis liés à la réduction de ces inégalités de santé ne sont pas de l’ordre sanitaire (Mattei, 2002, p. 6), autrement dit liés au système de santé. Évidemment, il ne s’agit pas de nier certaines inégalités d’accès aux soins en France qui persistent, mais il faut comprendre que les défis sont essentiellement d’ordre social et politique. La réduction des inégalités sociales de santé par l’intermédiaire de l’implantation de programmes ou de politiques publiques semble possible, comme plusieurs exemples le montrent en partie (Mackenbach et Bakker, 2002 ; Mackenbach et Stronks, 2002), mais encore faut-il que les personnes disposant du pouvoir politique décident d’en faire une priorité et lui allouent des subsides. Les enjeux sociaux de la santé publique ne sont pas principalement liés à la violence, comme l’avance le ministre dans son discours, ils sont surtout liés, pensons-nous, à l’absence d’une justice sociale dont les conséquences se mesurent à l’aune de l’ampleur des inégalités sociales de santé, de la surmortalité des hommes par rapport aux femmes, des ouvriers par rapport aux aux français, et cetera[7].

Contrairement à ce qu’affirmaient Rousseau avant-hier et Rawls hier, les inégalités sociales de santé ne sont pas naturelles, mais la résultante d’un processus subtil et complexe d’inégalités sociales, d’incorporation des inégalités dans les corps, pour reprendre les mots de Fassin (1996). Pour le dire autrement, les disparités devant la mort et la maladie sont l’aboutissement d’un mécanisme cumulatif (Aïach et Cèbe, 1994) d’injustices sociales dans lesquelles les « faiseurs » de politiques publiques se complaisent tant et autant qu’ils n’auront pas décidé de remettre en cause cet état de fait.

Pour qu’une politique publique émerge, selon un spécialiste (Kingdon, 1995), il faut qu’il y ait la rencontre (coupling), initiée par un entrepreneur politique au moment où apparaît une opportunité (fenêtre), du courant des problèmes et du courant de la politique (politics), le courant des solutions étant également présent mais demeurant plus éloigné (loosely coupled). Sans cette rencontre, aucune politique ne peut faire surface, les problèmes demeurent irrésolus, des solutions existent ou sont promues par certains acteurs mais ne sont pas recevables et les orientations politiques du moment ou les idées du temps présent ne peuvent être appliquées. Mais lorsque apparaît le moment opportun dans le courant des problèmes ou des orientations, ce qui est rare et éphémère, un entrepreneur politique usera de ses diverses ressources et mettra tout en oeuvre pour que ceux-ci se rejoignent, étant entendu que la résolution des problèmes n’est pas impossible et que certaines solutions sont connues, afin qu’émerge une politique publique. Précisons que la présence d’entrepreneurs n’est pas cantonnée dans un seul courant mais ceux-ci peuvent, au contraire, surgir de tous les courants, selon la situation et la prédominance de l’un ou de l’autre. Dans le cas des inégalités sociales de santé, il est manifeste que le problème est aujourd’hui bien identifié et la connaissance scientifique remonte au XVIIe siècle (Bourdelais, 2000). Par contre, et ce qui pourrait rendre intelligible le fait qu’aucune politique publique réelle de lutte contre les inégalités sociales de santé n’émerge en France, est que les décideurs n’ont pas encore véritablement mesuré l’ampleur du problème puisque « la permanence de son invisibilité dans l’espace politique en constitue un trait essentiel » (Drulhe, 2000, p. 49). Marianne Berthod-Wurmser (1998) avance deux raisons, parmi d’autres, pour expliquer cela : les caractéristiques du système de santé français où l’État est en position de recul, et l’influence de la profession médicale avec sa vision individuelle et non populationnelle de la santé. Il faut aussi ajouter qu’en France, le système de la recherche en général et les équipes de chercheurs en particulier, n’ont que très récemment (1997) pris conscience du problème et de la nécessité d’accroître les connaissances à propos des inégalités sociales de santé (Berthod-Wurmser, 1998 ; Lang et al., 2002). Pour reprendre les étapes du continuum d’actions (figure 4) liées à la réduction des inégalités sociales de santé (Whitehead, 1998), nous pourrions aisément avancer, à l’instar de Mackenbach et ses collègues (2002), que la France fait partie des pays du peloton de queue, avec le Canada et le Québec, ajouterions-nous. Le problème est mesuré, plus ou moins reconnu et certains ont attiré l’attention de la population sur cette question, mais la réponse se situe globalement dans une sphère de l’indifférence ou du déni ; ce serait le cas au Canada (Glouberman et Millar, 2003) ; quant au Québec, notre analyse du récent programme de santé publique 2003-2012 montre très clairement cet état de fait. Alors que les experts précisent que la réduction des inégalités de santé est un des quatre défis de la santé publique, aucun des 87 objectifs de ce programme ne concerne cette réduction (Ridde, 2004).

Si les solutions ne sont pas encore toutes connues, certaines expériences anglaises, hollandaises ou suédoises par exemple (Mackenbach et Bakker, 2002), ont montré que la réduction des inégalités sociales n’est ni une aporie ni un projet irréaliste.

Il est assurément plus facile de tancer les victimes et leurs comportements individuels que de remettre en cause les processus sociaux sous-jacents à la création de ces disparités devant la mort et la maladie. Élucider et rendre intelligibles ces processus est un des enjeux de la santé publique (Drulhe, 1996). De surcroît,

La plupart des interventions qui ne se fixent pas pour but la diminution des disparités, que ce soit dans le domaine social ou sanitaire, produisent presque toujours, même lorsqu’elles réussissent à atteindre leur objectif d’amélioration de la santé de la population dans son ensemble, une aggravation des écarts. La réduction de l’inégalité devant la santé relève donc avant tout d’un préalable de nature politique et non d’un simple choix à caractère technique.

Fassin, 2000b, p. 33

En 1988, le directeur général de l’OMS s’inquiétait : « public health has lost its original link to social justice, social change and social reform » (Hancock, 1994). Quinze ans plus tard, la (nouvelle) santé publique doit, selon nous, retrouver son rôle originel et être un moteur de la remise en question des inégalités sociales de santé : la planification ne se résume pas à un instrument technique et peut aussi être un outil pour impulser le changement social (Blum, 1981).

Figure 4

Le continuum d’actions concernant les inégalités de santé, traduit et adapté de Whitehead (1998)

Au Québec, les décideurs semblent avancer doucement dans le continuum d’actions présenté dans la figure 4 puisque la récente loi de santé publique impose au ministre de cibler « les actions les plus efficaces à l’égard des déterminants de la santé, notamment celles qui peuvent influencer les inégalités de santé » (Gouvernement du Québec, 2002, p. 6). Le programme national de santé publique 2003-2012 reconnaît l’existence d’inégalités de santé et que certains sous-groupes de la population sont moins nantis que d’autres. Dans la discussion des principaux enjeux contemporains de santé publique, le programme affirme que « le quatrième et dernier défi réside dans la réduction des inégalités en ce qui concerne la santé » (Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2003, p. 16). Cependant, parmi les 87 objectifs du programme, répétons-le, aucun ne vise la réduction des écarts entre des sous-groupes de la population. L’unique domaine (le développement des communautés) évoquant clairement « des activités qui réduisent les inégalités de santé » (Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2003, p. 71), est le seul dont aucun objectif n’a été préalablement déterminé. Ainsi, l’obligation légale de réduire les inégalités de santé et la précision que cela constitue une priorité de santé publique au Québec, paraissent encore cantonnées au plan discursif, ce qui va à l’encontre, non seulement des propositions précédemment évoquées par Didier Fassin (2000b), mais surtout, permettons-nous de le souligner, de la vision rawlsienne de la justice telle que véhiculée par les acteurs de la santé publique au Québec (Massé, 2000).

En France, la formulation et l’adoption prochaine de la nouvelle loi de santé publique pourrait être une occasion inespérée pour, qu’en premier lieu, les femmes et les hommes politiques prouvent que l’injustice sociale n’est plus acceptable à leurs yeux, et qu’en second lieu, les acteurs de santé publique ne soient plus perçus comme des « discoureurs sans pratiques » (Fassin, 2000a, p. 71) et que leur discipline ne soit plus « le parent pauvre de l’action publique » (p. 59). À la lecture des réflexions et propositions de la Société française de santé publique (SFSP) eu égard à ce projet de loi, nous découvrons que si cette dernière paraît implicitement évoquer un cadre conceptuel des déterminants de la santé relativement large, « la santé publique ne se pratique pas en vase clos » (p. 7), il n’en demeure pas moins qu’il a fallu attendre la version finale des propositions pour que les inégalités sociales de santé soit considérées par les professionnels français comme une priorité de santé publique (SFSP, 2002a). En effet, dans le document de consultation, cette question n’était aucunement abordée (SFSP, 2002b). Le projet de loi en attente de la seconde lecture à l’Assemblée nationale dispose uniquement de deux objectifs (sur 100) non quantifiés de réduction des inégalités de santé. Les législateurs nous disent que la politique concerne « la réduction des inégalités de santé, par la promotion de la santé, par le développement de l’accès aux soins et aux diagnostics » (Sénat, 2004, art. 1er). Il reste donc encore beaucoup d’efforts à fournir pour agir sur les déterminants sociaux et politiques de la santé et des inégalités de santé.

Il serait temps qu’en France et au Québec, un entrepreneur (la SFSP et la Direction de Santé Publique de Montréal-Centre[8] ?) au sens de Kingdon (1995), s’applique enfin à réaliser le couplage du courant des problèmes avec celui de la politique pour qu’une intervention publique de lutte contre les inégalités sociales de santé émerge. La direction politique que prend en ce moment la province québécoise n’est certainement pas de bon augure et la visite officielle en mai 2004 du premier ministre… en France, ne sera certainement pas l’occasion d’une plus grande considération pour les disparités sociales.

Parties annexes

Note biographique

Valéry Ridde

Valéry Ridde termine son doctorat (Ph.D.) en santé communautaire. Il est assistant de recherche / enseignement au Département de médecine sociale et préventive de l’Université Laval au Québec. Sa thèse porte sur l’étude de l’implantation d’une politique publique de santé dans un pays d’Afrique de l’Ouest (Équité et Initiative de Bamako). Il est titulaire d’une maîtrise (M. Sc.) en santé communautaire de cette même université, d’un DESS en gestion et d’une maîtrise de management obtenus en France. Il agit également à titre de consultant en évaluation de programmes tant au Québec qu’au plan international.

Notes

-

[*]

Nous tenons à remercier Pierre Aïach, Maria De Koninck et Guy Fréchet pour les précieuses critiques de versions antérieures, et largement remaniées depuis, de cet article. Les commentaires des deux évaluateurs de la revue ont également été très appréciés.

-

[1]

Le contexte de cette discussion est bien le Canada car il est clair que la définition du concept de santé par l’OMS en 1946 abolissait la vision négative que l’on pouvait en avoir. De surcroît, la perception du rôle de l’environnement sur la santé remonte à plusieurs siècles ; par exemple Jean II le Bon impose en France à l’issue de la peste de 1348 le nettoyage des rues lorsqu’il y a un risque d’épidémie (Bourdelais, 2003).

-

[2]

Précisons qu’une fois ces brèches ouvertes, d’autres universitaires ont, à leur tour, proposé des cadres d’analyse des déterminants de la santé, voir par exemple : (Acheson, 1998 ; Hancocket al., 1999 ; Whitehead, 1995 ; Zöllner et Lessof, 1998). Pour une revue complète, voir Ridde (2001).

-

[3]

« État de bien-être complet physique, mental et social et pas seulement l’absence de maladie ».

-

[4]

Signalons que les auteurs du rapport Acheson en Angleterre concernant les inégalités sociales de santé ont usé, entre autres, de ce modèle.

-

[5]

Nous ne parlerons pas ici de la thèse de Thomas McKeown affirmant que le déclin de la mortalité en Angleterre et au Pays de Galles ne doit rien au développement de la médecine et du système de santé mais plutôt à l’amélioration des conditions de vie et de travail ; ou encore de la thèse de Illich et de sa némésis médicale.

-

[6]

Lang et ses collègues (2002) ont aussi noté que si ce rapport fait bien référence à la question de l’exclusion et des disparités, il ne fait jamais mention d’indicateurs d’inégalités socioéconomiques.

-

[7]

Les données scientifiques probantes s’accumulent sur ces questions, bien que le Québec, comparativement à plusieurs pays, dispose de peu de données selon Paquet et Tellier (2003), (pour des données françaises récentes, voir par ex. : Bihr et Pfefferkorn, 1999 ; Leclercet al., 2000).

-

[8]

Au moment où nous terminons cet article, la Direction de Santé Publique de Montréal-Centre dévoile son nouveau plan d'action 2003-2006. Fidèle à son engagement passé, la lutte contre les inégalités de santé figure à la première place, bien que l'objectif proposé, ni précis ni quantifié, ne favorise pas véritablement la reddition de comptes à cet égard.

Bibliographie

- Abenhaim, Lucien, 2003 Canicules. La santé publique en question, Paris, Fayard.

- Acheson, Donald, 1998 Independent Inquiry into Inequalities in Health Report, London, The Stationery Office.

- Aïach, Pierre, 2000a « La prévention : voie privilégiée pour une santé plus juste ? Une réflexion à mener », Alinéa, 11 : 5-18.

- Aïach, Pierre, 2000b Les inégalités sociales devant la mort dans la région Nord-Pas-De-Calais, Action A10, Prs Cancers.

- Aïach, Pierre, Roy Carr-Hill, Sarah Curtis et Raymond Illsley, 1987 Les inégalités sociales de santé en France et en Grande-Bretagne, Paris, inserm - La Documentation française.

- Aïach, Pierre et Dominique Cèbe, 1994 « Les inégalités sociales de santé », La Recherche, 25 : 100-109.

- Berlinguer, Giovanni, Gabriella Falzi et Irene Figa-Talamanca , 1996 « Ethical problems in the relationship between health and work », International Journal Health Services, 26 : 147-171.

- Berthod-Wurmser, Marianne, 1998 « French research on inequalities in health. Policies and programmes at a turning point », dans : B. Arve-Parès (dir.), Promoting Research on Inequality in Health, Stockholm, 39-51.

- Bihr, Alain et Roland Pfefferkorn , 1999 Déchiffrer les inégalités, Paris, Syros.

- Blum, Henrik, 1981 Planning for health, Generics for the eighties, New York, Human Science Press.

- Bourdelais, Patrice, 2000 « L’inégalité sociale face à la mort : l’invention récente d’une réalité ancienne », dans : Annette Leclerrc, Didier Fassin, Hélène Grandjean, Monique Kaminski et Thierry Lang (dirs), Les inégalités sociales de santé, Paris, inserm - La Découverte, 27-39.

- Bourdelais, Patrice, 2003 Les épidémies terrassées. Une histoire de pays riches, Paris, Éditions de la Martinière.

- Bozzini, Luciano, Marc Renaud, Dominique Gaucher et Jaime Llambias-Wolff, 1981 Médecine et société : les années 80, Laval, Éditions coopératives A. Saint-Martin.

- Clarkson, May et Lucille Pica , 1995 Un modèle systémique pour l’analyse de la santé et du bien-être, Ministère de la Santé et des Services sociaux. (Document de travail.)

- Coburn, David, Keith Denny, Eric Mykhalovskiy, Peggy Mcdonough, Ann Robertson et Rhonda Love, 2003 « Population health in Canada. A brief critique », American Journal of Public Health, 93 : 392-396.

- Comité consultatif fédéral provincial et territorial sur la santé de la population, 1999 Deuxième rapport sur la santé des Canadiens et des Canadiennes, Ottawa, Santé Canada.

- Dahlgren, Göran et Margaret Whitehead, 1992 Policies and strategies to promote equity in health, Copenhagen, Who Regional Office for Europe.

- Drulhe, Marcel, 1996 Santé et société : le façonnement sociétal de la santé, Paris, Presses Universitaires de France.

- Drulhe, Marcel, 2000 « Fin de siècle et inégalités sociales de santé en France : l’amorce d’un débat ? », dans : Annette Leclerc, Didier Fassin, Hélène Grandjean, Monique Kaminski et Thierry Lang (dirs), Les inégalités sociales de santé, Paris, Inserm - La Découverte, 41-51.

- Evans, Robert.G. et Greg L. Stoddart , 1990 « Producing health, consuming health care », Social Science Medicine, 31 :1347-1363.

- Evans, Robert G., Morris L. Barer et Theodore R. Marmor, 1996 Être ou ne pas être en bonne santé : biologie et déterminants sociaux de la maladie, Montréal, Presses de l’Université de Montréal.

- Fassin, Didier, 1996 L’espace politique de la santé, essai de généalogie, Paris, Presses Universitaires de France.

- Fassin, Didier, 2000a « Comment faire de la santé publique avec des mots. Une rhétorique à l’oeuvre », Ruptures, 7 : 58-78.

- Fassin, Didier, 2000b Les enjeux politiques de la santé. Études sénégalaises, équatoriennes et françaises, Paris, Karthala.

- Fassin, Didier, 2001 « Le culturalisme pratique de la santé publique. Critique d’un sens commun », dans : Jean-Pierre Dozon et Didier Fassin (dirs), Critique de la santé publique. Une approche anthropologique, Paris, Balland, 181-208.

- Gepkens, Annemieke et Louise J. Gunning-Schepers , 1996 « Interventions to reduce socioeconomic health differences : a review of the international literature », European Journal of Public Health, 6 : 218-226.

- Glouberman, Sholom et John Millar, 2003 « Evolution of the determinants of health, health policy, and health information systems in Canada », American Journal of Public Health, 93 : 388-392.

- Goldberg, Marcel, Maria Melchior, Annette Leclerc et France Lert, 2002 « Les déterminants sociaux de la santé : apports récents de l’épidémiologie sociale et des sciences sociales de la santé », Sciences sociales et Santé, 20 : 75-127.

- Gouvernement du Québec, 1992 La politique de la santé et du bien-être, Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux.

- Gouvernement du Québec, 2002 Projet de loi no 36. Loi sur la santé publique.

- Hancock, Trevor, 1994 « Health promotion in Canada : did we win the battle but lose the war ? » dans : Ann P. Pederson, Michel O’neill et Irving Rootman (dirs), Health promotion in Canada : provincial, national & international perspectives, Toronto, W.B. Saunders Company Canada, 350-373..

- Hancock, Trevor, Ronald Labonté et Rick Edwards, 1999 Indicators That Count ! – Measuring Population Health At The Community Level.

- Haut Comité de la Santé publique (HCSP), 1994 La santé en France. Annexe : travaux des groupes thématiques, Paris, La Documentation française.

- Haut Comité de la Santé publique (HCSP), 1998 La santé en France 1994-1998, Ministère de l’emploi et de la solidarité, Paris, Haut Comité de la santé publique.

- Haut Comité de la Santé publique (HCSP), 2002 La santé en France 2002, Ministère de l’emploi et de la solidarité, Paris, Haut Comité de la santé publique.

- Hayes, Michael V., 1994 « Evidence, determinants of health and population epidemiology. Humming the tune, learning the lyrics », dans : Michael V. Hayes, Leslie T. Foster et Harold D. Foster (dirs), The determinants of population health : a critical assessment, Victoria, Department of Geography, University of Victoria, 29 : 121-133. (Western Geographical Serie.)

- Institut de la statistique du Québec, 2000 Enquête sociale et de santé 1998, Québec, Institut de la statistique du Québec.

- Kickbusch, Ilona, 1986 « Health promotion : a global perspective », Canadian Journal of Public Health, 77 : 321-326.

- Kingdon, John W., 1995 Agendas, Alternatives and Publics Policies, New York, Harper Collins.

- Labonté, Ronald, 1994 « Death of program, birth of metaphor : the development of health promotion in Canada », dans : Pederson, Ann P., Michel O'Neill et Irving Rootman (dirs), Health promotion in Canada : provincial, national & international perspectives, Toronto, W.B. Saunders Company Canada, 72-90.

- Lalonde, Marc, 1974 Nouvelles perspectives de la santé des Canadiens, Ottawa, Ministre des Approvisionnements et Services.

- Lang, Thierry, Didier Fassin, Hélène Grandjean, Monique Kaminski et Annette Leclerc , 2002 « France », dans : Johan Mackenbach et Martijntje Bakker (dirs), Reducing Inequalities in Health. A European Perspective, London et New York, Routledge, 214-222.

- Leclerc, Annette, Didier Fassin, Hélène Grandjean, Monique Kaminski et Thierry Lang (dirs), 2000 Les inégalités sociales de santé, Paris, Inserm - La Découverte.

- Lecorps, Philippe et Jean-Bernard Paturet, 1999 Santé publique : du biopouvoir à la démocratie, Rennes, Ensp.

- Lupton, Deborah, 1995 The Imperative of Health. Public Health and the Regulated Body, London et Thousand Oaks (Calif.), Sage Publications.

- Mackenbach, Johan et Martijnjje Bakker, 2002 Reducing Inequalities in Health. A European Perspective, London et New York, Routledge.

- Mackenbach, Johan et Karien. Stronks, 2002 « A strategy for tackling health inequalities in the Netherlands », British Medical Journal, 325 : 1029-1032.

- Massé, Raymond, 2000 « Les enjeux éthiques liés à l’autonomie et à la justice sociale : analyse préliminaire du discours des professionnels des directions de santé publique du Québec. », dans : Association pour la santé publique du Québec (dir.), Actes du colloque. Les enjeux éthiques en santé publique, Québec, Association pour la santé publique du Québec, 57-77.

- Mattei, Jean-François, 2002 Le devoir impérieux de santé publique en France et en Europe, Discours auprès de l’Académie Nationale de Médecine, le 1er octobre.

- Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2003 Programme national de santé publique 2003-2012, Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux.

- O’neill, Michel et Linda Cardinal, 1998 « Les ambiguïtés québécoises dans le domaine de la promotion de la santé », Recherches sociographiques, XXXIX, 1 : 9-37.

- O’neill, Michel, Ann P. Pederson et Irving Rootman, 2001 « La promotion de la santé au Canada : déclin ou mutation », Ruptures, 7 : 50-59.

- Paquet, Ginette et Benoît Tellier, 2003 « Les facteurs sociaux de la santé », dans : Vincent Lemieux, Pierre Bergeron, Clermont Bégin et Gérard Bélanger (dirs), Le système de santé au Québec. Organisations, acteurs et enjeux, Sainte-Foy, Les Presses de l’Université Laval, 65-89.

- Pineault, Raynald et Carole Daveluy, 1995 La planification de la santé : concepts, méthodes, stratégies, Montréal, Agence d’Arc.

- Poland, Blake, David Coburn, Ann Robertson et Joan Eakin , 1998 « Wealth, equity and health care : a critique of a ”Population health perspective on the determinants of health“ », Social Science and Medicine, 46 : 785-798.

- Pradeau, Francis, Marie-Christine Pradeau, Elisabeth Benz-Lemoine et Roland Bouet , 2001 « La santé publique pas à pas », Concours Médical, 123 : 1268-1274.

- Raphaël, Dennis et Toba Bryant, 2000 « Putting the population into population health », Canadian Journal of Public Health, 91 : 9-12.

- Raphaël, Dennis et Toba Bryant, 2002 « The limitations of population health model for a new public health », Health Promotion International, 17 : 189-199.

- Renaud, Marc, 1996 « L’avenir : Hygié ou Panacée ? », dans : Robert G. Evans, Morris L. Barer et Theodore R. Marmor (dirs), Être ou ne pas être en bonne santé : biologie et déterminants sociaux de la maladie, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 317-332.

- Ridde, Valéry, 2001 Une recension des cadres conceptuels en santé des populations, Sainte-Foy, Département de médecine sociale et préventive, Université Laval.

- Ridde, Valéry, 2004 « Agir contre les inégalités sociales de santé : tentative d’explications de l’immobilisme des autorités de la santé publique québécoise », Revue Canadienne de Santé publique, 95, 3 : 224-227.

- Robertson, Ann, 1998 « Shifting discourses on health in Canada : from health promotion to population health », Health Promotion International, 13 : 155-166.

- Sénat, 2004 Projet de loi modifié par le Sénat relatif à la politique de santé publique, Paris, République française – Sénat.

- Société française de santé publique (Sfsp), 2002a Construire et développer la santé publique. La société française de santé publique prend la parole. Société française de santé publique http://www.sfsp-france.org/loi-quinquennale/ lpqsp-version-finale.pdf (consulté le 10/12/02).

- Société française de santé publique (Sfsp), 2002b La Société française de santé publique et le projet de loi quinquennale de santé. Réflexions et propositions. http://www.sfsp-france.org/loi-quinquennale/lpqsp.pdf (consulté le 15/11/02).

- Tubiana, Maurice et Marcel Legrain, 2002 « Comment développer et améliorer les actions de prévention dans le système de santé français ? », Bulletin de L’Académie Nationale de Médecine, 186 : 67.

- Whitehead, Margaret, 1995 « Tackling inequalities : a review of policy initiatives », dans : Micahela Benzeval, Ken Judge et Margaret Whitehead (dirs), Tackling inequalities in health. An agenda for action, King’s Fund, 22-52.

- Whitehead, Margaret, 1998 « Diffusion of ideas on social inequalities in health : a European perspective », Milbank Q, 76 : 469-492, 306.

- Zöllner, Herbert et Suszy Lessof, 1998 Santé de la population – Mettre les concepts en application, Copengahen, Oms – Bureau régional de l’Europe.

- Zorman, Michel, 2001 « Précarisation et apprentissages scolaires », dans: Michel Joubert, Pierre Chauvin, Françoise Facy et Virginie Ringa (dirs), Précarisation, risque et santé, Paris, Inserm - Questions en santé publique, 273-291.

Liste des figures

Figure 1

Les déterminants de la santé au Canada, selon Evans et Stoddart (1990 et 1996)

Figure 2

Contribution des déterminants à la réduction de la mortalité, adapté de Dever G.E.A. (1976), cité par Pineault et Daveluy (1995)

Figure 3

Les déterminants de la santé en France, selon le Haut Comité de la santé publique (2002)

Figure 4

Le continuum d’actions concernant les inégalités de santé, traduit et adapté de Whitehead (1998)