Résumés

Résumé

En France, les jeunes femmes affichent un taux de réussite supérieur à celui de leurs homologues masculins à tous les niveaux du système éducatif. Malgré cette supériorité, peu de femmes se spécialisent dans des matières scientifiques pour choisir les disciplines et les professions conformes aux rôles traditionnels déterminés par leur genre. Par ailleurs, encore peu de femmes sont titulaires de diplômes avancés, ce qui les empêche d’atteindre un niveau de réussite professionnelle correspondant à leurs capacités. Le ministère français de l’Éducation nationale a pris des mesures afin de modifier les mentalités et d’offrir les mêmes débouchés aux hommes et aux femmes, mais les progrès demeurent lents.

Abstract

This article discusses the situation of young women in France who have a higher rate of school success than do their male counterparts at all levels in the educational system. Regardless of this superiority, few women specialize in scientific content areas and rather choose disciplines and professions representative of traditional feminine roles. As well, few women have advanced diplomas, which prevents them from attaining professional levels in line with their capacities. The National Ministry of Education in France has developed a plan to modify these mentalities and to offer the same opportunities for men and women, although progress in this is slow.

Resumen

Las mujeres jóvenes, en Francia, logran resultados superiores a los de sus homólogos masculinos en todos los niveles del sistema educativo. Pese a esta superioridad, pocas mujeres se especializan en materias científicas, prefiriendo elegir disciplinas y profesiones conformes con los roles tradicionalmente femeninos. Además, todavía son pocas las mujeres titulares de diplomas avanzados, lo que les impide alcanzar el elevado nivel profesional que corresponde a sus capacidades. El ministerio francés de la Educación ha tomado medidas a fin de modificar las mentalidades y ofrecer las mismas oportunidades tanto a hombres como a mujeres, pero los progresos son todavía lentos.

Zusammenfassung

Die jungen Französinnen haben auf allen Niveaus des Schul- und Bildungssystems bessere Erfolge als ihre männlichen Mitschüler und Kommilitonen. Trotz dieser Überlegenheit gehen nur wenige Frauen in die Naturwissenschaften. Sie wählen eher die Fächer und Berufe, die ihrer traditionellen Geschlechterrolle entsprechen. Nur wenige Frauen besitzen höhere Diplome, was sie darin hindert, im Berufsleben so erfolgreich zu sein, wie es ihre geistigen Kapazitäten erlauben. Das Französische Erziehungsministerium hat daher Maßnahmen ergriffen, um diese Mentalitäten zu ändern und Männern und Frauen die gleichen Berufschancen zu eröffnen, aber die Fortschritte auf diesem Gebiet sind noch sehr langsam.

Corps de l’article

Introduction

Depuis la Deuxième Guerre mondiale, la situation des femmes en France s’est beaucoup améliorée grâce à de nombreuses réformes dans plusieurs domaines. Cependant, l’application de la nouvelle législation ne s’est pas toujours accompagnée d’un changement des mentalités et, à l’aube du XXIe siècle, les différences entre les sexes perdurent. La conférence mondiale sur les femmes, qui s’est tenue à Pékin en 1995, semble avoir servi de catalyseur. C’est ainsi que les mouvements féministes ont accru leur action et que d’autres se sont formés. De nombreuses publications consacrées aux femmes ont vu le jour ces dernières années, qu’il s’agisse d’ouvrages ou de numéros spéciaux de revues professionnelles. Enfin, le gouvernement français a intensifié ses actions en faveur des femmes par un gros effort de féminisation de la fonction publique, en particulier dans le système éducatif où se forgent les mentalités dès le plus jeune âge.

L’objectif de cet article est de montrer que les jeunes Françaises sont affectées par deux phénomènes contradictoires qui perdurent depuis plusieurs décennies. D’une part, on constate une amélioration constante du statut des jeunes filles au sein du système éducatif, ce qui se traduit par une supériorité numérique dans leur réussite à tous les niveaux de la scolarité et dans toutes les disciplines. Parallèlement à ce succès, il s’avère que, sur le marché du travail, les excellentes performances scolaires enregistrées par les jeunes femmes ne se traduisent pas par une réussite professionnelle correspondante : à qualifications égales, les femmes se retrouvent toujours dans des domaines moins valorisés, dans des emplois de niveau moins élevé, et avec des salaires inférieurs à ceux des hommes. Ce texte passera en revue les différents processus qui conduisent à ce bilan négatif – interactions à l’école et maintien des stéréotypes, orientation scolaire et choix des filières – et les nombreuses actions qui ont été entreprises ces dernières années par le ministère de l’Éducation nationale pour éliminer les attitudes sexistes qui persistent et pour permettre aux femmes de se réaliser en fonction de leurs aptitudes.

Ces aspects seront analysés au moyen de différentes approches:

l’approche sociologique pour mettre en lumière les rapports sociaux de genre et aborder la domination des garçons ainsi que la relation qui existe entre la mixité et le développement du virilisme ;

l’approche historique pour la place des femmes dans la société à travers les siècles telle qu’elle est reflétée aujourd’hui dans les manuels scolaires et aux divers échelons du système éducatif et du monde du travail ;

l’approche politique en ce qui concerne les principes d’égalité et d’équité mis en place en éducation et en milieu professionnel ;

l’approche linguistique liée à la féminisation des noms de métiers et au nombre restreint de femmes dans les domaines scientifiques et technologiques ;

l’approche philosophique par les théories de la différence des sexes (universalisme, différencialisme, postmodernisme).

Réussite scolaire: supériorité numérique des jeunes filles

Depuis une trentaine d’année, les jeunes filles affichent de meilleurs résultats scolaires que les garçons. Déjà dans l’enseignement primaire, elles sont majoritaires parmi les élèves « à l’heure » (qui n’ont jamais redoublé) ou en avance. Au collège (quatre premières années du secondaire), elles sont sensiblement plus jeunes que les garçons, ce qui se traduit par un passage plus fréquent que ces derniers en classe de seconde (première année du lycée) générale et technologique (63,8 % contre 58,9 % pour les garçons en 1998) (Durante, 1999).

Si l’on observe les résultats du baccalauréat (diplôme obtenu après un examen en fin d’études secondaires), on note que, depuis une vingtaine d’années, il y a davantage de bachelières (54 %) que de bacheliers (46 %). Le taux de réussite des filles est plus élevé pour tous les baccalauréats : 81,8 % contre 77,4 % de garçons au baccalauréat général, 81,8 % contre 76,2 % au baccalauréat technologique, et 80,5 % contre 78,2 % au baccalauréat professionnel (Renault, 2001, p. 2-3). Les filles sont donc moins touchées par l’échec et le décrochage scolaires (Aubin et Gisserot, 1994).

Dans l’enseignement supérieur, la part des filles a augmenté régulièrement, passant de 50,6 % en 1981 à 54,5 % en 2000 (Aubin et Gisserot, 1994 ; Tixi, Teissier et Vanderschelden, 2001). Leur présence s’est accrue dans toutes les disciplines, avec une large majorité en lettres et en pharmacie, une avance en droit, et l’atteinte de la parité avec les hommes en économie. Depuis 1995, les femmes sont majoritaires dans les facultés de médecine alors qu’elles restent minoritaires en sciences (36 %) malgré un progrès régulier (Terrail, 1997). La meilleure réussite des jeunes filles à tous les niveaux du système d’éducation se remarque dans la majorité des pays occidentaux, notamment au Québec (Gouvernement du Québec, 2002). Il en est de même pour la supériorité numérique dans l’enseignement supérieur, sauf au doctorat, bien que les femmes rattrapent peu à peu les hommes à ce niveau.

En règle générale, leur supériorité scolaire est due aux bons résultats qu’elles obtiennent à tous les niveaux du cursus, mais aussi à leur ambition scolaire. Cependant, il ne faut pas négliger l’influence du milieu social. La supériorité des filles est limitée dans les milieux à fort capital culturel, mais elle est plus élevée quand on se rapproche des classes populaires (Terrail, 1997). Dans les familles de cadres, la réussite scolaire est en effet la norme, pour les enfants des deux sexes. Dans les milieux populaires, les garçons n’accédaient pas autrefois à l’emploi par l’école, mais par l’enseignement professionnel court et il leur a fallu plus longtemps qu’aux filles pour changer leurs pratiques. Ils commencent d’ailleurs, depuis les années 1980, à rattraper le retard pris sur ces dernières (Ibid.) et l’écart de réussite au baccalauréat est passé de 5,4 points en 1999 à 3,5 points en 2000 (Renault, 2001). Mais la réussite scolaire représente d’autres enjeux pour les filles qui savent que les diplômes pourront leur assurer une meilleure insertion professionnelle (Terrail, 1997). Ainsi, les jeunes filles subissent un double handicap de classe et de sexe. L’évolution des scolarisations a entraîné un niveau d’études plus élevé pour toutes les classes sociales, mais non pas la mobilité sociale escomptée dans la mesure où l’accès aux niveaux supérieurs de la hiérarchie sociale s’est déplacé vers le haut (Duru-Bellat, Kieffer et Marry, 2001). Cependant, si les inégalités sociales perdurent chez les garçons, il semble que les filles d’agriculteurs, d’artisans et de commerçants soient moins touchées que celles d’autres catégories professionnelles (Ibid.). Par ailleurs, l’origine sociale affecte les filles différemment selon l’époque : elle était plus marquée chez ces dernières dans la première moitié du XXe siècle alors qu’aujourd’hui elle varie peu entre les sexes, ce qui semble indiquer que les familles ont aujourd’hui les mêmes ambitions pour les garçons et les filles (Ibid.).

Les tests d’évaluation menés par le ministère de l’Éducation nationale montrent globalement une supériorité des filles qui varie en fonction des disciplines (Dessus, 1997). En français, les exercices dans lesquels les filles dominent se caractérisent par le respect des règles formelles et des consignes dans la production d’un texte. En mathématiques, on constate l’égalité dans le primaire, puis une légère supériorité des garçons qui se manifeste au moment de l’adolescence, ce qui laisse supposer que ces écarts seraient attribuables à des intérêts liés au sexe des élèves. Or, les différents intérêts dépendent des représentations sociales transmises par l’éducation familiale et l’école qui véhiculent des valeurs et développent des conduites différentes selon le sexe, telles que la docilité pour les filles, la compétition et l’indépendance pour les garçons (Ibid.).

Interactions en classe et réussite scolaire : analyse des différences filles/garçons

Dans la mesure où les filles surpassent les garçons sur le plan de la réussite scolaire, on est amené à s’interroger sur le rôle joué par les interactions qui ont lieu dans la classe. Une enquête réalisée en France en 1987 a permis d’observer 700 élèves scolarisés dans 55 classes de sixième et cinquième (deux premières années de l’enseignement secondaire) par caméra-vidéo placée dans la salle de classe (Felouzis, 1993). Selon cette étude, il semble que les filles adoptent plus souvent des comportements de participation (20 % d’écart entre filles et garçons), sous forme de travail de groupe notamment (Ibid.). C’est aussi par leur plus grande capacité à se concentrer sur les tâches scolaires et le travail demandé (10 % d’écart), et en écoutant le professeur parler (10 % d’écart) que les filles se particularisent. Du côté des garçons, on retrouve une forte tendance à l’agitation individuelle : ils se livrent bien plus souvent au bavardage (24 % d’écart), aux grimaces, aux gestes et aux rires bruyants (19 % d’écart) qui perturbent sérieusement les cours (Ibid.). De même, les formes les plus rares et les plus extrêmes du chahut (bousculades et bagarres), considérées comme des manifestations d’affirmation virile, sont exclusivement commises par des garçons. Ainsi, les filles semblent plus souvent adopter le comportement du bon élève, alors que les garçons paraissent moins aptes à maîtriser les exigences de l’interaction pédagogique (Ibid.). Toutefois, la relation entre les comportements et les performances scolaires est plus complexe et il faut tenir compte de l’origine sociale des élèves qui reste le principal facteur de la réussite scolaire, malgré les efforts de démocratisation qui ont été déployés au sein du système éducatif (Weidmann-Koop, 2000). Les comportements qui correspondent le plus aux attentes des professeurs sont ceux des élèves de milieu cadre et l’enquête de 1987 a d’ailleurs permis d’établir quatre types d’élèves : les filles de milieu cadre qui possèdent une maîtrise parfaite du « métier » d’élève, les filles de milieu ouvrier qui déjouent les écueils de la pédagogie invisible au moyen de différentes stratégies dont le travail de groupe, les garçons de milieu cadre qui, malgré leur participation au chahut, font preuve d’une juste appréciation des normes et de leurs limites et, enfin, les garçons de milieu ouvrier qui manifestent, par un chahut plus intense, un refus du système éducatif (Ibid.).

La relation pédagogique qui s’établit dans la classe entre élèves et enseignants joue aussi un rôle non négligeable dans la réussite et l’échec scolaires, qu’il s’agisse de la matière enseignée ou du sexe du professeur. À cet effet, l’enseignement des langues génère des comportements de participation nécessaires à l’acquisition de la compétence linguistique alors que les mathématiques sont plus orientées vers la concentration et leur enseignement se pratique le plus souvent sous forme de cours magistral. Les arts plastiques se prêtent au travail de groupe qui entraîne souvent des comportements de chahut. Par ailleurs, le fait que le professeur soit un homme ou une femme influe sur les comportements des élèves. Les hommes professeurs encouragent des comportements de concentration : regarder le tableau, écouter et prendre des notes lorsque le professeur parle. Les enseignantes, en revanche, tendent à favoriser les comportements de participation, l’expression orale des élèves entre eux (travail de groupe) ou en interaction avec le professeur (poser et répondre à une question) et à susciter des comportements plus souvent chahuteurs : les grimaces et rires sont plus fréquents avec des femmes qu’avec des hommes, quel que soit le sexe des élèves. De plus, les professeurs de maths (hommes et femmes) s’adressent bien plus souvent aux garçons qu’aux filles alors que les enseignants d’autres matières ne font pas de distinction de sexe, ce qui pourrait bien contribuer au manque de confiance en soi et à la présence massive des filles dans les sections littéraires (Ibid.).

Depuis quelques années, on commence à s’interroger sur le rôle de la mixité dans la promotion de l’éducation des jeunes filles. Ainsi que l’explique Mosconi (2000), la mixité est fort récente en France et n’a été introduite qu’à partir des années 1960. On pensait que la mixité assurerait automatiquement l’égalité, d’autant plus que les filles ont, dans l’ensemble, de meilleurs résultats scolaires que les garçons. Dans les pays anglo-saxons, plusieurs études ont montré que les filles réussissaient moins bien aux examens quand elles étaient dans des classes mixtes que quand elles étaient dans des classes non mixtes, en particulier dans les matières scientifiques, ce qui a entraîné certaines tentatives de retour à la non-mixité. En France, on ne remet pas en question la mixité, mais les différences d’orientation demeurent importantes et l’on sait que les stéréotypes concernant le sexe ont tendance à être plus développés en milieu mixte. Sur le plan des relations des élèves entre eux, la classe mixte est souvent organisée autour de la dominance du groupe des garçons, aussi bien dans la salle de classe que dans la cour de récréation. Les garçons apprennent donc à s’affirmer, à s’exprimer et à contester l’autorité, alors que les filles s’habituent à prendre moins de place physiquement et intellectuellement, à se soumettre à l’autorité et à supporter la dominance des garçons. Mosconi (1989) avait déjà montré que la mixité scolaire avait pour effet de dénier la différence des sexes et que, si elle permettait un droit égal des deux sexes à l’instruction, elle réduisait les différences sexuelles à « l’identité d’un seul sexe, le sexe masculin » (p. 265).

Dans un dossier du Monde de l’éducation consacré à la mixité et aux dangers qu’elle représente pour les garçons, Baumard (2003) remarque que les garçons en situation d’échec scolaire courent le risque de construire leur identité sur une « virilité exacerbée aux fins du machisme et aux antipodes de l’égalité des sexes » (p. 29-30), ce qui, à long terme, pourrait affecter les acquis obtenus grâce aux longues luttes féministes, ainsi que la cohabitation des deux sexes non seulement en milieu scolaire, mais dans la société en général. Elle fait référence au « virilisme », concept avancé par Welzer-Lang (2002) et qui correspond à la réaction des garçons qui, dominés par les filles qui réussissent mieux dès le collège, sont amenés à contester l’autorité des enseignants sous forme de chahut et à réagir contre les filles par des agressions sexuelles. L’auteur va jusqu’à postuler que les garçons considèrent les filles non pas comme objet de compétition, mais plutôt comme un repoussoir leur permettant de construire ce qu’il appelle une « homosocialité » (p. 30).

Les interactions entre élèves des deux sexes, marquées par l’effacement des filles, sont à rapprocher avec le peu de place que celles-ci ont traditionnellement occupé dans la vie publique et dans l’histoire. Dans un livre au titre éloquent, Les femmes ou les silences de l’Histoire, Perrot (1998) démontre que le silence est l’ordinaire des femmes et qu’il convient à leur position de second plan, qu’il s’agisse de l’histoire ou des statistiques qui ont le plus souvent été asexuées. Elle explique que c’est au XIXe siècle que l’histoire est devenue une discipline officielle dont les hommes se sont emparés et qui se limitait à la sphère publique et politique dont les femmes étaient exclues. En France, il a fallu attendre les années 1970 pour qu’on enregistre les premières manifestations d’intérêt pour l’histoire des femmes grâce à une série de facteurs qui ont donné lieu à plusieurs initiatives. Mais ce mouvement ne semble guère avoir modifié l’attitude des historiens ni la place des femmes, à en juger par la recherche et le contenu des manuels scolaires. Ainsi que le montre Thébaud (1998) dans Écrire l’histoire des femmes, on classe souvent l’histoire de ces dernières dans l’histoire des mentalités ou l’histoire sociale. Pourtant, en France comme ailleurs, l’histoire des femmes est bien vivante et a connu des succès de librairie qui témoignent que le public est réceptif et que la demande sociale existe. Mais c’est un courant qui reste encore marginal.

L’orientation scolaire

La supériorité des filles se situe sur le plan général de la scolarisation. Mais si l’on observe le choix des filières, les contenus de formation et la nature des diplômes obtenus, la situation est différente. On voit que les filles sont moins nombreuses à se diriger vers la voie professionnelle : en terminale de baccalauréat professionnel, elles représentent 46,6 % des effectifs et sont majoritaires dans le domaine des services (72,3 %) (Ministère de l’Éducation nationale, 2001b). Dans le domaine de la production, elles sont très minoritaires (9,1 %) mais représentent la quasi-totalité des effectifs dans les spécialités de l’habillement (96,64 %) et des matériaux souples (98,55 %). Au lycée d’enseignement général et technologique, à la différence de l’école, du collège et du lycée professionnel, les filles sont majoritaires et constituent 55,4 % des lycéens (Ibid.). Toutefois, les orientations sont différentes entre les deux sexes (tableau 1).

Tableau 1

Pourcentage de filles dans les différentes filières de classes de terminale des lycées en 2000-2001, publics et privés confondus

Les pourcentages des filières professionnelles n’étaient pas fournis et ont été calculés à partir des chiffres présentés dans Repères (2001).

Ainsi, les filles sont minoritaires en terminale S (scientifique) avec 43,2 % des élèves. Elles sont très majoritaires dans les séries littéraires (82,4 %) et tertiaires (63,3 % en terminale STT), et la terminale SMS est presque exclusivement composée de filles (95,7 %). Or, le baccalauréat S permet d’entreprendre presque tous les types d’études supérieures et offre les meilleures chances de réussite, alors que certains baccalauréats n’offrent que de faibles probabilités de réussite dans la plupart des formations de l’enseignement supérieur. Les choix professionnels des jeunes filles confirment d’ailleurs ces orientations. Les métiers qu’elles aimeraient faire dans l’idéal et ceux qu’elles pensent faire dans la réalité sont homogènes et identiques (Durante, 1999) . Elles se dirigeraient donc spontanément vers deux grands types de professions : celles où l’on soigne, où l’on aide autrui, où l’on éduque, et celles où l’on exerce des fonctions de responsabilité commerciale, d’administration ou de gestion (Guichard, 1990).

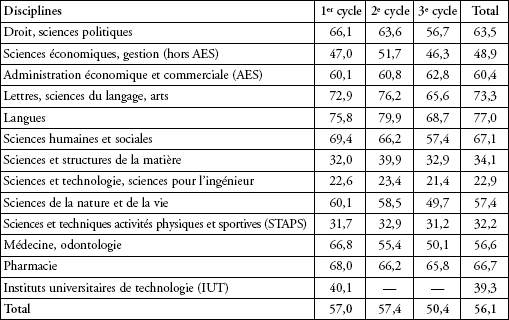

Dans l’enseignement supérieur, les étudiantes représentent 54 % des effectifs avec cependant des variations importantes selon les filières (tableau 2). Dans les universités, elles sont globalement plus nombreuses que les hommes (56,1 %) mais il faut préciser que le taux de féminisation est plus fort au premier cycle (57 %) et au deuxième cycle (57,4 %) qu’au troisième cycle (50,4 %) (Ministère de l’Éducation nationale, 2002c). Elles sont largement majoritaires en lettres et en langues, en sciences humaines et sociales, en droit et sciences politiques et en pharmacie; elles sont plus nombreuses que les hommes en administration économique et commerciale, en sciences de la nature et de la vie et en médecine (tableau 2). Leur meilleure réussite au diplôme entraîne une progression du taux de féminisation du doctorat qui est passé de 31, 5% en 1990 à 41,1 % en 1999 (Ministère de l’Éducation nationale, 2001a) et progresse dans toutes les disciplines scientifiques, surtout en biologie, médecine et santé (51,9 % des nouveaux docteurs en 1997), en sciences de l’homme et humanités (50,6 %) et en chimie (49,3 %). Par contre, en 1997, les étudiantes n’étaient que 22 % en mathématiques et informatique ainsi qu’en physique et sciences de l’ingénieur (Durante, p. 23).

Tableau 2

Pourcentage d’étudiantes dans les universités françaises par cycle et par discipline en 2001-2002

Dans les instituts universitaires de technologie (IUT), elles représentent 40,1 % des effectifs (Ministère de l’Éducation nationale, 2002c) et sont très majoritaires dans les départements du secteur tertiaire à l’exception de l’informatique (13,5 %). Dans le secteur industriel, si elles ne constituent qu’un cinquième des effectifs, elles sont plus nombreuses que les hommes dans les départements de chimie (52 %) et de génie biologique (63 %). Dans les sections de techniciens supérieurs (STS), elles forment près de la moitié des effectifs (50,9 %) depuis plusieurs années et sont concentrées dans les formations tertiaires (Durante, 1999). Dans les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE), filières les plus prestigieuses, elles représentaient 40,5 % des inscrits en 2001-2002 avec une légère augmentation par rapport à 30,1 % en 1980 ; dans les classes littéraires, elles sont 77,3 % des élèves (66 % en 1980), 55,1 % dans les classes économiques et commerciales (42,9 % en 1980), et seulement 27,2 % (contre 17,7 % en 1980) dans les sections scientifiques (Dethare, 2001) ; elles sont plus nombreuses dans les classes préparatoires aux écoles vétérinaires (67,7 %) et les classes préparatoires de biologie, chimique, physique, sciences de la terre (59,8 %) (Durante, 1999 ; Dethare, 2001).

Dans les instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM), elles sont 71 %, chiffre confirmé par la féminisation du corps enseignant, alors que dans les écoles de commerce, gestion et vente, elles représentent 46,6 % des effectifs ; dans les écoles d’ingénieurs, enfin, les femmes sont aujourd’hui 23,6 % contre 14 % en 1980-1981 (tableau 3). Si 2 % de filles étaient admises à l’école polytechnique en 1972 (première année de la mixité de cette école), elles n’étaient que 13 % à y entrer en 1995 (Durante, 1999) et elles y constituaient 16,23 % des effectifs en 1998-1999 (Ministère de l’Éducation nationale, 2002b).

Tableau 3

Pourcentage de femmes dans l’enseignement supérieur autre que l’université en 2001-2002

Les choix d’orientation dépendent d’une suite de décisions de la part des élèves, des parents et des professeurs. Or, Duru-Bellat (1992) montre que les orientations des filles et des garçons ne sont pas en rapport direct avec leur niveau dans les différentes matières et que les filles n’accèdent pas aux filières que leur réussite scolaire pourrait leur laisser escompter. Dans un premier temps, elles se caractérisent par une moindre confiance en elles, particulièrement dans les disciplines considérées masculines – qui sont aussi les plus valorisées – et se livrent à une sorte d’autocensure (Dessus, 1997). Ainsi, si elles excellent en mathématiques, elles craignent de se distinguer de leur groupe d’appartenance sexuelle car elles ne se trouvent pas dans une situation conforme et légitime. Dans un deuxième temps, il semble que les filles soient plus libres de choisir en fonction de leurs intérêts, dans le but de s’épanouir. Contrairement aux garçons, elles ne risquent pas d’être dévalorisées en suivant des études littéraires ou sociales. Ainsi, à résultats scolaires identiques, les garçons sont bien plus souvent que les filles orientés en filière scientifique. Cela conduit donc à penser que « les propositions d’orientation des conseils de classe relèveraient du même consensus social implicite dans le domaine professionnel qui consisterait à exiger d’elles plus que pour les hommes, pour seulement leur donner autant » (Guichard, 1990, p. 4).

Cette faible présence des femmes dans les sciences dites dures peut être interprétée comme une manifestation de la reproduction de la domination masculine analysée sous deux aspects : celui de la construction de l’inaptitude des filles aux mathématiques et à la physique – et du processus d’intériorisation par ces dernières de cette inaptitude – et celui du système scolaire qui légitime cette inaptitude (Ferrand, Imbert et Marry, 2000). En effet, ce n’est pas toujours le goût pour l’exercice des sciences qui explique que cette filière soit tellement convoitée par les garçons, mais bien les meilleures perspectives de carrière qu’elle offre par la suite. Les femmes, en tant que dominées, ne peuvent légitimement prétendre à l’accès à de telles positions et le vieil argument de l’inaptitude des filles pour l’étude des sciences est alors invoqué (Ibid.).

Enfin, on constate qu’une sorte de compromis s’opère entre vie familiale et vie professionnelle : les filles anticipent leur avenir, leur futur rôle professionnel, social et familial. Le choix par une fille d’une orientation masculine exige un effort qui sera peu rentable sur le marché de l’emploi et risque d’avoir des répercussions sur les plans psychologique et social. En s’orientant vers une filière féminine, les filles sont plus sûres d’elles et pourront concilier vie professionnelle et vie privée (Duru-Bellat, 1992). D’autres études menées au Québec confirment ce phénomène : contrairement aux hommes, les femmes continuent à inclure la famille (enfants et relations avec des personnes significatives) dans leur projet de vie, ce qui aura nécessairement des conséquences sur leur statut professionnel (Cloutier, Trottier et Laforce, 1999).

L’insertion professionnelle des femmes: influence du diplôme et du secteur d’activité

Les femmes sont de plus en plus nombreuses à travailler : 80 % de la tranche des 25-49 ans étaient actives en 1998 contre 60 % en 1975. Par rapport au reste de la population active, 44,3 % des travailleurs en 1998 étaient des femmes contre un tiers en 1975. Les comportements d’activité des hommes et des femmes se sont ainsi fortement rapprochés (Battagliola, 2000). Au cours des années 1980, la double activité des couples est devenue la norme et, en 1994, les trois quarts d’entre eux étaient déjà constitués de deux actifs. Le diplôme de la femme, de plus en plus souvent égal, voire supérieur à celui du mari ou compagnon, renforce sa position dans les négociations conjugales (Marry, 1997).

La progression de l’activité des femmes s’est réalisée en période de crise et leurs difficultés ont été plus grandes que pour les hommes. En 1998, plus d’un chômeur sur deux était une femme (Battagliola, 2000). On touche ici au caractère paradoxal de la situation des femmes en France : bien qu’elles soient mieux diplômées que les hommes, leur insertion professionnelle est moins réussie (Marry, 1997). Toutefois, l’ampleur du chômage est inversement proportionnelle au diplôme, en particulier pour les femmes (tableau 4). Les écarts entre les taux de chômage féminins et masculins se sont donc accrus pour les diplômés de l’enseignement professionnel et technique, mais ils se sont inversés pour les diplômés du supérieur : depuis 1994, les jeunes femmes ayant atteint ce niveau sont moins au chômage que les hommes (11,8 % contre 12,7 %).

Tableau 4

Taux de chômage selon le sexe et le diplôme des 15-29 ans d’après les Enquêtes emploi de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)

Aujourd’hui, toutes les professions se sont féminisées, mais la progression est plus remarquable dans les professions moyennes et supérieures qui exigent des diplômes: enseignement, santé, et recherche (Marry, 1997). En 1972 était promulguée la loi sur l’égalité professionnelle entre hommes et femmes, autour du slogan « À travail égal, salaire égal ». En 1983, on a mis en place des dispositions nouvelles pour faciliter l’application de cette loi : outils d’analyse et de comparaison des différences entre salariés masculins et féminins, mesures de rattrapage temporaires au seul bénéfice des femmes, institution de nouveaux moyens de recours (Maruani, 2000). Les écarts de salaire selon les sexes se sont peu modifiés depuis dix ans et, toutes choses égales par ailleurs (diplôme, ancienneté, secteur et taille de l’entreprise), les femmes perçoivent des salaires inférieurs de 14 % à ceux des hommes (Marry, 1997). Au Québec, la situation est un peu plus favorable avec des écarts de salaire entre hommes et femmes allant de 3 % à 6 % en 1994 (Asselin, Gauthier, Lachapelle, Lavoie, Duchesne, Jean, Laroche et Norbert, 1994, dans Daigle, 2000).

De même, à niveau de formation identique, les cheminements professionnels sont moins favorables aux femmes qu’aux hommes (Couppié, 1997). En début de vie active, filles et garçons ont encore des profils d’emploi très distincts: les hommes sont majoritaires dans le secteur secondaire (industrie), surtout dans la production, alors que l’emploi féminin est concentré dans le secteur tertiaire (services). Or, les emplois du secteur secondaire sont plus réglementés par le diplôme, alors qu’ils sont plus flous dans le tertiaire où se dirigent les filles. À l’embauche de ces dernières dans le tertiaire, on privilégie des dimensions informelles de type relationnel alors que pour les garçons qui sont employés dans le secteur secondaire, on respecte une certaine correspondance entre niveau de diplôme et qualification de l’emploi (Ibid.). Enfin, à niveau de formation identique, le diplôme est plus valorisant pour les femmes que pour les hommes car les femmes non diplômées sont plus pénalisées que les hommes non diplômés (Ibid.). De même, la précarité des premiers emplois est plus forte pour les femmes, même aux niveaux supérieurs (Ibid.).

Une enquête récente (CÉREQ, 1997, cité dans Durante, 1999) a suivi les jeunes arrivés sur le marché du travail en 1992. Les femmes de cette génération sont globalement mieux formées et plus diplômées que les hommes, sauf aux niveaux les plus élevés (3e cycle des universités et grandes écoles). Malgré cet avantage, le taux de chômage des femmes est supérieur à celui des hommes : cinq ans après la sortie de formation initiale, 18 % des femmes étaient au chômage contre 15 % des hommes et 28 % des femmes seulement n’avaient pas connu de situation de chômage contre 37 % des hommes (Durante, 1999). Par ailleurs, le salaire médian des femmes de la génération 1992 était de 6 100 F net (930 euro), alors qu’il s’élevait à 7 300 F (1.113 euro) pour les hommes, soit une différence de 17 %. Une part de ces écarts de salaires s’explique du fait que 30 % des jeunes femmes de cette génération travaillent à temps partiel, temps partiel subi pour les trois quarts d’entre elles. Mais ces écarts de salaires existent entre hommes et femmes occupant des emplois équivalents à temps plein : elles sont donc moins payées en vertu de leur sexe (Ibid.). Si le diplôme joue un rôle important, la spécialité de formation est un des facteurs qui influent le plus sur l’insertion et les salaires : les diplômés des filières industrielles et scientifiques (majoritairement des hommes) sont plus favorisés que ceux du tertiaire (majoritairement des femmes) et les diplômes obtenus par les femmes ne sont pas également reconnus et valorisés ; il faut donc plus de diplômes à une femme pour obtenir le même niveau d’emploi qu’un homme (Ibid.). Cette enquête confirme donc que, à leur arrivée sur le marché du travail, les jeunes femmes rencontrent toujours des difficultés liées à leur sexe: taux de chômage et précarité plus importants, salaires inférieurs, emplois à temps partiel contraint, dévalorisation des secteurs féminisés, déclassement des diplômé(e)s du tertiaire. Bien qu’elles soient en moyenne plus diplômées que les hommes, elles ne profitent pas vraiment de leur avantage initial même si on constate quelques progrès dans leur accès aux postes de responsabilité (Ibid.).

En général, les « pionnières » se sont difficilement imposées dans les milieux professionnels dominés par les hommes (Battagliola, 2000) : « Les femmes ne réussissent à se faire admettre que grâce à une origine sociale et un niveau de diplôme plus élevés que celui des hommes ; et elles parviennent à se maintenir en adoptant une attitude conformiste visant à faire oublier leur état de femme, attitude également observée parmi les femmes cadres » (Laufer, 1982, dans Battagliola, 2000, p. 97-98). Avec l’entrée massive des femmes dans les professions, les différenciations entre les fonctions et métiers assurés par les hommes et les femmes s’atténuent, sans toutefois disparaître. Les femmes occupent des fonctions où elles restent dans l’ombre – services d’études et de recherche, magistrature (Battagliola, 2000). Pour lutter contre les inégalités qui persistent, les femmes se dirigent plus volontiers vers les secteurs où les diplômes sont plus valorisés et où les systèmes de promotion sont réglementés (enseignement supérieur), standardisés (fonction publique) ou très individualisés (professions libérales) ; dans ce cas, plus le niveau de formation est élevé, plus les opportunités d’emplois sont nombreuses et variées pour les femmes (Cacouault et Fournier, 1998). Enfin, si les carrières des hommes et des femmes tendent à se rapprocher, ces dernières sont toujours peu représentées aux plus hauts niveaux de la hiérarchie. Ainsi, on relève un fort pourcentage de femmes dans l’enseignement (63,9 % en 2001-2002), avec cependant une diminution de leur proportion au fur et à mesure qu’on s’élève dans la hiérarchie (tableau 5). En effet, les femmes représentent 78,4 % des enseignants dans le primaire, 57 % dans le secondaire et un peu plus de 30 % dans le supérieur. Pour ce dernier, précisons qu’elles forment 37,6 % des maîtres de conférences contre 15 % seulement des professeurs des universités, grade le plus élevé (Ministère de l’Éducation nationale, 2002c).

Tableau 5

Pourcentage de femmes parmi les personnels de l’Éducation nationale en 2001-2002

La répartition des femmes titulaires dans l’enseignement supérieur suit le même schéma dans d’autres pays occidentaux : au grade le plus élevé, on relevait seulement 12 % de femmes au Canada en 1998 et 14 % en Australie en 1997 (Boukhobza, Delavault et Hermann, 2000). La proportion était encore plus faible aux États-Unis avec 7,5 % au grade le plus élevé (professor), 10,1 % parmi les maîtres de conférences titulaires (associate professor) et 12,4 % au niveau le plus bas (assistant professor) en 2001-2002 (The annual report, 2002).

Mais il faut tenir compte d’un effet probable de génération puisque les femmes sont entrées dans ces professions plus tard que les hommes (Battagliola, 2000). Selon le rapport de Majnoni d’Intignano (1999), les femmes poursuivent aujourd’hui trois objectifs nouveaux : l’autonomie et l’indépendance financière qui leur confèrent un pouvoir de négociation dans la famille et une forte valorisation auprès des enfants et de la société, une garantie contre le risque de chômage du conjoint ou de la séparation du couple, et la volonté d’acquérir une assurance maladie et un droit à la retraite personnels.

L’analyse de la carrière des jeunes femmes cadres démontre que la prise en charge de la famille pénalise les femmes : si les hommes et les femmes cadres ont des situations professionnelles relativement proches en début de carrière, la naissance d’un enfant dans un couple entraîne une progression différenciée des hommes et des femmes dans le champ professionnel (CEREQ, 1997). L’apport spécifique des femmes à la procréation n’est pas reconnu dans l’économie humaine et les jeunes femmes doivent s’arranger pour que la grossesse, l’accouchement et le soin des enfants en bas âge ne soient pas des obstacles au fonctionnement de l’économie. Les hommes ne sont guère affectés par la paternité sur le plan professionnel, mais les jeunes femmes doivent modifier leurs comportements par la réduction du temps de travail ou même le changement de profession pour mieux concilier les contraintes professionnelles et maternelles. Elles assurent toujours la plus grande partie des responsabilités familiales et en paient donc le prix en matière de promotion et de carrière (Durante, 1999) : l’Enquête emploi de l’INSEE de 1999 montre que les hommes disposent en moyenne de 4 h 52 de temps libre par jour contre 4h 12 pour les femmes (INSEE, 1999). Les filles savent que les femmes faisant carrière sont en général célibataires.

Le principe d’égalité fait l’objet d’un débat. Ainsi que le fait remarquer Varikas (2000), le principe d’égalité a, au cours des derniers siècles, situé les combats pour la libération des femmes face à un choix impossible. D’une part, la pleine reconnaissance politique et sociale des femmes signifie qu’elles doivent s’adapter à une norme masculine, « devenir (comme) des hommes ». De l’autre, leur demander d’être admises dans une organisation sociale qui prenne en considération leurs différences avec les hommes (la maternité, les soins des enfants), renforce le régime d’exception dont elles font l’objet et les condamne à n’être que des « hommes imparfaits ». Ayant l’homme comme mesure et comme « dénominateur commun de comparaison » (p. 56), la conception libérale de l’égalité de traitement devient l’objet de critiques qui soulignent les différences entre les femmes et les hommes. Le traitement égal tend à perpétuer, voire renforcer la position des femmes comme dominées. Ce qui amène souvent à opposer à la notion d’égalité celle d’équité ou de justice qui exige de traiter de la même manière ceux qui sont semblables et de manière différente ceux qui ne le sont pas. Contrairement à l’égalité qui implique une abolition des hiérarchies, l’équité s’oriente vers l’amélioration plutôt que la transformation du statu quo : elle tend à privilégier la satisfaction des besoins des femmes. Il ne s’agit plus de savoir si l’on devrait adapter les femmes à un modèle « masculin » de travail ou s’il faudrait mettre en place pour elles un modèle « féminin » adapté à « leurs besoins » (p. 57), mais plutôt de permettre un accès différencié des femmes aux droits sociaux. Afin d’éviter que ces dernières se trouvent obligées de choisir entre la dépendance des hommes et la dépendance de l’État, Varikas propose de réinventer un dénominateur commun qui favorise l’autonomie des femmes et leur permette de définir elles-mêmes leurs besoins.

Promotion de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes au sein du système éducatif

En raison de la ségrégation sexuelle des formations, la diversification des choix scolaires chez les jeunes filles a généré plusieurs initiatives de la part des pouvoirs publics depuis les années 1980 (Aubin et Gisserot, 1994). En décembre 1984 a été signée une convention sur l’orientation des filles entre le ministère de l’Éducation nationale et celui des Droits de la femme, en vue d’assurer une véritable politique d’égalité des chances à l’école. Une nouvelle convention sur la diversification des choix professionnels des filles a été conclue en septembre 1989 entre le secrétariat d’État aux Droits des femmes et le secrétariat d’État à l’enseignement technique pour informer les jeunes filles et leurs familles, doter les filles d’une véritable culture scientifique et technique dès le collège, former les personnels enseignants, et mobiliser les employeurs pour favoriser l’insertion des jeunes diplômées du technique. En janvier 1992 a été lancée une importante campagne d’information « C’est technique, c’est pour elle », destinée aux filles de 14 à 17 ans, campagne renouvelée en 1993. Malgré les efforts déployés, la part des jeunes filles dans les classes terminales technologiques industrielles a bien doublé, mais représente encore un très petit pourcentage : 3,7 % en 1987-1988 contre 7,6 % en 2000-2001 (Aubin et Gisserot, 1994 ; Ministère de l’Éducation nationale, 2001b). En mars 2002, une autre campagne, « Métiers-Mixité », a été inaugurée pour encourager les jeunes femmes à se lancer dans des carrières scientifiques ou techniques. Des initiatives semblables ont été prises par le ministère de l’Éducation du Québec telles que le programme « Chapeau, les filles » pour encourager les femmes à se diriger vers des métiers non traditionnels, le Programme d’action 1997-2000 pour toutes les Québécoises (Gouvernement du Québec, 1997), et la publication de nombreux documents comme la brochure Salut les filles ! Bonjour les sciences et la vidéo La passion du métier dans le domaine de l’automobile, en collaboration avec divers ministères et organismes.

Notons au passage l’influence du langage sur la perception de ses usagers. Or, la féminisation des noms de métiers et de fonctions administratives s’est opérée assez tard en France (plus tard qu’au Québec et aux États-Unis). L’apport de la linguistique a permis d’éclairer certaines situations en montrant que le langage est étroitement lié au contexte social dans lequel il s’inscrit. Keller (2000) a ainsi étudié les métaphores sexuées utilisées en science, démontrant qu’elles « véhiculent des présupposés dans nos représentations de la nature et [...] servent simultanément à réifier – ou neutraliser – des croyances et des pratiques actuelles » (p. 92) qui ont un impact sur les femmes dans le domaine de la reproduction et du comportement. Elle explique que la division en deux genres (masculin et féminin) entraîne la formation d’indicateurs de type binaire qui vont se manifester par l’attribution de propriétés de nature culturelle pour qualifier les individus de sexe différent. Elle cite d’autres thèses, dont celle de Martin (1991) qui s’appuie sur la distinction entre le spermatozoïde actif et l’ovocyte passif pour expliquer les concepts de passivité féminine et d’héroïsme masculin présents en littérature (p. 93). Elle fait aussi référence à l’absence des femmes en histoire qui a dû être influencée par le fait que les métaphores scientifiques avaient forgé une certaine idéologie sur la différence des sexes qui ne permettait pas d’accorder aux femmes un rôle majeur dans le développement scientifique et donc social – bien que les scientifiques eux-mêmes prétendent que leur discipline est indépendante du langage et de la culture. Il est intéressant de remarquer que l’un des supports de la campagne « Métiers-Mixité » de 2002, citée plus haut, se concentre sur le langage en présentant des noms de métiers scientifiques au féminin, montrant ainsi que ces carrières peuvent se décliner dans les deux genres.

En outre, plusieurs initiatives ministérielles ont été prises en France dans le domaine de la lutte contre les stéréotypes sexistes, dont l’arrêté du 12 juillet 1982 (Aubin et Gisserot, 1994) destiné à combattre les préjugés sexistes dans l’ensemble des programmes des premier et second degrés. Mais ces initiatives ont été peu appliquées et, en 1996, une mission a été commanditée pour évaluer la représentation des deux sexes dans les outils pédagogiques. Le rapport issu de l’opération (Rignault et Richert, 1997) démontre qu’en France, les femmes apparaissent moins souvent que les hommes dans les documents pédagogiques et que, lorsqu’elles y figurent, leur présence n’est ni soulignée ni valorisée par les auteurs. De plus, la place de la femme y est réduite à son rôle de mère et d’épouse. Dans le monde du travail, les femmes sont représentées le plus souvent dans des métiers traditionnellement féminins ou non valorisants alors que des changements réels se sont amorcés depuis les années 1960. Le rapport en conclut que l’image de la femme dans les manuels scolaires ne permet pas aux jeunes filles de trouver des modèles positifs d’identification. Dans leur grande majorité, ces manuels ne traitent pas les hommes et les femmes de la même manière et ne concourent ni à l’égalité des chances, ni à la promotion de la citoyenneté, renvoyant l’image d’une société française très conservatrice où le modèle dominant et valorisé reste le modèle masculin (p. 59). La mission a émis des recommandations à l’encontre de différentes instances, en particulier le ministère de l’Éducation nationale qui doit agir sur la conception des programmes en demandant d’accorder aux femmes une place plus grande dans toutes les matières, de formuler explicitement la problématique non sexiste dans les documents d’accompagnement des programmes, et de sensibiliser les futurs enseignants au cours de leur formation. Au plan des structures administratives (p. 68), il s’agit de rééquilibrer le nombre d’hommes et de femmes dans les instances de décision. Enfin, le rapport conseille aux éditeurs et aux auteurs d’établir un équilibre numérique de la représentation des hommes et des femmes dans les livres (p. 70).

En 1999, une autre étude s’appuyant sur des manuels d’histoire des classes élémentaires révélait que les livres en vigueur accordaient toujours très peu de place aux femmes et que la reconnaissance de ces dernières se limitait au domaine professionnel, la plupart des manuels passant sous silence leur rôle social ou politique (Guillaume, 1999). L’auteure déplore le fait que les programmes de 1995 ne citent même pas le droit de vote accordé aux femmes en 1944 et ne mentionnent que deux femmes, Jeanne d’Arc et Marie Curie, parmi les 24 personnages historiques proposés (Ibid.).

En février 2000, plusieurs ministres (Agriculture, Droit des femmes, Éducation, Emploi, Enseignement scolaire) se sont réunis pour signer une convention afin de mettre en oeuvre une politique globale d’égalité des chances entre les filles et les garçons dans le système éducatif (Ministère de l’Éducation nationale, 2000a). Il faut préciser que cette convention s’inscrivait dans un objectif national, mais aussi au sein de l’Union européenne qui consacre d’ailleurs des fonds structurels à sa mise en oeuvre. Les transformations escomptées nécessitent le concours de multiples instances et la convention signée par cinq ministères concernait l’enseignement, aussi bien que la recherche d’un emploi, son obtention et son exercice.

Ces dernières années, le ministère de l’Éducation nationale s’est efforcé de promouvoir un nombre important de femmes à des postes de responsabilité et d’encadrement. C’est ainsi que le taux de femmes aux différents échelons a évolué de 1997 à 2000, en particulier pour les directeurs de l’administration centrale de l’Éducation nationale, dont le taux de femmes est passé de 0 % à 45,5 %, et pour les directeurs d’organismes de recherche de l’enseignement supérieur (évolution de 0 % à 25 %). Quant aux enseignants, le pourcentage des femmes n’a guère évolué (voir précédemment) puisque leur présence dépend des concours et des départs à la retraite. En fait, les travaux issus de la journée d’étude organisée en février 2001 à l’Université de Lille 3 et intitulée L’égalité des chances entre les femmes et les hommes à l’université mettent au jour la persistance d’inégalités flagrantes. En effet, bien que la proportion de femmes parmi les maîtres de conférences ait augmenté, on constate que le taux de passage au grade de professeur des universités n’est pas le même selon le sexe et qu’il varie d’une discipline à l’autre. C’est ainsi qu’en lettres, où l’on trouve le plus de femmes (56 % parmi les maîtres de conférences), 40 % des hommes seront promus au rang de professeur contre 20 % des femmes, soit la moitié ; en santé, on passe de 71 % des hommes à 24 % des femmes, soit trois fois plus. L’autrice de cette étude (Delavault, 2001) identifie trois « freins » à l’ascension des femmes sur ce plan : la question de la maternité et de l’âge des femmes invoquée par l’institution pour refuser une promotion, les freins au plan de la vie sociale et familiale, et les freins subjectifs – la réussite des femmes étant souvent considérée comme étant attribuable à la chance et non pas à leur compétence comme c’est le cas pour les hommes (p. 33).

On notera la moindre proportion de femmes dans la recherche en général, malgré un léger progrès : 23 % en 1997 contre 21,6 % en 1992. Toutefois, elles sont plus nombreuses dans la recherche publique (27,9 % en 1997) que dans les entreprises privées (17,2 %) et leur proportion varie selon l’emploi, le domaine disciplinaire et le niveau hiérarchique : on les retrouve surtout dans les disciplines médicales, les sciences de la vie, la chimie ou les sciences humaines ou sociales (Bonneau, 2000).

Parallèlement à cette politique volontariste de l’Éducation nationale, de nombreux rapports, commandités par le gouvernement sous forme de missions, ont été publiés récemment sur la situation comparée entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, dans la vie professionnelle et économique, en politique, dont Les enseignants-chercheurs à l’université (Delavault, 2001).

Il est encore trop tôt pour dresser un bilan de ces initiatives. Toujours est-il qu’il aura fallu attendre 2002 en France pour trouver des références aux inégalités de sexe dans les programmes officiels de l’école primaire (Ministère de l’Éducation nationale, 2002a). On est alors en mesure de s’interroger sur l’importance qu’on doit accorder à tous les efforts très médiatisés du gouvernement français dans le sens de la promotion des femmes. La nomination récente de femmes à des postes de responsabilité ne fait que cacher des symptômes. Si l’on ne s’attaque pas à la base du problème en luttant contre les stéréotypes, les mentalités resteront inchangées et l’on sera de nouveau contraint d’avoir recours à la loi, comme ce fut le cas récemment pour accorder la parité aux femmes dans le domaine de la politique…

Conclusion

En France, la réussite scolaire des filles est globalement supérieure à celle des garçons, mais, dans leur vie professionnelle, les femmes se retrouvent en état d’infériorité. Il est donc urgent de prendre des mesures pour permettre d’accroître la responsabilité des lycéennes et des étudiantes dans la conduite de leur carrière. Comme le suggère Guichard (1990), il faudrait amener les professeurs et les autres acteurs de l’orientation à prendre davantage conscience des catégories de jugement qu’ils utilisent afin de ne pas être plus sélectifs pour les filles; il propose également d’envisager une pédagogie de projet d’orientation portant sur les représentations professionnelles afin de permettre l’ouverture nécessaire à la découverte des professions qui ne sont pas spontanément perçues comme intéressantes.

Collin (2000) explique par la philosophie la théorie de la différence des sexes. Elle montre que, du point de vue universaliste, tous les êtres humains sont égaux, quels que soient leur race, sexe ou langue, et qu’il n’y a pas de sexes, mais des « classes de sexe » – à l’instar des catégories de capitalistes et prolétaires. Elle insiste sur le fait que la condition des femmes est une production sociale destinée à justifier leur subordination et qu’on devrait leur accorder un accès égal à celui des hommes dans toutes les sphères de la vie humaine et citoyenne. Elle poursuit son analyse avec la position différencialiste qui soutient une distinction entre les sexes. En effet, l’égalité des sexes n’entraîne pas une identité. À l’organisation des rapports humains définis jusqu’ici par les hommes, il faudrait substituer « deux formes d’organisation non plus hiérarchisées mais égales et parallèles au sein d’un même monde » (p. 32). Selon la théorie postmoderne, enfin, le « féminin » ne participe plus de la logique binaire des oppositions mais plutôt d’un « troisième genre » (p. 33) qui peut s’appliquer aux hommes et aux femmes. Le sexe n’est donc pas un facteur déterminant. Il est certain que ces positions théoriques auront une incidence sur les choix politiques et Collin se demande s’il s’agit « de faire accéder les femmes à des structures inchangées mais désormais partagées ou de reformuler ces structures en fonction des deux sexes – ou de plusieurs sexes » (p. 34). Elle apporte cependant une note d’optimisme en expliquant que Le deuxième sexe de Beauvoir (1949) a eu l’originalité d’articuler tous les aspects du problème des rapports entre les sexes et de montrer que, si l’on part du principe que le rapport de domination est culturellement construit (« On ne naît pas femme, on le devient »), on peut alors le transformer (p. 29).

La formation des femmes en France continue de s’améliorer, mais les progrès restent lents. Il existe toutefois plusieurs pistes de recherche qui permettraient d’accélérer ce processus. Puisqu’on encourage, dans la formation des enseignants, des modules de sensibilisation aux comportements relationnels à l’égard des élèves des deux sexes, il conviendrait d’évaluer l’efficacité de ces modules en observant le comportement des enseignants qui les ont suivis et en le comparant aux résultats de l’étude de 1987 mentionnée par Felouzis (1993). En ce qui concerne les stéréotypes présents dans les documents pédagogiques, il s’agirait d’analyser les manuels d’histoire publiés depuis la présentation des nouveaux programmes de 2002 et de les comparer aux éditions précédentes afin de savoir si les consignes du Ministère ont été appliquées par les auteurs. À l’égard de la mixité, on sait que la situation n’est pas la même partout ; il faudrait entreprendre une étude comparative entre les pays où l’on constate des écarts importants de réussite scolaire entre garçons et filles (France et Québec, par exemple) et ceux où la différence est moindre afin d’identifier les facteurs qui sont à l’oeuvre. Dans un autre ordre, on a constaté que la composition des jurys d’examens et de concours a une incidence sur la proportion de femmes qui sont admises ; une étude de cet aspect pourrait encourager le ministère de l’Éducation nationale à appliquer le principe de parité au sein des jurys. Au plan de l’insertion professionnelle et des parcours de carrière, enfin, une enquête détaillée pourrait apporter plus de précisions sur les critères employés pour engager et promouvoir des individus à des postes d’encadrement, en comparant le pourcentage d’hommes et de femmes candidats à celui des promus des deux sexes.

Le principe de parité revendiqué en Europe ouvre la voie à un partage de la capacité de décision politique, économique et sociale entre les deux sexes (Durante, 1999). Or, l’élévation du niveau scolaire des filles est un facteur puissant de développement et de progrès de la société, d’autant plus que ce sont surtout les mères qui assurent le suivi scolaire des enfants. La montée de leur niveau d’études ne peut qu’améliorer la réussite scolaire de leurs enfants, notamment des filles. Selon Baudelot et Establet (1992), l’école a été en avance sur la famille et l’entreprise, mais les injustices et les discriminations qui frappent les femmes doivent être reconnues pour être combattues (Durante, 1999).

De nombreux facteurs entrent en jeu dans l’orientation scolaire et les femmes qui réussissent à atteindre les sommets de la hiérarchie sont trop peu nombreuses pour exercer une influence marquante dans les futurs choix de société. On peut alors se demander, à l’instar de Durante, quel visage aurait un monde façonné par une science faite par les femmes et pour les femmes, question qui a été reprise dans les conférences internationales des Nations unies (Ibid.). La convention qui a été signée par les cinq ministères français en février 2000 réussira-t-elle à promouvoir l’égalité des chances entre filles et garçons ? Il faudra pour cela veiller à ce qu’elle ne reste pas lettre morte et que des mesures spécifiques soient mises en application et accompagnées d’un suivi.

Parties annexes

Références

- The annual report on the economic status of the profession 2001-2002 (2002). Academe, 88(2), 40.

- Asselin, S., Gauthier, H., Lachapelle, J., Lavoie, Y., Duchesne, L., Jean, S., Laroche, D. et Norbert, Y. (1994). Les hommes et les femmes : une comparaison de leurs conditions de vie. Québec : Gouvernement du Québec, Statistiques sociales.

- Aubin, C. et Gisserot, H. (1994). Les femmes en France : 1985-1995. Paris : La Documentation française.

- Battagliola, F. (2000). Histoire du travail des femmes. Paris : La Découverte.

- Baudelot, C. et Establet, R. (1992). Allez les filles ! Paris : Éditions du Seuil.

- Baumard, M. (2003). Allez les garçons ! Le Monde de l’éducation, janvier, 29-31.

- Beauvoir, S. de (1949). Le deuxième sexe. Paris : Gallimard.

- Bonneau, M. (2000). La place des femmes dans la recherche. Note d’information, 00.31.

- Boukhobza, N., Delavault, H. et Hermann, C. (2000). Les enseignants-chercheurs à l’université. La place des femmes. Rapport remis à la Direction de l’enseignement supérieur du ministère de l’Éducation nationale.

- Cacouault, M. et Fournier, C. (1998). Le diplôme contribue-t-il à réduire les différences entre hommes et femmes sur le marché du travail ? In N. Mosconi (dir.), Égalité des sexes en éducation et formation (p. 68-98). Paris : Presses universitaires de France.

- CÉREQ (1997). Les inégalités entre hommes et femmes résistent-elles au diplôme? Bref, 135(octobre), 2-3.

- CÉREQ (1999). Profil, parcours et emplois en 1997. Bref, 149(octobre), 2-3.

- Cloutier, R., Trottier, C. et Laforce, L. (1999). Les projets de vie et l’insertion professionnelle de femmes et d’hommes titulaires d’un baccalauréat. Recherches féministes, 11(1), 111-132.

- Collin, F. (2000). Théories de la différence des sexes. In H. Hirata, F. Laborie, H. Le Doaré et D. Senotier (dir.), Dictionnaire critique du féminisme (p. 26-35). Paris : Presses universitaires de France.

- Couppié, T. (1997). Insertion professionnelle des garçons et des filles: le diplôme réducteur d’inégalités. In CÉREQ, Femmes sur le marché du travail. L’autre relation formation-emploi. Étude 70, p. 61-93.

- Daigle, J. (2000). Le siècle dans la tourmente du féminisme. Globe, 3(2), 65-86.

- Delavault, H. (2001). Les enseignants-chercheurs à l’université : la place des femmes. In L’égalité des chances entre les femmes et les hommes à l’université (p. 31-33). Lille : CEGES-Université Charles de Gaulle-Lille 3.

- Dessus, N. (1997). Le succès scolaire des filles : une réalité ou un leurre? In CÉREQ, Femmes sur le marché du travail. L’autre relation formation-emploi. Étude 70, p. 33-45.

- Dethare, B. (2001). Les classes préparatoires aux grandes écoles. 2000-2001. Note d’information, 01.13.

- Durante, A. (1999). Filles et garçons dans le système éducatif et la vie professionnelle. In F. Vouillot (dir.), Filles et garçons à l’école, une égalité à construire (p. 15-37). Paris : CNDP.

- Duru-Bellat, M. (1992). L’école des filles. Quelle formation pour quels rôles sociaux ? Paris : L’Harmattan.

- Duru-Bellat, M., Kieffer, A. et Marry, C. (2001). La dynamique des scolarités des filles: le double handicap (sexe et classe). Revue française de sociologie, 42(2), 251-280.

- Felouzis, G. (1993). Interactions en classe et réussite scolaire. Une analyse des différences filles-garçons. Revue française de sociologie, 34(2), 199-222.

- Ferrand, M., Imbert, F. et Marry, C. (2000). Éducation : recul des discriminations ? In M. Perrot (dir.), An 2000 : quel bilan pour les femmes ? (p. 26-33). Paris : La Documentation française.

- Gouvernement du Québec (1997). Programme d’action 1997-2000 pour toutes les Québécoises. Québec : Secrétariat à la condition féminine.

- Gouvernement du Québec (2002). Indicateurs de l’éducation. Québec : Ministère de l’Éducation.

- Guichard, J. (1990). Le Système éducatif français et l’orientation des lycéennes et des étudiantes. Revue française de pédagogie, avril-mai, 37-46.

- Guillaume, D. (1999). Le destin des femmes et l’école. Manuels d’histoire et société. Paris : L’Harmattan.

- INSEE (1999). Enquête emploi. INSEE Première, 675(2).

- Keller, E.F. (2000). Langage scientifique. (Trad. H. Le Doaré.) In H. Hirata, F. Laborie, H. Le Doaré et D. Senotier (dir.), Dictionnaire critique du féminisme (p. 91-95). Paris : Presses universitaires de France.

- Laufer, J. (1982). La féminité neutralisée ? Les femmes cadres dans l’entreprise. Paris : Flammarion.

- Majnoni d’Intignano, B. (1999). Égalité entre femmes et hommes : aspects économiques. Paris : La Documentation française.

- Marry, C. (1997). Le diplôme et la carrière : masculin/féminin. In J.-P. Terrail (dir.), La scolarisation de la France. Critique de l’état des lieux (p. 177-191). Paris : La Dispute/Snédit.

- Martin, E. (1991). The egg and the sperm : How science has constructed a romance based on stereotypical male-female roles. Signs, 16(3), 485-501.

- Maruani, M. (2000). Travail et emploi des femmes. Paris : La Découverte.

- Ministère de l’Éducation nationale (2000a). Convention pour la promotion de l’égalité des chances entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes dans le système éducatif. Bulletin officiel, 10(9), 529-564.

- Ministère de l’Éducation nationale (2000b). Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche. Paris: Ministère de l’Éducation nationale/Ministère de la Recherche. Ouvrage non cité sera supprimé

- Ministère de l’Éducation nationale (2001a). L’état de l’école. Paris : Ministère de l’Éducation nationale.

- Ministère de l’Éducation nationale (2001b). Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche. Paris: Ministère de l’Éducation nationale/Ministère de la Recherche.

- Ministère de l’Éducation nationale (2002a). Horaires et programmes d’enseignement de l’école primaire (2002). Bulletin officiel, hors-série 1 du 14 février.

- Ministère de l’Éducation nationale (2002b). Métiers-Mixité. Paris : Ministère de l’Éducation nationale. Document téléaccessible à l’adresse < www.education.gouv.fr/dossier/mixite/default.htm >.

- Ministère de l’Éducation nationale (2002c). Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche. Paris: Ministère de l’Éducation nationale/Ministère de la Recherche.

- Mosconi, N. (1989). La Mixité dans l’enseignement secondaire, un faux semblant ? Paris : Presses universitaires de France.

- Mosconi, N. (2000). À qui profite la mixité scolaire ? Le Monde de l’éducation, juillet-août, 40.

- Perrot, M. (1998). Les femmes ou les silences de l’Histoire. Paris : Flammarion.

- Renault, C. (2000). Le baccalauréat. Session 1999. Résultats définitifs. Note d’information, 00.14.

- Renault, C. (2001). Le baccalauréat. Session 2000. Résultats définitifs. Note d’information, 01.24.

- Rignault, S. et Richert, P. (1997). La représentation des hommes et des femmes dans les livres scolaires. Paris : La Documentation française.

- Rousseau, B. et Saboulin, M. de (1999). Les effectifs de l’enseignement supérieur de la rentrée 1988 à la rentrée 1998. Note d’information, 99.43.

- Terrail, J.-P. (1997). La supériorité scolaire des filles. In J.-P. Terrail (dir.), La scolarisation de la France. Critique de l’état des lieux (p. 37-52). Paris : La Dispute/Snédit.

- Thébaud, F. (1998). Écrire l’histoire des femmes. Paris : ENS éditions.

- Tixi, C., Teissier, C. et Vanderschelden, M. (2001). La rentrée 2001 dans l’enseignement supérieur. Note d’information, 01.53.

- Varikas, E. (2000). Égalité et nation. In H. Hirata, F. Laborie, H. Le Doaré et D. Senotier (dir.), Dictionnaire critique du féminisme (p. 54-60). Paris : Presses universitaires de France.

- Weidmann-Koop, M.-C. (2000). Démocratisation de l’enseignement en France: illusion ou réalité ? In M.-C. Weidmann-Koop (dir.), France at the dawn of the twenty-first century : Trends and transformations/La France à l’aube du XXIe siècle : tendances et mutations (p. 97-114). Birmingham, quel état ?: Summa.

- Welzer-Lang, D. (2002). Virilité et virilisme dans les quartiers populaires en France. VEI Enjeux, 128(mars), 10-32.

Liste des tableaux

Tableau 1

Pourcentage de filles dans les différentes filières de classes de terminale des lycées en 2000-2001, publics et privés confondus

Tableau 2

Pourcentage d’étudiantes dans les universités françaises par cycle et par discipline en 2001-2002

Tableau 3

Pourcentage de femmes dans l’enseignement supérieur autre que l’université en 2001-2002

Tableau 4

Taux de chômage selon le sexe et le diplôme des 15-29 ans d’après les Enquêtes emploi de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)

Tableau 5

Pourcentage de femmes parmi les personnels de l’Éducation nationale en 2001-2002

10.7202/057970ar

10.7202/057970ar