Résumés

Résumé

L’auteur trace un parcours circulant alternativement entre les deux oeuvres de pensée du signe, celles de Peirce et de Saussure, cherchant des points de superposition et des points de décrochage. Il évite la simple opposition affichée dans l’esprit d’une confrontation tout autant que les similarités simplificatrices.

Son objectif est de reconnaître les conditions de la construction d’une science des signes, qu’elle soit sémiologie ou sémiotique. Pour ce, il appuie sa réflexion sur quelques thèmes théoriques : la question de la convention; la relation du signe à l’objet mondain ou à “la chose désignée”; l’espace conceptuel et l’élaboration des tableaux théoriques; la question centrale de la temporalité; puis, un fragment terminal qui fera office de conclusion, touchant l’affiliation de la pensée de Saussure chez Roland Barthes, concernant notamment le projet d’une sémiologie.

Il marque sa volonté de maintenir le discours à un certain niveau de généralité, cherchant moins à saisir les conceptions abstraites que l’imaginaire de la théorie, la sensibilité aux choses, aux signes et aux mots.

Mots-clés :

- Saussure,

- Peirce,

- sémiologie,

- semiotique

Abstract

The author traces a path moving alternately between two bodies of work and two forms of thought devoted to the concept of sign : Peirce and Saussure. Searching for overlaps and disparities, the perspective adopted avoids oppositions borne from confrontation as much as it does simplistic similarities.

The aim of the article is thus to take stock of the conditions that have made possible the emergence of a science of signs, whether semiological or semeiotic. To this end, a limited number of theoretical themes are examined : The question of conventionality; the sign’s relation to its wordly object or “designated thing”; the conceptual space and the development of theoretical diagrams or tables; the central question of temporality. The essay concludes with Roland Barthes’s appropriation of Saussure’s project for semiology as a general science of signs.

Throughout the essay the author underlines the need to maintain a certain degree of generality, seeking less to grasp abstract concepts than the imaginary of theory, a certain sensibility to things, signs and words.

Keywords:

- Saussure,

- Peirce,

- Semiology,

- Semiotics

Corps de l’article

… deux génies antithétiques, Peirce et Saussure, ont, en complète ignorance l’un de l’autre et environ dans le même temps, conçu la possibilité d’une science des signes et travaillé à l’instaurer…

– Émile Benveniste

1. Des auteurs aux nombreuses écritures, mais absence d’un traité des signes

Les oeuvres de Saussure et de Peirce se présentent comme deux espaces ouverts, c’est-à-dire, inachevés. Aucun des deux auteurs n’a réussi à produire un traité du signe (qui soit plus large qu’une linguistique), ni même à publier un simple livre sur la théorie des signes, qu’elle soit sémiologie ou sémiotique.

Au cours de sa vie, Saussure a publié de nombreuses pages de réflexions et il a publié des articles dans des revues savantes totalisant près de 300 pages. À l’époque de ses études, il publie, en 1878 (malgré la date de 1879 indiquée sur la page de titre), à l’âge de 21 ans, son mémoire sur Le système primitif des voyelles dans les langues indo-europénnes; puis, en 1881, sa thèse sur Le génitif absolu en sanscrit. En 1996, on a trouvé dans l’orangerie de l’hôtel génevois de la famille de Saussure de nombreuses pages manuscrites et une douzaine d’enveloppes portant des titres qui formulaient avec de légères variantes : “De l’essence double du langage”. Puis un cahier d’une centaine de pages manuscrites qui occupent près de la moitié des Écrits de linguistique générale. À la mort de Whitney, on demanda à Saussure un texte d’hommage de quelques pages : il a laissé un manuscrit de 20 pages qui est resté dans son fonds, aucun texte n’ayant été envoyé aux États-Unis. Enfin, comme on le sait, trois versions d’un cours de linguistique ont été dispensées à l’Université de Genève sur une période de six ans. Mais la rédaction du texte du Cours de linguistique générale a été assurée par des collègues et un étudiant sur la base de souvenirs et de notes de cours prises par les étudiants[1]. Ce n’est que récemment que les notes manuscrites ont été retrouvées; il ne s’agit pas d’un texte continu, mais de fragments.

À la lecture des notes manuscrites, on comprend que Saussure entretenait des doutes sérieux sur la possibilité même de construire une science de la langue qui soit cohérente. Les rédacteurs du CLG[2] qui, eux, avaient reçu une version orale et pédagogique de la pensée du signe n’avaient pas ces doutes. Le ton, dans leur transcription du discours pédagogique, est particulièrement significatif en ce sens qu’il affiche une pensée confiante, autoritaire même, ne laissant quasiment aucune place au questionnement alors que c’est ce doute lancinant qui donne la tonalité majeure des textes des manuscrits. Il y a là une dissociation importante qui n’a été révélée que depuis une trentaine d’années.

Peirce de son côté a écrit et publié de nombreux articles et dans des champs d’application très diversifiés. Il a collaboré à des ouvrages collectifs, notamment deux importants dictionnaires où on lui a confié les termes qui relèvent de la logique[3], il a donné des séries de conférences et publié de très nombreux articles. Mais malgré trois tentatives[4], il n’a pas réussi à publier un traité des signes. Sa seule publication sous la forme d’un livre est un court essai de jeunesse portant sur des questions d’astronomie. Ce n’était pourtant pas la matière qui manquait; ce serait plutôt un problème de cohésion. D’ailleurs, plusieurs articles, surtout ceux de la maturité, sont marqués par cette tendance à glisser constamment hors du sujet, à insérer des propositions appartenant à des mathématiques avancées à l’intérieur d’un discours philosophique de bon niveau, mais qui le rendent comme “éclaté”[5]. D’où une lecture souvent difficile.

Comme si Peirce et Saussure s’étaient heurtés à des obstacles opposés : l’inhibition de la pensée dans les textes manuscrits chez Saussure où le doute vient constamment, comme à rebours, faire dévier la réflexion, conduisant au sentiment de l’impossibilité logique de construire une science de la langue. Alors que chez Peirce, c’est le surplus, le débordement, le “trop à démontrer” qui finit par décentrer le texte. D’ailleurs, leurs pensées en donnent toutes les marques, chez l’un la restriction du signe à son point le plus exigu, le plus abstrait, disons le plus concentré alors que Peirce plaça au centre de sa conception du signe et des processus de signification, l’idée de la “semiosis ad infinitum”. D’ailleurs, il n’eut de cesse de reprendre et de diversifier les configurations afin de saisir les divers aspects du signe donnant autant de variantes à la définition du signe qui, pourtant, restent toutes cohérentes. On peut penser que cette incapacité à mener à terme un ouvrage de théorie du signe tient à la nouveauté du projet et donc à l’absence d’ouvrages antérieurs qui auraient focalisé l’enjeu central de cette problématique et balisé le terrain.

Au centre de visées croisées, je vais tracer un parcours fait de courbes et de boucles, circulant alternativement entre les deux oeuvres de pensée du signe, cherchant des points de superposition et des points de décrochage qui sont autant de lieux où trouvent à s’amarrer les réflexions sur le signe qui, par la suite, rayonneront dans des directions diverses. Les différences reconnues et établies entre les deux parcours mis en parallèle permettront de reconnaître des nuances importantes dans les propositions et les avancées des deux côtés. Ce sera peut-être le principal gain de cette lecture.

Je chercherai à éviter la simple opposition affichée dans l’esprit d’une confrontation, ce qui a largement été fait depuis une trentaine d’années; et, de façon complémentaire, je chercherai aussi à éviter les similarités simplificatrices. Plutôt, profiter de l’occasion pour reposer les conditions de la construction d’une science des signes, qu’elle soit sémiologie ou sémiotique. Éviter d’entrer trop profondément dans le détail de l’analyse de part et d’autre : donc maintenir le discours à un certain niveau de généralité, chercher moins les conceptions abstraites que l’imaginaire de la théorie, la sensibilité aux choses, aux signes et aux mots. Tout de même, entrer dans le détail dans quelques cas spécifiques pour assurer un fondement à la réflexion générale; je toucherai donc quelques thèmes théoriques pour m’assurer de la réalité des objets saisis : la question de la convention; la relation du signe à l’objet mondain ou à “la chose désigné”; l’espace conceptuel et l’élaboration des tableaux théoriques; la question centrale de la temporalité; puis, un fragment terminal qui fera office de conclusion, touchant l’affiliation de la pensée de Saussure chez Roland Barthes, concernant notamment le projet d’une sémiologie. Ces thèmes me paraissent des lieux où la rencontre – accord ou confrontation – entre les oeuvres théoriques de Peirce et de Saussure serait susceptible de projeter un éclairage nouveau sur chacun des tableaux.

Une première boucle pour amorcer la réflexion. Pourquoi une réflexion sur les signes? Voici deux réponses qui annoncent des propositions. Dans un texte de jeunesse intitulé “Quelques conséquences de quatre incapacités”, Peirce (1993 : 67), présente ainsi la troisième incapacité : “Nous n’avons aucun pouvoir de penser sans signes”. Et dans “De l’essence double du langage”, aussi un texte antérieur, retrouvé sous la forme de pages manuscrites, Saussure avait écrit : “… ce n’est pas la pensée qui crée le signe, mais le signe qui guide primordialement la pensée…” (ELG : 46)[6]. C’est ainsi que s’ouvre le double espace de réflexion sur la pensée et le signe.

Il va de soi que le fondement de ma pensée est en prédominance peircien; ma lecture et ma réflexion seront donc nécessairement colorées dans cette perspective. Disons-le plus clairement : je tenterai de reproduire un oeil appartenant à la sphère de la pensée du pragmatisme qui regarderait l’élaboration (donc le texte et le pré-texte) et la rédaction du texte du CLG; un peu comme si je regardais par-dessus l’épaule, ce qui s’élabore, s’écrit, se biffe et se théorise. Et que ce regard en croisait un autre orienté vers la pensée sémiotique de Peirce. Ce que j’ai appelé des “regards croisés”.

2. Le Saussure du CLG ou le “Saussure retrouvé”? Le Peirce historique, figure effacée, et le logicien redécouvert

L’histoire de la rédaction, de la publication et de la portée immense du Cours de linguistique générale a représenté une avenue presque unique dans les sciences humaines du XXe siècle. Le texte publié avait concouru à la naissance du vaste mouvement du structuralisme établissant une pensée stricte, fermée, à la limite mécanique, mais projetant à l’envi un pouvoir du savoir; puis, l’épuisement de cette pensée conjuguée à la découverte et à la publication des manuscrits de Saussure devait conduire à une prise de distance par rapport au CLG. Ce qui devait finalement conduire à la découverte d’un autre Saussure : un “Saussure retrouvé” pourrait-on suggérer, le personnage historique, isolé dans son travail d’écriture. Ce Saussure retrouvé n’était pas sans rappeler celui qui menait des recherches sur les anciennes légendes germaniques et aussi celui qui avait secrètement scruté le vers latin à la recherche de mots cachés, des “mots sous les mots” pour reprendre l’expression de Jean Starobinski. Ce Saussure obscur qui avait été rejeté dans l’ombre, on le retrouva donc à l’oeuvre, dans l’activité-même de l’élaboration d’une linguistique, en butte aux doutes, cherchant une voie de sortie aux paradoxes sinon aux contradictions auxquels il se confrontait. Un écart lui paraissait insoluble entre les faits de langue concrets, assez simples en somme, relevés quasiment à l’état brut, et les propositions théoriques qui ne suffisaient pas à rendre compte d’une façon harmonieuse d’un possible savoir en regard de la langue. Il y eut là un combat, mené durant peut-être une vie entière sans qu’une solution globale et satisfaisante ne soit trouvée. Les spécialistes de Saussure en sont là aujourd’hui, cherchant à trouver une ou des réponses à l’énigme d’un espace vide, de la perte d’une continuité entre le texte publié, certainement trop clair, qui cache ainsi ses contradictions et une élaboration qui n’est pas sans rappeler une errance. Comme en fait foi ce court fragment : “… définir le langage dans cette irritante duplicité qui fait qu’on ne le saisira jamais.” (CLG édition critique d’Engler : 197). Un doute que l’on retrouve clairement inscrit dans le projet d’un ouvrage qui ne se réalisera jamais : “De l’essence double du langage”.

Pourtant, une voie d’issue s’était un jour présentée qui allait imposer un cran d’arrêt à cette errance : établir une prédominance quasi-absolue de la théorie sur les faits de la langue, ce qui fut exprimé par une formule qui a fait la renommée de Ferdinand de Saussure inaugurant ainsi ce qu’on considérait comme une modernité de la science : “c’est le point de vue qui seul FAIT la chose”. (ELG : 201. Les caractères majuscules sont de l’auteur). La principale révélation des manuscrits retrouvés démontrait que cette solution n’était pas suffisante, qu’elle n’était peut-être qu’un leurre.

Il est maintenant clair que le texte du CLG avait en quelque sorte masqué le véritable Saussure qui nous est maintenant accessible, mais par le biais de lacunes, des traces parcimonieuses, des paragraphes non complétés, des phrases trouées où le mot clef est resté en attente; ces traces sont encore à interpréter.

Il n’en reste pas moins que nous possédons un tableau plus complet du personnage historique. Et cette conjugaison des deux Saussure, c’est un peu notre chance. Car on trouve un Saussure plus complet, plus réel; nous en sommes au dépassement des “deux Saussure” dont on avait autrefois abondamment parlé. Une rencontre avec Peirce est maintenant possible.

* * *

L’oeuvre de pensée de Peirce a connu une histoire qui s’est construite à peu près à l’inverse de celle de Saussure. Rejeté par l’institution universitaire, isolé durant les 25 dernières années de sa vie dans une maison de campagne; à peu près oublié sauf par quelques spécialistes et des éditeurs qui faisaient appel à lui. Plusieurs de ses derniers articles, et certains fort importants, n’ont pas trouvé d’éditeurs. À son décès, sa bibliothèque a été dispersée au gré des collectionneurs alors que ses manuscrits ont été achetés par l’Université Harvard qui se hâta de les ranger dans des oubliettes. Quelques philosophes, attachés au pragmatisme comme John Dewey et, plus tard, Charles Morris se sont référés à lui. Le département de philosophie de Harvard a commandé la publication des huit volumes des Collected Papers, mais il n’a pas reconnu Peirce comme il l’a fait pour William James. Par après, il semble que Peirce serait passé dans l’oubli durant quelques décennies. Et ce n’est que depuis environ vingt-cinq ans qu’un renouveau d’intérêt pour Peirce s’est manifesté, alors que cette “redécouverte” va toujours grandissant comme en font foi les nombreux centres de recherche dans les universités, le Peirce Edition Project qui travaille à la publication de l’intégrale des écrits, les sept premiers volumes des Writings ayant déjà paru et la reconnaissance par des philosophes contemporains comme Richard Rorty; et, tout récemment, la réimpression par les Presses de l’Université Harvard, des Collected Papers.

Curieusement, la relation de symétrie inversée allant de Peirce à Saussure se manifeste jusque dans les récits de leur reconnaissance.

3. Deux lectures canoniques du CLG : Émile Benveniste et Roman Jakobson

Il y eut, bien sûr, Louis Hjelmslev qui fut le premier à reconnaître dans le Cours une oeuvre magistrale de logique. Il en fit son socle et construisit sur cette base une théorie linguistique appelée glossématique. D’une certaine façon, il reformula les thèses proposées dans le texte de Saussure, les développa, les poussa plus avant; il les durcit même; ce qui lui permettait de jeter les bases d’une théorie sémiotique qui dépassait de façon importante la proposition d’une sémiologie qu’avait esquissée Saussure. L’oeuvre de pensée de Hjelmslev, plus que le texte du Cours, devint le point de départ d’une sémiotique qui s’est construite dans les pays d’Europe et qui a été particulièrement illustrée par A.-J. Greimas[7] et, par la suite, par l’école française de sémiotique. Bien que le Cours en ait été la lointaine origine, cette théorie de la signification a marqué ses distances par rapport à Saussure. C’est la raison pour laquelle, dans cette réflexion sur les interrelations entre le texte de Saussure et celui de Peirce, je ne tiendrai pas compte de l’oeuvre de Hjelmslev, ni des sémiotiques qui se sont construites sur cette base.

Émile Benveniste : la langue comme enveloppe du monde

Benveniste s’inscrit dans la lignée de la tradition authentiquement saussurienne. Son dernier texte publié, “Sémiologie de la langue”, en constitue une illustration particulièrement claire. Je rappelle que dans cet article majeur, Benveniste cherche à consolider la proposition saussurienne d’une sémiologie qui serait issue de la linguistique et qui s’appliquerait à un vaste éventail d’objets de la vie quotidienne, soit des formes artistiques et des rituels qui ne peuvent avoir d’existence sémiologique que dans la mesure où elles sont “interprétés” par la langue. En somme, Benveniste établit les conditions pour que soient reconnus à la langue l’origine absolue et l’aboutissement ultime – il utilise les termes de l’alpha et de l’oméga – de toutes les instances de la signification. D’une certaine façon, Benveniste pousse à son ultime développement l’interprétation de la pensée saussurienne qu’avaient reprise les rédacteurs du Cours de linguistique générale, en faisant de la langue le “patron de toute sémiologie”.

Mais, il y a un prix à cette avancée sans dialectique. L’article commence par une présentation historique des deux auteurs Peirce et Saussure; puis le texte de présentation dresse en quelques paragraphes, un tableau quasi caricatural de la pensée de Peirce pour, en fin de compte, la rejeter globalement. L’aspect central que ne pouvait accepter Benveniste est au coeur de la réflexion sémiotique; en référence à la sémiotique construite par Peirce, il écrit :

… en définitive, le signe est posé à la base de l’univers entier […] il fonctionne à la fois comme principe de définition pour chaque élément et comme principe d’explication pour l’ensemble, abstrait ou concret. […] ces signes, étant tous signes les uns des autres, de quoi pourront-ils être signes qui ne soit pas signe? Trouverons-nous le point fixe où amarrer la première relation de signe? L’édifice sémiotique que construit Peirce ne peut s’inclure lui-même dans sa définition.

1974 : 45

Puis il conclut en affirmant que Peirce est, “dans la méthodologie comme dans la pratique à l’exact opposé de Saussure”, chez ce dernier, la langue étant l’“objet exclusif” de la réflexion. Et sous cet aspect, Benveniste touche à un point essentiel de la pensée de Peirce : “… exactement comme nous disons qu’un corps est en mouvement, et non qu’un mouvement est dans le corps, nous devrions dire que nous sommes en pensée et non que les pensées sont en nous”.[8] Puis, il avance un pas de plus : si nous avons la possibilité de comprendre le monde – et alors, il se réfère aux savants découvreurs des lois de la nature comme Archimède et Galilée – c’est que nous en faisons partie. Autrement, le monde nous serait totalement étranger et inaccessible. Il pose donc une condition première à la possibilité même de la connaissance : l’appartenance de l’esprit au monde et donc une “co-naturalité” entre l’esprit et le monde. Ainsi, dans la logique de Peirce, toute idée d’un “point fixe” ou d’un lieu qui ne serait pas signe, serait parfaitement contradictoire.

Alors qu’en est-il de ce “point fixe” que pose Benveniste, “…où amarrer la première relation de signe”? Ce dernier cherche à établir une différence au sens d’une non-homogénéité et donc d’une distance entre le lieu de la “réflexion” et la langue; ou, dit autrement, un “point fixe”, c’est-à-dire un point de départ du trajet qui sera effectué entre l’esprit et les signes de langue qui opposeraient une certaine obscurité. En ce sens, la langue serait une extériorité, un construit ayant sa propre formalisation et que l’esprit, au terme d’une recherche, pourrait saisir et objectiver; ce serait là, l’oeuvre de la linguistique. Les instances de représentation que sont les divers registres de signes n’ont de signification – et donc de réalité sémiologique – que dans et par la langue qui seule est en mesure de leur conférer du sens.

En regard de cette question d’ordre épistémologique, les positions de Peirce et celle que Benveniste prête à Saussure sont totalement contradictoires. La mesure d’écart tient à ce que Benveniste fait de la langue l’enveloppe du monde, d’où le titre de cet article : la sémiologie ne peut être qu’une “sémiologie de la langue”. Alors que Peirce recourt à une conception beaucoup plus intégrée où les signes, de toute nature – et non pas exclusivement les signes linguistiques – construisent, de l’intérieur, le sens du monde ; et où, la langue n’est qu’un des registres de signes. Et, répète Peirce, nous sommes à l’intérieur des signes. Le monde est un réel, une promesse de développement sans limite, sans enveloppe, ouverts sur la totalité des possibles.

Roman Jakobson : l’hétérogénéité du signe

Lorsqu’il a immigré aux É.-U., Roman Jakobson a été accueilli dans les universités de la côte est où il découvre les écrits de Peirce; six des huit volumes des Collected Papers avaient paru. Puis, il s’immerge dans la lecture des manuscrits préservés à la bibliothèque de l’Université Harvard. On garde tous à l’esprit son article le plus célèbre, intitulé “Linguistique et poétique” définissant la célèbre fonction poétique. Dix ans plus tard, dans la foulée de sa migration en Amérique et après sa découverte de Peirce, il le réécrit : il reprend cette proposition dans une conférence donnée en 1968 et intitulée : “Le langage en relation avec les autres systèmes de communication” (1973 : 91-103). La problématique est élargie de façon considérable; il reformule le principe de la “fonction poétique” sous l’expression d’une “fonction esthétique” : le modèle antérieur de la superposition des deux axes saussuriens de la langue est remplacé par un phénomène d’inversion du mouvement de la sémiosis qui au lieu de prolonger plus avant l’avancée du signe, s’inverse et se retourne vers la constitution même du signe pour en faire quelque chose d’autre, un objet esthétique. Le texte s’appuie sur un vocabulaire peircien et s’inscrit dans un esprit peircien. L’auteur se prête alors à des montages qui ne convainquent plus guère aujourd’hui, mais l’essentiel est ailleurs : le signe linguistique est hétérogène : il peut être à la fois iconique, indiciaire et symbolique, suivant les trois catégories de Peirce. Et la signification est comprise non plus dans le sens de la dépendance d’un code, mais comme le fait d’une avancée de la sémiosis.

Toute tentative visant à traiter les signes verbaux comme des symboles uniquement conventionnels, “arbitraires” se révèle être une simplification trompeuse. La fonction iconique joue aux différents niveaux de la structure linguistique un rôle important et nécessaire, bien qu’évidemment subordonné. L’aspect d’index du langage entrevu de façon pénétrante par Peirce devient un problème toujours plus important pour les études linguistiques. D’un autre côté, il est difficile de produire un index délibéré qui ne contienne pas d’élément symbolique et/ou iconique.

ibid. 1973 : 95

Comme quoi, ces trois figures ne sont pas des catégories fermées et exclusives – au sens des unités du paradigme saussurien –, mais des composantes du signe, conjointement nécessaires. Ce qui est significatif, c’est que pour arriver à cette proposition, Jakobson se réfère non pas exclusivement au signe linguistique, mais à tous les objets, à tous les stimuli, à toutes les formes d’art qui chacune à sa façon trouve à s’inscrire dans un ensemble, en fait le monde dans lequel nous baignons, et à produire des avancées de signification qui, dans ces conditions seront nécessairement imprévisibles dans leur forme et leurs effets de sens. Je signale ici que ces deux termes, l’ouverture du signe vers un état ultérieur et le caractère imprévisible de cet état à venir du signe, appartiennent rigoureusement à la position pragmatiste.

D’une certaine façon, Jakobson suit un trajet qui va à l’inverse de celui de Benveniste : il s’appuie sur la multitude différenciée des signes, rassemblés en dépit de leur hétérogénéité, pour reconnaître, disons par similarité ou par iconicité, le signe linguistique. Ce signe est nécessairement hétérogène. Dès cette première lecture, Jakobson faisait preuve d’un esprit authentiquement peircien.

4. Les divers aspects de la notion de “convention” à l’origine de la diversité des projets d’une science des signes

La question de la convention de la langue est première; et la nature conventionnelle du signe linguistique implique son caractère arbitraire. Whitney fut le premier à inscrire ces questions au moment même de la fondation du discours de la linguistique.

… tout mot transmis est un signe arbitraire et conventionnel parce que tout autre mot, entre les milliers dont les hommes se servent et les millions dont ils pourraient se servir, eut pu être appliqué à l’idée; conventionnel parce que la raison d’employer celui-ci plutôt qu’un autre est que la société à laquelle l’enfant appartient l’emploie déjà. Le mot existe “thesei”, “par attribution” et non “fusei”, “par nature”…

1875 : 15

Ce fragment est tiré du chapitre deux de La vie du langage, intitulé : “Comment chaque homme acquiert sa langue”. Ce faisant, Whitney s’inscrivait dans le débat platonicien du Cratyle, d’où les deux termes grecs utilisés ci-haut. On peut imaginer que lorsque Saussure se référait à la “hauteur de vues” [ELG : 203) de ce dernier, il se référait à ce passage. Mais il y a une nuance assez fine entre arbitraire et conventionnel qu’on ne peut escamoter. Par le terme arbitraire, Whitney et à sa suite Saussure, rejettent tout lien de nature entre le mot et la chose désignée; dès lors, le signe ne peut exister que comme reproduction d’une habitude partagée dans la communauté et qui par exemple, est imposée à l’enfant au moment de son apprentissage de la langue.

La notion de convention est plus délicate; parce qu’elle déborde la simple idée d’habitude. On l’a souvent répété : pour comprendre la langue comme une convention, on doit se référer à l’idée d’une “convention implicite”, ce qui, à la limite, est une contradiction dans les termes. La convention pourrait être prise dans son sens propre c’est-à-dire directe et explicite, si la langue était une institution comme les autres et donc que la langue était le fait d’une discussion, d’une négociation et d’un accord partagé. Ce qui n’est évidemment pas le cas, la langue étant l’instrument des conventions. La langue écrite qui repose en partie sur une convention, exerce par un effet de retour, une influence sur la langue orale. D’où un certain flou, une certaine souplesse aussi en ce qui concerne la relation de la langue à ses fondements. Saussure et Peirce, en ne retenant pas la notion de convention au sens propre ont, en fait, débordé la position de Whitney et se sont avancés plus loin, se rapprochant plus finement des usages de la langue.

Dépasser la notion de convention, c’est adopter une seconde position : c’est reconnaître que cette dite convention linguistique est variable et qu’en conséquence, il y a des déterminants qui s’exercent sur la langue et la modifient en dehors de notre volonté à nous, usagers. Et que ces déterminants proviennent du lieu même où s’exerce la langue. Faisons un pas de plus : c’est reconnaître que la relation entre le mot et le monde n’est pas simplement symbolique, ni simplement iconique, qu’elle est aussi indiciaire car, la langue est dans le monde auquel elle renvoie; et que le monde agit sur elle. Secondement, c’est reconnaître que cette convention s’impose à l’usager et qu’on ne peut intervenir pour la contrôler ou la modifier[9], comme on peut le faire avec les autres institutions : apporter une modification à une charte des droits, par exemple. Cette mobilité de la langue et notre incapacité à la contrôler, Saussure l’a parfaitement saisi et exprimé sous les termes de “mutabilité” et de “non-mutabilité” de la langue[10].

S’il y a une convention, elle est “variable” et elle devient le gage d’une souplesse liée au fait que la langue s’adapte à un monde en changement constant. La réflexion sur la logique des signes, ce qui concerne toute linguistique, toute sémiologie et toute sémiotique, trouve son origine précisément là, dans ce dépassement de la notion de convention au sens strict. Car en dehors de cette avancée, on ne reconnaîtrait qu’un code de signaux ou encore une simple nomenclature.

À partir du moment où il a été établi qu’il n’y a pas de convention fixe ou permanente et donc que la langue se reconstruit constamment, dans et par l’usage, même si c’est à très long terme, une question se pose : comment intégrer cette instabilité dans la théorie? La linguistique de Saussure et la sémiotique de Peirce apportent deux réponses radicalement différentes à cette question. La position défendue par Saussure tient finalement dans la règle de la synchronie; comme l’état futur de la langue ou plus concrètement le lendemain de tel usage particulier, sont imprévisibles – puisqu’ils sont lancés dans ce qu’il nomme la “vie sémiologique”[11] – , la langue sera définie comme un objet fixe, saisi dans un état arrêté, sur lequel seul, l’esprit a une prise. S’agit-il d’un retour à une convention implicite? Ce n’est pas sans raison que cette ambiguïté a si longtemps subsisté.

Encore ici, la référence à Whitney est majeure : dans un des derniers chapitres intitulé : “Nature et origine du langage”, il traite de l’“expression naturelle” :

L’expression naturelle indique le sentiment et rien que le sentiment. Depuis le cri, le gémissement, le rire, le sourire, jusqu’aux plus légères inflexions de la voix, jusqu’au plus faible mouvement des muscles du visage qu’emploie l’habile orateur, elle est toute émotionnelle et subjective. On n’a jamais apporté l’ombre d’une preuve à l’appui de la supposition qu’il existe une expression naturelle pour un concept, pour un jugement, pour une notion. C’est lorsque l’expression cesse d’être bornée à l’émotion qui est sa base naturelle, c’est lorsqu’elle est tournée à des usages intellectuels que commence l’histoire du langage.

1875 : 233-234

Ces usages de la parole auxquels se réfère Whitney, ce sont précisément les traces de la subjectivité dans la langue; et aussi, la présence de diverses manifestations artistiques; car, en lisant ce passage, on croit voir et entendre un comédien, un mime, un chanteur; il s’agit en somme des conditions de l’acte d’énonciation qui sont exploitées à fond dans la sphère artistique. Toute cette arrière-scène de l’acte de langage, Whitney l’exclut de la langue, limitée aux “usages intellectuels” alors que Saussure de son côté, verse cette arrière-scène dans le territoire de la parole. Ce passage pourrait même suggérer que Saussure se soit appuyé sur Whitney pour élaborer la coupure majeure entre la langue et la parole.

* * *

Un regard en direction de Peirce, mais bref puisque je reviendrai sur ce thème plus bas. En réponse aux caractères souple, indécis et changeants du signe, Peirce a, au contraire de Saussure, élargi au maximum les conditions de la reconnaissance du signe, allant de celui qui n’est qu’expression naturelle, qu’il nomme un “quasi-signe”, jusqu’à celui, le plus abstrait, qui ne serait, par exemple, que le pivot sur lequel repose un argument logique, ce qu’il nomme un “signe authentique”. C’est que chez Peirce, les signes, dans leur variété, construisent un continuum sur lequel se modulent des manifestations sémiologiques hétérogènes. On comprend que les notions d’arbitraire du signe et de convention[12] soient, à toutes fins pratiques, absentes de son discours, car il y aurait là, des principes de limitation dans la prise en compte de la variété des signes.

Un court point touchant une attache de la pensée de Peirce à celle de Whitney – et cet aspect est typiquement américain : tout signe trouve son origine dans “une émotion qui est sa base”. Cette pensée est omniprésente chez Peirce, alors qu’elle est totalement absente chez Saussure. Comme elle l’est du cartésianisme.

5. Le signe, ses constituants et le monde. Les questions de la nature sonore du mot et de l’‶objet désigné″

Ce n’est que dans la dernière session de son enseignement à l’Université de Genève, que Saussure a introduit les termes signifiant et signifié. Tullio de Mauro (CLG : 439, note 128) indique la leçon du 2 mai 1911 alors que ce cours s’est terminé le 14 juillet 1911. Auparavant, dans les sessions antérieures de son enseignement, il utilisait les termes image acoustique et concept [13]. Quelques remarques s’imposent, car il y a là un aboutissement. Les termes SA et SÉ sont logiquement et linguistiquement homogènes; puis, à la différence des mots et expressions qui avaient précédé, ces termes indiquent une perte du contact avec les mondes de la pensée et de l’imaginaire pour le terme concept, et une perte de contact avec le monde physique perçu par les sens pour l’expression d’image acoustique. Bref, ces deux constituants du signe sont coupés de leur lieu d’origine ou de leur territoire d’attache pour ne plus former qu’une entité totalement abstraite. La conception formelle atteint un tel niveau d’abstraction et de simplification que les deux composantes associées, reconnues comme négatives, chacune dans son ordre, donnent un produit positif, le signe; on ne pourrait être plus simplement arithmétique. Dès 1939, dans “Nature du signe linguistique”, Benveniste (1966 : 49-55) proposait que la relation entre SA et SÉ n’est pas arbitraire, mais plus simplement et plus directement nécessaire. Parce que l’arbitraire ne peut s’appliquer qu’entre deux entités hétérogènes. Patrice Maniglier (2006 : 238) a prolongé encore un peu plus loin la pensée de Benveniste : “… le signe n’est plus un moyen pour communiquer une pensée, mais en soi une pensée et une pensée qui, nous le verrons, échappe au sujet pensant”. J’ajoute qu’elle échappe aussi au monde. Le signe linguistique, propose-t-il, a été entièrement “intériorisé”. Cette proposition, il en retrouve une prémonition dans un fragment manuscrit de beaucoup antérieur au texte du Cours : “… notre point de vue constant sera de dire que non seulement la signification, mais aussi le signe est un fait de conscience” (ELG : 19). Le fait dominant révélé ici tient à ce que la pensée de Saussure a suivi un mouvement d’avancée vers un détachement de plus en plus éloigné entre le monde – le monde conceptuel, le monde factuel, le monde des sensations – et le signe devenu de plus en plus solipsiste.

Pour rester cohérent dans sa propre logique, Saussure devait rejeter tout lien direct entre un mot et un “objet désigné”. Sur ce point, Michel Arrivé a été très clair :

… pour que la langue puisse être définie comme un système de pures valeurs, il est indispensable que les relations entre les unités linguistiques ne soient déterminées par rien d’extérieur à la langue : la pesée du référent – celle qui ferait intervenir dans les relations entre signes “un élément imposé du dehors” – doit être nulle.

2007 : 67-68

Alors la question qui s’impose ici, c’est celle de faire le bilan de ce qui a été perdu.

Le SA a été défini comme une empreinte psychique. Michel Arrivé (2007 : 71) parlait d’une “dématérialisation du signifiant”, puis d’un “signifiant incorporel”. Antérieurement, l’expression d’usage était une image acoustique. L’expression est généreuse, superposant des perceptions appartenant aux deux registres du visuel et de l’auditif. Patrice Maniglier propose une métaphore extrêmement éclairante sur la nature de l’image acoustique. Il la compare à l’impression retenue “à l’écoute d’une symphonie” suggère-t-il, au lendemain d’une audition lors d’un concert : ce qui est retenu découle d’une “expérience”; plus précisément, l’expérience d’une audition qui serait dégagée de toute idée de représentation. Se référant à Bergson, il ajoute :

Parler de la sensation en lui retirant toute valeur représentative, c’est désigner immédiatement quelque chose comme un sentiment. La sensation est d’emblée un phénomène spirituel, aussi spirituel que la plus haute émotion esthétique. […] Si cependant Saussure conserve le terme d’image acoustique, c’est, dit-il, parce que cette impression acquiert par le jeu de la valeur, un “pouvoir évocateur”.

2006 : 241

“Sensation”, “sentiment”, “émotion”, “pouvoir d’évocation”[14], ce sont tous là des termes qui inscrivent l’enracinement du mot, à l’une de ses extrémités, dans la perception du monde. Ce à quoi, on pourrait ajouter les marques du ton de la voix et des effets d’imitation que relevait Whitney (dans la citation donnée plus haut) et qui renvoient aux traces de l’acte d’énonciation. On pourrait aussi ajouter la sonorité des mots qui constitue un des matériaux du poète. Saussure se référait à l’idée d’une “empreinte psychique”. Ici, on parle d’empreintes sémiologiques, psychologiques, émotives et physiques, toutes mémorielles. C’est la variété et l’étendue de ce territoire qui ont été perdues, là où s’enracine le signe à l’une des extrémités.

Du côté du SÉ, le processus de la perte a été à peu près le même, bien qu’il se présente d’une façon différente. Le SÉ se substituait au concept. Le concept désigne une somme d’idées et de représentations issues d’un travail de généralisation et d’abstraction fait à partir d’une pluralité d’expériences du monde. Et l’expérience renvoie à la rencontre entre le sujet et les choses qui habitent le monde. Dans les manuscrits, on trouve l’expression “objet désigné” (ELG : 231), pour marquer cette chose référée par le signe.

Pour rendre la chose encore plus claire, Saussure a dessiné de tels “objets désignés” : un arbre et à son côté, un cheval; et pour les mots désignant ces objets ponctuels, il a utilisé le vocabulaire latin. Ces dessins avec leurs légendes en latin – tout ceci est un peu ambigu – tiennent lieu de ces objets rejetés hors du territoire de la linguistique. Comme si les passages d’une nomination à un dessin, d’un signe linguistique à un signe graphique, d’une langue vivante à une langue morte permettaient de reléguer la “chose désignée” aux oubliettes, alors qu’il n’y a qu’une modification dans la facture du signe.

Il y a, de toute évidence, une zone grise recouvrant cet espace, fait de perceptions parfois précises, parfois illusoires, entre le champ du réel et les mots pour en saisir les objets et les événements. Le linguiste aura beau rejeter le caractère un peu simpliste de ces désignations ponctuelles comme celle de l’arbre et du cheval illustrant une simple “nomenclature” (CLG : 97), il n’aura de cesse de se référer à de nombreux cas d’expressions incompréhensibles sans un renvoi à l’usage qui en est fait dans le monde. Pour ne retenir qu’un seul exemple, donné par Saussure lui-même : le mot français mouton n’a pas la même extension, ni donc la même valeur que le mot anglais mutton, ce dernier partageant un territoire de désignation avec le mot sheep; la différence entre ces mots reproduit une différence dans les lieux du monde où on trouve l’animal désigné : la prairie ou la cuisine. Et, dans de nombreux cas similaires, la référence au monde est nécessaire pour maîtriser l’usage des signes de la langue, c’est-à-dire : contextualiser avec justesse, lire le paradigme et bien retracer les marques de différence, faire le bon choix entre des homonymes, comprendre les jeux de mots, etc. Ce qui arrive régulièrement lorsqu’on consulte un dictionnaire encyclopédique.

Mais on sait bien que le signe renvoie non pas à des choses aussi ponctuelles, mais à des expériences de ces choses. Tullio de Mauro cite un passage des Investigations philosophiques de Wittgenstein, particulièrement pertinent pour saisir la nature expérientielle de l’objet du signe :

… ce n’est pas l’objet qui est à la base du sens des mots, mais […] c’est au contraire l’usage du mot qui rassemble des expériences disparates du point de vue perceptif, constituant ainsi, dans des conditions et des raisons socialement déterminées, ce que l’on appelle l’“objet”.

Cité par Mauro. CLG : 439, note129. [Je souligne.]

Ce qui est aussi valable pour le côté sonore du signe. Les exemples que donne Maniglier relèvent d’expériences mémorielles semblables à celle des objets.

Comme quoi, l’exclusion théorique de la prise en compte du monde s’avère impossible dans les conditions quotidiennes de l’usage de la langue. Et la science de la linguistique ne peut ignorer cette pratique de la langue, même si elle loge dans le territoire de la parole. Le parcours de ces espaces recouverts d’une zone grise, le regard orienté tantôt vers la langue, tantôt vers le monde porte un nom qui a prêté aux plus grandes ambiguïtés : le référent. Il est tantôt appelé à la rescousse, tantôt l’usage en est condamné. En dehors de ces parcours dans des zones d’incertitude, en dehors de ces indécisions qui conduisent souvent à des doubles dires, à la polysémie et à l’ouverture sur l’imaginaire, il n’y aurait aucune possibilité de poésie. Et la poésie dont il est question ici n’est pas celle du corpus des anagrammes. Et l’on sait que la poésie est le plus haut investissement de la langue.

* * *

Dans la logique de Peirce, l’objet dans le monde est une composante essentielle du signe. Non pas l’objet factuel, la chose désignée, mais la relation du signe à cette chose dans le monde. En fait, chez Peirce comme chez Saussure, le terme objet désigne la mémoire d’expériences dans le monde.

Peirce a construit deux tableaux de la sémiotique qui articulent différemment cette relation du signe à son objet. Dans sa correspondance avec Lady Welby où figure ce que Gérard Deledalle appelait la seconde sémiotique, il présente le signe comme un mouvement ou un processus si l’on préfère : il suggère la distinction entre l’objet immédiat qui est la relation à l’objet au départ du signe, préalablement à l’avancée de la sémiose. Puis, l’objet dynamique désigne l’objet du signe au terme du mouvement sémiosique. Or, l’objet dynamique n’est jamais totalement connu, c’est plutôt une annonce ou une promesse qui ne sera pleinement réalisée que lorsque cet objet dynamique sera devenu à son tour objet immédiat d’un signe ultérieur qui ainsi le reconnaîtra et donc le réalisera, pour en faire quelque chose d’autre. Gérard Deledalle répétait que “l’objet dynamique, c’est le tout du signe”, alors qu’il désigne une transition, un moment dans une durée, bref, quelque chose de partiellement virtuel. L’enchaînement des signes ici décrit, qui se fait théoriquement sans fin, c’est précisément là ce que Peirce appelait le mouvement de la sémiosis; plus précisément, il formulait le principe d’une avancée sémiosique sans fin, soit la “semiosis ad infinitum”.

Tant chez Saussure que chez Peirce, l’objet a été reconnu comme un support des expériences du monde. Mais la logique du CLG a fini par se développer au-delà de ces expériences, dans la plus haute abstraction où l’objet a été détaché du monde et est devenu un pur “signifié”; alors que les mouvements sémiosiques fondateurs des signes chez Peirce sont portés par la mémoire et l’anticipation des expériences du monde.

* * *

Naguère se posait la question de l’immanence. Bien sûr, dans son sens premier, l’immanence est contradictoire à l’idée de transcendance, ce qui nous ramène au débat du Cratyle de Platon. Sur ce point, l’accord des linguistes, sémioticiens et sémiologues est acquis. Mais le terme immanence a fini par prendre un autre sens, désignant une position théorique qui affirme que le mot ou le signe n’a d’existence qu’en rapport à la langue et à l’objet formel qui en est issu : un énoncé, un texte, une image, une pièce musicale, un monologue au théâtre, un pas de danse, etc., bref toute forme de représentation. Immanence a fini par signifier une autonomie de la structure de la langue par rapport au monde qui serait une extériorité, au sens d’un référent. Dans ce second sens du mot, ce qui est exclu, ce n’est plus la transcendance, mais le regard au-delà de la clôture, l’ouverture à l’altérité. Il est très clair que le texte du CLG a conduit à cette position de l’immanence du sens à l’instance de la représentation. Cette idée de l’immanence reprend en fait la coupure entre le signe et le monde; ou, si l’on préfère : entre les mots signifiant et image acoustique; entre signifié et concept puis expérience. Et aussi entre langue et parole.

6. Les espaces conceptuels et la question de la durée

Jusqu’à ce moment dans mes lectures croisées, j’ai abondamment traité la façon dont la configuration du signe linguistique et donc de la langue a été conduite par Saussure, jusqu’à cet état ultime de la plus haute pureté, soit un objet élaboré par abstraction et par élimination de tout ce qui pourrait échapper à l’esprit. En contraste, je me suis constamment référé à l’appareil sémiotique peircien du signe qui s’est construit dans une conception toute autre. Or ces constructions des appareils sémiotiques sont intimement liées à des conceptions du temps : durée, avancée vers l’avenir, retour vers le passé; puis autrement, une perception du temps comme un lieu d’errance et d’obscurité ou comme une élasticité jusqu’à l’imprévisible. Je consacrerai la majeure partie de ce fragment à la présentation du modèle conceptuel de la sémiotique de Peirce, en faveur de lecteurs linguistes qui sont moins informés de cet autre de la sémiotique. Je ne construis pas un exposé d’initiation, tout au plus une visée générale qui permette de saisir globalement les enjeux de cette sémiotique. Et donc de mieux saisir la difficulté de la mise en parallèle des deux univers sémiotiques.

Peirce a construit un tableau comprenant neuf composantes du signe sur lequel fonder la compréhension de sa sémiotique et la réflexion qui s’en suit nécessairement[15]. Je le présente rapidement.

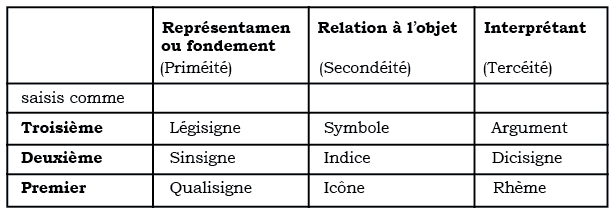

Le signe est initialement défini par l’interaction de trois composantes correspondant aux trois catégories phanéroscopiques : le “représentamen” ou le fondement du signe correspondant à la priméité; la relation du signe à l’objet, correspondant à la secondéité; et l’interprétant qui correspond à la tercéité : c’est ce qu’inscrit la première ligne du tableau. Puis chacun de ces trois termes est à son tour, soumis à la même analyse triadique (les trois colonnes); ce qui donne le tableau des neuf composantes du signe :

Figure 1

Voici deux exemples sur la façon de lire le tableau : le “représentamen” ou fondement du signe saisi comme troisième se nomme “légisigne”, c’est un signe de loi, de ce fait général, c’est-à-dire un signe codifié dans sa forme. Le représentamen saisi comme second se nomme “sinsigne” : il s’agit d’une occurrence particulière d’un signe, soit autonome, soit dépendante d’un légisigne. Et ainsi de suite pour les autres composantes.[16]

La seconde analyse triadique introduit des nuances qui sont nécessaires pour saisir les modalités plus fines des composants du signe. Pour être plus clair, je propose une brève présentation des trois composantes répondant au second du signe, la relation à l’objet. Le second du signe désigne la relation à un objet dans le monde qui, on l’a dit plus tôt, est moins une chose désignée qu’une expérience faite dans le monde et mémorisée par le sujet au moment de la production – réception du signe, disons, par exemple, dans l’écriture – lecture. Ainsi, si cette relation renvoie brutalement à une chose précise, dure, on parlera simplement d’un indice. Si par contre, cette relation renvoie à une perception du monde plus floue, plus imprécise, mais aussi ouverte sur les mondes de la sensibilité et de l’imaginaire, on dira qu’elle évoque plus qu’elle n’indique; cette relation est moins précise dans son pouvoir de référence et on parlera d’une icône. Si, à l’inverse la relation du signe conduit à quelque chose de plus construit, de plus abstrait et de plus général, à la limite d’un concept, on considérera que cette relation est augmentée dans sa puissance et on la nommera symbole. Les mêmes jeux de nuances marquent les analyses triadiques de deux autres composantes du signe.

Il faudrait préciser que les trois termes d’une triade ne sont pas exclusifs comme les termes appartenant à un paradigme, mais bien cumulatifs à la condition que la hiérarchie des chiffres soit respectée. Ainsi un symbole (3ième) contient en lui-même l’indice (2ième) qui, lui, contient l’icône (1er). Et non l’inverse. D’où des glissements de prédominance : ainsi, tel symbole, présentera éventuellement une prédominance indiciaire ou iconique suivant le contexte de ses occurrences. Par exemple, l’image d’un verre de vin de Bordeaux peut devenir le symbole d’un savoir développé sur la vinification, soit l’oenologie; il est aussi un indice de son pays d’origine, de son climat et de sa terre, des ouvriers agricoles qui l’ont produit; enfin il est icône s’il renvoie au plaisir que je trouve à le sentir et à le déguster. Le vin-signe appartient à ces trois relations et l’usage dans un contexte donné établira la prédominance d’un des niveaux de la relation à l’objet, mais sans exclure les deux autres relations.

Maintenant les classes de signes. Un signe est par définition une composition de trois termes appartenant aux trois catégories phanéroscopiques. En respectant des règles, dites de hiérarchie, qui interdisent certaines compositions pour des raisons de logique, Peirce reconnaît dix classes de signes. Je ne donne pas un exposé exhaustif, je me contente de donner quelques exemples pour en illustrer le fonctionnement : un cri de douleur est entendu, dont on ignore l’origine et l’objet, et qui ne serait rien d’autre qu’une réalité sonore qui reste à interpréter, correspondrait à un signe de la classe II, soit : un composé du sinsigne, de l’icône et du rhème. L’exemple classique de Peirce : une girouette qui indique la force et la direction du vent correspondrait à un signe de la classe IV formé du sinsigne, de l’indice et du dicisigne. Troisième exemple : un mot abstrait tiré du dictionnaire et isolé de toute contextualisation correspondait au signe de la classe VIII, formée du légisigne, du symbole et du rhème; si ce mot est inséré dans un texte, alors l’interprétant est un dicisigne et ce mot-signe appartient à la classe IX. Si on prend la particule “là-bas” insérée dans un contexte précis, le mot correspondrait à la classe VII formée des composantes: légisigne, indice et dicisigne. Voilà pour quelques exemples de la composition des classes de signes.

Dans les quelques considérations qui suivent, j’inscris les propositions plus générales qui répondent à l’objectif central de ce fragment et qui sont essentielles à l’intelligibilité de la sémiotique de Peirce.

Les dix classes de signes ne sont pas des catégories fermées. Ce sont plutôt des modalités ou des états provisoires du signe. Lorsqu’un même représentamen paraît à des endroits ou en des moments différents dans quelque tableau, dans un texte, dans une pièce musicale, dans le jeu d’un comédien ou plus simplement dans une conférence, les différentes occurrences peuvent correspondre à des classes différentes. On pourrait ici reprendre l’exemple donné par Saussure (CLG : 151) du mot “Messieurs!” dont les occurrences diffèrent d’un moment à l’autre dans un discours; il commente ainsi : “un mot peut exprimer des idées assez différentes sans que son identité soit sérieusement compromise”; ici l’identité correspond au légisigne alors que les “idées assez différentes” correspondent à la relation à l’objet qui sera symbolique, indiciaire et iconique avec des prédominances différentes; et l’interprétant, à la façon dont ce mot sera intégré dans la succession des occurrences, dans son contexte dont le ton de la voix, la direction du regard de l’orateur, les mimiques de son visage, les réactions des destinataires, etc. On pourrait aussi rappeler l’exemple classique de Stanislavski qui, au conservatoire de Moscou, demandait à ses étudiants de prononcer uniquement le mot “ce soir” (un seul lexème dans la langue russe) dans 20 occurrences successives qui suggéreront autant d’effets de sens. La variété des classes de signes rend théoriquement compte de cette diversité.

Deux réflexions importantes s’imposent ici. Dans l’analyse, il n’est pas toujours possible de préciser avec certitude l’appartenance d’un signe à une classe, en raison justement de son instabilité qui n’est que la contre-partie de la souplesse des langages, y compris la langue. Autrement l’exercice de Stanislavski ne serait pas possible. La seconde observation est d’ordre plus général : à partir du moment où les modalités du signe, réalisé suivant les différentes classes, vont du plus sensible rattaché au monde de l’imaginaire – ce serait le signe de classe I : qualisigne et icône et rhème – jusqu’au plus abstrait –ce serait le signe de classe X : légisigne et symbole et argument – alors les questions de la convention et de l’arbitraire du signe ne se posent pas car, dans chacune des classes la part d’arbitraire et de motivation est variable, en fonction de l’interprétation du signe proprement dit. En fait, l’envergure des signes pris en compte est telle qu’il n’est pas possible de statuer sur une position générale.

La question de la temporalité

Un autre aspect significatif est à prendre en considération : la composition du signe, soit les interactions entre les trois composantes, ne se fait pas instantanément; je reviens à l’exemple du “ce soir” de Stanislavski : autant pour le comédien que pour le spectateur, la formation et la compréhension du mot-signe se font dans une durée, car il n’y a là aucune instantanéité. Ainsi, j’écoute, dans un récital, une chanson où un même mot revient à deux ou trois reprises; comme destinataire de cette récitation, je reconnais la nécessité de prendre le temps qu’il faut, de me déplacer dans mon esprit, d’une modalité à l’autre et ainsi reconnaître les différents effets de sens du même mot; c’est ce qu’on appelle le travail de la lecture – de l’écoute, ici – et de l’interprétation. En somme, il y a, à l’intérieur du signe et entre des occurrences successives, une durée qui est celle d’une réflexion, d’une recherche ou encore d’une brève errance quant au sens et aux diverses nuances possibles du mot-signe; car ce dernier n’est pas donné tout de go, c’est un construit.

Saussure éliminait la temporalité arguant que le futur est imprévisible et donc inaccessible et que le mot de départ y devient non repérable; c’est que dans cette logique, le sens du mot émane simplement de la langue dans un état “arrêté”, une langue devenue structure. La position peircienne oppose un signe qui se construit et se modifie au gré des circonstances et dans une durée. Ce temps, c’est celui de la pensée qui est en mouvement, celui aussi de la collectivité dont les individus se meuvent à des rythmes différents, dans des durées disparates. Une proposition générale s’impose ici : le signe n’existe que dans des durées scandées sur des rythmes différents.

Chez Peirce, la temporalité est le facteur essentiel : elle est une condition d’existence du signe. Joseph Ransdell, un spécialiste reconnu des études peirciennes en faisait un principe général et j’adhère à cette proposition :

Peirce didn’t create the paradoxicality of time; he only acknowledges it in his conception of meaning as an essentially temporal process. Unlike the conventionalists, who cannot live with this affront to logic as they conceive it and simply dismiss it as a contradiction and mystification, Peirce strides boldly into the Heracleitean river by making time an essential dimension of meaning, built into it at the most fundamental level.

Andacht 2003 : 225

* * *

On découvre en fin de compte un curieux croisement : le principe organisateur des signes qui, chez Saussure, repose strictement sur la langue (dite “principe de classification”) est essentiellement d’ordre paradigmatique et achronique. Alors que chez Peirce ce principe organisateur appartient à l’ordre du syntagme; il trouve son appui sur des expériences disparates du monde et sur l’ensemble des actes de paroles qui appartiennent à ce que Saussure appelait “la masse parlante”. Et cette masse parlante qui crée l’espace sonore du monde n’existe que dans une temporalité.

On doit reconnaître que les théories du signe construites par Saussure et par Peirce diffèrent dans leurs fondements même : au niveau de la définition du signe, du système d’organisation des entités et du facteur temps dans la dynamique de la langue. Et ces écarts se démarquent alors même que les objets-signes qu’analysaient Peirce et Saussure sont similaires, même s’ils diffèrent du point de vue de leur envergure et de leur hétérogénéité : les signes exclusivement linguistiques d’un côté et de l’autre, la plus grande variété des signes. Puis le traitement des signes qui, dans un cas, va vers une entité de plus en plus étroite, serrée et abstraite alors que dans l’autre cas, elle va vers une accentuation des diversités et une contextualisation de plus en plus large. Il reste qu’il y a quelque chose de très étonnant dans un tel écart entre ces perspectives théoriques que les appartenances culturelles et les fondements philosophiques ne suffisent pas à expliquer[17].

Pourtant, cette simple reconnaissance d’une contradiction n’est plus suffisante. Aujourd’hui que nous avons enfin accès aux manuscrits, nous découvrons une démarche chez Saussure au cours de laquelle, il a entretenu un doute sur la faisabilité de son projet, il a tenté des constructions autres qui n’ont pas survécu; nous sommes en mesure de mieux comprendre les travaux liés aux légendes germaniques et ceux qui portent sur les hypogrammes dans leur relation à l’élaboration d’une linguistique. Saussure a fini par donner un enseignement appartenant à une période de sa réflexion qui n’était probablement pas achevée. Enfin, la rédaction et la publication du CLG lui ont échappé et on ne sait s’il aurait donné son consentement; peut-être, le Cours fut-il encore plus orphelin que l’on ne le croyait. Personnellement, je préfère appuyer ma réflexion sur cette proposition de Claudine Normand qui comporte une puissance explicative étonnante : elle a inversé la lecture de Saussure en proposant de saisir le texte du Cours du point de vue de la recherche sur les anagrammes :

[…] cette activité mystérieuse de déchiffrage de textes supposés cryptés, ne me paraît pas l’indice d’une nature double de l’homme Saussure, la face cachée d’une folie qu’aurait masquée la rationalité du Cours; la lecture des manuscrits montre, quel que soit leur thème, le même acharnement inabouti à comprendre ce qui fait la spécificité de la langue, objet sans analogue et hors de toute garantie.

2000 : 156

Loin de ce qu’il cherchait à prouver, n’avait-il pas trouvé plutôt une confirmation inquiétante de sa propre vision de l’objet-langue, porteur dans sa matérialité même d’une prolifération irrationnelle et immaîtrisable des significations.

Ce qui déplace radicalement le centre de gravité de la critique saussurienne et invite à des lectures renouvelées. Les quelques fragments[18] qui subsistent de ses dernières années ouvrent cette possibilité.

* * *

Dans “Pragmatism” un de ses derniers grands textes écrit en 1907 et resté inédit de son vivant, Peirce jette un regard rétrospectif sur le travail accompli et prend en compte les limites de son oeuvre sémiotique :

… I am, as far as I know, a pioneer or rather a backwoodsman, in the work of clearing and opening up what I call semiotic, that is the essential nature and the fundamental varieties of possible semiosis; and, I find the field too vast, the labor too great, for a first-comer. I am accordingly, obliged to confine myself to the most important questions. […] There is my apology, such as it may be deemed.

EP 2 : 413

Je retiens de ce passage, l’envergure du projet de sémiotique dont l’objectif était d’atteindre la variété des mouvements sémiosiques possibles. Il reconnaît que la tâche était trop lourde et que l’épuisement est lié à l’étendue du terrain à couvrir; on pourrait ajouter : à sa complexité et la multiplication des catégories qui ont rendu son texte difficile d’accès. Compte tenu de la culture de l’Amérique de cette époque qui découvrait encore de nouveaux territoires, la métaphore du pionnier et de l’explorateur qui s’enfonce dans une terra incognita me paraît sonner particulièrement juste. Un découvreur qui, au terme de son aventure, reconnaît à la fois sa découverte et ses zones obscures.

Et pourtant, les avancées si différentes de l’analyse des signes finiront par se rejoindre, du moins virtuellement. C’est ce que je tente de découvrir dans le dernier fragment.

7. La sémiologie et le sémiologique chez Saussure; l’affiliation chez Roland Barthes

Dans le texte du Cours de linguistique générale, on trouve quelques occurrences du terme sémiologie et de sa forme adjectivale : sémiologique. Curieusement, les sens de ces deux termes varient d’une façon importante. Et on trouve les mêmes emplois avec le même écart dans les manuscrits publiés dans les Écrits de linguistique générale.

Sémiologie désigne une science à naître dont l’objet sera fait des signes non linguistiques qui habitent notre monde : les trois salutations de l’empereur chinois, les couleurs et les positions des fanions dans la communication par sémaphore, etc. Bref, ces signes sont potentiellement diversifiés, touchant des aspects variés de la vie sociale. La caractéristique de ces signes tient à ce qu’ils sont partiellement motivés, partiellement arbitraires, d’où leur étiquette de symbole, au sens que donne Saussure à ce terme. Dans ce cas d’une mixité dans la nature du signe, il serait peut-être plus juste de se référer à une conventionalité. Enfin, dernier ajout : “le principal objet [de la sémiologie] n’en sera pas moins l’ensemble des systèmes fondés sur l’arbitraire du signe” (CLG : 100); ces signes seront donc pris en compte dans la mesure où, sous un certain aspect, ils sont similaires au signe linguistique.

La sémiologie sera une science générale, un champ de connaissance dans lequel sera incluse la linguistique. Par contre, Saussure tire la juste conclusion du caractère partiellement arbitraire des signes non linguistiques qui y sont admis : ce sera la science de la linguistique qui servira de modèle à cette nouvelle science. Tous ont relevé cette quasi-contradiction entre ces deux types de relation entre linguistique et sémiologie : inclusion dans un sens, modélisation dans l’autre. Il y a certainement là une explication majeure au fait que la sémiologie spécifiquement saussurienne n’ait jamais été construite. Du moins sur cette base.

Passons à l’adjectif sémiologique. On en trouve quelques occurrences dans l’expression “vie sémiologique” (voir la citation dans la note 11). Cette expression désigne l’état du mot-signe lorsqu’il ne sera plus placé sous l’autorité de la langue, c’est-à-dire lorsqu’il entrera dans sa vie discursive. Et cet état, qui appartient au futur, est imprévisible; c’est donc un inconnaissable. Autrement dit, le mot-signe devenant une unité du discours a connu une mutation, il est ailleurs, on n’y a plus accès autrement que comme membre d’un ensemble d’un autre ordre. On trouve dans les manuscrits une métaphore qui illustre cette quasi-dérive du signe dans le discours :

La langue ou le système sémiologique quel qu’il soit n’est pas le vaisseau qui se trouve au chantier, mais le vaisseau qui est livré à la mer. Depuis l’instant où il a touché la mer, c’est vainement qu’on penserait pouvoir dire sa course sous prétexte qu’on saurait exactement les charpentes dont il se compose, sa construction intérieure selon un plan.

ELG : 289

Cette non-connaissance est exactement celle qui est au coeur de la métaphore du jeu d’échecs : une partie est en cours et un spectateur se présente au moment d’une réflexion entre deux coups et il prend connaissance d’un “état” du jeu; et, ajoute Saussure, ce nouveau spectateur n’a aucun désavantage par rapport aux spectateurs qui assistent à la partie depuis le début. Dans les deux cas de la langue face au discours et des coups successifs du jeu d’échecs, la non-connaissance est le fait d’une rupture dans la continuité du temps; comme si chez Saussure, il n’y avait pas de durée; donc, absence d’un fil temporel qui relierait les événements entre eux : les mouvements successifs sur l’échiquier et les déplacements du mot entre le discours et la langue. Bien sûr, on sait que c’est faux : les spectateurs qui ont examiné depuis le début la partie d’échecs ont découvert les forces et les stratégies respectives de chacun des deux joueurs; et, regardant se dérouler la partie d’échecs, ils assistent à une confrontation entre deux stratégies différentes, la stratégie impliquant un fil conducteur reliant des moments. On n’a pas regardé autrement la célèbre compétition entre Spassky et Fisher. De la même façon, dans un discours, nous reconnaissons les mots-signes de la langue; il n’y a pas de rupture entre des lieux, ni entre des temps différents; mais des déplacements, oui.

Alors, la séparation instaurée par Saussure entre la science à naître de la sémiologie incluant la linguistique et la dérive des signes linguistiques sous l’effet du discours a quelque chose d’artificiel. C’est en fait la perte d’une continuité entre le signe et les actions ou, comme on l’a suggéré plus haut, entre le signe et les expériences dans le monde. Alors que dans la logique de Peirce, l’action du signe, sous l’espèce des expériences du monde, précède et accompagne sa définition; Peirce avait déjà suggéré, dans un écrit de jeunesse, que la nature première du mot c’est non pas le substantif, mais le verbe, l’action.

Le Cours de linguistique générale avait, en quelque sorte, laissé aux générations à venir une énigme, en fait un noeud gordien qui imposera pour plusieurs décennies une sorte d’inhibition à une avancée dans ces sciences.

La sémiologie de Roland Barthes

De tous les théoriciens qui se sont inscrits dans la foulée de ces travaux, Roland Barthes fut le plus authentique saussurien. Une première intervention majeure en 1964, dans un court texte de Présentation de la revue Communications :

La sémiologie est donc peut-être appelée à s’absorber dans une trans-linguistique […] Il faut en somme admettre dès maintenant la possibilité de renverser un jour la proposition de Saussure : la linguistique n’est pas une partie, même privilégiée, de la science générale des signes, c’est la sémiologie qui est une partie de la linguistique : très précisément cette partie qui prendrait en charge les grandes unités signifiantes du discours; de la sorte apparaîtrait l’unité des recherches qui se mènent actuellement en anthropologie, en sociologie, en psychanalyse et en stylistique autour du concept de signification.

1964 : 2

Entre les deux emplois différents du nom sémiologie et de l’adjectif sémiologique, Barthes optait pour l’adjectif, pour l’avancée du sens dans le discours, en fait pour la signification – rigoureusement : “action de signifier” – plutôt que le sens préalablement défini. Le projet saussurien prenait alors une forme imprévue : il devenait une “trans-linguistique” au sens d’un débordement : la rupture que Saussure avait imposée entre la sémiologie et l’analyse du discours tombait d’elle-même. Et l’on sait la richesse des oeuvres critiques qui ont été développées dans cette foulée : le noeud gordien avait été tranché.

Je fais un saut de 15 ans et je termine avec le dernier Barthes, celui de la Leçon inaugurale de la chaire de sémiologie littéraire du Collège de France. Je retiens deux moments. D’abord un fragment de texte initial qui a effrayé, sinon scandalisé, le milieu :

Mais la langue, comme performance de tout langage, n’est ni réactionnaire, ni progressiste; elle est tout simplement : fasciste; car le fascisme ce n’est pas d’empêcher à dire, c’est d’obliger à dire.

1978 : 14

Bien sûr, ce passage est abrupt. Il attaque une conception de la langue comme ensemble parfaitement construit, extrêmement cohérent et exerçant une haute autorité; c’est là, une conception de la langue qui rend difficile sinon impossible la créativité, l’invention, même les écarts; parce que cette conception de la langue nie la pluralité des voix provenant d’une société diversifiée et hétérogène : une pluralité qui a quelque chose de rabelaisien au sens de Bakhtine. Telle est l’orientation critique du texte de Barthes, comme en témoigne cette phrase encore plus sévère que la précédente car elle porte une accusation :

La linguistique m’a paru alors, travailler sur un immense leurre, sur un objet qu’elle rendait abusivement propre et pur, en s’essuyant les doigts à l’écheveau du discours, comme Trimalcion aux cheveux de ses esclaves.

1978 : 31

On trouve là une dénégation du travail de Saussure qui avait dépouillé la langue de ses marques d’énonciation, de ses appartenances sociales et des traces de la vie affective, comme on l’a démontré précédemment dans ce texte.

Enfin, Barthes construit son discours sur la base d’une proposition des plus étonnantes. Il reconnaît les pouvoirs ou, comme il écrit, les “forces” de la littérature en ces termes : “je veux en indiquer trois, que je rangerai sous trois concepts grecs : Mathésis, Mimésis et Sémiosis.” (1978 : 17) “Mathésis” pour les savoirs créés, conservés et véhiculés en ce lieu. “Mimésis” pour la force de représentation de la littérature allant d’une simple fidélité au réel jusqu’à l’utopie. Et “Sémiosis” qui est l’ouverture de la linguistique : “… soit excès d’ascèse, soit excès de faim, fluète ou replète, la linguistique se déconstruit. C’est cette déconstruction de la linguistique que j’appelle, pour ma part, sémiologie” (ibid. : 29-30). Alors que 15 ans auparavant, la sémiologie avait été donnée comme une “trans-linguistique”, dans le discours de la Leçon, en 1978, elle devient une contradiction et un dépassement, plus proprement un contre et un au-delà de la linguistique.

L’étagement de ces trois “forces”, Mathésis, Mimésis et Sémiosis construit une conception globale de l’objet littéraire; comme s’il s’agissait d’un monde. Or l’étonnement que j’avais annoncé est ici : ces trois modes d’être de la littérature correspondent aux trois composantes du signe tel que défini par Peirce : représentamen, relation à l’objet et interprétant; et, à leur tour, ces composantes du signe relèvent des trois catégories phanéroscopiques. Elles inscrivent une avancée de la conscience, un enrichissement progressif de l’objet littéraire allant jusqu’au plan troisième; cette proposition marque la fin d’une conception fermée de la langue et, dans la perspective d’un au-delà de la linguistique, introduit une souplesse théorique, une sorte d’épanouissement qui est aussi une libération des restrictions anciennes.

C’est comme si Barthes, après avoir entretenu la plus grande fidélité à Saussure, avait rencontré la logique de Peirce et que, dans cette foulée, il avait apporté une réponse à la question de la fracture entre les théories saussurienne et peircienne du signe.

Parties annexes

Note biographique

JEAN FISETTE a été professeur chercheur à l’Université du Québec à Montréal. Son principal thème de recherche a été la sémiotique pragmatiste de Peirce. Ses travaux ont porté sur la littérature, principalement la poésie, la musique et, plus récemment, la photographie. Il a conduit des recherches, publié des ouvrages et de nombreux articles dans les principales revues de sémiotique. Puis, il a participé à nombre de colloques nationaux et internationaux. Bien que retraité de l’enseignement, il poursuit sa recherche et ses publications. On accédera à la majorité de ses publications sur sa page web dont l’adresse est : http://jeanfisette.net

Notes

-

[1]

Ces informations proviennent de Arrivé 2016.

-

[2]

L’abrégé “CLG” suivi de la pagination réfère à l’édition critique de Tullio de Mauro de 1972. L’abrégé “CLG édition critique d’Engler” suivi de la pagination, réfère quant à lui, à l’édition de 1968.

-

[3]

The Century Dictionary and Cyclopedia: Dictionary sous la direction de William Dwight Whitney. The Century Co., 1897. Et le Dictionary of Philosophy and Psychology, publié sous la direction de J. M. Baldwin, 1902.

-

[4]

“Pendant la période 1890 à 1893, il n’en [des ouvrages] projeta pas moins de trois : A Guess at the Riddle, Grand Logic qu’il intitula également How to Reason : A Critik of Arguments et Search for a Method qui porte également un autre titre : A Quest for a Method” (Deledalle , “Introduction” dans Peirce 1993 : i).

-

[5]

Pour des informations supplémentaires d’ordre biographique, on se référera à Brent (1993).

-

[6]

L’abrégé “ELG” suivi de la pagination réfère aux Écrits de linguistique générale (2000).

-

[7]

Greimas a écrit : “Ce que dit Saussure à propos de la sémiologie, c’est intéressant, évidemment, mais c’est anecdotique; ça fait deux phrases. […] Ce qui est capital dans l’oeuvre de Saussure, c’est son Mémoire, et la façon dont il a résumé tout le XIXe siècle dans le comparatisme linguistique : c’est son idée de traiter un système comme un ensemble de corrélations. C’était déjà de la sémiotique. Le grand Saussure, il est là.”. Cité dans Arrivé (2007 : 186).

-

[8]

Note marginale ajoutée par Peirce dans le texte de “Quelques conséquences de quatre incapacités”. CP 5.289. Et pour la traduction : Peirce 1978 : 84. Dans les références aux Collected Papers de Peirce, le renvoi est indiqué par CP, suivi du numéro du volume, suivi d’un point, suivi du numéro du paragraphe.

-

[9]

Le contre-exemple le plus convaincant tient d’une représentation fictive dans le roman de Georges Orwell, 1984 où un pouvoir tyrannique contrôle une nation en manipulant la langue. Mais il faudrait prendre en compte l’expérience d’un pays comme Israël qui a réussi à faire revivre une langue ancienne.

-

[10]

Tullio de Mauro, l’auteur de l’édition critique, ici référée, du Cours de linguistique générale a formulé clairement cette position : “la langue est intangible, mais non inaltérable” (CLG : 108, note 1).

-

[11]

Par exemple, à propos de l’esperanto : “Passé le premier moment, la langue entrera très probablement dans sa vie sémiologique; elle se transmettra par des lois qui n’ont rien de commun avec celles de la création réfléchie, et l’on ne pourra revenir en arrière.” (CLG : 111. Je souligne.).

-

[12]

Sauf dans la définition d’une des composantes du signe, nommée le “légisigne” qui est un signe de loi. Je reviendrai sur ce sujet à la rubrique no 6.

-

[13]

Il a tout de même continué d’utiliser les termes image acoustique et concept au-delà de la date du 2 mai.

-

[14]

Ces mots traduisent le terme “feelings” qui est omniprésent dans le texte de Peirce, renvoyant aux conditions de la perception au niveau de la priméité.

-

[15]

Cette problématique du signe qui est devenue la base de la sémiotique chez Peirce a d’abord paru dans la cinquième des Conférences Lowell données à l’automne 1903 dans la ville de Boston. On trouvera le texte de cette conférence, intitulée “Nomenclature and Divisions of Triadic Relations, as far as they are Determined” dans The Essential Peirce Volume 2 : 289-299. Ne pas confondre les Conférences Lowell avec les Conférences sur le pragmatisme données à l’Université Harvard au printemps 1903.

-

[16]

Dans Écrits sur le signe, Gérard Deledalle a rassemblé et traduit les textes essentiels se rapportant à cette sémiotique. Pour une présentation plus complète de ce tableau des signes et pour une application, on pourra se référer à Fisette : 2012 et 2014.

-

[17]

Cette explication ne pèse pas très lourd si on prend en compte les affinités tout aussi étonnantes entre la pensée et l’imaginaire chez Peirce et chez Bakhtine, en ce qui concerne la conception du signe.

-

[18]

Par exemple, les quelques paragraphes publiés dans ELG : 288-290 où l’espace discursif est placé en prédominance sur la structure de la langue.

Bibliographie

- Andacht, F. (2003) “Iconicity Revisited : An Interview With Joseph Ransdell”. In Recherches Sémiotiques/Semiotic Inquiry (23) 1-3 : 221-240.

- Arrivé, M. (2007) À la recherche de Ferdinand de Saussure. Paris : PUF.

- Arrivé, M. (2016) Saussure retrouvé. (À paraître).

- Barthes, R. (1964) “Présentation”. Communications no. 4 Paris : Seuil : 1-3.

- Barthes, R. (1978) Leçon. Leçon inaugurale de la Chaire de sémiologie littéraire du Collège de France. Paris : Seuil.

- Benveniste, É. (1966) Problèmes de linguistique générale I. Paris : Gallimard.

- Benveniste, É. (1974) Problèmes de linguistique générale II. Paris : Gallimard.

- Brent, J. (1993) Charles S. Peirce. A Life. Bloomington and Indianopolis : Indiana University Press.

- Fisette, J. (2012) “Courte lecture de la notion d’icône chez Peirce”. In Intellectica. Revue de l’Association pour la Recherche Cognitive 2012/2 no 58 : 277-284.

- Fisette, J. (2014) “La photographie à l’Infini. L’apport de la sémiotique de Peirce à l’étude de la photographie dans les médias”. In Ocula (15). http://www.ocula.it (visité le 28 juin 2015).

- Jakobson, R. (1973) Essais de linguistique générale II. Paris : Éditions de Minuit.

- Maniglier, P. (2006) La vie énigmatique des signes. Saussure et la naissance du structuralisme. Paris : Léo Scheer.

- Normand, C. (2000) Saussure. Paris : Les Belles Lettres.

- PEIRCE, C. S. (1998) The Essential Peirce : Selected Philosophical Writings. Volume 2 (1893-1913). Peirce Edition Project (Ed.), Bloomington and Indianapolis : Indiana University Press.

- PEIRCE, C. S. (1993) À la recherche d’une méthode. Traduction et édition sous la direction de Gérard Deledalle. Perpignan : Presses de l’Université de Perpignan.

- PEIRCE, C. S. (1931-1958) Collected Papers of Charles Sanders Peirce. Volumes 1–6. C. Hartshorne and P. Weiss (Eds.), Cambridge, MA. : Harvard University Press, 1931-35; Volumes 7–8. A. Burks (Ed.), Cambridge, MA. : Harvard University Press, 1958.