Résumés

Résumé

Bien que les francophones soient presque partout minoritaires en Ontario et, par conséquent, soient constamment exposés à la langue anglaise, on connaît mal l’influence de cette dernière sur les choix lexicaux des locuteurs franco-ontariens. Outre quelques travaux sur des emprunts spécifiques et l’alternance de code, on chercherait en vain des études approfondies sur l’usage des anglicismes lexicaux dans le parler de la communauté, particulièrement dans sa dimension diachronique. Afin de tenter de combler cette lacune, une recherche sur la perception de l’utilisation des emprunts à l’anglais dans le Nord-Est de l’Ontario a été entreprise. L’étude a été menée au moyen d’un questionnaire, administré auprès de locuteurs francophones de la région, qui portait sur près de 200 mots et expressions relevés dans un roman franco-ontarien choisi pour son fréquent recours au lexique anglais. Les résultats révèlent des différences intergénérationnelles intéressantes qui suggèrent une évolution du lexique en synchronie dynamique et fournissent indirectement des renseignements sur l’attitude d’une communauté minoritaire francophone importante vis-à-vis de la langue dominante de l’Ontario.

Mots-clés :

- sociolinguistique,

- franco-ontarien,

- anglicisation,

- lexique,

- emprunts

Abstract

Although French speakers are in a minority language situation nearly everywhere in Ontario, and therefore constantly exposed to English, the influence of this dominant language on the lexical choices they make is not well-known. Apart from works on particular borrowings and code-switching, little has been published on the lexical borrowings used in the French-speaking community, especially from a diachronic point of view. In an attempt to fill this gap, a study on the perceptions of the use of borrowings from English in Northeastern Ontario was conducted. The study was done using a questionnaire, administered to French speakers of the region, that involved nearly 200 words and expressions chosen from a Franco-Ontarian novel that features borrowings from English prominently. Results reveal interesting intergenerational differences that point to an apparent time evolution of the local lexis and indirectly provide information on the attitudes of an important French-speaking minority towards the dominant language of Ontario.

Keywords:

- sociolinguistics,

- Franco-Ontarian,

- anglicization,

- lexicon,

- borrowings

Corps de l’article

Introduction

Le relatif déclin démographique des francophones de l’Ontario, amorcé depuis les années 1950, s’accompagne d’un affaiblissement du français local, tant sur le plan de son maintien que de sa qualité. L’effet de cet affaiblissement sur les structures et le lexique du franco-ontarien est abondamment documenté, notamment grâce aux recherches de Mougeon et de son équipe du Centre de recherches en éducation franco-ontarienne (CRÉFO), mais les travaux sur l’emprunt lexical à l’anglais sont rares, bien que le lexique soit le domaine le plus vulnérable aux influences externes et que ce type d’emprunt soit le plus commun et le plus symptomatique du processus d’anglicisation qui menace la survie de la langue française en Ontario. Mougeon (2000, p. 30), n’ayant répertorié que quelques travaux sur back, but et so, conclut ainsi qu’« il y a peu d’études sociolinguistiques qui ont isolé ces emprunts et qui ont essayé d’identifier les facteurs internes et externes qui sont associés à leur usage ». Les études à caractère diachronique font particulièrement défaut, car « on n’a pas encore observé directement le comportement linguistique réel de générations différentes » (Melanson, 1996, p. 14).

Une partie du problème réside dans la difficulté d’analyser le lexique. Ce n’est qu’en rassemblant un énorme corpus, comme l’ont fait Poplack et ses collègues dans la région d’Ottawa (Poplack et al., 1988) et l’équipe du CRÉFO dans diverses communautés francophones de la province (Hawkesbury, Cornwall, North Bay, Pembroke, Welland), que l’on peut espérer recueillir suffisamment d’occurrences d’un même lexème pour pouvoir étudier sa variation ou encore pour pouvoir affirmer qu’il est implanté ou en usage courant, car les emprunts isolés ne permettent pas de dégager des tendances.

En l’absence de moyens comparables, j’ai tenté de procéder autrement en faisant appel aux perceptions des locuteurs sur l’emploi des emprunts lexicaux dans leur communauté au moyen d’un questionnaire distribué par voie électronique. J’espérais ainsi découvrir indirectement quels emprunts sont utilisés dans le Nord-Est de l’Ontario et, en comparant les réponses fournies par les locuteurs de générations différentes, analyser en temps apparent l’évolution de l’anglicisation lexicale dans cette communauté, c’est-à-dire la trajectoire des emprunts que les locuteurs pensent être utilisés dans leur communauté. Cette approche, connue également sous le nom de synchronie dynamique (Martinet, 1975), est basée sur l’idée que l’essentiel d’une langue est acquis à la fin de l’adolescence. On peut donc avoir accès à des états de langue antérieurs en analysant à un moment précis dans le temps le parler des locuteurs les plus âgés, qui les illustrent encore largement. Elle s’oppose à l’analyse en temps réel, qui consiste à revenir dans une communauté une ou deux générations plus tard pour reproduire une étude menée préalablement, ce qui est évidemment plus fiable pour observer l’évolution de la langue, mais aussi plus difficile à réaliser. Par ailleurs, l’étude permet de comparer les résultats avec ceux d’autres travaux en ce qui concerne certains facteurs sociolinguistiques, dont le sexe, la classe sociale et la dominance linguistique.

1. Contextualisation linguistique

1.1. Définitions et typologie des emprunts

Pour mieux saisir les limites de l’étude, il convient d’abord de définir les principaux termes pertinents. Je ne m’intéresserai pas ici aux emprunts sémantiques (supporter l’équipe), où un mot ou une expression de forme française prend un sens anglais, ni aux alternances de codes, où l’on passe d’une langue à l’autre dans le discours en utilisant deux systèmes morphosyntaxiques différents (Je vas certainement pas lui demander ça, you’d better believe it!). L’emprunt dont il sera question est un « mot (simple ou composé) dont la forme et le sens sont anglais, et qui est employé dans une phrase française » (Mougeon, 2000, p. 33), comme dans Passe-moi mon coat. Cette catégorie inclut cependant quelques expressions (locutions) du genre no way!, qui sont assimilables à des unités simples.

Parmi les emprunts ainsi définis, il est utile de distinguer trois grandes catégories. Il y a d’abord les emprunts internationaux (golf, poker), sans intérêt ici puisqu’ils font partie du français de référence (ou du moins le français des dictionnaires) et ne connaissent pas d’alternatives. Viennent ensuite les emprunts canadiens anciens (19e siècle et début du 20e siècle : chéquer, grocerie, drave, fun), qui sont généralement adaptés linguistiquement et sont d’un usage très fréquent. Ils représentent environ la moitié des anglicismes relevés par Poplack et al. (1988). Une autre catégorie comprend les emprunts canadiens plus récents (apparus depuis le milieu du 20e siècle), en augmentation chez les bilingues ontariens, qui sont du plus grand intérêt pour l’étude puisqu’ils sont utilisés à des degrés divers par les francophones, en fonction de certains critères sociolinguistiques, dont l’âge, le sexe, la classe sociale et la dominance linguistique. Ces emprunts peuvent précéder l’introduction d’un terme français équivalent dans le français de l’Ontario, surtout dans les domaines dominés par l’anglais, comme les industries automobile ou forestière (brakes, chainsaw). Cette catégorie inclut aussi des mots fonctionnels du genre sure, back ou so, même si leurs équivalents français sont bien connus dans la communauté. La distinction entre emprunts anciens et emprunts récents sera importante dans l’interprétation des résultats de l’enquête.

Finalement, à l’instar de Mougeon (2000), je qualifierai de francodominants les sujets qui communiquent surtout en français (c’est-à-dire plus de 80 % du temps) et d’anglodominants ceux qui communiquent peu en français (entre 5 % et 45 % du temps), les autres étant considérés comme des bilingues équilibrés.

1.2. Généralités sur l’emprunt lexical à l’anglais

L’emprunt est considéré comme étant un phénomène naturel dans les situations de langues en contact. Le français ne fait pas exception à ce constat, ayant emprunté successivement et principalement au grec, au latin, à l’italien, à l’occitan, à l’espagnol et à l’anglais, dans le but de désigner des nouveautés culturelles ou techniques. L’emprunt peut aussi être gratuit, c’est-à-dire être utilisé parallèlement aux formes équivalentes. Comme l’explique Weinreich (1963, p. 56-61), les locuteurs empruntent souvent à une langue de prestige pour rehausser leur statut social, même s’il existe des équivalents parfaitement acceptables dans leur langue maternelle.

En France, d’après Mougeon (1995), les emprunts à l’anglais ne dépassent pas 3 % du lexique, mais ils sont en nette progression depuis la Seconde Guerre mondiale, suite à l’attrait des libérateurs américains et de la culture américaine en général. Ils ont ainsi pénétré le domaine militaire, l’audiovisuel, la publicité et le monde des affaires, et certaines instances et autorités ont dénoncé ces anglicismes, ce qui a entraîné l’adoption de lois linguistiques ou la diffusion de tracts à vocation correctrice (voir en particulier Étiemble, 1964). Cette pénétration, bien que perçue par certains comme un danger et une humiliation pour leur langue, autrefois dominante en Europe, n’est pas considérée comme une menace par la majorité des locuteurs, peu exposés à l’anglais. On est surtout indifférent au phénomène et parfois même on y est favorable, au nom de l’ouverture d’esprit et de la sophistication culturelle. L’emprunt à l’anglais résulte donc essentiellement en France d’un choix délibéré, stylistique, visant à caractériser le locuteur comme culturellement « branché » (ibid.).

La situation est totalement différente au Canada. Après la Conquête de 1759-1760, l’anglais s’est imposé comme nécessité, pour des raisons économiques, dans le secteur manufacturier dominé par les anglophones, alors que le français dominait généralement à la campagne. L’urbanisation progressive du Québec a ensuite intensifié les contacts des francophones avec l’anglais, contacts qui se sont traduits entre autres par une augmentation des emprunts. De plus, les francophones qui ont choisi de s’installer en Ontario se sont retrouvés, pour la plupart, dans un contexte minoritaire qui ne pouvait qu’intensifier le processus d’assimilation. On comprend donc pourquoi la menace de l’anglais est beaucoup plus ressentie au Canada français qu’en France, surtout dans les communautés de langue officielle en situation minoritaire, comme c’est généralement le cas en Ontario. Le rejet de l’anglais par les élites francophones canadiennes se traduit entre autres par des lois linguistiques, notamment la loi 101[1], et des efforts de traduction de certains anglicismes (par exemple, arrêt pour stop) et de création lexicale (par exemple, courriel et clavardage). Devant cette situation, la population se retranche souvent derrière l’intégration d’emprunts comme moindre mal (chéquer l’huile) ou emprunte le vocabulaire sans aucune adaptation (Xman est back en Huronie). Si cette dernière solution est mieux acceptée en Ontario qu’au Québec, comme on peut le constater, par exemple, en comparant les pratiques à Ottawa et à Gatineau (Poplack et al., 1988), c’est probablement parce que l’on résiste moins à la domination anglaise et que c’est parfois la solution la plus facile, vu le niveau élevé de bilinguisme de la plupart des Franco-Ontariens, garant de l’intercompréhension.

1.3. État présent : l’emprunt lexical en franco-ontarien

D’une manière générale, les recherches ont montré que le parler franco-ontarien est un système cohérent semblable au français québécois, qui est caractérisé par la préservation de structures dialectales remontant à des états antérieurs du français chez les franco-dominants, mais aussi une certaine perte de ces structures, renforcée par l’école. De plus, chez les autres locuteurs, une absence de variation stylistique et la création de nouvelles structures dialectales (simplifications, régularisations) est observée. L’anglicisation se manifeste d’abord linguistiquement par de nombreux emprunts directs, mais aussi par des convergences (comme le remplacement de chez par à la maison de, qui est plus conforme à l’anglais), une intonation anglicisée (Tennant, 2011) et des alternances de codes, reflétant surtout l’identité bilingue (Poplack et al., 1988). On voit donc comment « les restrictions dans l’usage de la langue minoritaire et les contacts intensifs avec la langue dominante peuvent provoquer des changements linguistiques soudains et radicaux » (Mougeon et Beniak, 1991, p. 211, ma traduction).

En ce qui concerne les emprunts à l’anglais plus spécifiquement, trois études se distinguent par leur ampleur et leur importance. Il est utile de les résumer ici, en notant particulièrement les résultats pertinents pour la présente recherche.

Afin d’étudier divers aspects du français parlé dans la région d’Ottawa-Hull (nom de Gatineau à l’époque de l’enquête), Poplack et al. (1988) ont rassemblé un très important corpus, construit selon des principes de stratification sociolinguistique scrupuleusement échantillonnée (120 sujets, 350 heures de parole, 2,5 millions de mots). L’analyse révèle une faible présence d’emprunts à l’anglais dans le vocabulaire des locuteurs, que ce soit en comptant les lexèmes particuliers (3,3 %) ou les occurrences (0,83 %), ce qui indique que les anglicismes sont relativement rares, contrairement à la croyance populaire, et qu’ils sont utilisés moins fréquemment que le reste du lexique. La majorité des emprunts (78 %) est également attestée au Québec et la moitié en France. Ces emprunts sont très inégalement distribués, si l’on considère que seulement 7 % d’entre eux sont relevés chez plus de dix sujets. Ils varient même considérablement chez un même locuteur et on peut également observer de la variation en ce qui a trait à l’adaptation phonétique ou morphologique.

Mougeon (1995) et Mougeon et Beniak (1991) ont étudié l’emprunt lexical surtout en milieu scolaire dans différentes communautés du Sud-Ouest et de l’Est ontarien, en particulier les emprunts lexicaux back et so. Ces études relèvent en général une corrélation inverse entre le taux d’anglicismes et la concentration francophone (population francophone : Hawkesbury, 85 %; Cornwall, 34 %; Pembroke, 8 %), ce qui confirme les résultats d’autres études faites sur la morphosyntaxe du français dans ces communautés (voir Mougeon, 2000; Mougeon et al., 2009).

L’étude de Melanson (1996), menée à Sudbury auprès d’une famille francophone étendue (quatre heures d’enregistrement vidéo dans six contextes différents), a fait ressortir 407 anglicismes, dont la moitié sont des unités simples comme bacon ou garbage, généralement attestées en français québécois et parfois en français standard (gin, golf, poster, etc.). Le corpus de Melanson (1996) comprend également 3 % de mots composés (Caesar salad, movie star, scotch tape, etc.) et 9,1 % de locutions (come on, I guess, take care, etc.), relevés également par Poplack et al. (1988) (23,6 % de l’ensemble des emprunts).

Ces études confirment l’observation de Weinreich (1968, p. 35) selon laquelle on emprunte surtout les formes sans inflexion et à contenu lexical élevé. Ainsi, chez Poplack et al. (1988), on observe la hiérarchie suivante : noms, 64 % > verbes, 14 % > interjections ou expressions figées, 12 % > adjectifs, 8 % > conjonctions, 1,5 % (dont 397 occurrences de so). Les données de Melanson (1996) confirment l’essentiel de cette hiérarchie : noms, 56,2 % > verbes, 17,1 % > locutions, 14,7 % > adjectifs, 4,8 % > adverbes, 1,6 % > conjonctions, 4,4 % (so) > pronoms, 0,8 % > prépositions, 0,4 %. De même, Mougeon (1985) note qu’à Welland l’anglicisation touche surtout les noms, faciles à emprunter tels quels, mais aussi les adjectifs, les verbes et les marqueurs discursifs qui expriment une appréciation qualitative.

On emprunte dans tous les domaines, surtout dans ceux qui appartiennent au monde extérieur, dominés par l’anglais : automobile, drogues, nourriture, vêtements, musique, jeux, sports, ordinateurs, politique, forêt (Poplack et al., 1988); métiers, chauffage, éclairage, activités ludiques, sports, divertissements (télévision et autres), noms de lieux, pêche, animaux, vocabulaire technique et scientifique (Mougeon et al., 1982); divertissements, alimentation, vêtements et accessoires personnels, transports et machinerie, toponymie et commerce (Melanson, 1996).

Les emprunts sont d’autant mieux intégrés morphologiquement et phonétiquement qu’ils sont plus anciens. C’est le cas pour 93,3 % des noms et des verbes (curler, sharer, waterskier, etc.) pour les vieux emprunts, d’après Mougeon et al. (1982), mais l’intégration phonologique se fait rarement pour les plus récents (84,7 % de prononciation à l’anglaise). Mougeon (1985) relève même des cas spéciaux de morphologie anglaise, qu’il interprète soit comme un symbole de l’appartenance aux deux mondes, soit comme un signe d’ignorance du système français. Le fait que ces exemples se trouvent surtout dans les classes défavorisées en milieu très minoritaire révèle une corrélation entre l’intégration des emprunts et la fréquence d’emploi du français.

Sur le plan sociolinguistique, les recherches mentionnées ci-dessus ont révélé des liens intéressants entre l’emploi des emprunts et l’âge, le sexe, la classe sociale et la dominance linguistique des locuteurs.

Il existe manifestement une corrélation inverse entre l’âge et le taux d’emprunts, comme le démontrent les données de Poplack et al. (1988) : 15-24 ans, 4,1 %; 25-34 ans, 3,6 %; 35-44 ans, 3,6 %; 45-54 ans, 2,9 %; 55-64 ans, 3,3 %; 65 ans et plus, 2,5 % (moyenne : 3,3 %). Dans la même veine, Mougeon et al. (1982), qui ont surtout étudié la population scolaire, notent que les élèves de l’élémentaire empruntent plus que ceux du secondaire. Toutefois, on devine, d’après les observations de Melanson (1996), que cette augmentation ne s’applique pas aux enfants d’âge préscolaire qui, faute de contact intense avec le monde anglophone, imitent surtout le modèle parental. Étant plus souvent exposés au français standardisé de l’école qu’au vernaculaire de leur communauté, les jeunes ont tendance à délaisser les vieux emprunts du genre badrer, ce qui fait ressortir plus nettement les nouveaux emprunts, inconnus des générations précédentes : outils grammaticaux (so, but, maybe) ou marqueurs discursifs (for sure, you know, I mean). Ces emprunts, parmi lesquels les noms dominent de moins en moins, ne sont pas stigmatisés par les jeunes locuteurs de la classe ouvrière, qui peuvent même en faire un symbole de leur identité.

Les différences reliées au sexe du sujet sont peu concluantes et probablement explicables par des circonstances externes (Poplack et al., 1988). On doit cependant noter que les hommes tendent à utiliser plus d’emprunts anciens, et les femmes plus d’emprunts récents (outils grammaticaux et marqueurs discursifs), ce qui suggère que ces dernières mènent le mouvement vers l’anglicisation. Ainsi, cela voudrait dire qu’elles auraient identifié un changement désirable et que les nouvelles formes ne seraient plus stigmatisées dans leur communauté (Labov, 1972). Ceci rejoint l’idée de symbole identitaire exprimée ci-dessus.

Par contre, il y a clairement une corrélation inverse entre l’anglicisation et l’éducation (ou classe favorisée), l’élite étant sous pression normative de « bien » parler et connaissant mieux les équivalents français. Inversement, c’est dans la classe ouvrière que l’on trouve le plus d’anglicismes du domaine technique (influence probable du travail manuel en anglais) et d’emprunts d’outils grammaticaux et de marqueurs discursifs (Mougeon et al., 1982; Poplack et al., 1988).

En ce qui concerne la dominance linguistique, en général, plus on emploie le français dans la vie quotidienne, moins on utilise les nouveaux emprunts. Par contre, on utilise une plus grande proportion d’anciens emprunts bien intégrés parce que l’on y est exposé plus souvent, notamment au foyer. Inversement, les francophones anglodominants, qui parlent français surtout à l’école, connaissent mal les vieux emprunts considérés comme non standards dans le milieu scolaire, mais leur degré élevé de bilinguisme fait en sorte qu’ils créent des emprunts spontanés, qui seront compris dans leur entourage bilingue. On note donc qu’il faudra être prudent dans l’interprétation des résultats puisque la distinction entre les anciens emprunts et les nouveaux emprunts est importante.

Deux nouveaux emprunts, so et back, inclus dans la présente étude, ont particulièrement retenu l’attention des chercheurs.

So (équivalents français : donc, alors, ça fait que) est un emprunt récent, inexistant en français québécois, mais répandu dans certaines communautés francophones minoritaires (au Manitoba, en Alberta, dans les Maritimes, en Louisiane). Il apparaît aussi en Ontario, notamment dans les corpus de Melanson (1996) (11 fois) et de Poplack et al. (1988) (397 fois). L’emploi de so dépend de la dominance linguistique et du degré de bilinguisme. D’après Mougeon et Beniak (1991), il va de 8 % chez les francodominants, dont le vernaculaire est dénué de so, à 52 % chez les bilingues — qui utilisent également les deux langues et sont donc très exposés à ce connecteur —, pour retomber à 19 % chez les anglodominants, qui sont surtout exposés au français dans le milieu scolaire, qui est peu réceptif aux anglicismes. Une comparaison intéressante faite par Mougeon, Nadasdi et Rehner (2009) en temps réel entre des élèves d’un même groupe d’âge, dans les mêmes localités, mais à 27 ans d’écart, documente l’évolution de l’assimilation à l’anglais à Hawkesbury et à Pembroke. Par exemple, la proportion de francodominants a diminué de 95 % à 74 % à Hawkesbury, et celle des anglodominants a augmenté de 48 % à 100 % pendant la même période à Pembroke. Si cette tendance se maintient, on peut s’attendre à une augmentation de l’utilisation de so et d’emprunts similaires dans la francophonie ontarienne, sauf peut-être pour les anglodominants qui ne connaissent que le français de l’école.

Back, inexistant au Québec, est parfois utilisé par d’autres francophones comme préposition intransitive ou comme adverbe (King, 2011), comme dans Je lui ai ramené le cinq cennes back (Poplack et al., 1988). Il a la même structure et le même sens de « retour » qu’en anglais et il est probablement utilisé en renforcement ou en remplacement du préfixe re- du français, dont le sens s’affaiblit. Sa fréquence est beaucoup moins élevée que celle de so (39 cas chez 21 des 120 participants de Poplack et al., 1988) mais, comme so, il covarie avec la dominance linguistique. Inconnu dans le milieu francophone majoritaire de Hawkesbury, il est utilisé dans les milieux ouvriers des quartiers anglophones d’Ottawa (Poplack et al., 1988). Le titre du roman Xman est back en Huronie, dont il sera question dans la section 3, et où l’action se déroule à Penetanguishene, en milieu francophone fortement minoritaire, suggère que back n’est pas inconnu dans cette région-là non plus.

2. Le milieu d’enquête

L’enquête a été menée à Temiskaming Shores, municipalité de 10 160 habitants, située dans le Nord-Est de l’Ontario. Cette municipalité regroupe depuis 2004 Haileybury, Dymond et New Liskeard, centre régional d’où proviennent la plupart des participants et qui comptait une population de 4 802 habitants en 2011, en déclin depuis 1981 (Statistique Canada).

Jusqu’au 20e siècle, la région vivait du commerce de la fourrure et de la coupe du bois. La colonisation francophone s’est ensuite intensifiée, grâce à l’attrait des terres, de la forêt et des mines, et elle a été facilitée par le développement de North Bay, la « porte d’entrée du Nord », et des lignes de chemin de fer du Canadien Pacifique et du Temiskaming and Northern Ontario Railroad, à partir de 1881. Cette migration d’origine québécoise était accompagnée d’une colonisation anglaise également dynamique. La brève prospérité minière de Cobalt a ensuite été remplacée par une réorientation vers l’agriculture et la production laitière pour toute la région. À partir de 1945, les contacts avec le sud de la province se sont intensifiés, parallèlement au développement de la route 11 (la Transcanadienne), élargie de deux à quatre voies en 2003.

Du point de vue de la présence francophone, d’après Statistique Canada (2011), Temiskaming Shores compte 30,6 % de francophones, c’est-à-dire un peu plus que la moyenne du Nord-Est (25,8 %) et beaucoup plus que la moyenne provinciale (4,8 %). Il s’agit donc d’une forte minorité, pratiquement toute bilingue, comparable aux localités étudiées par Melanson (1996) (Sudbury, 27 %), Mougeon et al. (1982) (Cornwall, 24 %) et Poplack et al. (1988) (Ottawa/Gatineau, 31,4 %). En termes de proportion, cette minorité est pourtant en déclin, comme c’est le cas du reste de l’Ontario francophone, malgré ses efforts de maintien du patrimoine et le soutien des institutions et des organismes franco-ontariens.

L’assimilation linguistique à l’anglais, qui n’épargne pas Temiskaming Shores, est de 34 % en Ontario et semble s’accentuer chez les jeunes Franco-Ontariens (Mougeon et Canale, 1978), au point d’être peut-être devenue irréversible, exception faite du Nord et de l’Est (Castonguay, 1976), notamment à Welland (Mougeon, 1985). Même dans le Nord, pourtant éloigné des grands centres, la langue préférée des jeunes est l’anglais, « symptôme de l’assimilation imminente de la communauté » (commentaire de Melanson, 1996, p. 115, à propos de Sudbury). Vu cette situation, on comprend le pessimisme de certains sociologues, qui considèrent que « le maintien de la langue française comme une langue de vie quotidienne des communautés françaises de l’Ontario est presque impossible » (Bernard, 1988, p. 85). Ce maintien suppose donc une vive résistance : « La volonté de maintenir leur langue maternelle, ainsi que leur utilisation des moyens mis à leur disposition, sont des exigences que doivent remplir les Franco-Ontariens eux-mêmes » (Melanson, 1996, p. 117). Comme le constate Bernard (1988, p. 20), en faisant un clin d’oeil aux mots de Simone de Beauvoir : « On ne naît pas Canadien français, on le devient ».

3. Méthodologie

3.1. Questionnaire

Faute de moyens permettant d’envisager une enquête à grande échelle du type entrepris par Mougeon et al. (1982) ou Poplack et al. (1988), je devais trouver une manière économique d’accéder au parler français du Nord-Est avec suffisamment de rigueur pour obtenir des résultats fiables. La méthode plus modeste de Melanson (1996), c’est-à-dire l’enregistrement vidéo des activités d’une famille étendue, avait certes l’avantage de la spontanéité et du naturel, mais elle ne permettait pas d’exclure les sujets anglophones, dont la présence risquait d’influencer l’emploi des emprunts par les francophones. De plus et crucialement, elle ne garantissait aucunement un nombre suffisant d’occurrences d’emprunts utilisés pour aboutir à des conclusions intéressantes.

J’ai donc décidé d’utiliser un questionnaire, à l’instar, entre autres, d’Edwards (1973) pour les anglicismes, de Lodge (1999) pour la langue populaire, de Dewaele (2011) pour les jurons en langue seconde (L2) et en troisième langue (L3), et de Nadasdi et al. (2008) pour la fréquence relative des synonymes char, voiture et bagnole en franco-ontarien. Dans ce questionnaire, reproduit en annexe, on demandait aux participants d’exprimer leur opinion sur certains usages lexicaux. En l’occurrence, une liste d’emprunts attestés en Ontario, avec contexte illustratif, a été soumise aux participants et, dans chaque cas, ils devaient juger si l’emprunt en question était utilisé « jamais », « parfois », « souvent » ou « couramment » dans leur communauté. Comme ils devaient se prononcer sur l’usage communautaire, et non pas sur leur idiolecte (leur propre parler), les participants n’étaient pas forcés d’admettre qu’ils utilisaient personnellement des formes déviantes, ce qui aurait pu être une source de gêne ou d’autocorrection et, par là même, fausser les résultats. L’identification abondante des catégories « souvent » et « couramment » donne à penser que les participants n’avaient pas honte d’admettre que leur communauté emprunte beaucoup à l’anglais, même si cette pratique est stigmatisée par l’élite, et qu’ils ont rempli le questionnaire en toute sincérité, ce qui ajoute une certaine fiabilité à la méthode du questionnaire.

Les avantages de cette approche sont nombreux. D’abord, on peut choisir les éléments lexicaux à analyser, ce qui n’est pas possible en parole spontanée. Ensuite, l’usage d’un même questionnaire pour tous les participants permet des comparaisons rapides et faciles, ce qui ne serait possible en parole spontanée qu’à l’aide d’un corpus important. Enfin, après avoir choisi les participants et établi un premier contact, il n’est pas nécessaire de les interviewer, ni de transcrire leur parole et d’isoler les emprunts pertinents des transcriptions. Les participants peuvent remplir le questionnaire quand bon leur semble et l’envoyer à la personne-ressource. Au chapitre des désavantages, il est évident que les perceptions linguistiques, sujettes potentiellement à de nombreuses influences, ne sont pas assimilables à une performance objectivement observable en parole plus ou moins spontanée. C’est pourquoi elles ne peuvent que compléter, et non remplacer, les enquêtes sur le terrain. Je crois cependant qu’en évitant l’autoévaluation des sujets, comme je l’ai expliqué ci-dessus, j’ai obtenu des perceptions sincères, donc un accès indirect à l’usage réel. Le nombre élevé d’items lexicaux du questionnaire permet par ailleurs de minimiser statistiquement les quelques déviations éventuelles, bien qu’il ait pu ajouter un facteur de fatigue.

3.2. Liste de mots

Le choix des emprunts à analyser a été fait à partir du roman Xman est back en Huronie (Roy, 2011), écrit dans le parler franco-ontarien de Penetanguishene et contenant un grand nombre d’anglicismes. Cette source a été préférée à une compilation d’emprunts signalés dans les études antérieures, parce qu’elle était plus susceptible, avec un nombre élevé d’emprunts de faible fréquence, de faire ressortir les différences intergénérationnelles recherchées. La liste d’emprunts utilisée est d’ailleurs assez longue pour recouper largement celles de Mougeon (2000), de Poplack et al. (1988) et de Melanson (1996).

Comme pour d’autres oeuvres littéraires écrites en vernaculaire (Melanson (1996) en cite une dizaine pour l’Ontario, surtout dans le domaine théâtral), on peut supposer à priori que le vocabulaire utilisé est authentique puisque l’écrivaine s’adresse d’abord à sa communauté. Pour le vérifier, j’ai d’abord soumis une liste de 229 emprunts trouvés dans le roman à quatre locuteurs franco-ontariens d’origines sociolinguistiques diverses (âge, sexe, région), puis j’ai éliminé de la liste les emprunts qui étaient invariablement jugés comme étant utilisés « couramment » ou « jamais » dans les quatre communautés. J’ai ainsi retenu pour l’enquête 197 emprunts susceptibles de variation quantitative. Leur répartition grammaticale est comparable à celles des corpus spontanés de Poplack et al. (1988) et de Melanson (1996) (noms, 51 %; verbes, 25,2 %; interjections et locutions, 9,6 %; adjectifs, 7,6 %; adverbes, 5 %; conjonctions, 1,52 %), ce qui suggère qu’ils sont assez représentatifs de l’ensemble des emprunts utilisés en Ontario. Enfin, la moyenne numérique pour l’ensemble du corpus se situant presque au milieu du spectre (entre « parfois » et « souvent »), on peut affirmer que la liste était très équilibrée.

Dans le questionnaire, on demandait également aux participants des renseignements sociolinguistiques, par exemple leur âge pour s’assurer que plusieurs générations étaient représentées et les lieux où ils avaient habité pour vérifier qu’ils étaient bien originaires de la région étudiée. Il y avait aussi des questions relatives à leur sexe, à leur profession, à leur première langue, à la langue utilisée au foyer et à la langue préférée, afin de mesurer l’importance d’autres variables sociales.

3.3. Participants

Les participants ont été choisis arbitrairement selon les contacts familiaux et sociaux d’une enquêteuse originaire de Temiskaming Shores[2]. Je n’ai donc pas utilisé les méthodes habituelles d’échantillonnage, telles que pratiquées par Poplack et al. (1988). De toute manière, les structures familiales peuvent être intéressantes et elles sont parfois retenues dans ce type de recherche (entre autres, Melanson (1996), à Sudbury, ou Thomas (2006), à Nice), car leur cohésion élimine certains facteurs de diversité, caractéristiques des grands corpus.

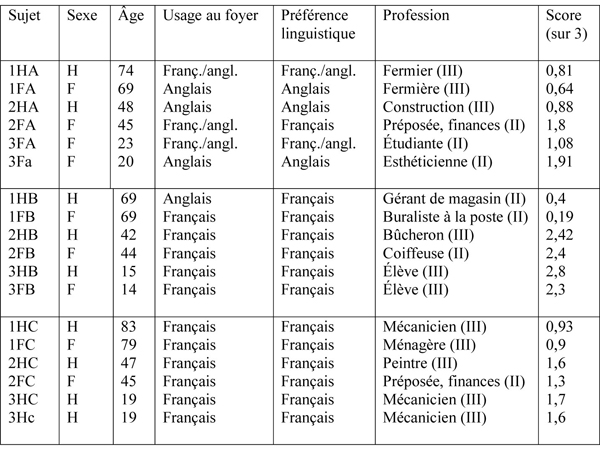

Sur les 24 participants sollicités par l’enquêteuse, 18 ont été retenus. Le choix d’en éliminer six répondait au besoin d’harmoniser la catégorie « âge », centrale à l’enquête. Tous sont des francophones ayant passé leurs années formatrices dans la région. Ils sont répartis également entre trois familles, comprenant chacune trois générations distinctes (séparées par au moins 14 ans) : les jeunes (14-26 ans), les adultes (40-52 ans) et les aînés (69-83 ans). Le tableau 1 donne le détail de cette répartition.

Une fois cette méthodologie fondamentale établie, les autres critères sociolinguistiques ne pouvaient qu’être aléatoires. Ainsi, c’est par hasard qu’il y a, pour la présente étude, la parité sexuelle (neuf hommes/neuf femmes). Pour l’aspect socioéconomique, en faisant référence à l’échelle occupationnelle de Blishen, Carroll et Moore (1987), qui distingue les classes « professionnelle » (I > 0,60 sur l’échelle), « moyenne » (II : 0,40-0,60) et « ouvrière » (III < 0,40), on constate que la classe I est absente du groupe, qui se répartit entre les employés de bureau et les commerçants d’une part (II, 7 sujets), et les travailleurs manuels d’autre part (III, 11 sujets). Ce déséquilibre, quoique regrettable, a au moins l’avantage de priver l’enquête de participants qui sont enseignants, dont l’intérêt particulier pour le « bon » parler aurait risqué d’avoir eu un impact sur leur perception des emprunts (voir Melanson (1996), pour des données surprenantes à cet égard[3]). Les questions sur la langue, destinées à mesurer l’effet de l’attitude sur la perception des emprunts, révèlent un recul du français quand on passe de la langue maternelle (18 français) à la langue préférée (13 français, 2 français/anglais, 3 anglais) et à la langue d’usage au foyer (11 français, 3 français/anglais et 4 anglais). La différence entre ces deux dernières catégories semble suggérer que la réalité bilingue du foyer ne correspond pas toujours au désir du maintien du français.

Tableau 1

Caractéristiques des sujets

3.4. Traitement des données

Pour quantifier les réponses, j’ai établi les correspondances suivantes, représentant grossièrement un degré d’anglicisation : « jamais » = 0, « parfois » = 1, « souvent » = 2, « couramment » = 3. Dans les cas très rares où un participant avait oublié de répondre ou avait donné deux réponses pour le même item, j’ai fourni les valeurs les plus probables, en fonction de la moyenne globale obtenue pour l’item considéré. J’ai ensuite calculé les moyennes individuelles de chacun des 197 emprunts afin de les hiérarchiser. De même, j’ai calculé les moyennes obtenues dans chaque groupe d’intérêt, qui ont servi de base aux comparaisons, principale raison d’être de la présente recherche. Enfin, pour étayer les premières conclusions et rejeter ou accepter l’hypothèse nulle selon laquelle les différences intergroupes observées seraient aléatoires, j’ai soumis les moyennes obtenues au test t (test de Student) pour distributions unilatérales à variance inégale (voir Butler, 1985, p. 59-95). En pratique, on considère que la différence entre deux groupes est significative si t est inférieur à 0,05. Les moyennes obtenues pour so et back, cas particuliers à faible poids statistique, n’ont pas été soumises à ce traitement.

4. Résultats

4.1. Profil individuel des sujets

Tableau 2

Profil des sujets et scores individuels

4.2. Âge

Tableau 3

Perception de l’emploi des emprunts en fonction de l’âge

Si l’on considère tout d’abord l’ensemble des résultats pour les emprunts généraux, on note que les scores vont de 0,5 pour avocado à 2,72 pour cash, avec une moyenne générale de 1,42 (colonne de gauche, Tableau 4). Les emprunts analysés se répartissent donc assez régulièrement entre les scores maximal et minimal d’anglicisation (0 = aucun emprunt de la liste jamais entendu; 3 = tous les emprunts couramment utilisés), avec une moyenne très proche de celle de ces deux extrêmes (1,42 ~ 1,5). La liste adoptée semble donc être équilibrée et donc particulièrement propice à l’observation des différences éventuelles entre les individus et les groupes considérés. On note également que so est relativement fréquent et back relativement rare par rapport aux autres emprunts de la liste, ce qui correspond aux observations faites par Mougeon et Beniak (1991) et Poplack et al. (1988) (voir section 1.3).

L’analyse du facteur « âge » montre que le degré d’anglicisation triple entre les « aînés » et les « adultes » ou les « jeunes », de manière hautement significative (t = 0,003), ce qui confirme également les tendances observées ailleurs en Ontario. Ce glissement vers l’anglais n’est cependant pas régulier, puisque la moyenne des « adultes » est presque aussi élevée que celle des « jeunes ». Cela suggère que l’anglicisation a été beaucoup plus intense entre les années formatrices des « adultes » et celles des « aînés » (pendant les années 1960-1980), qu’à une époque plus récente. Une analyse séparée des 20 marqueurs discursifs et locutions de la liste va dans le même sens, avec un écart encore plus accentué entre les « aînés » et les « adultes » (du simple au quadruple), bien que la valeur de t soit la même. Le connecteur so, très répandu chez les « jeunes » (2,83), a connu une évolution semblable, alors que back, peu connu chez les « adultes » et encore moins chez les « aînés », s’est développé beaucoup plus récemment et est associé à la jeunesse francophone.

4.3. Langue d’usage au foyer et langue préférée

Tableau 4

Perception de l’emploi des emprunts en fonction de la langue d’usage

Vu le déséquilibre entre les groupes « français » (11 sujets), « français/anglais » (3 sujets) et « anglais » (4 sujets) en ce qui concerne la langue d’usage au foyer, j’ai décidé de rassembler ces deux derniers en un seul groupe de 7 sujets « français/anglais », à partir de ce qui les rapproche, c’est-à-dire l’usage de l’anglais au foyer. Les résultats vont dans le sens attendu pour back, qui est plus rare dans le groupe « français », et même pour so, qui est établi dans la communauté depuis longtemps. Par contre, les résultats de la présente étude contrastent avec ceux d’autres recherches en ce qui concerne l’ensemble des emprunts (plus fréquents dans le groupe « français ») et surtout la liste des marqueurs discursifs et locutions, où la différence est significative. Je n’ai pas d’explication à offrir pour cette anomalie, sauf que Poplack et al. (1988) avaient déjà noté que la corrélation entre dominance anglaise et anglicisation du français n’était pas automatique. On sait par ailleurs que souvent les bilingues sont particulièrement attentifs à ne pas mélanger les codes. L’emprunt par un unilingue peut passer pour de la sophistication, alors qu’il est souvent signe de confusion chez le bilingue, qui n’a aucune raison de démontrer sa connaissance de l’autre langue.

Le choix de la langue préférée étant essentiellement le même que celui de la langue d’usage au foyer et les données correspondantes étant très similaires (français/anglais, 1,06 ~ français, 1,56), j’ai décidé de ne pas faire d’analyses plus poussées à ce sujet.

4.4. Classe sociale

Tableau 5

Perception de l’emploi des emprunts en fonction de la classe sociale

Comme on peut le voir, en l’absence de la catégorie « professionnelle », les différences entre les deux autres groupes ne sont pas significatives, ce qui est cohérent avec les travaux de Thomas (1986), qui a noté que la société franco-ontarienne était réduite à deux groupes : l’élite (professionnels et enseignants) et les autres, seuls représentés dans la présente étude. Mougeon et Beniak (1991) ont montré par ailleurs que les distinctions sociales étaient largement écrasées par la dimension « dominance linguistique » en français de l’Ontario. En effet, les participants autres que les francodominants font un usage trop restreint du français pour être touchés par ce genre de distinctions.

4.5. Sexe

Tableau 6

Perception de l’emploi des emprunts en fonction du sexe

L’appartenance à l’un ou l’autre sexe n’entraîne pas de différences significatives, ce qui vient confirmer les recherches antérieures. Seuls certains emprunts plus récents, soit so et back, semblent être adoptés plus volontiers par les femmes, ce qui est cohérent avec les travaux de Poplack et al. (1988) et plus généralement avec la tendance bien connue notée par Labov (1972), selon laquelle ces dernières sont généralement à l’avant-garde des changements linguistiques, les hommes étant plus conservateurs.

Conclusion

La présente étude, qui s’inscrit dans les recherches sur les phénomènes engendrés par le contact du français avec l’anglais, a permis de mieux caractériser la nature de l’emprunt lexical en franco-ontarien. Les résultats concernant l’évolution de l’anglicisation sont très probants et ils confirment ceux de recherches antérieures. L’anglicisation semble progresser à Temiskaming Shores, comme ailleurs en Ontario et, puisque ce sont les emprunts non motivés qui dominent et que la grammaire commence à être touchée, on peut s’attendre à une hybridation à long terme, comme c’est déjà le cas en Acadie, pour le chiac, par exemple. Certaines des données, ainsi que la simple pénétration de tous ces emprunts dans la littérature, suggèrent que l’anglicisation du lexique est bien acceptée dans la communauté, du moins chez les jeunes, et que, par conséquent, elle est destinée à progresser. Les facteurs sociolinguistiques autres que l’âge, par contraste, contribuent peu à l’évolution de l’emprunt, ce qui a également été noté précédemment.

Sur le plan méthodologique, cette enquête montre que l’on peut analyser indirectement l’emprunt avec rigueur en synchronie dynamique, à l’aide d’un questionnaire qui vise à déterminer la perception des participants en s’assurant d’une bonne stratification de ces derniers. Une telle approche peut compléter, sans toutefois remplacer, l’analyse habituelle de corpus oraux. Si elle est jugée utile, elle pourrait être reproduite à plus grande échelle dans la même communauté du Nord-Est ontarien, pour vérifier les conclusions provisoires proposées ici et étayer l’aspect statistique. Elle pourrait surtout être utilisée dans d’autres communautés franco-ontariennes qui sont différentes sur le plan de la concentration francophone, comme Hearst ou Hawkesbury (majoritairement francophones), ou encore Penetanguishene ou Windsor (minoritairement francophones). Cela permettrait de vérifier si le facteur « concentration francophone » revêt pour l’emprunt la même importance que pour d’autres aspects de la langue, tels qu’analysés par Mougeon (1995) et Poplack et al. (1988), entre autres.

Parties annexes

Annexe

Questionnaire

Sondage sur le français de l’Ontario

Âge : ________ Sexe : _______ Profession : ___________________________

Lieux de résidence successifs (avec dates) depuis la naissance :

________________________________________________________________

Première langue _________ Langue utilisée au foyer ___________ Langue préférée _________

Veuillez indiquer par une croix (x) dans quelle mesure on entend les mots ou les expressions suivantes dans votre milieu social et avec les francophones de votre génération (conversations en français avec vos amis, frères et soeurs, par exemple). Il est important de noter ce que l’on dit vraiment, et non pas ce qu’on devrait dire.

Merci d’avance de votre collaboration,

[Nom de l’enquêteur, contact]

(Optionnel) Commentaires généraux ou spécifiques?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Notes

-

[1]

La Charte de la langue française (loi 101) a été adoptée au Québec en 1977, essentiellement pour « faire du français la langue de l’État, aussi bien que la langue normale et habituelle du travail, de l’enseignement, des communications, du commerce et des affaires » (Gouvernement du Québec, le 7 octobre 2014, préambule).

-

[2]

Il s’agit de Megan Brazeau, étudiante de maîtrise à l’Université de Guelph, que je remercie pour sa contribution très appréciée au projet.

-

[3]

« L’enseignement est souvent associé au militantisme pour le français, en Ontario comme ailleurs, ce qui explique que ce locuteur pourrait être partisan de la sauvegarde du français dans cette région » (Melanson, 1996, p. 76).

Bibliographie

- Bernard, R. (1988). De Québécois à Ontarois : la communauté franco-ontarienne. Hearst : Le Nordir.

- Blishen, B., Carroll, W. et Moore, C. (1987). The 1981 socio-economic index for occupations in Canada. Canadian Review of Sociology and Anthropology. 24:4.465-488.

- Butler, C. (1985). Statistics in Linguistics. Oxford : Blackwell.

- Castonguay, C. (1976). La montée de l’anglicisation chez les jeunes Franco-Ontariens. Bulletin du Centre de recherche en civilisation canadienne-française de l’Université d’Ottawa. 12.5-7.

- Cotnam, J. et Paterson, J. (dir.) (1995). La didactique à l’oeuvre : perspectives théoriques et pratiques. Toronto : Canadian Scholars’ Press.

- Dewaele, J.-M. (2011). Variation in self-reported frequency of use of French swearwords among L2 and L3 users of French. In Martineau, F. et Nadasdi, T. (dir.). Le français en contact. Hommages à Raymond Mougeon. Québec : Presses de l’Université Laval. 67-115.

- Edwards, V. (1973). Anglicization in Quebec City. A Study of the Correlation between Anglicization and Social Class in Quebec City. Québec : Centre international de recherches sur le bilinguisme, Université Laval.

- Étiemble, R. (1964). Parlez-vous franglais? Paris : Gallimard.

- Gouvernement du Québec. (le 7 février 2014). Charte de la langue française, à jour au 1er novembre 2014. http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/C_11/C11.html

- King, R. (2011). Back to back : The trajectory of an old borrowing. In Martineau, F. et Nadasdi, T. (dir.). Le français en contact. Hommages à Raymond Mougeon. Québec : Presses de l’Université Laval. 193-216.

- Labov, W. (1972). Sociolinguistic Patterns. Philadelphie : University of Pennsylvania Press.

- Latin, D. et Poirier, C. (dir.) (2000). Contacts de langues et identités culturelles : perspectives lexicographiques. Québec : Presses de l’Université Laval.

- Lodge, R.A. (1999). Colloquial and politeness in French. Modern Language Review. 94.355-365.

- Martineau, F., Mougeon, R., Nadasdi, T. et Tremblay, M. (dir.) (2009). Le français d’ici : études linguistiques et sociolinguistiques sur la variation du français au Québec et en Ontario. Toronto : Éditions du GREF.

- Martineau, F. et Nadasdi, T. (dir.) (2011). Le français en contact. Hommages à Raymond Mougeon. Québec : Presses de l’Université Laval.

- Martinet, A. (1975). Diachronie et synchronie dynamiques. In Martinet, A. (dir.). Évolution des langues et reconstruction. Paris : Presses universitaires de France.

- Melanson, N. (1996). Choix linguistiques, alternances de langues et emprunts chez des Franco-Ontariens de Sudbury. Sudbury : Institut franco-ontarien, Université Laurentienne.

- Mougeon, F. (1995). Les emprunts lexicaux à l’anglais comme marqueurs de variation sociolinguistique dans le français de France et du Canada. In Cotnam, J. et Paterson, J. (dir.). La didactique à l’oeuvre : perspectives théoriques et pratiques. Toronto : Canadian Scholars’ Press. 94-107.

- Mougeon, R. (1985). Répertoire classifié des emprunts lexicaux à l’anglais dans le français parlé de Welland (Ontario). Toronto : Centre de recherches en éducation franco-ontarienne (CRÉFO) et Institut d’études pédagogiques de l’Ontario (IÉPO).

- Mougeon, R. (2000). Les emprunts au vocabulaire de l’anglais en français ontarien. In Latin, D. et Poirier, C. (dir.). Contacts de langues et identités culturelles : perspectives lexicographiques. Québec : Presses de l’Université Laval. 29-34.

- Mougeon, R. et Beniak, É. (1991). Linguistic Consequences of Language Contact and Restriction : The Case of French in Ontario, Canada. Oxford : Clarendon.

- Mougeon, R., Brent-Palmer, C., Bélanger, M. et Cichocki, W. (1982). Le français parlé en situation minoritaire : fréquence d’emploi et maîtrise du français parlé par les élèves des écoles de langue française dans des communautés franco-ontariennes. Québec : Centre international de recherches sur le bilinguisme, Université Laval.

- Mougeon, R. et Canale, M. (1978). Assimilation linguistique des jeunes Franco-Ontariens. Actes de colloque de l’Université Laurentienne. 1.23-37.

- Mougeon, R., Nadasdi, T. et Rehner, K. (2009). Évolution de l’usage des conjonctions et locutions de conséquence par les adolescents franco-ontariens de Hawkesbury et de Pembroke (1978-2005). In Martineau, F., Mougeon, R., Nadasdi, T. et Tremblay, M. (dir.). Le français d’ici : études linguistiques et sociolinguistiques sur la variation du français au Québec et en Ontario. Toronto : Éditions du GREF. 145-184.

- Nadasdi, T., Mougeon, R. et Rehner, K. (2008). Factors driving lexical variation in L2 French : A variationist study of automobile, auto, voiture and machine. Journal of French Language Studies. 18.365-381.

- Poplack, S., Sankoff, D. et Miller, C. (1988). The social correlates and linguistic processes of lexical borrowing and assimilation. Linguistics. 26.47-104.

- Roy, J. (2011). Xman est back en Huronie. Ottawa : Éditions David.

- Statistique Canada. (2011). (le 1er novembre 2014). http://www.statcan.gc.ca/

- Tennant, J. (2011). Rythme prosodique et contact des langues dans le français ontarien. In Martineau, F. et Nadasdi, T. (dir.). Le français en contact. Hommages à Raymond Mougeon. Québec : Presses de l’Université Laval. 355-374.

- Thomas, A. (2006). L’évolution des variantes phonétiques régionales méridionales dans le sud-est de la France. La Linguistique. 42:1.53-71.

- Thomas, A. (1986). La variation phonétique : cas du franco-ontarien. Montréal/Paris/Bruxelles : Didier.

- Weinreich, U. (1963). Languages in Contact. La Haye : Mouton.

Liste des tableaux

Tableau 1

Caractéristiques des sujets

Tableau 2

Profil des sujets et scores individuels

Tableau 3

Perception de l’emploi des emprunts en fonction de l’âge

Tableau 4

Perception de l’emploi des emprunts en fonction de la langue d’usage

Tableau 5

Perception de l’emploi des emprunts en fonction de la classe sociale

Tableau 6

Perception de l’emploi des emprunts en fonction du sexe