Résumés

Résumé

À ce jour, il n’existe aucun consensus quant aux critères diagnostiques d’une dépendance à Internet (Hinic, 2011 ; Tonioni et al., 2012 ; Weinstein et Lejoyeux, 2010). Pourtant, des personnes s’autodéclarent cyberdépendantes et réclament des soins dans les centres de réadaptation en dépendance (CRD) au Québec. Ces admissions ont amené l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal à demander la réalisation d’une étude descriptive sur la cyberdépendance.

Objectifs : Décrire les caractéristiques sociodémographiques des cyberdépendants en traitement dans les CRD ; et 2) Documenter leurs problématiques associées telles les problèmes de consommation d’alcool, de drogues, pratiques de jeux, estime de soi, symptômes de dépression et d’anxiété.

Méthode : L’étude a été menée dans huit CRD au Québec. Un échantillon de convenance de 57 personnes a été recruté sur une période de 24 mois de 2010 à 2012. Pour participer à cette étude, il fallait être âgé d’au moins 18 ans, s’identifier comme étant cyberdépendant, demander de l’aide pour un problème de cyberdépendance dans un CRD public. L’Internet addiction test (IAT) (Young, 1998), dans sa version française validée (Khazaal et al., 2008), a servi à évaluer la gravité des habitudes d’utilisation d’Internet. Les problèmes associés ont été évalués à l’aide des questionnaires suivants : l’inventaire d’anxiété de Beck (Beck, Epstein, Brown et Steer, 1988) ; l’inventaire de dépression de Beck (Bourque et Beaudette, 1982) ; le DÉBA-Alcool/Drogues/Jeu (Tremblay et Blanchette-Martin, 2009) et le questionnaire de l’échelle d’estime de soi (Rosenberg, 1965).

Résultats. Cinquante-sept personnes ont accepté de participer à l’étude. La très grande majorité des participants était des hommes (88 %), âgés en moyenne de 30 ans, vivant chez leurs parents et ayant un faible revenu. Ils consultaient à la suite des recommandations de leurs proches et rapportaient de nombreuses conséquences reliées à leur utilisation d’Internet. Ils passaient en moyenne 65 heures par semaine sur Internet et rapportaient avoir plusieurs applications problématiques. Les applications problématiques les plus fréquemment rapportées étaient les jeux de rôles multijoueurs (57,8 %), les sites de divertissement streaming (35,1 %) et les bavardoirs communément appelés chat rooms (29,8 %). À l’échelle d’estime de soi, 66,6 % des participants présentaient une estime de soi très faible, ou faible, alors que 21,1 % rapportaient une estime supérieure à la moyenne. L’inventaire de dépression de Beck a évalué que 3,5 % (n = 2) de l’échantillon atteignait le seuil clinique tandis que 7,5 %, (n = 4) vivait de l’anxiété atteignant le seuil clinique. Presque la moitié (45,6 %) prenait une médication psychotrope pour un problème de santé mentale et 33,3 % présentait un problème de santé physique chronique.

Conclusion : Cette étude a permis de mettre en lumière les caractéristiques d’un groupe encore méconnu dans la population, soit les personnes cyberdépendantes. Ces cyberdépendants vivent des conséquences significatives à la suite de la perte de contrôle de l’utilisation d’Internet. Par ailleurs, à leur admission en traitement, bien que la détresse psychologique subjective ne soit pas toujours élevée, les participants présentent un tableau clinique complexe où la comorbidité est la règle plutôt que l’exception. Il nous semble que les données actuelles comportent suffisamment de similarités avec les autres troubles addictifs pour permettre aux cliniciens de travailler en prenant assise sur leur expérience avec d’autres dépendances.

Mots-clés :

- cyberdépendance,

- dépendance à Internet,

- comorbidité,

- IAT

Abstract

To date, there is no consensus on the diagnostic criteria for Internet addiction (Hinic, 2011; Tonioni & coll., 2012; Weinstein & Lejoyeux, 2010). Nonetheless, some people consider themselves cyberdependent and request treatment services in the addiction rehabilitation centers (ARC) of the province of Quebec. These admissions have led the Health and Social Services Agency of Montreal to ask for the realization of a descriptive study on Internet addiction.

Objectives: 1) Describe the socio-demographical characteristics of cyberdependent individuals receiving treatment in the ARC; 2) Document their associated problems, such as problems related to alcohol and drug abuse, gambling, self-esteem, and symptoms of depression and anxiety.

Methodology: The study was conducted in eight ARC’s of the province of Quebec. A convenience sample of 57 people was recruited over a period of 24 months, from 2010 to 2012. To participate in this study, individuals had to be 18 years or older, identify themselves as cyberdependent, and request help for an Internet addiction problem in a public ARC. The Internet Addiction Test (Young, 1998), in its validated French version (Khazaal & coll., 2008), was used to assess the severity of Internet use habits. The associated problems were assessed using the following questionnaires: the Beck Anxiety Inventory (Beck, Epstein, Brown & Steer, 1988); the Beck Depression Inventory, in its validated French version (Bourque & Beaudette, 1982); the DÉBA-Alcool/Drogues/Jeu (Dépistage-évaluation du besoin d’aide), an instrument used to screen and assess the need for help in problems related to alcohol, drugs, and gambling (Tremblay & Blanchette-Martin, 2009), and the Rosenberg’s Self-Esteem Scale (Rosenberg, 1965).

Results: Fifty-seven people agreed to participate in the study. A large majority of these cyberdependent individuals were male (88%), the mean age was 30 years old, had low incomes and were living with their parents. They consulted following the pressure of their entourage and reported many consequences due to their Internet addiction problem.They spent, on average, 65.8 hours per week on the Internet and reported having several problematic applications. Amongst these problematic applications, the most frequently reported were the role playing game (MMORPG) (57.8%), the streaming on entertainment sites (35.1%), and the chat rooms (29.8%). Regarding the self-esteem scale, 66.6% of participants presented a very low or low self-esteem, while 21.1% presented an above average self-esteem. According to Beck Depression and Anxiety Inventories, 3.5% (n=2) of the sample reached the clinical threshold for depression, while 7.5% (n=4) reached it for anxiety. Almost half (45.6%) of the participants were taking psychotropic medication for a mental health problem, and 33.3% had a chronic physical health problem.

Conclusion: This study highlights the characteristics of a still unknown group in the population, that of cyberdependent people. Individuals having an Internet addiction problem live significant consequences due to the loss of control on their Internet use. In addition, when they are admitted into treatment, even if the subjective psychological distress is not always high, participants present a complex clinical profile, where comorbidity is the rule rather than the exception. We believe that the current data show enough similarities with other addictive disorders, to allow clinicians to work taking into consideration their experience with other addictive behaviours.

Keywords:

- Internet addiction,

- comorbidity,

- IAT

Corps de l’article

Internet a révolutionné notre existence. Ce réseau AAA (accessible, abordable et anonyme) a modifié tant notre contact avec la connaissance, nos loisirs que notre façon d’être en relation avec les autres. Internet est incontournable dans la vie quotidienne et s’en passer est devenu utopique. En 2013, le Centre facilitant la recherche et l’innovation dans les organisations (CEFRIO) estimait que les adultes québécois passaient près de 20 heures par semaine à naviguer sur Internet (9,4 heures sur un ordinateur de table, 7,3 sur un portable et 5,1 heures sur un appareil mobile), alors que les 18-24 ans passaient plus de 27,9 heures à naviguer (10,1 heures sur un ordinateur de table, 9,4 heures sur un ordinateur portable et 9,3 heures sur un appareil mobile) (CEFRIO, 2014). L’augmentation de l’utilisation d’Internet va de pair avec celle des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, YouTube, etc.) puisque 93 % des jeunes adultes (18-34 ans) réalisent au moins une fois par mois une activité sur un de ces sites (CEFRIO, 2014). Pendant que les compagnies informatiques multiplient les publicités pour les téléphones intelligents et les tablettes, de nombreux acteurs en santé, ici comme ailleurs, s’interrogent sur le potentiel addictif de cet engouement technologique (Biron et Bourassa-Dansereau, 2011, et 254 titres aux descriptifs Internet addiction disorder sur PudMed en mai 2014). Plusieurs journalistes et différents scientifiques iront même jusqu’à parler de dépendance à Internet, de cyberdépendance (Griffiths, 2000 ; Lagacé, 2014).

Dès le milieu des années 1990, différents chercheurs et cliniciens ont souligné le potentiel addictif d’Internet (Griffiths, 2000 ; Holden, 2001 ; Young, 1998). Vingt ans plus tard, il n’y a pas consensus quant aux critères diagnostiques, leur nombre et le minimum requis pour atteindre le seuil clinique d’une dépendance à Internet, et ce, malgré l’utilisation fréquente de ce terme dans le langage de tous les jours (Chakraborty, Basu et Kumar, 2010 ; Hinic, 2011 ; Tonioni et al., 2012 ; Weinstein et Lejoyeux, 2010). Le DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013) n’a pas résolu cette question puisque le terme « Internet Gaming Disorder » a été intégré dans la section des diagnostics à l’essai.

Deux principaux obstacles sont en cause dans la décision des auteurs de la plus récente classification des troubles mentaux. Un premier réside dans la difficulté à cerner l’objet ou l’application spécifiques reliés à la cyberdépendance (Hinic, 2011 ; Weinstein et Lejoyeux, 2010). Faut-il mettre en cause les jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs (massively multiplayer online role-playing game, MMORPG), ou les réseaux sociaux, ou les sites de divertissement ? Certains chercheurs font état de cyberdépendance pour toute activité réalisée sur Internet (Dowling et Quirk, 2009 ; Young, 2009), d’autres, pour un type spécifique d’activité tels les MMORPG (Achab et al., 2010 ; Grifiths, Davies et Chappell, 2004). Bien que la majorité des études sur la cyberdépendance se soit concentrée sur les activités des jeux en ligne multijoueurs, c’est-à-dire les gamers jouant aux MMORPG, il n’existe pas de consensus quant aux activités sur Internet devant être intégrées dans l’évaluation de cette problématique (Hinic, 2011).

Le deuxième obstacle a pour objets la nature et l’intensité des conséquences engendrées par cette problématique. Est-ce que les effets délétères associés à la dépendance à Internet présentent une sévérité égale à ceux associés aux troubles liés aux substances ou au jeu pathologique ? Pour certains chercheurs, les conséquences néfastes rapportées le plus souvent par les personnes considérées comme cyberdépendantes, telles les pertes de temps et la fatigue, ne présentent pas la gravité de celles éprouvées par les joueurs compulsifs par exemple (Wood, 2008). Pour d’autres auteurs, tels Block (2008) et Beranuy et collaborateurs (2013), la sévérité des conséquences rapportées en raison de la perte de contrôle sur Internet (problèmes liés à la santé physique, à l’estime de soi, à la socialisation, à la famille, au travail ou à l’école) et les symptômes présentés en clinique (tolérance, perte de contrôle et parfois même sevrage) sont comparables aux autres problèmes de dépendance, de telle sorte que la cyberdépendance devrait être intégrée dans le chapitre des dépendances du DSM-5. Alors que plusieurs articles récents documentent les conséquences associées à la cyberdépendance (Beranuy et al., 2013 ; Bozglan et al., 2013 ; Wölfing et al., 2013), il semble qu’une documentation plus extensive des méfaits devra avoir lieu avant de statuer sur l’intégration ou non de cette problématique dans la famille des dépendances.

Pendant que les chercheurs jugent prématuré de faire entrer la cyberdépendance dans la taxinomie psychiatrique, des personnes s’autodéclarent cyberdépendantes et demandent des soins dans les centres de réadaptation en dépendance (CRD) au Québec. En 2006/2007, elles étaient plus de 110 à avoir fait une demande pour un problème de cyberdépendance (Nadeau et al., 2011) et ce, bien qu’en ces années-là, le traitement pour une dépendance liée à Internet ne faisait partie de l’offre de services d’aucun CRD. Ces admissions ont amené l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal à demander la réalisation d’une étude descriptive sur la cyberdépendance et le personnel administratif et clinique des CRD à s’interroger sur ces nouveaux cas. Les questions des cliniciens étaient de deux ordres : 1) quelles sont les caractéristiques sociodémographiques de ces usagers ? ; 2) quels signes cliniques présentent-ils ? Afin d’y répondre et de profiter pleinement de la compréhension clinique des intervenants, un projet de recherche intégrant des chercheurs et des cliniciens a été développé.

Cette recherche exploratoire descriptive avait pour but de : 1) Décrire les caractéristiques sociodémographiques des cyberdépendants en traitement dans les CRD ; 2) Documenter leurs problématiques associées, tels les problèmes de consommation d’alcool, et de drogues, pratiques de jeux, estime de soi, symptômes de dépression et d’anxiété.

Méthode

Les sites et l’éthique

L’étude a été menée dans huit CRD au Québec[1]. Seize cliniciens-chercheurs des CRD ont rencontré les personnes ayant accepté de participer à l’étude. De plus, tous ces cliniciens-chercheurs ont participé à l’analyse et l’interprétation des résultats lors de deux journées dédiées à la compréhension de la problématique de la cyberdépendance.

Ce projet de même que le contenu du formulaire de consentement ont été approuvés par le Comité d’éthique des centres de réadaptation en dépendance. Afin de compenser financièrement le temps consacré à remplir des questionnaires, chaque participant a reçu 20 $ sous la forme d’un chèque-cadeau.

L’échantillon

Un échantillon de convenance de 57 personnes a été recruté sur une période de 24 mois de 2010 à 2012. Pour participer à cette étude, il fallait être âgé d’au moins 18 ans, s’identifier comme étant cyberdépendants demander de l’aide pour un problème de cyberdépendance dans un CRD public et parler français. En raison de la controverse entourant l’inclusion de certaines applications d’Internet dans le diagnostic de la cyberdépendance, les usagers présentant des demandes de services relatives exclusivement à l’utilisation de sites à caractère sexuel (considérée comme étant un problème de voyeurisme traité en sexologie) ou encore présentant une demande de services pour des jeux de hasard et d’argent en ligne (problème de jeu pathologique) étaient adressés aux services déjà existants des CRD et étaient exclus de cette étude.

Les mesures et la procédure

Pour l’évaluation sociodémographique, les renseignements généraux suivants : le sexe, l’âge, la scolarité, le statut matrimonial, le nombre d’enfants, le statut professionnel, le lieu de naissance du participant, la langue maternelle, ainsi que la situation économique, ont été recueillis. L’Internet Addiction Test (Young, 1998), dans sa version française validée (Khazaal et al., 2008), a servi à évaluer la gravité des habitudes d’utilisation d’Internet. Ce test, comprenant 20 items donnant un score entre 20 et 100, est le plus utilisé dans les études sur la cyberdépendance. Cet instrument estime trois niveaux de gravité, allant de l’utilisation sans problème (20 à 39) à l’utilisation occasionnant des problèmes fréquents (feu jaune) (40 à 69), à une utilisation occasionnant des conséquences significatives (feu rouge) (70 à 100) (Widyanto, Griffiths et Brunsden, 2011). Les qualités psychométriques de cet instrument sont satisfaisantes (Widyanto et al., 2011). Pour cette étude, un inventaire a été établi permettant de mesurer les différentes applications utilisées sur Internet, le temps consacré à chacune d’elles, le moment du jour ainsi que le lieu de cette utilisation. Une mesure sur la satisfaction face à la vie en ligne et hors ligne a également été créée.

Les problèmes associés ont été évalués à l’aide des quatre questionnaires suivants. L’inventaire d’anxiété de Beck (Beck, Epstein, Brown et Steer, 1988), dans sa version française québécoise validée (Freeston, Ladouceur, Thibodeau, Gagnon et Rhéaume, 1994), comporte 21 items mesurant l’intensité des symptômes cognitifs, affectifs et somatiques anxieux vécus dans la dernière semaine. Cette échelle permet de discriminer entre les personnes anxieuses atteignant le seuil clinique et les non-anxieuses. Sa consistance interne est de 0,92. L’inventaire de dépression de Beck, dans sa version française validée (Bourque et Beaudette, 1982), est constitué de 21 items couvrant les principaux symptômes dépressifs dans la dernière semaine (Beck, Steer et Brown, 1996). Le DÉBA-Alcool/Drogues/Jeu (Dépistage-évaluation du besoin d’aide – alcool, drogue ou jeu, dit DÉBA) (Tremblay et Blanchette-Martin, 2009) mesure avec fidélité et validité les niveaux de risque (feu vert, jaune ou rouge) liés à la consommation d’alcool, de drogues et la pratique des jeux de hasard et d’argent, de même que la gravité de la dépendance pour chacune de ces habitudes durant la dernière année. L’échelle d’estime de soi, le Rosenberg’s Self-Esteem Scale (Rosenberg, 1965), traduite et validée par Vallières et Vallerand (1990), est composée de 10 questions de nature unidimensionnelle. Elle permet de capter la perception globale des sujets quant à leur propre valeur et possède une consistance interne de 0,83 et une fidélité test-retest de 0,84. Enfin, des questions sur les pensées et tentatives suicidaires, de même que sur la médication prise ont également été ajoutées au questionnaire.

Analyse statistique

Dans cette étude exploratoire descriptive sans groupe de contrôle, des pourcentages et des fréquences ont été utilisés pour l’analyse statistique. Lorsqu’il était possible de procéder à des comparaisons, des tests t ont été effectués.

Résultats

L’échantillon

Cinquante-sept personnes ont accepté de participer à l’étude. Parmi elles, 88,4 % étaient des hommes et 11,6 % des femmes. Elles étaient âgées de 18 à 62 ans (M = 30,5 ans, SD = 11,8). Les femmes étaient significativement plus âgées que les hommes (41,1 vs 28,9 ans) (F(53,1) = 7,314, p < 0,01). Concernant l’état civil des participants, 26,7 % étaient en couple ou mariés, 73,2 %, célibataires, divorcés ou séparés. Plus des trois quarts (77,2 %) n’avaient pas d’enfant. Près de la moitié de l’échantillon (45,6 %) vivait chez ses parents, 22,8 %, seuls ou en chambre et 31,5 %, avec un colocataire ou un conjoint. Ces participants étaient scolarisés, puisque 51,7 % avaient au minimum des études collégiales. Concernant le statut d’emploi, 28 % avaient un emploi à temps plein ou partiel, 23 % étaient des étudiants, 18 % vivaient de l’aide sociale et 7 % étaient au chômage. La majorité (72 %) rapportait des revenus de moins de 20 000 $ par année.

L’évaluation de la cyberdépendance

Plusieurs motifs de consultation ont été invoqués. Près de la moitié de l’échantillon (45,6 %) a indiqué avoir fait la demande de services en raison de la pression ou des menaces de son entourage. Parmi les autres raisons fréquemment mentionnées, la perte de contrôle de l’utilisation d’Internet (45,6 %), les problèmes de santé physique ou de sommeil (36,8 %) et les problèmes d’humeur (31,6 %) ont été rapportés (voir tableau I).

Tableau 1

Motifs de consultation rapportés par les cyberdépendants à leur entrée en traitement

Selon l’Internet addiction test (IAT), 29,8 % des participants seraient des utilisateurs dont les habitudes occasionnent de graves problèmes, 68,4 % seraient des utilisateurs dont les habitudes sont dites à risque et occasionnent de fréquents problèmes et 1,8 % seraient des utilisateurs dont les habitudes sont dites normales et ne comportent aucun risque. Ce résultat contraste avec la perspective des participants eux-mêmes. À leur arrivée en traitement, 87,7 % des participants rapportent éprouver un problème de cyberdépendance alors que 12,3 % s’interrogent sur sa présence possible.

Ils se perçoivent comme cyberdépendants pour différentes raisons. Ils rapportent : perte de contrôle, sentiment d’envahissement par leur utilisation d’Internet, désinvestissement relationnel, baisse d’intérêt et manque général de motivation, prise de conscience de la présence de nombreuses conséquences négatives liées à Internet (problèmes au travail, problèmes d’humeur, problèmes de sommeil, problèmes sociaux).

Le nombre moyen d’heures d’utilisation hebdomadaire d’Internet est de 65,8 heures (ET. : 29,41) avec une étendue variant de 14 à 118 heures par semaine. Comme indiqué au Tableau 2, les applications problématiques les plus fréquemment rapportées sont les jeux de rôle massivement multijoueurs (MMORPG) (57,8 %), les sites de divertissement streaming (35,1 %) et les bavardoirs communément appelés chat rooms (29,8 %). Le nombre moyen des différentes applications Internet considérées problématiques est de 2,75 (ET. : 1,7).

Tableau 2

Applications perçues comme étant problématiques

Enfin, plus de la moitié des participants (54,3 %) indiquent que leur vie en ligne est plus satisfaisante que leur vie hors ligne, 26,3 % rapportent que leurs vies en ligne et hors ligne sont tout aussi satisfaisantes, tandis que pour 15,7 %, la vie en ligne est moins satisfaisante que celle hors ligne.

Les problèmes associés

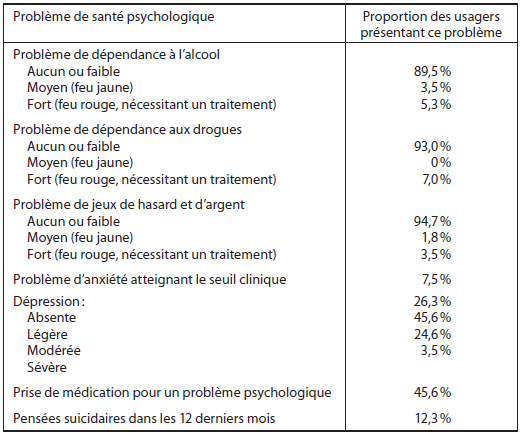

Les résultats du DÉBA sont présentés au Tableau 3 et indiquent que 5,3 % des participants présentent une dépendance probable à l’alcool, 7 % aux drogues et 3,5 % au jeu. Ces taux sont plus élevés que dans la population générale (respectivement 1,9 % et moins de 1 % mesurés avec le CIDI, une mesure validée du DSM-IV (Kairouz, Boyer, Nadeau et al., 2008), et 0,7 % mesuré avec l’Indice canadien de jeu excessif (Kairouz, Nadeau et Robillard, 2014).

Les participants évaluent subjectivement leur niveau de détresse psychologique à 5,7 sur une échelle en 10 points. Cependant, à l’échelle d’estime de soi, 33,3 % des participants présentent une estime de soi très faible, 33,3 % faible, 12,3 % se situent dans la moyenne et 21,1 % rapportent une estime supérieure à la moyenne. L’inventaire de dépression de Beck a évalué que 3,5 % de l’échantillon atteignait le seuil clinique, ce qui est un peu plus faible que dans la population générale (4,5 % dans la population générale) (Kairouz et al., 2008). Pour sa part, l’inventaire d’anxiété rapporte un taux de 7,5 %, presque deux fois plus élevé que dans la population générale (4 % dans la population générale) (Kairouz et al., 2008). Les idéations suicidaires atteignent 12,3 % alors que le taux est de 3,8 % dans la population générale (Kairouz et al., 2008). Presque la moitié (45,6 %) prend une médication psychotrope pour un problème de santé mentale. En bref, la majorité de l’échantillon (56,1 %) présente un autre problème de santé mentale (abus de médication, consommation de psychotropes, anxiété, dépendance, dépression). En outre, 33,3 % présentent un problème de santé physique chronique.

Tableau 3

Proportion des cyberdépendants présentant un problème de santé psychologique

Discussion

Cette étude exploratoire descriptive a été faite auprès de personnes s’autodéclarant cyberdépendantes et ayant fait une demande de services dans un CRD du Québec. Le tableau sociodémographique que présentent nos données est celui d’un homme (88 % de l’échantillon et 67 % dans les services pour dépendance aux substances ou au jeu) (Centre de réadaptation de Montréal, 2013), âgé de 30 ans, sans conjoint/e (73,2 %), sans enfant (77,2 %), et vivant chez ses parents (45,6 %) ou en chambre (22,8 %). Plus instruit que la moyenne du Québec (51 % d’études postsecondaires et 49,6 % dans population générale) (Institut de la statistique Québec, 2014), il est moins actif sur le marché du travail que ses vis-à-vis de la population générale et a des revenus inférieurs à la moyenne des Québécois (20 000 $ et 28 500 $) (Institut de la statistique Québec, 2012). Il se dégage de ce tableau l’impression d’un groupe d’hommes qui rencontrent des difficultés à devenir autonomes selon les normes du Québec. Les rares études cliniques publiées avec de tels échantillons présentent également les mêmes caractéristiques (Te Wildt et al., 2010 ; Wölfling et al., 2013). Bien qu’il soit impossible d’établir un lien de causalité, les discussions avec les cliniciens-chercheurs suggèrent que les problèmes d’emploi et le faible revenu seraient des conséquences de la cyberdépendance. La réinsertion socioprofessionnelle est d’ailleurs inscrite dans le plan de traitement lors du suivi de cette clientèle.

Concernant les raisons qui contribuent à la demande d’aide, la pression de l’entourage ainsi que la conscience de ne plus avoir le contrôle sur Internet sont déterminantes dans la demande d’aide. En outre, la prise de conscience des effets délétères occasionnés par Internet joue également un rôle significatif. Ces signes cliniques sont observés chez les usagers qui présentent des troubles liés aux substances et aux jeux de hasard et d’argent. En outre, des observations comparables ont été faites en Ontario auprès de joueurs pathologiques de la population générale dans une étude examinant les motivations à aller chercher de l’aide (Suurvali, Hodgins, Toneotto et Cunningham, 2012).

Les problèmes associés à Internet présentent des similitudes avec ceux liés aux substances et au jeu pathologique. La perte de contrôle, l’envahissement obsessionnel d’Internet, les problèmes de sommeil, relationnels et d’emploi, tous ces signes font partie des critères du DSM-5. Ils s’inscrivent dans la tradition des signes cliniques qui caractérisent la dépendance (Jellinek, 1960) et se retrouvent également chez un échantillon clinique de joueurs en ligne (Beranuy, Carbonell et Griffiths, 2013). Par ailleurs, alors que certains chercheurs s’interrogeaient sur la gravité des conséquences négatives chez les participants (Wood, 2008), l’échantillon de cette étude rapporte des effets délétères suffisamment graves pour les inciter à demander de l’aide dans des centres n’ayant pas une offre de services en cyberdépendance.

L’échantillon passait en moyenne plus de 66 heures chaque semaine sur Internet, une durée supérieure à celle rapportée dans d’autres études cliniques (50 h/sem) (Bernardi et Pallanti, 2009 ; Tonioni et al., 2012 ; Wölfling et al., 2013). C’est également trois fois plus de temps que celui passé en ligne par les Québécois en 2013 (CEFRIO, 2014). Bien que la durée ne puisse être le seul élément permettant de déterminer le seuil clinique, le temps passé sur Internet constitue un critère qui doit être pris en compte lors de l’entrevue diagnostique (Tonioni et al., 2012). Une étude clinique qualitative auprès de joueurs de MMORPG en traitement rapportait que, lorsque le nombre d’heures d’utilisation augmentait et lorsque cette utilisation était associée à une perte de contrôle et à une diminution des autres centres d’intérêt, ces facteurs combinés conduisaient non seulement à des conflits significatifs avec les proches mais aussi à l’émergence d’une dépendance psychologique (Beranuy et al., 2013). Nos participants ont surinvesti l’espace temps virtuel au détriment du temps hors ligne et présentent des carences sur le plan des habiletés sociales et de leur rôle social. Nos cliniciens-chercheurs ont même avancé l’idée qu’il pourrait exister, chez leurs clients, une « dette de temps », c’est-à-dire un retard en ce qui a trait aux tâches développementales difficile à rattraper. Ces signes cliniques propres à la cyberdépendance nous semblent « cliniquement significatifs », au sens où ce terme est utilisé dans le DSM-5, soient suffisamment envahissants pour affecter la qualité de vie de la personne et dont la manifestation sévère dure plus de 30 jours.

Tel qu’observé dans d’autres études, les participants rapportent plusieurs activités problématiques sur Internet (Tonioti et al., 2012 ; Wölfling et al., 2013). Par ordre décroissant, ce sont les MMORPG, les sites de divertissements et les bavardoirs (chat rooms). Cette diversité d’applications considérées problématiques par les participants souligne la pertinence d’avoir un concept de cyberdépendance qui prend en compte l’ensemble des activités sur Internet. Bien que cette option ait le désavantage de créer une certaine hétérogénéité dans la description de ce syndrome, un concept de cyberdépendance allant au-delà du gaming, comme c’est présentement le cas dans le DSM-5, permet de considérer l’ensemble des motivations et besoins des personnes cyberdépendantes. En fait, plusieurs des cliniciens-chercheurs ont souligné que l’expérience de certains des participants utilisateurs des réseaux sociaux ressemblait en plusieurs points au trouble lié au jeu et à ses nombreuses pratiques problématiques (appareils de loterie vidéo, poker, black jack, etc.). De plus, les cliniciens ont souligné l’importance de reconnaître et de comprendre les besoins spécifiques qui sont comblés par les différentes activités problématiques.

Contrairement au jugement des participants qui s’autodéclaraient cyberdépendants à plus de 87 %, seuls 30 % des participants avaient, selon l’IAT, des habitudes occasionnant de graves problèmes, alors que les deux tiers étaient, selon le test, des utilisateurs dont les habitudes occasionnent de fréquents problèmes. D’autres études réalisées auprès d’échantillons cliniques observent également des demandes d’aide provenant de ces deux niveaux de gravité du score de l’IAT (Bernardi et al., 2009 ; Tonioti et al., 2012). Ces résultats soulignent que, bien que l’IAT ait fait l’objet des différentes études de validation (Khazaal et al., 2008 ; Lortie et Guitton, 2013 ; Wydianto et al., 2011), d’autres études plus rigoureuses sont nécessaires. Plus spécifiquement, le score obtenu à l’IAT n’a jamais été validé en le comparant au jugement clinique des intervenants spécialisés en dépendance bien que la propriété de départager les personnes atteignant le seuil clinique des autres soit une norme essentielle à tout instrument d’évaluation (American Educational Research Association et al., 1999 ; Brezing et al., 2010). Plusieurs études ont constaté, comme la nôtre, les faiblesses de l’AIT (Brezing et al., 2010 ; Lortie et Guitton, 2013 ; Moreno et al., 2011 ; Widyanto et al., 2011). Avant de pouvoir l’utiliser dans les milieux cliniques, de futures études sont nécessaires afin s’assurer de la validité du diagnostic mesuré par l’IAT.

Bien que la détresse psychologique évaluée par les participants soit d’intensité modérée (5,7/10), nos résultats signalent que notre échantillon présente un tableau clinique complexe et grave. Les deux tiers des participants avaient une estime de soi faible, voire très faible. Or, l’estime de soi s’est révélée un des prédicteurs associés à la dépendance à Internet chez des étudiants universitaires (Bozoglan, Demirer et Sahin, 2013). Plus de la moitié des participants présentait un problème de santé mentale atteignant le seuil clinique (anxiété, dépression, dépendance aux substances ou au jeu, médication psychotrope) et près de la moitié (45,6 %) prenait un médicament psychotrope pour un problème de santé mentale. En outre, le tiers de l’échantillon présentait également un problème de santé physique chronique. Ce tableau clinique chargé laisse penser que si les diagnostics d’autres troubles mentaux avaient été évalués, plusieurs auraient été positifs comme dans des échantillons comparables où les taux de prévalence sont plus élevés que dans notre échantillon (Bernardi et Pallanti, 2009 ; Chakraborty et al., 2010 ; Hinic, Mihajlovic et Dukic-Dejanovic, 2010 ; Ko et al., 2012 ; Shaw et Black, 2008 ; Te Wildt et al., 2010 ; Weinstein et Lejoyeux, 2010). Comme pour d’autres échantillons cliniques de populations aux prises avec un trouble de dépendance, la comorbidité à l’admission en traitement est la règle plutôt que l’exception.

Les limites

Une étude clinique exploratoire d’un syndrome dont les critères diagnostiques ne sont établis dans aucune des deux classifications des troubles mentaux en usage et dont l’instrument d’évaluation le plus utilisé manque de validité clinique comporte forcément les limites inhérentes à l’objet d’étude. Bien que cet échantillon soit composé de cyberdépendants autodéclarés, recrutés dans plusieurs centres de traitement, cela demeure un échantillon de convenance, de petite taille. Les cyberdépendants rencontrés sont uniquement ceux ayant demandé des soins dans les CRD et nous ignorons s’ils sont représentatifs de ceux ne demandant pas d’aide dans les CRD. Il est donc possible que nous n’ayons pas eu accès à tous les cyberdépendants, ce qui limite la généralisation des résultats. Par ailleurs, afin d’établir un portrait clinique complet de ces cyberdépendants, un instrument diagnostic évaluant un plus large spectre de pathologies aurait été nécessaire. De fait, il aurait été intéressant d’évaluer les problèmes de déficit d’attention ou encore les troubles de la personnalité.

Conclusion

Cette étude a permis de mettre en lumière le tableau clinique d’un groupe d’usagers de CRD encore méconnu : des personnes dites cyberdépendantes. Ces usagers estiment avoir perdu le contrôle de leur utilisation d’Internet et sont aux prises avec des problèmes liés à cette utilisation. Parce qu’ils se décrivent comme étant incapables de limiter leur utilisation d’Internet, qu’ils continuent en dépit d’effets délétères qui sont associés à Internet et que les cliniciens jugent que leurs problèmes d’autonomie et leur statut d’emploi sont inséparables de leur utilisation d’Internet, force nous est de constater que plusieurs personnes de notre échantillon répondent à plusieurs des critères diagnostiques du DSM-5. La spécificité d’Internet, soit le plaisir de la vie en ligne, reconnue comme plus satisfaisante que la vie hors ligne par plus de la moitié de l’échantillon, n’exclut pas l’idée que cette dépendance à Internet puisse être une vraie dépendance, même s’il s’agit d’une expérience nouvelle dans le champ des dépendances. On ne s’étonnait pas que les personnes avec un trouble lié à l’alcool estiment que l’état d’ébriété est plus intéressant que la sobriété. Il nous semble que les données actuelles comportent suffisamment de similarités avec les autres troubles addictifs pour permettre aux cliniciens de travailler en prenant assise sur leur expérience avec d’autres dépendances. Par ailleurs, à leur admission en traitement, bien que la détresse psychologique subjective ne soit pas toujours élevée, les participants présentent un tableau clinique complexe où la comorbidité est la règle plutôt que l’exception. Cette constatation augmente le coefficient de difficulté clinique, comme pour tout trouble addictif. C’est le même travail qu’avec d’autres cas complexes : difficile et incertain. Par ailleurs, les caractéristiques de notre échantillon et les limites de l’IAT ne permettent pas de faire des affirmations à caractère nosologique. Avant d’affirmer que la cyberdépendance est un diagnostic de dépendance, il serait plus prudent d’imiter Robert Lepage et de se dire que la cyberdépendance est un « work in progress ».

Parties annexes

Remerciements

Les auteures souhaitent remercier infiniment les cliniciens et les Centres de réadaptation en dépendance qui ont accepté de participer à ce projet : Colette Leblanc (Centre de réadaptation de Laval) ; Éric Laflamme et Brigitte Ste-Marie (Centre de réadaptation en dépendance des Laurentides) ; Dany Bellerose, Laurent Brisson et Geneviève Cantin (Centre de réadaptation en dépendance de Québec) ; Diane Lambert, Chantale Michaud et Valérie Van Mourik (Centre de réadaptation en dépendance de Montréal-Institut universitaire) ; Nancy Hickey et Guy-Pierre Tapp (Centre de réadaptation en dépendance de Lanaudière/ CSSS du Nord de Lanaudière) ; Catherine Richard (Centre de réadaptation en dépendance de l’Estrie) ; Nancy Dionne, Carole Couturier et Katleen Dubois (Centre de réadaptation de Chaudière-Appalaches) ; Dale Walker et Janie Goulet-Roch (Centre de protection et de réadaptation de la Côte-Nord). De même, nous souhaitons souligner l’apport d’Annie Gendron, Sabrina Champoux, Didier Acier et de tous les membres de l’équipe de recherche dans cette étude. Les auteures souhaitent également remercier tous les participants qui ont accepté généreusement de participer à ce projet. Enfin, cette recherche a été rendue possible grâce au soutien financier de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, du Centre de réadaptation en dépendance de Montréal – Institut universitaire (CRDM-IU) ainsi que grâce au Centre de réadaptation en dépendance de Lanaudière/CSSS du Nord de Lanaudière.

Note

-

[1]

Centre André-Boudreau, Centre de réadaptation en dépendance de Montréal-Institut universitaire, Centre de protection et de réadaptation de la Côte-Nord, Centre de réadaptation en alcoolisme et toxicomanie de Chaudière-Appalaches/CSSS de Beauce, Centre de réadaptation en dépendances et santé mentale de l’Estrie (Centre Jean-Patrice Chiasson), Centre de réadaptation en dépendance Le Tremplin/CSSS Nord de Lanaudière, Centre de réadaptation en dépendance de Québec et Centre le Maillon de Laval.

Bibliographie

- Achab, S., Nicolier, M., Mauny, F., Monnin, J., Trojak, B., Vandel, P., Sechter, D., Gorwood, P. et Haffen, E. (2011). Massively multiplayer online role-playing games : comparing characteristics of addict vs non-addict online recruited gamers in a French adult population. BMC Psychiatry, 11, 144-156.

- Acier, D. et Kern, L. (2011). Problematic Internet use : Perceptions of addiction counsellors. Computer and Education, 56, 938-989.

- American Educational Research Association, American Psychological Association et National Council on Measurement in Education (1999). Standards for Educationaland Psychological Testing. Washington, DC : American Educational Research Association.

- American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5e éd.). Washington, DC : Auteur.

- Beck, A. T., Epstein, N., Brown, G. et Steer, R. A. (1988). An inventory for measuring clinical anxiety : Psychometric properties. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 56(6), 893-897.

- Beck, A. T., Steer, R. A. et Brown, G. K. (1996). Manual for the Beck Depression Inventory, 2e éd. San Antonio, TX : The Psychological Corporation.

- Beranuy, M., Carbonelle, X. et Griffiths, M. D. (2013). A qualitative analysis of online gaming addicts in treatment. International Journal of Mental Health and Addiction, 11, 149-161.

- Bernardi, S. et Pallati, S. (2009). Internet addiction : A descriptive clinical study focusing on comorbidities and dissociative symptoms. Comprehensive Psychiatry, 50, 510-516.

- Biron, J.-F. et Bourassa-Dansereau, C. (2011). Les préoccupations et les impacts associés à l’utilisation d’Internet dans les milieux des jeunes d’âge scolaire. Les relations, le temps et le développement. Rapport synthèse. Direction de la santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal : http://publications.santemontreal.qc.ca/uploads/tx_asssmpublications/978-2-89673-117-6.pdf

- Block, J. J. (2008). Issues for DSM-5 : Internet Addiction. American Journal of Psychiatry, 165(3), 306-307.

- Bourque, P. et Beaudette, D. (1982). Étude psychométrique du questionnaire de dépression de Beck auprès d’un échantillon d’étudiants universitaires francophones. Revue canadienne des sciences du comportement, 14, 211-218.

- Bozlogan, B., Ramirer, V. et Sahin, I. (2013). Loneliness, self-esteem, and life satisfaction as predictors of Internet addiction : A cross-sectional study among Turkish university students. Scandinavian Journal of Psychology, 54, 313-319.

- Brezing, C., Derevensky, J. L. et Potenza, M. N. (2010). Non-substance addictive behaviors in youth : Pathological gambling and problematic Internet use. Child Adolescent Psychiatric Clinic of North America, 19, 625-641.

- Centre Dollard-Cormier (2013). Rapport annuel de gestion 2012-2013. http://dependancemontreal.ca/wp-content/uploads/2013/07/Rapport-annuel-de-gestion-2012_2013_Centre-Dollard-Cormier_FINAL.pdf

- Centre facilitant la recherche et l’innovation dans les organisations (CEFRIO) (2013). Net tendance 2013. Rapport de recherche.www.cefrio.qc.ca/projets-recherches-enquetes/internet-medias-sociaux-mobilite/netendances-2013/

- Chakraborty, K., Basu, D. et Vijaya Kumar, K. G. (2010). Internet addiction : Consensus, controversies, and the way ahead. East Asian Archives of Psychiatry, 20(3), 123-132.

- Freeston, M. H., Ladouceur, R., Thibodeau, N., Gagnon, F. et Rhéaume, J. (1994). L’inventaire d’anxiété de Beck : propriétés psychométriques d’une traduction française. L’encéphale, 20(1), 83-87.

- Goyette, M. M. et Nadeau, L. (2008). Utilisation pathologique d’Internet : une intégration des connaissances. Alcoologie et Addictologie, 30(3), 275-283.

- Griffiths, M. D. (2000). Does Internet and computer “addiction” exist ? Some case study evidence. CyberPsychology & Behavior, 3(2), 211-218.

- Griffiths, M. D., Davies, M. N. et Chappell, D. (2004b). Online Computer Gaming : A Comparison of Adolescent and Adult Gamers, Journal of Adolescence, 27(1), 87-96.

- Hinic, D. (2011). Problems with Internet addiction diagnosis and classification. Psychiatria Danubina, 23(2), 145-151.

- Hinic, D., Mihajlovic, G. et Ðukic-Dejanovic, S. (2010). ‘Internet addiction’ in relation to cognitive or somatic depression symptoms. Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies, 10(2), 187-197.

- Holden, C. (2001). ‘Behavioral’ addictions : Do they exist ? Science, 294(5544), 980-982.

- Institut de la statistique du Québec (2014). Coup d’oeil sociodémographique. www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/bulletins/coupdoeil-no30.pdf#page=1&zoom=auto,0,798

- Institut de la statistique du Québec (2012). Refonte des données sur le revenu, l’inégalité de revenu et le faible revenu, et faits saillants pour 2009. www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/bulletins/coupdoeil-no15.pdf

- Jellinek, E. M. (1960). The Disease Concept of Alcoholism. New Haven, Conn. : College and University Press.

- Kairouz, S., Boyer, R., Nadeau, L., Perreault, M. et Fiset-Laniel, J. (2008). Troubles mentaux, toxicomanie et autres problèmes liés à la santé mentale chez les adultes québécois. Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (cycle 1.2), Québec, Institut de la statistique du Québec, 67 p. www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/etat-sante/mentale/troubles-mentaux-toxicomanie.html

- Kairouz, S., Nadeau, L. et Robillard, C. (2014). Enquête ENHJEU Québec : portrait du jeu au Québec : prévalence, incidence et trajectoires sur quatre ans. Soumis au Fonds de recherche du Québec : Société et culture. Université Concordia, 2014.03.26.

- Khazaal, Y., Billieux, J., Thorens, G., Khan, R., Louati, Y., Scarlatti, E. et al. (2008). French validation of the Internet Addiction Test. CyberPsychology & Behavior, 11(6), 703-706.

- Ko, C.-H., Yen, J.-Y., Chen, S.-H., Yang, M.-J., Lin, H.-C. et Yen, C.-F. (2009). Proposed diagnostic criteria and the screening and diagnostic tool of Internet addiction in college students. Comprehensive Psychiatry, 50, 378-384.

- Lagacé, P. (2014). Le troisième mot de Clara. La Presse, 5 octobre.

- Lortie, C. L. et Guitton, M. J. (2013). Internet addiction assessment tools : Dimensional structure and methodological status. Addiction, 108(7), 1207-1216.

- Moreno, M. A., Jelenchick, L., Cox, E., Young, H. et Christakis, D. A. (2011). Problematic Internet use among US youth. Archives of Pediatric Adolescent Medicine, 165(9), 797-805.

- Nadeau, L., Acier, D., Kern, L., Nadeau, C.-L. et collaborateurs (2011). La cyberdépendance : état des connaissances, manifestations et pistes d’intervention. Montréal, Centre Dollard-Cormier, Institut universitaire sur les dépendances. 76 p. http://dependancemontreal.ca/wp-content/uploads/2013/06/cybercomplet1.pdf

- Organisation mondiale de la Santé (2006). Manuel de la classification statistique internationale des maladies, traumatismes et causes de décès. 10e éd. Genève : Organisation mondiale de la Santé.

- Rosenberg, M. (1965). Society and the Adolescent Self-image. Princeton, NJ : Princeton University Press.

- Shaw, M. et Black, D. W. (2008). Internet Addiction. CNS Drugs, vol. 22, no 5, 353-365.

- Suurvali, H., Hodgins, D. C., Toneotto, T. et Cunnigham, J. A. (2012). Motivators for seeking gambling-related treatment among Ontario problem gamblers. Journal of Gambling Studies, 28, 273-296.

- Te Wildt, B. T., Putzig, I., Drews, M., Lampen-Imkamp, S., Zedler, M., Wiese, B., Dillom, W. et Ohlmeier, M. D. (2010). Pathological Internet use and psychiatric disorders : A cross-sectional study on psychiatric phenomenology and clinical relevance of Internet dependency. European Journal of Psychiatry, 24(3), 136-145.

- Tonioni, F., D’Alessandris, L., Lai, C., Martinelli, D., Corvino, S., Vasale, M., Fanella, F., Aceto, P. et Bria, P. (2012). Internet Addiction : Hours spent online, behaviors and psychological symptoms. General Hospital Psychiatry, 34, 80-87.

- Tremblay, J. et Blanchette-Martin, N. (2009). Manuel d’utilisation du DÉBA Alcool/Drogues/Jeu ; version adaptée pour la formation de la première ligne en dépendance, version 1.08. Québec, Service de recherche CRUV/CRAT-CA en collaboration avec le Centre Dollard-Cormier - Institut universitaire sur les dépendances. www.crdq.org/documents/ManuelutiliDEBAADjeu17juil09(1).pdf

- Vallières, E. F. et Vallerand, R. J. (1990). Traduction et validation canadienne-française de l’échelle de l’estime de soi de Rosenberg. International Journal of Psychology, 25, 305-316.

- Weinstein, A. et Lejoyeux, M. (2010). Internet addiction or excessive Internet use. The American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 36(5), 277-283.

- Widyanto, L., Griffiths, M. D. et Brunsden, V. (2011). A psychometric comparison of the Internet addiction test, the Internet-related problem scale, and self-diagnosis. Cyberpsychology, Behavior and Social Networking, 14(3), 141-149.

- Widyanto, L. et McMurran, M. The psychometric properties of the Internet Addiction Test. CyberPsychol & Behav, 7, 443-450.

- Wölfling, K., Beutel, M. E., Koch, A., Dickenhorst, U. et Müller, K. W. (2013). Comorbid Internet Addiction in Male Clients of Inpatient Addiction Rehabilitation Centers. The Journal of Nervous and Mental Disease, 201(11), 934-940.

- Wood, R. T. A. (2008a). Problems with the Concept of Video Game “Addiction” : Some Case Study Examples, International Journal of Mental Health and Addiction, 6, 169-178.

- Young, K. (2009). Internet Addiction : Diagnosis and Treatment Considerations. Journal of Contempory Psychotherapy, 39, 241-246.

- Young, K. S. (1998). Internet addiction : The emergence of a new clinical disorder. CyberPsychology & Behavior, 1(3), 237-244.

- Portrait des personnes cyberdépendantes demandant des services dans les centres publics de réadaptation en dépendance au Québec

Liste des tableaux

Tableau 1

Motifs de consultation rapportés par les cyberdépendants à leur entrée en traitement

Tableau 2

Applications perçues comme étant problématiques

Tableau 3

Proportion des cyberdépendants présentant un problème de santé psychologique