Résumés

Résumé

Le trouble bipolaire est un trouble de l’humeur relativement sévère, caractérisé par la récurrence d’épisodes thymiques maniaques et dépressifs. Malgré les traitements stabilisateurs de l’humeur une partie significative des patients expérimentent des rechutes thymiques, des symptômes intercritiques et une altération du fonctionnement socioprofessionnel. De plus une partie des patients n’adhère pas aux traitements proposés. Cet article propose une revue des traitements psychoéducatifs et cognitivo comportementaux du trouble bipolaire (TCC). Méthode : Les études ont été identifiés via une recherche Medline recensant les études publiées entre 1971 et 2005. Résultats : Les traitements psychoéducatifs tendent à améliorer les connaissances sur la maladie, l’adhérence au traitement, la capacité à faire face aux prodromes des épisodes maniaques et à réduire les risques de rechute maniaque. Les TCC tendent à réduire les symptômes dépressifs, à améliorer l’adhésion aux traitements et à réduire les risques de rechute maniaque ou dépressive. TCC et traitements psychoéducatifs partagent le même modèle de la maladie. Il est donc difficile de départager clairement l’impact de l’une ou l’autre des interventions. Enfin peu d’études ont ciblé de manière spécifique les patients ayant une mauvaise adhérence aux stabilisateurs de l’humeur. Il serait important de développer là des interventions plus spécifiques. Conclusion : Les patients bipolaires semblent bénéficier des interventions psychoéducatives et TCC en complément de traitements pharmacologiques usuels. Des études ultérieures contrôlant notamment les aspects pharmacologiques, le degré d’adhésion au traitement et la sévérité du trouble pourraient remédier aux limitations des premières recherches.

Abstract

Bipolar disorder is a severe mood disorder characterized by recurrence of mania and depression. Despite the use of mood stabilizers, a significant proportion of bipolar patients experience relapse, psychosocial impairment and persistent symptoms. A significant part of patients show poor adhesion to the pharmacological treatment. This article aims to provide an overview of research focusing on psychoeducational and cognitive-behavioral treatment (CBT) of bipolar patients. Method: Studies were identified through Medlinesearches between 1971 and 2005. Results: Studies on bipolar patients suggest that psychoeducational interventions may improve treatment adherence, illness knowledge, ability to cope with early manic symptoms and tend to reduce the risk of manic relapses. CBT tends to diminish depressive symptoms, improve treatment adherence and reduce the risk of depressive and manic relapses. Most psychoeducational and CBT studies share a common medical model of the illness, thereby making clear distinctions of impact of each intervention difficult. Few studies focused on patients with problems with mood stabilizers adherence. It is now important to develop specific interventions for those patients. Conclusion: According to these studies, bipolar patients are likely to benefit from psychoeducational or CBT interventions added to usual pharmacotherapy. In order to overcome limitations of existing research, future studies should adjust for the effect of pharmological treatment, the type and severity of psychopathology at baseline, the acceptance of and the adaptability to the illness and it’s awareness.

Resumen

El trastorno bipolar es un trastorno del humor relativamente severo, caracterizado por la recurrencia de episodios tímicos maniacos y depresivos. A pesar de los tratamientos de estabilización del humor, una parte significativa de los pacientes experimenta recaídas tímicas, síntomas intercríticos y una alteración del funcionamiento socioprofesional. Además, una parte de los pacientes no sigue los tratamientos propuestos. Este artículo propone una revisión de los tratamientos psicoeducativos y cognitivo comportamentales del trastorno bipolar (TCC). Método: Los estudios fueron identificados por medio de una investigación Medline que hizo el recuento de los estudios publicados entre 1971 y 2005. Resultados: Los tratamientos psicoeducativos tienden a mejorar los conocimientos acerca de la enfermedad, la observancia del tratamiento, la capacidad de hacer frente a los pródromos de episodios maniacos y de reducir los riesgos de una recaída maniaca. Las TCC tienden a reducir los síntomas depresivos, a mejorar la observancia de los tratamientos y a reducir los riesgos de recaídas maniacas o depresivas. Las TCC y los tratamientos psicoeducativos comparten el mismo modelo de la enfermedad. En consecuencia, es difícil separar claramente el impacto de una u otra intervención. Por último, pocos estudios se han centrado de manera específica en los pacientes con una mala observancia de los estabilizadores del humor. Sería importante desarrollar intervenciones más específicas para ello. Conclusión: Los pacientes bipolares parecen beneficiarse de las intervenciones psicoeducativas y TCC como complemento de los tratamientos farmacológicos usuales. Estudios posteriores que controlen específicamente los aspectos farmacológicos, el grado de adhesión al tratamiento y la severidad del trastorno podrían remediar las limitaciones de las primeras investigaciones.

Resumo

O transtorno bipolar é um transtorno do humor relativamente grave, caracterizado pela recorrência de episódios tímicos maníacos e depressivos. Apesar dos tratamentos estabilizadores de humor, uma parte importante dos pacientes sofre de recaídas tímicas, de sintomas intercríticos e de uma alteração do funcionamento socioprofissional. Além disto, alguns pacientes não aderem aos tratamentos propostos. Este artigo propõe uma revisão dos tratamentos psicoeducativos e cognitivo-comportamentais do transtorno bipolar (TCC). Método: Os estudos foram identificados através de uma pesquisa no banco de dados Medline que fez um recenseamento dos estudos publicados entre 1971 e 2005. Resultados: Os tratamentos psicoeducativos tendem a melhorar os conhecimentos sobre a doença, a adesão ao tratamento, a capacidade de fazer face aos pródromos dos episódios maníacos e a reduzir os riscos de recaída maníaca. Os TCC tendem a reduzir os sintomas depressivos, a melhorar a adesão aos tratamentos e a reduzir os riscos de recaída maníaca ou depressiva. TCC e tratamentos psicoeducativos dividem o mesmo modelo da doença. É, então, difícil separar claramente o impacto de uma ou outra intervenção. Finalmente, poucos estudos trataram de maneira específica os pacientes tendo uma má adesão aos estabilizadores do humor. Seria importante desenvolver intervenções mais específicas neste campo. Conclusão: Os pacientes bipolares parecem se beneficiar das intervenções psicoeducativas e TCC complementando tratamentos farmacológicos usuais. Estudos posteriores que controlem principalmente os aspectos farmacológicos, o grau de adesão ao tratamento e a severidade do transtorno poderiam remediar as limitações das primeiras pesquisas.

Corps de l’article

Le trouble bipolaire est un trouble psychiatrique avec un impact sévère en termes de fréquence des rechutes, de conséquences sur le fonctionnement psychosocial, d’altération de la qualité de vie et du statut socio-économique. Soixante-dix à soixante-quinze pour cent des patients souffrant d’un trouble bipolaire ont au moins une récurrence dans les cinq ans qui suivent un premier épisode maniaque et seuls un cinquième retrouve le niveau professionnel antérieur. La fréquence de la récupération fonctionnelle, évaluée sur des périodes allant de 6 à 24 mois, est deux à trois fois moins fréquente que la rémission syndromique.

Le problème de l’adhérence au traitement

Les traitements thymorégulateurs, dont le lithium, ont une efficacité documentée par un bon nombre d’études contrôlées et ceci, malgré un impact mitigé chez une partie des patients. Dans les premières études évaluant ces traitements, deux tiers des patients ont été considérés comme répondeurs contre un tiers dans des études plus récentes. Ceci pourrait s’expliquer par une moins bonne adhérence au traitement des patients inclus dans ces études.

L’absence ou la mauvaise adhérence au traitement est un problème couramment rencontré. En effet, 18 à 54 % des patients bipolaires arrêtent le traitement prophylactique à un moment de leur suivi et près de 40 % arrêtent ce traitement dans les 6 mois qui suivent son introduction. La durée moyenne durant laquelle un individu poursuit le lithium après sa prescription serait de 76 jours. Ce phénomène serait encore plus fréquent dans la cohorte des médecins généralistes. Alors que certains patients refusent complètement le traitement pendant une période plus ou moins prolongée, environ un tiers oublient ou ne prennent pas au moins un tiers de leur médication. L’absence ou la mauvaise adhérence au traitement sont des causes importantes de récurrence et de rechute, elles augmentent les risques d’hospitalisation, de suicide, de comorbidité et d’abus de substances. Sur 6 ans, seuls les patients adhérant au traitement diminuent le nombre d’épisodes et leur durée.

Il est donc particulièrement important de comprendre ce phénomène et d’y remédier. Les études sur ce sujet ont principalement porté sur le plus ancien des traitements thymorégulateurs : le lithium. Les développements pharmacologiques des dernières décennies n’ont donc pas été spécifiquement étudiés sous cet angle à l’exception d’une étude incluant des patients sous lithium, valproate et carbamazépine. À ce jour, aucune étude n’a considéré l’adhérence des patients bipolaires aux antipsychotiques atypiques. Des études ont tenté de retrouver les facteurs pouvant expliquer une mauvaise adhésion au traitement. Évalués au « lithium attitude questionnaire » (LAQ), les patients les moins adhérents au traitement ont eu une moins bonne reconnaissance de la sévérité de la maladie, une moins bonne acceptation de la prophylaxie, et une moins bonne reconnaissance de l’efficacité du traitement. Le jeune âge, et plus spécifiquement un début plus récent du trouble, sont des facteurs associés à une mauvaise adhérence au traitement. Malgré quelques controverses, le sexe mâle, le célibat, un niveau d’éducation plus bas ainsi que des symptômes psychotiques lors des épisodes aigus pourraient interférer avec l’adhésion au traitement. Paradoxalement, alors que les effets secondaires sont couramment rapportés comme une cause d’interruption du traitement, la fréquence et le type d’effets secondaires ne distinguent pas les patients adhérents au traitement des autres. Enfin, une symptomatologie hypomane affecte l’adhésion au traitement.

L’étude de Yen et al. (2004) sur une population de patients asiatiques montre que parmi les facteurs étudiés (niveau d’éducation, nombre d’admissions, âge, croyance religieuse, sexe, courte évolution de la maladie et type de symptomatologie lors des épisodes thymiques), seuls les trois derniers facteurs sont corrélés à une mauvaise adhérence au traitement expliquant cependant moins de 25 % de la variance, suggérant ainsi l’impact d’autres facteurs non évalués.

La qualité de l’adhésion à un traitement renvoie à la qualité de la reconnaissance du trouble (parfois désignée par le terme « d’insight »), elle-même en lien avec la compréhension des symptômes, de leur lien avec une maladie et des possibilités de traitement. Le manque d’adhérence au traitement est corrélé au manque « d’insight » qui est une des causes de rechutes et un des facteurs de péjoration du pronostic du trouble bipolaire.

Réaction des patients

Pour beaucoup d’individus, l’occurrence d’un trouble bipolaire est une expérience traumatique. Cette expérience induit des perturbations de la relation aux autres et des croyances sur soi, au travers notamment d’une atteinte des croyances en lien avec la santé et la sécurité personnelles. L’occurrence d’une maladie chronique dans la vie d’un individu, qu’elle soit ou non reconnue par lui comme telle, va conduire à une tentative d’adaptation. Celle-ci sera la résultante d’un sens donné aux symptômes, à la maladie, aux croyances de contrôle de ces symptômes et à l’évaluation de soi dans ce contexte. Les croyances de l’individu sur la maladie, ses causes, ses conséquences ainsi que sur les possibilités de la contrôler vont interagir avec ses croyances sur lui, les autres et le futur. Le patient touché par des symptômes va se poser des questions sur ce qui lui arrive (qu’est-ce que c’est ? à quoi c’est dû ? combien de temps cela dure ? cela peut-il revenir ? quelles conséquences ? comment contrôler les symptômes ?). Plutôt que de poser ou de se poser une question sur ce qui lui arrive, la personne sautera parfois à une conclusion (rassurante ou non) faisant dériver ainsi le processus de collecte de données, de formulation d’hypothèses et de vérification de celles-ci. L’individu se construit donc une représentation de ce qui lui arrive et établit de manière plus ou moins intentionnée et réfléchie une modalité de « coping » (faire face) dont l’applicabilité et les conséquences sont évaluées (dans le système de croyance de l’individu) au fil des expériences et renforcé ou non, ce qui participera à l’adhésion ou pas à un traitement donné. Cette représentation pourrait de surcroît être au moins partiellement influencée par l’état thymique du patient.

Les études sur les patients atteints de cancer retrouvent trois modes principaux de réaction à la maladie : (1) la réactance, qui est un déni de la maladie, (2) l’acceptance, qui est une acceptation du statut de malade associée cependant à une extension de ce statut aux parties fonctionnelles, (3) la réorientation, qui est à la fois une reconnaissance de la maladie et une tentative de s’y adapter de manière à rester le plus fonctionnel possible. Il est probable que le trouble bipolaire, maladie chronique et souvent sévère puisse conduire à des réactions semblables.

On dispose de relativement peu d’études sur ces phénomènes et sur des interventions brèves pouvant améliorer la compréhension du trouble, « l’insight » et l’adhérence au traitement des patients bipolaires.

Déficits cognitifs des patients

Des troubles de l’attention, de la mémoire de travail et des fonctions exécutives sont rapportés chez des patients avec un diagnostic de trouble bipolaire. De manière plus spécifique on retrouve dans la dépression bipolaire, des perturbations de l’attention, une altération des capacités de rappel mnésique immédiat et différé ainsi qu’une altération des fonctions exécutives impliquées notamment dans les épreuves décisionnelles et de résolution de problèmes. Ces perturbations qui ne diffèrent pas qualitativement de celles retrouvées dans la dépression unipolaire, pourraient partiellement être attribuées à une diminution de la motivation, à des troubles de concentration, ou au ralentissement psychomoteur.

Les rares études ayant évalué les fonctions cognitives durant les épisodes maniaque ou hypomane retrouvent, chez ces patients, des déficits de l’attention et des fonctions exécutives en lien avec des erreurs dues à des choix impulsifs. Les fonctions cognitives semblent, fréquemment se normaliser lors du retour à l’euthymie. Toutefois, de manière inconstante, des troubles cognitifs sont rapportés chez une partie des patients normothymiques. Il est cependant probable que l’importance de ces troubles soit surévaluée par l’inclusion de patients présentant une symptomatologie thymique subsyndromique. Par ailleurs, la fréquence des conduites addictives, notamment à l’alcool d’une part et l’importance des tentatives de suicide chez ces patients peuvent être un facteur de biais dans l’évaluation des perturbations cognitives directement induites par le trouble bipolaire.

Enfin les patients avec un diagnostic de trouble bipolaire bénéficient le plus souvent des traitements complexes incluant un ou plusieurs stabilisateurs de l’humeur. Les données portant sur l’impact de ces traitements sur les fonctions cognitives sont contradictoires, des études longitudinales comparant des patients traités à des patients non traités étant notamment impossibles à réaliser au vu de leur caractère non éthique. Ainsi, certaines études portant sur le lithium rapportent une légère perturbation de l’attention et de la mémoire de travail et un effet négatif sur la rapidité du traitement de l’information. Ces données sont modérées par une étude longitudinale sur 6 ans, qui n’a pas mis en évidence de déclin des performances cognitives chez des patients traités par lithium et par des données montrant un effet neuroprotecteur de ce traitement. Des difficultés attentionnelles sont parfois rapportées sous traitement de valproate et carbamazepine, deux autres traitements stabilisateurs de l’humeur. Enfin, d’autres traitements couramment utilisés dans le traitement des personnes avec un trouble bipolaire peuvent altérer les fonctions cognitives. Ainsi, les benzodiazépines peuvent altérer les fonctions mnésiques et les neuroleptiques peuvent être associés à des difficultés de maintien de l’attention.

Vu les liens entre les épisodes thymiques et les difficultés cognitives, l’absence d’altérations cérébrales structurelles et l’absence d’évidences en faveur d’un processus dégénératif, les perturbations cognitives constatées sont plus probablement en lien avec des altérations fonctionnelles neurologiques impliquant l’humeur et les cognitions.

En dehors des épisodes thymiques, la persistance d’une altération des fonctions cognitives doit faire rechercher une symptomatologie thymique subsyndromique, des effets secondaires des traitements ou des perturbations liées à des troubles concomitants qui pourraient participer aux déficits cognitifs.

Méthode

La revue de littérature ici proposée porte sur les traitements psychoéducatifs et cognitivo-comportementaux offerts aux patients avec un diagnostic de trouble bipolaire. Les études publiées ont été identifiées via une recherche Medline recensant les études publiées, en langue anglaise, entre 1971 et mars 2005. Les mots clés suivants ont été utilisés : trouble bipolaire, psychoéducation, thérapies cognitives, thérapies comportementales, thérapies cognitives et comportementales, psychothérapie, prévention de la rechute, « coping », « insight », adhérence au traitement, stabilisateurs de l’humeur, lithium, valproate, carbamazepine, traitements antipsychotiques. Les termes ont été combinés de manière variable afin d’identifier les articles traitant du sujet. Les références des articles consultés ont été également examinées.

Les études portant sur des interventions sur les proches des patients ainsi que les études d’évaluation des thérapies interpersonnelles n’ont pas été inclues dans cette revue de littérature.

Résultats

Objectifs des traitements psychoéducatifs

La plupart des études contrôlées visant à augmenter l’adhérence au traitement ont utilisé la psychoéducation (PE). Celle-ci est conçue sur un modèle biopsychosocial du trouble bipolaire basé sur un modèle stress-vulnérabilité. Elle a pour but d’apporter au patient une approche pratique pour comprendre et gérer le trouble et ses conséquences, avec une attention particulière au monitoring des symptômes et à la détection des prodromes. Elle vise notamment à permettre un recours efficace aux structures de soins. Les interventions débutent habituellement dans l’intercrise. Cette approche tend donc à donner un même contenu aux différents individus lors de sessions informatives basées sur le modèle médical.

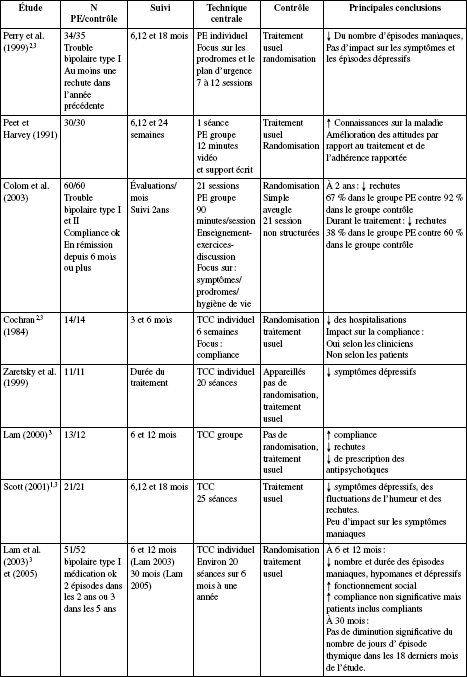

Études d’évaluation des traitements psychoéducatifs (voir tableau)

Les études évaluant le modèle psycho-éducatif connaissent quelques limitations. En effet, la plupart de ces études comprennent un petit nombre de sujets, à l’exception des études de Colom et al. (1998, 2002, 2003) (120 sujets), de Peet et Harvey (1991) (60 sujets) et de Perry et al. (1999) (69 sujets). Le nombre d’études contrôlées est limité et la durée des suivis atteint au plus 12 à 24 mois. Elles diffèrent entre elles de part la variabilité des mesures utilisées et surtout par les divers types de populations traitées. Ainsi, l’étude de Clarkin et al. (1998) porte sur des sujets mariés, celle de Perry et al. (1999) sur des sujets ayant rechuté dans l’année écoulée et celle de Colom et al. (2003) sur des patients bipolaires I et II en rémission depuis plus de 6 mois malgré une relative bonne adhérence au traitement pharmacologique (lithémie moyenne 0.7). Le nombre de sessions s’est caractérisé par une grande variabilité allant de 1 à 21. Ces approches ont visé à augmenter la connaissance de la maladie et des prodromes et à améliorer l’adhérence au traitement. Certaines ont également ciblé la gestion du stress, l’amélioration du fonctionnement interpersonnel, le « coping » avec les conséquences de la maladie, la régulation du rythme de vie, l’aide à la réalisation d’objectifs personnels. L’absence de séparation des différents aspects des interventions rend plus difficile la séparation de ces interventions en terme d’efficacité. Enfin la plupart des études se sont focalisées sur des mesures indirectes de changement d’attitude vis-à-vis des traitements.

Principales études contrôlées des traitements psycho-éducatifs (PE) et cognitifs et comportementaux (TCC)

1. Cette étude a inclus également des patients en cours d’épisode.

2. Ces études présentent des composantes mixtes TCC/PE, la deuxième partie du programme de Bauer est plus proche d’un traitement TCC. Le programme de Cochran est considéré de type PE par certains auteurs et comme TCC par d’autres (Patelis-Siotis, 2001). Le programme de Perry est inclus dans les études TCC (Jones, 2004).

3. Études incluses dans la métaanalyse de (Scott, 2004).

Malgré ces limitations il semble que la psychoéducation conduit à une amélioration de l’adhérence au traitement et à une diminution des rechutes (60 % dans le groupe contrôle contre 38 % dans le groupe traité durant la période de traitement). Ces interventions ont un effet bien documenté sur l’augmentation des connaissances sur le trouble bipolaire. Cet effet n’est cependant pas corrélé à l’amélioration de la lithiémie ni à la diminution du déni de sévérité de la maladie, les changements d’adhérence au traitement sont probablement plutôt liés aux changements d’attitude face à la maladie qu’aux modifications des connaissances. L’amélioration de l’adhésion au traitement est par contre associée à une amélioration de l’attitude vis-à-vis du lithium. Les interventions psychoéducatives entraînent une diminution des rechutes maniaques, par le biais probable d’une augmentation des capacités d’une partie des patients à faire face au prodrome de ces épisodes.

Objectifs des approches cognitives et comportementales

Les cibles du traitement sont l’adhérence au traitement, l’identification des prodromes, la définition d’interventions précoces, la gestion du stress, le traitement des symptômes dépressifs et le traitement des comorbidités. Les techniques appliquées dans ces études ont comporté des techniques d’auto-observation, de restructuration cognitive ainsi que des stratégies comportementales visant à l’aménagement de l’environnement ou à l’amélioration de l’adaptation sociale. Elles partagent, pour la plupart, avec les traitements psychoéducatifs le même modèle de conceptualisation et d’explication du trouble.

Études d’évaluation des interventions comportementales et cognitives (voir tableau)

Ces études ont ciblé des patients bipolaires stabilisés suivis sur le plan pharmacologique et psychiatrique présentant ou non des symptômes subsyndromaux.

Les approches cognitives et comportementales (TCC) semblent diminuer les rechutes dépressives et maniaques, diminuer les symptômes dépressifs et diminuer les symptômes persistants d’anxiété et d’irritabilité. Elles améliorent également la qualité du fonctionnement social.

Les études évaluant ces traitements connaissent, elles aussi, quelques limitations. Elles comprennent un nombre limité de sujets, la plus grande étude contrôlée portant sur 103 sujets. La durée des suivis est au plus de 30 mois après le début du traitement. Elles excluent les patients non adhérents au traitement. Ainsi, la plus grande étude (Lam et al., 2003 ; Lam et al., 2005) contrôlée, randomisée, a inclus des patients présentant des rechutes malgré un traitement adapté (plus de 2 épisodes en 2 ans ou 3 épisodes en 5 ans). Cette étude a exclu les patients ne prenant pas de thymorégulateurs. Elle retrouve une diminution des épisodes, une diminution du nombre et de la durée des admissions (75 % de rechute dans l’année dans le groupe contrôle contre 44 % dans le groupe TCC), et une amélioration du fonctionnement social en comparaison des contrôles.

Une méta-analyse (Scott et Gutierrez, 2004) incluant des études contrôlées (Cochran, 1984 ; Colom et al., 2003 ; Lam, 2000, Lam et al., 2003 ; Perry et al., 1999 ; Scott, 2002) et (Miklowitz et al., 2000) comportent des données sur la récurrence d’épisodes thymiques sur une observation d’au moins six mois après le traitement. Cette méta-analyse retrouve un Odds ratio pour rechute durant l’intervention comparé au groupe contrôle de 0.31 (95 % CI 0.15-0.64 p < 0.002) et conclut à une diminution du nombre de rechutes dans l’année suivant le début des interventions étudiées. La seule étude contrôlée évaluant l’impact d’une TCC à 30 mois (dont au moins 18 mois après le terme du traitement) conclut à une diminution de la baisse de risque vis-à-vis des rechutes thymiques dans le groupe traité, et suggère l’intérêt potentiel de traitements de maintien.

L’étude de Scott (2002) se distingue nettement des autres études cognitives et comportementales par l’application aux patients bipolaires d’un modèle issu du traitement des patients schizophrènes, le modèle de la « Concordance therapy ». Cette approche est issue du constat du manque de pertinence du modèle médical, difficilement acceptable par une partie des patients. Le terme de concordance indique que le clinicien et le client collaborent ensemble pour atteindre une compréhension commune du trouble. Les séances se répartissent en trois phases principales : (1) Exploration de représentation cognitive de la maladie par l’individu (identité, cause, évolution, conséquences, possibilités de contrôle) ; (2) Revue de cette représentation et discussion du rationnel pour le traitement ; (3) Focus sur les comportements permettant de lever les barrières à l’adhérence.

Cette approche pourrait être particulièrement intéressante chez des patients non adhérents aux traitements pharmacologiques et au modèle médical.

L’étude de Scott (2001) constate une diminution de la notion de résistance à la prophylaxie, une diminution du déni de sévérité de la maladie, une augmentation de la lithiémie et une amélioration des connaissances sur le lithium au terme de ce traitement. Ces résultats sont cependant à modérer par le nombre limité des inclusions (8 patients) et le caractère non contrôlé de l’étude.

Discussion

Alors même qu’une forte corrélation entre adhérence au traitement et bas niveau de reconnaissance de la maladie bipolaire suggère l’intérêt d’interventions ciblées sur l’adaptation au trouble, il y a peu d’études sur la question et notamment peu d’études sur des interventions brèves pouvant augmenter l’adhérence au traitement. TCC et psychoéducation tendent à administrer le même modèle médical d’explication du trouble. Ces approches ont donc en commun un focus sur l’adhésion au traitement pharmacologique, la détection des prodromes des rechutes et la mise en place de stratégies d’interventions précoces. Il est probable que des interventions données puissent cibler plus spécifiquement la manie ou la dépression. Ainsi des approches TCC ont ciblé, notamment, le traitement des symptômes dépressifs subsyndromaux, l’estime de soi, le « coping », l’affirmation de soi. Ceci pourrait expliquer leur intérêt sur le pôle dépressif du trouble bipolaire. Des approches ayant montré un intérêt plus spécifique sur la prévention des états maniaques ont utilisé des outils ciblant la connaissance de la maladie et un meilleur « coping » face aux prodromes. L’absence d’étude comparant directement la PE et les TCC, le recouvrement partiel des techniques utilisées et leur combinaison fréquente ne permet pas de spécifier quelle type d’intervention pourrait être utile pour quel type de patient, et pour le traitement ou la prévention de quel type d’épisode. La PE est cependant probablement plus intéressante chez des patients non opposés au modèle médical (puisque cette approche enseigne ce modèle) alors que les TCC ciblés sur le traitement des symptômes dépressifs pourraient être particulièrement intéressants chez des patients souffrant de symptômes dépressifs subsyndromaux.

Les approches psychoéducatives et cognitives et comportementales du trouble bipolaire ne prévoient pas une évaluation des fonctions cognitives des patients. Elles intègrent cependant des stratégies telles que l’aide à la réalisation d’objectifs personnels (Bauer et al., 1998) qui incluent des techniques de fractionnement des objectifs et de vérification de la bonne compréhension des informations qui pourraient être adaptées aux patients présentant ces déficits. Les études à venir pourraient apporter un nouvel éclairage en ciblant de manière plus spécifique des sous-groupes de patients avec des altérations des fonctions cognitives, des difficultés importantes d’adhérence au traitement ou des personnes avec des évolutions symptomatiques différentes par le nombre ou le type d’épisodes thymiques. Des développements se rapprochant du modèle de la « concordance therapy » pourraient notamment devenir une voie de recherche intéressante pour l’abord des patients les moins adhérents au traitement et combler ainsi une importante lacune des principales études TCC les ayant exclus.

Parties annexes

Références

- Ball, J., Mitchell, P., Malhi, G., Skillecorn, A., Smith, M., 2003, Schema-focused cognitive therapy for bipolar disorder : reducing vulnerability to relapse through attitudinal change, Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 37, 41-48.

- Bauer, M. S., 2001, An evidence-based review of psychosocial treatments for bipolar disorder, Psychopharmacology Bulletin, 35, 109-134.

- Bauer, M. S., Mcbride, L., Chase, C., Sachs, G., Shea, N., 1998, Manual-based group psychotherapy for bipolar disorder : a feasibility study, Journal of Clinical Psychiatry, 59, 449-455.

- Bowden, C. L., 1999, Introduction : the use of mood stabilizers in the treatment of psychiatric disorders, Journal of Clinical Psychiatry, 60, Suppl 5, 3-4.

- Calabrese, J. R., Shelton, M. D., Rapport, D. J., Kimmel, S. E., 2002, Bipolar disorders and the effectiveness of novel anticonvulsants, Journal of Clinical Psychiatry, 63, Suppl 3, 5-9.

- Chen, Y. W., Dilsaver, S. C., 1996, Lifetime rates of suicide attempts among subjects with bipolar and unipolar disorders relative to subjects with other Axis I disorders, Biological Psychiatry, 39, 896-899.

- Clarkin, J. F., Carpenter, D., Hull, J., Wilner, P., Glick, I., 1998, Effects of psychoeducational intervention for married patients with bipolar disorder and their spouses, Psychiatric Services, 49, 531-533.

- Cochran, S. D., 1984, Preventing medical noncompliance in the outpatient treatment of bipolar affective disorders, Journal of Consultation and Clinical Psychology, 52, 873-878.

- Cohen, R. M., Weingartner, H., Smallberg, S. A., Pickar, D., Murphy, D. L., 1982, Effort and cognition in depression, Archives of General Psychiatry, 39, 593-597.

- Colom, F., Vieta, E., 2002, Non-adherence in psychiatric disorders : misbehaviour or clinical feature ?, Acta Psychiatrica Scandanivia, 105, 161-163.

- Colom, F., Vieta, E., Martinez, A., Jorquera, A., Gasto, C., 1998, What is the role of psychotherapy in the treatment of bipolar disorder ?, Psychotherapy and Psychosomatics, 67, 3-9.

- Colom, F., Vieta, E., Martinez-Aran, A., Reinares, M., Goikolea, J. M., Benabarre, A., Torrent, C., Comes, M., Corbella, B., Parramon, G., Corominas, J., 2003, A randomized trial on the efficacy of group psychoeducation in the prophylaxis of recurrences in bipolar patients whose disease is in remission, Archives of General Psychiatry, 60, 402-407.

- Cooke, R. G., Robb, J. C., Young, L. T., Joffe, R. T., 1996, Well-being and functioning in patients with bipolar disorder assessed using the MOS 20-ITEM short form (SF-20), Journal of Affective Disorders, 39, 93-97.

- Engelsmann, F., Katz, J., Ghadirian, A. M., Schachter, D., 1988, Lithium and memory : a long-term follow-up study, Journal of Clinical Psychopharmacology, 8, 207-212.

- Fava, G. A., Bartolucci, G., Rafanelli, C., Mangelli, L., 2001, Cognitive-behavioral management of patients with bipolar disorder who relapsed while on lithium prophylaxis, Journal of Clinical Psychiatry, 62, 556-559.

- Ferrier, I. N., Stanton, B. R., Kelly, T. P., Scott, J., 1999, Neuropsychological function in euthymic patients with bipolar disorder, British Journal of Psychiatry, 175, 246-251.

- Goldberg, J. F., Harrow, M., Grossman, L. S., 1995, Course and outcome in bipolar affective disorder : a longitudinal follow-up study, American Journal of Psychiatry, 152, 379-384.

- Goldberg, T. E., Gold, J. M., Greenberg, R., Griffin, S., Schulz, S. C., Pickar, D., Kleinman, J. E., Weinberger, D. R., 1993, Contrasts between patients with affective disorders and patients with schizophrenia on a neuropsychological test battery, American Journal of Psychiatry, 150, 1355-1362.

- Gonzalez-Pinto, A., Gonzalez, C., Enjuto, S., Fernandez, D. C., Lopez, P., Palomo, J., Gutierrez, M., Mosquera, F., Perez De Heredia, J. L., 2004, Psychoeducation and cognitive-behavioral therapy in bipolar disorder : an update, Acta Psychiatrica Scandinavica, 109, 83-90.

- Greenhouse, W. J., Meyer, B., Johnson, S. L., 2000, Coping and medication adherence in bipolar disorder, Journal of Affective Disorders, 59, 237-241.

- Harmer, C. J., Clark, L., Grayson, L., Goodwin, G. M., 2002, Sustained attention deficit in bipolar disorder is not a working memory impairment in disguise, Neuropsychologia, 40, 1586-1590.

- Harrow, M., Goldberg, J. F., Grossman, L. S., Meltzer, H. Y., 1990, Outcome in manic disorders. A naturalistic follow-up study, Archives of General Psychiatry, 47, 665-671.

- Harvey, N. S., 1991, The development and descriptive use of the Lithium Attitudes Questionnaire, Journal of Affective Disorders, 22, 211-219.

- Honig, A., Arts, B. M., Ponds, R.W., Riedel, W. J., 1999, Lithium induced cognitive side-effects in bipolar disorder : a qualitative analysis and implications for daily practice, International Clinical Psychopharmacology, 14, 167-171.

- Ilsley, J. E., Moffoot, A. P., O’carroll, R. E., 1995, An analysis of memory dysfunction in major depression, Journal of Affective Disorders, 35, 1-9.

- Jamison, K. R., Akiskal, H. S., 1983, Medication compliance in patients with bipolar disorder, The Psychiatric Clinics of North America, 6, 175-192.

- Johnson, R. E., Mcfarland, B. H., 1996, Lithium use and discontinuation in a health maintenance organization, American Journal of Psychiatry, 153, 993-1000.

- Jones, S., 2004, Psychotherapy of bipolar disorder : a review, Journal of Affective Disorders, 80, 101-114.

- Keitner, G. I., Solomon, D. A., Ryan, C. E., Miller, I. W., Mallinger, A., Kupfer, D.∈J., Frank, E., 1996, Prodromal and residual symptoms in bipolar I disorder, Comprehensive Psychiatry, 37, 362-367.

- Kemp, R., Hayward, P., Applewhaite, G., Everitt, B., David, A., 1996, Compliance therapy in psychotic patients : randomised controlled trial, British Medical Journal, 312, 345-349.

- Kessing, L. V., 1998, Cognitive impairment in the euthymic phase of affective disorder, Psychological Medicine, 28, 1027-1038.

- Lam, D. H., 2001, Ccognitive therapy for bipolar illness : a pilot study for relapse prevention, in Bright, J., Jones, S., Hayward, P., Schuck, N., Chilsholm, D., and Sham, P., eds., Cognitive Therapy Research, 24, 503-520.

- Lam, D. H., Wong, G., 1997, Prodromes, coping strategies, insight and social functioning in bipolar affective disorders, Psychological Medicine, 27, 1091-1100.

- Lam, D. H., Wong, G., Sham, P., 2001, Prodromes, coping strategies and course of illness in bipolar affective disorder — a naturalistic study, Psychological Medicine, 31, 1397-1402.

- Lam, D. H., Hayward, P., Watkins, E. R., Wright, K., Sham, P., 2005, Relapse prevention in patients with bipolar disorder : cognitive therapy outcome after 2 years, American Journal of Psychiatry, 162, 324-329.

- Lam, D. H., Watkins, E. R., Hayward, P., Bright, J., Wright, K., Kerr, N., Parr-Davis, G., Sham, P., 2003, A randomized controlled study of cognitive therapy for relapse prevention for bipolar affective disorder : outcome of the first year, Archives of General Psychiatry, 60, 145-152.

- Little, M., Paul, K., Jordens, C. F., Sayers, E. J., 2002, Survivorship and discourses of identity, Psychooncology, 11, 170-178.

- Little, M., Sayers, E. J., Paul, K., Jordens, C. F., 2000, On surviving cancer, Journal of Research in Social Medicine, 93, 501-503.

- Lund, Y., Nissen, M., Rafaelsen, O. J., 1982, Long-term lithium treatment and psychological functions, Acta Psychiatrica Scandinavica, 65, 233-244.

- Mccreadie, R. G., Mccormick, M., Morrison, D. P., 1985, The impact of lithium in South-West Scotland. III. The discontinuation of lithium, British Journal of Psychiatry, 146, 77-80.

- Miklowitz, D. J., 1992, Longitudinal outcome and medication noncompliance among manic patients with and without mood-incongruent psychotic features, Journal of Nerve and Mental Disorders, 180, 703-711.

- Miklowitz, D. J., Simoneau, T. L., George, E. L., Richards, J. A., Kalbag, A., Sachs-Ericsson, N., Suddath, R., 2000, Family-focused treatment of bipolar disorder : 1-year effects of a psychoeducational program in conjunction with pharmacotherapy, Biological Psychiatry, 48, 582-592.

- Moncrieff, J., 1995, Lithium revisited. A re-examination of the placebo-controlled trials of lithium prophylaxis in manic-depressive disorder, British Journal of Psychiatry, 167, 569-573.

- Murphy, F. C., Sahakian, B. J., 2001, Neuropsychology of bipolar disorder, British Journal of Psychiatry, 178, S120-S127.

- Olley, A., Malhi, G. S., Mitchell, P. B., Batchelor, J., Lagopoulos, J., Austin, M. P., 2005, When euthymia is just not good enough : the neuropsychology of bipolar disorder, Journal of Nerve and Mental Disorders, 193, 323-330.

- Page, C., Benaim, S., Lappin, F., 1987, A long-term retrospective follow-up study of patients treated with prophylactic lithium carbonate, British Journal of Psychiatry, 150, 175-179.

- Patelis-Siotis, I., Young, L. T., Robb, J. C., Marriott, M., Bieling, P. J., Cox, L.∈C., Joffe, R. T., 2001, Group cognitive behavioral therapy for bipolar disorder : a feasibility and effectiveness study, Journal of Affective Disorders, 65, 145-153.

- Peet, M., Harvey, N. S., 1991, Lithium maintenance : 1. A standard education programme for patients, British Journal of Psychiatry, 158, 197-200.

- Perry, A., Tarrier, N., Morriss, R., Mccarthy, E., Limb, K., 1999, Randomised controlled trial of efficacy of teaching patients with bipolar disorder to identify early symptoms of relapse and obtain treatment, British Medical Journal, 318, 149-153.

- Robb, J. C., Cooke, R. G., Devins, G. M., Young, L. T., Joffe, R. T., 1997, Quality of life and lifestyle disruption in euthymic bipolar disorder, Journal of Psychiatry Research, 31, 509-517.

- Rubinsztein, J. S., Michael, A., Paykel, E. S., Sahakian, B. J., 2000, Cognitive impairment in remission in bipolar affective disorder, Psychological Medicine, 30, 1025-1036.

- Sajatovic, M., Davies, M., Hrouda, D. R., 2004, Enhancement of treatment adherence among patients with bipolar disorder, Psychiatric Services, 55, 264-269.

- Savitz, J., Solms, M., Ramesar, R., 2005, Neuropsychological dysfunction in bipolar affective disorder : a critical opinion, Bipolar Disorders, 7, 216-235.

- Schou, M., 1997, Forty years of lithium treatment, Archives of General Psychiatry, 54, 9-13.

- Schumann, C., Lenz, G., Berghofer, A., Muller-Oerlinghausen, B., 1999, Non-adherence with long-term prophylaxis : a 6-year naturalistic follow-up study of affectively ill patients, Psychiatry Research, 89, 247-257.

- Scott, J., 2000, A pilot study of concordance therapy for individuals with bipolar disorders who are non adherent with lithium prophylaxis., Tacchi Mj., Bipolar Disorders, 4, 386-392.

- Scott, J., 2001, Cognitive therapy as an adjunct to medication in bipolar disorder, British Journal of Psychiatry Supplement, 41, s164-s168.

- Scott, J. , Gutierrez, M. J., 2004, The current status of psychological treatments in bipolar disorders : a systematic review of relapse prevention, Bipolar Disorders, 6, 498-503.

- Scott, J. , Pope, M., 2002a, Nonadherence with mood stabilizers : prevalence and predictors, Journal of Clinical Psychiatry, 63, 384-390.

- Scott, J., Pope, M., 2002b, Self-reported adherence to treatment with mood stabilizers, plasma levels, and psychiatric hospitalization, American Journal of Psychiatry, 159, 1927-1929.

- Smith, J. A., Tarrier, N., 1992, Prodromal symptoms in manic depressive psychosis, Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 27, 245-248.

- Solomon, D. A., Keitner, G. I., Miller, I. W., Shea, M. T., Keller, M. B., 1995, Course of illness and maintenance treatments for patients with bipolar disorder, Journal of Clinical Psychiatry, 56, 5-13.

- Strakowski, S. M., Keck, P. E., Jr., Mcelroy, S. L., West, S. A., Sax, K. W., Hawkins, J. M., Kmetz, G. F., Upadhyaya, V. H., Tugrul, K. C., Bourne, M.∈L., 1998, Twelve-month outcome after a first hospitalization for affective psychosis, Archives of General Psychiatry, 55, 49-55.

- Strober, M., Morrell, W., Lampert, C., Burroughs, J., 1990, Relapse following discontinuation of lithium maintenance therapy in adolescents with bipolar I illness : a naturalistic study, American Journal of Psychiatry, 147, 457-461.

- Suppes, T., Baldessarini, R. J., Faedda, G. L., Tohen, M., 1991, Risk of recurrence following discontinuation of lithium treatment in bipolar disorder, Archives of General Psychiatry, 48, 1082-1088.

- Sweeney, J. A., Kmiec, J. A., Kupfer, D. J., 2000, Neuropsychologic impairments in bipolar and unipolar mood disorders on the CANTAB neurocognitive battery, Biological Psychiatry, 48, 674-684.

- Thompson, P. J., Trimble, M. R., 1982, Anticonvulsant drugs and cognitive functions, Epilepsia, 23, 531-544.

- Tohen, M., Strakowski, S. M., Zarate, C., Jr., Hennen, J., Stoll, A. L., Suppes, T., Faedda, G. L., Cohen, B. M., Gebre-Medhin, P., Baldessarini, R. J., 2000, The McLean-Harvard first-episode project : 6-month symptomatic and functional outcome in affective and nonaffective psychosis, Biological Psychiatry, 48, 467-476.

- Tohen, M., Waternaux, C.M., Tsuang, M. T., Hunt, A. T., 1990, Four-year follow-up of twenty-four first-episode manic patients, Journal of Affective Disorders, 19, 79-86.

- Vestergaard, P., 1992, Treatment and prevention of mania : a Scandinavian perspective, Neuropsychopharmacology, 7, 249-259.

- Weiss, R. D., Greenfield, S. F., Najavits, L. M., Soto, J. A., Wyner, D., Tohen, M., Griffin, M. L., 1998, Medication compliance among patients with bipolar disorder and substance use disorder, Journal of Clinical Psychiatry, 59, 172-174.

- Weiss, R. D., Griffin, M. L., Greenfield, S. F., Najavits, L. M., Wyner, D., Soto, J. A., Hennen, J. A., 2000, Group therapy for patients with bipolar disorder and substance dependence : results of a pilot study, Journal of Clinical Psychiatry, 61, 361-367.

- Yen, C. F., Chen, C. S., Yeh, M. L., Ker, J. H., Yang, S. J., Yen, J. Y., 2004, Correlates of insight among patients with bipolar I disorder in remission, Journal of Affective Disorders, 78, 57-60.

- Zaretsky, A. E., Segal, Z. V., Gemar, M., 1999, Cognitive therapy for bipolar depression : a pilot study, Canadian Journal of Psychiatry, 44, 491-494.

- Zygmunt, A., Olfson, M., Boyer, C. A., Mechanic, D., 2002, Interventions to improve medication adherence in schizophrenia, American Journal of Psychiatry, 159, 1653-1664.

Liste des tableaux

Principales études contrôlées des traitements psycho-éducatifs (PE) et cognitifs et comportementaux (TCC)

1. Cette étude a inclus également des patients en cours d’épisode.

2. Ces études présentent des composantes mixtes TCC/PE, la deuxième partie du programme de Bauer est plus proche d’un traitement TCC. Le programme de Cochran est considéré de type PE par certains auteurs et comme TCC par d’autres (Patelis-Siotis, 2001). Le programme de Perry est inclus dans les études TCC (Jones, 2004).

3. Études incluses dans la métaanalyse de (Scott, 2004).