Résumés

Résumé

Cet article explore les sources et conséquences d’une tension constitutive du discours humanitaire, soit celle entre la reconnaissance d’un égalitarisme socioculturel (qui ressort d’un cosmopolisme critique) et l’attachement à un universalisme moral individuel axé sur la personne souffrante (qui provient d’un libéralisme humaniste). Nous commençons par analyser les origines ethnocentriques du projet humanitaire, qui rendait l’appel à la charité et à la sympathie compatible avec une hiérarchisation des peuples à bases raciales ou ethnoculturelles. La seconde partie de l’article étudie un mécanisme-clé mais sous-estimé de l’humanitarisme, soit son régime de sentimentalisme visuel à travers lequel la personne souffrante est représentée comme victime méritant d’être sauvée à condition que son image évoque la pitié ou la sympathie dans la sphère publique. Enfin, nous expliquons comment le régime visuel de l’humanitaire accentue le paradoxe entre l’individualisme moral sentimental de l’humanitarisme libéral et le projet de justice mondiale prisé par le cosmopolitisme critique.

Mots-clés :

- humanitarisme,

- cosmopolitisme,

- souffrance,

- représentation,

- justice mondiale

Abstract

This article explores the sources and consequences of a constitutive tension of the humanitarian discourse, that between the recognition of socio-cultural egalitarianism (which emerges from critical cosmopolitanism) and attachment to an individualistic moral universalism oriented toward a suffering person (that comes from liberal humanism). We begin by analyzing the ethnocentric origins of the humanitarian project, which made the call for charity and sympathy compatible with a hierarchy of peoples along racial or ethnocultural humanism. The second part of the paper investigates a key but underestimated mechanism of humanitarianism, a sentimentally-based visual system through which the suffering person is represented as a victim deserving to be saved as long as its image evokes pity or sympathy in the public sphere. Finally, we explain how the humanitarian visual system highlights the paradox between the morally sentimental individualism of liberal humanitarianism and the project of global justice cosmopolitanism favored by critical cosmopolitanism.

Keywords:

- humanitarianism,

- cosmopolitanism,

- suffering,

- representation,

- global justice

Resumen

Este artículo explora los orígenes y las consecuencias de una tención constitutiva del discurso humanitario, es decir, de aquella existente entre el reconocimiento de un igualitarismo sociocultural (tributario de un cosmopolitismo crítico) y el vínculo afectivo con un universalismo moral individual centrado en la persona sufriente (proveniente de un liberalismo humanista). Inicialmente analizamos los orígenes etnocéntricos del proyecto humanitario, que hacía compatible el llamado a la caridad y la simpatía con una jerarquización de los pueblos con bases raciales o etnoculturales. La segunda parte del artículo estudia un mecanismo clave pero subestimado del humanitarismo, es decir su régimen de sentimentalismo visual a través del cual la persona sufriente es representada como víctima que merece ser salvada, a condición de que su imagen evoque la piedad o la simpatía en la esfera pública. Finalmente, explicamos cómo el régimen visual del humanitarismo acentúa la paradoja entre el individualismo moral sentimental del humanitarismo liberal y el proyecto de justicia mundial valorado por el cosmopolitismo crítico.

Palabras clave:

- humanitarismo,

- cosmopolitismo,

- sufrimiento,

- representación,

- justicia mundial

Corps de l’article

On ne peut se faire à la fois champion de la justice et de la charité, il faut choisir. Le CICR [Comité international de la Croix-Rouge] a choisi, depuis longtemps, d’être une oeuvre charitable.

Pictet, 1979

Aujourd’hui, l’humanitaire semble être l’incarnation suprême du cosmopolitisme. Dans un monde où les catastrophes de grande ampleur et les urgences se multiplient et leur couverture médiatique remplit les sphères publiques, le mouvement humanitaire occidental[1] est dévoué à soulager la « souffrance à distance » (Boltanski, 1993) en faisant fi des frontières territoriales ou socioculturelles ainsi que des caractéristiques particulières de telles victimes. L’importance contemporaine de l’humanitaire est étroitement liée à d’autres facteurs qui ont contribué à la montée du projet cosmopolite, soit les limites normatives et analytiques du nationalisme (Beck, 2006 ; Beitz, 1999 ; Pogge, 2002), le questionnement de notions de responsabilité limitée pour autrui dans le monde (Derrida, 1997 ; Singer, 2002), ainsi que la montée d’un discours des droits de la personne qui semble indiquer l’arrivée d’un moment politique « post-idéologique » cherchant à sauver les victimes de crises humanitaires de façon purement pragmatique et efficace (Ignatieff, 2001)[2]. Cette orientation cosmopolite du mouvement humanitaire fut tissée dès l’émergence institutionnelle de ce dernier au milieu du xixe siècle, où déjà il s’identifiait pleinement à une conception du monde qui promettait de dépasser le cadre de l’État-nation et de la civilisation occidentale afin de traiter de l’être humain souffrant en tant que tel. L’humanitaire a donc toujours promu une conception fondamentalement unifiée de l’humanité, dont les différences (religieuses, ethno-raciales, nationales, etc.) pouvaient et devaient être surpassées au nom d’un principe universel — et donc impartial parce que non discriminatoire — de secours à quiconque en avait besoin, et ce, n’importe où sur la planète in principio.

Toutefois, il est nécessaire d’interroger ce lien de complémentarité assumée entre normes cosmopolites et humanitaires en examinant ces dernières à travers une variante critique du cosmopolitisme, qui tente d’articuler les idéaux d’universalisme égalitaire et de reconnaissance de la pluralité culturelle à l’échelle planétaire (Benhabib, 2006 ; Calhoun, 2003 ; Cheah, 2006 ; Fraser, 2008 ; Habermas, 2000). En particulier, le cosmopolitisme critique — souvent associé à l’altermondialisme et à la notion de justice mondiale — comprend trois dimensions contrastant vivement avec la version libérale du cosmopolitisme adoptée par le mouvement humanitaire occidental, qui tend à accepter l’ordre mondial tel quel : sur le plan économique, une dénonciation des inégalités Nord-Sud et une redistribution radicale de la richesse, ainsi qu’une nouvelle architecture de gouvernance financière internationale ; sur le plan politique, un multilatéralisme qui inclut une participation accrue de groupes et mouvements sociaux provenant de la société civile mondiale ; et au niveau culturel, un dialogisme interculturel valorisant le syncrétisme et l’égalité des peuples tout en cherchant à décentrer l’Occident de manière anti-ethnocentrique (Kurasawa, 2007 : 205-209).

L’engagement du cosmopolitisme critique envers l’égalitarisme socioculturel nous permet de faire ressortir une relation historique ambiguë entre cette norme et une assise du discours humanitaire, un universalisme moral individuel axé sur la victime souffrante en tant que personne abstraite (le sujet de la pensée libérale classique). En effet, pour plusieurs fondateurs du mouvement humanitaire occidental, ces principes ne pouvaient qu’être ancrés dans le sol d’un humanisme européen, lui-même compris comme l’aboutissement de la trajectoire unique d’une civilisation qui représentait l’apothéose du progrès (ou, tout au moins, son stade le plus avancé) et de son héritage intellectuel unique dérivé du christianisme, des Lumières, ou de l’expressivisme romantique. Par conséquent, le développement de l’humanitaire est marqué par l’effacement et la réinscription simultanés d’une notion implicite de hiérarchie civilisationnelle — ce qui l’amène à être nettement ambivalent au sujet de la question de la justice mondiale, tel qu’indiqué par les mots de Jean Pictet qui servent d’épigramme à cet article[3].

Afin d’explorer cette tension constitutive et ses conséquences, nous allons procéder en trois étapes. En premier lieu, nous reprendrons certains arguments de la critique de l’humanitaire (Agier, 2008 ; Barnett et Weiss, 2008 ; Blanchet et Martin, 2006 ; Bricmont, 2006 ; Rieff, 2002 ; de Waal, 1997) afin d’analyser ses origines ethnocentriques et son lien au colonialisme européen lors de l’institutionnalisation de l’humanitarisme entre la seconde moitié du xixe et le début du xxe siècle. Nous démontrerons que l’appel de l’humanitarisme à la sympathie et la charité était pleinement compatible avec une hiérarchisation des peuples à bases raciales ou ethnoculturelles, tout en passant sous silence ou étant complice de la subjugation coloniale des peuples nonoccidentaux au nom d’une « mission civilisatrice ». La seconde partie de l’article étudie un mécanisme vital mais sous-estimé de l’humanitaire, un régime de sentimentalisme visuel à travers lequel la personne souffrante est représentée comme victime méritant d’être sauvée à condition que son image évoque la pitié ou la sympathie dans la sphère publique (Boltanski, 1993). La critique de cette logique morale conditionnelle est soutenue par les principes cosmopolites de justice et de solidarité, qui permettent une interprétation très différente de cette victime, c’est-à-dire comme citoyen du monde dont les droits fondamentaux ont été violés et duquel nous sommes par conséquent responsables. Enfin, nous expliquerons comment le régime visuel de l’humanitaire accentue le paradoxe entre l’individualisme moral sentimental de l’humanitarisme libéral et le projet de justice mondiale prisé par le cosmopolitisme critique.

Quelques précisions d’ordre méthodologique sont nécessaires, puisque cet article s’appuie sur deux approches analytiques. Dans un premier temps, l’analyse historique du discours humanitaire relève d’une étymologie institutionnelle, à partir de laquelle l’émergence de principes-clés de l’éthique humanitaire occidentale (pitié, charité, humanité, etc.) est retracée dans les textes fondateurs et explicatifs du CICR afin de saisir leur institutionnalisation et application déontologique par le mouvement humanitaire ; des sources primaires et secondaires sont utilisées à ces fins. Deuxièmement, nous nous servons d’une généalogie visuelle afin de reconstruire les points tournants de la représentation de crises humanitaires au xxe siècle, points tournants sélectionnés par l’entremise de trois critères : le degré de couverture médiatique et de mobilisation des ONG autour d’une crise humanitaire particulière ; l’importance symbolique d’une situation ou d’une cause pour le mouvement humanitaire ; et le statut iconique de certaines images de crises humanitaires et de leurs victimes. L’ensemble de plusieurs centaines de photographies résultant de cette généalogie visuelle a été traité comme une archive iconographique qui, à travers une méthode inductive dénotant la reproduction de symboles dans ces images, a permis de développer un schéma de trois systèmes de conventions visuelles structurant la représentation des crises humanitaires. De plus, afin d’illustrer chacune des conventions visuelles, des photographies spécifiques de cette archive ont été choisies pour leur caractère représentatif.

Aux origines du paradoxe humanitaire

Afin de comprendre comment s’est constituée la tension entre universalisme moral individuel et chauvinisme civilisationnel au coeur de la pensée humanitaire, débutons par une brève reconstruction de ses trois principales sources philosophiques — qui servent encore aujourd’hui de normes cosmopolites libérales. La première d’entre elles, la notion chrétienne de charité (caritas), valorise l’acte de donner aux pauvres et aux moins fortunés ainsi que le devoir de se dévouer à leur bien-être par pitié[4]. Fortement influencés par la parabole biblique du bon Samaritain, les fondateurs du CICR et d’autres organisations humanitaires ont conçu leur rôle en termes de morale évangélique ; l’assistance aux victimes de guerre et autres urgences a été considérée comme une responsabilité découlant entièrement de la doctrine chrétienne (Brauman, 2005 : 170-171 ; Huber, 1945). L’idéal aristocratique de « noblesse oblige » représente la deuxième de ces sources philosophiques, puisqu’il décrit les obligations morales découlant d’un privilège naturalisé, qui a par la suite été incorporé dans la mentalité bourgeoise et trouve sa manifestation dans la pratique contemporaine de la philanthropie. Venir en aide aux plus vulnérables permet aux fractions dominantes d’une société de faire honneur à leurs positions socioéconomiques en remplissant les devoirs moraux qui leur sont associés, sans pour autant remettre en question la légitimité ou la naturalisation de tels privilèges. Quant à elle, la troisième source philosophique de l’humanitaire est située dans la tradition expressiviste (Taylor, 1999), le courant de pensée dont les origines datent du milieu du xviiie siècle en Europe avec la valorisation de l’expression publique de la vie intérieure du soi. Lors de son institutionnalisation, le mouvement humanitaire a pu faire appel aux conceptions expressivistes de certaines composantes de la nature humaine pour justifier ses propres croyances, notamment l’idée d’émotions normatives intrinsèques telles que la sympathie pour la situation d’autrui dans la Théorie des sentiments moraux d’Adam Smith (Smith, 2003) et la pitié qui est répugnée par la cruauté envers les autres (et leur souffrance) chez Rousseau (Rousseau, 1983).

Ces trois sources se rejoignent à travers la notion d’humanité utilisée par le projet humanitaire occidental, une notion contenant un double sens révélateur :

L’humanité sera donc le sentiment ou l’attitude de celui qui se montre humain. Avec Littré, nous définirons l’humanité comme un sentiment de bienveillance active envers les hommes. Le mot d’humanité convient si parfaitement à la Croix-Rouge qu’on l’a choisi pour nommer son principe essentiel. Pourtant, ce terme sert également à désigner la nature humaine et même le genre humain dans son ensemble. Et puis c’est plus un sentiment qu’un principe, en sorte qu’en bonne logique on aurait dû lui préférer le mot d’humanitarisme. Mais ces inconvénients sont mineurs et l’on doit conserver comme titre le terme d’humanité, qui est simple, direct, plus proche de l’homme[5].

Pictet, 1979

Ainsi, non seulement « humanité » se voit définir à la fois comme un idéal universaliste d’une communauté humaine unifiée et comme un sentiment moral de compassion ou de bonté envers les autres, mais cette première conception est dérivée de la deuxième par l’utilisation d’un mécanisme émotif pour forger des liens entre êtres humains, sans nécessairement exiger la reconnaissance d’une égalité morale et socioculturelle entre les sociétés desquelles ils sont membres. Ici encore, les mots de Pictet sont indicatifs de cette tension :

Voilà pourquoi la société a pris comme base le postulat de l’égalité des droits entre les hommes. Cette notion est, en fin de compte, la plus commode pour régler les rapports entre les individus. Elle ne lésera gravement personne et si elle n’atteint pas la plus haute justice, elle atteint déjà une certaine justice. Elle n’est d’ailleurs pas sans valeur, car elle a permis que le monde des maîtres et celui des serviteurs se rejoignent et ne deviennent qu’une seule humanité[6].

Pictet, 1979

Selon cette logique, parce qu’ils ont droit à la sympathie ou la pitié, les bénéficiaires de la charité humanitaire doivent être traités avec humanité, mais peuvent êtres marqués par un statut d’infériorité ethnoculturelle ou civilisationnelle.

Jusqu’à ce que la vague de décolonisation qui a balayé le globe à la suite de la Seconde Guerre mondiale ait un impact profond sur le mouvement humanitaire occidental, l’ambivalence de ce dernier envers un cosmopolitisme foncièrement égalitaire signifiait que l’humanitarisme était compatible avec le colonialisme européen ; la période de formalisation institutionnelle de l’humanitaire correspond à la phase la plus agressive de l’expansionnisme impérial européen au cours de la seconde moitié du xixe siècle (Brauman, 2005 : 170). Loin de remettre en cause le droit de conquérir des territoires à l’étranger ou celui de s’engager dans des guerres d’expansion coloniale, la première convention de Genève (1864) passe ces questions sous silence tout en tentant de fixer des limites à de tels conflits (Brauman, 2005 : 170). La vaste majorité des agences humanitaires tenaient pour acquis les raisons d’être de ces projets coloniaux, leurs effets sur les populations colonisées n’étant pas considérés comme des situations humanitaires[7]. Quant à ces populations, elles avaient un statut ambigu aux yeux du mouvement humanitaire occidental, pour qui leur état d’infériorité collective — concrétisé à travers les conventions de la primitivité et de l’orientalisme — les rendait incapables de cultiver les sentiments moraux avancés soutenant la pensée humanitaire (Boissier, 1978 : 365-367 ; Brauman, 2005 : 170-171), ou encore, de s’engager dans un processus civilisationnel de domestication des instincts agressifs bloquant une sensibilité humaniste à la souffrance d’autrui.

Pour de nombreuses organisations humanitaires, la mission civilisatrice du colonialisme a donc représenté une idéologie centrale pour justifier l’importance de parfaire l’éducation morale des peuples colonisés, et de les « élever » à travers leur « humanisation ». Dans cette conception, l’Europe jouait le rôle de véhicule incontesté et autoproclamé de diffusion des sentiments humains les plus raffinés et des normes les plus sophistiquées ; grâce à ce courant de pensée, le projet colonial pouvait être légitimé comme un fardeau civilisationnel humanitaire. Il faut donc rappeler que Gustave Moynier, l’un des cofondateurs de la Croix-Rouge et son premier président, a également été le fondateur et rédacteur en chef de L’Afrique explorée et civilisée, une revue consacrée à décrire les divers aspects de la création et de la gestion des colonies européennes sur ce continent (Brauman, 2005 ; Destexhe, 1993)[8]. Comme bon nombre de ses contemporains, Moynier a estimé que l’humanitaire ne réussirait que là où l’occidentalisation avait déjà pris racine, une tendance qui pouvait être accélérée en participant directement à sa propagation par l’entremise d’un appui inconditionnel aux initiatives coloniales diffusant des valeurs humanistes européennes aux quatre coins de la terre (Boissier, 1978 : 365-367) [9].

Ceci étant dit, puisque le champ humanitaire possède un niveau élevé de différenciation idéologique, la relation de l’humanitarisme avec la norme cosmopolite d’égalité socioculturelle est complexe. Durant l’entre-deux-guerres, par exemple, les agences humanitaires de gauche (affiliées à l’Internationale communiste ou aux mouvements syndicaux indépendants) se sont placées à contre-courant de leurs homologues libérales plus visibles, s’engageant dans une critique explicite de l’impérialisme occidental ainsi qu’introduisant une grammaire morale qui cherchait à promouvoir les principes de solidarité prolétaire internationale et de justice économique anticapitaliste, plutôt que ceux de charité et de bienfaisance en tant que tels[10]. Plus récemment, des ONG issues de la gauche politique (Médecins Sans Frontières, Secours populaire français, etc.) ont cherché à remettre en cause une norme fondatrice de la déontologie humanitaire, la neutralité, en affirmant qu’elle pouvait poser obstacle à la critique d’acteurs politiques responsables de l’abus de populations vulnérables ; en cherchant à demeurer neutre à tout prix, le mouvement humanitaire pourrait être perçu, selon ces ONG, comme complice d’injustices. Pour leur part, les ONG humanitaires libérales occidentales ont tenté de diversifier leurs idéaux philosophiques au cours des dernières décennies, travaillant à créer un consensus moral autour de normes universelles partagées entre les grandes religions du monde et les systèmes éthiques laïques (Pictet, 1979). De même, plusieurs grandes ONG d’origine chrétienne (le CICR, le Save the Children Fund, etc.) ont procédé à une sécularisation idéologique et discursive, afin de faciliter leurs activités dans des milieux socioculturels non chrétiens et non occidentaux[11]. L’humanitarisme libéral est lui-même fondé sur la prétendue neutralité interculturelle de l’individualisme, grâce à sa conception abstraite de la personne transformée en sujet générique dépouillé de ses particularités socioculturelles afin d’établir un principe d’équivalence morale entre individus.

Néanmoins, aujourd’hui pas moins que par le passé, toutes les composantes du champ idéologique humanitaire font face à un défi de taille, celui d’impliquer le public dans la lutte contre la souffrance à distance. Par conséquent, au sein de l’humanitarisme occidental, cette équivalence morale individualisée est éclipsée par un recours soutenu au sentimentalisme, qui continue d’être perçu comme étant efficace pour mobiliser l’opinion publique et obtenir un soutien politique pour les causes humanitaires. C’est dire que le cosmopolitisme critique, avec ses références à la justice mondiale, demeure relativement marginalisé au sein des instances dominantes de l’humanitaire, qui présentent la charité comme un choix individuel de la part des citoyens des pays riches.

En quoi consiste cette grammaire morale sentimentaliste ? Sa mise en avant de la détresse des victimes de crises humanitaires vise à effacer les sources traditionnelles de différenciation civilisationnelle, ethnoculturelle ou raciale entre les peuples, afin de présenter cette détresse comme une condition humaine généralisée ; la souffrance devient un trait universel et aculturel de notre existence, détaché des particularités quotidiennes de personnes et groupes victimisés. Ainsi, l’humanitarisme cherche à cultiver la pitié et la sympathie des publics occidentaux afin de tisser des liens émotifs avec les victimes de crises humanitaires, qui sont « humanisées » et envers lesquelles ces publics peuvent ressentir un sens de responsabilité (Laqueur, 2001 ; Rorty, 1998). Tel que le laisse entendre la conception de Pictet de la notion d’humanité, citée ci-haut, le sentimentalisme est soutenu par une anthropologie philosophique selon laquelle la compassion et la sympathie sont non seulement intrinsèques à l’être humain, mais expriment nos attributs les plus nobles. La tâche des discours humanitaires consiste donc à éveiller ou nourrir des émotions dormantes au sein des publics occidentaux, de manière à dépasser l’indifférence de ces derniers envers la souffrance de personnes situées au-delà de leurs communautés morales conventionnelles. Par conséquent, les ONG humanitaires tentent de contourner les perceptions occidentales typiques de victimes de crises humanitaires comme ennemis idéologiques ou étrangers stigmatisés, tout en réduisant ces victimes à l’état de sujets en détresse — c’est-à-dire de représentants de la « vie nue » (Agamben, 1998) à qui nous sommes liés uniquement en vertu de notre commune humanité.

Bien que cette stratégie soit efficace pour établir des liens affectifs entre publics et victimes, elle démontre également l’ambivalence de l’humanitarisme occidental envers les normes cosmopolites d’égalité socioculturelle et de justice mondiale. En effet, l’assujettissement au sentimentalisme dépolitise les crises humanitaires en invoquant ce qu’Arendt dénomme la « politique de la pitié » (Arendt, 1967 ; Boltanski, 1993), métamorphosant ces crises en spectacles publics d’émotivité qui posent obstacle à un examen critique des forces politiques et socioéconomiques soutenant de telles crises. Les facteurs structurels et causes systémiques qui contribuent aux urgences humanitaires (le capitalisme néolibéral, le commerce international d’armes, l’extraction de ressources primaires, etc.) sont ainsi mis à l’écart au nom de représentations discursives et visuelles donnant l’impression de communiquer ce que les victimes ressentent. Par ailleurs, en se servant du sentimentalisme, les ONG humanitaires ne questionnent guère la tendance de spectateurs euro-américains à percevoir les populations vulnérables dans les pays du Sud comme inférieures sur le plan ethnoculturel ou civilisationnel, puisque le fait d’avoir pitié d’autrui, et même d’être charitable envers lui, n’implique en rien que l’on le traite comme un égal moral ou politique ; l’effet contraire est beaucoup plus commun au depuis le xviiie siècle (Festa, 2006 ; Rai, 2002). À quelques exceptions près, ces mêmes ONG n’ont pas proposé de réflexion cosmopolite plus étoffée sur les sources d’asymétries matérielles et symboliques sur lesquelles est fondée la nécessité de l’action humanitaire elle-même. Au contraire, cette nécessité est reproduite et naturalisée ; « le monde des maîtres et celui des serviteurs se rejoignent », mais demeurent structurellement intacts.

Au cours de l’histoire institutionnelle du mouvement humanitaire en Occident, nous retrouvons deux sources principales d’une grammaire morale sentimentale. La première d’entre elles, de caractère narratif, se trouve dans les récits ou descriptions de crises humanitaires (romans, témoignages, rapports journalistiques, etc.). Cependant, nous nous attarderons sur le second mécanisme, essentiellement visuel dans son fonctionnement, puisqu’il a été négligé par les analyses de l’humanitarisme malgré son rôle essentiel.

Le régime visuel de l’humanitaire

Dans cette section, nous examinerons de plus près le fonctionnement de ce que l’on pourrait nommer le régime visuel de l’humanitarisme occidental, c’est-à-dire le système composé d’un ensemble de conventions textuelles et symboliques à travers lesquelles les ONG humanitaires ont pu établir une grammaire morale sentimentaliste afin d’influencer l’opinion publique au sujet de la souffrance à distance. Nous nous intéresserons plus particulièrement aux conventions iconographiques reproduites dans les images d’une situation constituée comme crise humanitaire grâce à des technologies de représentation de la réalité (à savoir la photographie et le cinéma documentaire).

Dès ses origines, le mouvement humanitaire occidental a su intégrer rapidement ces différentes technologies afin de présenter et de publiciser ses idéaux et ses activités à l’étranger. Chevauchant parfois leurs homologues luttant pour les droits de la personne, les dirigeants d’ONG et de mouvements sociaux d’orientation humanitaire ont compris très tôt que les images fixes et mouvantes contenaient une puissance iconographique sans équivoque pour éveiller les sentiments moraux de publics euro-américains. À la fin du xviiie et au début du xixe siècle, le mouvement anti-esclavagiste — qui est souvent considéré comme le premier courant humanitaire d’envergure internationale — s’est servi de nombreuses illustrations afin d’humaniser les esclaves noirs aux yeux des populations de la région de l’Atlantique Nord et de ridiculiser, par le biais de caricatures politiques, ceux qui participaient directement ou appuyaient le système esclavagiste (Hochschild, 2005 ; Wood, 2000). L’art allégorique et caricatural présentait l’esclavage comme une injustice et une attaque à la dignité de l’être humain, certes, mais davantage comme un régime cruel infligeant de graves souffrances existentielles et corporelles à une part de l’humanité[12]. L’anti-esclavagisme cherchait donc à créer de la sympathie envers les esclaves, sans toutefois contredire les perceptions racistes des sociétés africaines desquelles ces esclaves étaient tirés.

Au cours des premières années du xxe siècle, la Congo Reform Association (Association de réforme du Congo ou ARC), groupe d’activistes très présents dans le monde anglo-saxon, dépendait de preuves photographiques pour démontrer à quel point le régime colonial du roi Léopold II de Belgique maltraitait la population de l’État libre du Congo et dénoncer ce régime publiquement (Hochschild, 1998). L’ARC a donc inventé la première campagne politique à se servir de la photographie pour des fins humanitaires (Sliwinski, 2006), notamment en documentant la litanie d’atrocités commises contre des sujets congolais (allant de la flagellation à l’amputation de bras). Cette campagne s’est déroulée en produisant, en faisant circuler et en distribuant des images d’atrocités belges dans les sphères publiques des pays anglo-saxons, par l’entremise de journaux, de brochures, de livres, et de « conférences à la lanterne » (qui utilisaient des diapositives projetées avec une lanterne magique). Malgré le fait que les conférenciers de l’ARC évoquaient certains principes cosmopolites libéraux d’aide aux Congolais en tant qu’êtres humains, leurs discours et les symboles contenus dans les images qu’ils projetaient mettaient plutôt l’accent sur l’évocation de sentiments de bonté ou d’indignation à partir de rites d’« effervescence collective » (Durkheim, 2003) provoquée par le visionnement de ces images. Mentionnons aussi que l’ARC était certes opposée aux indignités que subissait le peuple congolais aux mains du régime de Léopold II, mais ne dénonçait pas le système colonial en tant que tel ni ses raisons d’être civilisatrices ; la critique de la souffrance des Congolais n’impliquait en rien une remise en question du droit de coloniser les territoires du continent africain et de subjuguer leurs populations, jugées comme intrinsèquement inférieures.

Durant l’entre-deux-guerres, le CICR a été la première ONG à expérimenter avec la production de films documentaires afin de représenter le travail humanitaire de terrain et d’en faire la publicité. Illustrant les conditions de vie désastreuses des populations de l’Europe centrale et de l’Est au lendemain de la Première Guerre mondiale, ainsi que les initiatives d’aide et d’assistance de la Croix-Rouge dans ces régions, de tels films sont caractérisés par un impressionnisme dont le montage vise à créer une trame narrative tragique et à souligner la misère des victimes (CICR, 2005 ; Natale, 2004) [13]. Vers la même époque, plusieurs ONG occidentales se sont impliquées dans la production et la diffusion d’images de la famine russe de 1921-1923, qui mobilisa l’une des plus grandes campagnes d’aide humanitaire de l’histoire. Parmi ces documents visuels se retrouvait un grand nombre d’images d’enfants faméliques en Russie, images qui correspondaient à des conventions victoriennes représentant l’enfance comme période d’innocence et de vulnérabilité. De façon plus générale, l’établissement d’une archive visuelle massive de la famine russe circulant dans les espaces publics euro-américains sous plusieurs formes (cartes postales, brochures, projections de films, conférences publiques, articles de journaux, etc.) a eu pour effet de faciliter l’identification de spectateurs occidentaux avec le sort du peuple russe, car les ONG humanitaires présentaient les victimes comme simples sujets en détresse afin d’éviter un codage symbolique qui les aurait représentées comme partisans bolchéviques suspects sur le plan idéologique (Kurasawa, 2011).

Plus récemment, le régime visuel de l’humanitaire s’est consolidé par le biais de nouvelles technologies de représentation et de distribution des images. Les ONG humanitaires et les médias occidentaux ont contribué à constituer la première famine de l’ère télévisuelle, celle du Biafra (1967-1970), à partir d’images d’enfants affamés diffusées dans le monde entier et accompagnées d’appels hautement émotifs qui avaient tendance à dépolitiser cette famine en faisant fi des abus graves commis par les forces armées nigériennes contre le peuple igbo durant la guerre civile reliée à l’indépendance du Biafra. Les images les plus marquantes et typiques de la famine de masse de notre ère proviennent d’Éthiopie (1983-1985), une situation marquée par une prolifération sans précédent d’images fixes et mouvantes illustrant ses ravages. En effet, les documents visuels diffusés par l’entremise de matériaux et d’annonces publicitaires d’ONG, de sources médiatiques, et des concerts Live Aid en 1985 exposèrent de façon graphique la souffrance corporelle des victimes de cette famine (avec leurs ventres distendus et leurs visages marqués par une détresse aiguë), tout en naturalisant ses causes (Campbell, 2003). Si, en 2005, les concerts Live 8 et les campagnes de mobilisation pour abolir la pauvreté dans le monde ont marqué une transition importante d’un discours de charité à un de justice, plus cosmopolite en principe, les images utilisées lors de ces concerts ont conservé un penchant fortement sentimentaliste dans leurs représentations des crises humanitaires[14].

Ayant brièvement reconstitué quelques-uns des moments marquants du système iconographique de l’humanitarisme occidental, nous pouvons maintenant considérer l’impact de ce système sur les spectateurs euro-américains. Notons trois réactions publiques typiques recherchées par les ONG humanitaires de la part des spectateurs occidentaux face aux images de crises humanitaires : la pitié (commisérer avec le sort des victimes de crises humanitaires) ; le choc (la révulsion face à l’échelle et l’intensité d’une catastrophe) ; et la bénévolence (le désir de secourir ou venir en aide à autrui). Ces mêmes ONG tentent de canaliser et diriger ces réactions de la part de leurs publics vers un appui direct ou tacite de leurs projets, que ce soit grâce à la mobilisation autour d’une cause spécifique ou une collecte de fonds. Effectivement, les images agissent comme des dispositifs puissants pour cultiver l’imagination morale de ces publics, car elles peuvent favoriser leur engagement dans un processus de reconstruction phénoménologique de l’expérience des victimes de crises humanitaires, ou même de transposition partielle — c’est-à-dire un processus par lequel les spectateurs s’imaginent temporairement à la place des victimes et tentent ainsi d’appréhender leur souffrance.

Pourtant, pour que ces processus puissent fonctionner efficacement, les agences humanitaires ont poursuivi certaines politiques d’éducation morale des publics occidentaux, à partir d’une vaste gamme de techniques didactiques et de présentation des images (qui encadrent l’interprétation possible de ces images) ; les documents diffusant des images de crises humanitaires contiennent invariablement un texte descriptif, alors que l’utilisation de musique et le montage de films sont conçus pour faciliter l’identification de scènes de souffrance et, dans certains cas, encourager la réflexion sur les expériences des victimes. Bien que de tels mécanismes soient exploités intensément lors de la phase initiale de déploiement et d’adoption d’une nouvelle technologie de représentation visuelle, leur présence tend à diminuer progressivement, puisque les spectateurs acquièrent des habitudes de visionnement et d’interprétation facilitées par la répétition de conventions iconographiques dans le matériel visuel produit par les ONG humanitaires.

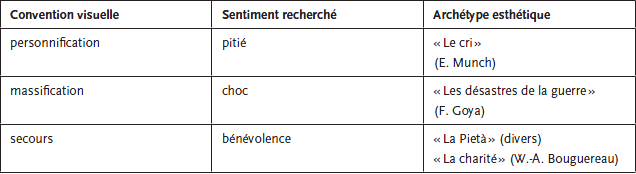

Ce dernier point est crucial, le régime visuel de l’humanitarisme étant soutenu par une codification et un encadrement symboliques par lesquels les ONG et médias créent ou sélectionnent des images qui emploient des typifications dont le sens est reconnu et partagé par les publics euro-américains (de dévouement à la « famille humaine », de souffrance universelle, etc.). De plus, nous devons insister sur le fait que ce régime visuel n’apparaît pas soudainement, mais est constitué historiquement à partir d’un ensemble de conventions reproduites dans les images de la souffrance à distance, auxquelles les spectateurs occidentaux ont été exposés de façon répétitive et qui deviennent ainsi validées comme représentations typiques de situations humanitaires. À partir d’une archive visuelle composée de centaines d’images provenant de journaux et de documents produits par les ONG humanitaires depuis le début du xxe siècle[15], nous avons pu construire de manière inductive une typologie de trois conventions iconographiques qui se retrouvent avec une grande régularité dans les représentations de crises humanitaires, dont les caractéristiques sont résumées dans la figure suivante :

La première convention visuelle, la personnification, est un genre de représentation qui individualise la condition d’une personne spécifique comme réalisation figurative et littérale de la gravité ou de l’intensité de la souffrance causée par une urgence humanitaire. Elle consiste d’un gros plan d’une seule victime (ou, plus rarement, un groupe restreint de victimes) couramment dépeint dans un état brut de détresse émotionnelle, psychologique ou physique. Le sujet apparaît ainsi comme un personnage solitaire et isolé d’autrui, dépouillant toute information contextuelle au sujet des circonstances socioéconomiques ou politiques expliquant sa situation. L’iconographie de la personnification fonctionne principalement à l’intérieur d’un registre esthétique expressionniste, qui vise à transmettre, sans filtre, les émotions fortes gravées dans les corps et traits des visages des victimes. Elle rend omniprésents les motifs symboliques de l’enfant affamé ou blessé, communiquant son absence de responsabilité vis-à-vis de la crise humanitaire dans laquelle il est plongé et, par conséquent, son statut de victime innocente « méritant » — selon une éthique humanitaire libérale — d’être sauvée ou aidée. Pour les agences humanitaires, la personnification vise à générer un sentiment de pitié envers cette victime de la part de spectateurs occidentaux témoins de son état de détresse aiguë et de vulnérabilité, tel qu’expliqué ci-haut.

Bien que possédant de multiples sources dans l’histoire de l’art euro-américain, l’archétype de la personnification est « Le cri » d’Edvard Munch (1893), le tableau proto-expressionniste qui est devenu un emblème de l’âge moderne en raison de sa représentation viscérale de l’angoisse existentielle, psychique et émotionnelle vécue par un sujet solitaire. Parmi les images les plus frappantes ayant contribué à la formation de la convention de la personnification sont incluses de nombreuses photographies diffusées par la Congo Reform Association, illustrant des Congolais mutilés par les troupes coloniales belges[16], et certaines images d’enfants faméliques lors de la famine de 1921-1923 en Russie[17]. Depuis lors, la convention de la personnification a été maintes fois reprise pour dépeindre la famine, notamment en Afrique sub-saharienne : les publicités pour les agences humanitaires pendant la famine du Biafra en 1968 répétaient à outrance les images d’un enfant affamé[18], comme l’ont fait certaines représentations iconiques de la famine au Sahel (1983-1985)[19] et celle — couronnée d’un prix Pulitzer en 1994 — d’un enfant s’étant effondré alors qu’un vautour guette en arrière-plan, prise lors de la famine soudanaise de 1993[20].

La seconde convention visuelle du régime visuel de l’humanitaire, la massification, est généralement marquée par des plans larges dépeignant une masse indistincte de victimes, regroupant un grand nombre de cadavres ou de survivants à proximité l’un de l’autre afin de transmettre l’ampleur d’une crise humanitaire. Elle signifie quantitativement et symbolise visuellement l’intensité des ravages provoqués par une telle crise, plutôt que ses dimensions phénoménologiques en tant que telles, les ONG humanitaires se servant de son registre esthétique de réalisme impressionniste pour engendrer des sentiments de dégoût ou de choc parmi les publics occidentaux en les confrontant à la taille de la population affectée et aux effets d’une urgence sur cette dernière. Dans l’histoire de l’art occidental, « Les désastres de la guerre » de Francisco de Goya (1810) offrent une iconographie de référence pour la massification, avec ses dessins de masses de cadavres ou de corps agonisants. Parmi les premières photos d’une crise humanitaire à se conformer à ce style est celle de cadavres entassés sur le terrain enneigé d’un cimetière pendant la famine russe[21]. Diverses itérations de cette image circulèrent dans les sphères publiques occidentales via des journaux, des cartes postales, des dépliants et des films documentaires produits par des ONG humanitaires. Au cours de la seconde moitié du xxe siècle, la massification a été une convention abondamment reproduite dans la représentation des diverses catastrophes humanitaires en Afrique sub-saharienne : les famines au Biafra[22] et en Éthiopie[23], ainsi que le génocide rwandais de 1994[24], entre autres.

La troisième typification du régime visuel de l’humanitaire est celle du secours, définie par une relation interpersonnelle implicite ou explicite entre une victime souffrante et un individu tentant de l’aider afin d’atténuer sa douleur. Les conventions du secours comprennent donc deux rôles juxtaposés : le récipiendaire d’aide placé dans une situation d’impuissance ou de vulnérabilité aiguë, et le travailleur humanitaire — figure ultime du cosmopolitisme puisque dévoué au bien-être de l’humanité — avec la capacité et les moyens de sauver ce récipiendaire.[25] Par conséquent, les ONG euro-américaines ont déployé cette typification afin de cultiver chez les publics un sentiment d’émoi et de bienveillance envers les victimes de crises humanitaires n’importe où dans le monde, sentiment qui est développé par des processus d’identification et de transposition symboliques. « La Pietà », la scène chrétienne composée de Marie berçant le corps de Jésus après sa crucifixion, et « La charité » de William-Adolphe Bouguereau (1878), qui dépeint une femme nourrissant et protégeant un groupe d’enfants, ont servi d’archétypes iconographiques du secours, et ainsi investi les nombreuses répétitions de cette scène dans le régime visuel humanitaire avec des dimensions quasi sacrées et maternelles qui résonnent toujours parmi certains spectateurs occidentaux. On la retrouve dès les débuts de l’imagerie humanitaire, que ce soit dans une publicité de 1918 pour la Croix-Rouge américaine mettant en vedette une religieuse tenant un soldat blessé sur une civière[26] ou la photo d’une infirmière travaillant pour le Save the Children Fund qui nourrit un enfant pendant la famine russe[27]. Par la suite, cette typification s’est consolidée lors du conflit et de la famine au Biafra, car les journaux occidentaux ont publié de multiples images de travailleurs humanitaires venant en aide à des enfants souffrant de malnutrition lors de ce désastre[28], d’une manière qui a été reprise presque deux décennies plus tard lors de la famine en Éthiopie[29]. La reproduction symbolique des conventions du secours continue à apparaître avec une certaine régularité dans l’espace médiatique occidental, son influence la plus récente étant une image, diffusée à grande échelle, d’une femme dont la main tendue couvre le front d’un homme victime du génocide au Darfour, couché sur un lit au sol[30].

La réinscription symbolique du paradoxe humanitaire

L’analyse du régime visuel de l’humanitarisme occidental nous amène à discuter de la façon dont ce système iconographique contribue à reproduire la tension constitutive de l’humanitaire mentionnée ci-haut, soit celle entre son universalisme moral libéral basé sur l’égalité des individus et sa tendance implicite envers une hiérarchisation civilisationnelle qui est profondément anti-cosmopolite. En effet, les conventions de la personnification, de la massification ou du secours présentes dans l’archive visuelle montée pour ce projet se rejoignent par leur structure symbolique, qui attribue des rôles asymétriques aux acteurs impliqués dans les crises humanitaires. D’une part, les victimes de telles crises, qui sont presque toujours identifiées avec le tiers-monde, sont réduites à un statut d’infériorité morale en tant qu’objets de pitié et de charité ; elles semblent exister dans un état de vulnérabilité permanente, devant être protégées par des régimes externes d’aide humanitaire constante et éternellement dépendantes de cette aide. L’iconographie de victimes tend à souligner deux caractéristiques nécessaires pour la reconnaissance publique de leur rôle : la passivité, afin de suggérer leur incapacité personnelle et collective d’influencer positivement leur propre situation ou d’agir comme auteurs de leur propre destin (étant dépourvus de capacités agentielles, elles doivent être secourues par d’autres) ; et l’innocence, une condition d’enfance littérale ou figurative selon laquelle les victimes ignorent les forces structurelles sous-tendant leur souffrance et, surtout, ne sont nullement responsables de celle-ci. D’autre part, les travailleurs humanitaires, qui viennent secourir les victimes et sont identifiés au monde euro-américain, sont dépeints comme des agents historiques possédant les capacités matérielles et symboliques requises pour transformer les situations dans lesquelles les populations vulnérables du tiers monde se retrouvent. En tant que signifiants sémiotiques de l’Occident, ces travailleurs sont investis de qualités héroïques ou caritatives qui leur octroient une supériorité morale par rapport à ceux qu’ils ont la tâche de sauver.

Par son penchant assimilant, le système symbolique de l’humanitaire contredit l’un des principes de base du cosmopolitisme critique, la reconnaissance de la pluralité et de la différence socioculturelles. Tel qu’expliqué précédemment, le mouvement humanitaire cherche à développer la sympathie des publics occidentaux envers les populations vulnérables à partir de mécanismes d’identification et de transposition, selon lesquels ces publics sont encouragés à s’imaginer à la place des victimes représentées dans les images de crises humanitaires. Dans une perspective de cosmopolitisme critique, cependant, les spectateurs occidentaux doivent reconnaître l’existence d’un fossé entre leurs expériences quotidiennes et celles de ces mêmes victimes, dont la souffrance se doit d’être abordée comme une forme d’altérité radicale qui demeure inaccessible (Young, 1997) ; la famine et le génocide sont des expériences limites qui ne peuvent pas être imaginées aisément, et encore moins connues intimement, à travers le visionnement d’images, notamment par des publics qui jouissent de niveaux de confort et de sécurité avantageux par rapport aux niveaux de détresse et de vulnérabilité aigus auxquels fait face la vaste majorité des populations du tiers monde. Ressentir de la sympathie envers celles-ci ne permet pas de croire que l’on peut facilement se mettre dans leur peau, ou assimiler leurs vécus dans des situations de crises humanitaires à des expériences plus familières. De plus, une identification affective avec les victimes ne fait pas nécessairement avancer le volet politique du cosmopolitisme critique, qui vise à remettre en question les relations de pouvoir Nord-Sud et l’ordre économique mondial engendrant la répétition structurelle d’urgences humanitaires[31].

Les tendances homogénéisantes du régime visuel de l’humanitarisme sont évidentes de par les trois typifications iconographiques détaillées dans la section précédente, qui subjuguent les représentations de crises humanitaires spécifiques à des conventions génériques, familières aux publics occidentaux parce que conformes à leurs habitudes et attentes. Par conséquent, les conditions particulières de chaque urgence sont négligées afin de l’insérer plus facilement à l’intérieur de ces conventions, peu importe son degré de conformité ou de divergence avec ces dernières. En se fiant à une typologie qui impose certaines interprétations fixes des crises humanitaires, les spectateurs contournent une tâche analytique essentielle d’apprentissage des circonstances historiques et sociopolitiques reliées à ces crises, ainsi que le travail herméneutique de déchiffrage des expériences et points de vue des populations affectées.

En terminant, mentionnons que le système visuel de l’humanitaire ne communique pas une critique cosmopolite des inégalités mondiales, visant plutôt à obtenir des dons financiers volontaires de la part de citoyens concernés et charitables. L’humanitarisme est donc compris comme une question d’effectuer de « bonnes oeuvres » concrétisant des sentiments moraux humanistes grâce à des choix philanthropiques individuels de la part de membres de publics euro-américains. Par conséquent, les modes de domination symbolique et socioéconomique qui définissent les relations Nord-Sud sont perçus comme existant à l’extérieur du cadre des images d’une crise humanitaire et de ses conditions immédiates. De même, les facteurs systémiques qui alimentent la violence structurelle et les urgences situationnelles font rarement partie de l’iconographie de l’humanitaire. Malgré quelques exceptions notables, le mouvement humanitaire continue de représenter la violence de masse ainsi que la faim et la malnutrition à travers le monde, sans toutefois tenter de développer des symboles visuels de dénonciation des pratiques et institutions qui sous-tendent de telles situations : programmes d’ajustement structurel imposés par le FMI et la Banque mondiale, ventes d’armes par des compagnies occidentales à des régimes autoritaires (souvent avec l’approbation tacite ou le lobbying de gouvernements euro-américains), modes et niveaux de consommation des citoyens du monde riche, et ainsi de suite. Nous sommes donc loin des idéaux d’universalisme égalitaire et de justice mondiale, pierres d’assise du cosmopolitisme critique.

Conclusion

Le projet humanitaire occidental a tenté de court-circuiter la tension fondatrice entre son universalisme moral individualisé et son ambivalence implicite envers l’égalité socioculturelle par le biais d’une grammaire morale sentimentaliste et d’un régime visuel qui justifient l’impératif de soulager la détresse d’autrui par le biais du déclenchement de sentiments de sympathie, de pitié ou de compassion envers les victimes photographiées ou filmées. De tels mécanismes ont permis de gagner l’appui de l’opinion publique euro-américaine envers l’action humanitaire, sans toutefois exiger une remise en question du chauvinisme civilisationnel de l’Occident.

Cependant, ces mécanismes ne sont nullement des composantes essentielles de l’humanitarisme, car ce dernier peut être recadré à l’intérieur d’un cosmopolitisme critique dévoué à la réalisation d’un universalisme égalitaire. Plutôt qu’un exercice de caractère charitable ou philanthropique tentant de sauver des étrangers à distance, l’humanitarisme peut être conçu comme une pratique politique cosmopolite visant à établir des liens de solidarité avec les populations structurellement défavorisées à travers le monde, ainsi qu’une forme de résistance face à l’ordre mondial actuel. Par conséquent, une autre grammaire morale — ancrée dans une notion cosmopolite de justice mondiale — peut être employée afin de réimaginer les campagnes humanitaires comme une manifestation de luttes politiques plus larges, cherchant à rectifier les injustices historiques et existantes ainsi qu’à transformer la configuration institutionnelle de gouvernance internationale. En conversation avec le cosmopolitisme critique, l’humanitarisme pourrait mobiliser un ensemble différent de sentiments moraux, à savoir l’indignation et la révolte par rapport à la perpétuation d’injustices structurelles et la reproduction d’inégalités socioéconomiques par un capitalisme néolibéral mondialisé, afin d’encourager la contestation de ce système et de la structure de l’ordre planétaire.

Ce recadrement politique du projet humanitaire exige que plusieurs de ses prémisses soient revues. D’abord, contrairement à ce que croyaient les fondateurs de l’humanitarisme moderne, il faudrait reconnaître que les normes humanistes et universalistes se retrouvent dans les traditions intellectuelles, les systèmes moraux et les imaginaires sociaux de plusieurs civilisations (Parekh, 1999 ; Wallerstein, 2008). Ensuite, les victimes de crises humanitaires doivent être perçues comme autrui auquel les publics occidentaux sont liés par des forces structurelles et idéaux de solidarité, et non pas comme étrangers desquels ces mêmes publics sont aliénés par une distance morale, géographique ou socioculturelle imaginaire. Par ailleurs, il n’est guère nécessaire de dépeindre la souffrance de ces victimes comme une condition naturalisée ou sentimentale, puisqu’elle peut être présentée, au contraire, comme une conséquence sociopolitique de l’ordre mondial actuel.

Lorsque ces transformations seront complétées, l’humanitarisme sera en mesure de devenir une manifestation du cosmopolitisme critique, articulant des normes de justice mondiale et de reconnaissance du pluralisme socioculturel au-delà des frontières territoriales, afin que chaque être humain ne soit rien de moins que l’égal de tout autre.

Parties annexes

Remerciements

La recherche et l’écriture de cet article furent possibles grâce à une subvention du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH). Nous voudrions aussi remercier les assistants de recherche qui ont travaillé sur diverses parties de ce projet : Mike Christensen, Marcia Oliver, Jazba Singh, Philip Steinersen et Steve Tasson.

Notes

-

[1]

Nous utilisons le concept de mouvement humanitaire afin de désigner l’ensemble des ONG humanitaires occidentales, avec une attention particulière au Comité international de la Croix-Rouge (CICR), puisque ce dernier est à l’origine de la formalisation institutionnelle des principes philosophiques et déontologiques de l’action humanitaire de l’ère moderne. Cependant, afin de souligner la diversité idéologique de l’humanitarisme, nous distinguons également différentes tendances à l’intérieur du champ humanitaire, délimité par un courant libéral dominant (les ONG qui soutiennent le principe de neutralité et se concentrent strictement sur l’assistance immédiate aux victimes de crises humanitaires) et un courant critique subalterne (les ONG qui questionnent ce même principe de neutralité et qui, en plus d’aider les victimes de crises humanitaires, remettent en question l’ordre mondial actuel).

-

[2]

Cet article fait référence aux crises humanitaires dont les causes sont reliées à des conflits et à l’action humaine collective (famine, génocide, guerre civile, etc.), et non pas aux urgences causées par des désastres naturels (séismes, inondations, etc.). Nous tenons à remercier Craig Calhoun d’avoir précisé les paramètres de cette distinction. De plus, le terme « crise humanitaire » désigne non seulement les situations d’urgence, mais aussi des injustices structurelles violant le principe de la dignité humaine (l’esclavage, par exemple).

-

[3]

Pictet fut l’un des architectes des fondements philosophiques de la Croix-Rouge et, par conséquent, de l’humanitarisme en général.

-

[4]

Pictet a expliqué ce lien de la manière suivante :

Quant à la pitié, c’est un des mobiles de la charité. C’est un mouvement spontané, une réaction affective instantanée en présence de la détresse d’autrui. Littré définit la pitié comme ce sentiment qui saisit à la vue des souffrances, et qui porte à les soulager. On l’appelle aussi compassion, ce mouvement de l’âme qui nous rend sensible aux maux d’autrui, selon Larousse. La pitié est comme la sentinelle avancée de la charité.

Pictet, 1979 -

[5]

En plus de cette définition du Littré citée par Pictet, notons celle du Oxford English Dictionary, pour qui le terme « humanité » signifie « the quality of being humane », c’est-à-dire « civil, courteous, or obliging towards others (obs.). In later use : characterized by sympathy with and consideration for others ; feeling or showing compassion towards humans or animals ; benevolent, kind. » L’OED reconnaît que le mot « humanité » peut tout aussi bien désigner « human beings collectively, mankind » (Oxford English Dictionary Online, consulté le 15 février 2010).

-

[6]

L’extrait en italique est une citation provenant de Lossier (1958 : 224).

-

[7]

Notons, par ailleurs, que la Déclaration universelle des droits de l’homme, datant de 1948, ne fait pas mention du colonialisme (Wallerstein, 2008).

-

[8]

Grâce à cette revue, Moynier est devenu « compagnon du projet colonial du roi Léopold II de Belgique », étant même nommé comme le premier ambassadeur du Congo belge (Deschamps, 2010).

-

[9]

Le Congrès de 1931 de la Ligue des droits de l’homme, qui était consacré à la colonisation, a condamné les dimensions impérialistes de cette dernière, mais déclarait tout de même qu’elle pouvait être justifiée pour des raisons humanitaires — c’est-à-dire, la modernisation des sociétés non européennes (Brauman, 2005 : 169-170).

-

[10]

Par exemple, citons des organisations telles que l’Internationale Arbeiter Hilfe (le Secours ouvrier international, fondé pour venir en aide aux populations affectées durant la famine russe entre 1921 et 1923) et divers groupes affiliés au Parti communiste français, qui ont organisé une exposition anticoloniale à Paris comme contrepoint à l’Exposition coloniale de 1931 dans la capitale française.

-

[11]

Malgré le fait que son emblème original (une croix rouge sur fond blanc) avait pour but de représenter la neutralité plutôt que le christianisme dès son adoption en 1863-1864, la Croix-Rouge a progressivement autorisé l’utilisation de deux autres emblèmes : le croissant rouge (1929) et le cristal rouge (2007). Pour plus de détails sur cette décision, voir www.icrc.org/web/fre/sitefre0.nsf/html/emblem> (page consultée le 7 mai 2011).

-

[12]

Contrairement à l’humanitarisme contemporain, qui signifie presque exclusivement des opérations de secours et de sauvetage institutionnalisées pour répondre à des urgences à grande échelle, le mouvement humanitaire abordait également des formes systémiques de traitements inhumains, tels que l’esclavage, à ses débuts.

-

[13]

Ces films ont été projetés pendant le 10e Congrès international de la Croix-Rouge (1921) à Genève, pour les délégués de l’organisation et le grand public. À l’époque, des articles de journaux décrivaient l’effet sensationnel que ces films avaient sur le public genèvois (CICR, 2005).

-

[14]

Ceci était particulièrement frappant au moment de l’introduction sur scène de Birhan Woldu, une victime de la famine éthiopienne de 1983-1985, lors de la portion londonienne du concert Live 8 en 2005. Bob Geldof, organisateur de l’évènement, avait débuté par présenter à la foule des images de Woldu datant de 1984 — images qui l’avait transformée en icône de cette famine en raison de son état critique et de leur diffusion dans le monde entier. À la suite de l’introduction de Geldof, Woldu est apparue sur scène et fut présentée comme survivante miraculée, le tout se clôturant par l’apparition de Madonna à ses côtés afin de chanter « Like a Prayer ».

-

[15]

Notre recherche s’est concentrée sur les situations humanitaires suivantes : le Congo libre belge (1904-1913) ; les famines en Russie (1921-1923), au Biafra (1967-1970) et en Éthiopie (1983-1985) ; le génocide rwandais (1994) et la crise au Darfour (2003-). Pour chacun de ces évènements, nous avons consulté les microfiches et archives électroniques des journaux suivants :

États-Unis : le New York Times ; le Saturday Evening Post ; le Washington Post ; le Los Angeles Times ;

France : Le Figaro ; L’Humanité ; L’Illustration (jusqu’en 1944) ; Le Monde (à partir de 1944) ; Le Petit Parisien (jusqu’en 1944) ; Le Petit Journal (jusqu’en 1944) ;

Grande-Bretagne : le Daily Express ; le Daily Mirror ; le Manchester Guardian (par la suite renommé The Guardian) ; le Times de Londres.

De plus, nous avons consulté des documents produits par les ONG suivantes : le Comité international de la Croix-Rouge ; la Congo Reform Association ; Médecins sans Frontières ; Oxfam ; le Save the Children Fund ; et l’Unicef.

-

[16]

Un montage de plusieurs de ces images a été publié dans la brochure satirique de Mark Twain, King Leopold’s Soliloquy (Twain, 1905 : 40), et est reproduit dans Sliwinski, 2006 : 352.

-

[17]

Voir, notamment, l’image d’une fillette squelettique au ventre distendu dans le village de Buguruslan en Russie :

www.nabo.nb.no/trip?_t=0&_b=NANSEN_FRE&_r=1072&_s=E&_n=0&_q=10&_l=www_l (page consultée le 15 juin 2011). Cette photographie a été publiée dans plusieurs journaux ainsi que dans des brochures, sur des cartes postales et dans des lettres d’information d’ONG humanitaires lors de la famine russe.

-

[18]

Par exemple, voir les annonces publicitaires de l’Unicef à la p. 10 de l’édition du 18 septembre 1968 du Times (de Londres) et d’Oxfam à la p. 17 de l’édition du 27 juillet 1968 du même journal.

-

[19]

Parmi les images les plus marquantes de cette famine sont celles prises par le photojournaliste Sebastião Salgado au Niger et en Éthiopie, dont plusieurs sont republiées dans un de ses livres (Salgado, 1990).

-

[20]

Prise par le photojournaliste Kevin Carter, cette photographie a été publiée pour la première fois dans l’édition du 29 mars 1993 du New York Times.

-

[21]

Voir www.nabo.nb.no/trip?_t=0&_b=NANSEN_FRE&_r=1091&_s=E&_n=0&_q=10&_l=www_l (page consultée le 15 juin 2011).

-

[22]

Par exemple, à la p. 29 de l’édition du 8 septembre 1968 du New York Times se trouve une image d’enfants affamés entassés dans un camion, et le Times (de Londres) publiait, à la p. 8 de son édition du 3 mars 1969, une photo d’un charriot avec des restes humains.

-

[23]

Plus précisément, voir les photos de Salgado provenant de camps de réfugiés à Bati et Korem durant la famine (Salgado, 1990 : 92-93).

-

[24]

Certaines des images du génocide les plus connues et dérangeantes montraient des cadavres et des restes humains pêle-mêle sur le plancher d’une salle de cours ou dans un champ.

-

[25]

Par ailleurs, si le travailleur humanitaire est absent du cadre de l’image, la prise de perspective des spectateurs peut les mener à se transposer eux-mêmes à la place de la caméra.

-

[26]

Cette illustration d’Alonzo Foringer, intitulée « La meilleure mère au monde », faisait partie d’une affiche dont des millions d’exemplaires ont été produits aux États-Unis. On peut la retrouver ici : www.redcross.org/museum/exhibits/posters.asp (page consultée le 1er février 2011).

-

[27]

Cette photo fut publiée dans la lettre d’information The Record du Save the Children Fund, tome 2 (mai 1922), p. 249 (Slim et Sellick, 2002, bobine 1).

-

[28]

Voir, entre autres, les photographies accompagnant des articles sur la crise au Biafra dans les éditions du 3 juillet 1968 (p. 1) et du 12 août 1968 (p. 2) du New York Times.

-

[29]

En 1984 et 1985, les médias occidentaux étaient saturés d’images de travailleurs humanitaires et de personnages publics venant à l’aide d’Éthiopiens faméliques. Voir, par exemple, la page couverture de l’édition du 28 janvier 1985 du magazine People, composée de photos de membres de la famille Kennedy en Éthiopie.

-

[30]

Cette image du photojournaliste James Nachtwey fut publiée sur la page couverture de l’édition du 4 octobre 2004 du magazine Time. Elle peut être consultée ici : www.time.com/time/magazine/0,9263,1101041004,00.html> (page consultée le 1er février 2011).

-

[31]

Pour une analyse plus détaillée des dangers éthiques et politiques d’une utilisation non critique de l’idée de transposition, et de l’appropriation des expériences de souffrance des victimes dans le tiers monde par les publics occidentaux, voir Kurasawa, 2009.

Bibliographie

- Agambem, G. (1998), Homo Sacer : Le pouvoir souverain et la vie nue, Paris, Seuil.

- Agier, M. (2008), Gérer les indésirables : Des camps de réfugiés au gouvernement humanitaire, Paris, Flammarion.

- Arendt, H. (1967), Essai sur la révolution, Paris, Gallimard.

- Barnett, M. et T. G. Weiss (dir.) (2008), Humanitarianism in Question : Politcs, Power, Ethics, Ithaca (N.Y.), Cornell University Press.

- Beck, U. (2006), Qu’est-ce que le cosmopolitisme ?, Paris, Aubier-Flammarion.

- Beitz, C. (1999), Political Theory and International Relations, Princeton (N.J.), Princeton University Press.

- Benhabib, S. (2006), Another Cosmopolitanism, New York, Oxford University Press.

- Blanchet, K. et B. Martin (dir.) (2006), Critique de la raison humanitaire, Paris, Le Cavalier bleu.

- Boissier, P. (1978), Histoire du Comité international de la Croix-Rouge : De Solférino à Tsoushima, Genève, Institut Henry-Dunant.

- Boltanski, L. (1993), La Souffrance à distance : Morale humanitaire, médias et politique, Paris, Métailié.

- Brauman, R. (2005), « Indigènes et indigents : de la “mission civilisatrice” coloniale à l’action humanitaire », in P. Blanchard, N. Bancel et S. Lemaire (dir.), La fracture coloniale : La société française au prisme de l’héritage colonial, Paris, La Découverte, p. 169-176.

- Bricmont, J. (2006), L’impérialisme humanitaire, Montréal, Lux.

- Calhoun, C. (2003), « The Class Consciousness of Frequent Travellers : Towards a Critique of Actually Existing Cosmopolitanism », in D. Archibugi (dir.), Debating Cosmopolitics, Londres/New York, Verso, p. 86-116.

- Campbell, D. (2003), « Salgado and the Sahel : Documentary Photography and the Imaging of Famine », in F. Debrix et C. Weber (dir.), Rituals of Mediation : International Politics and Social Meaning, Minneapolis (Minn.), University of Minnesota Press, p. 69-96.

- Cheah, P. (2006), Inhuman Conditions : On Cosmopolitanism and Human Rights, Cambridge (Mass.), Harvard University Press.

- CICR (2005), Humanitaire et cinéma : Films CICR des années 1920, Genève, Comité international de la Croix-Rouge/Memoriav.

- Derrida, J. (1997), Cosmopolites de tous les pays, encore un effort !, Paris, Galilée.

- Deschamps, E. (2010), « L’Afrique explorée et civilisée : Gustave Moynier, compagnon du projet colonial du roi Léopold II de Belgique », Enregistrement d’un texte présenté dans le cadre du colloque « Destins croisés — Vies parallèles. L’actualité d’Henry Dunant et de Gustave Moynier », 14-16 octobre 2010, Genève, Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, www.infoclio.ch/fr/node/23009, page consultée le 17 mai 2011.

- Destexhe, A. (1993), L’humanitaire impossible, ou deux siècles d’ambiguïté, Paris, Armand Colin.

- De Waal, A. (1997), Famine Crimes : Politics and the Disaster Relief Industry in Africa, Bloomington (Ind.), Indiana University Press.

- Durkheim, E. (2003), Les Formes élémentaires de la vie religieuse, 5e éd., Paris, Presses Universitaires de France.

- Festa, L. (2006), Sentimental Figures of Empire in Eighteenth-Century Britain and France, Baltimore (Md.), Johns Hopkins University Press.

- Fraser, N. (2008), Scales of Justice : Reimagining Political Space in a Globalizing World, New York, Columbia University Press.

- Habermas, J. (2000), Après l’État-nation : Une nouvelle constellation politique, Paris, Fayard.

- Hochschild, A. (1998), King Leopold’s Ghost : A Story of Greed, Terror, and Heroism in Colonial Africa, New York, Houghton Mifflin.

- Hochschild, A. (2005), Bury the Chains : Prophets and Rebels in the Fight to Free an Empire’s Slaves, New York, Houghton Mifflin.

- Huber, M. (1945), The Good Samaritan : Reflections on the Gospel and Work in the Red Cross, Londres, Victor Gollancz.

- Ignatieff, M. (2001), Human Rights as Politics and Idolatry, Princeton (N.J.), Princeton University Press.

- Kurasawa, F. (2011), « The Making of Humanitarian Visual Icons : On the 1921-1923 Russian Famine as Foundational Event », in J. C. Alexander, D. M. Bartmanski et B. Giesen (dir.), Iconic Power : Materiality and Meaning in Social Life, Basingstoke, Palgrave Macmillan, p. 67-84.

- Kurasawa, F. (2009), « The Aporias of Cosmopolitan Visuality : Humanitarian Scopic Regimes and the Production of Otherness », in S. Gaon (dir.), Democracy in Crisis : Violence, Alterity, Community, Manchester, Manchester University Press, p. 133-154.

- Kurasawa, F. (2007), The Work of Global Justice : Human Rights as Practices, Cambridge, Cambridge University Press.

- Laqueur, T. W. (2001), « The Moral Imagination and Human Rights », in A. Gutman (dir.), Human Rights as Politics and Idolatry, Princeton (N.J.), Princeton University Press, p. 127-139.

- Lossier, J.-G. (1958), Les civilisations et le service du prochain, Paris, Fayard.

- Natale, E. (2004), « Quand l’humanitaire commençait à faire son cinéma : les films du CICR des années 20 », Revue internationale de la Croix-Rouge, no 854, p. 415-438.

- Parekh, B. (1999), « Non-Ethnocentric Universalism », in T. Dunne et N. J. Wheeler (dir.), Human Rights in Global Politics, Cambridge, Cambridge University Press, p. 128-159.

- Pictet, J. (1979), « Les Principes fondamentaux de la Croix-Rouge : commentaire », Genève, Comité international de la Croix-Rouge www.icrc.org/web/fre/sitefre0.nsf/html/DB810665F8DE62F8C1256D1E0030DF16?OpenDocument&Style=Custo_Final.3&View=defaultBody, page consultée le 17 mai 2011.Pogge, T. (2002), World Poverty and Human Rights, Cambridge, Polity.

- Rai, A. S. (2002), Rule of Sympathy : Sentiment, Race, and Power, 1750-1850, Londres, Palgrave.

- Rieff, D. (2002), A Bed for the Night : Humanitarianism in Crisis, New York, Simon & Schuster.

- Rousseau, J.-J. (1983), Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, Paris, Éditions Sociales.

- Salgado, S. (1990), An Uncertain Grace, New York, Aperture.

- Singer, P. (2002), One World : The Ethics of Globalization, New Haven (Conn.), Yale University Press.

- Slim, H. et P. Sellick (2002), Western Aid and the Global Economy : Archives of Major Aid Agencies, Series One : The Save the Children Fund Archive, London, Londres, Gale/Primary Source Microfilm.

- Sliwinski, S. (2006), « The Childhood of Human Rights : The Kodak on the Congo », Journal of Visual Culture, vol. 5, no 3, p. 333-363.

- Smith, A. (2003), Théorie des sentiments moraux, Paris, Presses Universitaires de France.

- Taylor, C. (1999), Les Sources du moi, Montréal, Boréal.

- Twain, M. (1905), King Leopold’s Soliloquy : A Defence of His Congo Rule, 2e éd., Boston, P. R. Warren.

- Wallerstein, I. (2008), L’universalisme européen : De la colonisation au droit d’ingérence, Paris, Demopolis.

- Wood, M. (2000), Blind Memory : Visual Representations of Slavery in England and America, 1780-1865, New York, Routledge.

- Young, I. M. (1997), « Asymmetrical Reciprocity : On Moral Respect, Wonder, and Enlarged Thought », Constellations, vol. 3, no 3, p. 340-363.