Résumés

Résumé

Cet article analyse le système d’allocation des emplois dans le travail journalier aux États-Unis, dont la main-d’oeuvre est fréquemment composée de migrants hispaniques sans papiers. À partir de cinq études de cas, il compare l’embauche informelle réalisée sur des parkings ou devant des grandes surfaces, d’une part au travail journalier formel en agence commerciale, d’autre part à l’embauche par l’intermédiaire de centres associatifs autogérés. L’examen des modes alternatifs d’allocation proposés par les intermédiaires associatifs montre que ceux-ci, soumis aux mêmes contraintes que les intermédiaires commerciaux, reproduisent des traits observés chez ces derniers, tout en fournissant néanmoins des services cruciaux aux journaliers et en constituant une base solide de leur mobilisation juridique et politique, que ce soit pour leur droit à chercher des emplois sur un lieu public, pour la récupération de salaires non versés, ou pour les réformes permettant de régulariser leur statut migratoire.

Mots-clés :

- travail journalier,

- précarité,

- États-Unis,

- travailleurs sans papiers,

- worker centers

Abstract

This article analyzes the day-labourer job allocation system in the United States, whose workforce is often made up of undocumented Hispanic migrants. Using five case studies, it compares informal hiring carried out in parking lots or in front of large stores, with day labour formally organized by commercial agencies on the one hand, and hiring through self-governed community centres on the other. The study of alternative services offered by community intermediaries shows that they are subjected to the same constraints as commercial intermediaries and reproduce certain of the latter’s traits, but at the same time, they provide key services to day labourers and build a solid base for their legal and political mobilization, whether it is for the right to seek employment in a public area, recover unpaid salaries, or demand reforms that would allow them to regularize their migratory status.

Keywords:

- day labour,

- insecurity,

- United States,

- undocumented workers,

- worker centres

Resumen

Este artículo analiza el sistema de atribución de empleos en el trabajo jornalero en Estados Unidos, cuya mano de obra con frecuencia se compone de inmigrantes hispanos indocumentados. A partir de cinco estudios de caso, se compara la contratación informal realizada en estacionamientos o delante de grandes centros comerciales, por una parte en el trabajo jornalero formal en agencias comerciales y, por otra parte, la contratación por medio de intermediarios de centros asociativos autogestionados. El examen de los modos alternativos de atribución propuestos por intermediarios objetivos muestra que éstos, sometidos a las mismas limitantes que los intermediarios comerciales, reproducen características observadas en estos últimos, proveyendo sin embargo servicios cruciales a los jornaleros y constituyendo así a una base sólida para su movilización jurídica y política, ya sea con relación a sus derechos a buscar empleo en un lugar público, a la recuperación de los salarios no pagados, o para conseguir reformas que les permita regularizar su estatus migratorio.

Palabras clave:

- Trabajo jornalero,

- precariedad,

- Estados Unidos,

- trabajadores indocumentados,

- centros para el trabajador

Corps de l’article

Introduction

Le débat sur l’immigration illégale aux États-Unis a donné lieu à une flambée de reportages à propos de l’explosion du travail journalier (day labor) dans les villes du pays (Ebenshade, 2000). Le travail journalier de rue en est la forme la plus spectaculaire. Il consiste en un marché informel de la force de travail dans lequel, au moyen d’une négociation instantanée et sans intermédiation, les travailleurs, parfois regroupés par centaines près d’une station-service ou à un coin de rue, sont embauchés au noir et sur le tas par des employeurs individuels pour des travaux domestiques ou par de petites et moyennes entreprises du bâtiment, du déménagement ou du jardinage urbain.

Ainsi, dans les années 2000, tous les matins à Chicago, autour d’une station-service au nord-ouest de la ville, environ 250 hommes de tous âges attendent de se faire embaucher : une centaine de Polonais du côté ouest de la station et, à quelques mètres de là, séparés par le bâtiment et la langue, un nombre plus important de Latino-Américains. Beaucoup ont sur eux des outils, tournevis, marteaux, truelles, et très souvent des taches de peinture sur un jeans sale qui, loin de renvoyer à un laisser-aller, fonctionnent comme des marqueurs stratégiques de la disponibilité, de la compétence et de l’expérience[1].

Moins visible mais numériquement plus important est le travail journalier d’agence. Les agences de day labor sont des entreprises de travail temporaire « bas de gamme » qui se sont multipliées au cours des années 1990, avant de voir leur emploi total se stabiliser dans les années 2000, anticipant en les amplifiant les rythmes de la conjoncture (Peck et Theodore, 2007). Dans certains quartiers déshérités de Chicago, elles représentent le plus important employeur local. Les candidats au travail sont sommés d’être physiquement présents le matin à 5 h (ou 4 h selon les agences) afin d’attendre sur place les offres, dans des locaux installés dans d’anciens garages, des entrepôts ou des boutiques. Ils doivent partir lorsque les offres arrivent, en utilisant le plus souvent des camionnettes collectives payantes.

Si le travail en agence recouvre beaucoup plus d’emplois que l’embauche en extérieur, c’est ce dernier qui, à la manière de la prostitution de rue, est le plus visible et le plus susceptible d’être dénoncé comme nuisance. Ces attroupements de dizaines de travailleurs hispaniques autour de stations-services, sur des parkings ou à la sortie de magasins de bricolage, ont peu à peu été érigés dans l’espace public en symbole du « problème » de l’immigration illégale aux États-Unis. Dans certaines villes de taille moyenne, des ordonnances interdisant de tels rassemblements ont été votées, soutenues par des groupes nativistes (Herrera, 2010).

Relativement aux conditions d’emploi précaire qui président au travail journalier et à d’autres secteurs clés, des collectifs ont initié la création de centres de travailleurs (worker centers) un peu partout dans le pays (Fine, 2006). Passant de seulement cinq en 1992 à 170 en 2009 (Fine et Gordon, 2009), ces « quasi-syndicats » (Heckscher et Carré, 2006) prennent des formes diverses et s’adressent à un large éventail de travailleurs précaires, des salariés de la restauration rapide aux conducteurs de taxis formellement indépendants en passant par les laveurs de voitures. Ils sont parfois ouverts à tous les travailleurs d’une zone géographique mais souvent marqués par une communauté ethnique donnée (ce qui revient au même dans les zones urbaines ségréguées). N’étant pas officiellement reconnus comme représentatifs des travailleurs qu’ils organisent auprès des employeurs, ils doivent recourir à des méthodes de pression inventives relevant d’un « syndicalisme informel » (Chauvin, 2009) tout en travaillant parfois avec des syndicats qui financent leurs campagnes (Milkman 2011 ; Hocquelet 2014).

Les centres ciblant spécifiquement le travail journalier diffèrent selon qu’ils défendent les travailleurs d’agence ou les travailleurs de rue. Dans le premier cas, ils fonctionnent comme des organisations parasyndicales agissant principalement au moyen d’actions symboliques, de pression morale et de poursuites juridiques contre les employeurs (Chauvin, 2007, 2009). Lorsque les centres se consacrent au travail journalier de rue, ils sont organisés comme des coopératives autogérées et cherchent à formaliser le système de placement afin de le rendre plus équitable et de remédier à la pression par le bas sur les rémunérations (Theodore et al., 2009 ; Herrera, 2010). C’est cette dernière catégorie de centres, dont une soixantaine est en activité aux États-Unis, que cet article inclut dans l’analyse comparative.

Quels sont les points communs et les différences entre les modalités d’embauche représentées par le travail journalier de rue, les agences de travail journalier et les centres de placement ? Quels sont les effets respectifs de la formalisation de l’embauche et de sa gestion associative sur le travail journalier, par comparaison respective avec ses modalités commerciales et informelles ? Pour répondre à ces questions, je mobilise cinq études de cas. Le recrutement dans les agences, longuement décrit ailleurs (Chauvin, 2010) et fondé sur trois mois d’observation participante principalement dans deux agences de Chicago, fait l’objet d’une présentation condensée. La description de l’embauche dans le travail journalier de rue se fonde sur la documentation secondaire complétée par trois jours d’observation ethnographique d’un day-labor corner de Chicago en avril et juin 2004. J’ai également travaillé une journée dans le bâtiment à l’été 2004 en tant que manoeuvre sur un chantier à Skokie dans la proche banlieue nord de la ville pour le compte d’un entrepreneur haïtien.

Si un terrain centré sur l’intérim industriel m’a conduit à mener une recherche ethnographique pendant deux ans (2005-2006) dans deux centres de travailleurs destinés aux journaliers d’agence (Chauvin, 2007, 2009), j’ai également effectué des observations sur trois autres sites : le Miami Worker Center, s’adressant à un large éventail de travailleurs mais sans fonction de placement (2005) ; le Albany Park Worker Center dans le nord de Chicago, à travers plusieurs visites entre 2004 et 2006 combinant observation et discussions informelles ; et la Casa Latina, à Seattle, où j’ai pu réaliser des entretiens informels avec le personnel et des observations ethnographiques lors d’une visite du site en avril 2006, complétée par l’analyse de documents récoltés sur place. Ce sont ces deux derniers centres qui serviront pour la présente comparaison car, contrairement aux autres, ils sont dédiés aux journaliers de rue et procèdent à leur placement en réintroduisant un intermédiaire que l’on peut assimiler au dispatcheur des agences commerciales.

Les centres de travailleurs quant à la précarité

Cet article propose une comparaison inédite car les cas sélectionnés font varier à la fois le niveau d’intermédiation, le degré de formalisation et la différence entre commercial et associatif (voir Tableau 2 en fin d’article). Le travail journalier de rue est informel et sans intermédiaire. Les deux agences sont des intermédiaires formels commerciaux. Les centres de travailleurs fonctionnent comme des intermédiaires associatifs semi-formels.

La littérature scientifique sur les centres de travailleurs s’est intéressée à leur capacité à améliorer les conditions de travail et, au-delà, à leur relation au syndicalisme classique. Les journaliers se rendent dans les centres lorsqu’ils perçoivent qu’ils pourront y augmenter leurs opportunités d’emploi (Camou, 2009 ; Johnson, 2013 ; Robert, 2014). Au-delà de ces objectifs, ils fournissent des services au quotidien (cours d’anglais, réclamation de salaires impayés) qui en font des « lieux de référence » pour les travailleurs, et contribuent dans l’ensemble à élargir la « zone syndicale », notamment « la capacité du mouvement syndical à influencer son environnement et le marché du travail » (Robert, 2014 : 1).

Plusieurs études de cas (Gordon, 2005 ; Camou, 2009 ; Johnson, 2013) semblent cependant indiquer que les centres ont un pouvoir limité quant à l’amélioration des conditions d’emploi. Les rares études quantitatives, portant sur les niveaux de salaires, restent partagées. Gonzales (2007) a estimé que les salaires moyens des journaliers californiens qui se font embaucher par l’intermédiaire des centres sont significativement inférieurs à ceux des journaliers des lieux d’embauche informels. Cependant, une estimation plus récente fondée sur l’enquête nationale de 2004 déjà citée, cherchant à mieux contrôler les effets de sélection associés aux propriétés des journaliers, a calculé que ceux d’entre eux embauchés au sein d’un centre gagnent en moyenne 17 cents de plus par heure que ceux embauchés en extérieur, soit un surplus modeste de 2 % (Meléndez et al., 2014). Prendre ce différentiel comme mesure est toutefois discutable car les centres « pourraient avoir un effet indirect sur les salaires en cas de différence minime entre les salaires horaires des différents sites, indiquant leur efficacité à établir un plancher de salaire sur le marché du travail journalier » (Meléndez et al., 2014 : 5). Les études de cas présentées ici ne permettent pas de mettre en évidence un tel premium, toutes choses égales par ailleurs. Sans chercher à trancher dans les controverses statistiques sur l’amélioration des salaires individuels, la comparaison se concentre ici sur la morphologie du placement, en interrogeant la relation entre précarité et informalité.

À l’occasion d’une recherche sur l’embauche dans les agences commerciales, on a placé la notion de « transfert d’incertitude » au coeur du modèle de la précarité : on peut analyser cette dernière comme un rapport social impliquant la distribution inégale d’une quantité donnée d’incertitude économique au détriment du groupe « précarisé » (Chauvin, 2010). La comparaison des modes d’allocation des postes au prisme des transferts d’incertitude qui s’y opèrent permet de restituer sous cet angle les formes de précarité portées par les différents cas étudiés. En faisant varier intermédiation et formalisation, elle permet deux tests critiques. D’une part, alors que militants et chercheurs convergent pour associer la précarité du travail journalier de rue à son informalité, et place la lutte contre l’informalité au coeur du combat contre la précarité, le dispositif de comparaison utilisé ici permet de distinguer les deux empiriquement et analytiquement. D’autre part, en examinant les procédures inventées par différentes organisations participant d’un espace des intermédiaires de travail journalier dans des contextes présentant des niveaux d’incertitude comparables, il permet de mesurer la force de l’isomorphisme institutionnel (DiMaggio et Powell, 1991) sur le marché du travail précaire et d’évaluer la capacité des intermédiaires associatifs à modifier l’incertitude systémique, et pas seulement sa répartition.

L’examen des modes alternatifs d’allocation proposés par les intermédiaires associatifs semble indiquer que ceux-ci, soumis à beaucoup des contraintes que connaissent les intermédiaires commerciaux, présentent des traits également observés chez ces derniers et emploient des procédures analogues, tout en fournissant néanmoins des services cruciaux aux journaliers et en constituant une base solide de leur mobilisation juridique et politique, que ce soit en termes de droit du travail ou pour la régularisation de leur statut migratoire. L’article conclut en comparant les défis rencontrés par ces « bourses au travail journalier » avec ceux que connurent les bourses du travail à la fin du xixe siècle en France avant d’inaugurer la naissance des syndicats modernes. Un tableau récapitule les différents modes de placement étudiés.

L’embauche dans les agences

Le premier cas examiné est celui des agences commerciales, à travers la description ethnographique de l’attente et de la distribution des tickets au sein d’une « salle d’embauche ». Nous utilisons cette traduction imparfaite pour dispatch room, bien que l’expression « salle d’expédition » serait plus adéquate, l’objet du dispatch dans l’expression anglaise étant sans ambiguïté la main-d’oeuvre : il s’agit pour l’agence de distribuer autant de travailleurs que de travail.

L’attente et l’effroi

Chicago, 3 mars 2005, 4 h 45 du matin, agence Minute Staff, à l’angle de la 47e Rue et de Western Avenue, au sud-ouest de la ville, dans un quartier hispanique bordant, à quelques centaines de mètres, le ghetto noir du South Side (Photo 1). Nous sommes une quinzaine, en majorité des hommes, assis sur les chaises en plastique réparties dans la petite salle ou sur les bancs en bois qui jouxtent ses murs. Chacun a inscrit son nom sur une liste en prenant soin de respecter l’ordre de la queue que nous avions commencé à former à l’extérieur, le long de la vitrine, avant l’ouverture de l’agence. Il fait très froid en cette période de l’année, -10 °C tout au plus et le soleil ne se lèvera pas avant quelques heures. La salle où nous nous trouvons n’est pas vraiment chauffée. Aussi, bien qu’étant à l’intérieur, nous restons emmitouflés dans nos blousons, doudounes, bonnets pour les hommes noirs et casquettes pour les immigrés mexicains et centraméricains monolingues qui forment la majorité des travailleurs de cette agence.

Cela fait maintenant plus d’une semaine que presque aucune offre n’arrive à l’agence et que la plupart d’entre nous attendent en vain tous les matins. Les seules à partir travailler sont une femme mexicaine d’une quarantaine d’années et sa fille qui bénéficient d’un poste renouvelé jour après jour (return ticket) dans une usine d’assemblage de tables de billard. Elles attendent chaque fois un homme latino qui arrive plus tard, vers 5 h 30 : c’est leur raitero, leur chauffeur, ici un travailleur qui, parce qu’il a une voiture, est presque assuré de partir sur le « ticket ». Chacun lui paye deux dollars pour l’aller, et deux pour le retour. Comme l’équipe reste au même endroit toute la journée, les passagers attendent d’être sur le chemin du retour pour lui verser la totalité de la somme due en une seule fois.

Photo 1

L’agence Minute Staff, sur la 47e Rue au sud de Chicago, juillet 2005 [le nom réel a été biffé]

Hector, un Mexicano-Américain d’une quarantaine d’années, est le dispatcheur en chef de l’agence, petite succursale d’une entreprise plus grande appartenant à des Blancs. Intermédiaire entre le management et les travailleurs journaliers, le « dispatcheur » est la personne qui décide le matin qui part sur quel « ticket ». Contrairement à sa collègue Claudia qui les autres jours répondait régulièrement aux interrogations des nouveaux venus par un sourd nada accompagné d’un non de la tête et d’un air désolé, Hector se montre plus direct et quelques secondes seulement après avoir ouvert la porte, il s’est adressé tout haut en anglais au groupe alors que nous faisions encore la queue pour nous inscrire sur la liste, en expliquant qu’aucun des quelques gros clients avec lesquels traite d’habitude l’agence n’avait fait de demande pour aujourd’hui.

Certaines usines appellent la veille, à la fin de la tournée de jour, pour passer commande et annoncer le nombre de personnes que l’agence doit délivrer. En fait, la grande majorité d’entre elles appellent le matin même et jusqu’à environ 8 h, voire plus tard, il reste toujours un espoir (notamment lorsque les chefs d’équipe sur place enregistrent des absences et cherchent des remplaçants). Mais aujourd’hui les deux dispatcheurs et quelques habitués qui ont fait l’expérience des semaines précédentes ont l’air très pessimistes. Le long hiver de Chicago est une période de vaches maigres pour les agences de travail journalier. Le pic de leur activité se situe tous les ans en octobre, avant de chuter brutalement pour atteindre un plancher en janvier-février, mois polaires au cours desquels les températures descendent régulièrement sous la barre des -20 °C. Ainsi, entre octobre 2004 et février 2005, le secteur des « services d’emploi » (employment services), qui inclut à la fois le personnel des agences de recrutement et la main-d’oeuvre des agences de travail journalier mais dont les fluctuations offrent une approximation de l’emploi dans ces dernières, avait perdu 18 800 postes, soit près de 10 % de ses effectifs (Figure 1). La reprise du mois de mars n’est pas encore perceptible en ce jeudi matin. Personne cependant ne s’avise de partir et l’annonce d’Hector a davantage l’effet d’une mise en condition psychologique que d’une injonction à abandonner l’attente.

Hector n’est pas arrivé les mains vides : il a avec lui un appareil électronique et un câble, qu’il dépose devant la télévision encore éteinte. D’habitude, le vieux poste est réglé sur ABC 7, une chaîne anglophone qui donne les informations locales. Hector triture quelque chose sur le lecteur. Les nouveaux arrivés, dont beaucoup de femmes mexicaines, continuent de s’asseoir. Quelqu’un éteint alors toutes les lumières. On ne décèle plus qu’une lueur derrière le comptoir délibérément surélevé, sorte d’avant-poste du management, dominant la salle et protégeant l’accès aux bureaux moquettés de l’autre côté. Nous sommes désormais une trentaine de candidats dans l’attente d’un travail de jour, dans une agence somme toute petite, à peu près de la taille d’un barber shop. Il n’est pas 5 h, et dehors il fait encore noir. L’éclairage des lampadaires est obstrué par les pancartes qui ornent la vitrine et cachent amplement la rue.

Le film commence, le générique et — surprise — nous entrons dans les premières minutes de… L’Exorciste ! Ou plus exactement un remake récent du film de 1973, un film de série B. Toutes les conversations secondaires s’effacent petit à petit devant les premières scènes. Le film est en anglais, mais Hector a ajouté les sous-titres en espagnol. Les entreprises appellent rarement avant 5 h 30, et d’habitude, après un petit temps de répit au début, suivant l’inscription sur la liste, la tension monte progressivement jusqu’à cette heure. Mais contrairement aux autres jours, ce matin l’heure fatidique est passée presque inaperçue, comme oubliée entre deux scènes.

6 h 55. Hector revient des bureaux. Le jour commence à pointer. Certains journaliers sont rentrés chez eux mais une quinzaine environ sont encore là. Hector embraye sur un deuxième DVD. La salle tombe d’accord pour changer la langue du film. La seconde pelicula sera donc en espagnol, sous-titrée en anglais.

Figure 1

Effectifs du secteur des services d’emploi (2004-2006)

8 h 50 : Le deuxième DVD touche lui aussi à sa fin. Nous ne sommes plus que cinq ou six dans la petite salle. Uniquement des hommes latinos, plus moi. Dehors le soleil éclaire la rue. Cela fait une bonne heure qu’il est à peu près certain que nous ne serons pas envoyés travailler ce matin. Un peu abrutis, la plupart attendent la fin du générique. Hector est dans les bureaux et ne revient pas. Puis, lentement, alors que le menu du DVD s’affiche à l’écran, nous nous levons de nos sièges en nous étirant, les muscles engourdis par plus de quatre heures d’immobilité.

Une telle séance ne s’est pas répétée durant mon terrain dans cette première agence. Dès le lendemain, la télévision fut à nouveau réglée sur ABC 7 ; et il est d’autres salles d’embauche dans lesquelles le poste reste toujours éteint. Toutefois, la transformation temporaire de la petite agence en garderie fournit un bon point d’entrée pour saisir l’étendue du travail d’attente, nocturne et non rémunéré, qui est un des traits distinctifs des agences de travail journalier aux États-Unis. La tentative filmique pour exorciser les tensions qui ne manquent pas d’émerger dans l’agence les jours de faible demande est, pour l’essentiel, soumise à la principale raison d’être de l’institution : maintenir sur place un stock de main-d’oeuvre potentielle à même d’empêcher les interruptions du flux de la production dans les usines et entrepôts de l’industrie locale (Chauvin, 2010). Mais la réduction temporaire des « patients » à l’état de spectateurs incarne aussi, indissociablement, un moyen réel d’atténuer certains des aspects les plus durs de la vie de demandeur d’emploi sur place. L’attente du matin et les rapports de maternage qui se rencontrent surtout dans les plus petites des agences mettent en évidence, à cet égard, la position charnière du dispatcheur qui doit combiner les exigences parfois contradictoires entre des impératifs de contrôle qui le dépassent, les urgences économiques qui surgissent en période de forte demande de travail et les souffrances psychologiques des journaliers dans les moments de pénurie.

Les agences comme espaces de rétention économique

Le fonctionnement interne des agences de travail journalier impose ainsi aux candidats à l’emploi une attente à durée indéterminée au sein de salles prévues à cet effet (Van Arsdale, 2004 ; Purser, 2006 ; Chauvin, 2010). La rétention physique et institutionnelle de la main-d’oeuvre y est notamment assurée par une distribution sélective de l’incertitude de la part de la direction[2]. Les salles d’embauche spatialisent la fonction de rétention que d’autres formes de précarité réalisent sous des formes plus immatérielles (Jounin, 2008). Comme on va le voir, c’est par un système d’incertitude asymétrique (entre l’agence et les journaliers) et inégalitaire (entre les journaliers eux-mêmes) qu’est obtenue cette rétention. L’agence transfère ainsi l’incertitude des employeurs vers les salariés, en s’assurant de toujours disposer de plus de candidats que de postes.

Photo 2

La salle d’attente typique d’une grande agence de travail journalier dans la banlieue de Chicago (juin 2006)

Au centre de ce dispositif de rétention par l’incertitude se trouve, chez Minute Staff, la liste sur laquelle les candidats doivent inscrire leur nom dans l’ordre de leur arrivée. C’est elle qui est censée déterminer la priorité dans la distribution des postes. En réalité, le dispatcheur utilise la liste de manière différente à différentes occasions, soit en prenant l’ordre indiqué, soit en piochant dedans selon d’autres critères, soit en l’ignorant complètement. Chez Bob’s Staffing, l’autre agence pour laquelle j’ai travaillé, il n’y a pas de liste : la dispatcheuse désigne directement du doigt et demande de s’identifier, ou bien fait l’appel pour reconstituer une équipe créée la veille.

L’incertitude des plus précaires devant faire face à l’usage discrétionnaire de la liste ou au bon vouloir d’un dispatcheur est donc l’autre face des « bonis de certitude » par lesquels une agence récompense le noyau de sa main-d’oeuvre. Ceux qu’Hector, le dispatcheur de Minute Staff, appelle ses regular guys sont envoyés en priorité sur les missions. Ils savent que leur nom sera pioché dans la liste même s’ils n’y sont pas en position favorable, et peuvent ainsi se permettre d’arriver un peu plus tard, après 5 h, voire d’appeler la veille pour prendre connaissance des possibilités d’embauche ou pour se faire garantir une place sur le ticket qui s’ouvre le lendemain. Plutôt que d’indiquer leur disponibilité, c’est de leur indisponibilité qu’ils doivent éventuellement prévenir le dispatcheur.

Ainsi le système d’allocation des tickets en agence repose sur un mélange de priorité chronologique, de transfert d’incertitude, de fidélité au dispatcheur et de demandes des employeurs. Que se passe-t-il lorsque de cette équation on retire le dispatcheur ? C’est ce que j’examine maintenant avec le travail journalier de rue.

Le travail journalier de rue : une embauche sans dispatcheur ?

Dans les dernières décennies, le travailleur journalier « mexicain » est devenu un personnage central de la culture américaine. D’abord, les journaliers sont de plus en plus nombreux aux États-Unis, notamment parce que leur nombre a crû avec celui des sans-papiers : la première National Day Labor Survey réalisée en 2004 estimait à 120 000 le nombre de travailleurs journaliers en activité chaque matin (Valenzuela et al., 2006). Ensuite, parce que la carte des lieux d’embauche informelle s’étend désormais à des villes petites et moyennes, suivant en cela le mouvement de suburbanisation de l’immigration latino-américaine dans le pays. Enfin, parce que la visibilité urbaine des travailleurs journaliers de rue s’est traduite par une omniprésence médiatique qui les a portés jusqu’à la fiction. Un épisode de la série animée South Park (2007) les présente ainsi comme des hommes à tout faire répondant mécaniquement à toutes les sollicitations par des « Yes, we can do that ! » prononcés avec un accent hispanique et qui — dans l’épisode — acceptent sans broncher de réaliser pour les personnages principaux (des écoliers blancs américains) une fiche de lecture sur Le vieil homme et la mer.

Les journaliers de rue participent également eux-mêmes à la production culturelle à leur propos. Ils réalisent des performances théâtrales, comme la pièce Los Illegals jouée devant le public de Los Angeles en juin 2007 qui retrace la lutte de journaliers harcelés par la police alors qu’ils cherchent du travail devant un Home Depot. Les journaliers de rue forment aussi des groupes de musique, notamment dans la banlieue de New York et de Phoenix. Le groupe Los Jornaleros à Los Angeles a ainsi sorti, en 2007, un album CD intitulé « ¡Únete Pueblo ! ». À une échelle sans doute incomparable, ils forment donc une « société avec une culture », selon le mot de Nels Anderson (1940) à propos des hobos au début du xxe siècle. Mais c’est d’abord leur activité économique qui les réunit, et sur laquelle se concentre cette section.

Une négociation décentralisée

Tous les matins, des dizaines de milliers de travailleurs, essentiellement hispaniques, attendent à des coins de rue, des stations-services et des centres commerciaux d’être embauchés par des petits entrepreneurs souvent insérés dans des réseaux de sous-traitance et par des particuliers ayant besoin de bras pour repeindre, réparer ou entretenir leur maison. Lorsqu’un client arrive en voiture ou en camionnette, les journaliers se précipitent autour du véhicule, ouvrant les portes pour proposer leurs services, ou ceux de l’équipe qu’ils ont formée. Parfois le client prend peur : le géographe Nik Theodore rapporte ainsi l’histoire de ce conducteur d’une grosse Mercedes qui, face à l’assaut qu’il ne comprenait pas, sauta brusquement de sa voiture, si bien qu’en quelques secondes, il se retrouva dehors et les journaliers dedans[3]. En d’autres occasions, les clients redémarrent subitement dans la panique, provoquant des accidents.

Dans le travail journalier de rue, la négociation du prix se fait sur place ou très tôt une fois monté dans la voiture du client. En 2005, le salaire horaire médian était de 10 $, mais il pouvait monter au-dessus de 12 $ pour les travaux d’électricité et de plomberie. Toutes les transactions s’effectuent en liquide et ce revenu ne s’accompagne d’aucune protection sociale. Les hommes sont embauchés à la journée, mais bien des chantiers s’étalent sur plusieurs jours, et les travailleurs y retournent directement sans repasser par le lieu d’embauche. Une fois sur les chantiers, ils reçoivent rarement une formation : 83 % déclarent n’en avoir jamais reçu, et 50 % ne se sont jamais vu confier d’équipement de sécurité. Dans le Midwest, 34 % ont déclaré avoir déjà subi un accident du travail. À l’échelle du pays, 49 % ont affirmé avoir été victimes, dans les deux mois précédant l’enquête, d’un refus de paiement à la fin de la journée de travail : les sous-traitants qui les emploient s’enfuient parfois en les laissant là.

À l’instar des agences, le travail journalier de rue est friand en étrangers. Au milieu des années 2000, seuls 7 % des journaliers étaient des citoyens états-uniens, et les trois quarts étaient sans papiers. Sur les chantiers, les équipes sont souvent ségréguées. Ainsi, lors de la journée de chantier où j’ai fait office de manoeuvre dans le nord de Chicago pour le compte d’un entrepreneur haïtien en juillet 2004, les manoeuvres étaient hispaniques, une équipe de Polonais s’occupait de la découpe des briques, et sur le bord de la route, un groupe d’hommes noirs utilisait le marteau-piqueur pour installer les canalisations, sans protection auditive.

Mais le travail journalier de rue se distingue des agences en ce qu’il est avant tout un métier d’hommes. Il existe bien quelques sites réservés aux femmes, comme à New York où deux d’entre eux sont destinés au recrutement de gardes d’enfants et de cuisinières. C’est aussi le cas à Chicago où devant le Pizza Hut situé au croisement de Ashland Avenue et de Division Avenue, des femmes polonaises se font embaucher tous les matins par des sous-traitants du nettoyage. Mais à l’échelle nationale, 98 % des journaliers de rue sont des hommes (Valenzuela et al., 2006). En outre, plus encore que dans les agences, la demande de travail journalier connaît, à Chicago, une période très creuse durant les mois de l’hiver lorsque beaucoup de chantiers sont en suspens et le jardinage urbain ne recrute pas. Les journaliers de rue viennent alors souvent grossir les rangs des candidats au travail journalier d’agence, contribuant à intensifier la pénurie saisonnière d’emplois sur ce segment du marché du travail.

Les comptes rendus journalistiques tendent à présenter le travail journalier de rue comme le règne de l’anarchie. En décembre 2004, un article du Chicago Tribune annonçant la création d’un centre de travailleurs proclamait ainsi la fin d’un « jeu inégalitaire d’attente et de bousculade » et précisait à propos de la situation antérieure : « Les journaliers dans le North Side se battaient entre eux pour obtenir les emplois […]. L’attitude du ‘‘chacun pour soi’’ qui gouvernait souvent la place aux journaliers sera remplacée par des principes d’équité » (Rucker, 2004). Des études de cas de certains lieux d’embauche journalière notent pourtant la présence d’une régulation informelle. Sur un site de Los Angeles, un jour de juillet une réunion matinale fut organisée au cours de laquelle les journaliers interrompirent leur quête pendant plusieurs heures pour discuter de la possibilité d’instaurer un salaire minimum sur le site (Theodore, 2013 ; Greenhouse, 2006).

À Chicago, tous les matins à partir de 6 h, au moment où les chefs de chantiers font leurs plans pour la journée, plus de 200 travailleurs journaliers s’amassent sur un triangle de bitume délimité par le croisement de Belmont Avenue, Milwaukee Avenue et Hamlin Avenue, dans le nord-ouest de la ville. À l’extrémité se trouve une grosse station-service Shell qui accueille de nombreuses camionnettes d’entreprises venant se ravitailler en carburant avant de partir sur des projets en cours. À l’autre bout, un Dunkin Donuts. Entre les deux, un stationnement. Du côté est de la station, qui est tenue par des Polonais (même le jus de fruit y est polonais), des « Polonais ». Du côté ouest, séparés par un muret, des « Mexicains ». En fait, parmi les « Mexicains », il y a des gens de tous les pays d’Amérique centrale. Et les « Polonais » comprennent d’autres nationalités d’Europe centrale (l’entrepreneur haïtien mentionné plus haut m’a expliqué y avoir déjà recruté des « Yougoslaves »). Ni le premier groupe ni le second ne parlent anglais suffisamment, rendant la communication entre les deux difficile. Seule la queue permanente devant le Dunkin Donuts — tenu par des Indiens — demeure multiethnique.

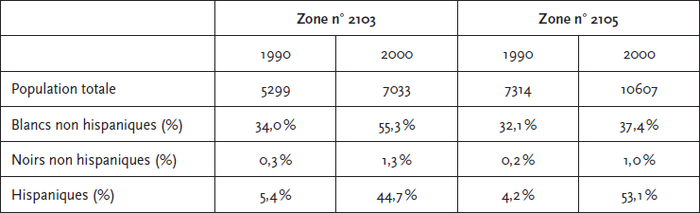

Chicago est numériquement la deuxième ville polonaise en importance au monde après Varsovie, mais depuis vingt ans, le quartier alentour s’est fait de plus en plus hispanique, et les Blancs qui s’y installent désormais sont des membres des classes moyennes portées par la gentrification : la classe ouvrière polonaise y est sur le déclin (Tableau 1). Sur le site d’embauche, les Polonais sont plus grands et plus âgés que le groupe des Mexicains. Ils sont debout, bougent moins, portent un sac à dos sur une seule épaule. Certains ont des lunettes et leurs vêtements leur donnent des allures d’intellectuels (ils portent des pantalons classiques mal taillés ou des jeans sans style). Parmi eux, plusieurs semblent avoir largement dépassé la soixantaine d’années, alors que l’âge médian des travailleurs journaliers est, sur le plan national, de 34 ans (Valenzuela et al., 2006). À l’inverse, les « Mexicains » ont l’air plus jeunes, et ils portent des jeans baggie qui « font » jeune. Ils sont aussi plus petits. Parmi eux un employeur est facilement reconnaissable : il est souvent blanc et fait typiquement une demi-tête de plus que les travailleurs. Les candidats ont parfois des bottes, un rouleau de peinture, des tâches sur leurs vêtements qui annoncent leur disponibilité, souvent leur spécialité. Certains ont un téléphone portable accroché à la ceinture.

Tableau 1

Population dans les deux zones de recensement situées autour de la place aux journaliers à l’angle de Belmont et Milwaukee

Comme je ne parlais pas polonais et comme j’ai le teint mat, lors de mes matinées d’observation, je suis plus souvent resté du côté « mexicain » (en cela ma démarche rejoignait celle des Latino-Américains originaires d’un autre pays que le Mexique). J’ai d’abord été impressionné par leur « performance » professionnelle, et j’ai pensé que je ne pourrais jamais emporter le morceau au moment de la ruée sur les voitures. Les négociations se faisaient en grande partie en espagnol, avec des mots techniques que je ne connaissais pas bien. Mais ces hommes n’étaient pas aussi spécialistes que leur tenue ne le suggérait. Dans leur pays d’origine, certains étaient instituteurs ou informaticiens, d’autres architectes ou paysans (Yamamoto, 2006). Beaucoup travaillaient en usine. Ainsi s’éclaire le fait qu’il y ait parmi les journaliers beaucoup de « peintres » et de « déménageurs » (activités plus accessibles sans expérience), et peu de « plombiers » ou de « menuisiers ». Si les entrepreneurs du bâtiment savent à quoi s’attendre en ayant recours à eux (souvent pour des tâches ingrates comme le nettoyage d’un chantier), au contraire, les particuliers, qui voient dans l’apparence ethnique des journaliers les marques « naturelles » de la compétence hispanique pour le travail manuel, sont souvent déçus des réalisations effectuées dans leur maison par des « gars du bâtiment » qui n’en peuvent mais. Sur ce site, cependant, les Polonais ont la réputation d’avoir des formations plus spécialisées. Les notes qui suivent, délimitées dans le temps et l’espace, restituent certains éléments de l’ambiance matinale autour de la station-service.

Le ghetto ? Trop dangereux !

(16 avril 2004)Les journaliers forment des groupes de deux ou trois, parfois plus, parfois ils sont seuls. Il arrive que l’un d’eux joue le rôle d’un rabatteur et embauche d’autres travailleurs pour former une équipe. Lorsque je parviens jusqu’au carrefour, à 7 h 30, un homme arrive en même temps que moi, en taxi : il était en retard pour rejoindre son équipe, qui l’attend.

Quand une voiture, un camion ou un véhicule utilitaire arrive, les « Mexicains » s’avancent en masse vers elle et ouvrent la porte avant droite, parfois toutes les portes en même temps (chez les « Polonais », le processus semble plus lent et plus « sobre »). Si l’employeur descend, ils l’entourent. Parfois la voiture s’est arrêtée de l’autre côté de la route : les hommes accourent alors et manquent de se faire renverser. Une fois devant le véhicule, ils font des signes de la main et des doigts (« 1, 2, 3 ») pour demander de combien de personnes l’employeur a besoin ou pour proposer leur équipe déjà constituée. Mais la plupart des demandes sont petites (souvent une seule personne) et les équipes informelles sont fréquemment scindées. L’employeur annonce un prix, on négocie, certains abandonnent, la plupart du temps le tarif final tourne autour de 10 $. Toutes les offres ne trouvent pas preneur. À 8 h, un employeur arrive chez les « Mexicains » et annonce qu’il recrute pour un chantier très au sud au milieu du ghetto noir. Les journaliers refusent : trop dangereux.

« When you speak English, you always find work »

(16 juin 2004)Beaucoup de ceux qui sont restés sur le carreau aujourd’hui sont jeunes — parfois ils sont arrivés plus tard que les autres. Certains n’ont pas l’air d’avoir 18 ans. Je discute avec un groupe de trois jeunes hispaniques très frêles aux cheveux blonds oxygénés, avec des teintes de bleu. Ils ne cherchent manifestement pas à passer pour des ouvriers professionnels du bâtiment. Ils ne parlent presque pas anglais. En m’entendant alterner entre mon bon anglais et mon mauvais espagnol, ils me suggèrent d’aller plutôt essayer les restaurants ou les commerces. L’un ajoute en anglais : « When you speak English, you always find work. » Ils rigolent beaucoup. Ils finissent par se faire embarquer par une camionnette de l’autre côté de la rue (ils manquent de se faire écraser en traversant), pour un projet de démolition, à 8 $ de l’heure. Il semble que les plus jeunes soient ceux qui acceptent les offres les plus basses, mais aussi les travaux les plus éprouvants et les moins qualifiés.

« Sorry, I need experienced people »

(17 juin 2004)J’arrive à 7 h et m’assois avec deux journaliers, Angel et Ricardo. Angel, 27 ans, est aux États-Unis depuis un an et demi. Il a un sac en plastique noir avec à l’intérieur des gants et une truelle. Il est aussi venu avec son journal Hoy. Il l’achète pour les petites annonces, mais pas seulement : il s’en sert pour se protéger du soleil (il fait très chaud et très lourd). Ce que lui répondent tous les employeurs c’est « donne-moi ton numéro, je te rappelle » — mais ils ne le font jamais, explique-t-il. Il a rempli une centaine de formulaires de candidature, chez Pizza Hut, McDonald’s, etc., sans réponse. Angel n’a pas de téléphone mais on peut lui laisser des messages sur une carte téléphonique. Il cherche aussi sur internet, à la bibliothèque municipale du quartier (il y lit des livres « sur l’Afrique » et sur les pays où il aimerait aller). Il habitait à San Salvador avec ses parents, où il travaillait comme groom. Mais, dit-il, l’économie ne s’est jamais remise du tremblement de terre. Angel me pose beaucoup de questions sur le travail en Europe, dans quel pays il serait le mieux accueilli. On lui a parlé de la Norvège, des Pays-Bas. Je lui dis l’Espagne, pour la langue. Il frotte son pouce et son index et explique que ça ne paye pas bien. Ricardo, lui, vient du Mexique, il a d’abord passé quelques années en Arizona. Je lui donne 25 ans. Il énumère (à ma requête) les pays représentés parmi les Hispaniques de ce site : Mexicains, Portoricains, « El Salvador », « Guatemala » (il résume : « Amérique centrale »).

Vers 9 h, un homme arrive en voiture et demande quatre déménageurs. Il précise « c’est un gros projet » et dit qu’il reviendra demain, qu’il aura besoin de dix personnes. À un jeune « poids-plume » qui se proposait, l’employeur répond en riant : « Sorry, I need a man » (sous-entendu : not a boy). Les employeurs semblent préférer les Mexicains plus âgés, plus expérimentés, plus charpentés. Selon Ricardo, les Americanos préfèrent embaucher les Latin people parce que c’est moins cher. Alors qu’apparemment les Polacos sont plus chers. Et « les [journaliers] polacos vont avec les [employeurs] polacos ». Mais Angel explique alors que lui a déjà été embauché par des Polacos. Par contre, je n’ai vu aucun employeur embaucher un groupe mixte (Polonais et Mexicains). Il est vrai qu’une grosse moitié des véhicules ne viennent chercher qu’un seul travailleur.

Je suis frappé par la vitesse avec laquelle on se rue sur les voitures. On peut déceler un amusement condescendant sur le visage des employeurs lorsqu’ils voient les travailleurs se précipiter, en courant, devant leur véhicule, et se « battre » (bien qu’en un sens uniquement métaphorique — je n’ai vu personne en venir aux mains). Angel m’explique : parfois un chantier dure trois semaines — pas besoin alors de revenir à la station-service. En hiver, il y a beaucoup moins de travail, car il est difficile de conduire un chantier de construction lorsqu’il gèle. Vers 10 h, Ricardo fait le signe « dodo » aux autres pour signifier qu’il s’en va. Je leur demande ce qu’ils font quand ils rentrent chez eux. Réponse : ils passent par la bibliothèque, retournent à la maison, regardent la télé.

Peu après le départ de Ricardo, je suis assis sur le rebord du trottoir avec Angel de l’autre côté de la rue. Une camionnette blanche s’arrête et, comme on est du bon côté, nous avons une longueur d’avance sur ceux qui accourent depuis le parking, toujours en manquant de se faire écraser. Le conducteur sort. C’est un homme blanc. Il s’adresse à nous :

What can you do ?

Everything, répond Angel.

Sorry, I need experienced people.

What kind of experience ? demande Angel.

Pas de réponse. Et cinq minutes plus tard, il revient avec un grand Polonais.

Complétée par ces éléments ethnographiques, l’analyse du travail journalier de rue a permis de décrire un système d’allocation des emplois fondé sur des négociations bilatérales décentralisées et structuré par des inégalités aussi bien ethniques que d’âge. Les sections suivantes décrivent deux projets associatifs visant entre autres à formaliser le processus d’embauche pour le rendre plus juste.

Le Albany Park Worker Center à Chicago : la justice par la liste

Un autre gros site de travail journalier existe à Chicago depuis les années 1990, plus au nord, dans le quartier d’Albany Park. Zone en ruine dans les années 1970, Albany Park a évité, grâce à un afflux d’immigrés, à l’essor d’un entrepreneuriat ethnique et au soutien d’associations locales, les violentes politiques de renouvellement urbain qui, à la même époque, ont vidé d’autres zones de la ville de leurs classes populaires (Theodore et Martin, 2007). En 2000, 52 % de ses habitants étaient nés à l’étranger. Mais dans les dernières années, la pression immobilière a été telle que les habitants les plus démunis ont commencé à s’en aller du quartier, alors que les ménages aisés s’y installaient, notamment au sein des nombreux petits immeubles en copropriété rénovés par les investisseurs immobiliers.

À partir du début des années 2000, les journaliers qui le matin sont rassemblés sur un parking du quartier afin de chercher du travail commencent à subir le harcèlement de la police, les tactiques d’intimidation de vigiles qui les prennent en photo en menaçant d’appeler l’immigration et la stigmatisation des nouveaux habitants réunis dans une association (Neighbors United) qui dénonce les « nuisances » causées aux « résidents » — alors même que beaucoup de journaliers d’Albany Park sont des habitants de longue date. Le travail journalier de rue est donc largement devenu un problème public lorsqu’en décembre 2004, une coalition d’associations locales crée, sous la bannière de la Latino Union of Chicago, le centre de travailleurs d’Albany Park.

Les objectifs du centre sont multiples et enchevêtrés. D’abord, faciliter les relations des journaliers avec la communauté locale en dotant les premiers d’une voix collective. Ensuite, améliorer leurs conditions de travail en mettant à leur disposition un local les invitant à ne plus attendre dans la rue. Sa fréquentation leur permet en outre de suivre des cours d’anglais donnés par des bénévoles, de participer à des formations en menuiserie ou en peinture (pour qu’ils acquièrent les compétences que les clients leur prêtent), consulter internet ou les annonces d’emploi dans les journaux. Les financements du centre proviennent essentiellement de fondations privées, et dépendent de sa fréquentation par les journaliers : l’organisation a donc intérêt à ce que cette fréquentation soit élevée.

Enfin, et surtout, le centre fait office de bureau de placement. Les journaliers doivent arriver à 6 h du matin. Il leur faut s’inscrire sur une liste qui les classe selon leur ordre d’arrivée : ils y écrivent leur nom et ce qu’ils savent ou souhaitent faire (peinture, déménagement, etc.). Puis ils vaquent, prennent un petit déjeuner, envoient des emails et, s’ils sont encore là à 9 h, suivent des cours d’anglais. Les cours se concentrent sur le vocabulaire nécessaire à la négociation d’embauche, et incluent des jeux de rôle (« I want a painter » / « How much do you pay ? »). Parfois, des clients arrivent pendant le cours et les journaliers embauchés doivent partir (Yamamoto, 2006).

À l’arrivée de l’employeur potentiel, le coordinateur de rue (un dispatcheur associatif) se renseigne sur le travail demandé. Puis il prend la liste et appelle le premier travailleur ayant indiqué la bonne qualification. Éventuellement, il aide à la négociation en conseillant le client sur les différents journaliers possibles. Surtout, il fait la traduction simultanée pendant que le candidat négocie un prix avec l’employeur. Le centre a déterminé des tarifs collectifs officiels par qualification : pour les tâches les plus générales, 10 $ de l’heure. Pour un travail de peinture, entre 12 et 15 $. En réalité, le tarif officiel n’est pas obligatoire et sert davantage d’argument dans la négociation que de sine qua non à l’embauche. Puis l’employeur signe un contrat : une feuille avec son nom, ses coordonnées, le salaire négocié, le type de travail et la durée. Pour le travailleur journalier comme pour le client, la transaction est entièrement gratuite : ni le centre ni le coordinateur de rue ne prennent de commission. Une fois que le journalier est parti, son nom est rayé en orange de la liste.

La règle de la liste connaît des exceptions. Elle est d’abord assouplie par la nécessité de trouver la qualification (déclarée) correspondant à la demande de l’employeur. Mais la principale exception obéit à un double principe d’équité et de rétention : à 13 h, lorsque le coordinateur fait l’appel, il inscrit le nom des journaliers qui ont su patienter jusqu’à cette heure en premier sur la liste du lendemain (les noms de ceux qui ont abandonné sont barrés en mauve). Si les journaliers « transférés » arrivent avant 7 h le lendemain matin, ils maintiennent leur position sur la liste.

Les hommes ont élu un comité de travailleurs en assemblée générale. Celui-ci est uniquement formé de journaliers, et n’inclut donc pas le personnel de l’organisation. Ce comité est chargé des relations avec les médias et les habitants du quartier. Il doit notamment désigner dans ses propres rangs les personnes à interviewer pour les journaux ou les chaînes de télévision. Il fait aussi respecter la discipline : tout travailleur qui arrive ivre est expulsé du centre. L’expulsé pourra venir s’expliquer devant le comité le mercredi suivant. Dans le cas où le comité reçoit une plainte d’un employeur accusant un journalier d’être parti sans terminer son travail ou d’avoir endommagé le matériel, celui-ci peut être également exclu si l’accusation est vérifiée.

Loin d’occuper un créneau économique déjà existant, le centre de travailleurs se doit au contraire de créer son marché en se faisant connaître aussi bien des journaliers de rue que des clients potentiels. Les membres du personnel associatif se rendent régulièrement sur les sites d’embauche informelle (et d’abord celui d’Albany Park, tout proche) pour tenter de recruter des journaliers en les faisant venir au centre. Aux employeurs, ils vantent la qualité du travail effectué par les journaliers du centre, quitte à exagérer les dangers qui attendent les patrons recrutant dans la rue. En outre, des bénévoles sont chargés de repérer les annonces dans les journaux et de téléphoner aux employeurs potentiels pour les démarcher au nom du centre. Enfin, chaque travailleur a obligation de consacrer, tous les dimanches, deux heures de son temps pour distribuer des tracts publicitaires dans le quartier, sous peine d’être exclu pendant quelques jours (Figure 2).

Le centre comprend environ 150 membres. Chaque jour, une vingtaine d’entre eux passent dans les locaux. Ces chiffres sont faibles et signifient qu’une large majorité de journaliers préfèrent rester sur le site informel que le centre visait initialement à remplacer. Si, l’hiver, certains viennent se réchauffer au centre, ils doivent faire face à une période de faible demande qui rend leur fidélisation problématique. En mai 2005, Virgilio, journalier qui est aussi l’un des porte-parole du centre, explique ainsi que durant l’hiver précédent, il n’a personnellement pas reçu de travail pendant trois longs mois. À l’inverse, l’été, lorsque la demande est forte, la plupart des journaliers retournent dans la rue. Même alors, le centre ne fait pas recette en employeurs : en juillet 2005, l’organisation trouvait en moyenne du travail pour 35 % seulement des journaliers présents[4]. Certains cherchent du travail dans les rues adjacentes : ils profitent ainsi de la venue des employeurs tout en n’étant soumis ni à la liste ni aux tarifs négociés (qui ne sont pas supérieurs aux prix obtenus dehors par les journaliers). Ce faisant, ils contribuent à attirer autour des locaux du centre les « troubles à l’ordre public » que l’organisation s’était donné pour tâche de supprimer.

Figure 2

Le tract publicitaire du worker center d’Albany Park

La Casa latina à Seattle : une loterie contre l’arbitraire ?

Le centre de travailleurs de la Casa Latina se situe, quant à lui, dans le quartier de Belltown près du centre-ville de Seattle, à proximité des refuges et des soupes populaires. Il fut lui aussi créé par une association hispanique au début des années 2000 afin de remédier aux « nuisances » engendrées par l’embauche de journaliers. Composé de plusieurs bâtiments en préfabriqué et d’espaces extérieurs notamment destinés à l’embauche (voir Figure 3), il tire son financement de fondations privées ou de dons de commerces locaux. Outre quelques salariés du centre, une cinquantaine de bénévoles y exercent une multitude d’activités. Des ateliers sont organisés pour apprendre aux journaliers comment remplir leur déclaration de revenus, utiliser l’annuaire ou déclencher une procédure légale pour réclamer des heures impayées. Le centre a aussi des activités destinées aux familles et aux enfants des travailleurs (tous des hommes).

La Casa Latina organise elle aussi le placement. Ici pas de liste, mais une loterie. « C’est la première chose qu’on fait le matin », précise Stephanie, salariée associative du centre. Un associatif distribue des papiers portant un numéro à chaque travailleur présent. Dans l’escalier, un membre du personnel tire les numéros d’une urne. Chaque travailleur tiré au sort revêt un gilet orange (en toile, percé de trous) avec dessus le logo et le nom Casa Latina. Les gilets sont distribués en nombre limité. La loterie recommence à intervalles réguliers au fur et à mesure que les clients embauchent et que les travailleurs retenus rendent leur gilet. Certains d’entre eux ne le mettent pas mais le portent sur leur épaule. Alors que l’inscription par ordre d’arrivée fait courir le risque que les retardataires retournent se faire embaucher dans la rue, la loterie maintient l’espoir et exerce ainsi une fonction de rétention (Camou, 2009 : 56).

À l’issue de la loterie, le responsable du tirage au sort va remettre au dispatcheur Miguel la liste ordonnée des lauréats[5]. Miguel, un homme latino de 25 ans, ajoute les noms à sa propre liste issue des tirages précédents. Lorsqu’un employeur arrive, les noms sont pris dans l’ordre. Miguel fait signer un papier à l’employeur et lui donne aussi une feuille ainsi que la carte de visite de la Casa Latina. J’accompagne Daniel, un autre employé associatif, jusqu’à la table à manger attenante à un stand où les journaliers peuvent acheter de la nourriture. Miguel y mange quelque chose dans une assiette (il doit être 10 h 30 du matin). Daniel me montre la liste, avec les tarifs fixés par types de métier (il y a un tableau identique dans la salle de réunion) : 10 dollars de l’heure pour les manoeuvres, puis 13, 15 et 18 selon les qualifications. La durée minimum de travail est de 5 heures. Pendant qu’ils attendent, les journaliers peuvent aussi suivre des cours d’anglais.

Figure 3

L’agencement spatial de la Casa Latina

Un véhicule utilitaire arrive. Miguel (le dispatcheur) prend la liste des mains de Daniel et se précipite vers la voiture. Il ouvre la porte et parle à l’employeur. Ce dernier a besoin d’un travailleur qualifié possédant un permis de conduire. À proximité du dispatcheur se trouve un jeune à lunettes d’une vingtaine d’années, qui une heure plus tôt lisait la Bible dans la salle télé. Il n’a pas été tiré au sort mais attend quand même sur le trottoir, continuant à lire sa Bible debout avec ses petites lunettes et une démarche d’instituteur faisant la dictée, ne montrant aucun signe d’impatience. Miguel fait signe à ce jeune de venir vers la voiture. Il s’avance lentement, se propose au conducteur (je n’entends pas leur échange) et s’installe dans le siège passager.

Comme avec la liste chronologique, le système de la loterie connaît donc des exceptions. Ici le jeune à lunettes est passé devant tous les gilets orange parce qu’il affirmait avoir un permis de conduire. Autre exception permettant de contourner la loterie : lorsqu’un travailleur accepte de faire (gratuitement) le ménage dans le centre, le lendemain, il est automatiquement mis sur la liste. Enfin, on peut contourner la liste en démarchant les employeurs directement sur les trottoirs aux alentours du centre. Le centre fournit à ses membres des cartes d’identité professionnelles. L’obtention d’une carte est conditionnée à une présence continue sur le lieu d’embauche pendant 15 jours.

Daniel reconnaît que la Casa Latina passe plus de temps à traiter les plaintes des employeurs et à les transmettre aux travailleurs, qu’à gérer les plaintes des travailleurs eux-mêmes. Le personnel essaie aussi d’attirer de nouveaux clients : ils utilisent alors des slogans qui en appellent à la solidarité (Support the work we do by hiring our workers). Le centre a du mal à résister à la concurrence des agences de travail journalier commerciales qui, à Seattle, ont largement pénétré le secteur de la construction. Enfin, il subit les foudres des habitants du quartier pour lesquels cette bourse du travail en plein air ne règle pas le problème d’ordre public, notamment parce qu’elle attire tout autour d’elle des journaliers se faisant embaucher hors du contrôle du centre. En 2007, le centre sera forcé de déménager pour aller s’installer dans un lieu fermé.

Discussion

À la fin du xxe siècle, en France, le mouvement des bourses du travail avait tenté de remplacer les bureaux privés de placement qui constituaient, à l’époque, de puissants intermédiaires de marché du travail (Pelloutier, 1902 ; Schöttler, 1982). Nombre de placements furent réalisés dans des branches où dominait jusqu’alors une recherche d’emploi informelle ou bien — comme dans l’industrie du bâtiment — pour lesquelles on avait recours au rassemblement sur la place de Grève (voir Schöttler, 1982 : 114-115). Le placement était gratuit et s’effectuait dans l’ordre d’inscription des demandeurs. Contrairement aux intermédiaires privés, les bourses se mêlaient des questions de salaire en fixant des tarifs pour chaque qualification. Elles étaient aussi subventionnées par les municipalités.

Les placeurs bénévoles, inexpérimentés, subissaient cependant de plein fouet la concurrence des recruteurs privés qui avaient pour eux tout un réseau professionnel préexistant, auquel s’ajoutait la bienveillance du patronat. D’où « la tentation permanente pour les bourses du travail de faire des concessions, de forme ou de contenu, et donc d’employer, au nom de l’efficacité, des pratiques plus traditionnelles » (Schöttler, 1982 : 123). Au fil des années, la fonction de placement des bourses fut peu à peu reléguée au second plan, au profit de leurs fonctions de propagande, d’assistance mutuelle et de services aux usagers. La première servait, d’une certaine manière, aux secondes : « Le placement […] constitue un puissant moyen de recrutement », avait remarqué Pelloutier (1902 : 144), l’un des fondateurs de ce mouvement. À l’époque même où les bourses du travail perdaient leur fonction initiale, elles posaient en réalité les bases du mouvement syndical qui allait dominer la France du xxe siècle. En 1895, la Fédération des Bourses du travail fusionne avec la Fédération des syndicats, pour donner naissance à la Confédération générale du travail (CGT).

Figure 4

Pancarte à l’entrée du centre (reproduction)

Figure 5

Tract publicitaire

D’une certaine manière, les « bourses du travail journalier » du xxie siècle états-unien se trouvent devant des contradictions analogues et des défis comparables. À la manière des agences commerciales, les centres de travailleurs constituent des intermédiaires actifs de marché. Ils contribuent à l’intermédiation institutionnelle sur le marché du travail américain, particulièrement celui où évoluent les travailleurs pauvres ou déqualifiés. En proposant un mode d’allocation « alternatif », ils s’insèrent dans un espace d’intermédiaires déjà existant. Suivant un schéma classique d’isomorphisme institutionnel (DiMaggio et Powell, 1991), cet espace contribue à façonner le fonctionnement de ceux qui y participent : d’abord parce qu’ils sont pris dans des contraintes similaires (parmi lesquelles la nécessité de partager entre les journaliers une quantité donnée d’insécurité) ; ensuite parce qu’ils adoptent parfois des solutions identiques, et des morphologies proches (la liste) ; enfin, parce qu’ils se trouvent en concurrence les uns avec les autres — comme le suggèrent le démarchage des employeurs et les tentatives pour recruter de nouveaux travailleurs.

Deux concurrences sont à noter en particulier. La première est celle que les centres de travailleurs livrent aux syndicats installés, qui parfois possèdent leurs propres salles de recrutement, dans la tradition du syndicalisme de métier qu’a incarnée, au xxe siècle, l’American Federation of Labor. Dans le bâtiment, les syndicats de travailleurs qualifiés ont longtemps vu d’un mauvais oeil la formalisation d’un travail journalier dont l’explosion a été contemporaine d’un transfert de leurs métiers du marché primaire vers le marché secondaire, ou pour le moins d’une dualisation de la structure de ces métiers (Theodore, 2015). C’est seulement au bout de longues négociations que certains syndicats et certains centres ont fini par collaborer, aboutissant même, en août 2006, à un accord national entre l’AFL-CIO et le National Day-Labor Organizing Network (Fine, 2007). Deux nouveaux locaux d’embauche des Laborers International Union of North America (LIUNA), par exemple, acceptent désormais les journaliers jusqu’ici cantonnés aux centres de travailleurs (Fine, 2011 : 617-619).

La seconde concurrence est celle livrée par les agences commerciales qui, si elles sont soumises à l’impératif du profit, peuvent dans le même temps avoir recours à des pratiques d’évasion fiscale et de réduction, légale et illégale, des coûts du travail qui, si elles sont parfois également accessibles aux centres de travailleurs (car leur activité ne donne pas lieu à une cotisation sociale), entrent en contradiction avec la tentative de ces derniers d’élever les seuils de salaire.

On a vu les limites des modalités alternatives de placement représentées par les centres. Par leur tentative pour substituer au dispatcheur commercial, ou à l’absence de dispatcheur, un dispatcheur associatif, les bourses du travail journalier que représentent les nouveaux centres de travailleurs s’inscrivent elles aussi dans un mouvement d’intermédiation et de formalisation du marché du travail déqualifié auquel participent déjà, à un autre pôle, les agences privées. À Albany Park, la formalité même de la procédure élaborée par le centre contribue à décourager certains employeurs qui appréciaient précisément l’informalité de recrutement en extérieur et sans intermédiaire.

Plus important pour notre cadre théorique, en ciblant l’informalité du travail journalier de rue plutôt que sa précarité, une telle démarche peut formaliser et normaliser la précarité elle-même : dans les deux études de cas, le salaire horaire typique dans les centres est sensiblement le même que dans la rue, et les centres ne peuvent remédier à l’absence de protection sociale. De surcroît, en rendant ces échanges plus formels, elle risque de donner prise à des mécanismes de contrôle qui la dépassent. Le projet de loi « Sensenbrenner » prévoyait ainsi en 2005 d’utiliser cette formalisation pour forcer les centres à vérifier les papiers d’identité de leurs travailleurs et, le cas échéant, à prévenir les services d’immigration (sous peine d’être pénalement responsables d’aide à l’immigration illégale).

Toutefois, alors même qu’elle connaissait des difficultés à atteindre ses objectifs déclarés, cette formalisation a contribué à la construction d’une « société civile migrante » locale (Theodore et Martin, 2007) capable de défendre ses membres et plus généralement de représenter la communauté dont ils font partie. Elle participe de l’extension de la citoyenneté de personnes par ailleurs exclues du système électoral. Au moment du grand mouvement immigré qui a émergé, au printemps 2006, pour protester contre les projets répressifs du Congrès et réclamer une ample régularisation, le personnel et les travailleurs du Albany Park Worker Center se retrouvèrent ainsi à la pointe de la mobilisation. À la manière des bourses du travail françaises au tournant du xxe siècle, le mouvement des centres de travailleurs pourrait donc lui aussi à son tour poser les bases d’un mouvement plus large — non pas grâce à, mais parallèlement à sa fonction de placement.

Tableau 2

Les différents modes d’allocation dans le travail journalier

* Les données complètes sur les deux agences sont fondées sur Chauvin (2010).

Chiffres fournis par le centre. Plus haut, un flyer indiquait un « nouveau » salaire minimum de 12 dollars. Ce flyer est postérieur à ma visite et je n’ai pu en évaluer l’effectivité sur le terrain.

Parties annexes

Notes

-

[1]

Pour un exemple d’exhibition des outils dans l’intérim du bâtiment en France à la même époque, voir Jounin (2008), et à la fin du xviiie siècle chez les journaliers de la place de Grève, Cottereau (2002 : 1529).

-

[2]

Les analyses exposées dans cette section sont fondées sur un travail de terrain restitué en détail dans Chauvin (2010) et sur la littérature scientifique existante à propos des agences de travail journalier aux États-Unis.

-

[3]

Communication personnelle, juillet 2005.

-

[4]

Chicago Tribune, 12 août 2005.

-

[5]

Le même terme anglais que dans les agences, dispatcher, est utilisé.

Bibliographie

- Anderson, N. (1940), « The Hobo is No More », in Men on the Move, Chicago, The University of Chicago Press, p. 9-40.

- Camou, M. (2009), « Synchronizing meanings and other day laborer organizing strategies : Lessons from Denver », Labor Studies Journal, vol. 34, n° 1, p. 39-64.

- Chauvin, S. (2007), « Le worker center et ses spectres. Les conditions d’une mobilisation collective des travailleurs précaires à Chicago », Sociologies Pratiques, n° 15, p. 41-54.

- Chauvin, S. (2009), « Des mobilisations bridées. Vertus et limites du syndicalisme informel parmi les travailleurs journaliers aux États-Unis », in Sophie Béroud et Paul Bouffartigue (dir.), Précarisation du travail et action collective, Paris, La Dispute, p. 253-270.

- Chauvin, S. (2010), Les agences de la précarité : journaliers à Chicago, Paris, Editions du Seuil.

- Cottereau, A. (2002), « Droit et bon droit. Un droit des ouvriers instauré, puis évincé par le droit du travail (France, xixe siècle) », Annales, vol. 6, p. 1521-1557.

- Dimaggio, P. et W. POWELL (dir.) (1991), The new institutionalism in organizational analysis, Chicago, University of Chicago Press.

- Ebenshade, J. (2000), « The ‘‘Crisis’’ over Day Labor. The Politics of Visibility and Public Space », WorkingUSA, vol. 3, n° 6, p. 27-70.

- Fine, J. (2006), Worker centers : Organizing communities at the edge of the dream. Ithaca, Cornell University Press.

- Fine, J. (2007), « A Marriage Made in Heaven ? Mismatches and Misunderstandings between Worker Centers and Unions », British Journal of Industrial Relations, vol. 45, n° 2, p. 335-360.

- Fine, J. (2011), « New Forms to Settle Old Scores : Updating the Worker Centre Story in the United States », Relations industrielles / Industrial Relations, vol. 66, n° 4, 2011, p. 604-630.

- Fine, J. et J. Gordon (2009), « Strengthening Labor Standards Enforcement through Partnerships With Workers’ Organizations », Politics & Society, vol. 38, n° 4, p. 552-585.

- Gonzalez, A. (2007), « Day Labor in the Golden State », California Economic Policy, vol. 3, p. 1-17.

- Gordon, J. (2005), Suburban Sweatshops : The Fight for Immigrant Rights. Cambridge : Harvard University Press.

- Greenhouse, S. (2006), « On a dusty corner, laborers band together for more pay », New York Times, 12 juillet.

- Heckscher, C. et F. Carré (2006), « Strength in Networks : Employment Rights Organizations and the Problem of Co-Ordination », British Journal of Industrial Relations, vol. 44, n° 4, p. 605-628.

- Herrera, J. C. (2010), « At the Day Labor Hiring Zone : The Politics of Immigrant Illegality and the Regulation Of Informal Labor », Institute for the Study of Social Issues, UC Berkeley.

- Hocquelet, M. (2014), « ‘‘Making Change at Walmart’’ : Le syndicalisme solidaire étasunien au sein d’une multinationale des services », Critique internationale, vol. 64, n° 3, p. 17-32.

- Johnson, P. (2013), « Analyzing Day Labor From Within : A Case Study Of Day Labor Centers In Los Angeles », Journal of Integrated Societies, vol. 3, n°1, p. 106-123.

- Jounin, N. (2008), Chantier interdit au public. Enquête parmi les travailleurs du bâtiment, La découverte, Paris.

- Martin, N., S. Morales et N. Theodore (2007), « Migrant worker centers : contending with downgrading in the low-wage labor market », GeoJournal, n° 68, p. 155-165.

- Meléndez, E., M. Visser, N. Theodore et A. Valenzuela (2014), « Worker Centers and Day Laborers’ Wages ». Social Science Quarterly, n° 95, p. 835-851.

- Milkman, R. (2011), « Immigrant Workers, Precarious Work, and the U.S. Labor Movement », Globalizations, vol. 8, n° 3, p. 361-372.

- Peck, J. et N. Theodore (2007), « Flexible Recession : the Temporary Staffing Industry and Mediated Work in the US », Cambridge Journal of Economics, n° 31, p. 171-192.

- Pelloutier, F. (1971 [1902]), Histoire des Bourses du Travail, Paris, Édition des Archives contemporaines.

- Purser, G. (2006), Waiting for work : An ethnography of a day labor agency, Institute for the Study of Social Change, UC Berkeley.

- Robert, S. (2014), Les centres de travailleurs : un moyen d’élargir le champ d’action syndical ? Études de cas, mémoire de maîtrise en sciences sociales, Université de Montréal.

- Rucker, P. (2004), « Day laborers join an alliance to get fair deal », Chicago Tribune, 17 décembre.

- Schöttler, P. (1982), Naissance des Bourses du travail, Paris, PUF.

- Theodore, N. (2014), « Generative Work : Day Labourers’ Freirean praxis », Urban Studies, en ligne avant publication papier, p. 1-16.

- Theodore, N. (2015), Rebuilding the House of Labor : Unions and Worker Centers in the Residential Construction Industry, WorkingUSA, n° 18, p. 59-76.

- Theodore, N. et N. Martin (2007), « Migrant Civil Society : New Voices in the Struggle over Community Development », Journal of Urban Affairs, vol. 29, n° 3, p. 269-287.

- Theodore, N., A. Valenzuela et E. Meléndez (2006), « La Esquina (The Corner) : Day Laborers on the Margins of New York’s Formal Economy. » WorkingUSA : The Journal of Labor and Society, vol. 9, p. 407-423.

- Valenzuela, A. (2003), « Day Labor Work », Annual Review of Sociology, vol. 29, p. 307-333.

- Van arsdale, D. (2003), Waiting for work : A study of temporary help workers, thèse de doctorat, Syracuse University.

- Yamamoto, S. (2006), « Democratic Governmentality : The Role of Intermediaries in the Case of Latino Day Laborers in Chicago », working paper, University of Illinois, Urbana-Champaign.

Liste des figures

Photo 1

L’agence Minute Staff, sur la 47e Rue au sud de Chicago, juillet 2005 [le nom réel a été biffé]

Figure 1

Effectifs du secteur des services d’emploi (2004-2006)

Photo 2

La salle d’attente typique d’une grande agence de travail journalier dans la banlieue de Chicago (juin 2006)

Figure 2

Le tract publicitaire du worker center d’Albany Park

Figure 3

L’agencement spatial de la Casa Latina

Figure 4

Pancarte à l’entrée du centre (reproduction)

Figure 5

Tract publicitaire

Liste des tableaux

Tableau 1

Population dans les deux zones de recensement situées autour de la place aux journaliers à l’angle de Belmont et Milwaukee

Tableau 2

Les différents modes d’allocation dans le travail journalier

![L’agence Minute Staff, sur la 47e Rue au sud de Chicago, juillet 2005 [le nom réel a été biffé]](/fr/revues/socsoc/2015-v47-n1-socsoc02302/1034417ar/media/1966892n.jpg)

10.7202/1007636ar

10.7202/1007636ar