Résumés

Résumé

L’enquête de police judiciaire constitue, d’après une étude récente de Skogan et Frydl (2003), l’un des objets les moins étudiés dans le champ des études sur la police. Cet article énonce certains des résultats d’une étude effectuée dans 153 dossiers d’homicide montés de 1990 à 2001 par un grand corps policier québécois. Le texte est divisé en quatre parties : (1) on propose d’abord un rapide bilan des écrits sur l’enquête de police judiciaire ; (2) le projet de recherche est ensuite présenté en faisant état de quelques difficultés d’ordre méthodologique ; (3) une taxinomie des principaux types d’enquête de police judiciaire est dressée, qui révèle que les enquêtes recèlent une diversité jusqu’ici relativement inaperçue ; (4) finalement des résultats empiriques sont énoncés, en particulier en ce qui a trait au temps consacré par les enquêteurs pour résoudre les affaires, aux facteurs les plus opérants dans la résolution des affaires et au rôle de la police scientifique et de l’expertise.

Abstract

According to a 2003 survey conducted by Skogan and Frydl, criminal investigation is one of the least studied topics in police research. This article presents some of the findings of an examination of 153 homicide files opened between 1990 and 2001 by a large police force in Quebec. The paper is divided in four parts: (1) First, a brief survey of the writings on criminal investigations is conducted; (2) Our research project is then described and some of the methodological difficulties encountered are discussed; (3) A categorization of the main types of criminal investigation is developed, revealing an unsuspected diversity among investigations; (4) Finally, empirical findings are presented, focusing on the time needed to clear a homicide case, on the main determinants of the clearance process, and on the role of forensics and expertise in solving cases.

Corps de l’article

D’après un rapport publié en 2003 sous les auspices du Conseil national de la recherche (National Research Council) des États-Unis, les six sujets qui ont fait l’objet de la plus grande somme de recherches en rapport avec l’activité policière de 1967 à 2002 sont, dans l’ordre : le crime, les drogues, les femmes (par exemple, la violence conjugale), les relations entre la police et la communauté, l’efficacité de la police et l’organisation policière (par exemple, la gestion). Les six sujets qui ont retenu le moins d’attention pendant la même période sont, à partir du sujet ayant le moins fait l’objet d’étude : l’enquête criminelle, les armes à feu et la force létale, la discrétion policière, l’imputabilité de la police, le contrôle des foules et les droits de l’homme (sur tous ces résultats, voir Skogan et Frydl, 2003 : chapitre 1). L’équipe dirigée par Skogan et Frydl est parvenue à ce résultat en procédant à un dépouillement de 17 bases de données portant sur les recherches sur l’activité policière. Si elle a trouvé que l’enquête criminelle était, parmi les 22 sujets répertoriés, celui sur lequel il y avait eu le moins de recherches, rien n’indique que cette situation évoluera de façon notable. On remarquera à cet égard que la troisième édition The Oxford Handbook of Criminology (2002) ne comporte pas encore de chapitre consacré à l’enquête policière, comme telle.

Cette situation qui caractérise la recherche contraste de manière saisissante avec le contenu de la fiction policière. Tous médias considérés (l’écrit, le cinéma, la télévision), l’enquête criminelle concentre sur elle plus de 90 % de la production romanesque sur la police (Brodeur, à paraître). Ce constat peut être précisé : c’est en fait l’investigation de l’homicide qui constitue l’objet presque exclusif de la fiction policière, qui se classe au second rang des oeuvres de fiction publiées (juste derrière la « fiction générale »). Ce contraste entre la recherche et la fiction englobe presque tous les aspects de l’enquête policière : on pourrait faire un tableau où s’opposent diamétralement les traits de l’enquête policière tels qu’ils apparaissent dans la recherche et dans la fiction. Par exemple, la résolution d’un meurtre prend, en général, l’espace d’un roman ou le temps d’un film. C’est en réalité la situation inverse que découvre la recherche. Plus de 80 % des homicides sont résolus en quelques heures.

Cet article présente les premiers résultats d’une recherche empirique que j’ai effectuée sur l’enquête policière, de 2002 à aujourd’hui. Bien que cette recherche ne soit pas encore terminée, un certain nombre de constats généraux qui se sont imposés dans un traitement préliminaire des données peuvent être maintenant énoncés. Ce texte est divisé en quatre parties, suivies d’une brève conclusion. Dans la première partie, je procède à une revue de la littérature de recherche sur l’enquête, en me limitant à l’essentiel. Dans une seconde partie, je présente mon projet de recherche, ses objectifs et sa méthodologie. En troisième lieu, je propose une taxinomie de l’enquête, qui est le fruit de mes travaux dans les archives de la police. Dans une dernière partie, je rapporte quelques-uns des résultats quantitatifs de mon travail sur les enquêtes. En conclusion, je discute de la signification des résultats de ma recherche et je m’interroge sur les tendances futures de l’enquête policière.

Partie 1 – Les travaux de recherche

Il existe quelques ouvrages de référence qui contiennent une recension des travaux sur l’enquête policière. On citera au premier chef le chapitre que Mike Maguire consacre à l’enquête criminelle dans le Handbook of Policing (Maguire, 2003 : 363-393), de même que le chapitre de Sanders et Young dans The Oxford Handbook of Criminology (Sanders et Young, 2002 : 1034-1075). Plusieurs des chapitres de la collection de textes récemment publiés par Tim Newburn sont également utiles (Newburn, 2005). Pour intéressants qu’ils soient, ces textes n’en manifestent pas moins les limites des recherches sur l’enquête criminelle. Le texte de Maguire (2003) ne porte pas exclusivement sur l’enquête criminelle mais couvre tout le champ du contrôle de la criminalité. De façon similaire, Sanders et Young (2002) se penchent sur tout le processus qui prend en charge un suspect et qui le conduit de façon utile devant le tribunal : les enquêteurs n’ont qu’une part restreinte à ce processus (voir aussi à ce sujet l’ouvrage classique de René Levy (1987), Du suspect au coupable : le travail de police judiciaire, dont le titre préfigure de façon exacte celui du chapitre de Sanders et Young).

Les écrits portant directement sur l’enquête policière peuvent être classés en cinq catégories.

Les manuels. La catégorie la plus étendue est celle des manuels qui sont destinés à la formation des enquêteurs. Il existe en effet une tradition très nourrie d’écriture de ces manuels, dont les premiers exemples remontent au début du XXe siècle (Niceforo, 1907). L’ouvrage de Niceforo est préfacé par le Dr Lacassagne, l’un des fondateurs de la police scientifique (Kaluszynski, 2002). Il serait fastidieux d’énumérer les principaux manuels sur l’enquête criminelle. On se contentera d’en citer quelques-uns parmi les plus éloquents. On trouve vers le milieu du siècle dernier des manuels qui ont fait l’objet de très nombreuses rééditions (Dienstein, 1952 ; Kirk et Thornton, 1953 ; Adam et al., 1962 ; Aubry et Caputo, 1965). On trouve parmi les plus récents manuels Palmiotto (1994) ; Osterburg et Ward (2000) ; Bennett et Hess (2001). Ces manuels sont en général des livres de plusieurs centaines de pages, où la police scientifique occupe une place prépondérante à mesure qu’on se rapproche de la fin du second millénaire.

Les techniques spécialisées. On trouve en second lieu des manuels ou des études qui portent sur une technique d’enquête déterminée, comme, par exemple, l’utilisation du polygraphe (National Research Council, 2003). Certaines de ces techniques comme l’interrogatoire policier (Inbau et Reid, 1967 ; Deeley, 1971 ; Ben-Shakhar et Furedy, 1990 ; Eisen et al., 2002) ou comme l’écoute électronique sont plus anciennes qu’on ne le croit (Greenman, 1938 ; Dash et al., 1959). On assiste présentement à une multiplication des publications sur les instruments les plus médiatisés, comme les empreintes génétiques (Levy, 1996 ; Krude, 2004) et le profilage (profilage géographique, Rossmo, 2003 ; profilage psychologique, Ainsworth, 2001 ; Turvey et al., 2002).

Les monographies sur l’enquête. On retrouve, en troisième lieu, des travaux de nature plus académique. Il s’agit d’ouvrages qui portent sur l’enquête policière en général (Sanders, 1977 ; Ericson, 1981 Forst, 1982 ; Simon, 1991 ; Eck, 1992 ; Smith et Flanagan, 2000) ou qui prennent pour objet un type spécialisé d’enquête ou d’enquêteur (Ocqueteau, 2004). Les investigations spécialisées qui ont fait l’objet des travaux les plus fréquents ont pour objet le trafic de la drogue (Wilson, 1978 ; Manning, 2004) et l’homicide (Camps, 1966 ; Riedel et al., 1985, Maxfield, 1989 ; Simon, 1991, IACP, 1995 ; Wellford et Cronin, 1999 ; Innes, 2003 ; Mucchielli, 2004). Comme on peut s’y attendre, les nouveaux types de criminalité, en particulier la criminalité informatique, font l’objet de beaucoup d’attention (Clark et Diliberto, 1996). On trouve enfin quelques pages qui sont consacrées à l’enquête dans des ouvrages classiques sur la police (Skolnick, 1966 : 169-181).

Les études du processus judiciaire. Ces travaux ne sont pas fondamentalement différents de ceux qui précèdent, si ce n’est par leur insistance sur la description de la séquence des étapes que parcourt un suspect avant de passer en jugement et de recevoir éventuellement une sanction. Le prototype francophone de ces études a été fourni par Levy (1987). La contre-partie anglophone de cette étude est The Case for the Prosecution (McConville et al., 1991). On trouve maintenant un assez grand nombre d’ouvrages sur ce sujet, recensés par Sanders et Young (2002). Ces études sont fréquemment conduites dans une perspective constructionniste : elles s’efforcent de montrer comment l’acte et la personnalité d’un délinquant sont reconstruits à partir de son arrestation jusqu’à sa punition (Innes, 2003 : 6).

Les études d’évaluation. De tous les ouvrages sur l’enquête, le plus célèbre, et en même temps, le plus controversé, est sans doute celui de Greenwood et ses collaborateurs (1977 ; sur Greenwood, voir Chappell et al., 1982). Ce travail, qui constituait initialement un rapport de la Corporation Rand sur l’efficacité de l’enquête criminelle, a été publié ensuite sous d’autres formes. Sa principale conclusion était qu’on pouvait supprimer la moitié de tout ce que faisaient les enquêteurs sans changer de façon sensible les résultats qu’ils obtenaient dans la résolution des affaires. On comprendra que les milieux policiers aient été choqués par cette conclusion et que de nombreuses tentatives ont été faites pour réfuter les conclusions de Greenwood. Elles continuent de nous interpeller quelque trente ans plus tard et elles ont donné naissance à toute une littérature évaluative de l’efficacité de l’enquête de police. Ces études tendent à confirmer les conclusions de Greenwood, y compris dans le champ de l’homicide.

Partie 2 – Un projet de recherche

J’ai élaboré un projet de recherche sur l’enquête criminelle en 1999 et je l’ai plus tard soumis à un grand corps de police québécois, qui m’a autorisé à travailler dans ses archives. Voici une description du projet. À cause des limites de cet article, cette description demeure sommaire.

Ce projet de recherche vise pour l’essentiel deux objectifs. Le premier de ceux-ci peut s’énoncer sous la forme d’une question : qu’est-ce qui détermine la résolution d’une enquête ? Ce terme de résolution étant entendu comme l’identification et l’arrestation de l’auteur ou des auteurs d’un crime. Dans la très grande majorité des cas, l’auteur identifié par la police fait l’objet de poursuites judiciaires (il arrive que pour diverses raisons les poursuites soient suspendues ou encore que le coupable présumé ait fui à l’étranger). Le second de mes objectifs est de mettre à l’épreuve la théorie d’Ericson et Haggerty (1997) sur la caractérisation du policier comme travailleur du savoir. L’enquêteur est un type de policier auquel cette caractérisation devrait s’appliquer avec le plus de pertinence. Dans son ouvrage sur l’homicide, Innes reprend explicitement cette hypothèse (Innes, 2003 : ch. 5, p. 27). Dans le cours de cette mise à l’épreuve, j’ai porté une attention particulière au rôle de la police scientifique et à celui du savoir (renseignement criminel et banques de données) dans la résolution des affaires.

Voici en bref la méthode que j’ai suivie. J’ai d’abord procédé à une analyse documentaire. Initialement, un échantillon d’environ 25 causes résolues par la police a été constitué pour chacune des cinq infractions suivantes : l’homicide et ses variantes, l’agression sexuelle, le vol à main armée, la fraude, et des infractions dans le domaine des stupéfiants. Ces dossiers ont été choisis parmi les affaires classées par la police comme élucidées de 1990 à 2001, en utilisant une procédure de sélection au hasard, qui assurait la représentativité des données (sur la base de l’année et des divers districts dans lesquels opère le corps de police concerné). J’ai donc recueilli un échantillon de plus de 125 enquêtes résolues. Cependant, je me suis rapidement aperçu que l’homicide laissait dans les archives des traces beaucoup plus considérables que toute autre enquête. Par exemple, un dossier typique d’homicide est constitué d’une douzaine de filières qui sont regroupées dans une caisse de format courant. Le nombre de ces caisses peut s’élever jusqu’à la vingtaine dans des causes non résolues. Par comparaison, le dossier accumulé en rapport avec toutes les autres infractions consiste en général dans une seule filière contenant quelques pages. J’ai donc décidé de concentrer une part importante de mon attention sur l’homicide et j’ai constitué une banque informatisée de données qui contient 153 cas d’homicide, de 1990 à 2001. Les aspects variés de ces causes ont été codifiés selon 163 variables, regroupées en divers ensembles.

Ce travail documentaire a été complété par des entrevues avec des membres de l’escouade des homicides et avec d’autres détectives. J’ai effectué des entretiens semi directifs, dont le but était de vérifier les constats formulés à partir des analyses documentaires et d’ajouter de la matière à ces constats, s’ils s’avéraient insuffisants. L’une des techniques que j’ai utilisées est celle de l’informateur clé : j’ai, à cet égard, passé plus de 10 heures d’entrevue avec l’un des dirigeants de l’escouade des homicides et j’ai passé plusieurs heures avec trois autres membres de cette escouade.

Je me contenterai de soulever deux questions pour ce qui est de la méthodologie. La première concerne l’unité que j’ai utilisée pour faire le traitement statistique de mes dossiers. Cette unité est constituée par une affaire (une cause ou encore une enquête, ces termes étant pour nous équivalents) et non, par exemple, par l’auteur d’un homicide. Cette notion d’affaire est cependant complexe. Dans le cas des homicides, on doit distinguer deux types d’affaire : les affaires symétriques et les affaires asymétriques. (1) Les affaires symétriques, les plus nombreuses, ne comportent qu’un agresseur et une victime. D’autres affaires symétriques, beaucoup plus complexes, comportent plusieurs agresseurs et plusieurs victimes. (2) Le second type d’affaire, l’affaire asymétrique, présente deux cas de figures : plusieurs agresseurs et une seule victime ; un seul agresseur et plusieurs victimes. La difficulté en ce qui concerne toutes les affaires, sauf le cas symétrique le plus élémentaire (un agresseur, une victime), est qu’il faut parfois fractionner l’affaire en sous-enquêtes. Prenons un exemple simple : un seul agresseur réussit à assassiner une victime, alors que sa seconde victime survit à l’agression : on dédoublera cette affaire en une cause d’homicide au premier degré (homicide prémédité) et une cause de tentative d’homicide. Cet exemple, j’y insiste, est parmi les plus simples et je ne peux discuter du problème de l’asymétrie dans le cadre restreint de cet article.

Voici maintenant la seconde des questions dont je désire traiter. Il s’agit en fait moins d’une interrogation que d’une certitude qui s’est progressivement confirmée. Il est très problématique de procéder à des entretiens avec des enquêteurs sans avoir préparé longuement ces entretiens par une étude systématique de leurs dossiers. La raison n’en est pas que les enquêteurs manqueraient de véracité dans leurs réponses et qu’il faudrait confronter celles-ci à l’analyse documentaire. La raison fondamentale est plutôt que seule l’analyse documentaire peut nous conduire à formuler un protocole de questions suffisamment riche pour véritablement interroger l’expérience des enquêteurs. Sans analyse documentaire préalable, on s’en tient à des généralités dont le contenu est peu informatif.

Partie 3 – Une taxinomie des enquêtes

La taxinomie des enquêtes que je présenterai s’est révélée progressivement au cours de mon examen des dossiers. Un élément de cette typologie a été emprunté à des travaux antérieurs, à savoir, la distinction entre l’instigation et l’investigation (Wilson, 1978). Les autres éléments proviennent de mes propres recherches, qui en recoupent d’autres. Je présenterai cette première esquisse d’une taxinomie de l’enquête sous la forme d’un ensemble de distinctions primordiales.

– Une première distinction fondamentale a été initialement formulée par James Q. Wilson dans son travail sur l’escouade des stupéfiants du FBI (Wilson, 1978). Cet auteur distingue l’investigation de l’instigation. L’investigation ne présente pas de mystère : c’est l’enquête qui porte sur un crime qui a déjà été commis. L’instigation, par contre, est une démarche plus complexe : elle consiste à fournir à un criminel notoire les conditions de la perpétration d’un crime sous observation policière, afin de recueillir une preuve contre lui. Le prototype de ces opérations est constitué par les achats ou les ventes de drogue contrôlés, où un policier joue le rôle d’un revendeur de drogue ou d’un client. Ce genre d’opération a été étendu à des enquêtes sur la corruption des élus et on y réfère fréquemment sous l’appellation anglo-saxonne d’opération « sting ». La difficulté que présente ces opérations est la suivante : elle risque de mettre en tentation et, éventuellement, de pousser à la délinquance des personnes qui n’auraient pas commis de délit si la police n’avait pas facilité leur passage à l’acte. Il existe une défense légale contre ces opérations de provocation ou « d’empiègement » (entrapment). La police connaît bien cette défense et s’efforce de respecter les normes légales en prenant pour cible des criminels de carrière ou des personnes dont l’intention de commettre un crime est explicite. Cette distinction entre l’investigation et l’instigation s’est révélée tout à fait pertinente pour traiter mes données sur les enquêtes sur les infractions aux lois sur les stupéfiants. Un cas de figure récurrent dans les affaires de drogue que j’ai analysées comporte les éléments suivants. D’abord, quelqu’un se plaint qu’il y a une piquerie dans son voisinage ou que des petits trafiquants de drogue vendent publiquement leurs produits sur la voie publique dans son quartier. La police procède alors à une opération d’instigation : un policier, très souvent une policière, rencontre un revendeur de drogue accompagné d’au moins un collègue. Ce policier feint d’être un client et un échange de drogue contre argent est effectué devant des témoins policiers ; on dévoile alors la supercherie et on procède à l’arrestation du contrevenant. Il arrive également que les policiers portent sur eux un instrument d’écoute pour affermir la preuve. Ce type d’opération « sting » est le plus fréquent. J’en ai observé un autre. Il arrive en effet qu’une personne fréquentant les milieux interlopes se mette à la recherche d’un tueur à gages et qu’il ait la mauvaise fortune de s’ouvrir de son projet à un policier infiltré. Dans ce cas, la police monte une opération complexe dans laquelle un policier prétend être un tueur à gages. Lorsque ce policier est dûment recruté par celui qui veut se débarrasser d’une personne (par exemple son conjoint), on procède à l’arrestation du demandeur, qui est accusé de tentative de meurtre.

– Il est une seconde distinction qui joue également un rôle primordial. L’enquête policière consiste, selon le sens commun, à s’efforcer de rattacher un crime dont l’auteur est inconnu à la personne qui l’a effectivement commis. Cette démarche qui procède du crime vers son auteur présumé est en réalité la plus fréquente (on dira en France qu’on formule une plainte contre « X », dont il faut trouver l’identité). Toutefois, il arrive que l’enquête procède en sens inverse. On soupçonne une personne d’avoir commis un crime (non encore découvert) ou de s’être livrée à un comportement qui pourrait s’avérer criminel (par exemple, l’administration d’une substance qui pourrait être un poison) : le but de l’enquête est alors de vérifier si un individu dont le comportement est suspect a effectivement commis un crime. Ce type d’enquête est relativement fréquent dans la délinquance économique, dans le blanchiment d’argent et dans la corruption des élus ou des fonctionnaires ; il constitue le cas de figure le plus fréquent dans la lutte contre la délinquance politiquement motivée, où la prévention revêt une importance déterminante. Dans ces cas, on le voit, la démarche opère en sens inverse : on part d’un auteur présumé et on tente de le rattacher à la commission d’un crime. Cette démarche comporte deux variantes, comme on vient de le suggérer. Dans un premier cas, tant l’auteur que son comportement sont identifiés : il s’agit, par exemple, de vérifier si une transaction commerciale dont tous les auteurs sont connus est légale. Dans un second cas, fréquent dans la lutte contre le crime organisé, seulement l’auteur nous est connu. Par exemple, on sait de façon générale que tel mafieux est impliqué dans le blanchiment d’argent sans avoir jamais pu recueillir une preuve légalement contraignante. On fournira donc à ce mafieux les conditions dans lesquelles il pourra perpétrer un crime sous observation. C’est ainsi, par exemple, que la GRC avait ouvert un faux bureau de change à Montréal, qui facilitait les opérations de blanchiment d’argent. Cette vaste enquête a conduit à plusieurs mises en accusation.

– Je traiterai maintenant du cas de figure le plus classique dans l’enquête : il s’agit d’une investigation où l’on tente de trouver quel est l’auteur d’un crime déclaré (un homicide, un vol à main armée, etc.). La plupart des enquêtes que j’ai analysées sont de ce type. Cette catégorie d’enquête comporte trois espèces :

L’enquête d’identification. C’est la première partie du processus. Elle consiste à identifier l’auteur d’un crime. C’est cette seule variante de l’enquête qui fait l’objet de presque toute la fiction policière.

L’enquête de localisation. Il arrive que le suspect principal d’un crime prenne la fuite ou qu’on ne sache où il se trouve. On effectuera alors une enquête de localisation pour tenter de le retrouver. Les enquêtes de localisation utilisent des moyens qui diffèrent grandement de l’enquête d’identification.

La structuration de la preuve. Une fois que l’auteur d’un crime a été identifié, localisé et mis en état d’arrestation, il est traduit devant les tribunaux. Intervient alors la troisième phase de l’enquête policière : la structuration et la présentation d’une preuve au-delà de tout doute raisonnable, qui conduira à la condamnation du suspect ou qui l’amènera à déposer un plaidoyer de culpabilité. On verra par la suite que cette troisième phase est fréquemment celle qui requiert le plus de travail de la part des enquêteurs. Elle est la plus méconnue.

– L’enquête de concentration. Elle vise à résoudre plusieurs crimes d’un coup. L’enquête de concentration comporte également deux variantes. La première variante consiste en une enquête de concentration mineure. Elle est enclenchée par la constatation que des crimes sont perpétrés de la même manière (avec le même « mode d’opération » ou MO). Ce constat engendre le soupçon qu’on a sans doute affaire à un même délinquant (ou un même groupe). On regroupe alors les affaires semblables et on tente de les résoudre toutes d’un seul coup en découvrant leur auteur ou le groupe de personnes qui les commet. La seconde variante réfère à des opérations policières beaucoup plus complexes. Il s’agit de vastes opérations par lesquelles on s’attaque au crime organisé et par lesquelles on tente de briser le monopole exercé par un gang sur des trafics illégaux. L’opération « Printemps 2001 » dirigée contre les motards criminalisés appartient à ce type d’enquêtes. Lorsque ces enquêtes sont conjointes et requièrent la participation de plusieurs corps policiers, elles débordent de la catégorie de l’enquête de concentration.

– L’enquête préventive. L’enquête préventive présente une contradiction dans les termes, puisque par définition l’enquête porte sur un délit qui a déjà été commis ou constitue une opération d’instigation dirigée contre des délinquants notoires. En fait, l’enquête préventive se déploie dans le domaine de ce que nous avons appelé ailleurs la « haute police » (Brodeur, 2003 : ch. 7). Il existe plusieurs variantes de l’enquête préventive, qui vont de la simple enquête de sécurité (vérification des antécédents d’une personne qui postule habilitation sécuritaire) à la mise en échec de complots dirigés contre l’État et d’attentats terroristes. Ce type d’enquête réfère en réalité, comme nous venons de le suggérer, à tout un mode d’intervention de l’appareil policier (la « haute police » ou police politique). À cause de sa complexité, elle réclame un traitement indépendant, qui dépasse de beaucoup le cadre de cet article. Nous n’en traiterons donc pas.

L’enjeu de la constitution d’une taxinomie de l’enquête est considérable : une taxinomie juste repose sur des distinctions dont l’établissement conditionne la possibilité de formuler une théorie appropriée et compréhensive de l’enquête. Les théories de l’enquête que nous possédons actuellement confondent des sous-types de l’enquête, qui diffèrent de plusieurs aspects (notamment l’enquête d’identification et l’enquête de localisation (ou d’arrestation) d’un suspect).

Partie 4 – Résultats quantitatifs

Les résultats quantitatifs que je présenterai sont de deux ordres, soit le temps qu’on met pour élucider une affaire et les facteurs qui déterminent sa résolution. Ces résultats ont été acquis à partir du même échantillon d’affaires d’homicides. Toutefois, pour des raisons qui tiennent au besoin variable de dédoubler les affaires qui comportent plusieurs agresseurs et plusieurs victimes, le nombre des affaires distinguées est différent dans le cas des analyses temporelles (besoin de dédoublement faible) et dans celui des facteurs de résolution (besoin de dédoublement plus élevé).

4.1 Temps et élucidation

Le tableau 1 présente les résultats d’une partie de mes analyses[1] sur le temps qui est mis par la police pour résoudre une affaire d’homicide (12,5 % de ces affaires sont des tentatives d’homicide[2]). La notion de résolution (ou d’élucidation), telle qu’elle est utilisée par la police dans la compilation de ses statistiques, signifie la plupart du temps l’arrestation de l’auteur présumé d’un homicide et sa mise en accusation devant le tribunal (Skolnick, 1966 : 169). C’est en ce sens que cette notion est généralement utilisée dans les dossiers sur les affaires élucidées qui ont fait l’objet de ma recherche. Il arrive toutefois qu’un suspect arrêté ne soit pas, pour diverses raisons, la plus fréquente étant l’insuffisance de la preuve, mis en accusation. Le critère de l’arrestation d’un suspect est donc le critère le plus compréhensif de l’élucidation d’une affaire. C’est celui qui est retenu dans une vaste recherche effectuée aux États-Unis, que j’utiliserai pour des fins de comparaison (Wellford et Cronin, 1999 : 2).

Les résultats. Quoique j’aie accepté le critère normalement utilisé par la police pour classer une affaire comme élucidée, j’ai néanmoins distingué entre l’enquête d’identification, l’enquête de localisation et la structuration de la preuve, ces diverses activités n’utilisant pas les mêmes méthodes. Dans le tableau 1, je présente donc mes propres données en distinguant entre le temps dévolu à l’identification et à la localisation (l’arrestation) du suspect ou des suspects ; les données sur l’arrestation extraites de Wellford et Cronin (1999 : table 10, p. 28) ne sont pas à cet égard discriminantes. Dans les affaires impliquant plusieurs suspects, les enquêtes de localisation doivent parfois être conduites de façon différente et entraînent un dédoublement des dossiers en relation avec chacun des suspects (c’est ce qui explique qu’il y ait 131 dossiers d’identification et 153 dossiers de localisation).

Tableau 1

Temps comparés de résolution (Brodeur et Wellford et Cronin, 1999)

L’identification et la localisation coïncident immédiatement ou presque avec l’arrivée des policiers (patrouilleurs)

Dans les affaires impliquant plusieurs suspects, le nombre des enquêtes de localisation dépasse le nombre des enquêtes d’identification (deux suspects peuvent être simultanément identifiés, mais il faudra deux enquêtes distinctes pour les localiser).

Le résultat le plus net de mes propres analyses est la rapidité avec laquelle une affaire est résolue : 63/131 suspects (71 %) sont identifiés en moins de 24 heures, cette proportion passant à plus de 78 % si elle est calculée à partir des affaires résolues (119), les deux tiers des suspects identifiés en moins de 24 heures (62/93) le sont de manière immédiate ou presque, 49 % ; 55 %, en prenant le nombre des affaires résolues (136) comme dénominateur, des suspects sont localisés (et éventuellement arrêtés) dans le même intervalle de temps. Il devrait suivre de ces mesures de temps que les patrouilleurs, qui sont les premiers intervenants dans un signalement d’homicide, jouent un rôle déterminant dans la résolution de ces affaires. Cette inférence est effectivement confirmée par nos données : 32 % des suspects d’homicide sont d’abord interrogés par les patrouilleurs ; ces derniers procèdent en outre à l’arrestation de 38 % de ces suspects (contre 34 % des arrestations effectuées par les enquêteurs).

La durée des enquêtes est plus longue pour ce qui est des quatre villes faisant partie de la recherche de Welford et Cronin, seulement 28,7 % des suspects étant arrêtés dans les premières 24 heures. On notera toutefois que 59,9 % des affaires sont élucidées en moins d’une semaine. Une partie de la différence entre les résultats de Wellford et Cronin (1999) et les miens s’explique par le fait qu’ils calculent les durées d’enquête en fonction de l’arrestation du suspect. Il existe toutefois une autre différence, qui souligne l’unicité de la situation états-unienne, caractérisée par son laxisme dans le contrôle des armes à feu. Pour l’ensemble des dossiers examinés par Wellford et Cronin, 65 % des victimes ont été agressées avec une arme de poing, alors que cette proportion n’est que de 29 % pour ce qui est de mes propres données. Par contre, dans 39 % des affaires que j’ai examinées, les victimes ont été poignardées ; l’arme blanche n’a été utilisée que dans 12 % des affaires dans les villes retenues par Wellford et Cronin (1999 : table 3, p. 15). On peut faire l’hypothèse que l’utilisation de l’arme blanche est l’indice d’une plus grande proximité dans l’espace et entre les personnes, cette proximité facilitant la résolution rapide des affaires. À l’appui de cette hypothèse, on fera valoir que dans l’un des quatre services de police dont les dossiers ont été épluchés par Wellford et Cronin, les homicides perpétrés à l’arme blanche comptaient pour 16 % des affaires élucidées, alors qu’ils ne comptaient que pour 3,3 % des affaires non résolues. La rapidité de la résolution des affaires de meurtre est attestée dans l’étude récente d’Innes, qui a recueilli un échantillon de 20 dossiers complets d’homicide dans un service de police britannique (Innes, 2003 : Appendix B, 292-295). Innes a classé la moitié de ses dossiers dans la catégorie des affaires qui se résolvent d’elles-mêmes dans un temps court (self-solvers, p. 292).

Discussion. Je discuterai seulement de deux aspects des résultats de l’analyse temporelle. D’abord, si l’on s’en tient aux affaires d’homicide élucidées, le travail des enquêteurs consiste en grande partie à recueillir et à mettre en forme la preuve qui sera présentée au tribunal. Pour ce qui est de la découverte de l’identité du suspect et de sa localisation, les affaires évoluent selon leur dynamique interne jusqu’à leur résolution. Cette affirmation doit être entendue en son sens fort : dans pas moins de 28 % des affaires que nous avons analysées, c’est le suspect lui-même qui se livre à la police, seul ou en compagnie de proches, et qui passe aux aveux. Lors de nos entrevues avec des enquêteurs, nous avons mis à l’épreuve la validité de notre conclusion sur la place prépondérante de la structuration de la preuve dans le travail des enquêteurs. Sa validité a été confirmée de manière réitérée. En fait, les enquêteurs réputés les plus compétents ne sont pas des émules des limiers de la fiction policière, mais des gestionnaires de la preuve présentée devant le tribunal.

Comme je l’ai remarqué, la part des patrouilleurs dans l’identification et la localisation (arrestation) des suspects est au moins aussi grande que celle des enquêteurs, sinon plus. D’autres personnes, comme les proches d’une victime, les témoins d’un crime, des informateurs de police et des fonctionnaires non-policiers comme le personnel des institutions carcérales contribuent à l’élucidation d’un homicide. On distingue maintenant de façon croissante entre une théorie de la police et une théorie de l’activité policière (policing). Cette distinction se fonde sur la juste perception qu’un nombre beaucoup plus considérable d’intervenants que celui des membres des forces publiques de police participent à l’activité policière et à la production de la sécurité. La police entendue comme une organisation publique composée de professionnels et la police conçue en conformité avec le sens originel du terme comme un mode social d’intervention (« policer » ; faire la police de…) sont des objets scientifiques de nature différente. Je proposerais d’introduire une distinction similaire dans la théorie de l’investigation, de l’enquête policière. Faute de pouvoir reproduire sans barbarisme en français la distinction propre à l’anglais entre le substantif (investigation) et le participe présent (investigating), je distinguerai entre l’investigation (ou l’enquête, ce terme étant pour moi synonyme du précédent) et l’élucidation d’un crime. Ces termes sont sur le plan conceptuel solidaires, l’élucidation ou la résolution d’un crime étant le but de son investigation. Toutefois, ces deux termes diffèrent en tant qu’ils sont des objets possibles d’un savoir. De la même façon que vouloir connaître « la police » équivaut de façon effective à prendre pour objet l’activité des membres des forces publiques de la police, concevoir une théorie de l’enquête revient à scruter les pratiques des enquêteurs policiers (de la police judiciaire ou des escouades d’enquête (criminal investigation units) des forces publiques de police). Or, comme nous l’avons constaté, leur contribution à l’élucidation de la majorité des homicides, à l’identification, à la localisation et à l’arrestation des suspects, est limitée, ceux-ci se résolvant à partir du mouvement de la dynamique interne d’une affaire ou par suite de l’intervention d’autres acteurs que les enquêteurs eux-mêmes[3]. Comme l’indiquent nos résultats, 65 % des affaires sont résolues dans l’heure suivant leur signalement à la police au regard de l’identification des auteurs présumés de l’homicide, c’est donc à dire avant l’intervention des membres de l’escouade des homicides. Quand l’institution effective d’une enquête d’identification d’un suspect encore inconnu (et de sa localisation éventuelle) est rendue nécessaire, la probabilité d’élucider l’affaire a déjà considérablement chuté. La méconnaissance de la distinction entre une théorie de l’investigation policière et une théorie de l’élucidation des affaires engendre des erreurs notoires. En première part, l’enquête judiciaire, conçue sur le modèle du processus complexe d’identification et de traque d’un coupable, qui a été popularisée par le roman policier et ses dérivés, est dans la réalité une enquête qui est destinée, la plupart du temps, à échouer dans l’élucidation d’un crime. La résolution est expéditive ou elle dépend de façon croissante du hasard à mesure qu’elle s’allonge. En seconde part, cette méconnaissance de la distinction que nous proposons conduit à manquer la contribution particulière des enquêteurs de police judiciaire à la résolution ultime d’une affaire par la mise en accusation et la condamnation de l’auteur de l’homicide. Cette contribution tient avant tout dans la protection (souvent matérielle) et la collecte de tous les éléments de la preuve et dans leur mise ordonnée à la disposition du ministère public.

4.2 Les facteurs d’élucidation

Je présenterai mes résultats en trois temps, à savoir (1) les facteurs d’élucidation de l’identité de l’auteur ou des auteurs présumés d’un homicide, (2) de leur localisation et (3) une mesure de l’importance du rôle de la police scientifique.

4.2.1 L’enquête d’identification

Pour les 144 affaires résolues, j’ai estimé quel était le facteur qui avait amené l’identification du ou des suspects qui seront plus tard arrêtés et traduits en cour. Cette détermination est facile à faire à partir des dossiers. J’ai distingué entre 15 facteurs, Wellford et Cronin (1999 : table 9, p. 27) en distinguent 8, et pour affiner l’analyse j’ai défini deux facteurs : le facteur déterminant et le facteur d’appui. Dans le tableau 2, je ne présente que les données relatives au facteur déterminant.

Tableau 2

Facteurs opérant dans l’enquête d’identification

Ces résultats sont dépourvus d’ambiguïté. On peut en effet regrouper des facteurs en trois sources d’identification : les sources humaines (les huit premiers facteurs moins l’intervention des patrouilleurs (facteur 3) plus l’information extérieure), les sources policières (l’intervention des patrouilleurs, l’enquête de routine, la surveillance et l’instigation), les sources techniques (les parades d’identification, la police scientifique, le renseignement et le « facteur autre »). Les sources humaines sont le premier facteur de résolution dans 73 % des affaires, les sources policières et techniques sont respectivement déterminantes dans 3,3 % et 15 % des affaires. Ces résultats sont robustes. En effet, 27 affaires comportent deux agresseurs et 12 autres plus de deux agresseurs. On peut faire l’hypothèse que les complices seront identifiés par le premier suspect arrêté par la police, que celui-ci devienne un informateur de police ou demeure un simple témoin proche des agresseurs. Cette hypothèse est appuyée par nos données : le poids des sources policières double pour l’identification du second agresseur et triple pour celle du troisième ; quant à la proportion des complices identifiés par un proche, c’est fréquemment le premier auteur du crime arrêté par la police, elle se multiplie par 5. En outre, mes résultats s’accordent avec ceux de Wellford et Cronin (1999 : table 9, p. 27) : 60 % des affaires sont élucidées par des témoins présents sur la scène du crime ou par d’autres témoins non oculaires ; 18 % des affaires sont élucidées par une arrestation effectuée sur la scène du crime ; les indices matériels traités par la police scientifique servent à élucider à peine 2 % des affaires.

4.2.2 L’enquête de localisation

Les résultats des facteurs déterminant l’issue de l’enquête de localisation, la détermination certaine de l’endroit où se trouve le suspect qu’on souhaite arrêter, sont énoncés dans le tableau 3. Comme on peut le constater, ces facteurs ne coïncident pas avec ceux de l’identification, d’où l’importance de distinguer les deux processus. De plus, je préfère parler de la localisation d’un suspect plutôt que de son arrestation, bien que les deux opérations coïncident la plupart du temps. En effet, la localisation est au sens propre une démarche de recherche (d’enquête), alors que l’arrestation est une capture physique qui nécessite parfois l’intervention des unités spécialisées dans l’usage de la force (5 % des arrestations).

Comme on peut le constater, dans 43,5 % des affaires, la localisation est immédiatement effectuée par les patrouilleurs ou elle est le résultat de la dynamique interne de l’affaire, le suspect se livrant lui-même à la police. Par contraste, il arrive dans 5,5 % des causes que le suspect soit arrêté, souvent par hasard, par suite d’une intervention externe (par exemple, le suspect est arrêté pour une violation du code de la route dans une autre province). Quand une enquête de localisation est entreprise par l’escouade des homicides, elle constitue en général une enquête de routine dont le moyen le plus habituel est la surveillance physique. Dans les causes qui impliquent plusieurs agresseurs, on a plus fréquemment recours à l’écoute électronique : nous avons appris dans nos entrevues que l’écoute électronique ne pouvait être utilisée de façon efficace que contre un groupe de personnes (plus de deux personnes), le nombre des individus susceptibles de céder à la pression de la surveillance policière et de se compromettre au téléphone étant augmenté. Je noterai enfin le rôle très marginal du renseignement criminel et du recours aux banques de données.

Tableau 3

Facteurs opérant dans l’enquête de localisation

4.2.3 L’efficacité de la police scientifique

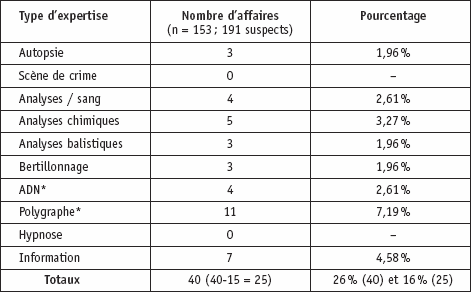

Les résultats énoncés précédemment démontrent que le rôle de la médecine légale, du renseignement et de la police scientifique (analyse des indices matériels et de divers prélèvements à l’aide des méthodes des sciences naturelles) est très secondaire dans la résolution des affaires. Pour traiter de cette question de manière plus spécifique, j’ai tenté de déterminer l’importance du rôle d’un outil de police scientifique à l’aide d’une estimation (rôle important, moyen, nul, expertise non pertinente et non administrée). Les résultats de ces estimations sont contenues dans le tableau 4, qui énonce en pourcentage le nombre de fois où une forme d’expertise a joué un rôle important (dans deux cas, nous mentionnons qu’un type d’expertise popularisé dans la fiction n’a joué aucun rôle). Ce rôle important demeure un apport auxiliaire, l’expertise scientifique déterminant par elle-même très rarement la résolution d’une affaire.

Tableau 4

Rôle de l’expertise

Pour ce qui est du polygraphe et de l’ADN, ces expertises ont servi à écarter de faux suspects plutôt qu’à prouver la culpabilité de personnes soupçonnées par la police.

Il faut d’entrée de jeu établir une distinction entre les expertises mentionnées dans le tableau. L’expertise qui semble jouer le plus grand rôle, le polygraphe ou détecteur de mensonges, n’est pas admissible comme preuve devant le tribunal. La police s’en sert comme instrument de dernier recours, quand une affaire est parvenue dans une impasse. Dans son usage effectif, tel que nous avons pu l’observer, le polygraphe sert à écarter un suspect (le suspect innocent réussit son test) ; les auteurs potentiels de crime refusent en général, conseillés par leur avocat, de passer ce test. Nous avons peu d’expertises d’ADN dans notre échantillon (4). Cette technique est d’usage récent. Dans tous les cas, le résultat de l’expertise d’ADN ne s’est pas révélé concluant, soit qu’il permettait de disculper un suspect, soit que les résultats de l’analyse n’étaient pas assez persuasifs pour qu’on en tire une conclusion. Il faut donc retrancher 15 cas sur les 40 affaires, où une forme d’expertise a joué un rôle significatif – mais jamais déterminant, à une exception près – dans l’élucidation d’une affaire. Considérées séparément, les diverses techniques ont un apport bien modeste. Le rôle le plus important est tenu par « l’information » (5 % des affaires), une appellation composite qui recouvre la consultation de banques de données et le travail des unités de renseignement. Considérées ensemble, ces techniques d’expertise ont contribué à l’élucidation de 25 affaires, soit 16 % du total. Ce pourcentage est en réalité moindre, car plusieurs expertises ont parfois joué un rôle modeste au sein de la même affaire. Notons que l’analyse de la scène de crime elle-même, qui fait présentement l’objet de plusieurs séries télévisées aux États-Unis, n’a joué aucun rôle.

En conclusion

Il y a, en reprenant un concept formulé par Habermas, un « intérêt de connaissance » à définir le policier comme travailleur du savoir. Il se trouve que cette définition s’applique originellement au théoricien lui-même qui se penche sur la police. En définissant la police comme travail du savoir, le chercheur s’assure donc qu’il est d’emblée en pays de connaissance. Le travail du savoir, il connaît bien, puisque c’est en principe ce qu’il fait ! Cependant, voir dans l’enquête policière un processus d’acquisition de savoir n’est pas lui faire violence par intérêt de connaissance. Le mot « enquête » signifie étymologiquement « recherche pour savoir » et, en fait, les mots « enquête » et « investigation » ont été fréquemment utilisés dans le titre d’ouvrages de philosophie (par exemple, dans L’enquête de Hume et Les investigations philosophiques de Wittgenstein).

Néanmoins, pour que l’enquête policière s’actualise comme travail du savoir, encore faut-il qu’elle s’enclenche et se déploie. Or nous avons trouvé que dans 56 % des affaires d’homicide que nous avons examinées, la police parvenait à élucider la cause en une heure ou moins[4] et que dans 71-78 % des cas, l’élucidation était acquise en moins de 24 heures. Comme telle, l’élucidation d’une affaire obéit moins à une logique de cueillette du savoir qu’à un impératif de rapidité d’intervention. De façon intéressante, j’ai trouvé fort peu d’affaires où la police suivait d’abord une fausse piste et devait changer l’orientation de son enquête, alors que les fausses pistes sont un ressort essentiel au dénouement d’une intrigue dans une fiction policière. De façon paradoxale, c’est dans les affaires non élucidées que l’investigation s’accomplit comme quête d’un savoir, cette quête étant alors infructueuse. Je remarquerai en outre que l’expertise scientifique, le renseignement criminel et la consultation des banques de données, qui correspondent de plus près à la conception qu’on se fait du savoir, ne jouent qu’un rôle marginal dans l’élucidation des affaires.

En effet, comment parvient-on à élucider une affaire ? En une phrase, on connaît l’auteur d’un homicide parce qu’on apprend son identité de la bouche de quelqu’un (un témoin, un dénonciateur, un informateur de police, etc.). De la même façon, on sait où l’auteur d’un homicide se trouve (ou se cache) parce que quelqu’un le dénonce. Dans cette mesure, l’enquête s’éloigne de la mise en forme d’un savoir pour se rapprocher du transfert des connaissances (de la communication), le policier étant celui qui est en situation passive d’apprentissage par rapport à ses sources d’information. Je ne veux pas nier qu’il soit interdit à un travailleur du savoir de s’informer auprès d’autres personnes. Toutefois, la constitution d’un savoir s’accomplit véritablement dans la production de connaissances plutôt que dans la cueillette d’informations possédées par d’autres personnes. En effet, le processus de production d’un savoir est loin de se réduire à l’interrogatoire de personnes ressources afin de trouver une réponse à un problème. Cet interrogatoire est plus caractéristique d’une quête d’information ou d’enseignement typique de la démarche d’un journaliste ou de celle d’un élève que d’un parcours scientifique.

L’enquêteur est surtout investi dans la préparation et la structuration de la preuve qui doit être présentée au tribunal. Il est assurément en cela un travailleur de l’information et du savoir au sens large. Toutefois, mes recherches sur l’enquête m’ont conduit à penser que la préparation d’une preuve obéissant à l’exigence d’être au-delà de tout doute raisonnable était un processus qu’on ne saurait sans autre précision attribuer à « un travail du savoir » ou à « une construction de sens » (construction of meaning, Innes, 2003 : 25). Il existe un important corpus de textes qui de Hart à Perelman nous a appris que la logique judiciaire était pleinement distincte de l’inférence scientifique. En outre, la constitution d’une preuve suppose tout un ensemble de tâches, la protection physique des indices matériels, celle des témoins, le transport de ces derniers, la gestion des délateurs, qui ne relèvent pas de la collecte d’information ou d’un travail du savoir.

J’aimerais enfin ajouter une remarque qui déborde le cadre des résultats présentés dans ce texte, mais qui est appuyée par toutes mes recherches sur l’homicide. On fait présentement grand cas de la gouvernance en réseau de la sécurité et d’un multilatéralisme qui ferait appel à la collaboration des instances publiques et privées. Je dois reconnaître qu’à part le rare examen d’images captées par des caméras de surveillance installées par l’industrie privée, je n’ai trouvé aucune trace de coopération entre des enquêteurs appartenant au secteur public et au secteur privé. La part du privé est très congrue dans les enquêtes sur le meurtre.

Il ne suit pas de ces conclusions que la thèse sur le policier travailleur du savoir est infirmée. Il reste encore un long chemin à parcourir pour avoir une idée juste de la validité de cette thèse et, surtout, de son champ d’application (car il est sûr que cette thèse traduit un aperçu profond). Nos résultats démontrent toutefois sans ambiguïté que cette thèse doit faire l’objet d’une recherche beaucoup plus explicite pour s’appliquer de façon féconde à l’activité policière.

Parties annexes

Remerciements

Je tiens à remercier vivement le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada qui m’a accordé une subvention pour la poursuite de ces recherches.

Notes

-

[1]

J’ai aussi étudié le délai entre le moment présumé de la commission du crime et son signalement à la police, quand ces moments ne coïncidaient pas (il existe 19 de ces cas). Bien que mon étude porte sur les homicides élucidés par la police, je suis aussi tombé par hasard sur des affaires non résolues (8 affaires non élucidées et 4 affaires qui l’ont été partiellement). Pour 4 des affaires non élucidées sur 9, il existe un délai notable entre la commission du crime et son signalement à la police. Il y a là une piste à suivre.

-

[2]

La résolution d’une affaire de tentative de meurtre n’est facilitée par la survie de la victime que lorsque celle-ci peut identifier son agresseur, préalablement connue d’elle. La probabilité que la victime connaisse son agresseur n’est pas plus élevée dans les affaires de tentative de meurtre que dans les causes d’homicide. Ces types d’agression où la victime et son agresseur se connaissent sont des violences de proximité. Dans les meurtres de proximité, le témoignage des proches supplée dans la résolution expéditive de l’affaire l’absence du témoignage de la victime, décédée. C’est pourquoi la présence d’une proportion de tentatives de meurtres dans notre échantillon ne modifie pas substantiellement le nombre des affaires dont la résolution est expéditive.

-

[3]

Dans son livre phare sur l’enquête criminelle, Richard Ericson concluait, à la suite de Greenwood (1975) et de Sanders (1977), que la tâche des détectives « était de traiter le dossier de suspects déjà disponibles » (In sum, the Detectives’ task was to process readily available suspects (Ericson, 1981 : 136)).

-

[4]

Rappelons à cet égard qu’Innes (2003) range la moitié des affaires d’homicide qu’il a scrutées dans la catégorie des affaires qui se résolvent (plus au moins immédiatement) d’elles-mêmes. Le caractère expéditif de l’élucidation n’est donc pas un trait particulier de mes données.

-

[5]

Disponible en appellant 1-800-THE-IACP.

Références

- Adam, J. & Adam, J. C. (1962). Criminal Investigation. A Practical Textbook for Magistrates, Police Officers and Lawyers. Fifth Edition. London : Sweet & Maxwell Limited.

- Ainsworth, P. B. (2001). Offender Profiling and Crime Analysis. Cullompton, Devon : Willan Publishing.

- Aubry jr., A. S. & Caputo, R. R. (1965). Criminal Interrogation. Springfield, Illinois : Charles C. Thomas.

- Ben-Shakhar, G. & Furedy, J. J. (1990). Theories and Applications in the Detection ofDeception. A Psychophysiological and International Perspective. New York : Springer-Verlag.

- Bennett, W. W. & Hess, K. M. (2001). Criminal Investigation. Sixth Edition. Belmont, CA : Wadsworth-Thomson Learning.

- Brodeur, J.-P. (À paraître/forthcoming). A Treatise on the Police. Cullompton, Devon (UK) : Willan Publishing (chapitre 3).

- Brodeur, J.-P. (2003). Les visages de la police. Pratiques et perceptions. Montréal : Les Presses de l’Université de Montréal.

- Chappell, D., Gordon, R. & Moore, R. (1982). L’enquête criminelle : revue de documents choisis et bibliographi. Ottawa : Solliciteur général, Division de la recherche.

- Clark, F. & Diliberto, K. (1996). Investigating Computer Crime. New York : CRC Press.

- Camps, F. E. & Barber, R. (1966). The Investigation of Murder. London : Michael Joseph Ltd.

- Dash, S., Schwartz, R. F. & Knowloton, R. E. (1959). The Eavesdroppers. New Jersey : Rutgers University Press.

- Deeley, P. (1971). Beyond Breaking Point. London : Arthur Barker Limited.

- Dienstein, W. (1952). Technics for the Crime Investigator. Springfield, Illinois : Charles C. Thomas Publisher.

- Eck, J. E. (1992). Criminal Investigation. In G.W. Cordner & D.C. Hale (ed.), What Works in Policing. Cincinnati : Anderson Publishing Co. (19-34).

- Eisen, M. T., Quas, J. A. & Goodman, G. S. (2002). Memory and Suggestibility in the Forensic Interview. Mahwah, New Jersey : Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

- Ericson, R.V. & Haggerty, K. (1997). Policing the Risk Society. Toronto : University of Toronto Press.

- Ericson, R.V. (1981). Making Crime. A Study of Detective Work. Toronto : Butterworth & Co.

- Forst, B. (1982). Arrest Convictability as a Measure of Police Performance. Washington, DC : National Institute.

- Greenman, F. (1938). Wire-Tapping. Its Relation to Civil Liberties. Stanford, Connecticut : The Overbrook Press.

- Greenwood, P. W., Chaiken, J. & Petersilia, J. (1977). The Criminal Investigation Process. Lexington, Massachusetts : D.C. Heath and Company.

- Greenwood, P. W., Chaiken, J., Perersilia, J. & Prusoff, L. (1975). The criminal Investigation Process : vol. 3. Observations and Analysis. Santa Monica (CA) : Rand Corporation.

- Inbau, F. E. & Reid, J. E. (1967). Criminal Interrogation and Confessions. Second Edition. Haltimore, M.D. : The Williams & Wilkins Compagny.

- Innes, M. (2003). Investigating Murder. Detective Work and the Police Response to Criminal Homicide. Oxford : Oxford University Press.

- International Association of Chiefs of Police (1995). Murder in America : Recommendations from the IACP Murder Summit[5].

- Kirk, P. L. & Thornton, J. I. (1953). Crime Investigation. New York, Toronto : John Wiley & Sons.

- Kaluszinski, M. (2002). La République à l’épreuve du crime : la constitution du crime comme objet politique. 1880-1920. Paris : L.G.D.J., Maison des Sciences de l’homme.

- Krude, T. (2004). DNA. Changing Science and Society. Cambridge : Cambridge University Press.

- Levy, R. (1987). Du suspect au coupable : le travail de police judiciaire. Genève : Éditions Médecine et Hygiène.

- Levy, H. (1996). And the Blood Cried Out. A Prosecutor’s Spellbinding Account of the Power of DNA. New York : Basic Books, Harper Collins Publishers.

- Maguire, M. (2003). Criminal investigation and crime control. In Newburn, T. (ed.) Handbook of Policing (363-393). Cullompton, Devon (UK) : Willan Publishing.

- Maguire, M., Morgan, R. & Reiner, R. (ed.) (1994). The Oxford Handbook of Criminology. New York : Oxford University Press.

- Manning, P. K. (2004). The Narcs’ Game. Organizational and Informational Limits on Drug Law Enforcement. Second Edition. Prospect Heights, Illinois : Waveland Press Inc.

- Maxfield, M. G. (1989). Circumstances in Supplementary Homicide Reports. Criminology, 27 (4), 671-695.

- McConville, M., Sanders, A. & Leng, R. (1991). The Case for the Prosecution. New York : Routledge.

- Mucchielli, L. (2004) L’enquête de police judiciaire en matière d’homicide, Questions pénales, XVI (1), 1-4.

- National Research Council (2003). The Polygraph and Lie Detection. Committee to Review the Scientific Evidence on the Polygraph. Board on Behavioral, Cognitive, and Sensory Sciences and Committee on National Statistics. Division of Behavioral and Social Sciences and Education. Washington, D.C. : The National Academies Press.

- Newburn, T. (ed.) (2005). Policing. Key Readings. Cullompton, Devon (UK) : Willan Publishing.

- Niceforo, A. (1907). La police et l’enquête judiciaire scientifiques. Paris : Librairie Universelle.

- Ocqueteau, F. (2004). Les commissaires de police en quête d’identité professionnelle. Paris : IHESI-CERSA (textes polycopiés).

- Osterburg, J. W. & Ward, R. H. (2000). Criminal Investigation. A Method for Reconstructing the Past. Cincinnati, OH : Anderson Pub.

- Palmiotto, J. M. (1994). Criminal Investigation. Chicago : Nelson-Hall Publishers.

- Riedel, M., Zahn, M. A. & Mock, L. (1985). The Nature and Patterns of American Homicide. Washington, DC : Government Printing Office.

- Rossmo, K.D. (2003). Geographic Profiling. New York : CRC Press.

- Sanders, W. (1977). Detective Work. New York : Free Press.

- Sanders, A. & Young, R. (2002). From suspect to trial. In Maguire, M., Morgan, R., Reiner, R. (ed.) The Oxford Handbook of Criminology (1034-1075). Third Edition, New York : Oxford University Press.

- Simon, D. (1991). Homicide. Boston : Little, Brown.

- Skogan, W. & Frydl, K. (2003). Fairness and Effectiveness in Policing : The Evidence. Washington, D.C. : The National Academies Press.

- Skolnick, J. (1966). Justice without Trial. New York : John Wiley and Sons.

- Smith, N. & Flanagan, C. (2000). The Effective Detective : Identifying the Skills of an Effective SIO. London : Home Office, Police Research Series, Paper 122.

- Tremblay, P. & Tremblay, M. (2000). Les pratiques d’enquête criminelle : fautes, dilemmes, tentations, Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique, 43 (1), 82-103.

- Turvey, B. E. (ed.) (2002). Criminal Profiling. An Introduction to Behavioral Evidence Analysis. New York, Boston : Academic Press.

- Wellford, C. & Cronin, J. (1999). An Analysis of Variables Affecting the Clearance of Homicides : a Multistate Study. Washington, DC : Justice Research and Statistics Association.

- Wilson, J. Q. (1978). The Investigators. New York : Basic Books.

Liste des tableaux

Tableau 1

Temps comparés de résolution (Brodeur et Wellford et Cronin, 1999)

L’identification et la localisation coïncident immédiatement ou presque avec l’arrivée des policiers (patrouilleurs)

Dans les affaires impliquant plusieurs suspects, le nombre des enquêtes de localisation dépasse le nombre des enquêtes d’identification (deux suspects peuvent être simultanément identifiés, mais il faudra deux enquêtes distinctes pour les localiser).

Tableau 2

Facteurs opérant dans l’enquête d’identification

Tableau 3

Facteurs opérant dans l’enquête de localisation

Tableau 4

Rôle de l’expertise