Abstracts

Résumé

Cet article présente une contribution de la science économique à la compréhension du dopage dans le sport professionnel, ce dernier s’étant recomposé autour des valeurs du système libéral, productiviste et globalisé contemporain. Ainsi, nous tentons de répondre à trois interrogations. Pourquoi se dope-t-on ? Quelles sont les caractéristiques du marché mondial des substances dopantes ? Pour quelles raisons le dopage se développe-t-il malgré la mise en oeuvre de politiques internationales de contrôle et de répression inédites ?

La complexité de ce phénomène justifie le recours à plusieurs corpus. Selon la théorie du crime, une conduite dopante relève d’une décision individuelle et rationnelle prise en fonction des avantages et des coûts attendus. La théorie des jeux vise à dépasser ce strict calcul en intégrant les interactions stratégiques entre les sportifs qui déterminent leurs choix : ne pas se doper, se doper de façon prudente ou risquée, etc. Toutefois, lorsque le dopage devient systémique, seule l’approche institutionnaliste permet de prendre en compte les pratiques collectives.

L’ampleur du dopage a augmenté avec la mondialisation économique du sport à partir des années 1990. L’essor de ce marché lucratif a été favorisé par une croissance rapide du chiffre d’affaires du secteur « sport », une valorisation de la performance, une forte évolution de la pharmacopée et une révolution des ventes par Internet. L’offre de dopage repose sur une spécialisation internationale du travail entre pays (production, transit, hébergement de sites de commercialisation, consommation). L’évaluation de la demande et des flux financiers qui en découlent souligne l’importance de cette industrie souterraine.

En dépit de la création de nouvelles institutions et procédures ad hoc (agences mondiales et nationales antidopage, code mondial antidopage), le dopage ne semble pas régresser. Une crise des finalités du sport de compétition, une défaillance de la gouvernance du sport mondial et un déficit de régulation de ses dérives expliquent cet échec. Un tel constat rend nécessaire la refondation du système sportif international et l’émergence d’une instance de lutte contre le dopage totalement indépendante du pouvoir sportif.

Mots-clés :

- dopage,

- sport,

- théories économiques,

- mondialisation,

- régulation

Abstract

This article presents the contribution of economists to the understanding of doping in professional sports, which has been remodelled based on the values of the contemporary liberal, productivist and globalised system. We therefore try to answer three questions: Why do athletes take drugs? What are the features of the global market for drugs? Why has doping developed, despite the implementation of international drug control policies and unprecedented crackdowns?

The very complexity of this phenomenon justifies the use of several bodies of work. According to the theory of crime, drug-taking is an individual and rational decision that is made based on the expected advantages and costs. Game theory aims to go beyond this narrow calculation by integrating the strategic interactions between athletes that determine their choices: not to take drugs, or to take drugs in a careful or risky way, etc. However, when doping becomes systemic, only an institutional approach can take collective practices into account.

Since the 1990s, doping has increased with the economic globalisation of sport. The rise of this lucrative market was boosted by a rapid growth in the turnover of the “sports” sector, an enhanced value of performance, a strong development in pharmacopoeia and a revolution of sales by internet. Drug-use supply is based on an international specialisation of labour between countries (production, transit, hosting commercial sites and consumption). Assessing the supply and the flow of funds that result from it highlights the importance of this hidden industry.

Despite the creation of new institutions and ad hoc procedures (global and national anti-doping agencies or the World Anti-Doping Code), doping does not appear to be declining. This failure can be explained by a crisis in the aims of competitive sport, a weakness of governance in world sports and a lack of regulation of these unwanted abuses. Such a finding demands that the international system of sport be restructured and that an anti-doping authority that is totally independent of sport be created.

Keywords:

- doping,

- sport,

- economic theories,

- globalisation,

- regulation

Resumen

Este artículo presenta la contribución del economista a la comprensión del dopaje en el deporte profesional, ya que este último se recompuso en torno a los valores del sistema liberal, productivista y globalizado contemporáneo. Trataremos de responder a tres preguntas. ¿Por qué se dopan los deportistas? ¿Cuáles son las características del mercado mundial de las sustancias dopantes? ¿Por qué el dopaje se desarrolla a pesar de la aplicación de políticas internacionales de control y de represión inéditas?

La complejidad de este fenómeno justifica el recurso a numerosos corpus. Según la teoría del crimen, una conducta de dopaje depende de una decisión individual y racional que se adopta en función de las ventajas y de los costos esperados. La teoría de los juegos apunta a superar este cálculo estricto integrando las interacciones estratégicas que determinan la elección entre los deportistas: no doparse, doparse de manera prudente o arriesgada, etc. Sin embargo, cuando el dopaje llega a ser sistémico, solo el enfoque institucionalista permite tomar en cuenta las prácticas colectivas.

La amplitud del dopaje ha aumentado con la mundialización económica del deporte a partir de los años 90. El auge de este mercado lucrativo se vio favorecido por un crecimiento rápido de la cifra de negocios del sector de deportes, una valorización del rendimiento, una fuerte evolución de la farmacopea y una revolución de las ventas por internet. La oferta de dopaje se apoye sobre la especualizacion internacional del trabajo entre países (producción, tránsito, albergue de sitios de comercialización, consumo). La evaluación de la demanda de los flujos financieros que surgen de esta situación subraya la importancia de esta industria ocultada.

A pesar de la creación de nuevas instituciones y procedimientos ad hoc (agencias mundiales y nacionales antidopaje, código mundial antidopaje), el dopaje parece no retroceder. Una crisis de las finalidades del deporte competitivo, una deficiencia en la gobernanza del deporte mundial y un déficit de regulación de sus desviaciones explican este fracaso. Tal constatación hace necesaria la refundación del sistema deportivo internacional y del surgimiento de una instancia de lucha contra el dopaje, totalmente independiente del poder deportivo.

Palabras clave:

- dopaje,

- deporte,

- teorías económicas,

- mundialización,

- regulación

Article body

Sport, dopage et analyse économique

Terme polysémique, notion surdéterminée aux multiples significations, le sport échappe à une définition univoque et soulève trois séries de difficultés : une ambiguïté sémantique, une ambivalence des valeurs, un paradoxe des finalités. Traditionnellement, et stricto sensu, le sport est caractérisé par quatre critères cumulatifs : une situation motrice (un effort musculaire), une compétition (un vainqueur et des vaincus), des règles et une institution (Loret, 1995). Les travaux sociologiques et historiques établissent que le sport tel que nous le connaissons au XXIe siècle apparaît au XIXe siècle en Angleterre, berceau de la révolution industrielle. Ce pays codifie alors, puis exporte dans le monde entier, de nombreux jeux issus du Moyen Âge, en les adaptant aux principes de la société industrielle : la compétition et la concurrence (Queval, 2004 ; Vigarello, 2002). Il n’y a donc pas une continuité entre sports antiques et sports modernes. Vers 1850, une première rupture décisive va entériner la séparation entre le sport et le jeu. Au XXe siècle, une seconde rupture fondamentale intervient avec, principalement à partir des années 1990, le basculement du sport professionnel dans la sphère du marché et la mobilisation de la science pour améliorer la « productivité » athlétique.

Dès lors, les finalités du modèle sportif actuel (exploitation du potentiel physique, dépassement de soi, performance, valeur d’échange, domination) diffèrent radicalement de celles de l’éducation physique (formation, santé, connaissance et construction de soi, apprentissage de la mesure et de la limite) ou de celles des sports « californiens » nés dans les années 1970 (entretien du potentiel physique, participation, valeur d’usage, émotion, connivence). Le sport professionnel s’immerge dans l’évaluation, le classement, la comparaison et le palmarès. Ces ressorts créent et amplifient les différences de qualité. Les disciplines les plus populaires occupent de vastes marchés à haut rendement. Seuls les vainqueurs captent l’essentiel des rémunérations, car le libre jeu du marché du spectacle, des médias et de la publicité segmente la distribution des revenus. En conséquence, le sport devient un bien extrinsèque (Cohen, 2012) pour les actionnaires, commanditaires, diffuseurs, équipementiers et sportifs professionnels, avec pour valeurs l’argent, le statut social et le prestige. Alors qu’il était originellement plutôt un bien intrinsèque, avec pour valeurs le plaisir, l’effort et la coopération. Aussi qualifie-t-on désormais d’industrie du sport les relations économiques qui traversent le système sportif au sein duquel le supporteur devient un consommateur, le club une marque, le sportif un professionnel, le sport une marchandise.

Plus que jamais, les institutions sportives ont à gérer des impératifs contradictoires : le statut du sport comme activité éducative codifiée et ses enjeux financiers, les exigences de la dignité humaine et celles de la performance. Il est vrai que la singularité du sport est d’articuler deux systèmes de représentation opposés : d’un côté, le sport participe d’une exaltation de la nature, de l’équilibre et de la santé ; de l’autre côté, il relève d’une injonction à la performance absolue qui ouvre sur l’artifice, à savoir le dopage (Bourg, 2014). De fait, le pouvoir sportif sera amené à sanctionner l’emploi de dopants alors même que la devise olympique est « plus vite, plus haut, plus fort ». Il faut rappeler en effet que le dopage n’était pas une infraction aux règles sportives et n’avait pas d’actualité répressive jusqu’à son interdiction consécutive à plusieurs drames retransmis à la télévision dans les années 1960 (accidents parfois mortels provoqués par des prises d’amphétamines lors du Tour de France et des Jeux olympiques d’été en 1960). Ces contrôles ont pour but véritable de défendre le mythe sportif (pureté de l’effort, activité saine, égalité des concurrents, incertitude du résultat) par une lutte visible (Bourg, 2008). Avec le temps, la notion de dopage va se préciser. Classiquement, elle se définit comme l’ensemble des moyens illicites utilisés par un sportif pour augmenter artificiellement ses performances à l’entraînement et en compétition. Techniquement, une liste des substances ou méthodes proscrites a été élaborée à partir de trois principes : le produit possède le potentiel d’améliorer la performance, il constitue un risque pour la santé, il est contraire à l’éthique du sport. Dorénavant, pour qu’un produit fasse partie de la liste, il suffit qu’au moins deux critères sur trois soient remplis.

Certes, le dopage a toujours existé (Mondenard, 2004). Malgré tout, sa nature a profondément changé. Depuis un quart de siècle, le très haut niveau des performances contribue à assurer un retour sur investissement direct (chiffres d’affaires, profits) ou indirect (promotion, image) aux financeurs privés du sport mis en spectacle. Ce nouvel âge du sport business agit de deux manières sur le dopage : en amplifiant la tentation d’y recourir ; en donnant les moyens aux sportifs d’en minimiser les risques. Le dopage passe du stade artisanal au stade industriel. Il ne s’agit plus seulement de stimuler un organisme fatigué ou de le réparer. Le sport se transforme en un « laboratoire de l’humain » (Queval, 2004). Les progrès du savoir scientifique sont expérimentés pour améliorer constamment les performances, mais de façon indécelable et efficace. Le dopage s’inscrit à la fois dans une transformation sociétale (esprit de concurrence et obligation de résultat) qui exige de l’individu qu’il soit meilleur que lui-même, et dans un mouvement global de médicalisation qui s’accompagne d’une instrumentalisation du corps. C’est ce qui différencie le dopage d’hier et le dopage d’aujourd’hui. C’est pourquoi, il s’est largement propagé sous la pression de quatre facteurs : la croissance rapide du chiffre d’affaires mondial du sport professionnel ; le culte de la réussite individuelle avec une survalorisation de la compétition ; la forte évolution de la pharmacopée avec une offre diversifiée de dopants et de substances en masquant l’usage ou en atténuant les effets secondaires ; la distribution de ces produits par Internet, vecteur d’approvisionnement sans ordonnance, universel, discret et direct.

Lorsque la recherche économique investit un nouveau domaine de l’activité humaine, comme c’est le cas avec le dopage dans le sport, deux attitudes sont possibles. La première consiste à vouloir montrer que les hypothèses fondamentales d’un corpus d’explication des phénomènes économiques s’appliquent aussi bien à ce domaine nouveau. C’est par exemple la démarche de Gary S. Becker (1964-1975 ; 1968), Grossman et Murphy (2004) s’intéressant au mariage ou aux activités délictueuses. Les hypothèses de rationalité des agents et de l’efficience du marché sont utilisées comme pour le banal échange de biens et de services. On peut voir dans cette attitude une sorte de prosélytisme : l’excellence de la théorie est démontrée par l’étendue sans limites de son champ d’application. La seconde attitude peut être qualifiée d’éclectique. Elle consiste à partir de la connaissance des faits et à chercher quels sont les éléments théoriques qui semblent les plus pertinents pour les expliquer. Le chercheur se garde alors d’une allégeance a priori envers tel ou tel corpus. Il considère l’ensemble des théories économiques comme une « boîte à outils ». C’est le parti pris de cet article dont la préoccupation majeure est de contribuer à décoder un phénomène complexe.

Plusieurs instruments de l’analyse économique, d’inspiration néoclassique ou hétérodoxe, sont donc mobilisés pour éclairer une série de questionnements. Le sportif qui fait usage de produits dopants est-il rationnel ? Quel est le niveau de consommation de ces substances ? Quel est l’impact de la globalisation du sport sur le commerce illégal de drogues ou de médicaments à usage non médical ? Quels sont les acteurs et les filières de ce marché ? Quelles réformes de la gouvernance du sport mondial et quels moyens de régulation doit-on envisager pour réduire ces dérives ? Que peut dire l’économiste en réponse à ces interrogations ? Les difficultés pour appréhender la réalité protéiforme de ces problématiques justifient la diversité des choix méthodologiques et la structuration de cette réflexion autour de trois thématiques principales : les déterminants du dopage, avec une double approche microéconomique et institutionnaliste (1) ; le fonctionnement du marché mondial du dopage, avec une vision macroéconomique (2) ; les politiques antidopage et les solutions pour lutter contre les dérives des comportements individuels ou collectifs et des logiques institutionnelles, sur le plan des finalités du sport, de la gouvernance et de la régulation sportive ou publique (3).

Les déterminants du dopage : analyse microéconomique vs approche institutionnaliste

Les causes du dopage sont recherchées à partir de trois thèses. Chacune détient une part de vérité, mais aucune à elle seule ne peut prétendre l’expliquer totalement. La décision de se doper revêt deux caractéristiques (Bourg, 2014), lesquelles peuvent être étudiées avec deux instruments théoriques : une action illicite par la transgression d’une règle (la théorie du crime) ; une stratégie pour se procurer un avantage concurrentiel (la théorie des jeux). La microéconomie n’intégrant pas les comportements collectifs de dopage organisé, il est opportun de recourir à la théorie de la « main visible » des institutions (l’approche institutionnaliste).

La théorie du crime

L’idée centrale est qu’un sportif opte pour cette tricherie selon un calcul individuel coûts/bénéfices. À partir des travaux de Gary S Becker (1964-1975 ; 1968), il est possible de dire que les conduites dopantes dans le sport relèvent d’une approche rationnelle en matière de coût d’opportunité avec une évaluation des coûts du dopage et des risques d’être contrôlé positif, d’être sanctionné et d’être malade, et ce, comparativement avec les gains financiers et de notoriété ainsi obtenus. Dans l’hypothèse où l’espérance d’utilité nette (différence entre les avantages et les coûts) est supérieure à la désutilité du dopage (valorisation de l’aversion pour le risque, de la peur du déshonneur et du respect de l’éthique), le sportif commettra cette tricherie.

L’athlète opère donc en permanence un calcul économique qui lui permet d’arbitrer entre des choix contradictoires, et il a intérêt à se doper s’il en tire une espérance de gain net (G) telle que :

Si le calcul économique intègre des externalités, la décision pourra être infléchie par deux variantes traduisant le cas d’un sportif qui a certaines valeurs morales et qui mesure le risque réel pour sa santé future engendré par le dopage. Le sportif doit faire un choix : utiliser certaines méthodes interdites figurant en tant que telles sur la liste établie par l’Agence mondiale antidopage (AMA), avec le risque d’être pris lors d’un contrôle inopiné ou en compétition, et sanctionné ; ou ne pas les utiliser, ce qui revient pour l’athlète à s’imposer un handicap dans la mesure où la victoire et le record sont déterminés avec un écart très faible (moins de 0,5 % dans la plupart des disciplines). Alors que le recours à certains produits permet d’augmenter ses capacités de 10 % ou plus, avec un risque de subir un contrôle antidopage positif très faible, entre 0 % et 3 % en moyenne.

Illustrons un tel calcul économique en supposant qu’un champion cycliste C.C [1] soit tenté de prendre des substances illicites pour améliorer sa productivité et donc ses revenus futurs. Dans une telle configuration, C.C va bénéficier d’avantages nets considérables : un revenu brut annuel de 23 millions d’euros, un investissement lié à l’acte de dopage de 100 000 euros par saison, une valeur des revenus légaux abandonnés estimée à 300 000 euros, soit le montant obtenu dans la même activité professionnelle, mais sans avoir recours à des substances illégales, et une « valeur » pour le risque d’être pris et la sanction voisine de 0. L’acte de dopage de C.C est donc une conséquence de son libre choix et, notamment dans le cadre du choix intertemporel, de sa grande préférence pour le présent liée à la particularité de son métier (brièveté et aléas de la carrière).

La difficulté avec cette approche du comportement du sportif qui se dope est que certaines variables ne sont ni clairement observables, ni mesurables. De plus, le paradigme assimilant l’athlète à l’homo economicus repose sur plusieurs postulats contestables : les sportifs font ce qu’ils préfèrent et ont la capacité de comparer la peine encourue, pondérée par son risque, à la satisfaction retirée de leur acte de dopage (rationalité) ; les sportifs sont les meilleurs juges de leur bien-être, cette souveraineté du consommateur suppose une capacité à classer toutes les combinaisons possibles de produits dopants selon les niveaux de satisfaction (perfection de l’information) ; les sportifs sont des agents autonomes mus par des intérêts matériels et financiers (choix individuel et marchand) ; les athlètes qui se dopent ont un comportement déviant par rapport à une éthique (pureté du sport).

La théorie des jeux

La théorie des jeux permet de dépasser l’analyse de la décision économique individuelle avec la prise en compte des interactions stratégiques (Berentsen, 2002 ; Haugen, 2004). Le sportif sait qu’il est en compétition avec trois catégories d’athlètes : ceux qui ne se dopent pas ou plus (une minorité), ceux qui se dopent de façon artisanale, imprudente et peu efficace en raison de la modestie du budget disponible, ceux qui se dopent scientifiquement avec des molécules de synthèse indétectables et performantes (une majorité de l’élite). Le dopage soulève un problème relevant de la théorie des jeux en général et du « dilemme du prisonnier » en particulier. Prenons l’exemple de deux athlètes A et B. Chacun d’eux peut soit se doper, soit ne pas le faire. Trois situations se présentent alors. Si les deux ne se dopent pas, une hiérarchie strictement sportive apparaît. Si l’un se dope, mais pas l’autre, le dopage peut suffire à faire gagner le dopé. Si les deux se dopent, et en supposant que les effets des substances consommées soient identiques, la hiérarchie sportive est rétablie.

Quels enseignements tirer de ces cas de figure ? Tout le monde se dope, chacun anticipant que l’autre va se doper. Au final, le résultat sportif est le même, mais tous ont mis leur vie en danger. Chaque athlète aurait intérêt à éviter un comportement illicite, mais l’adopte malgré tout pour se prémunir d’une éventuelle trahison de l’accord. Dans notre exemple, la poursuite indépendante de l’intérêt personnel par les deux athlètes, fait que l’un et l’autre y perdent : en matière de santé, d’espérance de vie et d’éthique. Il existe d’autres situations où tout le monde pourrait être mieux, si les comportements étaient moins individualistes. Chacun aurait intérêt à évoluer dans un climat de confiance, de loyauté et de coopération, mais les agents économiques préfèrent fonctionner sans coordination. Le « dilemme du prisonnier » remet en question le « théorème de la main invisible » selon lequel la recherche du profit personnel est une bonne chose pour la collectivité, et donc pour les membres de celle-ci.

Il est démontré que ce jeu caractéristique du « dilemme du sportif » est instable (Eber, 2008a), et que le gain potentiel du dopage est supérieur à son coût. Chaque sportif est partagé entre sa rationalité individuelle, qui le pousse à utiliser des produits dopants, et sa rationalité collective, qui l’incite au contraire à collaborer à un sport sans dopage. Certes, chaque sportif préférerait exercer sa profession sans se doper, mais chacun est gagnant à se doper si l’autre n’y a pas recours. De ce fait, le dopage devient une stratégie dominante et se généralise. Les conclusions du modèle dépendent donc des valeurs prises par la probabilité de victoire, de contrôle positif et de sanction, ainsi que par le montant de la dotation. Aussi, apparaît-il nécessaire d’accroître le coût du dopage en augmentant la fréquence, l’efficacité des contrôles et le niveau de la sanction, notamment financière, avec un barème discriminant présentant des pénalités plus élevées dans le cas où le tricheur est le vainqueur que dans celui où le tricheur est le perdant (Berentsen, 2002).

Pour certains économistes, l’existence de normes de fair-play, de chartes déontologiques et de programmes d’éducation des jeunes sportifs peut modifier la nature du jeu, offrir une autre issue au « dilemme du prisonnier » et, par ce fait, réduire le dopage (Eber, 2008b). La coordination n’ayant lieu que si chacun anticipe la coordination de l’autre, cette valorisation de l’éthique pour diminuer l’utilité que le sportif associe à une victoire usurpée a pour objet de qualifier d’abus de confiance tout acte de dopage, et ainsi amener les sportifs vers une coordination crédible contre le dopage. L’intérêt personnel du sportif l’incite à adhérer ou non à la coalition. La réduction du dopage peut être ainsi amplifiée, au-delà d’une politique plus répressive, par des accords volontaires des sportifs eux-mêmes, qui peuvent constituer des coalitions stables, dont la taille est suffisante pour diminuer le nombre de tricheurs (Cavagnac, 2009).

Intéressants et utiles, les apports de la théorie des jeux ne doivent cependant pas faire oublier certaines de leurs limites. Tout d’abord, dans plusieurs situations, les hypothèses peuvent être insuffisantes pour déterminer les choix stratégiques, entre autres à partir de considérations uniquement rationnelles, et ce, dans un domaine spécifique et complexe. En outre, l’hypothèse d’une probabilité de victoire identique en cas de dopage généralisé est irréaliste, puisque l’efficacité des substances prises et leur association avec les spécificités de chaque sportif ou de chaque discipline sont inégales. Enfin, les pratiques massives de dopage organisées en réseaux clandestins ne sont pas intégrées.

La théorie de la « main visible » des institutions

Après la « main invisible » du marché, il paraît utile de présenter la « main visible » des institutions, en privilégiant un courant de pensée stimulé notamment par Douglas Cecil North. Dans le sport plus que dans tout autre secteur, des coordinations non marchandes, telles que des conventions, explicites ou non, proviennent des organisations, des coutumes ou des normes, lesquelles ont un rôle essentiel. Il y a un primat du collectif sur l’individuel, car les acteurs sont enracinés dans un milieu très structuré et relativement stable. Le collectif est bien plus qu’une simple addition d’individus. L’acte de dopage apparaît comme la résultante d’enchaînements complexes liés à l’organisation collective du spectacle sportif. L’homo economicus abstrait doit céder la place à l’homo sportivus ancré dans un univers spécifique, dont les décisions s’appuient sur des règles préétablies et des traditions (Bourg, 2014).

L’acte de dopage est-il imputable au comportement de l’athlète, ou est-il la conséquence d’un risque incompressible et inévitable lié à la nature même de la compétition sportive ? À partir de l’analyse néoclassique, le sportif qui se dope est rationnel dans sa décision de transgresser ou non l’interdit. Au sein de ce nouvel « âge » du sport télévisé et commercialisé, le sportif professionnel essaie « d’être mieux, d’être soi, d’être mieux que soi » (Mignon, 2002), en vue d’obtenir des gains matériels et symboliques, mais également pour respecter la logique interne du sport de compétition. Le dopage est considéré par bien des sportifs[2], et par de nombreux médecins, historiens, sociologues, philosophes, comme un moyen parmi d’autres (entraînement physique, préparation mentale, etc.) de « faire » le métier le mieux possible. Dès lors, il constitue selon eux une pratique en hyperconformité avec les valeurs du sport (Laure, 2004 ; Queval, 2004 ; Vigarello, 2002 ; Yonnet, 1998). Le sportif qui se dope ne se considère pas comme un déviant, mais comme un individu qui fait les sacrifices indispensables pour être reconnu, pour surmonter les difficultés de sa profession, pour poursuivre son rêve (Mignon, 2002), et remplir ainsi les termes de son contrat (implicite) de travail, en poussant à l’extrême la logique du haut niveau, suivant en cela les conseils des experts qui l’entourent (Brissonneau, 2007).

Des causalités circulaires opèrent : institutions-règles-comportements. La transaction est privilégiée au lieu de l’action individuelle, pour souligner la connexion entre l’économie, le droit et l’éthique. Ce lien social ainsi que cette dépendance mutuelle expliquent pourquoi les sportifs recherchent une solution acceptable parmi une sélection proposée par les institutions, faute de pouvoir les envisager toutes, et parce qu’ils ont confiance en elles. Toutefois, les institutions sportives, publiques et médicales ont un double rôle contradictoire : elles punissent l’utilisation de dopants et en même temps encouragent les sportifs à dépasser leurs limites physiologiques par des incitations financières et symboliques à la perfection athlétique, ainsi que par une assistance scientifique à la performance.

Cinq séries d’éléments factuels, choisis parmi bien d’autres, illustrent cette ambivalence :

de nombreux experts ont établi formellement que Lance Amstrong avait bénéficié de l’appui de l’Union Cycliste Internationale (UCI)[3] ;

plusieurs témoignages, dont celui de la ministre française des Sports en exercice à cette date, ont démontré la « protection » de l’équipe de France de football[4] en 1998 à l’égard des contrôles antidopage inopinés, avec un statut dérogatoire du droit commun réservé aux futurs champions du monde dans l’« intérêt supérieur » du pays[5]. De plus, la destruction des échantillons prélevés durant la compétition a été accordée à la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), elle-même désireuse d’éviter des contre-analyses quelques années plus tard, un risque potentiel préjudiciable pour l’image de ce sport et la valeur de l’événement ;

des scandales récurrents (dopage planifié par l’État dans l’ex-République démocratique allemande, affaires Puerto en Espagne, Balco aux États-Unis, Festina en France) ont mis en évidence les collusions explicites ou implicites entre les acteurs de l’industrie du spectacle sportif (États, fédérations sportives, organisateurs sportifs, médias, commanditaires, médecins du sport, etc.)[6] ;

l’absence de coopération entre l’instance de régulation du dopage (l’AMA) et l’industrie pharmaceutique pour introduire des marqueurs dans les produits autorisés à être mis sur le marché est révélatrice de leur double jeu intéressé ;

les faibles moyens budgétaires de l’AMA traduisent le manque de volonté réelle de lutter contre le dopage.

Le marché mondial du dopage : analyse macroéconomique

Dans les années 1980, la mutation du capitalisme, de sa forme industrielle et fordienne vers sa forme actuelle, dérégulée, financiarisée et mondialisée, a été fortement criminogène (Gayraud, 2014). Cette dimension devenue systémique, couplée à l’essor des nouvelles technologies et à l’extension de la globalisation, a offert des opportunités inédites aux comportements criminels, de moins en moins marginaux et de plus en plus centraux dans le fonctionnement des marchés. Une congruence des dérives du capitalisme contemporain et de celles du sport business (affairisme, blanchiment de capitaux, corruption, cybercriminalité, etc.) se développe [7] (Andreff, 2013). De fait, l’offre de dopage s’adapte à la demande désormais solvable à des niveaux de pouvoir d’achat totalement nouveaux.

Bien évidemment, il est impossible d’avoir une vision précise des structures et des stratégies de ce marché clandestin aux contours mal définis. L’illégalité de ces marchandises est une source de difficultés méthodologiques liées à l’inexistence de certaines données et aux problèmes de collecte d’informations nécessaires à l‘analyse. Une erreur résiderait dans la supposition que le marché du dopage fonctionne comme un marché légal. Néanmoins, plusieurs faits stylisés peuvent être retirés de l’observation de cette économie du dopage qui prospère parallèlement au chiffre d’affaires du marché pharmaceutique mondial officiel [8], lequel est nourri par une médicalisation croissante des problématiques sociétales et sociales (injonctions permanentes de performances corporelles, esthétiques, mentales ou intellectuelles).

L’offre de dopage

Une filière économique s’est constituée en réseaux transnationaux, avec une division géographique du travail. Quatre pays (Russie, Chine, Inde, Thaïlande) représentent à eux seuls près de 50 % de la production mondiale (Tableau 1). D’autres s’équipent en laboratoires de transformation (Pays-Bas, Suisse, Espagne, Mexique entre autres) ou deviennent des pays de stockage (Belgique, Suisse par exemple). Dans de nombreux pays (la RDA et l’URSS hier, la Russie ou la Chine aujourd’hui), son intrication avec certains pouvoirs politiques, médicaux et sportifs légitime et facilite son essor. Des États peu développés ou en crise de transition ont fait de leur production un moyen de subsistance. C’est le cas des nations d’Europe de l’Est qui disposent de milliers de chimistes au chômage et d’une industrie pharmaceutique considérable, mais sans contrôle. Il a été estimé que ces filières clandestines alimentaient le marché des produits dopants à hauteur de 75 % et les grands groupes pharmaceutiques en fournissaient 25 % après avoir pris conscience, dès les années 1960, de l’intérêt de ce marché émergent (Donati, 2007).

Tableau 1

Les pays producteurs de substances dopantes dans le monde[*]

Historiquement, quelques familles mafieuses italo-américaines qui contrôlaient le trafic de stupéfiants au début des années 1960 ont produit les premiers films avec des acteurs provenant du culturisme, créant ainsi deux nouveaux gisements de chiffre d’affaires : le premier légal, avec le succès de ce type de cinéma dans le monde entier ; le second illégal, avec la stimulation de la demande de stéroïdes anabolisants par la promotion du culte du corps et du muscle (Donati, 2007). Désormais, il y a une réelle convergence entre les marchés de la drogue et des dopants : identité de produits consommés (stimulants, cocaïne, amphétamines, etc.), relation de dépendance et effets toxiques, contrôle par la même grande criminalité internationale (la Russian Organized Crime domine de plus en plus la mafia italo-américaine, hégémonique jusqu’aux années 1990, pour la testostérone, l’hormone de croissance et les stéroïdes anabolisants, et ce, en raison de la compétence de ses laboratoires de fabrication, de la compétitivité des prix pratiqués et de la qualité des produits proposés).

Les trafics internationaux sont facilités par Internet, vecteur face auquel les services douaniers et les autorités sanitaires demeurent impuissants (rapprochement des vendeurs et des acheteurs potentiels, facilité d’acquisition des produits, confidentialité des transactions, réduction des risques). Jusqu’aux années 1990, les médicaments étaient détournés de leur usage thérapeutique. Dorénavant, au moins 40 % des substances dopantes commercialisées de façon illicite circulent grâce à des réseaux qui possèdent plusieurs centaines de serveurs (forums et sites spécialisés) disséminés dans des pays à législation peu contraignante (États-Unis, Pays-Bas par exemple), tandis que l’argent transite par des banques installées dans des paradis fiscaux.

Le médecin constitue un mode d’approvisionnement plus coûteux, et dans ce cas, le but lucratif prime la déontologie professionnelle [9]. Schématiquement, trois types de prestations sont mis sur le marché. Pour 6 000 euros par an, un athlète de niveau national reçoit un plan d’entraînement avec quelques produits de base [10]. Moyennant 30 000 euros, un sportif de niveau international bénéficie d’une médication adaptée à son statut [11]. En contrepartie de 100 000 euros, l’athlète se voit attribuer les hormones les plus sophistiquées avec les substances qui en masquent l’utilisation et en limitent les effets secondaires. Ce troisième niveau de suivi médical est bien évidemment réservé aux champions de très haut niveau (Lance Amstrong ou Marion Jones par exemple dans un passé récent).

La demande de dopage

La demande sociale de produits, en principe prescrits pour des maladies ciblées, mais qui permettent d’améliorer la performance de personnes bien portantes, augmente fortement dans l’ensemble des pays développés.Toutefois, le dopage ne représente qu’une forme particulière de conduite dopante dans la mesure où il n’a de sens juridique et n’est sanctionné que dans le sport, lequel s’est construit sur plusieurs mythes expliquant cette spécificité. C‘est pourquoi les sportifs professionnels ne forment pas la majorité des consommateurs de produits dopants, même s’ils en constituent les figures emblématiques (Tableau 2).

Tableau 2

Typologie des consommateurs de produits dopants dans le monde[*]

Évaluation dans les 26 principaux pays développés, a priori et également, les plus grands consommateurs de ces substances.

Au même titre que la drogue, dont le statut a changé ces dernières décennies, le dopage est un outil et non une fin en soi. Les conduites dopantes relèvent ainsi de l’univers des drogues utilitaires (Laure, 2004) et ont recours à tous les médicaments conçus pour soigner des maladies, avec des quantités de cinq à dix fois supérieures au moins, selon les substances, à la production nécessaire pour couvrir les besoins thérapeutiques [12] (Tableau 3). Aux États-Unis, une étude portant sur les saisies de produits interdits ou illicites a montré que le marché des stéroïdes anabolisants était 100 fois supérieur à celui de l’héroïne, 35 fois celui de la cocaïne et 14 fois celui des hallucinogènes, étant seulement dépassé par le marché du cannabis, 2,4 fois plus important (Donati, 2007).

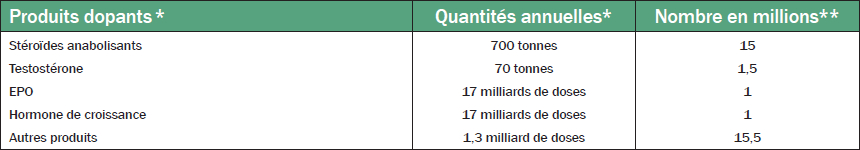

Tableau 3

Les produits dopants utilisés et leurs consommateurs dans le monde

* Estimation basée sur les saisies de produits dopants connues et les « besoins » des consommateurs.

** Évaluation dans les 26 principaux pays développés, a priori et également, les plus grands consommateurs de ces substances.

* Évaluation dans les 23 principaux pays producteurs.

Depuis une vingtaine d’années, une énorme masse de capitaux se déverse sur le sport, laquelle est estimée entre 800 et 900 milliards d’euros pour l’année 2011 (Sorbonne et ICSS), soit environ 1,5 % du PIB mondial. Globalement, et compte tenu du nombre d’athlètes de haut niveau définis comme tels à partir de leur statut professionnel (environ 200 000 consommateurs potentiels), des sommes consacrées à de telles préparations (de 1 à 3 % des budgets des équipes), du chiffre d’affaires des substances les plus utilisées, les flux financiers engendrés chaque année, pour l’ensemble des activités de ce marché mondial du dopage sportif, seraient de l’ordre de 10 milliards d’euros (Tableau 4). Si on ajoute les autres sportifs de haut niveau, mais « amateurs » (de 7 à 8 millions au minimum), les enjeux économiques de cette filière dépasseraient 30 milliards d’euros (Bourg et Gouguet, 2012).

Tableau 4

L’industrie du dopage dans le monde

* Ordres de grandeur définis par Bourg (2010), à partir des consommations estimées pour 7-8 millions de sportifs de haut niveau dans le monde.

** Ordres de grandeur calculés par Donati (2010), à partir des consommations estimées pour 27 millions de sportifs ou de non-sportifs dans le monde.

La population mondiale sportive ou non qui a une conduite dopante, de façon régulière, a été évaluée à 27 millions de personnes (soit un taux de prévalence global de 0,4 % [13]) se décomposant ainsi : 15,5 millions dans les 26 principaux pays développés (taux de prévalence moyen de 1,6 %) et 11,5 millions dans les 160 autres pays (taux de prévalence moyen de 0,2 %). Le chiffre d’affaires de ce marché représenterait 116 milliards d’euros : 71 milliards sous forme de produits dopants, 45 milliards sous forme de suppléments ou de compléments alimentaires (Donati, 2010) [14].

L’échec des politiques antidopage : finalités du sport, gouvernance et régulation

Selon les institutionnalistes, pour changer une société, il convient d’agir sur ses institutions, car si elles favorisent l’émergence de groupes sociaux, elles encadrent simultanément les marges de manoeuvre individuelles. Les sportifs sont insérés dans des réseaux de relations sociales qui jouent un rôle majeur dans le fonctionnement du sport professionnel, lequel rend inefficace toute lutte contre le dopage. La marchandisation du sport induit une crise de sens et l’hypermondialisation s’accompagne d’une défaillance de gouvernance, ainsi que d’un déficit de régulation [15].

L’inefficacité de la lutte antidopage

Le modèle de la théorie du crime analyse les comportements des trafiquants de drogues comme le résultat d’arbitrages purement économiques (Becker, Grossman et Murphy, 2004) et de l’équilibre existant entre les incitations positives (gains) et négatives (sanctions) à commettre, ou non, cet acte [16]. Pour dissuader le sportif qui se dope, il faudrait respecter trois règles : la probabilité que le coupable soit pris doit être forte, les peines doivent être dissuasives, les sanctions doivent être progressives en fonction du nombre des infractions commises. Ce faisant, les autorités publiques et sportives pourraient altérer les conditions du choix rationnel du sportif en modifiant l’environnement institutionnel qui détermine les paramètres du calcul rationnel (Kopp, 2006). Dès lors, deux mécanismes juridiques pourraient être efficients : l’édiction d’une réglementation ex ante (référence à un standard international de qualité, certification de type ISO des athlètes, etc.), la mise en jeu ex post de la responsabilité civile et pénale du sportif qui se dope (indemnisation des dommages causés par le dopé à l’éthique, emprisonnement, etc.).

Le très faible pourcentage de contrôles positifs ne signifie pas pour autant qu’il n’y ait que des sportifs irréprochables. Cela veut simplement dire qu’à partir des produits analysés ou analysables, il n’y a pas eu, ou en très petit nombre, de cas de dopage avérés. Une des raisons majeures de la persistance du dopage provient des asymétries d’information entre celui qui triche et celui qui contrôle. Un décalage fréquent et long d’une vingtaine à une trentaine d’années dans le passé, de cinq à dix ans désormais apparaît entre le début de l’usage par les athlètes de médicaments illicites, la date de son interdiction par l’autorité sportive et surtout ses possibilités de dépistage.

En conséquence, les agents qui participent au marché du spectacle sportif (fédérations, clubs, commanditaires, télévisions, intermédiaires, athlètes…) accomplissent des transactions sans posséder la même information. D’un point de vue théorique comme d’un point de vue empirique, nous savons que plus un marché est opaque, plus ses défaillances sont nombreuses. L’efficacité de la lutte antidopage dépend donc directement de la réduction, voire de la suppression, des asymétries d’information.

Une crise de « sens » et de gouvernance du sport mondial

Avec la voie choisie par le sport professionnel, la société sportive contemporaine compétitive par essence, est désormais marchande par finalité (Bourg et Gouguet, 2010). Si la gouvernance sportive est défaillante, c’est tout d’abord en raison d’une crise des finalités, incertaines et peu lisibles, qui l’affecte (objectifs sportifs/objectifs commerciaux). Si le mouvement sportif a défendu pendant des décennies l’héritage des valeurs « coubertiniennes », dorénavant, ce discours officiel est peu convaincant. L’ampleur des dérives du sport business augmente avec sa mondialisation économique (Andreff, 2012), laquelle exacerbe dans l’économie du sport de mauvaises pratiques qui ressemblent à celles de la mondialisation du capitalisme financier. Plus les flux marchands pénétrant le sport sont importants, plus les risques s’accroissent, à l’image du dévoiement du capitalisme par un système de fraude et de prédation en plein essor (Andreff, 2013). Ce qui témoigne de l’utopie de l’autorégulation de la vie économique par les mécanismes du marché, avec pour résultat la destruction du tissu social et l’éradication de ses fondements moraux dans la mesure où le modèle de l’économie de marché qui organise toute la société obéit à un mobile particulier : le gain (Polanyi, 1983).

En outre d’un point de vue économique, la gouvernance des organes dirigeants (CIO, FIFA, UCI, etc.) s’analyse comme étant simultanément multinationale (présence dans plus de 200 pays avec application des mêmes règles, valeurs et politiques), monopoliste (droit de propriété absolu sur le produit offert au public, aux commanditaires et aux chaînes de télévision) et indépendante (par rapport aux pouvoirs extra-sportifs, voir Andreff, 2012). La conjonction de ces trois facteurs explique que, depuis une trentaine d’années, le mouvement sportif international retire de la vente mondiale de ses événements majeurs d’importantes rentes de monopole à répartir, une configuration qui favorise la triche et la corruption. Les relations circulaires des acteurs publics et privés de l’industrie du sport, ainsi que la chaîne d’obligations réciproques et une communauté d’intérêts, créent les conditions d’une absence de volonté de lutter contre le dopage.

Avec une gouvernance non contestable par la concurrence d’une autre autorité sportive ou par un pouvoir extérieur, supranational et étatique, le CIO par exemple n’est soumis à aucune concurrence sur le marché de l’olympisme. De fait, aucune source potentielle d’incitation à une bonne gouvernance ne s’impose à lui. Dès lors, une organisation multinationale, monopoliste et indépendante n’a qu’une issue pour évaluer ou corriger sa gouvernance, c’est l’audit interne ou externe, qui constitue toutefois une solution à l’efficacité improbable. En effet, les fédérations internationales ont pour cadres juridiques des associations à but non lucratif, relevant souvent pour elles-mêmes et leurs filiales, de droits nationaux peu contraignants ou de paradis fiscaux (Suisse pour le CIO ou la FIFA).

La mondialisation économique du sport a certes entraîné une internationalisation de la lutte antidopage, mais uniquement pour crédibiliser le spectacle conformément aux valeurs supposées du sport. Plusieurs faits attestent que la production et la consommation de substances dopantes ont augmenté ces vingt dernières années, et ce, malgré la création en 1999 de l’AMA : volumes des saisies par la police et les douanes, apparition de nouveaux produits, facilité d’approvisionnement par Internet, mainmise d’organisations criminelles, estimation des détournements de médicaments, enquêtes pour évaluer les conduites dopantes, non-augmentation du pourcentage de contrôles positifs, échec des politiques de répression, etc.

La crédibilité de l’AMA serait accrue si elle avait une réelle indépendance par rapport au mouvement sportif. Les sanctions pour combattre le dopage sont peu dissuasives dans la mesure où des rentes de monopole peuvent être appropriées par la fédération internationale concernée. Comment croire que les moyens nécessaires pour vérifier le respect de l’éthique sportive et médicale et identifier les tricheurs vont être mobilisés par le CIO et les fédérations internationales concernées, dès lors que leurs superstars représentent des gisements de droits commerciaux considérables et des rentes de monopole ?

À tous ces titres, la position de monopole mondial détenue par le pouvoir sportif est problématique pour la gouvernance. Quelques solutions méritent d’être débattues : un démantèlement du monopole mondial de chaque fédération sur son sport, car la concurrence limite les dérives de toute gouvernance et en garantit une qualité minimale ; l’exigence d’une transparence totale sur tous les flux financiers ; l’instauration d’une responsabilité juridique et financière. Toutefois, la dérégulation et la privatisation de l’économie du sport professionnel ont entraîné la disparition d’instruments de souveraineté pour le pouvoir sportif, lequel doit bien souvent se contenter d’interpréter la nouvelle rationalité qu’impulsent de l’extérieur des firmes omniprésentes sur les marchés du sport (commanditaires, diffuseurs, fabricants d’articles de sport, agences de marketing). Ainsi, les institutions sportives sont-elles placées sous la tutelle de sociétés privées qui ne sont responsables que devant leurs actionnaires. Certes, elles conservent le pouvoir de légitimation symbolique des exploits des athlètes et de validation officielle des résultats des compétitions, mais pour le reste, le marché globalisé supplante désormais la régulation sportive.

La mise en oeuvre d’instruments de régulation et la création de nouvelles institutions

Une « bonne » gouvernance dépend de la capacité du système à maîtriser les comportements déviants, les « maux publics globaux » dont le dopage, par des incitations financières ou morales. Pour le mouvement sportif comme pour les États-nations, la rationalité sportive s’est déplacée du champ des moyens à celui des finalités autour d’une vision économicienne du sport de haut niveau. C’est pourquoi la spécialisation de l’AMA, en soi, ne permet pas d’éradiquer le dopage. Actuellement et malgré des avancées significatives, la lutte contre le dopage ne relève pas d’une priorité, car le risque en termes sanitaires pour les athlètes et commerciaux pour les organisateurs sportifs est jugé acceptable. L’exemple des difficultés de lutte contre le dopage illustre le préjudice causé au développement d’un bien public mondial par trois absences (Kaul, Grunberg, Stern, 2003) : la « juridiction gap » (l’inexistence d’un cadre institutionnel susceptible de gérer un bien public mondial), la « participation gap » (le manque de légitimité des instances internationales et de souveraineté des citoyens), l’« incentive gap » (l’inexistence d’incitations et de sanctions). Dans une perspective critique de l’ordre établi fondé sur la primauté des relations de marché imposées dans toutes les interactions entre le sport et son environnement, la production d’un bien public mondial sportif (BPMS) suppose une régulation forte émanant d’acteurs publics ou d’instances privées indépendantes.

Les institutions sportives internationales sont trop nombreuses, peu actives et souvent contestées dans leur rôle et leurs objectifs. Aussi convient-il de revoir les organes et les champs de gouvernance afin de clarifier leurs fonctions, de légitimer leurs mandats et de renforcer leurs pouvoirs. Pour contribuer à instaurer une véritable gouvernance mondiale, une organisation supranationale spécialisée pourrait être créée : le Programme mondial de l’humanité pour le sport (PMHS). Cette instance de coordination, démocratique et reconnue, s’intégrerait dans un système refondu des Nations Unies. Cela pourrait prendre la forme de l’Organisation mondiale de l’humanité sur la base constitutionnelle de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et des déclarations successives en matière de droits économiques, sociaux et culturels (Petrella, 2004).

Au-delà de l’architecture de la gouvernance du sport, deux problèmes de fond demeurent. Tout d’abord, avec sa banalisation, le dopage peut être considéré comme une pratique indissociable de l’activité sportive qu’il accompagne. Le sport s’est structuré selon une croyance au dépassement infini des capacités des individus [17]. La recherche permanente d’exploits et de records conditionne la survie du spectacle sportif. L’assistance médicale à la performance et la compétition de haut niveau fonctionnent de telle sorte qu’il est impossible d’obtenir l’une sans l’autre. Aussi, n’est-il pas vain, absurde et hypocrite de vouloir supprimer le dopage dans un monde de compétition généralisée, le sport moderne s’étant construit sur les mêmes principes libéraux, techniciens et productivistes que le système économique contemporain ? En second lieu, le dopage ne constitue qu’un des ingrédients logiques, si ce n’est éthiquement ou médicalement légitime, du sport de haut niveau dont l’essence est l’amélioration de la performance (Queval, 2010). Ce faisant, la transformation du corps humain, sa technicisation, voire son hybridation par l’exploitation de tous les paramètres de la performance (matériaux, matériels, préparation psychologique, greffes, prothèses) excèdent le problème du dopage stricto sensu. Aussi, ne doit-on pas s’interroger sur les conséquences d’une société de marché, qui installe un culte de la performance individuelle, sur l’identité humaine elle-même ? À l’opposé de Pareto (1966) qui estimait que « la morale n’a rien à faire dans un raisonnement économique », nous pensons en effet que « le dopage et la mondialisation financière du sport » sont certes des questions économiques, mais ne sont pas que des questions économiques !

Appendices

Notes

-

[1]

Cet exemple s’inspire de Lance Amstrong, dont les gains financiers durant sa carrière ont dépassé 100 millions de dollars avec des performances inédites lors de ses sept Tour de France victorieux entre 1999 et 2005, lesquels paraissaient impossibles à expliquer « naturellement ».

-

[2]

Voir parmi les multiples cas de dopage avéré, ceux du coureur cycliste Jacques Anquetil en 1965, de l’athlète Ben Johnson en 1988, du joueur de baseball Mark Mc Gwire en 1999 ou de l’ex-sextuple vainqueur du Tour de France Lance Amstrong en 2012.

-

[3]

Michel Rieu, conseiller scientifique de l’Agence française de lutte contre le dopage, A.F.L.D, (Le Monde 26-27 août 2012) et Pierre Bordry, conseiller d’État et ancien directeur de l’A.F.L.D (L’Équipe 16 janvier 2013).

-

[4]

Soccer

-

[5]

Sénat, 2013, tome II.

-

[6]

« Non, nous n’étions pas dupes ! Oui, nous avons été parfois complices » avouait l’éditorialiste du mensuel Vélo Magazine, appartenant au groupe Amaury, organisateur et propriétaire du Tour de France, après le déclenchement de l’affaire Festina (Vélo Magazine, août 1998).

-

[7]

Par exemple, des fonds illicites provenant du trafic de produits dopants sont transformés en revenus légaux par le biais de mises sur le marché transnational des paris sportifs (évalué entre 200 et 500 milliards d’euros par an avec 80 % de paris clandestins), dont une partie est réinvestie par les organisations criminelles dans les circuits économiques traditionnels (Sorbonne et I.C.S.S, 2014).

-

[8]

292 milliards de dollars pour 2015 selon Global Industry Analysts (Sport et Vie, n°142, janvier-février 2014, Editions Faton, p 60-65).

-

[9]

En Italie, Alessandro Donati, directeur de la recherche du Comité national olympique italien (CON.I), estime qu’il y a 700 médecins prescripteurs de produits dopants ayant chacun de 50 à 100 clients (Le Monde de l’économie, 17 juin 2008). De tels médecins perçoivent des revenus annuels pouvant aller jusqu’à 2 millions d’euros et indexent leur rémunération sur les gains et les performances de leurs clients.

-

[10]

Le Monde 24-25 août 2008, pour une présentation du protocole de préparation d’un coureur de demi-fond, composé d’ozone, d’insuline, de créatine, d’acides aminés, etc.

-

[11]

L’Équipe 7 juin 2008, pour un inventaire de l’accompagnement d’un coureur de sprint, Dwain Chambers, comprenant de la T.H.G, de la testostérone, de l’hormone de croissance, de l’érythropoïétine (E.P.O), etc.

-

[12]

Le Monde de l’économie, 17 juin 2008.

-

[13]

À titre de comparaison, en 2011, le taux de prévalence pour la consommation de cocaïne en Amérique du Nord était de 1,5 % de la population âgée de 15 à 64 ans (OI.CS, 2013).

-

[14]

Ces évaluations doivent être prises avec prudence, en raison du fait qu’elles sont établies à partir d’un prix mondial unique pour chaque produit, alors même que l’on observe une hétérogénéité de leur structure.

-

[15]

La lutte contre le dopage s’inscrit dans un contexte d’impuissance des États à réguler et à réprimer le caractère criminogène du capitalisme contemporain. Sur les 193 États siégeant à l’ONU, les trois quarts ne disposent pas de pouvoirs militaire, financier et judiciaire (Gayraud, 2014).

-

[16]

Toutefois, dans le domaine des drogues illicites, l’échec des politiques répressives sur le trafic et la consommation tend à indiquer que les acteurs de ce marché ne répondent pas aussi directement aux incitations insufflées par les autorités (Poret, 2006).

-

[17]

Ce postulat est contredit par les conclusions d’une étude qui montre que 99 % des capacités physiques et physiologiques humaines étaient atteints en 2007, contre 75 % en 1896 (Berthelot et al, 2007). Ce qui accentuera le recours à de nouvelles formes de dopage encore plus efficaces et indétectables (génie cellulaire, génie génétique, nanotechnologies, etc.).

Bibliographie

- Andreff, W. (2013). Une transition économique inattendue : vers le « cupidalisme » ? Research in Political Economy, 28, 1-48

- Andreff, W. (2012). Mondialisation économique du sport. Bruxelles : De Boeck.

- Becker, G. S. (1964-1975). Human Capital. New York. Columbia University Press, 1ère et 2ème éditions.

- Becker, G. S. (1968). Crime and Punishment: an Economic Approach. Journal of Political Economy, 76, 169-217.

- Becker, G. Grossman, M. et Murphy, K. (2004). The Economic Theory of Illegal Goods: The case of Drugs. N.B.E.R, Working Paper, Series 10976.

- Berentsen, A. (2002). The Economics of doping. European Journal of Political Economy, 18, 109-127.

- Berthelot, G. et al. (2007). La fin du Citius : la progression des records du monde durant l’ère olympique annonce l’épilogue d’une brève quête ultra-physiologique. Paris : I.R.M.E.S.

- Bourg, J-F. (2014). Contribution à une analyse économique des marchés du sport professionnel. Une mise en perspective théorique et empirique. Villeneuve d’Ascq, ANRT.

- Bourg, J-F. (2008). Dopage sportif, 1, 109-127. Paris : Encyclopaedia Universalis, corpus 22, 6e édition.

- Bourg, J-F. et Gouguet, J-J. (2012). Économie du sport. Paris : Repères, La Découverte, 3e édition.

- Bourg, J-F. et Gouguet, J-J.(2010). The Political Economy of Professional Sport. Cheltenham : Edward Elgar.

- Brissonneau, C. (2007). Le dopage dans le cyclisme professionnel au milieu des années 1990 : une reconstruction des valeurs sportives. Déviances et Société, 2 (31).

- Cavagnac, M. (2009). La réduction du dopage par des accords volontaires. Document de travail, CDES, Université de Limoges, LERNA Toulouse School of Economics.

- Cohen, D. (2012). Homo economicus, prophète (égaré) des temps nouveaux. Paris : Albin Michel.

- Donati, A. (2010). Dopage, argent et mondialisation. Symposium AGE-ISMMS, Genève, 12 novembre.

- Donati, A. (2007). World Traffic in doping substances. World Anti-Doping Agency (W.A.D.A), February.

- Eber, N. (2008a). Le dilemme du sportif. Revue d’Economie Politique, 118, 207-227.

- Eber, N. (2008b). The performance-enhancing drug game reconsidered : a fair play approach. Journal of Sports Economics, 5, 318-327.

- Gayraud, J-F. (2014). Le nouveau capitalisme criminal. Paris : Odile Jacob.

- Haugen, K. (2004). The performance-enhancing drug game. Journal of Sports Economics, 5, 67-86.

- Kaul, I., Grunberg, I., Stern M. A. (dir.), 2003. Les biens publics mondiaux. La coopération internationale au XXIe siècle. Paris : Flammarion.

- Kopp, P. (2006). Économie de la drogue. Paris : Repères, La Découverte.

- Laure, P. (2004). Histoire du dopage et des conduites dopantes : les alchimistes de la performance. Paris : Vuibert.

- Loret, A. (1995). Génération Glisse. Paris : Éditions Autrement.

- Mignon, P. (2002). Le dopage : état des lieux sociologiques. Documents du CESAMES, Université René Descartes, Paris 5, 10.

- Mondenard (de), J-P. (2004). Dictionnaire du dopage. Substances, procédés, conduites, dangers.Paris : Masson.

- Organisation internationale de contrôle des stupéfiants (2013). Rapport de l’organisation internationale de contrôle des stupéfiants 2012. New York, Nations Unies, janvier.

- Pareto, V. F. (1966). Manuel d’économie politique. Genève : Droz.

- Petrella, R. (2004). Désir d’humanité. Le droit de rêver. Bruxelles : Labor.

- Polanyi, K. (1983). La grande transformation. Aux origines politiques et économiques de notre temps. Paris : Gallimard.

- Poret, S. (2006). L’impact des politiques répressives sur l’offre de drogues illicites. Une revue de la littérature théorique, Revue économique, 5 (57), p. 1065-1091.

- Queval, I. (2010). La surnature du sportif d’élite : corps entraîné, corps dopé, corps augmenté. Alliage, 67, octobre, p. 53-65.

- Queval, I. (2004). S’accomplir ou se dépasser. Essai sur le sport contemporain. Paris : Gallimard.

- Sénat (2013). L’efficacité de la lutte contre le dopage.Tome I. Le Rapport. Paris, 17 juillet, 238 pages.

- Sénat (2013). L’efficacité de la lutte contre le dopage. Tome II et annexes. Paris, 17 juillet, 782 pages.

- Sorbonne et ICSS (2014). Protéger l’intégrité de la compétition sportive. Le dernier pari du sport moderne. Rapport de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne et de l’International Centre for Sport Security, Paris, mai.

- Vigarello, G. (2002). Du jeu ancien au show sportif. Paris : Seuil.

- Yonnet, P. (1998). Systèmes des sports. Paris : Gallimard.

List of tables

Tableau 1

Les pays producteurs de substances dopantes dans le monde[*]

Tableau 2

Typologie des consommateurs de produits dopants dans le monde[*]

Tableau 3

Les produits dopants utilisés et leurs consommateurs dans le monde

* Estimation basée sur les saisies de produits dopants connues et les « besoins » des consommateurs.

** Évaluation dans les 26 principaux pays développés, a priori et également, les plus grands consommateurs de ces substances.

* Évaluation dans les 23 principaux pays producteurs.

Tableau 4

L’industrie du dopage dans le monde

* Ordres de grandeur définis par Bourg (2010), à partir des consommations estimées pour 7-8 millions de sportifs de haut niveau dans le monde.

** Ordres de grandeur calculés par Donati (2010), à partir des consommations estimées pour 27 millions de sportifs ou de non-sportifs dans le monde.