Abstracts

Résumé

L’article apporte une contribution à l’analyse des processus de mobilité de formation et d’ancrage des étudiants dans les villes universitaires, dans la région Bretagne. À partir d’une méthodologie quantitative, nous réinterrogeons, d’une part, l’hypothèse selon laquelle les étudiants seraient de plus en plus mobiles et, d’autre part, nous nous intéressons à leurs ancrages dans la ville universitaire (pratiques résidentielles et de la ville elle-même). Notre population de référence est celle d’étudiants d’IUT (institut universitaire de technologie), de licence (L1, L2 et L3) et de master (M1 et M2) inscrits dans une université bretonne.

Mots-clés :

- Étudiant,

- mobilité,

- pratique spatiale,

- décohabitation,

- enseignement supérieur en Bretagne

Abstract

This article contributes to the analysis of the processes of student training mobility and anchorage in Brittany's university cities. Using a quantitative methodology, we have re-examined, on the one hand, the hypothesis that students have become more and more mobile, and we have also looked at their anchorage in the university city (both their residential and urban practices per se). Our reference population is that of IUT (technological university institute) students, at bachelor degree level (Ist, 2nd, and 3rd year) and Breton university MA students (1st and 2nd year).

Keywords:

- Student,

- mobility,

- spatial practice,

- living apart,

- Higher Education in Brittany

Article body

Notre article, issu d’une recherche pour le Conseil régional de Bretagne[1] dans le cadre de la préparation de son schéma régional de l’enseignement supérieur et de la recherche (février 2012-janvier 2013), apporte une contribution à l’analyse des processus de mobilité de formation et d’ancrage des étudiants dans les villes universitaires. En effet, il compare, à filière équivalente, les étudiants des antennes de proximité et ceux des pôles universitaires dans les trois champs suivants : leurs caractéristiques sociales, leurs choix d‘université, de sites et de filières ainsi que leurs pratiques spatiales dans la ville universitaire. Précisons qu’en France, le coût d’inscription est identique dans les pôles et les antennes universitaires et qu’il est l’un des plus faibles d’Europe (en 2012, autour de 181 euros pour les étudiants en licence, de 250 euros pour les étudiants en master et de 380 euros pour les étudiants en doctorat).

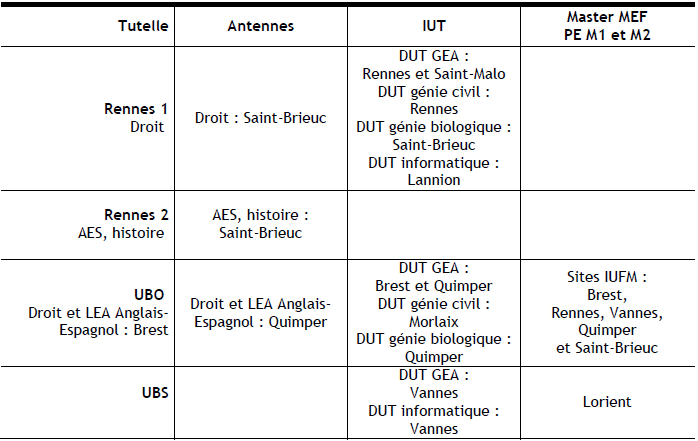

Notre population de référence est celle d’étudiants d’instituts universitaires de technologie (IUT), de licence (L1, L2 et L3) et de master (M1 et M2) inscrits dans une université bretonne (tableau 1). Concernant le choix des filières pour les licences universitaires et les IUT, la sélection s’est portée sur des filières larges et non spécialisées, offertes dans les antennes et dans les pôles. La licence de droit de l’Université de Bretagne occidentale (UBO) et de Rennes 2 permet d’identifier les profils d’une formation à effectifs importants au regard de deux universités et de leurs antennes. D’autres licences s’inscrivent dans une même logique d’observation entre l’université mère et son antenne. C’est le cas des licences en histoire et en administration économique et sociale (AES) à Rennes 2, et en langues étrangères appliquées à l’UBO. Concernant les IUT, la spécialité gestion des entreprises et des administrations (GEA) s’est naturellement imposée pour permettre l’analyse la plus large tant elle est répandue sur l’ensemble du territoire régional, en l’occurrence à Rennes et à Saint-Malo pour l’Université de Rennes 1, à Brest pour l’UBO et à Vannes pour l’Université de Bretagne Sud (UBS). Nous avons également retenu des IUT plus spécifiques comme ceux d’informatique de Vannes pour l’UBS et de Lannion pour Rennes 1. Dans le but d’opérer une comparaison entre l’antenne d’une université et le siège principal d’une autre université, nous avons sélectionné l’IUT de génie civil à Rennes 1 et à Morlaix pour l’UBO. Enfin, pour examiner deux antennes d’universités différentes, nous avons choisi le cas de l’IUT de génie biologique à Saint-Brieuc pour Rennes 1 et à Quimper pour l’UBO. L’objectif consistait aussi à disposer d’un panel varié entre formations plus ou moins spécialisées et plus ou moins techniques. Pour le master, la filière métiers de l’enseignement et de la formation (MEF) s’est imposée, car elle est offerte sur l’ensemble du territoire breton (Vannes, Saint-Brieuc, Quimper, Lorient, Brest et Rennes).

Tableau 1

Les formations retenues

Comme le rappelle Armand Frémont (1994), le schéma de l’enseignement supérieur breton est particulier. Il y a une quarantaine d’années, l’Université de Rennes était unique dans la région et ne jouait qu’un rôle secondaire, les meilleurs étudiants poursuivant leurs études supérieures à Paris. Aujourd’hui, le paysage est tout autre, transformé par les taux de croissance des effectifs (tableau 2) et par les créations d’universités nouvelles, d’antennes et de départements d’IUT. La Bretagne se caractérise désormais par une assez grande dispersion de ses sites d’enseignement supérieur, en lien direct avec son réseau développé de villes moyennes, qui complète la bipolarité exercée par ses deux principales métropoles. Si l’université de Rennes fait partie des plus anciennes de France (fondation en 1735), la scission de 1968 a produit deux entités distinctes, Rennes 1 (UR1) et Rennes 2 (UR2), tandis que Brest créait l’Université de Bretagne occidentale (UBO) l’année suivante. Puis, l’Université de Bretagne Sud (UBS) est venue renforcer le dispositif régional en 1995, en s’implantant à Lorient et à Vannes. Au-delà de cette base formée par ses quatre universités, le territoire régional se distingue également – outre un nombre important de grandes écoles et sections de technicien supérieur qui ne seront pas traitées ici –, par plusieurs antennes universitaires. Ainsi, l’UBO dispose d’établissements à Brest, mais aussi à Quimper et Morlaix, ainsi que Rennes, Saint-Brieuc et Vannes à travers l’Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM). De même, Rennes 1 est présente à Rennes, Saint-Brieuc, Lannion, Saint-Malo, Dinard et Fougères, en plus de quelques stations expérimentales dédiées à la recherche. Rennes 2 quant à elle gère aussi des formations sur le campus briochin. Enfin, l’UBS a installé un IUT à Pontivy.

En contribuant à l’analyse des processus de mobilité de formation et d’ancrage des étudiants dans les villes universitaires, cet article soulève trois approches.

La première explore la mobilité pour étude entre le domicile des parents et la ville de formation de l’étudiant (pôles ou antennes). Dans la pensée collective, les formations délocalisées sont par nature proches des étudiants, donc moins onéreuses, plus faciles d’accès et participent, de fait, à la démocratisation de l’enseignement supérieur. Les antennes délocalisées attireraient des lycéens en grand nombre, des jeunes qui sans elles, par manque de moyen financier, n’auraient jamais franchi le seuil des études supérieures. En revanche, la carte des formations est plus réduite dans les antennes. De fait, on peut se demander si les étudiants inscrits dans des antennes s’engagent dans des voies qui, faute d’être celles qu’ils souhaitent le plus, apparaissent comme celles qui semblent le moins s’écarter de leur goût. « Étudier au pays » découle-t-il d’un vrai choix des étudiants – en lien avec une répartition spatiale des formations relative à l’armature urbaine équilibrée de villes moyennes –, ou ces derniers sont-ils contraints de faire un choix par défaut, faute de ressources financières? Ne peut-on pas également penser que la multiplicité des sites de formation a pour conséquence de circonscrire les ambitions des étudiants en limitant leur mobilité spatiale, composante de la mobilité sociale? Par ailleurs, il nous semble important de se ré-interroger, par le prisme de la population étudiante, sur le processus de mobilité et ses bienfaits supposés. L’accès à la mobilité de formation est peut-être inégal, voire discriminant, ce qui peut relativiser les valeurs positives émises à son égard. N’est-elle pas, au contraire, source de reproduction sociale des élites? En outre, si nous évoquons, de manière sous-jacente, le « droit à la mobilité » en tant qu’accès au bien public « enseignement-formation », se fait jour également une volonté de se former « au pays », un « droit à l’immobilité », invoqué par Jean-Pierre Orfeuil (2011) et Jacques Lévy (2011), qui s’oppose à l’injonction de bouger. Finalement, qu’est-ce que démocratiser l’accès à l’enseignement supérieur? Est-ce proposer aux étudiants des formations qui leur conviennent à proximité de la résidence familiale ou bien favoriser leur mobilité vers des pôles universitaires?

La deuxième approche s’interroge sur le processus d’ancrage au travers des pratiques spatiales des étudiants dans leur ville de formation. Quelle est la circulation étudiante dans la ville? Où se logent les étudiants et par quel biais? Quelle est leur fréquentation de l’espace urbain? Quel est leur degré d’enracinement? Les étudiants sont-ils de simples passants? Ce questionnement participe au débat sur l’impact des étudiants dans les villes petites et moyennes. En effet, le développement universitaire est présenté par les élus locaux comme l’un des moteurs du développement économique local et de la promotion d’une identité pour la ville. L’université permettrait de développer et de conserver la matière grise, la jeunesse plus longtemps sur place. On attend des étudiants une animation culturelle, une ambiance urbaine, un brassage social. Pour autant, tous ces bienfaits mis en exergue sont fonction de nombreux facteurs. Par exemple, si tous les élus attendent beaucoup de l’université pour améliorer l’image de leur ville en matière d’activités culturelles, cela suppose que les étudiants participent activement à la vie de la ville. Mais est-ce vraiment le cas et les infrastructures proposées répondent-elles à leur attente? De même, les impacts de la présence étudiante ne sont visibles que si elle représente une masse numériquement importante, ce qui n’est pas forcément le cas dans toutes les villes moyennes. Celles-ci peuvent-elles prétendre au qualificatif d’universitaires dans le sens où il existerait une vie récréative, festive, conviviale des étudiants ou bien ne sont-elles que des villes d’étudiants, ces derniers n’étant que de « simples passants » (Guy, 1994)?

Enfin, l’article apporte un regard sur le processus de décohabitation et de prise d’autonomie de l’étudiant vis-à-vis de ses parents, puisque les pratiques spatiales sont interrogées par le prisme de deux catégories : les « étudiants-lycéens » (Séchet, 1994), ceux qui vivent sous le toit de leurs parents, et les « décohabitants ». Nous émettons l’hypothèse que les pratiques spatiales dans la ville de formation des deux groupes sont distinctes, révélatrices d’identités étudiantes plurielles et d’ancrages territoriaux différenciés.

Notre article est structuré en trois parties. Nous exposerons, dans un premier temps, le cadre contextuel, conceptuel et méthodologique de la recherche. Puis, nous traiterons des mobilités de formations des étudiants avant d’observer leurs pratiques spatiales dans la ville d’étude – pratiques résidentielles, pratiques du campus et de la ville elle-même.

1. Approche contextuelle, conceptuelle et méthodologique

La première partie de l’article a pour fonction de présenter les éléments de cadrage qui permettront de mieux comprendre les résultats de notre recherche. Tout d’abord, nous exposerons le cadre théorique, puis le cadre conceptuel et enfin le cadre méthodologique.

1.1. Positionnement théorique

Notre étude a pour objectif d’analyser les mobilités de formation des étudiants en Bretagne ainsi que leurs pratiques dans la ville d’étude et sur le campus d’un point de vue sociospatial. De fait, elle mobilise plusieurs notions et concepts qu’il convient de clarifier par le croisement de travaux permettant de positionner notre étude dans l’état de l’art.

Si les sociologues se sont beaucoup intéressés aux étudiants (Boudon, 1973; Bourdieu et Passeron, 1964; Bourdieu, 1979; Duru-Bellat et Mingat, 1988; Cherkaoui, 1978; Merle, 1994; Fave-Bonnet et Clerc, 2001; Erlich, 2012), les géographes ne sont pas en reste. En effet, dans les années 1980, les pouvoirs publics les sollicitent pour observer et analyser la situation critique de l’enseignement supérieur en vue d’établir des politiques publiques ad hoc. À cette période, les universités se trouvent confrontées à une très forte croissance des effectifs étudiants, en particulier de premier cycle, qui induit des dysfonctionnements dans leur accueil. Pour tenter de résoudre cette situation, certaines universités, en lien avec les collectivités locales des villes moyennes, qui voient dans l’enseignement supérieur un facteur de développement économique et un levier de dynamique urbaine, ouvrent des antennes sur un autre site (Filâtre, 1994). C’est dans ce contexte que le ministère de l’Éducation nationale et le ministère de l’Équipement lancent conjointement des appels d’offres de recherches intitulés L’Université et la Ville, dont s’emparent les géographes. Dans la France de l’Ouest, c’est l’Unité de recherches associée au CNRS no 915 (aujourd’hui UMR ESO) qui entame une analyse fine « d’un objet complexe puisqu’il s’agissait d’étudier aussi bien des populations spécifiques, étudiants et enseignants-chercheurs, qu’une institution, l’Université » (Séchet, 1994). Même si cette recherche date de près de 20 ans (Merle, 1994; Allain, 1994; Péron, 1994; Oberti, 1994; de Queiroz, 1994; Mounier, 1994; Séchet, 1994; Pihan, 1994; Le Guen, 1994), nos objets de recherche et notre espace d’étude lui font écho. Néanmoins, des travaux plus récents permettent de nourrir utilement notre réflexion. En effet, les géographes sont particulièrement attentifs aux mobilités étudiantes dans la mesure où « l’étude de la mobilité permet de qualifier les lieux et les espaces en mettant à jour les interactions spatiales qui peuvent exister au sein d’un espace, c’est-à-dire l’influence de la proximité spatiale des lieux sur l’intensité des relations qu’ils peuvent avoir » (Baron etal., 2003). Par exemple, le Groupe de travail sur l’enseignement supérieur, créé en 1993 par le Centre d’études et de recherches sur les qualifications (CÉREQ), a publié un rapport en 2009 intitulé Approches de la mobilité étudiante (Groupe de travail sur l’enseignement supérieur, 2009) qui éclaire les déterminants de la mobilité étudiante. L’influence de la famille et du genre ainsi que l’approche psychosociale des comportements nous ont permis de mieux cerner le processus de mobilité. La recherche de Serge Vassal (1990) sur l’enracinement universitaire et la sédentarité étudiante peut s’appliquer à l’expérience bretonne pour illustrer la décentration imposée. Il en est de même de celle de Frédéric Dumont et de Vincent Piédanna (1998) qui observe l’accès des jeunes aux études supérieures dans le Nord-Pas-de-Calais et évoque la notion de « captivité » des étudiants. Quant aux travaux de Daniel Filâtre (Filâtre etal., 1994; Filâtre, 2004) et d’Alain Bourdin (1995, 1996, 2004), ils permettent de mieux comprendre les rapports entre universités et villes, et de mieux appréhender les liens entre étudiants et pratiques urbaines à l’échelle de la ville d’étude.

1.2. Positionnement conceptuel

Deux concepts balaient de manière transversale notre recherche : celui de mobilité et celui de pratiques spatiales.

Concernant la mobilité, Alain Bourdin (2004) rappelle qu’il en existe plusieurs types, dont la mobilité physique qui correspond au déplacement. Relativement à notre propos, c’est bien le concept de mobilité spatiale que nous convoquons, défini par Michel Lussault et Mathis Stock (2003) « comme l’ensemble des manifestations liées au mouvement des réalités sociales (hommes, objets matériels et immatériels) dans l’espace ». Pour autant, alors que nous voulons analyser les mobilités spatiales de formation des étudiants, devons-nous utiliser le terme de « mobilité » ou bien celui de « migration »? Pour Michel Lussault et Patrick Poncet (2003), la migration est « le déplacement d’un individu ou d’un groupe d’individus, suffisamment durable pour nécessiter un changement de résidence principale et d’habitat et impliquant une modification significative de l’existence sociale quotidienne du (des) migrant(s) ». Pour Eugénie Terrier (2009), les critères entre mobilité et migration sont « la durée de l’installation sur [sic] le lieu de destination qui implique un changement d’habitat, et la distance parcourue, qui doit être suffisamment longue et dépasser l’échelle locale ». Ainsi, elle estime que les termes de « migration » et de « mobilité » ne sont pas des termes concurrents, que la mobilité est une notion large et englobante qui intègre la migration comme type de la mobilité : « Toute migration est une mobilité. Utiliser le mot "migration" est une manière d’être plus précis en mettant en avant certaines caractéristiques du déplacement étudié. En effet, la migration est associée à l’idée d’un déplacement lointain et d’une installation durable sur [sic] le lieu de destination impliquant un changement de résidence », même si elle reconnaît qu’il n’existe pas de règle quantitative qui définit arbitrairement le nombre de kilomètres parcourus et la durée du séjour à partir desquels il serait possible de parler de migration. Selon Florence Cuney (2004), les concepts de mobilité et de migration appliqués aux étudiants ne sont pas synonymes, et elle les distingue en introduisant les notions de « résidence » et d’« espace de vie », ce qui lui permet d’observer trois catégories d’étudiants. La première regroupe ceux qui habitent dans la ville universitaire tout au long de l’année et qui ne rentrent dans leur famille que de manière occasionnelle. Dans ce cas, l’étudiant change d’espace de vie et le concept de migration est employé. La seconde catégorie est composée des étudiants qui disposent aussi d’un logement propre dans la ville d’étude, mais qui, dans leur grande majorité, retournent régulièrement chez leurs parents pour la fin de semaine. Dans ce cas, ce groupe d’étudiants ne change qu’en partie d’espace de vie, c’est pourquoi le terme de mobilité est usité. Enfin, la troisième catégorie rassemble les étudiants qui habitent chez leurs parents, dans le bassin de la ville d’étude et dont les déplacements assimilés aux travailleurs navetteurs sont assimilés à de la mobilité. Nous emploierons ici le concept de mobilité dans son sens générique.

Par pratiques urbaines, nous entendons les pratiques spatiales des étudiants dans leur ville de formation. Le terme de pratique renvoie pour Jean-François Staszak (2003) :

à un mode de vie, au sens où une pratique peut être habituelle, liée à la vie quotidienne : une pratique a souvent une dimension sociétale. Conçue comme l’action d’un sujet, elle résulte de choix plus ou moins conscients, qu’on peut considérer comme sociologiquement déterminée (par un habitus, par exemple) et qui s’exprime par un comportement.

Grâce aux données recueillies au moyen d’un questionnaire, nous cherchons à saisir les « signes spatiaux » (Lussault, 2003) de ces pratiques. Il s’agit bien d’une étude sur l’appropriation de l’espace par l’étudiant : formes d’usage du logement, « formes d’urbanité et de sociabilité des étudiants » (Merle, 1994) à l’échelle de la ville d’étude ou bien du campus. Cette analyse touche aux modes d’occupation de l’espace et nous souhaitons mettre en lumière des variables qui permettraient de distinguer des pratiques distinctes : étudiants cohabitants/décohabitants, femmes-hommes, filières, antennes et pôles universitaires, etc. Comme le précise Pierre Merle (1994), cette étude :

centré[e] sur les publics étudiants, enrichit la connaissance de leur mode de sociabilité, de leurs rapports à la ville, à leur campus, à leurs études. Sont étudiés quelques éléments essentiels de ce qu’il est possible d’appeler le métier étudiant. […] Le rapport des étudiants à leurs études, leur logement, leur campus et leur ville, constitue une façon adéquate de comprendre les structures et les dynamiques individuelles et collectives qui organisent, en filigrane, l’univers étudiant, son unité et sa diversité.

1.3. Positionnement méthodologique

Notre méthodologie repose sur une double approche quantitative : une exploitation de bases de données administratives fournies par les universités, consolidée par des données recueillies au moyen d’un questionnaire.

1.3.1. Une exploitation de bases de données administratives fournies par les universités

Grâce à une consultation approfondie des sites internet des universités, complétée par une lecture attentive de rapports (CESER, 2012, STRATER, 2011), nous avons pu établir l’échantillon retenu pour l’étude, en fonction des questionnements posés. Dès lors, une sélection des requêtes visées a constitué l’étape suivante de la recherche. Parmi les informations mobilisables auprès des services administratifs des universités, les données les mieux à même de répondre à notre problématique ont été choisies dans une optique de complémentarité avec celles recueillies au moyen du questionnaire. Une première série de variables renseigne sur les effectifs en incluant les déterminants élémentaires de la population observée (année de naissance et sexe). Puis, deux catégories d’indicateurs sont composées afin d’établir le profil sociospatial des formations étudiées. Il s’agit, d’une part, de connaître la commune de résidence des étudiants et de la confronter avec celle de leurs parents, dans le but d’interroger l’influence de la proximité dans les logiques guidant l’orientation vers un établissement particulier, par rapport à d’autres critères analysés par à l’aide de l’enquête et, d’autre part, de tenter une distinction sommaire entre groupes sociaux à travers la profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS) des parents ainsi que les éventuels statuts de boursier ou de salarié des étudiants. Enfin, l’année d’obtention du baccalauréat et sa spécialisation permettent de mieux cerner l’origine scolaire du public concerné. Une fois ce corpus collecté, l’hétérogénéité des tableaux chiffrés obtenus a obligé à un traitement préalable visant à harmoniser les données brutes. Il s’est également avéré nécessaire d’écarter de l’analyse des informations apparaissant trop lacunaires dans la mesure où seuls certains établissements les renseignaient. Le matériau ainsi affiné a ensuite fait l’objet de traitements analytiques, statistiques, graphiques et cartographiques.

1.3.2. Les données recueillies au moyen d’un questionnaire (1368 réponses)

Cette approche s’intéresse aussi bien au profil social des étudiants qu’à leurs mobilités et pratiques dans la ville d’étude. La méthodologie adoptée repose sur la base de questionnaires standardisés anonymes, la formulation des questions (fermées, numériques et ouvertes) est conçue de manière simple et claire utilisant uniquement des termes appartenant au langage courant.

Le questionnaire débute par des questions de cadrage relatives aux caractéristiques sociales, familiales et économiques des répondants. Des informations sur le lieu de résidence et la PCS des parents sont également demandées afin de révéler le profil général des étudiants et d’établir des comparaisons selon ces variables socioéconomiques et démographiques au cours du traitement statistique. Un premier groupe de questions a trait au cursus universitaire et porte sur la scolarité, sur les formations antérieures ainsi que sur d’éventuels séjours universitaires à l’étranger. Un deuxième groupe porte sur les raisons qui ont pu influencer le choix du lieu et de la ville d'études. Puis, des questions permettent d’évaluer la satisfaction des répondants à l’égard des conditions d’études et des services qui leur sont proposés. Le troisième groupe de questions traite des pratiques dans la ville d’études. Les étudiants sont invités à fournir des informations sur leur capacité de mobilité et les moyens de transports qu’ils utilisent dans leurs trajets quotidiens. Parce qu’ils doivent souvent quitter le domicile familial, la fréquence de visite au domicile parental est aussi demandée. Les enquêtés doivent aussi indiquer les lieux qu’ils fréquentent le plus souvent dans la ville (hors université) afin d’obtenir des informations précises sur leur pratiques spatiales durant la période universitaire. Le dernier groupe de questions porte sur l’avenir universitaire, et donc sur la formation et le lieu d’étude envisagé après le diplôme en cours de préparation. Notons, enfin, qu’une partie annexe est réservée aux étudiants en master MEF afin de connaitre plus précisément leurs parcours, leurs conditions d’études ainsi que leur degré de satisfaction (formation, site). En prévision d’un entretien qui permettrait de déceler des phénomènes trop faibles quantitativement, les étudiants ont été invités à laisser leurs coordonnées.

Le questionnaire, réalisé auprès d’étudiants, a permis de vérifier la compréhension des questions et d’évaluer le temps nécessaire pour y répondre (environ 15 minutes). Puis, après accord des différents services universitaires contactés, la passation s’est réalisée directement auprès des étudiants sur site de formation. Le protocole fut le suivant : explication de l’objet de l’enquête, précisions pour certaines questions, intervention des enquêteurs pendant toute la durée du remplissage en cas d’incompréhension. L’enquête par questionnaire a été prévue en fin d’année universitaire (avril-juin 2012) et une deuxième vague de passation directe s’est déroulée au début de septembre 2012. Le questionnaire a également été adressé sous format numérique aux étudiants ne pouvant pas être directement sondés (absences en fin d’année universitaire); notons que le nombre de questionnaires retournés est naturellement plus faible avec cette méthode. Au total, 1368 questionnaires ont été récoltés.

Les réponses, recodifiées, ont été regroupées par domaines, puis traitées à l’aide du logiciel d'enquêtes et d'analyse statistique de données Le Sphinx®. Les résultats étant basés sur du déclaratif, une certaine prudence est nécessaire pour les conclusions à en tirer.

2. Une mobilité majoritairement confinée aux limites départementales du site de formation

Selon Eugénie Terrier (2009), la mobilité spatiale est aujourd’hui très valorisée, particulièrement dans les sociétés occidentales qui se mondialisent : « Dans un monde économique qui aspire à la libre circulation des biens et des personnes, à la flexibilité et à l’innovation, la mobilité, associée à l’idée de changement, représente de plus en plus une valeur supérieure à celle de la tradition et de la pérennité. » Comme les vertus prêtées à la mobilité se multiplient, nous avons cherché à savoir si la mobilité étudiante en Bretagne était une réalité et de quelle manière elle se caractérisait.

2.1. Des mobilités étudiantes variées selon les formations suivies et leur localisation

En Bretagne, près des deux tiers des étudiants[2] (64,9 %) suivent leurs études dans le même département que celui de la résidence de leurs parents, 20,8 % viennent d’un autre département breton et 14,3 % d’une autre région. Il apparaît donc que la mobilité des étudiants est une réalité et qu’elle s’inscrit plutôt sur une courte distance. Cependant, une analyse plus fine permet de discerner des nuances, parfois très importantes, entre les filières et les lieux de formation.

La première nuance découle des différents types de formations (en distinguant au sein de notre échantillon les licences des DUT et des masters MEF; tableau 2). Si les répartitions demeurent assez proches, on note déjà quelques écarts significatifs. Par exemple, on remarque que les étudiants de licence ou du master MEF ont pour les deux tiers une mobilité infradépartementale et que les étudiants du tiers restant proviennent à quasi-égalité de la région Bretagne ou d’une autre région. En revanche, les étudiants de DUT présentent une mobilité intrarégionale plus forte (de 10 à 15 points) tandis que la mobilité extrarégionale apparaît légèrement plus faible (de 3 points).

Tableau 2

Mobilité intradépartementale, intrarégionale et extrarégionale des étudiants par filière

Il convient aussi de préciser qu’au sein de chaque type de formation (licence et DUT) des spécificités se font jour suivant les filières (tableau 2).

Pour les licences, la mobilité des étudiants inscrits en droit, AES, histoire ou LEA n’est pas la même. Les étudiants de LEA sont originaires pour 91 % du même département alors qu’ils ne sont que 47 % en histoire. Les étudiants inscrits en histoire et AES sont très mobiles, puisqu’ils proviennent de 20 à 25 % soit d’un autre département, soit d’une autre région. Pour les étudiants de DUT, ceux inscrits en GEA ont une mobilité relativement faible (70 % proviennent du département et 7 %, d’une autre région) alors qu’ils sont près de 30 % à provenir d’une autre région pour le DUT génie civil.

Toutefois, il apparaît nécessaire de pousser nos investigations en croisant filières et sites pour bien comprendre les processus de mobilité étudiante, car c’est véritablement à cette échelle que se dévoilent les particularités (tableau 3).

Tableau 3

Mobilité intradépartementale, intrarégionale et extrarégionale des étudiants par filière et par site de formation

Concernant les licences, quelles que soient les filières, on s’aperçoit que la mobilité étudiante diffère en fonction du site de formation. Les étudiants de licence de Rennes proviennent de l’ensemble de la région en fortes proportions et suivant des flux largement dispersés, qu’il s’agisse de la filière histoire, AES ou droit (carte 1), y compris d’autres sites disposant du même enseignement, et même d’au-delà de la Bretagne pour une part non négligeable des effectifs (28,1 % en histoire, 21,6 % en AES, 14,5 % en droit). L’antenne briochine, dont les étudiants proviennent très majoritairement du même département (95,2 % en droit, 95,6 % en histoire, 80,4 % en AES) se rapproche des licences de l’UBO, qui, que cela soit dans le pôle brestois ou son antenne quimpéroise, demeurent quasi exclusivement restreintes à leur propre département en termes de mobilité étudiante. En effet, plus de 90 % des effectifs sont originaires du Finistère, qu’il s’agisse de la filière droit (carte 1) ou LEA des deux sites, les autres départements, bretons ou non, n’affichant que des valeurs marginales (3 % au maximum), voire souvent nulles. Cette première catégorie tendrait donc à confirmer le rôle capital des antennes universitaires dans le processus de démocratisation de l’enseignement supérieur en termes d’accès facilité par la proximité. Il est même intéressant de noter que le pôle brestois semble ici y apporter une contribution similaire.

Carte 1

La mobilité des étudiants en licence de droit des universités de Rennes 1 (sites de Rennes et Saint-Brieuc) et de Bretagne occidentale (sites de Brest et Quimper)

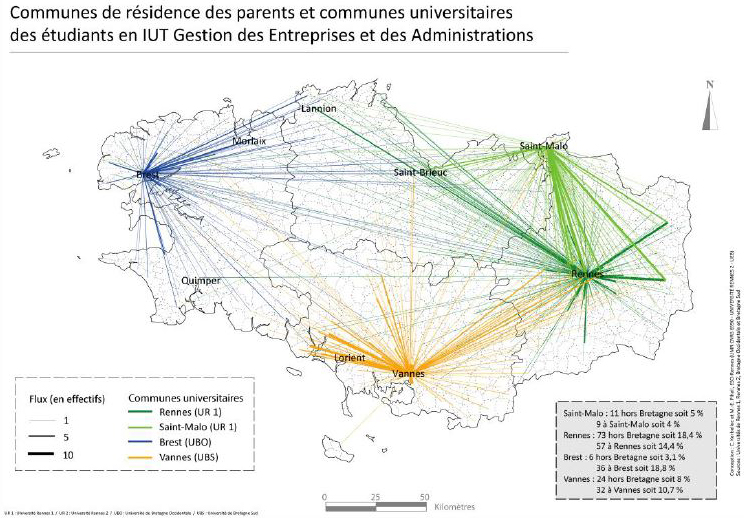

Cependant, l’étude des IUT contraste légèrement avec ce constat, à l’exception des IUT génie biologique de Saint-Brieuc et génie civil de Morlaix, qui recrutent principalement dans leur propre département (61,7 % de Finistériens à Morlaix, 52,4 % de Costarmoricains à Saint-Brieuc) et secondairement dans un autre (23,5 % proviennent des Côtes-d’Armor à Morlaix, 26,7 % d’Ille-et-Vilaine à Saint-Brieuc), les valeurs restant inférieures à 10 % pour les autres départements ou l’ensemble hors Bretagne. En effet, les IUT GEA sont tout aussi répandus en Bretagne que la licence de droit, mais leurs étudiants ne font pas preuve de la même mobilité (carte 2). Certes, la plus grande part d’entre eux provient toujours du même département que celui du site observé, mais dans une proportion moindre, à la seule exception de Rennes (77,5 % à Brest, 73,5 % à Rennes, 71,2 % à Vannes, 62,2 % à Saint-Malo). Surtout, le reste des lieux de provenance est davantage dispersé sur l’ensemble de la région et même en dehors, notamment pour l’IUT de Saint-Malo dont près de 14 % des étudiants ne proviennent pas de Bretagne. L’influence de Rennes apparaît donc nettement moins marquée en ce qui concerne l’IUT GEA, Brest faisant quasiment jeu égal en termes de distance et d’intensité des flux, tandis que l’IUT de Saint-Malo recrute jusque dans l’aire urbaine de Rennes et que celui de Vannes exerce un quasi-monopole dans une grande partie de la Bretagne Sud, là encore jusqu’à Rennes, mais beaucoup moins en direction de Brest.

Carte 2

La mobilité des étudiants en IUT GEA des universités de Rennes 1 (sites de Rennes et Saint-Brieuc), de Bretagne occidentale (Brest) et de Bretagne Sud (Vannes)

Les étudiants en IUT génie civil à Rennes et génie biologique à Saint-Brieuc se singularisent quant à eux par une mobilité régionale modeste, mais remarquable hors Bretagne (31,5 % de recrutement extrarégional pour l’IUT génie civil de Rennes, soit presque autant qu’en Ille-et-Vilaine avec 32,6 %; 15,3 % pour l’IUT génie biologique de Saint-Brieuc). À l’inverse, les étudiants d’IUT informatique pratiquent leur mobilité dans un espace plus étendu et équilibré sur tous les départements bretons à la seule exception logique d’un effet notable de proximité dans la mesure où l’IUT de Lannion recrute assez fortement partout sauf dans le Morbihan où siège celui de Vannes, et vice versa en Côtes-d’Armor pour l’IUT de Vannes.

Quant au master MEF, il concerne des étudiants sensiblement différents de ceux des autres filières, ne serait-ce qu’en raison d’un âge moyen plus élevé et surtout de la majorité féminine qui les compose. Cependant, l’analyse des mobilités ne conclut pas à une distinction spécifique des résultats comme on aurait pu s’y attendre. Il apparaît en effet que les comparaisons entre villes aboutissent au même type de classification dans la mesure où l’on retrouve toujours la prédominance du département de l’établissement considéré dans la provenance de ses effectifs. De même, le pôle rennais reste de loin le site dont les étudiants ont la plus forte mobilité, à la fois en distance et en dispersion. En effet, près de 20 % de ses effectifs de master en métiers de l’enseignement spécialité professeur des écoles proviennent d’un autre département breton et près de 26 % d’autres régions. À l’inverse, la mobilité des étudiants de Quimper, Brest et Lorient reste très localisée (respectivement 90 %, 87,5 % et 79,76 % des étudiants proviennent du même département que celui du site de formation), l’effet université mère vs antenne ne jouant pas ici. Néanmoins, les sites de Vannes et surtout de Saint-Brieuc se singularisent par une plus forte mobilité, puisque les populations concernées sont originaires d’un autre département breton pour respectivement 34,6 % et 12,2 %, et même d’une autre région pour respectivement 10,3 % et 16,4 %.

Pour résumer, au-delà de la filière de formation, le site de celle-ci apparaît être une variable de premier ordre (tableau 4). Il est intéressant de constater que la mobilité de proximité est réelle pour les sites de formation de Brest, Lorient, Quimper, Saint-Brieuc et Saint-Malo, tandis que les sites de Rennes, Vannes, Morlaix et Lannion ont une attractivité bien plus large. L’attrait de la métropole rennaise, la proximité des Pays de la Loire pour Vannes et les formations DUT atypiques de Vannes, Morlaix et Lannion expliquent certainement cela.

Tableau 4

Mobilité intradépartementale, intrarégionale et extrarégionale des étudiants par site de formation

2.2. Des profils sociaux hétérogènes selon les mobilités

Notre étude met en évidence le rôle fondamental du capital économique et culturel dans le processus de mobilité, rejoignant ainsi d’autres travaux (Terrier, 2009; Baron etal., 2005). Le profil socioéconomique des parents joue un rôle incontestable dans les mobilités étudiantes. Ceux qui sont originaires d’une autre région sont plus nombreux à déclarer un père ou une mère cadre (respectivement 36,6 % et 24,6 %) que les natifs (respectivement 26,2 % et 13,8 %). Une grande mobilité de formation nécessite un capital culturel et financier plus important, ce dernier point pouvant être croisé avec le fait que les étudiants dont les parents résident dans le département d’enseignement sont nettement plus nombreux à exercer une activité professionnelle parallèlement à leurs études : 39,9 % contre 17,2 % pour les étudiants non bretons. Ce résultat peut signifier que les étudiants « locaux » ont fait le choix d’étudier dans leur département par défaut, n’ayant pas suffisamment de capital financier pour étudier ailleurs. Néanmoins, nous pouvons nuancer ce fait en émettant l’hypothèse que les étudiants décohabitants suivent une formation ne leur permettant pas d’avoir du temps pour une activité rémunérée.

Comparer un pôle universitaire et une de ses antennes permet d’apporter des précisions sur le processus de mobilité. En effet, si l’on examine la catégorie des non-Bretons de la formation en IUT GEA, on s’aperçoit que le profil social diffère entre le pôle brestois et son antenne quimpéroise (tableau 5). Les étudiants installés à Brest ont moins souvent un père ouvrier que ceux installés à Quimper (8,8 % contre 23,8 %) et plus rarement une mère employée (22,6 % contre 43,5 %). En revanche, les étudiants installés à Brest ont plus fréquemment un père cadre que ceux installés à Quimper (41,2 % contre 38,1 %) et plus couramment une mère cadre (32,3 % contre 13 %). Les étudiants non bretons disposant d’un capital social et financier a priori plus élevé privilégient Brest probablement pour ses équipements plus nombreux que dans la capitale finistérienne.

Tableau 5

Profils sociaux des étudiants en IUT GEA non originaires du Finistère

Le capital culturel est également un élément important du processus de mobilité, et c’est pourquoi nous nous sommes demandé si les étudiants mobiles avaient intégré ce processus dans leur cursus et parcours de vie. Nous avons donc étudié la variable « mobilité internationale » et également leur souhait du lieu de travail futur. Nous nous apercevons que les étudiants qui ne sont pas originaires de la Bretagne sont ceux qui mentionnent le plus un voyage à l’étranger durant leur parcours d’études (14,6 %, tableau 6). La mobilité engendre la mobilité (Terrier, 2009; Baron etal., 2005).

Tableau 6

La mobilité à l’étranger

Cette idée est confirmée par l’étude des projections de mobilité, à savoir du futur lieu de travail envisagé (tableau 7). Les étudiants qui viennent d’une autre région sont nombreux à mentionner la volonté de travailler à l’étranger après l’obtention du diplôme (30,9 % contre 22,7 % pour ceux qui sont originaires du département d’études). Ils ne témoignent pas d’une volonté d’enracinement au territoire qui les accueille. À l’inverse, les étudiants dont les parents résident en Bretagne se caractérisent par une nette attirance pour leur région : 28 % de ceux qui n’ont pas quitté leur département souhaitent y travailler après leur formation supérieure. Cela concerne 40 % des étudiants dont les parents vivent dans un autre département breton. Ce résultat indique clairement l’attachement de ces étudiants à la Bretagne.

Tableau 7

Le lieu de travail envisagé après les études

Ainsi, concernant la mobilité de formation, nous pouvons affirmer que la majorité des étudiants reste confinée aux limites départementales du site de formation, ce qui tend à prouver l’importance des formations universitaires en licence et IUT pour répondre à des recrutements locaux (départementaux ou régionaux). Cependant, faut-il évoquer un processus de démocratisation de l’enseignement supérieur breton grâce à une facilité d’accès aux formations ou bien, comme Frédéric Dumont et Vincent Piédanna (1998) l’affirment pour la région Nord-Pas-de-Calais, un processus de captivité des étudiants dans le sens où ils n’ont pas les moyens d’être mobiles?

3. Des ancrages territoriaux différenciés dans la ville de formation

Dans cette dernière partie, nous traitons des pratiques spatiales des étudiants dans leur ville d’étude, un « espace de vie » support à des ancrages (Di Méo, 1998). Cette étude nous a amenés à distinguer deux catégories : ceux qui habitent en permanence chez leurs parents, que l’on peut qualifier « d’étudiants-lycéens » (Séchet, 1994) et les « décohabitants ». Préalablement, nous observons le choix de la ville de formation.

3.1. Choix de la ville de formation

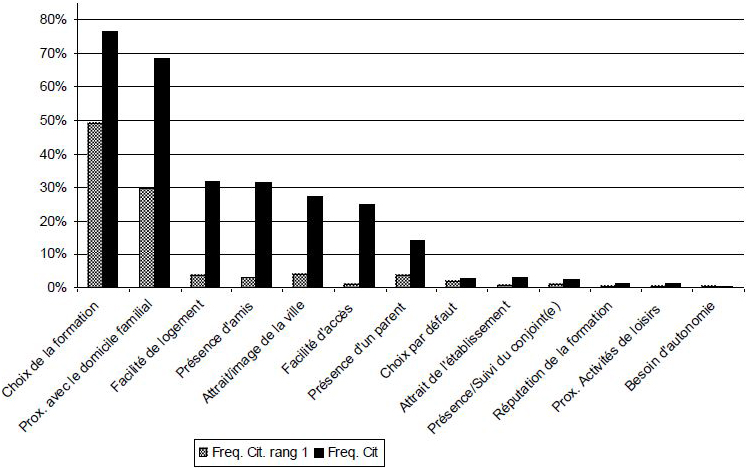

Dans les motivations citées par les étudiants sur le choix de leur ville d’étude, la formation arrive en tête (76,2 %, figure 1). C’est donc bien un acte réfléchi, intégré dans un projet personnel même si, pour 7 % des étudiants non bretons, ce choix se fait par défaut (contre 2 % pour les Bretons). La mobilité interrégionale peut donc être une mobilité contrainte. La seconde raison évoquée, avec seulement quelques points de moins, est celle de la « proximité avec le domicile familial » (68,3 %), la « famille-entourage » (Bonvalet, 2003), laquelle se caractérise par une proximité résidentielle et une fréquence de contacts élevée entre les différents membres qui peut faciliter grandement l’organisation de la vie quotidienne de l’étudiant, tout en apportant une irremplaçable sécurité affective, potentiellement source de stabilité pour les études.

Figure 1

Raisons avancées par les étudiants pour le choix de la ville d’études

Note de lecture du graphique : 76,2 % des étudiants ont cité le choix de la formation comme une des raisons expliquant le choix de leur ville d’études, 49 % des étudiants ont indiqué cette raison en première position.

D’autres paramètres influencent les étudiants. Pour ceux inscrits à l’université et en IUT, le rôle des portes ouvertes de l’établissement est très important : 69 % des étudiants y ont participé et 80 % d’entre eux estiment qu’elles ont eu une influence notable sur leur décision. C’est également le cas, à un degré moindre, des étudiants qui suivent un master MEF : quatre sur dix se sont rendus aux portes ouvertes, un sur deux a été convaincu par cette visite. De la même manière, 53 % des étudiants ont participé aux journées d’information organisées par leur lycée l’année précédant l’entrée dans les études supérieures et un étudiant sur deux estime avoir été influencé par cet événement.

3.2. Les pratiques résidentielles

Concernant les pratiques résidentielles, une distinction se fait jour entre pôles et antennes. En effet, si 67,7 % des étudiants de l’Université de Brest logent dans la métropole brestoise, seulement 48,3 % des étudiants inscrits dans l’antenne de Quimper résident dans l’agglomération quimpéroise : cela signifie que plus de la moitié d’entre eux habite aux alentours, probablement chez leurs parents, et effectue de manière quotidienne la navette entre leur domicile et l’université. La comparaison entre Rennes et Saint-Brieuc confirme cette tendance même si l’écart est moindre (respectivement 61 % contre 57 %). Ces observations vont dans le sens d’un intérêt des petits sites de formation pour entreprendre des études à proximité du domicile familial, et donc à moindre coût.

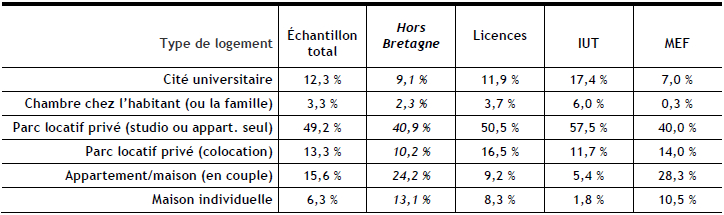

Près de la moitié des étudiants décohabitants vivent seuls dans un studio ou un appartement du parc locatif privé (tableau 8). D’autres choisissent des solutions plus économiques : résider dans une cité universitaire (12,3 %) ou vivre en colocation (13,3 %). Certains logent dans une chambre chez l’habitant ou bien chez un membre proche ou éloigné de la famille (3,3 %).

Tableau 8

Type de logement des étudiants ne résidant pas chez leur ou leurs parents

Hormis le fait que le logement dans le parc locatif privé apparaisse en première position, quelle que soit la filière étudiée, les pratiques résidentielles des étudiants varient en fonction de celle-ci (tableau 8). Les étudiants en IUT privilégient davantage les résidences universitaires que ceux de licence, tandis que ces derniers optent plus facilement pour la colocation. Ces deux catégories se distinguent en cela des étudiants en master MEF, lesquels, plus âgés et plus avancés dans leur parcours d’études, sont déjà nombreux à vivre en couple (28,3 %). D’autres variables sont aussi à prendre en considération. Les étudiants boursiers et les enfants d’ouvriers choisissent principalement des logements peu coûteux : 15 % des boursiers et 16,5 % des enfants d’ouvriers vivent en résidence universitaire contre 5 % des non-boursiers et 8 % d’enfants de cadres. Ces derniers résident en majorité dans un appartement individuel (54 % contre 41 % des enfants d’ouvriers).

Notre étude confirme l’observation de Maunaye (2001) selon laquelle les enfants qui quittent le domicile familial maintiennent une proximité géographique consentie avec leur parenté malgré l’individualisation des relations intergénérationnelles. En effet, environ sept étudiants décohabitants sur dix rentrent dans leur famille au moins une fois par semaine. Ce phénomène concerne une grande partie des étudiants résidant en cité universitaire (72 %) suivie par les étudiants qui occupent seuls un appartement (63 %) et ceux qui pratiquent la colocation (58,5 %). Les solidarités familiales sont donc fortement sollicitées (Pihan, 1994; Belghith etal., 2011). En revanche, ils ne sont plus que 58 % à retourner au domicile familial au moins une fois par semaine chez les étudiants dont les parents habitent dans la région et 23,6 % chez les étudiants dont les parents résident en dehors de la Bretagne.

3.3. Les pratiques de la ville

Nous faisons l’hypothèse que les modes d’habiter (« l’ensemble des pratiques qu’un individu associe à des lieux » (Stock, 2004) influent sur les pratiques spatiales. Si « Étudier les modes d’habiter suppose d’observer l’ensemble des lieux pratiqués ou pensés par un individu » (Terrier, 2009), le temps joue aussi un rôle, puisque les pratiques de la vie quotidienne d’un étudiant sont rythmées par plusieurs temporalités (le temps pour le travail universitaire, le temps des loisirs, le temps familial) qui correspondent à des lieux référents pour les étudiants (Séchet, 1994).

Les mobilités sont une composante des pratiques spatiales de la ville. Dans notre étude, un étudiant sur deux se rend en voiture quotidiennement à son université. Pour 73 % d’entre eux, la voiture utilisée leur appartient, pour 21,1 %, elle est la propriété des parents et pour 5,7 %, elle est prêtée par le conjoint ou un ami, une amie. Les étudiants qui résident avec leurs parents ont davantage recours à cette solution de transport : 57, 2 % contre 37 % de ceux qui ont décohabité, résultats qui vont dans le sens des constats de Buisson et Bloy (1994) pour les étudiants lyonnais. C’est donc vers d’autres moyens de circulation que se tournent la moitié des étudiants, comme les transports en commun, qu’ils soient urbains (16 %) ou interurbains (10 %). Les étudiants brestois y recourent davantage que les étudiants quimpérois tout comme les étudiants rennais (27,8 %) comparés à ceux de Saint-Brieuc (15 %). De fait, ces étudiants utilisent moins souvent la voiture. Ces pratiques hétérogènes peuvent se justifier par une différence en termes de qualité (et de densité) du réseau de transports urbains à Rennes et à Brest (métro, tramway). La part des étudiants bretons utilisant le train et le bus interurbain est également notable, en lien probable avec la proximité des principaux sites majeurs d’enseignement supérieur et des gares ferroviaires (proximité géographique à Brest, déplacements rapides grâce au métro dans la capitale bretonne) et une politique tarifaire attractive des trains régionaux (TER). Une sensibilité au développement durable peut également être envisagée et le prix de l’essence incriminé. La marche entre le domicile et l’université est un moyen non négligeable de se déplacer dans la ville, puisqu’elle est utilisée par 25,8 % des étudiants dans leurs trajets quotidiens. Ce mode de locomotion n’est pas exclusif, puisque 28,6 % d’entre eux l’associent aux transports collectifs (urbains ou interurbains). Il est intéressant d’observer que les étudiants résidant chez leurs parents sont nettement moins nombreux à pratiquer la marche que ceux occupant un logement individuel (respectivement 5,7 % et 36, 3 % d’entre eux). Ceci peut s’expliquer par des raisons financières ou par le fait que les étudiants décohabitants résident plus souvent dans la ville d’enseignement, et donc à proximité du site universitaire. Enfin, le deux-roues peine à trouver sa place parmi les modes habituels de déplacement (4,3 %), excepté à Rennes (9 %) où un service de location de vélos est actif.

Dans les pratiques spatiales du quotidien, une différence se fait jour entre les décohabitants et les autres. Alors que ces derniers fréquentent peu les supermarchés (33,3 %), les étudiants décohabitants déclarent s’y rendre très souvent (73 %). En revanche, ils fréquentent moins souvent les lieux d’achats et de consommation (boutiques, restaurants) que les étudiants hébergés chez leurs parents. La tendance est la même en ce qui concerne la fréquentation des espaces culturels (salles de concert, cinéma). À l’inverse, les décohabitants rendent plus souvent visite à leurs amis ou amies et pratiquent davantage des activités de loisirs. Ils semblent fréquenter des lieux moins coûteux, en lien avec les responsabilités financières qu’il s’agit d’assumer au quotidien. Toutefois, sur ce point, nous constatons que les étudiants cohabitant avec leurs parents sont plus nombreux à exercer une activité professionnelle que les décohabitants (respectivement 33,3 % contre 16,7 %). Nous pouvons émettre l’hypothèse que ne pas à avoir à s’occuper de tâches quotidiennes libère du temps pour exercer une activité en plus des études.

Globalement, les étudiants bretons fréquentent largement le centre-ville de leur ville universitaire : 80 % s’y rendent au moins une fois par semaine. Les étudiants hommes le fréquentent plus régulièrement que les femmes : 31,5 %, au moins deux fois par semaine contre 23,6 %. Cette assiduité est aussi davantage le fait des étudiants résidant chez leurs parents (36 %) que ceux vivant seuls (22 %). En revanche, les étudiants non bretons sont moins enclins à fréquenter leur ville d’étude, peut-être parce qu’ils y ont moins de connaissances, qu’ils y sont moins attachés ou bien qu’ils préfèrent fréquenter le centre-ville de leur ville d’origine quand ils rentrent le week-end.

Les lieux fréquentés le plus souvent par les étudiants sont des lieux de socialisation et de rencontre : pour 74 %, le logement d’un des membres du réseau amical, pour 67,5 %, les bars et les cafés. Pour les sorties culturelles, le cinéma occupe la première position : 64 % s’y rendent régulièrement. Sur cette thématique, des différences de pratiques entre les hommes et les femmes se font jour. Les lieux de sorties festives sont davantage mentionnés par les hommes : 59,3 % des étudiants visitent les établissements de nuit contre 45,7 % des étudiantes. Les lieux fréquentés par les femmes sont les restaurants et, surtout, les boutiques du centre-ville (73,5 % de femmes contre 44,5 % d’hommes). En termes de pratiques culturelles, une distinction s’impose. Les femmes vont davantage au cinéma que les hommes, mais fréquentent moins souvent les salles de concert tandis que les hommes exercent plus souvent des activités de loisirs, principalement dans les salles de sport.

Les pratiques se singularisent également selon la PCS du père. Les enfants d’ouvrier sont moins nombreux à se rendre dans des lieux de sorties festives : 66 % d’entre eux déclarent fréquenter régulièrement les bars et les cafés et 63 % aller régulièrement au cinéma, contre respectivement 74 % et 68 % des enfants de cadres. Quarante-deux pour cent mentionnent les établissements de nuit contre environ 55 % des enfants d’employés. Ils sont, en outre, 78 % à mentionner le lieu de résidence de leurs amis comme espace le plus fréquenté dans la ville d’enseignement. Les enfants d’ouvriers se rendent donc dans des lieux de sorties festives moins coûteux que les autres.

Enfin, les pratiques diffèrent selon les types d’établissement d’enseignement supérieur : 63 % des étudiants en IUT fréquentent les établissements de nuit contre 41 % des universitaires et 21 % des étudiants en master. La vie festive diffère également selon l’origine géographique des individus. Les étudiants non bretons ne sont que 60 % à fréquenter les bars et 24 % à visiter les établissements de nuit. À l’inverse, 19 % d’entre eux déclarent se rendre régulièrement à la bibliothèque (contre 15 % du total des étudiants); 38 % mentionnent les parcs et jardins (contre 24 %). Ces résultats confirment les tendances précédentes : les étudiants qui ont effectué une migration pour études sont nettement moins attirés par les lieux de sorties festives que les autres. Les explications paraissent multiples : la moindre connaissance de la ville d’enseignement, un parcours de vie plus avancé, un temps plus long consacré aux études, ou encore un investissement restant plus important dans la vie sociale de la ville d’origine, qui exercerait toujours un ancrage plus fort.

Ainsi, les étudiants non bretons entretiennent des relations différentes aux lieux par rapport aux natifs. Ils fréquentent moins les lieux de vie sociale de leur ville d’étude; ils ont une meilleure estime de la formation qu’ils suivent étant donné qu’ils ont fait un choix de déplacement pour l’atteindre. Toutefois, l’étude a permis de présenter d’autres variables susceptibles d’expliquer les différences de pratiques spatiales, telles que l’origine socioprofessionnelle, le sexe et le type d’établissement. Les lieux fréquentés révèlent des types de sociabilité différents.

Conclusion

Notre article souhaitait apporter une contribution à l’analyse des processus de mobilité de formation et d’ancrage des étudiants dans les villes universitaires.

Concernant la mobilité d’étude, il apparaît que celle-ci reste majoritairement confinée aux limites départementales du site de formation. Ce constat permet de conforter l’idée d’un processus de démocratisation de l’enseignement supérieur en Bretagne grâce à une répartition spatiale des formations en relation avec l’armature urbaine équilibrée de villes moyennes. Toutefois, il soulève également une question : « Étudier au pays » découle-t-il d’un vrai choix des étudiants ou ces derniers y sont-ils contraints, faute de ressources financières? Car notre recherche a aussi montré que la mobilité de formation semble être incluse dans un parcours de vie selon l’idée que les étudiants les plus mobiles disposeraient d’un plus grand capital de mobilité.

Puis, nous avons exploré les pratiques spatiales des étudiants dans leur ville d’étude pour distinguer l’utilisation des transports, les nuances de fréquentation de la ville et de retour au domicile parental. Nous sommes partis de l’hypothèse que l’ancrage dans la ville de formation est différent selon les cohabitants et les décohabitants, hypothèse qui a, en partie, pu être vérifiée. L’étude met également en évidence que les étudiants non bretons entretiennent des relations différentes aux lieux par rapport aux natifs, puisqu’ils fréquentent moins les lieux de vie de leur ville d’étude. Toutefois, l’étude a permis de présenter d’autres variables susceptibles d’expliquer les différences de pratiques spatiales, telles que l’origine socioprofessionnelle, le sexe et le type d’établissement. Les lieux fréquentés révèlent des types de sociabilité différents.

Pour conclure, cet article s’inscrit dans une réflexion sur le droit à l’accès au bien public « enseignement-formation ». Il participe également à la discussion vive sur les disparités territoriales et la libéralisation des équipements publics qui oppose, d’un côté, les partisans d’une implantation des services publics dans les villes petites et moyennes et, de l’autre, les tenants d’une polarisation territoriale de ces services dans les métropoles afin de permettre une synergie entre recherche et enseignement ainsi qu’une certaine rentabilité. Plus globalement, il s’insère dans le débat propre à l’aménagement du territoire de répartition équitable des services publics et des dépenses inhérentes.

Appendices

Notes

-

[1]

La Bretagne est une région de l’Ouest de la France. Elle est considérée ici au sens du découpage administratif qui comprend quatre départements : Ille-et-Vilaine, Côtes d’Armor, Finistère et Morbihan. Ce territoire correspond également au découpage de l’Académie de Rennes.

-

[2]

L’échantillon retenu pour l’étude quantitative représente un effectif de 9269 étudiants.

Bibliographie

- Allain, R. 1994. « Entre le campus et la ville. Étude des pratiques et perception de la ville par les étudiants des universités rennaises », dans Université droit de cité, sous la dir. de R. Séchet, Rennes, PUR, p. 131-153.

- Amrous. N, L. Gruel, R. Vourc’h. 2004. La vie étudiante. Repères. OVE, http://www.ove-national.education.fr/medias/files/publications/38f3_reperes2004v5.pdf

- Baron, M. 2005. « Les migrations étudiantes dans le système universitaire français au début des années 90 », Revue d'Économie Régionale & Urbaine, no 2, p. 281-300.

- Baron, M. 2009. « Villes et régions en concurrence pour comprendre l'offre de formations universitaires ? (France) », Espaces et sociétés, vol. 1, no 136-137, p. 135-154.

- Baron, M., C. Perret. 2005. «Mobilités étudiantes et territoires universitaires : vers une uniformisation des pratiques ? », Espace Populations Sociétés, no 3, p. 429-442.

- Baron, M., C. Perret. 2006. « Bacheliers, étudiants et jeunes diplômés : quels systèmes migratoires régionaux ? », L'Espace géographique, vol. 1, no 35, p. 44-62.

- Baron, M., C. Perret. 2008. « Comportements migratoires des étudiants et des jeunes diplômés. Ce que révèle le niveau régional », Géographie, économie, société, vol. 10, no 2, p. 223-242.

- Baron, M., P. Caro, C. Perret, A. Xavier. 2003. Premier Rapport ; Mobilités géographiques étudiantes et Qualifications des territoires ; Quelques disparités inter-régionales. http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/10/94/99/PDF/Mobilites_geographiques_etudiantes_rapport1.pdf

- Baron, M., P. Caro, F. Cuney, C. Perret. 2005. Second rapport ; Mobilités géographiques étudiantes ; Quelques disparités inter-régionales. http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/10/96/81/PDF/Mobilites_geographiques_etudiantes_rapport2.pdf

- Baron, M., S. Berroir. 2007. « Paris et le système universitaire français : mythe et réalités », Annales de géographie, vol. 3, no 655, p. 227-246.

- Belghith, F ; S. Verley ; R. Vourc’h ; S. Zilloniz. 2011. La vie étudiante. Repères. OVE, www.ove-national.education.fr/medias/reperes2011.pdf

- Bonnet, M. 1997. « Temporalités étudiantes : des mobilités sans qualités », Annales de la Recherche Urbaine, no 77, p.66-72.

- Bonvalet, C. 2003. « La famille-entourage locale », Population, no 58, p. 9-43.

- Boudon, R. 1973. L’inégalité des chances, Paris, Armand Colin.

- Bourdieu, P. 1979. « Les trois étapes du capital culturel », Les Actes de la recherche en sciences sociales, no 30, p .3-6.

- Bourdieu, P., J. C. Passeron. 1964. Les héritiers, les étudiants et la culture, Paris, Éditions de minuit.

- Bourdin, A. 1995. «La fin des campus ? », Espace et Sociétés, no 59, p. 129-143.

- Bourdin, A. 1996. «Université et ville : les termes d’une question », Espace et Sociétés, no 80-81, p. 7-18.

- Bourdin, A. 2004. « L’individualisme à l’heure de la mobilité généralisée », dans Les sens du mouvement, Modernité et mobilités dans les sociétés urbaines contemporaines, sous la dir. de S. Allemand, F. Ascher, J. Lévy, Paris, Belin, p. 91-98.

- Brulon, F. 2003. « La majorité des étudiants de la région poursuit ses études dans le pôle de Marseille-Aix-en-Provence », Sud INSEE l’essentiel, no 55.

- Buisson, M-A., D. Bloy. 1994. « Les pratiques spatiales des étudiants lyonnais / Spatial behaviour of Lyon's students », Revue de géographie de Lyon, vol. 69, no 2, p. 155-160.

- Cattant, N. 2009. « Genre et mobilité étudiante en Europe », Espace, Populations, Sociétés, no 1, p. 15-27.

- CESER. 2012. Enseignement supérieur et territoires: enjeux et défis. http://www.bretagne.fr/internet/upload/docs/application/pdf/2012-03/rapport_enseignement_superieur_2012-03-20_11-29-50_152.pdf

- Cherkaoui, M. 1978. « Sur l’inégalité des chances scolaires : à propos du rapport Coleman », Revue Française de Sociologie, no 19, p. 237-260.

- Cuney, F. 2004. Enseignement supérieur et Territoires. L’exemple de l’Université de Franche-Comté, thèse de doctorat en géographie, Besançon, Université de Franche-Comté.

- De Queiroz, J-M. 1994. « Le rapport à la ville des étudiants : la localisation des pratiques sociales », dans Université droit de cité, sous la dir. de R. Séchet, Rennes, PUR, p. 215-223.

- Di Méo, G. 1998. Géographie sociale et territoires, Nathan, Paris.

- Dumont, F., V. Piédanna. 1998. « Accès des jeunes à l'enseignement supérieur dans le Nord-Pas-de-Calais : entre mobilité et «captivité» », Espace, populations, sociétés, vol. 2. p. 199-209.

- Duru-Bellat, M., A. Mingat. 1988. « Les disparités des carrières individuelles à l’université : une dialectique de la sélection et de l’autosélection », L’Année Sociologique, p. 309-340.

- Erlich, V. 2004. « L’identité étudiante : particularités et contrastes », Comprendre, Revue de philosophie et de sciences sociales, no 5, p. 121-140.

- Erlich, V. 2012. Les mobilités étudiantes, Paris, La Documentation française.

- Fave-Bonnet, M., N. Clerc. 2001. « Des «Héritiers» aux «nouveau étudiants»: 35 ans de recherches », Revue française de pédagogie, vol. 136, p. 9-19.

- Filâtre, D. 2004. « Quel bilan global peut-on tirer du développement des antennes universitaires », Vie universitaire, no 88, p. 18-20.

- Filâtre, D., F. Dubet, F-X. Merrien, A. Sauvage, A. Vince. 1994. Université et Ville, Paris, L’Harmattan, Coll. Villes et entreprises.

- Frémont, A. 1994. « Préface », dans Université droit de cité, sous la dir. de R. Séchet, Rennes, PUR, p. 7-10.

- Groupe de travail sur l’enseignement supérieur (GTES). 2009. Approches de la mobilité étudiante, http://ressources.campusfrance.org/mobilite_etudiante/notes_information/fr/2009_note_info_cereq_mobilite_fr.pdf

- Guy, C. 1994. « Rennes ville universitaire. Bilan d’une recherche : un espace collectif au travail », dans Université droit de cité, sous la dir. de R. Séchet, Rennes, PUR, p. 15-30.

- Hellier, E. 1999. « L'évolution récente de la géographie universitaire en Poitou-Charentes : vers une limitation des flux d'étudiants centrifuges ? », Norois, vol. 4, no 184, p. 649-663.

- Le Guen, C. 1994. « Démographie et choix résidentiels des technopolitains et universitaires rennais », dans Université droit de cité, sous la dir. de R. Séchet, Rennes, PUR, p. 387-396.

- Le Neveu, F. 2007. Les institutions universitaires de formation des maitres 2005-2006, Note d'informations, DEPP. http://cache.media.education.gouv.fr/file/54/9/4549.pdf

- Lévy, J. 2011. « La mobilité comme bien public », Métropolitiques, 21 septembre 2011. URL : http://www.metropolitiques.eu/La-mobilite-comme-bien-public.html.

- Lussault, M. 2003. « Pratique spatiale. B. », dans Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés, sous la dir. de Lévy, J., M. Lussault, Paris, Belin, p. 741-742.

- Lussault, M., M. Stock. 2003. « Mobilité », dans Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés, sous la dir. de Lévy, J., M. Lussault, Paris, Belin, p. 622-625.

- Lussault, M., P. Poncet. 2003. « Migration », dans Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés, sous la dir. de Lévy, J., M. Lussault, Paris, Belin, p. 615-617.

- Maunaye, E. 2001. « Quitter ses parents. Trouver la bonne distance », Terrain, no 36, p. 33-44.

- Merle, P. 1994. « Universités, étudiants et villes : de l’étude de la démographie étudiante aux formes identitaires et distinctives de l’appropriation des espaces sociaux », dans Université droit de cité, sous la dir. de R. Séchet, Rennes, PUR, p. 37-53.

- Mounier, J. 1994. « Les délocalisations universitaires en Bretagne : facteur d’aménagements et de développement régional », dans Université droit de cité, sous la dir. de R. Séchet, Rennes, PUR, p. 291-298.

- Oberti, M. 1994. « Le rapport à la ville des étudiants : la localisation des pratiques sociales », dans Université droit de cité, sous la dir. de R. Séchet, Rennes, PUR, p. 185-199.

- Orfeuil, L. 2011. « Dix ans de « droit à la mobilité », et maintenant ? », Métropolitiques, 16 septembre 2011. http://www.metropolitiques.eu/Dix-ans-de-droit-a-la-mobilite-et.html

- Péron, F. 1994. « Brest, ville universitaire : pratiques et représentations du campus, de l’agglomération brestoise et de la région par les étudiants bretons », dans Université droit de cité, sous la dir. de R. Séchet, Rennes, PUR, p. 155-181.

- Perret, C. 2007. « Quitter sa région pour entrer à l’université : quels sont les facteurs explicatifs de la mobilité géographique des bacheliers ? », L'orientation scolaire et professionnelle, vol. 3, no 36, p. 313-342.

- Pihan, J. 1994. « Le système des localisations universitaires et ses modes de régulation », dans Université droit de cité, sous la dir. de R. Séchet, Rennes, PUR, p. 335-368.

- Saint-Julien, T. 2003. « Les migrations des étudiants entre villes universitaires en France », dans Les fondamentaux de la Géographie, sous la dir. de Ciattoni, A., Y. Veyret, Paris, Armand Colin, p. 163-168.

- Séchet, R. 1994. « Villes moyennes et délocalisations universitaires dans la France de l’Ouest : Lorient, Saint-Brieuc, Vannes », dans Université droit de cité, sous la dir. de R. Séchet, Rennes, PUR, p. 311-334.

- Séchet, R. 1994. Université droit de cité, Rennes, PUR.

- Staszak, JF. 2003. « Pratique spatiale. A. », dans Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés, sous la dir. de Lévy, J., M. Lussault, Paris, Belin, p. 740-741.

- Stock, M. 2004. « L’habiter comme pratique des lieux », EspacesTemps.net, http://www.espacestemps.net/document1138.html

- STRATER. 2011. Diagnostic « Bretagne ». http://media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Strategie_territoriale/62/0/STRATER_BRETAGNE_176620.pdf.

- Terrier, E. 2009. Mobilités et expériences territoriales des étudiants internationaux en Bretagne ; Interroger le rapport mobilités spatiales/inégalités sociales à partir des migrations étudiantes, thèse de doctorat de géographie, Rennes, Université de Rennes2.

- Vassal, S. 1990. « Enracinement universitaire et sédentarité étudiante dans les académies françaises. », Espace, populations, sociétés, no 1, p. 83-97.

List of figures

Carte 1

La mobilité des étudiants en licence de droit des universités de Rennes 1 (sites de Rennes et Saint-Brieuc) et de Bretagne occidentale (sites de Brest et Quimper)

Carte 2

La mobilité des étudiants en IUT GEA des universités de Rennes 1 (sites de Rennes et Saint-Brieuc), de Bretagne occidentale (Brest) et de Bretagne Sud (Vannes)

Figure 1

Raisons avancées par les étudiants pour le choix de la ville d’études

List of tables

Tableau 1

Les formations retenues

Tableau 2

Mobilité intradépartementale, intrarégionale et extrarégionale des étudiants par filière

Tableau 3

Mobilité intradépartementale, intrarégionale et extrarégionale des étudiants par filière et par site de formation

Tableau 4

Mobilité intradépartementale, intrarégionale et extrarégionale des étudiants par site de formation

Tableau 5

Profils sociaux des étudiants en IUT GEA non originaires du Finistère

Tableau 6

La mobilité à l’étranger

Tableau 7

Le lieu de travail envisagé après les études

Tableau 8

Type de logement des étudiants ne résidant pas chez leur ou leurs parents