Abstracts

Résumé

Peu après sa création en 1974, le tribunal itinérant du district d’Abitibi appliquant la justice au nord du 49e parallèle se révèle inadapté, inefficace et perçu comme illégitime aux yeux des peuples autochtones. Face à cette réalité, les autorités cries et inuites entreprennent des démarches en vue de reprendre en charge la justice communautaire dans une perspective d’autodétermination politique. Si les chercheurs ont documenté les points de vue du peuple inuit sur le système pénal, que sait-on des débats qui agitent les acteurs judiciaires face aux revendications autochtones au début des années 1980 ?

Abstract

Shortly after its creation in 1974, the itinerant court of the Abitibi district, which rendered justice north of the 49th parallel, was deemed poorly adapted, inefficient and was perceived as illegitimate in the eyes of the native peoples. Faced with this reality, Cree and Inuit authorities took steps to regain control over community justice through the lens of political self determination. While researchers have documented the points of view of Inuit people on the penal system, what do we know of the debates amongst the judicial actors who faced indigenous demands in the early 1980’s ?

Article body

En octobre 1974, dans le contexte de la crise de la baie James, le gouvernement libéral de Robert Bourassa crée le premier tribunal itinérant chargé de rendre les services judiciaires accessibles aux peuples résidant au nord du 49e parallèle. Enchâssée au sein des dispositions de la Convention de la baie James et du Nord québécois (CBJNQ), la Cour itinérante du district judiciaire d’Abitibi, une Cour provinciale de première instance exerçant sa compétence en matière civile, criminelle et pénale ainsi que dans les matières relatives à la jeunesse, se rend chaque année dans certaines communautés cries, inuites, atikamekw et naskapie pour résoudre des litiges juridiques. À quelques reprises, les sept membres désignés de la Cour itinérante parcourent par avion les villages établis le long des côtes des baies James, d’Ungava et d’Hudson. Lorsqu’ils mettent pied à terre, la salle communautaire, l’école ou l’aréna du village sont réaménagés en tribunal pour vingt-quatre heures. Puisqu’elle exerce alors l’ensemble des pouvoirs du droit commun sur près de 13 500 habitants répartis sur un territoire de 839 000 km2, la Cour itinérante d’Abitibi constitue un tribunal dont l’ampleur juridictionnelle et géographique est sans précédent au Canada.

Or, le tribunal est créé à un moment où les peuples autochtones nordiques vivent un processus de transformations sociales, économiques et politiques à la fois globales et intensives. La sédentarisation, les traumatismes intergénérationnels liés aux pensionnats au subarctique ainsi que les interventions croissantes des bureaucraties et des industries au cours du XXe siècle ont bouleversé les modes d’organisation des sociétés nordiques[2]. Dans ce contexte, dès les premiers voyages de la Cour itinérante, l’administration judiciaire fait face à une situation inattendue : la dislocation rapide et dramatique du tissu social des communautés. Le nombre de causes judiciarisées par la Cour itinérante passe de 356 dossiers en 1981 à 529 cas en 1984, puis double en 1985, alors que l’ajout du Tribunal de la jeunesse suscite l’enregistrement de 805 cas[3]. Les cas sont particulièrement graves et rattachés aux jeunes, qui représentent alors près du tiers de la population.

De toute évidence, l’institution judiciaire exerce un poids grandissant sur la vie des habitants du Nord-du-Québec. Or, dès les premières années de son application, le système judiciaire se révèle inadapté, inefficace, en plus d’être perçu comme illégitime dans les contextes socioculturels des peuples autochtones nordiques. En vue de réformer le système judiciaire, les administrations régionales et les autorités locales des nations crie et inuite entreprennent des discussions avec les membres de la Cour itinérante et, subséquemment, le ministère de la Justice[4]. En sus des considérations sociojudiciaires, l’enjeu posé lors de ces discussions est d’ordre politique : la question de la prise en charge des problèmes sociaux, puisqu’elle est associée à la notion de gain d’autonomie en matière de justice, s’insère dans des démarches plus vastes liées à l’autodétermination[5].

Toutefois, les années 1980 se caractérisent par des relations tendues entre les leaders autochtones et les autorités québécoises, notamment au sujet des grands chantiers de l’hydroélectricité. De part et d’autre, les discours insistent sur l’existence d’un profond clivage socioculturel entre les Autochtones et le reste de la société nationale – que ce soit par l’entremise d’une perspective ethnocentrique du côté des autorités québécoises ou par celle du particularisme culturel et de l’ancestralité du côté des leaders autochtones[6]. Dans ces circonstances, comment s’effectue la mise en place de la Cour itinérante ?

De nombreuses études ont traité de la question de l’imposition du système judiciaire auprès des peuples autochtones nordiques. Toutefois, rares sont les chercheurs qui se sont penchés sur le cas du Québec, même si la province fut la première à créer un tribunal itinérant par le biais d’un « traité moderne » comme la Convention de la baie James et du Nord québécois (CBJNQ) en 1975[7]. Les recherches ont constaté que le système judiciaire fut longtemps un outil utilisé par l’État canadien pour répondre à ses visées coloniales au Nord-du-Québec. En effet, entre 1920 et 1975, le système judiciaire cherchait à pacifier les relations entre les employés allochtones et autochtones des chantiers hydroélectriques, tout en faisant preuve d’une attitude particulièrement paternaliste vis-à-vis de ces derniers[8]. Mais si les Inuits avaient parfois recours au système judiciaire, ils ne renonçaient pas pour autant à leurs propres pratiques coutumières de régulation sociale[9].

Quant aux points de vue des peuples autochtones, les recherches des années 1990 nous apprennent que la majorité de la population des communautés considère que la solution aux problèmes sociaux se trouve dans la (re)construction d’une nouvelle forme de régulation plus autonome et inspirée des pratiques traditionnelles[10]. Selon l’analyse des entrevues menées par la criminologue Mylène Jaccoud à Puvirnituq entre 1987 et 1992, les solutions envisagées par les Inuits pour réformer le système judiciaire sont moins liées à un particularisme culturel qu’à l’affirmation d’une autonomie politique vis-à-vis de l’État canadien et québécois[11].

Néanmoins, aucune étude n’observe la posture adoptée par l’administration judiciaire au cours des années 1970 et 1980 dans une perspective historique, alors même que l’institution judiciaire répond à des objectifs d’affirmation politique et territoriale dans le contexte d’une rivalité croissante entre Québec et Ottawa[12]. Aussi est-on en droit de se demander, d’abord, comment le gouvernement du Québec a-t-il étendu le système judiciaire au Nord-du-Québec en tenant compte des cultures autochtones de la région ? Puis, quelles sont les principales revendications des autorités autochtones vis-à-vis du modèle imposé par l’État ? Finalement, quelles sont les positions des fonctionnaires et des acteurs judiciaires au sein de ce débat politique ? Tout en tenant compte des points de vue des localités et administrations régionales cries et inuites et celui du gouvernement québécois, notre objectif principal est de jeter un regard sur le système judiciaire québécois entre la création de la Cour itinérante (1972) et sa première remise en question formelle (1985). Nous croyons qu’une telle analyse est importante car, en tant qu’intermédiaires possédant un certain poids auprès du ministère de la Justice, les magistrats ont eu une influence non négligeable sur la tenue des négociations qui détermineront la forme des comités de justice autochtones mis en place au cours des années 2000[13]. Observer le système et ses acteurs constitue une première étape pour approfondir nos connaissances des systèmes de régulation au Nord-du-Québec, notamment par l’analyse subséquente des dossiers judiciaires et des points de vue des nombreuses autorités autochtones.

Notre analyse est découpée en trois temps. D’abord, nous observerons la mise en place du système judiciaire nordique, et plus particulièrement le modèle d’« autochtonisation » de la justice mis sur pied entre 1972 et 1975. Nous verrons ensuite qu’à compter de 1976, l’application complexe et difficile du modèle permet de révéler ses incohérences. Les acteurs judiciaires observent la situation, tentent de la comprendre et de s’y ajuster – produisant ainsi de nombreux documents aux points de vue variés que nous analyserons. Enfin, entre 1984 et 1985, à la suite des pressions des autorités municipales et régionales inuites, la tentative d’ajustement du système judiciaire se transforme en un véritable débat entre les membres de l’administration judiciaire. Notre analyse est fondée sur les documents inédits regroupés dans le fonds privé « Jean-Charles Coutu » (P277) de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), centre d’archives de Rouyn-Noranda. Ils nous permettent d’explorer les positions de la fonction publique québécoise et des acteurs judiciaires sur les revendications autochtones. Ce fonds a été déposé en 2013 par Jean-Charles Coutu, le juge ayant mis sur pied puis coordonné le système judiciaire nordique jusqu’à la fin des années 1990.

Nous avons sélectionné, lu et analysé tous les documents de travail de la Cour pendant les années 1970 et 1980. Les dossiers à l’étude sont principalement des comptes rendus de réunion, des lettres et des rapports. Puisqu’elles ont été recueillies personnellement par le juge Coutu, les sources sont porteuses de certains biais. D’une part, les points de vue de l’administration judiciaire sont davantage représentés dans les dossiers que ceux des nations autochtones. D’autre part, puisque le juge Coutu a milité toute sa carrière pour l’adaptation du système judiciaire aux réalités autochtones, les sources reflètent davantage sa profonde volonté de réforme que la posture des institutions québécoises elles-mêmes[14]. Malgré ces biais, l’ampleur et la diversité des documents à l’étude nous permettent de jeter un regard sur l’ensemble des acteurs de l’époque et de proposer quelques interprétations.

Penser la justice : le projet d’autochtonisation

Au début des années 1970, de plus en plus de personnes cries, naskapies, atikamekw, innues et inuites sont mises en accusation. Lorsque les plaintes sont maintenues, les causes sont entendues à Montréal, à Québec ou à Sept-Îles. Certains prévenus doivent alors faire un voyage de plus d’un millier de kilomètres par avion. Ils comparaissent le plus souvent sans témoins, loin de leur communauté et devant un juge ne parlant pas leur langue. Alors que les droits des citoyens autochtones font l’objet d’une plus grande visibilité, le contexte est propice à une révision des conditions d’administration de la justice au Nord-du-Québec.

C’est ce que proposent les membres d’un comité d’étude dans le rapport, La Justice au-delà du 50e parallèle (plus loin rapport Choquette), publié en 1972. En plein coeur de la crise de la baie James, plusieurs membre du comité d’étude sont mandatés par le ministre de la Justice, Jérôme Choquette, pour examiner la question de la justice nordique. Le rapport propose l’implantation d’une Cour de justice itinérante au Nord dans une perspective d’« autochtonisation », c’est-à-dire en visant à atténuer les différences culturelles entre les Autochtones et les non-Autochtones tout au long du processus judiciaire[15]. Pour ce faire, on vise d’abord l’augmentation du nombre de constables autochtones[16]. Ces derniers sont vus comme des « médiateurs culturels » permettant de légitimer la présence du système judiciaire et d’en assurer l’efficacité. En effet, le rapport souligne que « si les fonctions sont remplies par des gens de ce milieu, la population acceptera davantage l’autorité et sera plus respectueuse des lois[17] ». Or, cette approche est ancienne : en 1880, la Dominion police au Québec avait déjà recours à des agents amérindiens pour soutenir les conseils de bande et les Affaires indiennes dans l’application des lois au sein des réserves[18]. Bien que les constables spéciaux soient de plus en plus recrutés par les conseils de bande plutôt que par la Sûreté du Québec (SQ) au cours des années 1970, la stratégie rappelle néanmoins l’indirect rule de l’Empire britannique, un régime usant de polices indigènes comme intermédiaires entre l’ordre colonial et la population colonisée[19].

C’est donc davantage dans sa seconde proposition que le rapport Choquette est novateur, soit celle d’instaurer une Cour itinérante nordique. Chargée de parcourir les villages, l’équipe est restreinte : on prévoit un greffier, un sténographe, un procureur de la Couronne, un avocat de la défense et un interprète qui seront formés aux « us et coutumes autochtones et la mentalité des autochtones ». De plus, on projette de nommer un juge de paix dans les localités desservies[20]. Quant à la participation des communautés autochtones à ce système, elle sera restreinte au fonctionnariat[21]. Les travaux de Mylène Jaccoud ont mis en lumière les arguments qui sous-tendent le déploiement du système judiciaire, soit l’égalité de tous devant la loi, le besoin de maintien de l’ordre au Nord en raison du haut taux de criminalité qui y sévit, les contacts de plus en plus fréquents des Autochtones et non-Autochtones sur les chantiers de la baie James et la demande d’une Cour de justice qui, semble-t-il, proviendrait des communautés elles-mêmes[22].

Or, la recherche actuelle soulève peu l’originalité historique que représente le rapport Choquette au moment de sa parution en 1972. Le document propose pourtant une lecture novatrice de la déviance : les membres du comité d’étude supposent que les changements rapides vécus par les communautés autochtones nordiques depuis les interventions plus fréquentes de la société eurocanadienne auraient entraîné une déstructuration et provoqué de nouvelles formes de problèmes sociaux, dont la consommation d’alcool et l’adoption de comportements délinquants. Cette thèse, dite du « changement social », est posée à un moment où il n’existe aucune étude sur les rapports entre les Autochtones et le système pénal au Canada. La seule exception notable est le rapport Laing de 1967, qui fit état de la surreprésentation des Autochtones au pénitencier de Prince Albert en Saskatchewan[23]. De plus, La Justice au-delà du 50e parallèle est publié seulement deux ans après que la criminologie fut devenue un savoir institutionnalisé au Québec[24]. En outre, le modèle d’autochtonisation que proposent les membres du comité d’étude amorce une reconnaissance de la spécificité culturelle des peuples autochtones au sein de l’administration publique plus de dix ans avant qu’un premier ministre au Québec ne fasse de même[25].

Notons toutefois que le modèle d’autochtonisation s’établit aussi dans une certaine continuité avec les pratiques passées. Bien qu’il considère que la réduction des écarts culturels constitue la meilleure stratégie pour mettre en oeuvre le système judiciaire, le rapport ne prévoit aucun espace où les Autochtones pourront s’exprimer au sujet de leurs us et coutumes. Il laisse ainsi le soin aux acteurs du tribunal de se forger leur propre vision des valeurs, normes et cosmologies autochtones, et ce, sans leur donner aucune éducation formelle en cette matière avant 1984[26]. L’attitude adoptée est donc similaire à celle appliquée au milieu du XXe siècle, alors que l’institution judiciaire prenait appui sur ses agents pour agir avec diplomatie[27]. Puisque le ministère fait reposer l’entièreté du projet d’autochtonisation sur les membres de la Cour itinérante, le rôle du juge Jean-Charles Coutu, désigné le 31 juillet 1974 pour mettre sur pied la Cour itinérante d’Abitibi, se révèle particulièrement important[28].

Appelé à appliquer le modèle d’autochtonisation, comment le juge Coutu conçoit-il la justice au Nord-du-Québec ? Ce résident de Rouyn-Noranda de 38 ans se fait offrir deux fois un siège de juge de la Cour provinciale par le sous-ministre de la Justice. Il refuse pourtant l’offre, puisqu’il souhaite devenir juge au Tribunal de la jeunesse. Jean-Charles Coutu accepte cependant de relever le défi de la mise en oeuvre du nouveau tribunal itinérant après avoir pris connaissance du rapport Choquette, considérant que le Nord « ouvre une nouvelle perspective de la justice[29] ». Il faut dire que le juge est un homme engagé : élu maire de Rouyn-Noranda à deux reprises au cours des années 1960, il a démontré un attachement particulier pour les domaines de la santé et des services sociaux. Il fut conseiller juridique pour un organisme de soutien à la déficience intellectuelle chez les jeunes, en plus de participer à la fondation de deux comités de bien-être social en Abitibi et de divers programmes de soutien au sein du collégial et des hôpitaux psychiatriques de la région[30]. Il n’est donc pas surprenant que le juge priorise la réhabilitation des contrevenants. Selon lui, le rôle des policiers « n’est pas uniquement celui de justicier », mais bien celui de « travailler à améliorer la qualité de la société et des individus qui la composent »[31]. Le juge incarne des préoccupations sociales qui demeurent relativement novatrices dans le milieu, en pleine mutation, de la magistrature québécoise des années 1970. Nonobstant cette ligne « souple » du droit dans laquelle il se situe, Jean-Charles Coutu ne possède aucune connaissance particulière sur la réalité des peuples autochtones lorsqu’il prépare la création de la Cour[32].

L’autochtonisation de la justice nordique est confirmée une semaine après le premier voyage de la Cour itinérante, en novembre 1974, lorsque l’Entente de principe de la Convention de la baie James et du Nord québécois (CBJNQ) est signée[33]. Si la CBJNQ ne lie légalement que les Cris et les Inuits, elle reste significative pour l’ensemble des communautés autochtones du Québec, dans la mesure où elle crée un précédent[34]. Dans cette optique, les diverses organisations représentant les Autochtones auront l’occasion de se positionner lors de la Conférence provinciale sur les Autochtones et la justice, tenue à Québec en septembre 1976. Cet événement peu connu est majeur : il représente la première occasion formelle pour les conseils de bande atikamekw, innus et naskapie concernés par la mise en oeuvre de la Cour itinérante – mais ne s’étant pas vu octroyer une place à la table des négociations – de se prononcer sur la politique d’autochtonisation. Aurélien Gill, alors chef de la communauté innue de Mashteuiatsh, donne le ton des échanges : « [n]ous avons […] décelé un souci grandissant de vouloir laisser les autochtones formuler eux-mêmes les problèmes et les solutions qu’ils croient les plus justes[35] ». Dans cette même optique, et à l’instar des autres organisations, le Conseil des Atikamekw et des Innus insiste sur le fait que « chaque communauté devrait administrer elle-même la justice pour faire respecter ses propres règlements et pour juger les infractions et délits commis à l’intérieur de son territoire[36] ».

Les documents de la conférence nous apprennent que, au-delà de l’autochtonisation, les conseils désirent obtenir un poids décisionnel en matière de justice. Cette revendication implique une reconnaissance des souverainetés des conseils de bande. Alors que le Québec prévoit une autochtonisation de la justice en s’appuyant principalement sur la sensibilité interculturelle qu’entendent développer les juges et les policiers, les organisations autochtones souhaitent obtenir une représentation politique et un poids décisionnel en matière d’administration de la justice, à un moment où le militantisme autochtone devient de plus en plus présent sur la scène politique[37]. Sans être nécessairement contradictoires, ces approches sont distinctes et susceptibles de causer des tensions. Or, au-delà du gouvernement et des autorités autochtones, que pensent les acteurs judiciaires chargés d’appliquer le modèle d’autochtonisation ?

Lors de l’inauguration de la conférence de 1976, les fonctionnaires et acteurs judiciaires sont amenés à exprimer des conceptions précises de l’espace national, de l’autochtonie et de la justice. Il est d’abord pertinent de souligner le discours du Solliciteur général Fernand Lalonde. Décrivant le Québec comme un État distinct des autres provinces canadiennes, il stipule que « les Québécois ont toujours été respectueux des minorités ethniques », car le Québec partage « le statut de minorité ». Il ajoute que le Québec ne pratique « pas de discrimination envers les populations autochtones dans l’application de la loi » et que « la loi est la seule mesure de notre égalité »[38]. Cette représentation d’un Québec « juste » est peu surprenante : depuis les années 1960, le nationalisme québécois s’articule autour d’un modèle socioéconomique axé sur des valeurs caractéristiques de la gauche, telles que l’égalité et la solidarité sociale[39]. Le projet d’autochtonisation de la justice est ainsi utilisé pour nourrir un sentiment nationaliste québécois.

Cela dit, la représentation proposée par Robert Cliche, ex-chef du NPD-Québec et juge itinérant chez les Inuits en 1976, est différente. Ce dernier perçoit plutôt l’autochtonisation comme une occasion d’autonomisation pour les nations autochtones. Selon lui :

[…] l’idéal serait que des lois particulières sanctionnées suivant les traditions des Inuit, des Cris, des amérindiens, régissent toute cette région du Nouveau-Québec. L’idéal serait encore que ces lois soient administrées par les autochtones […]. Nous réussirons un jour à implanter une justice qui sera administrée par vous [les Autochtones], dont vous serez responsables, une justice humaine qui tiendra compte de vos us, de vos coutumes et de votre civilisation[40].

En s’inscrivant dans les nouvelles conceptions humanistes qui commencent à traverser le milieu judiciaire au cours des années 1970, le juge conçoit que le rôle des intervenants judiciaires serait doublé d’un devoir moral lié à la « préservation » des traditions autochtones[41]. En effet, il insiste à divers moments de son discours sur le rôle du Québec dans la conservation des valeurs traditionnelles, et plus particulièrement spirituelles, des Autochtones[42]. Cette valorisation de la diversité culturelle trouve-t-elle un écho chez les autres membres de la Cour itinérante ? Ou alors est-elle marginale et opposée à la réalité du travail du magistrat itinérant, qui tend plutôt à reproduire la dynamique coloniale établie par le passé entre le Nord et le Sud ? Susceptibles d’être animés par le complexe du « sauveur blanc », les acteurs judiciaires sont amenés à construire une représentation bien précise de leur rôle au sein des communautés nordiques.

Appliquer la justice : le rapport à l’« Autre »

La mise en place du système judiciaire est longue et difficile. Au cours des années 1970, les acteurs judiciaires se déplacent par avion quelques fois par année et arrivent dans les villages sans que les autorités locales n’en aient été informées[43]. Les habitants nordiques ont souvent l’impression que les agents viennent les condamner dans un esprit de collusion[44]. Une fois dans le village, les officiers et le personnel rattachés à la Cour aménagent le centre communautaire, l’aréna ou une salle de classe en tribunal, tout en révisant leurs dossiers. Les procès se déroulent en anglais avec les justiciables et en français lorsque les membres de la magistrature discutent entre eux[45]. Un membre de la communauté se charge de traduire les échanges en cri ou en inuktitut. La procédure pose un défi de traduction interculturelle : le modèle dit « vindicatoire » de la régulation sociale – que tendent à avoir en commun les différentes nations traditionnellement nomade – cherche davantage à rétablir l’harmonie au sein du groupe qu’à désigner un coupable – telle que cherche à le faire la justice pénale (mens rea)[46]. Les acteurs judiciaires pensent alors que les prévenus décident de plaider coupables afin de « plaire » aux membres de la Cour ou d’accélérer le processus dont on conçoit la finalité comme étant inévitable et invariable[47]. Les habitants sont réticents à témoigner et la dénonciation est souvent mal perçue, car pouvant fragiliser les relations sociales. Parfois, l’incompréhension mutuelle entre les acteurs judiciaires et les résidents nordiques est telle qu’elle crée des rapports antagonistes lors des procès[48]. Il faut dire que les sessions sont longues : elles se terminent souvent aux petites heures du matin et les cas qui n’ont pu être jugés sont ajournés au prochain séjour de la Cour. Plus d’un an peut se dérouler entre le jour de l’arrestation et celui de la tenue du procès, diluant le sens donné à la procédure. Les décisions, parfois prises à Amos, ne sont pas traduites ni transférées au Nord. Conséquemment, les victimes continuent souvent de côtoyer leur agresseur dans le village, que ce soit avant, pendant ou après le procès. Il n’est donc pas surprenant que l’autorité judiciaire soit discréditée auprès des peuples autochtones, en plus d’être considérée comme expéditive, inefficace et inadaptée[49].

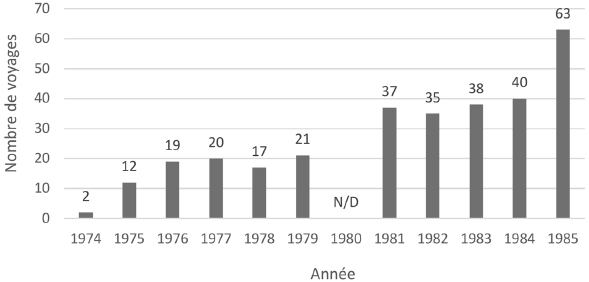

Figure 1

Le nombre de voyages réalisés par la Cour itinérante, 1974-1985

Conformément à l’esprit de la CBJNQ, les acteurs judiciaires tentent d’« autochtoniser » la justice selon leur propre conception des cultures qu’ils rencontrent. Ils déformalisent les procès, ajustent l’évaluation du mens rea en fonction des lois connues par les justiciables et adaptent les peines aux contextes des villages[50]. Jean-Charles Coutu cherche à répondre aux demandes des Inuits en invitant le président du conseil local à siéger à ses côtés en tant que consultant, souhaitant ainsi donner des peines qui « collent davantage à la réalité[51] », tout en établissant une relation plus positive. Le magistrat s’inspire à l’occasion des châtiments traditionnels ; il aurait ainsi « exilé » un Inuit dans un village voisin plutôt que de l’envoyer en prison. Le juge Robert Cliche dit à cet égard que

le juge Coutu a commencé à innover en cette matière. Il fait des entorses à la loi, si on peut dire, mais il les fait bien. Je crois que de cette façon, on peut établir une certaine forme de jurisprudence[52].

Une souplesse serait aussi adoptée par les procureurs de la Couronne et les avocats de l’aide juridique, qui disent pratiquer la déjudiciarisation et le règlement informel des dossiers[53]. Quant à la détermination de la peine, les services de probation privilégient les travaux communautaires à partir du début des années 1980[54]. On tenterait aussi de nommer des conseillers parajudiciaires autochtones pour servir de médiateurs culturels, notamment à la suite de la mise sur pied des Services parajudiciaires autochtones du Québec (SPAQ) en 1980[55].

Au cours de leur processus d’adaptation, quelle vision ces acteurs judiciaires isolés et sans formation interculturelle développent-ils du crime et de la justice en milieu autochtone ? D’abord, il existe certainement un malaise. Dans un article publié en 1982, le juge Coutu souligne que les membres de l’équipe se sentent comme des intrus au sein des villages ; il se demande même « s’il n’[est] pas préférable de laisser à ces peuples le soin de régler entre eux les problèmes de nature criminelle [soumis à la Cour] ». Mais le juge ajoute :

[…] la venue et la présence de plus en plus fréquente des « blancs » dans le nord du Québec et l’envahissement de ce que nous appelons « notre civilisation » a provoqué de grands changements dans les habitudes et la façon de vivre de ces peuples et force nous est de constater que cette situation est irréversible. D’ailleurs, les dirigeants de ces peuples ne seraient sûrement pas prêts à renoncer à tous les avantages que procure la technologie moderne et revivre comme dans « l’ancien temps »[56].

La Cour justifie sa présence au Nord selon une ancienne rhétorique coloniale : les gains matériels, vus comme anachroniques aux sociétés autochtones car associés à la « modernité » et à la « civilisation occidentale », entraîneraient des problèmes que seul l’appareil institutionnel canadien serait en mesure de résoudre. Autrement dit, l’utilisation des technologies et le recours aux tribunaux sont vus comme indissociables, puisqu’ils sont liés à un même phénomène de « modernisation » perçu comme « irréversible »[57].

Les autres membres de la Cour semblent avoir une réflexion similaire, puisqu’ils jugent que « la majorité des problèmes judiciaires rencontrés dans le Grand Nord sont engendrés par l’usage excessif de drogues et de boissons alcooliques » ainsi que « […] la télévision, laquelle projette des images de violence et d’abus sexuels dont les autochtones s’inspirent pour commettre leurs méfaits ». Selon eux, « ces comportements reflètent des problèmes d’adaptation sociale et d’évolution culturelle […] »[58]. On pense qu’il revient à la Cour de protéger des peuples qui seraient incapables de s’assumer eux-mêmes, dont le mode de vie serait inadapté à un processus de modernisation[59]. Cette vision ethnocentrique est connexe à celle qui se dégage des savoirs criminologiques de l’époque : en 1982, les études disponibles expliquent le taux de criminalité au sein des communautés par la consommation d’alcool, l’« inadaptation culturelle » et le changement socioculturel rapide[60]. La criminologie des années 1980 cherche à établir des liens entre l’autochtonie et la déviance[61]. À cet ensemble de conceptions s’en ajoute une autre, qui s’observe dans une lettre que le juge Coutu envoie à Peter Patridge de Puvirnituq en 1980 afin de lui expliquer la sentence que son fils écoule au pénitencier d’Amos. Le juge écrit :

I am convinced that under the Inuit usages and customs, it is forbidden to beat anybody including one’s parents […] it is for your protection and also his protection […] also you must understand that the term of jail that your son has to serve is very short compare to the seriousness of what he has done[62].

Selon le juge, les systèmes normatifs canadien et inuit répondent au même objectif de régulation sociale[63]. Jean-Charles Coutu suppose qu’ils peuvent donc être uniformément légitimes. En fait, la Cour est perçue comme d’autant plus acceptable qu’elle est flexible dans la détermination de la peine. Les différences sociales et culturelles sont délaissées afin de mettre l’accent sur leur finalité commune. Lors des premiers voyages de la Cour, la spécificité des traditions autochtones est reconnue, mais est considérée comme étant inapplicable dans le contexte de l’époque.

Que disent les autorités des villages au même moment ? La correspondance nous apprend que le Conseil communautaire de Wakeham Bay (Kangiqsujuaq) soulève qu’il « n’a plus confiance en la justice blanche » dont l’absentéisme aurait pour conséquence « d’encourager les criminels et de ne pas protéger la population »[64]. Quant à eux, les conseils communautaires d’Inukjuak, Puvirnituq et Akulivik jugent que la Cour ne s’y « rend pas assez fréquemment ». Ils accusent le fonctionnement pénal, disant « que les suspects sont relâchés sur parole et remis en liberté » et que la procédure ne permet pas de « rembours[er] les victimes »[65].

Figure 2

Une photographie de la Cour itinérante lors de sa première réunion de coordination avec les autres services publics (Rouyn-Noranda, le 29 mai 1980)

Devant les plaintes de plus en plus fréquentes, certains acteurs judiciaires en viennent à se rallier progressivement à l’avis des autorités autochtones : au-delà de l’autochtonisation, la solution se trouve dans la prise en charge locale. En 1981, le greffier-adjoint inscrit dans son rapport annuel que la seule solution efficace à la surconsommation d’alcool est le renforcement de la législation municipale des villages[66]. Dès la fin des années 1970, plusieurs communautés inuites avaient promulgué des règlements en vue d’assurer l’ordre public et de restreindre l’usage de l’alcool[67]. Mais puisque le système empêche les lois des conseils de bande d’être reconnues avant la fin des années 1980, les membres de la Cour revendiquent plutôt la nomination de juges de paix aux pouvoirs restreints, même si la CBJNQ ne le prévoit pas[68]. Il faut dire que, pour les officiers, l’application des pouvoirs municipaux ne permet pas de répondre uniquement à un souci d’efficacité. Elle soustrait la magistrature à un malaise créé par l’application de dispositions juridiques différentielles prévues par la Loi sur les Indiens et considérées comme discriminatoires, notamment en ce qui concerne les clauses sur la possession d’alcool sur les réserves. Le rapport insiste donc sur l’importance de connaître l’opinion du Grand Conseil des Cris (CGCQ) et des conseils communautaires inuits afin que la législation puisse « venir d’en bas[69] ». La correspondance inédite des acteurs judiciaires utilise une telle rhétorique. Jean-Charles Coutu souhaite le « partenariat[70] ». Pour Jean-Guy Leclerc de l’aide juridique, « il appartient d’abord au milieu autochtone et à ses dirigeants d’analyser la situation et d’appliquer, avec l’aide des travailleurs sociaux s’il y a lieu, les solutions qui seront jugées appropriées[71] ». De son côté, le Comité d’administration de la justice en milieu autochtone créé par la Cour itinérante en 1982 pense que les cas particuliers doivent être réglés « par les conseils des villages ou par un comité de leurs représentants[72] ». Pour l’avocat Simon Marcotte, « nous ne pouvons qu’être d’accord avec l’éventualité pour la population autochtone de se prendre en main sur tous les plans y inclus celui de l’administration de la justice[73] ».

En dépit du fait que les mesures proposées par l’administration judiciaire soient insuffisantes et parfois même loin des besoins réels des communautés, elles sont révélatrices d’une certaine ouverture à l’égard des demandes des conseils communautaires inuits. Or, au-delà de l’ouverture précoce exprimée par certains acteurs, comment l’administration judiciaire se positionnera-t-elle lorsque le projet de réforme deviendra plus concret et tangible ?

Figure 3

Le nombre de dossiers criminels ouverts par la Cour itinérante, 1981-1989

Réviser la justice : les débats au sein de l’administration publique

En 1984, Jean-Charles Coutu croit que « le champ des expériences possibles est très vaste » au Québec et que les expériences menées au Nord-du-Québec pourraient « éventuellement servir de modèles […] auprès des autochtones dans le reste de la province »[74]. Pour mettre en pratique cette ambition, le juge s’intéresse de plus en plus aux modèles autochtones de régulation sociale[75]. Il propose une conférence sur la justice non occidentale, recueille et partage les premières études anthropologiques sur le Nord et se renseigne sur le rôle du droit coutumier dans le maintien des identités autochtones[76]. Ainsi influencé par le pluralisme juridique, et en réponse aux initiatives et aux requêtes du Conseil communautaire de Puvirnituq, Jean-Charles Coutu soumet la Proposition à l’administration judiciaire et au ministère de la Justice en 1984[77]. Ce document jette les bases des comités de justice autochtones qui seront fondés deux décennies plus tard.

Comprenant que le système judiciaire reste inefficace dans les communautés en raison « des différences énormes de culture et de perception des situations », la Cour recommande dans la Proposition la déjudiciarisation des offenses mineures à un comité local[78]. Selon elle, en plus d’accélérer le traitement de dossiers, un tel comité supporterait la création d’une « nouvelle justice autochtone » qui permettrait une revitalisation des pratiques inuites. En fait, le « Projet Coutu » considère que le système judiciaire eurocanadien, construit de manière à créer une confrontation entre le procureur et les avocats et à prioriser la punition d’un coupable, est en opposition avec les formes coutumières de résolution des conflits autochtones qui priorisent le retour à l’harmonie sociale par la conciliation entre les parties[79]. Ainsi, le comité de justice a pour objectif principal de faciliter l’insertion du système judiciaire auprès des nations cries et inuites par la réduction des écarts culturels.

Même s’il met l’accent sur la traduction interculturelle comme le préconise l’autochtonisation, la Proposition ajoute une lecture politique de la situation : la déjudiciarisation permettrait à la communauté de se réapproprier peu à peu les pouvoirs judiciaires tout en les distribuant entre plusieurs représentants afin d’atteindre un équilibre dans les villages. Le comité de justice cherche à s’inscrire dans une démarche collective d’autodétermination politique, selon Jean-Gilles Racicot, directeur des services judiciaires[80]. Toutefois, la considération est aussi comptable : la correspondance nous apprend que l’établissement d’un « conseil d’anciens » permettrait de réduire les coûts de l’administration de la justice dans le Nord[81]. En outre, Jean-Charles Coutu considère que l’établissement d’un comité de justice à Puvirnituq constitue une « expérience-pilote » et qu’une même formule pourrait être appliquée ailleurs au Québec à la demande des conseils de bande.

Dans cette optique, le Projet Coutu sollicite l’intérêt d’autres acteurs judiciaires québécois[82]. Par exemple, le juge Jean Dionne de la Cour itinérante de Mingan, chargée des services judiciaires sur la Côte-Nord, entreprend des démarches pour que les autorités atikamekw soient informées du projet afin de démarrer un processus similaire de réforme[83]. Malgré cet enthousiasme, la Proposition ne fait pas l’unanimité au sein de la Cour itinérante. La correspondance inédite du fonds P277 autour de cette question nous montre les débats qui ont alors cours dans l’administration.

Certes, l’ensemble des fonctionnaires et acteurs judiciaires accepte le principe de la déjudiciarisation[84]. Cependant, c’est l’ampleur des pouvoirs à accorder au comité de justice qui fait dissension : certains souhaitent un comité de justice relevant de la Cour itinérante, d’autres veulent lui accorder une plus grande autonomie dans la désignation et le règlement des conflits. Du premier avis, Daniel Faucher, substitut du procureur général, écrit une lettre à Jean-Charles Coutu en novembre 1984 où il fait état de sa crainte de voir l’émergence d’« enclaves ethniques[85] ». En proposant l’instauration d’un mécanisme quelconque entre le comité de justice et le procureur de la Couronne, il souhaite que « le conseil nomme à l’intérieur du comité un ou des blancs, ne serait-ce que pour le cas d’un accusé blanc, et cela de façon à ne pas engendrer aucune forme de racisme[86] ». Le substitut du procureur s’inquiète de la proximité politique, de l’homogénéité ethnique et de l’isolement géographique du comité de justice – des arguments qui tendent à nier à la communauté une propension à l’équité. Jean-François Dionne, procureur-chef de la Direction générale des affaires criminelles et pénales, adopte une posture similaire. Pour celui-ci, un mécanisme de surveillance du système ainsi qu’une campagne d’information permettraient de garantir la stabilité et l’efficacité du comité de justice afin de « se prémunir contre un laisser-aller » dans la surveillance des peines et éviter les malentendus entre les Cours pour que les justiciables « ne se croient pas lésés par une autre manoeuvre des blancs »[87]. Cependant, cet argument est dénoncé par Michel Raîche, agent de probation, soutenant plutôt que le Projet Coutu ne permet pas à la communauté de s’investir dans la gestion de l’ordre ni d’y inscrire sa spécificité. Il écrit :

J’ai de la difficulté à comprendre pourquoi l’implantation d’un comité de justice, dans telle ou telle communauté, serait conditionnelle à l’assentiment des intervenants de la Cour itinérante, sauf leur respect, à moins que ceux-ci aient une connaissance très approfondie du milieu – difficile à connaître par ailleurs – et qu’ils puissent alors se prononcer sur la capacité ou non d’une communauté à former un comité de justice efficace. N’oublions pas que le projet vise une plus grande participation des Inuit à l’administration de la justice dans leur communauté[88].

Le fonctionnaire souhaite que le comité de justice permette aux Autochtones de déterminer eux-mêmes la gravité d’une offense et la méthode préférentielle de sa gestion en plus de servir de cercle de consultation en cas de crime grave. Cette implication se trouverait au coeur du projet d’autodétermination, considérant que tenir compte des perceptions autochtones des délits et des peines permettrait d’éviter d’instaurer une simple « sous Cour itinérante ». En plus, la consultation communautaire permettrait à toutes les parties de bâtir une meilleure relation. Bien que la vision de Michel Raîche ne semble pas majoritaire, elle reste partagée. Une lettre de ce dernier nous apprend notamment la position du juge Coutu :

Il faudrait donc que le projet dépasse petit à petit, mais de façon assurée, le contexte bien déterminé et limité dans lequel certains participants à la réunion, sauf leur respect, semblaient prêts à maintenir le comité de justice. À ce titre, je me suis permis de noter une distance entre la « mentalité d’intervention » de ces quelques participants et l’objectif que vous [Jean-Charles Coutu] proposez dans votre projet de départ et qui me semble vouloir aller beaucoup plus loin quant à une participation autochtone[89].

De toute évidence, la forme du comité de justice apparaissant dans la Proposition représente un compromis entre les membres de la Cour itinérante. Comme le démontre Mylène Jaccoud dans son étude de cas, le document est mal reçu à Puvirnituq puisqu’il ne délègue aucun pouvoir de grande importance aux Inuits et ne tient pas compte de la différenciation de la peine[90]. Quant à la position du ministère de la Justice, elle est claire : le comité de justice doit être intégré dans le projet d’autochtonisation de la justice à titre de structure intermédiaire. Une lettre inédite du ministre Fréchette indique qu’il considère que les « efforts continus [des juges] en vue d’une application très souple [du droit] » devraient être suffisants. Quant au comité de justice, le ministre dit voir en lui un « moyen privilégié d’autochtoniser l’administration de la justice », mais à la condition que « leur conception ne déroge pas aux principes de base de notre système judiciaire »[91]. La fonction publique québécoise cherche d’abord à conserver l’intégrité des prérogatives du pouvoir au sein de ses institutions. La même position est observable dans les autres provinces canadiennes : les ententes gouvernementales signées dans les Territoires du Nord-Ouest au cours des années 1980 ne permettent pas de reconnaître l’autonomie politique à une nation, mais mettent plutôt en place une forme d’autonomie administrative limitée[92].

Conclusion

Cet article cherchait à cerner la position et les débats à teneur politique au sein de la fonction publique et du système judiciaire à l’égard du modèle d’autochtonisation de la justice. Défini par la CBJNQ en 1975, ce modèle tente de réduire les différences culturelles entre les Autochtones et les non-Autochtones pendant le processus judiciaire. Les sources écrites à l’étude indiquent que, influencés par le « Projet Coutu », plusieurs membres de la Cour itinérante sont allés au-delà du modèle d’autochtonisation prévu et ont envisagé le transfert des pouvoirs à des comités de justice locaux. Il semble que Jean-Charles Coutu a favorisé la mise en place d’un espace de débats au sein de la Cour itinérante, et ce, dans l’ambition avouée de réformer le modèle provincial. Les membres de la Cour sont fortement divisés sur la question : certains semblent soutenir les revendications d’autodétermination des peuples autochtones, tandis que d’autres craignent l’étendue des pouvoirs que pourront avoir les comités de justice. Bien que le Projet Coutu n’ait pas fait consensus au sein de l’administration ni au sein des communautés inuites, il eut une influence importante et durable : au cours des années 1980, le modèle d’autochtonisation est peu à peu remplacé par celui de la déjudiciarisation.

À la fin des années 1980, le contexte politique devient plus favorable aux revendications cries et inuites. Un dialogue est peu à peu aménagé entre la nation crie et inuite et certains fonctionnaires et acteurs judiciaires, de sorte que ces derniers ont inclus les revendications dans le projet de réforme qu’ils présentent au ministère de la Justice et au Cabinet des ministres de Robert Bourassa en 1988[93]. L’administration régionale crie, ayant alors initié un vaste projet de réforme judiciaire au sein des communautés, soutient ces démarches[94]. Au sortir de la décennie, les pressions conjointes des gouvernements cri et inuit et de l’administration judiciaire depuis le Nord-du-Québec ont une incidence sur la politique ministérielle s’appliquant à l’ensemble des communautés autochtones au Québec[95]. Mais malgré cette première manifestation de volonté de réforme, il reste que, en 1990, la situation sociojudiciaire des communautés est grave et encore largement ignorée par le gouvernement provincial. L’inertie du Québec à l’endroit des communautés devient intolérable, comme allait en témoigner la crise d’Oka. Alors que les administrations régionales crie et inuite dirigent des comités d’enquête indépendants pour doter les villages d’un système judiciaire fonctionnel, Jean-Charles Coutu dirigera la première enquête de consultation provinciale des communautés autochtones au Québec[96]. Une recherche plus approfondie sur ces enquêtes, mais aussi dans les archives des conseils de bande, des conseils communautaires, des dossiers judiciaires et un corpus d’histoire orale pourraient nous permettre d’approfondir notre connaissance des régulations sociales nordiques passées et présentes, voire de comprendre les difficultés du système actuel. En somme, la recherche historique nous incite à revisiter des réflexions qui se révèlent aujourd’hui pertinentes.

Appendices

Note biographique

Caroline Desruisseaux enseigne l’histoire au Cégep de Sherbrooke et est doctorante à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). Elle s’intéresse à l’histoire contemporaine des peuples autochtones au Québec et au Canada. Ses plus récents travaux portent sur la gestion des lieux de culte chrétiens sur les réserves par le ministère des Affaires indiennes. Elle fut récipiendaire du Prix d’histoire du Gouvernement du Canada en 2018.

Notes

-

[1]

Cet article reprend les grandes lignes du second chapitre d’un mémoire de maîtrise en histoire intitulé « La Cour itinérante au nord du 49e parallèle : un espace de négociations politiques sur l’autodétermination judiciaire autochtone entre le Québec et les communautés cries et inuit (1970-1989) », déposé en novembre 2018 à l’Université de Sherbrooke. Je tiens à remercier Louise Bienvenue et Claude Gélinas, qui ont dirigé ce mémoire, ainsi que Léon Robichaud et Patrick Dramé, qui ont critiqué son contenu. Cette recherche a bénéficié du soutien financier du Fonds de recherche société et culture (FRQSC), du Centre d’histoire des régulations sociales (CHRS), de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) et de la Fondation de l’Université de Sherbrooke.

-

[2]

Bien entendu, les interventions eurocanadiennes au Nord-du-Québec varient selon les peuples et les régions ciblés. Les Cris, les Atikamewk, les Innus, les Naskapis et les Inuits ont des particularités culturelles, sociales, politiques et historiques différentes qui influencent à la fois leurs rapports avec les autorités eurocanadiennes et les impacts des interventions extérieures.

-

[3]

Les données sont tirées de : Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), Fonds P277, série 3, sous-série 7, dossier 1.

-

[4]

Nous devons préciser ce que nous entendons par « autorités locales ». Il s’agit d’abord des conseils communautaires inuits, actifs pendant les années 1960 et 1970, puis des conseils municipaux inuits, créés au début des années 1980 pour remplacer les conseils communautaires. Les Cris ont plutôt des conseils de bande, puisqu’ils sont régis par la Loi sur les Indiens.

-

[5]

Isabelle Picard, « La justice communautaire comme projet d’autodétermination chez les Atikamekw Nehirowisiwok d’Opitciwan », Cahiers du CIÉRA (2014), p. 54-83 ; Jean-Paul Lacasse, « Autonomie gouvernementale et justice pénale innue », Revue générale de droit, 32, 3 (2002), p. 809-820.

-

[6]

Claude Gélinas, « La représentation des Autochtones depuis le contact », dans Alain Beaulieu, Stéphan Gervais et Martin Papillon, dir., Les Autochtones et le Québec. Des premiers contacts au Plan Nord (Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, 2013), p. 247 ; Claude Gélinas, Les Autochtones dans le Québec post-confédéral (1867-1960) (Québec, Septentrion, 2007), p. 12 ; Jean-Jacques Simard, La Réduction. L’Autochtone inventé et les Amérindiens d’aujourd’hui (Sillery, Septentrion, 2003), p. 250.

-

[7]

Sur le système judiciaire au Nord-du-Québec, notons les travaux de Norbert Rouland, « L’acculturation judiciaire chez les Inuits au Canada », Recherches amérindiennes au Québec, 13, 3 (1983), p. 179-183 ; Anne Goyette, « L’administration de la justice au Nouveau-Québec inuit : de l’évolution d’une justice imposée », mémoire de maîtrise (histoire), Université Laval, 1987 ; Mylène Jaccoud, Justice blanche au Nunavik (Montréal, Éditions du Méridien, 1995) ; Susan G. Drummond, Incorporating the Familiar. An Investigation into Legal Sensibilities in Nunavik (Montréal, McGill-Queen’s University Press, 1997). Sur les ordres juridiques autochtones au Québec, voir notamment : André Lajoie, Conceptions autochtones et droits ancestraux au Québec (Paris, Thémis, 2008) ; André Lajoie, Henry Quillinan, Rod Macdonald et Guy Rocher, « Pluralisme juridique à Kahnawake ? », Les Cahiers de droit, 39, 4 (1998), p. 681-716 ; Jean-Paul Lacasse et Valérie Cabanes, « Les fondements de l’ordre juridique innu : la parole des aînés comme source de connaissance », dans Mathieu d’Avignon et Camil Girard, dir., A-t-on oublié que jadis nous étions « frères » ? Alliances fondatrices et reconnaissance des peuples autochtones au Québec (Québec, Presses de l’Université Laval, 2009), p. 143-162 ; Marie-Pierre Bousquet, « Régler ses conflits dans un cadre spirituel : pouvoir, réparation et systèmes religieux chez les Anicinabek du Québec », Criminologie, 42, 2 (2009), p. 53-82 ; Ghislain Otis, dir., L’adoption coutumière autochtone et les défis du pluralisme juridique (Québec, Presses de l’Université Laval, 2013) ; Lisa Qiluqqi Koperqualuk, Les traditions liées au droit coutumier au Nunavik (Institut culturel Avataq, Publications Nunavik, 2015) ; Sébastien Grammond et Christine Guay, « Comprendre la normativité innue en matière d’adoption et de ‘garde coutumière’ », McGill Law Journal, 61, 4 (2016), p. 886-906 ; et Benoit Éthier, « Pluralisme juridique et contemporanéité des droits et des responsabilités chez les Atikamekw Nehirowisiwok », Anthropologie et société, 40, 2 (2016), p. 177-193.

-

[8]

A. Goyette, « L’administration de la justice au Nouveau-Québec inuit ».

-

[9]

N. Rouland, « L’acculturation judiciaire chez les Inuits au Canada », p. 307-318.

-

[10]

Société Makivik, Aqqusiurniq Sivunitsasiaguniqsamut, Rapport final du Groupe de travail inuit sur la justice (Québec, 1993) ; Grand Conseil des Cris, Rapport définitif : Justice pour les Cris (Nemaska, août 1991) ; I. Picard, « La justice communautaire… ».

-

[11]

M. Jaccoud, Justice blanche au Nunavik, p. 195-230 et 383.

-

[12]

Caroline Hervé, « Wrapped in Two Flags : The Complex Political History of Nunavik », American Review of Canadian Studies, 47, 2 (2017), p. 125-147.

-

[13]

En plus des programmes de prévention, de médiation et de réinsertion sociale, les comités de justice autochtones sont chargés de conseiller les juges dans la détermination de la peine en faisant appel à des notions de consultation, de réparation et de guérison collective.

-

[14]

Le juge Coutu a notamment présidé le Comité de consultation sur l’administration de la justice en milieu autochtone au cours des années 1990. Voir Jean-Charles Coutu (prés.), La justice pour et par les Autochtones : rapport et recommandations (Québec, ministère de la Justice et ministère de la Sécurité publique du Québec, 1995).

-

[15]

Dans le présent article, le terme « autochtonisation » est utilisé dans le sens que lui attribuent les acteurs de l’époque. Il fait donc référence à la politique visant l’intégration – et non l’inclusion – des Autochtones et de certaines de leurs spécificités culturelles à l’intérieur du système judiciaire. L’objectif était d’adapter le système en vue de réduire les écarts culturels entre le système judiciaire et les peuples autochtones, mais sans décentraliser les prérogatives du pouvoir. Cette démarche se traduit par l’insertion de personnel autochtone, l’adoption de programmes spécifiques et la création de structures intermédiaires. Cette approche est aujourd’hui controversée, puisqu’elle tend à essentialiser les cultures autochtones et à ignorer les rapports de pouvoir systémiques.

-

[16]

Laura Aubert et Mylène Jaccoud, « Genèse et développement des polices autochtones au Québec : sur la voie de l’autodétermination », Criminologie, 42, 2 (2009), p. 111.

-

[17]

Québec, La justice au-delà du 50e parallèle (Québec, ministère de la Justice, 1972), p. 36 et p. 38-39.

-

[18]

Jean-Pierre Sawaya, Au nom de la loi, je vous arrête ! Les Amérindiens du Québec et la Dominion Police, 1880-1920 (Québec, Septentrion, 2012).

-

[19]

Emmanuel Blanchard, Quentin Deluermoz et Joël Glasman, « La professionnalisation policière en situation coloniale : détour conceptuel et explorations historiographiques », Crime, Histoire & Sociétés/Crime, History & Societies, 15, 2 (2011), p. 33-53.

-

[20]

Dont les pouvoirs auraient été restreints à la réception des plaintes et à la fixation des comparutions.

-

[21]

Québec, La justice au-delà du 50e parallèle…, p. 71-77.

-

[22]

M. Jaccoud, « Justice blanche au Nunavik… », p. 92-98.

-

[23]

Arthur Laing, Indians and the Law (Ottawa, Imprimeur de la Reine, 1967).

-

[24]

Jean Poupart, « L’institutionnalisation de la criminologie au Québec : une lecture sociohistorique », Criminologie, 37, 1 (2004), p. 71-105.

-

[25]

Tel que René Lévesque en 1983. A. Beaulieu, S. Gervais et M. Papillon, dir., Les Autochtones et le Québec. Des premiers contacts au Plan Nord…, p. 13.

-

[26]

Lorsque seront donnés les premiers cours de sensibilisation aux cultures et à l’histoire autochtone à la fonction publique. BAnQ, Fonds Jean-Charles Coutu (P277), série 3, sous-série 3, dossier 2, Cours de sensibilisation aux coutumes et moeurs autochtones de Serge Bouchard, septembre 1984.

-

[27]

A. Goyette, « L’administration de la justice au Nouveau-Québec inuit… », p. 61.

-

[28]

BAnQ, P277, série 2, sous-série 3, sous-sous-série 3, dossier 25, « Autorisations à siéger ailleurs qu’au chef-lieu », 1980.

-

[29]

Selon notre entrevue avec le juge Coutu à Saint-Jérôme le 10 août 2018 afin de spécifier certains détails biographiques. Nous tenons à remercier le juge pour sa participation.

-

[30]

BAnQ, P277, série 4, « Organismes et services sociaux » ; Jean-Charles Coutu, Curriculum vitae (15 avril 2018).

-

[31]

BAnQ. P277, série 2, sous-série 3, sous-sous-série 3, dossier 12, Jean-Charles Coutu, « Notes préparées pour une conférence à donner aux policiers » (14 mai 1975).

-

[32]

Selon notre entrevue avec le juge Coutu.

-

[33]

Article 20.0.20. Gouvernement du Québec, Convention de la Baie-James et du Nord québécois et conventions complémentaires, Publications du Québec, 1998, p. 322.

-

[34]

BAnQ, P277, série 2, sous-série 4, dossier 2, Compte rendu d’une réunion de consultation entre le conseil de bande de Manawan et les officiers de justice (Palais de justice de Joliette, 9 août 1976), p. 3.

-

[35]

BAnQ, P277, série 2, sous-série 3, dossier 1, Compte-rendu de la Conférence sur la justice et les Autochtones, discours de Aurélien Gill (20 septembre 1976).

-

[36]

BAnQ, P277, série 2, sous-série 3, dossier 1, Compte-rendu de la Conférence…, rapport du Conseil Atikamekw-Montagnais (20 septembre 1976), p. 77.

-

[37]

Yannick Turcotte, « L’Association des Indiens du Québec (1965-1977) et le militantisme autochtone dans le Québec des années 1960-1970 », mémoire de maîtrise (histoire), Université de Montréal, 2018.

-

[38]

BAnQ, P277, série 2, sous-série 3, dossier 1, Compte-rendu de la Conférence…, discours de Fernand Lalonde, p. 12. Quant au traitement soi-disant plus égalitaire du système pénal québécois, voir les nuances qu’apporte Mylène Jaccoud dans « Les Autochtones dans le système de justice pénale », mémoire de maîtrise (criminologie), Université de Montréal, 1986.

-

[39]

Daniel Béland et André Lecours, « Le nationalisme et la gauche au Québec », Globe, 14, 1 (2011), p. 37-39.

-

[40]

BAnQ, P277, série 2, sous-série 3, dossier 1, Compte-rendu de la Conférence…, discours de Robert Cliche, p. 161.

-

[41]

Pierre Lalonde, ministère de la Sécurité publique, « Évolution des politiques pénales et du discours à propos de l’emprisonnement au Canada et au Québec : de 1969 et 1999 » (Québec, Bibliothèque nationale du Québec, 2000), p. 19.

-

[42]

BAnQ, P277, série 2, sous-série 3, dossier 1, Compte-rendu de la Conférence…, discours de Robert Cliche, p. 157.

-

[43]

BAnQ, P277, série 3, sous-série 1, dossier 1, Compte rendu de réunion de la Cour itinérante (Rouyn, 29 mai 1980).

-

[44]

Jean-Charles Coutu, « La Cour itinérante du district d’Abitibi », Bulletin canadien de l’Aide juridique, 1 (1982), p. 25.

-

[45]

N. Rouland, « L’acculturation judiciaire chez les Inuit du Canada », p. 93 ; Serge Bouchard et Clotilde Pelletier, La justice en question. Évaluation de projets de création d’un comité de justice à Povungnituk (Québec nordique) (ministère de la Justice du Québec, 1986), p. 54.

-

[46]

Le modèle « vindicatoire » regroupe des formes de régulation très diversifiées, mais ayant en commun de privilégier l’intérêt collectif plutôt qu’individuel. Selon Véronique Strimelle et Vanhamme, la question de la culpabilité ne se poserait pas de la même manière chez les Eurocanadiens que chez les Inuits, puisqu’il s’agit davantage, pour ces derniers, de maintenir l’harmonie relationnelle globale au sein du groupe plutôt que de désigner (et punir) un coupable. Toutefois, un tel modèle d’analyse tend à omettre la dimension punitive et rétributive des ordres juridiques autochtones, de même que la justice réparatrice du système pénal canadien. Pour comprendre les différences et les rapprochements entre ces ordres juridiques, voir Véronique Strimelle et Françoise Vanhamme, « Modèles vindicatoire et pénal en concurrence ? Réflexions à partir de l’expérience autochtone », Criminologie, 42, 2 (2009), p. 83-100. Voir également Larry Chartrand et Kanatase Horn, A Report on the Relationship between Restorative Justice and Indigenous Legal Traditions in Canada (Ottawa, Ministère de la Justice du Canada, 2016) ; Barbara Gray et Pat Landerdale, « The Great Circle of Justice : North American Indigenous Justice and Contemporary Restoration Programs », Contemporary Justice Review, 10, 2 (2007), p. 215-225 ; David Milward, Aboriginal Justice and the Charter : Realizing a Culturally Sensitive Interpretation of Legal Rights (Vancouver, UBC Press, 2012) ; Val Napolean et Hadley Friedland, « Indigenous Legal Traditions : Roots to Renaissance », dans Markus D. Dubber et Tatjana Hörnle, dir., The Oxford Handbook of Criminal Law (Oxford, Oxford University Press, 2014), p. 225-247 ; Marie-Eve Sylvestre et al., Premier rapport d’intégration – Renforcer la gouvernance atikamekw : vers un modèle atikamekw de prise en charge des conflits et problèmes liés à la violence conjugale et à la protection de la jeunesse (Université d’Ottawa, Projet Légitimus, 15 juin 2017).

-

[47]

V. Strimelle et F. Vanhamme, « Modèles vindicatoire et pénal en concurrence ? ».

-

[48]

Susan G. Drummond, Incorporating the Familiar. An Investigation into Legal Sensibilities in Nunavik (Montréal, McGill-Queen’s University Press, 1997), p. 18.

-

[49]

BAnQ, P277, série 3, sous-série 2, dossier 1, Lettre sur la rencontre à Sugluk entre le juge Serge Boisvert et le maire Pali Ilisitok (8 janvier 1986) ; S. Bouchard et C. Pelletier, La justice en question..., p. 38.

-

[50]

M. Jaccoud, Justice blanche au Nunavik…, p. 109.

-

[51]

J.-C. Coutu, « La Cour itinérante… », p. 24-25.

-

[52]

BAnQ, P277, série 2, sous-série 3, dossier 1, Compte-rendu de la Conférence …, discours de Robert Cliche, p. 158.

-

[53]

Françoise Wera et Morgane Laliberté, Justice blanche, [film documentaire], 1985 ; J.-G. Leclerc, « L’aide juridique et les populations autochtones du Nord québécois », C.L.A.B., 1 (1982), p. 94.

-

[54]

J.-C. Coutu, « La Cour itinérante… », p. 24.

-

[55]

Mylène Jaccoud, « Justice et peuples autochtones au Québec : une autodétermination relative », dans A. Beaulieu, S. Gervais, et M. Papillon, dir., Autochtones et le Québec…, p. 240 ; N. Rouland, « L’acculturation judiciaire chez les Inuit du Canada ».

-

[56]

J.-C. Coutu, « La Cour itinérante… », p. 23-24.

-

[57]

Sur la rhétorique coloniale, voir : John L. Tobias, « Protection, Civilization, Assimilation : An Outline History of Canada’s Indian Policy », Western Canadian Journal of Anthropology, 6, 2 (1976), p. 13-30.

-

[58]

BAnQ, P277, série 3, sous-série 1, dossier 6, Compte rendu de réunion du Comité régional de concertation sur la justice et du Sous-comité la justice en milieu autochtone (Palais de Justice de Val d’Or, 16 novembre 1982).

-

[59]

Ce que soulève également M. Jaccoud dans Justice blanche au Nunavik…

-

[60]

Renée Brassard, Lise Giroux et Dave Lamothe-Gagnon, Profil correctionnel 2007-2008 : les Autochtones confiés aux Services correctionnels (Québec, Services correctionnels du ministère de la Sécurité publique, 2011), p. 9-14.

-

[61]

Renée Brassard et Mylène Jaccoud, « Savoirs criminologiques et Autochtonie », Déviance et Société, 32 (2008), p. 399.

-

[62]

BAnQ, P277, série 2, sous-série 1, sous-sous-série 5, dossier 6, Lettre de Jean-Charles Coutu à Peter Partridge (1980).

-

[63]

Cette idée présentée par le juge est cependant nuancée par les travaux de N. Rouland, « L’acculturation judiciaire chez les Inuits au Canada », qui présente plutôt ces ordres judiciaires comme ayant des finalités distinctes.

-

[64]

BAnQ, P277, série 3, sous-série 7, dossier 2, Lettre du sergent Gaétan Talbot au juge Jean-Charles Coutu (15 septembre 1980).

-

[65]

BAnQ, P277, série 3, sous-série 7, dossier 2, Lettre du sergent Gaétan Talbot au juge Jean-Charles Coutu (24 novembre 1980).

-

[66]

BAnQ, P277, série 3, sous-série 7, dossier 2, Jocelyn Provost, « Rapport sur les activités de la Cour itinérante en 1980 » (13 janvier 1981).

-

[67]

Ces règlements, d’abord promulgués par les conseils communautaires, seront repris par les municipalités inuites lors de leur création, à partir de 1979. BAnQ, P277, série 3, sous-série 2, dossier 2, Conseil communautaire de Povungnituk, « History of By-Laws in Povungnituk » (vers mai 1988) ; BanQ, P277, série 3, sous-série 1, dossier 6, Compte rendu de la réunion annuelle des participants de la Cour itinérante (Amos, 13 août 1982).

-

[68]

Par un tribunal de juges de paix ayant les pouvoirs de rendre des décisions rapides ou expéditives dans des cas d’infractions mineures. BAnQ, P277, série 3, sous-série 1, dossier 6, Première rencontre du comité sur l’administration de la justice en milieu autochtone (16 novembre 1982).

-

[69]

BAnQ, P277, série 3, sous-série 7, dossier 2, Jocelyn Provost, « Rapport sur les activités de la Cour itinérante en 1980 » (13 janvier 1981).

-

[70]

J.-C. Coutu, « La Cour itinérante… »

-

[71]

J.-G. Leclerc, « L’aide juridique et les populations autochtones… », p. 96.

-

[72]

BAnQ, P277, série 3, sous-série 1, dossier 6, Première rencontre du comité sur l’administration de la justice en milieu autochtone (Val-d’Or, 16 novembre 1982).

-

[73]

BAnQ, P277, série 3, sous-série 1, dossier 6, Lettre de l’avocat Simon Marcotte au sous-ministre Jacques Lachapelle concernant la nomination des juges de paix (Amos, 5 novembre 1982).

-

[74]

BAnQ, P277, série 2, sous-série 2, dossier 1, Jean-Charles Coutu et Jean-Gilles Racicot, « The Northern Conference. Circuit and Rural Court Justice in the North, Yellowknife, 11-16 mars 1984. Rapport », (mai 1984) ; BAnQ, P277, série 3, sous-série 6, dossier 4, Lettre de Jean-Charles Coutu à Céline Legault (mars 1984).

-

[75]

BAnQ, P277, série 2, sous-série 2, dossier 1, Évaluation de Jean-Charles Coutu vis-à-vis de la Northern Conference (1984).

-

[76]

Voir notamment les recherches de Louis-Jacques Dorais, Dominique Collin et Norbert Rouland. BAnQ, P277, série 2, sous-série 1.

-

[77]

BAnQ, P277, sous-série 8, dossier 12, request of Jean-Charles Coutu concerning the criminal law of Greenland (1982) ; BAnQ, P277, série 2, sous-série 4, dossier 2 ; Bradford W. Morse, « Land Rights and Customary Law : A Comparative Analysis », Conference of the International Work Group on Indigenous Affairs (Vancouver, août 1983).

-

[78]

BAnQ, P277, série 3, sous-série 2, dossier 4, Comité de justice autochtone, « Proposition pour une participation plus active des peuples autochtones à l’administration de la justice » (février 1985).

-

[79]

Cette affirmation de l’époque illustre une conception plutôt manichéenne des ordres juridiques. Précisons que certains principes de réhabilitation font partie du système canadien, tandis que la punition individuelle peut être recherchée dans les systèmes de justice autochtone (fort diversifiés par ailleurs).

-

[80]

Jean-Gilles Racicot, « Quelques arpents de neige. Greffes itinérants pour le district d’Abitibi » (1984), p. 14-16.

-

[81]

BAnQ, P277, série 3, sous-série 6, dossier 4, Lettre de Jacques L. Auger à Jean-Charles Coutu (25 septembre 1984) ; BAnQ, P277, série 2, sous-série 3, dossier 1, Lettre de Jean-Charles Coutu à Jacques L. Auger (3 octobre 1984).

-

[82]

BAnQ, P277, série 3, sous-série 2, dossier 4, Comité de justice autochtone…

-

[83]

BAnQ, P277, série 3, sous-série 2, dossier 4, Lettre de Jean Dionne à Jean-Charles Coutu (12 avril 1985) ; BAnQ, P277, série 3, sous-série 6, dossier 2, Lettre de Jean Dionne à Jean-Charles Coutu (6 septembre 1985) ; BAnQ, P277, série 3, sous-série 2, dossier 4, Lettre de Jean-Charles Coutu à Catherine Beamish (20 novembre 1985).

-

[84]

BAnQ, P277, série 3, sous-série 6, dossier 4, Lettre de Jacques Lachapelle à Jean-Charles Coutu (24 septembre 1984), Lettre de Gilles Bouchard à Jean-Charles Coutu (septembre 1984), Lettre de George Chasse à Jean-Charles Coutu (25 septembre 1984), Lettre de Jacques A. Auger à Jean-Charles Coutu (25 septembre 1984), Lettre du Centre communautaire juridique du Nord-Ouest (octobre 1984), Lettre de la Sûreté du Québec du district de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nouveau-Québec (octobre 1984), Lettre du coordonnateur en police autochtone, le sergent Jacques Letendre du district du Nord-Ouest (19 novembre 1984).

-

[85]

Cette expression n’est pas de l’auteur lui-même ; nous interprétons ainsi les propos de Daniel Faucher.

-

[86]

BAnQ, P277, série 3, sous-série 2, dossier 4, Lettre de Daniel Faucher à Jean-Charles Coutu (27 novembre 1984).

-

[87]

BAnQ, P277, série 3, sous-série 2, dossier 4, Lettre de Daniel Faucher...

-

[88]

BAnQ, P277, série 3, sous-série 2, dossier 4, Lettre de Michel Raîche à Jean-Charles Coutu (15 février 1985).

-

[89]

BAnQ, P277, série 3, sous-série 2, dossier 4, Lettre de Michel Raîche …

-

[90]

Rita Novalinga et Qalingo Tookalak, Proposal made by Inuit Community Council of Povungnituk concerning Local Judiciary (1985), p. 2-3.

-

[91]

BAnQ, P277, série 3, sous-série 6, dossier 2, Lettre du ministre de la Justice Raynald Fréchette, 1985.

-

[92]

Allan Lloyd Patenaude, « The Administration of Justice in Canada’s Northwest Territories, 1870-1990 : A Case study in Colonialism and Social Change », mémoire de maîtrise (criminologie), Simon Fraser University, 1990, p. 170.

-

[93]

BAnQ, P277, série 3, sous-série 7, dossier 2, Mémoire du ministère de la Justice et de la Sécurité publique présenté au Conseil du Trésor, « Administration de la Justice en milieu autochtone » (1987-1988).

-

[94]

BAnQ, P277, série 3, sous-série 4, dossier 2, Grand Conseil des Cris du Québec (GCCQ) et Administration régionale crie (ARC), résolution n°1987-5 (12 février 1987).

-

[95]

BAnQ (P277-S3-SS7-D2), Mémoire du ministère de la Justice...

-

[96]

Grand Conseil des Cris du Québec (GCCQ) et Administration régionale crie (ARC), Rapport définitif : Justice pour les Cris (Nemaska, août 1991) ; Groupe de travail inuit sur la justice, Aqqusiurniq Sivunitsasiaguniqsamut. Ouvrir la piste vers un avenir meilleur : rapport final du Groupe de travail inuit sur la justice (Kuujjuaq, Québec, 28 juin 1993) ; Jean-Charles Coutu, prés., La justice pour et par les Autochtones. Rapport et recommandations sur l’administration de la justice en milieu autochtone (Québec, ministère de la Justice et ministère de la Sécurité publique, 17 août 1995).

List of figures

Figure 1

Le nombre de voyages réalisés par la Cour itinérante, 1974-1985

Figure 2

Une photographie de la Cour itinérante lors de sa première réunion de coordination avec les autres services publics (Rouyn-Noranda, le 29 mai 1980)

Figure 3

Le nombre de dossiers criminels ouverts par la Cour itinérante, 1981-1989