Abstracts

Résumé

Revenant sur l’imaginaire cinématographique de la « première mondialisation » des années 1890-1940, innervée par le paradigme du rythme, cet article étudie plus particulièrement Melodie der Welt (1929). Walter Ruttmann y porte à une échelle internationale certains motifs caractéristiques des expérimentations avant-gardistes des années 1920, afin de proposer une véritable « Symphonie du monde ». La réception contemporaine de ce film – notamment en France, chez Alexandre Arnoux, André Levinson et Émile Vuillermoz – permet de le rapporter aux conceptions universalistes qui font florès dans le champ artistique de la seconde moitié des années 1920, telle la notion de « Grand Rythme » chez l’historien d’art Élie Faure. Les idées de simultanéité et de synchronisme, au-delà des frontières comme des époques, reviennent dans Melodie der Welt au travers de certaines formes collectives d’expressivité gestuelle rythmée, au premier plan desquelles figurent la danse et le travail. À la même époque, on peut trouver des positions opposées à cette démarche dans divers textes de Siegfried Kracauer, notamment ceux qui comparent la démarche de Ruttmann à celle de Dziga Vertov.

Abstract

This article addresses the pivotal role devoted to rhythm at the time of the « first globalization » (ca 1890-1940), through a detailed consideration of Melodie der Welt (Walter Ruttmann, 1929), which reuses typical features of the “City Symphony” genre as a visual ground for working out a new “World Symphony”. By taking into account this experimental documentary film’s reception, mainly in France (Alexandre Arnoux, André Levinson, Émile Vuillermoz…), one can relate Ruttmann’s endeavour to broader universalist ideas of the 1920s (such as simultaneity and synchronism across borders and times, or the “Great Rhythm” concept developed by the art historian Élie Faure). Rhythmical gesture, embodied by images of collective dancing and working, occupies a privileged position in Melodie der Welt. Ruttmann’s attempt has been thoroughly condemned by Siegfried Kracauer, whose writings provide a fruitful comparison with Dziga Vertov’s work.

Article body

Depuis une vingtaine d’années, l’idée de mondialisation s’est imposée au sein des discours et des pratiques culturelles, dans un contexte où sont apparues de nouvelles techniques d’information et de communication, et où s’est intensifiée la diffusion transnationale des oeuvres audio-visuelles. Ce changement de paradigme est notamment perceptible à travers la récurrence, dans quelques productions (publicités, séquences de films hollywoodiens[1] ou documentaires édifiants sur l’écologie[2]), d’une même structure de montage visant explicitement à proposer une perception synthétique du monde. Celle-ci consiste à rapprocher par l’enchaînement rythmé des plans des motifs visuels tirés de différentes zones géographiques. En deçà de la culture de masse contemporaine, une investigation historique autour de cette forme cinématographique particulière ferait probablement apparaître le caractère crucial de certaines périodes. Ainsi les années 1970-1980 représentent-elles à l’évidence une époque jalonnée d’expérimentations filmiques jouant de la circulation entre pays dominants et zones post-coloniales : Le tryptique Nord-Sud (Johann van der Keuken, 1972-1974) ; Sans soleil (Chris Marker, 1983) et, modèle évident pour les documentaires écologistes actuels, La trilogie des Qatsi, de Godfrey Reggio (musique Philip Glass, 1983 ; 1988 ; 2002). En revenant, bien plus en amont encore, sur les origines du cinéma, il faudrait également s’interroger sur les dispositifs de monstration groupée de nombreux films « exotiques » des premiers temps[3], soucieux d’embrasser d’un seul regard la diversité des paysages et des populations issues des divers continents[4].

Mais c’est en fait au cours de l’entre-deux-guerres, dans le cadre d’un cinéma d’« avant-garde » gouverné par des principes de musicalité et de rythme, que s’est véritablement établie une telle représentation synthétique du monde par le film. En témoigne de manière emblématique Melodie der Welt (Walter Ruttmann, 1929), dont les procédés renvoient aux idéaux universalistes portés par les diverses utopies rythmiques qui font florès depuis le tournant du 20e siècle. Pour étayer cette affirmation, je ne vais pas seulement aborder la structure propre du film, mais aussi le confronter à différents discours tirés de son contexte, qu’il s’agisse de sa réception critique (notamment en France, chez des chroniqueurs comme Émile Vuillermoz ou Alexandre Arnoux) ou, plus indirectement, de certaines conceptions contemporaines relatives à l’esthétique du rythme. On verra plus particulièrement tout l’éclairage qu’apporte une prise en compte de la problématique du geste – au travers de deux motifs essentiels : la danse et le travail –, à l’époque même où est réalisé Melodie der Welt.

Contrairement à une oeuvre aussi célébrée et étudiée que Berlin, Sinfonie einer Großstadt (Walter Ruttmann, 1927), Melodie der Welt a été très rarement montré jusqu’à aujourd’hui[5]. En découle une absence de portée historiographique, exception faite du rôle pionnier joué par cette production Tobis Klangfilm dans le contexte des expérimentations autour de la synchronisation sonore[6]. Ce tournant technologique n’a d’ailleurs pas impliqué une véritable rupture dans les recherches de Ruttmann sur le rythme visuel, le réalisateur appréhendant en effet le passage au film sonore comme une opportunité de poursuivre son exploration des rapports synesthésiques entre montage et structure musicale. Comme pour de nombreux expérimentateurs de cette époque, ses travaux ont débuté dans le domaine pictural avant d’être transposés dans le domaine de l’animation abstraite (la série des Opus I-V, 1921-1925), puis reformulés, au cours de la deuxième moitié de la décennie, sous la forme d’images documentaires, donc figuratives. Ce glissement vers la représentation iconique ne doit pas être assimilé à un retour en arrière ou à une forme de compromission. Au contraire, les idées musicalistes, même dans leur versant le plus radicalement anti-figuratif (pour la peinture Wassily Kandinsky ou František Kupka ; pour le cinéma Hans Richter ou Germaine Dulac), se sont le plus souvent fondées sur des préoccupations autour de l’essence du langage et de la communication universelle, impliquant des résonances non seulement esthétiques, mais également sociales et culturelles. Si Berlin réutilise les jeux de rythmes abstraits des premiers courts métrages de Ruttmann pour mettre en parallèle différents mouvements humains et mécaniques propres à la métropole de Berlin, Melodie der Welt porte, quant à lui, cette même logique de rapprochement par le montage à une échelle plus vaste et, du même coup, vient répondre aux idéaux universalistes qui ont toujours marqué les expérimentations de ce peintre cinéaste. Au-delà d’un film de voyage sous l’égide d’une compagnie maritime reliant Hambourg à l’Amérique (un « Weltreisefilm » censé suivre la trajectoire d’un bateau à travers la planète), le film de Ruttmann affiche d’emblée l’esprit communautariste qui l’anime. Son objectif explicite, comme le spécifie un carton inaugural, est en effet d’« amplifier la compréhension des formes multiples de la vie humaine et de porter au niveau de la représentation le lien sous-jacent entre les êtres humains[7] ».

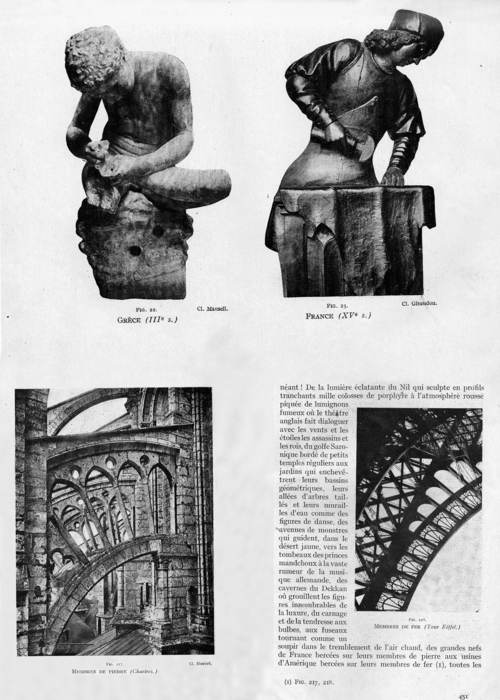

Esquissée au début du film, la continuité de la trajectoire géographique s’efface rapidement au profit d’un montage associatif entre différentes vues de la planète, constamment souligné par une musique originale composée par Wolfgang Zeller. À première vue, Melodie der Welt apparaît comme un véritable catalogue de figures conventionnelles relatives aux avant-gardes de l’entre- deux-guerres. Outre les scènes de trafic et de sport caractéristiques des « symphonies de ville », la plupart des séquences s’organisent autour de l’assemblage de fragments visuels renvoyant à des motifs canoniques comme une fête foraine (à la manière de Coeur fidèle de Jean Epstein, 1923) ; un pont mécanique (De brug – Le pont de Joris Ivens, 1929) ; ou les rouages des machines industrielles (Chelovek s kinoapparatom – L’homme à la caméra de Dziga Vertov, 1929 ; Zemlya – La terre d’Alexandre Dovjenko, 1930). Si ces reprises s’avèrent aussi systématiques, c’est pour servir la démarche singulière de Melodie der Welt, où les diverses facettes de cette base iconographique commune se voient mises en parallèle avec leurs équivalents à d’autres endroits du globe, qu’il s’agisse de prouesses physiques, de modes de circulation (Fig. 1), ou encore de festivités, d’activités ludiques, de bâtiments, de rituels sociaux, etc. En quelque sorte, la « symphonie de ville » a servi de modèle pour l’édification d’une « symphonie du monde ». À la différence près que dans celle-ci, on valorise moins le caractère inédit des techniques modernes de transport ou de divertissement, que l’on relativise leur nouveauté radicale, en postulant qu’elles ne font que prolonger, voire accomplir des mouvements ancestraux, fondamentaux des sociétés humaines. Comme le démontrent certaines parties du film plus directement liées à des motifs traditionnels, voire « archaïques » (la figure de la madone à l’enfant, passant du marbre occidental à ses actualisations asiatique ou africaine ; ou encore une longue comparaison entre divers styles architecturaux. Voir fig. 2), Melodie der Welt exprime une aspiration caractéristique de la première moitié du 20e siècle, qui a été longtemps ignorée ou dénigrée, et qui a consisté à percevoir la modernité industrielle à l’aune du passé que révélaient certaines disciplines scientifiques comme l’anthropologie, l’ethnographie ou l’archéologie. La remise en circulation, alors, de conceptions platoniciennes ou aristotéliciennes du rythme universel via la rythmique de Jaques-Dalcroze ou l’eurythmie de Rudolf Steiner, offrait aux utopies synesthésiques en vogue des arguments historiques permettant de justifier la parenté métrique de la poésie, de la musique et de la danse. C’est sur le fond de telles préoccupations qu’a pu se constituer le fantasme post-wagnérien de vaste synchronisation sociale que les critiques et théoriciens du cinéma, plus particulièrement en France, associeront aux développements futurs du nouveau médium lors de la légitimation artistique du film (Ricciotto Canudo, Élie Faure, Léon Moussinac…)[8].

Fig. 1

Fig. 2

Pour mieux comprendre la logique à l’oeuvre dans Melodie der Welt, et avant d’aborder plus en détail ses procédés spécifiques, il faut se pencher sur les discours qui ont encadré sa sortie, en particulier dans la presse cinématographique française où les idées musicalistes ont été, tout au long de la décennie, largement prônées et débattues. En mars 1930, Larevue du cinéma offre ainsi une place de choix à Walter Ruttmann, qui y livre son unique déclaration publiée sur le film, restée inédite en allemand[9]. Le titre de cet article confirme que cette réalisation a bien été pensée comme une « Symphonie du monde ». Ce terme de « symphonie » constitue un lieu commun des discours esthétiques sur le cinéma dans les années 1920, utilisé plus spécifiquement par la plupart des cinéastes et théoriciens français attachés aux idées musicalistes, comme Abel Gance, Germaine Dulac, Paul Ramain ou Émile Vuillermoz, séduits par le modèle de composition harmonieuse que représente, pour le montage des images, la possibilité de faire « résonner ensemble » (sens étymologique du mot symphonie) des éléments a priori différents les uns des autres[10]. Ce souci architectonique transparaît clairement dans la déclaration de Ruttmann qui estime, à propos des fragments visuels à sa disposition, tirés de bandes documentaires d’origines diverses, que sa « tâche essentielle » était bien « d’ordonner les matériaux épars pour ne pas tomber dans les “Actualités” ». Il précise en outre que cette démarche de structuration obéit à un principe fondateur, c’est-à-dire « donner une forme sensible à tout ce qui agite l’homme par-delà toutes les époques et toutes les frontières[11] ». C’est bien cette idée de révélation universaliste que perçoit Émile Vuillermoz, dans sa chronique du Temps :

Anéantissant d’un coup de ciseaux les plus formidables distances, le metteur en scène nous montre la troublante unité du destin et du caractère de l’animal humain. Il suit le cheminement obscur du même instinct en soulignant un geste qui s’amorce à Paris ou à Berlin pour se continuer dans l’Afrique centrale, se développer au Japon et s’achever en Océanie. Les hommes sont les mêmes partout, accomplissent sensiblement les mêmes rites, recherchent les mêmes émotions, arrivent aux mêmes solutions des grands problèmes qui les tourmentent. Cette ronde pathétique […] nous permet de tenir notre planète dans le creux de notre main[12].

Dans un autre texte sur Melodie der Welt, Vuillermoz reprend la même argumentation et développe quelque peu cette dernière expression : « Ainsi qu’on voit des empereurs tenir dans leur paume le globe terrestre, le spectateur a la sensation de posséder notre planète dans sa main. Il peut la soupeser, la manier, en faire le tour[13]. » Autant d’expressions qui pointent un paradigme du contact physique, l’existence d’un rapport haptique entre le film et son spectateur, le toucher s’ajoutant donc aux dimensions sensorielles proposées par le cinéma. Ce sentiment d’une implication physique accrue du spectateur cinématographique dépend en réalité d’une certaine faculté rythmique du montage, comme le spécifie le critique de danse André Levinson lorsqu’il rend compte de Melodie der Welt, en mars 1930. Il détaille les mécanismes qui y accomplissent à ses yeux le « miracle du rythme » :

Ces images se succèdent à une telle vitesse, elles font sur l’écran une apparition si brève qu’elles semblent superposées, simultanées, placées en regard, perçues en même temps. C’est l’effet du montage le plus serré qui ait jamais été pratiqué. La vision se décompose en clins d’oeil, entrevisions instantanées[14].

Levinson reprend ici une idée alors partagée par de nombreux théoriciens (notamment Lionel Landry)[15], selon laquelle le montage ultra-rapide qu’on développe alors dans certains films – le plus souvent circonscrit dans des séquences particulières –, a pour objectif la production non pas d’un effet de vitesse, mais d’instantanéité. L’enchaînement des divers plans se produit à un débit si véloce que les motifs représentés finiraient par se confondre dans l’esprit des spectateurs, actualisant en quelque sorte le mouvement d’une forme de pensée « accélérée » à même de dégager la synthèse des multiples aspects fragmentaires de la nouvelle réalité moderne. Cette notion de simultanéité apparaît comme fondamentale par rapport à la perception élargie du monde dont le cinéma se voit progressivement investi durant l’entre-deux-guerres. En juxtaposant à un tempo effréné des vues de pays éloignés spatialement, le montage est jugé capable de générer l’impression d’un effondrement des distances. Souvent minorée dans l’historiographie des avant-gardes cinématographiques, qui s’est concentrée essentiellement sur la problématique de la vitesse, cette conception est pourtant présente dans plusieurs textes fondateurs de la pensée moderniste sur le cinéma. Lorsque Ricciotto Canudo voit en 1911 le médium filmique offrir le spectacle « des pays les plus lointains, des hommes les plus inconnus, des expressions humaines les plus ignorées », il y identifie, après la vitesse, le second « symbole de la vie moderne » que révèle le cinéma : la « destruction des distances », source d’une « connaissance immédiate des pays les plus divers ». Dans le même ordre d’idées, le Manifeste de la cinématographie futuriste de 1916, constamment cité pour sa célébration de la rapidité nouvellement générée par le monde technologique, comporte également un passage dédié à cette notion de simultanéité. Du point de vue des Futuristes, la « Symphonie Polyexpressive » qu’est appelée à constituer le cinéma devra en effet s’appuyer sur la matérialité même de la réalité filmée (« L’univers sera notre vocabulaire ») afin de développer une nouvelle forme de mentalité ou de « sensibilité » qui « accélérera l’imagination créatrice, donnera à l’intelligence un sens de simultanéité et d’omniprésence[16] ». Revenant sur le sujet quelques années plus tard, Canudo en conclut que l’existence contemporaine se fait « de plus en plus simultanée » face à des « yeux humains qui multiplient démesurément leur vision des espaces et des êtres et des choses[17] ».

Il est possible de suivre, tout au long des années 1920, ce discours d’après lequel l’indéniable accélération du rythme de l’existence provoquée par les techniques modernes de communication, comme le film ou la radio, finit par provoquer l’annulation des distances et l’établissement d’une sorte de connexion simultanée, au niveau planétaire. Le réalisateur Marcel L’Herbier voit par exemple en 1925 le cinéma circuler « autour du globe » et faire que l’humanité soit « transportée en tous points, à toute heure, suivant notre loi présente de voyage et d’Instantanéité ». Comme le rappelle, au même moment, un autre cinéaste français, Jacques de Baroncelli, le cinéma permet en quelque sorte de faire « le tour du monde dans un fauteuil », et de révéler du coup une « argile commune » propre à un « état d’esprit universel[18] ». Ces idées sont développées à la fin de la décennie dans toute une série d’affirmations, fortement empreintes d’utopisme, d’écrivains sur le cinéma. En 1929, le surréaliste Philippe Soupault décrit par exemple les potentialités du film en des termes qui, pour un lecteur contemporain, renvoient plus à l’ordinateur branché sur un réseau qu’à l’image projetée dans une salle de cinéma :

Le spectateur devant l’écran peut désormais tout voir, et en un clin d’oeil. Il passe en quelques minutes de Buenos Aires à Londres, de Vancouver à Vladivostock. […] Bref, c’est le vaste monde, le monde inconnu, que le cinéma, sur quelques mètres carrés de toile blanche, met à notre portée. C’est la surprise sans cesse renouvelée de la découverte qui trouble et passionne l’homme de la rue. C’est le sentiment de sa nouvelle et prodigieuse puissance qui l’enchante[19].

Ce dernier sentiment d’omnipotence est bien celui sur lequel Sigmund Freud, à la même époque, a cruellement ironisé dans Le malaise dans la culture (1929), où il assimile l’homme technologique à un dieu muni de prothèses[20]. Mais l’enthousiasme suscité à la fin des années 1920 par l’émergence d’un nouveau « faisceau[21] » planétaire renvoie moins au complexe de supériorité décrit par le grand psychanalyste qu’à un idéal de synchronisation rythmique des peuples. De cette tendance témoigne notamment une déclaration de l’écrivain André Maurois, qui perçoit la figure de Charlie Chaplin comme la référence universelle d’une nouvelle culture gestuelle fondée sur l’attraction et l’imitation :

Un film de Charlie Chaplin est joué en même temps à Chicago, à Barcelone, à Tokio [sic] et à Honolulu. […] Un coolie chinois, dans la vallée du Yang Tse Kiang, amuse ses camarades en marchant les pieds très écartés, les jambes grotesquement pliées, une petite canne à la main : il imite Charlot[22].

En suivant la logique de cet exemple fantasmatique, la circulation simultanée d’un même film dans le monde entier est censée créer des désirs et des réflexes mimétiques communs, en dépit de mentalités et de contextes socio-historiques complètement différents. Si cette mythologie du cinéma comme langage mimique universel traverse d’innombrables écrits de l’entre-deux-guerres – Béla Balázs en expose certains principes essentiels dans Der sichtbare Mensch (1924)[23] –, elle trouve, toujours en France, des résonances particulièrement fécondes chez Ricciotto Canudo[24], Jean Epstein, Marcel L’Herbier[25] et, surtout, dans les réflexions d’Élie Faure sur les fonctions esthétiques et sociales du spectacle cinématographique. Dans ses textes sur le cinéma, cet éminent historien d’art a sans cesse cherché à rapporter le film, nouvelle forme d’expression avant tout mimétique et gestuelle, aux vertus unanimistes des spectacles collectifs propres aux grandes civilisations du passé. En 1920, il perçoit déjà dans la « cinéplastique », forme accomplie du cinéma à venir, la résurgence d’un même principe fondamental, qui traverse les époques et les aires géographiques :

Aussi loin que nous remontions […] il a fallu à tous les peuples de la terre, et de tout temps, un spectacle collectif qui pût réunir toutes les classes, tous les âges, et généralement les sexes, dans une communion unanime exaltant la puissance rythmique[26].

Chez Faure, cette idée prend place dans une perspective théorique plus vaste. Celle-ci est formulée de manière synthétique dans L’esprit des formes (1927, volume conclusif d’une monumentale Histoire de l’art), où l’écrivain dégage l’existence d’un « Grand Rythme » traversant les époques et les civilisations. La mise en page très travaillée de ce livre témoigne de l’ambition de mettre en évidence, dans la continuité d’un même volume, les principes communs qui relient la diversité des formes plastiques (Fig. 3).

Fig. 3

Saisis dans des époques et des espaces culturels très différents, les enchaînements d’images de Melodie der Welt peuvent certes évoquer les recherches autour de la Pathosformel, menées par Aby Warburg dans les mêmes années. Mais L’esprit des formes d’Élie Faure apparaît comme une référence plus productive et pertinente pour comprendre l’idéal syncrétique qui anime Walter Ruttmann, notamment dans l’établissement d’une relation entre les formes biologiques et celles qui procèdent de l’univers machinique (voir par exemple ces rapprochements entre le squelette d’un cétacé et la carcasse d’un hydravion, ou entre le rouage d’un moteur et une ammonite fossile). Plus explicitement encore, c’est dans ce même ouvrage que Faure aborde les rapports entre la danse et le cinéma, deux formes d’expression qui participent à son sens d’un même élan de révélation des structures rythmiques de l’univers :

Le cinéma et la danse pourraient nous livrer le secret des rapports de tous les arts plastiques avec l’espace et les figures géométriques qui nous en donnent à la fois la mesure et le symbole. La danse, à toute époque, comme le cinéma demain, est chargée de réunir la plastique à la musique, par le miracle du rythme visible et audible[27].

Cette assimilation entre ces deux écritures du mouvement que sont la « chorégraphie » et la « cinématographie » renvoie à une idée-clé des réflexions esthétiques sur le rythme au cours des premières années du 20e siècle. Puisqu’il y a rythmicité autant dans les mouvements propres aux arts temporels que dans les rapports spatiaux qui régissent les compositions plastiques, on considère alors que le cinéma, dans le prolongement de la danse, opère comme la réunion des « Rythmes du Temps » et des « Rythmes de l’Espace » (pour reprendre une célèbre formule de Ricciotto Canudo)[28].

Comme le suggérait l’expression de « ronde pathétique » employée par Émile Vuillermoz dans son compte rendu de Melodie der Welt, le motif du corps dansant se voit attribuer une fonction centrale dans une séquence parmi les plus abouties de cette « Symphonie du monde » réalisée en 1928 par Walter Ruttmann. Intervenant vers la fin du film, ce segment fait s’enchaîner les divers représentants d’une communauté mondiale reliée par l’expression gestuelle au-delà des barrières géographiques et culturelles. Alignant trente plans en deux minutes, le réalisateur allemand élabore un effet de climax progressif, renforcé par une musique adaptée aux mouvements physiques et aux variations visuelles produites par les changements de plan. Pour donner le sentiment d’une continuité du geste, d’un espace à l’autre, Ruttmann utilise différents procédés de transition, de reprises et de raccords. Ainsi, dans les premiers plans, les figures humaines se lèvent graduellement, glissant d’un continent à l’autre pour entrer dans une danse de plus en plus collective (Fig. 4). Le motif transhistorique de la ronde permet alors de relier, d’une image à l’autre, la tradition archaïque à la modernité des revues du Jazz Age. Par divers effets de répétition (une robe tournoyante ; le nombre de figures présentes dans le cadre), de déplacement (une composition verticale succédant à une évolution dans l’horizontalité) et de progression (du couple à la collectivité), la séquence travaille l’idée de chaîne unanimiste aussi bien en ce qui a trait au montage entre les plans qu’à la mobilité dégagée par les images elles-mêmes (entrée dans le cadre de personnes supplémentaires ; tempo plus ou moins vif des danseurs). Elle fait de la sorte écho à une distinction centrale posée par Léon Moussinac entre deux types fondamentaux de rythmes (extérieurs et intérieurs[29]). La mise en parallèle de l’attitude de deux femmes avec celle d’un paon, loin de toute condescendance, rejoue, au sein de ce même passage, une référence à l’animalité fondamentale de l’être humain qui revient souvent dans Melodie der Welt (geste du grimper associé au singe ; posture de sumos rapprochée de celle de deux bovidés…). La suite de la séquence est marquée par un certain effet de ralentissement, qui culmine dans deux images : le cadrage de deux Cambodgiennes assises, c’est-à-dire semi-immobiles, puis le plan le plus long de l’ensemble (20 secondes, c’est-à-dire le sixième d’un segment qui comprend en tout 32 plans), où un adulte et un enfant exécutent un même mouvement cadencé. Ce dernier cadre sert à relancer la danse effective, puisqu’il inaugure une nouvelle série, de plus en plus véloce, d’images dédiées à des groupes presque exclusivement masculins. Cette logique « climatique » n’a rien d’original, puisqu’elle caractérise, au cours des années 1920, de nombreuses séquences de danse en montage rapide : la ronde de Kean (Alexandre Volkoff, 1925), la farandole de Maldone (Jean Grémillon, 1928) ou le flamenco de La femme et le pantin (Jacques de Baroncelli, 1928).

Fig. 4

Au coeur de cette dernière partie, un plan frappe plus particulièrement l’attention : un homme se trémousse en claquant des doigts tout en s’adressant à l’objectif (Fig. 5, bas gauche). Intervenant au moment le plus intense de toute la séquence, ce regard caméra manifeste comme le souci d’une transmission du rythme corporel de l’objectif vers le spectateur. Cette image semble pointer la logique haptique qui a marqué la réception critique de Melodie du monde, évoquée plus haut. Elle trouve son fondement dans plusieurs écrits esthétiques et psychologiques du tournant du 20e siècle, qui soulignent l’idée selon laquelle le geste du danseur envoûté, porté par le rythme, est capable de se transmettre à celui qui le regarde, au point que se rejouerait, dans le corps du spectateur, une activité musculaire mimétique[30]. Cette image permet de mieux saisir les objectifs de cette séquence de danse : Ruttmann n’a pas pour seul objectif le fait d’expliciter, d’analyser et de mettre en évidence la communauté gestuelle archaïque, mais aussi de la convoquer physiquement, de l’actualiser par le biais du médium cinématographique, en visant la célébration immédiate d’une même vibration universelle.

Fig. 5

Au coeur des années 1920, cette insistance sur les différents aspects de la culture chorégraphique ne se joue pas seulement au cinéma. La danse est alors appréhendée sous toutes ses formes, aussi bien les nouvelles expressions chorégraphiques liées au jazz, au music-hall, aux girls de revue, au cirque, que ses formes anciennes ou exotiques qui se diffusent après les expositions coloniales. Cette vue élargie se traduit notamment dans les nombreux livres de danse, abondamment illustrés, qui paraissent alors, tant en Allemagne qu’aux États-Unis ou en France, et qui confrontent dans leurs compositions photographiques, à l’instar des procédés de montage de Melodie der Welt, des attitudes chorégraphiques empruntées à diverses cultures. Au sein de ce vaste corpus (Arnold Genthe, The Book of the Dance, 1916 ; Frank Thiess, Der Tanz Als Kunstwerk, 1920 ; Hermann et Marianne Aubel, Die Künstlerische Tanz unserer Zeit, 1928[31]…), se détachent notamment les publications d’André Levinson, l’un des principaux critiques cités à propos de la réception de Mélodie du Monde (La danse d’aujourd’hui, 1929 [Fig. 6] ; Les visages de la danse, 1933[32]). De cette logique de rassemblement d’images, où les danses folkloriques des divers continents se confrontent à leurs équivalents plus modernes, relèvent également certains collages de l’artiste dada Hannah Höch, qui expriment une volonté de synthèse comparable à celle déployée par Ruttmann. Ainsi dans Album (ca. 1933)[33], la juxtaposition sur la double page tente-t-elle de réaliser le même effet de simultanéité que Melodie der Welt cherche à opérer, pour sa part, par le truchement du montage rapide (Fig. 7). Ces travaux évoquent directement les mises en page des illustrés de l’époque dans lesquels Höch puise ses sources visuelles. Parmi ceux-ci figurent de nombreux magazines de cinéma qui jouent aussi, d’une manière plus racoleuse mais néanmoins assez élaborée, de la mise en co-présence des multiples facettes de l’univers chorégraphique. En témoignent plusieurs compositions graphiques parues dans la revue Pour vous au tournant des années 1930[34]. Et c’est dans ce périodique, au moment même de la sortie française de Melodie der Welt, qu’est publié un article de Fernand Divoire, chroniqueur culturel qui développe alors une réflexion ambitieuse sur le rythme[35], et qui s’affirme comme un grand défenseur de la danse moderne (son ouvrage Pour la danse, paru en 1935[36], répond exactement aux principes de mise en page qui viennent d’être évoqués). Dans ce texte au titre évocateur (« De Tahiti au Mexique, l’écran recueille les danses de l’Univers » [Fig. 8]), Divoire attribue au cinéma la révélation du caractère protéiforme de la danse à travers le monde, révélant autant de traditions et de folklores fondés sur l’expression d’un même rythme collectif : « Tout cela, se surimprimant en nous, nous donne des points de comparaison et nous éclaire sur la science de cette longue humanité dansante[37]. » Cette formule de Divoire fait explicitement écho à l’effet de simultanéité identifié plus haut : toutes les images chorégraphiques que le cinéma convoie provoqueraient, au final, le sentiment d’une surimpression d’images dans l’esprit du spectateur.

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fernand Divoire, « De Tahiti au Mexique, l’écran recueille les danses de l’Univers », Pour vous, n° 38, 8 août 1929, p. 8-9.

Cette actualisation cinématographique du geste rythmique ne s’arrête pas au plan strictement visuel, mais s’étend, tout au long de Melodie der Welt, à la dimension sonore puisque la musique, désormais synchronisée mécaniquement avec le film, s’attache autant à renforcer la continuité entre les divers sujets dansants (via une pulsation répétitive, ou la reprise de mêmes motifs…) qu’à insister sur les points saillants de l’action (soulignement en mickeymousing) ou à mettre en évidence les principaux effets de gradation ou d’ambiance (changements de volume, de tempo…). À ce constant et solide appui musical, largement promu dans la plupart des milieux liés au cinéma, dès le tournant vers l’institutionnalisation des années 1908-1913, et expérimenté par Ruttmann lui-même dès ses premiers films abstraits (Opus I bénéficiait d’une partition originale signée Max Butting), s’ajoutent les différents sons émis par l’univers représenté, plus particulièrement les bruits[38]. À quelques moments de Melodie der Welt, la musique s’efface donc au profit de différents jeux d’enchaînements symétriques, où les sonorités émises par les sources représentées à l’écran engagent comme des effets de question-réponse. C’est notamment le cas d’une autre séquence du film, centrée sur les mouvements associés au travail. Plus directement encore que pour la danse, cette référence aux gestes laborieux renvoie à diverses spéculations anthropologiques et psychologiques. Dès la fin du 19e siècle, les recherches se sont effectivement multipliées autour de l’effort rythmé chez de nombreux peuples dits « primitifs », en particulier celles, très diffusées, de Richard Wallaschek (Primitive Music) et de Karl Bücher (Arbeit und Rhythmus)[39]. Plus tard, Marcel Mauss et André Leroi-Gourhan montreront l’importance du martèlement dans les labeurs originels de l’homme, ainsi que leur déroulement dans une atmosphère rythmique guidant l’action coordonnée des muscles, de l’audition et de la vision[40]. Au milieu des années 1920, l’un des représentants les plus éminents de cette même tradition anthropologique française, Marcel Jousse, publie sa thèse sur le geste rythmique. Connaissant un vif retentissement dans les milieux culturels, celle-ci soulève notamment l’intérêt de nombreux critiques et théoriciens du cinéma. Pour Jousse, l’étude des sociétés non civilisées permet de redécouvrir tout un « travail » immémoriel du geste humain. Celui-ci se manifeste par la mise à jour d’un langage dont les deux dimensions visuelle et sonore apparaissent en fait indissociables, car consubstantielles l’une à l’autre :

L’observateur attentif qui traverse le monde et qui en étudie les gesticulations sémiologiques voit reparaître à ses yeux tout le travail qui s’est accompli au sein des sociétés humaines depuis qu’il y a des hommes et qui pensent en revivant leurs actions. Il retrouve des faits dont l’histoire n’a pas gardé le souvenir et qui remontent au geste spontané lui-même ; des phénomènes anciens que l’induction seule faisait connaître… ; il entend de ses propres oreilles, il voit de ses propres yeux, dans la plupart des sociétés encore spontanées, deux langues, l’une manuelle, l’autre orale, coexistantes et modelées l’une sur l’autre, ce dont les âges antérieurs n’avaient conservé qu’une trace hiéroglyphique imparfaite et dépourvue de sens ; le passé devient présent[41].

Contrairement aux anciennes modalités d’écriture, que Jousse juge trop implicites et lacunaires (« trace hiéroglyphique »), le regard anthropologique contemporain apparaît donc capable d’embrasser désormais toute la réalité du monde. Et c’est justement cette ambition que Ruttmann cherche en quelque sorte à fixer, en vertu d’une appréhension alors assez répandue du médium cinématographique non seulement comme machine à enregistrer le mouvement, mais aussi comme analytique ou révélateur de rapports sous-jacents qui demeurent invisibles ou imperceptibles pour l’oeil humain. Dans un commentaire sur Melodie der Welt, le poète Alexandre Arnoux restitue bien la démarche fondamentale du cinéaste allemand (et que celui-ci a explicitement formulée dans son article de La revue du cinéma déjà cité), qui consiste bien à dégager de l’apparente fragmentation du monde une profonde unité faite de correspondances rythmiques :

Le monde des apparences nous semble, quand nous l’observons superficiellement, dispersé, incohérent, anarchique. Les races, les pays, les temps n’ont rien de commun ; le sauvage diffère autant du civilisé que le règne animal du végétal ; le progrès scientifique nous a tellement éloignés de nos ancêtres des siècles passés que nous échappons à leur hérédité ; les moeurs, les religions divisent les nations et les continents ; il n’y a aucune solidarité sur la terre ; le cloisonnement, la méfiance, la contradiction triomphent. Mais si nous creusons sous cette hétérogénéité, si nous tentons de toucher au-delà de cette illusion diaprée et morcelée, au-delà de cette fantasmagorie hétéroclite, les rapports mystérieux qui soutiennent l’univers, qui l’empêchent de s’effriter et de tomber en poussière, nous trouvons le rythme, l’harmonie mesurée, c’est-à-dire la musique[42].

Parmi les multiples séquences de Melodie der Welt qui visent à restituer, par le montage rapide, cet universalisme d’inspiration romantique, figure un passage spécifiquement dédié aux gestes du travail. Au fil d’un ballet audiovisuel marqué à nouveau par un effet typique d’accélération, le métier à tisser est confronté à une machine qui façonne le métal, les mains d’un ouvrier aux rotatives d’une presse. Le marteau, la scie, l’enclume trouvent comme leur prolongement naturel dans les outils industriels. Ce passage, parmi d’autres, suscite le commentaire enthousiaste d’Alexandre Arnoux :

Walter Ruttmann, compositeur d’une partition double, pour l’oeil et l’oreille, où les bruits, sirènes, machines, cris se conjuguent avec une extraordinaire aisance, a écrit le poème de l’analogie, de la correspondance, le documentaire romancé de l’unité de l’univers humain[43].

Cette vision « chorégraphique » des divers mouvements du travail pose évidemment, plus encore que pour la danse, un problème : une telle célébration lyrique de l’universalité du geste laborieux n’est-elle pas trop élémentaire, ne néglige-t-elle pas les facteurs de différenciation qui permettraient de mettre en relief non pas les similitudes apparentes, mais des inégalités de statut ou de pouvoir entre les individus, en fonction des distinctions sociales ou ethniques ? De nombreuses interrogations du même ordre, aux antipodes de la réception empathique retracée jusqu’ici, ont été soulevées afin de pointer les limites du paradigme rythmique sur lequel s’est fondée la démarche de Ruttmann. Les contours de cette perspective critique ont été clairement dessinés par Pascal Michon dans son important essai dédié aux réflexions autour du rythme comme modèle formel, lors de la première « mondialisation » ayant marqué les années 1890-1940[44]. Sans aborder particulièrement le cinéma, Michon évoque en effet les débats contrastés qui ont accompagné l’émergence d’une véritable « utopie du rythme » dans les idéaux philosophiques, sociaux et anthropologiques de l’entre-deux-guerres[45]. Si les principaux contributeurs à cette réflexion se sont accordés à envisager le concept de rythme à partir des nouvelles formes de mobilité générées par l’industrialisation, ils se sont souvent opposés quant aux valeurs qui doivent lui être attribuées. Ainsi, le critique allemand Siegfried Kracauer – auquel Pascal Michon assigne une position centrale – perçoit les nouvelles tendances rythmiques de son époque comme le signe d’une intense mécanisation des corps, qu’il juge emblématique de l’aliénation des individus aux cadences schématiques de la production industrielle de masse[46].

Cette analyse paraît de prime abord radicalement éloignée de la logique propre à la « danse cinématographique » exécutée par Ruttmann. En visant, par un souci constant de linéarisation et de vectorisation rythmique, la confusion entre certains gestes ancestraux (ballets folkloriques, labeurs agricoles) et les mécanismes corporels brutalement engendrés par la modernité industrielle, Melodie der Welt cherche à occulter la réalité de la rupture radicale qu’identifie Siegfried Kracauer dans l’irruption de formes nouvelles de danse, internationales, purement ornementales et tout entièrement tournées vers la célébration tautologique du rythme. On pourrait pourtant estimer que la scansion obsessionnelle propre à ce documentaire fait bel et bien écho à la désubstantialisation graduelle du geste saltatoire que Kracauer associe précisément, dans son essai Le voyage et la danse, à l’uniformisation des différentes perceptions du monde, c’est-à-dire au processus de standardisation qui s’opère, via de nouveaux modes et techniques de communication, à l’échelle planétaire :

Certes, plus le monde se rétrécit, avec l’auto, le film et l’avion, plus le concept d’exotisme se relativise ; il en viendra à désigner n’importe quel endroit du monde […]. Si le voyage s’est réduit à une pure expérience de l’espace, la danse, elle, est devenue scansion du temps. […] Si, à ses débuts, la danse était un acte cultuel, elle est aujourd’hui un culte du mouvement ; si autrefois le rythme était une déclaration psycho-érotique, aujourd’hui, se suffisant à lui-même, il voudrait congédier les significations. […][47].

Même si ces propos de Kracauer ne visent pas directement Melodie der Welt, leur constat pourrait facilement s’appliquer au film de Ruttmann. Des nombreuses références visuelles qu’il convoque à l’écran, celui-ci ne tire en effet que la réitération sempiternelle d’un même battement isochrone et uniforme. C’est en tout cas un tel reproche qui se dégage des quelques textes consacrés par le grand critique à l’oeuvre de son compatriote. Ainsi, en octobre 1928, Kracauer rend-il compte d’un film sonore signé Ruttmann, Deutscher Rundfunk (1928). Tout en saluant certaines innovations techniques sur le plan du synchronisme son-image, le chroniqueur fustige pour l’essentiel cet éloge naïf des potentialités de la radio, qui lui semble « assez vide de sens ». Le film se borne, d’après lui, à produire une simple « collection » d’images (le choix de ce terme cerne cruellement la vacuité supposée du montage ruttmannien), « agencées en une unité artificielle, bien que les morceaux isolés dont elle se compose répugnent à l’unification[48] ». Pour Kracauer, le cinéaste aurait dû tenter d’accentuer le caractère singulier de chacun des segments visuels, plutôt que de chercher à les relier absolument par des effets de « transition » visant à « les subordonner, comme dans le film Berlin, à une idée littéraire étrangère à l’image, ne trouvant pas dans le médium optique la capacité de liaison qu’il faudrait[49] ».

Cette critique sévère de l’utopie de la « symphonie visuelle » chère à Ruttmann trouve sa formulation la plus accomplie en 1929, dans une autre chronique de la Frankfurter Zeitung. Siegfried Kracauer ne s’y réfère pas à Melodie der Welt, mais encore une fois à Berlin, la précédente production « musicaliste » du réalisateur allemand, dont il réprouve la logique associative et qu’il compare à celle, plus rigoureusement discursive, de Dziga Vertov :

[L’homme à la caméra] est un film uniquement constitué d’associations. Quelque chose comme ce qu’a voulu faire sans doute Ruttmann dans Berlin – La symphonie d’une grande ville. Mais tandis que les associations de ce dernier sont purement formelles – il semble que dans ses films sonores il se contente aussi de liens extérieurs, non éclaircis –, Vertov, par le montage, fait apparaître un sens dans la corrélation de ces morceaux de réalité. Ruttmann les juxtapose sans les éclairer ; Vertov les interprète en les représentant[50].

Il est tout à fait possible de transposer cette opposition entre les deux symphonies urbaines de Ruttmann et de Vertov sur l’opposition qui se joue entre leurs deux « symphonies du monde », Melodie der Welt et Chestaïa tchast’ mira (La sixième partie du monde, Dziga Vertov, 1926). Dans certaines séquences de ce dernier film, le cinéaste soviétique utilise en effet des stratégies rythmiques tout à fait comparables à celles de Ruttmann. Mais, s’il travaille les mêmes motifs, il les distribue en fin de compte bien différemment, mettant notamment en parallèle les gestes de la danse et du travail pour faire se confronter l’élite et les couches populaires, l’Occident et les pays colonisés[51]. Chez Vertov, la confrontation est explicitement discursive, analytique, politique. Chez Ruttmann, elle renvoie, d’une manière plus absorbée et lyrique, aux grands paradigmes esthétiques et culturels d’une époque fascinée par les potentialités du dispositif cinématographique, plus particulièrement celles qui ont auguré d’une nouvelle ordonnance rythmique de l’univers.

Appendices

Note biographique

Laurent Guido est historien. Professeur à l’Université de Lausanne, invité comme chercheur ou enseignant à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, à l’University of Chicago et l’Université de Montréal, il travaille principalement sur les relations entre film, corporéité et musique, ainsi que sur l’historiographie du cinéma. Outre une soixantaine d’études, il a notamment publié L’âge du rythme (2007), et dirigé ou codirigé plusieurs volumes collectifs dont, en 2010, Fixe/Animé (avec Olivier Lugon) et Aux sources du burlesque cinématographique. Les comiques français des premiers temps (1895, n° 61, avec Laurent Le Forestier). Il prépare actuellement un livre sur l’histoire des rapports entre danse et cinéma.

Notes

-

[1]

Voir notamment le discours du président américain dans Armageddon (Michael Bay, 1998) ; la médiatisation internationale de l’attentat du 11 septembre 2001 dans World Trade Center (Oliver Stone, 2006)…

-

[2]

En particulier Home (Yann Arthus-Bertrand, 2009), dont le mode de diffusion a d’ailleurs redoublé le propos du film : outre sa sortie en salles, le long métrage a été d’emblée diffusé à l’échelle planétaire, via internet.

-

[3]

Un corpus caractéristique est offert avec l’activité des opérateurs Lumière ramenant des vues du monde entier, le plus souvent informées par l’imaginaire colonial, quand elles n’étaient pas directement filmées dans des expositions montées en Métropole. Cette idée se retrouve aussi dans le slogan choisi par la firme The Bioscope and Urban Films, en 1903 : « We put the world before you ».

-

[4]

Sans oublier l’influence sur les séances cinématographiques de certaines projections d’images fixes comme animées. Ainsi ces plaques anglaises de lanterne magique de la deuxième moitié du 19e siècle, destinées à la projection et qui juxtaposent différents tableaux pittoresques du monde entier, avec la possibilité de les faire s’enchaîner les unes aux autres (productions Carpenter et Wesley à Londres, vers 1850 ; ou celles d’Edward George Wood, dans les années 1880-1890).

-

[5]

Le film n’a été que récemment édité en DVD (copie du Filmmuseum München).

-

[6]

C’est essentiellement autour de cette dimension que se concentrent les quelques pages dédiées à Melodie der Welt chez Jeanpaul Goergen, Walter Ruttmann, eine Dokumentation, Berlin, Freunde der Deutschen Kinemathek, 1988. Pour le lien aux avant-gardes, voir aussi Malte Hagener, Moving Forward, Looking Back : The European Avant-Garde and the Invention of Film Culture, 1919-1939, Amsterdam, University of Amsterdam Press, 2007, p. 206-221.

-

[7]

Ma traduction de « Das Verständnis für die mannigfachen Formen menschlischen Lebens zu vermehren und das Verbindende unter den Menschen zur Darstellung zu bringen ».

-

[8]

Sur ce point, comme sur de nombreux autres soulevés dans cet article, voir mon ouvrage L’âge du rythme. Cinéma, musicalité et culture du corps dans les théories françaises, des années1910-1930, Lausanne, Payot, 2007.

-

[9]

Dans Goergen, 1988, on propose de ce texte uniquement une traduction en allemand de la version parue dans La revue du cinéma.

-

[10]

Voir par exemple Abel Gance, « Nos moyens d’expression. Extraits de la Conférence donnée par Abel Gance à l’Université des Annales le 22 mars 1929 », Cinéa-Ciné pour tous, n° 133, 15 mai 1929, p. 7-8.

-

[11]

Walter Ruttmann, « La symphonie du monde », La revue du cinéma, n° 8, 1er mars 1930, p. 43-45.

-

[12]

Émile Vuillermoz, « Chronique Cinématographique. La mélodie du Monde », Le temps, 16 novembre 1929, p. 5.

-

[13]

Émile Vuillermoz, « Une synthèse philosophique », Radio-Magazine, 24 novembre 1929.

-

[14]

André Levinson, « Le film sonore. La “Mélodie du monde” et le miracle du rythme », Radio-Magazine, 9 mars 1930, p. 5.

-

[15]

[…] il y a simultanéité, au cinéma, lorsque deux ou plusieurs séries de vues correspondant à des actions distinctes, sont entrelacées de manière que, avant qu’aucune des vues d’une série ait pu produire une impression complète, elle cède la place à une vue d’une autre série, l’impression complète résultant du chevauchement des séries.

Lionel Landry, « Simultanéisme », Le journal du ciné-club, n° 6, 20 février 1920, p. 11 -

[16]

Filippo Tommaso Marinetti, Bruno Corra, Giacomo Balla, Emilio Settimelli, Arnaldo Ginna et Remo Chiti, Manifeste de la cinématographie futuriste (1916), repris dans Giovanni Lista, Futurisme. Manifestes. Documents. Proclamations, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1973.

-

[17]

Ricciotto Canudo, « Les cent versets d’initiation au lyrisme nouveau dans tous les arts. Suite et fin », La revue de l’époque, n° 17, mai 1921, p. 927-932.

-

[18]

Jacques de Baroncelli, « Le cinéma au service d’une humanité meilleure », Les cahiers du mois, n° 16-17, octobre 1925, p. 221.

-

[19]

Philippe Soupault, « Le malaise du cinéma », L’éclair, Montpellier, 25 décembre 1929, repris dans Écrits de cinéma 1918-1931, Paris, Plon, 1979, p. 60.

-

[20]

Sigmund Freud, Le malaise dans la culture [1929], trad. Pierre Cotet, René Lainé et Johanna Stute-Cardiot, Paris, Les Presses universitaires de France, coll. « Quadrige », 1995, p. 29, 32 et 33.

-

[21]

Le cinéma semble avoir été réservé pour l’époque où l’homme, ayant amoindri les distances jusqu’à les supprimer, pouvait souhaiter de posséder devant soi l’image du monde entier. Tout assure, cet art même, que nous sommes au seuil d’une ère planétaire où l’humanité, réunie en un immense faisceau, doit retrouver son intégration, en refaisant, à l’autre bout du temps, le nouvel Adam.

René Schwob, Une mélodie silencieuse, Paris, Bernard Grasset, 1929, p. 136 -

[22]

André Maurois, « La poésie du cinéma », L’art cinématographique, tome 3, Paris, Librairie Félix Alcan, 1927, p. 2-3.

-

[23]

Béla Balázs, L’homme visible et l’esprit du cinéma [1924], trad. Claude Maillard, Belval, Circé, 2010 (Der sichtbare Mensch oder die Kultur des Films, Vienne et Leipzig, Deutsch-Österreichischer Verlag, 1924). Pour comprendre les théories mimiques qui ont marqué la rédaction de ce texte, lire Mikhaïl Iampolski, « Profondeurs du visible : à propos de Der sichtbare Mensch », 1895, n° 62, 2010.

-

[24]

Il nous faut autre chose. Il nous faut de riches visions d’humanité, et de celle qui est autour de nous en particulier. Le cinéma seul peut la traduire et la répandre partout. Car il est un langage universel. […] Car si l’on peut se tromper sur un texte, interprétation ou traduction, les grimaces de joie et de douleurs sont les mêmes chez toutes les races, sous tous les climats, dans toutes les langues.

Ricciotto Canudo, « Il faut sauver le film français », Comoedia, n° 3120, 8 juillet 1921, repris dans Canudo, 1995, p. 70-71 -

[25]

Le film leur apparaît respectivement comme la « plus vivante et la plus rapide des langues » (Jean Epstein, « À l’affût de Pasteur », L’Europe nouvelle, n° 52, 30 décembre 1922) ou un « langage international du silence » (Marcel L’Herbier, « Cinématographie et démocratie », Paris conférences, s.d. [1924]).

-

[26]

Élie Faure, « De la cinéplastique », La grande revue, CIV, n° 11, novembre 1920, p. 57-72, repris dans Fonction du cinéma : de la cinéplastique à son destin social, Genève et Paris, Gonthier, 1963, p. 19.

-

[27]

Élie Faure, « La danse et le cinéma », L’esprit des formes, Paris, Éditions G. Crès, 1927, repris dans Faure, 1963, p. 11.

-

[28]

Canudo, 1995, p. 32.

-

[29]

Léon Moussinac, « Rythme ou mort », dans Naissance du cinéma, Paris, J. Povolozky et Cie, 1925, p. 75-84, qui reprend avec quelques modifications « Du rythme cinégraphique », Le Crapouillot, mars 1923. Ce chapitre sera raccourci dans la version de Naissance du cinéma intégrée dans le recueil de textes de Moussinac, L’âge ingrat du cinéma, Paris, Éditions du Sagittaire, 1946.

-

[30]

Voir à ce sujet Guido, 2007, p. 261-265 (« Mimétisme et attraction du mouvement corporel »).

-

[31]

Arnold Genthe, The Book of the Dance [1916], Boston, International Publishers, 1920 ; Frank Thiess, Der Tanz als Kunstwerk, Münich, Delphin-Verlag, 1920 ; Hermann et Marianne Aubel, Die Künstlerische Tanz unserer Zeit, Leipzig, Karl Robert Langewische Verlag, 1928.

-

[32]

André Levinson, La danse d’aujourd’hui, Paris, Éditions Duchartre et Van Buggenhoudt, 1929 ; André Levinson, Les visages de la danse, Paris, Grasset, 1933.

-

[33]

Hannah Höch, Album, Ostfildern, Hatje Cantz, 2004.

-

[34]

Voir par exemple André-R. Maugé, « Le cinéma a révélé les beautés secrètes de la danse », Pour Vous, n° 185, 2 juin 1932, p. 8-9.

-

[35]

Voir sa conférence « Le rythme dans tous les Arts », Conferencia, n° 14, 5 juillet 1929, p. 81-89.

-

[36]

Fernand Divoire, Pour la danse, Paris, De la danse-Saxe, 1935.

-

[37]

Fernand Divoire, « De Tahiti au Mexique, l’écran recueille les danses de l’Univers », Pour vous, n° 38, 8 août 1929, p. 8-9.

-

[38]

Melodie der Welt participe d’ailleurs d’une période où le cinéaste multiplie les expérimentations sur le son optique, comme avec Week End (1930), film uniquement composé d’une bande-son, à la façon d’une pièce de musique concrète.

-

[39]

Richard Wallaschek, Primitive Music : An Inquiry into the Origin and Development of Music, Songs, Instruments, Dances and Pantomimes of Savage Races, Londres, Longmans, Green and Company, 1893 ; Karl Bücher, Arbeit und Rhythmus [1893], Leipzig et Berlin, B. G. Teubner, 1909.

-

[40]

Marcel Mauss, Manuel d’ethnographie [1947], Paris, Payot, 1967 ; André Leroi-Gourhan, Le geste et la parole, tome 2, La mémoire et les rythmes, Paris, Albin Michel, 1964.

-

[41]

Marcel Jousse, Études de psychologie linguistique. Le style oral rythmique et mnémotechnique chez les verbo-moteurs, Paris, Gabriel Beauchesne, 1925, p. 42.

-

[42]

Alexandre Arnoux, Du muet au parlant. Mémoires d’un témoin, Paris, La Nouvelle Édition, 1946 (reprise d’une conférence de 1934 à l’Université d’été de Santander), p. 91-92.

-

[43]

Ibid.

-

[44]

Pascal Michon, Rythmes, pouvoir, mondialisation, Paris, Les Presses universitaires de France, coll. « Pratiques théoriques », 2005.

-

[45]

Ibid., p. 191-218.

-

[46]

C’est la célèbre réflexion de Kracauer sur « l’ornement de la masse » : « Chacun exécute son geste devant la chaîne, exerce une fonction partielle, sans avoir la connaissance de l’ensemble. Tel le motif du stade, l’organisation surplombe les masses, figure monstrueuse que son auteur soustrait à la vue de ceux qui la portent sans être lui-même vraiment capable de la contempler. Elle a été conçue selon des principes rationnels, dont le taylorisme ne fait que tirer la conséquence ultime. Aux jambes des tiller girls correspondent les mains dans les usines. » Siegfried Kracauer, « Das Ornament der Masse », Frankufter Zeitung, 9-10, juin 1927, repris dans Le voyage et la danse. Figures de ville et vues de films, trad. Sabine Cornille, Philippe Despoix (dir.), Saint-Denis, Presses Universitaires de Vincennes, 1996, p. 73.

-

[47]

Siegfried Kracauer, « Die Reise und der Tanz », Frankfurter Zeitung, 15 mars 1925, repris dans Kracauer, 1996, p. 24-25.

-

[48]

« Tonbildfilm. Zur Vorführung im Frankfurter Gloria-Palast », Frankfurter Zeitung, 12 octobre 1928, repris sous le titre « Film sonore », dans Kracauer, 1996, p. 95-96.

-

[49]

Ibid.

-

[50]

Siegfried Kracauer, « Der Mann mit dem Kinoapparat. Ein neuer russischer Film », Frankfurter Zeitung, 19 mai 1929, repris dans Kracauer, 1996, p. 9. Cette critique de la symphonie urbaine développe un précédent commentaire de Kracauer sur Berlin : « Ces cerveaux ne savent rien de mieux que s’enthousiasmer pour cette proximité insensée de l’éclat et de la misère, de la droite et de la gauche, parce que le sens de leur grande ville imaginaire consiste à absorber ces contrastes non résolus. » « C’est aussi pourquoi aucun détail de cette “symphonie” n’a d’effet de symbole. Tandis que dans les grands films russes, par exemple, colonnes, maisons, places sont clairement montrées dans leur signification humaine, avec une acuité inouïe, ici on voit s’aligner les uns et les autres des lambeaux dont personne ne devine pourquoi à vrai dire on les a mis là. Est-ce Berlin cela ? Non, c’est une copie épouvantable, le produit d’une certaine intellectualité qui est plus que regrettable. » (« Wir schaffens », Frankfurter Zeitung, 17 novembre 1927, repris dans Kracauer 1996, p. 84.)

-

[51]

Ainsi cette séquence qui met en parallèle, d’une part, des groupes de danseurs noirs en Occident, explicitement désignés – aussi bien par l’enchaînement des images que par les intertitres – comme des objets de divertissement chosifiés en fonction du regard capitaliste occidental, et, d’autre part, des agriculteurs africains exploités par le régime colonial (copie éditée par Filmmuseum, 2010, 7’45-11’40).

List of figures

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8