Abstracts

Résumé

La célèbre conférence sur le « Rituel du serpent » tenue par Aby Warburg à la clinique Bellevue de Kreuzlingen en 1923 ne fut pas, selon les témoignages concordants, une lecture « illustrée » de photographies, mais une simple projection de diapositives commentée oralement et non sans improvisation par son auteur. Si le commentaire oral est bien perdu, la série de diapositives de verre qui constitue le fondement de sa « performance » a été pour l’essentiel conservée. Les conséquences de ce fait largement ignoré, qui touche à l’articulation entre image et langage parlé, ainsi qu’à la fonction médiale spécifique de la projection photographique – et donc à l’approche anthropologique visuelle propre à Warburg –, sont ici l’objet d’une première analyse détaillée.

Abstract

Aby Warburg’s famous talk on the “Serpent Ritual,” held in 1923 at the Kreuzlinger Sanatorium Bellevue, was not a lecture “illustrated” with photographs, but rather a projection of slides on which, according to concurring reports of people present, the scholar commented freely and partly improvised. Even though the oral presentation is gone, the glass slides that were the basis of his “performance” have mostly been preserved. The consequences of this largely-ignored fact, which touch on the relationship between image and speech as well as on the specific medial function of photographic projection—and thus upon Warburg’s visual anthropological approach—are subject here to a first detailed analysis.

Article body

Sans aucun doute Aby Warburg occupe-t-il avec ses travaux un lieu tout à fait singulier dans le développement d’une approche anthropologique visuelle[*]. Mais ce n’est pas en tant qu’ethnographe que lui revient cette place : on sait que son unique expérience de terrain chez les Indiens Pueblo, au milieu des années 1890, ne fut qu’éphémère et qu’il ne suivit finalement pas la suggestion de Franz Boas de rester en Amérique pour y participer à la construction de la nouvelle discipline[1]. C’est bien plus dans l’expérimentation continuelle avec la photographie et la mise en place de dispositifs inédits de collection, d’organisation et d’exposition de ses reproductions que Warburg esquisse une méthode qui apparaît encore comme l’une des réflexions les plus radicales pour une anthropologie de et par l’image. Parmi ces pratiques, celui-ci développa en premier lieu une technique très particulière de conférence-projection. On a pourtant accordé très peu d’attention aux modalités de ces projections de diapositives que Warburg avait commencé à systématiser dès son retour d’Amérique, avec ses propres clichés, devant les Sociétés photographiques amateurs de Hambourg et de Berlin (K1, voir la figure 1)[2]. Ce sont ces projections qu’il a répétées sous une forme modifiée lors de la célèbre conférence de Kreuzlingen en 1923 qui, étonnamment, n’a jamais été analysée en termes de dispositif photographique. Si la photographie a, dès le début, été sous-jacente au travail de renouvellement de la pensée des images qui fut celui de Warburg, cette conférence-projection constitue – comme on le verra – un point d’inflexion dans la mise en valeur de ce médium, pour le déploiement de modèles heuristiques et de formes d’exposition propres à ses recherches dans le cadre de la Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg pendant la seconde moitié des années 1920.

Fig. 1

I - Mnémohistoire de la conférence-projection

L’histoire de la réception de cette conférence est toutefois marquée d’un étonnant paradoxe : bien que Warburg en eût formellement interdit la publication, c’est un texte apocryphe d’abord publié en anglais sous le titre « A Lecture on Serpent Ritual » et accompagné d’illustrations en partie étrangères au matériau initial, qui est aujourd’hui devenu le travail sans doute le plus connu et le plus discuté de ce penseur complexe[3]. Or le texte « original » – que l’on ne connaît en traduction qu’indirectement à travers des éditions fortement remaniées – ne fut pas prononcé en tant que tel lors de cette soirée. En effet, la présentation tenue devant un public choisi le 21 avril 1923 à la clinique de Bellevue, dans laquelle Warbug était interné pour « grave psychose », ne fut aucunement, d’après les témoins, une lecture illustrée de photographies mais une simple projection de diapositives commentée oralement et non sans improvisation par son auteur[4]. Si le commentaire oral est bel et bien perdu, la série des diapositives (en verre de format 10 sur 8,5 cm) qui constituent le fondement de sa « performance » a été pour l’essentiel conservée. Aucune des éditions jusqu’à ce jour n’a tiré les conséquences de ce fait élémentaire qui touche à l’articulation entre image et langage parlé, ainsi qu’à la fonction spécifique que tient dans ce cas la projection de photographies. Il convient donc de reprendre l’ensemble du dossier.

Les témoignages directs de Warburg lui-même, de son fils Max Adolf, de son assistant Fritz Saxl qui l’a soutenu durant les semaines de préparation, de son psychiatre enfin, Ludwig Binswanger, nous assurent en effet que le conférencier a pour l’essentiel commenté librement les quarante-huit diapositives projetées[5]. Il faut en retenir que cette « causerie » avec images, dont l’effet « thérapeutique » sera communément reconnu par Warburg, son médecin et par son entourage, fut avant tout portée par la projection photographique et son commentaire oralisé. Pour saisir la fonction singulière de cette « performance », il convient dès lors d’inverser la hiérarchie établie, depuis sa première publication en 1939 dans le Journal of the Warburg Institute, entre discours écrit et reproductions photographiques. Le texte « original » – qui a récemment été publié en allemand – est au mieux à prendre comme un ensemble de légendes « dynamiques » apposées aux clichés choisis par Warburg[6]. Les multiples déictiques pointant dans le manuscrit vers chacune des photographies, et qui ont pour l’essentiel été supprimés dans les versions éditées courantes, en constituent la démonstration la plus claire. Tout montre dans les matériaux subsistants que c’est le choix ainsi que la succession des diapositives qui constituent l’a priori de cette conférence-projection et sont à même d’éclairer le déplacement – d’ordre « thérapeutique » mais aussi épistémique – qui semble avoir eu lieu autour de ce soir-là.

Analyser la fonction qu’a pu tenir la projection de Kreuzlingen dans le développement de l’interrogation warburgienne autour de la transmission du pathos par l’image suppose donc que l’on se réfère d’abord à cette source primaire que sont les diapositives. Une reconstitution complète de la série n’a pas encore été publiée jusqu’à ce jour, dans la mesure même, sous doute, où un texte mythifié continue à faire autorité relativement à des documents photographiques auxquels on a attribué une valeur essentiellement illustrative ou esthétique. Je défendrai à l’opposé la thèse selon laquelle c’est l’enchaînement des reproductions en tant que tel qui fait la spécificité de cette projection de diapositives : soit que sa cohérence n’est pas d’ordre purement textuel mais se déploie selon une logique propre aux clichés choisis et à leur mode de sérialisation dont il n’y a aucun doute que Warburg en soit l’auteur en propre. Le texte existant est une esquisse qu’il ne mit jamais à jour sur le plan scientifique et ne possédait à ses yeux aucune valeur autonome sans la vision de l’ensemble des reproductions auxquelles elle se rapporte[7]. Le typoscript commence de fait par une liste de diapositives numérotées de 1 à 47 (voir la figure 2), et la première phrase d’introduction dit clairement : « Des images accompagnées de mots... » (Bilder mit begleitenden Worten...)[8]. En rompant le lien précis entre image projetée et commentaire, comme le font les éditions existantes, on a rendu l’entreprise warburgienne lors de cette conférence en partie arbitraire et brouillé ses enjeux anthropologiques.

Fig. 2

Le titre modeste de Bilder aus dem Gebiet der Pueblo-Indianer in Nord-Amerika (Images du territoire des Indiens Pueblo en Amérique du Nord), que Warburg donne finalement à sa « conférence », renvoie à un ensemble de photographies qu’il a pour l’essentiel déjà montrées dans un autre cadre. La présentation de la série de diapositives apparaît en effet comme un processus multiple de remémoration. Remémoration, bien sûr, des prises de vue effectuées par Warburg lui-même dans l’Ouest américain et de sa collecte de photographies complémentaires sur place en 1896. Mais remémoration en acte surtout – on pourrait dire reenactment – de leur première « monstration » lors des soirées-projections données à son retour de voyage devant les sociétés photographiques de Hambourg et de Berlin au début de 1897. La conférence à la clinique Bellevue a lieu sous le signe de la répétition des seules présentations que Warburg aient jamais proposées de ses documents américains, soit devant un public non académique et surtout composé d’amateurs de photographie.

Le parcours visuel original aux confins du Nouveau-Mexique a néanmoins été resserré (de quatre-vingts à quarante-cinq des diapositives « américaines ») pour la projection de Kreuzlingen; il ne suit plus exactement le voyage réel, ici ré-agencé par Warburg afin d’exposer plus directement les « formes symboliques » auxquelles il s’intéresse, notamment celle du serpent. Pour les besoins de son sujet, il a également ajouté des photographies collectées sur place, en particulier celles du rituel Hopi du Tsu’ti’kive, dit du serpent, ainsi que trois reproductions étrangères au matériau américain qui, elles, renvoient à des figures de l’Antiquité européenne et ne faisaient pas partie des projections précédentes[9]. C’est cette thématique du serpent comme symbole qui connaît un développement inédit à la clinique de Bellevue, troisième moment de remémoration – du travail précédent de Warburg cette fois – dont les modes de visualisation appellent une analyse de détail.

Des nombreuses traces écrites de la préparation de la conférence, il ressort que c’est le choix des reproductions qui a d’abord capté l’attention de Warburg. Le procès d’élaboration, en quatre temps au moins, atteste que la série de diapositives est esquissée avant le texte. Warburg repart d’abord de celle montrée à Berlin pour la modifier très sensiblement, reprend ce nouveau choix en amont du manuscrit final qu’il corrige encore jusqu’au dernier moment[10]. La dernière liste, datée du 18 avril, sert de véritable « script dramaturgique » de la conférence tenue trois jours plus tard. Il est de ce point de vue particulièrement significatif que le commentaire n’ait pas été dicté à Saxl chronologiquement, mais que les paragraphes en aient été finalisés par micro-séquences photographiques, comme les morceaux d’un puzzle à assembler par la suite. L’ultime étape sera donnée par les marques d’exacte synchronisation entre diapositive appelée et commentaire correspondant, qu’il faut alors considérer comme une légende interprétative de la photographie. Ces éléments paratextuels dans la marge du manuscrit permettent de reconstituer non seulement la conception du dispositif de projection, mais également la « dramaturgie » de la performance envisagée.

II - Dramaturgie de la projection de Bellevue

Au moment précis où, à la suite du prologue, la projection proprement dite commence et la salle doit être assombrie, une indication dans la marge mentionne en forme de rappel : « Dunkel ! », correspondant à l’ordre que donne le conférencier à celui qui l’assiste d’éteindre la lumière. Par ce passage au noir, l’attention du public cesse de se concentrer sur la seule voix de Warburg et se reporte sur l’activité de monstration commentée qui est la sienne[11]. Un numéro entouré au crayon rouge, suivi en général d’un titre, indique dans la marge l’appel de chaque nouvelle diapositive, faisant du document écrit un canevas rythmique pour la mise en scène photographique. On notera ici la situation « protofilmique » de projection dans un espace assombri. Même s’il s’agit d’images documentaires fixes, en noir (en fait sépia) et blanc, leur sérialisation entraîne une dynamique visuelle significative. Le commentaire oralisé peut, quant à lui, apparaître comme un écho à celui du bonimenteur palliant l’absence de parole ou de sonorisation du cinéma des premiers temps.

Fig. 3

(K3) Santa Fé; (K4) Laguna I; (K5) Laguna II; (K6) Oraibi, espace intérieur.

Cinématique de l’espace : Si l’on analyse les images sous forme de diaporama, il devient patent que l’agencement des séquences obéit à une traversée et un rendu de l’espace qui le rapproche également de ceux propres au cinéma. La micro-séquence faisant par exemple suite à la carte des lieux (K2) fait se succéder un panoramique sur le paysage urbanisé de Santa Fe, la vue du village Pueblo de Laguna, un plan moyen sur les bâtisses suivi, enfin, d’une vue intérieure (K3-6, voir la figure 3)[12]. Le procédé sera semblable lorsqu’il s’agit d’un rituel : Warburg montre d’abord la topographie du village, l’approche du lieu avant le rite, des vues du public et des acteurs; puis le rythme accéléré de ses images marque à la fois les moments symboliques et la dynamique de l’action dansée pour revenir finalement sur des personnes ou des objets à la fonction rituelle particulière (K31-40). Dans chaque micro-séquence, l’approche suggère un espace parcouru avant de procéder à un cadrage des sujets symboliques, ou à l’arrêt sur des moments prégnants de l’action en mouvement étudiée. En ce sens, le trajet de l’observateur et le mode d’observation appartiennent de plein droit à l’objet visuel et participent de l’analytique de la projection de Kreuzlingen. Et l’on comprend qu’il s’agit ici d’un type de sérialisation tout à fait différent de la double projection pratiquée par Wölfflin comme soubassement de l’analyse stylistique[13].

Donner des noms : L’articulation entre reproductions appelées et marques textuelles est conçue de manière à ce que l’image soit montrée au moment même où le commentaire correspondant commence. Il est frappant que celui-ci débute toujours par un ensemble de déictiques, indiquant d’abord les noms de lieux et de personnes à l’image, avant de pointer l’objet même de la monstration. Le commentaire associé par exemple à la porteuse d’eau de la diapositive 7, intitulée « Billings » et reproduisant une photographie locale typique acquise par Warburg, dit de manière caractéristique, avant de montrer les poteries elles-mêmes (K7-9, voir la figure 4) :

Vous voyez ici une [telle] porteuse d’eau. Elle s’appelle Louise Billings et est de Laguna... La cruche qu’elle porte montre un oiseau en tant qu’ornement découpé de manière curieusement linéaire[14].

Fig. 4

Il est à l’époque très peu commun qu’un anthropologue de terrain indique avec une attention systématique les noms des individus, informateurs ou pas, dont il montre les photographies – tel est néanmoins le cas de Warburg. Ce passage, pourtant, et la plupart des nombreux autres de même fonction ont été omis de la version du texte originellement publiée en 1939. Ils n’ont pas été rétablis dans les éditions illustrées courantes qui, de ce fait, effacent le rapport de monstration spécifique présidant à la conférence.

Fig. 5

(K11) Dessin de Cleo Jurino; (K12) Kiwa; (K16) Acoma IV (église, ornement); (K17) Grenier avec échelle (la diapositive K16 perdue est remplacée par un tirage positif).

Facettes médiales du symbole plastique: Il est caractéristique de la méthode warburgienne de n’exposer le thème iconologique qui sous-tend la projection – le symbole du serpent – qu’en stricte relation avec les lieux, mais aussi avec les médiums et les formes concrètes dans lesquels celui-ci apparaît : motif ornemental des vases portés par les femmes, dessins demandés par Warburg à un prêtre et peintre indigène, éléments plastiques décorant un autel du culte local, peinture-graffiti en forme d’escalier-serpent dans l’église d’Acoma ou encore forme sculptée de l’échelle d’un grenier à céréales (K11-12 et K16-17, voir la figure 5)[15]. La mise en série iconologique des matériaux relève d’abord d’un procédé de voisinage soulignant les similitudes formelles. Les reproductions ouvrent aux dimensions multiples et hétérogènes du symbole plastique. Elles font découvrir au spectateur une représentation pluriforme du serpent qui traverse les matériaux, les techniques, les usages les plus divers, et sert même – comme dans le cas de l’échelle – d’élément architectonique structurant l’espace vertical.

Espace et moyens de communication : Tout comme les différentes formes médiales porteuses de symboles, les moyens de communication de l’observateur entre les lieux visités sont aussi mis en évidence. La petite gare de Holbrook, par exemple, désigne clairement une césure spatiale qualitative dans la série. Celle-ci est indiquée par deux clichés successifs: la voie ferrée venant de Santa Fe que Warburg quitte à son point terminus; et le buggy attelé de deux mules dans lequel il doit monter pour se rendre dans les villages Hopi relativement isolés de la civilisation moderne (K22-23, voir la figure 6)[16]. Loin d’être anecdotiques, ces diapositives documentent non seulement le parcours de l’observateur mais permettent d’insister sur le rapport existant entre type de communication, déplacement dans l’espace et degrés de résistance culturelle. La traversée de l’espace « entre » les cultures lui paraît aussi importante à montrer que la façon dont celui-ci est structurée dans chacune d’elles.

Fig. 6

Symbolisme dansé : Une grande partie de la série projetée est consacrée à la performance de rituels. Un même symbolisme relie pour Warburg l’architecture, la forme plastique des objets, celle des ornements et des représentations imagées, aux techniques de danse rituelle. Il en montre trois qui révèlent un rapport complexe des Hopi aux extra-humains : à la végétation, aux animaux et aux forces cosmiques mêmes. Le premier rituel évoqué en images est la danse de l’antilope, effectuée les mains s’appuyant sur des bâtons au sol pour imiter la démarche de l’animal (K18-21)[17]. Cette danse, qui serait issue d’un ancien rituel de chasse, a pour spécificité de faire du corps mimétique le médium premier du symbolisme en jeu (K19). La dizaine de photos du second rituel présenté comptent parmi les meilleures de la série (K31-40) : ce sont celles, connues, de la danse des masques Humis katcina qui est partie intégrante du culte Hopi de la végétation. L’enchaînement des clichés souligne aussi bien la position de l’observateur, le mode de mise en scène du symbole plastique qu’est ici le masque (K31), que le rôle des deux groupes de danseurs (dont l’un déguisé en femmes), des prêtres et du public. Le conférencier accélère ici nettement le rythme des diapositives pour marquer les principales actions figurées – la synchronisation entre photographies et commentaires étant effectuée à partir des verbes caractérisant le mouvement : se tenir debout, assis, se lever, avancer, tourner... (K31-36)[18]. Quant au troisième rituel dansé auquel Warburg n’a pu assister pendant son voyage mais dont il a dès l’époque collectionné des photographies, il ramène le spectateur au serpent lui-même – à l’animal en tant que symbole de l’éclair (K42). (La photographie de ces danses rituelles étant, depuis leur prise, contestée par les Hopi, les reproduire aujourd’hui suppose de n’en montrer que la dimension matérielle de document historique, voir la figure 7.)

Fig. 7

(K19) Danse de l’antilope II; (K31) Danse Humis katcina I; (K42) Danse du serpent Walpi II.

L’animal et l’homme – affect et photographie : L’ensemble dédié aux danses s’achève en effet sur quatre clichés dudit « rituel du serpent » précédemment enregistré au village de Walpi par l’ethnographe local, le révérend Voth auquel Warburg avait, sur place, acheté des reproductions au prix fort[19]. Si le rite nommé Tsu’ti’kive n’est pas le plus central de la culture Hopi, il comprend du moins la plus spectaculaire des danses, au cours de laquelle les acteurs portent, le temps d’une figure, un serpent venimeux coincé entre leurs mâchoires[20]. Warburg souligne d’emblée les moments symboliques qui la structurent: l’approche du serpent (Annäherung), sa prise et son immobilisation (Ergreifen), enfin son envoi (Entsendung) vers les puissances divines.

La séquence, telle que reconstruite à partir des diapositives indiquées au crayon dans la marge du manuscrit, en propose une analyse visuelle en quatre temps : photographie de la place où va se tenir la danse et du buisson dans lequel les serpents sont retenus par un tissu (K41, Busch); vue d’un groupe de danseurs s’approchant du buisson dont le prêtre extrait un serpent qui est alors saisi par l’un d’eux et pris dans sa bouche (K42, Schlangenträger)[21]. Une diapositive supplémentaire, non prévue dans la liste et sans doute introduite au dernier moment pour raison de visibilité, montre un groupe de Hopi dansant en file, dont un sur deux porte en effet le serpent serré en bouche et tenu par les mains (K43a, nach Voth)[22]. À un rythme rapide, le conférencier lui substitue la dernière diapositive de la micro-séquence (K43) qui capte le moment marquant la fin de la danse, lors duquel les serpents sont déposés à même le sol et libérés. Le commentaire indique quant à lui ce que l’on voit mal sur les reproductions : à savoir qu’il n’est pas fait violence à l’animal et que celui-ci est relâché comme médiateur symbolique auprès des divinités afin d’obtenir la pluie.

Dans le cliché rajouté, saisissant le moment éphémère où le danseur Hopi vient de prendre le serpent, derrière la tête, entre ses mâchoires, le portant ainsi aidé de ses mains, on reconnaît aisément l’un des thèmes les plus distinctifs des recherches warburgiennes : les formules de pathos corporels. Il s’agit ici de l’affect symbolique attaché à l’Ergreifen du reptile – verbe substantivé qui signifie à la fois saisir (de la main), capturer et même affecter. Dans cet arrêt sur l’image des danseurs porteurs de serpent, qui imitant sa technique propre l’ont immobilisé en le mordant, la photographie transmet au spectateur un effroi à la manière même de ces Pathosformeln que Warburg avait découvertes dans les arts plastiques de l’Antiquité comme caractéristiques de leur valeur prototypique. Il n’est pas indifférent que ce type de clichés ait précisément fait la célébrité ethnographique puis touristique de cette danse sacrée, bientôt devenue un enjeu politique pour les Hopi qui auront imposé en 1915 l’interdiction qu’elle soit photographiée[23]. Formule d’affect, spectacle à caractère religieux et large diffusion de l’image fonctionnent ici de pair, et en montrant ces photographies, Warburg participe aussi de cette dynamique contestée encore aujourd’hui par les Indiens Pueblo.

La communauté Hopi actuelle revendique toujours la restitution des masques sacrés ainsi qu’un contrôle sur la circulation des images rituelles. En même temps, plusieurs de ses artistes réinscrivent dans leurs oeuvres les motifs de leur ancienne culture en se distanciant des clichés produits par le regard occidental. Ainsi le photographe et cinéaste Victor Masayesva Jr. utilise par exemple dans ses huiles sur tirage argentique précisément des matériaux qui, tels épis végétaux, cornes d’antilopes ou peaux de serpent, rappellent les symboles rituels. Dans plusieurs d’entre elles, la forme serpentine s’y trouve étonnamment mise en valeur, comme par exemple dans Salt Trail - Ong Tupka (1997)[24].

III - Césure médiale, spatiale et temporelle : réminiscences antiques

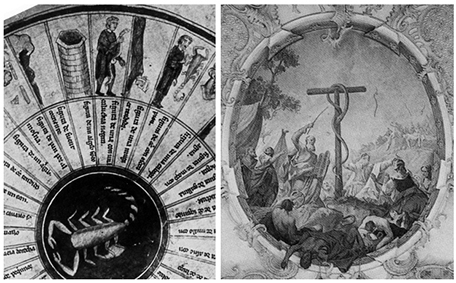

À ce point précis de la projection, Warburg opère une rupture non seulement dans le médium support du symbolisme mais aussi dans le temps et l’espace culturel. Il convoque en effet, par voie de comparaison, des représentations imagées du rapport de l’homme au serpent issues de l’Antiquité méditerranéenne. Toutefois, aux clichés des Hopi dansant avec l’animal succède non la reproduction d’une ménade en transe avec des serpents autour des bras – comme semblent l’indiquer les éditions actuelles –, mais directement celle de la célèbre sculpture romaine reconstituée de Laocoon et de ses fils terrassés par un monstrueux reptile (K44). Le conférencier substitue ainsi à la précédente une formule d’affect serpent-homme en tout point opposée. Autorisée sur le plan de la logique visuelle par la non-monstration de la ménade, cette inversion de valence du schème de l’image constitue le point de retournement de la projection – retournement, comme on va le voir, d’ordre « thérapeutique » en même temps que comparatiste sur le plan de la méthode (K43a-44, voir la figure 8).

Fig. 8

Warburg enchaîne alors sur un manuscrit espagnol enluminé du 13e siècle (K45) qu’il avait lui-même exhumé à la Bibliothèque vaticane. L’illustration à signification astrologique qu’il choisit représente le Serpentaire Asclépios gouvernant le mois correspondant au signe du scorpion. À chaque jour du mois correspond un secteur à fonction divinatoire dont l’image rappelle les actions rituelles propres au culte du dieu-médecin grec : le conférencier pointe en particulier celles du sommeil du suppliant dans le temple, du serpent porté à pleines mains et vénéré en tant que divinité liée à une source (K45)[25]. Il souligne cette fois, par contraste avec la figure de Laocoon terrassé, la proximité de ces actions cultuelles avec les modes d’appréhension du reptile par les Indiens Hopi[26].

Fig. 9

(K45) Asclépios; (K46) Kreuzlingen (diapositives perdues, tirages positifs – détails).

Puis, de sa digression « romaine », à la suite de Laocoon et d’Asclépios, Warburg ramène le spectateur vers le lieu même où il se trouve, et projette la photographie d’une fresque de la chapelle proche de la clinique dans laquelle il tient sa conférence – et qu’il a visitée avec Saxl peu de temps auparavant[27]. Il s’agit du plafond de l’Ölbergkapelle, chapelle dite du Mont des Oliviers appartenant au cloître St Ulrich voisin, dont la décoration rococo date de la fin du 18e siècle. La fresque représente Moïse, les tables de la loi dans une main, faisant adorer d’un geste de l’autre le serpent d’airain au peuple hébreux (K45, détail-K46, voir la figure 9). Image improbable que l’on pourrait qualifier d’oxymore visuel, cette fresque réinterprète l’étrange passage du Pentateuque qui constitue la principale réminiscence d’un culte des idoles dans l’Ancien Testament, passage dans lequel Moise, pour sauver son peuple des serpents du désert, se voit ordonner par Yahvé de forger – en dépit de l’interdit de la Torah – un tel animal en airain et de l’exposer comme image salvatrice : « Façonne-toi un Brûlant que tu placeras sur un étendard. Quiconque aura été mordu et le regardera restera en vie » (Nb 21 : 4). Avec cette ultime excursion à travers les représentations antiquisantes, Warburg rappelle aussi combien le symbole bienfaisant du serpent enroulé autour d’un bâton renvoie à des strates et des hybridations très anciennes des cultures méditerranéennes.

D’enregistrement ethnographique du réel en mouvement, la fonction de la technique photographique a donc, le temps de cette digression, été changée pour celle de reproduction d’artefacts historiques. Elle-même support de la formule d’affect du danseur Hopi captée par l’appareil de l’ethnographe, elle constitue, via la projection, le médium permettant la comparaison entre des Pathosformeln caractéristiques de plusieurs cultures et époques faisant intervenir une forme de rapport de l’homme au serpent. À la différence des soirées de Hambourg et Berlin un quart de siècle plus tôt, la remémoration de l’expérience amérindienne, à travers ses propres clichés et ceux que Warburg a collectés, fait place, au moment crucial de la conférence de Kreuzlingen, à un autre type de réminiscence visuelle qui touche à son principal thème de recherche : les formes de persistance du paganisme ancien dans la culture européenne. La comparaison entre le rituel Hopi du Tsu’ti’kive, la conception sculpturale du pathos antique et sa « vie posthume » (Nachleben) dans l’illustration astrologique du Moyen Âge ou dans la peinture post-Renaissance, passe d’abord par la confrontation optique des reproductions de chaque document. Dans cette articulation, qui est encore une succession dans le temps de la projection photographique, c’est autant un nouveau rapport individuel au monde des symboles qu’un nouveau geste d’anthropologie visuelle comparée qui se met en place.

IV - Autoperformativité « thérapeutique » – images-affects

La séquence décisive de la projection présente ainsi successivement quatre formules de confrontation entre le corps humain et le serpent, renvoyant à autant de lieux, d’époques, de cultures et de médiums de reproduction. Dans le rituel Hopi photographié à Walpi, le serpent, serré entre les dents du danseur, était réduit à la quasi-immobilité avant d’être rendu à la nature comme médiateur vers les divinités; dans la reproduction romaine de la sculpture grecque de groupe du Laocoon, les corps du prêtre et de ses enfants sont sur le point d’être paralysés par le reptile et de succomber à l’envoi des dieux[28] ; le serpentaire Asclépios, ou l’adepte de son culte, transmis par les enluminures astrologiques du Moyen Âge, tient le serpent dans ses mains et le maîtrise sans violence – l’animal est à la fois la divinité et son symbole. À ces représentations s’ajoute celle du serpent d’airain érigé en étendard sauveur par Moïse et à laquelle revient une fonction quelque peu différente. Ce n’est plus une formule de préhension puisque l’animal n’est plus vivant mais transformé en statuette qu’il suffit de regarder pour être guéri d’une morsure. Le serpent qui, dans ce dispositif, n’est plus que reproduction, a déjà été maîtrisé par la puissance de Yahvé et son ordre à Moïse. Le pathos de la scène correspond à une adoration de l’animal et non plus à celui d’une confrontation directe. Dans la mesure même où ces formules apparaissent dans un jeu d’opposition et de complémentarité, il convient de se demander de quel ordre est l’effet de l’enchaînement de ces images-affects pour Warburg et pour son public.

Revenons un instant sur la genèse de la césure spatiale et temporelle dans la série des matériaux présentés lors de cette projection. Il est d’abord notoire que Laocoon et Asclépios apparaissent tôt, et en même temps, sur les esquisses de listes de diapositives. Dix jours avant la projection prévue, alors en pleine préparation, Warburg souffrant s’identifiait clairement lui-même, dans une lettre à sa femme, à la figure de Laocoon : « À nouveau travail sur Laocoon en tant que symbole du grand danger du serpent, et je suis moi-même un Laocoon-serpent avec hernie[29]. » En même temps, celui-ci déploie une énergie frénétique afin que la diapositive de ce qu’il nomme le « calendrier d’Asclépios » soit retrouvée et envoyée. Il ressort en effet de sa correspondance quotidienne qu’il veut absolument montrer « sa » reproduction du serpentaire gouvernant le signe du scorpion[30], de celui qui symbolise dans son geste même un Laocoon libéré. Dans la mesure où Warburg avait déjà utilisé ce calendrier dans son travail précédent sur Luther, c’est une façon directe de renouer le fil avec les recherches antérieures à son internement.

Asclépios est, à la suite des nymphes, des ménades, d’Orphée, de Persée et de Laocoon, la dernière des effigies types de l’Antiquité à entrer dans « l’iconologie » réflexive de Warburg. Dans l’épisode canonique des Métamorphoses d’Ovide qui se rapporte à son équivalent latin Esculape, le dieu-médecin apparaît en rêve à l’émissaire romain venu le supplier dans son temple de délivrer sa ville de la peste. L’apparition prononce alors ces mots:

Pone metus, ueniam, simulacraque nostra relinquam.

Hunc modo serpentem, baculum qui nexibus ambit,

Perspice et usque nota, uisum ut cognoscere possis.

Vertar in hunc; sed maior ero tantusque uidebor...

N’aie de crainte ! Je viendrai et quitterai mes effigies.

Regarde seulement ce serpent qui enserre mon bâton de ses noeuds,

Examine-en bien les marques, que tu puisses le reconnaître de la vue.

Je prendrai sa forme, mais serai plus grand et apparaîtrai ainsi...[31]

Reconnaître par la vue le serpent, non plus comme un animal destructeur auquel on succombe, tel Laocoon, mais comme un symbole divin et sauveur, tel Asclépios, c’est précisément ce qu’accomplit la monstration de cette diapositive à laquelle Warburg tient tant. Lorsque pour la didascalie correspondante, celui-ci dicte à son propos la phrase : « Sa vénération la plus ancienne a lieu en tant que serpent. Ce qui s’entoure autour de son bâton, c’est en quelque sorte lui-même[32] », c’est entre autres ce passage des Métamorphoses qui affleure. Il y a ici comme un trait d’égalité performative entre l’injonction du dieu dans sa révélation onirique chez Ovide et ce que fait Warburg en montrant le serpent (d’)Asclépios devant son médecin et le public de Kreuzlingen. Avec cette projection, c’est dans sa propre culture qu’il fait face à l’animal, et le déclare – tout comme les Hopi avec leur rituel – émissaire divin et guérisseur.

Mais qu’apporte la figuration de Moïse faisant adorer le serpent d’airain dans le désert ? Bien que suivant l’ordre de Jahvé, le législateur des Hébreux apparaît dans l’hybridation néo-baroque de la chapelle de Kreuzlingen tel un prêtre d’Asclépios enjoignant le peuple de vénérer son symbole sauveur[33]. Le serpent en question n’est néanmoins plus l’animal sacré même, c’est une image sculptée que Moïse donne à voir en la pointant du doigt. La formule de pathos de cette fresque reproduite renvoie à une « monstration-contemplation » et caractérise, cette fois sur un plan visuel, la mise en scène même de Warburg montrant à la communauté qui l’entoure les images salvatrices du serpent. Celui-ci reproduit, avec sa projection en tant que dispositif de monstration de l’image du reptile, ce que fait la figure du Moïse sur la fresque – se mettant lui-même dans la position dédoublée de celui qui à la fois produit l’image du danger et la fait contempler pour en être sauvé dans le réel.

Fig. 10

Les trois diapositives du « détour » par les formules issues de l’Antiquité ont ainsi une double fonction performative : elles indiquent au public des manières types d’appréhender le serpent et d’en faire un symbole. Plus même, si l’on reprend l’enchaînement Laocoon-Asclépios-Moïse, la substitution d’une image par une autre dans la succession de la projection anime la figure anthropomorphe représentée chaque fois : partant d’une position de contraction paralysée due à l’emprise du serpent (Laocoon), elle s’en libère pour le prendre de la main en le tenant à distance (Asclépios), pour finalement le transformer en image et le donner à voir en le pointant du doigt dans une position d’extension du corps (Moïse) (K44-45-46 détails: voir la figure 10). La succession des trois moments choisis se présente ainsi comme la chronophotographie du déploiement dynamique (et libérateur) d’un corps humain depuis l’extrême contraction jusqu’à son extension maximum. Entre la première pose et la dernière, l’animal a été mis à distance, maîtrisé et transformé en image qu’il s’agit de contempler. Le serpent destinal s’est métamorphosé en symbole sauveur. Le déploiement visuel de cette micro-séquence résume en quelque sorte le programme performatif de ce que Warburg réalise en projetant ces reproductions dans cet ordre. Véritable anamnèse en images de sa propre biographie (d’apprenti ethnographe, d’historien de l’art et de la culture, de malade enfin), l’enchaînement proposé parcourt à partir de la diapositive des danseurs Hopi au serpent, et en les contrastant, des constellations types de la mémoire culturelle des symboles : depuis la vision pessimiste du polythéisme antique jusqu’à la promesse de rémission – ici intramondaine – des religions de la rédemption. Mais il déploie en même temps l’espace ouvert qui mène du mimétisme magique du contact avec le serpent à la distanciation par l’image et la pensée symbolique. Nous sommes bien en présence d’un double théâtre de projection de la mémoire : réminiscence visuelle de strates culturelles hétérogènes, de même que remémoration du parcours singulier de Warburg.

On peut alors aussi mieux saisir pourquoi celui-ci tient tant, dans le choix qu’il fait des diapositives projetées, à ne montrer strictement que des photographies de lieux qu’il a parcourus et des documents imagés qu’il a lui-même collectionnés. Warburg semble même préférer utiliser des reproductions de « qualité » moindre du point de vue de la « visibilité » dans la mesure où existe une relation directe et intime avec le matériau choisi. Tout se passe à Kreuzlingen comme si les images projetées devaient posséder pour lui une valeur quasi autoptique. Ce sont en effet des images mémorielles attestées qui signifient sans exception : « j’y étais et j’y ai directement enregistré ou collecté ce qui était frappant ». Dans le commentaire qu’il dicte à Saxl, la fonction des déictiques ne correspond ainsi pas seulement à celle d’ « embrayeurs » linguistiques de la monstration pour le spectateur. En reliant systématiquement un « je » à un lieu, une personne ou une image reproduite, ces déictiques font du corps même de Warburg photographe ou collectionneur le premier des médiums de transmission de ces affects non langagiers dont il a fait l’expérience, et qu’il objective maintenant sous ce mode à travers la projection[34]. Asclépios est la figure qui, dans le cas de Warburg, veille à cette fonction déictique. Faire face au serpent et le reconnaître comme divinité, c’est, selon l’injonction même du dieu chez Ovide, ce qu’accomplit le conférencier lorsqu’il pointe dans ses images des rituels Hopi ou d’Asclépios un modèle type de relation au divin. Pour ce faire, il lui faut maîtriser le rapport entre chaque reproduction montrée et sa propre expérience passée : ce sont la valeur « autoptique » des photographies et les déictiques articulant images et discours de sa conférence-projection qui en sont les garants.

Par voie de complémentarité, l’absence de toute reproduction de ménade, figure évoquée dans le commentaire mais non marquée d’un déictique, devient particulièrement significative. Ce refus singulier d’une image permet d’approfondir l’arrière-scène mythique sur laquelle se joue le « théâtre de la mémoire » warburgienne. C’est en effet à propos de la représentation d’Orphée sur le point d’être frappé à mort par les ménades déchaînées que Warburg avait forgé son concept de Pathosformel, formule d’affect qu’il voyait réapparaître à la Renaissance dans une gravure anonyme de Ferrare issue du cercle de Mantegna puis dans un dessin de Dürer, et venir parallèlement illustrer l’épisode équivalent des premières éditions imprimées des Métamorphoses[35]. Or, Dionysos est le dieu par excellence qui brouille la fonction déictique de ceux qui subissent sa mania. C’est la possession sauvage qui a amené les ménades à confondre, dans le mythe d’Orphée, sacrifice animal et victime humaine. Sa « formule de pathos » correspond au dernier geste de défense impuissant devant leur fureur meurtrière. Si Dionysos se situe à l’arrière-plan de la fin violente d’Orphée, c’est aussi la concurrence dans laquelle il se situe vis-à-vis d’Apollon, le modèle paternel du chantre mythique, qui transparaît ici. Mais Apollon est également le père d’Asclépios, seule figure antique à avoir pu ramener les ombres à la vie[36]. Asclépios incarne celui qui réussit, là même où son demi-frère Orphée a échoué. En choisissant de ne pas montrer Orphée succombant aux ménades, mais le médecin divin comme un Laocoon libéré, Warburg non seulement renoue performativement avec la fonction déictique, mais tourne le dos aux représentations de la mania dionysiaque pour se placer symboliquement sous la protection d’un dieu guérisseur apollinien[37]. C’est dans ce mouvement même qu’il redevient maître de sa passion – à la différence de Nietzsche dont il ne connaît que trop le destin. Cet horizon libéré qui l’autorisera à reprendre ses recherches sur la transmission de la codification plastique des gestes de pathos de l’Antiquité païenne, Warburg l’analyse dans une lettre à ses proches, un an après la conférence comme une « tentative d’auto-libération par la remémoration de ses essais de clarification de la psychologie de la Renaissance[38]». Aucune expression ne semble plus adéquate pour définir la conférence-projection.

Les manuscrits montrent également que Warburg a hésité sur trois fins possibles. Après avoir d’abord pensé terminer sur le serpent d’airain de Kreuzlingen, il a introduit comme dernière diapositive celle, aujourd’hui iconique, intitulée « Onkel Sam », l’accompagnant du discours pessimiste sur les conséquences de la maîtrise technologique de la foudre et de l’électricité qui forme aujourd’hui le dernier paragraphe de toutes les éditions. Mais Warburg n’a finalement pas montré cette photographie ce jour-là, il a visiblement changé d’idée au dernier moment pour proposer au spectateur de revenir des représentations européennes vers les territoires des Indiens Pueblo avec une ultime photographie de sa main, légendée au crayon dans sa liste sous le titre « Enfants indiens devant une caverne » (Indianische Kinder vor Felsenhöhle, K47, voir la figure 11). Le commentaire correspondant conclut une séquence évoquant l’adoration du soleil chez les Hopi: « Les enfants sont debout devant une caverne. Faire accéder à la lumière, tel est le devoir non seulement de l’école américaine mais celui de l’humanité tout entière[39].» C’est sur cette utopie solaire-apollinienne et la photographie rupestre évoquant une sortie de la caverne platonicienne, alors que Warburg ordonnait de sa voix cassée que l’on rallume la lumière, que s’est vraisemblablement terminée sa projection de diapositives à la clinique Bellevue.

Fig. 11

(K47) Enfants indiens devant une grotte (diapositive perdue, tirage positif).

Effets épistémiques : exposer « l’espace intermédiaire »

Avec sa conférence-projection de Kreuzlingen, Warburg a de nouveau fait face aux images du pathos qui le hantaient. Mais il les a choisies de manière à ce qu’elles aient pour lui une valeur vécue et lui offrent un appui pour se réorienter dans l’espace des affects passés; il en a agencé la succession pour opposer à la vision d’un Laocoon succombant au monstrueux reptile la posture du danseur Hopi porteur d’un serpent messager, ou encore à lui substituer celle du dieu-médecin Asclépios maîtrisant l’animal comme un autre soi-même. On remarque ici la continuité entre la valeur « thérapeutique » et la forme de connaissance propre à cette projection de diapositives. Car c’est une véritable typologie de la formalisation du rapport du corps humain aux forces qui l’entourent que Warburg dessine ici. En introduisant avec la reproduction du Laocoon une césure dans l’espace et la diachronie de son voyage chez les Indiens Pueblo, celui-ci engage un procédé de spatialisation comparée de la mémoire culturelle des formes de pathos qui va l’occuper le reste de sa vie. La mise en regard d’images-affects types – types au sens nietzschéen ou weberien du terme – autorise en effet un mode de comparatisme qui a pris congé de l’évolutionnisme caractéristique de son époque auquel on a trop souvent cru pouvoir ramener le texte réécrit du « Rituel du serpent ».

Alors loin de sa bibliothèque, Warburg a redéfini à Bellevue un mode d’exposition du savoir de l’image par l’image et son commentaire oralisé qui caractérisera ses tout derniers travaux. Il s’agit d’un procédé de sérialisation photographique détaché d’une écriture fixe et pointant de fait vers les séries d’images (Bilderreihen) et la pratique d’expositions qu’il expérimente lors de son retour à la bibliothèque de Hambourg. La mise en évidence, sur un plan visuel, des relations entre les motifs des reproductions montrées successivement lors de la projection s’y voit généralisée sous le mode de leur juxtaposition dans l’espace de grandes planches, combinant alors dimensions diachronique et synchronique dans l’agencement des images[40]. On sait que les planches ainsi composées étaient exposées dans la salle de lecture ovale de sa bibliothèque et que Warburg en proposait un commentaire oral improvisé en se déplaçant de l’une à l’autre, réalisant par son mouvement dans l’espace ce qu’il avait jusqu’alors fait dans la succession temporelle des diapositives. Le même principe d’exposition présidera à l’élaboration de l’atlas d’images portant le nom même composant l’exergue de sa bibliothèque – Mnemosyne – et auquel le savant consacre ses ultimes efforts. Rappelons que Warburg n’a plus publié de travaux scientifiques sous forme écrite, alors qu’il travaille à ce qu’il nommait son Bildlabor, son « laboratoire d’images ». Il semble que la performance-projection de Kreuzlingen ait opéré comme médiation effective entre l’archive visuelle qu’était la photothèque de la Kurturwissenschaftliche Bibliothek et l’exposition par juxtaposition photographique de formules d’affect élémentaires qui constitue le médium d’organisation du projet inachevé Mnémosyne. La seule photographie commune entre les deux, autour de laquelle se cristallise cette médiation, reproduit la sculpture du Laocoon (planche 6, voir la figure 12)[41].

Fig. 12

Si l’atlas d’images était, en raison même de sa mobilité[42], sans doute « inachevable », restent l’esquisse et le dispositif envisagés auxquels est attaché un nouveau concept : celui de Zwischenraum (qui désigne de fait l’espace « entre » celui du geste magique et celui de la pensée symbolique). Quand Warburg parle de son projet comme relevant d’une Ikonologie des Zwischenraums – que je traduirai par « iconologie de l’espace intermédiaire[43]» –, il s’agit pour lui d’éclairer les contraintes de formation et transmission des images dans un ensemble polarisé par ce qu’il nomme, dès Kreuzlingen, « l’espace de dévotion » (Andachtsraum) d’un côté, « l’espace de pensée » (Denkraum) de l’autre[44]. L’activité symbolique est une notion anthropologique dont le lieu de naissance se situe entre les organes de préhension pour Warburg, qui écrit encore dans le journal de la KBW quelques jours avant sa mort : « Dans l’écart entre la main qui saisit, l’oeil et la bouche – l’espace de pensée en status nascendi[45].» Les figures types du rapport au serpent de la conférence de Kreuzlingen – maîtrise par la bouche et la main (tel le danseur Hopi), par la main et l’oeil (Asclépios), par l’oeil et l’image (le Moïse de Kreuzlingen) – en dessinent la matrice initiale.

« L’espace intermédiaire » qu’il s’agit d’explorer en l’exposant de manière visuelle renvoie donc aux formes de constitution corporelle et médiale du rapport symbolique de l’homme au monde. À l’épaisseur des anciennes techniques de reproduction qui font la densité de cet espace s’est substitué, de la projection de Kreuzlingen à l’atlas Mnemosyne, le pouvoir « remédiateur » de la photographie comme médium de connaissance. Traditionnellement sous-estimé dans sa puissance autonome, ce dispositif de mise en relation typologique des images entre elles par la reproduction recèle un potentiel en anthropologie visuelle que nous sommes loin d’avoir épuisé. À travers ses agencements photographiques, Warburg découvre et expose des schèmes du symbolisme humain qui ne se réduisent pas à l’ordre du langage, mais mettent en jeu de manière constitutive la mémoire médiale des représentations du corps, ses affects, ses modes de mouvement et d’arrêt singuliers. En permettant les mises en série inédites qui menèrent Warburg aux formules de pathos, il semble que la photographie ne contribua pas seulement à sa folie, mais qu’elle fut aussi son pharmakon.

Appendices

Note biographique

Philippe Despoix est professeur en littérature comparée à l’Université de Montréal où il dirige le Centre de recherches intermédiales sur les arts, les lettres et les techniques (CRIalt). Ancien directeur de la revue Intermédialités, il est également un spécialiste de la pensée germanique du 20e siècle et vient de coéditer Siegfried Kracauer, The Past’s Threshold. Essays on Photography (avec Maria Zinfert, 2014). Il dirige actuellement un projet sur la mémoire musicale des camps et prépare de plus un ouvrage consacré aux dimensions médiales de la Bibliothèque Warburg et à leurs effets épistémologiques.

Notes

-

[*]

Une première version de cet article est parue en allemand sous le titre : « Dia-Projektion mit freiem Vortrag. Warburg und der Mythos von Kreuzlingen », Zeitschrift für Medienwissenschaft, no 11, 2014, p. 18-36. Cette étude s’inscrit dans un projet de recherche de l’auteur et de publication en cours sur les dimensions médiales de la bibliothèque Warburg et ses enjeux épistémologiques.

-

[1]

Les échanges avec Boas débutent dès 1895, lors du voyage américain, et continueront jusqu’à la fin de la vie de Warburg qui, à plusieurs reprises, envisagea un retour sur le nouveau continent. Voir entre autres Benedetta Cestelli Guidi, « Aby Warburg and Franz Boas, Two Letters from the Warburg Archive », RES: Anthropology and Aesthetics, no 52, 2007, p. 221-230.

-

[2]

Voir Aby Warburg, « Eine Reise durch das Gebiet der Pueblo Indianer in Neu-Mexico und Arizona » [1897], dans Martin Treml, Sigrid Weigel et Perdita Ladwig (éd.), Werke in einem Band, Berlin, Suhrkamp, 2010, p. 508-523; ainsi que la présentation des éditeurs, p. 496. Sur Warburg photographe de terrain, voir Karl Sierek, Images oiseaux. Aby Warburg et la théorie des médias, Paris, Klinsieck, 2009, p. 51 sq.

-

[3]

Les éditions anglaises de 1939 et allemandes de 1988 sont basées sur un texte fortement rédigé par Fritz Saxl et Gertrud Bing; l’édition anglaise originale compte vingt-huit photographies dont dix-sept (sur quarante-huit) seulement furent montrées par Warburg (voir Aby Warburg, « A Lecture on Serpent Ritual », Journal of the Warburg Institute, vol. 2, no 4, avril 1939, p. 277-292); l’édition allemande reprend pour l’essentiel ce choix (voir Schlangenritual, Ein Reisebericht, Berlin, Wagenbach, 1988); quant à la traduction française (Le rituel du serpent. Récit d’un voyage en pays Pueblo, Paris, Macula, 2003), elle propose soixante illustrations dont vingt-cinq seulement sont correctes.

-

[4]

Voir Ulrich Raulff, « The Seven Slins of the Snake », dans Benedetta Cestelli Guidi et Nicholas Mann (éd.), Photographs at the Frontier, Aby Warburg in America 1895-1896, Londres, The Warburg Institute, 1998, p. 67; Erhard Schüttpelz, « Das Schlangenritual der Hopi und Aby Warburgs Kreuzlinger Vortrag », dans Cora Bender, Thomas Hensel et Erhard Schüttpelz (dir.), Schlangenritual. Der Transfer der Wissensformen vom Tsu’ti’kive der Hopi bis zu Aby Warburgs Kreuzlinger Vortrag, Berlin, Akademie Verlag, 2007, p. 190, n. 7; Georges Didi-Huberman, Atlas ou le gai savoir inquiet, Paris, Les Éditions de Minuit, 2011, p. 249; Martin Treml, « Einleitung: Bemerkungen zu Aby Warburgs Werk und Method », dans Martin Treml, Sabine Flach et Pablo Schneider (dir.), Warburgs Denkraum. Formen, Motive, Materialen, Munich, Fink Verlag, 2014, p. 8 et n. 5.

-

[5]

Max Adolf souligne que son père parla « librement », évalua parfaitement le public et dut pour cette raison sacrifier certaines formulations et s’attacher à « montrer » plus (« dafür mehr ,zeigen’ ») (Lettre à Mary Warburg, 21 avril 1923, dans Dorothea McEwan, « Zur Enstehung des Vortrages über das Schlangenritual », dans Bender, Hensel et Schüttpelz, 2007, p. 278). Fritz Saxl, qui avait passé les précédentes semaines à rédiger sous la dictée de Warburg le texte de la conférence, écrit de son côté : « puis ce fut la surprise. Votre mari posa le manuscrit sur sa table et ne l’utilisa pratiquement pas » (« Und nun kam die Überraschung. Ihr Man legte das Manuskript auf den Tisch und benutzte es fast gar nicht ») (Lettre à Mary Warburg, 23 avril 1923, dans Chantal Marazia et Davide Stimilli [éd.], Ludwig Binswanger – Aby Warburg. Die unendliche Heilung: Aby Warburgs Krankengeschichte, Zürich-Berlin, Diaphanes, 2007, p. 111, n. 43). Il note aussi comment l’orateur réussit « à couler le thème dans une forme toute nouvelle » (« in eine ganz neue Form umgoss ») pour l’adapter à un public qui n’était pas composé d’universitaires (McEwan, 2007, p. 278). Ludwig Binswanger, mentionne dans son rapport clinique tous les préparatifs auxquels Warburg s’est livré, la « bonne mise en scène des diapositives » (« die gute Inszenierung der Lichtbilder »), et signale également que l’ensemble prit le caractère « d’une causerie à la suite du matériau photographique » (« eine Plauderei im Anschluss an das Photomaterial ») (Marazia et Stimilli, 2007, p. 79, nous soulignons). Enfin Warburg souligne, à un an de distance alors qu’il demande dans une lettre à ses directeurs de sortir de la clinique, combien ce moment pendant lequel il réussit à esquisser « librement et sans se perdre, des remarques de psychologie culturelle en étroite relation avec ses travaux antérieurs », fut aussi celui où il reprit « mentalement » pied (« ...von diesem Augenblick an sah ich Land… Ich sprach eineinhalb Stunde frei, verlor den Faden nicht und brachte kulturpsychologische Zusammenbemerkungen in engste Verknüpfung mit meiner früheren Lebensarbeit. » ibid., p. 111, nous soulignons).

-

[6]

Il s’agit du texte du typoscript WIA III.93.1 : « Bilder aus dem Gebiet der Pueblo-Indianer in Nord-Amerika », aujourd’hui dans Warburg, 2010, p. 524-566. L’exposé incluant la série de diapositives proposé ici n’est que provisoire, une reconstruction complète est en cours par Uwe Fleckner et Isabella Woldt en vue de l’édition du volume correspondant des Gesammelte Schriften (vol. 3.2).

-

[7]

Il convient ici de prendre très au sérieux la raison de l’interdiction que Warburg a émise, dans une lettre à Saxl qui avait été – selon ses propres termes – « l’accoucheur » de cette conférence, de publier ce texte en l’état. Son argument porte sur le caractère problématique d’une esquisse « sans forme ni fondement philologique » de sorte qu’elle ne « présente de valeur que dans la vue conjointe de quelques documents d’une histoire du comportement symbolique » (« da dieser Vortrag so formlos und philologisch so schlecht fundiert ist, dass nur in dem Zusammensehen einiger Dokumente zur Geschichte des symbolischen Verhaltens ein … Wert vorhanden ist »). Voir la lettre à Saxl, 26 avril 1923, dans Aby Warburg, Schlangenritual. Ein Reisebericht. Mit einem Nachwort von Ulrich Raulff, Berlin, Wagenbach Verlag, 1988, p. 60 (voir Warburg, 2003, p. 56, traduction modifiée).

-

[8]

Voir Warburg, 2010, p. 524.

-

[9]

Les clichés rajoutés sont reconnaissables à leur format différent de celui, carré, de l’appareil Kodak de Warburg. Ce dernier utilise des reproductions de six autres photographes : voir Benedetta Cestelli Guidi, « Immagini e parola : le diapositive della conferenza di Kreuzlingen », dans Aby Warburg, Opere II. Gli Hopi, Maurizio Ghelardi (éd.), Turin, Nino Aragno Editore, 2006, p. 99-101. Il faut toutefois noter que, lors des soirées devant les Sociétés photographiques en 1897, le voyageur revenu d’Amérique avait évoqué les coutumes et croyances spécifiquement païennes des Amérindiens survivant en dépit de leur christianisation. Le compte rendu de la projection qui eut lieu au Königliches Museum für Völkerkunde de Berlin met en relief les moments de « digression » où l’orateur évoque « les traces distinctes d’une symbolique païenne » (voir le compte-rendu de cette soirée projection dans Photographische Rundschau, 1897, p. 61). Le sujet de la conférence de Kreuzlingen était donc présent in nuce, un quart de siècle plus tôt, devant la société photographique berlinoise réunie au Musée d’ethnographie. Mais ni le serpent comme symbole ni la comparaison avec la vie posthume des représentations de l’Antiquité n’y étaient marqués en tant que tels.

-

[10]

Voir les notes préparatoires sous le titre de « Reise-Erinnerungen aus dem Gebiet der Pueblo-Indianer » (WIA III 93.4) : une première liste datée du 24 mars modifiant la série de Berlin se trouve en début de ce manuscrit; une autre liste retravaillée est placée à la fin de celui-ci; la liste « définitive » datée du 18 avril, reprenant cette dernière avec quelques modifications, se trouve en amont du document prévu pour la conférence, elle porte des marques d’ajout et de corrections ultérieures au crayon (WIA III 93.1, f. v et vi). Les listes ne sont pas reprises dans l’édition allemande (voir Warburg, 2010, p. 598 n. ix et p. 600, n. lxxvii et lxxxviii); celle publiée en traduction française dans l’annexe I de Philippe-Alain Michaud, Aby Warburg et l’image en mouvement, Paris, Macula, 1998, p. 279 sq., n’est pas complètement exacte.

-

[11]

Sur d’autres manuscrits, celle-ci est signifiée d’un doigt tendu dessiné dans la marge : façon de dire combien la parole se déploie à partir d’un enchaînement ou d’un détail visuel qu’elle pointe en même temps que l’image pointe le spectateur ; voir par exemple la conférence « Die Fixsternhimmelbilder der Sphaera Barbarica auf die Wanderung von Ost nach West » [1913] dans Warburg, 2010, p. 329, n. iii.

-

[12]

Voir le commentaire correspondant dans Warburg, 2010, p. 528-530.

-

[13]

Toute une comparaison serait ici à mener sur les divers modes de projection et leurs conséquences heuristiques. À propos de celles d’Heinrich Wölfflin, voir entre autres Heinrich Dilly, « Die Bildwerfer. 121 Jahre kunstwissenschaftliche Dia-Projektion », dans Zwischen Markt und Museum : Beiträge der Tagung « Präsentationsformen von Fotografie » am 24. und 25. Juni 1994 im Reiss-Museum der Stadt Mannheim, coll. « Rundbrief Fotografie / Sonderheft 2 », Göppingen, Museumsverband Baden-Württemberg, 1995, p. 39-44.

-

[14]

« Eine solche Wasserträgerin sehen Sie hier. Sie heisst Luise Billings und ist von Laguna... Der Krug, den sie trägt, zeigt als Ornament einen Vogel, der merkwürdig linear zerlegt ist », ibid. 530 s., nous soulignons; ce passage disparaît complètement dans les éditions illustrées courantes (Warburg, 1988, p. 14 sq. et Warburg, 2003, p. 64.).

-

[15]

Voir le commentaire correspondant dans Warburg, 2010, p. 530-536.

-

[16]

Ibid., p. 541-542.

-

[17]

Ibid., p. 539.

-

[18]

« stehen[d], sitzen, sich erheben, schreiten, drehen... », ibid., p. 543-545.

-

[19]

L’échange de photos avec Voth eut lieu dès 1896, même si Warburg n’avait pas apprécié le personnage sur place; voir les lettres de Voth des 14 avril et 14 septembre 1896 dans lesquelles le révérend envoie respectivement cinquante-quatre photos d’Oraibi, puis trente supplémentaires incluant ladite danse du serpent, WIA GC/9584 et WIA GC/9585.

-

[20]

Voir Erhard Schüttpelz, « Vorwort–Schlangenritual », dans Bender, Hensel et Schüttpelz, 2007, p. 9 et Claire Farago, « Letting Objects Rot », dans Jan Bakos (dir.), Artwork Through the Market, Bratislava, Komenius Univiversity Press, 2005, p. 253.

-

[21]

Ma reconstruction de la séquence : « Die Schlangen werden […] am letzten Tag des Festes in einem Busch […] gefangen gehalten (K 41). Eine Gruppe zu drei nähert sich diesem Schlangenbusch [...] der Oberspriester zieht aus dem Busch eine Schlange, ein anderer Indianer [...] packt diese Schlange und nimmt sie im Mund (K 42). Sowie alle Schlangen eine Zeitlang so zum Geräusche der Klappern getragen sind (K 43 a), [...] werden Sie von den Tänzern blitzschnell in die Ebene gebracht, wo sie verschwinden (K 43) »; WIA III 93.1, f. 50 et Warburg, 2010, p. 549.

-

[22]

Le numéro rajouté dans la marge est en fait 42a alors que celui marqué sur la diapositive correspondante est 43a. L’erreur peut provenir de ce qu’elle n’était pas prévue dans la liste déjà arrêtée. Contrairement aux autres achetées sur place à Voth, celle-ci est reproduite à partir de celles de G. Warthon James publiées par Voth dans The Oraibi Summer Snake Ceremony, Chicago, Field Columbian Museum, 1903, p. 267-358; il s’agit de la planche CCVII.

-

[23]

Voir Erhard Schüttpelz, 2007, p. 191, 194. Comme le rappelle David Freedberg, sans néanmoins s’intéresser en propre au travail photographique de Warburg, ce dernier ne semble pas avoir perçu les enjeux politiques contemporains pour la communauté Hopi, voir « Warburg’s Mask: A Study in Idolatry », dans Mariet Westerman (dir.), Anthropologies of Art, Williamstown, Clark Institute, 2005, p. 3-25, 2005.

-

[24]

Voir Victor Masayesva, Jr., Husk of Time. The Photographs of Victor Masayesva, Tuscon, University of Arizona Press, 2006, p. 70; Salt Trail - Ong Tupka est aussi reproduit en noir et blanc comme frontispice de la version papier de mon article « Dia-Projektion mit freiem Vortrag », 2014, p. 18.

-

[25]

Voir le commentaire dans Warburg, 2010, p. 553; à la didascalie de Warburg correspond sur l’enluminure une femme allongée symbolisant le sommeil du suppliant dans le temple, une figure tenant en main un serpent caractéristique du rituel attribué au dieu, un puits puis une source qui connotent la vénération locale du dieu au serpent (secteurs 13 à 16 avec légendes correspondantes du manuscrit Reg. 1283, f.7; voir Alfonso X el Sabio, Astromagia, Alfonso d’Agostino (éd.), Naples, Liguori Editore, 1992, p. 305). Cette page du codex trouvé par Warburg en 1911 avait été montrée en 1917 et 1918 lors de ses conférences sur la superstition à l’époque luthérienne qui mèneront à la publication de Heidnische-antike Weissagung in Wort und Bild zu Luthers Zeiten (Heidelberg, 1920, repris dans Ausgewählte Schriften, Dieter Wuttke (éd.), Baden Baden, Valentin Koerner, 1979, p. 199 sq., Tafel III) dont une planche reproduit cette même « Roue du Scorpion ».

-

[26]

Voir la suite du commentaire, ibid. Réminiscence antique posthume par excellence, cette enluminure produite à Toledo renvoie aux représentations arabes et européennes ancrées dans les textes anciens du dieu-médecin Asclépios juché sur un scorpion et tenant en main un serpent qu’il fixe en général dans les yeux. Les manuscrits subsistants le montrent comme un Laocoon libéré et maître du serpent sans exercer violence contre lui. C’est en particulier le cas de celui de l’Aratos enluminé de Leyde que les éditeurs ont substitué au complexe calendrier en trente secteurs lors de la publication originale de la conférence (Journal of the Warburg Institute, 1939, p. 47, pl. 4, fig. d) et qui est le plus souvent reprise depuis, comme dans la version française, p. 107.

-

[27]

Le 24 mars 1923 où Warburg exposa alors à Saxl le miracle du serpent d’airain représenté sur cette fresque en référence à l’Ancien Testament; voir 2007, p. 274 et WIA GC/36826.

-

[28]

Voir chez Virgile la présentation de la scène comme celle d’un sacrifice non accepté par les dieux : Énéide, II, v. 203-224.

-

[29]

« Arbeit wieder über Laokoon als Symbol der grossen Schlangennot und bin selbst ein Bruchband(?)-Schlangen-Laokoon », lettre à Mary Warburg du 11 avril 1923, citée dans McEwan, 2007, p. 274. Les noms de Laocoon et d’Asclépios ont d’abord été rajoutés au crayon sur la liste datée du 24 mars.

-

[30]

Voir les lettres à Mary Warburg des 9, 13, 14, 17 et 18 avril 1923 (WIA GC/36853, WIA GC/36859, WIA GC/36860, WIA GC/36864 et WIA GC/36867) l’enjoignant de retrouver absolument cette diapositive.

-

[31]

Métamorphoses, XV, v. 658-662 (nous soulignons).

-

[32]

« Er findet seine früheste Verehrung als Schlange. Was sich um seinen Stab ringelt, das ist gewissermaßen er selbst », Warburg, 2010, p. 552; Warburg avait aussi en main les Prolegomena to the Study of Greek Religion de Jane E. Harrison qui commente ainsi un relief votif d’Asclepios : « Behind the god is his attribute, a huge coiled snake, his head erect and level with the god he is », souligné dans le texte original (Londres, Cambridge University Press, 1903, p. 342). Warburg avait probablement rencontré la figure d’Asclépios à travers l’enseignement de son maître Hermann Usener ; voir Götternamen. Versuch einer Lehre von der religiösen Berufsbildung [1895], Francfort-sur-le-Main, G. Schulte-Bulmke, 1948, p. 147 sq.

-

[33]

La fresque, produite par le peintre de cour Franz Ludwig Her(r)mann autour de 1761, reprend en l’exacerbant le thème célébré par Michelangelo dans un des pendentifs du plafond de la chapelle Sixtine. Pour une analyse de cette scène chez le maître italien, voir Giovanni Careri, La torpeur des ancêtres. Juifs et chrétiens dans la chapelle Sixtine, Paris, EHESS, 2013, p. 66-68, qui note en particulier : « Le serpent d’airain est un antidote, un contre-poison qui transforme l’effet malfaisant en bienfait, utilisant toute la puissance d’inversion dont est capable l’ambivalence symbolique profonde de la figure du serpent... ».

-

[34]

Dans son analyse de la tragédie sophocléenne d’Ajax, Jean Starobinski a particulièrement bien éclairé le rapport à la fonction déictique que les dieux anciens assurent ou retirent aux humains. Pour Ajax qu’elle veut détruire, rappelle-t-il, la tromperie d’Athéna « porte sur le référent du discours » de sa fureur; au contraire, pour Ulysse qu’elle protège « la déesse exerce une fonction déictique » (Trois fureurs, Paris, Gallimard, 1974, p. 35, 39). De manière semblable, le déroulement de la projection de Kreuzlingen qui converge vers la figure de l’antique dieu sauveur et de son bâton-emblème montre qu’Asclépios est la figure qui veille aux yeux de Warburg à cette fonction déictique qu’il avait perdue dans son délire. Une perte également couplée à celle d’orientation encore sensible en 1924 lorsque Warburg déménage dans une villa à l’intérieur du parc de la clinique (Rapport de Binswanger du 4 juin 1924, Marazia et Stimilli, 2007, p. 90).

-

[35]

Voir « Dürer und die italienische Antike » [1906], repris dans Warburg, 1979, en particulier p. 126. Cette publication était accompagnée d’un portfolio de trois planches (Der Tod des Orpheus. Bilder zu dem Vortrag über Dürer und die italienische Antike) « résumant » en six reproductions, de l’Antiquité jusqu’à Dürer, la conférence-projection que Warburg avait présentée au Congrès des philologues allemands en octobre 1905.

-

[36]

Voir en particulier Hyginus, De astronomia, II, 14.

-

[37]

Notons que, selon l’anthropologue Ruth Benedict, les Pueblo du Sud-Ouest américain appartiendraient clairement à la catégorie des Apolliniens, par opposition aux tribus de la côte nord-ouest qualifiés de Dionysiaques (Patterns of Culture (1934), Boston, Houghton Mifling Company, 1989, p. 79 sq. et p. 94).

-

[38]

« Selbstbefreiungsversuch durch die Erinnerung meiner Aufklärungsversuche in der Psychologie der Renaissance », lettre à Mary Warburg, Max Warburg et H. Embden, 5 avril 1924, Marazia et Stimilli, 2007, p. 109.

-

[39]

« Die Kinder stehen vor einer Höhle. Heraufbringen zum Licht ist die Aufgabe nicht nur der Amerikanischen Schule, sondern der Menschheit überhaupt », Warburg, 2010, p. 560 et p. 566, n. cxxx; passage repris tel quel dans l’édition courante, voir Warburg, 2003, p. 117.

-

[40]

Voir le volume, Aby Warburg, Bilderreihen und Ausstellungen (Gesammelte Schriften 2, vol. 2.2, Uwe Fleckner et Isabella Woldt [éd.], Berlin, Akademie Verlag, 2012) et le commentaire proposé aux p. 58-60 par Fleckner au sujet de l’exposition Orientalisierende Astrologie (1926) qui constitue sans doute la première expérimentation dans ce sens. Voir aussi à ce sujet mon article : « Translatio and Remediation: Aby Warburg, Image Migration and Photographic Reproduction », Substance, vol. 44, no 2, 2015, p. 129-150.

-

[41]

Ceci éclaire probablement en quoi le projet Mnemosyne était pensé comme un supplément en images au Laocoon de Lessing. Voir la note du 11 décembre 1927 indiquant dans le Journal collectif de la bibliothèque que l’atlas devait être prêt pour le Congrès d’esthétique prévu à Hambourg pour octobre 1929 (Aby Warburg, Gertrud Bing et Fritz Saxl, Tagebuch der kulturwissenschaftlichen Bibliothek Warburg, Karen Michels et Charlotte Schoell-Glass [éd.], Berlin, Akademie Verlag, 2001, p. 162).

-

[42]

L’atlas Mnemosyne fut à l’origine même pensé comme un ensemble de planches mobiles (aus losen Blättern), voir le Journal du 19 septembre 1927, ibid., 2001, p. 148.

-

[43]

Voir la note dans le Journal du 11 avril 1929, ibid., 2001, p. 434 sq. Concept qui fait pendant à celui de « formes intermédaires » (forme intermedie) relevé par Giovanni Careri dans « Aby Warburg. Rituel, Pathosformel et forme intermédiaire », L’Homme, no 165, 2003, p. 42.

-

[44]

Dans la partie conclusive du manuscrit qui accompagne la diapositive non montrée « Onkel Sam », voir Warburg, 2010, p. 561.

-

[45]

Note du 12 octobre 1929: « In der Entfernung zwischen greifender Hand, Auge und Mund – der Denkraum in status nascendi », Aby Warburg, Gertrud Bing et Fritz Saxl, Tagebuch der kulturwissenschaftlichen Bibliothek Warburg, 2001, p. 548. Ce point est souligné par Roland Recht dans « L’atlas Mnemosyne d’Aby Warburg », dans L’Atlas Mnemosyne, Paris, L’écarquillé/INHA, 2012, p. 20 ; voir aussi Claudia Wedepohl, « Pathos – Polarität – Distanz – Denkraum. Eine Archivarische Spurensuche », dans Treml, Flach et Schneider, 2014, p. 48.

List of figures

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12