Abstracts

Résumé

Les revues professionnelles consacrées à l’éclairage électrique forment un corpus très riche pour comprendre comment la nuit urbaine a été représentée durant les années de l’insouciance économique après la Seconde Guerre mondiale. Bâtiments, rues, zones suburbaines forment autant de lieux dont l’éclairement ou la mise en lumière provoquent une modification du rythme journalier et permettent aux citadins de s’orienter vers de nouvelles activités le soir venu.

Abstract

Professional journals on the subject of electric lighting constitute a rich collection through which to understand how city nights have been represented during the welfare economic years after the Second World War. The illumination or highlighting of buildings, streets, or suburban areas leads to changes in people’s daily rhythm and allows city dwellers to engage in new activities when the night comes.

Article body

Les revues consacrées à la lumière électrique ont trouvé dans l’espace urbain une matière extraordinaire pour développer leurs propos sur l’amélioration des conditions d’éclairement et sur la nécessité de bénéficier d’une bonne lumière pour bien voir. Parmi la quantité importante de ces médias réservés aux professionnels de l’éclairage, de la santé ou de la construction, et qui se sont développés durant le premier tiers du 20e siècle, les revues Illuminating Engineering et Lux sont particulièrement intéressantes à étudier, car elles donnent un point de vue sur ce qui a été débattu des deux côtés de l’Atlantique. Leur représentation de la nuit urbaine trouve un terrain d’expression dans les très nombreuses images publiées — des lieux ordinaires comme des édifices emblématiques — qui dressent une cartographie de situations réelles et de vues de villes au moment où elles semblent justement les plus difficiles à saisir par l’objectif photographique. L’étude des revues permet, en outre, de combler un vide historiographique sur la représentation de la ville nocturne, une situation soulignée par Dietrich Neumann, qui constate l’absence d’intérêt des historiens pour l’éclairage électrique architectural : « The art of architectural illumination has suffered more than other historical phenomena from an astonishingly thorough, collective amnesia. »[1]

La nuit ne se résume pas ici au seul changement d’activité induit par la fin du cycle diurne, mais à l’absence de lumière et à la nécessité de la suppléer, quelle que soit l’heure du cycle journalier. En Europe, comme aux États-Unis, la nuit tombe tôt en hiver, alors même que l’activité diurne bat encore son plein. C’est dire l’importance d’éclairer convenablement les lieux de travail, les magasins ou les rues, ainsi que les lieux de divertissement, de sport ou d’approvisionnement. La lumière électrique accompagne donc le citadin de la fin de l’après-midi au lendemain matin, voire parfois la journée entière lorsque la lumière du jour est insuffisante. La distinction nette opérée jusque-là entre nuit et jour devient plus floue. La lumière électrique crée un nouveau rythme dans le cycle journalier en influant sur le comportement et l’activité des populations, qui ne voient plus dans la tombée du jour le signal d’un changement ou d’une cessation d’activité. En somme, la vie continue à l’identique, voire davantage dans certains secteurs d’activité, une fois la nuit venue.

Cette étude sera centrée sur les Trente Glorieuses, qui voient le développement d’une société de consommation insouciante de ses dépenses énergétiques. Cette période économique prospère est facilitée par la dynamique commerciale des pays industrialisés. La multiplication des sources de lumière, grâce à leur perfectionnement technique à partir des années 1940, permet l’arrivée sur le marché de quantités d’ampoules différentes, de puissances très variables, mais aussi de techniques d’éclairage proposant un large choix d’application pour différents types d’aménagements[2].

Le choix qui a été fait de corréler la recherche d’une « bonne lumière » avec une large cartographie de lieux urbains éclairés présentés dans ces revues vise à pointer l’importance du support éditorial comme médiateur d’une nouvelle manière d’habiter la nuit en termes de circulation, de fréquentation ou d’épanouissement personnel. La bonne lumière doit être généreuse, elle inonde la ville et ses rues de flots d’éclairage. L’étude de ces mêmes revues durant l’entre-deux-guerres a montré une orientation éditoriale comparable[3], mais qui se renforce nettement dans l’après-guerre avec la diminution des préjugés sur le coût prohibitif de l’électricité et la nécessité de marteler encore les credo sur la définition d’une bonne lumière.

Cet article permettra d’aborder successivement les questions relatives à la mise en place d’une propagande en faveur de la bonne lumière (partie 1), à travers des programmes variés qui ont transformé la nuit en un nouveau temps d’activité (partie 2), tout en favorisant l’expression d’une nouvelle modernité urbaine, dont ces supports médiatiques sont à la fois les témoins et les acteurs (partie 3).

I. La propagande en faveur d’une bonne lumière

Bien voir

La création de la Société des ingénieurs éclairagistes (Illuminating Engineering Society) à New York en 1906 accompagne le développement rapide de l’électricité étendue à l’ensemble des lieux de la vie quotidienne. Son action est aidée par la création d’une revue éponyme[4] en faveur de la diffusion et de la propagande des idées nouvelles et des progrès accomplis dans le domaine. Cette revue au contenu exhaustif fournit une quantité importante et régulière d’articles rédigés pour la plupart par des ingénieurs éclairagistes (articles de synthèse, actes de congrès, débats à plusieurs voix). Elle est destinée à un public de professionnels concernés par l’éclairage électrique alors en plein essor et dont les techniques s’affinent au fur et à mesure de l’évolution des sources lumineuses et des appareils d’éclairage. En France, la revue Lux est créée plus tardivement à Paris en 1928 à l’appui de l’action de l’Association française d’éclairage (AFE) et elle vise des objectifs identiques à ceux de son émule américaine[5]. Dirigée par l’ingénieur Joseph Wetzel, Lux est cependant davantage tournée vers les questions relatives à l’esthétique lumineuse et à l’alliance maîtrisée entre une conception décorative de l’éclairage et un traitement architectural rationnel. De ce fait, et compte tenu de la présence importante d’architectes et de décorateurs dans le comité de patronage et de rédaction à partir de 1930 (R. Mallet-Stevens, R. Herbst, C. Siclis, E. Printz, P. Chareau, A. Perret, J.-E. Ruhlmann, etc.), la revue se différencie sur ce point distinctement de la revue américaine. Sur le plan médiatique, leur pérennité à long terme — les deux revues existent toujours[6] — suffit à convaincre, d’une part de leur rôle auprès des professionnels, d’autre part de leur gage de sérieux et de qualité. Dans tous les cas, quels que soient les sujets abordés et en dépit du recours à de nombreuses illustrations et schémas explicatifs, on aura compris que ces supports de presse ne s’adressent pas au grand public.

Entre ces deux dates de création, quantité de supports de presse se sont développés[7]. Ces revues font état des avancées techniques (nouveaux appareils d’éclairage, nouvelles ampoules), d’analyses sur le confort visuel (études sur la perception et les niveaux de tolérance), des nombreux congrès et rencontres professionnelles, et surtout de l’intégration de la lumière électrique à l’espace bâti. C’est cette dernière question qui nous intéresse, puisqu’elle intègre la ville dans une réflexion sur les manières de travailler, de circuler, de se divertir et de consommer la nuit, avec un regard sur l’embellissement urbain au travers de l’éclairage des édifices.

L’objectif premier de ces revues est de favoriser le meilleur éclairage possible. Les années 1930 montrent la nécessité d’améliorer l’éclairage des lieux d’apprentissage (écoles) et des lieux de production (usines) afin d’éviter que la vision ne soit définitivement altérée. Il s’agit bien ici d’une question d’hygiène et de santé publique, mais pas seulement. Cette propagande en faveur du relèvement du niveau d’éclairage et de sa juste distribution à l’aide d’appareils adéquats (afin d’éviter les éblouissements, notamment) constitue un moyen de placer la productivité et la rentabilité économique au coeur des débats. Dans les bureaux, la lampe de travail devient « un précieux élément d’hygiène et de confort[8] ». Quelqu’un qui voit mieux travaillera plus vite en faisant moins d’erreurs : « Il ne suffit pas de voir clairement et distinctement; il faut encore voir vite, et cela est particulièrement important dans l’industrie où l’on recherche le rendement maximum[9] ». Cet état de fait est démontré à l’appui de nombreuses analyses savantes dont on peut certainement discuter aujourd’hui la validité scientifique. Ce raisonnement est essentiellement présent dans la période de l’avant-guerre. Il s’estompe ensuite pour laisser place à une vision plus individuelle du confort qui n’est pas orientée vers les seuls impératifs de la production, même si les nombreux articles sur l’éclairage des classes d’école montrent encore la nécessité de répéter quelques évidences. Car c’est bien ainsi que ces revues entendent agir : « [...] la propagande doit s’effectuer de façon répétée, à la manière d’un marteau qui frappe le clou pour l’enfoncer[10] ». Les années 1950 et 1960 témoignent d’une approche plus sensible où travail rime avec plaisir, une autre façon d’améliorer la productivité. C’est ainsi qu’« architectes, décorateurs, éclairagistes et coloristes doivent aujourd’hui joindre leurs talents pour créer des ambiances accueillantes où l’on travaille avec goût, où visiteurs et clients viennent avec plaisir[11] ».

Consommer sans modération

Bien éclairer signifie non seulement disposer des appareils adéquats et des technologies les plus récentes, mais aussi ne pas craindre d’allumer lorsque c’est nécessaire. Or, c’est bien là que ces revues ont une mission importante en luttant contre les préjugés selon lesquels consommer de la lumière serait onéreux. Illuminating Engineering constate que, dans le cadre de l’habitation, la consommation en kilowattheures par Américain augmente chaque année de 8 pour cent[12]. Entre 1938 et 1948, la consommation moyenne des lampes à incandescence est passée de 63 kWh à 82 kWh, soit une augmentation de 20 pour cent en dix ans[13]. Lux fait usage de croquis simplifiés et parfois comiques pour comparer les dépenses électriques par rapport à d’autres types de consommation. C’est ainsi que la consommation d’une lampe (estimée à 2,20 francs l’heure) est mise en parallèle avec la consommation du tabac pour la même durée (24 francs). Ce contraste vise non seulement à souligner le coût relatif de l’éclairage, mais surtout à pointer, non sans une certaine approche moralisante, que ce qui est « réellement » utile (la lumière) ne coûte pas cher, alors que le superflu (le tabac) est dispendieux[14]. En ce qui a trait aux espaces publics fermés, grands consommateurs de lumière électrique, les appareils à fluorescence — dont la technologie se développe à la fin du 19e siècle (lampe à fluorescence, Thomas Edison, 1895), mais dont l’application à grande échelle ne sera effective qu’au lendemain de la Seconde Guerre mondiale — font figure d’exemples. Grâce à une consommation moindre par rapport à l’incandescence, la fluorescence marque de manière évidente la conquête lumineuse à bas coût des espaces industriels, administratifs et commerciaux à partir des années 1940 et, dans une moindre mesure, les espaces domestiques. De ce fait, la configuration lumineuse en Europe et aux États-Unis, dans ces années de prospérité économique partagée, est due en grande partie à l’aboutissement enfin maîtrisé de cette technologie et de son application dans la plupart des espaces. Les lumières des quais, les rames des métros parisiens et new-yorkais, mais aussi les wagons de la ligne de train Paris–Strasbourg, sont présentés comme des modèles évitant l’éblouissement grâce à un système d’éclairement central[15]. Ces nouvelles technologies contribuent non seulement à mieux éclairer par des appareils plus efficaces concentrant la lumière en des points précis, mais surtout à diminuer la consommation, la fluorescence formant une avancée majeure en termes d’éclairement des grands espaces. Une évolution qui permet à Lux de dire, au regard de l’évolution américaine, que « [...] grâce aux progrès accomplis dans l’industrie de l’éclairage, les éclairements sont multipliés par dix aux États-Unis depuis 1914 et que le coût de l’éclairage est dix fois moins élevé[16] ».

Cette possibilité offerte de consommer la lumière sans modération grâce à la réduction des coûts de l’énergie et à une meilleure connaissance des coûts réels engendre une modification substantielle du paysage urbain. Alors que depuis les années 1970, et plus récemment encore depuis la prise de conscience relative au réchauffement climatique, consommer moins est devenu un mot d’ordre et une manière citoyenne de se conduire, il en était tout autrement dans les années 1950. La ville doit être lumineuse, les boutiques doivent scintiller et les lampadaires éclairer abondamment les chaussées, les immeubles de bureaux peuvent rester allumés toute la nuit pour exister face à la concurrence et imposer une image de marque. La ville américaine, largement publiée dans Illuminating Engineering tout au long de ces années prospères, symbolise la ville-puissance et la ville rayonnante. Le cycle journalier en est profondément modifié, l’alternance jour-nuit n’est plus aussi distincte qu’auparavant, et il n’est plus question de laisser l’obscurité de la nuit imposer son rythme propre. Pour ces raisons, l’analyse de ces années « glorieuses » et insouciantes trouve dans ces revues un terrain particulièrement fécond à explorer.

II. Une image de la ville moderne

La rue

La nuit urbaine, c’est avant tout l’espace public de la rue. Lieu de convergence, de croisement et de circulation, elle est l’une des premières images de la ville et témoigne de son état d’activité. La tombée de la nuit n’impose pas de cessation d’activité. De ce fait, la rue reflète les va-et-vient des passants, les populations rentrant à leur domicile, allant faire des courses ou se rendant pour une soirée à un concert ou dans un restaurant. La maîtrise et la diversité des sources d’éclairage électrique durant ces années modifient le rythme citadin. C’était déjà le cas avant la guerre, notamment dans les grandes villes européennes, Paris par exemple, où l’éclairage généreux des rues et les enseignes lumineuses assuraient un temps supplémentaire de déambulation dans la ville et ouvraient la soirée à de nouvelles conquêtes piétonnes. Un tel éclairement favorise un investissement temporel plus long de l’espace public, de meilleure qualité et plus rassurant.

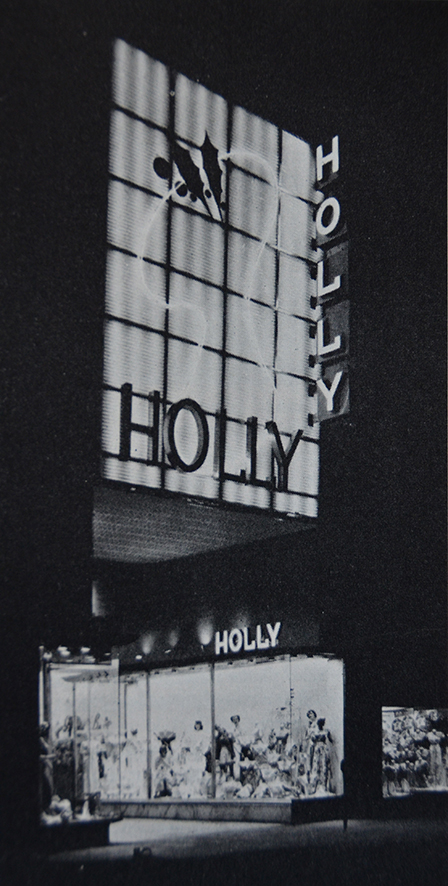

Illuminating Engineering et Lux ouvrent régulièrement leurs colonnes à la question de l’éclairage des magasins. Ces derniers sont tout à la fois des lieux qui attirent les passants par des agencements lumineux savants de leurs vitrines que des dispositifs qui éclairent indirectement la rue, un phénomène sous-estimé selon Illuminating Engineering : « Store window lighting is usually described in terms of its attraction for costumers. Not often considered in its general contribution to the community’s attractive appearance and brightly lighted sidewalks[17] ». Spécialisé dans l’agencement des vitrines aux côtés d’architectes avant-gardistes dès les années 1930, André Salomon affirme que « les magasins éclairés constituent l’un des éléments du décor nocturne de la rue, l’indice extérieur de la prospérité de la cité[18] ». La croyance en des lendemains meilleurs, particulièrement sensible en Europe, qui a subi l’extinction des feux durant la Seconde Guerre mondiale pour des mesures de défense, entraîne le souhait de revoir la ville éclairée comme elle l’était dans les années 1930, et même davantage : « Après des années de restriction, on voit apparaître les brillants éclairages d’avant-guerre améliorés par les progrès de la technique, mais l’urbaniste travaille à longue échéance et il doit prévoir l’agencement de la ville en vue de la réalisation d’équipements pour une période d’abondance [...][19] ». La concurrence commerciale participe d’ailleurs de cette surenchère lumineuse, puisqu’il s’agit d’être mieux vu que son voisin en créant « une série de “zones d’attraction” vers le magasin[20] ». Il s’agit, en somme, de « prévoir un agencement qui rende la cité vivante de nuit comme de jour[21] ». La technique de la fluorescence est de nouveau convoquée, y compris dans les boutiques, grâce à la réduction des coûts qu’elle autorise. On voit ainsi se développer, à l’appui de nouveaux matériaux qui permettent de nouvelles expérimentations architecturales, des enseignes lumineuses inédites. C’est le cas avec l’usage conjoint de plaques de plastique acrylique laissant filtrer la lumière des néons situés juste derrière, à l’image de la boutique Holly à Los Angeles, montrée comme un exemple d’innovation typologique et de capacité à résister aux intempéries (voir la figure 1)[22]. Parmi l’ensemble des dispositifs d’éclairement urbain, l’éclairage des vitrines figure parmi les éclairages dits exceptionnels, de « niveau AAA[,] que les Américains baptisent les 3 A : attraction, atmosphère, appréciation[23] ».

Fig. 1

Boutique Holly, Baton Rouge, Los Angeles (concepteur : Morris Lapidus).

Au-dessus ou autour de la vitrine, l’enseigne lumineuse participe plus encore à cette singularisation de la boutique dans le paysage urbain. Elle en est souvent le premier signal d’appel, vu de loin avant que le contenu de la vitrine ne soit perceptible. L’invention du tube au néon en 1910 (à ne pas confondre avec le tube à fluorescence) a considérablement bénéficié à la publicité lumineuse et a été très utilisée pendant les années 1930, notamment avec l’introduction des tubes colorés à partir de 1932[24]. Son usage, largement déployé dans les villes américaines, a néanmoins été limité en France après la Seconde Guerre mondiale afin de répondre au mécontentement des usagers gênés par sa présence intempestive aux abords des lieux d’habitation.

Enfin, l’éclairage de rue proprement dit au moyen de lampadaires est traité à la fois pour des questions de sécurité routière et pour le confort des piétons déambulant sur les trottoirs. Illuminating Engineering montre une installation lumineuse jugée comme l’une des plus réussies de la Californie. Cette représentation d’un quartier de la ville donne une image d’un paysage urbain habituel aujourd’hui, mais encore inédit dans les années 1950 (voir la figure 2)[25].

Fig. 2

Street lighting, South Broadway, Los Angeles.

L’investissement des zones suburbaines

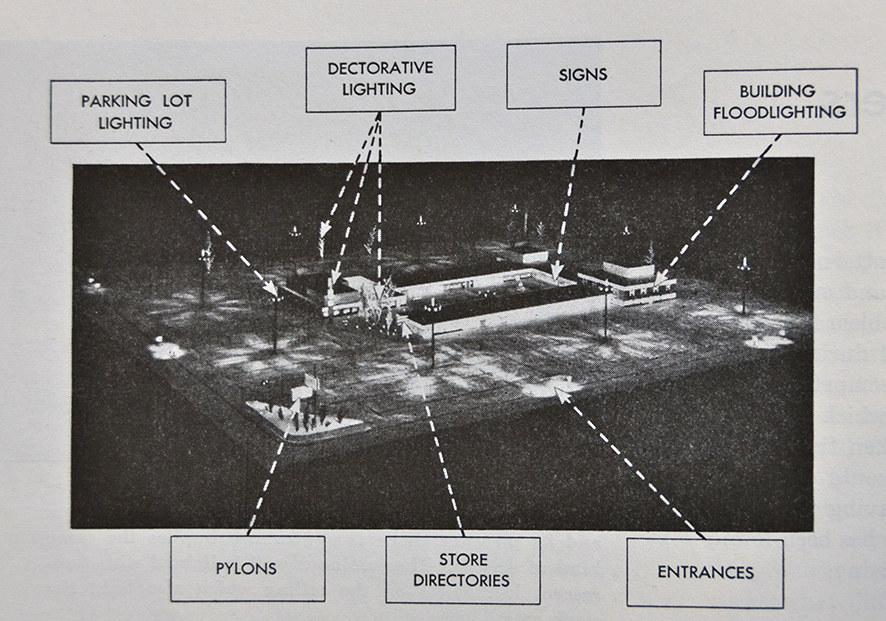

Le développement de la ville moderne dans l’après-guerre est essentiellement marqué par une extension territoriale importante des limites de la ville. Les banlieues et les quartiers périphériques grandissent, une réorganisation urbaine des circulations est nécessaire. L’apparition de ces nouveaux quartiers s’accompagne de nouveaux programmes tels les hypermarchés, dont le développement durant les années de la Croissance n’est plus à démontrer : « Perhaps the most important movement in merchandising during recent years has been the suburban shopping center[26] ». Illuminating Engineering consacre de nombreux articles et photographies à ces nouveaux programmes urbains, grands consommateurs d’espace et nécessitant une signalétique propre. La nuit, les points lumineux orientent l’automobiliste vers le stationnement, puis vers l’entrée de l’hypermarché. Il existe ainsi toute une graduation de signalements lumineux qui visent à orienter le consommateur depuis la route jusqu’au magasin lui-même (voir la figure 3). Illuminating Engineering explique que l’importance de la signalétique lumineuse est due à la concurrence accrue entre les structures commerciales, leur développement exponentiel ayant conduit à un surnombre par rapport à la taille de la population. Il s’en est suivi des fermetures nombreuses et la nécessité pour les structures qui se sont maintenues sur le marché de se singulariser par rapport aux autres. Ces structures commerciales sont d’ailleurs traitées en tant que telles par les revues et ne répondent pas aux mêmes problématiques d’éclairement que les boutiques.

Fig. 3

Shopping center (principe général de composition).

La présence nouvelle de ces équipements commerciaux dans le paysage des périphéries urbaines est récupérée par les publicités publiées dans les deux revues. Le fabriquant d’appareil d’éclairage Pfaff & Kendall illustre les qualités de ses produits en choisissant de montrer des scènes typiques de la vie urbaine moderne : routes, stationnements, entrées de garage, centres commerciaux et lieux de divertissement[27]. L’« American way of life » est décliné sous la forme de lieux symboliques fréquentés quotidiennement par les Américains et qui réduisent, ici encore, le cycle journalier à des temps de circulation, de consommation et de loisir. On remarquera le choix d’utiliser des images identiques dans la publicité des appareils de la marque Revere destinés à éclairer des surfaces de taille importante comme les stationnements ou les routes[28]. Revere choisit de montrer trois vues caractéristiques de la ville américaine moderne sous la forme d’un stationnement, d’un supermarché et d’une route, soit un cliché global et sans doute un peu réducteur des zones suburbaines. L’étude des publicités d’entreprises comme véhicules d’images de la ville moderne reste en cela un terrain particulièrement riche. Souvent présentées en pleine page et récurrentes d’un numéro à l’autre, elles forment une catégorie à part que les deux revues ont su habilement exploiter.

Sortir le soir

Si l’activité du travail se poursuit à la nuit tombée et nécessite un éclairage de substitution, la vraie nuit du temps journalier rime en milieu urbain, particulièrement la fin de semaine, avec détente et plaisir. Le développement de la société des loisirs est un signe caractéristique des années de la Croissance. En France, ce développement est l’héritier des politiques en faveur de l’allègement du temps de travail, dont les premières bases durables ont été jetées par le gouvernement du Front Populaire à la fin des années 1930. L’investissement du temps libre est essentiellement marqué par un partage entre des activités sportives qui concernent l’ensemble de la population et des activités culturelles accessibles davantage aux cadres vivant en milieu urbain. Les terrains de sport en plein air comme les stades bénéficient de l’amélioration des conditions d’éclairage au moyen de nouveaux appareils plus perfectionnés. Juste après la guerre, Illuminating Engineering affirme que l’éclairement des stades a été multiplié par dix depuis la première expérience d’éclairage d’un stade de baseball en 1932 (Red Bird Stadium à Columbus, Ohio)[29]. Les terrains de dimensions plus modestes sont également concernés, comme en témoigne l’image de l’éclairage d’un terrain de jeu de palet qui montre des sources lumineuses comparables à des étoiles proches capables de diriger la lumière en des points précis du terrain (voir la figure 4)[30]. Il en est de même pour les espaces clos : la représentation de salles de quilles, de salles de sport, de piscines ou de patinoires montre la popularité grandissante de la pratique du sport de loisir pendant des plages journalières nouvelles permises grâce au progrès de l’éclairage[31].

Fig. 4

Installation at Trailer Estates U.S. Highway 41, Manatee County, Fla.

Enfin, notons la place importante réservée aux activités nocturnes concentrées autour des lieux de spectacle ou de restauration. Elles ne sont pas nouvelles et battaient déjà leur plein avant la guerre dans les grandes métropoles. L’aménagement lumineux d’un restaurant ou d’une salle de spectacle, souvent revu à l’occasion d’une opération de rénovation ou de mise aux normes, fournit quantité de vues intérieures de lieux voués à changer rapidement en fonction de l’évolution des modes. Ces images sont très précieuses, car elles montrent des lieux ordinaires qui ont gagné leur place dans la presse pour la qualité de leur dispositif lumineux. L’exemple d’un restaurant à Dallas (Texas) montre que la lumière participe à la décoration du lieu où il a été fait usage de parois en mosaïque provoquant des jeux de scintillement et de reflets avec l’éclairage artificiel[32]. À l’inverse, on trouve des lieux plus emblématiques et plus connus, tel le Hall royal des festivals de Londres. La disposition dans le foyer d’un plafond lumineux composé de lampes fluorescentes placées derrière des paralumes est très novatrice à ce moment-là. Le vitrage des façades assure une perméabilité visuelle totale avec l’extérieur qui fait dire que l’ensemble « semble flotter à l’intérieur de son enveloppe, illusion que le seul éclairage a rendu possible[33] » (voir la figure 5).

Fig. 5

Le Hall royal des festivals, Londres.

Ces images contribuent à former une représentation de la vie nocturne en milieu urbain, là où la nuit rime avec ouvertures culturelles, plaisirs et détente. L’éclairage fonctionne ici réellement comme facteur de médialité de la nuit, puisqu’il influe sur sa transformation et sa perception. La nuit devient l’espace et le temps d’un nouvel investissement, loin des peurs anciennes où l’obscurité contraignait les populations à demeurer chez elles. Les grands centres urbains savent combien l’attractivité de leurs équipements passe par une identité lumineuse singulière qui marque l’image de la ville moderne et à laquelle les revues assurent indirectement un large écho.

III. Exister dans la nuit

La mise en valeur urbaine

Le premier numéro de Lux qui paraît après la guerre en janvier 1946 fait figure de nouveauté dans le choix de sa couverture. Celle-ci montre l’arc de triomphe du Carrousel à Paris, vu de nuit, mis en valeur par un éclairage situé derrière l’édifice au niveau du sol, ce qui théâtralise la représentation du monument[34]. Cette photo prise par Brassaï en 1937, largement médiatisée par d’autres supports de presse, accentue le rayonnement des faisceaux lumineux, donnant l’illusion qu’un soleil est situé derrière l’édifice. Ce procédé sera couramment employé dans les années 1960 par les éditeurs de cartes postales présentant des vues romancées et improbables de monuments ou de situations urbaines. Dans cette image de couverture, l’idée est de témoigner par le rayonnement « solaire » du monument de la victoire de la France sur l’ennemi à l’issue de la Seconde Guerre mondiale et de la présence de la Capitale sur le plan international. Bien que prise avant la guerre et visant à magnifier l’édifice dans le cadre du Tour de France de la Lumière[35], son utilisation ultérieure à des fins de propagande nationale est ici manifeste. Le monument illuminé fait figure de symbole dans un effet de dramatisation propre à la représentation nocturne des édifices. La revue inaugure ainsi une série de couvertures consacrées à des édifices éclairés de nuit. En juin 1960, le chevet de la cathédrale de Notre-Dame-de-Paris est aussi mis en scène, et plus intéressante encore est la couverture du numéro de janvier 1962, qui présente un ensemble de monuments nationaux et étrangers éclairés par des techniciens français dans le cadre des spectacles « Son et Lumière » (voir la figure 6)[36]. Les pyramides d’Égypte, le temple de Baalbek et l’Acropole y côtoient des édifices plus récents comme le château de Versailles ou celui de Vincennes. Elle a surtout pour ambition de montrer que l’éclairage des monuments est une pratique alors internationalisée et en plein développement à partir des années 1950. Toutefois, cette couverture reste atypique. On observe, en effet, que si les deux revues choisissent de faire figurer des monuments illuminés en couverture, elles ne le font que dans le cadre de leur propre production ou héritage architectural. Par exemple, le numéro de septembre 1946 d’Illuminating Engineering présente la tour de la bibliothèque de l’Université d’Austin (Texas) qui émerge comme le point central de la composition architecturale de l’ensemble du campus. La mise en lumière transforme ainsi les perceptions habituelles et, dans tous les cas, c’est l’édifice national qui est célébré.

Fig. 6

L’illumination des monuments.

La mise en lumière des édifices emblématiques d’une ville vient appuyer la politique de prestige voulue par les municipalités. Elle n’est pas nouvelle, et les édifices ou sites prestigieux ont connu cet engouement pour la mise en lumière dès le début du 20e siècle. Aux États-Unis, l’illumination des chutes du Niagara (1907) ou de la statue de la Liberté (1915) entraîneront quantité d’autres illuminations de monuments. Paris poursuit une tradition séculaire de rayonnement culturel pour, après la guerre, « […] retrouver, le soir, [ses] monuments illuminés et jouir de la féerie de la lumière qui les met si bien en relief[37] ». Mais si ces illuminations étaient réservées jusque-là aux monuments les plus emblématiques sur le plan international, elles gagnent dans les années 1950 et 1960 en France les villes de petite ou de moyenne importance qui cherchent à mettre en valeur leur patrimoine local. Les établissements Michelin éditent une carte des Illuminations en France qui comporte respectivement 131 sites (édition 1953), puis 179 sites (édition 1954) sur lesquels des illuminations ont été réalisées. « Les grandes cités présentent de nombreux “points de lumière”. Les bourgs, ou les villes plus modestes, s’enorgueillissent d’une église, d’une chapelle, ou d’un hôtel de ville, que la lumière sculpte dans l’ombre[38] ». Ces mises en lumière ont un coût, mais elles engendrent aussi des bénéfices par l’attrait qu’elles exercent sur la population et le développement touristique qui s’ensuit. « L’opération “Illuminations” est donc une bonne affaire[39] ».

Les villes réalisent également des illuminations à l’occasion de manifestations, telles que les Journées internationales de la lumière organisées par l’AFE, qui regroupent les professionnels du domaine. À Toulouse, le musée des Augustins et l’Hôtel du Vieux-Raisin sont mis en lumière pour l’occasion[40]. Si la mise en lumière transforme la perception du lieu, il convient néanmoins de garder une certaine mesure : « [...] je voudrais souligner cette apparition d’une esthétique de l’éclairage urbain liée à la création d’ensembles de paysages architecturaux où le minimum de l’art serait de parvenir à un effet esthétique apparemment naturel et simple sans que puisse s’y glisser une atmosphère de kermesse exceptionnelle[41] ». À l’inverse, Lux montre que l’illumination récente de l’Empire State Building se départ d’une telle réserve. Le bâtiment illuminé agit sur son environnement tel un phare dans la nuit « visible d’une distance de 80 km[42] » (voir la figure 7). Ici, le choix est fait non pas de s’intégrer discrètement dans l’environnement avec une mise en lumière mesurée et naturelle, mais bien de se distinguer parmi tous les autres bâtiments.

Fig. 7

L’Empire State Building, New York.

Des relais pour la promotion du mouvement moderne

Cette mise en valeur ne reste d’ailleurs pas seulement l’apanage des édifices historiques. Les entreprises développent des stratégies identiques, là où la concurrence commerciale oblige à se singulariser. C’est le cas du Seagram Building à New York, un bâtiment emblématique de l’architecture du mouvement moderne, dont l’achèvement en 1958 donne lieu à une campagne photographique montrant l’édifice de nuit quand l’ensemble de ses niveaux sont éclairés (« making the building into a tower of light after working hours[43] »). Ici, le bâtiment s’impose dans le paysage urbain par son rayonnement lumineux intérieur et non par une illumination extérieure : « Nightime architecture, almost wholly dependent upon lighting, is an increasingly important consideration in “prestige” buildings across the country[44] ». La promotion de ce type d’édifices fait indirectement de ces revues des relais pour la diffusion de l’architecture du mouvement moderne. Plusieurs bâtiments sont présentés dans les deux revues avec une vue de jour et une vue de nuit afin de démontrer la différence d’effets produits par les deux types d’éclairage. Les bâtiments photographiés de nuit ne présentent pas du tout les mêmes volumes ni les mêmes contrastes. Les rapports ombres/lumières sont inversés lorsque la source lumineuse est située à la base de l’édifice et non dans le ciel, comme c’est le cas avec la lumière du jour. De plus, la vision nocturne de l’édifice ne varie pas, elle reste constante, elle impose une image et une seule, car elle n’est pas soumise à la variabilité de la lumière diurne. En simplifiant les volumes et en créant de grandes masses très contrastées, l’impact de l’édifice illuminé a conduit les architectes du mouvement moderne à concevoir des édifices plus simples et rationnels. Les raisons de ce choix sont multiples, liées à la fois à une utopie sociale et à l’adaptation aux nouvelles conditions de production industrielle, mais l’intrusion de l’éclairage électrique dans l’illumination des édifices est issue également de cette redéfinition architecturale et urbaine majeure. Les années de la Croissance ont ensuite entériné l’existence de cette tendance en la confortant dans ses grandes lignes.

Cette reconfiguration de l’esthétique architecturale, et par conséquent de celle de la ville, a conduit les architectes et les ingénieurs éclairagistes à poser la question de leur nécessaire collaboration professionnelle dès les premiers stades du projet d’architecture, un aspect important de la réussite du projet qui n’était pas acquis au départ et pour lequel les deux revues ont dû assurer une propagande importante[45]. L’image de l’édifice éclairé de nuit peut même s’imposer face à son image diurne, jugée plus conventionnelle ou plus fade. Lorsque Illuminating Engineering traite de deux exemples d’églises aux États-Unis, il est évident que l’image nocturne gagne en pouvoir de persuasion : « [...] lighting has been used more dramatically here perhaps than in any other type of architecture [...]. In fact, without its particular lighting design, its architectural statement would have been left unsaid[46] ». La lumière électrique permet donc non seulement à l’édifice d’exister de nuit dans la ville grâce à son illumination, mais elle offre surtout une autre image de l’édifice, plus puissante et plus convaincante.

Enfin, à l’inverse, on s’interrogera sur l’absence du skyline lumineux tellement représentatif de la ville moderne. Si Lux n’en parle pas, Illuminating Engineering aurait pu utilement tirer parti de ces images d’horizon de grandes métropoles américaines pour conforter la démonstration d’un embrasement lumineux de la ville. Seul un article traite de cet aspect en montrant que l’image nocturne de la ville est composée de trois sources d’éclairage électrique : celle de la rue, celle de l’éclairage intérieur des édifices et celle d’une tour éclairée par projection (voir la figure 8)[47]. Cette exception montre que la revue ne traite ses sujets que par le biais de monographies de projets, quelle qu’en soit l’échelle, chaque projet lumineux correspondant à une commande particulière avec un maître d’ouvrage et une équipe d’éclairagistes à part entière. On observe cette même tendance chez Lux, ce qui confirme que ces médias sont avant tout des supports professionnels où la démonstration par le projet a valeur d’exemple et contribue à assurer la promotion de certaines équipes. L’approche selon une échelle paysagère qui englobe plusieurs projets, à l’image du skyline américain, reste une exception.

Fig. 8

Relighted GE Tower steals the show from its newer steel-and-glass neighbors.

Conclusion

La représentation de la nuit urbaine passe, dans ces revues, par la démonstration des qualités d’éclairage de lieux très variés. À coup sûr, la lumière électrique a gagné la partie dans l’étendue des champs et des espaces auxquels on a souhaité la voir appliquer. Cet investissement massif des espaces urbains qui a transformé profondément le visage des villes, déjà depuis la fin du 19e siècle, mais avec une généralisation après la Seconde Guerre mondiale, devient presque un paradoxe tant la mémoire de ces lieux est fragile. Si les espaces bâtis, les rues, les quartiers connaissent des transformations parfois importantes, ils demeurent néanmoins. Les projets d’éclairage, en revanche, sont éphémères, fragiles et disparaissent une fois que l’on renouvelle les appareils ou que l’on introduit une nouvelle technologie lumineuse. La lumière de l’ampoule à incandescence ou à fluorescence, pourtant répandue dans ces années, disparaît aujourd’hui au profit de nouvelles sources plus économes.

Ces revues ont donc l’avantage de garder la mémoire de ces lieux et de leurs ambiances lumineuses, à l’instar de nombreuses photographies de presse, d’art ou de productions cinématographiques. Toutefois, gardons à l’esprit que leur dessein éditorial n’était en aucun cas pensé en termes de mémoire ou de conservation : ces revues étaient exclusivement tournées vers l’actualité technique des projets et des avancées scientifiques. Les analyser aujourd’hui relève d’un tout autre enjeu, puisqu’elles forment un corpus abondant de dispositifs d’éclairage pour la plupart disparus et, donc, de vues nocturnes de lieux ou d’édifices qui ne sont plus perceptibles à l’identique aujourd’hui. Ce corpus encore trop peu étudié fournit matière à de nombreuses interprétations sur l’image nocturne de la ville. Il représente en cela une matière première riche d’entrées thématiques et de problématiques à développer. En tant que médias ces revues sont à considérer, avec le recul, non plus comme de simples appareils de presse spécialisée, mais comme les médiateurs d’une mémoire iconographique de la ville.

La comparaison des deux revues a permis de mettre au jour de nombreux objectifs communs des deux côtés de l’Atlantique, notamment en faveur d’un bon éclairage, seul garant d’une santé visuelle maintenue à long terme. Leur approche de la ville est semblable, en ceci que sont valorisés les aménagements et les dispositifs où la lumière favorise non seulement une meilleure lisibilité des lieux, mais aussi incite à de nouvelles activités, qu’elles soient utilitaires ou de loisir. On observera toutefois une différence dans le relais qu’elles font de certains événements : dans les années 1950, Lux témoigne par ses reportages de la mise en valeur architecturale qui se développe dans de nombreuses villes françaises, un phénomène qui n’aura de visée patrimoniale (et mémorielle) qu’au début des années 1970, mais dont le relais par la presse crée les conditions d’une filiation théorique future. Aux États-Unis, en revanche, la mise en valeur du monument vise avant tout l’efficacité de la propagande par l’image dans des objectifs tantôt commerciaux (la mise en valeur de l’entreprise) ou à valeur nationale (l’identité américaine). En fonctionnant temporellement sur deux niveaux — le temps de l’information immédiate et le temps de la mémoire —, ces revues présentent un double intérêt : comprendre leurs enjeux immédiats en termes d’actualité de la nuit et saisir les éléments qui, une fois l’actualité passée, servent de support au développement d’une histoire urbaine lumineuse.

Appendices

Note biographique

Nathalie Simonnot, docteure en histoire de l’art, est ingénieure de recherche au laboratoire LEAV et à l’École nationale supérieure d’architecture de Versailles. Elle a publié récemment « Architecture and Construction in Artificial Lighting US and French Journals (1928-1939) » dans Brian Bowen, Donald Friedman, Thomas Leslie and John Ochsendorf (dir.), Proceedings of the Fifth International Congress on Construction History, Chicago, The Construction History Society of America, 2015 et « Perspectives sur la notion de confort dans la revue Lux. L’étude du temps long comme démonstration d’une rupture de discours (1928-1973) » dans Silvia Berselli, Matthias Brunner et Daniela Mondini (dir.), Le jeu savant. Luce e oscurità nell’architettura del XX secolo / Light and Darkness in 20th Century Architecture, Mendrisio, Mendrisio Academy Press, 2014. Elle a également codirigé avec Éric Monin L’architecture lumineuse au XXe siècle / Luminous Architecture in the 20th Century (2012).

Notes

-

[1]

Dietrich Neumann, Architecture of the Night : The Illuminated Building, Munich, Berlin, Londres, New York, Prestel, 2002, p. 6.

-

[2]

[s. a.], « Tree of Light : A Pictorial History of Light Source Development », article rédigé par un auteur anonyme, Illuminating Engineering, New York, The Illuminating Engineering Society, janvier 1956, [s.p.]

-

[3]

Nathalie Simonnot, « Architecture and Construction in Artificial Lighting US and French Journals (1928-1939) », dans Brian Bowen, Donald Friedman, Thomas Leslie et John Ochsendorf (dir.), Proceedings of the Fifth International Congress on Construction History, Chicago, The Construction History Society of America, 2015, vol. 3, p. 329-336.

-

[4]

La revue s’intitula d’abord Transactions of the Illuminating Engineering Society, puis Illuminating Engineering à partir des années 1940.

-

[5]

Leur parution respective est variable, mais elle est soit mensuelle, soit trimestrielle.

-

[6]

La revue américaine s’intitule aujourd’hui Leukos, The Journal of the Illuminating Engineering Society of North America, http://www.ies.org/leukos/introduction.cfm (dernière consultation le 24 février 2016).

-

[7]

IES Journal, 1906 (États-Unis); Light, 1923 (États-Unis); Good Lighting, 1908 (Angleterre); Licht und Lampe, 1912 (Allemagne); IES Journal, 1916 (Japon); Die Lichthtegnik, 1924 (Autriche); L’Éclairage, 1925 (Belgique); L’Illuminazione, 1928 (Italie); L’Illuminotecnica, 1929 (Italie).

-

[8]

J. Roger, « La lampe de travail », Lux, Paris, Société Lux, janvier 1936, p. 27-28.

-

[9]

[s. a.], « Les principes de l’éclairage et leur démonstration », article rédigé par un auteur anonyme, Lux, Paris, Société Lux, octobre 1928, p. 135.

-

[10]

Joseph Wetzel, « Technique, propagande, publicité, vente », Lux, Paris, Société Lux, août-septembre-octobre 1954, p. 66-68.

-

[11]

Maurice Déribéré, « Lumière et couleur, facteurs d’ambiance dans les bureaux », Lux, Paris, Société Lux, mai-juillet 1954, p. 50.

-

[12]

Samule G. Hibben, « Recent Developments in Lighting », Illuminating Engineering, New York, The Illuminating Engineering Society, janvier 1950, p. 1.

-

[13]

Ibid.

-

[14]

« Que coûte une heure d’éclairage ? », Lux, Paris, Société Lux, avril-mai-juin 1956, p. 35. Voir Nathalie Simonnot, « Perspectives sur la notion de confort dans la revue Lux. L’étude du temps long comme démonstration d’une rupture de discours (1928-1973) », dans Silvia Berselli, Matthias Brunner et Daniela Mondini (dir.), Le jeu savant. Luce e oscurità nell’architettura del XX secolo / Light and Darkness in 20th Century Architecture, Mendrisio, Mendrisio Academy Press, 2014, p. 241.

-

[15]

Hibben, 1950, p. 6-7.

-

[16]

J. Brune, « L’éclairage outre-Atlantique », Lux, Paris, Société Lux, janvier-mars 1946, p. 11.

-

[17]

[s. a.], « Nighttime Street Scenes: Smartly Lighted Stores », Illuminating Engineering, New York, The Illuminating Engineering Society, février 1964, p. 120.

-

[18]

André Salomon, « Principes généraux de l’éclairage des magasins », Lux, Paris, Société Lux, janvier-avril 1952, p. 4.

-

[19]

Ibid.

-

[20]

Ibid.

-

[21]

Ibid.

-

[22]

Orville L. Pierson, « Acrylic Plastic for Light Control », Illuminating Engineering, New York, The Illuminating Engineering Society, octobre 1950, p. 615.

-

[23]

Brune, 1946, p. 11.

-

[24]

Jacques Fonsèque, « Publicité et enseignes lumineuses », Lux, Paris, Société Lux, janvier-avril 1953, p. 8-10.

-

[25]

[s. a.], « Modern Lighting in Southern California », Illuminating Engineering, New York, The Illuminating Engineering Society, janvier 1950, p. 162.

-

[26]

[s. a.], « Store Lighting, 1906-1956. Shopping Centers », Illuminating Engineering, New York, The Illuminating Engineering Society, janvier 1956, p. 70.

-

[27]

[s. a.], « The P&K Story. Better Lighting Everywhere at Lower Cost to Everybody », Illuminating Engineering, New York, The Illuminating Engineering Society, avril 1954, p. 14A.

-

[28]

[s. a.], « Revere Outdoor Lighting Report », Illuminating Engineering, octobre 1957, p. 14A.

-

[29]

John E. Bock et Robert J. Swackhamer, « Lighting in Yankee Stadium », Illuminating Engineering, New York, The Illuminating Engineering Society, septembre 1946, p. 737.

-

[30]

[s. a.], « Lighting a Shuffleboard Court », Illuminating Engineering, New York, The Illuminating Engineering Society, novembre 1957, p. 568.

-

[31]

[s. a.], « Lighting for Sports and Recreation », Illuminating Engineering, New York, The Illuminating Engineering Society, février 1960, p. 71-76.

-

[32]

[s. a.], « Lighting’s Aids for Atmosphere in a Restaurant », Illuminating Engineering, New York, The Illuminating Engineering Society, novembre 1957, p. 567.

-

[33]

Robert Tate, « Le Hall royal des festivals à Londres », Lux, Paris, Société Lux, novembre-décembre 1951, p. 108.

-

[34]

Lux, Paris, Société Lux, janvier-mars 1946, page de couverture.

-

[35]

Le Tour de France de la Lumière est un événement festif organisé en 1937 par les Lampes Mazda. Voir Éric Monin, « Le Tour de France de la Lumière : quand l’événement réveille l’histoire », dans Richard Klein et Éric Monin (dir.), Cahiers Thématiques n° 8. L’architecture et l’événement, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l'homme, 2009, p. 89-99.

-

[36]

Lux, Paris, Société Lux, janvier 1962, page de couverture. Voir aussi : Éric Monin, L’exaltante histoire des premiers spectacles « Son et Lumière » (1952-1955). Des premières projections lumineuses à l’émergence d’un nouveau genre de spectacles plurisensoriels, mémoire original pour la présentation de l’HDR, Université Charles-de-Gaulle – Lille 3.

-

[37]

M. D., « Un phare gigantesque déverse la lumière de 240 000 watts sur la Seine », Lux, Paris, Société Lux, août-septembre 1948, p. 59.

-

[38]

Joseph Wetzel, « Le point de vue économique des illuminations de monuments publics », Lux, Paris, Société Lux, novembre 1953, p. 86.

-

[39]

Ibid.

-

[40]

M. H. Marty, « Une semaine de la lumière à Toulouse », Lux, Paris, Société Lux, mai-juillet 1952, p. 28.

-

[41]

Pierre Blot, « Journées de l’éclairage, Toulouse, 1952 », Lux, Paris, Société Lux, janvier-avril 1953, p. 6.

-

[42]

Merry Cohu, « Les nouvelles recommandations américaines d’éclairage public », Lux, Paris, Société Lux, septembre 1964, p. 218.

-

[43]

[s. a.], « Accent on Art », Illuminating Engineering, New York, The Illuminating Engineering Society, août 1960, p. 443.

-

[44]

Ibid.

-

[45]

Simonnot, 2015, p. 331-333.

-

[46]

[s. a.], « Modern church design », Illuminating Engineering, New York, The Illuminating Engineering Society, juin 1965, p. 376.

-

[47]

[s. a.], « Floodlighting for New York’s skyline », Illuminating Engineering, New York, The Illuminating Engineering Society, août 1965, p. 475.

List of figures

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8