Abstracts

Résumé

L’objectif de cet article est de répondre à la question de recherche suivante : Quelles sont les compétences spécifiques des entrepreneurs sociaux et solidaires dont le transfert pourrait aider les dirigeants des petites entreprises poursuivant des stratégies de RSE/DD ? Une première partie théorique examine, tout d’abord, les particularités des petites entreprises eu égard aux enjeux de la RSE et du développement durable ; puis elle identifie les principales caractéristiques de l’entrepreneuriat social et solidaire ; enfin, elle mobilise les théories de la compétence selon une approche croisant GRH et management stratégique pour s’attacher au développement et au transfert de compétences. La seconde partie empirique explique la méthodologie suivie pour la collecte et l’analyse des données. La stratégie de recherche est fondée sur une étude de cas unique avec design enchâssé à visée exploratoire. L’étude du cas porte sur l’association à but non lucratif « Citoyens de la Terre » qui présente la particularité d’être parfaitement bien intégrée tant dans le monde de l’économie sociale que dans celui de l’économie classique. Les résultats obtenus sont organisés en deux volets. Dans le premier volet, l’article analyse les principales compétences cognitives, fonctionnelles, relationnelles et les métacompétences des entrepreneurs solidaires en relevant leurs forces et leurs faiblesses. Dans le second volet, l’article examine comment sont intervenus les transferts de compétences entre des entrepreneurs solidaires et des entrepreneurs classiques dans le cadre de la démarche Éveil (coordonnée par Citoyens de la Terre) qui est une démarche collective de progrès à destination des petites entreprises touristiques et artisanales souhaitant évoluer vers un tourisme responsable et durable.

Mots clés:

- Entrepreneur social et solidaire,

- RSE (responsabilité sociale des entreprises),

- Compétences,

- Transferts de compétences

Abstract

The aim of this paper is to address the following research question : Which specific competencies of social entrepreneurs may be put to use by the managers of small businesses who intend to adopt sustainable and socially responsible strategies ? The first part is devoted to a theoretical study of the specific characteristics of small businesses in the perspective of social responsibility and sustainable development. It then pinpoints the main aspects of social entrepreneurship and, finally, draws on competence theory to cross-fertilize the human resource management and the strategic management approaches. The second part proposes first an empirical clarification of the methodology used to collect and analyze data. Then, it presents an exploratory case study with embedded design. The case study features a French non-profit association entitled “Citoyens de la Terre” (Citizens of Planet Earth), whose activities equally fit into the socially responsible and the for-profit economic environments. The resulting data are classified into two groups. On the one hand, the paper analyzes the main cognitive, functional and social competencies, together with the meta-competencies of social entrepreneurs (SE) and it identifies their strengths and weaknesses. On the other, the paper shows how specific SE competencies are transferred from social entrepreneurs to for-profit business actors in the context of the “Éveil approach,” a collective working method aimed at small tourism and artisan businesses which intend to develop their activities by promoting corporate social responsibility and sustainable development.

Resumen

El objetivo de este artículo es responder a la siguiente cuestión : ¿cuáles son las competencias específicas de los empresarios sociales y solidarios cuya transmisión podría ayudar a los propietarios de pequeñas empresas quienes quisieran adoptar estrategias responsables y solidarias ? Una primera parte teórica explica las especificidades de las pequeñas empresas frente a las cuestiones de la RSE (responsabilidad social de las empresas) y del desarrollo sostenible ; luego, identifica las principales características de las iniciativas empresariales sociales y solidarias ; al final moviliza las teorías de la competencia según un enfoque que vincula la GRC (gestión de recursos humanos) y la gestión estratégica para centrarse sobre al desarrollo y a la transferencia de competencias. La segunda parte empírica explica la metodología adoptada para recolectar y analizar los datos. La estrategia de investigación se basa en un estudio de caso único con diseño integrado y que tiene una finalidad exploratoria. El estudio de caso se enfoca en una asociación sin fines de lucro : « Citoyens de la Terre » (Ciudadanos de la Tierra), que tiene la particularidad de ser perfectamente integrada tanto en el mundo de la economía social como en el de la economía clásica. Los resultados obtenidos se organizan en dos partes. En la primera parte, el articulo analiza las principales competencias cognitivas, funcionales, relacionales y las meta-competencias de los empresarios solidarios, y luego identifica sus fuerzas y debilidades. En la segunda parte, el articulo destaca como se han efectuado las transferencias de competencias entre empresarios solidarios y empresarios clásicos en el marco del proceso « Éveil » (coordinado por Ciudadanos de la Tierra). El proceso « Éveil » es un proceso colectivo de progreso con destino a las pequeñas empresas turísticas y artesanales con voluntad de evolucionar hacia turismo responsable y sostenible.

Article body

Introduction

Avec la popularisation du concept de développement durable (DD, par la suite) dans le sillage du rapport Brundtland (CMED, 1987) et du Sommet de la Terre de Rio (en 1992), la responsabilité sociale des entreprises (RSE, désormais) s’est progressivement diffusée auprès des managers européens conduisant à une forme d’hybridation entre les deux concepts dans les pratiques des dirigeants, du moins en Europe (Combes, 2005 ; Pasquero, 2005a ; Acquier et Aggeri, 2007 ; Capron et Quairel-Lanoizelée, 2010). Or, en raison de la diversité et de l’ampleur des enjeux que recouvrent les concepts de RSE et de DD, la littérature en sciences de gestion s’est jusqu’à présent focalisée sur les grandes entreprises (GE), négligeant les TPE et les PE[2] malgré leur nombre (plus de 95 % des entreprises recensées) et leur poids dans l’économie réelle (Spence, 1999 ; Marchesnay, 2003 ; Bon, 2007 ; Berger-Douce, 2008 ; Jenkins, 2009). Pourtant, depuis une dizaine d’années, les PE font l’objet d’un intérêt grandissant. Elles ne sont plus perçues comme des intervenants périphériques du monde économique et on attend désormais d’elles qu’elles soient tout à la fois compétitives, rentables, et qu’elles intègrent progressivement dans leur stratégie des responsabilités sociales et environnementales (Spence et Rutherford, 2003 ; Enderle, 2004).

Dans cette perspective, l’entrepreneuriat social et solidaire se présente comme un candidat crédible pour faire émerger de nouvelles pratiques managériales, créatrices de valeur sociale ou sociétale. Selon le CEGES[3], les entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS, désormais) constituent le terreau de mise en oeuvre des valeurs de la RSE et du DD. Elles se caractérisent par une organisation qui place la personne au coeur de l’activité économique, par un projet d’entreprise à finalité sociale, par une gouvernance démocratique et par un partage collectif des richesses produites. Malgré l’intérêt que les compétences propres à l’entrepreneuriat social peuvent présenter pour les entreprises commerciales engagées en RSE/DD, la littérature en sciences de gestion a encore peu traité ce sujet.

Dans ce contexte, l’article s’efforce de répondre à la question de recherche suivante : Quelles sont les compétences de l’entrepreneuriat social et solidaire dont le transfert pourrait aider les PE poursuivant des stratégies de RSE/DD ? Cette question de recherche principale peut être déclinée comme suit : 1) Quelles sont les compétences spécifiques de l’entrepreneuriat social et solidaire qui en font la force ? 2) Des transferts de compétences entre les deux types d’entrepreneuriat (social et classique) sont-ils souhaitables et possibles, pour parvenir à l’entreprise responsable ? Pour traiter cette problématique, l’article se divise en deux parties. La première partie élabore le cadre conceptuel et théorique de l’étude. Elle examine les spécificités des PE eu égard aux enjeux de la RSE et du DD. Puis, elle présente les principales caractéristiques de l’entrepreneuriat social et solidaire. Elle mobilise, ensuite, les théories de la compétence et traite des questions relatives au développement et au transfert de compétences. Bien que ce travail s’inscrive dans le champ du management stratégique (MS, par la suite), les théories de la compétence sont abordées selon une double approche empruntant à la gestion des ressources humaines (GRH) et au MS qui se révèlent étroitement liés dans le cas des petites organisations étudiées. La seconde partie explicite la méthodologie qualitative suivie. Elle présente l’étude de cas réalisée au sein de l’association Citoyens de la Terre qui coordonne, dans le Sud de la France, la démarche de progrès Éveil-Tourisme dans laquelle 17 petites organisations touristiques sont engagées afin d’intégrer les enjeux de la RSE et du DD dans leurs stratégies. Puis, elle expose les résultats obtenus. Ces résultats sont discutés en conclusion.

1. Le cadre conceptuel et théorique de l’étude

1.1. Particularités des PE au regard des enjeux de la RSE et du DD

Défini dans le rapport Brundtland comme « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs » (CMED, 1987, p. 51), le DD est devenu au cours des deux dernières décennies un enjeu stratégique majeur pour un nombre croissant d’entreprises (Capron et Quairel-Lanoizelée, 2010) qui l’intègrent progressivement dans leur politique de RSE, pour des raisons à la fois éthiques et stratégiques (Pasquero, 2005b). La mise en oeuvre est cependant complexe sur le plan organisationnel car, d’une part, le DD fait référence à des enjeux et des problèmes globaux qui dépassent le cadre microéconomique de l’entreprise (Bon, 2009 ; Frick et Van der Yeught, 2011a) et, d’autre part, il nécessite, au sein des organisations, une approche transversale et systémique des problèmes nécessitant une gouvernance dans laquelle les intérêts de nombreuses parties prenantes sont pris en compte, qu’elles soient primaires, essentielles à la survie de l’entreprise (clients, employés, fournisseurs, communauté, actionnaires, financiers, investisseurs), secondaires, en simple relation d’influence avec l’entreprise (concurrents, médias, groupes de pression), volontaires (associées à l’entreprise pour servir leurs propres intérêts) ou involontaires (susceptibles d’être impactées par les activités de l’entreprise) (Freeman, 1984 ; Clarkson, 1995 ; Post, Preston et Sachs, 2002 ; Freeman, Harrison et Wicks, 2007). La théorie des parties prenantes constitue, de ce fait, un cadre d’analyse privilégié pour rendre compte des mécanismes à l’oeuvre dans un projet stratégique intégrant RSE et DD (Frick et Van der Yeught, 2011b). Elle suggère, en effet, des obligations éthiques à l’égard des différents stakeholders, en cohérence avec une approche RSE/DD, et elle offre une vision relationnelle de l’entreprise conçue comme une constellation d’intérêts coopératifs (Donaldson et Preston, 1995).

Les difficultés qui se posent sur la voie de la RSE et du DD peuvent être accrues dans le cas des PE. En effet, si la structure de propriété (indépendance du propriétaire-dirigeant, gestion familiale), l’ancrage territorial, le management de proximité et le capital relationnel des PE sont des caractéristiques réputées jouer favorablement sur leur engagement en RSE/DD, d’autres particularités telles l’absence de spécialisation des tâches du dirigeant, l’insuffisance de ressources (financières, humaines, managériales, etc.) et la préférence affirmée des PE pour des mécanismes de contrôle informels impactent négativement leur politique de RSE/DD (Spence, 1999 ; Spence et Rutherfoord, 2003 ; Bon, 2007 ; Berger-Douce, 2008 ; Jenkins, 2009). Certains auteurs voient toutefois, dans ce type de présentation, une sorte de caricature ne prenant pas suffisamment en compte les opportunités stratégiques qu’offrent la RSE et le DD pour les PE (Enderle, 2004 ; Jenkins, 2009). Aujourd’hui, les pratiques de RSE des PE sont dominées par leur engagement environnemental qui traduit la quête de nouvelles formes d’efficience fondées, par exemple, sur une meilleure gestion des déchets, sur la baisse des consommations et sur la réduction des risques (Porter et Van der Linde, 1995 ; Berger-Douce, 2008). En revanche, peu de PE perçoivent toutes les opportunités entrepreneuriales et stratégiques d’une approche DD, dans un contexte hyperconcurrentiel. Singh (2001, p. 11) définit l’opportunité entrepreneuriale comme une activité réalisable, potentiellement bénéficiaire, visant à fournir au marché un nouveau produit/service, ou à améliorer un produit/service existant. Au plan stratégique, Jenkins (2009) relève trois voies de succès pour les PE engagées en RSE/DD : l’innovation dans les produits et les services, le développement de niches de marché et l’élaboration de nouveaux modèles d’affaires. De même, Enderle (2004) considère qu’éthique et RSE sont nécessaires pour assurer aux PME leur survie dans un environnement concurrentiel globalisé. Plus nuancés, Pacheco, Dean et Payne (2010) notent qu’en dépit des avantages collectifs induits par des modèles d’affaires fondés sur un DD, l’entrepreneur qui investit en RSE/DD engage des coûts qui peuvent le désavantager par rapport à ses concurrents. L’institutionnalisation de nouvelles règles de marché plus incitatives est alors suggérée pour échapper à ce que les auteurs nomment the green prison en référence au dilemme du prisonnier. Les auteurs distinguent deux types d’opportunités entrepreneuriales fondées sur le DD selon qu’il s’agit 1) d’opportunités de découverte réalisables dans le système économique et les règles de marché en vigueur, ou 2) d’opportunités créées grâce à l’institutionnalisation d’un nouveau système incitatif. Seule cette seconde catégorie permettrait d’échapper au dilemme de la green prison. Pour surmonter les difficultés qu’implique la mise en oeuvre d’une stratégie de RSE/DD, l’entrepreneuriat social et solidaire peut-il être source d’enseignements pour l’entrepreneuriat classique ?

1.2. L’entrepreneuriat social et solidaire

La présentation est structurée à partir de la distinction établie par Bacq et Janssen (2008, 2011) entre l’organisation (l’entreprise sociale et solidaire), l’individu (l’entrepreneur) et le processus (l’entrepreneuriat). Depuis plus d’un siècle, des organisations qui ne sont ni publiques, ni privées à but lucratif, se sont développées dans le cadre d’une économie qualifiée de sociale et, plus récemment en France, de solidaire (qualificatif retenu dans la partie empirique). L’émergence de la notion d’entreprise sociale intervient de façon parallèle aux États-Unis et en Europe avec peu d’interactions au départ (Defourny et Nyssens, 2010) et selon des traditions différentes. Apparue au début des années 1990, la notion est restée vague aux États-Unis, désignant principalement des activités économiques marchandes déployées par des organisations privées au service d’une mission sociale (Defourny, 2004 ; Defourny et Nyssens, 2010). En Europe, elle a émergé sous l’impulsion du Parlement italien qui vota, en 1991, une loi offrant un statut de « coopérative sociale » à des activités économiques au service d’objectifs sociaux. La plupart des pays européens ont suivi le mouvement avec une approche fortement ancrée dans le tiers secteur (Bacq et Janssen, 2008). En France, il s’agit de groupements de personnes (et non de capitaux) s’associant dans un but qui n’est pas uniquement fondé sur la recherche du profit, tels que les coopératives, les mutuelles et la plupart des associations et des fondations. Derrière cette approche statutaire se cachent des principes fédérateurs de gestion : la libre initiative collective, la gestion démocratique selon le principe « une personne, une voix », la juste répartition des excédents, l’indivisibilité totale ou partielle des fonds propres, la solidarité, la promotion de l’individu, l’indépendance à l’égard de l’État ou de toute collectivité publique (Jeantet, 2006 ; Emin et Schieb-Bienfait, 2010). Depuis 1996, un réseau européen de chercheurs, le réseau EMES, étudie l’émergence des entreprises sociales en Europe et propose de caractériser l’entreprise sociale et solidaire à partir de neuf indicateurs, regroupés en trois sous-ensembles :

Dimension économique : une activité continue de production de biens/services ; un niveau significatif de prise de risque économique ; un niveau minimal d’emplois rémunérés ;

Dimension sociale : un objectif explicite de service à la communauté ; une initiative émanant d’un groupe de citoyens ; une limitation de la distribution des bénéfices ;

Structure de gouvernance : un degré élevé d’autonomie ; un pouvoir de décision qui n’est pas fondé sur la détention de capital ; une dynamique participative impliquant différentes parties concernées par l’activité (Defourny et Nyssens, 2010).

Cette conceptualisation traduit l’articulation d’une double lecture économique et sociale intégrant un principe de solidarité. Elle donne lieu à la définition suivante qui est, selon Bacq et Janssens (2008), la définition européenne la plus souvent citée : « l’entreprise sociale est une organisation avec un but explicite de service à la communauté, initiée par un groupe de citoyens et dans laquelle l’intérêt matériel des investisseurs est sujet à des limites. Les entreprises sociales placent une grande valeur dans leur autonomie et supportent les risques économiques liés à leur activité socio-économique » (Defourny et Nyssens, 2006, p. 2 dans Bacq et Janssens, 2008, p. 13). Depuis une dizaine d’années, l’économie sociale se trouve relayée par de nouvelles formes d’action désignées sous le terme d’économie solidaire qui s’affirment par des initiatives visant à répondre aux nouvelles attentes des personnes, notamment en matière de solidarité, de protection de l’environnement et de création de services. L’économie solidaire revendique un droit à produire autrement. Elle aborde les activités entrepreneuriales non par le statut (associatif, coopératif, mutualiste), mais par la double dimension économique et politique qui leur confère leur originalité (Laville et Cattani, 2005, p. 253). L’économie solidaire s’appuie ainsi sur les valeurs et sur les particularités de l’économie sociale traditionnelle, qu’elle cherche à revivifier. Cette forme d’entrepreneuriat fait désormais l’objet d’un fort engouement tant de la part des pouvoirs publics que des milieux universitaires, mais ce succès s’accompagne d’une prolifération des définitions avec absence de consensus (Boncler et Hlady-Rispal 2003 ; Bouchard, 2006 ; Bacq et Janssen, 2011), situation caractéristique d’un paradigme en cours de construction (Kuhn, 1970). L’une des particularités de ces dynamiques entrepreneuriales est leur ancrage dans un contexte territorial bien précis, car elles sont souvent coconstruites avec les collectivités locales. Elles émergent ainsi de processus collectifs d’invention et de diffusion (Bouchard, 2008).

La primauté accordée aux dynamiques collectives en Europe contraste avec l’intérêt porté, notamment par l’école américaine de l’innovation sociale, au profil individuel des entrepreneurs sociaux et au rôle central de ces derniers. Bacq et Janssen (2008) définissent l’entrepreneur social comme « un individu visionnaire, dont l’objectif premier n’est pas de faire du profit, mais de créer de la valeur sociale, capable à la fois de saisir et d’exploiter les opportunités qui se présentent à lui, de rassembler les ressources nécessaires à la conduite de sa mission sociale et de trouver des solutions innovantes aux problèmes sociaux de sa communauté non traités par le système en place. Cela l’amènera à adopter un comportement entrepreneurial inscrit dans des pratiques de gestion traditionnelles » (p. 8). Il se distingue de l’entrepreneur commercial par : 1) la force qu’il puise dans le collectif, plutôt que dans des compétences personnelles ; 2) la capacité de se concentrer sur le long terme, plutôt que sur les gains financiers à court terme ; 3) la mission sociale qu’il se fixe, créatrice de valeur sociale, en lien avec l’activité économique ; 4) une approche du profit considéré comme un moyen mis au service des gens pour être réinvesti dans le futur, plutôt qu’une fin en soi destinée à rémunérer des actionnaires (Bacq et Janssen, 2008). Cependant, la frontière entre l’entrepreneur commercial et l’entrepreneur social est ténue, car ce dernier est avant tout un entrepreneur. En ce sens, il s’intègre dans les quatre paradigmes de l’entrepreneuriat établis par Verstraete et Fayolle (2005) : 1) la création de valeur, comprise ici de façon polysémique, à la fois économique, sociale et sociétale ; 2) l’innovation (activités, services aux personnes, insertion des personnes en difficulté, nouvelles méthodes d’organisation et/ou de production, mobilisation de bénévoles, délégation de certains services publics, etc. ; Defourny, 2004) ; 3) la capacité à découvrir des opportunités d’affaires qui se construisent autant qu’elles se détectent ; 4) la création d’une organisation (il s’agit ici de comprendre les processus d’émergence des projets organisationnels en sortant du cadre restrictif des statuts juridiques).

Si l’entrepreneuriat social et solidaire peut être défini en référence aux caractéristiques de l’entrepreneur, le processus suivi découlant de la mission sociale importe également. L’entrepreneuriat doit en effet résoudre une double équation source de tensions, en raison de sa mission sociale et de ses activités commerciales (Bacq et Janssen, 2011). L’approche processuelle marque une spécificité plus grande dans la mesure où l’impact social recherché prime la génération de profit. Bacq et Janssen (2011, p. 388) définissent ainsi l’entrepreneuriat social comme un processus d’identification, d’évaluation et d’exploitation d’opportunités visant à une création de valeur sociale, au moyen d’activités commerciales relevant du marché et de l’utilisation d’un large éventail de ressources. La dimension collective qui prévaut dans l’entrepreneuriat social favorise l’émergence d’opportunités d’affaires, car elle permet de repousser les limites cognitives individuelles en stimulant la circulation d’informations, la créativité, les apprentissages et le développement d’un capital social (Tremblay et Carrier, 2006). Ce dernier a été défini par Bourdieu (1980) comme l’ensemble des ressources réelles et potentielles liées à la possession d’un réseau durable de relations, plus ou moins institutionnalisées, d’interconnaissance et de reconnaissance mutuelle. Fondamental dans tout collectif ou réseau, le capital social sollicite et enrichit les compétences relationnelles, individuelles et organisationnelles, susceptibles d’être mises au service du projet stratégique de chaque acteur (Persais, 2004).

Comme le notent plusieurs chercheurs, la distinction entre l’entrepreneuriat social et commercial ne serait finalement pas dichotomique, mais plutôt prise dans un continuum entre trois formes : 1) l’entrepreneuriat sans responsabilité sociale, poursuivant des objectifs strictement économiques et commerciaux ; 2) l’entrepreneuriat fondé sur la RSE, privilégiant les échanges commerciaux et la quête de bénéfices avec un rôle social minoritaire ; 3) l’entrepreneuriat social dont la mission sociale peut être majoritaire ou exclusive (Austin, Stevenson et Wei-Skillern, 2006 ; Brouard, 2006 ; Peredo et McLean, 2006 ; Bacq et Janssen, 2008). Chaque forme d’entrepreneuriat mobilise des compétences particulières pour réaliser son projet productif. Des transferts de compétences sont-ils alors envisageables ?

1.3. Les théories de la compétence en sciences de gestion

Depuis les années 1980, le concept de compétence s’est progressivement imposé en sciences de gestion, prenant une importance croissante en GRH et en MS, avec cependant des fondements épistémologiques distincts : une approche centrée sur les comportements individuels, en GRH, et une approche collective centrée sur la construction des compétences requises sur le plan organisationnel, en MS (Haddadj et Besson, 2000). Ainsi, tandis que la GRH se focalise sur la gestion des compétences individuelles (niveau micro) et, dans une moindre mesure, collectives (niveau méso), le MS s’intéresse prioritairement aux compétences organisationnelles (niveau macro) comme sources de création de valeur par le biais de l’avantage concurrentiel (Rouby et Thomas, 2004, 2009). Delamare Le Deist et Winterton (2005) signalent le paradoxe de l’approche : en GRH, il s’agit de développer des compétences hautement transférables afin de s’adapter aux évolutions des situations de travail, alors qu’en MS, ce sont les compétences distinctives qui sont recherchées. L’ancrage stratégique de la compétence mérite toutefois d’être souligné, y compris dans ses utilisations GRH, car, en environnement dynamique, la gestion des compétences aide les entreprises à maintenir leur compétitivité en faisant évoluer la nature du travail (Dejoux et Dietrich, 2005). Cette situation est celle des organisations étudiées dans cet article qui s’efforcent d’intégrer les enjeux de RSE/DD dans leurs stratégies en réajustant leurs systèmes de compétences.

Une présentation classique, en GRH, distingue trois dimensions de la compétence : les savoirs (capacité de compréhension, de conception, de décision), les savoir-faire (capacité à mettre en pratique) et les savoir-être (relatif aux attitudes, aux comportements individuels et aux relations interindividuelles) (Durand, 2000 ; Persais, 2004). Privilégiant une approche multidimensionnelle et holiste, Delamare Le Deist et Winterton (2005) introduisent le concept de métacompétences afin de rendre compte des compétences nécessaires pour acquérir et développer les différents savoirs (cognitive competence), savoir-faire (functional competence) et savoir-être (social competence). Les métacompétences se présentent alors comme des compétences de niveau supérieur stimulant les capacités d’apprentissage individuel ou organisationnel en double boucle, dont la visée transformative peut être mise au service de la stratégie (Argyris, 1995).

En MS, selon une perspective renouvelée de la stratégie issue de la Resource-Based View ou RBV (Penrose, 1959), les compétences sont considérées comme des ressources immatérielles à mobiliser dans le but d’améliorer la performance par la création d’un avantage concurrentiel soutenable (ACS). L’approche donne lieu, dans les années 1990, à une théorie de la concurrence fondée sur les compétences (Prahalad et Hamel, 1990 ; Hamel, 1994 ; Sanchez, Heene et Thomas, 1996 ; Heene et Sanchez, 1997). L’accent est alors mis sur les compétences organisationnelles que Tarondeau (2003, p. 19) définit comme des capacités particulières de mise en oeuvre d’éléments d’actif, dans un objectif stratégique. Elles se construisent et s’enrichissent par apprentissage lors de leur exploitation dans des actions finalisées et intentionnelles. La capacité combinatoire est déterminante au plan stratégique, car c’est la coordination et l’organisation d’un ensemble de ressources et de compétences élémentaires qui permettent à l’entreprise de développer les compétences stratégiques nécessaires pour atteindre ses objectifs (Teece, 2007). Ces compétences sont centrales lorsqu’elles donnent lieu au succès stratégique se traduisant par un ACS (Prahalad et Hamel, 1990 ; Hamel, 1994).

Comme le notent Rouby et Thomas (2009), l’articulation entre les aspects individuel et stratégique de la compétence est fragile, car le passage entre des compétences individuelles et organisationnelles ne se résume pas à une simple agrégation des premières. Durand (2000) et Persais (2004) soutiennent que c’est dans le fait organisationnel, dans l’interaction entre différents types de ressources, tangibles et intangibles, physiques et humaines, qu’une synergie se produit afin d’atteindre les objectifs stratégiques et le niveau de performance souhaitée. Durand (2000) parle à ce sujet d’une « alchimie de la compétence » pour désigner les processus par lesquels une entreprise assure le déploiement coordonné de ses ressources. Dans cette perspective, le concept de métacompétence introduit dans le modèle de Delamare Le Deist et Winterton (2005) nous paraît riche d’enseignements pour notre étude. En effet, chez les dirigeants, les métacompétences se manifestent par la capacité à évaluer les forces et les faiblesses des personnes, de l’entreprise et de ses concurrents, à prendre du recul par rapport aux habitudes acquises, à mieux appréhender l’incertitude et la complexité des situations et surtout à enclencher une spirale du savoir afin d’enrichir les autres dimensions de la compétence (cognitive, fonctionnelle et sociale ou relationnelle). Ce faisant, sur le plan stratégique, les métacompétences aident le dirigeant à guider et remodeler la dynamique d’évolution de l’entreprise, en particulier lorsque les choix du passé risquent de compromettre le succès futur. À ce titre, elles établissent une articulation entre les niveaux individuel et stratégique de la compétence.

1.4. Le développement et le transfert de compétences en sciences de gestion

Cette recherche examine la question des éventuels transferts de compétences entre entrepreneuriat social et entrepreneuriat classique dans une perspective de RSE/DD. En MS, la question de l’accès à de nouvelles compétences est le plus souvent abordée par le biais du développement en interne ou du transfert dans le cadre d’alliances, de coopérations et de fusions/acquisitions. Il s’agit alors de comprendre quels sont les mécanismes d’apprentissage organisationnel à l’oeuvre. Zollo et Winter (2002) distinguent trois principaux mécanismes d’apprentissage : 1) l’accumulation d’expérience ; 2) l’articulation (explicitation des connaissances et compétences tacites) ; 3) la codification dans des guides, manuels, outils de gestion favorisant la coordination et le transfert éventuel. Les auteurs modélisent le cycle d’apprentissage en quatre étapes principales qui offrent une synthèse du sujet : 1) la variation générative (generative variation) : phase pendant laquelle des stimuli extérieurs et une analyse effectuée en interne suscitent de nouvelles idées sur la façon de traiter des problèmes anciens ou de s’attaquer à de nouveaux défis suivant une démarche d’exploration (March, 1991) ; 2) la sélection interne (internal selection) : les nouvelles idées, à l’origine embryonnaires et en partie tacites, font l’objet d’une sélection interne ; 3) la réplication (replication) : les initiatives de changement nouvellement approuvées se diffusent au sein de la firme selon un processus d’exploitation (March, 1991) ; 4) la rétention (retention) ou capitalisation : la réplication et la répétition contribuent à l’enfouissement des connaissances et des compétences sous forme tacite, dans les comportements individuels. Selon la terminologie retenue dans cet article, la phase générative d’exploration, à partir de laquelle s’enclenche le processus d’apprentissage, nécessite des capacités relevant des métacompétences chez les responsables concernés.

En ce qui concerne l’acquisition externe, elle suppose au minimum deux conditions : 1) l’instauration d’un contexte et de mécanismes favorisant le transfert (confiance entre les partenaires, complémentarité des cultures organisationnelles, circulation et partage d’informations et de connaissances entre les acteurs) ; et 2) des capacités d’absorption individuelles qui sont, selon Cohen et Levinthal (1990), subordonnées au niveau et à la diversité des connaissances déjà acquises. Zahra et George (2002) précisent quatre capacités sous-jacentes à la capacité d’absorption qui font écho aux métacompétences précédemment relevées : l’acquisition (aptitude à reconnaître la valeur externe des compétences à acquérir), l’assimilation (savoir se remettre en cause pour être en mesure d’adopter de nouvelles pratiques et de nouveaux outils de gestion), la transformation (intégrer les compétences externes dans un nouveau contexte en les adaptant aux compétences déjà acquises) et l’exploitation (appliquer les compétences acquises, assimilées et transformées afin d’améliorer la performance). Le transfert de compétences peut toutefois être entravé par des mécanismes de rétention d’informations, des jeux de pouvoir contraires au sein de l’organisation, et des capacités d’absorption, individuelles ou organisationnelles, insuffisantes. Certaines compétences semblent également plus difficiles à transférer que d’autres. Tel est le cas des compétences incorporant une forte dimension tacite ou relationnelle (Persais, 2004). La mise en situation de l’apprenant et la recontextualisation de la compétence s’avèrent alors déterminantes.

2. L’étude empirique

Nous précisons, dans cette seconde partie, la méthodologie suivie pour la collecte et l’analyse des données, puis nous présentons l’étude de cas sur laquelle s’appuie la recherche et nous exposons les principaux résultats obtenus avant de les discuter en guise de conclusion.

2.1. La méthodologie suivie

La présente recherche repose sur une stratégie qualitative à visée exploratoire fondée sur une étude de cas unique avec design enchâssé. Selon Yin (2003, p. 13), « l’étude de cas est une recherche empirique qui étudie un phénomène contemporain enraciné dans un contexte de la vie réelle, particulièrement quand les frontières entre ce phénomène et le contexte ne sont pas évidentes ». Yin (2003) précise que le recours aux études de cas est particulièrement recommandé lorsqu’il s’agit de comprendre un phénomène contemporain, social et complexe. Cette méthode d’accès au réel, fréquemment mobilisée en management stratégique pour produire ou tester une théorie, permet d’intégrer de nombreuses modalités de collecte des données conduisant à une convergence, selon un principe de triangulation des données (Eisenhardt, 1989 ; Yin, 2003 ; Eisenhardt et Graebner, 2007 ; Siggelkow, 2007). L’étude réalisée s’inscrit dans un programme de recherche plus vaste, initié en 2009, dans le cadre d’une convention passée avec l’association à but non lucratif Citoyens de la Terre (CT), créée à Marseille en 2000, et dont les deux fondateurs sont devenus entrepreneurs solidaires en 2005. L’implication de cette association tant dans le monde de l’ESS que de l’économie classique confère au cas un caractère typique, exemplaire de la problématique posée et justifie un design de recherche enchâssé (Yin, 2003 ; Musca, 2006 ; Siggelkow, 2007). Le design enchâssé est, en effet, approprié pour rendre compte de processus organisationnels complexes, pour établir des comparaisons entre les unités sélectionnées et pour étudier les relations entre ces unités (Musca, 2006). Deux unités d’analyse sont retenues dans cette recherche selon qu’on s’attache aux relations de l’association pivot (CT) avec le monde de l’ESS ou avec celui des entreprises, sans perdre de vue le cas dans son ensemble (Musca, 2006). Les données ont été collectées de façon longitudinale, entre 2009 et 2012, par le biais de différentes méthodes synthétisées au tableau 1.

Courant 2012, des entretiens semi-directifs ont été réalisés auprès des 17 participants alors actifs dans la démarche Éveil afin de saisir leurs motivations, les difficultés éprouvées et les évolutions perçues depuis leur entrée dans le réseau Éveil. Dans le même temps, une évaluation systématique de tous les participants actifs a été effectuée par CT à partir de la grille Éveil en 65 critères afin d’obtenir une photographie générale de l’état d’avancement de tous les participants à la même date. La grille d’évaluation Éveil est un outil de gestion central, dans la démarche Éveil et dans notre problématique, car il a été élaboré par des professionnels de l’ESS lors de la phase de mise au point de la démarche (entre 2004 et 2006), puis affiné dans le cadre du projet pilote mené sur le pays d’Aubagne et de l’Étoile.

Toutes les données collectées sont retranscrites dans un journal de bord. Les données utiles à la présente recherche ont été codées et analysées en fonction des objectifs de l’étude : S1, S2… S17 pour les structures participantes actives en 2012 ; codes particuliers pour chaque groupe de compétences identifié à partir de la grille d’évaluation Éveil ; codes particuliers pour les quatre dimensions de compétences retenues dans cet article, identifiées empiriquement grâce à l’ensemble des données collectées. Le tableau 2 précise les codes utilisés pour suivre l’évolution des compétences telles qu’elles sont décrites dans la grille Éveil en 65 critères (qui est ainsi synthétisée), ainsi que les codes établis pour classer les compétences à partir des quatre dimensions retenues dans cet article.

Tableau 1

La collecte des données

Tableau 2

Codification des compétences

2.2. L’étude de cas : l’association Citoyens de la Terre

Créée en 2000, l’association CT a pour objet de préserver et de valoriser la diversité du patrimoine naturel et culturel en promouvant une économie responsable et solidaire. Les caractéristiques de CT en font un terrain particulièrement fécond pour nos investigations, car l’association évolue entre les mondes souvent étanches de l’ESS et de l’économie classique. Un rapide historique de l’association permet de comprendre la richesse de ce cas. En 2004, ses deux membres fondateurs, bénévoles à l’origine, décident de créer leur propre activité professionnelle, en cohérence avec les valeurs et les principes qui les animent. Ils choisissent de concentrer leurs efforts sur la diffusion d’un tourisme responsable, solidaire et durable en Provence et en Méditerranée. Ils intègrent alors la couveuse Inter Made, première du genre en France, créée en 2001 par une association d’insertion dans le but d’accompagner de jeunes entrepreneurs orientés ESS, dans un parcours comportant une formation collective au management et un accompagnement individualisé. En 2005, après 15 mois passés en couveuse, plusieurs entrepreneurs doivent s’installer, ce qui requiert des locaux et des ressources. Or, en couveuse, ils ont pris l’habitude de mutualiser des moyens et de s’entraider, pour une plus grande efficience. Afin de conserver ces avantages, ils fondent une association au nom évocateur de Mesclun[4] qui est un collectif d’associations et de coopératives contribuant au développement et à la consolidation d’initiatives d’économie solidaire par des actions de mutualisation et de coordination. Le nombre des membres de Mesclun varie d’une année à l’autre en fonction de la vie des projets. En 2012, Mesclun comptait 11 structures participantes (soit un total de 37 salariés et de 120 bénévoles) travaillant dans différents domaines (commerce équitable, recyclage des déchets, TIC, accompagnement au montage de projets européens, couveuse d’activités de l’ESS, promotion artistique, insertion sociale de personnes handicapées, promotion du tourisme durable). Les différentes structures de l’ESS ayant l’habitude d’entretenir des relations étroites entre elles, une responsable de CT est amenée à prendre la présidence de Mesclun en 2012. De même, l’un des deux salariés associés d’une SARL coopérative membre de Mesclun est aussi président de l’APEAS, une structure régionale de huit salariés, dont l’objet est de promouvoir l’économie alternative solidaire en région PACA. Afin d’informer le grand public et de professionnaliser les structures de l’ESS, l’APEAS a créé cinq PILES (Pôle d’initiatives locales d’économie solidaire) qui accompagnent les porteurs de projets depuis l’idée jusqu’au développement d’activités par le biais d’ateliers collectifs et d’entretiens individuels.

En 2012, l’association Citoyens de la Terre compte trois salariés et une trentaine de bénévoles. Elle adhère à la Charte des responsabilités humaines proposée par l’Alliance pour un monde responsable, pluriel et solidaire. Elle est engagée dans plusieurs projets, dont la démarche Éveil-Tourisme, qui est une démarche collective destinée aux structures touristiques souhaitant progresser vers un tourisme responsable, solidaire et durable. La démarche Éveil a été élaborée dans le sud de la France entre 2004 et 2006 par un petit groupe de professionnels militants (dont CT) réputés pour leur expérience dans ce domaine[5]. Deux outils de gestion ont été conçus durant cette phase expérimentale : 1) la Charte Éveil-Tourisme et loisirs responsables et solidaires, qui précise les enjeux du tourisme et les objectifs de la démarche et fixe les principes de responsabilité retenus par les fondateurs ; 2) une grille d’évaluation en 65 critères (socioéconomiques et environnementaux) traduisant sous forme de compétences professionnelles à acquérir ou à maîtriser, les valeurs et les principes énoncés dans la Charte. En articulant et en codifiant l’expérience accumulée par des acteurs performants de l’ESS, la démarche Éveil établit un pont entre le monde de l’ESS et celui des entreprises privées et elle favorise les transferts de compétences du premier vers le second (Zollo et Winter, 2002). Depuis 2007, elle fait l’objet d’un projet pilote coordonné par CT sur le pays d’Aubagne et de l’Étoile (PAE), en cohérence avec l’Agenda 21 local.

Après plusieurs vagues de ralliements successifs (et quelques défections), le projet compte, en 2012, 17 participants. La démarche Éveil se déroule selon un processus en quatre étapes : 1) les professionnels marquent leur engagement dans la démarche en signant la Charte Éveil ; 2) chaque participant s’autoévalue à partir de la grille en 65 critères ; 3) une visite de contrôle est effectuée régulièrement par le chef de projet qui accorde une note à chaque participant en fonction des résultats obtenus[6] et qui détermine avec lui des objectifs de progrès et un plan d’action pour les prochains mois ; 4) des actions de soutien et de valorisation sont proposées par la collectivité territoriale et par CT (aide personnalisée, site Internet, ateliers d’échanges thématiques). Au sein du réseau Éveil, chaque partenaire peut progresser à son rythme, entrer en relation avec tous les autres, selon ses besoins, et développer ainsi son capital social à moindre coût puisque l’adhésion au réseau est gratuite.

2.3. Résultats

Les résultats de l’étude sont organisés en deux volets. Le premier volet s’intéresse aux compétences de l’entrepreneuriat social et solidaire et présente la vision du collectif Mesclun. Le second volet porte sur les transferts de compétences intervenus dans le cadre de la démarche Éveil. Dans la mesure où les entrepreneurs de l’ESS interrogés revendiquent le titre d’entrepreneurs solidaires, celui-ci est désormais retenu afin de respecter leur souhait.

2.3.1. Les compétences clés de l’entrepreneuriat solidaire

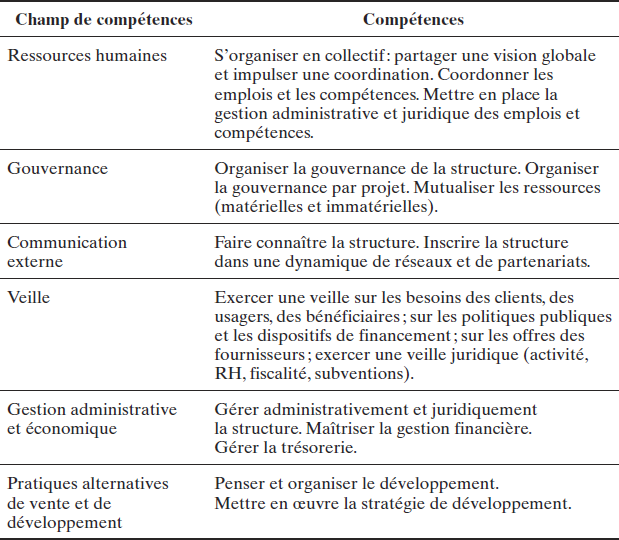

Si nous comparons les compétences de l’entrepreneuriat classique et celles de l’entrepreneuriat social et solidaire, nous remarquons qu’il existe à ce jour peu de référentiels concernant le second. Les principales compétences rattachées aux fonctions entrepreneuriales peuvent être regroupées en trois pôles : 1) les compétences entrepreneuriales (identification des opportunités d’affaires, élaboration, développement et mise en oeuvre du plan d’affaires) ; 2) les compétences managériales (leadership, capacités de communication, management des personnes) ; 3) les compétences fonctionnelles (gestion, marketing/vente, GRH, gestion financière) (Chandler et Jansen, 1992 ; Belley, Dussault et Lorrain, 1998 ; Loué et Laviolette, 2006). Parmi les études visant à relever les compétences propres à l’entrepreneuriat social, deux publications méritent d’être soulignées. Premièrement, le référentiel européen de l’entrepreneur social[7] retient quatre pôles de compétences qui doivent répondre à une finalité d’emploi fondée sur les valeurs de l’ESS : 1) la capacité de veille stratégique et promotionnelle ; 2) la définition interactive et démocratique des orientations associant les parties prenantes ; 3) l’élaboration, la gestion et le contrôle des projets/activités à valeur ajoutée sociale ; 4) un management collégial des ressources humaines. Deuxièmement, le rapport de Hamon et al. (2010) dresse une liste de 17 compétences clés en ESS regroupées en quatre grandes catégories : 1) les savoirs : connaissance du secteur et des politiques publiques, connaissances juridiques, recherche d’information (savoir utiliser les nouvelles technologies pour s’informer et communiquer) ; 2) les savoir-faire : management (gestion d’équipe, de conflits, de personnes), gestion et analyse financière, méthodologie de projet, management horizontal (bénévoles et salariés), polyvalence, maîtriser les différentes étapes de la GRH (du recrutement à la gestion du personnel), intégrer le développement durable ; 3) les savoir-être : capacité d’écoute, capacité à trouver sa place dans un projet, communication institutionnelle et interne, efficacité ; 4) les savoir-évoluer : adaptabilité (gestion du stress, formation tout au long de la vie), aptitude à l’innovation. Cette classification est proche de celle de Delamare Le Deist et Winterton (2005) mobilisée dans cet article. Afin de nous faire notre propre idée du sujet, nous avons souhaité vérifier auprès de CT et du collectif Mesclun quelles étaient les compétences jugées fondamentales par ces acteurs de l’ESS pour le succès de leurs activités. Les réponses des responsables de CT et du collectif Mesclun sont synthétisées dans le tableau 3.

Tableau 3

Les compétences des entrepreneurs solidaires selon le collectif Mesclun

En raison de la diversité des classifications auxquelles nous parvenons après revue de littérature et étude empirique, nous proposons de relever les compétences qui constituent les forces de l’entrepreneuriat solidaire en nous référant au modèle de Delamare Le Deist et Winterton (2005). Les résultats de l’étude sont ensuite modélisés dans la figure 1.

La dimension cognitive

Sur le plan cognitif, les entretiens réalisés mettent en évidence trois grandes forces de l’entrepreneuriat solidaire relevant de la dimension cognitive. Premièrement, le niveau de formation des jeunes entrepreneurs solidaires que nous avons rencontrés est relativement élevé (bac + 4 ou + 5) et cette montée en qualification dans l’ESS nous a été confirmée par la chargée de mission du conseil général qui accompagne de nombreux porteurs de projets. Deuxièmement, ces jeunes entrepreneurs ont choisi d’exercer leur activité professionnelle dans une économie au service de l’homme. Leur activité entrepreneuriale est donc fondée sur un système de valeurs qui confère du sens et de la légitimité à l’action collective (par exemple, Citoyens de la Terre adhère à la Charte des responsabilités humaines proposée par l’Alliance pour un monde responsable, pluriel et solidaire[8] ; les PILES retiennent les valeurs de solidarité, partage, autonomie, égalité et réciprocité). Troisièmement, ces entrepreneurs solidaires développent de puissantes capacités à gérer en milieu complexe au sein d’un collectif. Bien intégrés dans différents réseaux, ils savent reconnaître les forces de chacun au sein du collectif et mutualiser les connaissances et les compétences qui y sont distribuées. Nos entretiens mettent toutefois en évidence des faiblesses se traduisant par : 1) des risques de dérive idéologique quand le militantisme prime les capacités managériales ; 2) des risques de défaillance quand les subventions accordées par les pouvoirs publics encouragent les acteurs à poursuivre dans des voies sans issue sur le plan économique ; 3) l’incapacité à gérer les tensions entre mission sociale et contraintes économiques (Bacq et Janssen, 2011).

La dimension fonctionnelle

Les acteurs interrogés considèrent que leurs compétences fonctionnelles doivent globalement être les mêmes que celles des entrepreneurs classiques. Leurs principales forces résident, d’une part, dans leurs capacités à adapter les outils de gestion de l’économie classique à l’objet social ou sociétal qui les anime et, d’autre part, dans une gestion démocratique où la lucrativité est un moyen (non une fin) au service de l’humain. Plus largement, les capacités de gouvernance des différentes parties prenantes, internes et externes, semblent plus importantes dans l’entreprise solidaire. C’est cependant dans la dimension fonctionnelle qu’ont été citées les plus nombreuses faiblesses. Ainsi, le risque de dérive idéologique signalé sur le plan cognitif peut entraîner de fortes résistances de la part des acteurs de l’ESS à adopter les outils de gestion issus de l’économie classique. Certains acteurs auraient en quelque sorte « peur de perdre leur âme » face au « monstre de l’économie classique[9] ». Mus par un idéal militant, de nombreux porteurs de projet ne disposeraient tout simplement pas des capacités managériales et stratégiques nécessaires pour réussir dans la voie entrepreneuriale. De même, l’implication de nombreux bénévoles dans la plupart des structures de l’ESS se traduit bien souvent par un manque de professionnalisme que l’engagement militant ne parvient pas toujours à compenser et par des investissements jugés insuffisants dans la formation des salariés. Ces derniers auraient d’ailleurs du mal à trouver leur place face à des bénévoles qui ne comptent pas leurs heures. Dans certaines structures se réclamant de l’ESS, la GRH présenterait même de sérieuses lacunes. Sur le plan fonctionnel, les entreprises solidaires souffriraient donc de faiblesses dans la plupart des domaines : GRH, marketing et commercialisation, comptabilité, fiscalité. Toutefois, pour les responsables de CT, ces insuffisances sont finalement proches de celles des PE qu’ils côtoient dans Éveil.

La dimension relationnelle (ou sociale)

Cette dimension semble constituer une grande force de l’ESS (nos entretiens ne révèlent aucune faiblesse). L’intégration des entreprises solidaires dans de nombreux réseaux, leur ancrage territorial (souligné dans tous les entretiens réalisés) et leur investissement dans la constitution d’un capital relationnel confèrent à ces entreprises des capacités de gouvernance spécifiques fondées sur le montage de projets collectifs, la coopération multi-acteurs et la mutualisation des ressources et des compétences. Par ailleurs, la quête de l’efficience, la démocratie participative et les fondements éthiques qui régissent les principes d’action en milieu solidaire favorisent un management des parties prenantes, primaires et secondaires, volontaires et involontaires (Freeman, 1984 ; Clarkson, 1995 ; Post, Preston et Sachs, 2002 ; Freeman, Harrison et Wicks, 2007) contribuant au développement durable.

Les métacompétences

Les métacompétences sont également présentées par les acteurs interrogés comme une grande force de l’ESS. L’entrepreneur solidaire doit en effet développer de fortes capacités d’innovation et d’adaptation pour surmonter les tensions entre exigences de viabilité économique et objet social ou sociétal. Sa principale force réside dans les liens tissés avec différentes catégories d’acteurs qui le conduisent à développer une intelligence collective génératrice de nouvelles capacités d’innovation et de nouvelles opportunités économiques. Les nombreuses relations coopératives qu’il entretient avec ses partenaires (publics, privés, associatifs, coopératifs) se traduisent par d’intenses et fréquents apprentissages interorganisationnels. Il sait susciter des synergies avec ses partenaires afin de générer une plus grande efficience dans le respect des valeurs et des principes qui l’animent. La seule difficulté évoquée par les personnes interrogées est la récupération des innovations élaborées dans l’ESS par l’économie classique, mais il s’agit là plutôt d’une preuve de son succès, reconnue comme telle par les acteurs concernés.

Figure 1

Modèle de compétences en entrepreneuriat social et solidaire

Si nous synthétisons, à présent, l’ensemble des éléments concernant ce premier volet de résultats, il semble que les entrepreneurs de l’ESS devraient idéalement développer les compétences modélisées dans la figure 1. Or, selon les acteurs interrogés, les quatre dimensions de compétences relevées sont diversement maîtrisées dans l’ESS qui présente des lacunes sérieuses dans les dimensions cognitive et fonctionnelle tandis que ses principales forces résident dans les compétences relationnelles et les métacompétences qu’elle développe. Le second volet de résultats précise comment les compétences clés de l’entrepreneuriat solidaire qui constituent ses forces peuvent être mises au service des PE souhaitant intégrer les enjeux de la RSE et du DD dans leurs stratégies organisationnelles.

2.3.2. Transfert de compétences entrepreneur solidaire / entrepreneur responsable

Bien que les entreprises solidaires et classiques exigent certaines compétences communes, notre étude met en évidence des spécificités des premières qui peuvent aider les secondes à progresser sur la voie de la RSE et du DD. L’entreprise solidaire repose sur un projet d’utilité sociale et sur des principes d’action qui incorporent la dimension « responsable » de l’activité dès la phase d’élaboration du projet. En plaçant l’économie au service de l’homme et en fondant l’action collective sur un système de valeurs humanistes et progressistes (dimension cognitive), les jeunes entrepreneurs solidaires que nous avons interrogés souhaitent donner du sens à leur activité professionnelle. Ils comprennent bien les motivations des professionnels souhaitant s’engager en RSE/DD et les valeurs qu’ils défendent sont cohérentes avec celles du DD. Les limitations en compétences fonctionnelles qu’ils observent dans les entreprises de l’ESS sont finalement proches de celles des PE classiques. Aucun entrepreneur ne peut vraiment se dispenser d’une solide formation au management et à ses techniques. Les principales forces de l’ESS résident dans les capacités relationnelles et les métacompétences développées. La mutualisation des ressources et des compétences pratiquée conduit à une plus grande efficience de l’activité productive. Une intelligence collective est générée afin d’innover (dans l’adaptation des outils de gestion au projet social, dans les activités et projets développés). Ces forces peuvent-elles être mises au service des entreprises relevant de l’économie classique ? Notre enquête permet de répondre positivement à cette question. Nous nous appuyons pour cela sur le cas du réseau Éveil coordonné par CT sur le pays d’Aubagne et de l’Étoile (PAE), car la démarche Éveil est elle-même le fruit de l’expérience accumulée par plusieurs professionnels militants de l’ESS ayant obtenu des résultats significatifs dans le domaine du développement touristique durable. Les outils mobilisés dans cette démarche (la Charte et la grille d’évaluation en 65 critères) contribuent à l’articulation et à la codification des valeurs, des connaissances et des compétences capitalisées par les fondateurs (Zollo et Winter, 2002). Les moyens déployés dans le cadre de la démarche Éveil (constitution d’un socle de valeurs partagées, évaluations de contrôle, plans d’action coconstruits, ateliers d’échanges d’expériences, mise en réseau des acteurs, soutiens techniques et commerciaux) aident les structures participantes à progresser sur la voie de la RSE et du DD.

Nous avons souhaité vérifier si des transferts de connaissances et de compétences étaient intervenus entre les acteurs de l’ESS, initiateurs de la démarche, et les professionnels du réseau Éveil. Pour cela, nous avons procédé par triangulation des données. À partir des entretiens réalisés auprès des participants, nous avons retracé les changements perçus ou souhaités dans leurs systèmes de compétences depuis leur entrée dans la démarche. Puis, ces éléments ont été confrontés aux résultats obtenus dans le cadre des évaluations effectuées par CT. Les grilles d’évaluation (depuis l’entrée dans la démarche) et les plans d’action ont été analysés afin d’établir la liste des compétences en DD et en RSE acquises ou mobilisées par les participants.

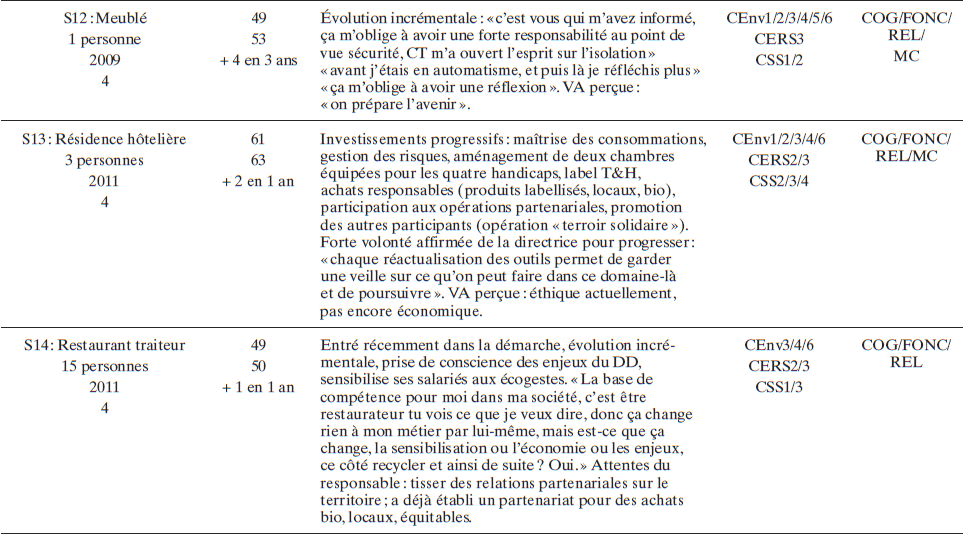

Le tableau 4 présente les éléments issus de la condensation des données conduisant aux résultats de l’étude. Nous observons qu’en s’engageant dans le collectif les responsables des PE peuvent progresser dans les quatre dimensions de compétences retenues dans cet article. Au plan cognitif, ils prennent conscience des enjeux du tourisme pour les territoires, ils apprennent comment progresser vers un tourisme durable et ils adhèrent aux valeurs et aux principes de responsabilité et de solidarité promus par la démarche. La grille d’évaluation mise à leur disposition traduit en 65 critères opératoires les valeurs partagées par le collectif. Ces éléments, rappelés en début de toute réunion, les échanges suscités dans les ateliers et les interventions d’experts thématiques enrichissent la dimension cognitive des professionnels engagés. Sur le plan fonctionnel, ces responsables de PE sont encouragés à progresser dans plusieurs domaines classés en trois grandes catégories dans la grille Éveil : 1) la responsabilité environnementale ; 2) l’économie responsable et solidaire ; 3) la responsabilité sociale et sociétale (cf. tableau 2 pour une synthèse des compétences de la grille Éveil). L’évaluation et le plan d’action coconstruit qui en découle canalisent la trajectoire de progrès de l’entreprise et aident chaque responsable à préciser ou à redéfinir sa stratégie. Sur le plan relationnel, la démarche Éveil développe le capital social des participants. Elle favorise la coopération et la mutualisation des moyens et des compétences avec les autres acteurs du territoire (autres entreprises, collectivités territoriales, autres acteurs de l’ESS). La mise en réseau constitue d’ailleurs la principale motivation des entreprises qui entrent dans la démarche. Enfin, les métacompétences sont stimulées par la remise en cause qu’implique l’évaluation, par la confrontation des points de vue entre les différents acteurs et par les ateliers d’échanges qui favorisent les transferts d’expériences et de compétences entre partenaires. Ces derniers peuvent ainsi percevoir et saisir de nouvelles opportunités stratégiques cohérentes avec une politique RSE/DD. L’accompagnement proposé par CT se veut progressif, individualisé et pédagogique, et selon les difficultés éprouvées, les professionnels sont mis en relation avec d’autres acteurs du territoire susceptibles de les aider. Cependant, force est de constater que tous les participants ne progressent pas au même rythme. Si l’on compare, par exemple, S1, S2, S3, S4, S6 et S7, entrés dans la démarche la même année, en 2008, leurs notes (sur 100) ont progressé de 2 à 9 points. S3 a démarré avec le score le plus bas, augmentant de cinq points en quatre ans, tandis que S7, déjà très engagé à l’origine, n’a progressé que de deux points pendant la même période. Nous expliquons ce phénomène par deux raisons principales. D’une part, tous les responsables ne sont pas dotés identiquement en métacompétences. De ce fait, les capacités d’absorption, individuelles et organisationnelles, sont variables d’une structure à l’autre et certaines sont capables d’intégrer plus rapidement que d’autres de nouvelles compétences. D’autre part, il est plus difficile de progresser lorsqu’on est déjà très avancé car les marges de manoeuvre se réduisent. Le tableau 4 montre toutefois que toutes les structures participantes ont amélioré leur score, même lorsqu’elles sont entrées récemment dans la démarche (S17 a même réalisé une progression spectaculaire en un an, soit + 9 points, ce qui manifeste la forte implication de sa responsable).

Tableau 4

Condensation des données Cas Éveil : évolution de la base de compétences chez les participants

2.4. Discussion et conclusion

Cette recherche est partie du constat que l’entrepreneuriat social pouvait offrir des pistes crédibles pour faire émerger de nouvelles pratiques entrepreneuriales et managériales afin d’aider les entreprises de l’économie commerciale classique, en particulier les plus petites d’entre elles, à avancer sur la voie de la RSE et du DD. Or, malgré l’importance des enjeux que représentent la RSE et le DD pour les PE, la littérature en sciences de gestion a eu tendance à se focaliser sur les GE, elle s’est peu intéressée aux compétences qui constituent les forces de l’entrepreneuriat social et solidaire et elle a négligé les possibilités de transferts entre les deux formes d’entrepreneuriat, social et classique. L’étude réalisée visait à combler ce vide. Notre revue de littérature a mis en évidence les particularités des PE eu égard aux enjeux de la durabilité. Puis, les caractéristiques de l’entrepreneuriat social et solidaire en lien avec notre problématique ont été précisées. Les questions relatives aux compétences et à leur transfert étant centrales dans cette étude, elles ont été examinées selon une approche croisant GRH et MS. L’enquête empirique a été conduite auprès de Citoyens de la Terre en raison de l’immersion de cette association dans le monde de l’ESS et dans celui de l’économie commerciale qui confère au cas étudié un caractère typique et exemplaire de la problématique posée, autorisant un design enchâssé (Yin, 2003 ; Musca, 2006 ; Siggelkow, 2007).

Les résultats obtenus ont été présentés en deux volets. Dans le premier volet, les compétences clés des entrepreneurs solidaires étudiés ont été classées à partir des quatre dimensions du modèle de Delamare Le Deist et Winterton (2005) : cognitive, fonctionnelle, relationnelle (ou sociale) et les métacompétences, puis analysées en dégageant les forces et les faiblesses de l’entrepreneuriat social et solidaire. L’étude souligne la force de celui-ci dans les compétences relationnelles et les métacompétences. Intégrées dans de nombreux réseaux, ancrées dans leur territoire, animées par des valeurs éthiques et gouvernées selon des principes de démocratie participative, les entreprises de l’ESS développent un capital relationnel considérable qui contribue à l’efficience de leur activité productive en favorisant la quête de solutions collectives, la mutualisation des ressources et des compétences et la coopération par projets. Elles sont ainsi dotées de capacités leur permettant de gérer leurs différentes parties prenantes internes et externes, volontaires et involontaires, selon une approche responsable et durable. Une autre force majeure se situe dans les métacompétences que doivent déployer les entrepreneurs solidaires pour assurer le succès de leur projet. Tous les entretiens que nous avons menés mettent l’accent sur les capacités réflexives, de compréhension et d’analyse dont doit faire preuve l’entrepreneur solidaire. Celui-ci doit accepter la remise en cause et se montrer créatif. Il doit être capable de comprendre et d’analyser le contexte organisationnel pour s’y adapter. Il doit apprendre à apprendre, expérimenter et innover et réajuster sa stratégie organisationnelle en permanence. En institutionnalisant les systèmes d’apprentissage, en formalisant les valeurs et les principes humanistes de l’ESS dans des outils de gestion qu’il adapte à son projet économique et social, il enrichit ses connaissances et modifie ses systèmes de croyances et d’interprétation. Il favorise ainsi l’organisation apprenante par un apprentissage en double boucle (Argyris, 1995). L’un des freins majeurs au développement de l’ESS réside toutefois dans la maîtrise des compétences fonctionnelles qui reste aléatoire. Or, si l’entrepreneur solidaire doit mobiliser les mêmes outils que l’entrepreneur classique pour assurer le succès de son projet productif, il semble avoir des difficultés à être simultanément stratège, visionnaire et compétent en management, comptabilité, marketing, etc. La plupart des acteurs que nous avons interrogés soulignent les difficultés qu’éprouvent les entrepreneurs de l’ESS à se saisir des outils de gestion classiques. La question de la gestion du temps a également été abordée à plusieurs reprises, leur activité étant trop souvent tournée vers la recherche de financements. Bien que le niveau de qualification des entrepreneurs solidaires n’ait cessé de progresser au cours de ces dernières années, le manque d’entrepreneurs qualifiés et compétents se fait encore sentir dans l’ESS. Des compétences stratégiques, managériales et fonctionnelles classiques sont donc indispensables pour développer des entreprises de l’ESS déjà existantes qui ont un potentiel de croissance ; pour redresser celles qui sont en difficulté, sur des marchés très concurrentiels dans un contexte difficile (crise économique majeure, désengagement de l’État) ; pour concrétiser des « projets dormants » d’ESS sur les territoires ; pour reproduire sur d’autres territoires des initiatives innovantes ; ou encore pour assurer le renouvellement des dirigeants historiques de l’ESS qui partent à la retraite. Une modélisation des compétences de l’entrepreneur social et solidaire conclut le premier volet de cette étude.

Dans un second volet, nous nous sommes appuyés sur la démarche Éveil coordonnée par Citoyens de la Terre sur le pays d’Aubagne et de l’Étoile pour montrer que des transferts de compétences sont possibles entre des mondes entrepreneuriaux régis par des valeurs, des principes et des objectifs propres (relevant de « cités » différentes, comme les nomment Boltanski et Thévenot, 1991, dans le modèle sociologique des grandeurs). Notre enquête confirme qu’il existe bien un continuum entre l’objectif social et l’objectif commercial d’une organisation et que ces objectifs ne sont pas incompatibles. Des transferts de compétences entre entreprises classiques et entreprises solidaires doivent donc être favorisés tant pour assurer le succès de chacune que pour aider les premières à progresser vers des pratiques plus responsables. Après avoir suivi des formations de niveau master et des formations complémentaires en management, les dirigeants de CT se sont approprié les outils de gestion classiques et ils ont su les adapter à leur projet social. Au sein de Mesclun, ils échangent et mutualisent des ressources et des compétences avec d’autres acteurs de l’ESS. Ils connaissent donc parfaitement chacun de ces mondes entrepreneuriaux dont ils identifient clairement les forces et les faiblesses. Au gré de leurs projets, ils évoluent dans l’un et l’autre monde. En cohérence avec leur objet social, ils ont choisi de mettre cette expérience au service des professionnels du tourisme. Les artefacts produits dans le cadre de la démarche Éveil ont favorisé l’articulation et la codification des valeurs, des connaissances et des compétences développées par expérimentations successives au cours du temps par différents acteurs de l’ESS (Zollo et Winter, 2002). Ces outils constituent aujourd’hui encore la colonne vertébrale de la démarche Éveil. Cependant, cette dernière n’est pas figée. Elle vit et évolue en fonction des besoins des participants. Elle s’enrichit de leurs propres expérimentations, de leurs succès et de leurs échecs, mis au service du collectif. L’étude réalisée montre que les 17 structures artisanales et touristiques engagées en 2012 ont effectivement progressé sur la voie de la RSE et du DD, principalement grâce à la démarche Éveil. Des transferts de compétences de l’ESS vers les entreprises classiques sont observés dans les quatre dimensions retenues dans cette étude, y compris dans la dimension fonctionnelle, en particulier dans les domaines des achats responsables, de la conception des produits et de l’élargissement de l’offre à de nouvelles clientèles. La démarche Éveil crée un contexte facilitant le développement de compétences en interne et les transferts entre acteurs : climat de confiance, partage des informations et des connaissances, accompagnement individuel et plan d’action coconstruit assurant la recontextualisation des compétences, appropriation grâce à une mise en situation, apprentissages individuels et collectifs. Toutefois, le rythme de progression et les scores obtenus sont très variables entre les structures en raison des contingences propres à chacune (difficultés conjoncturelles, capacités d’absorption individuelles et organisationnelles différentes, degré d’avancement plus ou moins élevé au moment de l’entrée dans le réseau).

Ce faisant, l’article apporte une contribution à la littérature sur deux aspects majeurs. Premièrement, il offre un cadre théorique permettant de rendre compte des compétences clés de l’entrepreneuriat social et solidaire tout en éliminant les sources de confusion inhérentes à la diversité des présentations des référentiels généralement proposés. En modélisant ces compétences autour de quatre dimensions, l’étude réalisée enrichit la littérature en mettant l’accent sur les métacompétences qui favorisent les apprentissages et l’appropriation de nouvelles compétences par les acteurs en augmentant leurs capacités d’absorption. D’une part, l’étude améliore ainsi la compréhension des forces et des faiblesses de l’ESS en proposant une classification originale des compétences requises dans ce monde entrepreneurial. D’autre part, en faisant intervenir les métacompétences, l’étude établit un pont entre GRH et MS mettant l’accent sur une première étape de l’articulation entre les deux approches de la compétence. L’étude de cas montre, en outre, comment des transferts de compétences entre ESS et économie classique peuvent intervenir afin d’aider les dirigeants de PE poursuivant des objectifs de RSE/DD, souvent démunis pour accéder aux grands labels existants (écolabel européen, Green Globe, etc.) trop complexes et onéreux.

Deuxièmement, l’étude confirme la nécessité pour les entreprises de rechercher de nouvelles voies afin d’échapper à ce que Pacheco, Dean et Payne (2010) nomment le dilemme de la green prison. En effet, même si l’entrée dans le réseau Éveil est gratuite, la participation demandée peut être coûteuse en temps, efforts, énergie, investissements d’adaptation. Si les entreprises persistent dans leurs efforts de progrès au sein du réseau, c’est qu’elles y trouvent des intérêts : amélioration de leur capital social, nouvelles opportunités entrepreneuriales, développement en interne et en externe de compétences, préparation aux évolutions futures du marché. Les investissements nécessités sont compensés par les économies réalisées dans les activités d’exploration (nouvelles idées, compétences, orientations stratégiques, partenaires commerciaux ; March, 1991) et par l’amélioration de l’image (effet réputation).

Sur le plan managérial, cette recherche montre qu’il n’y a pas de fatalité : les PE qui le souhaitent peuvent progresser sur la voie de la durabilité. Grâce au dispositif déployé dans le cadre de la démarche Éveil, des PE, souvent démunies sur le plan financier et managérial, ont pu réorienter leur stratégie en cohérence avec leurs objectifs de RSE et de DD, elles ont accru leur capital social et, malgré les difficultés occasionnées par la crise, elles peuvent accéder à des ressources matérielles et immatérielles qui les aident à atteindre leurs objectifs. Nous voyons cependant une certaine fragilité dans le dispositif déployé en raison de sa dépendance aux financements publics. Tout changement d’orientation politique sur le territoire est donc vecteur de risques. Par ailleurs, les porteurs du projet ont conscience que l’appropriation des connaissances et des compétences qu’ils s’efforcent de transférer chez les participants de la démarche n’est pas automatique, même si les métacompétences sollicitées contribuent à augmenter progressivement les capacités d’absorption de ces derniers.

L’étude effectuée présente également des limites que des recherches futures devraient s’efforcer de repousser. Sur le plan méthodologique, nous avons privilégié une étude de cas unique à visée exploratoire avec design enchâssé. Ce type de méthodologie ne peut prétendre qu’à une généralisation analytique et non statistique des résultats (Yin, 2003). Par conséquent, les résultats obtenus, en particulier le modèle des compétences de l’entrepreneur social et solidaire proposé, mériteraient d’être confrontés aux réalités rencontrées sur d’autres terrains d’étude. De même, la compréhension des mécanismes de transfert de compétences entre acteurs des deux mondes entrepreneuriaux nécessiterait des investigations plus approfondies. Enfin, le cas étudié apporte des éclaircissements sur le transfert de certaines compétences de l’ESS vers l’entreprise classique, mais il ne permet pas de rendre compte des transferts de sens contraire, pourtant perçus et jugés importants par les acteurs interrogés. Il y a là de nouvelles pistes de recherche à ouvrir dans le cadre de notre programme de recherche.

Appendices

Notes biographiques

Corinne Van der Yeught est maître de conférences en sciences de gestion à l’IAE de Toulon. Elle est membre du groupe de recherche en management (GRM EA 4711) et elle est responsable du master « Développement stratégique et durable des organisations ». Ses enseignements portent principalement sur le management stratégique, le marketing et le développement durable et ses travaux de recherche portent sur la RSE et le développement durable, avec le tourisme comme champ d’application. Adresse : IAE de Toulon, avenue de l’Université, 83957 La Garde, France.

Line Bergery est maître de conférences habilitée à diriger des recherches en sciences de gestion. Elle est membre du groupe de recherche en management (GRM EA 4711) et elle est responsable du master « Tourisme durable » à l’Université du Sud Toulon-Var. Ses enseignements et ses recherches portent principalement sur le management stratégique, le développement durable et les valeurs. Elle s’intéresse aux nouvelles formes d’organisation qui redéfinissent la compétence au sein de l’entreprise. Elle a coordonné deux ouvrages collectifs publiés en 2011 aux Éditions Hermès Lavoisier : L’alter management et Le management par les valeurs. Adresse : IUT de Toulon, avenue de l’Université, 83957 La Garde, France.

Notes

-

[1]

Nos très sincères et chaleureux remerciements à Virginie Vaicbourdt et Axel Frick, entrepreneurs solidaires, fondateurs et dirigeants de l’association Citoyens de la Terre, coordonnateurs de la démarche Eveil-Tourisme, qui nous ont donné accès à toutes les données, ont répondu à toutes nos questions et nous ont aidées pour réaliser l’étude de cas ; à Natalia et Michel pour les traductions ; à Benoît Hamon, président de l’APEAS (Agence provençale pour une économie alternative et solidaire), et à Isabelle Schemoul, chargée de mission au conseil général des Bouches-du-Rhône, pour les entretiens qu’ils nous ont accordés ; à la communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Étoile, la DREAL PACA, la région PACA, le conseil général des Bouches-du-Rhône qui soutiennent et financent la démarche Éveil-Tourisme sur le pays d’Aubagne et de l’Étoile et à la communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée, le conseil général du Var et l’Université du Sud Toulon-Var qui soutiennent et financent la diffusion de la démarche dans le Var ainsi que la valorisation scientifique de la recherche.

-

[2]

Selon la classification retenue par la Commission européenne, les TPE ont moins de 10 salariés et réalisent un CA annuel inférieur à 2 millions d’euros, les PE ont entre 10 et 49 salariés et réalisent un CA annuel inférieur à 10 millions d’euros, les ME ont entre 50 et 249 salariés et réalisent un CA annuel inférieur à 50 millions d’euros.

-

[3]

Conseil des entreprises, employeurs et groupements de l’économie sociale, octobre 2010.

-

[4]

En provençal, le mesclun est un mélange de jeunes pousses et de salades.

-

[5]

Centre permanent d’initiation à la forêt provençale, Loubatas à Peyrolles-en-Provence (premier écogîte des gîtes de France), Marais du Vigueirat en Camargue (site écotouristique certifié E-MAS), CPIE Côte provençale à la Ciotat (centre de loisirs écotouristiques), Parc Aoubré, parc de loisirs en forêt dans le Var, labellisé PEFC.

-

[6]

Chaque critère de la grille Éveil est noté de 0 à 4 (maximum possible en fonction du contexte organisationnel).

-

[7]

Réalisé dans le cadre du programme Leonardo da Vinci et publié en février 2003 dans Le Cahier de l’UCE (Université coopérative européenne).

-

[8]

« Le respect de toute forme de vie et le droit à une vie en dignité, la préférence pour le dialogue plutôt que pour la violence, la compassion et l’attention aux autres, la solidarité et l’hospitalité, la véracité et la sincérité, la paix et l’harmonie, la justice et l’équité, la préférence pour le bien commun plutôt que pour l’intérêt particulier », extrait de Alliance pour un monde responsable, pluriel et solidaire, <http://www.alliance21.org/fr/themes/ charter/docs/charter_finale1101_fr.pdf>.

-

[9]

Extraits d’entretiens (28 novembre 2011).

Bibliographie

- Acquier, A. et F. Aggeri (2007), « Une généalogie de la pensée managériale sur la RSE », Revue française de gestion, vol. 11, no 180, p. 131-157.

- Argyris, C. (1995), Savoir pour agir. Surmonter les obstacles à l’apprentissage organisationnel, Paris, InterÉditions.

- Austin, J., H. Stevenson et J. Wei-Skillern (2006), « Social and commercial entrepreneurship : same, different, or both ? », Entrepreneurship, Theory & Practice, vol. 30, no 1, p. 1-22.

- Bacq, S. et F. Janssen (2008), « Définition de l’entrepreneuriat social : revue de littérature selon les critères géographique et thématique », IXe Conférence internationale francophone en entrepreneuriat et PME, Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, octobre.

- Bacq, S. et F. Janssen (2011), « The multiple faces of social entrepreneurship : a review of definitional issues based on geographical and thematic criteria », Entrepreneurship & Regional Development, vol. 23, nos 5-6, p. 373-403.

- Belley A., L. Dussault et J. Lorrain (1998), « Les compétences des entrepreneurs : élaboration et validation d’un questionnaire », IVe Conférence internationale francophone en entrepreneuriat et PME, Metz-Nancy, octobre.

- Berger-Douce, S. (2008), « Rentabilité et pratiques de RSE en milieu PME, premiers résultats d’une étude française », Management et Avenir, no 15, p. 9-29.

- Boltanski, L. et L. Thévenot (1991), De la justification : les économies de la grandeur, Paris, Gallimard.

- Bon, V. (2007), « Engagement sociétal et visions partenariales de la moyenne entreprise », Management & Avenir, cahier spécial piloté par L. Boyer et M. Divay, « Vers une théorie de la moyenne entreprise », no 11, p. 203-214.

- Bon, V. (2009), « Le développement durable : des fondements pour l’entreprise aux écueils managériaux », Management et Avenir, vol. 9, no 29, p. 172-190.