Abstracts

Résumé

L’analyse longitudinale des données de recensement les plus récentes confirme la faiblesse du français en regard de l’anglais comme langue d’assimilation à Montréal, ainsi que l’emballement de l’anglicisation des francophones à l’extérieur du Québec et du Nouveau-Brunswick. Étant donné la stabilisation de la sous-fécondité des populations anglophone et francophone à des niveaux semblables, le préjudice démographique que cause à la population de langue française le pouvoir d’assimilation disproportionné de l’anglais ressort directement de la comparaison du profil des deux populations selon l’âge : les générations anglophones se remplacent aussi bien au Québec que dans le reste du Canada, alors que le déficit entre les générations francophones mène au déclin des effectifs au Québec comme dans l’ensemble du Canada français.

Abstract

A longitudinal analysis of the most recent census data confirms the weakness of French compared to English as a language of assimilation in Montreal, as well as growth in the speed of anglicization of the Francophones outside Québec and in New Brunswick. In view of the stabilization of the low fertility rate in the Anglophone and Francophone populations at similar levels, the demographic loss to the French-speaking population caused by the disproportionate power of assimilation of English is directly reflected in a comparison of the age profiles of the two populations : the Anglophone generations are being replaced both in Québec and in the rest of Canada, whereas the deficit between the Francophone generations is leading to a decline in the population groups both in Québec and French Canada as a whole.

Article body

L’implosion démographique des sociétés industrialisées les conduit de façon générale à recourir à une immigration substantielle et soutenue pour pallier les éventuelles difficultés économiques qu’entraîneraient le vieillissement de leur population, la raréfaction de leur main-d’oeuvre ou le rétrécissement de leur marché de consommation interne. Pour les plus petites d’entre elles, pareil recours à l’immigration peut susciter une difficulté additionnelle, à savoir comment garantir la pérennité de leurs langues et cultures, déjà fortement influencées par celles des sociétés développées plus importantes. Cette problématique distingue avec une acuité particulière la situation actuelle du Canada français de celle du Canada anglais. Alors que, pour le premier, assurer son avenir démographique tout en maintenant sa spécificité culturelle représente un défi de taille, il n’en va pas de même pour le second qui compte une population plus imposante et dont la langue et la culture s’appuient sur le rayonnement mondial de celles des États-Unis. Le présent article met à contribution les données de recensement les plus récentes dans le but de mieux faire ressortir les enjeux démographiques distincts que leur sous-fécondité endémique pose désormais aux deux sociétés en cause.

L’importance de la langue comme fondement de l’originalité culturelle du Canada français nous conduit à définir celui-ci par la population canadienne ayant le français comme langue première. Pour le Canada français, l’enjeu revient alors à assurer l’avenir de la population de langue française maintenant que sa surfécondité est chose du passé. L’approche comparative nous porte à entendre de même par Canada anglais la population dont l’anglais est la langue première.

La langue première d’un individu peut renvoyer à sa langue maternelle ou à sa langue d’usage à la maison. La langue d’usage nous offre évidemment l’information la plus actuelle : au dernier recensement, un Canadien sur dix avait délaissé sa langue maternelle comme langue d’usage au foyer. Nous n’emploierons les vocables francophone, anglophone et allophone qu’en rapport avec les données sur la langue maternelle, pour désigner respectivement les personnes de langue maternelle française, anglaise et autre. Un nombre marginal de personnes déclarent deux ou plusieurs langues maternelles ou d’usage : à des fins de comparaison avec les données du recensement de 1971, simplifiées au préalable par Statistique Canada, nous avons pour les recensements de 1981 à 1996 réparti les déclarations de langue maternelle ou d’usage doubles ou multiples de façon égale entre les langues déclarées.

1. Le déséquilibre linguistique

La monographie de Statistique Canada portant sur la langue au recensement de 1996 situe assez bien les enjeux qui nous intéressent. Compte tenu de la sous-fécondité que partagent les populations de langue française et de langue anglaise, « sans la croissance résultant de l’immigration et des transferts linguistiques, les populations francophone et anglophone du Canada verraient toutes deux leur effectif diminuer dans le long terme » (Marmen et Corbeil, 1999, p. 62). Ses auteurs précisent que parmi les personnes recensées qui ont déclaré avoir immigré au Canada depuis 1951, le recensement de 1996 comptait 1,4 million d’immigrés anglophones en regard de seulement 159 000 francophones dont les trois quarts ont élu domicile au Québec. L’immigration internationale fournit donc un apport direct appréciable à la population anglophone du Canada alors que sa contribution immédiate à la population francophone est relativement minime. Quant à sa contribution indirecte par l’intermédiaire de l’assimilation linguistique[1] des très nombreux immigrés allophones et de leurs descendants – les premiers comptaient en 1996 pour plus de 65 % de la population née à l’étranger –, la même chose est vraie : l’immigration allophone « est venue grossir considérablement les effectifs de la population anglophone, […] mais n’a constitué qu’un apport négligeable pour la population francophone » (Marmen et Corbeil, 1999, p. 85).

Cependant, les analystes de Statistique Canada tendent à faire jouer en sourdine ce rôle de l’assimilation, mécanisme par lequel l’immigration allophone contribue de façon décisive au déséquilibre croissant entre le Canada anglais et le Canada français. Par exemple, à propos du déclin consécutif du poids de la population francophone au Canada, qui est passé de 29,0 à 23,5 % entre 1951 et 1996, Marmen et Corbeil (1999) expliquent que « les deux principaux facteurs qui ont contribué à ce déclin ont été la baisse de l’indice de fécondité des femmes francophones et l’immigration au Canada de nombreuses personnes de langue maternelle autre que française » (Marmen et Corbeil, 1999, p. 85 ; voir aussi Lachapelle, 1998, p. 18). Puisque plus de trois millions de ces dernières étaient des allophones, le poids de la population anglophone aurait dû fléchir sensiblement aussi, d’autant plus que la fécondité anglophone a baissé aussi vite et au même niveau que la francophone. Or, le poids des anglophones au Canada est demeuré presque parfaitement stable depuis la Seconde Guerre mondiale, oscillant faiblement autour de 60 %. C’est que l’anglais exerce auprès des allophones une puissance d’assimilation autrement plus forte que celle du français : malgré les progrès récents du français au Québec, dans l’ensemble du Canada l’anglais attire encore, selon le recensement de 1996, plus de 95 % des allophones qui adoptent une nouvelle langue d’usage, contre moins de 5 % pour le français. Et les allophones anglicisés transmettent l’anglais comme langue maternelle à leurs enfants éventuels. Un troisième facteur intervient ainsi de manière importante dans la baisse du poids des francophones, soit le fait que le Canada français ne recrute pas par le même mécanisme une part adéquate de nouveaux locuteurs. C’est justement ce non-dit relatif quant au rôle clé du phénomène d’assimilation que nous voulons mettre en évidence.

La disproportion actuelle entre le pouvoir d’assimilation de l’anglais et du français cause en fait un grave préjudice démographique à la population de langue française. L’avenir est rose pour la population de langue anglaise : « Si l’immigration continue de favoriser la croissance du groupe anglophone et que la fécondité des deux groupes de langue officielle se maintient au niveau actuel, il est probable que tant le nombre d’anglophones que leur proportion au sein de la population augmenteront dans l’avenir » (Marmen et Corbeil, 1999, p. 88). Mais pour la population de langue française, l’avenir s’annonce plutôt gris : « Il est difficile d’imaginer un scénario raisonnable qui pourrait renverser la tendance à la baisse du poids des francophones dans l’ensemble du pays » (Marmen et Corbeil, 1999, p. 87). Notons qu’en ce qui concerne les francophones, on ne parle que de leur poids et non de leur nombre. Il y a du non-dit là aussi. Car la baisse en chiffres absolus de la population du Québec, prévue pour environ 2021, devient à chaque recensement plus inéluctable (Termote, 1999, p. 99). Conclusion logique, la population de langue française au Canada se trouvera alors en baisse non seulement en pourcentage de la population mais également en nombres absolus.

Au moment où la société québécoise s’engageait dans un régime de sous-fécondité, divers intervenants étaient bien conscients des conséquences de cette implosion démographique pour sa population de langue française, ainsi que de la puissance assimilatrice disproportionnée de l’anglais, tout particulièrement dans la région de Montréal. Reconnaissant le peu de succès obtenu par d’autres pays industrialisés dans leurs tentatives de redresser leur fécondité, les démographes de la Commission Gendron ont recommandé d’agir prioritairement sur l’assimilation : « L’intervention la plus accessible porterait donc sur les transferts linguistiques […] Stimuler le français, par exemple dans l’enseignement ou dans le travail, augmenterait sans doute les transferts linguistiques au profit du français » (Charbonneau et Maheu, 1973, p. 303). Et les gouvernements ont agi. D’abord celui de Robert Bourassa, fort des tout nouveaux résultats du recensement de 1971 sur les transferts linguistiques, avec la loi 22 qui visait à attirer les immigrants allophones vers le français, entre autres en réduisant l’accès à l’école anglaise et en faisant la promotion du français dans le monde du travail. Puis celui de René Lévesque qui, dans son énoncé de politique de mars 1977, a placé l’enjeu démographique au tout premier rang de son analyse de la situation conduisant à la loi 101 :

Les francophones, comme leur langue, sont dominés et menacés dans leur existence […] Si l’évolution démographique du Québec se maintient, les Québécois francophones seront de moins en moins nombreux […] Devant ces prévisions, comment n’aurait-on pas pensé que pour l’avenir linguistique du Québec, il fallait orienter les options linguistiques des immigrants ? […] l’immigration est appelée à jouer un rôle de plus en plus important dans l’accroissement démographique, en raison de la diminution du taux de natalité. Or il arrive que les immigrants s’intègrent très souvent au groupe anglophone, particulièrement dans la région métropolitaine de Montréal.

Gouvernement du Québec, 1977, p. 6-7

Si les administrations subséquentes ont été moins portées à reconnaître aussi explicitement la préoccupation démographique comme motivation et justification de la politique linguistique québécoise, il n’en demeure pas moins essentiel dans cette perspective de faire le point sur l’évolution de l’assimilation au Québec et son incidence sur le remplacement des générations francophones et anglophones.

À l’aune des interventions québécoises, les mesures adoptées par le gouvernement fédéral et ceux des autres provinces pour stimuler l’usage du français paraissent bien superficielles. Elles n’ont pas l’envergure nécessaire pour assurer la francisation d’une fraction significative des allophones à l’extérieur du Québec, ni même pour faire seulement contrepoids aux profondes mutations sociales qui rendent les minorités francophones plus sensibles au pouvoir d’attraction de l’anglais (Bernard, 1990 et 1998 ; Lafontant et Martin, 2000). Le Nouveau-Brunswick fait toutefois figure d’exception. Grâce à leur ténacité et à leur poids électoral, les Acadiens de cette province disposent d’une loi sur les langues officielles (1969) semblable à celle du niveau fédéral, d’un réseau assez complet d’institutions de langue française qu’ils gèrent eux-mêmes et d’une quasi-reconnaissance en tant que peuple (loi 88 enchâssée en 1993 dans la constitution). Il sera par conséquent instructif de tracer aussi le mouvement de l’assimilation touchant les différentes minorités francophones, d’en apprécier l’incidence sur le remplacement actuel de leurs générations, puis de mettre ces observations en perspective par rapport au fonctionnement des mêmes mécanismes auprès de la population de langue anglaise du reste du Canada.

Nous proposons donc un chassé-croisé comparatif à quatre grandes composantes, recoupant deux langues, le français et l’anglais, et deux territoires, le Québec et l’ensemble des autres provinces, en apportant les distinctions régionales qui s’imposent quant au dernier de ces éléments. Nous évaluerons tout d’abord attentivement le mouvement de l’assimilation de 1971 à 1996, puis le remplacement des générations au sein de chacune des majorités et minorités de langues officielles. Quelques observations touchant la migration interprovinciale viendront nuancer au besoin nos conclusions quant à l’avenir des populations à l’étude.

2. Tendances récentes de l’assimilation individuelle

Les données des recensements nous permettent de mesurer l’assimilation linguistique individuelle en comparant, pour chaque personne recensée, sa langue maternelle (première langue apprise à la maison et encore comprise) et sa langue d’usage (langue parlée le plus souvent par l’individu à la maison). On relève ainsi un cas de transfert linguistique lorsque la langue maternelle d’une personne diffère de celle qu’elle parle le plus souvent au foyer au moment du recensement.

Outre le fait que le recensement de 1971 soit le premier à nous renseigner sur la langue d’usage, d’autres raisons l’imposent comme point de départ. Il suit de très près l’entrée en vigueur de la loi sur les langues officielles du Canada, adoptée en 1969. Il précède de peu l’époque de la loi 22, adoptée en 1974. Il marque aussi le début d’une nouvelle ère en matière d’immigration au Québec : c’est parmi la cohorte d’allophones immigrés au Québec en 1971-1975 que la part du français relativement à celle de l’anglais dans l’assimilation linguistique des allophones a, pour la première fois, dépassé le seuil de 50 % (Termote et Gauvreau, 1988). Pour la première fois aussi, la majorité de cette cohorte était formée de francotropes, c’est-à-dire de personnes de langue portugaise, espagnole, roumaine, créole, arabe, vietnamienne, khmère ou laotienne, que la langue maternelle latine ou l’histoire de leur pays d’origine oriente plutôt vers le français que vers l’anglais. Le choix de 1971 donne enfin le plus de temps possible aux tendances réelles de s’exprimer par delà les difficultés techniques éventuelles que pose la comparaison de données provenant de recensements différents.

Sur ce point, il faut insister : l’évaluation de la série de données recueillies en 1991 et 1996 confirme que leur comparaison avec l’ancienne série provenant des recensements de 1971, 1981 et 1986 fait sérieusement problème. Le nouveau questionnaire introduit en 1991, dont le module de questions linguistiques a été reconduit tel quel en 1996, a produit un renforcement arbitraire du pouvoir d’assimilation du français au Québec relativement aux recensements antérieurs. Il en va de même pour celui de l’anglais dans le reste du Canada. Il convient d’en tenir compte dans l’interprétation du mouvement des données.

Cette rupture de comparabilité a toutefois joué moins fortement dans les unités géographiques où l’importance relative des majorités est moins élevée. Pour cette raison, nous porterons une attention spéciale aux tendances de l’assimilation dans les régions métropolitaines de Montréal et d’Ottawa-Hull, lieux de contact majeur entre l’anglais et le français.

Nous examinerons de près aussi l’évolution des données linguistiques entre 1991 et 1996. Car la comparabilité exceptionnelle de cette nouvelle série, aussi courte soit-elle, permet de mieux distinguer les mouvements réels de l’assimilation de ceux qui découlent simplement de l’adoption d’un nouvel instrument d’observation, voire de réaliser des analyses longitudinales probantes en fonction de cohortes de naissance et d’immigration. Enfin, l’extrapolation des tendances relevées au cours de la période 1991-1996 nous fournira un moyen d’estimer l’ampleur réelle des mêmes mouvements entre 1986 et 1991, de raccorder de la sorte la nouvelle série de données à l’ancienne et, partant, de mieux apprécier l’évolution de l’assimilation sur l’ensemble du quart de siècle à l’étude.

Au Québec

Les informations présentées au tableau 1 indiquent une amélioration assez marquée de la position du français, notamment en ce qui regarde le solde de l’assimilation (bas du tableau), qui équivaut à la différence entre les populations de langue d’usage et de langue maternelle françaises. Mais pour compléter, il faut ajouter que ce solde était devenu légèrement négatif aux recensements de 1981 et de 1986, ce qui met en évidence la rupture de comparabilité provoquée par le questionnaire de 1991. Cette régression initiale provenait autant de la stagnation du taux de francisation relative des allophones (milieu du tableau), lequel est passé de 27,4 % en 1971 à 26,6 % en 1981 et à 25,9 % en 1986[2], que du maintien d’un nombre significatif de transferts nets du français à l’anglais (haut du tableau), lequel est passé de 24 455 en 1971 à 24 235 en 1981 puis à 39 444 en 1986. Examinons chacun de ces deux points de plus près.

Tableau 1

Évolution de l’assimilation individuelle au Québec

En ce qui concerne la francisation relative des allophones, nous avons déjà approfondi quelque peu la cause de la brusque hausse survenue entre la première série de valeurs et la seconde, qui coïncide avec l’introduction du questionnaire de 1991 (Castonguay, 1997a, p. 477). Nous pouvons maintenant ajouter que les données idéalement comparables de 1991 et 1996 indiquent une hausse sensible du taux qui est passé, selon le tableau 1, de 35,8 à 39,8 %, soit un gain de quatre points de pourcentage au cours du dernier lustre. Et préciser, quant à la tendance antérieure à 1991, que si une comparaison naïve des données porte à croire que la francisation relative des allophones aurait subitement fait un bond prodigieux – comme Statistique Canada (1993, p. 12) l’a prétendu[3] – de dix points de pourcentage en l’espace de cinq ans seulement, passant de 25,9 % en 1986 à 35,8 % en 1991, il serait plus plausible de supposer, vu la taille et la composition comparables des cohortes allophones immigrées en 1986-1991 et 1991-1996, que la part du français a connu une amélioration du même ordre entre 1986 et 1991 qu’entre 1991 et 1996, soit d’environ quatre points de pourcentage. Cela permet d’estimer que le questionnaire de 1991 aurait produit une hausse artificielle de jusqu’à six points de pourcentage dans la part du français selon la nouvelle série de données en regard de l’ancienne. Le progrès effectivement réalisé entre 1971 et 1996 ne serait donc pas aussi grand qu’à première vue.

La part de 39,8 % pour le français en 1996 reste par ailleurs bien en-deçà d’une répartition équilibrée des transferts allophones entre le français et l’anglais. Si l’on prenait le rapport de six francophones pour un anglophone comme base de calcul – ce qui serait généreux quant à la part de l’anglais vu que le rapport était de plus de 6 à 1 au Québec en 1971 et de plus de 9 à 1 en 1996 – cette position d’équilibre voudrait que la part du français dans l’assimilation des allophones soit de plus de 85 %, et que celle de l’anglais soit de moins de 15 %.

La hausse récente de la part du français n’en demeure pas moins un progrès réel. Ses causes ressortaient déjà clairement des données recueillies au recensement de 1986 (Castonguay, 1994). Il s’agit, en tout premier lieu, de la prépondérance des francotropes parmi la cohorte d’immigrants allophones arrivés en 1971-1975, qui a aussitôt hissé au-dessus du seuil de 50 % la part du français dans l’assimilation de cette cohorte ; en second lieu, des nouveaux régimes scolaires de la loi 22 et, surtout, de la loi 101 qui ont ensuite fait passer cette part à environ 67 % parmi la cohorte immigrée en 1976-1980.

Toutefois, il est également bien connu que la part du français ne progresse plus parmi les allophones arrivés depuis. Le recensement de 1991, puis celui de 1996 sont venus confirmer qu’elle demeure d’environ les deux tiers parmi chacune des cohortes successives immigrées en 1981-1985, 1986-1990 et 1991-1996 (Castonguay, 1997a et 1998b). Néanmoins, cela fait progresser la francisation relative de l’ensemble de la population allophone, au fur et à mesure que les nouvelles cohortes s’ajoutent à la population d’immigration plus ancienne ou née au Québec.

Après l’entrée en vigueur de la loi 101, la part du français s’est rapprochée du point d’équilibre de 85 % uniquement parmi la petite fraction d’immigrés allophones qui étaient âgés de moins de 15 ans à leur arrivée au Québec, soit les seuls à avoir été touchés directement par le nouveau régime scolaire. Nous avons d’ailleurs relevé après chacun des trois derniers recensements que celui-ci paraît être l’unique disposition de la loi 101 qui soit parvenue à faire augmenter de façon sensible l’attrait relatif du français. La francisation du milieu de travail, en particulier, ne semble pas avoir réussi à faire mieux que de maintenir la francisation relative de la grande majorité des immigrés allophones, qui arrivent au Québec âgés de 15 ans ou plus, au niveau déjà atteint grâce au poids prépondérant des francotropes dans l’immigration allophone depuis 1971. De toute évidence, c’est la sélection des immigrants, et non la loi 101, qui a le plus contribué à hausser la part du français dans l’assimilation des allophones.

Il est clair qu’à ce rythme, la francisation relative des allophones n’atteindra jamais le point d’équilibre de 85 % sans une nouvelle modification majeure des paramètres qui déterminent leur orientation linguistique. C’est largement impossible, vu que l’anglais continue à dominer très nettement le français dans l’assimilation des allophones nés au Québec ou immigrés avant 1971, et que la part du français stagne à environ 67 % chez ceux qui sont arrivés depuis 1976.

Regardons maintenant de plus près la tendance des transferts nets du français à l’anglais, soit la différence entre le nombre de francophones anglicisés et le nombre d’anglophones francisés. À première vue, cette anglicisation nette des francophones (haut du tableau) observée en 1971 serait à peu près entièrement disparue en 1996. La vérification longitudinale des données de 1986 et 1991 par cohortes de naissance indique cependant une hausse artificielle non négligeable des transferts bruts de l’anglais au français à l’extérieur des régions de Montréal et de l’Outaouais, soit dans la partie du Québec où la population anglophone est extrêmement minoritaire. Cette hausse plutôt suspecte s’est produite dès l’introduction du nouveau questionnaire en 1991[4].

Un examen du phénomène sous un autre angle montre en plus que selon les données de recensement sur l’aptitude à soutenir une conversation en anglais ou en français, les anglophones francisés énumérés au Québec en 1991 et 1996 auraient perdu l’usage actif de leur langue maternelle plus souvent que ne l’ont fait les francophones anglicisés à l’extérieur du Québec. Autrement dit, l’incidence de l’unilinguisme français chez les anglophones francisés au Québec serait plus élevée que l’incidence de l’unilinguisme anglais chez les francophones anglicisés hors Québec. C’est tout à fait invraisemblable, compte tenu de la domination absolue de l’anglais en matière d’assimilation à l’extérieur du Québec et de la position autrement plus ambiguë du français sur ce plan au Québec. Ce paradoxe suggère fortement qu’une portion significative des transferts bruts de l’anglais au français énumérés au Québec aux recensements plus récents sont attribuables à des erreurs de réponse à la question sur la langue maternelle de 1991 et 1996, dont la mauvaise formulation est notoire[5]. Un certain nombre de francophones qui ont appris l’anglais en bas âge mais qui se jugeaient incapables de le parler en 1996 se seraient déclarés par erreur de langue maternelle anglaise. Ce cas de figure serait naturellement plus fréquent dans les parties du Québec où la population anglophone est très minoritaire, et où l’occasion de pratiquer l’anglais est corrélativement très faible pour les membres de la majorité francophone.

Que près de la moitié des cas de transfert de l’anglais au français au Québec soient le fait de personnes qui se sont en même temps déclarées d’origine française rehausse encore davantage l’impression qu’une partie appréciable des transferts bruts de l’anglais au français sont des erreurs de réponse de la part de personnes qui sont en réalité de langue maternelle française. C’est du moins ce que laissaient toujours entrevoir les données de 1991, avant qu’Ottawa ne détruise la validité des données sur l’origine ethnique en faisant la promotion de la mystifiante catégorie « canadienne » dans la liste de réponses proposées à la question en cause au recensement de 1996[6].

En revanche, les données pour 1991 et 1996 au tableau 1 suggèrent qu’il existe réellement une modeste tendance à la baisse de l’anglicisation nette des francophones à l’échelle du Québec. Le tamisage migratoire interprovincial peut en être cependant la cause, les francophones anglicisés étant davantage portés que les anglophones francisés à quitter le Québec pour une autre province. Quoi qu’il en soit, nous verrons que l’anglicisation nette des francophones est loin d’être disparue dans les régions de Montréal et de l’Outaouais.

Il faut noter enfin que selon ce premier tableau, l’anglais a aussi amélioré de façon appréciable son bilan au Québec en matière d’assimilation auprès de la population allophone. Le questionnaire de 1991 semble toutefois avoir exercé là aussi un certain effet inflationniste.

À Montréal

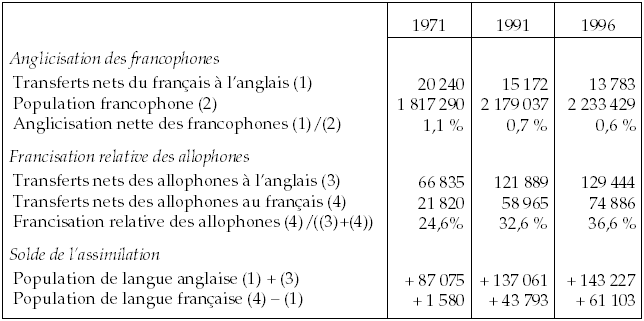

La majorité francophone représente 67,9 % de la population de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal en 1996. Le fait que la majorité linguistique y soit plus faible que dans l’ensemble du Québec paraît avoir donné moins de prise à l’inflation de l’assimilation provoquée par le questionnaire de 1991. Statistique Canada a toutefois beaucoup changé la délimitation de la RMR depuis 1971, ce qui crée une difficulté de comparaison d’une autre nature. La RMR de Montréal comprend en 1996 de nombreuses municipalités – dont plusieurs à forte majorité francophone – qui ne s’y trouvaient pas en 1971. Toutefois, les données présentées pour 1991 et 1996 au tableau 2 concernent la même délimitation territoriale, soit celle retenue par Statistique Canada pour 1996.

La première section du tableau montre qu’il existe toujours une anglicisation nette des francophones dans la région. Elle semble en baisse depuis 1971, quoique ce mouvement pourrait s’expliquer entièrement par le tamisage migratoire interprovincial que nous venons tout juste d’évoquer. Que la baisse se soit poursuivie au même rythme entre 1971 et 1991 qu’entre 1991 et 1996 suggère que la rupture de comparabilité causée par le questionnaire de 1991 a moins joué dans la RMR. Notons que des transferts nets de ce type affectent doublement l’équilibre entre le français et l’anglais : en 1996, par exemple, il s’agit à la fois d’une perte nette de 13 783 locuteurs du français en tant que langue première et d’un gain net d’autant de locuteurs de l’anglais, langue première, qui se répercutent tant sur le solde de l’assimilation pour le français que sur celui pour l’anglais.

Tableau 2

Évolution de l’assimilation individuelle dans la RMR de Montréal

À la deuxième section, on constate sans surprise que la francisation relative des allophones est plus faible à Montréal que pour le Québec dans son ensemble. Il faut ajouter qu’une répartition équilibrée des transferts des allophones, fondée sur la population régionale de 1996, accorderait au français une part un peu moins élevée que celle fondée sur la population de l’ensemble du Québec. Le rapport actuel de cinq francophones pour un anglophone dans la RMR donnerait 83 % comme point d’équilibre pour la francisation relative des allophones à Montréal.

Une autre façon de mettre en relief l’attrait relatif actuel de l’anglais et du français auprès des allophones est de diviser le rapport du nombre net d’allophones anglicisés au nombre net d’allophones francisés (129 444 / 74 886) par celui des anglophones aux francophones dans la RMR en 1996 (451 264 / 2 233 429). Cela donne 8,6 comme facteur, ce qui veut dire qu’en regard de l’importance relative des populations anglophone et francophone en présence, le pouvoir d’assimilation de l’anglais auprès des allophones à Montréal est plus de huit fois et demie celui du français. Le rapport serait de 1,0 si l’on observait une répartition régionale équilibrée des allophones entre le français et l’anglais. Un calcul semblable donnait 9,3 comme valeur de ce facteur en 1971.

Du fait que neuf allophones sur dix s’établissent dans la région métropolitaine, les réserves exprimées ci-dessus touchant le gain apparent de 12 points de pourcentage entre 1971 et 1996 dans la francisation relative des allophones au Québec s’appliquent au même gain à Montréal : une partie substantielle provient du changement d’instrument d’observation en 1991. Sur les 25 années à l’étude, la progression réelle de la francisation relative à Montréal serait donc inférieure à 12 points. C’est peu.

Mais mettons plutôt à profit la comparabilité exemplaire des données de 1991 et 1996 pour vérifier les causes du progrès de la francisation relative des allophones à Montréal, qui est passée de 32,6 à 36,6 % au cours du dernier lustre. Ce gain de 4 points de pourcentage serait, pour l’essentiel, bien réel. Cependant, 3 de ces 4 points s’expliquent d’emblée par l’arrivée d’une nouvelle cohorte – à 52 % francotrope – d’immigrants allophones entre 1991 et 1996. En effet, si l’on soustrait des statistiques de 1996 celles qui concernent la cohorte immigrée dans la RMR entre mai 1991 et mai 1996, la part du français ne marque qu’un progrès de 1,1 point de pourcentage auprès de la population allophone restante, en passant de 32,6 à 33,7 % entre 1991 et 1996.

Ce résultat n’a rien d’étonnant. Nous avons relevé à maintes reprises comment l’arrivée d’une immigration davantage francotrope a été la principale cause du progrès de l’attrait relatif du français auprès des allophones à Montréal. Mais c’est la première fois que l’on peut chiffrer par une analyse longitudinale valide à quel point ce progrès tient, entre autres, à la sélection des immigrants en fonction de leurs attributs linguistiques plutôt qu’à un quelconque effet de la Charte de la langue française.

Même le progrès de 1,1 point dans la francisation relative des allophones qui étaient présents à Montréal en 1991 et s’y trouvaient encore en 1996 surestime l’impulsion donnée par la loi 101 au pouvoir d’assimilation du français dans le milieu de vie montréalais. Car les allophones anglicisés dans la RMR sont beaucoup plus portés que les francisés à déménager ensuite en Ontario ou ailleurs au Canada. En raison de cette variante du tamisage migratoire interprovincial, ceux qui se trouvaient encore à Montréal en fin de période forment une population résiduelle dont le degré de francisation relative surestime le pouvoir d’attraction exercé sur le terrain par le français vis-à-vis de l’anglais[7]. La migration interprovinciale au cours de la période 1991-1996 s’est soldée pour le Québec par une perte nette de près de 14 000 allophones au profit de l’Ontario et des autres provinces (Marmen et Corbeil, 1999, p. 71). Il aurait suffi qu’environ 6 500 d’entre eux, présents au Québec en 1991, se soient anglicisés depuis sans quitter pour une autre province pour que la part du français reste en 1996 au même niveau qu’en 1991, soit à 32,6 %.

Si l’on pouvait soustraire l’effet du tamisage migratoire interprovincial sur ce progrès de 1,1 point, il resterait probablement encore quelque chose à attribuer à la loi 101. Nous savons que ses dispositions scolaires ont eu un effet magistral sur l’orientation linguistique de la petite fraction d’allophones qui, avec leurs parents, ont immigré au Québec depuis 1977 à l’âge préscolaire, ou à l’âge du primaire ou du secondaire. Trois recensements successifs ont confirmé que le régime de l’école française pour tous a fait bondir la part du français auprès de ce petit segment de la population allophone, de seulement 15 % avant les lois 22 et 101, à 80 % ou plus parmi les cohortes arrivées après 1980. Par contre, il demeure possible que la part du français ait reculé en fonction de la durée de séjour au profit de l’anglais parmi les nouveaux transferts consentis par la grande majorité d’allophones, immigrés ou non, que le régime scolaire de la loi 101 n’a pas touchés et qui évoluent à Montréal dans un autre cadre, soit, par exemple, au cégep, à l’université ou dans le monde du travail. La comparaison longitudinale des données de 1991 et 1996 pour chacune des trois cohortes d’allophones âgés de 15 ans ou plus à leur arrivée en 1976-1980, 1981-1985 et 1986-1990 laisse entrevoir qu’il en serait peut-être bien ainsi en particulier parmi les nouveaux arrivants puisque, au cours du lustre en question, leur francisation relative demeure à toutes fins utiles stable chez les deux premières et ne s’accroît que d’un peu plus d’un point de pourcentage chez la dernière. Mais l’effet résiduel du tamisage migratoire interprovincial joue trop fortement auprès de la population immigrée adulte, notamment auprès des derniers arrivés, pour permettre une conclusion définitive à cet égard.

Quoi qu’il en soit, l’analyse longitudinale des données de 1991 et 1996 par cohortes de naissance, abstraction faite de la population immigrée entre ces deux recensements, confirme que le passage à l’école primaire ou secondaire fait progresser sensiblement la part du français parmi l’ensemble de la jeune population allophone, tous lieux de naissance – y compris le Québec – confondus. Cela s’arrête net, cependant, au passage au cégep ou aux premiers emplois : en « faisant vieillir » de cinq ans la population en cause, on ne constate tout au plus qu’une progression minime de la francisation relative, qui pourrait s’expliquer en majeure partie, ou même en totalité, par le tamisage migratoire interprovincial, lequel ne commence vraiment à jouer qu’après la fin des études secondaires.

Plus précisément, cinq années de vie à Montréal entre 1991 et 1996 se traduisent par un progrès de la francisation relative de presque 8 points de pourcentage au passage à l’école primaire ou secondaire. Le taux de francisation relative des enfants allophones âgés de 0 à 9 ans en 1991 passe, en effet, de 31,2 % à ce recensement à 38,9 % chez les mêmes âgés de 5 à 14 ans en 1996[8]. En revanche, le même séjour se solde par une progression de seulement un point de pourcentage – ce qui représente une différence statistiquement non significative – de la francisation relative des jeunes allophones au passage à l’âge des études collégiales, c’est-à-dire au passage des âges de 10 à 14 ans en 1991 à ceux de 15 à 19 ans en 1996. On observe une semblable variation non significative du taux de francisation relative, de l’ordre d’un point de pourcentage de progrès ou, parfois, de recul, quand on « fait vieillir » de la même manière chacune des cohortes de naissance allophones encore plus âgées.

La troisième section du tableau montre qu’étant donné la double incidence de l’anglicisation nette des francophones sur le solde de l’assimilation, l’apport global de celle-ci est demeuré en 1996 beaucoup plus avantageux pour la population régionale de langue anglaise que pour celle de langue française. Si l’on refait le calcul ci-dessus visant à mettre en relief avec la population régionale le pouvoir d’assimilation de l’anglais et du français, en utilisant cette fois comme numérateur le rapport entre les soldes de l’assimilation pour l’anglais et le français (143 227/61 103), on obtient le facteur 11,6. Cela signifie que relativement aux populations régionales anglophone et francophone, le profit global que la population de langue anglaise tire de l’assimilation à Montréal est à l’heure actuelle plus de onze fois et demie supérieur à celui dont bénéficie la population de langue française. Ce facteur serait de 1,0 si deux conditions d’équilibre étaient réunies, soit une anglicisation nulle de la population francophone et une répartition équilibrée de l’assimilation des allophones.

Les cohortes successives de nouveaux immigrés allophones majoritairement francotropes demeurent bien entendu le principal facteur qui pousse à la hausse le solde de l’assimilation pour le français. Leur contribution au solde pour l’anglais est moitié moindre puisque, depuis le lustre 1976-1980, leur francisation relative dans la région métropolitaine tourne autour de 65 %. Les dispositions scolaires de la loi 101 ou, plus précisément, le passage à l’école primaire ou secondaire contribuent beaucoup plus faiblement à hausser le solde pour le français en regard de celui pour l’anglais. L’analyse longitudinale le confirme : en « faisant vieillir » de cinq ans les jeunes âgés de 0 à 9 ans en 1991, toutes langues maternelles confondues, on constate auprès des mêmes, âgés de 5 à 14 ans en 1996, un total de 2 904 transferts nets de plus au français en regard de 3 495 nouveaux transferts nets à l’anglais. La faiblesse de cet apport à l’amélioration du solde de l’assimilation pour le français vis-à-vis de celui de l’anglais s’explique par la réalisation d’un nombre appréciable de nouveaux transferts nets du français, langue maternelle, à l’anglais à Montréal au sein de cette cohorte de naissance.

On voit de la sorte que de façon globale, en dépit de la règle de l’école française visant tous les enfants des immigrants arrivés depuis 1977, le pouvoir d’assimilation de l’anglais à Montréal demeure toujours plus fort que celui du français à l’heure actuelle, même au passage à l’école primaire ou secondaire. Dans l’optique d’une répartition équilibrée des transferts, les enfants de la loi 101 sont encore très loin de faire le poids.

Quant au passage à l’âge des études collégiales ou du premier emploi, c’est-à-dire des âges de 10 à 14 ans en 1991 à ceux de 15 à 19 ans en 1996, l’analyse longitudinale dégage un solde de 1 526 nouveaux transferts nets pour l’anglais, contre une perte nette de 8 pour le français. Ce dernier résultat, nul à toute fin utile, vient du fait que les nouveaux transferts au français accomplis par les jeunes allophones au cours de leur passage au cégep – nettement moins avantageux pour le français, nous l’avons vu, que ceux qui sont réalisés lors du passage au primaire et au secondaire – se trouvent entièrement annulés par une hausse de l’anglicisation nette des jeunes francophones dans la même cohorte de naissance. Il semble ainsi que le libre choix de la langue d’enseignement au cégep ou l’importance de l’anglais dans le secteur des premiers emplois non seulement contribue à briser l’élan donné au primaire et au secondaire à la francisation relative des jeunes allophones, mais imprime aussi une impulsion certaine à l’anglicisation des jeunes francophones dans la région métropolitaine.

Au total, donc, si l’on « fait vieillir » de cinq ans la jeune population âgée de 0 à 14 ans en 1991, on constate cinq ans plus tard auprès des mêmes, âgés alors de 5 à 19 ans, un gain net par voie d’assimilation de 5 021 pour l’anglais à Montréal, contre seulement 2 895 pour le français. Du point de vue d’une répartition équilibrée du solde de l’assimilation, le pouvoir d’attraction du français sur le terrain s’avère ainsi encore extrêmement chiche en nouveaux transferts nets relativement à celui de l’anglais, même parmi la jeunesse montréalaise.

En examinant le bilan de l’assimilation en fonction du profil linguistique des sous-régions montréalaises, on peut confirmer plus à fond la loi empirique voulant que la position du français en matière d’assimilation varie en raison directe du poids relatif de la population francophone (Joy, 1967). Nous nous bornerons à cet égard à relever la situation en 1996 dans les douze municipalités de l’ouest de l’île de Montréal : côté nord, celles de Pierrefonds, Roxboro, Ste-Geneviève, St-Raphaël-de-l’Île-Bizard, Senneville et Ste-Anne-de-Bellevue, dans lesquelles – à l’exception près de la petite municipalité de Senneville – les francophones comptent pour la majorité relative ou absolue de la population ; côté sud, celles de Baie-d’Urfé, Beaconsfield, Kirkland, Pointe-Claire, Dollard-des-Ormeaux et Dorval, où les anglophones forment partout la majorité absolue.

L’ensemble de l’ouest de l’île est à 45,9 % anglophone, 32,5 % francophone et 21,6 % allophone. L’anglicisation nette de la population francophone s’élève à 11,2 %, alors que la francisation relative des allophones n’y est que de 15,9 %. De façon globale, l’assimilation se solde par un gain net de 29 958 pour l’anglais et une perte nette de 4 212 pour le français. La situation du français vis-à-vis de l’anglais en matière d’assimilation y demeure donc de même nature que dans une région du Canada à l’extérieur du Québec, c’est-à-dire perdante sur tous les plans.

Dans les six municipalités à majorité anglophone absolue de la partie sud de l’ouest de l’île, l’anglicisation nette des francophones est de 16,4 % et la francisation relative des allophones de 11,9 % seulement. Le solde de l’assimilation y est à l’avenant. La domination de l’anglais sur le français en matière d’assimilation dans ces municipalités n’a pas évolué de façon significative depuis au moins 1981[9]. Ce n’est qu’en Ontario qu’on retrouve le français dans une position d’infériorité comparable ; par exemple, dans l’ancienne municipalité de Gloucester qui fait désormais partie de la nouvelle ville d’Ottawa.

Dans l’Outaouais

L’analyse des comportements linguistiques dans la région de l’Outaouais, formée des divisions de recensement de Papineau, Pontiac, Vallée de la Gatineau, Collines de l’Outaouais et Communauté urbaine de l’Outaouais (CUO), se complique à cause de l’important contact entre sa population et celle de l’est de l’Ontario, dont tout particulièrement celle de la Municipalité régionale d’Ottawa-Carleton (MROC), devenue depuis peu la nouvelle ville d’Ottawa. Des dizaines de milliers de résidants de la CUO et des Collines de l’Outaouais fréquentent tous les jours Ottawa pour y travailler, magasiner ou se distraire. Dans une certaine mesure, la RMR d’Ottawa-Hull, qui englobe entre autres Ottawa, la CUO et la majeure partie des Collines de l’Outaouais, forme ainsi un tout sociolinguistique. Un tour d’horizon adéquat de la situation dans l’Outaouais comprend dès lors un regard sur celle de la RMR d’Ottawa-Hull.

L’Outaouais compte en 1996 une population à 15,8 % anglophone, 79,9 % francophone et 4,3 % allophone. Les francophones y sont donc très majoritaires, mais l’anglais domine sur tous les plans : l’anglicisation nette des francophones est de 1,2 %, et la francisation relative de la petite population allophone est de 44,1 %. L’assimilation se solde par un gain de 5 711 pour l’anglais, contre une perte de 712 pour le français, soit, comme dans l’ouest de l’île de Montréal, un bilan semblable à celui d’une région extérieure au Québec.

La majeure partie de la population anglophone habite la sous-région ouest de l’Outaouais, à l’ouest et au nord de l’actuelle ville de Hull, qui correspond à la réunion des anciennes divisions de recensement de Gatineau et de Pontiac, avant le redécoupage géographique de 1991. Nous avons reconstitué les données de 1996 en fonction de ce territoire, pour bien les comparer à celles de 1971.

L’ouest de l’Outaouais compte en 1996 une population à 34,8 % anglophone, 61,4 % francophone et 3,8 % allophone. L’anglicisation nette des francophones est de 5,3 %, comparativement à 5,0 % en 1971. La francisation relative des allophones est passée de 9,8 % en 1971 à 24,7 % en 1996 : ce mouvement joue toutefois sur des nombres infimes, si bien que le solde de l’assimilation pour le français dans l’ouest de l’Outaouais demeure aussi négatif en 1996 qu’en 1971, alors que l’anglais y a amélioré sa performance à ce chapitre.

Il est instructif de distinguer encore la situation dans l’ancienne division de Gatineau de celle du Pontiac. En 1996, l’ancien comté de Gatineau est à 29 % anglophone, 67 % francophone et 5 % allophone, et l’anglicisation nette de la population francophone est de 4 %, en regard de 5 % en 1971. Le Pontiac est à 56 % anglophone, 43 % francophone et 1 % allophone, et l’anglicisation nette des francophones est passée de 9 % en 1971 à 12 % en 1996.

Dans l’ensemble, on peut ainsi conclure que sur le plan des transferts linguistiques, dans l’ouest de l’Outaouais l’anglais domine au moins autant le français en 1996 qu’en 1971[10]. Et la loi empirique de Joy s’y trouve partout confirmée : plus le poids de la population francophone est faible, plus le français est dominé en matière d’assimilation.

Le bilan négatif du français dans l’Outaouais, malgré la position très fortement majoritaire de sa population francophone, s’explique en partie par l’interaction de cette dernière avec la population majoritairement anglophone de l’est de l’Ontario. Examinons donc sommairement la dynamique de l’assimilation dans la RMR interprovinciale d’Ottawa-Hull. Celle-ci est en 1996 à 52,5 % anglophone, 33,8 % francophone et 13,7 % allophone. Son territoire s’est sensiblement étendu depuis 1971, mais les données au tableau 3 pour 1991 concernent la population habitant la RMR telle que délimitée en 1996.

La tendance est claire. Depuis 1971, les transferts nets du français à l’anglais ont progressé de plus de 20 000 alors que les transferts nets des allophones au français ont augmenté d’à peine 3 000, si bien que la perte nette de la population de langue française due à l’assimilation a doublé en 25 ans. Les données pour 1991 et 1996 expriment un mouvement de l’assimilation qui prolonge bien celui qui ressort des données de 1971 et 1991. L’introduction d’un nouveau questionnaire en 1991 ne semble donc pas avoir troublé outre mesure la comparabilité des données pour cette RMR, grâce sans doute au poids relativement réduit de sa majorité linguistique. Notons aussi qu’entre 1991 et 1996, l’assimilation nette des francophones du côté ontarien de la RMR est passée de 23,0 à 24,7 %, alors que celle des francophones québécois est demeurée stable à 1,2 % : en 1996, la composante québécoise de la RMR est à 81 % francophone, contre 18,4 % de francophones du côté ontarien.

Tableau 3

Évolution de l’assimilation individuelle dans la RMR d’Ottawa-Hull

Enfin, si l’on reconstitue les données pertinentes des recensements antérieurs pour les limites de la MROC – c’est-à-dire de la nouvelle ville d’Ottawa –, on constate une progression foudroyante de l’assimilation parmi les jeunes adultes francophones âgés de 25 à 34 ans. Leur anglicisation nette est passée de 22 % en 1971 à 26 % en 1981, à 33 % en 1991 et à 40 % en 1996. Sous le poids de la majorité anglophone d’une nouvelle capitale canadienne qui, jusqu’à nouvel ordre, ne sera pas officiellement bilingue, la persistance linguistique réduite des francophones d’Ottawa continuera sans doute à influer négativement sur le comportement linguistique des résidants de l’Outaouais qui fréquentent régulièrement la rive ontarienne.

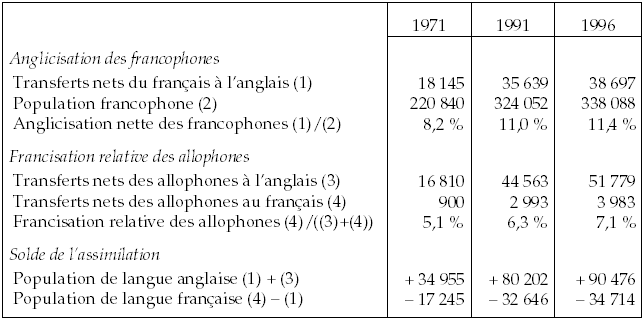

Dans le reste du Canada

Il ressort d’emblée du tableau 4 qu’à l’extérieur du Québec, l’anglicisation des francophones s’accroît malgré un quart de siècle d’application de la Loi sur les langues officielles du Canada. La comparaison du tableau 4 avec le tableau 1 montre d’ailleurs que l’anglicisation de la population francophone dans le reste du Canada a progressé plus rapidement que la francisation des allophones au Québec. De sorte que l’addition des soldes de l’assimilation, à la fin des deux tableaux, révèle que dans l’ensemble, le bilan de la population de langue française en matière d’assimilation au Canada est un peu plus négatif en 1996 qu’en 1971.

On notera également que le pouvoir d’attraction du français auprès de la population allophone est resté quasi inexistant dans le reste du Canada : avec un taux de francisation relative de 0,3 % en 1996 comme en 1971, l’attrait du français auprès des allophones y demeure en effet pratiquement nul[11]. Ainsi, la Loi sur les langues officielles n’a eu aucune incidence perceptible sur la répartition à peu près totalement inéquitable de l’assimilation linguistique des allophones entre l’anglais et le français à l’extérieur du Québec.

On remarquera enfin au tableau 4 un accroissement très marqué du pouvoir d’assimilation de l’anglais entre 1971 et 1991, chez les allophones comme chez les francophones. Leurs transferts nets à l’anglais augmentent ensuite plus lentement – quoique toujours de façon sensible – entre 1991 et 1996. Ce changement de rythme traduit l’effet du questionnaire de 1991[12]. La poursuite de la hausse parmi les francophones confirme ce que des tests de comparabilité nous avaient donné à conclure à la suite du recensement de 1991 touchant le caractère réel de cette tendance à l’extérieur du Québec, l’exception étant le Nouveau-Brunswick où l’anglicisation serait légèrement à la baisse (Castonguay, 1996 et 1997a).

Tableau 4

Évolution de l’assimilation individuelle dans le reste du Canada

En mettant ces résultats à jour, il est préférable de suivre la tendance de l’anglicisation par groupe d’âges, en portant surtout attention à ceux qui viennent tout juste de franchir la période de transition entre l’enfance et la vie adulte autonome, période durant laquelle l’assimilation bat son plein. Car l’appréciation de l’assimilation individuelle fondée comme au tableau 4 sur la population totale, tous âges confondus, amortit les mouvements qui nous intéressent, du fait que les transferts linguistiques ne se produisent plus guère au-delà de l’âge de 35 ans. Faire entrer en ligne de compte à chaque recensement successif, jusqu’à leur décès, les transferts des mêmes personnes âgées de 35 ans ou plus au premier recensement voile ainsi l’évolution actuelle de l’assimilation, qu’elle soit à la hausse ou à la baisse[13]. Aussi avons-nous proposé d’utiliser les 35 à 44 ans comme groupe repère afin d’actualiser le mieux possible la puissance de l’assimilation à l’époque d’un recensement donné (Castonguay, 1976). Le comportement des 25 à 34 ans en 1996 nous instruira également sur l’assimilation éventuelle du groupe repère en 2006, de même que sur l’incidence actuelle de l’assimilation parmi les jeunes parents éventuels.

Dès le recensement de 1976, Lachapelle et Henripin (1980) avaient relevé la trace indirecte d’un léger recul de l’anglicisation des jeunes adultes francophones au Nouveau-Brunswick. Les recensements de 1981 et 1986 ont paru confirmer ce mouvement, mais celui de 1991 semblait à première vue le remettre en question : sur la foi de calculs portant sur la population totale et sans tenir compte de l’effet inflationniste du questionnaire de 1991, Roy (1993) a signalé un « revirement déconcertant et inquiétant » et conclu que les données de 1991 « démentissent incontestablement ces tendances [à la baisse] » (Roy, 1993, p. 161 ; Johnson et McKee-Alain, 1999, vont dans le même sens). Cependant, en prêtant l’attention qui convient à ces deux vices de méthode, nous avons démontré le contraire (Castonguay, 1996). Ce que confirment maintenant les données de 1996 qui indiquent, pour le groupe repère des 35 à 44 ans, une anglicisation nette de 9,4 % alors que pour le même groupe d’âges le recensement de 1991 donnait 11,4 % : baisse d’environ deux points de pourcentage qui subsiste lorsque l’on compare des groupes d’âges quinquennaux afin d’éviter le chevauchement des groupes repères, qui ont en commun la cohorte de naissance âgée de 35 à 39 ans en 1991 et de 40 à 44 ans en 1996.

En revanche, parmi l’ensemble des huit autres provinces à l’extérieur du Québec, on constate une hausse sensible de l’anglicisation nette des 35 à 44 ans, qui passe de 51,3 à 52,6 % entre 1991 et 1996. La comparaison séparée des 35 à 39 ans et des 40 à 44 ans confirme la hausse dans les deux cas. Il y a plus : dans l’ensemble de ces provinces, la comparaison des données de 1991 et 1996 pour chaque groupe d’âges quinquennal de 0 à 4 ans jusqu’à 30 à 34 ans fait voir partout une hausse de l’anglicisation nette d’au moins un point de pourcentage. Plus encore : la comparaison longitudinale des données de 1991 et 1996 révèle que le fait de vieillir de cinq ans entraîne une augmentation sensible de l’anglicisation dans toutes les cohortes quinquennales de naissance. Dans l’ensemble de ces huit provinces, l’assimilation continuerait donc d’agir de façon significative au-delà de 35 ans, voire dans toute période de la vie, contrairement à l’hypothèse communément admise à ce sujet (Castonguay, 1976 ; Lachapelle et Henripin, 1980).

Ce modèle nouveau s’applique en particulier à la population francophone de l’Ontario, pour laquelle une analyse soignée des données pour 1971-1991 nous a déjà porté à conclure prudemment à une hausse lente mais régulière de l’anglicisation nette, « probablement pas de beaucoup supérieure à un point de pourcentage à tous les cinq ans » (Castonguay, 1999a). Or les données les plus récentes – et les plus éminemment comparables – indiquent plutôt une hausse de l’ordre de deux points chez le groupe repère des 35 à 44 ans, son degré d’anglicisation étant passé de 43,0 à 44,7 % entre 1991 et 1996. La tendance à la hausse se retrouve de même parmi tous les groupes d’âges quinquennaux plus jeunes. La comparaison longitudinale nous apprend aussi que la puissance d’assimilation de l’anglais ne lâche jamais totalement prise, de nouveaux transferts se réalisant encore au-delà de l’âge de 50 ans. Cela met définitivement fin à la rumeur lancée par Henripin (1988), selon laquelle il s’opérerait en Ontario un « renversement de la tendance séculaire » vers une anglicisation toujours accrue de sa population francophone.

La tendance à la hausse se confirme d’ailleurs dans toutes les régions de la province (Castonguay, à paraître b). Nous avons analysé plus particulièrement la situation dans la région est, formée des divisions de recensement d’Ottawa-Carleton, de Prescott-Russell et de Stormont-Dundas-Glengarry. Une population de langue d’usage française de 144 298 personnes, soit près du quart de celle de l’ensemble des provinces à l’extérieur du Québec, était concentrée en 1996 sur ce territoire réduit qui équivaut à moins d’un dixième de l’ensemble du Nouveau-Brunswick. La progression de l’anglicisation nette des francophones entre 1991 et 1996 dans l’est ontarien est néanmoins forte et régulière aussi bien dans sa partie rurale que dans sa partie métropolitaine, étant passée chez le groupe repère de 12,0 à 19,4 % et de 22,4 à 39,6 % respectivement.

Dès lors, il devient en quelque sorte oiseux de détailler à quel rythme se poursuit la même tendance parmi les autres populations francophones provinciales, toutes nettement moins nombreuses et plus minoritaires qu’en Ontario. Qu’il suffise de relever que l’anglicisation des francophones est partout en progression depuis 1971 et que, parmi le groupe repère de 35 à 44 ans – voire parmi les 25 à 34 ans –, elle se situe en 1996 entre 50 et 65 % dans les trois autres provinces maritimes et entre 65 et 80 % dans les quatre provinces de l’Ouest (Castonguay, 1998a ; 1999b). En somme, à l’extérieur du Québec et du Nouveau-Brunswick, l’anglicisation des francophones a pris le mors aux dents.

3. Incidence de l’assimilation sur le remplacement des générations

Les analystes de Statistique Canada veulent que la fécondité et l’immigration soient les principaux déterminants du déséquilibre croissant entre les populations de langue française et de langue anglaise au Canada. Or, l’assimilation linguistique joue également un rôle décisif. Au recensement de 1991, le dernier à recueillir des statistiques valables sur l’ascendance ancestrale de la population canadienne, celle-ci était, d’une part, à 38,1 % d’origine ethnique britannique, à 60,4 % de langue maternelle anglaise et à 68,3 % de langue d’usage anglaise mais, d’autre part, à 26,6 % d’origine française, à 24,3 % de langue maternelle française et à 23,3 % de langue d’usage française. L’assimilation est la cause fondamentale de cette dynamique divergente. L’assimilation individuelle la met d’abord en branle, suivie le plus souvent par l’assimilation intergénérationnelle, soit la transmission de la nouvelle langue d’usage à la maison comme langue maternelle aux enfants éventuels dont certains apprendront la langue ancestrale, mais seulement en tant que langue seconde.

Voyons donc maintenant l’ampleur actuelle du préjudice démographique que cause au Canada français la domination de l’anglais en matière d’assimilation. Au Canada dans son ensemble, cette domination est absolue. En faisant pour 1996 la somme des soldes de l’assimilation individuelle aux tableaux 1 et 4, on constate en effet au dernier recensement un gain net de tout près de deux millions et quart de nouveaux locuteurs de l’anglais comme langue première au Canada, contre une perte nette d’un peu plus d’un quart de million pour le français[14]. Voilà le point d’appui de la dynamique divergente relevée au paragraphe précédent et de ce que Henripin (1974) a qualifié de déséquilibre linguistique canadien.

Cependant, puisque l’assimilation individuelle produit pour le français un solde positif au Québec mais négatif dans les autres provinces, il convient d’examiner séparément son incidence démographique sur le remplacement des générations dans ces deux parties du Canada.

Au Québec

La domination de l’anglais sur le français au Québec n’est que relative puisque, à partir du recensement de 1991, le solde de l’assimilation profite sensiblement aussi au français. Malgré sa sous-fécondité chronique, la population francophone n’y est donc pas en situation d’assimilation collective dans le sens de Lieberson (Castonguay, 1993). L’avantage démographique actuel que vaut néanmoins à la population de langue anglaise sa supériorité en matière d’assimilation ressort bien de la comparaison du profil selon l’âge des populations anglophone et francophone au recensement de 1996. Parce que leurs indices synthétiques de fécondité sont à toutes fins utiles identiques depuis 1981 (Marmen et Corbeil, 1999, p. 63), toute différence entre les moitiés inférieures de ces profils émane pour l’essentiel d’un écart dans l’importance relative du recrutement de nouveaux jeunes locuteurs par le truchement de la transmission, par des parents anglicisés ou francisés, de l’anglais ou du français comme langue maternelle à leurs enfants.

Le profil selon l’âge de la minorité anglophone (figure 1) se présente plutôt pansu. Les enfants au bas du profil sont presque aussi nombreux que les jeunes adultes du milieu. En d’autres mots, malgré une sous-fécondité assez sévère – 1,64 enfant par femme au cours du lustre 1991-1996 signifie en regard du seuil de remplacement de 2,1 un déficit « biologique » entre les générations de 22 % –, les générations se remplacent tout de même bien grâce à l’apport d’un nombre supplémentaire fort appréciable d’enfants anglophones par voie d’anglicisation de leurs parents.

On peut chiffrer ce succès relatif par le taux de remplacement des générations, qui compare le nombre de jeunes enfants anglophones au nombre de jeunes adultes anglophones susceptibles d’être leurs parents. Puisqu’on estime à 27 ans et demi l’espace actuel entre les générations, ce taux se calcule en divisant le nombre des 0 à 4 ans par celui des 27,5 à 32,5 ans ; on augmente aussi le dénominateur de deux pour cent pour compenser l’effet de la mortalité précoce[15]. Ce résumé statistique de la partie inférieure du profil donne 91 % comme taux de remplacement des générations anglophones en 1996.

Figure 1

Profil selon l’âge, population anglophone, Québec, 1996

Cela revient à un déficit entre les générations de seulement 9 %. En regard d’un déficit « biologique » de 22 %, on peut en conclure que les retombées intergénérationnelles de l’anglicisation individuelle des allophones au Québec compense en grande partie la sous-fécondité de la minorité anglophone. Dès lors, il est permis d’envisager une stabilisation de la population de langue anglaise au Québec – ce fut d’ailleurs le cas entre les recensements de 1991 et 1996 – dans la mesure où ses pertes migratoires interprovinciales demeurent au niveau relativement faible observé depuis 1980 (Marmen et Corbeil, 1999, p. 71). Il est vrai qu’avec la poursuite de la sélection des immigrants et du régime scolaire de la loi 101, la part de l’anglais dans l’assimilation des allophones continuera sans doute à diminuer lentement. Mais cela sera compensé par le fait qu’il y aura de plus en plus d’allophones susceptibles de s’angliciser, en raison de la dépendance continue de la société québécoise envers l’immigration.

Figure 2

Profil selon l’âge, population francophone, Québec, 1996

Depuis maintenant trois lustres, la fécondité francophone est identique, au Québec, à celle des anglophones : 1,63 enfant par femme francophone entre 1991 et 1996, pour un même déficit biologique de 22 %. Par contre, à cause de la francisation relativement faible des allophones, l’essentiel de ce déficit demeure. La figure 2, qui tient compte des retombées intergénérationnelles de la francisation individuelle des nouveaux arrivants, le montre bien. Le taux de remplacement des générations francophones n’est que de 84 %, ce qui donne un déficit de 16 %. Le déclin de la population de langue française au Québec paraît alors inéluctable (Termote, 1999).

De fait, la saillie au milieu du profil selon l’âge de la population francophone correspond aux générations issues du baby-boom d’après la guerre. Bientôt, l’ensemble de ces cohortes, âgées de 30 à 49 ans en 1996, ne seront plus en âge de procréer. Elles se trouveront au contraire à l’âge où sévit la mortalité. D’où le déclenchement à brève échéance de la phase de déclin prévu par les démographes. Déclin qui se poursuivra aussi longtemps que la francisation de l’immigration ne compensera pas adéquatement la sous-fécondité francophone.

Dans le reste du Canada

La majorité anglophone à l’extérieur du Québec présente un profil selon l’âge (figure 3) un peu plus ventru encore que celui de sa contrepartie québécoise. Ses générations se remplacent à 93 %, pour un déficit de 7 %. Ce léger avantage comparé à la situation de la population anglophone du Québec s’appuie entre autres sur une fécondité légèrement supérieure à l’extérieur du Québec, soit 1,68 enfant par femme anglophone au cours du dernier lustre.

Par contre, le profil selon l’âge de la population francophone à l’extérieur du Québec (figure 4) montre à l’évidence que celle-ci se trouve à un tournant. Son taux de remplacement des générations n’est que de 54 %, ce qui revient à un déficit entre les générations de 46 %. Autrement dit, à l’heure actuelle, les jeunes enfants francophones y sont grosso modo moitié moins nombreux que la génération de leurs parents.

Depuis le début des années 1980, la fécondité francophone hors Québec est demeurée tout près de 1,58 enfant par femme, pour un déficit biologique de 25 %, ce qui représente environ la moitié du déficit entre les générations francophones. L’autre moitié serait due à l’anglicisation individuelle, qui fait en sorte que nombre de jeunes enfants nés de parents francophones sont de langue maternelle anglaise et, en tant que tels, renforcent plutôt la base du profil selon l’âge de la majorité anglophone.

Figure 3

Profil selon l’âge, population anglophone, Canada moins Québec, 1996

La population francophone hors Québec est bel et bien en situation d’assimilation collective, puisque sous-fécondité et anglicisation contribuent toutes deux à creuser le déficit entre ses générations. Aussi peut-on appeler ce déficit son taux d’assimilation collective (Castonguay, 1993). Chacune des minorités provinciales francophones connaît la même situation. En 1996, le déficit entre les générations francophones est de 36 % au Nouveau-Brunswick et s’explique en majeure partie par la sous-fécondité. En Ontario, sous-fécondité et assimilation participent de façon à peu près égale au déficit de 44 %. Le déficit se situe entre 50 et 75 % dans chacune des sept autres provinces, où l’anglicisation s’avère le principal déterminant de l’assimilation collective. En fait, toutes les minorités francophones sont sous-fécondes, et le déficit entre leurs générations varie essentiellement en fonction de leur degré d’anglicisation individuelle qui, nous l’avons vu, diffère sensiblement d’une province ou d’une région à l’autre.

Figure 4

Profil selon l’âge, population francophone, Canada moins Québec, 1996

Compte tenu du tarissement des apports migratoires francophones en provenance du Québec – depuis deux lustres la migration des francophones entre les provinces se solde même très légèrement à l’avantage du Québec – et d’une immigration francophone trop peu nombreuse, le déficit entre ses générations francophones ne peut que porter la population de langue française hors Québec à se réduire. Dans cette perspective, il est utile de jauger la tendance au moyen du critère de disparition tendancielle formulé par Henripin et Lachapelle : « quand une population diminue de 20 à 30 % [ou encore davantage] en 30 ans, elle est en voie de disparition » (1977). Les seules minorités qui, sur le plan le plus actuel de la langue d’usage, échappent à cette situation sont celles du Nouveau-Brunswick, de l’est de l’Ontario et de la Colombie-Britannique.

Les deux premières ont cependant déjà plafonné, sinon commencé à décroître. La population de langue française du Nouveau-Brunswick a maintenu sa croissance jusqu’en 1991 en raison de son plus faible degré d’anglicisation et parce que sa fécondité a commencé à baisser un peu plus tard qu’ailleurs. Quant à celle de l’est de l’Ontario, elle a perdu le traditionnel apport migratoire francophone du Québec mais continue à bénéficier de celui d’autres régions, notamment du nord ontarien.

C’est d’ailleurs la migration intraprovinciale, alimentée par la bonne santé économique de la région d’Ottawa et du sud de l’Ontario et par le déclin du secteur primaire dans le nord, qui fait en sorte que la minorité de langue française est déjà en situation de disparition tendancielle dans le nord ontarien mais non dans l’est, alors que dans les deux régions le déficit entre les générations francophones est du même ordre, soit d’environ 35 % (Castonguay, à paraître b). Cette observation sert à souligner qu’un taux d’assimilation collective de 25 % ou plus ne conduit pas automatiquement à la disparition tendancielle, laquelle dépend aussi du facteur migratoire. Le déficit entre les générations et, le cas échéant, le taux d’assimilation collective ne concernent en propre que ce qu’il conviendrait d’appeler la viabilité démographique intrinsèque d’une population.

Ces distinctions éclairent la situation en Colombie-Britannique. En vertu d’un déficit intergénérationnel – ou taux d’assimilation collective – de 72 %, la viabilité intrinsèque de sa population francophone est la plus faible de toutes les minorités provinciales. L’attrait de la côte ouest en matière de climat et d’emploi permet tout de même le maintien d’une petite population de langue d’usage française dans la province, mais sa présence à terme dépend totalement de la migration interprovinciale et de l’immigration internationale[16]. L’anglicisation nette des jeunes adultes francophones nés en Colombie-Britannique est en 1996 tout près de 90 %. La population de langue française n’y a pas plus d’enracinement démographique qu’en Californie.

Par le truchement de l’anglicisation intergénérationnelle, le pouvoir d’assimilation de l’anglais fait en sorte que malgré sa sous-fécondité, la population anglophone se remplace aussi bien au Québec que dans les autres provinces. Et si un certain nombre d’anglophones quittent encore le Québec pour l’Ontario, l’Alberta ou la Colombie-Britannique, ils ne disparaissent pas pour autant (Paillé, 1997). Ils mènent tout simplement leur vie autrement au sein de la majorité canadienne de langue anglaise. Il en va de même pour les allophones anglicisés au Québec et qui partent pour une autre province : ils n’en continuent pas moins à consolider la démographie du Canada anglais.

Le résultat est tout autre en ce qui concerne l’anglicisation croissante des francophones à l’extérieur du Québec. Celle-ci a annulé le progrès réalisé jusqu’à maintenant au Québec en matière de francisation des allophones. Et les enfants des francophones anglicisés sont effectivement perdus pour le Canada français : ils grossissent les rangs de la population de langue anglaise. Si bien qu’à l’échelle du Canada, la population de langue française demeure globalement en situation d’assimilation collective. Et le déficit entre les générations francophones s’élève à 21 % contre seulement 7 % pour la population anglophone. On parle donc abondamment du vieillissement de la population canadienne, avant tout de langue anglaise. Mais pour le Canada français, l’immigration francophone peu importante, le régime de sous-fécondité et le bilan négatif du français sur le plan de l’assimilation mènent tous trois non seulement à la baisse de son poids, en marche d’ailleurs depuis la Seconde Guerre mondiale, mais bientôt aussi à son déclin en nombres absolus.

Au Québec, il se peut que la population de langue française réussisse à la longue à se stabiliser. La francisation des immigrants allophones, devenus alors très nombreux, pourrait éventuellement compenser la sous-fécondité francophone. Mais il n’est pas évident qu’à mesure que la population de langue française s’efface en poids et en nombre, le français atteigne au Québec – ce qui veut dire à Montréal – un pouvoir d’attraction suffisant pour que ce scénario se réalise.

Appendices

Notes

-

[1]

« Assimiler » vient du latin assimilare, de similis, « semblable ». Ainsi, « assimilation linguistique » veut tout simplement dire « action de rendre semblable du point de vue linguistique ». Je préfère ces mots, que tout le monde comprend, aux tournures plus imprécises du genre « mobilité linguistique » ou « intégration linguistique » en vogue dans certains milieux gouvernementaux ou universitaires. De même, un allophone « francisé » parle habituellement le français à la maison tout comme un « anglicisé » emploie surtout l’anglais. Nous pouvons de la sorte traiter simplement de la francisation des allophones, par exemple, plutôt que de parler lourdement de « la mobilité linguistique des allophones vers le français ».

-

[2]

Ces valeurs pour 1971 et 1981 sont moins élevées que celles d’un taux du même nom dans un article précédent (Castonguay, 1997a, p. 476). C’est que, dans le cas présent, nous avons inclus dans notre calcul la population de langue maternelle autochtone, simplifié de façon égale les déclarations de langue maternelle double ou multiple et soustrait respectivement du nombre d’allophones francisés et anglicisés les transferts bruts dans le sens inverse, c’est-à-dire du français et de l’anglais vers une tierce langue : autrement dit, il s’agit ici du taux net de francisation relative, au lieu du taux brut du texte précédent. Ces dispositions ont toutes pour effet de produire une francisation relative moins élevée que notre calcul antérieur.

-

[3]

Pour un regard sur la façon dont Statistique Canada tantôt occulte, tantôt souligne la rupture de comparabilité des données entre 1986 et 1991 de manière à soutenir en toute circonstance l’optimisme à l’égard du français et, plus généralement, sur la façon dont les organismes fédéraux manipulent l’information touchant la situation du français au Québec et au Canada, voir Castonguay, 1998a.

-

[4]

Le Commissariat aux langues officielles du Canada limite l’analyse de l’assimilation touchant la population de langue anglaise au Québec à ces seuls transferts bruts de l’anglais au français : « L’assimilation touche également la population anglo-québécoise. Mais à un taux de 10,2 pour cent, l’érosion y est trois fois plus lente qu’en milieu francophone minoritaire » (Commissariat aux langues officielles, 2001, p. 20). C’est là une vision trop partielle – et partiale – des choses. Les transferts nets entre le français et l’anglais, indiqués à la première ligne du tableau 1, font entrer en ligne de compte non seulement les transferts bruts de l’anglais au français mais aussi ceux du français à l’anglais. L’anglicisation nette des francophones qui en résulte signifie qu’au Québec, le va-et-vient de l’assimilation entre le français et l’anglais se solde au profit de ce dernier, c’est-à-dire que l’on y compte un peu plus de francophones anglicisés que d’anglophones francisés. Il n’existe donc aucune « érosion » de la population anglo-québécoise due à l’assimilation, et sa situation sur ce plan n’est en rien comparable à celle des minorités francophones dans les autres provinces. C’est tout le contraire : à la dernière ligne du tableau 1, le solde global de l’anglicisation nette des francophones et des allophones au Québec s’élève au dernier recensement à 140 564 nouveaux locuteurs de l’anglais comme langue première, ce qui représente un gain net de 22,6 % relativement à une population de langue maternelle anglaise de 621 858 personnes en 1996.

-

[5]

Voici la question posée en 1991 et 1996 : « Quelle est la langue que cette personne a apprise en premier lieu à la maison dans son enfance et qu’elle comprend encore ?Si cette personne ne comprend plus la première langue apprise, indiquer la seconde langue qu’elle a apprise. » Les mots « langue maternelle » ne paraissent nulle part. L’emploi répété des verbes apprendre et comprendre peut conduire un répondant à penser qu’il s’agit de l’apprentissage précoce d’une langue seconde, et non de la langue maternelle. La partie de la question en italiques, qui ne figurait aucunement sur les questionnaires antérieurs, invite d’ailleurs à envisager qu’une personne puisse désormais changer de « langue maternelle », ce qui est parfaitement absurde. Statistique Canada estime néanmoins que les données linguistiques obtenues avec le questionnaire de 1991 et 1996 sont « de meilleure qualité » que celles des recensements antérieurs (Statistique Canada, 1993, p. 13)… Il faut reconnaître que le nouveau questionnaire a réduit à un niveau négligeable une autre anomalie, soit celle de Québécois francophones qui, en 1981 et 1986, se sont déclarés de langue d’usage anglaise mais incapables de soutenir une conversation en anglais. Mais cela aussi a contribué à créer l’illusion d’une réduction soudaine de l’anglicisation nette des francophones entre 1986 et 1991.

-

[6]

Sur le questionnaire du recensement de 2001, la réponse « canadienne/Canadian » a figuré en tête de liste des réponses proposées à la question sur l’origine ethnique. Cela aura pour effet de réduire à environ trois millions seulement le nombre de Canadiens qui se seront déclarés d’origine française en 2001 (Desjardins, 2000 ; voir aussi Castonguay, 1998a).

-

[7]

C’est le hic inhérent à toute étude longitudinale de ce genre, comme celle de Renaud (2001) sur l’intégration des immigrés allophones. Atypique dès le départ, son échantillon initial comptait 839 allophones, à plus de 70 % francotropes, alors que le poids de ces derniers au sein de chaque cohorte d’allophones arrivés depuis 1971 n’a jamais dépassé 60 %. Dix ans plus tard, son échantillon final avait fondu à 371 allophones seulement, à plus de 75 % francotropes, et se trouvait donc encore plus fortement biaisé en faveur de la francisation. Le tamisage migratoire interprovincial, qui a disposé de dix ans pour jouer, explique sans doute une partie non négligeable du progrès de la sur-représentation des francotropes parmi les sujets à l’étude.

-

[8]

Si ces taux paraissent faibles à première vue, c’est qu’ils concernent l’ensemble des jeunes allophones et non pas seulement ceux d’immigration récente. Il faut les apprécier en regard des taux de francisation relative relevés ci-dessus pour l’ensemble de la population allophone, qui sont de 32,6 % en 1991 et – abstraction faite de ceux qui ont immigré entre 1991 et 1996 – de 33,7 % en 1996.

-

[9]

Pour la situation en 1981 et 1991, voir Castonguay, 1997b.

-

[10]

Pour une évaluation plus détaillée de l’évolution de la situation dans Gatineau et Pontiac entre 1971, 1981 et 1991, voir Castonguay, 1997b .

-

[11]

Par conséquent, le solde de l’assimilation pour le français, à la dernière ligne du tableau, n’est que très légèrement inférieur au nombre de transferts nets du français à l’anglais, à sa première ligne. C’est pourquoi on calcule souvent le taux d’anglicisation nette de la population francophone à l’extérieur du Québec en utilisant comme numérateur le solde global de l’assimilation pour la population de langue française au lieu des transferts nets du français à l’anglais. Nous avons adopté ce mode de calcul pour analyser ci-dessous la situation spécifique des différentes minorités provinciales francophones. Cela ne sous-estime que très légèrement leur taux d’anglicisation nette.

-

[12]

Dans notre analyse du tableau 1 nous avons souligné comment le questionnaire de 1991 a, de façon symétrique, brusquement haussé le pouvoir d’assimilation du français auprès de la population allophone au Québec.

-

[13]

C’est l’un des défauts de l’analyse de Langlois (2000), à laquelle nous avons consacré une note critique (Castonguay, à paraître a).

-

[14]

Notons que d’après les deux mêmes tableaux, la perte nette du français par voie d’assimilation individuelle en 1971 était quelque peu inférieure à un quart de million. C’est la progression graduelle de cette perte entre 1971 et 1996 qui nous porte à juger qu’à l’échelle du Canada, l’inflation du pouvoir d’assimilation de la majorité de langue française au Québec, provoquée par le questionnaire de 1991, s’est trouvée en quelque sorte annulée par l’inflation symétrique du pouvoir d’assimilation de la majorité de langue anglaise dans les autres provinces.

-

[15]

Le prolongement actuel de l’espace entre les générations fait que ce calcul diffère légèrement de celui proposé dans Castonguay (1997a, p. 483), où un rapport analogue porte le nom de taux de reproduction linguistique.

-

[16]