Abstracts

Résumé

Ce qui constitue la discipline des Relations internationales (RI) est aujourd’hui largement débattu. Les remises en question touchent les prétentions scientifiques et les frontières de la discipline en tant que champ distinct, mais également les enjeux éthiques et sociaux qui y sont associés. Ces derniers concernent autant les analyses produites en RI (leur contenu, leur pertinence scientifique, politique et appliquée) que les relations de pouvoir affectant les individus y prenant part. Inspirés par une préoccupation politique et normative particulière quant au rôle constitutif de nos expériences, nous proposons un appel au développement d’une optique « indisciplinée » afin de réfléchir sur la discipline des RI en milieu francophone canadien à l’aune de nos pratiques respectives d’enseignement en Relations internationales à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et à l’Université d’Ottawa, plutôt qu’à la lumière des portraits de diverses communautés nationales dessinées par les données du Teaching, Research, and International Policy (TRIP) de l’Institute for the Theory and Practice of International Relations du College of William and Mary. Notre contribution propose une réflexion en trois temps : 1) lancer un appel quant à la nécessité de l’interdisciplinarité en privilégiant une optique « indisciplinée » ; 2) insister sur l’importance de pouvoir activement pratiquer un « oubli » des théories des RI, pour reprendre la formule consacrée de Roland Bleiker, en mobilisant nos pratiques enseignantes ; et 3) mettre à contribution la curiosité féministe en RI comme méthodologie, notamment dans l’enseignement. Ultimement, cette démarche favorise une pratique d’ouverture sur le monde des relations internationales et, ce faisant, donne une place aux émotions pour donner un sens au monde des/en Relations internationales.

Mots-clés:

- ouverture sur le monde des relations internationales,

- oubli actif des théories des RI,

- interdisciplinarité,

- enseignement,

- méthodologie critique,

- curiosité féministe

Abstract

What constitutes the discipline of International Relations is today in question. These challenges to the discipline concern its scientific aspirations and disciplinary boundaries, as well as the ethical and social issues associated with them. The latter deal as much with the analyses produced in IR (their content, scientific, political, and applied value) as with the power relations affecting the individuals taking part in such analyses. Inspired by specific political and normative concerns, we seek to put forth an « undisciplined » perspective that reflects on the discipline of IR in the Francophone Canadian community through our teaching experiences in International Relations at the Université du Québec à Montréal (UQAM) and at the University of Ottawa rather than through the varied national communities as designed by the data of the Teaching, Research, and International Policy (TRIP) gathered by Institute for the Theory and Practice of International Relations at the College of William and Mary. Our contribution is threefold : 1) it appeals to the necessity of interdisciplinarity by foregrounding an « undisciplined » perspective ; 2) it insists on the primacy of actively « forgetting » IR theory, to echo Roland Bleiker, by mobilising our teaching practices ; and 3) it shows, through a critical methodological stance of feminist curiosity, how pedagogy may act as an opening to the world of international relations. While so doing, it promotes more openness as to what international relations might consist of and encompass, and acknowledges emotions as central to meaning-making processes in the world of/in International Relations.

Keywords:

- openness about the world of international relations,

- problematisation of theories of IR,

- interdisciplinarity,

- teaching,

- critical methodology,

- feminist curiosity

Resumen

lo que distingue a la disciplina de las Relaciones internacionales (RI) es hoy materia de debate. Los cuestionamientos refieren a las pretensiones científicas, a sus fronteras disciplinarias, así como a sus implicancias éticas y sociales. Estas últimas conciernen tanto los análisis producidos en RI (sus contenidos, su pertinencia científica, política y aplicada), como las relaciones de poder en juego. Inspirados por una preocupación política y normativa particulares en cuanto al rol constitutivo de nuestras experiencias, proponemos un desarrollo de una óptica « indisciplinada » para reflexionar sobre las RI en el contexto francoparlante de Canadá a la luz de nuestras prácticas respectivas en la enseñanza de las RI en la Université du Québec à Montréal (UQAM) y las Université d’Ottawa, en lugar de hacerlo en referencia a las distintas comunidades nacionales definidas en el Teaching, Research, and International Policy (TRIP) del Institute for the Theory and Practice of International Relations del College of William and Mary. Nuestra contribución propone una reflexión en tres tiempos : 1) hacer un llamado a la necesidad de una interdisciplinariedad « indisciplinada » ; 2) insistir sobre la importancia de poder practicar activamente un « olvido » de las teorías de las RI a fin de utilizar la formula consagrada por Roland Bleiker y movilizar nuestras prácticas de enseñanza ; et 3) servirnos de la curiosidad feminista en RI como metodología, particularmente en la enseñanza. Este proceder favoriza una apertura en el mundo de las relaciones internacionales y da lugar a las emociones permitiendo dar un sentido al mundo de las/y en RI.

Palabras clave:

- apertura en el mundo de las relaciones internacionales,

- olvido premeditado de las teorías de RI,

- interdisciplinariedad,

- enseñanza,

- metodología crítica,

- curiosidad feminista

Article body

[N]ous nous investissons dans l’étude de la politique mondiale sur le dos des expériences et avec des prévisions et des engagements qui ne résonnent pas avec les « ismes ». Dans ce sens, la théorie des RI est arrivée à la fin. […] [L’]étiquette « RI » n’appartient à aucune théorie, mais à une communauté de chercheurs. […] Et, malgré le fait qu’il y en aura toujours pour essayer de garder étroite la portée théorique dans l’espoir de clarifier les frontières, d’autres ouvriront de nouvelles portes et proposeront de nouvelles façons de voir, élargissant ainsi le champ des RI. Pour s’en assurer, il est toutefois crucial pour les jeunes chercheurs de consciemment – et de façon visible – réclamer de l’espace théorique au sein des « RI ». Si cela se produit, il ne sera plus question de « la fin » des RI. Au mieux, ce sera la fin des théories des RI telles qu’on les connaît.

Felix Berenskoetter (2012)[1]

Je questionne ce monde parce qu’il me met en question.

Pierre Bourdieu (1980 : 76)

L’année 2015 marquait les vingt ans des Hautes Études internationales de l’Université Laval de Québec. La tenue du colloque « Les études internationales et les défis de l’interdisciplinarité » fut l’occasion de souligner cet anniversaire tout en ouvrant un espace de discussion sur l’interdisciplinarité et en proposant de dresser un état des lieux de la discipline des Relations internationales (RI) en milieu canadien francophone. C’est à cette seconde fin que les organisateurs de l’événement demandèrent à la coauteure de ce texte de présenter une communication dans le cadre du colloque. Ce faisant, celle-ci a offert une analyse située de la discipline des RI en mobilisant les derniers résultats du sondage de 2014 du projet Teaching, Research, and International Policy (TRIP) de l’Institute for the Theory and Practice of International Relations du College of William and Mary qui, pour la première fois, était proposé en français aux chercheurs canadiens en Relations internationales.

La requête tombait à point : bien qu’imparfait sur plusieurs plans, le sondage TRIP constitue à ce jour la source la plus citée et mobilisée pour faire état de la discipline des RI dans le monde. Créé en 2004, le sondage a donné lieu à plusieurs analyses scientifiques, et ses résultats sont publiés autant dans des revues spécialisées comme International Studies Quarterly que dans des revues à large public, telles que Foreign Policy et Foreign Affairs. Dans la dernière version du sondage, 34 pays ont été sondés, dont le Canada avec un sondage pour les communautés anglophone et francophone. Qui plus est, la coauteure fut personnellement impliquée dans la traduction du sondage avec Jérémie Cornut, maintenant professeur à l’Université Simon Fraser, ce qui rendait d’autant plus pertinente la demande d’évaluer la discipline à la lumière des résultats obtenus.

Or, plutôt que de constituer un simple tremplin pour présenter les résultats du sondage en lien avec une communauté sondée par l’équipe du TRIP, l’invitation à ce colloque fut l’occasion pour la coauteure de réfléchir sur le TRIP en tant que pratique disciplinaire et d’examiner le potentiel d’indiscipline – la possibilité de transgresser la doxa disciplinaire – qu’un tel exercice de bilan recelait. Car, comme l’explique Peter Marcus Kristensen, l’exercice même d’interrogation de la discipline est, qu’on le veuille ou non, lui-même l’expression du savoir/pouvoir, puisqu’il implique qu’on s’interroge sur l’ordre dans la discipline, qu’on crée des catégories qui, tout en identifiant des lignes de fracture, en consolident néanmoins du même coup les contours : « Les exercices de bilan ne sont jamais uniquement un état objectif d’une situation en déroute ; ce sont des gestes politiques au sein de la discipline » (Kristensen 2015b : 1 ; nous soulignons).

C’est avec cette préoccupation politique et normative particulière, indissociable de l’exercice scientifique demandé, que nous profitons de cette tribune unique, initialement offerte à l’auteure et étendue ici dans le cadre de ce numéro spécial d’Études internationales, pour offrir nos réflexions sur la discipline des RI en milieu francophone canadien. C’est à l’aune de nos pratiques respectives d’enseignement en Relations internationales à l’Université du Québec à Montréal et à l’Université d’Ottawa, plutôt qu’à la lumière des portraits de diverses communautés nationales dessinées par les données du TRIP[2], que nous invitons au développement d’une optique « indisciplinée » (Beier et Arnold 2005) ou d’une perspective « dé-disciplinarisée » (Delori et Bertrand 2015 ; Pellerin 2012) des RI pour réfléchir à la façon de penser le monde contemporain de la politique mondiale. C’est ainsi la fonction disciplinaire, étriquée et « rassurante » des théories, présentées comme autant de catégories limitées et confortables pour délimiter les paramètres de ce qui est jugé légitime d’étudier en RI, que nous remettons en question ici. Une telle perspective indisciplinée en appelle d’emblée à revoir la façon même d’enseigner les RI, tout comme la façon de les théoriser. Elle présuppose également par le fait même qu’on célèbre la pratique de l’interdisciplinarité consubstantielle aux RI.

Nous nous détournons sciemment des lieux communs habituellement mobilisés dans les exercices récents d’études sociologiques de la discipline des RI (D’Aoust 2015 ; Kristensen 2015a ; Hamati-Ataya 2012 ; Büger et Gadinger 2007), tels que l’analyse des revues scientifiques ou des communautés nationales (Waever 1998), pour plutôt privilégier un examen de la salle de classe comme lieu de l’expression disciplinaire par excellence. Cette dernière est entendue ici autant dans sa dimension scientifique (exposer et délimiter ce qui constitue ce que nous entendons par RI en tant qu’espace de pensée structuré et délimité selon différents paramètres) que dans sa fonction régulatrice (dresser la pensée). En concevant l’enseignement comme une pratique d’ouverture sur le monde et en souscrivant à une approche indisciplinée en RI, il nous apparaît à cet égard indispensable de ne pas accepter sans l’interroger la vision encourageant une fausse dichotomie ainsi qu’une hiérarchisation claire, actuellement promue par l’université néolibérale, entre la recherche et l’enseignement. Cela permet de repenser la relation pédagogique dans une logique plus égalitaire, où « “la recherche” et “l’enseignement” ont le même potentiel pour encourager l’égalité entre les enseignants et les étudiants, entre les auteurs et les lecteurs » (Strausz 2015 : 18). Évidemment, loin de nous l’idée de prétendre que notre expérience est représentative de celle de tous les collègues enseignant les RI en milieu francophone au Canada. Nous comptons surtout nous servir de ces expériences pédagogiques vécues comme des illustrations de différents problèmes ou tendances de fond qui vont bien au-delà de la simple discipline des RI et qui recoupent des considérations importantes concernant le rôle actuel de l’université.

Cet article propose ainsi une réflexion en trois temps sur la notion d’indiscipline en RI, qui reflète autant le mandat assigné de comprendre la portée du sondage TRIP pour la communauté francophone que notre volonté de rendre compte du potentiel d’indiscipline dans l’enseignement. Nous amorçons l’article en mettant en avant la nécessité de se tourner, plus que jamais, vers l’interdisciplinarité[3] en privilégiant une optique « indisciplinée » pour réfléchir à la façon de penser le monde contemporain des RI. Cette position repose notamment sur un examen critique succinct du sondage TRIP comme pratique hautement disciplinarisée, tout en relevant la façon dont les réponses données à certaines questions tendent à illustrer comment cette indiscipline est nécessaire ou déjà en oeuvre. Enfin, nous insisterons sur l’importance de pouvoir activement pratiquer un « oubli » des théories des RI, pour reprendre la formule consacrée de Roland Bleiker, en nous penchant sur le rôle constitutif de nos expériences pédagogiques en tant que professeurs de RI (Grenier 2015b). En mobilisant nos pratiques enseignantes, nous ferons en sorte de montrer qu’oublier la théorie des RI n’équivaut pas à oublier l’entreprise de théorisation en elle-même – bien au contraire. En dernière instance, en mettant à contribution la curiosité féministe en RI comme méthodologie critique, nous serons à même de montrer comment l’enseignement peut agir comme pratique d’ouverture sur le monde des relations internationales. Nous pourrons dès lors mieux cerner le rôle joué par les émotions pour donner un sens au monde des/en Relations internationales.

I – La voie indisciplinée/interdisciplinaire des RI

A — Une discipline dans tous ses états

Pour appréhender son objet – l’international[4] –, la discipline des Relations internationales ne dispose pas d’un accès privilégié à la connaissance : elle n’a effectivement ni méthode privilégiée indiscutable[5] ni sujets « préétablis ». La discipline, telle qu’elle est conçue et généralement présentée dans les manuels d’introduction aux Relations internationales, structure habituellement celles-ci en grands débats ou en grandes luttes théoriques ou soi-disant paradigmatiques : l’opposition entre les idéalistes et les réalistes, les débats entre les néoréalistes et les institutionnalistes néolibéraux ou encore le constructivisme comme la « via media » entre positivistes et postpositivistes sont des exemples communs de cette structuration du champ.

Il ne faut cependant pas oublier que cette présentation, loin d’être purement descriptive, reflète une lecture datant des années 1980. Comme nous le rappelle Luke Ashworth, « [u]ne fois que nous reconnaissons que les RI telles que nous sommes en train de les construire dans les manuels ne sont vieilles que d’une trentaine d’années et que les catégories et les histoires que nous racontons aux étudiants de première année ont été créées récemment, alors il devient possible de voir ce qui a en a été exclu » (Ashworth 2016). Dans ce récit des grands débats, des approches ont pu être reconnues comme dominantes (mainstream) ou marginales au sein d’un espace reconnaissable comme étant les « RI » (au lieu d’autres désignations possibles, par exemple « géopolitique internationale » ou « sociologie politique internationale ») et étant peu marqué par l’interdisciplinarité. Ainsi que le soulignait avec justesse Kevin McMillan, cette présentation structurée de la discipline a beaucoup plus contribué à définir des approches, des théories, voire des communautés dites hégémoniques au sein d’un espace intellectuel donné (les RI) qu’à spécifier le contenu de cette hégémonie (McMillan 2012). Cette pratique récurrente qui consiste à se raconter à elle-même une histoire linéaire, partielle, voire partiale, limitée aux grands débats et à produire des inventaires contribuant à une histoire canonique plutôt problématique constitue d’ailleurs l’un des signes du paradoxe de l’effet disciplinaire des RI (Tickner et Waever 2009a, 2009b). L’effet probant de ces pratiques a été de maintenir la discipline de façon artificielle comme étant fixe et associée à des politiques qui stoppent les effets réflexifs en tenant les théories pour des réalités immuables, plutôt que de les voir comme des instruments de savoir/pouvoir (Turton 2016 ; Tickner 2013).

C’est dans cet esprit qu’on peut constater que ce qui est historiquement véridique quant au développement et à la pratique actuelle de la discipline des RI ou ce qui est perçu et présenté comme étant le développement et la pratique actuelle des RI n’est pas la même chose : il est ainsi bien documenté que le Premier Débat n’a jamais eu lieu (Ashworth 2002) et que les questions raciales, plutôt que la simple étude de la guerre et de la paix dans un contexte post-Première Guerre mondiale, ont été un des premiers objets d’étude et de préoccupation de la discipline naissante des RI aux États-Unis (Ashworth 2013)[6]. Néanmoins, si l’on en juge par les nombreux syllabus disponibles sur les cours d’introduction aux Relations internationales et les cours portant sur les théories des Relations internationales, nous n’assistons pas, même chez les enseignants se réclamant du néopositivisme ou insistant sur l’importance de « faits objectifs » dans l’étude des RI, à un révisionnisme dans la façon de présenter la discipline, son évolution, ainsi que son domaine d’étude. Pour nous, cela indique qu’il faut d’abord considérer la discipline des RI comme un ensemble de relations de savoir/pouvoir, qui donnent corps à l’objet « Relations internationales » (Thakur 2015 ; Soreanu 2010). Suivant Michael Warner (2002), pour qui les publics ne sont jamais donnés, mais toujours créés, le vocable « relations internationales » est utilisé comme vecteur de ralliement communicationnel (Kristensen 2012), qui permet la création d’un public, d’une communauté précise (Grondin, D’Aoust et Racine-Sibulka 2012).

B – Pour une approche indisciplinée des RI

Invoquer la nécessité d’une approche « indisciplinée » des RI reconnaît l’importance de l’agentivité (qui peut s’exprimer de différentes façons, y compris par l’enseignement) dans la création de ces « publics » disciplinaires/disciplinés. Ce qui constitue la discipline des RI est la somme de différentes pratiques et non pas le résultat d’une suite linéaire de débats d’où les « meilleurs arguments » auraient naturellement émergé ou suscité le consensus scientifique. Une perspective indisciplinée évoque l’idée d’outrepasser en même temps le double sens de la discipline (comme champ organisé du savoir) en voulant déroger à la discipline et de l’idée d’indiscipline (comme état d’obéissance à des règles de conduite)[7].

La perspective indisciplinée que nous préconisons ici puise dans l’approche de Bleiker de l’oubli actif, qui veut nécessairement ouvrir le dialogue et des espaces de pensée qui sont une sorte de « table rase de la conscience », pour « faire de la place à de nouvelles choses, de nouvelles pensées, de nouvelles possibilités » (Bleiker 1997 : 60). Dans cet esprit indiscipliné, les RI-comme discipline deviennent un espace de pensée, mais surtout un espace créatif. Fidèle à Bleiker, l’approche s’intéresse au langage et aux mots employés pour donner vie aux RI. Cette préoccupation vitale à l’égard du langage se veut une façon de montrer que les catégorisations, les conceptualisations et les formes discursives employées pour « créer » l’objet des RI et la discipline des RI sont des pratiques significatives fondamentales et qui doivent être interrogées pour ce qu’elles permettent de faire et de dire et pour ce qu’elles en viennent à limiter.

Il est essentiel de comprendre que le fait de célébrer l’interdisciplinarité et la perspective indisciplinée ne signifie pas que nous devons rejeter du revers de la main les RI comme (sous-) champ proprement dit (Grenier 2015a ; Dunne, Hansen et Wight 2013 ; Reus-Smit 2012 ; Holden 2002). Mais cela nécessite une révision approfondie des façons de faire des RI telles qu’on les apprend par les manuels et telles qu’elles sont enseignées, d’interroger le lien étroit entre la création et l’établissement d’un « sujet connaissant/connaisseur » reconnu en RI, dans le milieu universitaire et, enfin, d’appréhender la formation de sujets dits connaissants en RI, plus largement comme un processus vivant et vécu – donc indissociable de la corporéité et du positionnement social.

Cette posture impose de prendre acte de la transformation majeure induite par le clivage positivisme/postpositivisme qui a marqué la discipline des RI dans les années 1980. Les approches critiques qui étaient alors marginalisées ont progressivement trouvé davantage d’adhérents et ne sont plus une « hérésie » dans la marge : elles ont trouvé leur « place au soleil » dans la discipline des RI, notamment en études critiques de sécurité et en économie politique internationale. Parler ainsi d’approches « marginales » ou dominantes ne devrait plus relever de l’évidence et être plutôt problématisé comme discours performatif qui efface et aplanit un ensemble de pratiques disciplinaires et de variations théoriques beaucoup plus complexes (Hamati-Ataya 2011). Qu’est-ce que cela signifie, quand nous affirmons en classe, comme s’il s’agissait de lieux communs, que le « réalisme » est l’approche dominante en RI ou encore que les approches postpositivistes sont marginales ? Ici, la mobilisation de certaines données du sondage TRIP, qui, d’emblée, accepte et reproduit un certain ordre disciplinaire, peut néanmoins permettre l’ouverture de débats quant à la soi-disant hégémonie (ou marginalisation) de différents courants, à la composition actuelle du champ (tel que le définit le sondage) et le degré d’uniformité dans les approches et les méthodes mises en pratique par les chercheurs.

C – Un potentiel d’indiscipline au sondage TRIP ?

Nous réitérons ici le fait que nous reconnaissons d’emblée la gouvernementalité propre au sondage TRIP, la discipline qu’il fait émerger et cristallise, de même que les identités qu’il permet de figer. Nous mobilisons sciemment quelques données dans une logique d’indiscipline. Ce faisant, nous cherchons à saisir la possibilité de « repolitisation stratégique de certains processus » par lesquels nous sommes formés comme sujets connaissants et connaisseurs des RI et qui, ultimement, peuvent ouvrir une brèche vers « ce que nous pourrions être une fois que nous nous détachons de ce que nous avons intériorisé comme étant la norme » ou le sens commun de la discipline (Strausz 2015 : 11-12). Cette forme d’indiscipline correspond ainsi à une forme possible de micropolitiques de résistance parmi d’autres qui peuvent participer à l’ébranlement des « “micropolitiques de petites peurs” qui agglutinent ce que nous faisons et comment nous nous définissons » pour, finalement, nous actualiser comme sujet valide et connaissant (Strausz 2015 : 11).

Le sondage TRIP circonscrit spécifiquement qui est visé par ses questions : le critère d’inclusion pour recevoir le sondage en premier lieu est une affiliation avec une université ou une école professionnelle d’affaires internationales. Toute personne reconnue comme faisant des RI dans un département de science politique ou toute personne reconnue comme ayant enseigné au moins un cours de Relations internationales se voyait comprise dans l’échantillon. À la fin du compte, sur les 32 pays sondés, le taux de réponse s’est avéré de 43 %, avec une marge d’erreur d’environ 1 %. Au Canada plus spécifiquement, le même sondage fut envoyé aux universités francophones, bilingues et anglophones avec la seule différence que les universitaires dans les universités francophones ou bilingues (comme l’Université d’Ottawa) ont reçu le sondage en français. C’est en ce sens que le sondage distingue les « communautés » francophone et anglophone : la distinction s’est établie par affiliation institutionnelle, plutôt que de reposer sur la langue maternelle des différents chercheurs ou leurs principales publications, par exemple. Au Canada, 611 répondants potentiels ont été sollicités, soit 508 dans la communauté anglophone et 103 dans la communauté francophone. On remarque que le taux de réponse de la « communauté francophone » fut particulièrement élevé, avec un taux de réponse de 65 %, comparativement à 41 % pour la « communauté anglophone ».

Dans une optique indisciplinée, deux éléments du sondage nous semblent particulièrement intéressants à relever. D’abord, malgré le fait qu’il cible une communauté imaginée selon des critères stricts qui laissent peu de place à l’interdisciplinarité, on note que les pratiques des chercheurs sondés témoignent de préférences théoriques et d’une volonté d’interdisciplinarité beaucoup plus grande que ne le laisserait supposer la présentation de la discipline comme étant d’abord et avant tout structurée par « une hégémonie théorique » avec des approches dominantes et d’autres marginales (et souvent présentées comme étant en manque de légitimité). Ensuite, bien que l’on puisse réfléchir sur cette hétérogénéité qui semble présente même à l’intérieur de paramètres disciplinaires aussi strictement circonscrits, le sondage révèle une uniformité troublante dans la composition du champ lorsqu’on regarde différentes communautés[8] : la majorité des chercheurs qui y évoluent sont, de manière écrasante, des hommes blancs.

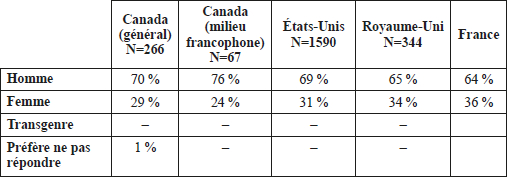

Cette uniformité est particulièrement frappante au sein de la communauté francophone des RI telle qu’elle est définie par le TRIP : ainsi, 76 % des répondants s’identifiaient comme hommes et 24 % s’identifiaient comme femmes (voir le tableau 1 ci-dessous). Cette disparité homme-femme est plus marquée qu’au sein de la communauté anglophone canadienne, qu’aux États-Unis ou même en France, alors que les femmes composaient respectivement 29 %, 31 % et 36 % des réponses reçues pour ces communautés respectives. Aucun répondant ne s’est identifié comme transgenre, au Canada comme aux États-Unis, en France ou au Royaume-Uni.

Tableau 1

Le genre

Cette uniformité dans la composition disciplinaire devient encore plus dérangeante lorsqu’on compare les réponses données à la question « À quelle catégorie raciale/ethnique appartenez-vous ? » (voir ci-après le tableau 2). Cette question ne figurait pas dans le sondage en français, mais, tant aux États-Unis qu’au Royaume-Uni et au Canada, les répondants se sont identifiés comme étant Blancs.

Tableau 2

La catégorie raciale/ethnique »

Sur le plan de la composition disciplinaire, on constate donc une homogénéité importante – et particulièrement inconfortable dans sa représentation de la diversité du monde pour une discipline étudiant l’« international ». Cette composition ne reflète effectivement ni la diversité du corps étudiant ni la diversité ethnique de la population en général dans ces pays respectifs, qui se targuent pourtant de multiculturalisme. Une étude longitudinale des principales revues en Relations internationales effectuée en 2005 révèle d’ailleurs que ce manque de diversité se traduit également dans les sujets étudiés et dans l’accès aux publications (Breuning, Bredehoft et Walton 2005). Soyons clairs : ces simples indicateurs démographiques ne disent rien sur les approches privilégiées par les chercheurs en question. Ils mettent cependant en lumière un aspect structurel et structurant du champ en questionnant sur le clivage entre la diversité importante du corps étudiant au baccalauréat en Relations internationales et l’uniformité du corps professoral et enseignant. Ils permettent également de soulever la présence indubitable de biais implicites au sein de la discipline des RI quant aux perceptions de la crédibilité intellectuelle, qui sont indissociables des relations de pouvoir au sein de la société plus largement (voir notamment Saul 2013 sur les biais implicites liés au genre en philosophie). Bref, ces données forcent la discipline à se confronter à elle-même et à faire face à l’aspect éminemment politique et non aléatoire de sa composition[9].

Or, même à l’intérieur des paramètres rigides du TRIP quant à ce qui est partie prenante de la discipline des RI, on constate une mise à mal de plusieurs idées reçues concernant sa structuration. Relever ces données nous apparaît fort pertinent dans la mesure où elles permettent un point d’entrée de contestation important du portrait habituellement dressé de ce qui constitue le coeur légitime de la discipline et qui sert souvent de socle pour présenter certaines littératures au détriment d’autres ou pour donner plus ou moins d’importance à certaines approches au nom de « ce qui se fait habituellement » au sein du champ. En d’autres termes, alors que le TRIP se justifie comme une démarche purement descriptive du champ et ne reconnaît pas la portée politique et fortement disciplinaire de cette démarche consistant à « se raconter à soi-même », nous embrassons ici le potentiel indiscipliné de certains résultats qui peuvent être mobilisés comme contre-récits dans une relation de savoir / pouvoir.

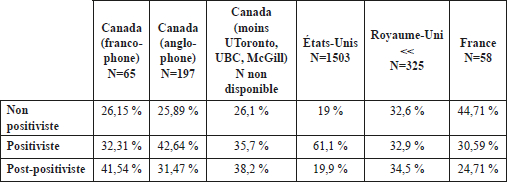

Un premier présupposé rapidement mis à mal par les données du sondage TRIP consiste en la marginalisation supposée des approches postpositivistes au sein de la discipline (aussi parfois mal nommées « les approches radicales » par certains, comme Dario Battistella dans un chapitre qu’il leur consacre dans son ouvrage sur les théories des RI, 2015). Ce qui se dégage plutôt (voir le tableau 3 qui suit), c’est le fait que, dans la communauté francophone canadienne des RI, les approches postpositivistes seraient les plus fréquemment adoptées par les chercheurs, 42 % d’entre eux s’étant identifiés comme postpositivistes sur le plan épistémologique, 32 % comme positivistes et 26 % comme non positivistes.

Tableau 3

La recherche en termes épistémologiques

Bien qu’il demeure difficile de savoir à quoi renvoie exactement la catégorie « non positiviste » par rapport à la catégorie « postpositiviste », à défaut de parler de véritable « domination » postpositiviste, ces données entrent néanmoins directement en contradiction avec l’idée que les RI, en tant que communauté de pratique au Canada francophone, au Canada anglophone, en France ou au Royaume-Uni, sont d’abord et avant tout caractérisées par des visions positivistes où les approches dites critiques ou postpositivistes seraient marginalisées. Si la discipline des RI telle qu’elle est recensée par le sondage TRIP est caractérisée par une présence indéniable des approches dites positivistes ou néopositivistes, en dehors des États-Unis, notamment au Royaume-Uni et au Canada, les approches dites critiques ont définitivement été « normalisées » jusqu’à un certain point et ont quitté les marges. Ces données rendent ainsi possible l’amorce d’un questionnement réflexif : quand nous parlons de telle ou telle forme hégémonique ou légitime / illégitime au sein des RI en salle de classe notamment, montrons-nous réellement la discipline telle qu’elle se présente et est pratiquée aujourd’hui ou bien reproduisons-nous de manière générique, sans trop y réfléchir, un récit déjà appris et entendu ? Quelles visions de la discipline et quelles ouvertures deviennent soudainement possibles à partir du moment où nous nuançons et contestons directement cette idée de domination et de marginalisation de certaines postures théoriques ou épistémologiques – à partir du moment où nous « oublions » les RI telles qu’on nous les a présentées au cours des trente dernières années au moins ?

Tableau 4

Le paradigme/l’approche théorique qui représente le mieux votre approche des Relations internationales

Un second récit consolidateur de la discipline des RI se trouve également mis à rude épreuve par le sondage du TRIP, selon lequel la discipline serait, dans les faits, dominée par deux variantes théoriques (les différentes déclinaisons de réalisme et de libéralisme) et toute autre posture devrait se positionner face à un de ces courants dominants ou aux deux. Au sein de la communauté francophone des RI, cette présentation est particulièrement erronée (comme le tableau 4 ci-dessus le démontre), mais elle l’est également pour le Royaume-Uni et pour les États-Unis aussi ! Dans toutes ces communautés, même la communauté américaine, une forme ou l’autre de constructivisme est adoptée par les chercheurs en RI.

Mais ce n’est pas cette importance du constructivisme qui est la plus significative, selon nous (voir le tableau 4) : c’est le pourcentage extrêmement élevé de répondants qui, dans chacune des communautés, ont indiqué qu’ils n’utilisaient pas une des approches paradigmatiques mentionnées spécifiquement dans le sondage ou qu’ils utilisaient une autre approche. Ce résultat ne nous dit pas ce que les chercheurs utilisent comme autre approche, mais il nous indique clairement que, dans sa catégorisation de départ, le TRIP n’a pas suffisamment bien déterminé les catégories auxquelles s’identifiaient les chercheurs. En d’autres termes, la façon même de penser la discipline et son identification (par les courants théoriques ou les « paradigmes », selon le langage adopté par le TRIP) ne semble pas correspondre aux pratiques des chercheurs. Ce positionnement « par approche théorique » semble donc effectivement tributaire d’une certaine vision datée de la discipline, comme l’avançait précédemment Ashworth, une vision qui ne colle plus à la pratique et qui cadre mal avec la compréhension de l’international, et ce, au sein même de la communauté définie selon les paramètres limités du TRIP.

Ces quelques exemples tirés du TRIP illustrent ici la nécessité de s’intéresser à la production des RI comme champ scientifique et comme communauté de praticiens de l’international. Par l’exercice d’une sociologie de la discipline, on a déjà une meilleure idée de ce qui se fait, de la façon dont la recherche se fait et de qui fait quoi. Les bilans historiographiques et l’histoire disciplinaire nous renseignent pour leur part sur ce qu’a été la production de recherche des RI dans le passé en prenant soin de rendre compte de l’évolution de la discipline dans ses pratiques. Il s’avère d’autant plus indispensable, notamment par souci réflexif et engagement normatif, de s’interroger sur ce que les RI peuvent encore faire politiquement comme pratique de savoir / pouvoir centrale à la compréhension du monde et de la gouvernance mondiale. L’une de ces voies consiste notamment à se pencher sur les implications d’écrire le global (un terme qui se veut plus englobant que l’international), comme l’exprime avec justesse Duncan Bell : « Écrire des histoires du global peut nous aider à éclairer les façons par lesquelles l’imagination humaine forge le cours et la nature de la politique » (Bell 2009 : 22). Si l’on en croit Bell, ce n’est pas une mince tâche, car cela implique d’aller bien au-delà des limites de ce qu’on a traditionnellement appelé la discipline des RI dans le champ universitaire : « Les disciplines ne sont qu’un élément de la matrice fluide institutionnelle-intellectuelle de l’université moderne, de l’ensemble des écoles, des facultés, des départements, des institutions de recherche, des organismes administratifs » (Bell 2009 : 11). Il faut, de fait, complexifier les récits et les divers lieux où les RI se font et sont pensées :

L’histoire disciplinaire devrait être complétée, et possiblement compliquée, par l’étude des « histoires du global » – des histoires qui, en considérant les façons multiples par lesquelles la politique mondiale (ou certains de ses aspects) a été conceptualisée à travers une variété de sites institutionnels, dont les universités, les laboratoires de recherche, les centres de recherche privés (think tanks), les fondations philanthropiques et les agences gouvernementales.

Bell 2009 : 4

Une autre voie possible est de faire de l’enseignement des RI une pratique où l’indiscipline comme pratique normative anime la présentation disciplinaire du champ. C’est sur cette notion d’indiscipline dans la pratique pédagogique que nous voudrions maintenant insister ici.

II – Pédagogie et indiscipline : oublier les théories des Relations internationales

A – Importance de la pédagogie dans la formation de la discipline

Nous abondons dans le sens d’Innana Hamati-Ataya lorsque celle-ci soulève la nécessité de considérer plus sérieusement le rôle des enseignants-chercheurs afin de comprendre quelle connaissance ceux-ci rendent possible ou non, mais aussi quels avantages sociaux et quelles relations de pouvoir peuvent être maintenus ou remis en question (Hamati-Ataya, à paraître). Cette vision de la pédagogie en Relations internationales présuppose, selon Hamati-Ataya, une conception « schizoïde » de l’université : celle-ci n’est ni le lieu de résistance isolé par excellence des relations de pouvoir existantes dans le monde ni le lieu de simple reproduction de celles-ci. Les chercheurs doivent reconnaître la double fonction de l’université « dans la création du capital social (dans le sens bourdieusien) à travers la production de connaissance (recherche) et dans sa destruction à travers la transmission de connaissances (l’enseignement) » (Hamati-Ataya, à paraître).

Alors que la sociologie de la discipline des Relations internationales s’est attardée à bien documenter le processus d’établissement de capital social par les publications et que le sondage TRIP contribue à en établir une hiérarchie par l’établissement, notamment, d’une liste des presses universitaires ou des revues évaluées par les pairs perçues comme étant les plus prestigieuses (Breuning, Bredehoff et Walton 2005), la remise en cause de ce capital social en RI par l’enseignement commence à peine à poindre à l’horizon (Van der Ree 2014). Ce constat est peu surprenant, considérant qu’il reflète la survalorisation de la recherche au détriment de l’enseignement dans le contexte actuel de l’université néolibérale en Amérique du Nord (Rosow 2003 ; Heilbron et Gingras 2015 : 6). Cela dit, il nous faut rappeler ici, comme le montrait bien le paradoxe soulevé par Hamati-Ataya, que l’enseignement n’est pas nécessairement une source de contestation, puisqu’il peut très bien servir à la reproduction du capital social.

Pourtant, de nombreux éléments indiquent que toute réflexion sérieuse sur le futur des Relations internationales (plus spécifiquement au Canada en milieu francophone, dans le cadre du mandat de ce numéro spécial) demande qu’on considère l’enseignement aussi sérieusement, sinon plus sérieusement, que la recherche universitaire évaluée par les pairs. Jonas Hagmann et Thomas Biersteker établissent une liste convaincante de raisons à cet effet (Hagmann et Biersteker 2014 : 297-298). Ils soulignent d’abord que l’enseignement des RI, surtout au baccalauréat, touche un public beaucoup plus large et diversifié que le seul lectorat restreint des articles scientifiques en RI. Les différentes visions et compréhensions du monde exposées dans les cours donnés ont un impact au-delà du monde universitaire et affectent possiblement les perceptions et actions citoyennes actuelles et futures des étudiants bien au-delà des murs de l’université (Waever et Tickner 2009). Ensuite, Hagmann et Biersteker remarquent que plusieurs étudiants en RI, après leur baccalauréat ou leur maîtrise, deviennent des professionnels dans des domaines politiques liés aux Relations internationales, que ce soit au sein de la fonction publique, dans des organisations internationales ou dans des organisations non gouvernementales. Les idées auxquelles ils ont adhéré ou auxquelles ils ont été exposés durant leurs cours les accompagnent ainsi en dehors des murs de l’université dans leur développement professionnel et peuvent influencer ces acteurs dans les raisonnements politiques, justifiant leurs pratiques et leurs décisions.

Enfin, et c’est là selon nous l’aspect le plus fondamental, Hagmann et Biersteker insistent sur l’idée que le fait de porter davantage attention à la pédagogie permet de mieux comprendre et d’apprécier l’agentivité dans la construction des RI et dans la compréhension que nous en avons – ainsi que dans la direction que celles-ci prennent « [en les] approchant en tant que discipline pédagogique » (Hagmann et Biersteker 2014 : 298). Conscients que des facteurs aussi divers que « des sensibilités politiques nationales, des héritages institutionnels, des collègues plus expérimentés et des administrateurs universitaires » (Hagmann et Biersteker 2014 : 298) constituent autant de contraintes susceptibles de peser sur l’enseignement, ils insistent néanmoins sur le fait que la salle de cours est l’endroit où l’agentivité s’exerce le plus, puisque c’est le lieu où certaines visions du monde sont présentées et promulguées au détriment d’autres, détruisant ainsi la fausse impression que la discipline se forge par les courroies de transmission intellectuelles que représentent les revues spécialisées (Hagmann et Biersteker 2014 : 298).

Qu’est-ce que cela implique dans le cadre d’une réflexion sur l’avenir des Relations internationales ? Dans cette section, nous explorons ici la nécessité d’« oublier » les théories des Relations internationales au profit de l’indiscipline. Ce faisant, nous suggérons que cela favorisera non seulement une curiosité renouvelée face au monde, nécessaire à tout travail intellectuel, mais également le développement de l’espace de réflexion indispensable pour répondre aux enjeux internationaux contemporains.

B – Oublier les RI

Même si une majorité d’auteurs s’entendent sur le constat que l’ère de la « grande théorie » est révolue (Levine et Barder 2014 ; Lake 2013 ; Macleod et O’Meara 2010), force est de noter que la persistance de celle-ci à définir les grands contours de la discipline en RI dans les syllabus de baccalauréat et de maîtrise est manifeste. Que ce soit à l’Université du Québec à Montréal, à l’Université de Montréal ou à l’Université Laval, pour ne donner que quelques exemples, la discipline s’enseigne d’abord et avant tout selon des schèmes familiers de soi-disant « paradigmes »[10] ou de « grands débats ». Cet état de fait n’est pas fortuit : après tout, comme l’a expliqué Ole Waever, c’est l’organisation même de la discipline des RI en débats qui permet une reconnaissance de l’existence d’une discipline en premier lieu, puisque l’idée de mythes fondateurs et de grands débats donne une cohésion à une série d’événements et de production scientifique (Waever 2007).

Cette cohésion de mythes fondateurs et de débats interparadigmatiques se fait au détriment de la réalité historique. Elle obscurcit ou éclipse la pensée complexe de penseurs associés aux courants en question (les subtilités dans la pensée de Raymond Aron ou de E. H. Carr, par exemple) et ignore carrément les motivations racistes et impérialistes, historiquement bien documentées, qui ont contribué activement à la formalisation de la discipline et des théories promues au sein de celles-ci (p. ex. Vitalis 2000, 2015 ; Shilliam 2013, 2015 ; Anievas, Manchanda, et Shilliam 2015 ; Hobson 2012). Luke Ashworth insiste cependant sur le fait que la nécessité d’une représentation juste de la réalité de la constitution de la discipline, bien qu’essentielle, n’est pas ce qui doit nous frapper de ces pratiques pédagogiques. Ashworth explique :

Les histoires sur les origines nous en disent plus sur le contexte temporel dans lequel elles sont racontées, et elles sont souvent dans le tort quant au passé qu’elles utilisent. […] [I]l n’y a certainement rien de défectueux avec la simplification pour le bien de la cohérence et de la compréhension, tant et aussi longtemps que nous traitons la simplification au mieux comme un outil, plutôt que de la laisser prendre le dessus sur nous.

Ashworth 2016 ; nous soulignons

Or, nous avançons que c’est précisément ce dernier processus qui pose problème dans la compréhension et dans l’enseignement toujours dominant des Relations internationales. Il se voit reflété dramatiquement dans les lamentations exprimées par John J. Mearsheimer et Stephen Walt quant à « la fin de la théorie des Relations internationales » au profit du simple test d’hypothèses (Mearsheimer et Walt 2013 : 39) qui caractériserait le champ disciplinaire américain dominé par le positivisme et par un tournant méthodologique quantitatif. Or, la fin des « ismes » au sein de la discipline qu’évoque Felix Berenskoetter dans la citation en exergue de cet article n’est pas un drame, loin de là, et elle ne signale pas « la fin des théories des RI » (voir le numéro spécial du European Journal of International Relations de septembre 2013). Au contraire : c’est plutôt la fin d’une construction spécifique qui remonte à une trentaine d’années (Ashworth 2016).

C’est d’ailleurs dans cet esprit que Bleiker nous propose d’oublier activement les théories des RI (les fameux « ismes ») pour mieux penser notre présent avec des outils qui soient plus appropriés : « Plutôt que de perpétuer la nostalgie des RI, en cherchant le confort et la sécurité à travers l’interprétation d’époques révolues depuis longtemps, même si elles sont caractérisées par la violence et l’insécurité, l’oubli conscient ouvre des possibilités pour une compréhension dialogique de notre présent et de notre passé » (Bleiker 1997 : 59).

Toutefois, au quotidien et de façon presque bancale, les théories des Relations internationales et leurs simplifications comme outils de restriction de la pensée face au monde contemporain se manifestent dans la crainte sentie de la question des étudiants et des étudiantes : « Mais s’agit-il VRAIMENT de Relations internationales ? » lorsque certains sujets sont évoqués. La question trahit une méfiance certaine à l’égard de l’univers « établi » des Relations internationales : en d’autres termes, les outils de simplification sont confondus avec la réalité. L’univers reconnaissable des étudiants en RI est construit à coups d’« anarchie », « d’équilibre des puissances », de « multipolarité », de « souveraineté », de « puissance souple » ou de « puissance brute », de « dilemmes du prisonnier », pour ne nommer que quelques concepts qui composent la toile de fond familière des étudiants s’initiant aux Relations internationales et évoluant au sein de cette discipline tout au long de leur baccalauréat. À la fin de leur parcours, ils et elles maîtrisent bien l’appareillage conceptuel, peuvent l’invoquer en séminaire. Cette maîtrise du jargon familier peut donner l’illusion d’une emprise sur le réel – celle de réellement comprendre le monde, en personne avisée qui a perdu sa naïveté sur le monde et peut en saisir la complexité. Le monde ne surprend plus : il est devenu un lieu défini dont on tente de rendre compte des rouages au prisme de théories bien établies.

Bleiker a bien mis en relief le rôle du langage dans cette construction familière des relations internationales, un aspect qui a trop souvent été négligé :

Nous avons tous été habitués à des représentations familières de l’international et des conflits. Des guerres, des famines et des sommets diplomatiques nous sont montrés sous leur jour habituel : comme des événements médiatiques de courte durée qui mêlent information et divertissement. La régularité paralysante de ces images et de ces extraits sonores qui sont communiqués aux masses en vient rapidement à effacer leur nature hautement arbitraire. Nous oublions graduellement que nous sommes devenus si habitués à ces métaphores chargées politiquement que nous les tenons pour vraies.

Bleiker 2009 : 18

Ce processus lié à la construction du monde des relations internationales et de la recherche en Relations internationales fait en sorte qu’on perd l’habitude de voir comment des réalités, constituées par le langage (Epstein 2013), deviennent alors des conventions sociales qu’on oublie d’interroger (Bleiker et Chou 2010 : 13). Roland Bleiker et Mark Chou soutiennent ainsi que « nous sommes conditionnés par ce processus d’oubli, un processus où les valeurs ancrées de façon linguistique ont pour effet de camoufler les systèmes d’exclusion qui opèrent dans toutes les formes de langage » (Bleiker et Chou 2010 : 13).

C – Pour éviter la faillite pédagogique des RI

Une approche indisciplinée des RI en appelle justement à l’importance de demeurer alerte, notamment en s’arrêtant à la façon dont les RI participent à une certaine représentation fixe du monde. « La lucidité, souligne Michel de Certeau, provient d’une attention toujours mobile et toujours surprise, à ce que des événements nous montrent à notre insu » (De Certeau 1986 : 3)[11]. Oublier les théories des RI, c’est tenter de se défamiliariser avec le monde pour mieux en rendre compte. Par exemple, comment rendre compte du « high frequency trading » dans l’économie internationale ? Qu’est-ce que cela nous dit sur la rationalité des acteurs, par exemple sur l’imputabilité politique ou sur les causes des crises économiques ? Comment comprendre ce que la souveraineté veut dire, lorsque la Papouasie-Nouvelle-Guinée loue des îles à l’Australie dans le Pacifique pour la détention de migrants ? Quelle différence cela fait-il d’analyser les relations entre les peuples autochtones et le gouvernement fédéral comme des relations internationales plutôt que de les voir uniquement comme des relations d’ordre infranational ? Comment expliquer la création de réseaux internationaux de procréation assistée faisant appel à des mères porteuses ?

Ces exemples ne sont pas voulus comme une simple énumération d’exceptions amusantes et saugrenues. Ils signalent des brèches dans le réel ordonné des RI qui nous est présenté comme étant des RI – et qui demandent une réponse. Ce refus (plutôt que l’incapacité) de répondre à une expérience du monde qui nous interpelle, exemplifié par la réponse « Ce ne sont pas des relations internationales ou cela ne relève pas de ce qu’on étudie en Relations internationales, c’est (insérer la discipline au choix : de la psychologie, du travail social, de la sociologie, etc.) ! » est en soi une faillite intellectuelle, sociale, politique et pédagogique que nous devons pallier.

Faillite intellectuelle, car cette fin de non-recevoir signale la fin de la surprise, de la curiosité face au monde, qui caractérise la pensée elle-même. L’identité fixe (de soi-même, de la discipline) signifie la perte de l’élan de la pensée en mouvement au profit de l’ordre intellectuel connu, sécurisé et stable. « Penser, au contraire, c’est passer : c’est interroger cet ordre, s’étonner qu’il soit là, se demander ce qui l’a rendu possible, chercher en parcourant ses paysages les traces des mouvements qui l’ont formé » (De Certeau 1986 : 3). Penser ne doit pas être un luxe que personne ne se permet.

Faillite sociale et politique, car cette illusion de stabilité ou de limites clairement établies quant aux « bonnes questions » à poser, « aux “bonnes méthodes” pour les étudier » et aux « sujets “vraiment” importants » qui distingueraient la discipline nous déconnecte du monde social tel que nous le vivons et tel qu’il est vécu par les autres, au profit d’un ordre déjà établi, quel qu’il soit. Comme le relève la féministe Cynthia Enloe, la curiosité intellectuelle n’est pas le résultat d’un processus passif : « Être curieux requiert de l’énergie. Que certaines idées reçues semblent aussi attirantes doit donc être le résultat d’une forme déformée de conservation d’énergie. Si l’on tient pour acquis que quelque chose est “naturel” […], on économise notre énergie mentale. […] Le résultat : nous imaginons qu’il n’y a rien à étudier » (Enloe 2004 : 1). Le monde est en perpétuel mouvement et nous nous en détournons au profit d’une carte connue et délimitée qui en cartographie les contours.

Faillite pédagogique, enfin, car en cherchant simplement à cadrer le monde à l’intérieur de théories, de concepts ou de paramètres établis, plutôt qu’à l’interroger, nous endiguons la curiosité et éliminons, consciemment ou non, l’émerveillement face au monde. L’idée ici n’est pas de proposer une conception romantique d’une confrontation qui soit l’équivalent d’une joie béate : bien souvent, c’est au contraire le choc, l’horreur ou encore l’indignation qui se manifestent. Ces exemples créent la surprise, l’étonnement, là où on ne l’attendait pas – ou plus. Ils confrontent le concept et sa définition à lui-même, au monde qu’il crée ou ferme. Ils créent ces moments de surprise, d’émerveillement, de « formes jubilatoires subites, quasi extatiques, c’est l’“étonnement” ou de l’“émerveillement” qui est, d’Aristote à Wittgenstein, le moment instaurateur de l’activité philosophique » (De Certeau 1986 : 3) – et intellectuelle, plus généralement.

III – L’enseignement comme pratique d’ouverture sur le monde des relations internationales

A – Enseigner (par) la curiosité féministe

En RI, sur le plan de la recherche comme sur le plan pédagogique, cette injonction au mouvement et à la curiosité comme base de la pensée intellectuelle est associée à ce que Cynthia Enloe a nommé la « curiosité féministe ». Jef Huysmans et Claudia Aradau clarifient notamment le fait que la curiosité féministe n’est pas une simple disposition intellectuelle ni l’adoption d’un activisme politique nommé, mais bien une méthode, au même titre que les entrevues semi-structurées ou l’analyse de discours, par exemple. Leur explication mérite d’être reproduite ici :

La méthode textuelle d’Enloe, y compris son « sentiment ethnographique » (ethnofeel), repose en substance sur sa capacité à s’appuyer sur la connaissance et sur le monde. Les mondes ne se voient pas donner force à travers la méthode, mais à travers le positionnement substantif que la méthode renferme. […] Pour Enloe, la curiosité féministe tire simultanément des mondes de l’information et les perturbe là où la mondialisation et la militarisation se rencontrent. De remettre en question les conditions des femmes force la confrontation d’idées reçues et tenues pour acquises comme la catégorie de « cheap labour ». […] Ses méthodes, nous le croyons, doivent être prises au sérieux comme des actes qui ont des effets politiques perturbateurs. La curiosité féministe est déployée dans la discipline universitaire autant que dans les organisations internationales et les entreprises. Lorsqu’elle est déployée, elle perturbe ces mondes, par exemple en renforçant le pouvoir du féminisme dans le monde universitaire ou en défiant la neutralité de genre créée par l’utilisation de termes comme « cheap labour » dans les relations de travail à l’international. Quand la « curiosité féministe » est déployée par des organisations du travail, les activités des mondes du « cheap labour » sont différentes du monde généré par le terme « cheap labour » qui émane de l’économétrie neutre sur le plan du genre ou des programmes des droits des travailleurs. Ce faisant, les méthodes portent en elles-mêmesun monde et ne sont pas simplement des façons de faire de la recherche.

Aradau et Huysmans 2013 : 610 ; nous soulignons

Par ailleurs, il n’est pas anodin que nous associions cette curiosité à une approche proprement féministe plutôt que de parler de curiosité de manière générale. Comme le soulève bell hooks : « En tant que communauté limitée à la salle de classe, notre capacité de générer de l’excitation est profondément affectée par l’intérêt que nous nous portons les uns les autres, en entendant les voix des uns et des autres, en reconnaissant la présence des uns et des autres » (Hooks, citée dans Parisi et al. 2013 : 412). Cette curiosité et cette ouverture aux autres impliquent un processus de formation et de reconnaissance du sujet connaissant en RI. Comme ce processus n’est pas distinct du processus de subjectivation du sujet dans son ensemble (c’est-à-dire au-delà de la salle de classe), la corporéité devient étroitement associée au processus de (non-)légitimation du savoir. Sans s’y limiter, cette corporéité renvoie notamment à des marqueurs genrés ou racialisés ainsi qu’à d’autres indicateurs de classe ou attributs physiques, tels l’accent ou l’habillement, qui déterminent souvent le capital symbolique (dé)légitimant le sujet connaissant.

Cette curiosité est également féministe dans la mesure où elle ne vise pas uniquement à critiquer un ordre établi, mais également à créer activement « une sensibilité différente et à actuali[ser] des espaces, des communautés et des subjectivités alternatifs » (Strausz 2015 : 8). Elle nous force ainsi à reconnaître la fausse « esthétique » de la division entre « le sujet universitaire connaisseur » et le processus de subjectivation dans son ensemble. Elle nous force à comprendre comment ce qui semble relever du mondain, du quotidien, du « privé » est également lié à l’« international » – un élément central des approches féministes. Un étudiant du séminaire de la professeure Erzsébet Strausz relate ainsi son expérience, à la suite d’un cours sur les études de sécurité. Confronté au concept de genre pour penser la violence l’a amené, selon lui, à reconsidérer ce à quoi celle-ci renvoie, qui elle affecte et comment au sein de la politique mondiale, mais également à constater comment ces processus systémiques participaient à son quotidien : ces nouveaux espaces ont radicalement changé son rapport au monde. Il écrit ainsi :

Lorsque je suis dans un bar et que je commande une bière – même si en réalité je veux un Coke –, parce que je ne veux pas avoir l’air « non masculin », le travail de [Judith] Butler me fait réaliser que ce sont les discours de masculinité liés à la performativité qui exercent une pression considérable sur mes actions pour que je me conforme à l’hétéronormativité ; lorsque mon amie se fait ignorer en tentant de proposer un argument sur le football, Foucault me permet de comprendre que sa « connaissance » a été jugée non légitime, étant alors privée par les voix légitimes d’ajouter une voix au discours sur le football… [Cela m’a conduit] à percevoir de façon autoréflexive comment « Je » m’engage comme acteur et comment je suis forgé par des dynamiques structurelles de pouvoir, ce qui me permet simultanément d’apprécier le danger social de la non-conformité qui est lié à la prise personnelle de pouvoir d’une résistance individuelle.

cité dans Strausz 2015 : 5-6

Enfin, une telle attitude de curiosité et d’ouverture face au monde implique aussi le développement d’une capacité d’écoute pour entendre les silences du monde tels qu’ils se présentent actuellement, dans la discipline comme à l’extérieur de celle-ci. Ces silences, comme le note toutefois Sophia Dingli en reprenant Jean-Luc Nancy, ne sont pas toujours le reflet de violences et de répressions : « L’incapacité d’entendre et d’écouter n’est pas seulement discursivement constituée, elle est aussi déterminée par la distribution du sensible » (Dingli 2015 : 733). La capacité d’écouter et de recevoir l’Autre est donc indissociable du positionnement social et de la reconnaissance donnée à certains sujets. Ainsi, dans le milieu universitaire (et surtout en sciences sociales), la capacité d’argumenter et de contre-argumenter, de défendre ses positions individuelles de manière brutale et directe est beaucoup plus valorisée que l’écoute attentive, l’ouverture aux critiques, la collaboration ou le partage[12]. Comme les nombreux débats sur les privilèges entourant la « blanchitude » et la masculinité hégémonique en témoignent, qui peut parler avec confiance et autorité et qui doit écouter ne relève pas du hasard et est intimement lié à des positions de reconnaissance d’autorité et de pouvoir dans la société plus largement. Dingli conclut que de s’engager dans un processus d’écoute active implique une tentative de trouver une signification possible non accessible dans l’immédiat : il s’agit d’une « intensification et d’une préoccupation, d’une curiosité et d’une anxiété » (Nancy, cité dans Dingli 2015 : 733). Cela suppose aussi une certaine humilité (apprendre à se taire et à apprendre du silence au lieu de chercher à immédiatement contre-argumenter) et une volonté d’apprentissage par rapport aux expériences des autres (qui implique une reconnaissance).

Ce que nous mettons en avant, c’est la nécessité de mobiliser la politique mondiale de façon indisciplinée, sciemment mue par une curiosité féministe qui nous amène à ne pas définir à l’avance les paramètres de la pensée en lien avec ces thèmes ou concepts et à chercher à aller au-delà des idées préconçues, des pensées toutes faites et des raisonnements stéréotypés[13]. Il faut réfléchir à ce que nous faisons lorsque nous enseignons les RI : quels mondes rendons-nous disponibles, existants, par ce que nous enseignons ou non ? Enseigner, c’est créer de nouvelles relations, un nouveau public. Le public des RI, comme n’importe quel public, n’est jamais donné, il est toujours à créer, à connecter. Quelles connexions rendons-nous possibles ou impossibles dans l’espace de la classe ?

B – Enseigner le monde des relations internationales au-delà des RI

Une lecture étriquée de notre argument pourrait signifier pour certains que nous réclamons la fin pure et simple de l’utilisation de concepts centraux, jugés fondateurs, pour la discipline ou que nous nous distancions de thèmes dits conventionnels de la discipline. Ce n’est pas le cas. Considérons, par exemple, le concept clé de souveraineté. Plusieurs définitions de la souveraineté existent (p. ex. celle de Richard Ashley [1989], de Jens Bartelson [1995] et de Wendy Brown [2010]), les plus classiques réunissant les caractéristiques résumées par David Lake, qui reprend notamment les aspects invoqués par les auteurs classiques Hedley Bull et Kenneth Waltz :

De façon interne, la souveraineté définit la plus haute ou l’ultime autorité au sein de l’État. […] De façon externe, la souveraineté comprend la reconnaissance, par d’autres États reconnus de la même façon, que cette entité est « l’un d’entre eux » et, partant, que c’est un concept qui est social de façon inhérente (Bull 1977). La souveraineté implique une relation d’égalité formelle. Comme Kenneth Waltz (1979 : 88) le décrit, entre des États souverains « aucun n’est autorisé à commander ; aucun n’est tenu d’obéir ».

Lake 2003 : 305

Les constructivistes, résume Lake, reconnaissent bien que la souveraineté est historiquement variable dans ses formes, mais elle reste « une condition absolue » dont les variations à l’intérieur d’un ordre donné ne sont présentées que comme des anomalies au sein d’une structure normative (Lake 2003 : 308).

Une façon d’enseigner la souveraineté pourrait effectivement consister en la comparaison de différentes définitions de la souveraineté : néoréaliste, constructiviste, poststructuraliste, etc. Il existe certes des avantages indéniables à faire cela. Nous pouvons ainsi voir quels éléments sont pris en compte dans telle ou telle définition ou voir comment différents cadres théoriques comprennent les mots. Mais, dans ce cas, le référent « souveraineté » n’est jamais remis en question[14]. Or, qu’est-ce que ça veut dire, la souveraineté, quand on parle de Porto Rico ? Qu’est-ce que ça veut dire, la souveraineté, quand on parle des aéroports ou des « zones américaines » dans des aéroports géographiquement situés sur le sol canadien ? On peut toujours répondre que ce sont des exceptions à une généralité. On peut même rétorquer que ce sont des endroits qui « ne comptent pas vraiment ». Et c’est cette réaction qui révèle tout le caractère politique de cette disposition, de cette atmosphère apprise dans nos classes : si seules les grandes puissances comptent, alors il s’agit d’un choix politique.

Mais, si l’on sort de ce dogme théorique, si Porto Rico n’était pas si importante pour les États-Unis, pourquoi alors maintenir ce statu quo ou avoir établi ce statut spécial ? Si les îles Christmas et Manus sont si peu importantes, pourquoi l’Australie investit-elle autant dans ses partenariats ? Nous prenons ici l’exemple de la souveraineté, car il nous force à réfléchir sur la façon dont on considère la théorie par rapport au monde : ici, au lieu de nous éclairer sur le monde, elle fait en sorte qu’on en évacue des aspects importants. Il doit demeurer possible d’interroger la pertinence et l’utilité de concepts, même ceux jugés incontournables comme « la souveraineté » (Kessler et Guillaume 2012). Il est bien sûr plus facile de simplement évoquer ces concepts en les jouxtant à des cas typiques auxquels on les a généralement associés. En forçant des cas nouveaux inspirés par l’actualité internationale, comme la question de la gestion des frontières mobiles liées à la crise des migrants / réfugiés transitant vers l’Europe à l’été et à l’automne 2015, on permet l’ouverture nécessaire pour penser un problème en revisitant le concept. Autrement dit, plutôt que de s’en remettre à une analyse traditionnelle réaffirmant le pouvoir souverain des États à gérer leurs frontières, on crée un espace pour un vocabulaire nouveau ou emprunté à d’autres disciplines qui serait susceptible de mieux rendre compte de la réalité ou du problème auquel nous sommes confrontés.

Prenons l’étude de la guerre, par exemple. Une approche de la guerre axée sur la curiosité féministe peut mener à des résultats différents de ce qu’une lecture disciplinée des RI nous propose. Dans nos cours de dernière année de baccalauréat, nous demandons régulièrement aux étudiants, durant le premier cours, de nous expliquer ce qu’ils ont appris sur la guerre et les conflits dans leurs cours de Relations internationales. Le tableau se remplit habituellement de mots-clés comme les suivants : conflits asymétriques, équilibre des puissances, puissance souple, montée des conflits intraétatiques, terrorisme islamique, contre-insurrection, drones et révolutions dans les affaires militaires, etc. Tous des concepts valides et pertinents, évidemment. Nous leur demandons ensuite combien d’entre eux ont été confrontés à des images de la guerre dans leurs cours. Habituellement, personne ne lève la main. Nous leur faisons ensuite remarquer que dans leur liste la mort n’apparaît pas. La violence n’est habituellement pas mentionnée non plus. La souffrance encore moins. Ce qu’ils ont appris de la guerre et des conflits oblitère la guerre, le conflit lui-même dans ce qu’il est. Non pas que ce savoir soit inutile ou foncièrement mauvais : il trahit simplement un rapport au monde enseigné par l’intermédiaire de ces concepts et de ces conceptions, c’est-à-dire la distanciation. Ce « savoir » de la guerre reproduit ici présuppose nécessairement un détachement face à la guerre, à la corporéité qu’elle implique et au conflit, plutôt qu’une considération d’en être partie prenante. Une curiosité féministe permet notamment de reconsidérer où commence et où se termine « le front » (Orr 2004 : 459) et de comparer les césures sémantiques de « guerre » et de « paix » qui semblent créer une temporalité (et une réalité) très nette et définie entre deux États, plutôt que de traduire un continuum de violence vécu sur le terrain.

Certains objectent parfois que c’est l’évidence même de la réalité de cette mort, de cette souffrance et de cette violence, qui fait en sorte qu’elles ne sont jamais mentionnées ou presque. Tenue pour acquise, la violence passée sous silence permet de « passer à autre chose ». Ce mouvement n’est pas anodin, selon nous. Nous croyons au contraire qu’une curiosité renouvelée, un questionnement pour ce qui est tenu pour acquis (la mort, la souffrance dans l’étude des conflits et de la guerre, par exemple) a un impact pédagogique profond et a le potentiel de changer le rapport au monde actuel entretenu au sein de la discipline.

C – Des relations internationales dont les étudiants font partie

Les classes de Relations internationales produisent une atmosphère : le contenu abordé et traité conditionne les réponses, conditionne les sens. Pour plusieurs, parler de la manière la plus détachée ou désincarnée possible devient soudainement garant de leur prétention au savoir objectif, à la vérité. Nous ne croyons pas qu’au nom du détachement et de l’objectivité nous devons nous priver de discuter de corps faits de chair et de sang, affectés en premier lieu par toute politique de l’international (dont la guerre est une manifestation extrême). L’empathie et la compassion ne sont pas des états d’être encouragés par le milieu universitaire en général : dans un contexte de coupes budgétaires croissantes, de financement restreint pour les étudiants, de précarisation du corps enseignant et d’une compétition accrue pour les quelques postes menant à la permanence, la compétition, la résilience et le stoïcisme sont promus, encouragés et récompensés. Ce rapport au milieu de travail se traduit également, dans l’enseignement, dans le rapport que les étudiants devraient entretenir face au monde dans les cours de Relations internationales.

La valorisation actuelle des méthodes quantitatives et du néopositivisme (Kristensen 2015a ; Jackson 2006 : 40) (surtout présente aux États-Unis, soulignons-le) et la promotion active d’une méthode de recherche où le test d’hypothèses falsifiables apparaît comme la seule façon scientifique[15] de faire des Relations internationales encouragent nécessairement un certain rapport au monde. Ce rapport est caractérisé par une séparation nette entre le chercheur et le monde qu’il étudie (plutôt que de considérer qu’il en est partie prenante) et le développement d’une certaine disposition émotive face au monde – soit la nécessité de « contrôler » ses émotions face à celui-ci et de les évacuer autant que possible de toute analyse. L’article reprenant le discours prononcé par Steve Smith en 2003 rappelait justement, entre autres choses, qu’il est impossible pour un théoricien du monde social d’observer de façon neutre le monde des relations internationales : « L’action de n’importe quel[le] théoricien[ne] du social ne peut jamais être de témoigner de façon neutre sur un monde préformé et dont il [ou elle] serait séparé[e] » (Smith 2004 : 503). La conception (néo)positiviste reproduit la fausse dichotomie (extrêmement genrée, maintes fois décriée et déconstruite en sciences naturelles et en sciences sociales, et néanmoins bien enracinée dans la pensée occidentale) entre raison et émotion. Or, il est beaucoup plus productif, comme l’avance Martha Nussbaum, de reconnaître que les « [é]motions ne sont pas que le carburant qui fait fonctionner le mécanisme psychologique d’une créature qui peut raisonner, elles sont des composantes, notamment des composantes hautement complexes et compliquées, du raisonnement de cette créature » (Nussbaum 2001 : 3)[16].

Cette reconnaissance peut avoir, selon nous, un impact profond sur l’enseignement des Relations internationales et, du même coup, sur la conception des Relations internationales des étudiants et des recherches qui en sont partie prenante. Par exemple, dans la séance sur le réalisme structurel, dans les cours de théories des Relations internationales, les différentes approches classiques en Relations internationales sur le contrôle et la prolifération nucléaire sont discutées et souvent férocement débattues entre les étudiants et les étudiantes, d’une manière décontextualisée politiquement, historiquement et affectivement. La position de Kenneth Waltz quant à la nécessité de favoriser la prolifération nucléaire pour assurer une plus grande stabilité internationale suscite des échanges intenses quant aux divers éléments mobilisés pour justifier sa position : la rationalité réelle des acteurs, la capacité de faire confiance aux autres dirigeants, etc. L’enseignement des théories de la multiplication nucléaire de Waltz à l’aide d’une carte du monde suscite des débats passionnés dans leur froideur calculatrice : Quels pays devraient avoir ou non la bombe ? Peut-on vraiment assumer la rationalité de tel ou tel gouvernement ou dictateur ? La théorie de Waltz est-elle raisonnable dans ses prémisses de rationalité des acteurs ?, etc.

Après avoir fait l’expérience de quelques-uns de ces débats, nous avons changé notre approche. Nous exposons désormais ces théories classiques avec derrière nous, sur une diapositive PowerPoint, trois images. La première est celle d’un survivant de la bombe de Nagasaki, défiguré, aveugle et sans cheveux, portant complet et cravate et montré en pleine discussion avec des interlocuteurs. La seconde, en noir et blanc, montre un adolescent de la Biélorussie, sérieux et digne, tenant sur ses genoux son jeune frère dont il prend soin. Ce dernier a la tête et le corps déformés, résultat des radiations provenant de la centrale de Tchernobyl, en Ukraine. La troisième, enfin, montre des manifestants des îles Marshall tenant des pancartes, qui condamnent le projet américain de faire de ces îles le lieu privilégié des nouvelles bases et de tests d’opérations militaires, y compris nucléaires.

Enseigner la théorie de la multiplication nucléaire de Waltz avec ces images en arrière-plan génère tout autre chose. Nous sentons l’atmosphère de la classe changer : un silence s’impose généralement après l’exposé de la théorie. Certains demandent habituellement qui sont les personnes sur les photos. Leur présence suscite inévitablement des questions sur la multiplication de l’arme nucléaire qui n’étaient tout simplement pas soulevées lorsque les théories étaient expliquées sans être illustrées. Par exemple, quels effets la création d’infrastructures nouvelles pour accommoder ces développements nucléaires peut-elle avoir sur la population ? Cette sécurité entre pays se fait-elle au détriment de la sécurité des individus eux-mêmes ? Quel rapport à la temporalité, à l’effet des infrastructures des arsenaux nucléaires, la théorie de Waltz suppose-t-elle ou ignore-t-elle ? Les promoteurs de la théorie de Waltz se font maintenant opposer des contre-arguments jamais évoqués autrement : les paramètres de la discussion se voient alors élargis par l’entrée soudaine de nouvelles personnes, jusque-là jugées indirectement « non pertinentes » au débat.

Ces images mettent également au jour des relations non reconnues, sous-jacentes aux débats en classe : le débat de Waltz est simplement rendu possible, en premier lieu, parce que nous assumons notre place, qui se situerait du côté de la plus grande puissance, décidant si oui ou non nous distribuons la bombe. Cette place est aussi, implicitement, géographiquement située : nous assumons que nous ne nous retrouvons pas « là ». Là, cet espace plus ou moins défini : là où il y a un danger qu’une bombe ne tombe ou ne soit testée, là où ne nous sommes pas. Les images ne créent pas pour autant nécessairement une nouvelle mise en relation émotionnelle directe. La plupart ne s’identifient pas directement aux personnes sur les images. Mais la présence de ces dernières, cette mise en relation face à elles, devient forcée et demande une réponse. Soudainement, nous devons répondre[17] de ce débat qui semblait si abstrait, si facile, face à ces personnes qui nous contemplent dans leur présence absente – fantomatique, spectrale – qui hante les lieux.

Nous insistons encore ici pour dire qu’il ne s’agit pas de mettre en avant un romantisme éculé ou de chercher activement à susciter une réaction émotive dont la simple présence serait vue comme un fondement épistémologique indiscutable, un critère de vérité. Les nombreux débats entourant l’utilisation d’images en Relations internationales (Williams 2003 ; Hansen 2011 ; Rowley 2010), ainsi qu’une conscience nette des conditions sociales et des relations de pouvoir qui font en sorte que certains corps suscitent certaines émotions (peur, compassion, colère, mépris, etc.) chez certaines personnes ou non (Bleiker et al. 2013 ; Bleiker et Hutchison 2008 ; Crawford 2000) nous incitent nécessairement à la prudence. Une curiosité féministe qui anime une démarche pédagogique doit justement, à l’instar de ce que préconise Louiza Odysseos (Odysseos 2015a), ne pas se contenter d’aller au-delà de ce qu’elle nomme une « pédagogie confortable », mais plutôt interroger de front la « jetabilité » (disposability) de certaines personnes ou groupes entiers dans l’enseignement – indissociables d’une réflexion sur les rapports persistants de colonialité dans la discipline des RI (voir, par exemple, Inayatullah 2011 ; Odysseos 2015b). Les émotions ou le manque d’émotions face à certains phénomènes ou à certaines images sont inhérents aux relations de pouvoir et trahissent des processus de (non-)reconnaissance. On peut penser ici aux photos des abus de prisonniers par des militaires américains à la prison d’Abou Ghraib en Irak ou, encore, la photo du corps inanimé du petit Alan Kurdi évoquant la tragédie de la crise des réfugiés en mer Méditerranée en septembre 2015. Si montrer ces images peut déstabiliser un ordre établi de violence auquel nous accédons principalement au moyen de concepts abstraits, cela peut également contribuer à perpétuer l’objectification de certains corps racisés et le maintien de relations de domination[18]. Il convient alors de se demander : Pourquoi l’image d’un homme irakien mort en tentant d’atteindre par bateau les rivages de l’Europe ne suscite-t-elle pas la même indignation que celle d’un enfant ? Que nous indique ce manque d’émotions sur la jetabilité de certaines personnes ? Loin de mener à des réponses unanimes, ces questions permettent néanmoins de voir comment les émotions elles-mêmes peuvent être politisées (et pas simplement mobilisées à des fins illustratives) dans une approche d’indiscipline et de curiosité féministe en RI.

Oublier les théories des RI implique de reconnaître le conditionnement émotionnel qu’elles suscitent et leurs impacts. Plusieurs débats ont lieu entourant l’utilisation de mises en garde (trigger warnings) dans les cours, concernant l’utilisation d’images ou le déroulement de discussions qui pourraient choquer ou affecter les étudiants. De telles mises en garde ne sont pourtant pas utilisées si l’on discute « froidement » des avantages stratégiques de bombarder l’Iran, par exemple, ou de la triste nécessité de fermer les frontières européennes face à l’afflux de migrants – et ce, malgré le fait que plusieurs étudiants dans nos cours peuvent venir d’Iran ou de Syrie, être immigrants ou réfugiés. On ne discrédite actuellement pas le fait de parler de ces sujets au nom de la violence à laquelle ils nous confrontent. Pourquoi, alors, en discréditer d’autres ?