Abstracts

Résumé

Depuis trente ans, le Maroc connaît un développement notable de la formation professionnelle. Cet article analyse les configurations d’acteurs qui l’ont porté, en prenant en compte la construction de l’État social marocain et du système de relations professionnelles, les liens avec la politique d’éducation et, enfin, l’inscription de la formation dans les stratégies de développement économique. Une première période, courant jusqu’au milieu des années quatre-vingt-dix, est caractérisée par une prééminence de l’État qui confine les autres acteurs à un rôle, au mieux, subalterne. Durant la seconde période, les gouvernements successifs promeuvent, sous l’influence croissante de l’Union européenne, une gouvernance tripartite (État, patronat, syndicats) qui s’avère fort incomplète : émerge une co-régulation de l’État et des employeurs, le premier disposant de la légitimité et des ressources d’un pouvoir politique sans guère de partage, les seconds, d’une capacité d’influence croissante au fil du temps. Considérant le rôle secondaire des syndicats, mieux vaudrait, à ce stade, parler d’un tripartisme supplétif de l’action de l’État. Cette régulation « à la marocaine » trace un chemin original au sud de la Méditerranée, en mettant progressivement en place des forums de débat public où se confrontent différentes visions de la formation professionnelle.

Mots-clés :

- Maroc,

- Formation professionnelle,

- système de relations professionnelles,

- Régulation tripartite : État, patronat, syndicat,

- Coopération internationale

Article body

Introduction

Initiale et continue, la formation professionnelle se développe à l’interface de plusieurs politiques publiques (éducation, emploi, protection sociale, développement économique et industriel, aménagement du territoire) et de multiples choix privés, qu’il s’agisse des entreprises – en lien avec leurs stratégies de ressources humaines, d’investissement et d’innovation – ou des individus – au travers de leurs choix et de leurs parcours en matière d’orientation, d’insertion et de mobilité. Placée ainsi au coeur des relations sociales et économiques, elle repose sur une régulation complexe qui met aux prises, potentiellement au moins, des configurations d’acteurs publics et privés diversifiés qui, en outre, s’avèrent variables selon les contextes sociétaux (voir, par exemple, Crouch, Finegold et Sako, 1999).

Il n’est donc guère étonnant que l’économie politique comparée ait fait de la formation professionnelle une des clés de compréhension des « variétés du capitalisme » (Hall et Soskice, 2001). Se focalisant sur les arrangements institutionnels qui articulent les choix des individus – des jeunes notamment – en matière de formation et les stratégies de ressources humaines des entreprises, cette approche distingue les « économies libérales de marché » (liberal market economies) des « économies coordonnées de marché » (coordinatedmarketeconomies) : dans les premières, où prédomine la régulation marchande, se doter de qualifications générales permet aux individus de faire face aux incertitudes du marché du travail et aux entreprises de se redéployer à moindre de coût vers de nouvelles stratégies économiques et financières ; dans les secondes, se référant à un agencement de règles négociées et de réglementation publique, les jeunes savent qu’investir dans une formation – spécifique ou semi-spécialisée – propre à une branche peut être source de stabilité de l’emploi et de progression de carrière (Estevez-Abe et coll., 2001), tandis que les entreprises accèdent à des compétences adaptées à leurs besoins et sources de puissants avantages comparatifs : de cette convergence d’intérêts résulte ainsi un « équilibre de haut niveau de qualification » (Finegold et Soskice, 1988), dont l’Allemagne est toujours la figure de proue.

D’un point de vue dynamique, les économies libérales anglo-saxonnes ont vu les systèmes traditionnels d’apprentissage des métiers s’affaiblir considérablement et même disparaître au point de s’exposer à des déficits de qualification intermédiaire, tandis que l’accès à l’enseignement supérieur se développait fortement ; moyennant des réformes profondes des curriculums de la formation professionnelle, la régulation néo-corporatiste des qualifications maintenait sa cohérence dans les pays germanophones. Enfin, d’autres pays d’Europe continentale, comme la France et la Suède, ont hybridé, selon des modalités différentes, ces deux figures types (Verdier, 2013). Dans les pays en développement, la faiblesse initiale des partenaires sociaux, doublée de la volonté politique de s’inscrire dans un processus de rattrapage économique, confère une place majeure à l’État dans le développement de l’éducation et de la formation : s’inscrivant dans la mouvance des « variétés du capitalisme », Bosch et Charest (2009) qualifient cette configuration d’« économie dirigée par l’État » (state-led economy), y associant des cas aussi différents que ceux de la Corée – parvenue désormais au niveau des pays industrialisés –, du Mexique et du Maroc.

Précisément, durant ces trente dernières années, ce dernier a connu un développement notable de la formation professionnelle (surtout initiale), couvrant progressivement un large spectre de branches et de métiers et proposant des certifications correspondant à différents niveaux de qualification (El Yacoubi, 2010). Sans prétendre faire de cette dynamique un révélateur de l’ensemble des mutations du capitalisme marocain émergent, cet article propose d’analyser les configurations d’acteurs qui l’ont portée, selon des modalités variables au cours du temps, entre transformations structurelles et ajustements progressifs du système : cette perspective sociohistorique, inspirée de Thelen (2003), part du principe que chaque phase se caractérise par un agencement spécifique d’intérêts, d’idées et de règles (Hall et Rose, 1997), source d’apprentissages institutionnels et sociétaux plus ou moins significatifs et aboutis. Analyser l’évolution des dispositifs de formation professionnelle du point de vue de l’implication des partenaires sociaux appelle une mise en contexte pluridimensionnelle qui prenne en compte la construction de l’État social marocain et du système de relations professionnelles, les liens avec la politique d’éducation et, enfin, l’inscription de la formation dans les stratégies de développement économique.

Une première période, courant jusqu’au milieu des années 1990, est caractérisée, ainsi qu’on l’a déjà évoqué, par la prééminence sans équivoque de l’État et de son administration, confinant les autres acteurs sociaux à un rôle, au mieux, subalterne. Durant la seconde période, de réforme en réforme, les gouvernements successifs promeuvent, sous l’influence croissante de l’Union européenne, une gouvernance tripartite (État, patronat, syndicats) qui s’avère, pour l’instant du moins, fort incomplète : émerge en réalité une corégulation de l’État et des employeurs, le premier disposant de la légitimité et des ressources d’un pouvoir politique sans guère de partage, les seconds, avant tout, d’une capacité d’influence, croissante, il est vrai, au fil du temps. Considérant le rôle secondaire des syndicats, mieux vaudrait, à ce stade, parler d’un tripartisme supplétif de l’action de l’État.

Un État dirigiste au sein d’un tripartisme largement asymétrique (1974-1995)

Cette première période exprime de manière très claire le rôle directeur de l’État dans la construction du social et de l’économique de ce pays en développement. Dans le champ de la relation formation-emploi, cette prééminence se traduit en 1974 par deux réformes majeures, la création de la Caisse nationale de sécurité sociale et celle de l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail. Dans l’un et l’autre cas, le tripartisme est convoqué comme principe régulateur en vue de donner d’emblée au nouveau système salarial qui s’échafaude, plus de légitimité et plus d’efficacité. C’est dans un esprit similaire que s’engage en 1984 une ambitieuse réforme de la formation professionnelle qui vise à faire de cette ressource une composante fondatrice de la relation salariale « à la marocaine ».

Les prolégomènes (1974-1984) : l’esquisse d’un État social

Comme dans les autres pays du Maghreb, l’indépendance était porteuse au Maroc d’une espérance de progrès social, qui s’est peu à peu concrétisée par la mise en place d’une protection sociale d’inspiration « bismarckienne », en réalité étroitement limitée à un salariat urbain et largement public, malgré un foisonnement d’institutions aux objectifs ambitieux mais aux compétences floues et aux moyens limités (El Aoufi, 2002)[3]. En fait, « la quête de “paix sociale” s’est avérée être une courroie de monopolisation du pouvoir et de négation du pluralisme politique » (Catusse et Destremau, 2010) ; en d’autres termes, les rudiments d’État-providence étaient aussi utilisés comme des instruments de contrôle social. Dans le contexte d’une régulation politique autoritaire (Camau et Geisser, 2003), le pouvoir marocain s’est efforcé d’intégrer dans le jeu social et politique la composante syndicale du mouvement national qui avait contribué aux luttes pour l’indépendance, mais en s’efforçant d’écarter ses courants les plus radicaux. Ces pratiques intrusives ont contribué à installer durablement une forte division du mouvement syndical qui prévaut encore aujourd’hui[4]. À l’inverse, les organisations patronales se sont unifiées dès la fin des années 1960 au sein de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM)[5].

Dès la création des organismes sociaux, le patronat et les syndicats furent conviés par les pouvoirs publics à participer à leurs instances nationales, notamment au conseil d’administration de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS)[6]mise en place en 1974. Mais, là comme en matière de formation professionnelle, la concertation a longtemps été à sens unique : l’État présentait les orientations générales et les programmes d’intervention qu’il avait arrêtés, les partenaires sociaux restant cantonnés à la simple expression de leurs points de vue. Ce tripartisme dirigiste s’est à nouveau manifesté, en 1974, à l’occasion de l’événement majeur qui a façonné l’évolution ultérieure du système de formation professionnelle, à savoir la création de l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT). Dans un contexte national alors marqué, sous l’égide de l’État, par la marocanisation de l’économie, cet établissement public[7] devait répondre à la pénurie des ressources en main-d’oeuvre qualifiées en développant des formations initiales et la formation en cours d’emploi et en organisant l’apprentissage institué par le Code du travail de 1940.Là encore, la participation des partenaires sociaux est institutionnalisée par leur présence au conseil d’administration de l’Office, présidé par le ministre du Travail, ainsi qu’à son conseil de gestion : sur la base de leur représentativité, mesurée par les résultats des élections professionnelles au sein de l’établissement, deux syndicats siègent à ce conseil, les partenaires sociaux étant à parité avec les représentants des pouvoirs publics[8], tandis que la gestion de cet établissement est assurée par un directeur général nommé par le chef de l’État.

Cette même année 1974 est intervenue une seconde décision cruciale et étroitement liée à la précédente, à savoir l’instauration, par décret, de la taxe de formation professionnelle dont le montant est alors fixé à 1 % de la masse salariale (le taux sera porté à 1,6 % par le décret du 31 décembre 1986). Non seulement cette mesure a permis de pérenniser le financement de l’OFPPT, mais elle a de facto, dans une sorte d’ambiguïté créatrice, confié la conduite de la formation continue aux pouvoirs publics : alors que la formation continue a toujours été définie comme étant l’affaire de l’entreprise, la responsabilité de la gestion et de l’encadrement de ce dispositif a été attribuée à l’OFPPT, comme en dispose l’article 2 du dahir créant cet établissement :

En relation avec les départements ministériels et les employeurs intéressés, l’Office est chargé de la promotion du travail, du développement et de l’adaptation de la formation professionnelle dispensée par le ministère chargé du travail. À cet effet il devra, d’une part, assurer l’information, l’orientation et la sélection professionnelle des candidats à ses unités de formation et, d’autre part, veiller à la reconversion professionnelle des travailleurs.

Dans les autres pays qui, comme la France (en 1971), ont instauré un tel mode de financement de la formation continue, la création de la taxe a été précédée par un accord entre les partenaires sociaux, inaugurant ainsi un long sillon de « lois négociées » et prévoyant de leur confier un rôle déterminant dans la gestion des fonds. Rien de tel au Maroc, ce qui a permis de financer par ce biais les formations initiales des jeunes dispensées par l’Office. Ce dirigisme étatique, forme autoritaire de la figure de « l’État ingénieur du social et de l’économie » définie par Desrosières (2003)[9], s’inscrit dans une planification nationale conduite exclusivement par l’administration dont les plans successifs soulignent l’importance de la formation professionnelle et fixent d’ambitieux objectifs en matière de création de places, en vue de remédier à la sévère carence de l’offre de formation initiale. Toutefois, si la capacité d’accueil du système passe de 14 000 places en 1973 à près de 50 000 en 1983 à la veille de réformes importantes, ses effectifs restent modestes au regard des sorties sans qualification du système éducatif.

1984-1995. Une action publique ambitieuse : construire un système national de formation professionnelle

Sur fond d’ajustements structurels imposés par les bailleurs de fonds internationaux (Banque mondiale et Fonds monétaire international – FMI), la réforme de 1984 de la formation professionnelle initiale vise à mieux articuler cette dernière aux besoins de qualification de l’économie et de ses entreprises. On procède alors à une profonde réorganisation institutionnelle et pédagogique de la formation professionnelle, à la construction de l’infrastructure du dispositif d’offre (surtout initiale) et à l’élargissement du partenariat de concertation à l’échelle nationale.

Cette politique planifiée de l’offre s’est appuyée sur la création d’une nouvelle administration centrale de la formation professionnelle rattachée alors au ministère de l’Équipement et des Travaux publics. Cette affectation ministérielle tient d’abord à la personnalité de monsieur Kabbaj, ministre « technocrate », très proche et apprécié du Roi, réputé pour ses compétences techniques et managériales dans la conduite des grands projets d’infrastructures (routes, barrages...). Lancé par un discours royal, ce projet de formation professionnelle est presque considéré comme un secteur de « souveraineté » et, à ce titre, mis à l’abri d’un département de l’éducation jugé trop « politisé » et peu efficient. Militait en outre pour ce rattachement une raison plus technique, liée aux objectifs clairement affichés des premières années de la réforme, à savoir la construction accélérée et l’équipement des nouveaux centres de formation afin de doter le système d’une capacité d’accueil suffisante : il s’agissait donc d’une mission et d’un métier qui s’inscrivaient au coeur de la vocation de ce ministère chargé, par ailleurs, de la construction des écoles et des hôpitaux.

Censé s’articuler tant à l’enseignement général qu’à l’emploi, le dispositif de formation professionnelle se recompose autour de trois niveaux de qualification/certification, qui correspondent aux paliers d’orientation de l’enseignement général, appelés à accueillir un nombre rapidement croissant de jeunes. En 1985, la réforme de l’éducation définit les proportions d’élèves à admettre à l’issue de chaque cycle d’enseignement. Ainsi, le niveau « spécialisation » devait accueillir 20 % des élèves finissant le premier cycle de l’enseignement fondamental ; 40 % des élèves terminant le second cycle de l’enseignement fondamental devaient accéder, à terme, au niveau « qualification » ; enfin, le niveau « technicien » était destiné à former 40 % des élèves à l’issue des études secondaires. Un quatrième niveau, dit de technicien spécialisé et ouvert aux bacheliers, est mis en place en 1993-1994 pour répondre aux besoins en encadrement intermédiaire des entreprises.

Figure 1

Système marocain d’éducation et de formation « niveaux d’éducation et de formation », Charte, Formation initiale, 2e, 3e 4e, Enseignement secondaire qualifiant

Cette réforme instaure une forme de « vocationalisme intégré », c’est-à-dire un enseignement professionnel organisé en spécialités de formations ouvrant sur les métiers et les professions et étroitement articulé aux différents niveaux qui structurent le système éducatif. Si le dispositif marocain présente des parentés certaines avec les évolutions que connaissent les systèmes français et italien (voir Verdier, 2009), il institutionnalise, du fait d’un volontarisme affiché en matière de lutte contre les déperditions scolaires, une tension structurelle entre la prévention des risques d’exclusion des jeunes qui ne réussissent pas à l’école fondamentale et la production de qualifications pertinentes pour l’économie.

C’est d’ailleurs cette seconde mission qui a motivé l’implication des partenaires sociaux dans la préparation de la réforme au sein d’instances consultatives nationale et provinciales de la formation professionnelle. Mais seuls les milieux patronaux ont été associés à la conduite opérationnelle de la réforme, que cela concerne la régulation des établissements de formation (conseil de perfectionnement, jury d’examen, conseil d’administration ou de gestion) ou l’accueil et l’encadrement des stagiaires au sein des entreprises. Les employeurs sont ainsi appelés à contribuer à une planification qui a cherché à renforcer sensiblement sa technicité en se fondant sur des études régionales (structuration locale des emplois qualifiés) et sectorielles (définition des besoins quantitatifs et qualitatifs des secteurs économiques à moyen et long terme), ainsi que sur des études d’évaluation et de suivi, afin de mesurer le degré d’adéquation des formations et la qualité de l’insertion des lauréats dans la vie active.

Au bout d’une décennie, les objectifs n’ont été que partiellement atteints (voir les tableaux 1 et 2). Certes, globalement, les effectifs des stagiaires comme des lauréats ont doublé (un peu moins pour les premiers, un peu plus pour les seconds). Toutefois, le nombre de places est largement inférieur à ce qui aurait été nécessaire pour accueillir les sortants en échec ou sans diplôme de l’enseignement scolaire (pour l’année 1997, la Commission spéciale éducation-formation [COSEF] l’estimait à environ 150 000 places) ; en témoigne d’ailleurs la stagnation des effectifs au premier niveau, dit de spécialisation. En outre, en raison de l’insuffisance des mécanismes de planification et de l’implication des entreprises, l’offre de formation s’est révélée partiellement déphasée par rapport aux attentes des employeurs (COSEF, 2000).

Tableau 1

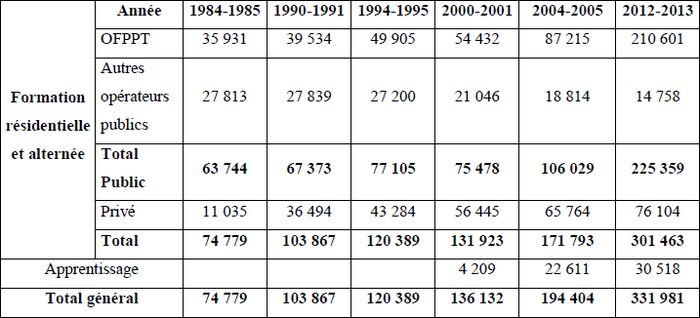

Évolution des effectifs des stagiaires durant la période 1984-2013

Tableau 2

Évolution des effectifs des lauréats durant la période 1984-2012

La mise en place inachevée d’une gouvernance participative de la formation professionnelle (1996-2013)

À compter du milieu des années 1990, plusieurs facteurs se conjuguent pour en appeler à de profondes réformes des régulations économiques et sociales marocaines : la conclusion en 1996 de l’accord d’association avec l’Union européenne[10] –qui passera au stade dit avancé en 2012 et qui est porteur d’exigences croissantes de compétitivité pour les entreprises marocaines-- ; des attentes sociétales croissantes en matière de citoyenneté et de développement économique ; la volonté du nouveau roi d’adosser la modernisation de la société à un dialogue social renouvelé. Par étapes, alors que s’aiguise la prise de conscience politique des limites de la réforme de 1984 – qu’atteste, en particulier, le décalage persistant entre les déperditions scolaires et les entrées en formation professionnelle[11]–, s’engage une véritable « refondation » de la formation, au sein de laquelle la partie patronale va jouer un rôle croissant, notamment en tant que partenaire d’une contractualisation appelée à être l’instrument privilégié de ces transformations. Sous ces différents aspects, la coopération internationale a joué un rôle significatif, favorisant techniquement et financièrement l’introduction de nouveaux instruments, sachant qu’elle a soulevé de sérieuses difficultés de mise en oeuvre.

Les ambiguïtés du rôle croissant du dialogue social dans la modernisation de la société marocaine

Trois dimensions complémentaires sont ici en jeu : le monde des règles, le rôle des idées et les acteurs du dialogue social. Dans les trois cas, les constructions s’avèrent largement inachevées au regard des exigences d’un jeu social, moderne et démocratique, à même de produire des référents légitimes pour l’ensemble de la société marocaine.

L’adoption d’un nouveau code du travail en 2004 témoigne des ambivalences de ce nouveau cours. Certes, il est le produit d’une réelle ouverture sociale, puisque le projet gouvernemental initial a donné lieu à six années de négociations, souvent âpres, qui ont débouché sur un accord des partenaires sociaux, traduit dans une loi votée à l’unanimité par le Parlement. D’une certaine manière, l’adoption de ce code scelle l’entrée du Maroc dans le régime de la loi négociée (Meknassi et Rioux, 2010), qui plus est, au travers d’un texte qui se veut la pierre angulaire d’une « refondation sociale » associant étroitement les intérêts organisés à la conception et au suivi de l’action publique au sein d’instances de concertation et de pilotage créées par l’État. Dans le souci de pérenniser le dialogue tripartite, patronat et syndicats ont construit un compromis fondé sur des mesures d’incitation, d’une part, à la reconnaissance du droit d’organisation des travailleurs et, d’autre part, à la négociation collective périodique en vue de prévenir les conflits sociaux (plus que de créer de nouveaux droits) ; en outre, une fonction de veille et de suivi est dévolue explicitement aux services de l’État, appelés à fournir les informations économiques et sociales utiles au bon déroulement des négociations et à être destinataires des résultats de ces dernières. Cette procédure d’encadrement public de la confrontation sociale est loin de favoriser les intérêts des salariés dès lors que l’on dépasse les rares accords emblématiques que sont la convention collective bancaire[12], manifestement inspirée du modèle français, ou encore l’accord conclu par la direction de Maroc Telecom (société de plus de 11 000 salariés) avec une intersyndicale formée de la CDT (Confédération démocratique du travail) et de l’UMT (Union marocaine du travail). Il est symptomatique que le Conseil économique, social et environnemental (CESE) soit chargé de « favoriser et de consolider la consultation et la coopération entre les partenaires économiques et sociaux et de contribuer à l’élaboration d’une charte sociale », tandis qu’il revient à sa commission des affaires sociales et de la solidarité de connaître les questions concernant notamment « la concertation et de la coopération entre les partenaires sociaux et économiques » : le terme de négociation n’apparaît pas dans les répertoires de cette institution au rôle croissant(Conseil Économique, Social et Environnemental) (voir ci-dessous).

Les limites de ces nouveaux textes et processus sont d’autant plus manifestes qu’elles révèlent et accentuent (peut-être) les fortes asymétries qui se sont creusées entre patronat et syndicats. Depuis quinze ans, le syndicalisme, si pluraliste qu’il en paraît émietté à plus d’un observateur, reste traversé de conflits récurrents, alors que, d’ajustements structurels en partenariats avancés avec l’Union européenne, le salariat marocain doit faire face à des défis majeurs. Or, si l’on excepte la fonction publique et quelques grands employeurs, son implantation réelle dans les entreprises s’avère très limitée, ce dont témoigne un taux national de syndicalisation de 6 % seulement[13], qui n’est pas de nature à surmonter la propension de nombre d’employeurs à contester sa légitimité. En outre, son audience n’est pas très brillante : aux élections professionnelles, les candidats sans étiquette ont obtenu 55 % des voix en 2009, contre 43 % en 2003 (pour le seul secteur privé, les résultats étaient respectivement de 62 % et 53 %). Le syndicalisme rencontre de grandes difficultés à être présent ailleurs que sur les grandes scènes nationales que constituent les conseils de la CNESS ou de l’OFPPT ainsi que les organismes consultatifs officiels tels que le Conseil économique, social et environnemental (CESE) ou le Conseil supérieur de l’enseignement (CSE)[14]. Or, en face, « les années 1990 voient l’émergence remarquable de la confédération patronale [la CGEM] prétendant à l’autonomie, et briguant un statut de partenaire social institutionnalisé » (Catusse, 2010), à toutes les échelles et dans la plupart des domaines de l’action publique. S’appuyant sur une expertise interne renforcée, la CGEM propose une « Vision CGEM 2020 de l’entreprise marocaine[15] » dans laquelle elle pointe « le maillon faible des stratégies de développement économique du royaume [qu’]est la faible implication en amont du secteur privé dans l’élaboration, le pilotage et la mise en oeuvre de certaines démarches nationales notamment dans les accords de libre-échange » avant de prôner « la mise en place d’instances de gouvernance mixtes public-privé, ayant pour but la participation du secteur privé à “certains arbitrages économiques clés” ». Elle en déduit, entre autres perspectives, une régionalisation de la formation professionnelle articulée à une spécialisation industrielle des différentes régions du Maroc[16]. De plus elle propose une nouvelle gouvernance de la formation professionnelle continue (voir ci-dessous), en cherchant ainsi à influencer les initiatives gouvernementales dans le cadre d’une « économie dirigée par l’État ». Dans un tel contexte sociétal, la maîtrise de l’expertise constitue en effet un levier de plus en plus structurant pour influencer l’action publique.

À cet égard, à l’initiative du pouvoir royal, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) joue un rôle croissant dans un dialogue social national étayé par un débat d’idées adossé à l’expertise. Formellement créé en 1992 par la nouvelle constitution d’alors, il n’a été installé comme institution indépendante consultative par une loi organique qu’en 2010, avant d’être conforté par la constitution adoptée en 2011, qui lui a conféré de nouvelles responsabilités dans le domaine environnemental[17]. Sur un total de 99 conseillers, cette instance compte 24 représentants du patronat et autant des syndicats[18], nommés pour moitié par le premier ministre et par les présidents des deux chambres du Parlement, sur proposition des confédérations syndicales qui les mandatent. Grâce à l’activité de ses commissions, et notamment de celles dévolues respectivement aux « affaires de la formation, de l’emploi et des politiques sectorielles » et aux « affaires sociales et de la solidarité », ce conseil est devenu un forum (Jobert, 1994) important sur ces vastes domaines de l’action publique, à la jonction de différents réseaux, grâce à la présence conjointe en son sein des intérêts organisés, des experts et des acteurs de la société civile. Ainsi, depuis 2011, la seule commission des affaires de la formation, de l’emploi et des politiques sectorielles, présidée par un syndicaliste membre de l’UMT, a remis pas moins de quatorze rapports dans le cadre de l’auto-saisine du conseil, dont notamment deux rapports et avis importants, l’un sur l’apprentissage tout au long de la vie, l’autre sur l’emploi des jeunes : ces textes sont assortis de diagnostics, sévères en l’occurrence, tant sur la situation économique et sociale que sur l’action publique[19]. Certes, leur forte médiatisation et leur sérieux en font des répertoires d’action collective légitimes (Tilly, 1984), mais, pour autant, ils n’ont pas trouvé à ce jour de débouchés législatifs tangibles[20].

Au total, il s’avère que ces ambiguïtés du dialogue social – prévention des conflits plutôt que promotion de la négociation, asymétries croissantes entre patronat et syndicats, liens incertains entre expertise critique et réformes de l’action publique – trouvent leur traduction dans le champ de la formation professionnelle.

Les réformes de la formation depuis 1996 : moderniser en impliquant les partenaires sociaux, les milieux professionnels au premier chef

Trois volets structurent la démarche dite de modernisation de l’action publique en matière de formation professionnelle – tant initiale que continue –, entreprise sous la conduite de l’État : la mobilisation du secteur privé afin de développer l’offre de places destinée aux jeunes, la promotion des formations en alternance et, enfin, une concertation visant à faire des partenaires économiques et sociaux des acteurs reconnus de ce processus. Il s’agit notamment de remédier aux dérives de la planification promue en 1984, en s’efforçant de conjuguer trois formes de régulation : le marché, la coopération entre école et entreprise ainsi que la concertation avec les partenaires sociaux. Dans les trois modalités, mais selon des perspectives différentes, les employeurs sont appelés à jouer un rôle crucial.

Cette nouvelle phase débute en 1996 avec une loi dont l’objectif est, à terme, de faire de l’alternance la modalité prédominante de formation des jeunes. Mais, sans conteste, le texte majeur est constitué de la Charte nationale d’éducation-formation adoptée en 1999 et prolongée par un « plan d’urgence » à la fin des années 2000. En lui-même, le processus d’élaboration de cette charte témoigne de la volonté des autorités politiques de promouvoir des forums hybrides (experts, partenaires sociaux) tels que tend à l’institutionnaliser aujourd’hui le CESE (voir ci-dessus). Cette charte a en effet été préparée par les travaux de la Commission spéciale éducation-formation (COSEF), constituée d’experts et à laquelle participaient huit représentants des syndicats d’enseignants ainsi qu’un membre de la CGEM[21].

La formation initiale : entre marché et coopération

Le secteur privé de la formation professionnelle, promu par la charte nationale et organisé par une loi promulguée en 2000, instaure une procédure d’accréditation qui, progressivement, ouvre la possibilité aux établissements privés de délivrer les mêmes titres que leurs homologues publics, moyennant un paiement direct par les élèves et leurs familles, assortie toutefois d’une subvention partielle des pouvoirs publics. C’est surtout dans les secteurs tertiaires de l’artisanat de service, où les investissements nécessaires sont relativement faibles, que cette offre privée s’est rapidement développée (passant de 43 200 en 1994-1995 à 76 100 en 2012-2013 (voir le tableau 2) pour répondre à une demande plus ou moins solvable confrontée au rationnement drastique des places de formation dans les établissements publics de l’OFPPT notamment.

C’est également la charte nationale qui consacre le milieu de travail en tant qu’espace privilégié d’acquisition des compétences en promouvant la formation alternée et l’apprentissage, en rendant obligatoires les stages en entreprise et en instaurant des jurys professionnels pour la formation « résidentielle » (se réalisant entièrement dans un centre de formation) avec comme objectif stratégique de qualifier 50 % des jeunes arrivant sur le marché du travail d’ici à 2010,comparativement à 20 % en 1999 (COSEF) .

Dès 1996, les premiers textes sur l’alternance[22] indiquaient qu’au moins la moitié de la formation professionnelle alternée devait se dérouler en entreprise, et un tiers en établissement de formation. Cette place donnée à l’entreprise témoigne d’une volonté plus générale de rendre les contenus de formation « adéquats » aux besoins des entreprises, érigées en instances légitimes de formation et en acteurs privilégiés du nouveau dispositif. En outre, cette ouverture de la formation professionnelle initiale sur le monde du travail se prolonge avec une loi portant institution et organisation de l’apprentissage en mai 2000[23]. Enfin, on a cherché à renforcer cet ancrage dans le monde professionnel par le recours à l’approche par compétences (APC). Développée avec le soutien de la coopération canadienne, cette approche (voir Monchatre, 2007) cherche à accroître la capacité et la qualité de l’offre de formation en flexibilisant les durées de formation, en responsabilisant les protagonistes de la formation (formateurs et employeurs) et en déterminant les contenus de formation en s’appuyant sur une analyse des situations de travail.

Dans cette tentative de rapprochement des entreprises et de l’offre de formation initiale, des progrès réels ont été accomplis – la part de la formation alternée et celle par apprentissage dans l’offre globale de formation sont passées entre 2000 et 2011, respectivement, de 4 à 10 % et de 3 à 12 %-.Au final, cependant, la capacité de l’PAC à restructurer l’offre continue de buter sur la prédominance persistante de la formation résidentielle qui représente encore 78 % des effectifs, contre 93 % en 2000 : cette situation témoigne de la difficulté à mobiliser les employeurs dans des processus de formation structurés, alors que prédominent l’emploi informel[24] et l’apprentissage sur le tas et que, dans la recherche d’un développement rapide des places de formation, l’offre sous statut scolaire est plus facilement programmable. En outre, en termes quantitatifs, l’adéquation de l’offre aux besoins des entreprises reste entachée de fortes limites : 190 000 emplois ont ainsi été générés par le secteur bâtiment et travaux publics(BTP) entre 2008 et 2010, mais la formation professionnelle n’a pu produire que 51 000 diplômés durant la même période (ETF, 2012). De plus, au-delà d’expérimentations parfois probantes (DFP et CIDE)[25], l’APC peine à se généraliser à l’ensemble du dispositif de formation des jeunes[26]. Enfin, les résultats de l’insertion restent mitigés puisque, malgré une forte sélectivité à l’entrée, les taux d’insertion dans l’emploi (neuf mois après l’obtention du diplôme) des diplômés de la formation professionnelle restent relativement faibles et vont même en se dégradant pour les bas niveaux[27].

Tableau 3

Évolution du taux d’insertion dans l’emploi par niveau de formation

La formation professionnelle continue, champ privilégié de la concertation sociale?

En ce domaine, sous la pression croissante des partenaires sociaux et de la CGEM en particulier, la réforme clé intervenue en 2002 a consisté à réserver une part fixe de 30 % du produit de la taxe de la formation professionnelle versée par les entreprises au financement de la formation des salariés. Le régime préexistant des contrats spéciaux de formation (CSF) que les entreprises concluent avec l’OFPPT[28] pour financer les stages destinés à leurs salariés a été doté d’un dispositif autonome de gestion. Celui-ci est constitué, d’une part, du Comité central des contrats spéciaux de formation (CCCSF) et, d’autre part, de groupements interprofessionnels d’assistance et de conseil (GIAC) chargés de développer, à l’échelle de plusieurs secteurs[29], des activités de promotion de la formation en cours d’emploi se rapportant à l’ingénierie, au conseil stratégique et à la sensibilisation des employeurs, notamment des petites entreprises, à l’importance de la formation pour leur développement économique.

Figure 2

L’organisation de la formation continue

Le CCCSF[30] et ses déclinaisons régionales sont des organes tripartites : les neuf sièges se répartissent à parité entre les représentants des salariés (proposés par les organisations syndicales membres du conseil d’administration de l’OFPPT), le patronat et les ministères compétents. Toutefois, les syndicats sont absents des GIAC, regroupements de plusieurs fédérations sectorielles de la CGEM, qui assurent une fonction stratégique : par délégation du comité de gestion de l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), ils gèrent les fonds provenant de la taxe et destinés à financer les actions de formation demandées par les entreprises au profit de leurs salariés.

Dans ce nouveau cours, les pouvoirs de gestion et d’orientation, tout comme les capacités d’action des parties patronales et syndicales, s’avèrent fortement asymétriques : certes, le CCCSF installe un fragment de paritarisme censé favoriser le développement de la « formation en cours d’emploi » : la charte nationale d’éducation-formation en préconisait d’ailleurs l’institutionnalisation en vue d’atteindre un taux d’accès à la formation continue d’au moins 20 % des salariés déclarés à la CNSS à la fin des années 2000, objectif qui n’a pas été atteint. De jure et de facto, les syndicats sont de moins en moins présents dès lors que sont en jeu les décisions opérationnelles et la mise en oeuvre effective de la formation professionnelle dans les entreprises. Actuellement, il s’agirait de retirer à l’OFPPT la gestion des fonds destinés à la formation en cours d’emploi. Cette externalisation, pour laquelle milite activement la CGEM (voir Slassi Sennou, 2013)[31], est actuellement inscrite dans un projet de loi d’ores et déjà introduit dans le circuit d’adoption parlementaire ; il prévoit confier la gestion de la formation continue à une fondation à vocation participative, dotée de la responsabilité morale et de l’autonomie financière, dénommée Fondation pour le développement de la formation continue(FDFC)[32].

En outre, la position du patronat a été confortée par l’entrée en scène de nouveaux acteurs de la formation issus du monde de l’entreprise : dans le cadre de conventions conclues entre l’État et des sociétés de droit privé créées à cet effet, des fédérations professionnelles rattachées à la CGEM se sont vu confier la gestion d’instituts spécialisés de formation.

Gouverner par contrat : la force structurante des instruments de l’action publique[33]

Dès 1996[34], l’Administration a enclenché le recours à la délégation de la gestion de la formation aux organisations professionnelles de branche, en l’occurrence l’Association marocaine des industries du textile et de l’habillement (AMITH) ; ce partenariat public-privé s’est ensuite concrétisé par la création de l’École supérieure des industries du textile et de l’habillement (ESITH) :il s’agit d’une école publique gérée par une société de droit privé selon les termes d’une convention signée avec l’État[35].

Plus récemment, cette expérience a été élargie, toujours par des conventions entre l’État et des sociétés de droit privé créées par les professionnels pour gérer des instituts spécialisés de formation, notamment dans les secteurs de l’automobile et de l’aéronautique. Les conventions stipulent que ces instituts sont investis d’une mission de service public et qu’ils doivent respecter les principes d’égalité des usagers et de continuité du service, tout s’assurant de l’adaptation de la formation aux évolutions technologiques, économiques et sociales. Il reste que la représentation des salariés se retrouve là aussi dans une position marginale. La création de ces instituts relevait du Plan d’urgence (2008-2012), dont une composante visait à renforcer le Pacte national pour l’émergence industrielle en satisfaisant les besoins en compétences des « métiers mondiaux du Maroc » estimés alors à 220 000 emplois qualifiés (voir Ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, 2013)[36].

C’est dans une perspective similaire que s’est inscrit le projet européen MEDA 2[37] qui, à compter de 2003, est venu appuyer dans le textile-habillement, le tourisme et les NTIC les politiques de développement de la formation proposées par les associations professionnelles concernées (APEBI, AMITH, FNIH)[38], le ministère de la Formation professionnelle et les départements sectoriels de tutelle. Ce projet visait à mettre à la disposition des fédérations professionnelles et de l’ensemble des entreprises accompagnées une série d’outils de gestion des ressources humaines. Pour favoriser l’appropriation des ces outils, une vingtaine de bureaux de conseil en ressources humaines dans le textile et les TIC ont été mis sur pied et certains d’entre eux ont été labellisés par les organisations professionnelles. L’un des acquis majeurs de ce projettent à la création de répertoires emplois-métiers (REM) et de référentiels emplois-compétences (REC) élaborés avec le soutien de la coopération internationale (Ouahab, 2010). Mettant en application le principe de la délégation de service public, le comité de pilotage a été présidé par la CGEM et les comités sectoriels – chargés de coordonner l’action propre à chaque branche – l’ont été par les présidents des fédérations professionnelles concernées. Une unité d’appui (UAP) a assuré la gestion du projet sous le contrôle du comité de pilotage, tandis qu’une agence d’exécution a été créée au sein de l’OFPPT en vue de conclure et de gérer les contrats destinés à mobiliser l’assistance technique et l’acquisition des équipements des établissements de formation.

Indéniablement, ce projet a approfondi le sillon du partenariat public-privé, les professionnels étant présents à tous les étages du dispositif (comité de pilotage, comités sectoriels de suivi, groupes techniques de travail). Par contre, la place faite à la représentation des salariés s’avère nettement plus modeste. Certes, elle participe au comité de pilotage du projet, mais parmi de nombreux autres protagonistes[39]. De plus, les comités sectoriels de suivi et les groupes de travail placés auprès de ces derniers pour superviser la mise en oeuvre opérationnelle des programmes de formation et de qualification ne comportent pas de représentants syndicaux. Ceux-ci ne réapparaissent qu’en aval, dans des instances chargées du processus d’évaluation comme le veulent les pratiques européennes.

Discussion et conclusion

À l’issue d’une étude synthétique consacrée aux « partenaires sociaux dans l’enseignement et la formation professionnels dans le Sud de la Méditerranée », les experts de l’ETF (voir Mayen, 2011) soulignent que, « dans un nombre limité de pays (le Maroc, la Tunisie et, dans une certaine mesure, la Jordanie), tous les partenaires sociaux participent directement (tripartisme) à la prise de décisions et à la gestion du système national de formation professionnelle » (p. 11). L’auteur de l’étude en déduit qu’il s’agit là d’un « partenariat tripartite structuré » (Mayen, 2011, p. 11).

Au terme de la présente rétrospective étalée sur près de quarante ans, une telle appréciation paraît singulièrement optimiste. Certes, en comparaison de nombreux pays du Sud de la Méditerranée, le Maroc semble être désormais doté de ressources cognitives et institutionnelles distinctives, témoignant de la mise en place progressive d’un dialogue social d’une qualité croissante. Des forums multi-acteurs (experts, universitaires, partenaires sociaux, associations …), tels que tendent à les constituer certaines commissions thématiques du Conseil économique, social et environnemental, sont assez représentatifs de cette dynamique sociétale originale. Néanmoins, à ce stade, la capacité de ces débats, aussi intéressants et pertinents soient-ils, à influencer véritablement le cours de l’action publique demeure encore incertaine.

D’un côté, la figure de l’État prescripteur exclusif de l’économique et du social, de la conception à la mise en oeuvre de l’action publique, est indéniablement en net recul. Les critiques adressées par les partenaires sociaux, tant syndicaux que patronaux, à la gouvernance, à l’organisation et aux prestations de l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) sont représentatives de la mise en cause de cette figure de l’État omnipotent, bousculée, en outre, de longue date par les programmes structurels mis en oeuvre par la Banque mondiale ainsi que, plus récemment, par les « bonnes pratiques européennes » qui prônent une gouvernance multi-acteurs dans le cadre du « partenariat avancé entre le Maroc et l’Union européenne. Au final, si l’OFPPT, érigé en « établissement stratégique » par la constitution de 2011, conserve une nette prééminence sur la formation initiale des jeunes, son rôle en matière de formation continue tend à se restreindre au profit des partenaires sociaux qui revendiquent de jouer un rôle majeur dans l’utilisation des fonds issus de la taxe sur la formation professionnelle et dévolus à la formation continue. Un « État facilitateur » (Salais, 1998) semblerait ainsi devoir s’affirmer, soucieux de favoriser l’élaboration de règles pertinentes par des acteurs sociaux plus autonomes, au détriment d’un « État surplombant » (ibid.), concevant et régulant, de manière très hiérarchique et unilatérale, des projets concernant pourtant de multiples acteurs aux différentes échelles de l’action publique.

Mais, d’un autre côté, un tel changement de régime, consistant à instaurer une gouvernance participative de la formation professionnelle, semble pour l’instant cantonné dans une réalité nettement plus modeste. Certes, il est indéniable que les instances nationales interprofessionnelles (conseils d’administration ou de gestion de la sécurité sociale [la CNSS], de la formation initiale et continue [l’OFPPT],ou en cours d’emploi [le CCCSF]) comptent bien des représentants des trois composantes (État, patronat, syndicats) qui, à ce titre, sont censés impulser un tripartisme fixant les orientations de l’action publique et assurant un suivi de la mise en oeuvre générale des programmes en cause. Mais, en fait, les impulsions clés demeurent l’apanage de la puissance publique ; aussi, ce tripartisme encore bien tempéré semble promouvoir une régulation préventive des conflits et des désaccords plutôt qu’une négociation sociale autonome à même de construire des règles du jeu partagées. Par contre, s’instaure progressivement un « bipartisme » de fait entre les pouvoirs publics et la CGEM aux différentes échelles de régulation. Ainsi, le pouvoir d’influence de cette dernière sur les stratégies nationales ne cesse de s’accroître (Boudarbat et Lahlou, 2009), alors que se renforcent, d’une part, les intérêts économiques qu’elle représente, notamment les branches professionnelles qui la composent, et, d’autre part, sa capacité de proposition, à l’aune d’une expertise interne de plus en plus pointue, grâce à ses commissions thématiques, en particulier en matière de formation professionnelle. En outre, alors que la représentation des salariés est largement absente de l’instruction et de la gestion des projets proposés par les entreprises en matière de formation continue, les organisations patronales y tiennent un rôle majeur dans le cadre d’une contractualisation renforcée de l’action publique (Gaudin, 1999), y compris au sein des projets financés par l’Union européenne ; de plus, dans certaines branches stratégiques, les conventions signées avec les pouvoirs publics en viennent à concerner la formation initiale. Par le biais de cette gestion déléguée, s’instaurent ainsi des formes originales de partenariat public-privé qui, progressivement, promeuvent des acteurs sectoriels plus autonomes.

D’une manière générale, cette technicisation des problèmes fonctionne de facto comme une dépolitisation des enjeux qui rend moins légitime la représentation des salariés et des usagers, de la formation à tous les stades d’élaboration et de production de la formation professionnelle. À l’inverse, l’implication des milieux professionnels est appelée à être multiforme : a) La participation aux instances consultatives à caractère national (commission nationale de la formation professionnelle), régional (commissions provinciales de la formation professionnelle) et au niveau de l’établissement de formation (conseil de perfectionnement, jury d’examen...) ; b) L’accueil et l’encadrement des stagiaires au sein des entreprises, la formation professionnelle alternée étant considérée comme le mode de formation le mieux adapté pour répondre aux besoins des utilisateurs, le moins coûteux et le plus orienté vers l’insertion professionnelle des jeunes formés ;c)L’organisation de la formation par le milieu professionnel en tant qu’opérateur de formation ou dans un cadre contractuel. Ce dernier point est sans doute la dimension politique la plus cruciale du nouveau dispositif dans la mesure où elle fonctionne aussi comme un instrument de sélection des acteurs pertinents ou légitimes, laissant aux marges la représentation des salariés et des jeunes en formation.

Au total, à l’antérieure configuration largement unilatérale, en tout cas très statocentrée, tend à se substituer un pilotage conjoint État-organisations professionnelles[40] qui ne ménage qu’une position seconde à la représentation des salariés. Il ne semble pas que le recours élargi à la coopération internationale et aux programmes européens, destiné à accélérer la modernisation de la gestion des ressources humaines dans les secteurs clés de l’économie marocaine, soit susceptible de changer radicalement la donne. Si l’instrumentation renforcée de l’action publique en matière de formation, de qualification professionnelle et de ressources humaines participe clairement d’une stratégie nationale de modernisation de l’économie, cette nouvelle configuration pourra-t-elle durablement laisser en lisière les salariés et leurs représentants ? La délégation de compétences aux organisations professionnelles pourra-t-elle longtemps faire l’impasse sur des partenariats public-privés élargis aux salariés, en conformité avec le fait que la formation professionnelle est un bien commun à l’ensemble des acteurs de la relation salariale ? Il est vrai que le faible taux de syndicalisation, alors que prévaut un pluralisme syndical diversifié, ne favorise pas une plus forte reconnaissance institutionnelle de la représentation des salariés aux différentes échelles de l’action publique.

Dans l’immédiat, au regard des catégories de l’approche en termes de « variétés du capitalisme », la société marocaine, toujours fermement pilotée par l’État, continue de se distinguer des « économies de marché coordonnées » de type néo-corporatiste dans lesquelles les représentants des intérêts organisés, employeurs et syndicats, jouent un rôle clé aux différents niveaux de la régulation sociale (Streeck, 1996), notamment par l’entremise d’échanges politiques avec les pouvoirs publics (Regini, 1984).En outre, la configuration marocaine ne s’inscrit pas pleinement dans le tripartisme de « consultation » (Möbus et Verdier, 1997) qui prévaut en France où la puissance publique joue un rôle directeur prééminent, sachant que, toutefois, la concertation peut y ménager une influence non négligeable aux partenaires sociaux, comme en témoigne la floraison de lois négociées, en particulier en matière de formation professionnelle. Néanmoins la « state-led economy » à la marocaine trace un chemin original au Sud de la Méditerranée, notamment en mettant progressivement en place des forums de débat public où se confrontent différentes visions de la formation professionnelle.

Appendices

Notes

-

[1]

Docteur en sociologie et ethnologie méditerranéennes à l’Université de Provence, Rabat.

-

[2]

Directeur de recherche au CNRS, LEST, Aix-Marseille Université.

-

[3]

Aujourd’hui encore, malgré une sensible progression de ses affiliés ces dernières années, la Caisse nationale de sécurité sociale ne couvre qu’un quart de la population active et un tiers du salariat en raison de la prédominance de l’emploi informel.

-

[4]

Premier syndicat marocain, l’Union marocaine du travail (UMT) a été créée dans la clandestinité en mars 1955. À l’indépendance, alors qu’elle comptait 65 000 adhérents, Mohammed V lui a conféré le statut d’« héritière » du mouvement national. Puis a débuté un processus d’émiettement devant conduire à l’actuel « pluralisme exagéré » avec pas moins de cinq centrales syndicales, alors que, parmi les 10 millions de travailleurs marocains, seulement 6 % sont syndiqués : à l’initiative du parti de l’Istiqlal qui estime l’UMT trop liée aux partis de gauche, la première scission donne lieu à la création en 1960 de l’Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM). Cela n’empêchera pas, en 1978, l’Union socialiste des forces populaires (UFSP), entre autres, de susciter la création de la Confédération démocratique du travail (CDT), estimant que l’UMT était excessivement bureaucratisée. Entretemps, en 1976, est apparue l’Union nationale du travail au Maroc (UNTM) proche du parti Justice et développement (PJD), actuellement au pouvoir. Plus récemment, en 2003, la Fédération démocratique du travail (FDT), plus marquée à gauche, a vu sa représentativité reconnue.

-

[5]

Créée en 1947 sous le protectorat français, la Confédération générale des entreprises du Maroc, aujourd’hui dirigée par Miriem Bensalah Chaqroun, rassemble depuis 1969 l’ensemble du patronat : cette année fut celle de la « marocanisation » de l’organisation, la Fédération des industriels du Maroc (FIM) – qui rassemblait alors les patrons marocains – rejoignant la CGEM encore à dominante européenne. Une très large proportion (95 %) de ses adhérents dirigent des PME.

-

[6]

Son conseil d’administration tripartite ne choisit pas son directeur général, qui est nommé par dahir(décret royal).

-

[7]

À la suite de la réforme constitutionnelle de 2011, l’OFPPT est devenu un « établissement public à caractère stratégique » au même titre que la Caisse de dépôt et gestion, le Fonds Hassan II pour le développement, la CNSS, etc., soit, au total, vingt établissements publics installés par le dahir du 17 juillet 2012 promulguant une loi organique relative à la nomination aux fonctions supérieures de l’État.

-

[8]

Actuellement, six sièges sont détenus par l’Union marocaine du travail et un par l’Union générale des travailleurs marocains, la CGEM disposant également de sept sièges.

-

[9]

Pour le grand historien de la statistique sociale, cette figure alliait, dans l’après-Seconde Guerre mondiale et jusque dans les années 1970, la mobilisation d’une administration experte et d’intenses concertations avec les acteurs économiques, sociaux et associatifs.

-

[10]

Précédé en 1995 par l’adhésion à l’Organisation mondiale du commerce.

-

[11]

Durant la seconde moitié des années 2000, on estime à environ 400 000 le nombre de jeunes qui quittent prématurément l’enseignement général. La capacité d’accueil de la formation professionnelle ne peut donc satisfaire qu’une petite partie des besoins.

-

[12]

Elle a été conclue entre le Groupement professionnel des banques du Maroc et l’Union syndicale interbancaire – UMT (USIB-UMT).

-

[13]

Il est particulièrement symptomatique que cette progression des non-syndiqués se soit faite au détriment des deux plus importantes centrales, l’UMT et la CDT ; l’UMT était arrivée en tête avec 13,2 % des suffrages, suivie de la CDT (10,8 %), de la FDT (6,6 %) et de l’UGTM (6,4 %). Signalons en outre que, selon la Direction du travail du ministère de l’Emploi, il n’existe pas de statistiques sur le taux de syndicalisation par secteur.

-

[14]

Sept représentants « des organisations syndicales les plus représentatives des personnels employés dans les secteurs de l’enseignement et de la formation » (sur une centaine de membres) siègent au Conseil supérieur de l’enseignement, mais, en tant que telles, les confédérations interprofessionnelles ne sont pas représentées dans cette instance.

-

[15]

CGEM Vision 2020.(de l’entreprise marocaine). Consulté en ligne [http://www.cgem.ma/doc1/ed-cgem/siege/com/eco/2.pdf] le 2 mars 2014.

-

[16]

Voir notamment « Présentation de l’état des lieux de la situation marocaine et des recommandations de la CGEM à la Commission consultative de la régionalisation (CCR) ». Consulté en ligne [http://www.regionalisationavancee.ma/PDF/Rapport/ORGANISATIONS_PROFESSIONNELLES/OP_CGEM_01.pdf] le 2 mars 2014.

-

[17]

« À l’exception des projets de loi de finances, le Gouvernement, la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de soumettre à l’avis du Conseil les :

projets et propositions de lois-cadre concernant les objectifs fondamentaux de l’État dans les domaines économique et de la formation ;

projets liés aux grands choix en matière de développement et les projets des stratégies afférentes à la politique générale de l’État dans les domaines économique et de la formation.

Conseil peut, de sa propre initiative, émettre des avis ou formuler des propositions ou réaliser des études ou des recherches dans les domaines relevant de ses attributions, à condition d’en informer le Gouvernement et les deux Chambres du Parlement. » Consulté en ligne [http://www.ces.ma/Pages/Activites-du-Conseil.aspx] le 2 mars 2014.

-

[18]

Au Conseil économique, social et environnemental, l’UMT dispose d’un tiers des 24 sièges attribués aux représentants des salariés ; six reviennent à la CDT, quatre à la FDT ainsi qu’à l’UGTM et, enfin, l’UNTM compte deux représentants.

-

[19]

Voir ces avis, consultés en ligne [http://www.ces.ma/Documents/PDF/Avis-CES-Emploi_des_Jeunes-dec2011-VF.pdf] et [http://www.ces.ma/Documents/PDF/Avis-AS_12_2013_VF.pdf] le 2 mars 2014.

-

[20]

Par exemple, s’il est manifeste que les constats critiques du rapport sur l’emploi des jeunes ont bénéficié d’un important écho médiatique et politique, nul ne peut prédire quel sera son impact sur la « stratégie 2020 » en matière de formation professionnelle en cours d’élaboration.

-

[21]

La Commission comptait 34 membres, dont quatorze ont participé en tant que représentants des partis politiques et huit en tant que représentants des différents syndicats d’enseignants, tous affiliés aux partis politiques. En faisaient également partie deux oulémas, un représentant de la CGEM , trois experts en éducation, un expert juridique, un représentant d’une association d’élèves et trois représentants de la « société civile ». La sélection des membres a été faite par le conseiller du Roi et président de la Commission, Abdelaziz Meziane Belfkih (Kohstall, 2005).

-

[22]

Loi no 36-96 portant institution et organisation de la formation professionnelle alternée.

-

[23]

Basée sur une formation pratique en entreprise à raison de 80 % au moins de la durée globale et complétée à hauteur de 10 % au moins par une formation générale et technologique organisée dans un centre de formation, la formation par apprentissage d’un ouvrier spécialisé et d’un ouvrier qualifié (les deux premiers niveaux de certification) s’opère dans le cadre de conventions de partenariat avec les opérateurs et les partenaires du système. Elle doit s’appuyer notamment sur le tissu économique des PME et PMI et concerne dans un premier temps les secteurs de l’artisanat de production et de service, du bâtiment et de l’agriculture.

-

[24]

Le salariat représente moins de 50 % de l’emploi total et le secteur informel semble accueillir la majorité des emplois créés (Mayen, 2011).

-

[25]

Depuis 2003, l’APC a donné lieu à des expériences pilotes dans certains secteurs considérés comme porteurs pour l’économie nationale, en termes de création d’emplois et de richesse (agriculture, tourisme-hôtellerie, textile, artisanat de production, etc.). L’approche a ensuite été retenue comme une pédagogie et un mode de gestion de la formation pertinents pour l’ensemble des secteurs d’activité ainsi sélectionnés et accompagnés. Une centaine d’établissements de formation et de métiers ont déjà été restructurés selon cette approche.

-

[26]

Des difficultés patentes tiennent à l’insuffisance des ressources humaines, de l’équipement de certains ateliers ou encore de l’autonomie de gestion des établissements de formation (voir El Yacoubi, 2013). Dès lors, la gouvernance de la formation professionnelle, fondée sur l’engagement responsable de ses protagonistes pédagogiques et économiques, peine à se mettre en place.

-

[27]

À noter que trois ans après la sortie de formation, en l’occurrence la cohorte de 2009 interrogée en 2009, la situation des diplômés ne s’améliore guère, à l’exception des techniciens spécialisés avec des taux d’insertion respectivement de 56 %, 57 %, 68 % et 76 % (64 % pour l’ensemble). Source : Département de la formation professionnelle.

-

[28]

Depuis quelques années, l’OFPPT – dont la taxe sur la formation finance largement les formations professionnelles initiales – fait, à cet égard, l’objet d’une critique convergente du patronat et des syndicats, même si leurs motivations sont différentes : prioritairement, il s’agit pour l’un de satisfaire les besoins directs des entreprises et, pour les autres, de développer la formation promotionnelle des salariés.

-

[29]

Neuf GIAC ont été créés avec l’appui du ministère de la Formation professionnelle, couvrant la majorité des secteurs économiques : IMEE – activités industrielles, chimiques, pharmaceutiques et secteur automobile ; textile-cuir ; secteur tertiaire ; bâtiment et travaux publics (BTP) ; tourisme ; TIC ; pêches maritimes ; agroalimentaire ; transport-logistique.

-

[30]

Le CCCSF a été institué par un manuel de procédure approuvé en 2002, puis révisé en 2006 par les ministres chargés de la formation professionnelle et des finances.

-

[31]

Sachant que la CGEM prône un compromis social qui se veut acceptable et qui consisterait à donner la main aux syndicats sur les formations continues à vocation promotionnelle – dont le mode d’organisation et de financement reste à préciser – et aux employeurs sur les actions qu’ils développent en propre.

-

[32]

Cette idée n’est pas nouvelle, puisqu’elle figurait dans une étude réalisée en 1998, dans le cadre d’un projet financé par la Banque mondiale, et qu’elle avait été présentée aux partenaires sociaux dans le cadre des concertations nationales de l’année 2000. En outre, elle faisait partie des recommandations du CESE (2014), formulées dans son récent rapport sur « l’apprentissage tout au long de la vie » (op. cit.).

-

[33]

Voir à ce propos Lascoumes et Le Galès, 2004.

-

[34]

Cette nouvelle orientation s’appuie sur les résultats d’un projet-pilote, développé durant la première moitié des années 1990 avec l’aide de la coopération allemande, dans le cadre de l’Institut supérieur de technologie appliquée (ISTA) de Casablanca : la formation alternée avait été expérimentée dans 120 entreprises de trois filières professionnelles (textile-habillement, industries métallurgiques, mécaniques, électriques et électroniques ; hôtellerie), avec la collaboration des fédérations professionnelles (Aschoff et coll., 2001).

-

[35]

Décret du 4 février 1998 portant création et organisation de l’École supérieure des industries du textile et de l’habillement (ce texte a été modifié et complété par le décret du 16 novembre 2006, qui fait de cette école un établissement de formation des cadres soumis au système LMD [licence-master-doctorat]).

-

[36]

Voir les conventions relatives à l’Institut des métiers de l’aéronautique (2010 et 2013) et à l’École supérieure de création et de mode (2010)..

-

[37]

D’un montant de 65,5 millions d’euros, dont 50 millions de contributions européennes.

-

[38]

Respectivement : Fédération marocaine des technologies de l’information, des télécommunications et de l’offshoring, créée en 1989, Association marocaine des industries du textile et de l’habillement et Fédération nationale de l’industrie hôtelière.

-

[39]

Présidé par la CGEM, ce comité de pilotage compte des représentants du département de la Formation professionnelle, des trois fédérations professionnelles du secteur privé de la formation professionnelle, de l’OFPPT, de l’ANAPEC (agence publique de l’emploi et des compétences), des ministères sectoriels concernés, de l’agence d’exécution et, enfin, des salariés présents au CCCSF.

-

[40]

En témoigne l’élaboration du Cadre national de certification, projet mis en oeuvre en 2007 avec l’appui de la Fondation européenne pour la formation (ETF) et qui s’inspire explicitement du cadre européen (ETF, 2013) : son pilotage est assuré par un comité, en cours d’institutionnalisation, composé des ministères de l’Éducation, de la Formation professionnelle et de l’Enseignement supérieur, du Conseil supérieur de l’éducation et de la CGEM ; les syndicats en sont absents.

Bibliographie

- Aschoff, G., Fischer, S., Von Kap-Herr, A., Kayser, F., Kükenshöner, C. et Schmid, E. 2001. L’implication des entreprises dans la formation professionnelle au Maroc : un élément stratégique de la mise à niveau de l’économie marocaine,Bonn, Institut allemand de développement. Études et rapports d’expertise, no 11.

- Bosch, G. et Charest, J. 2009.Vocational Training. International Perspectives, Londres, Routledge.

- Boudarbat, B. et Lahlou, M. 2009. Vocational Training in Morocco : Social and Economic Issues for the Labour Market. Dans G. Bosch, et J. Charest (dir.),Vocational Training. International Perspectives, Londres, Routledge, p. 214-241.

- Camau, M. et Geisser, V. 2003. Le syndrome autoritaire : politique en Tunisie de Bourguiba à Ben Ali, Paris, Presses de Sciences Po.

- Catusse, M. 2010. Maroc : un fragile état social dans la réforme néo-libérale. Dans M. Catusse, B. Destremauet É. Verdier (dir.), L’État face aux débordements du social au Maghreb. Formation, travail et protection sociale, Paris, Karthala, p. 187-228.

- Catusse, M. et Destremau, B. 2010. L’état social à l’épreuve de ses trajectoires au Maghreb. Dans M. Catusse, B. Destremauet É. Verdier (dir.), L’État face aux débordements du social au Maghreb. Formation, travail et protection sociale, Paris, Karthala, p. 15-51.

- Conseil économique, social et environnementaL. 2014. L’apprentissage tout au long de la vie : une ambition marocaine, Royaume du Maroc. Consulté en ligne (http://www.ces.ma/Documents/PDF/Rapport-AS_12_2013_VF.pdf).

- CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL.2014. Liste des membres de la commission 3 : commission permanente chargée des affaires sociales et de de la solidarité, Royaume du Maroc. Consulté en ligne (http://www.ces.ma/Documents/PDF/Liste%20des%20membres%20de%20la%20commission%203%20VF.pdf) le 30 mai 2014.

- CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL. Missions et attributions, Royaume du Maroc. Consulté en ligne (http://www.ces.ma/Pages/missions.aspx) le 30 mai 2014.

- COSEF (Commission spéciale éducation-formation). 2000. Regards sur le système éducation-formation au Maroc. Réalisation, problématique, dysfonctionnements, miméo, Rabat.

- CROUCH, C., FINEGOLD, D. et SAKO, M. 1999. Are the Skills the Answer ? The Political Economy of Skill Creation in Advanced Industrial Countries, New York, Oxford University Press.

- DESROSIÈRES, A. 2003. Historiciser l’action publique : l’État, le marché et les statistiques. DansP. Laborieret D. Trom (dir.), Historicités de l’action publique, Paris, Presses universitaires de France, p. 207-221.

- DFP et CIDE (Département de la formation professionnelle et Consortium international de développement en éducation). 2009. Projet d’appui à l’implantation de l’approche par compétences en vue de sa généralisation à l’ensemble du système de formation professionnelle au Maroc, Rapport final, Rabat, DFP.

- EL AOUFI, N. 2002. Trajectoires nationales au Maghreb. Dans R. Boyer et Y. Saillard (dir.), Théorie de la régulation. L’état des savoirs, Paris, La Découverte.

- EL YACOUBI, D. 2010. Le système marocain de formation professionnelle. Réformes, résultats et perspectives. Dans M. Catusse, B. Destremau et É. Verdier (dir.) L’État face aux débordements du social au Maghreb. Formation, travail et protection sociale, Paris, Karthala, p. 387-416.

- EL YACOUBI, D. 2011. Performances du dispositif de formation professionnelle au Maroc. Entre logique de l’offre et logique de réponse aux besoins en compétences des entreprises. Communication au colloque international« Emploi, compétences et relations professionnelles : quelles dynamiques de régulation aujourd’hui ? », Comité de recherche Relations professionnelles de l’AISLF, 24 et 25 janvier 2011, miméo, Université Paris-Dauphine.

- ESTEVEZ-ABE, M., IVERSEN, T. et SOSKICE, D., 2001. Social Protection and the Formation of Skills : A Reinterpretation of the Welfare State. Dans P. Hall et D. Soskice (dir.), Varieties of Capitalism – The Institutional Foundations of Comparative Advantage, Oxford, Oxford University Press, p. 145-183.

- ETF (Fondation européenne pour la formation). 2012. Étude sur l’emploi et l’employabilité au Maroc. Consulté en ligne (http://www.etf.europa.eu/webatt.nsf/0/411985B351B05935C1257B7300514BAF/$file/Employment&employability_Morocco.pdf) le 12 mars 2014.

- ETF (Fondation européenne pour la formation). Février 2013. Le cadre national des certifications au Maroc. Document de référence. Consulté en ligne (http://www.etf.europa.eu/webatt.nsf/0/98340F24BCB8F0A8C1257B20004D0528/$file/le%20cadre%20national%20des%20certifications%20au%20maroc.pdf) le 12 mars 2014.

- FINEGOLD, D. et SOSKICE, D. 1988. The Failure of Training in Britain : Analysis and Prescription. Oxford Review of Economic Policy, vol. 4, no 3, p. 21-53.

- GAUDIN, J.-P. 1999. Gouverner par contrat, Paris, Presses de Sciences Po.

- HALL, P. et SOSKICE, D. (dir.). 2001. Varieties of Capitalism, the Institutional Foundations of Comparative Advantage, Oxford, Oxford University Press.

- HALL, P. etTAYLOR, R. 1997. La science politique et les trois néo-institutionnalismes. Revue française de science politique, vol. 47, no 3, p. 469-496.

- JOBERT, B. (dir.). 1994. Le tournant néo-libéral en Europe, Paris, L’Harmattan.

- KOHSTALL, F. 2005. La démocratie renversée. Une comparaison des arènes de politiques publiques en Égypte et au Maroc. Congrès de l’AFSP, Lyon. Consulté en ligne [http://www.afsp.msh-paris.fr/archives/congreslyon2005/communications/tr4/kohstall.pdf] le 13 mars 2014.

- LASCOUMES, P. et LE GALÈS, P. (dir.). 2004. Gouverner par les instruments, Paris, Presses de Sciences Po.

- MAYEN, G. 2011. Les partenaires sociaux dans l’enseignement et la formation professionnels dans le Sud de la Méditerranée. Consulté en ligne (http://etf.europa.eu/web.nsf/pages/Les_partenaires_sociaux_dans_l_enseignement_et_la_formation_professionnels_dans_le_sud_de_la_Mediterranee_EN), ETF (Fondation européenne pour la formation).

- MEKNASSI, R. F. etRIOUX, C. Octobre 2010. Relations professionnelles et négociation collective au Maroc. Document de travail no 14, Genève, Bureau international du travail.

- Ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle. 2013.Bilan du Plan d’urgence, miméo, Rabat.

- MÖBUS, M. etVERDIER, É. (dir.). 1996. Les diplômes professionnels en France et en France. Conceptions et jeux d’acteurs, Paris, L’Harmattan.

- MONCHATRE, S. 2007. En quoi la compétence devient-elle une technologie sociale ? Réflexions à partir de l’expérience québécoise. Formation Emploi, no 99, p. 29-44.

- OUAHAB, A. Mars 2010. Le projet Meda 2 FP : une contribution significative au développement de la formation professionnelle au Maroc. Lettre d’information du Département de la formation professionnelle, mars, Rabat.

- REGINI, M. 1984. The Conditions for Political Exchange. How Concertation Emerged and Collapsed in Britain and Italy. Dans J. H. Golthorpe (dir.), Order and Conflict in Contemporary Capitalism : Studies in the Political Economy of Western European Nations, New York, Oxford University Press, p. 124-142.

- SALAIS, R. 1998. Action publique et conventions : état des lieux. Dans J. Commaille et B. Jobert (dir.), Les métamorphoses de la régulation politique, Paris, LGDJ, p. 54-81.

- SLASSI SENNOU, M. 2013. Rapport sur le Dispositif de formation continue au Maroc, miméo, Commission de la formation professionnelle, CGEM, Rabat.

- STREECK, W. 1996. Le capitalisme allemand : existe-t-il ? A-t-il des chances de survivre ? Dans C. Crouchet W. Streeck (dir.), Les capitalismes en Europe, Paris, La Découverte.

- Thelen, K., 2003. Comment les institutions évoluent : perspectives de l’analyse comparative historique. L’année de la Régulation, no 7, p. 13-43.

- TILLY, C. 1984. Les origines du répertoire de l’action contemporaine en France et en Grande-Bretagne. Vingtième siècle. Revue d’histoire, no 4, p. 89-108.

- VERDIER, É. 2009. La formation tout au long de la vie et le lien social : cinq régimes d’action publique, une tentative d’application au cas marocain. Critique économique, no 24, p. 71-102.

- VERDIER, É. 2013. Lifelong Learning Regimes versus Vocational Education and Training Systems in Europe. The Growing Hybridisation of National Models. Dans G. Janmaat, M. Duru-Bellat, P. Méhaut et A. Green (dir.), The Dynamics and Social Outcomes of Education Systems, Houndmills, Palgrave MacMillan, p. 70-93.

List of figures

Figure 1

Système marocain d’éducation et de formation « niveaux d’éducation et de formation », Charte, Formation initiale, 2e, 3e 4e, Enseignement secondaire qualifiant

Figure 2

L’organisation de la formation continue

List of tables

Tableau 1

Évolution des effectifs des stagiaires durant la période 1984-2013

Tableau 2

Évolution des effectifs des lauréats durant la période 1984-2012

Tableau 3

Évolution du taux d’insertion dans l’emploi par niveau de formation