Résumés

Résumé

Dans cet article, nous avons choisi d’isoler la notion de réflexivité du langage dans l’oeuvre de Frédéric François, comme forme particulière de dialogue et de dialogisme. Après avoir exposé la manière dont nous la comprenons chez Frédéric François, nous présenterons les résultats de recherches (Boré et al., 2015; Boré et Calil, 2015; Boré, 2017) sur les manifestations d’un dialogisme réflexif en production d’écrits – l’autodialogisme – dans deux situations scolaires au début de l’école primaire en classes de CP et de CE1[**]. Nous montrerons le caractère implicite et inaperçu de cette réflexivité à l’École, que nous nommons «reste» pour reprendre François.

Mots-clés :

- réflexivité,

- repris,

- écriture scolaire,

- autodialogisme,

- métalangage,

- Frédéric François

Abstract

In this article, we have chosen to isolate the notion of reflexivity of language in the work of Frédéric François, as a particular form of dialogue and dialogism. After explaining how we understand it in Frédéric François, we will present the results of research (Boré et al., 2015; Boré and Calil, 2015; Boré, 2017) on the manifestations of a reflexive dialogism in the production of writings (autodialogism) in two school situations in the 1st and 2nd years of the first primary cycle (pupils aged 6 and 7). We will show the implicit and unnoticed character of this reflexivity at school, that is called the “rest” by François.

Keywords:

- reflexivity,

- resumption,

- school writings,

- autodialogism,

- metalanguage,

- Frédéric François

Resumen

En este artículo hemos optado por aislar la noción de reflexividad del lenguaje en la obra de Frédéric François, como una forma particular de diálogo y dialogismo. Después de haber expuesto la forma en que entendemos esta nocion propuesta por Frédéric François, presentaremos los resultados de una investigación (Boré et al., 2015; Boré y Calil, 2015; Boré, 2017) sobre las manifestaciones de un dialogismo reflexivo en la producción de escritos.- autodialogismo- en dos situaciones escolares al inicio de la escuela primaria en las clases CP y CE1. Mostraremos el carácter implícito e inadvertido de esta reflexividad en la escuela, que llamamos “reste” para retomar a François.

Palabras clave:

- reflexividad,

- resumen,

- escritura escolar,

- autodialogismo,

- metalenguaje,

- Frédéric François

Corps de l’article

1. Introduction

Pourquoi avoir choisi de privilégier dans l’oeuvre de Frédéric François un angle d’étude comme la réflexivité? Nous avons développé ce travail comme une manière particulière de traiter ensemble dialogue et dialogisme à l’École, en montrant d’abord l’originalité et la plasticité de ces notions chez Frédéric François. Nous avons rencontré alors une nébuleuse d’acceptions autour de la réflexivité, ce qui nous a amenée à vouloir les distinguer. Nous y avons été incitée par l’importance des activités réflexives à l’École, en particulier dans l’apprentissage de l’écriture, dont la manifestation principale est la «reprise» de son propre écrit.

Nous parlons de «dialogisme» et de «reprise» dans le sens où l’activité d’écriture en général, à l’école en particulier, peut être envisagée comme dédoublée: d’abord par ses propres traces, qui sont celles de son énonciation[1]. Le brouillon, matérialisé par la rature en est un bon exemple: il marque le retour du scripteur sur son texte alors même que s’effectue son travail d’élaboration écrite, ce qui suppose qu’il s’interroge ou s’est interrogé sur cet écrit; c’est un dédoublement par le dialogue silencieux avec soi-même, qui laisse fréquemment une trace, la rature.

Mais d’une autre façon, cet autodialogisme est traversé par la rencontre du mot de l’autre avec lequel il entre aussi en dialogue. En effet, le particularisme des traces graphiques de reprise, très spécifique de la réflexivité de l’écrit, ne doit pas faire oublier que le discours de chacun baigne dans l’hétérogénéité caractéristique du milieu langagier. Ce que recouvre le mot «hétérogénéité», c’est l’impossibilité, selon Bakhtine, de considérer le langage vierge de toute influence extérieure à soi, si bien que le fait langagier ne peut qu’être reprise et conscience de cette reprise par la réponse apportée.

Et puis, il y a des spécificités propres à l’écriture scolaire dans la manière d’être dialogique, spécificités qui ne se laissent pas facilement catégoriser, et c’est peut-être de cette manière qu’on pourrait penser l’apport de Frédéric François.

2. Cadre de l’étude: distinctions préalables

Nous souhaitons faire deux distinctions préalables dans l’ensemble complexe que recouvre le terme de «réflexivité» à l’école à partir du travail de Frédéric François.

2.1 Réflexivité de l’enseignant vs réflexivité de l’élève

Nous distinguons notre démarche, et même notre acception de la réflexivité de l’écriture chez l’enfant, des travaux sur la réflexivité de l’enseignant que l’on trouve en «clinique de l’activité» (Clot, 2005) – auteur par ailleurs fréquemment cité par Frédéric François. Dans ce cadre, c’est la tension qui existe entre l’action réalisée par l’enseignant et l’activité porteuse de conflits internes telle qu’il la vit réellement qui est interrogée, notamment à partir d’une méthodologie comme celle de l’auto-confrontation[2]. Cette réflexivité, qui est le fait de l’enseignant et de l’ensemble institutionnel dans lequel il est impliqué, est formalisée explicitement comme un «travail sur le travail» ou «expérience d’expérience». Néanmoins, l’activité dialogique personnelle, le dialogue intérieur, sont observés en clinique de l’activité chez l’élève comme chez l’enseignant par l’externalisation du dialogue intérieur. Ainsi Ruelland-Roger (2007) cite dans son article le propos de Wallon, autre auteur majeur souvent invoqué par François:

L’attention que le sujet sent fixée sur lui, semble, par une sorte de contagion très élémentaire, l’obliger à s’observer. S’il est en train d’agir, l’objet de son action et l’action elle-même sont brusquement supplantées par l’intuition purement subjective qu’il prend de son propre personnage. C’est comme une inquiétude, une obsession de l’attitude à adopter. C’est un besoin de s’adapter à la présence d’autrui qui se superpose à l’acte d’exécution.

Cité par Ruelland-Roger, 2007, p. 122

L’affinité entre réflexivité et dialogue (au sens le plus large) est ici très clairement soulignée.

2.2 Le «résidu» vs «le reste»

De même, la notion de «résidu» (Ruelland-Roger, 2007, p. 117) utilisée en clinique de l’activité pour parler de ce qui n’a pas été réalisé dans l’action enseignante et demeure «en creux», se rapproche de ce que Frédéric François appelle «reste» dans l’interprétation en général. Nous l’utilisons à notre tour pour signifier ce qui n’entre pas facilement dans des catégories toutes faites de la didactique: nous le verrons à l’oeuvre dans le travail de jeunes scripteurs prenant conscience de ce qu’ils font dans l’apprentissage de l’écriture (section 5).

3. Une approche de la réflexivité selon Frédéric François

3.1 Une réflexivité «générale»

Avec constance, et parfois à plusieurs années de distance, sous des formes et avec des modulations diverses, Frédéric François reprend le concept de réflexivité du langage en phénoménologie et en linguistique, pour le réinterpréter à la lumière du «dialogue» et du «dialogisme» qu’il institue: ce que nous disons, nos idées, nos représentations n’existent qu’en tant que reprises, répétitions, «réactions à», «retours sur» d’autres mots, d’autres discours, les mots des discours des autres et les mots autres de soi. Le sens se fraie, parfois difficilement, un chemin par et avec ce dialogue: maintes fois est souligné par Frédéric François le lien «consubstantiel du sens et du dialogue car nous n’avons pas affaire à une relation code/message mais plutôt à une relation entre ce que l’autre me montre ou me dit et la façon dont je reprends/modifie ce sens de l’autre» (François, 1993, p. IX). Cette relation indirecte au langage de soi et de l’autre a pu porter chez Frédéric François des noms différents comme «hétérogénéité», «modes différents de retour réflexif» (François, 2014), «commentaire» (François, 2017), avec la volonté, réaffirmée régulièrement, de ne pas isoler ces notions pour elles-mêmes et d’illustrer le fait que la réflexivité est constitutive de tout fait de langage, quelle que soit sa formulation.

C’est pourquoi, on peut parler d’emblée chez François d’une réflexivité «générale» (Tore, 2013) constitutive du sens. Ce propos se comprend si l’on admet avec lui qu’il n’y a pas de signification isolée; autrement dit, qu’il n’y a pas de signification (ou dénotation) d’un fait représenté sans une interprétation qui permette de comprendre ce dont il s’agit. Ou encore: la représentation est inséparable de ce qu’elle dit d’elle-même. Quelle que soit la représentation d’un fait vécu ou d’un fait de parole, celui-ci vient toujours avec l’arrière-fond qui le rend interprétable: le compte-rendu d’un accident, d’une conversation, etc., est en fait impossible à faire sans que cet événement ne soit aussi représenté comme insoutenable, émouvant ou bien drôle, etc. C’est l’impossibilité de ne pas faire sens qui est alors soulignée.

On le voit avec le récit, forme fréquemment analysée chez François tant à l’oral qu’à l’écrit: il n’y a pas de récit sans son propre commentaire, ce que François explique très bien dans l’un de ses derniers ouvrages:

Il est rare qu’un récit soit constitué par la pure notation d’une chronologie, il n’est pas que «reflet objectif» d’une succession qui a eu lieu, il la commente. Et d’ailleurs le récepteur d’un récit chronologique qui ne serait constitué que du rappel d’une succession d’événements peut toujours s’interroger sur ce qui n’est pas dit, comme sur la façon de nommer les événements, en somme sa lecture sera un commentaire plus ou moins explicite. Et en même temps, il ne prendra pas le récit qu’il lit pour un reflet direct de la réalité, mais comme une façon parmi d’autres de la dire, et donc, il considérera ce récit comme un commentaire.

François, 2017, p. 8

La réflexivité telle qu’elle est illustrée par l’exemple du récit semble prise par François dans un sens phénoménologique. Grossièrement dit: toute conscience est conscience de quelque chose et la perception que nous avons de ce qui fait récit par exemple, ou de ce qui nous frappe dans telle expression ou tel fait, ne réside pas dans la représentation de l’objet lui-même mais dans «l’entour» qui lui donne forme et qui guide notre interprétation. François s’en est expliqué en particulier dans Le discours et ses entours (1998) ou Récits et commentaires, tours et détours (2017) et plus particulièrement dans un article (François, 1996), sans doute l’un des plus explicites consacré à sa conception du langage et du métalangage, sur lequel nous allons nous arrêter.

3.2 Une réflexivité «intégrée»

Nous y retrouvons une conception de la réflexivité («métalangage» dans l’article) définie comme un dialogisme assimilé au commentaire (voir supra), dialogisme intégré à la signification dite «première». Avant de développer l’analyse, il faut souligner que François refuse ici explicitement une conception emboîtée de la langue, traditionnelle en linguistique, selon laquelle un premier niveau irait du signe au référent qu’il représenterait, et ce même signe serait à son tour pris comme objet dont on pourrait dire quelque chose, comme dans les exemples: «il fait beau» (niveau 1) / j’ai dit «il fait beau (mais il pleut)» (niveau 2), etc., autant de fois que la récursivité permet l’intelligibilité du propos.

François récuse une conception hiérarchique du métalangage au profit d’une conception «horizontale», intégrée, non successive dans le temps, trois caractéristiques qui vont à l’encontre d’une définition par trop logicienne du signe.

[…] on est plutôt dans une relation surdéterminée de sens variés, non dans une belle hiérarchie simple avec un niveau 1, la communication, un niveau 2, la clarification méta-communicative de la première communication.

François, 1996, par. 15

Pour François, une conception emboîtée du métalangage, parce qu’elle installe une verticalité entre les deux niveaux, reste une vérité partielle: l’assertion «il fait beau» peut-elle vraiment se lire de façon successive, d’abord selon un premier degré de signification (dénotation), puis comme le signe d’une autre signification? En fait, cet énoncé, apparaît d’emblée soit comme l’annonce d’une promenade à venir, ou au contraire une réponse à celui qui veut rester cloîtré chez lui, ou encore comme une menace pour celui qui attend la pluie, etc., et donc jamais de façon univoque et désincarnée: le monde des signifiés n’est ni stable ni distinct de son interprétation.

[…] le pur langage d’objet n’existe pas, sinon comme fiction simplificatrice et déformante. Il n’y a pas un monde des choses et un monde des mots qui viseraient purement et simplement ces choses. Plutôt des mots déjà-là que nous (et en particulier nous en tant qu’enfants apprenant une langue) reprenons et modifions, certes dans leur forme, mais surtout dans leur mode de renvoi à des objets.

François, 1996, par. 7

Cette citation éclaire bien le lien natif de tout discours avec le dialogisme des discours repris (car jamais premiers).

Comme l’illustre l’exemple du cri «spontané» du petit enfant, perçu, «recodé» par la mère comme plainte, comme appel. Et, comme on sait, à partir de là, le cri change de signification pour l’enfant lui-même.

François, 1996, par. 14

3.3 Une réflexivité implicite

Cette réflexivité générale est aussi une réflexivité implicite, et spontanée: Fabre (1990) rapporte l’anecdote d’un petit garçon de trois ans qui, entendant parler du département d’Ille-et-Vilaine, se met à rire en s’exclamant: «il est vilaine, elle est vilain!» (p. 25). Par le rire (non linguistique) et par le commentaire (verbal) que fait l’enfant, se marquent quasi simultanément la perception et la création d’un autre sens (par le jeu de mots).

On voit en quel sens (ce qu’on trouve aussi chez des enfants beaucoup plus jeunes) ce qui caractérise de ce point de vue le développement du langage, c’est la capacité à faire des énoncés où le second commente implicitement le premier, lui reste sémantiquement-référentiellement relié, tout en déplaçant le type de sens, si l’on veut le monde où le sens apparaît.

François, 1996, par. 48

Il y aurait donc pour François une réflexivité spontanée générale et implicite par laquelle chacun est conscient de soi, a conscience de soi, selon des modalités variées. Dans un très intéressant chapitre consacré à la problématique du sujet (François, 1998, p. 231 et suivantes), il tente un classement «des modes variés de distance de soi à soi» (p. 231) tout en refusant d’identifier (c’est-à-dire de créer des notions trop séparées) les modalités diverses d’exercice d’une conscience réflexive. Il reconnaît simplement celles qui ont «un air de parenté» (p. 232)

-

à l’existence d’un for intérieur différent du comportement manifeste

-

à la continuité relative du «courant de pensée»

-

au fait de «se retrouver soi-même» après le sommeil et l’évanouissement

-

au fait de se considérer ou d’être considéré par les autres comme responsable de ce qu’on fait même par maladresse

-

aux procédures de distanciation (encore moins de se demander si c’est moi qui les accomplis ou si elles s’accomplissent en moi)

-

aux mouvements de modification, de conversion. [...] (François, 1998, p. 233)

3.4 Une temporalité différente

Ces modalités diverses de la conscience réflexive se signalent par une temporalité différente, de l’instantanéité de la perception qui fait comprendre le double sens d’une blague, à la successivité parfois lointaine de la réinterprétation d’un fait du passé. Ces traits tracent les contours d’une subjectivité, ou conscience de soi, d’un sujet comme «mouvement», plutôt que d’une définition appuyée sur des marques de la réflexivité, que François ne récuse pas mais qu’il met au milieu des autres formes de réflexivité sans hiérarchie dominante ni dignité supérieure.

[...] peut-être que la caractéristique la plus générale de tout dialogue (il y a là évidemment une forte dose de généralité…) est d’être un mouvement. Qu’il s’agisse d’un dialogue verbal entre deux personnes, du dialogue corporel d’un échange de sourires, du dialogue avec soi où on revient sur ce qu’on vient de dire ou de se dire, de faire ou de ressentir, il y a bien un mouvement, un déplacement par rapport à ce qui précède.

Par parenthèse, je note que ce mouvement peut être quasiment instantané, par exemple, dans le surgissement de l’intuition, de l’insight qui nous manifeste qu’il manque quelque chose dans la pièce ou que quelque chose cloche dans le discours que nous entendons ; [...]. J’insiste sur cette caractéristique parce qu’il me semble que c’est trop rapidement qu’on a supposé que le petit enfant passait forcément du dialogue externe verbal avec un autre à une intériorisation de ce dialogue. Bien sûr il y a de cela. Mais il y a aussi la spontanéité du mouvement de différenciation par rapport à soi, par exemple changer d’objet d’intérêt ou de point de vue par rapport à cet objet. Faut-il dire qu’un tel mouvement par rapport à soi est dialogique? Il me semble que oui [...].

François, 2014b, p. 19

Frédéric François ne nie donc pas ce mouvement de différenciation qu’est le commentaire, ou le retrait, passé le premier mouvement, mais il l’immerge dans ce qui fait le commun de nos vies (qui ne sont nos vies que parce que nous les commentons et en faisons le récit), avec cependant les différences que sont les styles, les formes qui se dessinent sur les arrière-fonds du vécu, et l’idée maîtresse que, contrairement à ce que proposent d’autres chercheurs, ces mouvements sont inépuisables, instables et impossibles à ranger dans une classification surplombante.

4. La réflexivité chez François: confrontations

La pensée de Frédéric François se distingue ainsi par son opposition à une définition trop stricte du métalangage (comme chez Jakobson, Benveniste). François ne pense pas, on l’a vu, qu’il y ait des niveaux distincts dans le métalangage, pas plus qu’il ne s’intéresse aux marques linguistiques pour en attester.

4.1 Une réflexivité non marquée vs une réflexivité linguistiquement marquée

C’est ce qui l’oppose à d’autres chercheurs du dialogisme et de la réflexivité, comme Jacqueline Authier-Revuz (1995, 2020). Là où celle-ci repère les «boucles énonciatives» (1995) qui indiquent, par le moyen de la langue elle-même, un arrêt sur les mots dont on se sert pour parler (comme «si je puis dire», «ce qu’on peut appeler x», etc.), François considère qu’il y a d’autres façons de «faire retour sur», et que les marques linguistiques ne sont pas l’unique «preuve» de la réflexivité. Il réfute donc une définition qu’il estime trop rigide du signe en s’efforçant de tenir ensemble la triade saussurienne langue/parole/langage, qu’il envisage de façon alternée. C’est ce qui le conduit à choisir les variantes de la signification plutôt que l’invariant, à rebours sans doute d’une certaine doxa qui juge plus scientifique la quantification du même plutôt que les phénomènes qui diffèrent.

[...] dans l’action comme dans le discours, il y aura sens par articulation entre la répétition et ce qui lui échappe: le nouveau, le non-prévisible. Dans un domaine comme dans l’autre, on peut distinguer l’invariant, ce sans quoi une action ne peut se faire ou un sens se montrer, et toutes les variantes, les façons de faire qui peuvent devenir plus importantes que l’invariant; les variantes peuvent relever tout autant de l’accident qui intervient, que de la création, de l’irruption du nouveau.

François, 1993, p. 12

4.2 Reprise et dialogisme

Jusqu’où peut-on suivre François dans l’extension qu’il accorde au métalangagier, et dans son choix de ne pas privilégier la langue, et parfois même le langage, comme moyen de signifier le sens? Ne dit-il pas à propos du dialogisme, que c’est un mot «trop gros» (François, 2014b), qu’il faut envisager sous de multiples aspects, et qui s’étend au-delà des manifestations du langage (particulièrement métalinguistique): «la reprise de ce qui vient de l’autre, et en quelque sorte la citation, ne sont pas une spécificité du langage» (François, 2012, p. 119). Ce qui veut dire que tout peut être repris, l’imitation silencieuse d’un geste qui fait sens comme l’allusion à un motif en peinture que l’on retrouve dans une autre toile. François inclut la corporéité, l’absent, le silence même dont il note l’hétérogénéité, comme pourvoyeurs de dialogisme.

La pertinence de ces remarques n’invalide pas pour autant l’approche essentiellement linguistique d’autres chercheurs de la réflexivité auxquels il nous semble utile de le confronter. Dans son dernier livre (2020), J. Authier-Revuz revient sur l’impossibilité du moi à se séparer du langage, une donnée primordiale qui permet justement l’interprétation des mouvements du corps:

De fait, la parole est le lieu, paradoxal, d’une essentielle contradiction: porteuse de la singularité du sujet dans le moment de son énonciation «propre», elle relève en même temps de cette «extériorité interne» reconnue comme une loi du langage – dialogique ou interdiscursive – qui, constitutivement, «déporte» la parole vers «de l’autre».

Là où le Moi-corporel se fait en se séparant, se détachant psychiquement de la symbiose originelle, la parole qui advient – qui «prend corps» pourrait-on dire – ne se sépare pas de l’environnement langagier dans lequel, et dont, elle est faite.

Authier-Revuz, 2020, p. 504

Ce qu’elle explicite un peu plus loin:

On dit de l’enfant qu’il «entre» dans le langage – qu’il le découvre, se l’approprie; on pourrait dire tout autant que le langage entre dans l’enfant, l’investit, se saisit de lui [...].

Authier-Revuz, 2020, p. 504-505

Là où J. Authier-Revuz choisit de définir la personne, à la suite de Benveniste, comme intégralement un être de langage traversé de la parole autre, mais dont elle s’applique à discerner les formes de la langue qui distinguent le discours autre de celui du locuteur, François donne à voir ce que, selon lui, s’épargne le langage: le langage silencieux du corps ou du regard, de la mémoire ou du souvenir accompagnant (ou non) le mouvement de la vie: le dialogisme semble pour lui relié à toutes les dimensions qui font la personne, ses affects, ses émotions, sans qu’il soit besoin de classifier ou de typifier ses manifestations, alors que pour J. Authier-Revuz, il existe des formes dans la langue qui permettent de représenter ce discours autre et de s’arracher à la matière langagière qui déborde le sujet, ce qu’elle nomme une maîtrise illusoire mais nécessaire. Comment acclimater ces deux approches pour l’École?

Nous irons chercher dans la réflexion foisonnante de Frédéric François ce qui manque à l’École: car c’est précisément à des formes diffuses et inclassables de la réflexivité que nous avons affaire et qui caractérisent les différentes façons qu’ont les élèves de découvrir/modifier le «déjà-dit» de l’autre et de soi. Mais pour ce faire, il nous faut aussi restreindre et circonscrire notre analyse à des observables, analysables et, de la sorte, repérables par la communauté scolaire. On conjuguera ces deux aspects avec deux études sur l’écriture d’élèves au début de l’école primaire, quand se manifeste très tôt la réflexivité du scripteur se montrant «raturant», d’«autant qu’en même temps, lorsque chacun émet un signe, il se montre émettant» (François, 1996, par. 15).

5. Des formes communes et inédites de reprise en classe d’écriture: ce qu’on appelle «reste»

Nous avons vu que la reprise, terme fréquemment employé par François (cf. reprise-modification) est une des figures du dialogisme. Toutefois la réflexivité qu’elle implique, qui se marque dans la rature par exemple, n’est pas la même que celle de l’arrêt sans marque écrite et silencieux, toujours diversement interprétable, ou encore de la demande d’aide du type «comment s’écrit x ou y?», qui peuvent manifester qu’il y a un mouvement second de retrait par rapport à ce qu’on veut ou va écrire. Nous détaillerons ainsi des formes inédites de reprise à l’aide de deux exemples.

5.1 L’écriture sur ordinateur au cours préparatoire (CP)[3]

Le premier exemple, issu d’une recherche franco-brésilienne portant sur les commentaires métaréflexifs qui accompagnent la production d’écrits en temps réel (Calil et Boré, 2015; Boré, 2017), vient d’une classe de CP (25 élèves âgés de six à sept ans) de la banlieue nord parisienne. L’enseignante a mis en place «la classe mobile», qui permet aux élèves de disposer par rotation d’un poste individuel relié à l’ordinateur de l’enseignante, laquelle peut ainsi contrôler sur son écran le travail effectué par plusieurs élèves simultanément (six ordinateurs maximum). L’équipe de recherche a filmé trois de ces élèves en caméra fixe pendant la durée de production de leur texte (séances des 27 janvier, 3 et 10 février 2014). Le dispositif didactique et le recueil s’effectuent dans une perspective écologique[4]. Les analyses pratiquées sont observées sur des exemples considérés comme représentatifs de stratégies de retour réflexif des élèves sur ce qu’ils écrivent.

5.1.1 Rôle de la «doxa» scolaire sur la réécriture

Les élèves ont reçu la consigne d’écrire la fin d’un texte issu de l’album illustré Bas les pattes, pirate! (Doynet et Sapin, 2002/2011) dont la lecture a été interrompue juste avant le dénouement. Au cours de la première séance, ils écrivent une première version seuls sur ordinateur. La semaine suivante, l’enseignante, après avoir imprimé leur texte, le leur restitue en leur demandant de le relire, de le terminer si cela n’a pas été fait, et de «changer tout ce qu’ils veulent». Pour cette seconde séance, les élèves disposent donc de la feuille imprimée de leur texte et d’un stylo: l’objectif est de les faire revenir sur leur texte, afin de le réviser.

Il s’agit de ce qu’on pourrait appeler la «doxa» scolaire, si l’on entend par là le fait que la réécriture ou la révision sont présentées depuis le début des années 1990 dans les programmes scolaires français comme le corrélat de l’écriture, à la fois sous l’influence des modèles nord-américains de la révision en trois opérations récursives (planification, mise en texte, révision, Hayes et Flower, 1980) et sous celui, beaucoup plus spécifiquement français, de la génétique des textes (de Biasi, 2000, par exemple). L’ouvrage de Claudine Fabre sur les brouillons d’élèves (1990), et ceux du collectif EVA (1991, 1996) de l’Institut national de recherche pédagogique (INRP), ont contribué à populariser l’idée que la reprise de leur texte écrit par les élèves pourrait, par le biais de la réflexivité qu’elle implique, les amener à prendre conscience des «erreurs» ou des insuffisances de leur écrit, et à développer des compétences supplémentaires d’écriture (Repères, 1994; Pratiques, 2000; Le français aujourd’hui, 2004; etc.). Mais ce qui devait être un processus réflexif accompagné par l’enseignant a le plus souvent été figé dans la pratique doxale des «trois jets successifs» matérialisant ainsi une conception successive, hiérarchisée, et externe de la réflexivité, et aboutissant à une vue simpliste de l’autodialogisme.

5.1.2 La leçon de Frédéric François: des critères de réflexivité inhabituels

Or l’observation détaillée de l’écriture «en acte» (Calil cité dans Boré et Calil, 2013) montre d’abord qu’il y a de la réflexivité sans marque, et aussi différentes façons d’être sans marque.

C’est le cas du mouvement paradoxal qu’est «l’arrêt sur mot», dans lequel le jeune scripteur peut adopter des attitudes distinctes:

a) L’arrêt sur mots

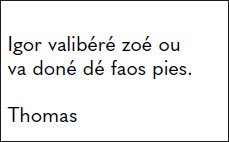

Le film réalisé lors de la 1re séance d’écriture montre que Thomas écrit pendant 9 minutes sur les 20 que dure la séance, ponctuée d’arrêts, certains commentés, d’autres non, pour arriver au texte suivant:

Figure 1

Thomas, texte sur ordinateur le 03-02-14

Mais diverses modalités d’«arrêt sur mots» existent, observées chez Thomas et les élèves filmés:

Arrêt «moteur» lors de la scription

Le scripteur interrompt provisoirement le flux de la scription pour des raisons jamais univoques: par exemple, chercher une lettre sur le clavier pour graphier un mot. Cet arrêt, qui porte en apparence sur la substance du signifiant, présuppose de fait une réflexion sur la nature du signifiant et la comparaison mentale oral/écrit.

On distinguera ce cas de celui du scripteur qui s’arrête définitivement et attend de l’aide (on ne parle pas alors de réflexivité).

Arrêt moteur commenté oralement

-

pour soi: l’élève se demande ce qu’il va écrire («j’ai pas d’idée») puis énonce à haute voix simultanément ce qu’il écrit;

-

pour/avec un autre: l’élève demande à la maîtresse où se trouve la lettre «v» sur le clavier pour écrire tel mot.

Arrêt marqué

-

rature d’un mot ou d’une lettre en cours d’énonciation.

Ou encore:

-

arrêt plus retour en arrière pour effacer/modifier (ce qu’est habituellement le cas de la rature).

Dans le cas de Thomas (figure 1), on note deux détails intéressants:

-

avant d’écrire doné dé, Thomas avait écrit la suite doné dé né: autrement dit, deux façons d’écrire «donner» cumulées sur la chaîne syntagmatique, mais il supprime la seconde graphie avec la fonction «effacer» de l’ordinateur. Ce mouvement est invisible sans l’enregistrement;

-

il tient à mettre la ponctuation (point final) et demande de l’aide pour utiliser le clavier afin de l’ajouter.

Lors de la seconde séance, Thomas reprend son texte qui a été imprimé par la maîtresse (figure 2). Or la version effacée lors de la première phase d’écriture est reprise (mouvement de reprise distant d’une semaine) selon un paradigme qui n’aboutit pas à un choix, contrairement à ce que suppose généralement la rature réflexive, mais à des propositions successives marquant l’hésitation et l’activité métalinguistique selon le paradigme:

va doné de faos pies

il va denedé faos pies

va doné de faus pies (dernière ligne)

Figure 2

Thomas reprise au stylo, le 10-02-14

b) Le mélange

Ines (figure 3) écrit une première version à l’ordinateur et, lors de la seconde séance au stylo, poursuit son texte, donnant ainsi une version nouvelle du déjà-écrit par l’enchaînement avec la fin de la phrase. Cette reprise s’accompagne toutefois d’un geste marqué de réflexivité par la rature sur «donner» (écrit «donné), un acte spécifique qui mélange du repris et du non-repris.

Les ratures minimes du texte d’Anis (figure 4) au cours de la reprise de son texte ne sont pas moins révélatrices d’une activité réflexive intense: ce qui est déjà écrit, «digéré», devient de ce fait un point de vue nouveau pour le lecteur de son propre texte, même s’il ajoute des erreurs! (re/gardé vs re/garder).

Figure 3

Ines, texte sur ordinateur le 27-01-14, révisé au stylo le 10-02-14

Figure 4

Anis, texte sur ordinateur le 03-02-14, révisé le 10-02-14

La figure 4 montre que les retours écrits sont réflexifs (au sens d’un «second temps») et ils ont la particularité d’être marqués: substitutions é/er sur la graphie finale du verbe «regarder», suppression de a à la dernière ligne.

Pour ce dernier cas, on notera l’hésitation entre les deux possibilités:

Et le bateau a coulé

Et le bateau va se couler

Cela n’était pas tranché dans la première étape d’écriture à l’ordinateur, où sont cumulées les deux possibilités, alors que la rature au stylo opte finalement pour le choix du pronominal.

Ainsi se pose pour la didactique la question de l’observation de «l’infiniment petit» pour des productions qui restent singulières; c’est tout l’enjeu de ce que l’on pourrait appeler une «microdidactique» (voir point 6): si les mouvements de reprise sont pour partie inventoriables et interprétables comme traces d’une activité du sens, ils excèdent les catégories généralement proposées à l’École: ainsi de la génétique des textes (de Biasi, 2000) qui typifie quatre opérations de réécriture: ajout, suppression, substitution, déplacement. Par-delà la généralité que la génétique des textes et les études sur la révision ont imposées méthodologiquement, il y a la singularité de l’élève dans la manière réflexive de s’arrêter et de reprendre et donc d’envisager l’altérité de l’écrit, avec la question didactique qui se pose pour l’enseignant de savoir comment lire des opérations semblables en apparence en ce qui a trait à la réussite et aux erreurs.

5.2 Deux modalités de l’altérité de l’écriture dans le dialogue collaboratif au cours élémentaire 1re année[5] (CE1)

Notre second exemple, issu d’une phase précédente de la recherche franco-brésilienne (Boré et al., 2015), approfondit ce constat: ce sont des extraits de dialogue accompagnant un travail d’écriture collaborative recueillis dans le Val-d’Oise au cours de deux séances «ordinaires» en CE1 (21 élèves de 7 à 8 ans).

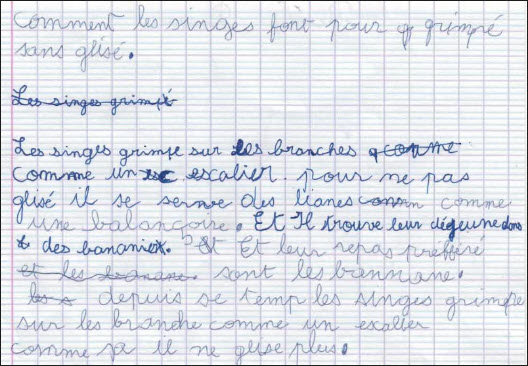

L’objectif est d’observer comment des élèves en dyades produisent un texte qu’ils commentent simultanément. Le protocole prévoit un moment d’échange oral au cours duquel les deux élèves se concertent sur le contenu à écrire. Puis ils écrivent chacun à leur tour une partie du texte, généré par la dynamique du dialogue (figure 5, où l’on peut voir les changements de l’outil de scription).

Au cours de l’échange, de très nombreuses réflexions orales métadiscursives, métaénonciatives, ou métalinguistiques sont observées, accompagnées ou non d’interventions écrites sur le texte commun. Qu’elles se manifestent par des adverbes, des particules énonciatives ou même des verbes, ces interactions rendent visible de façon extériorisée l’altérité perçue par les élèves dans l’écriture de l’autre (qui est aussi commune).

Nous relèverons deux indices de réflexivité, «mais» et «non» parfois associés, indices de mouvements régulièrement attestés dans les cas d’écriture collaborative. Certaines catégories d’analyse de François comme les enchaînements métadiscursifs, les oppositions parallèles-complémentaires, les rôles et places discursives dans l’interaction sont ici particulièrement pertinentes pour l’analyse.

5.2.1 La comparaison (dialogue entre Rémi et Duarte)

Une modalité de la reprise est la comparaison.

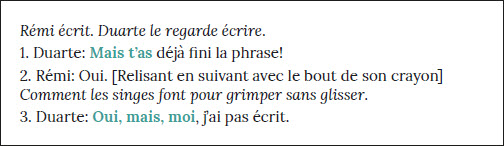

Tableau 1

Dialogue collaboratif Duarte et Rémi, 20-06-11

Les deux «mais» marquent une comparaison d’abord implicite puis explicite toi vs moi, et non pas une argumentation au sens classique. Il s’agit de la place discursive que chaque élève prend dans le dialogue: Duarte, considéré comme moins performant que son co-scripteur, effectue un mouvement métadiscursif de dissimilation, de différenciation, par rapport à son interlocuteur. Ces deux «mais» se distinguent d’autres «mais», comme ceux notés par Bouchard (2002) qui sont, dans le cadre d’une écriture collaborative, les indices d’une tâche difficile à produire et ne sont pas accompagnés comme ici d’un positionnement du locuteur-scripteur.

Différent est le «mais» métalinguistique de Rémi (tableau 2, l.4) qui manifeste un mouvement dont «mais» est l’indice renforçant: sa remarque attire l’attention explicite sur un mot (en emploi autonyme) et non sur le monde. En retour, Duarte (l.5 et 7) objecte à Rémi la graphie é du titre, usant lui aussi de l’autonyme «un é». Les réponses suivantes (objections-réponses) tentent de modifier les places discursives de chacun, jusqu’au changement de monde opéré par Duarte (l.9, commentaire sur le stylo, un objet du monde vs les signes écrits). En dépit de leur continuité apparente, les répétitions de «mais» révèlent de profondes failles entre les deux co-scripteurs.

Tableau 2

Dialogue collaboratif Duarte et Rémi, 20-06-11

5.2.2 Les marques d’une altérité de soi et de l’autre

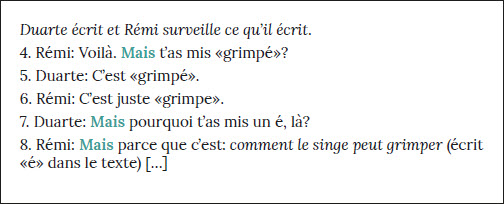

Dans le tableau 3, qui transcrit les commentaires des deux co-scripteurs au début de leur texte commun, nous trouvons des formes de négation: «non», «mais non», «mais» + phrase négative (l.9), ou des injonctions comme «barre», «stop», «arrête», qui visent à interrompre le geste d’écriture, c’est-à-dire qui condensent en une formulation unique la perception et le second temps.

Ce dialogue collaboratif met au jour la violence de l’altérité que perçoit autrui de soi; ainsi, la graphie de Duarte lui révèle l’altérité radicale qu’il représente pour Rémi: «oh. il est fou vraiment, tu vois t’écris comme un éléphant», dit Rémi de Duarte (l.13) avant de lui prendre la feuille et de lui enjoindre de barrer ce qui est écrit trop gros (l.26).

Plusieurs niveaux et catégories de réflexivité fonctionnent ici:

-

Celle, presque toujours proposée par Rémi, par laquelle Duarte s’arrête sur sa propre graphie ou sur les savoirs métalinguistiques qui lui sont assénés par son co-scripteur: ainsi, le fait de ne pas mettre de majuscule: car, lui dit Rémi, ce n’est pas le début d’une phrase (l.9), ou encore l.13: «Mais comme, ça s’écrit c (et non pas q comme avait commencé d’écrire Duarte).

-

Duarte répond parfois: (à propos de la graphie d’escalier) «mais non, là on voit bien que c’est un c» (l.23) ou encore: «mais on s’en fiche» (l.25). Mais, le plus souvent, il s’exécute et rature.

Comme pourrait le dire Frédéric François, est-ce que son rire (réaction corporelle l.14 et 17) ou sa rature sont bien «de lui»?

-

Rémi manie avec aisance l’usage métalinguistique du langage et les codes scolaires mais en se trompant avec assurance sur la graphie d’escalier: x vs sc.

Suivant François, on aurait pu classer les marques d’autoréflexivité en non langagières corporelles (le rire) vs langagières; mais le rire de Duarte n’a pas la même valeur réflexive: dans un cas il continue à écrire, dans l’autre il rature. Inversement, la présence de nombreux autonymes dans cette conversation est-elle toujours le signe d’une conscience réflexive? L’analyse montre que, si les mouvements de reprise sont pour partie inventoriables et interprétables comme trace d’une activité du sens, ils excèdent les catégories généralement proposées à l’École: force est donc de constater que les reprises lors de l’apprentissage de l’écriture comportent un «reste» (François, 1993, 2004), une configuration inédite de la signification de son propre écrit, que le dispositif mis en place par l’enseignant-interprète aide partiellement l’élève à découvrir. «Partiellement» car l’inégalité des élèves dans la manière d’approcher le savoir est flagrante dans l’écriture collaborative, qui met au jour les différences entre élèves, différences sues et dites par les élèves eux-mêmes, comme cela apparaît dans le discours de Duarte et de Rémi. Mais ce discours inégal, violent par là même, montre aussi deux façons différentes de s’approprier le langage: l’autorité de la chose normée pour Rémi, qui n’exclut pas l’erreur, et pour Duarte, la découverte de sa propre altérité dans et par la langue.

Tableau 3

Dialogue collaboratif Duarte et Rémi, 20-06-11

Figure 5

Texte final issu du dialogue Rémy et Duarte, 27-06-11

6. Discussion: vers une microdidactique

L’apprentissage de l’écriture, dont nous avons essayé de montrer la nature réflexive dans la section 5, pose des questions: quels dispositifs réflexifs l’enseignant peut-il installer pour que les élèves se les approprient? Que faire de l’inégalité observée entre élèves?

Nous défendrons une microdidactique, par opposition à la généralité de la didactique, pour signifier le souci de développer l’observation de situations expérientielles singulières[6], plutôt que des routines généralisantes. Ainsi par exemple, suivant Bakhtine et François[7], nous pensons que seules des structures de dialogue instituées en classe sous des formes diverses sont à même de favoriser la réflexivité. Apprendre à écrire, comme apprendre à parler, présuppose une «compréhension responsive» (Bakhtine) c’est-à-dire la réponse à un énoncé antérieur ou à venir: la relecture de son texte par un élève tiers, la relecture à la classe entière, le dialogue collaboratif en dyades, la relecture différée et guidée de son propre texte, etc., sont autant de gestes impliquant nécessairement l’activité signifiante de soi pour autrui et d’autrui pour soi.

Il nous apparaît aussi nécessaire, selon la leçon de François, d’observer et favoriser les variantes plutôt que l’invariant. Les enseignants ont d’abord affaire à des signes du «particulier» plutôt qu’aux «généralités» des programmes, des élèves, des progressions. Les représentations que les élèves se font de leur propre écrit appartiennent à la fois au commun de la classe (par exemple l’idée qu’un écrit peut se modifier) et à la variété des styles des élèves (simplement relire, ou raturer spontanément, ou comparer sans modifier, ou juste désigner ce qui ne va pas, etc.). Il nous semble que le rôle de l’enseignant est de légitimer pour les élèves une variété des modes de retour réflexif, chacun à son niveau et sans préjuger de la même progression pour tous.

De ce fait, le rôle de l’enseignant est double: il institue et exemplifie en classe l’idée de dialogue et de dialogisme, c’est-à-dire la prévalence des interactions orales et écrites comme levier social premier des apprentissages; et il s’appuie sur le commun partagé pour permettre l’apparition des différences.

7. Conclusion

Nous avons tenté de rendre présente la pensée exigeante de Frédéric François. Elle nous invite à questionner le langage et la langue, et ce que nous en faisons pour l’École.

Pour cela, nous avons privilégié la réflexivité du langage comme fil rouge des apprentissages, notamment de l’écriture. C’est une conception large de la réflexivité que nous avons retenue telle qu’elle s’exprime à travers le dialogisme de François, réinterprété en reprise-modification, ou mouvement de différenciation (par rapport à soi), sans nous interdire d’en relever des marques dès les tout débuts de l’écriture. Nous avons ainsi fait une part à des critères d’analyse opératoires chez François tels les enchaînements métadiscursifs, les parallélismes, les changements de monde, comme à des marques plus classiques (autonymes, particules métaénonciatives). Ce qui domine cependant est la complexité de l’interprétation dans ce qui est donné à voir en classe d’écriture. Suivant François, nous avons tenté d’élaborer la notion de «reste» que nous avons définie comme la somme d’éléments inaperçus de l’activité d’apprentissage, inclassables dans une grille interprétative préformée.

Ce faisant, nous avons voulu esquisser un champ d’activité pour une microdidactique exerçant la conscience active des enseignants pour penser les singularités inépuisable des différentes conduites linguistiques de l’enfant, dans le sillage de François.

Parties annexes

Notes

-

[*]

Le mot «reste» est une allusion à l’ouvrage de Frédéric François (2004).

-

[**]

Ce qui correspond aux 1re et 2e années du premier cycle primaire au Québec (élèves de 6 et 7 ans).

-

[1]

On pourrait dire que l’énonciation laisse toujours des traces du locuteur (ou du scripteur) en tant que sujet, mais nous nous attachons ici à celles qu’il souligne explicitement.

-

[2]

Pour une définition basique de ce concept, on peut proposer Meyer et Peltier (2011): «La démarche d’autoconfrontation (self-confrontation en anglais) est une méthode d’analyse de l’activité humaine consistant à confronter un ou plusieurs participants à une activité en les incitant à la commenter, en présence d’un interlocuteur». Pour aller plus loin, voir Clot (2005).

-

[3]

Voir la note ** en page 69.

-

[4]

Comme la visée première de cet article n’est pas de discuter le bien-fondé de ce type d’approche, nous nous contentons de renvoyer par exemple à Pallotti (2002, par. 20 et 25). Selon l’auteur, dans une approche écologique, «l’objet initial, central et final de l’analyse, c’est le contexte [...] la classe est vue en tant que contexte dans lequel les systèmes linguistiques sont utilisés et se développent au travers d’interactions. [...] Une approche écologique est donc en relation étroite avec les approches dites interactionnistes [...] qui focalisent l’attention sur le rôle des interactions sociales comme facteur de développement [...]».

-

[5]

Voir la note ** en page 69.

-

[6]

Les situations d’écriture décrites en 5. pourraient constituer des «formats» (Bruner, 1983) d’un nouveau genre supposant l’étayage de l’enseignant, quelle que soit la technologie utilisée (papier, ordinateur).

-

[7]

Citant Vygotski. Cf. Frédéric François (2002).

Bibliographie

- Authier-Revuz, J. (1995). Ces mots qui ne vont pas de soi. Boucles réflexives et non-coïncidences du dire (tomes I et II). Larousse.

- Authier-Revuz, J. (2020). La représentation du discours autre. Principes pour une description. De Gruyter.

- Biasi (de), P. (2000). La génétique des textes. Nathan.

- Boré, C. (2014). Dialogisme, discours intérieur, écriture en classe. Études de linguistique appliquée, 173, 59-71. https://doi.org/10.3917/ela.173.0059

- Boré, C. (2017). Formes de reprise dans l’écriture à l’école élémentaire. Essai de mise en ordre. Pratiques, 173-174. https://doi.org/10.4000/pratiques.3350

- Boré, C. et Calil, E. (2013). L’école, l’écriture et la création. Études françaises et brésiliennes, préface de Sylvie Plane. Academia-L’Harmattan.

- Boré, C. et Calil, E. (2015). Criaçao textual na sala de aula. Edufal.

- Boré, C., Calil, E. et Amorim K. L. (2015). Étude comparative des formes de discours rapportés dans des contes des origines chez des scripteurs français et brésiliens (7-8 ans): premiers résultats. Dans C. Donahue, M. Mamede et B. Marin (dir.), 9th International Conference. Literacies and Effective Learning and Teaching for All/ Littéracies, apprentissage et enseignement pour tous. SHS Web of Conferences, 16, 1-18. https://doi.org/10.1051/shsconf/20151602001

- Bouchard, R. (2002). Alors, donc, mais… «particules énonciatives» et/ou «connecteurs»? Quelques considérations sur leur emploi et leur acquisition. Syntaxe et sémantique, 3, 63-73.

- Bruner, J. S. (1983). Le développement de l’enfant. Savoir faire, savoir dire. Presses universitaires de France.

- Clot, Y. (2005). L’autoconfrontation croisée en analyse du travail: l’apport de la théorie bakhtinienne du dialogue. Dans L. Fillietaz et J. P. Bronckart (dir.), L’analyse des actions et des discours en situation de travail (p. 37-55). Peeters.

- Doynet, M. et Sapin, M. (2011). Bas les pattes, pirate! Nathan. (Ouvrage original publié en 2002)

- Fabre, Cl. (1990). Les brouillons d’écoliers ou l’entrée dans l’écriture. Céditel-Atelier du texte.

- François, F. (1993). Pratiques de l’oral. Nathan-Pédagogie.

- François, F. (1996). Métalangue et/ou circulation discursive, Acquisition et interaction en langue étrangère, 8, 153-168. https://doi.org/10.4000/aile.1243

- François, F. (1998). Le discours et ses entours, essai sur l’interprétation. L’Harmattan.

- François, F. (2002). Mot et dialogue chez Vygotski et Bakhtine. Dans Y. Clot (dir.). Avec Vygotski (p. 213-230). La Dispute.

- François, F. (2004). Enfants et récits. Mise en mots et «reste». Presses universitaires du Septentrion.

- François, F. (2012). Bakhtine tout nu, ou Une lecture de Bakhtine en dialogue avec Volochinov, Medvedev et Vygotski, ou encore Dialogisme, les malheurs d’un concept quand il devient trop gros, mais dialogisme quand même. Lambert-Lucas.

- François, F. (2014a). Communautés et divergences dans l’interprétation des récits, introduction langagière à un projet de «psychologie concrète». Lambert-Lucas.

- François, F. (2014b). Le dialogisme? ou plutôt «quelques figures du dialogue, leurs communautés et leurs différences, un point de vu». ELA, 173, 17-26.

- François, F. (2017). Récits et commentaires, tours et détours. Lambert-Lucas.

- Groupe EVA. (1991). Évaluer les écrits à l’école primaire. Hachette-Éducation.

- Groupe EVA. (1996). De l’évaluation à la réécriture. Hachette-Éducation.

- Hayes J. R., et Flower L. S. (1980). Identifying the organization of writing processes. Dans L. W. Gregg et E. R. Steinberg (dir.), Cognitive processes in writing (p. 3-30). Routledge.

- Meyer, A. et Peltier, Cl. (2011). Entretien d’auto-confrontation. Dans Séminaire Semactu 2010-2011. http://edutechwiki.unige.ch/fr/Entretien_d’autoconfrontation

- Pallotti, G. (2002). La classe dans une perspective écologique de l’acquisition. Acquisition et interaction en langue étrangère, 16, 2002. https://doi.org/10.4000/aile.1395

- Pratiques. (2000). La réécriture, 105-106 (D. Bessonnat, dir.).

- Repères. (1994). Écrire, réécrire, 10, nouvelle série (J. David, dir.).

- Ruelland-Roger, D. (2007). La clinique de l’activité: une démarche réflexive et développementale des professionnels. Un terrain parmi d’autres: les professeurs de mathématiques en collège. Actes du colloque de la CORFEM (p. 115-127), Antony, France.

- Tore, G-M. (2013). La réflexivité: une question unique, des approches et des phénomènes différents. Signata, Annals of Semiotics, 4, 53-83. https://doi.org/10.4000/signata.548

- Wallon, H. (1965). L’évolution psychologique de l’enfant. Armand Colin. (Ouvrage original publié en 1941)

Liste des figures

Figure 1

Thomas, texte sur ordinateur le 03-02-14

Figure 2

Thomas reprise au stylo, le 10-02-14

Figure 3

Ines, texte sur ordinateur le 27-01-14, révisé au stylo le 10-02-14

Figure 4

Anis, texte sur ordinateur le 03-02-14, révisé le 10-02-14

Figure 5

Texte final issu du dialogue Rémy et Duarte, 27-06-11

Liste des tableaux

Tableau 1

Dialogue collaboratif Duarte et Rémi, 20-06-11

Tableau 2

Dialogue collaboratif Duarte et Rémi, 20-06-11

Tableau 3

Dialogue collaboratif Duarte et Rémi, 20-06-11