Résumés

Résumé

Les emplois peu qualifiés et à bas salaire ne tendent pas à disparaître dans les pays les plus développés. Au contraire, force est de constater que dans plusieurs de ces pays la croissance de l’emploi se fait dans les secteurs où les emplois peu qualifiés se concentrent. Et il faut voir là une des manifestations des dynamiques actuelles du capitalisme. Une recherche comparative entre cinq pays d’Europe du Nord (Allemagne, Danemark, France, Pays-Bas, Royaume-Uni) montre cependant que, si ces pays sont tous concernés par cette tendance générale, la présence de travailleurs à bas salaire n’a pas le même poids partout. Les dimensions institutionnelles propres à chaque pays apparaissent comme un facteur déterminant tant de la proportion de travailleurs à bas salaire que des conditions offertes à ces derniers. Bien qu’elles aient partout connu des modifications à la baisse, la nature et la force des institutions de régulation du marché du travail créent la différence. L’existence ou non d’un salaire minimum légal, le régime des conventions collectives et le taux de couverture des salariés par des accords collectifs, la nature et le degré de la régulation de l’emploi temporaire jouent un rôle primordial.

Mots-clés :

- comparaison internationale,

- Europe du Nord,

- travailleurs peu qualifiés et à bas salaire,

- institutions de régulation du marché du travail

Corps de l’article

Introduction

Au milieu des années 2000, une fondation nord-américaine qui finance des recherches en sciences sociales, la Russell Sage Foundation[2], contactait plusieurs équipes de chercheurs européens pour conduire un projet comparatif sur le travail à bas salaire (Low-Wage Work Project). Vouée à l’amélioration des conditions sociales et des conditions de vie aux États-Unis, cette fondation avait, dès le milieu des années 1990, porté son attention sur l’existence du phénomène des travailleurs pauvres et la croissance de leur nombre dans ce pays, et ce, en lançant un programme intitulé The Future of Work, dont les résultats furent publiés en 2003 sous le titre Low-Wage America : How Employers Are Reshaping Opportunity in the Workplace (Appelbaum et al., 2003). A alors émergé l’idée de comparer la situation des États-Unis avec celle de pays européens où il apparaissait que, dans des contextes de développement comparables, ce phénomène était, à tout le moins pour l’heure, d’une bien moindre importance. Comment expliquer une telle différence quand les entreprises doivent partout subir les mêmes pressions concurrentielles et que, partout, elles cherchent tout à la fois à flexibiliser le travail et à en réduire le coût, notamment dans les segments de main-d’oeuvre les moins qualifiés et considérés comme les moins productifs ? L’attention était particulièrement portée sur les dimensions institutionnelles propres à chaque pays, considérées comme un facteur déterminant tant pour la proportion de travailleurs à bas salaire, la qualité du travail et des emplois qui leur sont offerts que pour le niveau de leur salaire. Plus largement, en lançant le projet Low-Wage Work dans cinq pays nord-européens – l’Allemagne, le Danemark, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni –, il s’agissait d’« observer systématiquement comment le sort du travail à bas salaire diffère au sein d’un échantillon de pays européens » comparables aux États-Unis (Solow, 2008 : 4)[3]. Le travail engagé en Europe s’est focalisé sur un ensemble d’emplois cibles appartenant à cinq secteurs d’activité différents qui, aux États-Unis, sont tous des emplois à bas salaire, sans que ce soit nécessairement le cas en Europe[4]. Et il s’agissait de comprendre pourquoi. Le projet était doublement comparatif : d’une part, faire ressortir les différences au sein de l’espace européen et, de l’autre, mettre en lumière les différences entre l’Europe et les États-Unis. Une surprise de cette recherche tient, d’une part, au différentiel qui existe entre ces pays dans l’incidence qu’y a le travail à bas salaire ; elle tient, d’autre part, au fait que, dans plusieurs de ces pays, celui-ci a connu une progression non négligeable au cours de la précédente décennie. Par ailleurs, les orientations des institutions nationales de régulation du marché du travail et de l’emploi – niveau de couverture par des accords collectifs, modalités de fixation des minimums salariaux, niveau de régulation de l’emploi temporaire, etc. – apparaissent comme des facteurs clés de ces différences. Dans ces domaines, chaque pays conserve ses caractéristiques propres, bien que la tendance ait été partout à l’affaiblissement de ces régulations et à la dégradation des niveaux de protection des travailleurs les plus exposés au risque du bas salaire. La façon plus radicale dont les réformes ont été conduites dans certains pays explique à la fois la croissance qu’y a connue la part des travailleurs à bas salaire dans la population active et les conditions d’emploi et de travail qui leur sont offertes. C’est ce phénomène que s’attache à décrire le texte qui suit. Au préalable, il revient sur l’ampleur du phénomène, d’un point de vue statistique, et sur le contexte général dans lequel on peut lui donner sens.

Travailleurs pauvres, travailleurs peu qualifiés et à bas salaire en Europe

Nous définirons ici la différence entre travailleurs pauvres et travailleurs à bas salaire. Les deux catégories renvoient à des modes d’appréhension différents et à des situations qui ne sont pas les mêmes. Force est de constater que les définitions retenues pour caractériser et comptabiliser ces populations diffèrent entre pays, particulièrement entre les États-Unis et l’Union européenne (Peña-Casas et Latta, 2004), ce qui ne facilite pas les comparaisons. Nous retiendrons ici la définition européenne, qui qualifie de travailleur pauvre toute personne travaillant au moins la moitié de l’année et insérée dans un ménage dont le revenu est inférieur aux deux tiers du revenu national médian. Le travailleur à bas salaire, quant à lui, est qualifié sur la base de son salaire horaire, à savoir que celui-ci est inférieur aux deux tiers du salaire horaire national médian[5]. Dans ce sens, tout travailleur à bas salaire n’est pas nécessairement un travailleur pauvre, tout dépendant de la composition du ménage dans lequel il est inséré et du revenu d’ensemble des différents membres de celui-ci. Pour autant, les travailleurs à bas salaire sont les premiers concernés par le risque d’être aussi des travailleurs pauvres.

Comme le fait ressortir Lestrade (2011), le phénomène des travailleurs pauvres a émergé en Europe au milieu des années 1990 et n’a cessé de s’accroître depuis. Au milieu des années 2000, l’Union européenne (UE par la suite) comptabilisait 20 millions de personnes dans une situation de pauvreté monétaire, avec des variations notables entre les pays. Leur taux était de 17 % en Europe (UE à 15), comparativement à 15 % en 2000. Il oscillait alors entre 25 % au Royaume-Uni, 15 % en Allemagne, 13 % en France et 10 % aux Pays-Bas (Lestrade, 2001, tableau p. 17). Le taux de pauvreté des enfants (pour l’année 2004 et calculé ici sur la base d’un revenu du ménage inférieur à 50 % du revenu national médian) connaissait les mêmes inflexions avec, d’un côté, les pays scandinaves dont le taux se situait à moins de 5 % (comme au Danemark avec 2,4 %) et, de l’autre, les pays d’Europe du Sud et certains pays d’Europe du Nord qui connaissaient de plus forts taux (plus de 15 % pour le Royaume-Uni et l’Irlande, 16,6 % en Italie par exemple), en passant par des situations intermédiaires en France (7,5 %), aux Pays-Bas (9,8 %) et en Allemagne (10,2 %), la moyenne étant de 21,9 % aux États-Unis. Certaines catégories de populations sont particulièrement exposées : les familles monoparentales, les familles nombreuses, les travailleurs ayant des statuts précaires (notamment ceux qui travaillent à temps partiel et pour de courtes durées), peu qualifiés ou travaillant dans certains secteurs d’activité offrant de bas salaires (commerce de détail, services à la personne). Il s’agit aussi des « nouveaux indépendants » (demandeurs d’emploi ayant créé leur propre activité selon des statuts particuliers et incitatifs sur le plan de la fiscalité et des cotisations sociales) et les travailleurs du secteur informel, plus développé dans les pays d’Europe du Sud. Les caractéristiques des systèmes de transferts sociaux propres à chaque pays jouent aussi un rôle non négligeable dans ce différentiel des taux. Dans la plupart des pays, ils ont cependant fait l’objet de réformes qui se traduisent par une diminution des aides et un durcissement des conditions de leur attribution (notamment en matière d’indemnisation du chômage).

Le travail à bas salaire en Europe

En ce qui concerne le travail à bas salaire, les mêmes observations se vérifient : existence de différences notables entre pays européens, tendance à l’augmentation dans certains d’entre eux, certaines catégories de travailleurs étant plus particulièrement concernées.

Dans les années récentes, entre 2006 et 2010, on a observé une double tendance : dans certains pays, le taux de travailleurs à bas salaire[6] a diminué (c’est notamment le cas pour la France et pour le Danemark), alors que dans d’autres il a connu une légère hausse[7] (voir le tableau 1).

Tableau 1

Taux de travail à bas salaire (2006 et 2010)

Dans ce pays, les statistiques incluent les apprentis.

Si l’on s’intéresse maintenant à la plus longue période, nous observons que l’augmentation de la part du travail à bas salaire s’ancre dans des temporalités différentes selon les pays – elle remonte aux années 1970 pour le Royaume-Uni, au milieu des années 1980 pour les Pays-Bas et au milieu des années 1990 pour l’Allemagne. Au Danemark, le taux de travailleurs à bas salaire reste stable, alors qu’en France il a tendu vers le bas au cours des deux dernières décennies. Comparativement, aux États-Unis, il est nettement plus élevé que dans les pays européens pris ici en considération, et il reste stable (voir Tableau 2).

Tableau 2

Le travail à bas salaire dans les pays d’Europe du Nord / États-Unis (en 2005 et tendances d’évolution sur le moyen terme)

Uniquement les travailleurs à temps plein, hors emploi public.

Uniquement les travailleurs à temps plein.

Calcul portant sur la période 2003-2005. Exclut les apprentis en Allemagne et au Danemark.

Certaines catégories de populations sont plus particulièrement concernées par le travail à bas salaire, notamment les femmes (voir Tableau 3) et les jeunes (voir Tableau 4), là encore avec des taux qui varient selon les pays.

Tableau 3

Taux de travailleurs à bas salaire par genre – octobre 2010

Dans ce pays, les statistiques incluent les apprentis.

Tableau 4

Taux de travailleurs à bas salaire par classe d’âge – octobre 2010

Dans ce pays, les statistiques incluent les apprentis.

Enfin, les travailleurs à bas salaire sont plus nombreux parmi les personnes ayant un bas niveau d’éducation (voir Tableau 5) et parmi les titulaires de contrats de travail temporaires (voir Tableau 6).

Tableau 5

Taux de travailleurs à bas salaire par niveau d’éducation – octobre 2010

Dans ce pays, les statistiques incluent les apprentis.

Faible : enseignement préscolaire, primaire, deuxième cycle de l’éducation de base, premier cycle de l’enseignement secondaire.

Moyen : deuxième cycle de l’enseignement secondaire, postsecondaire non supérieur.

Élevé : enseignement supérieur de cycle court, premier et second cycle de l’enseignement supérieur.

Tableau 6

Taux de travailleurs à bas salaire par type de contrat – octobre 2010

Dans ce pays, les statistiques incluent les apprentis.

Une dimension structurelle des dynamiques contemporaines du capitalisme

L’emploi peu qualifié et à bas salaire tend à s’accroître, nous l’avons vu, sur une moyenne période dans de nombreux pays, y compris parmi les plus « développés ». Chez ceux qui ne connaissent pas cette même tendance à la hausse, il faut constater que le travail à bas salaire ne se résorbe pas complètement. Ce constat vient à l’encontre des considérations selon lesquelles ces pays évolueraient vers l’avènement d’une société – et une économie – de la connaissance dans laquelle se rencontreraient principalement des activités employant des personnes de haute qualification avec un haut niveau d’éducation, tels les chercheurs, techniciens et ingénieurs, etc., reléguant ainsi aux pays émergents les activités qui demandent des emplois peu qualifiés.

De ce point de vue, le cas de la France est intéressant. L’emploi non qualifié ou peu qualifié, dont la fin avait été annoncée, a chuté dans la décennie 1980. On voyait dans différentes évolutions – l’élévation des niveaux d’éducation de la population, la production de biens plus complexes, la fin annoncée du taylorisme et la mise en place de nouvelles formes d’organisation – autant de facteurs nécessitant le recours à une main-d’oeuvre plus autonome, plus qualifiée. Et, en effet, la part des emplois non qualifiés dans l’emploi total a baissé régulièrement à partir de 1984. Elle s’est ensuite stabilisée à partir de 1994, pour remonter légèrement et se stabiliser à nouveau. Dans la décennie 2000, le nombre d’emplois peu qualifiés a continué à augmenter, mais au même rythme que le nombre total d’emplois, ce qui signifie que sa part dans l’emploi total ne baisse pas. En 2007, l’enquête Emploi de l’Insee comptabilisait 5,5 millions d’emplois non qualifiés, ce qui représentait 22 % de l’emploi salarié total[10].

Faut-il voir dans ces éléments le révélateur de certains retards qui seront appelés à se résorber au fur et à mesure de l’avancée de cette économie de la connaissance ou que des efforts seront faits pour former les populations peu scolarisées afin qu’elles puissent y trouver leur place ? Un ensemble de facteurs engage, a contrario, à considérer que ces tendances, loin d’être résiduelles, sont partie intégrante des dynamiques actuelles du capitalisme. La croissance, ou, à tout le moins, la non-disparition de l’emploi non ou peu qualifié, est directement liée aux transformations qu’ont connues l’économie et le système productif au cours des trente dernières années.

Le développement des emplois non qualifiés et à bas salaire est étroitement associé aux dynamiques économiques récentes et, notamment, au fait que la croissance de l’emploi s’est faite dans les secteurs où ces emplois non qualifiés se concentrent. Comme le souligne Devetter (2011), les gisements d’emplois découverts depuis la seconde moitié des années 1990 l’ont été essentiellement dans le secteur des services qui se caractérisent par le niveau de qualité très médiocre des postes offerts (que ce soit en matière de rémunération, de sécurité ou de conditions de travail).

Ce développement des emplois peu qualifiés est par ailleurs étroitement associé aux transformations structurelles de la composition sectorielle des activités productives et au phénomène de tertiarisation de l’économie qui fait que, depuis le milieu des années 1980, la dynamique de l’emploi a été portée par les services. On observe ainsi une transformation de la composition de l’emploi non qualifié, qui se déplace de l’industrie vers les services, sa progression étant essentiellement due à celle de l’effectif des employés non qualifiés. En France, entre 1985 et 2007, l’effectif total des ouvriers non qualifiés a perdu un million de personnes, passant de 2,9 à 1,9 million. On comptait 2,3 millions d’employés non qualifiés en 1985, 3,1 millions en 2000 et 3,6 millions en 2007. L’effectif de ces employés n’a cessé de progresser dans les services aux particuliers, par exemple les aides à domicile, dont l’effectif est passé de 200 000 en 1993 à 550 000 en 2009, et les assistantes maternelles, qui sont passées de 220 000 à plus de 400 000 au cours de la même période[11].

Les emplois non qualifiés se concentrent particulièrement dans certaines activités. Toujours en France, 77 % du total des travailleurs non qualifiés travaillaient dans les services en 2005, ce qui représente 67 % du total des travailleurs qualifiés. En 2002, les travailleurs non qualifiés représentaient 78 % des salariés de l’agriculture, 28 % de ceux de l’industrie et 44 % dans le secteur tertiaire, avec cependant de grandes disparités en son sein, allant de 78 % du total des salariés dans les services personnels et domestiques à 40 % dans les hôtels, cafés et restaurants. De même, on rencontre l’emploi peu qualifié dans certains métiers et certaines professions : agents de service, employés de commerce, d’hôtellerie et de restauration, assistantes maternelles, aides à domicile et employés de maison, personnels de manutention et de logistique, agents de sécurité et gardiens, employés administratifs, etc.

On peut voir dans ces tendances les conséquences de la recherche de nouvelles sources de profits pour le capitalisme, avec notamment la marchandisation de services qui étaient jusqu’alors rendus dans la sphère privée par les membres de la famille. On peut y voir aussi les conséquences de la transformation des modes de gestion et d’organisation des entreprises qui ont mis en place des stratégies d’externalisation de certaines activités et fonctions (comme le nettoyage, le gardiennage, la manutention…), opérant par là un déplacement de l’emploi non qualifié de l’industrie et des grandes entreprises vers les services et les PME, tous deux offrant des conditions d’emploi et des perspectives moins favorables.

Plus largement, on peut l’interpréter comme une conséquence directe du développement d’activités hautement qualifiées. D’une part, dans un rapport de fonctionnalité, la dynamique de l’économie de la connaissance entraîne avec elle la croissance d’emplois peu qualifiés qui relèvent, notamment, de l’économie résidentielle et des services aux particuliers. Le développement d’emplois hautement qualifiés appelle, en quelque sorte, le développement d’emplois peu qualifiés (services aux particuliers, services à la personne, etc.), la demande en services de ce type étant directement tributaire de l’existence de populations au niveau de vie élevé qui externalisent certaines tâches de la sphère domestique pour les confier à des salariés. D’autre part, avec S. Sassen (2009), on peut voir dans la forte croissance des secteurs à faibles qualifications un corollaire à la mondialisation et au développement des secteurs de pointe qui lui sont associés. Dans les « villes globales » que Sassen étudie, lieux emblématiques de la mondialisation, car s’y trouvent les centres d’affaires et financiers de l’économie mondiale, elle observe deux choses. Premièrement, les secteurs de pointe les plus performants de la mondialisation s’y développent et participent à l’« économie avancée de l’information mondiale » : les industries de l’information, la finance, les services spécialisés autour de ces activités, etc. Ces activités emploient des salariés de haut niveau, une classe internationale d’employés hautement qualifiés évoluant dans des environnements internationalisés et qui sont particulièrement valorisés. C’est la face visible de l’iceberg mondialisation. Dans ces villes croît aussi un important segment du marché du travail composé d’emplois peu qualifiés, occupés par des migrants et des femmes. Cette expansion de la demande en emplois non qualifiés est directement associée au développement des secteurs de pointe. Cette catégorie d’emplois remplit en effet un ensemble de fonctions liées à cette économie et fait ainsi partie de l’infrastructure des emplois nécessaires au fonctionnement et à la mise en place du système économique global. Cela dit, ces segments sont peu visibles, peu valorisés, et ils ne sont pas reconnus comme partie intégrante de l’économie mondialisée. Pour Sassen, on assiste aujourd’hui à un renversement de la tendance historique que nous avons connue jusqu’à maintenant, avec la dévalorisation de travailleurs de secteurs qui sont en forte croissance et l’impossibilité, pour ces travailleurs, de voir s’améliorer leurs conditions : « Cette dévaluation des travailleurs dans des secteurs en croissance est une rupture par rapport à la dynamique traditionnelle qui voulait que l’appartenance à des secteurs économiques performants corresponde à un renforcement de la position des travailleurs, processus patent depuis très longtemps dans les économies industrialisées de l’Occident » (Sassen, 2009 : 125).

Enfin, il faut aussi compter avec la transformation des modes de régulation de l’emploi et du travail, la recherche de flexibilité et de réduction des coûts qui ont contribué à cette tendance. On remarque ainsi que les titulaires de certains types de contrats de travail ou de statuts, comme les intérimaires, les travailleurs à temps partiel ou employés en contrat à durée déterminée occupent majoritairement des emplois non qualifiés. Les réformes du droit du travail, les politiques d’incitation fiscale (mesures d’allègement des charges et des cotisations) visant explicitement la réduction du coût du travail peu qualifié ont indirectement favorisé le développement de ce type d’emploi. Dans ce contexte, le chômage de masse place certaines populations, plus vulnérables, dans la situation d’accepter des conditions d’emploi peu favorables.

Dans les pays « développés », les modes de régulation de l’emploi et du marché du travail ont partout fait l’objet de réformes qui ont contribué à réduire la portée des protections, et cela n’est pas sans relation avec la dégradation des conditions d’emploi, de travail et de salaires de certaines catégories de travailleurs. C’est ce que montre, pour les pays étudiés, le projet Low-Wage Work. Par ailleurs, malgré une tendance similaire, il persiste des spécificités nationales qui ne sont pas sans incidence sur la proportion de travailleurs à bas salaire et sur leurs conditions de travail. C’est ce à quoi s’intéresse la seconde partie de cet article.

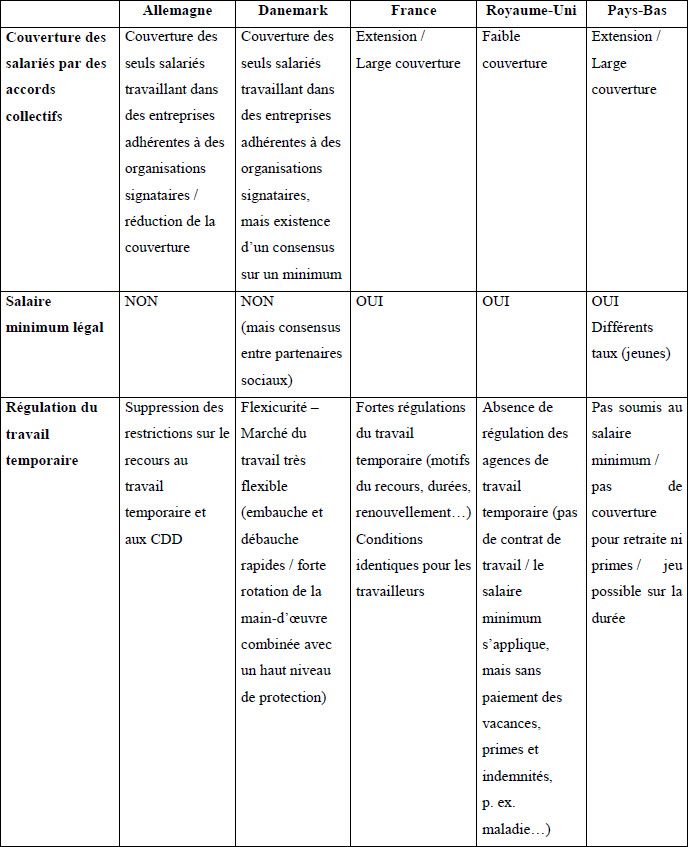

Institutions nationales de régulation du marché du travail et emploi à bas salaire dans cinq pays d’Europe du Nord

Comme on l’a vu précédemment, l’ampleur du travail peu qualifié et à bas salaire varie selon les pays. On peut voir là, entre autres, une résultante des modes de régulation de l’emploi et du travail qui sont propres à chacun de ces pays et un révélateur de la façon dont ils ont évolué dans le passé récent. Ces cadres institutionnels influent fortement sur la composition et sur les caractéristiques de l’emploi peu qualifié, sur les conditions d’emploi et de travail des salariés qui occupent ces emplois. La recherche comparative conduite dans cinq pays d’Europe du Nord (Allemagne, Danemark, France, Pays-Bas et Royaume-Uni) dans le cadre du projet Low-Wage Work (LWW) fait particulièrement ressortir ce rôle dans les différences qui s’observent entre les pays. Trois éléments jouent particulièrement : le régime des conventions collectives et le taux de couverture des salariés par des accords collectifs ; le régime de fixation des salaires, avec l’existence ou non d’un salaire minimum légal s’appliquant à tous les travailleurs ; les modes de régulation du travail temporaire.

À partir de la fin des années 1980, dans tous les pays étudiés, les modalités et institutions de régulation du marché du travail ont été la cible de réformes et de remises en cause qui les ont profondément bouleversées. Elles ont suivi une même tendance générale d’évolution, de « libéralisation » du marché du travail : décentralisation de la négociation, individualisation, remise en cause d’avantages collectifs, pressions à la baisse sur les salaires, flexibilisation des contrats de travail, etc. Elles ont conduit à une dégradation générale des conditions d’emploi et de salaires et ont eu un impact direct sur l’emploi peu qualifié et à bas salaire. Se sont opérées partout, de façon plus ou moins radicale et plus ou moins rapide, une remise en cause et une déstabilisation des cohérences construites par le passé. Chaque pays n’en conserve pas moins certaines de ses spécificités et nous voyons persister des variations notables entre eux. On illustrera ici ce phénomène général en donnant des exemples tirés du cas des industries agroalimentaires. Les études de cas réalisées dans ce secteur permettent de montrer que les stratégies et choix de gestion qu’opèrent les entreprises pour faire face aux pressions concurrentielles croissantes qu’elles rencontrent s’inscrivent dans le champ des possibles ouverts par les institutions nationales. Des stratégies orientées vers les mêmes tendances (flexibilisation, réduction des coûts, etc.) se traduisent de façon différenciée dans leur application concrète au sein de chaque pays.

Allemagne et Royaume-Uni : les taux les plus élevés et une tendance à la croissance de l’emploi à bas salaire

Bien qu’ils soient proches quant au taux de travailleurs à bas salaire et qu’ils s’inscrivent dans une même tendance, l’Allemagne et le Royaume-Uni dessinent des configurations et connaissent des dynamiques bien distinctes.

L’Allemagne[12] est le pays où la situation s’est le plus dégradée et de façon relativement récente, c’est-à-dire dans la seconde moitié des années 1990. Ce pays a connu des changements majeurs qui sont notamment à mettre en relation avec le choc provoqué par la réunification et les choix politiques qui ont conduit au remodelage des institutions de régulation du marché du travail. Dans le courant des années 2000, les réformes Hartz ont flexibilisé le marché du travail en introduisant de nouveaux contrats de travail, en instaurant des formes exemptées de cotisations sociales, en réduisant les freins au travail temporaire. Par ailleurs, une réforme du régime d’indemnisation du chômage a été conduite, combinant incitations au travail et transferts sociaux pour compenser les faibles revenus (Lestrade, 2011 ; Rudolph, 2011).

L’Allemagne se caractérise par un système de négociation et de relations professionnelles marqué par la recherche du consensus entre les partenaires sociaux, l’évitement du conflit et la formulation d’accords basés sur des engagements réciproques dans le cadre du fameux système de codétermination. L’intervention de l’État et de la loi y est faible. Dans ce pays où il n’existe pas de salaire minimum légal interprofessionnel, les minimums salariaux sont fixés par des accords collectifs de branche. Ces accords sont d’application obligatoire pour les seules entreprises adhérentes aux organisations professionnelles signataires. Les conventions collectives de branche, qui fixent les conditions minimales du marché du travail, peuvent être étendues à la condition que l’effectif des entreprises adhérentes représente au moins la moitié des effectifs totaux de la branche. Dans le passé, les accords étaient généralement respectés dans l’ensemble des activités concernées, y compris par les entreprises non adhérentes. Les accords conclus dans les secteurs les plus puissants (la métallurgie en particulier) avaient une force d’entraînement général. En 1990, 80 % des salariés étaient couverts. Il existait une forte sécurité de l’emploi avec un haut niveau de protection vis-à-vis des licenciements, la couverture sociale était obligatoire et dense, la législation sociale et du travail s’appliquait à tous les salariés d’une même branche, mais avec plus d’amplitude dans les entreprises de grande taille que dans les plus petites. Ce système s’est considérablement affaibli à partir du milieu des années 1990.

Le taux de couverture des accords collectifs s’est réduit, avec pour causes le développement de secteurs d’activité non couverts, la pression des entreprises pour sortir des accords collectifs et le refus d’un nombre croissant de directions d’adhérer aux organisations professionnelles signataires des accords pour ne pas avoir à les appliquer. Cela a des conséquences directes sur la fixation des salaires dans la mesure où, en l’absence de salaire minimum national, ces entreprises ne sont pas tenues d’appliquer les minimums de branche. Apparaissent ainsi des secteurs et des métiers dans lesquels les salaires ne dépassent pas les 3 ou 4 € l’heure (c’est notamment le cas pour les coiffeuses, les jardiniers, les charcutiers, et particulièrement dans l’ex-République démocratique allemande, comme le fait ressortir Lestrade, 2011). Dans les industries de la viande, et particulièrement dans les abattoirs, se développe le recours à la prestation de service fournie par des entreprises polonaises qui détachent des travailleurs payés, au moment de l’enquête LWW, entre 2 et 5 € l’heure (quand les salaires « normalement » pratiqués dans cette activité varient alors entre 6,98 € et 9,83 €). Dans cette activité, aucune convention collective ne possède les conditions qui lui permettraient d’être déclarée d’application obligatoire[13]. Les minimums salariaux peuvent varier largement d’une entreprise à l’autre. Devant la multiplication de ce type de dérives, on observe des tentatives d’intervention plus volontariste des pouvoirs publics avec, par exemple, l’adoption d’une possibilité d’extension des conventions collectives par voie ministérielle qui passe outre la procédure habituelle (avis d’un comité spécial composé de partenaires sociaux) et la demande des syndicats d’instaurer un salaire minimum légal. Ce dernier projet, toutefois, suscite des réticences, car il vient heurter les modes de fonctionnement habituels dans lesquels sont privilégiés la négociation et le consensus entre les partenaires sociaux et où l’État n’est pas sur le devant de la scène. Dans les entreprises et les branches couvertes par des accords, comme dans la chocolaterie-confiserie, les employeurs font pression sur les syndicats pour qu’ils acceptent des gels et des réductions de salaire (les nouveaux entrants ont des salaires plus faibles, la durée du travail est allongée sans compensation, etc.).

Avec l’objectif de flexibiliser le marché du travail, les régulations du travail temporaire ont été réduites. Pour faciliter les embauches par la voie de l’intérim, la réglementation stricte qui l’encadrait (restrictions au recours et limites de la durée du recours notamment) a été retirée en 2003. Entre 1999 et 2009, le travail intérimaire s’est accru de 131,4 % (Lestrade, 2011). Les intérimaires peuvent être employés en contrat à durée indéterminée par une entreprise de travail temporaire. Dans ce cas, il existe des conventions propres à cette activité qui peuvent prévoir que l’intérimaire percevra une rémunération inférieure – jusqu’à 50 % de moins – au salarié qu’il remplace. Cela est possible malgré la Directive européenne sur l’égal traitement des salariés qui s’applique en Allemagne, sauf dans le cas où un accord collectif stipulerait le contraire. Ce type d’accord est devenu la règle, faisant ainsi du travail intérimaire une source de travail à moindre coût. En 2002, le salaire des intérimaires était de 42 % inférieur à celui des permanents embauchés sur des postes équivalents. Les contrats à durée déterminée font eux-mêmes l’objet d’une réglementation quant à leur usage, à leur durée et aux possibilités de renouvellement, mais cette réglementation semble plus indicative que prescriptive. Par ailleurs, il existe une possibilité d’utiliser certains de ces contrats sans que le recours soit motivé par une raison objective et temporaire, comme c’est le cas pour d’autres (Escande-Varniol, 2011). Enfin, les « mini-jobs » caractérisent des emplois de courte durée (donnant lieu à une rémunération n’excédant pas les 400 € mensuels), ils sont exonérés de cotisations sociales, de charges patronales et non imposables et ne donnent accès à aucune protection sociale. Dans ce contexte, l’usage de ces formes d’emploi peu ou pas régulées s’est développé au détriment des formes plus régulées. Des concurrences s’opèrent ainsi entre les entreprises couvertes par des conventions collectives et celles qui ne le sont pas.

Le Royaume-Uni représente un tout autre cas de figure[14]. À la fin des années 1990, il suit un cheminement inverse de réinstauration de régulations du marché du travail. Les gouvernements libéraux de M. Thatcher et J. Major (entre 1989 et 1997) ont remis en cause toutes les régulations existantes au profit d’une individualisation de la relation salariale : réduction de l’influence des syndicats ; fin des négociations collectives sur le temps de travail qui établissaient des minimums, disparition des accords multiemployeurs, des accords collectifs sur les salaires et des structures, les Wage Councils, qui fixaient des minimums de branche. Ces structures avaient déjà vu se réduire leur rôle quand, en 1986, celui-ci avait été limité à la seule fixation de deux taux horaires (le premier pour les heures contractuelles et le second pour les heures supplémentaires) qui concernaient au premier chef les travailleurs faiblement rémunérés, c.-à-d. ceux « qui ne peuvent compter que sur la loi pour bénéficier ne serait-ce que d’un semblant de protection de leurs salaires » (Whitton, 2011 : 249). Avec la suppression des Wages Councils en 1993, ils perdent cette ultime protection. Le taux de couverture des salariés par un accord collectif se dégrade considérablement, passant de 78 % en 1979 à 36 % au moment de l’enquête LWW. À son arrivée au pouvoir à la fin des années 1990, le New Labour, avec le gouvernement de T. Blair, rétablit certaines régulations, notamment par une législation plus favorable aux syndicats et à la négociation collective. Comme dans le cas précédent, les accords collectifs négociés ne sont d’application obligatoire que pour les entreprises adhérentes aux organisations signataires. Un salaire minimum national est instauré en 1999, ce qui a notamment pour conséquence la réduction du nombre de travailleurs percevant un très bas salaire, alors que le nombre de ces travailleurs avait fortement augmenté au cours des décennies précédentes. Juste avant sa mise en place, en 1998, 1,52 million de travailleurs touchaient un salaire inférieur au taux du salaire minimum de 1999. Leur nombre diminuera à 320 000 en 2001 (Biseux, 2011). Ce salaire est d’application obligatoire et, selon Biseux, les bas salaires seraient aujourd’hui associés au temps partiel plutôt qu’au taux horaire. Par ailleurs, il existe des différentiels salariaux importants entre hommes et femmes, celles-ci étant particulièrement concernées par le temps partiel et les bas salaires.

Pour autant, et malgré la restauration de certaines institutions, le travail reste faiblement régulé. Sur différents points, en effet, à défaut de dispositions nationales spécifiques, ce sont les directives européennes qui servent de cadre légal. C’est notamment le cas pour le temps de travail pour lequel, au moment de l’enquête, c’est la directive européenne de 1993 sur le temps de travail qui constitue la référence d’un point de vue légal. Le Royaume-Uni est par ailleurs le seul pays où s’applique la possibilité offerte par cette directive de l’opt-out (faculté de non-participation), qui permet à l’employeur de déroger à la limite fixée par la directive (48 heures hebdomadaires en moyenne, calculées sur une période de 4 mois) à condition de recueillir l’accord du salarié concerné (13 % de l’ensemble des salariés britanniques seraient concernés). Dans les entreprises agroalimentaires étudiées, des durées particulièrement longues du travail ont été observées (jusqu’à 80 heures hebdomadaires dans certains cas) et le nombre d’heures supplémentaires est particulièrement élevé (20 % des hommes travaillent plus de 48 heures par semaine). Cette possibilité est vue par les salariés comme un moyen d’augmenter leur salaire et rend la main-d’oeuvre permanente particulièrement disponible.

L’absence de régulation des agences de travail temporaire (absence de contrat de travail pour leurs salariés) et le coût moindre du travail qu’elles proposent expliquent le fort développement que cette forme d’emploi a connu. Bien que ces travailleurs soient assujettis au salaire minimum légal, le travail fourni par ces agences coûte moins cher. Ils sont généralement payés aux niveaux de salaire les plus bas (entre 5,05 £ et 5,60 £ l’heure, contre 5,05 £ et 7,22 £ pour les permanents, eux-mêmes au bas de l’échelle salariale). Par ailleurs, ils n’ont pas accès à certains droits, congés payés, assurance maladie, assurance retraite, etc., pour lesquels aucune cotisation n’est versée, ni à certains avantages fournis par les entreprises (primes diverses). Les entreprises utilisatrices doivent payer une redevance aux agences, mais elles économisent sur les cotisations sociales. La politique migratoire est venue fournir à ces agences une main-d’oeuvre prête à accepter leurs conditions. À partir de 1997, l’immigration à grande échelle (ressortissants de pays non membres de l’UE et des pays nouvellement entrés) a été vue par les gouvernements comme un élément essentiel à la bonne santé de l’économie du pays. Les activités saisonnières et à bas salaire ont trouvé dans ces populations une main-d’oeuvre abondante, disponible et bon marché. Une enquête datant de 2005 sur le recours au travail temporaire dans les industries agricoles et alimentaires (IAA) estime que, parmi les 150 000 personnes qui sont entrées et sorties du secteur et du pays, 64 % étaient des ressortissants des pays nouvellement membres de l’UE. Dans le contexte de faible chômage qui caractérise ce pays, les agences de travail temporaire font baisser les pressions sur le marché du travail, permettant d’éviter les difficultés de recrutement, et font aussi baisser les coûts. Mais l’accroissement de la fourniture de travail par l’intermédiaire des agences de travail temporaire employant des travailleurs migrants a contribué à une dégradation générale des conditions de travail et de salaire et s’est fait au détriment de l’emploi permanent et de l’embauche locale. La part du travail temporaire fournie par les agences a eu tendance à augmenter. Elle est ainsi passée de 7 % de l’ensemble du travail temporaire en 1992 à 16 % en 2004. Alors que les agences de travail temporaire étaient utilisées principalement pour les pics saisonniers, on y recourt maintenant de plus en plus tout au long de l’année. Cela s’est fait au détriment de l’embauche directe de travailleurs non permanents par les entreprises. Le nombre de personnes employées directement en contrats temporaires a diminué, qu’il s’agisse des contrats occasionnels (représentant 22 % du total en 1992 pour 21 % en 2004), des contrats saisonniers (respectivement 4 % et 7 %), des contrats de travail à durée déterminée (CDD) (47 % et 48 %) ou d’autres formes, déclinant de 17 % à 11 %. Au sein des entreprises concernées, le pouvoir des syndicats et leur capacité de résistance en ont aussi été directement affectés.

Danemark et France : des taux plus faibles, une tendance à la stabilité, voire à la diminution

Avec le Danemark et la France, on a là aussi deux pays dont les taux de travailleurs à bas salaire sont proches et qui suivent une même tendance, tout en constituant des cas de figure bien différenciés. Le Danemark[15] partage certaines similitudes avec l’Allemagne. Les mécanismes de régulation reposent ici aussi pour l’essentiel sur des accords entre employeurs et syndicats de salariés et sur la recherche de consensus. La tradition veut que l’on travaille à trouver des solutions pacifiques aux conflits, solutions dont chaque partie pourra bénéficier. Les syndicats jouent un rôle important à cet égard, notamment sur le lieu de travail. C’est à travers l’adhésion à un syndicat que s’opère l’assurance contre le risque de chômage, ce qui peut aussi expliquer que, dans ce pays, 80 % des salariés sont syndiqués.

Il n’existe pas de salaire minimum légal. Les minimums sont fixés par voie conventionnelle, les accords ne s’appliquant qu’aux entreprises adhérentes aux organisations signataires. Toutes les entreprises n’adhèrent cependant pas à ces organisations et, en l’absence de procédure d’extension, tous les salariés ne sont donc pas systématiquement concernés par le salaire minimum ainsi fixé. Cependant, un consensus existe entre partenaires sociaux pour qu’aucun salarié ne soit payé en dessous d’un certain montant horaire. Et, en effet, le Danemark est le pays où le taux de travailleurs à bas salaire est le plus faible, nettement sous la moyenne européenne, et reste stable. Les industries de la viande ne constituent pas un secteur à bas salaire, les principales entreprises étant couvertes par des accords collectifs. C’est une activité très concentrée, puisque deux entreprises regroupent la majorité des effectifs et représentent plus de 30 % de l’emploi agroalimentaire total. Le taux de syndicalisation y est très élevé et il existe des pratiques, plus ou moins formelles, de closed-shop agreement[16]. Par ailleurs, alors que le salaire minimum s’élève à 15,30 € l’heure dans cette branche (au moment de l’enquête), un système de salaire aux pièces permet des gains pouvant aller jusqu’à 30 € l’heure dans les abattoirs (congés payés et cotisations de sécurité sociale incluses). Cependant, les salariés à bas salaire représentent 32,8 % du total dans la chocolaterie, moins structurée.

Les entreprises trouvent la flexibilité dans le fameux système de « flexisécurité ». Celui-ci combine la possibilité de licencier un salarié dans un très court délai (absence de législation restrictive aux licenciements) avec un niveau élevé d’indemnisation du chômage (inversement proportionnel au salaire) associé à une politique active du marché du travail (obligation pour les demandeurs d’emploi de participer à des programmes de formation et d’éducation). Il en résulte une grande flexibilité du marché du travail et un taux particulièrement élevé de rotation de la main-d’oeuvre. La protection sociale, les droits aux congés et à la retraite sont attachés aux individus sur la durée plutôt qu’à leur position de salariés dans une entreprise à un moment donné. L’État contribue au financement de ces dispositifs et les dépenses publiques en la matière sont de ce fait nettement supérieures aux niveaux que l’on rencontre dans les autres pays européens. C’est aussi un système qui est coûteux pour les entreprises et certaines ne l’utilisent pas, préférant opter pour des modalités de flexibilité interne en automatisant ou en délocalisant.

Les emplois peu qualifiés et à bas salaires sont pourvus par une main-d’oeuvre étudiante, les étudiants étant nombreux à travailler et disponibles pour occuper ces emplois, de façon toutefois ponctuelle. Les entreprises agroalimentaires trouvent parmi les travailleurs immigrés une force de travail disponible – ils sont deux fois plus nombreux dans ce secteur que dans l’ensemble de l’économie (soit 10 % des effectifs pour une moyenne d’ensemble de 5 %), dans un contexte général orienté par une politique restrictive de l’immigration. Le modèle danois trouve ici ses limites, puisque les migrants ne bénéficient pas des avantages sociaux et ne sont pas couverts par l’indemnisation du chômage. Par ailleurs, les entreprises agroalimentaires danoises délocalisent en quelque sorte leurs emplois à bas salaire en installant des sites de production en Allemagne, sur le territoire de l’ancienne RDA, où elles recrutent des travailleurs polonais à moindre coût (selon Czommer, 2008, cela reviendrait à un tiers du coût d’un salarié danois). La chute des régimes communistes offre ainsi la possibilité aux entreprises danoises de développer des pratiques qui ne seraient pas acceptables au Danemark. Elles ne sont cependant pas sans incidences sur les conditions d’emploi et de travail dans le pays – menaces de fermetures et de délocalisations, mise en concurrence des sites de production entre eux, réduction des postes et des efforts de formation des salariés, recherche de productivité et intensification du travail – qui viennent entamer le consensus qui avait été préservé jusque-là.

La France[17] se distingue des autres pays étudiés par la combinaison de l’existence d’une procédure d’extension des conventions collectives, un salaire minimum interprofessionnel légal et un niveau élevé de régulation du travail temporaire qui peuvent expliquer la faiblesse du taux de travailleurs à bas salaire dans ce pays.

L’État est un acteur central des relations professionnelles et de la régulation du marché du travail. La loi, et bien que son ampleur tende à se réduire au profit d’une plus grande autonomie laissée aux partenaires sociaux, est son instrument de prédilection. Le taux de syndicalisation est faible, ce qui n’empêche pas les syndicats d’être puissants malgré tout en raison du système de reconnaissance de leur représentativité – qui ne reposait pas (jusqu’à il y a peu) sur leur poids en termes d’adhérents – et sur un système de négociation qui a longtemps privilégié le niveau national ou interprofessionnel de la branche. Par contre, leur poids est particulièrement faible quand on se situe au niveau de l’entreprise, ce qui n’est pas favorable au salarié dans le cadre d’une décentralisation croissante de la négociation. Il existe une procédure d’extension des conventions collectives de branche qui rend obligatoire l’adoption des dispositions et des accords pour toutes les entreprises de la branche, y compris quand elles n’adhèrent pas aux organisations signataires. Ce système assure une large couverture des salariés.

Il existe un salaire minimum (salaire minimum interprofessionnel de croissance – SMIC) qui s’applique à tous les salariés et ne comporte qu’un seul taux. Il se situe légèrement en dessous du seuil de bas salaire et constitue un seuil plancher pour celui-ci.

La variété des types de contrats de travail temporaire est importante (contrats à durée déterminée, travail intérimaire, contrats saisonniers, etc.). Le législateur a tenu à les inscrire dans le Code du travail dans lequel ils sont traités sur le registre de l’exception par rapport au contrat à durée indéterminé qui constitue le contrat de travail « normal » du point de vue du droit. Le travail temporaire fait l’objet d’une forte régulation et est ainsi encadré par la législation quant à ses motifs d’usage, qui doivent être justifiés (surcroît exceptionnel d’activité, remplacement d’un salarié absent, non-substitution d’un poste permanent), à sa durée et à son renouvellement (limités dans le temps et en nombre). Les salariés employés sur ce type de contrat bénéficient des mêmes droits et prestations que les autres et ils sont couverts par les dispositions des conventions collectives. Par ailleurs, le coût de ces contrats n’est pas forcément incitatif pour les employeurs, car, pour la plupart, ils donnent lieu au versement d’une « prime de précarité » versée à la fin du contrat et égale à 10 % des sommes totales perçues.

Les possibilités d’annualisation du temps de travail ouvertes avec la loi sur les 35 heures ont donné aux entreprises de nouvelles sources de flexibilité. Contrairement au Royaume-Uni où la flexibilité combine la possibilité pour les permanents d’effectuer un nombre élevé d’heures avec le recours à un travail temporaire bon marché, ou encore par différence avec le système danois de flexicurité, les entreprises françaises agroalimentaires ont privilégié une flexibilité interne, jouant sur la possibilité de répartir le temps de travail sur l’année et sur la polyvalence des permanents. L’intensification du travail (automatisation, organisation du travail, approfondissement de l’intensité capitalistique) est une caractéristique des stratégies des entreprises de ce pays qui cherchent à réduire le coût du travail en faisant des gains de productivité (face aux « rigidités » que constituent pour les directions l’existence d’un salaire minimum et les régulations du marché du travail) (Caroli etal., 2010).

Toutes les entreprises étudiées dans le secteur agroalimentaire recourent aussi au travail temporaire, et ce, pour servir différents besoins de flexibilité : saisonnalité, à-coups de production, remplacement de salariés permanents, lancement d’un nouveau produit, etc. C’est dans cette catégorie que l’on rencontre massivement les travailleurs peu qualifiés et à bas salaire. Ces travailleurs sont en effet systématiquement payés aux plus bas coefficients et ont en pratique un accès limité aux différents avantages dont bénéficient les permanents, alors même qu’ils y ont droit (en effet, des conditions de durée s’appliquent souvent, des difficultés pratiques en réduisent la mise en oeuvre, etc.). Cependant, le relatif coût du travail temporaire et les fortes régulations dont il est l’objet ne permettent pas d’en faire, comme c’est le cas dans d’autres pays, l’instrument privilégié de stratégies systématiques de remplacement du travail permanent dans une visée de réduction des coûts de main-d’oeuvre. Par ailleurs, la politique migratoire plus restrictive que dans certains pays (le Royaume-Uni notamment) et le caractère des institutions du marché du travail ne font pas des migrants, au moins du point de vue de la loi, une catégorie de main-d’oeuvre plus attractive que d’autres sur le plan des coûts. Par contre, c’est souvent l’argument des difficultés de recrutement dans les emplois les plus bas dans la hiérarchie des qualifications et des salaires qui justifie leur embauche massive dans les secteurs où ils sont en mesure d’accepter des conditions d’emploi et de travail peu attractives pour la main-d’oeuvre locale.

La France se caractérise aussi par certains traits qui peuvent être jugés paradoxaux (comparativement aux autres pays). Par exemple, un niveau élevé de chômage qui se combine avec une faible proportion de travailleurs à bas salaire, des difficultés de recrutement dans certains secteurs à bas salaire, des dispositions légales qui ne se traduisent pas toujours dans la pratique, des niveaux de protection effective de certains travailleurs qui peuvent être faibles (difficulté d’application des droits identiques pour tous dans le travail temporaire du fait de la durée limitée de la relation de travail), le travail de migrants non déclarés et sans-papiers. Le modèle français s’effrite aussi du côté des directions d’entreprises, qui compensent des marges de manoeuvre réduites du fait de l’existence de régulations par une intensification du travail et de la flexibilité interne, des négociations à la baisse de certains avantages (primes…). Du côté des pouvoirs publics, le modèle s’effrite à travers un ensemble de dispositions visant à réduire le coût du travail peu qualifié dans certains secteurs, ce qui a pour effet de faire croître l’embauche dans ces segments ou, encore, par la mise en place de nouveaux statuts, sans protection sociale ou offrant une protection réduite (autoentrepreneur).

Les Pays-Bas : une situation intermédiaire

Les Pays-Bas[18] occupent une position intermédiaire. Pour partie, ils possèdent un système de relations professionnelles voisin de celui de la France. Les organisations professionnelles patronales de branche et les syndicats de salariés occupent la première place dans l’organisation des négociations collectives, et l’État y joue aussi un rôle important. Il existe une même procédure d’extension des conventions collectives qui rend obligatoire l’adoption des accords par toutes les entreprises. Dans ce pays aussi, le taux de syndicalisation est faible, mais cela n’empêche pas, du fait de l’existence de ce système d’extension, que 80 % des salariés sont couverts par des accords collectifs. Les niveaux décentralisés de la négociation ont cependant plus de latitude qu’ils n’en ont eue traditionnellement en France et les relations entre partenaires sociaux y sont plus consensuelles (accords rapides, basés sur la confiance et le consensus), ce qui le rapproche des pays nordiques de ce point de vue. Il existe ainsi un système de codétermination au sein de l’entreprise (c’est une obligation pour les entreprises de 50 salariés et plus). Par ailleurs, la loi peut être adaptée par des accords de branche, qui la renforcent ou atténuent sa portée[19].

Depuis 1969, il existe un salaire minimum légal. Il n’est pas totalement comparable à celui qui existe en France dans la mesure où certaines catégories de travailleurs peuvent y échapper (notamment les travailleurs temporaires). Par ailleurs, des taux différenciés ont été instaurés en 1974 en fonction de critères d’âge. Les jeunes âgés de 15 ans, par exemple, perçoivent 30 % du salaire d’un adulte.

À la fin des années 1990, le Flexicurity Act a apporté une plus grande réglementation du travail non permanent. À la même période, le système de licence qui existait pour les agences de travail temporaire a été aboli, ce qui a eu pour effet de développer fortement l’offre émanant de ces agences. Plus de 9 000 nouvelles structures ont alors été créées. Le travail fourni par ces agences échappe à certaines régulations et il est moins cher. Il n’est pas obligatoirement soumis au salaire minimum et les travailleurs temporaires n’ont pas accès à la couverture retraite ni aux primes accessibles aux salariés permanents. La loi régit le nombre et la durée des contrats à durée déterminée et le travail temporaire, mais les accords de branche peuvent modifier ces règles. De nombreuses agences polonaises sont présentes sur le territoire et proposent un travail sous le régime du détachement des travailleurs. Les entreprises agroalimentaires recourent largement au travail temporaire et on assiste à une tendance au remplacement des permanents peu qualifiés par des temporaires, principalement des travailleurs étrangers, moins chers.

La recherche par les branches et l’État d’une modération des salaires a eu pour contrepartie la réduction du temps de travail. Le temps partiel a été fortement encouragé et, depuis la fin des années 1980, il a connu un développement marqué (surtout le temps partiel de courte durée). Enfin, beaucoup de jeunes sortent du système éducatif sans diplôme et viennent alimenter le marché du travail peu qualifié.

Tableau 7

Les institutions nationales du marché du travail dans cinq pays d’Europe du Nord

Tableau 8

Part des salariés payés en dessous du seuil de bas salaire dans les IAA

Conclusion

Le développement de l’emploi peu qualifié et à bas salaire constitue une contre-tendance par rapport aux évolutions qui avaient été pressenties dans le courant des années 1980. Alimenté par les dynamiques de la mondialisation et par un affaiblissement des régulations institutionnelles, il sanctionne un mouvement de polarisation sur le marché du travail.

Au cours des vingt dernières années, des réformes des régulations du marché du travail ont été engagées dans les cinq pays nord-européens étudiés dans le projet Low-Wage Work. Dans certains d’entre eux, les institutions parviennent à contenir la montée du travail à bas salaire (mais cela peut être au détriment de la qualité du travail comme dans le cas de la France), quand, dans d’autres, on voit émerger des segments qui concentrent les emplois peu qualifiés et à bas salaires occupés par des travailleurs qui, en toute légalité, bénéficient de protections moindres.

Ces segments contrastent particulièrement avec les activités valorisées de l’économie mondiale que l’on a voulues emblématiques de la société et de l’économie de la connaissance. Alors qu’on pensait s’acheminer dans les pays développés vers une disparition des emplois peu ou pas qualifiés, il s’avère que les gisements d’emplois qui ont été explorés au cours des décennies récentes se concentrent dans les secteurs les plus pourvoyeurs en postes à faible qualification. Alors qu’on pensait laisser aux pays émergents le soin de traiter la partie non qualifiée des activités productives pour se concentrer sur les activités de haut niveau, il s’avère que celles-ci entretiennent un lien de fonctionnalité avec un ensemble de fonctions et de services peu qualifiés et non délocalisables.

Cette situation « inédite » pose question pour l’action collective, les syndicats étant désormais confrontés à des contextes et à des travailleurs qui sortent de leurs cadres habituels d’organisation et d’action.

Parties annexes

Annexes

Annexe 1. Présentation de la recherche

Les analyses sont issues d’une recherche comparative sur les salariés et emplois peu qualifiés et à bas salaire dans cinq pays européens : Allemagne, Danemark, France, Pays-Bas et Royaume-Uni. Cette recherche a été réalisée au cours des années 2005 et 2006, à la demande de la Russell Sage Foundation (New York). Il s’agissait d’étudier l’ampleur, les caractéristiques et les tendances d’évolution que ces emplois connaissent dans le contexte économique actuel. Partant du constat que les entreprises ont à faire face à un accroissement général des pressions concurrentielles, l’hypothèse centrale de la recherche portait sur le rôle majeur joué par les institutions nationales du marché du travail sur la quantité et la qualité de ces emplois (système de relations professionnelles, législation et régulation de l’emploi et du travail, négociation des salaires…).

Pour chaque pays, deux niveaux d’analyse ont été pris en compte :

– Le niveau national, auquel a été conduite une analyse du travail peu qualifié et à bas salaire, des institutions du marché du travail et des tendances de leur évolution récente (à travers l’exploitation des données statistiques et documentaires disponibles) ;

– Le niveau sectoriel, avec une focalisation plus particulière sur cinq secteurs d’activité qui sont aux États-Unis des secteurs peu qualifiés et à bas salaire – le commerce de détail, les industries agroalimentaires, les hôpitaux, les centres d’appels et les hôtels-restaurants –, à travers une étude de cas d’entreprises.

Dans le secteur agroalimentaire, deux branches ont plus particulièrement fait l’objet de l’enquête de terrain : les industries charcutières et la chocolaterie-confiserie. Trois grandes questions ont présidé aux investigations dans les entreprises :

. Quelles sont les stratégies mises en place pour faire face à ces pressions ?

. Quels sont les impacts de ces stratégies sur les emplois peu qualifiés, en termes quantitatifs (accroissement ou réduction de leur nombre) et qualitatifs (conditions d’emploi et de travail des salariés concernés) ?

. Quels sont les effets des institutions nationales du marché du travail ? Comment ces institutions influent-elles sur les orientations et pratiques des entreprises au regard de l’emploi peu qualifié ?

Annexe 2. Méthodologie de la recherche

En vue d’assurer la comparabilité des résultats, une méthodologie commune a été adoptée pour tous les pays. Elle a consisté à réaliser des études de cas d’entreprises, choisies autant que faire se peut dans les mêmes branches d’activités (industries charcutières, chocolaterie-confiserie), dans les mêmes types de positionnement sur le marché (avec une différenciation entre production de masse et production en petites séries) et d’une taille supérieure à 50 salariés. L’enquête en entreprise a été focalisée sur les emplois peu qualifiés de la production et du conditionnement. Dans chaque entreprise, des entretiens ont été menés en face à face auprès des membres de la direction et de l’encadrement, de chefs d’équipe, d’opérateurs (permanents et temporaires) et de représentants des salariés en utilisant un ensemble de guides d’entretien identique pour tous les pays. Les entretiens ont été complétés par une documentation sur l’entreprise et une visite des ateliers et par d’autres entretiens avec des responsables professionnels et syndicaux extérieurs aux entreprises étudiées (22 personnes ont ainsi été rencontrées dans le cas de la France).

Notes

-

[1]

Annie Lamanthe, professeure de sociologie à Aix-Marseille Université, chercheure au Laboratoire d’Economie et de Sociologie du Travail (LEST-CNRS), LEST – 35, avenue Jules Ferry, 13 626 Aix-en-Provence cedex, France, Tél. : 33442378520, annie.lamanthe@univ-amu.fr

-

[2]

Pour plus d’informations, voir son site http://www.russellsage.org/.

-

[3]

Voir la présentation et la méthodologie dans l’encadré en annexe.

-

[4]

Hôpitaux : aides-soignantes et femmes de ménage ; Hôtellerie : femmes de chambre ; Commerce de détail : employés de supermarchés et de commerces spécialisés dans la vente de biens électriques ; Industries agroalimentaires : ouvriers du conditionnement et autres emplois non qualifiés des industries de la viande et de la chocolaterie-confiserie ; Centres d’appels : opérateurs non qualifiés.

-

[5]

C’est la définition retenue dans le projet Low-Wage Work.

-

[6]

Le travail à bas salaire intègre ici tous les travailleurs ayant un contrat de travail, sauf les apprentis, employés dans des entreprises d’au moins 10 salariés, de tous les secteurs sauf l’agriculture, la forêt et la pêche, l’administration publique, la défense, les employés de maison et les organisations extraterritoriales dont le salaire horaire brut (rémunération avant toute taxe et cotisation de sécurité sociale et dont sont exclus les heures supplémentaires, les primes de postes, les commissions, indemnités et bonus…) équivaut aux deux tiers ou moins du salaire horaire médian national (c’est la définition utilisée dans la source de référence pour cette partie, la Structure of Earning Survey (SES), Bezzina, 2012).

-

[7]

On ne retient ici que les pays pris en considération dans la recherche Low-Wage Work.

-

[8]

Une publication récente de la Dares (Ministère du Travail), sur la base de l’enquête Emploi et prenant en considération le salaire mensuel net (y compris les primes et les compléments mensuels, inférieurs ou égaux aux deux tiers du salaire mensuel net médian, soit 1055 € en 2011) fait ressortir que 18 % de la population salariée pouvait être considérée comme étant à bas salaire dans la seconde moitié des années 1990. Cette proportion est descendue à 15 % en 2006 et 2007 pour remonter à 15,7 % entre 2008 et 2010 et atteindre 16 % en 2011. Ces travailleurs sont majoritairement employés à temps partiel, en contrat à durée déterminée ou ils travaillent chez des particuliers. Les femmes représentent 75 % des salariés à bas salaire (Demailly, 2012).

-

[9]

Attention, ces données ne sont pas totalement comparables avec celles issues de la source SES.

-

[10]

On reprend ici la notion d’emploi non qualifié entendu au sens proposé par Rose (2012) : « emploi désigné comme tel dans les nomenclatures, rémunéré au salaire minimum, ayant un statut dégradé et n’offrant aucune perspective professionnelle » aux personnes qui occupent ce type d’emploi même si, par ailleurs, elles peuvent avoir un certain niveau de qualification ou d’éducation. Si l’emploi non qualifié ne se confond pas nécessairement avec l’emploi à bas salaire, il existe de fortes corrélations entre les deux : les salariés qui occupent des emplois peu ou pas qualifiés connaissent plus souvent l’emploi de courte durée, le temps partiel, les bas salaires. Selon l’Insee, en 2007, ils ont un revenu salarial moyen inférieur de 44 % à celui de l’ensemble des salariés, le niveau de vie moyen des ménages concernés par l’emploi non qualifié est de 24 % inférieur à celui de l’ensemble des ménages et 13 % des personnes non qualifiées vivent sous le seuil de pauvreté (3 % pour l’ensemble des salariés).

-

[11]

Les données présentées dans cette partie sont tirées de Rose (2012).

-

[12]

Sauf mention contraire, les données concernant ce pays sont tirées de la recherche LWW en Allemagne et concernent la période de l’enquête (voir Bosch et Weinkopf, 2008 ; Czommer, 2008).

-

[13]

Une directive européenne (Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, Journal officiel n° L018 du 21 janvier 1997) réglemente le détachement de travailleurs dans le cadre de la prestation de services d’entreprises et de l’activité d’agences de travail temporaire des pays membres de l’UE intervenant dans un autre pays de l’Union. S’appliquent au travailleur détaché les conditions d’emploi et de travail de l’État membre dans lequel le travail est exécuté concernant : les périodes maximales et minimales de repos ; la durée minimale des congés payés annuels ; le taux de salaire minimal, y compris les majorations pour heures supplémentaires ; les conditions de mise à disposition des travailleurs par les entreprises de travail intérimaire ; la sécurité, la santé et l’hygiène au travail ; les mesures protectrices applicables aux femmes, jeunes et enfants ; l’égalité de traitement entre hommes et femmes et autres mesures en matière de non-discrimination (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996L0071:FR:HTML). La transposition de la directive en Allemagne a prévu la mise en place de conditions minimales de salaire pour le secteur de la construction, le seul dans lequel la convention collective a été rendue d’application obligatoire, y compris donc pour les entreprises européennes prestataires.

-

[14]

Sauf mention contraire, les données concernant ce pays sont tirées de la recherche LWW au Royaume-Uni et concernent la période couverte par l’enquête (voir Lloyd, Mason et Mayhew, 2008 ; James et Lloyd, 2008).

-

[15]

Sauf mention contraire, les données concernant ce pays sont tirées de la recherche LWW au Danemark et concernent la période couverte par l’enquête (voir Esbjerg et Grunert, 2008 ; Westergaard-Nielsen, 2008).

-

[16]

Bien que ces pratiques aient été considérées comme illégales par la Cour européenne de justice au début des années 2000.

-

[17]

Sauf mention contraire, les données concernant ce pays sont tirées de la recherche LWW en France et concernent la période couverte par l’enquête (voir Caroli et Gautié, 2008 ; Gautié et Lamanthe, 2008).

-

[18]

Sauf mention contraire, les données concernant ce pays sont tirées de la recherche LWW aux Pays-Bas et concernent la période couverte par l’enquête (voir Salverda et al., 2008 ; Van Halem, 2008).

-

[19]

La France a connu de façon récente une évolution qui suit les mêmes tendances, avec un processus accéléré de décentralisation de la négociation vers le niveau de l’entreprise, ce qui signifie une volonté de moindre implication de l’État, combinée avec une remise en cause partielle de la hiérarchie des sources de droit : la loi prévalait sur les accords de branche qui eux-mêmes prévalaient sur les accords d’entreprise, les niveaux décentralisés ne pouvant formuler des accords moins favorables que ceux du niveau supérieur. Cette possibilité a été récemment ouverte, à certaines conditions.

Bibliographie

- APPELBAUM, E., BERNHARDT, A. et MURNAME, R. 2003. Low-Wage America : How Employers Are Reshaping Opportunity in the Workplace, New York, Russell Sage Foundation.

- BEZZINA, E. 2012. In 2010, 17 % of employees in the EU were low-wage earners. Population and Social Conditions - Eurostat Statistics in Focus, no 48.

- BISEUX, C. 2011. Typologie des travailleurs pauvres : l’exemple du Royaume-Uni. Dans B. Lestrade (dir.), Travail et précarité. Les « Working poor » en Europe, Paris, L’Harmattan, p. 89-94.

- BOSCH, G. et WEINKOPF, C. 2008. Low-Wage Work in Germany, New York, Russell Sage Foundation.

- CAROLI, E. et GAUTIÉ, J. 2008. Low-Wage Work in France, New York, Russell Sage Foundation.

- CAROLI, E., GAUTIÉ, J., LLOYD, C., LAMANTHE, A. et JAMES, S. 2010. Delivering flexibility : Contrasting Patterns in the French and the UK Food Processing Industry, British Journal of Industrial Relations, no 2, p. 284-309.

- CZOMMER, L. 2008. Food Processing Industry in Germany. Dans G. Bosch et C. Weinkopf (dir.), Low-Wage Work in Germany, New York, Russell Sage Foundation, p. 147-175.

- DEMAILLY, D. 2012. Les bas salaires en France entre 1995 et 2011, Dares Analyses, no 68.

- DEVETTER, F.-X. 2001. Les emplois dégradés dans les sociétés des services. Dans B. Lestrade (dir.), Travail et précarité. Les « Working poor » en Europe, Paris, L’Harmattan, p. 149-164.

- EJBJERG, L. et GRUNERT, K. 2008. Feeling the Gale or Enjoying a Breeze in the Eye of the Storm ? The Consequences of Globalization for Work and Workers in the Danish Food-Processing Industry. Dans N. Westergaard-Nielsen (dir.), Low Wage Work in Denmark, New York, Russell Sage Foundation, p. 104-139.

- ESCANDE-VARNIOL, M.-C. 2011. Les contrats précaires en France et en Allemagne. Dans B. Lestrade (dir.), Travail et précarité. Les « Working poor » en Europe, Paris, L’Harmattan, p. 63-75.

- GAUTIÉ, J. et LAMANTHE, A. 2008. Operators in Food-Industry : Coping with Increasing Pressures. Dans E. Caroli et J. Gautié (dir.), Low-Wage Work in France, New York, Russell Sage Foundation, p. 88-126.

- GAUTIÉ, J. et SCHMITT, J. 2010. Low Wage Work in the Wealthy World, New York, Russell Sage Foundation.

- JAMES, S. et LLOYD, C. 2008. Supply Chain Pressures and Migrant Workers : Deterioring Job Quality in the UK Food Processing Industry. Dans C. Lloyd, G. Mason et K. Mayhew (dir.), Low-Wage Work in the United Kingdom, New York, Russell Sage Foundation, p. 211-246.

- LESTRADE, B. 2011. Le développement du phénomène des travailleurs pauvres – un défi pour les sociétés européennes. Dans B. Lestrade (dir.), Travail et précarité. Les « Working poor » en Europe, Paris, L’Harmattan, p. 15-32.

- LLOYD, C., MASON, G. et MAYHEW, K. 2008. Low-Wage Work in the United Kingdom, New York, Russell Sage Foundation.

- PEÑA-CASAS, R. et LATTA, M. 2004. Working Poor in the European Union, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities.

- ROSE, J. 2012. Qu’est-ce que le travail non qualifié ? Paris, La Dispute.

- RUDOLPH, H. 2011. Le rôle des allocations sociales dans le combat contre la pauvreté en Allemagne. Dans B. Lestrade (dir.), Travail et précarité. Les « Working poor » en Europe, Paris, L’Harmattan, p. 199-214.

- SALVERDA, W., VAN KLAVEREN, M. et VAN der MEER, M. 2008. Low-Wage Work in The Netherlands, New York, Russell Sage Foundation.

- SASSEN, S. 2009. La globalisation. Une sociologie. Paris, Gallimard.

- SOLOW, R. 2008. Introduction. The French Story. Dans C. Caroli et J. Gautié (dir.), Low-Wage Work in France, New York, Russell Sage Foundation, p. 1-15.

- VAN HALEM, A. 2008. The Food Industry : Meat Processing and Confectionary. Dans W. Salverda, M. Van Klaveren et M. Van der Meer (dir.), Low-Wage Work in The Netherlands, New York, Russell Sage Foundation, p. 267-296.

- WESTERGAARD-NIELSEN, N. 2008. Low-Wage Work in Denmark, New York, Russell Sage Foundation.

- WHITTON, T. 2011. La fixation des salaires minima en Grande-Bretagne et les « working poor ». Dans B. Lestrade (dir.), Travail et précarité. Les « Working poor » en Europe, Paris, L’Harmattan, p. 241-257.

Liste des tableaux

Tableau 1

Taux de travail à bas salaire (2006 et 2010)

Tableau 2

Le travail à bas salaire dans les pays d’Europe du Nord / États-Unis (en 2005 et tendances d’évolution sur le moyen terme)

Uniquement les travailleurs à temps plein, hors emploi public.

Uniquement les travailleurs à temps plein.

Calcul portant sur la période 2003-2005. Exclut les apprentis en Allemagne et au Danemark.

Tableau 3

Taux de travailleurs à bas salaire par genre – octobre 2010

Tableau 4

Taux de travailleurs à bas salaire par classe d’âge – octobre 2010

Tableau 5

Taux de travailleurs à bas salaire par niveau d’éducation – octobre 2010

Dans ce pays, les statistiques incluent les apprentis.

Faible : enseignement préscolaire, primaire, deuxième cycle de l’éducation de base, premier cycle de l’enseignement secondaire.

Moyen : deuxième cycle de l’enseignement secondaire, postsecondaire non supérieur.

Élevé : enseignement supérieur de cycle court, premier et second cycle de l’enseignement supérieur.

Tableau 6

Taux de travailleurs à bas salaire par type de contrat – octobre 2010

Tableau 7

Les institutions nationales du marché du travail dans cinq pays d’Europe du Nord

Tableau 8

Part des salariés payés en dessous du seuil de bas salaire dans les IAA