Résumés

Résumé

Cet article fait l’étude du débat sur les enjeux religieux de la gestion scolaire au sein du milieu associatif franco-ontarien. Ce débat montre la persistance, du moins dans certains milieux, du rôle structurant du référent religieux dans l’institutionnalisation de la francophonie ontarienne après le désengagement public de l’Église et les bouleversements idéologiques de la Révolution tranquille. Ce phénomène a été largement négligé par l’historiographie. Dans les années 1980, l’espace public de la collectivité franco-ontarienne est de plus en plus caractérisé par un pluralisme idéologique, culturel et religieux qui ne conduit pas, néanmoins, à évacuer le catholicisme de la conscience identitaire d’une partie substantielle de la population francophone de la province. Dans ses revendications pour obtenir le contrôle de ses institutions scolaires, le réseau associatif réclame ainsi un double réseau de conseils scolaires de langue française, catholiques et publics, à la grandeur de la province, qu’il obtient finalement en 1998.

Mots-clés:

- histoire de l’éducation,

- éducation,

- Franco-Ontariens,

- francophones hors Québec,

- Ontario français,

- gestion scolaire,

- religion

Abstract

This article studies the debate on the religious stakes of school management within the Franco-Ontarian community. This debate shows the persistence, at least in certain circles, of the structuring role of the religious referent in the institutionalization of the Franco-Ontarian community after the public disengagement of the Church and the ideological upheaval of the Quiet Revolution. This phenomenon has been largely neglected by historiography. In the 1980s, the public space of the Franco-Ontarian community was increasingly characterized by an ideological, cultural and religious pluralism that did not, however, lead to the elimination of Catholicism from the identity consciousness of a substantial part of the province’s francophone population. In its demands to gain control of its educational institutions, the network of civil society organizations thus called for a dual network of French-language school boards, both Catholic and public, throughout the province, which it finally obtained in 1998.

Keywords:

- history of education,

- education,

- Franco-Ontarians,

- Francophones outside Quebec,

- French Ontario,

- school management,

- religion

Corps de l’article

En Ontario français, à l’heure actuelle, huit des douze conseils scolaires sont catholiques, ce qui laisse entrevoir l’importance du rôle que joue encore le catholicisme dans l’espace public et la définition identitaire des Franco-Ontariens. Pourtant, si l’on s’en remet à l’historiographie, le référent religieux aurait été largement évacué des préoccupations collectives et politiques de l’Ontario français dès le retrait de l’Église de la structure institutionnelle du Canada français et l’« éclatement » de la « référence » canadienne-française pendant la Révolution tranquille des années 1960 (Harvey, 1995, p. 49-64; Martel, 1997; Gervais, 2003; Bock, 2001). L’expansion du réseau scolaire et la gestion scolaire traduisent une volonté ferme, au sein de la communauté franco-ontarienne, de se définir et de s’épanouir en tant que collectivité politique autonome. De toute évidence, cette volonté n’a pas été complètement vidée de toute dimension religieuse.

Les historiens constatent, pour la plupart, que depuis les années 1840, et jusqu’aux années 1960, la collectivité canadienne-française tentait de justifier son existence au Canada en se donnant des assises historiques et mémorielles par la construction d’une « référence » (Dumont, 1993). Elle avait ainsi l’objectif de « faire société » de manière distincte, au regard des « Canadiens anglais », en adhérant au concept de dualité nationale et à son droit de se définir collectivement en tant que peuple fondateur. En visant une autonomie institutionnelle sur les plans linguistique, religieux, scolaire, culturel et politique, cette collectivité essayait d’accéder au statut de société, de nation historique (Thériault, 2007). Son réseau institutionnel, constitué en grande partie par l’Église et transcendant les clivages régionaux et locaux en reliant le Québec et les minorités francophones des autres provinces, donnait cohérence à cette « référence ». Or, lorsqu'au moment des États généraux (1966, 1967 et 1969), le Canada français subit sa « rupture », en tant que projet culturel et identitaire, la structure religieuse a été écartée de la logique qui inspirait la communauté franco-ontarienne pour se définir collectivement (Harvey, 1995, p. 49-64; Martel, 1997; Gervais, 2003; Bock, 2001). Avec le développement de l’État providence à la fin des années 1960, l’Église catholique, « squelette du Canada français en tant qu’infrastructure culturelle » (Gould, 2003, p. 157), se retire de la sphère sociale et cède son rôle de structuration sociétale aux divers États provinciaux et à l’État fédéral (Juteau-Lee et Lapointe, 1980, p. 60-71). Indéniablement, la place de la religion catholique dans les représentations identitaires, idéologiques et politiques de la collectivité franco-ontarienne s’en est trouvée modifiée. Cependant, la question religieuse a tout simplement été mise à l’écart dans l’historiographie, comme si la chose allait de soi.

Pendant la période dite « post canadienne-française » (c’est-à-dire depuis les années 1960), les chercheurs n’ont cessé de creuser des tranchées entre la francophonie canadienne et les fondements religieux traditionnels de son identité collective. Ce n’est qu’au début des années 2000 que la contribution du catholicisme et de l’Église au déclenchement des transformations intellectuelles et structurelles qui culminent, au Québec, au moment de la Révolution tranquille, a été l’objet d’une réinterprétation. Pour les sociologues E.-Martin Meunier et Jean-Philippe Warren, les chercheurs qui ont fait de la Révolution tranquille le point tournant de l’entrée du Québec dans la modernité oublient que plusieurs des réformes adoptées durant les années 1960 ont été inspirées par l’oeuvre des réformistes catholiques (Meunier et Warren, 2002; Gauvreau, 2008). Cette interprétation doit, selon eux, nous pousser à rejeter l’idée que la modernité se veut toujours en opposition à une certaine tradition religieuse. La remise en question de la contribution du catholicisme dans le processus de modernisation étatique a fait naître la réflexion contenue dans les prochaines sections de cet article. Cette remise en question a d’ailleurs encouragé certains chercheurs à s’interroger sur la place de la question religieuse dans l’espace public largement politisé et sécularisé des communautés canadiennes-françaises. En étudiant les milieux scolaires du Québec et de l’Ontario français, les sociologues Micheline Milot et Jean-François Nault mettent en évidence une certaine persistance de la question religieuse, suffisamment importante pour susciter un débat de société, et qui rompt avec ce que les chercheurs ont tendance à nous présenter. Dans leurs études respectives, ils repèrent la persistance d’un rapport global à un catholicisme culturel (Milot, 1991; Nault, 2013, p. 114-123). Par catholicisme culturel, ils entendent un attachement de la communauté à la dimension traditionnelle, aux valeurs et aux coutumes du catholicisme plutôt qu’à sa dimension proprement religieuse, aux croyances, aux dogmes et à la foi.

Avant de poursuivre, discutons brièvement des institutions scolaires fréquentées par les Franco-Ontariens au début de la période étudiée. En 1979, en Ontario, il existe deux systèmes scolaires financés par les deniers publics, desservant à la fois la population francophone et la population anglophone : le système scolaire séparé catholique et le système scolaire public non confessionnel. Les deux structures sont contrôlées par la majorité anglophone. Les francophones ont accès à des écoles primaires de langue française à l’intérieur des deux systèmes. Or, ils fréquentent, en grande majorité, celles du système séparé. En ce qui a trait à l’éducation secondaire, les lois 140 et 141, adoptées par le gouvernement de l’Ontario en 1968, autorisent l’enseignement en français de toutes les matières et à tous les niveaux, du moins dans le secteur public, ainsi que la création d’un réseau d’écoles secondaires publiques de langue française. Ce n’est qu’en 1984 que le financement gouvernemental est étendu aux écoles secondaires du système séparé. La création d’écoles secondaires françaises à l’intérieur du système public est toutefois laissée à la discrétion des conseils scolaires locaux, occasionnant ainsi des crises en plusieurs endroits, dont Sturgeon Falls, Cornwall, Penetanguishene, Windsor et Iroquois Falls, entre autres. L’étude sur les fondements intellectuels, idéologiques et politiques des débats entourant l’émergence des écoles secondaires publiques françaises qu’a menée Stéphane Lang révèle que la conception d’une école secondaire catholique n’a pas monopolisé l’éducation franco-ontarienne entre 1910 et 1968 (Lang, 2003). Pour certains, fait-il ressortir, une éducation de langue française aurait préservé de facto la dimension catholique du milieu scolaire. Or, comme nous le démontrons dans cet article, la composante religieuse de l’éducation est demeurée, pour certains, un élément essentiel de revendication dans la conception de la gestion scolaire franco-ontarienne.

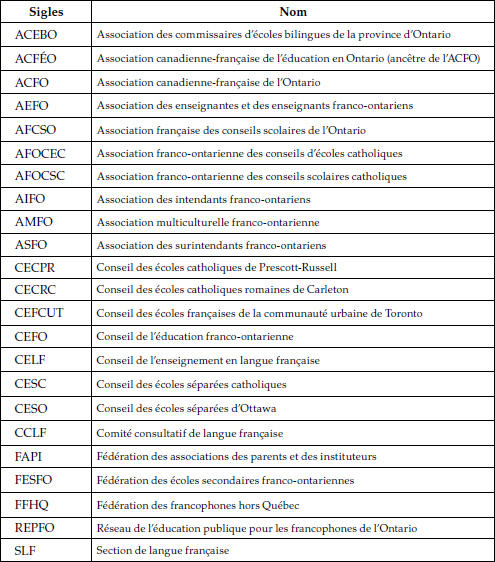

À la suite de l’adoption des lois 140 et 141 en 1968, des comités consultatifs de langue française (CCLF)[1], composés de membres élus pour représenter les contribuables francophones, sont instaurés dans les conseils scolaires publics anglophones. Les CCLF amènent un grand nombre de parents à envisager pour leurs enfants une éducation de langue française à l’intérieur du système public où ils estiment détenir une certaine forme de pouvoir. La création de ces comités a des conséquences directes sur le réseau associatif franco-ontarien. Sa composition, de plus en plus diversifiée et répartie entre partisans de l’éducation publique et catholique, exerce une influence sur l’idéologie qui guide ses activités. On assiste alors à une remise en question des fondements de l’éducation française, de la langue et de la religion. Pour mener notre étude, nous avons retenu quatre associations provinciales qui ont joué un rôle important dans le débat sur la gestion scolaire : l’Association française des conseils scolaires de l’Ontario (AFCSO), qui regroupe les conseillers scolaires francophones des conseils séparés catholiques ainsi que les conseillers scolaires membres des CCLF; l’Association canadienne-française de l’Ontario (ACFO), l’organisme phare pour les revendications scolaires des francophones en Ontario depuis sa fondation en 1910; l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO), regroupant les pédagogues et responsables de l’éducation en langue française dans les deux systèmes; et l’Association franco-ontarienne des conseils des écoles catholiques (AFOCEC), une association fondée en 1988 lorsqu’une partie des membres catholiques eut déserté l’AFCSO. Les archives volumineuses de ces organismes témoignent de leur ligne de pensée, de leurs positions officielles et de leurs activités vis-à-vis de la question religieuse dans ce débat qui a donné lieu à de nombreux mémoires, rapports, communiqués, etc.

Il convient de préciser qu’il aurait été fort intéressant et pertinent d’identifier les motifs idéologiques et culturels de la prise de position des acteurs au niveau local. Mais il était difficilement envisageable d’ajouter à notre analyse l’étude exhaustive des débats publics, communautaires et régionaux entourant la dimension catholique de la gestion scolaire. Nous nous sommes donc limités aux positions du réseau associatif mobilisé par les Franco-Ontariens pour obtenir la création d’un espace qui leur soit propre.

Si plusieurs chercheurs affirment ou laissent entendre que le référent religieux a été évacué des préoccupations collectives et politiques de l’Ontario français depuis les années 1960, une partie du réseau associatif et des dirigeants communautaires cherche pourtant encore à obtenir des acquis à caractère religieux dans l’expansion du système scolaire franco-ontarien dans les années 1980 et 1990.

La dimension religieuse de la gestion scolaire, un lieu de compromis? (1979-1984)

Le contexte politique et social des années 1960 et 1970 est marqué par la lutte anti-souverainiste du gouvernement fédéral. L’adoption, en 1969, de la loi sur les langues officielles et de la politique du multiculturalisme de l’État canadien, en 1971, marque le rejet de l’idée que le Canada est d’abord et avant tout le résultat d’un pacte entre deux communautés politiques et nationales, chacune possédant une expérience historique distincte. En 1982, le rapatriement de la constitution et l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés mettent l’accent sur la primauté des droits individuels, sur les droits linguistiques et sur le rejet de la dualité culturelle et nationale du pays. Néanmoins, l’appui financier considérable consenti par l’État fédéral aux minorités de langue officielle fait en sorte que celles-ci connaissent une période de développement institutionnel remarquable. La création de conseils scolaires homogènes de langue française semble être la réponse adoptée par la collectivité franco-ontarienne pour assumer son propre avenir. En fait, le conseil scolaire est perçu par le réseau associatif et par la communauté franco-ontarienne comme étant d’une importance cruciale, car c’est la seule institution dont les membres sont dûment élus par les Franco-Ontariens et qui dispose d’un pouvoir de taxation. Surtout, le conseil scolaire représente une pièce importante pour la consolidation d’un espace public franco-ontarien, en l’absence d’un État franco-ontarien en bonne et due forme.

Les crises scolaires successives qui ont marqué les années 1970 ont fait naître un véritable sentiment de solidarité entre les différentes composantes du réseau associatif franco-ontarien. Face à des autorités scolaires, provinciales et municipales anglophones intransigeantes, un certain nombre de Franco-Ontariens, en particulier ceux d’Ottawa, exigent la reconnaissance des « deux majorités » et de leurs orientations culturelles différentes, laquelle doit se traduire par la gestion autonome des écoles françaises. L’école, devenue le centre de vie culturelle des francophones avec le déclin des paroisses, doit promouvoir le regroupement des élèves de langue française de la capitale nationale, dispersés dans les quatre conseils scolaires anglophones, séparés et publics, de la région d’Ottawa-Carleton. Faisant suite à l’enquête menée à partir de 1974 par le docteur Henry Mayo, président de la Commission d’étude pour le remaniement d’Ottawa-Carleton, le dépôt du Rapport Mayo en 1976 amène la collectivité franco-ontarienne à revendiquer, pour la première fois, un conseil scolaire homogène – et catholique – pour la région d’Ottawa-Carleton (ministère du Trésor, de l’Économie et des Affaires intergouvernementales, 1976, p. x). Bien entendu, il s’agirait d’un projet pilote pour la gestion scolaire à l’échelle provinciale (ministère du Trésor, de l’Économie et des Affaires intergouvernementales, 1976, p. 147-150). Toutefois, les discussions s’avèrent houleuses entre les partisans d’un conseil catholique et ceux qui privilégient un conseil d’abord français intégré au système public et qui respecterait les droits religieux acquis. Les associations arrivent à s’entendre sur le respect absolu des droits religieux catholiques, garantis dès 1867 par l’article 93 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, dans la conception d’une structure scolaire à développer, sans toutefois aller jusqu’à revendiquer un conseil scolaire confessionnel[2].

En réponse au Rapport Mayo, la ministre de l’Éducation, Bette Stephenson, propose un Livre vert et un Livre blanc, respectivement en 1979 et en 1983, dans lesquels elle refuse catégoriquement un conseil scolaire homogène de langue française pour Ottawa-Carleton. Le Livre blanc propose, à différence du Livre vert, une éducation, dans sa langue maternelle, à tout élève de langue française en Ontario. Pour se conformer à cette formule, les conseils scolaires publics sont tenus de créer une section de langue minoritaire lorsque le nombre d’élèves du groupe linguistique s’élève à au moins 500, ou encore, lorsqu’il représente au moins 10 % des effectifs. Comme cela est proposé dans le Livre vert, les conseils d’écoles séparés sont exclus de cette proposition gouvernementale. Or, les conseillers et contribuables du système séparé sont invités à élaborer une structure qui permettrait une gestion partielle de leurs écoles comme celle qui a été proposée pour le système public[3]. Le réseau associatif s’objecte à ce compromis, parce qu’il n’accorde pas les mêmes droits à la minorité francophone des conseils séparés d’Ottawa-Carleton, qu’il ne respecte pas son histoire et ses droits acquis et qu’enfin, il ne permet pas aux Franco-Ontariens de transmettre leur héritage[4]. L’AEFO se rallie à l’ACFO pour poursuivre le débat sur l’établissement de conseils scolaires homogènes dans les régions où on en fait la demande[5]. À l’inverse, l’AFCSO semble prête à accepter une solution provisoire, à la condition que les conseillers franco-ontariens élus soient habilités à prendre les décisions qui touchent les écoles francophones. Dès 1981, réunis dans un mini-congrès sur la gestion scolaire, ses membres décident par consensus qu’en raison du refus formel du gouvernement concernant le conseil scolaire homogène, ils vont considérer les propositions contenues dans le Livre vert de 1979. Selon eux, ces propositions semblent respecter les principes fondamentaux d’une forme de gestion scolaire autonome, soit la représentation garantie des francophones aux conseils scolaires publics, le contrôle financier et l’octroi de pouvoirs décisionnels et administratifs[6]. Cette reconnaissance signifierait, évidemment, l’engagement explicite du gouvernement à accorder aux Franco-Ontariens certains mécanismes de prise de décision dans la gestion de leurs écoles et serait un pas dans la bonne direction.

À la suite de la parution du Livre blanc en mars 1983, l’ACFO et l’AEFO, plus radicales, préparent une intervention devant les tribunaux afin d’obtenir le contrôle de leurs institutions scolaires, prévu dans l’article 23 de la nouvelle Charte canadienne des droits et libertés. Pour l’ACFO, son rôle dans l’épanouissement de la communauté franco-ontarienne passe par la mise en oeuvre du principe fondamental selon lequel le Franco-Ontarien « participe à son propre développement[7] » par le biais d’institutions sociales, culturelles, politiques répondant à ses besoins. Le président de l’organisme, André Cloutier, constitue un dossier au nom des parents franco-ontariens des régions de Cochrane-Iroquois Falls, Penetanguishene, Wawa et Mattawa. Il explique que l’ACFO souhaite « faire reconnaître par les tribunaux que la seule façon pour la minorité linguistique francophone en Ontario d’exercer les droits que lui reconnaît la Charte est de posséder la gestion de ses écoles par le biais de conseils scolaires de langue française[8] ». Un projet de déclaration est donc déposé devant la Cour suprême de l’Ontario à Sudbury le 23 mai 1983[9]. Le gouvernement Davis, de son côté, est persuadé que les modifications à la Loi sur l’éducation proposées dans le Livre blanc sont conformes aux exigences de l’article 23 de la Charte. Bien que les associations aient déposé un projet de déclaration devant la Cour suprême de l’Ontario, Davis décide de porter cette cause en appel. Par ce renvoi à la Cour d’appel d’Ontario, le gouvernement compte vérifier la compatibilité et la constitutionnalité de la Loi sur l’éducation de l’Ontario en vertu des droits prévus à l’article 23.

L’ACFO, l’AEFO et des intervenants de Cochrane-Iroquois Falls, Penetanguishene, Wawa et Mattawa soumettent un mémoire à la Cour d’appel dans lequel ils exposent les faits démographiques, socio-économiques, politiques et administratifs pertinents à leur argumentation. L’interprétation qu’ils tentent de faire reconnaître par le tribunal insiste sur le caractère réparateur de l’article 23 qui, selon eux, accorde aux minorités de langues officielles le droit de contrôler leurs écoles [10]. Évoquant cette poursuite judiciaire, l’historien Michael Behiels observe qu’« au-delà de son caractère réparateur », l’article 23 attribue aux minorités linguistiques des droits qui visent « à assurer la promotion de leur patrimoine linguistique et culturel afin de leur permettre de vivre leur propre culture dans leur langue » (Behiels, 2005, p. 117). Ce caractère réparateur, ajoute-t-il, repose sur le principe de l’égalité entre la minorité linguistique et la majorité linguistique, afin de lui faire bénéficier d’un même niveau de gestion et de contrôle (Behiels, 2005, p. 118). Les arguments avancés par l’ACFO et l’AEFO sont appuyés par un grand nombre de personnes et d’organismes, telle l’AFCSO, même si celle-ci n’a pas pris part à leur démarche judiciaire[11].

Dans la décision de la Cour d’appel de l’Ontario, rendue le 26 juin 1984, le tribunal affirme que les Franco-Ontariens visés par l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés possèdent non seulement le droit de faire instruire leurs enfants en français, mais également celui de gérer et de contrôler l’enseignement offert dans cette langue[12]. Considérée comme une « victoire historique », cette décision permet à la collectivité franco-ontarienne de franchir un pas considérable dans la reconnaissance de son droit à l’instruction scolaire[13]. Ce jugement confirme la légitimité des « revendications des Franco-Ontariens vieilles de plus de cent ans[14] », d’ajouter l’AEFO. L’évolution historique de l’éducation en Ontario français a persuadé les juges que les Franco-Ontariens subissent de fortes pressions les entrainant vers une assimilation, ce qui justifie l’attribution d’un caractère « réparateur » à l’article 23. Les cinq juges se disent du même avis que l’ACFO et l’AEFO sur certains aspects des arguments présentés. D’une part, l’article 23 stipule clairement que l’Assemblée législative provinciale est tenue de créer des établissements d’enseignement appartenant à la minorité linguistique, dans la mesure où il est possible de les considérer comme faisant « partie intégrante du tissu social et culturel de la minorité[15] ». D’autre part, le gouvernement de l’Ontario a le pouvoir d’apporter des modifications à la structure, à la gestion et au financement des écoles séparées tant et aussi longtemps que les modifications ne portent pas atteinte au caractère confessionnel du réseau d’écoles séparées, tel qu’il est défini dans l’article 93 de Loi constitutionnelle de 1867[16]. La gestion scolaire linguistique ne doit donc pas porter atteinte à la gestion scolaire confessionnelle.

Malgré la satisfaction des associations ontariennes devant la déclaration d’inconstitutionnalité de la Loi scolaire de l’Ontario, leurs dirigeants sont consternés. En fait, les juges affirment qu’un contrôle octroyé aux francophones à l’intérieur des sections de langue minoritaire, tel que défini dans le Livre blanc, semble s’accorder avec les dispositions de l’article 23 de la Charte. Quelques jours après la décision, la ministre Stephenson présente le projet de loi 119, soit la Loi modifiant la Loi sur l’éducation de 1984, avec l’intention de suivre les recommandations contenues dans le Livre blanc. Le projet de loi garantit l’éducation en langue française dans les systèmes public et séparé, de la maternelle à la 13e année partout sur le territoire de l’Ontario, et ce dès septembre 1985. Bien qu’elle ait été ouverte à une solution provisoire, l’AFCSO considère que les amendements à la Loi scolaire en vertu du projet de loi 119 ne sont pas suffisants[17]. L’organisme, qui était pourtant satisfait des deux livres de la ministre, change donc d’avis. À l’évidence, en 1984, le réseau associatif s’entend sur la nécessité de créer des conseils scolaires homogènes de langue française qui respectent les droits religieux acquis, réclamés depuis les années 1960.

Le système public, « une solution de rechange au système d’éducation traditionnel catholique » (1984-1988)

Dans l’attente de la décision de la Cour d’appel, le Premier ministre de l’Ontario, Bill Davis, soumet un projet de loi à l’Assemblée législative qui prévoit d’étendre les subventions gouvernementales aux écoles confessionnelles pour les 11e, 12e et 13e années. Pour les catholiques, autant francophones qu’anglophones, cette déclaration est perçue comme un gain majeur. En 1971, Davis s’était prononcé très catégoriquement contre l’extension du financement des écoles secondaires au système séparé (Walker, 1955, p. 258-262)[18]. Les racines historiques des écoles séparées et le respect du pacte confédéral de 1867 l’auraient poussé à revoir sa position antérieure, selon l’historien Robert Dixon (Dixon, 2003, p. 25-26). Annoncé le 12 juin 1984, le financement complet des écoles secondaires séparées est interprété par plusieurs, dont l’AFCSO, comme la réparation d’un tort historique, tout comme l’article 23. Toutefois, le parachèvement sonne le glas du consensus relatif qui existe au sein du réseau associatif franco-ontarien et de la collectivité vis-à-vis de la dimension catholique de leurs institutions, car les partisans de l’éducation catholique et ceux de l’éducation publique se feront dorénavant concurrence au niveau secondaire.

Le réseau associatif s’entend sur l’importance de cette déclaration pour la minorité francophone en ce qui a trait à la reconnaissance de ses droits religieux historiques et à son développement institutionnel. En 1968, les circonstances avaient fait en sorte que, pour le secondaire, on avait accepté un système d’écoles secondaires françaises au sein du système public, dans lequel les fondements religieux de l’identité franco-ontarienne seraient respectés de facto. Ce n’est plus le cas en 1984. Le réseau associatif accorde autant d’importance aux écoles publiques qu’aux écoles catholiques. Devant une réalité sociale en changement depuis les années 1960, « il se peut que la population de langue française choisisse de continuer à favoriser le réseau d’écoles secondaires en place[19] », de soulever l’AEFO dans un mémoire qu’elle soumet à la Commission de planification et de mise en oeuvre. Elle se positionne en faveur du parachèvement, en autant qu’il soit juste et équitable et qu’il n’affecte pas la qualité de l’éducation dispensée par le système public[20]. Présidée par William T. Newnham, cette commission est créée le 30 juillet 1984 et reçoit la mission d’étudier les plans élaborés dans les différentes régions pour la réalisation du parachèvement. En raison du nombre important de conseils scolaires publics, il est évident que plusieurs conseils scolaires séparés n’allaient pas nécessairement se prévaloir du parachèvement dès 1985. Son application et sa mise en oeuvre soulèvent plusieurs questions. Les conseils scolaires publics et les conseils scolaires séparés, étonnamment, ne veulent pas compromettre la viabilité des écoles secondaires publiques et plusieurs retardent la mise en oeuvre du parachèvement. La question est d’ailleurs posée à Rodrigue Landriault, président de l’AFCSO, de savoir si la religion ou la langue devrait être privilégiée. Et monsieur Landriault de répondre : « Préférez-vous votre oeil droit ou votre oeil gauche[21]? »

Au 31 décembre 1983, 64 447 élèves francophones fréquentent les écoles primaires séparées catholiques et 3 767 les écoles primaires publiques. Il est prévu qu’une grande majorité de ces élèves s’orienteront progressivement vers l’école secondaire séparée de langue française. À l’inverse, les écoles secondaires publiques possèdent-elles des effectifs suffisants pour se maintenir? Dans les mémoires qu’elles soumettent à la Commission de planification et de mise en oeuvre, l’AEFO et l’ACFO constatent que la création d’un double réseau d’écoles pourrait s’avérer dommageable dans les petites communautés incapables de se permettre le luxe d’avoir à la fois des écoles publiques et catholiques aux niveaux primaire et secondaire[22]. Pour une clientèle scolaire plus considérable comme celle d’Ottawa, les deux réseaux d’écoles secondaires pourront offrir des services de qualité[23]. La population secondaire francophone de la province, comme le rapporte l’ACFO en 1985, est de 24 050 élèves, dispersés dans 64 écoles publiques. Parmi celles-ci, à peine 23 accueillent plus de 500 élèves et 35 moins de 300[24]. Pour un endroit comme Timmins, où l’école secondaire Thériault regroupe 1 400 élèves, si une majorité d’entre eux se dirigeait vers le conseil scolaire séparé, quelle serait la qualité des services offerts aux élèves qui demeureraient à l’école secondaire publique? Quoique les parents francophones souhaitent offrir à leurs enfants un milieu scolaire imprégné des valeurs véhiculées en milieu familial, le parachèvement est perçu, par certains, comme une source de division pour la communauté francophone.

L’ACFO reconnaît que la « décision du gouvernement concorde avec les changements démographiques survenus au sein de la population ontarienne[25] ». Malgré l’accroissement de 18 % de la population catholique entre 1971 et 1981, la population totale n’a augmenté que de 11,9 %. La population de langue française a, de son côté, chuté entre 1971 et 1981. Ainsi, le parachèvement vise principalement à satisfaire les besoins de la population croissante des catholiques de langue anglaise[26]. L’ACFO constate d’ailleurs que la sécularisation et l’exposition à des structures anglophones « ont forcé plusieurs Franco-Ontarien(ne)s à séparer la langue et la foi dans leur esprit et dans leur pratique[27] ». Même si la majorité des Franco-Ontariens se déclarent encore officiellement de religion catholique, l’expression de leurs croyances religieuses prend de multiples formes.

De nos jours, il semble donc que certains Franco-Ontariens dissocient leurs croyances religieuses de leurs convictions linguistiques. Comme en témoignent l’apparition et l’essor des écoles élémentaires publiques de langue française, plusieurs parents choisissent déjà pour leurs enfants un milieu scolaire non confessionnel, mais apte à transmettre la langue et la culture françaises. Un bon nombre de ces personnes conservent, sans doute vivantes, leurs convictions chrétiennes. Elles assument par d’autres moyens la tâche d’initier leurs enfants aux valeurs et aux principes de la religion catholique[28].

La position de l’ACFO vis-à-vis du parachèvement fait ressortir, à l’évidence, que la clientèle scolaire francophone se répartira inégalement entre les deux systèmes d’enseignement. Cela menacera sans doute l’intégrité du système d’éducation qui dessert la population francophone. Or, malgré cette division retentissante, l’ACFO prône le respect et l’offre d’une éducation religieuse dans le but de « sauvegard[er] l’acquis de nos écoles françaises et [d’]encourag[er] en même temps l’expression de la foi catholique[29] », et d’éviter les divisions au sein de la communauté.

Compte tenu des acquis, les conseils séparés ne veulent pas compromettre la viabilité des écoles secondaires publiques. La Commission Newnham publie des bulletins dans lesquels elle discute de ses progrès dans la mise en oeuvre du parachèvement. Elle mentionne, entre autres, que les conseils des écoles séparées du Nord ont décidé, en majorité, de ne pas lui soumettre de plan d’extension pour l’année 1985-1986. Certains ont même reporté l’élaboration de ce plan à une date indéterminée[30]. Dans certaines régions, on envisage même de conclure des ententes avec les conseils scolaires publics pour l’offre de cours de religion. Par exemple, les effectifs des écoles secondaires publiques des régions de Red Lake, d’Atikokan et de Hornepayne s’élèvent à 375, 390 et 134 élèves respectivement. La création d’une école secondaire catholique compromettrait l’enseignement secondaire public dispensé dans la région, estime-t-on. Les Conseil des écoles catholiques séparées (CESC) de Hearst et de Kapuskasing n’ont pas soumis non plus de plan. Hearst possède une école secondaire bilingue, majoritairement francophone, dans son système public et Kapuskasing a trois écoles secondaires : une école de langue anglaise, une de langue française et une petite école bilingue à Smooth Rock Falls. Les deux CESC concluent une entente provisoire en vue du transfert global des écoles francophones seulement en septembre 1986. Dans le Sud-Ouest, le Conseil d’écoles séparé de Huron-Perth décide lui aussi de remettre à plus tard la décision et de n’entreprendre son extension à Perth qu’en septembre 1986[31]. Bien qu’elle soit considérée comme une occasion de progrès vers la pleine gestion scolaire, l’extension du financement suscite des inquiétudes. Une partie de la collectivité se positionne, au moins provisoirement, contre le prolongement de l’encadrement catholique au secondaire. La concurrence émergente entre les partisans d’une éducation catholique et d’une éducation publique semble une nouveauté relative dans l’espace public franco-ontarien et constitue un point tournant dans la création d’un double réseau scolaire de langue française.

Cette division a effectivement des répercussions sur l’allure que prendra le système scolaire. En 1986, les Franco-Ontariens obtiennent une forme de gestion partielle. La loi 75 est un texte législatif constituant la réponse du gouvernement au jugement de la Cour d’appel de l’Ontario. Toutefois, le modèle de gestion auquel adhère la province dans sa loi 75 est contesté par le réseau associatif; on lui reproche, d’une part, d’être inadéquat pour répondre aux besoins de la minorité linguistique, et d’autre part, d’être inconstitutionnel. La loi établit un conseil de l’enseignement en langue française (CELF), renommé « section de langue française » (SLF) en 1988, à l’intérieur de chaque conseil scolaire, public et séparé, offrant un programme d’enseignement dans la langue de la minorité. L’ACFO, l’AEFO et l’AFCSO, accompagnées de la Fédération des associations des parents et instituteurs (FAPI), de la Fédération des élèves du secondaire franco-ontarien (FESFO) et de l’Association des surintendants franco-ontariens (ASFO), soumettent un mémoire, en novembre 1988, au Comité spécial sur l’éducation de l’Assemblée législative de l’Ontario. Le réseau associatif s’y prononce sur l’importance de la gestion scolaire pour la croissance de la culture française et des valeurs fondamentales héritées « des anciens[32] ». La question du catholicisme n’est pas abordée explicitement dans ce mémoire. Or, le réseau associatif discute de l’édification, par la communauté, d’un système scolaire et de « deux systèmes d’éducation » qui contribuent à la sauvegarde « [d’]une langue et [d’]une culture[33] » depuis de nombreuses décennies.

L’obtention d’un contrôle partiel incite les conseillers scolaires catholiques et publics du comté de Simcoe à former un comité conjoint pour étudier la situation afin de mieux connaître les attentes de la population francophone sur le sujet. Parmi les six écoles primaires du comté, cinq relèvent du Conseil des écoles séparées tandis que l’autre, ainsi que la seule école secondaire, sont du ressort du Conseil d’éducation publique de Simcoe. La proportion des élèves inscrits au système séparé est de 60 %. Il ressort clairement des audiences publiques que l’unité des francophones au sein des conseils scolaires de langue française nécessite la présence de deux secteurs. Trois modèles sont donc proposés : un conseil scolaire public de langue française; un conseil de langue française confessionnel, dont les représentant(e)s francophones du conseil public achèteraient les services; un conseil de langue française à deux sections. Après 59 interventions et mémoires soumis au Comité d’étude, les francophones du comté de Simcoe penchent plutôt vers la dernière option, soit celle d’une gestion scolaire en fonction de la langue et respectant les droits religieux acquis[34].

En plus d’établir une gestion partielle, la loi 75 prévoit la création d’un conseil scolaire de langue française pour la région d’Ottawa-Carleton en 1988. Elle sanctionne aussi la création du Conseil des écoles françaises de la communauté urbaine de Toronto (CEFCUT), qui est un conseil public. Le Comité d’étude pour l’éducation en langue française d’Ottawa-Carleton est donc créé le 23 janvier 1986 par le ministre de l’Éducation, Sean Conway, et présidé par Albert Roy, ancien député de la circonscription d’Ottawa-Est. À la soumission de son rapport en janvier 1987, il recommande la mise sur pied d’un conseil scolaire à deux sections[35]. Adopté le 29 juin 1988, le projet de loi 109 instaure un modèle, pour la région d’Ottawa-Carleton, qui accentue forcément les divisions au sein de la communauté franco-ontarienne déjà mises en évidence avec le parachèvement. D’une part, les conseillers catholiques veulent exercer leurs nouveaux pouvoirs. D’autre part, les conseillers publics sont satisfaits des services offerts à leurs élèves à l’intérieur des conseils anglophones, ce d’autant plus que les francophones y jouissent d’un certain pouvoir de décision. Le secteur public bénéficiait de la richesse des conseils d’éducation publics qui recevaient la presque totalité des taxes scolaires provenant des établissements industriels et commerciaux (Gérin, 1998, p. 135-150). Les membres du CELF du Conseil scolaire public de Carleton ne sont d’ailleurs pas particulièrement pressés de le quitter pour se retrouver au sein d’une structure où leurs homologues catholiques détiendraient la majorité des voix et où ils envisageraient la possible « mort du secteur public francophone[36] ». En 1994, quoique la province octroie une aide financière au conseil, les rapports entre les deux secteurs laissent à désirer et chacun réclame son autonomie. Le 1er juillet 1994, le gouvernement crée le Conseil des écoles catholiques de langue française d’Ottawa-Carleton et le Conseil des écoles publiques d’Ottawa-Carleton, mettant fin à cette tentative de cohabitation[37].

En revanche, la situation dans la région du Grand Toronto est moins tendue. Le Conseil des écoles françaises de la communauté urbaine de Toronto (CEFCUT) est exempt des tensions idéologiques qui existent à Ottawa-Carleton puisqu’il est entièrement non confessionnel[38]. Il est doté des mêmes pouvoirs que les autres conseils scolaires publics de la région du Grand Toronto et reçoit sa part de l’impôt foncier et des taxes industrielles au prorata des élèves. Dans Prescott-Russell, toutes les écoles françaises primaires de la région sont sous la juridiction du Conseil des écoles catholiques de Prescott-Russell alors que le Conseil des écoles publiques offre l’éducation secondaire française. Une étude menée par Marc Godbout, président du Conseil d’éducation franco-ontarien (CEFO), mis sur pied pour conseiller la ministre de l’Éducation, recommande un conseil de langue française pour la région de l’Est. L’AEFO se rallie au modèle proposé, soit un conseil scolaire de langue française prévoyant deux secteurs pour Prescott-Russell[39]. Dans une telle structure, les droits acquis des parents francophones catholiques seraient protégés ainsi que les droits des contribuables qui soutiennent les écoles publiques. Le 17 janvier 1990, le Premier ministre de l’Ontario, David Peterson, propose la mise en place, en 1991, d’un troisième conseil scolaire de langue française, dans la région de Prescott-Russell (Gérin, 1998, p. 158-162)[40]. Bref, quoique le secteur public commence à faire des gains importants, la composante religieuse de l’institution scolaire structure encore, en 1988, la conception de la gestion scolaire d’une partie de la collectivité en Ontario français.

Les secteurs catholique et public : deux « Visions » polarisantes du système scolaire franco-ontarien (1988-1990)

Jusqu’à présent, nous avons discuté de la montée des effectifs du système public et de la « concurrence » entre les deux secteurs qui caractérise désormais l’évolution du système scolaire franco-ontarien. Dans les années 1980, le grand nombre de nouveaux arrivants francophones dans les régions d’Ottawa, de Toronto, de Windsor et de Sudbury transforme le portrait de la communauté franco-ontarienne sur le plan social, culturel et associatif. À la lumière des « nouvelles réalités » multiculturelles de la société canadienne et de la francophonie ontarienne, l’ACFO procède d’ailleurs à une vaste opération qui aboutit à un plan de développement pour la communauté franco-ontarienne. Adopté au grand « Sommet de la francophonie ontarienne » de juin 1991 – un moment charnière et symbolique de « l’étiolement de la référence canadienne-française », comme le souligne l’historien Michel Bock –, le plan de développement global de l’ACFO se veut un tremplin pour accélérer la réflexion collective et le repositionnement de la communauté vis-à-vis de la définition de l’identité franco-ontarienne (Bock, 2016, p. 167-231). La collectivité envisage deux possibilités : elle peut enraciner son identité ou en créer une nouvelle « composée d’éléments de cette nouvelle réalité[41] ». La construction identitaire franco-ontarienne, auparavant inspirée par, et inscrite dans, la logique du projet national canadien-français, est remise en question par l’ACFO. La valorisation croissante du pluralisme culturel par les dirigeants communautaires caractérise de plus en plus l’Ontario français, ce qui fait en sorte que l’élaboration d’un projet commun devient très difficile (Bock, 2019).

Pendant ce temps, l’AEFO concentre ses activités sur les conventions collectives et sur les qualifications professionnelles des enseignant(e)s qu’elle représente[42]. De son côté, l’AFCSO est déchirée par un débat interne. Entre 1984 et 1988, la composante confessionnelle du système scolaire franco-ontarien est le sujet de l’heure au sein de l’association. Le refus de certains conseils scolaires séparés de mettre en oeuvre le parachèvement et la persistance accrue des écoles secondaires publiques non confessionnelles font augmenter les tensions entre les deux secteurs. Pour certains, comme le note la présidente de l’Association multiculturelle franco-ontarienne (AMFO), Simone Abouchar, dans un article du bulletin Entre nous de l’AEFO, le parachèvement du système séparé catholique des dernières années devait entraîner le transfert « naturel » de toutes les écoles secondaires publiques de langue française vers le secteur séparé catholique. Abouchar déplore l’éventuelle création d’un système d’éducation uniquement pour les « Franco-Ontariennes et Franco-Ontariens de souche, majoritairement catholiques[43] ». Les nouvelles tendances sociales, le bilinguisme et le multiculturalisme, estime-t-elle, font en sorte qu’il est nécessaire d’avoir une solution de rechange au système d’éducation catholique traditionnel[44].

Quatre conseils scolaires catholiques du nord de l’Ontario n’apprécient pas la place que prend le secteur public au sein de l’AFCSO, en dépit du fait que la grande majorité des effectifs, des contribuables et des conseils se rattache au système séparé catholique. En fait, ils reprochent à l’AFCSO d’avoir consacré, pendant les congrès des années 1980 à 1988, des sessions entières à rayer le mot « catholique » de ses statuts et règlements afin de répondre aux désirs des représentants d’écoles publiques. À la suite de consultations provinciales infructueuses tenues à North Bay le 12 mars et à Toronto le 10 juin 1988, les conseillers catholiques de Sudbury, Timmins, Témiscamingue et Kirkland Lake décident de déserter l’AFCSO et de fonder l’Association franco-ontarienne des conseils d’écoles catholiques (AFOCEC). Cette nouvelle association se donne le mandat de protéger les intérêts et les droits acquis des contribuables francophones catholiques en vertu de l’article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867[45]. Au moment de sa fondation, l’AFOCEC souligne ce qui la différencie de l’AFCSO, soit son désir d’assurer l’épanouissement catholique des élèves et des écoles de langue française[46]. Son existence, souligne-t-elle, se justifie par les droits « légués par leurs ancêtres », des droits reconnus en 1867 qui leur accordaient la gestion de leurs institutions scolaires sans les obliger « à faire un choix entre leur appartenance religieuse et leur identité linguistique et culturelle[47] ». En plus de s’opposer ouvertement à des conseils-parapluies de langue française à deux sections, les conseillers membres préfèrent aussi une gestion scolaire francophone homogène et confessionnelle à une gestion scolaire catholique bilingue, considérée comme indésirable et entraînant inévitablement un taux élevé d’assimilation[48].

L’AFCSO tente d’effectuer un rapprochement avec les conseils dissidents. Afin de reconnaître pleinement la spécificité des deux secteurs qui la composent, elle leur accorde une autonomie sectorielle pour qu’ils puissent mener les dossiers qui touchent leurs intérêts spécifiques[49]. Malgré cette tentative, au Congrès annuel de 1991 de l’AFOCEC, ses membres adoptent à l’unanimité une résolution maintenant son statut d’organisme autonome, catholique et de langue française[50]. L’AFOCEC, qui compte 19 conseils, représente surtout le nord de l’Ontario et quelques conseils ailleurs dans la province. Notons, entre autres, Durham, Chapleau, Cochrane-Iroquois Falls, Supérieur Nord, Halton, Simcoe, Oshawa, Burlington et Sudbury. Le 14 juin 1991, l’AFCSO et l’AFOCEC s’entendent enfin pour que les deux associations demeurent distinctes, tout en collaborant dans le dessein de favoriser le progrès de l’éducation en langue française et de la gestion scolaire[51]. Lors de son assemblée générale à Timmins, le 7 octobre 1991, l’ACFO accepte l’AFOCEC parmi ses affiliées en vue de faire avancer la cause commune de la gestion scolaire[52].

Au sein de l’AFCSO, l’idéologie et les valeurs prônées dans les écoles non confessionnelles obligent à faire cohabiter deux façons différentes de concevoir l’éducation de langue française. Le secteur public de l’AFCSO, de son côté, est en plein développement en raison de la croissance des effectifs qu’ont connue les écoles primaires publiques pendant les années 1980. Lors du premier colloque du secteur public de l’AFCSO tenu à Ottawa en octobre 1988, les délégués tentent d’asseoir les bases d’un réseau regroupant les divers intervenants de l’éducation publique en langue française pour permettre les échanges et la concertation sur diverses questions d’intérêt commun[53]. Le secteur public de l’AFCSO invite l’ACFO, l’AEFO, l’AMFO, l’ASFO, la FAPI et la FESFO à déléguer un représentant à une réunion de consultation pour évaluer leur intérêt vis-à-vis de la création d’un Réseau de l’éducation publique pour les francophones de l’Ontario (REPFO). Toutefois, il semblerait que le REPFO n’ait pas eu le succès escompté, car les sources ne nous permettent pas de retracer ses activités après 1990. Enfin, la tentative de mettre sur pied un tel forum et l’apparition d’une association qui regroupe une partie des conseillers catholiques montrent nécessairement la persistance de « deux systèmes dont les philosophies, l’électorat, le financement, etc. sont très différents de par les lois et les traditions[54] ».

En tenant compte de la scission qui s’opère dans ses rangs, l’AFCSO décide d’établir une « Vision » de l’école française en Ontario. L’école joue, selon elle, un rôle unique et fondamental dans l’évolution d’une communauté. En milieu minoritaire, poursuit-elle, l’école est le seul « catalyseur » qui puisse permettre à la communauté franco-ontarienne « de réaliser [son] imaginaire collectif et [son] idéal culturel », en apprenant à l’élève à valoriser sa langue et sa culture et se les approprier[55]. Dans la « Vision » particulière des deux secteurs, l’école occupe les mêmes fonctions, soit le développement de l’autonomie des élèves, l’enracinement et la stimulation culturelle. L’existence de trois catégories de francophones dans la province, soit les francophones de l’Ontario, les francophones venus du Québec et ceux provenant d’autres pays, fait en sorte que les parents ne partagent pas nécessairement la même opinion sur le rôle que doit jouer l’école dans leurs représentations identitaires. Les écoles publiques sont « peuplées de francophones canadiens de toutes les religions et de toutes les origines culturelles[56]», de souligner l’AFCSO. L’éducation publique se concentre sur la qualité de l’éducation, sur l’ouverture d’esprit, sur le respect de la diversité culturelle et sur l’autonomisation de chacun dans une francophonie forte[57]. Le secteur public de l’AFCSO met implicitement l’accent sur l’évacuation de la mémoire qui permettra à l’élève de s’intégrer à une culture contemporaine qui valorise l’apprentissage d’une seconde langue pour pouvoir suivre une formation postsecondaire spécialisée et pour pouvoir participer entièrement au marché du travail[58]. Lorsque la vie au foyer est majoritairement anglophone, certains parents veulent tout simplement que leurs enfants soient suffisamment bilingues pour augmenter leurs chances de succès.

L’AFCSO prévoit aussi un aménagement particulier pour la composante religieuse des écoles françaises de l’Ontario. Le secteur catholique (qui n’a pas disparu malgré le départ des dissidents) reconnaît que le rapport au catholicisme des francophones a évolué et varie de foyer en foyer. Il se traduit par une baisse de l’assistance à la messe dominicale et par une socialisation religieuse moins poussée à la maison. Le rôle de l’école catholique dans la transmission du catholicisme prend donc une importance grandissante. Tout en favorisant l’apprentissage spirituel de la « théologie de la création et de l’incarnation », les valeurs que le secteur catholique de l’AFCSO cherche à transmettre dans sa « Vision » prennent plutôt la forme de valeurs universelles ou sociales qui permettent aux enfants de se valoriser en tant que personnes et de valoriser leurs capacités à changer le monde. Il est évident que l’éthique personnaliste traverse les fondements religieux de cette « Vision » de l’école franco-ontarienne. Bien que l’hégémonie des pratiques traditionnelles ait été discréditée depuis les années 1960 et surtout à partir du Concile Vatican II, une vision plus démocratique du catholicisme, qui cherche à mettre en lumière la diversité idéologique qui le traverse, persiste toujours en 1991. En fait, les niveaux d’attachement à la référence religieuse sont très complexes. Le secteur catholique reconnaît d’ailleurs que l’école française catholique existe pour les familles qui « désirent nécessairement que l’école poursuive ce qu’ils ont commencé au foyer, c’est-à-dire l’enracinement dans la culture française en Ontario[59] ». Il s’agirait ici de poursuivre la transmission d’une culture française développée dans le milieu familial franco-ontarien. Bref, en 1991, ces deux « visions » adoptées par l’AFCSO tentent de définir le rôle que jouera l’école de langue française, gérée par les francophones, dans les représentations identitaires franco-ontariennes. Auparavant inspirée des fondements religieux et culturels canadiens-français, la « vision » de l’école franco-ontarienne subit une transformation pour s’accorder avec les changements démographiques, culturels et idéologiques de la communauté. Mais il faut bien reconnaître que, malgré qu’il soit indéniablement contesté, le référent catholique constitue toujours un élément essentiel de la culture, à laquelle s’identifie une partie substantielle de la communauté franco-ontarienne.

La gestion scolaire pour les francophones… et pour les francophones catholiques (1990-1998)

Avant de passer à la dernière section de notre étude, rappelons quelques points importants. L’enchâssement de la Charte canadienne des droits et libertés et les poursuites juridiques entreprises par les associations ont apporté à la minorité francophone de l’Ontario certaines garanties en matière de droits constitutionnels. Une forme de gestion partielle de l’éducation avait été accordée aux Franco-Ontariens par le biais de la School Governance Act de 1986 (loi 75), mais cette loi est contestée. La création d’un conseil scolaire homogène francophone dans la région d’Ottawa-Carleton, en 1988, composé de deux sections, l’une catholique et l’autre publique, avait comme but d’unir les francophones de la capitale nationale. Toutefois, la cohabitation des philosophies pédagogiques catholique et publique à l’intérieur d’une même institution a provoqué des tensions. Pour certains, la spécificité religieuse demeurait le point central sur lequel les efforts devaient être concentrés, thèse que rejetaient d’autres acteurs issus du système public.

Enfin, arrêtons-nous un instant sur un moment charnière pour les droits des minorités de langue officielle en matière scolaire : la décision de la Cour suprême dans l’affaire Mahé c. Alberta, rendue le 15 mars 1990. Cette décision fait valoir les droits éducationnels prévus à l’article 23. Elle donne lieu à une interprétation qui établit les paramètres selon lesquels les droits constitutionnels des minorités linguistiques doivent être respectés. Les appelants, un groupe de parents franco-albertains, soutiennent qu’il existe un nombre suffisant d’enfants de la minorité francophone à Edmonton pour justifier l’instruction en français et l’obtention d’établissements de langue française équivalents à ceux de la majorité et financés par les fonds publics[60]. L’ACFO, l’AFCSO, l’AEFO et la Fédération des francophones hors Québec (FFHQ) sont admises comme parties intervenantes lorsque l’affaire est portée devant le plus haut tribunal du pays. Le factum que prépare l’avocat Paul Rouleau au nom des organismes franco-ontariens reprend la logique du jugement que la Cour d’appel de l’Ontario a rendu en 1984, à savoir que l’article 23 de la Charte accorde aux minorités de langue officielle le droit de gérer leurs propres institutions scolaires[61]. Dans son jugement, la Cour suprême du Canada accorde une interprétation large à l’article 23 en stipulant que « [l]orsque le nombre le justifie, l’art. 23 confère aux parents appartenant à la minorité linguistique un droit de gestion et de contrôle à l’égard des établissements d’enseignement où leurs enfants se font instruire[62] ». La Cour tente de « remédier, à l’échelle nationale, à l’érosion progressive des minorités parlant l’une ou l’autre des langues officielles » et d’« appliquer la notion de “partenaires égaux” des deux groupes linguistiques officiels dans le domaine de l’éducation[63] ».

Déjà en 1990, il est évident que la cohabitation des deux philosophies de l’éducation à l’intérieur de la structure scolaire établie dans la région d’Ottawa-Carleton sera un échec. Cela rend donc nécessaire l’élaboration d’un nouveau modèle de gestion scolaire et son application partout dans la province. Les démarches entreprises par le réseau associatif, en collaboration avec le gouvernement provincial, font la promotion d’une vision de l’école franco-ontarienne permettant la réalisation d’une certaine conception de l’idéal culturel et institutionnel de la collectivité, conception issue d’un compromis entre les différentes factions qui la composent.

Désirant se conformer à la décision de la Cour suprême dans l’affaire Mahé, le nouveau gouvernement néodémocrate, sous la gouverne de Bob Rae, annonce le 14 novembre 1990 la mise sur pied du Groupe consultatif sur la gestion de l’éducation en langue française. Celui-ci a pour but de recommander des structures qui garantiront que tout citoyen visé par l’article 23 de la Charte puisse voter pour un conseiller scolaire de langue française doté de pouvoirs décisionnels. Le Groupe consultatif a aussi le devoir de conseiller la Province sur l’établissement de conseils scolaires de langue française en Ontario. Présidé par Tréva Cousineau, membre du conseil séparé de Timmins de 1969 à 1983 et présidente provinciale et directrice générale de l’ACFO, le Groupe publie son rapport en octobre 1991. Il prévoit, pour la première fois, la création de deux conseils scolaires de langue française dans chacune des six régions telles que définies par le ministère de l’Éducation : un conseil régional d’écoles séparées catholiques de langue française et un conseil régional de l’éducation (non confessionnel) de langue française.

Dans son rapport sur les recommandations du Groupe Cousineau, l’AEFO juge qu’une telle structure permettra une souplesse qui s’annonce essentielle pour répondre à la diversité idéologique et culturelle de la communauté. Elle permettra aux parents qui désirent envoyer leurs enfants et contribuer au système public de le faire[64]. Lorsqu’elle soumet son mémoire au Groupe consultatif, l’AFCSO exige le respect « de cette dualité qui caractérise l’ensemble des visions de l’avenir de la communauté franco-ontarienne[65] ». Le secteur public de l’organisme estime qu’un regroupement d’écoles catholiques et publiques sous une seule structure viendrait « trahir la mission même de l’école et le but de l’éducation[66] ». Ce discours très chargé témoigne de la concurrence qui existe entre le secteur public et son homologue catholique. Les deux secteurs appuient d’ailleurs deux systèmes scolaires en accord avec leur philosophie respective. Ils réclament l’indépendance et le contrôle dont ils ont besoin pour évoluer sans risquer de compromettre leurs convictions spirituelles et linguistiques. L’AFOCEC est du même avis. Malgré les transformations qui s’opèrent au sein de la société ontarienne, les catholiques francophones attachent beaucoup d’importance aux « valeurs religieuses et culturelles que l’on retrouve dans les écoles catholiques de langue française[67] ». En fait, 80 % des étudiants francophones reçoivent leur éducation dans ces établissements en 1991, constate l’AFOCEC[68]. Déposé le 3 septembre 1991, le Rapport Cousineau n’aura aucune suite, ce qui peut s’expliquer par la conjoncture politique particulière liée à l’action du nouveau gouvernement.

En effet, dans le contexte d’une récession montante, le NPD introduit des coupures dans les programmes sociaux et instaure un « Contrat social » qui impose un gel de salaires dans le secteur public (Gidney, 1999, p. 168-169). Il ne tentera pas de remodeler le système scolaire, mais décide plutôt d’établir la première Commission royale d’enquête sur l’éducation en Ontario depuis la Commission Hope (1945-1951). Dans le contexte du « Contrat social », la Commission a le mandat de présenter un plan en vue de changer le système scolaire et de doter tous les élèves des outils nécessaires pour leur développement personnel et professionnel.

Les organismes franco-ontariens lui soumettent des mémoires dans lesquels ils proposent un système « géré au complet et de façon autonome pour la communauté franco-ontarienne et par la communauté franco-ontarienne[69] » et une structure souple pour en refléter la diversité. L’AFCSO préconise un système scolaire qui rende possible la réalisation de ses deux « visions »[70]. Par ailleurs, le défi que la Commission a à relever est d’assurer une éducation et des services de qualité égale pour répondre aux disparités culturelles, raciales, linguistiques et religieuses au sein de la communauté franco-ontarienne, « sans pour autant homogénéiser le produit au point où personne ne s’y retrouve, ni ne s’y identifie[71] ». Ainsi, l’objectif, en 1995, n’est plus de revendiquer un conseil scolaire homogène à deux sections, mais d’établir des conseils scolaires de langue française catholiques et publics autonomes, et couvrant des territoires géographiques conformes à la démographie de la population franco-ontarienne[72].

En 1995, le contexte politique est marqué par l’élection du gouvernement conservateur de Mike Harris qui promet d’éliminer progressivement le déficit annuel, de comprimer les dépenses et la portée des programmes sociaux, de réduire le fardeau de la dette et le niveau d’imposition des contribuables, ainsi que la taille de l’appareil étatique. Avec un slogan électoral très évocateur, Harris entreprend une « Révolution du bon sens ». Deux séries de compressions budgétaires se heurtent à une opposition forte de la société. Le gouvernement procède à une importante restructuration du milieu scolaire, entre autres[73] (Gidney, 1999). En 1995, il y a quatre conseils scolaires de langue française dans la province : le Conseil scolaire public d’Ottawa-Carleton (CEPOC); le Conseil des écoles catholiques de langue française d’Ottawa-Carleton (CECLF-OC); le Conseil des écoles françaises de la communauté urbaine de Toronto (CEFCUT); le Conseil des écoles catholiques de langue française des comtés unis de Prescott-Russell (CECLF-PR). En plus de ces quatre conseils, quarante-deux SLF sont actives au sein des conseils scolaires catholiques de langue anglaise et vingt-deux au sein des conseils publics. Au total, 96 444 élèves reçoivent un enseignement en langue française[74]. En février 1995, le ministre de l’Éducation, Dave Cooke, annonce qu’un groupe d’étude composé de quatre membres et présidé par John Sweeney, ancien député et ministre du gouvernement ontarien, est chargé de déterminer de nouvelles limites territoriales pour effectuer une restructuration de tous les conseils scolaires de la province. Dans le cadre des audiences du Groupe d’étude sur la réduction du nombre de Conseils scolaires en Ontario, l’AFCSO soumet un mémoire dans lequel elle souligne qu’il appartient à chaque système d’être « fidèle à sa mission et à son engagement envers la francophonie ainsi qu’à sa spécificité éducationnelle[75] ». Elle recommande que toute la province soit couverte par chacune des cartes scolaires : catholique de langue française et publique de langue française[76].

Inspirée des groupes d’intervenantes et d’intervenants en éducation, l’AEFO, à son tour, évalue le nombre de conseils scolaires de langue française potentiels à quinze : dix catholiques et cinq publics comptant chacun un minimum de 5 000 élèves. Elle note la nécessité de créer un système de conseils scolaires reflétant les différentes orientations culturelles, identitaires et idéologiques de la collectivité franco-ontarienne, tout en fournissant des ressources financières et des services équivalents à ceux que reçoit la population de langue anglaise[77]. Enfin, lorsque le Groupe d’étude publie son rapport, il recommande la création « d’un réseau complet de conseils scolaires de langue française[78] », comprenant onze conseils scolaires catholiques et quatre conseils scolaires publics. Les organismes s’en réjouissent. Non seulement l’assimilation sera freinée sinon arrêtée, mais cette structure saura « solidifier l’esprit d’appartenance à une communauté francophone en Ontario[79] », de soutenir l’AEFO.

Toujours dans le contexte de la Révolution du bon sens et des compressions budgétaires, Mike Harris met sur pied, à partir du 30 mai 1996, le Comité « qui fait quoi », présidé par David Crombie, ancien maire de Toronto. Ce comité a le mandat d’examiner « qui fait quoi » en matière de prestations et de financement des services gouvernementaux (Gérin, 1998, p. 198). À la publication de son rapport, l’AFCSO se réjouit du fait qu’il réponde positivement aux demandes de la communauté franco-ontarienne, vieilles maintenant de deux décennies : la « [g]estion complète et partout sur le territoire, [le] financement équitable partout en province, [la] reconnaissance de la dualité confessionnelle et non confessionnelle de notre communauté[80] ». Par ailleurs et malgré le climat de compressions, c’est dans ce contexte que la gestion scolaire pleine et entière voit le jour en 1997. L’ambitieuse réforme du système scolaire, annoncée par le ministre de l’Éducation, John Snobelen, le 13 janvier 1997, propose l’agrandissement du territoire des quatre conseils existants et l’augmentation du nombre total de conseils scolaires de langue française à onze : sept catholiques et quatre publics[81]. Pour l’AEFO, ces changements donneront enfin le pouvoir aux Franco-Ontarien(ne)s d’être « maîtres chez [eux] » et d’« édifier un nouveau projet de société pour la francophonie ontarienne[82] », logique à laquelle s’identifie aussi l’ACFO[83]. L’AFOCEC et l’AFCSO accueillent à leur tour avec enthousiasme le projet de loi et elles soulignent son caractère historique qui « corrige des torts faits aux francophones […] et francophones catholiques[84] ».

La création des conseils de district exigée par le réseau associatif devrait tenir compte des particularités économiques, culturelles, historiques et religieuses qui existent au sein des communautés. Le nombre total de conseils scolaires est ainsi porté à douze[85]. Le 23 avril 1997, la Loi de 1997 réduisant le nombre de conseils scolaires crée douze conseils scolaires de langue française : huit catholiques et quatre publics. Ils sont mis en oeuvre à partir du 1er janvier 1998. Les conseils catholiques sont : Nord-Est, Nipissing, Moyen-Nord, Grand-Nord-Ouest, Sud-Ouest, Centre-Sud, Est et Centre-Est. Les conseils scolaires publics sont : Nord-Est, Nord-Ouest, Centre-Sud et Sud-Ouest, Est[86]. Dans le cadre de la restructuration massive du système scolaire, l’AFCSO et l’AFOCEC décident de se dissoudre, afin de permettre la création de deux nouvelles associations de conseillères et de conseillers scolaires[87]. En date du 1er avril 1998, les conseillères et les conseillers des douze conseils scolaires francophones sont désormais regroupés au sein de deux associations provinciales : l’Association des conseillères et des conseillers scolaires des écoles publiques de l’Ontario (ACEPO) et l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques (AFOCSC)[88].

⁂

Bien qu’elle partage une même vision globale de l’école, la communauté des organismes oeuvrant en éducation se caractérise par un pluralisme idéologique et culturel. La religion catholique, qui était la pierre angulaire de l’organisation sociale du Canada français quelques décennies plus tôt, y occupe toujours un rôle important, quoique contesté. Mise en évidence depuis le parachèvement et la création des douze conseils scolaires, la place qu’occupe le référent religieux dans les représentations identitaires et culturelles des Franco-Ontariens observables à partir de l’école relève une collectivité plutôt polarisée.

Les chercheurs qui s’intéressent à l’Ontario français ont souvent postulé que les années 1960 sont celles de l’éclatement du Canada français et que, par conséquent, dans bien des cas, les Franco-Ontariens ont largué leur identité et leur mémoire canadiennes-françaises au profit d’une nouvelle identité. L’élément religieux fut souvent relégué au second plan au cours de ces années. À la lumière de notre étude, il semble que la communauté franco-ontarienne soit loin d’avoir été liquidée après les années 1960. Le réseau associatif, l’une des composantes principales de l’espace public franco-ontarien, avec les institutions scolaires, nous aide à comprendre l’évolution de l’Ontario français après la Révolution tranquille. Il ne faut pas conclure que de profondes ruptures ne sont pas survenues au chapitre de la catholicité du réseau institutionnel. Il ne faut pas non plus affirmer que les catholiques adhèrent tous de la même façon au référent catholique dans leur représentation identitaire. Au contraire, il faut plutôt retenir qu’il existe une grande complexité dans la relation qu’entretient le réseau associatif de l’Ontario français avec la dimension religieuse de ses institutions. Ses activités et ses discours font ressortir l’importance du débat entourant la confessionnalité du nouveau système scolaire. Retenons, entre autres, les divisions qui existent entre les associations, et même à l’intérieur des associations, en ce qui a trait à la place qui devrait revenir au référent religieux dans la structure institutionnelle scolaire franco-ontarienne.

Tout compte fait, une « référence », au sens de Fernand Dumont (1993), semble s’être maintenue, non sans tensions, dans la collectivité franco-ontarienne et c’est aussi le cas, dans une certaine mesure, de la dimension religieuse qui en avait longtemps été le fondement. Avant 1969, il était difficile de concevoir des institutions pour la collectivité en marge du référent religieux. La « référence » aurait pu être repensée en conservant tous les autres éléments de la « tradition », mais en excluant la religion. Or cela n’a pas été le cas, du moins pas pour tous les Franco-Ontariens. Il n’en demeure pas moins que la religion « référentielle » qui allait de soi pour tout le monde, cinquante ans plus tôt, est fragilisée par l’opposition de plusieurs acteurs. Le pluralisme idéologique de la collectivité franco-ontarienne qui caractérise de plus en plus son espace public est l’un des facteurs qui sont venus remettre en cause la persistance de la référence religieuse, mais sans jamais en avoir totalement raison. La valorisation croissante du pluralisme culturel et idéologique fait en sorte que l’élaboration d’un projet collectif commun, fondé sur le partage de références culturelles, mémorielles et religieuses, devient plus difficile. Les écoles publiques sont peuplées de francophones canadiens de toutes les religions et de toutes les origines culturelles, qui ne partagent pas nécessairement la même opinion sur les éléments nécessaires à leur enracinement culturel et mémoriel, mais qui s’entendent sur leur enracinement linguistique. Les écoles catholiques sont peuplées de francophones qui, pour certains, prônent la religion catholique pour des motifs spirituels et, pour d’autres, associent la religion catholique à un héritage d’ordre culturel qu’ils veulent conserver et transmettre. Dans ce dernier cas, la religion demeure « référentielle ». Bien que, par le passé, l’historiographie ait eu tendance à écarter la question religieuse, nous avons montré qu’un véritable débat de société a eu lieu entre 1980 et 1998 sur la place que doit occuper la religion dans le développement institutionnel et, plus largement, dans le processus de construction identitaire de l’Ontario français.

Parties annexes

Annexe

Table des sigles

Note biographique

Danika Gourgon est candidate au doctorat en histoire à l’Université d’Ottawa. Mes recherches actuelles portent sur l’histoire de la question scolaire dans les francophonies hors Québec. Je m’intéresse plus particulièrement au rôle que les communautés minoritaires et leurs réseaux associatifs attribuent à l’éducation de langue française depuis la fin des années 1960.

Notes

-

[1]

NDLR : Une table des nombreux sigles utilisés dans les pages qui suivent peut être consultée en fin d'article (p. 154).

-

[2]

« Procès-verbal du 34e congrès annuel de l’Association française des conseils scolaires de l’Ontario », Cornwall, mars 1978, CRCCF, Fonds AFCSO, C11/21/4.

-

[3]

AEFO, « Un grand pas pour l’éducation en français », En bref, no 142, 30 mars 1983, p.1, CRCCF, PER648.

-

[4]

André Cloutier, « Résumé de certaines activités de l’Association canadienne-française de l’Ontario (ACFO) présenté aux délégués de l’assemblée annuelle de l’Association française des conseils scolaires de l’Ontario (AFCSO) », 24 avril 1983, p.1, CRCCF, Fonds ACFO, C2[6]/17/5.

-

[5]

Guy Matte, « Gestion scolaire. L’AEFO ne croit plus aux promesses », Entre nous, vol. 14, no 5, mai 1982, p.1, CRCCF, PER314.

-

[6]

Rolande Soucie, « L’enseignement en français en Ontario : revue des problèmes courants », décembre 1982, p.18, CRCCF, Fonds AFCSO, C11-6/37/5.

-

[7]

André Cloutier, « Résumé de certaines activités de l’Association canadienne-française de l’Ontario (ACFO) présenté aux délégués de l’assemblée annuelle de l’Association française des conseils scolaires de l’Ontario (AFCSO) », 24 avril 1983, p.1, CRCCF, Fonds ACFO, C2[6]/17/5.

-

[8]

ACFO, « Procès-verbal de la rencontre de concertation tenue le samedi 5 février à l’hôtel Voyager à North Bay », 5 février 1983, CRCCF, Fonds ACFO, C2-46/1/14.

-

[9]

ACFO, « Franco-Ontariens Want Their Right to Manage and Control Their Schools to be Recognized by the Government of Ontario », communiqué de presse, 25 mai 1983, CRCCF, Fonds ACFO, C2-46/1/14.

-

[10]

« Exposé des faits et des questions des droits des intervenants : ACFO, AEFO, Augustin Desroches, Gilberte Brisson, Yolande Bélander et Aldéric Godin », 1983, p.5-16, CRCCF, Fonds ACFO, C2-46/1/14.

-

[11]

AEFO, « Le NPD à la défense des droits des Franco-Ontariens », En bref, no 152, 10 novembre 1983, p.4, CRCCF, PER648. AFCSO, « Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration les 21, 22 et 23 octobre 1983 à l’Auberge du Mont-Gabriel », 21 octobre 1983, 31 p., CRCCF, Fonds AFCSO, C11-9/24/23.

-

[12]

Reference Re Education Act of Ontario (1984), 47 D.L.R. (4th)

-

[13]

ACFO et AEFO, « Une victoire historique », communiqué de presse, 27 juin 1984, CRCCF, Fonds ACFO, C2[6]/3/13; André Cloutier, « Rapport du président général pour l’année 1982-1984 », août 1984, CRCCF, Fonds ACFO, C2[6]/2/7.

-

[14]

AEFO, « Droits en éducation pour les francophones : victoire historique », En bref, no 164, 6 septembre 1984, CRCCF, PER648.

-

[15]

Education Act of Ontario and Minority Language Education Rights (1984) 47 O.R., p. 28-33.

-

[16]

Education Act of Ontario and Minority Language Education Rights (1984) 47 O.R., p. 51-56.

-

[17]

Guy Matte, « Chronique du président », En bref, no 172, 1 octobre 1985, CRCCF, PER648.

-

[18]

William G. Davis, « Notes pour une déclaration de l’Honorable William G. Davis Premier Ministre de l’Ontario à l’Assemblée Législative de l’Ontario sur la politique en éducation », 12 juin 1984, p.3, CRCCF, Fonds ACFO, C2[6]/34/6.

-

[19]

AEFO, « Mémoire à la Commission de planification et de mise en oeuvre des changements dans la gestion et l’administration de l’enseignement secondaire en Ontario », novembre 1984, p. 5, CRCCF, Fonds ACFO, C2[6]/34/10.

-

[20]

Guy Matte, « Chronique du président », En bref, no 171, 29 novembre 1984, CRCCF, PER648.

-

[21]

AFCSO, « Transcription de la présentation de l’AFCSO devant le Comité de développement social face au projet de Loi 30 sur le parachèvement du système des écoles séparées catholiques », Ottawa, 23 août 1985, p. 9-11, CRCCF, Fonds ACFO, C2[6]/34/7.

-

[22]

AEFO, « Mémoire à la Commission de planification et de mise en oeuvre des changements dans la gestion et l’administration de l’enseignement secondaire en Ontario », novembre 1984, p. 12, CRCCF, Fonds ACFO, C2[6]/34/10. ACFO, « Mémoire sur le parachèvement du système des écoles séparées présenté à la Commission de planification et de mise en oeuvre », 29 novembre 1984, p. 4, CRCCF, Fonds ACFO, C2[6]/34/10.

-

[23]

Gérard Bertrand, « Mémoire présenté au Comité permanent du développement social concernant le projet de Loi 30 », 22 août 1985, p. 1, CRCCF, Fonds ACFO, C2[6]/34/7.

-

[24]

ACFO, « Mémoire sur le Projet de loi 30 présenté au Comité de l’Assemblée législative sur le parachèvement du système scolaire séparé », 22 août 1985, p. 1, CRCCF, Fonds ACFO, C2[6]/34/7.

-

[25]

ACFO, « Mémoire sur le parachèvement du système des écoles séparées présenté à la Commission de planification et de mise en oeuvre », 29 novembre 1984, p. 1, CRCCF, Fonds ACFO, C2[6]/34/10.

-

[26]

Ibid., p. 2.

-

[27]

ACFO, « Un plan de développement pour la communauté franco-ontarienne », dépliant, septembre 1984, CRCCF, Fonds AEFO, C50-7.

-

[28]

Ibid., p. 3.

-

[29]

Ibid., p. 4.

-

[30]

« La réussite repose sur la coopération », Bulletin de la Commission de planification et de mise en oeuvre, vol. 2, no 3, novembre 1985, p. 5, CRCCF, Fonds ACFO, C2[6]/34/10.

-

[31]

W.T. Newnham, « Message du président », Bulletin de la Commission de planification et de mise en oeuvre, vol. 2, no 3, novembre 1985, p. 5-6, CRCCF, Fonds ACFO, C2[6]/34/10.

-

[32]

« Présentation au Comité spécial de l’assemblée législative sur l’éducation - Les Franco-Ontariens et les Franco-Ontariennes devant les grandes questions de l’éducation en Ontario », novembre 1988, p.5, CRCCF, Fonds AFCSO, C11- 9/16/15.

-

[33]

Ibid.

-

[34]

« Consolider l’avenir : le rapport du comité d’étude sur la gestion de l’éducation en langue française dans le comté de Simcoe », mai 1989, p. V, CRCCF, Fonds ACFO, C2[6]/34/4.

-

[35]

Ministère de l’Éducation de l’Ontario, Rapport du Comité d’étude pour l’éducation en langue française d’Ottawa-Carleton, 1987, p. 42.

-

[36]

« Réflexion sur la mise en oeuvre possible d’un conseil d’éducation en langue française dans la région d’Ottawa-Carleton. Document préparé par la communauté francophone de l’école Gabrielle-Roy », avril 1987, p. 13, CRCCF, Fonds ACFO, C2[6]/33/8.

-

[37]

Ibid.

-

[38]

« Réaction au document de consultation publié par le comité chargé d’étudier la mise en oeuvre du conseil scolaire de langue française de Toronto présentée par l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens, AEFO - North York élémentaire publique, AEFO - North York secondaire publique, AEFO - Toronto élémentaire publique, AEFO - Toronto secondaire publique », 18 janvier 1988, p. 11-13, CRCCF, Fonds AEFO, C50-12/3/12.

-

[39]

« Mémoire conjoint présenté au Comité d’étude des conseils scolaires de Prescott-Russel », 26 mars 1987, p. 5-6, CRCCF, Fonds AEFO, C50-12/2/23.

-

[40]

ACFO, « La présidente de l’ACFO rencontre le Premier ministre de l’Ontario », communiqué, 17 janvier 1990, p. 1, CRCCF, Fonds ACFO, C2[6]/34/2.

-

[41]

ACFO, « Un plan de développement pour la communauté franco-ontarienne », dépliant, septembre 1989, CRCCF, Fonds AEFO, C50-7.

-

[42]

Laurent Joncas, « Chronique du président », En bref, no 329, 21 mai 1993, CRCCF, PER648. Roger Régimbal, « Chronique du président », En bref, no 394, 21 février 1997, CRCCF, PER648.

-

[43]

Simone Abouchar, « Les "Néo-Canadiens" et l’école de langue française en Ontario », Entre nous, vol. 22, no 2, décembre 1989, p. 12, CRCCF, PER314.

-

[44]

Ibid.

-

[45]

Fleurette Léger, « Position de l’Association franco-ontarienne des conseils d’écoles catholiques présentée à l’Enquête ministérielle sur l’enseignement religieux dans les écoles publiques élémentaires », 20 septembre 1989, p. 1, CRCCF, Fonds ACFO, C2-64/1/1.

-

[46]

Entrevue avec Monique Génier, présidente provisoire de l’AFOCEC, p. 1, 1988, CRCCF, FAFCSO, C11-7/10/14.

-

[47]

AFOCEC, « Mémoire - Sommaire », 1990, p. 2, CRCCF, Fonds AFCSO, C11-7/10/14. AFOCEC, « Éducation catholique en langue français, On y croit...! », dépliant, 1990, CRCCF, Fonds AFCSO, C11-7/10/14.

-

[48]