Résumés

Résumé

Ne présentant pas directement son œuvre photographique et littéraire, commencée en 1990, Éric Rondepierre s’attache plutôt à en pointer quelques aspects en prenant en considération des commentaires, des fictions, qui ont une relation plus ou moins nécessaire avec cette œuvre, et dont il se servira pour en montrer les enjeux. Envisageant le cinéma comme un paysage après la bataille, un champ de fouilles à sa disposition, Rondepierre mettra l’accent sur ce que ce champ produit dans d’autres médias et, dans cette perspective, évoquera ce qu’il a extrait de ce corpus filmique — archives, montages, récits, mythologies personnelles… — pour son œuvre.

Mots-clés :

- Photographie,

- Littérature,

- cinéma,

- image,

- détail,

- tache,

- Arthur Conan Doyle,

- Roland Barthes

Abstract

Without directly showing his photographic and literary work, starting from 1990, Éric Rondepierre instead aims to point out a few of its aspects, taking into consideration comments, fictions, that have more or less a necessary relationship with his work, and its implications. Seeing the cinema as a landscape after the battle, an excavation site at his disposition, Rondepierre puts emphasis on what that site produces in other medias and, in this regard, discusses what he took from the filmique corpus — archives, edits, narratives, personal mythologies… — for his work.

Keywords:

- Photography,

- Literature,

- cinema,

- picture,

- detail,

- Speck,

- Arthur Conan Doyle,

- Roland Barthes

Corps de l’article

Comme le titre de mon article l’indique, je ne présenterai pas directement mon œuvre photographique. Je m’attacherai à en pointer quelques aspects en considérant des commentaires, des fictions, ayant une relation plus ou moins nécessaire avec elle, et dont je me servirai pour en présenter les enjeux[1]. Dans le même registre, je considère le cinéma comme un paysage après la bataille, un champ de fouilles à ma disposition. Partant, je mettrai l’accent sur ce que le champ ainsi défini produit ailleurs, dans d’autres médias. Dans cette perspective, j’évoquerai ce que j’ai pu extraire de ce corpus filmique pour en faire mon miel : photographies, récits, images numériques, montages, biographèmes, mythologies personnelles, autofictions, etc.

L’origine

Fig. 1

Le premier ouvrage dont je ferai mention est Moires, paru aux éditions Filigranes en 1998. Dans ce livre, le narrateur fait des recherches dans les archives d’une cinémathèque. Par ailleurs, il vit en communauté avec d’autres personnages (Elizabeth, Theo, Black,…), à Montréal. C’est la toile de fond sur laquelle se détache le travail du narrateur à partir du cinéma (comme souvent, dans mes premiers livres, je me sers de fictions pour parler de mon travail). Le livre est composé de vingt-deux textes[2] plus ou moins indépendants présentés sous forme de cahiers non reliés auxquels correspondent un titre et une image « enfermée dans le dépliant du texte » (Rondepierre, Millet, et Rancière 2015, 81).

Fig. 2

Le cahier n°1 a pour titre : L’Origine et le n°2 : Le Ruban. Ces deux chapitres constituent un prélude à la trame narrative évoquée, une sorte de retour en arrière dans la vie du narrateur qui s’explique sur les origines de son geste « artistique ». Dans le premier texte, il parle d’un morceau de pellicule qu’il a conservé pendant trente-cinq ans provenant d’un film 16 mm qu’il a monté, scénarisé, et dans lequel il a joué vers l’âge de 15 ans le rôle principal, celui de Sherlock Holmes. Dans le deuxième texte, il analyse sommairement la nouvelle dont ce film est l’adaptation.

La photo a été prélevée sur la bande, la fine lamelle noire et blanche, cette pellicule perforée de 16 mm de largeur, qui se gonfle et à laquelle je rends hommage pour m’avoir suivi dans tous mes déménagements, avoir résisté à toutes mes errances, à toutes mes humeurs destructrices et oublieuses, depuis plus de trente ans .

(Rondepierre 1998, 4)

Fig. 3

En fait, cette photo n’est pas dans le livre,[3] mais le narrateur la décrit. En regardant ce morceau de pellicule de plus près, on y voit en contre-plongée un adolescent, les mains sur les hanches, habillé d’un manteau sombre dans un intérieur très peu défini. Le narrateur dit : « Je ressemble à Éric Rondepierre, mais en plus jeune, plus présent, plus “au monde”. Pourquoi ressemble-t-il au personnage de cette pellicule ? Parce que c’est lui avec trente-cinq ans de moins.

Fig. 4

Il s’agit donc d’une photo de l’artiste adolescent prise à l’occasion d’un tournage. Au-delà de l’anecdote, je me suis aperçu - avec ce souvenir, survenu trente-cinq ans après (on est en 1998) - que le geste de sauver un morceau de pellicule de la poubelle et de me l’approprier envoyait quelque chose vers l’avenir et que ce morceau de pellicule résilient témoignait du type d’opération qui présidait à ce que j’appelle mes « reprises de vue » : la soustraction de quelques photogrammes au ruban filmique, l’extraction de chutes, le prélèvement d’image de film. Le photogramme comme objet dérobé, montré, exposé, est la matière des quinze premières années de ma production photographique, il est présent dès 1965 et je ne m’en étais pas douté[4]. Je soulignais dans Moires (par une sorte de prophétie à rebours) l’archéologie d’un geste qui pourrait jouer le rôle d’un événement fondateur. Ce geste (c’est l’hypothèse du narrateur de Moires) commencerait et commanderait, comme le veut l’archive, en programmant la suite.

Le titre de la nouvelle de Conan Doyle est The Speckled Band. Ce texte tient pour moi de l’archive ne serait-ce que dans la mesure où il vient à la place d’une défaillance mémorielle[5]. Comme je n’ai ni souvenir, ni accès à ce film (dont je ne sais même pas s’il existe encore), j’ai eu l’idée de relire la nouvelle (en sachant que j’en avais fait l’adaptation avec un camarade). C’est à la lecture de cette nouvelle que le chapitre de Moires titré Le Ruban est consacré. Je considère ce titre anglais comme une anticipation, condensée en deux mots, de ma pratique de l’archive filmique, du moins dans les quinze premières années.

Fig. 5

Naturellement, je ne soutiens pas que Conan Doyle parle de mon travail, ni même du cinéma[6]. Je livre une construction a posteriori (l’origine, de toute façon, est toujours une construction a posteriori). Sherlock Holmes (dont j’incarne le personnage à l’écran) en est un bon exemple : méthode déductive qui remonte du crime à son origine, par une sorte d’analyse à rebours dont les traces fournissent la matière première[7].

Examinons ce titre de plus près et voyons en quoi il peut annoncer quelque chose du travail qui est le mien depuis maintenant vingt-sept ans. Le ruban moucheté, ou la bande mouchetée selon la traduction[8]. L’énigme de la nouvelle policière tient dans le titre. La victime, avant de mourir, prononce ces mots : « la bande !, la bande mouchetée ! ». Quand on comprend le sens du titre, l’énigme est résolue, le crime élucidé.

Fig. 6

Considérons les deux mots séparément.

« SPECKLE » : moucheter. Speck : « un ensemble de taches d’une autre couleur que celui du fond ». Speck renvoie à la tache, au grain, à la poussière dans l’œil, à la moucheture, à l’idée d’un peu, d’un évènement minuscule mais qui vient déranger l’ordre d’un ensemble. La tache et la mouche ont une connotation qui nous renvoie au registre du dommageable - speck signifie aussi « défaut ».

Speckle renvoie donc au champ sémantique de l’atteinte, par une souillure minimale : tacheter, moucheter, piquer, taveler, marquer. Un fruit est tavelé, mais aussi une image : « Figurez-vous une de ces photographies jaunies, tavelées, piquées de chiure de mouches. » La citation de Bernanos (Un Crime, (1935)) est intéressante parce qu’elle associe le défaut, la mouche et l’image. La mouche, traditionnellement, fréquente les excréments, la pourriture, le cadavre. L’appellation vernaculaire de « mouche à merde » est parlante, à cet égard[9]. Quand la mouche ou la tache interviennent sur une surface, une peau (comme celle d’un fruit ou d’une image), le ver est dans le fruit, il y a quelque chose qui cloche. On dira que, dans le paradis des images d’un film, par exemple, la tache introduit une sorte de péché, une faille, un trouble.

En 1993, Philippe Dubois a écrit un texte sur mes deux premières séries (ma première exposition date de 1992) : « Éric Rondepierre ou le photogramme dans tous ses états (entre la tache et la trame) » (Dubois 1993, pp. 28-35). Dans ce long article, il défend l’idée que mon objet est le photogramme qui fait tache. Par exemple, mes premières images (série « Excédents »), issues de films étrangers, montrent des surfaces rectangulaires entièrement noires dont seul le sous-titre de la version originale a survécu. Il s’agit d’une coupure microscopique de quelque 24e de seconde dont on ne connait pas la raison d’être et qui fait tache dans l’économie du film. Une sorte de supplément, d’aberration, un défaut minuscule. Cette coupure involontaire, alliée au hasard des sous-titres, produit des effets de sens.

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Dans la deuxième série (« Annonces »), les images sont mouchetées de blanc. Ces taches apparaissent dans le mouvement du « dessin animé » des génériques de films (noms des acteurs, slogans…) qui va se constituer très rapidement sous nos yeux. En regardant au ralenti, image par image, je peux prélever le « texte » avant qu’il ne soit lisible, lorsqu’il n’est encore qu’une tache en formation dans l’image.

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17

Selon Philippe Dubois, la tache intervient à trois niveaux.

1/ Le choix du photogramme comme « tache théorique » puisque c’est une “tache aveugle” (le film vu est construit sur cette invisibilité : le photogramme disparait dans le mouvement du film).

2/ Le photogramme prélevé par mes soins « fait tache ». Il se soustrait par son hétérogénéité radicale de la masse des 200 000 photogrammes d’un film (« Excédents »).

3/ Le photogramme peut aussi être « taché », moucheté de taches blanches (« Annonces »).

Philippe Dubois ayant écrit ce texte au printemps 1993, il n’a pas pu avoir accès aux images que j’ai ramenées des États-Unis après l’été de cette même année. Il aurait pu ajouter cette série (« Précis de décomposition ») qui porte la tache à son pouvoir maximum de nuisance. Ce sont des images « malades », comme le dit Michel Poivert dans un texte récent (Poivert 2015, 11) : « Elles comportent toutes une tare, ce en quoi nous disons qu’elles sont malades, et cette tare les rend particulièrement fertiles sur le plan esthétique ».

Précis de décomposition, 1993-1995

Fig. 18

Fig. 19

Fig. 20

Moires, 1996-1998 (réalisé à Montréal)

Fig. 21

Fig. 22

Fig. 23

Fig. 24

Fig. 25

Jusqu’à présent, je n’ai fait que présenter mes images dans le rapport qu’elles entretiennent avec la tache. Je vais maintenant essayer de remonter un peu en amont et examiner la façon dont elles apparaissent, et comment je rentre en contact avec elles.

La tache possède une connotation morale négative, de même que la mouche est un parasite qui nuit, transmet les maladies, rôde autour des cadavres, etc.

Fig. 26

Si on regarde l’histoire de la peinture, la fonction de la mouche est toujours d’intérêt perceptif. Au-delà des valeurs négatives qui lui donnent sa couleur générale, elle concerne de près ou de loin la perception du tableau, et constitue une sorte de piège à regards. D’abord par son échelle : s’approcher d’elle revient à évacuer le reste du tableau et finalement la mouche elle-même dont on ne peut percevoir le détail (c’est le spectateur qui la crée). La deuxième chose intéressante est l’ambigüité de la mouche dans l’utilisation qui en est faite. On ne sait d’ailleurs pas à quel étage situer cette ambigüité : est-ce que la mouche est trompée par la peinture ou est-ce la mouche peinte qui trompe le spectateur ? Elle rejoue en cela le célèbre duel entre Zeuxis et Parrhasios dont l’enjeu est un trompe-l’œil[10].

Fig. 27

Autrement dit, en ne sachant pas si elle fait partie de l’image comme un élément figuratif parmi d’autres ou si elle se trouve posée sur ou devant l’image, comme un élément extérieur à celle-ci, la mouche nous introduit plus intimement à percevoir l’existence du support.

Fig. 28

Or, c’est toute l’ambigüité assumée par le Précis de décomposition, que de brouiller les limites entre ce qui porte atteinte à l’image de l’extérieur (du corps de l’image pourrait-on dire) et ce qui relève de l’économie de l’image proprement dite - celle-ci récupérant in fine, par la bande, les accidents du support pour les intégrer à son espace figuratif. Si les taches matérielles du support deviennent une composante idéelle de l’image, on dira que le hasard a bien travaillé. Voici quelques exemples de cette coïncidence.

Fig. 29

Fig. 30

Ces images sont des sortes de trompe-l’œil ; elles relèvent de ce qu’on appelle les « figurations naturelles »[11], à cela près qu’il s’agit d’artefacts livrés aux forces de la dégradation et de l’entropie. Néanmoins la formation aléatoire de la nouvelle image qui s’augmente de signes venus de l’extérieur obéit à ce que Thierry Lenain a pu appeler « le principe de dégradation congruente », dans le livre précis et détaillé qu’il a consacré à cette série (Lenain 1999). L’image qui suit est l’illustration presque pédagogique de ce principe puisqu’il induit une relation directe de défiance, entre une figure humaine présente à l’image et une créature formée par une empreinte aléatoire due à la corrosion du support.

Fig. 31

Cette indistinction entre l’extérieur et l’intérieur de l’image, ou entre l’image et ce qui n’est pas elle, on peut la retrouver dans certaines photographies, plus récentes (Parties Communes et Seuils). Ce ne sont plus les images et les marques inscrites sur leur support qui dialoguent, mais deux images issues de temps et de champs différents : une image prise par l’artiste dans son quotidien (2007) et une autre image prise dans un corpus filmique du cinéma muet (début du XXe siècle).

Fig. 32

Fig. 33

Mais, pour ce qui concerne la pièce nommée Seuil, le spectateur n’est pas très sûr que le personnage fasse partie de l’image ou qu’il soit photographié devant elle. Comme dans ces « transparences » utilisées au cinéma pour faire croire au spectateur que les acteurs sont dans un paysage alors qu’ils jouent dans un studio devant l’image projetée d’un paysage. Comme la mouche dans le tableau. Dehors ou dedans ?

Fig. 34

À propos de la relation ambigüe que l’on peut avoir avec la mouche ou la tache, le dernier aspect sur lequel je voudrais porter mon attention est le positionnement qu’elles impliquent dans mon travail et les choix concrets qui en découlent.

La mouche et la tache induisent un certain type de regard, apparemment contradictoire. Dans un premier temps, on ne décide pas de toucher une mouche, elle fait effraction dans votre sphère intime, vous subissez son contact, c’est elle qui vous touche. De la même façon, on dit « faire » une tache mais cette façon de dire occulte le caractère involontaire de la fabrication : la tache est un évènement qui survient, comme un accident, et par rapport auquel nous sommes davantage dans la position d’un spectateur que dans celle d’un acteur. Ma façon d’appréhender le film est basée sur une ambigüité de ce type.

Disons d’emblée que le film vu, montré, ne m’intéresse pas. Je plaide pour un film regardé. C’est pourquoi je m’intéresse au spectateur : c’est son regard qui fait advenir une image qui n’est pas dans le message du film (la mouche est dans l’œil du spectateur). Sa vision s’élabore contre le film montré. On peut parler d’un antiregard. Mais cet antiregard (et c’est là où la contradiction affleure) je ne peux l’effectuer que si une sorte de détail insignifiant pointe vers moi, spectateur. Disons que je le reçois malgré le film. Pour me faire comprendre, je reprendrai la distinction célèbre de Roland Barthes entre punctum et studium dans son livre sur la photographie (Barthes 1980). J’ai une relation avec le punctum (le document, le support, l’accident), alors que ce qui m’est montré relève du studium (la fiction, les personnages, le décor, etc.). Ajoutons : « dès qu’il y a punctum, dit Barthes, il y a un champ aveugle qui se crée » (Barthes 1980, 90). Je dirai que, pendant quinze ans, j’ai parcouru en tous sens ce champ aveugle. Tout ce que j’ai pris en photo pendant toutes ces années,pour des raisons différentes, ne m’était pas montré, et occupait les angles morts du dispositif. Ni les images noires, ni les taches blanches des effets spéciaux de bandes-annonces, ni les taches dues à la décomposition, ni même les intervalles entre deux images n’appartiennent à la lecture d’un film reçu dans une salle. Voici quelques exemples de la série Suite, où j’ai cadré deux moitiés d’images qui se suivent. Il ne s’agit plus d’un arrêt sur image, mais d’un arrêt entre deux images. Sauf projection défectueuse vous ne verrez jamais ces images décadrées dans un film.

Fig. 35

Fig. 36

Fig. 37

Barthes insiste sur la dimension hasardeuse et involontaire du punctum : « ce n’est pas moi qui vais le chercher (comme j’investis de ma conscience souveraine le champ du studium), c’est lui qui part de la scène comme une flèche et qui vient me percer » (Barthes 1980, 49). Champ lexical : blessure, piqure, marque, petit trou, petite tache, moucheture. « Le punctum d’une photo, c’est ce hasard qui, en elle, me point » (Barthes 1980, 49). Plus loin : « Certains détails pourraient me poindre. S’ils ne le font pas c’est sans doute qu’ils ont été mis là intentionnellement par le photographe » (Barthes 1980, 79). Ce point de détail n’est donc pas intentionnel et, ajoute Barthes, « probablement, ne faut-il pas qu’il le soit. Il se trouve dans le champ de la chose photographiée comme un supplément inévitable et gracieux » (Barthes 1980, 80). Ici, chaque mot compte, le dernier étant à entendre au sens théologique (la grâce tombe où elle veut). Poussons encore plus loin la contradiction : « [le punctum] c’est ce que j’ajoute à la photo et qui, cependant, y est déjà » (Barthes 1980, 89). Remplaçons « photographie » par « film » : on ne peut dire mieux. Cette addition paradoxale est, dans mon cas, préparée en amont par un dispositif de visionnage en biais qui élimine ou met en basse tension ce qui relève de l’imaginaire du film : l’action dramatique, les acteurs, la narration, le mouvement. Dans le ruban filmique, une petite tache vient alors vers vous, une petite « moucheture », une petite « coupure ». Sans vous être montrée, elle vient vers vous comme un lapsus, un élément involontaire du film qui vous atteint, et fait mouche[12].

Fig. 38

Fig. 39

En examinant le mot Band, je change le bestiaire. Passer de speckled à band revient à passer de la mouche au serpent (mais n’y étions-nous pas déjà ?). Dans la nouvelle, le mot band (ruban) résonne avec quatre figures : les Bohémiens (une bande de gens), le foulard (le ruban sur le front des Bohémiens), le cordon (de sonnette), la lanière (la laisse du chien, sa boucle) et enfin : le serpent (l’arme du crime). On peut les regrouper en deux catégories qui s’articulent autour d’un axe intérieur/extérieur. La première évoque la ressemblance, l’unité ; elle connote le confort, l’intérieur, le cercle, elle réunit (le cercle de famille, la chambre fermée…). L’autre inquiète, en renvoyant au registre de ce qui est étranger, lointain, dispersé et pluriel (la bande de bohémiens, les Indes, le beau-père…). La question classique de l’énigme policière serait : comment le dehors a-t-il pu faire irruption dans la chambre fermée, comment commettre le crime dans une pièce sans ouverture vers l’extérieur[13].

Un indice (l’odeur du cigare) tendrait à prouver qu’il y a entre les deux espaces une communication - je dirais un appel d’ER ou un courant d’ER (puisque ce livre, par un hasard objectif, m’offre l’honneur d’inscrire mes initiales sur sa couverture). Il s’agit d’une toute petite ouverture qui relie la chambre, non pas avec le dehors, mais avec une autre chambre (celle du beau-père). Holmes comprend que l’arme du crime (une vipère des marais) se faufile par cette ouverture pour piquer mortellement la jeune fille[14].

Je ne vais pas analyser la nouvelle, je m’attarde seulement sur le serpent[15], du seul point de vue qui m’intéresse, celui du cinéma.

Fig. 40

Je voudrais indiquer comment, dans la nouvelle de Conan Doyle, le serpent renvoie à la bande d’un film et au dispositif du 7e art. Précisons que le cinéma ne peut être nommé puisqu’il est né trois ans plus tard. Mais je le suggère par la collecte de quelques indications déposées dans le texte, de façon sans doute tout à fait fortuite. Dans Placement (Rondepierre 2008) je proposai une devinette. Je vous la soumets maintenant :

-Qu’est-ce qui ressemble à un ruban avec des taches ?

- qui se manifeste dans la nuit noire, dans une chambre obscure,

- d’abord par un « rayon lumineux », comme si on avait allumé « une lanterne sourde »,

- qui passe par une ouverture ménagée entre les deux pièces (quelqu’un s’en occupe derrière le mur),

- dont la place, le domicile est un coffre métallique,

- et qui est nommé à plusieurs reprises (aussi bien par celle qui va mourir que par le détective) : « le ruban (ou la bande) moucheté(e) ?

Comment ne pas penser au dispositif de projection d’une salle de cinéma ? Comment ne pas penser aux boîtes métalliques où les films « dorment » entre deux projections ? Comment ne pas penser au rayon lumineux d’un projecteur ? À la cabine d’un projectionniste ? Comment ne pas penser à la bande d’un film, à sa bande-image, une bande d’images, de vingt-quatre images par seconde ?

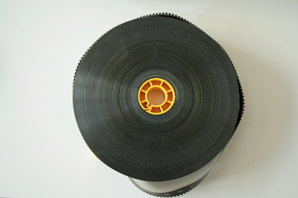

Fig. 41

Le film est un long ruban qui, comme le serpent, s’enroule sur lui-même. Il y a une certaine homologie formelle entre une bande de film (ou magnétique) et la fluence du serpent. Et nous avons dans le cercle de la bobine le serpent qui dort dans sa boite métallique. La bobine ne trahit pas le champ sémantique du mot band.

Fig. 42

Elle recouvre d’une forme close et circulaire qui relie ensemble (1er sens) un nombre considérable d’images disparates (2e sens). Le serpent établit les connexions, franchit le mur, relie l’intérieur à l’extérieur, les personnages entre eux, la vie et la mort. C’est lui le moteur du récit et « ça tourne ».

Fig. 43

Mais ça tourne mal. Non seulement parce que le mal est la bobine serpentine mais aussi parce qu’il est dans la bobine. Il est donc nécessaire que cela tourne mal, c’est-à-dire que le film meurt, finisse. En terre chrétienne, le serpent est l’emblème du mal, il témoigne du péché originel qui nous fait entrer dans le temps, la finitude, la mort. Comme les pellicules, nous sommes programmés pour mourir, et le cinéma est ce miroir qui nous fait assister à ce processus inéluctable. « Regardez-vous toute votre vie dans un miroir et vous verrez la mort travailler »[16]. Cette phrase célèbre de Cocteau ne dit rien de la finitude du miroir lui-même, de sa décomposition, de sa propre mort. Ce qui nous montre le travail de la mort peut aussi nous montrer, d’une façon « réfléchie », ce qu’il en est à son propre niveau. J’en proposais quelques aperçus dans ma série Précis de décomposition, en 1995, à la galerie Michèle Chomette (et au Museum of Modern Art de New York, peu après) au moment où sortait le livre de Jacques Derrida, Mal d’archive dont je soumettrai quelques phrases à votre attention[17].

« Pas de désir d’archive sans finitude radicale » (p. 38). Pas d’archive sans dehors, sans une extériorité qui assure la possibilité d’une répétition, d’une reproduction, d’une réimpression - la logique de la répétition étant liée à la pulsion de mort, donc à la destruction. « L’archive travaille toujours et a priori contre elle-même » (pp. 26-27). Derrida nomme à plusieurs reprises la « diabolique » pulsion de mort ; il s’ensuit un développement sur le Diable (le serpent), comme élément extérieur à Dieu, qui sert d’excuse à Dieu. Je cite la phrase qui, dans une certaine logique de la destruction, apporte de l’eau à mon moulin : « l’inépuisable ressource économiste d’une archive qui capitalise tout, y compris ce qui la ruine : le mal radical peut encore servir, l’infinie destruction peut être réinvestie… » (p. 28). Autrement dit, pour ce qui nous concerne, le travail de destruction, les marques du temps, tous ces éléments d’altération de l’image (cf. Précis de décomposition, Moires, Les trente étreintes) peuvent encore servir l’image, la transformer, lui ajouter une « plus-value ». L’image est alors « augmentée » et « justifiée » par l’artiste.

Dans mon travail, je considère le band, le ruban de l’image, comme une donnée matérielle, un phénomène concret qui a une vie, une naissance et une mort. C’est-à-dire un corps. Et comme tout corps il résonne des événements qui l’affectent, subit l’affront du temps qui passe à travers lui. Le péché c’est l’incarnation, une façon de dire le corps. C’est une banalité de dire que les images ont un support mais je l’ai prise au sérieux, cette banalité, et j’en ai fait l’axe principal de ma recherche. J’ai été aidé en cela par le cinéma, dont je rappelle qu’il est la seule pratique artistique où le support nous est dissimulé (on cache le corps[18]). J’ai parfois l’impression que le cinéma est mort avant d’avoir vécu dans la conscience du spectateur. Personne ne l’a vu mourir, car personne ne l’a vu en train de mourir (ce qui n’a rien à voir avec sa disparition programmée). Et si le spectateur ne voit jamais le corps du film, la tentation est grande pour un artiste, de voir et de montrer ce corps qui lui est dérobé. Je fais partie de ces gens, dont parle Oscar Wilde, qui résistent à tout sauf à la tentation (au serpent). Voir le corps du film donc, au risque de ne plus voir le film. L’alternative est simple. J’ai choisi mon camp c’est la raison pour laquelle je ne regarde jamais les films, je n’ai accès qu’à leur corps, avec mon antiregard.

Résumons : Si je veux voir le réel du corps, si je veux voir le ruban (le band), je dois supprimer l’imaginaire (la représentation, le temps, le mouvement, la narration, les personnages, etc.). Délaisser l’imaginaire au profit du réel (ce qui échappe au film montré[19]) implique d’y repérer les formes du mal : dysfonctionnements, déchets, contradictions, décalages, perversions vont dans mon sens. Les quinze premières années de mon travail photographique peuvent être vues comme une sorte de catalogue de ces données accidentelles, impondérables et aberrantes qui ne rentrent pas dans l’économie d’un film vu dans les conditions normales de projection.

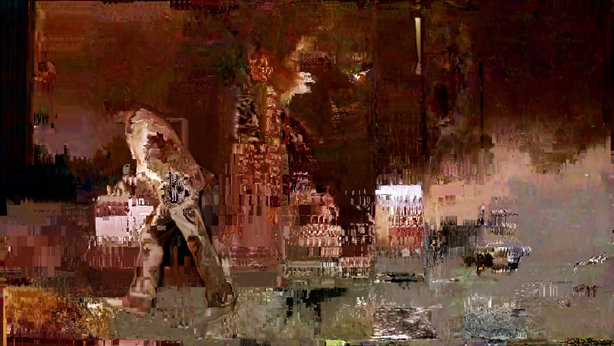

D.S.L. (2007) est une série intéressante à cet égard parce qu’elle vient corroborer tout ce que je viens de dire tout en s’en s’écartant sensiblement.

Fig. 44

Ce sont des images issues de films numérisés qui passent à la télévision (DSL = Digital Suscriber Line) dont les dysfonctionnements sont d’ordre technologique. Problèmes de diffusion, de flux, de débits sur la toile, de logiciels de lecture…. On y retrouve la petitesse du mal (phénomènes très courts dans le temps) mais une immatérialité nouvelle puisque non seulement il n’y a plus de support mais on pourrait dire qu’il n’y a pas non plus de suite d’images ; il y a un stock de pixels répartis suivant des lois que j’ignore.

Fig. 45

Ajoutez à cela, qu’il n’y a pas de « reprises de vue », pas d’appareil photo (ce sont des captures d’écran). La relation au film est plus lointaine. L’image, par ses déformations, est méconnaissable. Par ailleurs, il manque un élément important du dispositif Lumière : la pellicule, la bande. Nous avons affaire à un « texte traduit » dans un autre système, mais sans cette origine filmique, il n’y aurait rien.

Fig. 46

Fig. 47

Loupe/Dormeurs (1999-2002)

La pellicule apparait dans une série du début des années 2000 qui marque un changement. Pendant treize ans, je n’ai fait qu’effectuer des prélèvements sur la pellicule. Par la suite, je suis aussi intervenu par montage ou reconstitution.

Fig. 48

Fig. 49

Fig. 50

C’est avec Loupe/Dormeurs, qui comprend onze photographies, que je commence à fabriquer mes images. Des éléments de la première période sont encore présents, mais ils sont montrés, mis à plat. Dans les travaux précédents, je regardais les films à la loupe, avec Loupe/Dormeurs, je montre la loupe (Holmes oblige). Je montre aussi le morceau de pellicule cinématographique en tant qu’objet matériel. Le photogramme, au lieu d’être irréalisé dans un cadre qui le constitue en représentation, est montré, relativisé, réagencé dans un ensemble qui n’est pas lui. Dans cet ensemble, l’élément nouveau est une composante autobiographique (l’artiste au travail : ce sont ses doigts dans le champ de l’image) et, par ailleurs, la présence d’un texte de 156 000 signes, roman qui, littéralement, trame l’image[20].

Fig. 51

Avec la présence de ce texte, réapparait la double distance liée au détail (dont j’ai parlé pour la mouche). C’est l’ensemble du texte qui fait détail puisque pour le voir ou le lire on doit brouter la surface de l’image. De la même façon que pour voir le photogramme, le spectateur doit transgresser la loi du spectacle et du film, de la même façon pour lire le texte, le spectateur doit franchir la distance qui lui permet de considérer l’image. Il devait choisir entre le photogramme et le film, il doit maintenant choisir entre le texte et l’image : les deux s’excluent. En regardant l’image (si vous êtes à plus de cinq mètres) vous ne verrez pas le texte, mais si vous voulez lire le texte, vous devrez sacrifier l’image en vous en approchant. Le texte a valeur de détail. Comme le dit Daniel Arasse : « il défait le dispositif spatial réglé qui gère la relation physique du spectateur au tableau » (Arasse 1992, 149). Si je reprends les termes du titre de l’article de Dubois (« entre la tache et la trame »), je dirais qu’en ce cas précis la tache est la trame. La trame fait tache.

On retrouve cette trame dans les Agendas (2002-…) Chaque Agenda est constitué d’un grand nombre d’images de la taille d’un timbre-poste et d’un texte qui vient les recouvrir. Je prends dans mon quotidien une à deux images par jour et j’écris mes faits et gestes de la journée. Ensuite je les rassemble dans une totalité en une seule photo. L’agenda commence le 1er janvier en haut à gauche et finit le 31 décembre en bas à droite. Les images sont réparties aléatoirement.

Fig. 52

L’Agenda 2002-2012 comprend plus de 7 000 images. L’ensemble est homogène, une mosaïque confuse d’où rien ne ressort ; la trame iconotextuelle règne uniformément sur toute la surface de l’œuvre. Ici, nous sommes au maximum de la trame, la tache et la bande ont disparu.

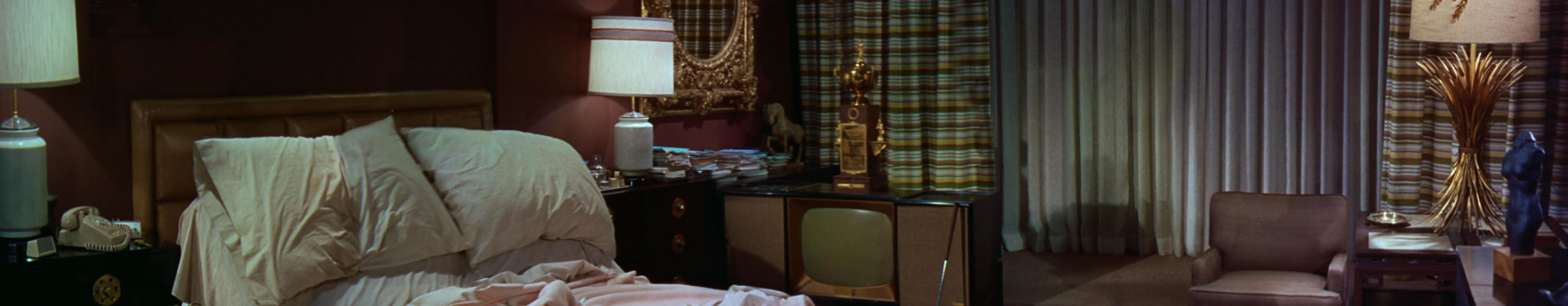

Enfin ma dernière série, encore en cours, dont le titre est Background. Apparemment, ces phénomènes de tache, de trame, de détail, de mal, d’aberration, de surplus sont évacués. Voici donc quelques images de synthèse (au sens où elles regroupent des morceaux du décor prélevés dans le courant du film) qui s’offrent comme des reconstitutions, au format panoramique, de décors de films. Les personnages en sont éradiqués. L’action et son déroulé également. À cause de la reconstitution qui augmente les dimensions du champ, le lieu n’apparait jamais dans le film comme on le voit sur la photo, il est plus grand que lui-même, vu de plus loin. Ce regard éloigné n’est ni celui des acteurs, ni celui de la caméra, ni même celui du spectateur. C’est un point de vue impossible, celui d’un regard hors champ qui montre l’arrière-plan (Background). Les images sont cohérentes, lisses, unifiées, et semblent contredire toutes les images défaites, altérées ou divisées que j’ai réalisées auparavant.

Je terminerai sur cette apparente contradiction : c’est tout le mal que je me souhaite.

Fig. 53

Fig. 54

Fig. 55

Fig. 56

Fig. 57

Fig. 58

Parties annexes

Notes

-

[1]

Ce travail, commencé en 1990, se situe dix ans avant la déferlante numérique, pendant le règne du magnétoscope, des cours de cinéma dans les universités. Autrement dit, la chance historique, le versant inattendu d’un tel travail vu de l’année 2017, est secondairement de fournir un document sur le dispositif original du cinéma avec pellicule. À présent que le numérique a totalement remplacé le dispositif des frères Lumière, des questions comme « Qu’est-ce que le cinéma ? » (Bazin) et « Où est le cinéma ? » (Burgin) résonnent d’une façon particulière.

-

[2]

Daniel (2006), p. 234 considère ces textes comme des « nouvelles ».

-

[3]

Elle figure dans un livre récent : Le voyeur : entretien avec Julien Milly (2015).

-

[4]

Motivation ancienne de ce prélèvement : garder une trace, un souvenir de ce film ou de cette époque où j’étais pensionnaire et où les photos étaient rarissimes. On pourrait dire que je commençais à m’archiver en secret. C’est une hypothèse.

-

[5]

« L’archive a lieu au lieu de la défaillance originaire et structurelle de la mémoire » (Derrida 1995).

-

[6]

La nouvelle est écrite avant l’invention des frères Lumière.

-

[7]

Sherlock Holmes est une figure emblématique et populaire du « paradigme indiciaire » (Ginzburg 1989).

-

[8]

M. Tourville, le traducteur, emploie indifféremment l’un ou l’autre. Nous ferons de même.

-

[9]

Elle nous rappelle que « là où ça sent la merde, ça sent l’être », comme le disait Antonin Artaud.

-

[10]

Pline l’ancien, Histoire naturelle (XXXV,36,5).

-

[11]

Vieille tradition des images naturelles que Roger Caillois reprend à son compte pour en déduire ironiquement leur prééminence sur les ouvrages d’art qui ne font que laborieusement reprendre ce qui existe déjà, sur les pierres, les ailes des papillons, etc. (Caillois 2008, pp. 501-508).

-

[12]

Selon Barthes, le punctum est absent de la production filmique. Il me semble qu’on peut voir le début de mon œuvre comme une façon de le réintroduire par la bande.

-

[13]

À un autre niveau, cette question du dehors est aussi celle du cinéma. J’ajouterai que, d’un point de vue biographique, par mon statut de pensionnaire, le monde extérieur ne m’était accessible que quelques heures, le dimanche après-midi, enfermé dans les salles obscures (Rondepierre 2008).

-

[14]

Même si, finalement, le serpent remonte d’où il vient et pique son maître : le beau-père (qui meurt sur le coup). Le serpent s’enroule autour du front de sa victime comme le bandeau des bohémiens : une étrange bande jaune avec des taches brunes.

-

[15]

La nouvelle a des connotations sexuelles évidentes. Les jeunes filles sont vierges, le beau-père (sauvage et brutal) les tue avec son serpent. Le terme de « bande » est, en français suffisamment parlant, je n’insiste pas.

-

[16]

Jean Cocteau (1950), 95 mn, production André Paulvé. Déjà Baudelaire dans « Au lecteur » (Baudelaire 1993) : « Et, quand nous respirons, la Mort dans nos poumons/ Descend, fleuve invisible, avec de sourdes plaintes ».

-

[17]

Je n’ai pas lu le livre de Derrida lorsqu’il est sorti mais bien après, ce qui n’empêche en rien la concordance des dates. Les citations renvoient à la pagination de l’édition (1995).

-

[18]

Ou on le remplace, avec le numérique.

-

[19]

Naturellement, l’imaginaire fait retour dans la photographie qui a intégré cet élément.

-

[20]

Il s’agit de la première version, sensiblement différente, de La Nuit cinéma (Rondepierre 2005). Sur les enjeux de ce récit, on pourra consulter la thèse de Servanne Monjour (2015), notamment, pp. 242-247.

Bibliographie

- Arasse, Daniel. 1992. Le détail : pour une histoire rapprochée de la peinture. Idées et recherches. Paris: Flammarion.

- Arasse, Daniel. 2006. Anachroniques. Arts et artistes. Paris: Gallimard.

- Barthes, Roland. 1980. La chambre claire : note sur la photographie. Paris: Seuil / Cahiers du cinéma.

- Baudelaire, Charles. 1993. « Au lecteur ». In Les fleurs du mal, 425. École des lettres. Paris: Seuil.

- Bernanos, Georges. 1935. Un crime. Les maı̂tres du roman policier. Genève: Plon.

- Caillois, Roger. 2008. « Natura Pictrix ». In Œuvres, 501‑8. Quarto. Paris: Gallimard.

- Cocteau, Jean. 1950. « Orphée ».

- Derrida, Jacques. 1995. Mal d’archive. Incises. Paris: Galilée.

- Dubois, Philippe. 1993. « Éric Rondepierre ou le photogramme dans tous ses états (entre la tache et la trame) ». In Éric Rondepierre, 28‑35. Brétigny-sur-Orge: Espace Jules-Verne / Galerie Michèle Chomette.

- Ginzburg, Carlo. 1989. Mythes, emblèmes, traces : morphologie et histoire. Nouvelle bibliothèque scientifique. Paris: Flammarion.

- Lenain, Thierry. 1999. Éric Rondepierre : un art de la décomposition. Singularités. Bruxelles: La lettre volée.

- Monjour, Servanne. 2015. « La littérature à l’ère photographique : mutations, novations, enjeux : de l’argentique au numérique ». Thèse de doctorat, Université de Montréal. http://atrium.umontreal.ca/primo-explore/fulldisplay?docid=dspace_marcxml1866/13614&context=L&vid=UM&search_scope=Tout_sauf_articles&tab=default_tab&lang=fr_FR.

- Poivert, Michel. 2015. « Préface : l’enfant sauvage ou le dernier des cinéphiles ». In Le voyeur : entretiens avec Julien Milly. Grenoble: De l’incidence.

- Rondepierre, Éric. 1998. Moires : oeuvres photographiques 1993-1998. Trézélan: Filigranes.

- Rondepierre, Éric. 2005. La nuit cinéma. Fiction & cie. Paris: Seuil.

- Rondepierre, Éric. 2008. Placement. Fiction & cie. Paris: Seuil.

- Rondepierre, Éric. 2015. Le voyeur : entretien avec Julien Milly. Grenoble: De l’incidence.

- Rondepierre, Éric, Catherine Millet, et Jacques Rancière. 2015. Images secondes. Paris: Loco.

Liste des figures

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18

Fig. 19

Fig. 20

Fig. 21

Fig. 22

Fig. 23

Fig. 24

Fig. 25

Fig. 26

Fig. 27

Fig. 28

Fig. 29

Fig. 30

Fig. 31

Fig. 32

Fig. 33

Fig. 34

Fig. 35

Fig. 36

Fig. 37

Fig. 38

Fig. 39

Fig. 40

Fig. 41

Fig. 42

Fig. 43

Fig. 44

Fig. 45

Fig. 46

Fig. 47

Fig. 48

Fig. 49

Fig. 50

Fig. 51

Fig. 52

Fig. 53

Fig. 54

Fig. 55

Fig. 56

Fig. 57

Fig. 58