Abstracts

Résumé

Les PME familiales sont analysées sous l’angle de la théorie positive de l’agence. L’originalité de cette contribution est de combiner les fonctions de propriété et de management, en appliquant d’une part pour la première fois sur un échantillon d’entreprises européennes les approches internationales récentes distinguant dirigeant familial et dirigeant extérieur dans les entreprises familiales [Burkart et ali 2003], et en testant d’autre part l’intensité du contrôle familial selon le modèle proposé par Neubauer et Lank [1998]. Les résultats empiriques suggèrent que les entreprises familiales qui séparent les fonctions de propriété et de management sont les plus performantes.

Mots clés:

- PME,

- entreprise familiale,

- théorie de l’Agence,

- performance financière,

- échantillon européen

Abstract

Familial SMEs are studied in the framework of the Positive Agency Theory. The originality of this contribution comes from the distinction between two main characteristics within the governance of familial SMEs namely, ownership and management. An empirical test was carried out for the first time on a European sample of enterprises distinguishing between familial and non familial managers in familial structures [Burgart and ali 2003], and testing the intensity of familial control procedures according to Neubauer and Lank [1998]. Our results suggest that financial performance increases when enterprises clearly separate functions of ownership and management.

Keywords:

- SME,

- familial companies,

- Agency theory,

- financial performance,

- european sample

Resumen

Se analizan a las PYMES familiares desde el punto de vista de la teoría positiva de la agencia. La originalidad de ésta contribución reside en la de combinar las funciones de propiedad con las de dirección de empresas, reside también por una parte y por primera vez en aplicar los enfoques internacionales recientes a una muestra de empresas europeas distinguiendo el dirigente familiar del dirigente exterior de las empresas familiares (Burkart et ali 2003) y comprobando por otra parte la intensidad del contról familiar según el modelo propuesto por Neubauer y Lank (1998). Los resultados empíricos sugieren que las empresas familiares que llevan separando las funciones de propiedad y de gestión de empresas son las más eficientes.

Palabras claves:

- PYMES,

- familiares,

- teoría de la agencia,

- finanzaz eficientes,

- empresas europeas

Article body

La fin XXème siècle signe le « retour triomphal du capitalisme familial » (Allouche et Amann, 1997), qui avait été considéré pendant des décennies comme une forme désuète face à un capitalisme managérial conquérant - « le mouvement des idées pousse à dénigrer l’actionnaire incompétent et l’héritier du népotisme au profit du dirigeant non familial, non actionnaire, mais qualifié » (Gélinier, 1999). En effet, le développement de la théorie de l’agence, dans son approche agent-principal, remet en cause la thèse de la séparation entre actionnaires et dirigeants qui génère des coûts et suscite des comportements opportunistes des dirigeants.

Des événements récents en France comme en Allemagne amènent à s’interroger sur le rôle social des entreprises familiales face aux excès d’un capitalisme abusant de la délocalisation pour privilégier la rentabilité à court terme. Si en France, Salomon (et bientôt Rossignol), ancienne entreprise familiale, représente une limite de ce type de structure face aux offensives d’OPA, des exemples comme Pernod-Ricard inversent la tendance. Outre-Rhin, les fortunes professionnelles et la prospérité du capitalisme familial paraissent constituer une valeur sûre dans cette période agitée. On peut même affirmer que, dans ce pays, le capitalisme familial fait preuve d’audace, voire parfois d’agressivité. Citons comme exemple significatif d’agressivité le fonds d’investissement Mayfair, derrière lequel se trouvent les familles Günther et Herz, prêt à prendre le contrôle de PUMA, troisième entreprise mondiale de sport. L’audace revient sans doute à l’entreprise familiale Porsche[2] qui souhaite prendre le contrôle de Volkswagen d’ici fin 2008, après avoir déjà racheté 31 % de son capital en garantissant ainsi une protection au constructeur automobile contre une offensive extérieure à l’Allemagne. De sorte qu’au coeur de la mondialisation, les entreprises familiales font figure de repères solides où le sens du devoir consiste à faire fructifier l’héritage. « Je me devais de faire grossir ce que j’avais reçu en héritage » dira Patrick Ricard, héritier français du groupe aujourd’hui numéro deux mondial des vins et spiritueux, confirmant ainsi l’hypothèse de Chami (1999). Or, en Europe, près d’une entreprise sur deux est familiale et près d’un tiers des entreprises familiales a un dirigeant extérieur (Faccio et Lang, 2002), et on peut se demander si les mêmes tendances produisent les mêmes effets dans les entreprises familiales de taille moyenne qui sont de loin les plus nombreuses.

Ce renoncement parfois presque total aux fruits des bénéfices est bien historiquement ce qui caractérise le capitalisme familial. La finance comportementale (Thaler, 1996; Charreaux, 2005) parlerait volontiers d’une propension naturelle à limiter l’égoïsme présent pour le bénéfice des générations futures d’héritiers qui vont se succéder. La valeur de ce qui dure ainsi que la fierté qui consiste à faire prospérer l’héritage, valent bien un biais comportemental par rapport aux lois de la finance standard.

Le XXIème siècle marque une nouvelle étape dans l’analyse, avec le modèle théorique de Burkart et ali (2003) qui élargit la définition des entreprises familiales à celles qui nomment un dirigeant extérieur, créant ainsi deux formes d’entreprises familiales. Cet article a été suivi d’études empiriques comparant les performances respectives de ces deux catégories d’entreprises familiales (Anderson et Reeb, 2003; Barth et ali, 2005; Villalonga et Amit, 2006).

C’est précisément cette nouvelle définition de l’entreprise familiale que nous proposons d’étudier ici. En outre, l’originalité de cet article est de faire pour la première fois des tests empiriques des entreprises familiales de taille moyenne en nous basant sur le modèle théorique proposé par Neubauer et ali (1998) qui distingue deux catégories d’entreprises à direction familiale : celles où le contrôle familial est majoritaire et celles où il est minoritaire. Notre approche repose notamment sur la nouvelle lecture de la théorie positive de l’agence de Jensen et Meckling (1976) faite par Charreaux (1999). Celle-ci suggère qu’une coopération entre le propriétaire (familial ou non) et le dirigeant (familial ou non) permet une meilleure rentabilité.

Après avoir rappelé les principales études sur l’entreprise familiale, on présentera notre définition de l’entreprise familiale et nos hypothèses sur leurs performances. Les tests ont été réalisés sur une étude empirique effectuée par le CESAG en 2001, sur un panel d’entreprises moyennes européennes. Les résultats font apparaître des différences de performances significatives et originales en fonction de la propriété et du management des entreprises.

Actionnariat et contrôle familial des entreprises : une synthèse des travaux

Les études sur l’entreprise familiale fondées sur la théorie normative de l’agence se caractérisent par une absence de consensus tant sur sa définition que sur la réalité de ses avantages en termes de performance. Les nouvelles approches théoriques et empiriques de l’entreprise familiale nous amènent à caractériser trois formes de gouvernance familiales fondées sur la théorie positive de l’agence qui est présentée par Charreaux (1999) comme une « théorie de la coordination et du contrôle » appliquée à la gestion des organisations et centrée sur les dirigeants. Nous exposerons dans un premier temps ces trois modes de gouvernance familiale que nous discuterons dans un second temps dans une perspective théorique.

Les trois formes de gouvernance des entreprises familiales

La forme de gouvernance initialement étudiée dans la littérature de l’entreprise familiale est celle où la famille réunit les critères de contrôle et de direction. Dans ce cadre, la théorie de l’agence présente l’entreprise familiale comme une structure organisationnelle où les risques de comportements déviants des agents sont réduits du fait de la confusion des rôles de principal et d’agent. Les acteurs familiaux n’ont pas d’intérêt à agir contre ce qui représente leur capital et patrimoine (Fama et Jensen, 1983). Toutefois, des problèmes spécifiques aux entreprises familiales peuvent apparaître, comme des dissensions dans l’actionnariat familial ou entre celui-ci et les autres actionnaires (Caby et Hirigoyen, 2002).

La deuxième forme de gouvernance est celle où la famille qui contrôle les droits de vote, choisit de recruter un dirigeant extérieur. Dans la théorie développée par Burkart et ali (2003), le recrutement d’un professionnel offre l’avantage d’avoir un meilleur dirigeant, mais aussi le risque que celui-ci s’approprie des bénéfices privés, en dirigeant la firme. Dès lors, le degré de protection légale des actionnaires contre l’expropriation éventuelle par le dirigeant constitue une variable importante. Sa variation suivant les pays explique des différences dans les structures de propriété choisies (La Porta et ali, 1997), notamment que la famille conserve la majorité des droits de vote en cas de protection moyenne (Burkart et ali, 2003; Allouche et Amann, 2002) ce qui lui permet de choisir (et de révoquer) le dirigeant. Dans ce contexte, l’originalité de l’approche positive de la théorie de l’agence est de suggérer que l’agent et le principal ont intérêt à coopérer.

Enfin, le troisième aspect de la gouvernance est celui où l’entreprise n’est pas (ou plus) contrôlée majoritairement par la famille, tout en restant dirigée par celle-ci. Cette hypothèse envisagée par Neubauer et Lank (1998) ajoute ainsi aux deux catégories précédentes d’entreprises familiales (X et Y), une troisième forme (Z) : l’entreprise qui n’est plus contrôlée par la famille mais qui reste dirigée par un de ses membres. Ce type d’entreprise reste familial parce que son dirigeant imprégné de l’héritage culturel, continue à appliquer les valeurs de la famille. Ainsi, Garcia-Alvarez et al. (2002) observent que la conception par le fondateur du rôle du dirigeant dans sa famille influence le mode et le processus de socialisation utilisé par les générations suivantes.

Tableau 1

Matrice propriété-management selon Neubauer et Lank (1998)

En plaçant les firmes selon trois variables principales : pouvoir, expérience, et culture, Astrachan et Shanker (2003) permettent un examen plus détaillé du rapport entre la famille et les affaires, notamment pour des firmes non incluses dans les définitions traditionnelles. Anderson et ali (2005) montrent l’importance de l’apport de ressources stratégiques vitales (conseil professionnel et soutien affectif) du réseau familial, y compris des membres de la famille ne travaillant pas dans l’entreprise. Pour Allouche et Amann (2002), l’actionnaire (familial) dirigeant prend appui sur l’existence de réseaux sociaux actifs constitutifs d’un élargissement de la gouvernance. Le développement de tels réseaux pourrait être à l’origine d’économies de coûts d’agence de compétences qui résultent non des conflits d’intérêts mais de ceux issus des différences de compétences entre parties prenantes (actionnaires dominants, salariés…) et dirigeants (Charreaux, 2005). On retrouve dans ces avancées le concept de «familiness» introduit par Habbershon et ali (1999) qui constitue un avantage compétitif ne pouvant être reproduit par les autres firmes. Dans sa synthèse, Sharma (2004) parle lui d’engagement émotionnel familial dans l’activité de l’entreprise par rapport à l’engagement financier.

Les justifications théoriques

La théorie normative de l’agence domine l’analyse de l’entreprise familiale depuis le milieu des années soixante-dix. En effet, celle-ci a l’avantage de ne pas présenter de divergence d’intérêts entre l’actionnaire principal et le dirigeant. Cependant, cet avantage peut être dominé par le risque d’enracinement de la famille, notamment lors de la transmission de l’entreprise aux héritiers. La prise en compte de cette problématique a amené un élargissement de la notion d’entreprise familiale, en incluant les entreprises où le contrôle et la direction peuvent être séparés. Dans ce contexte, où la coopération peut être la solution la plus efficace, la théorie positive de l’agence apparaît comme un cadre explicatif intéressant.

De l’économie de conflit agent-principal…

La théorie normative de l’agence envisage deux types de conflits potentiels dans l’entreprise familiale : entre actionnaire et dirigeant d’une part, entre actionnaires prépondérants et minoritaires, d’autre part. Les études se sont d’abord focalisées sur le premier type de conflit potentiel, où l’entreprise familiale définit comme l’entreprise contrôlée et dirigée bénéficie d’un avantage concurrentiel. Lorsque le dirigeant appartient à la famille, la théorie postule que l’absence de divergence d’intérêt entre la direction et les actionnaires familiaux permet des coûts de surveillance moins élevés (Daily et Dollinger, 1992), une réputation plus digne de confiance et une prise de décision centralisée parmi les membres dirigeants de la famille, qui augmente la flexibilité de la société (Tagiuri et ali, 1996) et des coûts de transaction inférieurs (Aronoff et Ward, 1995).

Cette réduction des coûts d’agence permettrait aux sociétés familiales d’investir dans des projets à rendements de longue durée plutôt qu’à rentabilité immédiate (Dreux, 1990), et de donner la priorité au potentiel de croissance de l’entreprise plutôt qu’à la croissance des ventes à court terme (Donckels et ali, 1991). En privilégiant le long terme, les sociétés familiales seraient moins réactives aux cycles économiques (Ward, 1997). Cependant, les sociétés familiales peuvent être moins efficaces en raison de tensions en leur sein, notamment lorsqu’elles s’élargissent aux cousins, à partir de la 3ème génération. Des conflits psychologiques dans la famille héritière (rivalité entre enfants, népotisme, …) peuvent compenser les avantages de la surveillance réduite (Kets de Vries, 1993). Par ailleurs, la concentration de la propriété implique une diversification limitée du risque financier et un coût du capital plus élevés (Demsetz et Lehn, 1985). Cette situation peut amener les propriétaires familiaux à faire attention aux nouveaux investissements et à être peu disposés à émettre des emprunts ou à admettre de nouveaux investisseurs (Agrawal et Nagarajan, 1990). Leur contrôle sur la stratégie peut aussi les empêcher d’adopter de nouveaux principes de management plus productifs (Gulbrandsen, 2005).

....à la gestion des conflits agent-principal

La définition de l’entreprise familiale s’élargit lorsqu’on y incorpore celle où la famille qui contrôle l’entreprise en confie la direction à un manager extérieur. Dans ce cas, on se retrouve confrontée au coût de surveillance lié au conflit potentiel d’intérêt entre un dirigeant extérieur et la famille propriétaire. La problématique est alors de vérifier si l’entreprise familiale peut être organisée de manière à rentabiliser l’abandon de ses avantages non pécuniaires liés à la direction de l’entreprise (Burkart et ali, 2003), ainsi qu’une partie de ses gains privés (Faccio et Lang, 2002) en recrutant un manager extérieur plus compétent que les membres de la famille. « La littérature suggère que l’un des éléments du choix (dirigeant professionnel ou non) dépend de l’importance de la protection légale accordée aux actionnaires familiaux » (Allouche et Amann, 2002). Les coûts de surveillance étant plus élevés en Europe continentale qu’aux Etats-Unis et en Angleterre selon La Porta et ali (1998), on y observe une plus grande concentration de l’actionnariat pour suppléer la faiblesse de la protection accordée aux actionnaires. Celui-ci peut ainsi devenir excessivement concentré si les petits investisseurs ne disposent pas de droits suffisants pour s’assurer un rendement des capitaux engagés (Shleifer et Vishny, 1997). D’un autre côté, Bhattacharya et Ravikumar (2002) lient la persistance du contrôle familial aux marchés financiers imparfaits. Dans ce contexte, la théorie de l’agence indique que les grands actionnaires rentabilisent mieux le coût de surveillance, et que parmi ces grands actionnaires, ceux qui ne sont pas diversifiés, comme les familles, exercent un contrôle plus strict sur les dirigeants (Fama et Jensen, 1983).

Le modèle théorique de Burkart et ali (2003) montre qu’une protection légale faible amène la famille à conserver le management, qu’une protection forte permet à la famille de recruter un manager extérieur, et qu’entre ces deux extrêmes, le recrutement d’un manager extérieur est accompagné par le maintien d’une grande part des droits de vote dans la famille, pour pouvoir surveiller le manager. La famille a alors intérêt à organiser une coopération entre le manager professionnel et des membres de la famille au conseil d’administration. La théorie positive de l’agence constitue une voie d’explication pour un tel résultat. Tout d’abord, elle offre un cadre explicatif intéressant (Charreaux, 1999) à travers l’évolution d’une relation d’agence moins conflictuelle et plus coopérative (dyadique). On sait que pour une entreprise, sur des marchés limités comme les PME, le succès est très souvent lié au réseau relationnel tissé par le créateur de cette activité économique. Or, de ce point de vue, avoir un membre actif de la famille au conseil d’administration, est un gage de continuité dans les relations commerciales et professionnelles en général. Sans être le principal manager, il va pouvoir maintenir et développer les réseaux technico-économiques indispensables à l’évolution de la société. La valeur créée par cette coopération permet de faire fructifier le capital financier des actionnaires en continuant à développer le capital managérial (Charreaux, 1999).

La séparation des lieux de pouvoir et de management pourrait ainsi constituer un élément de design organisationnel intéressant dans une perspective positive de l’agence. En rapprochant cette perspective avec l’étude de Morck et ali (1988) qui montre que la relation entre la part de capital détenu par les dirigeants et la performance n’est pas linéaire, il nous a paru intéressant de distinguer une nouvelle forme d’entreprise familiale : celle qui est dirigée par une famille qui n’est plus son actionnaire principal, en nous inspirant du modèle théorique de Neubauer et Lank (1998). Dans cette hypothèse, si le dirigeant reste de la famille ce n’est plus en raison d’un enracinement lié au contrôle prépondérant, puisque celui-ci n’appartient plus à la famille. Par contre, les effets positifs de la culture de l’entreprise familiale subsistent dès lors qu’un de ses membres continue à la diriger. « Lorsqu’on grandit dans une maison où les affaires de l’entreprise sont discutées non seulement en famille mais aussi avec les partenaires d’affaires invités à la table familiale, un système de transmission de valeurs se met en place » (Kenyon-Rouvinez et ali, 2005). L’enchevêtrement des valeurs familiales et des valeurs entrepreneuriales fait émerger une gouvernance singulière au sein de ces entreprises.

En élargissant le champ d’étude au-delà de la frontière de la définition traditionnelle de l’entreprise familiale, qui se concentre sur la participation formelle des parents, Anderson et ali (2005) montrent qu’un quart environ des réseaux des entreprises familiales reposent sur les parents, dont la plupart travaillent en dehors de l’entreprise familiale. On retrouve la différenciation entre « stakeholders familiaux internes » et « stakeholders familiaux externes » étudiée par Sharma (2001). L’héritage social est notamment constitué de tous les réseaux de connaissances établis par la famille au fil des générations (Kenyon-Rouvinez et ali, 2005). Ces liens fournissent une gamme de ressources très importantes, de nature professionnelles et affectives et prolongent l’entreprise familiale sans encourir les risques des liaisons externes.

Cette nouvelle approche de l’entreprise familiale se fonde sur la théorie positive de l’agence, dans laquelle, la notion de « conflit d’intérêt » n’est pas prise dans un sens agressif. La relation d’agence y est considérée comme une relation de « coopération », où le fait que les intérêts des acteurs ne coïncident pas ne signifie pas pour autant qu’un des acteurs cherche à exploiter une des autres parties (Charreaux, 1999). La théorie positive de l’agence permet d’expliquer les formes des contrats, les caractéristiques réelles des marchés (les marchés financiers, le marché des dirigeants…), les mécanismes organisationnels, selon le principe d’efficacité, comme résultant d’un processus de sélection darwinien (Jensen, 1983).

Enfin, les développements récents autour de la finance comportementale (Thaler, 1996; Broihane, Merli et Roger, 2004 ; Charreaux, 2005) mettent l’accent sur des dimensions de la décision permettant de rendre compte avec plus de réalisme ce qui avec une perspective standard peut apparaître comme des anomalies. Des biais comportementaux aussi bien individuels que collectifs y sont étudiés en vue d’élargir le pouvoir explicatif des théories de la gouvernance. Ainsi, des caractéristiques présentes avec force dans l’entreprise familiale comme l’égoïsme limité amènent les entrepreneurs familiaux à se sentir débiteurs « des générations passées auxquelles ils devraient leur situation et leur position avantageuse, mais aussi des générations à venir qui étaient en droit de leur demander des comptes » (Hau et Stoskopf, 2005).

Notre problématique : modes de gouvernance et performance de l’entreprise familiale

L’absence de consensus sur la définition de l’entreprise familiale se retrouve dans la mesure de leurs performances comparées aux entreprises non familiales, ce qui rend les résultats difficilement comparables. Ainsi, certaines études privilégient la valeur de marché de l’entreprise, alors que d’autres utilisent des variables de performances financières. Les écarts de performance seront présentés en fonction des trois modes de gouvernance qui ont été définis précédemment.

La performance des entreprises contrôlées et dirigées par la famille

La majorité des études montrent une meilleure performance de ces entreprises familiales. Elles ont une rentabilité moyenne largement supérieure à celles des entreprises non familiales (Charreaux, 1991; Allouche et Amann, 1997), un endettement moins important (Gallo et Vilaseca, 1996; Allouche et Amann, 1997; Mahérault 1998) et une meilleure capacité d’autofinancement (Allouche et Amann, 1997). Celle-ci, conjuguée à une politique de faible distribution de dividendes (Hirigoyen, 1984; Mahérault, 1998; Calvi-Reveyron, 2000), est alors réinvestie. Hirigoyen (1984) observe que « la politique de dividendes dans la moyenne entreprise familiale ne reflète pas l’objectif de maximisation de la richesse des actionnaires », et « ... 85 % de ces dirigeants préfèrent utiliser l’autofinancement pour financer leurs investissements ». Il montre également que l’autofinancement constitue leur ressource principale, car elles recourent peu aux augmentations de capital et s’endettent moins. De même, Allouche et Amann (2003) confirment que les entreprises familiales « … financent le gros de leurs investissements par l’autofinancement ».

Il y a, cependant, également des raisons de croire que les sociétés possédées par la famille peuvent être moins efficaces que les sociétés non familiales. La concentration de la propriété implique une diversification limitée du risque financier et un coût du capital plus élevé (Demsetz et Lehn, 1985). Cette situation peut amener les propriétaires familiaux à faire attention aux nouveaux investissements et à être peu disposé à émettre des emprunts ou à admettre de nouveaux investisseurs (Agrawal et Nagarajan, 1990; Gallo et Vilaseca, 1996). Leur contrôle sur la stratégie peut aussi les empêcher d’adopter de nouveaux principes de management plus productifs et de politique du personnel (Gulbrandsen, 2005). En outre, les familles gérant l’entreprise peuvent défavorablement affecter l’effort des employés et la productivité (Burkart, Gromb et Panunzi, 1997). Un faible investissement émotionnel des membres de la famille est également de nature à affecter la performance de l’entreprise, comme le suggère le modèle de Sharma (2004).

Une synthèse de ces différents points de vue réalisée par Charreaux (1991) distingue trois aspects principaux : la convergence d’intérêts, la neutralité des structures de propriété, et l’enracinement des dirigeants. Son étude empirique conclut à la neutralité par rapport à la performance financière, et à une certaine convergence d’intérêts pour la performance économique.

Après avoir présenté les résultats des entreprises familiales contrôlées et dirigées par la famille, nous allons maintenant étudier les résultats des articles qui opposent les entreprises familiales dirigées par un manager extérieur de celle dirigées par la famille.

La performance du dirigeant extérieur comparée au dirigeant familial dans les entreprises familiales

Là encore, les études qui opposent deux catégories d’entreprises familiales, dirigées ou non dirigées par la famille donnent des résultats divergents, y compris lorsqu’elles distinguent entre le dirigeant familial, fondateur ou héritier.

L’étude empirique de Le Vigoureux (1997) montre que lorsque les fonctions de direction, de contrôle et de propriété sont séparées, les comportements apparaissent plus « entrepreneuriaux », innovateurs, proactifs et risqués. Anderson et Reeb (2003) montrent que les entreprises familiales[3] du S&P 500 (qu’elles aient plus ou moins de 50 années d’ancienneté) sont plus performantes (q de Tobin et ROA) quand elles ont un dirigeant familial. Ils suggèrent que la direction et le contrôle familial ont un impact positif sur la valeur de la firme en permettant des stratégies d’investissement à long terme. Une étude de Maury (2006) sur des firmes européennes montre que les entreprises dirigées par la famille ont de meilleures performances (q de Tobin et ROA), alors que celles qui ont un dirigeant extérieur présentent les mêmes performances que les entreprises non familiales.

Par contre, Barth et ali (2005) trouvent que les entreprises familiales[4] norvégiennes dirigées par la famille, sont sensiblement moins productives que celles dirigées par une personne extérieure. « … The “culprit” is the management function. Ownermanagement is significantly less productive compared to external management. The productivity difference is about 14% ». De même, Gulbrandsen (2005) montre que les entreprises familiales[5] avec un dirigeant professionnel présentent nettement plus de caractéristiques de flexibilité au niveau des ressources humaines (autonomie, polyvalence…) que celles dirigées par la famille.

D’autres études montrent une meilleure performance des dirigeants familiaux lorsque les risques d’enracinement sont faibles. C’est d’abord le cas de Morck et ali (1988) qui montrent que la valorisation par le marché des entreprises ayant un dirigeant familial parmi les deux dirigeants les plus importants n’est pas linéaire. Celles qui ont moins de 30 ans d’ancienneté sont mieux valorisées par le marché, alors que celles qui ont plus de 30 ans sont moins bien valorisées que les entreprises non familiales. Leur interprétation de ce contraste est que dans les firmes jeunes les fondateurs jouent un rôle entrepreneurial important, alors que dans les firmes âgées les fondateurs ou leurs descendants seraient trop enracinés pour être remplacés : « One explanation for this contrast is that in young firms founders play an important entrepreneurial role, whereas in older firms they or especially their descendants thwart value maximization and are too entrenched to be removed » . Villalonga et Amit (2006) font le même constat en ce qui concerne les descendants. C’est ensuite le cas de l’étude d’Anderson et Reeb (2003) qui montre que la performance de l’entreprise dirigée par la famille est corrélée négativement avec la part du capital qu’elle détient au-delà d’un seuil d’environ 30 % (en dessous de 30 % la corrélation est positive). Ils y voient une conséquence des possibilités d’enracinement : « In other words, when families have the greatest control of the firm, the potential for entrenchment and poor performance is the greatest », qui est plus fort chez les dirigeants familiaux (Gomez-Meija et ali, 2001).

Enfin, les études de Villalonga et Amit (2006) et de Maury (2006) montrent des résultats intermédiaires : les entreprises les plus performantes sont celles où un membre de la famille est soit CEO, soit Chairman avec un CEO extérieur.

La performance des entreprises dirigées par une famille qui n’est pas l’actionnaire majoritaire

Peu d’études ont portées sur ce sujet. La première est celle d’Anderson et Reeb (2003). Elle montre que les entreprises familiales sont les plus performantes quand elles sont dirigées par une famille qui ne contrôle pas plus d’environ un tiers du capital. De plus, leur étude montre que l’accroissement de la part familiale affecte négativement la performance. Ainsi, au-delà de 60 %, les entreprises familiales deviennent moins performantes que les entreprises non familiales : « Family firms are associated with better performance than nonfamily firms up to about 60 percent ownership ». Maury (2006) trouve également que les bénéfices de la direction familiale sont plus élevés quand la famille n’est pas majoritaire.

Cette revue de la littérature sur l’entreprise familiale montre des résultats divergents qui pourraient être expliqués par une définition trop large des entreprises familiales, malgré les progrès récents distinguant celles ayant un dirigeant extérieur, mais aussi par l’absence de consensus sur les indicateurs de performance. Nous allons maintenant présenter notre modèle empirique, qui applique à la définition de l’entreprise familiale de Neubauer et ali (1998) les indicateurs de performance qui ont déjà été utilisés sur des entreprises françaises[6] par Allouche et Amann (1997).

Il ressort de ce tour d’horizon qu’il est important d’introduire une nuance lorsque l’on parle d’entreprise familiale suivant les deux caractéristiques de contrôle et management. Afin de rendre compte de la richesse des situations à laquelle renvoie la dimension familiale, nous retiendrons la définition qu’en donne Neubauer et ali (1998). Notre analyse sera de réaliser une comparaison sur la base d’un échantillon large d’entreprises européennes, et limitée à des organisations de taille moyenne. Dans sa synthèse des études concernant les entreprises familiales, Sharma (2004) propose un modèle croisant d’un côté l’implication émotionnelle des membres de la famille dans les affaires de l’entreprise et, de l’autre, la participation purement financière de ceux-ci. Ces deux dimensions ne sont pas éloignées de ce que nous proposons de tester, à savoir la propriété et la direction. Toutefois, une des limites de ce travail est de présupposer, sans l’avoir vérifié avec des données qualitatives ou quantitative, que la performance des entreprises familiales dépend à la fois de l’implication de celle-ci dans la direction (part émotionnelle) et dans la propriété (engagement financier). Notre proposition consiste à reprendre ces deux dimensions par une approche bi-variable et de les tester en relation avec un ratio de performance financier simple (résultat net sur chiffre d’affaires). Notre recherche s’inscrit parfaitement dans les perspectives évoquées par Sharma (2004, p.9) appelant à la réalisation d’études offrant une meilleure compréhension des relations de pouvoir nouées dans les entreprises familiales à travers des combinaisons de gouvernance intégrant pêle-mêle les dimensions de management, de propriété, de culture et de structure familiales, d’expériences en termes de nombre de membres de la famille impliqués dans les affaires et de nombre de générations concernées.

Une analyse multivariable de l’impact des modes de gouvernance familiale sur la rentabilité de firmes moyennes européennes

Il s’agit de vérifier si les nouvelles définitions de l’entreprise familiale distinguant propriété et direction montrent des différences significatives de rentabilité lorsqu’on les applique à notre panel européen. Des études étrangères ont déjà révélées des différences pour les entreprises familiales ayant un dirigeant extérieur, ce que nous cherchons à vérifier en nous focalisant sur des entreprises moyennes pour lesquelles Le Vigoureux montrait déjà en 1997 que la structure de propriété était une variable déterminante dans la différenciation de leur univers. Mais l’apport le plus original de cette étude est de distinguer les entreprises où la famille est majoritaire de celles où elle est minoritaire. Par rapport à des approches purement qualitatives (voir par exemple l’état de l’art sur ce type d’étude réalisé par Bird et al., 2002), nous privilégions ici une approche multivariable faisant appel à plusieurs méthodes statistiques que nous décrirons un peu plus loin.

La performance des trois modes de gouvernance familiale présentés dans la première partie est analysée en fonction de leur ratio « résultat net sur chiffre d’affaires », qui sert de base aux décisions concernant la distribution de dividendes. D’un côté, le but est de vérifier si les entreprises à direction familiale sont plus performantes comme l’indiquent Anderson et Reeb (2003) ou au contraire moins performantes que celles à direction extérieure comme le montrent Barth et ali (2005). D’un autre côté, et c’est l’apport essentiel de cette contribution, les tests sont appliqués aux entreprises avec contrôle familial majoritaire[7] et minoritaire à la nouvelle catégorie d’entreprise familiale définie par Neubauer et Lank (1998), afin de vérifier la non-linéarité des performances des entreprises familiales mise en évidence par Anderson et Reeb (2003), même si ici les seuils de détention du capital sont légèrement différents[8]. Cette nouvelle approche de l’entreprise familiale se fonde sur la théorie positive de l’agence.

A cet effet, les trois catégories d’entreprises familiale sont définies de la manière suivante : l’entreprise contrôlée et dirigée par la famille (EFcd), l’entreprise contrôlée par la famille et dirigée par un professionnel extérieur (EFc), l’entreprise dirigée par la famille qui n’est plus l’actionnaire principal (EFd), et l’entreprise non familiale (NEF). L’entreprise contrôlée est ici définie comme celle où la famille contrôle la majorité des droits de vote, et l’entreprise non contrôlée est celle où la famille n’est pas majoritaire en droits de vote, comme chez Neubauer et ali (1998).

Nos hypothèses

Ce modèle présente l’avantage de prendre en compte les avancées théoriques récentes, direction extérieure ou familiale, mais aussi de simplifier l’aspect du niveau de contrôle de l’entreprise par la famille, tout en permettant d’envisager toutes les hypothèses. Ainsi, les entreprises contrôlées sont celles dont la famille possède la majorité des droits de vote, ce qui peut justifier, selon le modèle de Burkart et ali (2003) le recrutement d’un dirigeant extérieur. Dans ce cadre d’analyse, nous posons trois hypothèses :

H1 |

Les entreprises où la famille contrôle les droits de vote et dirige ont une rentabilité (résultat net sur chiffre d’affaires) significativement différente des entreprises non familiales. |

H2 |

Les entreprises familiales dirigées par un professionnel extérieur sont plus performantes que celles dirigées par un membre de la famille. |

H3 |

Les entreprises familiales dirigées par un membre d’une famille qui n’est plus l’actionnaire principal sont plus performantes que les autres entreprises. |

Sélection des données et variables explicatives

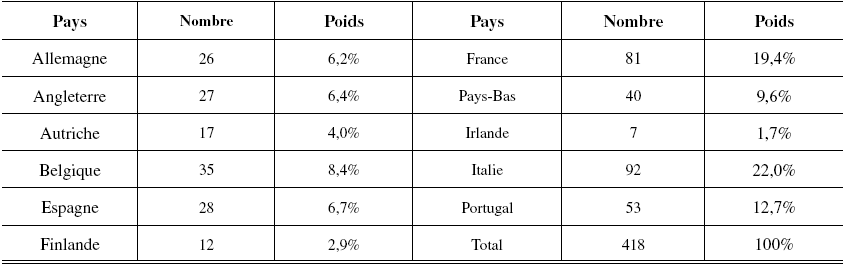

La base de données « enquête sur le développement et les rentabilités des entreprises moyennes » a été réalisée par le CESAG, dans le cadre du programme ADAPT des Communautés Européennes, en 2001. Elle porte sur un panel de 637 entreprises de 11 pays européens qui a été réduit pour les besoins de cette étude à 418 entreprises (en raison de données manquantes) qui se répartissent ainsi :

Tableau 2

Répartition des entreprises de l’échantillon par pays

Il est à noter que dans la base de données, l’Italie et la France ont un poids plus important, alors que l’Allemagne et l’Angleterre ont un poids moins élevé que leur poids réel au niveau des 11 pays européens. Des différences importantes apparaissent entre pays, les entreprises familiales représentant de 41 % (Autriche, Finlande) à 79 % (Portugal, Italie) des entreprises suivant les pays. L’étude portant sur les entreprises moyennes (moins de 3000 salariés), moins de 3 % des entreprises de l’échantillon sont cotées en bourse.

Tableau 3

Répartition des catégories d’entreprises de l’échantillon

En reprenant notre grille d’analyse de l’entreprise familiale, on constate que plus de la moitié des entreprises de l’échantillon sont contrôlées par une famille, et parmi celles-ci près d’une sur quatre a un dirigeant extérieur à la famille. Parmi les entreprises gérées par une famille, 16 % ne sont plus contrôlées par celle-ci. Sur les 32 familles qui dirigent mais ne contrôlent plus l’entreprise familiale, 17 ne sont plus qu’actionnaires marginaux. Sur ces 17 entreprises, 5 ont comme groupe majoritaire le personnel et 1 une institution financière. Sur les 15 familles qui conservent une part importante sans être l’actionnaire principal, 3 ont comme actionnaire majoritaire une autre entreprise.

Résultats : des structures et des performances différenciées

Dans une perspective positiviste des théories de l’agence, les quatre modes de gouvernance vus ci-dessus peuvent être considérés comme autant d’architectures organisationnelles dont la performance a priori peut varier. L’analyse de la variance permet de comparer les moyennes des quatre groupes indépendants afin d’inférer une relation entre le mode de gouvernance et le résultat net sur chiffre d’affaires. La statistique de Levene montre que les variances ne sont pas homogènes (sig. 0,003) et la statistique de Welch montre qu’il y a une différence significative de moyenne entre les quatre groupes (Sig. 0,089 < 0,10 %).

Tableau 4

Test d’homogénéité des variances et test d’égalité des moyennes

Test d’homogénéité des variances

Test d’égalité des moyennes

Les tests indiquent que les moyennes de population ne sont pas égales, et qu’au moins deux des moyennes diffèrent significativement l’une de l’autre. Cependant, pour savoir quelle moyenne diffère de quelle autre parmi toutes celles qui ont été testées, il faut poursuivre l’analyse des données, afin d’isoler les différences entre des sous-ensembles de moyennes. En comparant toutes les moyennes deux à deux, les tests post-hoc (comparaisons multiples a posteriori) ont l’avantage de ne négliger aucune différence significative entre des moyennes.

Tableau 5

Test post hoc – comparaisons multiples LSD

Le test de la plus petite différence significative de Fisher, souvent abrégé en LSD est équivalent à une procédure de test t multiples, dans laquelle toutes les moyennes sont comparées deux à deux par des tests t classiques. Le taux d’erreur de l’ensemble est contrôlé en exigeant que l’analyse de variance globale rejette l’hypothèse nulle. Le test LSD est le plus puissant parmi les tests a posteriori.

Les tests post hoc montrent que les performances moyennes des entreprises contrôlées et dirigées par la famille sont significativement inférieures de celles des entreprises contrôlées par la famille avec un dirigeant extérieur (- 4,7 points) et de celles des entreprises dirigées par la famille qui n’est pas l’actionnaire principal (- 6,53 points). Par contre, les tests ne permettent pas d’affirmer que les performances moyennes des trois formes de gouvernance familiales sont significativement différentes de celles des entreprises non familiales. Il en est de même au niveau de la performance moyenne entre les entreprises contrôlées par la famille avec un dirigeant extérieur et les entreprises dirigées par la famille qui n’est pas majoritaire.

Il apparaît que les entreprises familiales contrôlées et dirigées par la famille sont moins performantes que les deux autres modes de gouvernance familiales. On retrouve ainsi des résultats similaires à ceux de Barth et ali (2005) concernant la meilleure performance des entreprises familiales avec un dirigeant extérieur. Ces résultats montrent également que les entreprises dirigées par une famille minoritaire ont une performance nettement plus élevée, conformément à l’hypothèse de Neubauer et Lank (1998) et aux résultats d’Anderson et Reeb (2003). Mais le lien le plus évident de nos résultats est à faire avec les hypothèses des approches positives de l’agence pour qui le conflit d’intérêt, potentiellement plus fort dans notre échantillon lorsque les acteurs qui dirigent sont distincts de ceux qui contrôlent, sont source d’un plus grand potentiel de coopérations débouchant sur de meilleures performances. Ces résultats contredisent de ce point de vue les travaux sur les conflits en entreprises qui illustrent généralement un impact négatif sur la performance, impact dû à des désaccords sur les objectifs, les moyens de les réaliser, ou encore sur des divergences de valeurs (Jehn, 1997). Nos résultats sur nos entreprises européennes confirment plutôt que le conflit introduit une tension organisationnelle nécessaire au développement de la création et de l’innovation (Cosier et Harvey, 1998). Dans son étude sur la résolution des conflits au sein des entreprises familiales, Sorenson (1999) précise que c’est par le mode de collaboration, plutôt que par le compromis par exemple, que sont obtenues les meilleures performances. Si nos travaux ne permettent pas une analyse si approfondie des conflits, ils montrent en tout cas sur la base d’un échantillon très large que l’accroissement d’une source potentielle de conflits entre la famille et les membres extérieurs dans la gestion de l’entreprise se traduit positivement sur un ratio simple de performance financière.

Cette étude constitue une première application aux entreprises européennes de l’élargissement de la définition des entreprises familiales à celles qui ont un dirigeant extérieur, et une première vérification directe du modèle suggéré par Neubauer et Lank (1998), où l’on distingue les entreprises contrôlées majoritairement par la famille de celles où la famille n’est plus l’actionnaire principal.

Les résultats montrent que les entreprises familiales les plus performantes sont celles où la propriété et le management sont séparés, ce qui semble contredire l’interprétation dominante de la théorie de l’agence. En effet dans ce cadre théorique, de nombreux travaux (Jensen et Meckling, 1976; Grossmann et Hart, 1980) ont par exemple préconisé des modes de rémunération, comme les stocks options, afin de réduire le conflit potentiel d’intérêt en incitant le dirigeant devenu actionnaire à privilégier les intérêts de la propriété. Ainsi, l’approche positiviste de la théorie de l’agence, mettant l’accent sur les avantages d’une coopération bien équilibrée ex ante semble être plus apte à expliquer les différences de performances des entreprises familiales. De même, les développements récents en finance comportementale qui tentent d’élargir le pouvoir explicatif des théories de la gouvernance en étudiant les biais comportementaux aussi bien individuels que collectifs montrent les limites de l’approche traditionnelle agent-principal.

On peut objectivement penser que séparer les acteurs de l’organisation en matière de propriété et de management est une source supplémentaire de conflits. Les résultats de cette étude sont plus nuancés puisque, pour ces PME, le management par un membre de la famille à l’origine de l’entreprise est une source de rentabilité dans une situation où l’actionnariat n’est plus du tout contrôlé par la famille. Plusieurs courants théoriques constituent des voies d’explication pour un tel résultat. Tout d’abord, les approches positives des théories de l’agence offrent un cadre explicatif intéressant (Charreaux, 1999) à travers l’évolution de la relation d’agence moins conflictuelle et plus coopérative (dyadique). On sait que pour une entreprise, sur des marchés limités comme les PME, le succès est très souvent lié au réseau relationnel tissé par le créateur de cette activité économique. Or, de ce point de vue, avoir un membre actif de la famille en charge des affaires, est un gage de continuité dans les relations commerciales et professionnelles en général. A degré de compétence équivalent, un manager issu de la famille va pouvoir maintenir et développer les réseaux technico-économiques indispensables au développement de la société. La valeur créée par cette coopération permet de faire fructifier le capital financier des actionnaires en continuant à développer le capital managérial (Charreaux, 1999). La séparation des lieux de pouvoir et de management pourrait ainsi constituer un élément de design organisationnel intéressant dans une perspective positive de l’agence.

Les tests semblent confirmer l’existence d’un avantage culturel familial, les entreprises que la famille dirige mais ne contrôle plus étant parmi les plus performantes. Neubauer et Lank (1998) considèrent ce modèle d’organisation comme marqué par l’héritage culturel laissé par la famille et attribuent sa rentabilité aux valeurs familiales et au style de management qui vont continuer d’affecter positivement le fonctionnement journalier de l’entreprise. De nouvelles pistes sont ainsi ouvertes dans les relations d’agence au sein des PME. Elles sont fondées sur la coopération, sur la continuité et sur la confiance, plus que sur le conflit entre les principaux acteurs influant le développement de l’entreprise. La présence d’un membre de la famille en charge de la gestion de l’entreprise, alors que l’actionnariat familial est minoritaire, prolonge la méthode de management à l’origine du succès de l’entreprise.

Perspectives et conclusion

Les limites de notre travail concernent la connaissance des mécanismes qui sont à la source des performances dues à ces modes de gouvernance différenciés d’entreprises familiale. Dans cette perspective, d’autres facteurs que ceux mis en évidence ici mériteraient une attention particulière : le souci de la transmission d’un patrimoine et la confiance qui y est associée, ainsi que l’âge de l’entreprise, vu sous l’angle du nombre de générations successives.

Dans leur étude historique très complète des dynasties alsaciennes portant sur des entreprises de taille modeste, Hau et Stoskopf (2005) montrent que les grandes familles industrielles de cette région française inscrivaient depuis leur création la perspective du long terme comme une valeur essentielle de leur développement (pour des travaux nord-américains voir par exemple Miller – Steiner et Lebreton-Miller, 2003). Ces auteurs rapportent l’histoire exemplaire de Juvénal Viellard, maître de forges en Franche-Comté au 19ème siècle qui fit signer à ses trois fils un pacte où ils prenaient « l’engagement solennel de rester unis pendant trente années après le décès de leur père et mère pour l’exploitation des forges et des fabriques ». Un peu plus loin il est notifié que « le faisceau qu’ils constituent est l’oeuvre de plusieurs générations, qu’ils doivent la continuer et que, après eux, leur descendance est encore appelée à la maintenir dans les limites que la divine providence assigne à l’humanité ». Les auteurs observent qu’aujourd’hui encore dans cette entreprise, ce pacte est toujours respecté. De nombreux autres témoignages confirment dans l’histoire de ces entreprises familiales l’existence de dispositifs explicites obligeant lors des transmissions aux héritiers de poursuivre la limitation des dividendes distribués et le réinvestissement d’une large partie des bénéfices réalisés. On trouve en effet dans les fondements du capitalisme bourgeois et protestant du XIXème siècle l’idée d’une entreprise qui n’est pas un moyen d’accumuler de l’argent mais une véritable fin en soi revêtant une dimension presque sacrée. L’histoire de ces chefs d’entreprise puritains conduit à prendre en considération l’illusion finaliste (Hau et Stoskopf, p. 48) de nos sciences humaines lorsqu’elles supposent la richesse matérielle comme motivation première alors qu’elle n’est qu’un effet produit par leur travail acharné.

Ceci résulte d’un ensemble de ressources spécifiques à la société familiale, en raison des interactions entre la famille, ses membres, et les affaires que Habbershon et ali (1999) regroupe sous le terme « familiness ». Ainsi, les phénomènes associés aux états historiques uniques d’une entreprise créent des ressources imparfaitement imitables, telle que la valeur de la culture d’organisation basée sur la famille. Les actionnaires familiaux ne sont pas anonymes : il y a un véritable affectio societatis entre eux, ou pour reprendre l’expression d’Amann (2003) un « affectio familiaris ». La culture familiale serait à l’origine d’un climat de confiance qui est une explication possible des écarts de performance des entreprises familiales. « In family firms, the economics of trust as well as other phenomena can be examined to advantage in transaction cost economizing terms » (Williamson, 1996). En outre, « la confiance se traduit (…) vraisemblablement par une baisse du taux de rentabilité requis par les actionnaires » (Charreaux, 1998). Ainsi, des relations de confiance avec les différents partenaires agiraient favorablement sur la création de valeur en diminuant les coûts (d’agence, d’influence, d’enracinement…) et favoriseraient la mise en oeuvre d’une politique d’investissement plus rentable en élargissant l’espace discrétionnaire des dirigeants. La culture familiale se singularise aussi en développant des réseaux sociaux actifs élargi aux salariés et aux dirigeants non-familiaux d’une part, et à certains partenaires de l’entreprise : fournisseurs, clients etc…, d’autre part (Allouche et Amann, 2002). La confiance serait alors un vecteur de performance pour l’entreprise familiale pour autant qu’elle crée les conditions d’une régulation complémentaire au marché, permettant une baisse des coûts de transaction (Allouche et Amann, 1998).

Une autre source de développement ultérieur issue de ces résultats pourrait être liée à la question de l’âge de l’entreprise ou plus précisément de son management. Peu de travaux en France se sont penchés sur cette dimension et ses conséquences sur la rentabilité. La question de l’âge de l’organisation dans la perspective de la rentabilité est souvent associée à celle de la taille. Des travaux américains ont abordé ce problème dans le champ d’analyse des approches configurationnelles. La jeunesse d’une organisation est souvent associée à son inexpérience (Stinchcombe, 1965). La taille modeste étant, elle, reliée au manque de ressources disponibles non dédiées (slack resources). Ce manque en matière de connaissances et de ressources est encore renforcé selon certains auteurs (Greiner, 1972) par une difficulté des créateurs de l’entreprise à accepter des changements organisationnels pourtant nécessaires. Ces aspects expliquent par exemple des résultats obtenus dans le champ de l’écologie des populations par Hannan et Freeman (1977) en termes de taux de mortalité élevé des entreprises jeunes et de petites tailles. L’âge est encore relié à la constitution de normes et d’habitudes institutionnalisées (Tushman et Romanelli, 1985) et le caractère établi et traditionaliste des relations inhibe la réactivité. Ici encore, les auteurs montrent que l’accroissement de l’âge de l’organisation va de pair avec la propension décroissante à la réorganisation organisationnelle. L’étude de Morck et ali (1988) montre que les entreprises familiales de moins de 30 années d’existence sont mieux valorisées alors que celles de plus de 30 ans sont moins bien valorisées par le marché lorsqu’elles ont un dirigeant familial. Une explication de ce contraste serait que dans les firmes jeunes les fondateurs jouent un rôle entrepreneurial important, tandis que dans les firmes âgées les fondateurs ou leurs descendants seraient trop enracinés. En ce qui concerne les descendants, l’absence de concurrence dans le choix de la personne la plus qualifiée pour diriger l’entreprise, associée à un plus grand enracinement managérial (Gomez Meija et ali, 2001) peut amener à des choix sous-optimaux. Toutefois, comme le montrent certains travaux dans le champ de l’entreprise familiale, l’âge de l’organisation associé à une longue succession de générations de dirigeants appartenant à la même famille, permet parfois que soient transférées continuellement des connaissances tacites essentielles au développement de l’activité (Cabreta-Suarez et al., 2001), la passion (Andersson, Carlsen et Getz, 2002) ou tout simplement l’esprit d’innovation (Litz et Kleysen, 2001 qui ont fait le succès de l’entreprise.

Gageons qu’il y ait dans ces caractéristiques intrinsèques aux entreprises familiales des éléments vertueux pour le renouvellement d’un capitalisme mis à mal aujourd’hui par des considérations court-termistes exacerbées et dont les effets sur l’outil de travail apparaissent désastreux.

Appendices

Notes biographiques / Biographical Notes / Notas biográficas

Patrice Charlier

Patrice Charlier est enseignant-chercheur à Audencia Nantes – Ecole deest Maître de Conférences à l’Ecole de Management Strasbourg de l’Université de Strasbourg où il enseigne la finance d’entreprise et le contrôle de gestion. Détenteur d’une thèse en Sciences de Gestion de l’Université Robert Schuman, il travaille sur la gouvernance des entreprises familiales et la transmission des entreprises.

Patrice Charlier is a Professor at the École de Management Strasbourg of the University of Strasbourg where he teaches Corporate Finance. He holds a degree in management sciences from University Robert Schuman, and is working on Corporate Governance and Governance of Family firms.

Patrice Charlier es Profesor de Universidad en la École de Management Strasbourg de la Universidad de Estrasburgo donde da clases de Finanzas Empresarial y de Contról de Gestión. Titular de una tésis de Ciencias de Gestión de la Universidad Robert Schuman está trabajando sobre la gobernación de las empresas familiares y la transmisión de empresas.

Gilles Lambert

Gilles Lambert est Professeur des Universités à l’Ecole de Management Strasbourg de l’Université de Strasbourg où il enseigne la finance d’entreprise et la stratégie. Détenteur d’une thèse en Sciences de Gestion de l’Université Louis Pasteur, il travaille sur les options réelles, la gouvernance d’entreprise (performance des entreprises familiales), le management de l’innovation et le changement organisationnel.

Gilles Lambert is a Professor at the École de Management Strasbourg of the University of Strasbourg where he teaches Corporate Finance and Strategy. He holds a degree in management sciences from Université Louis Pasteur, and is working on Real Options, Corporate Governance, Innovation Management and Organizational Change.

Gilles Lambert autor de una Tesis en Ciencias de la Gestión de la Université Louis Pasteur, es Profesor de universidades en la École de Management Strasbourg de la Universidad de Estrasburgo donde enseña finanzas de empresas y estrategia. Trabaja acerba de las opciones reales, la gobernanza empresarial (rendimiento de las empresas familiares), la gestión de la innovación y el cambio organizacional.

Notes

-

[1]

Centre d’Etude de Sciences Appliquées à la Gestion, Université Robert Schuman, Strasbourg.

-

[2]

La condamnation par la Cour européenne de justice de la loi allemande de 1960 dite « Volkswagen » qui interdisait à un seul actionnaire d’avoir plus de 20 % des droits de vote de cette société va permettre à Porsche de lancer effectivement son OPA sur VW.

-

[3]

Ils considèrent une entreprise comme familiale, lorsque la famille fondatrice détient une part du capital ou est présente au « board of directors ».

-

[4]

Ils distinguent deux types d’entreprises familiales : «Family owned» : si la famille a au moins 33 % des parts; « Owner management » : si le manager est de la « family owned »; et « Non family ».

-

[5]

Une entreprise est familiale quand la famille possède au moins 50 % des actions.

-

[6]

Notre échantillon est aussi constitué d’entreprises françaises.

-

[7]

La base de données Amadeus donne les pourcentages de droits de vote.

-

[8]

C’est une contrainte de notre choix d’appliquer le modèle de Neubauer et Lank (1998).

Bibliographie

- A. Agrawal; N. Nagarjan (1990). «Corporate structure, agency costs, and ownership control: The case of all-equity firms», Journal of Finance, vol.45, n°4, p. 1325-1331.

- J. Allouche; B. Amann (1997). « Le retour triomphant du capitalisme familial », L’expansion management Review, juin, p. 92-99.

- J. Allouche; B. Amann (1998). « La confiance, une explication aux performances des entreprises familiales », Économie et Société, série S.G., n° 8/9, p. 129-154.

- J. Allouche; B. Amann (2000). « L’entreprise familiale : un état de l’art », Revue Finance Contrôle Stratégie, vol. 3, n° 1, p. 33-79.

- J. Allouche; B. Amann (2002). « L’actionnaire dirigeant et l’entreprise familiale », Revue Française de Gestion, vol. 28, n° 141, p. 109-130.

- J. Allouche; B. Amann (2003). « Les entreprises patrimoniales sont plus profitables que les autres sur longue durée », Les Echos n° 19001, p. 5.

- B. Amann, « Les spécificités de l’entreprise familiale », Colloque AJDA, UPPA, 2003.

- T. Anderson; T. Carlsen; D. Getz (2002). «Family business goals in tourism and hospitality sector: Case studies and cross-case analysis from Australia, Canda, and Sweden », Family Business Review, vol. 15, n°2, p. 89-106.

- R. Anderson; D. Reeb (2003). « Founding-Family Ownership and Firm Performance: Evidence from the S&P 500 », Journal of Finance, vol. 58 n° 3, p. 1301-1327.

- R. Anderson; S. Jack; S. Dodd (2005). «The Role of Family Members In Entrepreneurial Networks: Beyond the Boundaries of the Family Firm», Family Business Review 13, vol. 18, n°2, p. 135-154.

- C. Aronoff; J. Ward (1995). «Family-owned businesses: A thing of the past or a model of the future?» Family Business Review, vol. 8, n° 2, p. 121–130.

- J. Arrègle; R. Durand ; P. Very (2004). «Origines du capital social et avantages concurrentiels des firmes familiales», Management 7, n° 2, p. 13-36.

- J. Astrachan; M. Shanker (2003). «Family businesses’ contribution to the U.S. economy: A closer look», Family Business Review, vol. 16, n° 3, p. 211-219.

- E. Barth; T. Gulbrandsen; P. Schone (2005). «Family Ownership and Productivity: the Role of Owner-Management», Journal of Corporate Finance, vol. 11, n° 1-2, p. 107-127.

- U. Bhattacharya; B. Ravikumar (2002). «From Cronies to Professionals: The Evolution of Family Firms», Working Paper, Indiana University.

- A. Berle; G. Means (1932). The Modern Corporation and Private Property, MacMillan: New York.

- B. Bird; H. Welsch; J. Astrachan; D. Pistrui (2002). «Family Business research: The Evolution of an Academic Field», Family Business Review, vol. 15, n° 4, p. 337-350.

- M. Broihane; M. Merli; P. Roger (2004). Finance comportementale, Economica.

- M. Burkart; D. Gromb; F. Panunzi (1997). «Large Shareholders, Monitoring, and the Value of the Firm», The Quarterly Journal of Economics, p. 693-728.

- M. Burkart; F. Panuzzi; A. Schleifer (2003). «Family Firms», Journal of Finance, vol. 58, n° 5, p. 2167-2201.

- K. Cabreta-Suarez; P. De Saa-Pérez; D. Garcia-Almeida (2001). «The succession process from a resource-and knowledge-baaed view of the family firm», Family Business Review, vol. 14, n° 1, p. 37-46.

- J. Caby ; G. Hirigoyen (2002). La gestion des entreprises familiales, Economica.

- M. Calvi-Reveyron (2000). « Le capitalisme familial, dans un contexte français, induit-il moins de dividendes que les autres formes d’actionnariat ? », Finance, Contrôle et Stratégie, vol. 3, n° 1, p. 81-116.

- G. Charreaux (1991). « Structures de propriété, relations d’agence et performances financières », Revue économique, n° 3, p. 521-552.

- G. Charreaux (1998). « Le rôle de la confiance dans le système de gouvernance des entreprises », Économies et Sociétés, Sciences de Gestion, n° 8-9, p. 47-65.

- G. Charreaux (1999). La théorie positive de l’agence : lecture et relectures…, dans De nouvelles Théories pour Gérer l’Entreprise du XXIè siècle coordonné par Koenig G., Economica, p. 61-141.

- G. Charreaux (2002). « L’actionnaire comme apporteur de ressources cognitives », Dossier spécial « L’actionnaire », Revue Française de Gestion, vol. 28, n° 141, p. 77-107.

- G. Charreaux (2005). « Pour une gouvernance d’entreprise « comportementale ». Une réflexion exploratoire... », Revue Française de Gestion, vol. 31, n° 157, p. 215-238.

- R.A. Cosier; M. Harvey (1998). «The hidden strengths in family business: Functional conflict», Family Business Review, vol. 11, n° 1, p. 75-79.

- C. Daily; M. Dollinger (1992). «An Empirical Examination of Ownership. Structure in family and Professionally Managed Firms», Family Business Review, vol. 5, n° 2, p. 117-136.

- H. Demsetz; K. Lehn (1985). « The Structure of corporate ownership: causes and consequences », Journal of Political Economy, vol. 93, n° 6, p. 1155-1177.

- R. Donckels; E. Fröhlich (1991). « Are Family Businesses Really Different? European Experiences from STRATOS », Family Business Review, vol. 4, n° 2, p. 149-160.

- D. Dreux (1990). «Financing Family Business: Alternatives to Selling out or Going Public», Family Business Review, vol. 3, n° 3, p. 225-243.

- M. Faccio; L. Lang (2002). «The Ultimate Ownership of Western European Corporations», Journal of Financial Economics, vol. 63, n° 3, p. 365-395.

- E. Fama; M. Jensen (1983). «Separation of Ownership and Control», Journal of Law and Economics, vol. 26, p. 301-326.

- M. Gallo; M. Estapé (1994). «The family business in the Spanish Food and Beverage Industry», IESE Research Paper n° 265, University of Navarra.

- M. Gallo; A. Vilaseca (1996). «Finance in family business», Family Business Review, vol. 9, n° 4, p. 387-401.

- E. García-Alvarez; J. Loopez-Sintas; P. Saldana-Gonzalvo (2002). «Socialization patterns of successors in first-and second-generation family businesses», Family Business Review, vol. 15, n° 3, p. 189-203.

- O. Gélinier (199). « Entreprises patrimoniales et éthique », Académie des Sciences morales et politiques, séance du lundi 31 mai.

- L. Gomez-Mejia; N. de Manuel; I. Gutierrez (2001). «The Role of Family Ties in Agency Contracts», Academy of Management Journal, p. 81-95.

- L. Greiner (1972). «Evolution and revolution as organizations grow», Harvard Business Review, n° 50, p. 37-46.

- T. Gulbrandsen (2005). «Flexibility in Norwegian Family-Owned Enterprises», Family Business Review, vol. 18, n° 1, p. 57-76.

- T. Habbershon; M. Williams (1999). «A Resource-Based-Framework for Assessing the Strategic Advantages of Family Firms», Family Business Review, vol. 12, n° 1, p. 1-22.

- M. Hannan; J. Freeman (1977). «The population ecology of organizations», American Journal of Sociological Review, n° 49, p. 177-199.

- O. Hart (2001). «Financial Contracting», Journal of Economic Literature, vol. 39, n° 4, p. 1079-1100.

- M. Hau; N. Stoskopf (2005). Les dynasties alsaciennes, ed. Perrin.

- G. Hirigoyen (1984). « Contribution à la connaissance des comportements financiers des moyennes entreprises industrielles et familiales », Thèse, Université de Bordeaux I.

- G. Hirigoyen (1984). « La fonction financière dans les moyennes entreprises industrielles et familiales », Banque n° 436, p. 23-30.

- K.A. Jehn (1997). « A qualitative analysis of conflict types and dimensions in organizational groups », Administrative Science Quaterly, vol. 42, p. 550-557.

- M. Jensen; W. Meckling (1976). «Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure», Journal of Financial Economics, vol. 3, n° 4, p. 305-360.

- M. Jensen (1983). «Organization theory and methodology», The Accounting Review, n° 2, p. 319 -339.

- D. Kenyon-Rouvinez; J. Ward (2005). Les entreprises familiales, Que-sais-je ?, PUF.

- M. Kets de Vries (1993). «The dynamics of family controlled firms: The good and the bad news». Organizational Dynamics, vol. 21, p. 59-72.

- R. La Porta; F. Lopez-de-Silanes; A. Shleifer; R. Vishny (1997). «Legal determinants of external finance», Journal of Finance, vol. 52, n° 3, p. 1131-1150.

- R. La Porta; F. Lopez-de-Silanes; A. Shleifer; R. Vishny (1998). «Law and finance», Journal of Political Economy, n° 106, p. 1113-1155.

- F. Le Vigoureux (1997). « Entreprises moyennes : structures de propriété et comportement stratégique », Revue Française de Gestion, n° 116, p.71-84.

- R.A. Litz; R.F. Kleysen (2001). «Your old men shall dream dreams, your young len shall see visions: Toward a theory of family firm innovation with help from the Brubeck family», Family Business review, vol. 14, n° 4, p. 335-351.

- L. Mahérault (1998). « Des caractéristiques financières spécifiques aux entreprises familiales non cotées », Revue du Financier, n° 114, p. 59-75.

- B. Maury (2006). «Family ownership and firm performance: Empirical evidence from Western European corporations», Journal of Corporate Finance, vol. 12, p. 321-341.

- R. Morck; A. Shleifer; R. Vishny (1988). «Management Ownership and Market Valuation» Journal of Financial Economics, vol. 20, p. 293-315.

- R. Morck, D. Wolfenzon; B. Yeung (2004). «Corporate Governance, Economic Entrenchment and Growth», Working Paper 10692, National Bureau of Economic Research, Cambridge, Massachusetts.

- F. Neubauer; A. Lank (1998). The Family Business. Its Governance for Sustainability, McMillan Business.

- P. Sharma (2001). «Stakeholder management concepts in family firms», in Proceedings of 12th Annual Conference of International Association of Business and Society, p. 254–259.

- P. Sharma (2004). «An Overview of the Field of Family Business Studies: Current Status and Direction for the Future», Family Business Review, vol. 17, n° 1, p. 1-36.

- A. Shleifer; R. Vishny (1997). «A survey of corporate governance», Journal of Finance, vol. 52, n° 2, p. 737-783.

- R.L. Sorenson (1999). «Conflict management strategies used in successful family businesses», Family Business Review, vol. 12, n° 2, p. 133-146.

- R. Tagiuri; J. Davis (1996). « Bivalent attributes of the family firm », Family Business Review, vol. 9, n° 2, p. 199-208.

- R.H. Thaler (1996). «Doing Economics Without Homo Economicus», in S.G. Medema et W.J. Samuels (Eds.), Foundations of Research in Economics: how Do Economists Do Economics, Cheltenham, UK: Edward Elgar, p. 227-237.

- M. Tushman; E. Romanelli (1985). «Organizational evolution: A metamorphosis model of convergence and reorientation», in L.L. Cummings et B.M. Staw (Eds) Research in organizational behavior, vol. 7, p. 171-222, Greenwich, CT: JAI Press.

- B. Villalonga; R. Amit (2006). «How do family ownership, control and management affect firm value?», Journal of Financial Economics, vol. 80, n° 2, p. 385-417.

- J. Ward (1997). «Growing the family business: Special challenges and best practices», Family Business Review, vol. 10, n° 4, p. 323-337.

- O. Williamson (1996). «Transaction cost economics and the Carnegie connection», Journal of Economic Behavior and Organization, vol. 31, n° 2, p. 149-155

List of tables

Tableau 1

Matrice propriété-management selon Neubauer et Lank (1998)

Tableau 2

Répartition des entreprises de l’échantillon par pays

Tableau 3

Répartition des catégories d’entreprises de l’échantillon

Test d’homogénéité des variances

Test d’égalité des moyennes

Tableau 5

Test post hoc – comparaisons multiples LSD