Abstracts

Résumé

Les compétences argumentatives des élèves de l’école élémentaire font l’objet d’une étude comparative, et ce, dans deux directions. D’une part, du cours préparatoire au cours moyen, on relève une modification sensible des profils interactionnels, qui se traduit par une augmentation des énoncés prenant en compte les arguments d’autrui, que ce soit pour marquer son accord ou au contraire, pour s’opposer. D’autre part, on s’aperçoit que ces compétences se manifestent plus fréquemment, quel que soit l’âge, quand les élèves sont placés dans une situation qui met en jeu un contenu disciplinaire à apprendre, par opposition à d’autres dispositifs expérimentaux qui leur proposent de simples débats d’opinion.

Abstract

This article reports on a comparative study, developed in two directions, regarding elementary level students’ competencies in argumentation. On the one hand, from the primary level to the elementary grade levels, the author notes that there is a change in interaction profiles which results in the development of argumentation discourse which takes into account others’ positions, including to show one’s agreement or opposition. On the other hand, the author notes that these competencies are present more frequently whatever the age, when students are placed in situations that require learning a subject matter as compared with other experimental designs that require simple opinion debates.

Resumen

Las competencias argumentativas de los alumnos de la escuela elemental son objeto de un estudio comparativo, y esto en dos direcciones. Por una parte, del Curso Preparatorio al Curso Medio, se observa una sensible modificación de los perfiles interaccionales, que se traducen por un incremento de los enunciados que toman en cuenta los argumentos ajenos, que sea para marcar su acuerdo o, al contrario, para oponerse. Por otra parte, uno se da cuenta que estas competencias se manifiestan con más frecuencia, cualquiera que sea la edad, cuando los alumnos se encuentran en una situación que pone en juego un contenido disciplinar a aprender, por oposición a otros dispositivos experimentales que les proponen sencillos debates de opinión.

Zussamenfassung

Bei diesem Beitrag handelt es sich um eine vergleichende Studie über die Argumentationskompetenzen von Grundschülern, die in zwei Richtungen weist. Einerseits lässt sich beim Übergang vom « Vorkurs » zum « Mittelkurs » eine deutliche Veränderung der Interaktionsprofile feststellen, die sich darin zeigt, dass die Diskussionsbeiträge jetzt in stärkerem Maße die Meinungen Anderer mit einschließen, sei es in affirmativer oder opponierender Absicht. Andererseits erweist sich, dass diese neuen Kompetenzen häufiger auftreten, unabhängig vom Alter, sobald die Schüler in eine Situation geraten, in der disziplinarische Inhalte gelernt werden sollen, im Vergleich zu anderen Situationen, wo es um bloße Meinungsäußerungen geht.

Article body

Argumenter entre six et dix ans

« Dans l’espèce humaine, la coopération dans l’activité est régulée et médiatisée par de véritables interactions verbales » : c’est en ces termes que Bronckart (1996, p. 31) marque la différence entre l’homme et l’animal, du point de vue des relations avec le monde physique et social. Il place son interactionisme socio-discursif sous l’égide de la théorie de l’agir communicationnel de Jürgen Habermas (1987) en insistant sur l’idée que seul le recours au langage autorise l’appropriation consciente des connaissances socialement reconnues.

C’est dans ce cadre que nous situons la présente étude, en nous demandant comment l’institution scolaire peut aider l’élève à développer sa capacité à débattre des savoirs, dans le but de les reconstruire, de les valider collégialement.

Lors de ces discussions heuristiques, le langage intervient sur deux aspects :

Il véhicule, d’une part, les informations jugées pertinentes par rapport au sujet en question, informations qui sont le résultat d’un tri opéré par le locuteur, entre toutes celles qu’il maîtrise (ou croit maîtriser).

Il marque, d’autre part, la place accordée à autrui dans le discours, la représentation que chacun se fait de l’interaction en cours.

Ces préoccupations ne sont discernables que pour les besoins de l’analyse. Lorsqu’un élève rend publiques ses pré-représentations pour les donner comme objet de débat, il agit simultanément sur les deux tableaux : il s’applique à énoncer un (quasi-) savoir dont il est prêt à justifier la prétention à la validité, mais, dans le même mouvement, il tente, sinon de convaincre autrui de sa légitimité, du moins de le pousser à accepter de le considérer comme digne d’être discuté.

L’élaboration des connaissances (scientifiques en général, scolaires dans le cas qui nous occupe) nécessite donc la recherche d’un accord intersubjectif. C’est pour cette raison que nous orientons notre réflexion vers l’argumentation heuristique orale [1]. Charolles (1980, p. 7) va nous permettre d’en énumérer les caractéristiques. Pour lui, toute conduite d’argumentation prend place dans une situation qu’elle transforme en situation d’argumentation, engage des participants (agents argumentateurs, patients argumentaires), porte sur un sujet ou un champ problématique, vise une fin qui est l’adhésion de l’argumentaire à une conclusion, exige, de la part de l’argumentateur, la mise en oeuvre de moyens qui sont les arguments. Ce que nous spécifions, d’ailleurs, en situant nos débats dans la classe, sous la conduite de l’enseignant titulaire, avec tous les élèves habituellement présents, regroupés pour une même tâche d’apprentissage. Si nous avons choisi d’étudier le discours argumentatif à l’oral, c’est que les avancées de la psychologie depuis Vygotsky et jusqu’au socioconstructivisme suggèrent que, dans un premier temps, à l’âge qui nous intéresse ici, les progrès sont rendus plus aisés par le recours à l’interaction sociale. Les compétences que nous cherchons à repérer dans le discours d’élèves de six et dix ans témoignent ainsi de leur aptitude à la planification polygérée des échanges. Cela signifie entre autres :

Que l’enseignant qui met en scène de tels moments de débat accepte de ne pas en maîtriser par avance les découvertes, les repentirs, les controverses : si un texte narratif obéit à une structure prévisible dans une certaine mesure, il en va autrement d’un tel discours interactif (Bronckart, 1996, p. 159), géré en temps réel par le groupe classe.

Que si ce discours n’accepte pas de planification préalable, il obéit en revanche à un certain nombre de règles de bon fonctionnement (respect des tours de parole, continuité thématique), voire de règles de « bonne conduite » (ne pas attaquer un énonciateur mais seulement ses thèses ; faire l’effort de comprendre les prises de position d’autrui ; avancer à visage découvert en assumant la responsabilité de ce qui est dit) (Bronckart, 1985, p. 52-58).

Les élèves de l’école élémentaire sont-ils capables de se décentrer de la sorte ? Ont-ils une maîtrise suffisante, à la fois de l’élocution, mais aussi de l’écoute ? Mais surtout : les enseignants peuvent-ils contribuer à favoriser l’émergence de telles compétences ?

Auricchio, Masseron et Perrin-Schirmer (1992, p. 7-8) ont, par exemple, constaté un certain nombre d’erreurs fréquentes concernant la compréhension de la polyphonie dans le discours :

Les élèves font parfois des contresens sur la thèse du locuteur : le recours à l’argumentation orale polygérée aide-t-il à déjouer, en temps réel, les risques de quiproquo, en ce qu’elle met en présence l’énonciateur d’une thèse et son auditoire ?

À l’écrit (élèves du secondaire), on remarque un manque d’organisation, de hiérarchisation des thèses présentes : nous verrons ce qu’il en est des énoncés empilés dans les interactions orales étudiées.

Les marques linguistiques ne sont pas utilisées de façon pertinente, les agents qui assument la responsabilité d’une position sont repérés avec un certain degré d’imprécision : nous rechercherons ce qu’il en est, dans notre corpus, de l’usage des connecteurs manifestant un lien de causalité, ainsi que de la fréquence des prises en charge énonciatives et des modalisations, deux indicateurs de l’attribution d’un énoncé à un locuteur identifiable.

Un certain nombre d’études existent déjà dans ce domaine de l’argumentation orale par de jeunes enfants. Nous voudrions, quant à nous, nous appuyer sur celles de Golder (1992a et b, 1993) et ce, selon deux axes : les opérations qui constituent le savoir argumenter (justification et négociation) et la structure des arguments. La capacité à justifier se traduit concrètement dans le discours par deux traits particuliers : le locuteur ne se borne pas à énoncer un jugement, mais pense à l’étayer par un argument, jugement et argument étant reliés par un connecteur explicite. La négociation prend, elle, des aspects plus variés ; elle est ce mouvement par lequel le locuteur fait par avance une place dans son discours à l’intervention d’autrui, lui ouvrant de la sorte un espace pour contre-argumenter : prise en charge énonciative (« je crois… ; à mon avis… »); modalisation (« plutôt ; peut-être… »); marques de jugements axiologiques, déontologiques (« c’est bien ; il faut ; on doit »).

La structure des arguments concerne de son côté les relations entre énoncés successifs, relations classées en catégories hiérarchisées, qui témoignent chacune d’un progrès :

Absence de coopérativité dialogale et argumentative : énoncés empilés. Même le thème de la séquence en cours n’est pas respecté ; d’aucune façon, le discours d’autrui n’est pris en compte.

Coopérativité dialogale sans coopérativité argumentative : énoncés complémentaires. Les élèves manifestent leur écoute, mais ne font qu’ajouter des éléments d’information, phrases avec « et puis…, et puis… ».

Coopérativité dialogale et argumentative : spécification, négation. Non seulement le contenu des énoncés précédents est repris, mais il est en quelque sorte retravaillé, soit par restriction de son domaine d’application, soit par contradiction, manifestation d’un désaccord explicite et justifié.

Golder (1993) étudie les discussions au sein de deux types de dyades, enfant/ enfant (EE) et enfant/adulte expérimentateur (EA), à propos de sujets comme « les différences entre les garçons et les filles ». Elle relève, pour chaque enfant pris individuellement, s’il utilise au moins une fois dans ses énoncés les différents traits retenus ci-dessus. Le tableau 1 présente les résultats. Selon ce tableau, 30 % des 18 élèves qui ont discuté individuellement avec l’adulte expérimentateur utilisent au moins une fois durant l’interaction un énoncé qui présente une marque d’engagement.

Tableau 1

Résultats des discussions au sein des dyades

Dans ce qui suit, nous allons étudier les mêmes compétences argumentatives auprès d’élèves de cours préparatoire (6 ans) et de cours moyen 1re année (10 ans). Nous ajouterons, par ailleurs, aux catégories « Spécification » et « Négation » deux nouvelles classes d’énoncés témoignant, selon nous, de coopérativité argumentative : l’accord simple, par lequel un élève marque explicitement qu’il partage les vues d’autrui ; l’accord renforcé, où l’adhésion aux mêmes thèses est justifiée par l’apport d’un argument supplémentaire allant dans le même sens. Finalement, nous essaierons de répondre à la question suivante : dans quelle mesure une connaissance qui se coconstruit en classe, quelle que soit la discipline scolaire, est-elle un catalyseur efficace pour l’acquisition de compétences argumentatives ? Ces compétences n’apparaissent-elles pas plus tôt, et avec une fréquence accrue, quand la situation d’interaction argumentative présente un fort enjeu cognitif ?

Situation (quasi) expérimentale

Les deux moments d’argumentation orale qui composent notre corpus d’étude s’insèrent dans des séquences de lecture. Cette forme de travail est courante dans chacune des deux classes, si bien qu’aucun paramètre n’a été modifié pour les besoins de la recherche : il s’agit, par conséquent, de plus d’une situation d’observation d’une pratique didactique que d’une expérimentation avec manipulation volontaire de variables.

Bronckart (1996, p. 31) définit l’espace de l’interaction sociale par les choix opérés à propos de la zone de coopération et des finalités poursuivies. C’est par ces choix que le chercheur « découpe » son objet scientifique dans le champ, tout d’abord du possible, puis du perceptible. Cependant, c’est à travers eux également que l’enseignant induit le comportement de ses élèves. C’est-à-dire que les caractéristiques des énoncés produits, que les performances des apprenants, sont extrêmement sensibles aux modifications, voulues ou non, de cet espace d’interaction sociale.

Dans le cours préparatoire observé, la séquence de lecture fonctionne traditionnellement de la manière suivante : une page d’un album (ici, Roule galette, de N. Caputo, 2004) est présentée à la classe, et les élèves sont invités à la lire en commun, s’appuyant sur leurs premières habiletés à déchiffrer, mais aussi sur les hypothèses syntaxiques et sémantiques qu’ils sont capables d’émettre. Le but de la séquence (la finalité poursuivie, chez Bronckart, 1996) est donc de construire en commun la compréhension d’un extrait de lecture suivie. Insistons sur le fait que, dans cette classe, l’apprentissage de la lecture est entièrement mené de cette façon, à l’exclusion de tout recours à un manuel. Les élèves ont donc l’habitude de débattre ensemble de « ce que l’histoire pourrait bien nous raconter aujourd’hui », deux à trois fois par semaine.

Quant au cours moyen 1, les élèves ont commencé par lire L’aventure de Renaud (Rodari, 2003) [2], puis en ont rédigé l’épilogue. Ce texte, produit individuellement, témoigne là encore de leur compréhension de l’histoire : quels sont, selon eux, les traits du caractère des personnages qui vont déterminer leur conduite dans la suite de l’intrigue ? Quelles sont les actions encore ouvertes qui doivent recevoir une conclusion avant le point final ? (Weisser, 1998b). La discussion étudiée porte sur l’adéquation au texte de Rodari de deux de ces épilogues, sélectionnés par l’enseignant en ce qu’ils représentent deux des options majoritairement explorées par la classe dans son ensemble (« Renaud conserve son pouvoir magique », « Renaud le perd »).

Nous considérons que les données recueillies lors de ces deux discussions sont comparables d’une classe à l’autre parce que les deux séquences étudiées relèvent d’une même finalité : leur objectif est la compréhension d’un texte, c’est-à-dire l’actualisation d’un sens plutôt littéral, en tout cas interne à l’écrit, et non son interprétation, définie comme cette faculté qu’a chaque lecteur de relier ce que dit un texte à sa propre existence (Tauveron, 1999 ; Weisser, 2002). Par ailleurs, et pour reprendre le deuxième critère de Bronckart (1996), la zone de coopération entre interlocuteurs est, elle aussi, comparable, puisque les élèves jouent leur rôle d’élèves dans l’une et l’autre classe, conformément au contrat didactique habituel. Le tableau synoptique qui suit (tableau 2) résume la particularisation opérée de la conduite d’argumentation selon Charolles (1980).

Tableau 2

La particularisation opérée de la conduite d’argumentation selon Charolles (1980)

Certains éléments autorisent, par ailleurs, la comparaison de nos travaux avec ceux de Golder (1992b) : les élèves observés sont d’âge proche, et les productions langagières analysées relèvent à chaque fois d’un oral polygéré, à visée argumentative, en milieu scolaire.

Par contre, notre décision de respecter un cadre strictement didactique génère quelques différences notables :

Du fait de l’écart d’âge des élèves (CP/CM1), la poursuite d’un même objectif pédagogique ne saurait prendre les mêmes formes. En particulier, au CM1, le traitement des aspects grapho-phonétiques, voire syntaxiques, est très majoritairement automatisé, et n’apparaît par conséquent plus comme argument.

Ayant renoncé à un dispositif plus expérimental qui aurait consisté, par exemple, à isoler les élèves en dyades, nous nous privons de la possibilité d’évaluer les compétences argumentatives de chaque individu pris séparément. Toutefois, peut-on estimer que l’attitude d’un enfant de 6 ou 9 ans face à un adulte inconnu (l’expérimentateur) témoigne des savoir-faire langagiers qu’il maîtriserait ? Peut-on estimer que l’investissement affectif et surtout cognitif auquel il consent est le même selon qu’il discute d’un « sujet de société » découvert le matin même, plutôt que d’un travail d’apprentissage scolaire déjà entamé les jours précédents, et sur lequel il s’est personnellement engagé ?

Ces choix plus pédagogiques que scientifiques/expérimentalistes nous empêcheront de conclure de manière tout à fait nette, toute étude de ce type restant fortement contextualisée. Il reste que cette question méthodologique est perçue avec autant d’intensité par les psycholinguistes eux-mêmes. Caron (1989) regrette par exemple le peu de travaux qui étudient le fonctionnement de la deixis : « Dans les situations expérimentales courantes, où la situation d’énonciation est soigneusement neutralisée, il n’est pas étonnant que les marques déictiques soient généralement négligées par les sujets » (p. 187).

On l’aura compris, notre intention n’est pas d’étudier ces marques en particulier, mais de ne pas nous priver de cette richesse, de ce foisonnement, perceptibles uniquement dans des situations « authentiques », c’est-à-dire reliées au quotidien de la classe.

Notre but n’est donc pas de prouver l’existence d’un ensemble précis de compétences à un degré de maîtrise donné, mais plutôt d’ouvrir des pistes de réflexion sur les possibilités dont témoignent les élèves de l’école élémentaire quand la situation didactique le leur permet (Weisser, 1998a). Il nous semble, en effet, que l’étude des réactions des élèves dans des contextes par trop artificiels, aménagés pour répondre principalement à l’injonction épistémologique nomothétique de neutraliser les variables, risque d’entretenir la « coupure entre enseignement et recherche » que mentionnait déjà Garcia-Debanc (1980, p. 98).

C’est en gardant à l’esprit ces risques de biais méthodologiques que nous pouvons à présent analyser nos résultats et les comparer à ceux des recherches précédentes.

Résultats empiriques

Au cours préparatoire

Le corpus étudié comporte 213 tours de parole, dont 133 pour les élèves (62 % des interventions). Cette répartition en deux tiers – un tiers représente l’étendue de l’espace de négociation que l’enseignante ouvre à sa classe : elle est loin de monopoliser la parole. Par ailleurs, quand on étudie ses énoncés de plus près, on se rend compte que ce sont surtout des reformulations de ce que viennent de dire les élèves (Weisser, 2003).

En ce qui concerne la première opération argumentative, de justification, nous relevons que très peu de jugements sont étayés par un argument (17 énoncés, 13 %).

Sans étayage :

(1) Él : « Maîtresse, au tableau, il y a Roule galette. »

(4) Él : « C’est Roule la galette ! »

Avec étayage :

(19) Él : « Ils l’ont pas oublié, [parce qu’] ils l’ont choisi. »

Il est à noter cependant que parfois, c’est le geste qui joue le rôle d’argument.

(54) Él : -« Ici, c’est comme dans Village. » (montre le mot Vache sur un affichage mural)

(65) Él : « C’est le même mot que là. » (Ibid.)

Les élèves ne semblent pas éprouver le besoin d’apporter une preuve de ce qu’ils avancent, tant cela leur paraît évident et, par là, ne semblent pas devoir s’imposer à tous leurs pairs.

Un peu plus de la moitié des énoncés étayés (9 sur 17) relient jugement et argument par un connecteur explicite.

(9) Él : -« Je suis pas d’accord, puisque… parce que dans Roule la galette, normalement, il devrait y avoir un “la”. »

(18) Él : -« Oui, [c’est Roule galette] parce qu’ils ont oublié de mettre “la”. »

Certains connecteurs sont produits à la suite de l’intervention de l’enseignante :

(88) M : « Alors, dites-moi, pourquoi vous êtes d’accord ? »

(89) Él : « Parce que… il y a… il y a galette. »

En effet, la visée générale de ces séquences de lecture est la constitution d’un répertoire d’outils : « Pour lire un texte, je peux me servir de mes compétences en matière de déchiffrage, je peux contrôler la plausibilité de ce que je suis en train d’essayer de lire en vérifiant si cela a un sens, en étant attentif aux relations syntaxiques que j’ai repérées, etc. ». Et ces outils seront progressivement induits par la classe à partir, justement, des arguments invoqués pour parvenir à lire tel ou tel passage.

Lors de la controverse au sujet de Roule galette/ Roule la galette (énoncés 1 à 19, voir ci-dessus), par exemple, s’affrontent encore implicitement, règles syntaxiques (« Le nom galette doit être précédé d’un déterminant. ») et règles de déchiffrage (« On ne voit pas le mot “la”. »), et (19) est une tentative d’arbitrage (« On peut déroger à certaines règles ; l’auteur a tous (?) les droits. »).

Grâce à cet extrait pris au tout début du corpus d’étude, on s’aperçoit immédiatement combien le débat autour d’un objet didactique est propice à la construction de savoirs disciplinaires. Même si, bien entendu, dans une classe de CP, ces éléments de connaissance restent épars, latents et peu assurés.

La deuxième opération argumentative, de négociation, se traduit par la prise en charge énonciative, par la modalisation, et par la présence de jugements (axiologiques, prescriptifs). Nous avons relevé très peu d’occurrences de ces marques : aucune prise en charge, six énoncés mettant en jeu des modalisations (165 : « Peut-être qu’elle va semer. » ; 192 : « Vieille, c’est presque comme Anguille. ») et trois jugements, tous évaluatifs (126 : « Oui, c’est juste. »).

Les élèves n’estiment pas encore nécessaire de prendre de la distance par rapport à leurs énoncés, ils n’en mettent pas en doute spontanément la valeur de vérité. D’ailleurs, les quelques modalisations concernent les actes possibles des personnages (165) plus souvent que leurs propres actes de lecteur (192).

Les études de Golder (1992a) concluent à des fréquences bien plus élevées : au moins 30 % des élèves testés au CP modalisent leurs énoncés, et jusqu’à 60 % en situation EE. Cette différence peut être, selon nous, imputable à deux facteurs :

Les interactions étudiées mettent en scène des dyades et non une classe entière, chaque locuteur a, de ce fait, de nombreuses occasions de revenir lui-même sur son propre discours, et donc de le prendre en charge (« C’est mon avis. ») et de recourir à des modalisations (« J’entends ce que tu me dis, mais quand même… »).

Le thème du débat faisant davantage appel à l’opinion qu’au savoir, le déontique (permis/obligatoire) et l’aléthique (possible/nécessaire) prennent le pas sur l’épistémique (plausible/certain).

S’agissant de la structure des arguments, nous avons obtenu les résultats présentés au tableau 3.

Tableau 3

Structure des arguments

Par rapport aux études précédentes, on remarque une nette diminution des énoncés empilés : trois tours de parole dans notre corpus ne respectent pas la continuité thématique de l’échange, contre 20 à 30 % des élèves qui produisent au moins un énoncé empilé chez Golder (1993). L’attention des apprenants paraît donc bel et bien focalisée par l’enjeu cognitif : chaque interlocuteur est très présent au débat, effet à la fois de la fréquence de tels moments, et de la tension didactique (« Qu’allons-nous découvrir aujourd’hui ? »).

De plus, la caractérisation de tels énoncés nous paraît parfois délicate : ce qui peut se lire comme « Empilement » dans un premier temps est parfois « Argumentation » en réalité, tant les indices invoqués par les élèves dans ce type de travail de lecture sont nombreux et variés ; on a parfois besoin de plus d’un échange pour comprendre quel sens donner à une intervention :

(147) M : « Qu’est-ce qui se passe dans l’histoire ? »

(148) Él A : « Le renard. »

(149) M : « Quoi ? »

(150) Él B : « Tu trouveras. » (énoncé empilé )

(151) Él C : « C’était pour rire, dit le homard. » (énoncé empilé )

(152) M : « Pourquoi me dis-tu ça ? »

(153) Él C : « Dit. »

(154) M : «D’accord, on a le même mot ici. »

Le thème introduit dans l’énoncé 148 n’est pas repris en 150, qui peut donc être considéré comme un énoncé empilé. L’énoncé 151 apparaît de prime abord comme plus étrange encore, l’élève C citant de mémoire un passage de l’album précédent, étudié une semaine auparavant. Cependant, l’énoncé 153, provoqué par l’enseignante (152), marque un début de justification : « Je me réfère à cette phrase lue il y a quelques temps parce que j’y retrouve l’un des mots que je dois lire aujourd’hui. » L’énoncé 151 ne peut donc plus à notre avis être considéré comme une rupture de la coopérativité dialogale. Par contre, l’énoncé 148 n’ayant été repris par personne, doit-il être classé a posteriori dans cette catégorie ? Plus qu’une question de jugement (du chercheur), c’est une question de point de vue (argumentation pour l’énonciateur, il est effectivement question d’un renard dans la suite de l’album ; empilement pour ses pairs, qui ne parviennent pas à saisir son allusion).

Les énoncés complémentaires sont bien plus nombreux (14 %), les élèves reprenant, souvent à l’identique, ce qu’un de leurs camarades vient de dire. Il serait éventuellement possible de considérer ces interactions comme autant d’accords implicites, comme si l’enfant de 6 ans ne se contentait pas d’entendre ses propres convictions énoncées par autrui, mais tenait à le faire par lui-même, quitte à répéter littéralement une intervention précédente.

Les énoncés témoignant d’une réelle coopérativité argumentative sont finalement les plus nombreux : dès le CP, 20 % sur les quatre catégories distinguées.

À cet égard, l’échange 1-19, déjà évoqué d’un autre point de vue, est significatif.

(16) Él : « Normalement, c’est Roule la galette. »

(17) Él : « Oui, mais le titre, c’est Roule galette. »

(18) Él : « Oui, parce qu’ils ont oublié de mettre “la”. »

(19) Él : « Ils l’ont pas oublié, ils l’ont choisi. »

Il met en scène successivement des moments de restriction (passage de 16 à 17 : ce qui est « normal » ne s’applique pas à tous les cas), de négation (19), et même plus, une vraie réorientation argumentative : l’anomalie constatée (l’absence du déterminant de galette) est en fait non pas un oubli, une erreur, mais une décision volontaire.

Ce même travail de contestation et de rectification s’observe en d’autres endroits ; par exemple (102-119) quand les élèves viennent de lire « faire une… », certains s’empressent de compléter « … galette », et s’exposent à des démentis formels de la part de leurs camarades : « Parce que si ce serait galette, il n’y aurait pas ces deux-là. », l’élève désignant de la sorte « ré… », les premières lettres du mot suivant. Effectivement, la phrase complète, lue un peu plus tard, sera : « Je pourrais t’en faire une, répond la vieille. »

Comme précédemment, c’est le jeu des différentes classes d’indices par l’interaction argumentative qui amène les élèves à progresser : un argument syntaxique (« derrière une, on peut avoir galette ») est mis en doute par le recours à des règles de déchiffrage (« ici, je vois ré ») et, finalement, la décision est prise à la suite d’un constat de cohérence sémantique une fois que la phrase complète est connue.

Notons également que les deux catégories « Accord simple » et « Accord renforcé » que nous avons introduites sont bien représentées, avec un bémol cependant : jamais un élève ne prononce le nom de celui dont il partage les vues, il ne fait qu’en reprendre les propos, en les enrichissant le cas échéant :

(49) Él A : « Comme un vieux et une vieille. » (l’élève vient de le lire)

(50) Él B : -« Ça, c’est le vieux, et ça, c’est la vieille. » (son camarade confirme en les désignant sur l’illustration)

(122) Él C : « Là, il y a fa… »

(123) Él D : -« Et ri, ça fait fari… Et après, n. » (l’élève marque son accord en reprenant la découverte de son camarade, et l’enrichit en déchiffrant le mot complet)

Au cours moyen 1

La discussion analysée permet de répartir les interventions des uns et des autres selon des proportions comparables à celles relevées au CP : 60 des 108 tours de parole (56 %) sont le fait des élèves.

Dans plus de la moitié des énoncés, un jugement est étayé par un argument (37 énoncés sur 60, 62 %), la quasi-totalité (35) présentant de plus un connecteur logique. Cette très grande fréquence des cas de justification est encore plus déterminante quand on observe de plus près les 23 énoncés « Élèves » restants : même dans une discussion autour d’une question qui fait problème (« Lequel de ces deux épilogues respecte le mieux les contraintes textuelles ? »), il est des moments où on ne fait qu’acquiescer (44 : « Moi, je voudrais dire que je suis d’accord avec Léa. » ; 54 : « Ouais. »), ou rappeler des acquis (partie finale de la discussion dans laquelle la classe résume les décisions qu’elle a prises au sujet des caractéristiques d’un « bon » épilogue [3]). Ces 37 énoncés étayés représentent donc la quasi-totalité des énoncés argumentatifs.

Contrairement à ce qui s’était produit au CP, il est également possible de relever la présence de nombreuses prises en charge énonciatives (dans 24 énoncés sur 60 : 40 %), modalisations (15 énoncés : 25 %), et marques de jugement (15 énoncés : 25 %). Dans l’étude de Golder, ce sont entre 50 et 60 % des 24 élèves de CE2 qui utilisent une fois au moins les marques d’engagement, et de 25 à 30 % les jugements axiologiques (0 % de prescriptifs en situation EA).

Ce que l’on observe donc, c’est une évolution de la perception de ce qu’est une discussion argumentée entre pairs : les élèves apparaissent comme acceptant d’endosser la responsabilité de ce qu’ils avancent (prise en charge) et simultanément, comme ouverts aux réactions d’autrui (modalisation). Il nous semble par contre, selon notre corpus, peu pertinent de comptabiliser les marques de jugement avec les deux catégories précédentes, sous le terme générique Négociation : autant, dans les situations d’argumentation heuristique que nous étudions, les prises en charge énonciatives et les modalisations relèvent du « Proposer à la discussion », autant les jugements prescriptifs ou axiologiques ressortissent plutôt à l’« Imposer à autrui » :

(20) Él : -« Ben en fait, c’est parce qu’il pourrait pas parler, à chaque fois, ça apparaîtrait, donc ça sera un petit peu gênant, quand même. »

Les multiples éléments de modalisation (conditionnel, « à chaque fois », « un petit peu », « quand même ») montrent à l’envi que, pour cette élève, sa position (Renaud doit perdre son pouvoir magique qui fait que tout ce qu’il nomme apparaît aussitôt devant lui) peut être discutée ; il y a là un espace de négociation, fait entre autres de restrictions : Renaud conserve son pouvoir, mais pour un temps donné, ou dans des circonstances précises, ou pour certaines catégories de mots prononcés seulement, etc.

D’ailleurs, les quelques prescriptifs auxquels ont eu recours les élèves ne concernent que ce qui, à leurs yeux, constitue des erreurs graves :

(57) Él : -« Il faut que… il faut qu’on sache ce qui va lui arriver, à Renaud. S’il va guérir, euh… Parce que sinon, c’est pas son aventure. »

Il y a obligation simplement de ne pas oublier dans son épilogue de parler du héros principal de l’histoire et de prendre position par rapport à son problème. Tout le reste est négociable (il conserve son pouvoir ou il le perd, et de quelle manière), différents épilogues sont donc acceptables.

Cette grande souplesse se retrouve dans la structure des arguments : les énoncés empilés ou complémentaires ont complètement disparu (contre respectivement 18 à 35 % et 4 à 7 % des élèves du CE2 étudié par Golder) : aucun des interlocuteurs n’oublie de prendre en compte ce qui vient d’être dit, et de s’en servir de façon argumentée.

Les énoncés de spécification sont peu nombreux (5), de même que les accords simples (5) ; ce qui constitue les occurrences les plus nombreuses, ce sont les négations (13) et les accords renforcés (15).

À travers ces chiffres, il apparaît que la discussion autour de la signification d’un texte narratif de fiction, provoquée par le truchement d’un épilogue rédigé individuellement, met les élèves en situation d’exprimer leurs compétences argumentatives.

Les accords simples sont le plus souvent explicites, c’est-à-dire que l’élève auquel on se rallie est nommé ou désigné de façon déictique.

(13) Él : « Moi aussi, je suis d’accord avec elle. »

(44) Él : « Moi, je voudrais dire que je suis d’accord avec Léa. »

Les accords renforcés conduisent, soit à l’énonciation d’un argument supplémentaire.

(5) Él : -« Moi je préfère l’épilogue 2. Il y a Renaud, sa magie, elle s’arrête. »

(9) Él : -« Moi, je préfère le numéro 2 [se rallie à (5)], parce que ça parle de Renaud, il est guéri [reformule l’argument de (5)], et puis, ça dit comment il est guéri [argumente en signalant une qualité supplémentaire de l’épilogue qu’il préfère]. »

À d’autres occasions, les accords renforcés mènent à une tentative de généralisation.

(19) Él : -« S’il regarde un film avec des fantômes, il dit “Oh ! Des fantômes !” et puis après, il y a un fantôme qui apparaît. » (cas particulier)

(20) Él : -« Ben, en fait, c’est parce qu’il pourrait pas parler, à chaque fois, ça apparaîtrait, donc ça sera un petit peu gênant, quand même. » (généralisation)

La négation, quant à elle, est annoncée sans détour, de façon directe et sereine.

(29) Él : -« Ben moi, je suis pas d’accord avec Rose, parce que Rose, elle a dit que dans l’épilogue numéro 2, on ne dit pas que la tante, elle s’est réveillée. Mais si, parce qu’il y a marqué : “Après que la tante se soit réveillée”. Donc, on en parle quand même un peu. »

L’élève que l’on veut contredire est nommée, mais l’attaque ne porte que sur ses dires et non sur sa personne ; de plus, le jugement d’inadéquation est étayé par un argument objectif, une citation de l’épilogue incriminé ; enfin, l’opposition est adoucie par la modalisation « quand même un peu ». D’ailleurs, dès le tour de parole 31, un autre élève vole au secours de Rose en se ralliant au même épilogue qu’elle.

L’objet « texte » (que ce soit celui de Rodari ou les deux épilogues rédigés par les élèves) joue un réel rôle de médiateur entre les participants au débat : aucune des discussions observées ne s’est jamais envenimée comme on aurait pu s’y attendre, le savoir à construire autorisant toujours une objectivation des positions, on peut argumenter, prouver, convaincre (et pour ce faire, acquiescer, s’opposer, spécifier…) en s’appuyant sur quelque chose de (relativement) solide, en tout cas, sur un référent commun et explicite, visible par tous. Ce qui n’est pas le cas quand on discute de sujets de société, moments où les arguments invoqués sont plus idéologiques, et où il s’agit souvent de ne pas perdre la face.

Comparaison des profils interactionnels des groupes classe

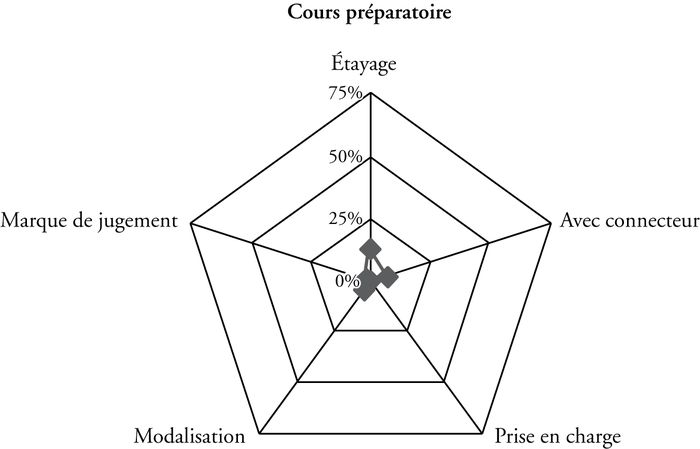

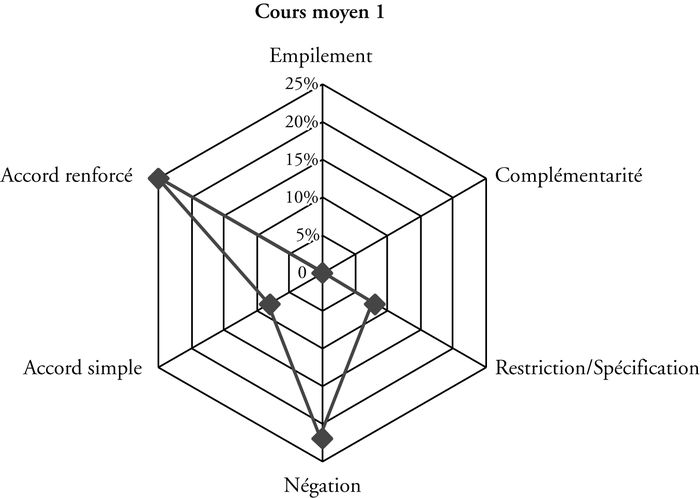

Les tableaux 4 et 5 et les figures 1 et 2 résument cette comparaison des compétences argumentatives repérables au CP et au CM1.

Tableau 4

Justification/Négociation

Tableau 5

Structure des arguments

Figure 1

Pourcentage des tours de parole élèves, cours préparatoire

Figure 2

Pourcentage des tours de parole élèves, cours moyen 1

Si on procède à une lecture métaphorique de ces deux premiers schémas, on constate comme une éclosion des capacités interactionnelles des élèves. Alors qu’au CP on ne relève qu’un nombre réduit de marques typiques de justification et de négociation, leur fréquence croît, quel que soit le domaine, au CM1. Présent à l’état de germe (pour filer la métaphore) dans la séquence de lecture de Roule galette, ce savoir-faire langagier se développe jusqu’à atteindre un niveau tout à fait appréciable : plus des deux tiers des énoncés CM1 se caractérisent par l’étayage d’un jugement par un argument, et cette relation de causalité est explicitée par un connecteur dans la grande majorité des cas. Marques de jugement et modalisations s’équilibrent, comme si la classe voulait collectivement laisser un espace de développement potentiel à la discussion. De plus, les deux tiers, enfin, des énoncés qui présentent un argument sont pris en charge par leur auteur, autre preuve des capacités de décentration acquises grâce à ces séances.

Du côté de la structure des arguments (figure 3), on assiste plutôt à un redéploiement : alors qu’au CP c’est la complémentarité entre énoncés qui domine, chacun voulant participer activement à la construction commune, même en recourant à des redites, c’est la prise de position (accord renforcé, négation) qui l’emporte au CM1. Les élèves font preuve de réelles compétences de contre-argumentation (voir Auricchio, Masseron, Perrin-Schirmer, 1992, p. 9) en mettant en oeuvre diverses stratégies par lesquelles ils repèrent et paraphrasent la thèse d’un pair, pour ensuite y adhérer ou la critiquer, par lesquelles ils introduisent encore des dénivellations dans le discours, dans ces moments où ils résument ou généralisent les positions de leurs pairs. Difficile à l’écrit, même au collège, ce travail est rendu possible par la conjonction de deux facteurs : l’existence d’un oral effectivement polygéré, c’est-à-dire d’un espace de discussion garanti par le contrat didactique ; la nécessité qu’il y a de s’accorder sur un objet commun de savoir, nécessité dévolue à la classe comme groupe de recherche par la construction d’une situation didactique idoine.

Figure 3

Pourcentage des tours de parole élèves, cours préparatoire – Structure des arguments

Intérêt didactique

En guise de conclusion et pour répondre à nos questions initiales, il est bon d’insister sur la très nette évolution des compétences argumentatives d’une classe à l’autre. Placés en situation d’apprentissage, les élèves de cours moyen 1re année (enfants de 10 ans) montrent de réelles habiletés à interagir à l’oral. Ils savent étayer leurs affirmations par un recours régulier à des arguments explicitement présentés comme tels. De plus, ils réussissent à se mettre en scène en tant qu’énonciateurs, marquant par là le caractère relatif de leurs propositions. Nous avons pu montrer ailleurs (Weisser et Remigy, 2004) que la prise en charge énonciative et la manifestation du doute par la modalisation étaient des gages de réussite : tant que les élèves persistent à croire que ce qu’ils avancent est sûr et certain, ils ne sont pas prêts à apprendre, ils persistent dans l’« éventuelle » erreur.

Cependant, ces compétences argumentatives sont déjà repérables dès le cours préparatoire. L’absence quasi totale d’énoncés empilés chez des enfants de six ans en est une preuve. Selon nous, c’est la présence d’un enjeu cognitif et d’un référent matériel qui favorise le maintien de la continuité thématique. La page de texte est là, devant eux, et leurs investigations vont s’opérer sur ce support objectif. Mieux même : l’objet-texte dans sa complexité fournit une réserve d’arguments potentiels des plus riches, d’ordre syntaxique, sémantique, lexical, grapho-phonétique, intertextuel, etc.

La même observation a pu être faite à propos de séances menées en sciences (Weisser, Masclet et Remigy, 2003) : confrontés à des dispositifs matériels (maquette du système solaire, montage électrique), les élèves fondent leurs arguments, soit sur des garanties empiriques, soit sur des débuts de modélisation, ou encore sur des usages pragmatiques.

Finalement, proposer aux élèves d’argumenter à propos de connaissances à construire, c’est, dans le même mouvement, leur fournir un terrain propice à la discussion : l’objet de savoir, ici en lecture, ailleurs en sciences, etc., joue un rôle de médiateur entre les enfants, ce qui leur évite de se retrouver en opposition directe (cas des « débats de société ») et ce qui leur permet d’objectiver les processus argumentatifs par le recours à un référent commun.

Pour finir, nous aimerions encore insister sur quelques points essentiels, pour élargir notre propos et sortir du contexte limité de ces analyses. Tout d’abord, nous voulons rappeler avec Bronckart (1996) que « la pensée consciente émerge comme un produit de l’action et du langage, et qu’elle est longtemps déterminée par la seule logique actionnelle et discursive » (p. 109). Autrement dit, la logique naturelle (Grize, 1996) régit de façon exclusive les relations entre l’enfant et le monde physique et social qui l’entoure. Elle ne sera relayée par la logique formelle que plus tard, et uniquement dans quelques domaines bien circonscrits. L’argumentation, orale puis écrite, s’avère donc partout nécessaire à l’école et au collège, en littérature et en sciences humaines bien évidemment, mais en mathématiques et en sciences expérimentales également, lors des apprentissages initiaux. C’est-à-dire que, bien loin de constituer une méthode parmi d’autres, il nous semble que le recours à l’argumentation heuristique est une nécessité élémentaire de la production des savoirs par les élèves.

Seulement, l’étude de telles discussions pose un certain nombre de questions épistémologiques redoutables, que nous évoquions plus haut. Nous voudrions à ce sujet marquer une fois encore notre accord avec Bronckart (1996) lorsqu’il préconise non pas une explication causale des actions langagières des élèves, mais bien plus « une compréhension des relations, à caractère probabiliste, qui se nouent et se dénouent en permanence entre le mental et le comportemental » (p. 42). C’est pour cette raison que nous avons volontairement limité notre corpus à un seul débat dans chaque classe, notre but étant de proposer aux enseignants et à leurs formateurs des exemples qui témoignent des compétences argumentatives que peuvent développer les élèves de l’école élémentaire, dès lors qu’une situation didactique volontairement bâtie dans cet objectif les incite à le faire.

Il reste maintenant à poursuivre ce travail en cherchant à évaluer individuellement les acquis dans le domaine de l’argumentation, mais toujours en situation typiquement scolaire (Weisser et Remigy, 2004) et en en essayant aussi d’estimer les bénéfices retirés du recours à l’argumentation au plan à la fois

des connaissances disciplinaires : concepts mieux définis, mieux mémorisés aussi, parce qu’on a eu à les défendre, à les approfondir sous la pression d’autrui (Weisser, Masclet et Remigy, 2003) ;

de la posture disciplinaire : les élèves se font une représentation plus appropriée des méthodes d’administration de la preuve légitimes dans telle ou telle matière (Weisser, 2004b) ;

et, enfin, sur l’aspect de tout ce qui concerne la citoyenneté scolaire : la construction publique et intersubjective d’un savoir ayant des effets en retour sur le respect dû à autrui, sur la capacité à négocier quand des décisions sont à prendre, etc. (Weisser, 2004a).

Appendices

Notes

-

[1]

Pour plus de précisions, voir la recherche de Douaire (2004).

-

[2]

Tiré des Histoires à la courte paille.

-

[3]

À noter, mais cela ne concerne pas directement la présente étude, que le but de la séquence n’était pas de décider effectivement lequel des deux épilogues était le « bon », mais de pousser la classe à approfondir sa lecture du texte initial à l’aide de cette question.

Références

- Auricchio, A., Masseron, C. et Perrin-Schirmer, C. (1992). La polyphonie des discours argumentatifs : propositions didactiques. Pratiques, 73, 7-43.

- Bronckart, J.P. (1985). Le fonctionnement des discours. Neuchâtel : Delachaux et Niestlé.

- Bronckart, J.P. (1996). Activité langagière, textes et discours. Neuchâtel : Delachaux et Niestlé.

- Caputo, N. (2004). Roule galette. Paris : Flammarion.

- Caron, J. (1989). Précis de psycholinguistique. Paris : Presses universitaires de France.

- Charolles, M. (1980). Formes directes et indirectes de l’argumentation. Pratiques, 28, 7-44.

- Douaire, J. (dir.) (2004). Argumentation et disciplines scolaires. Paris : Institut national de recherche pédagogique.

- Garcia-Debanc, C. (1980). Argumenter à l’oral : de la discussion au débat. Pratiques, 28, 95-124.

- Garcia-Debanc, C. (1999). Évaluer l’oral. Pratiques, 103-104.

- Golder, C. (1992a). Le discours argumentatif : impact de la finalité communicative sur les formes textuelles produites. Pratiques, 73, 119-126.

- Golder, C. (1992b). Justification et négociation en situation monogérée et polygérée. Enfance, 1-2, 99-112.

- Golder, C. (1993). Savez-vous argumenter à la mode… à la mode des petits ? Enfance, 4, 359-376.

- Grize, J.B. (1996). Logique naturelle et communications. Paris : Presses universitaires de France.

- Habermas, J. (1987). Théorie de l’agir communicationnel. Paris : Fayard.

- Rodari, G. (2003). Histoires à la courte paille. Paris : Hachette.

- Tauveron, C. (1999). Comprendre et interpréter la littérature à l’école : du texte réticent au texte proliférant. Repères, 19, 9-38.

- Weisser, M. (1998a). Non pas prouver mais donner à réfléchir : plaidoyer pour une épistémologie herméneutique. L’Année de la recherche en sciences de l’éducation, 49-64.

- Weisser, M. (1998b). La réception des textes narratifs : activité sémiosique de l’élève lecteur. Voies Livres, 88, 1-32.

- Weisser, M. (2000). La négociation du sens d’un texte fictionnel : étude de l’intercompréhension au sein du groupe classe. Degrés. 102-103, i1-i27.

- Weisser, M. (2002). La lecture à l’école et au collège : entre psittacisme et délire. Paris : L’Harmattan.

- Weisser, M. (2003). La gestion didactique des situations d’argumentation orale. Les sciences de l’éducation pour l’ère nouvelle, 36(3), 49-76.

- Weisser, M. (2004a). Apprendre la tolérance grâce au texte littéraire : de la compréhension littérale à l’interprétation axiologique. Mediterranean Journal of Educational Studies, 9(1), 121-134.

- Weisser, M. (2004b). Discuter de régularités ou d’interprétations possibles à l’école primaire. In J. Douaire (dir.), Argumentation et disciplines scolaires (p. 251-270). Paris : Institut national de recherche pédagogique.

- Weisser, M. et Remigy, M.J. (2004). Formes de la participation et appropriation individuelle des savoirs. Communication présentée dans le cadre du colloque « Faut-il parler pour apprendre ? », IUFM Nord-Pas-de-Calais et Université de Lille III, Arras, 24-26 mars.

- Weisser, M., Masclet, E. et Remigy, M.J. (2003). Construction de la compréhension par l’argumentation orale en sciences : expérience menée en Cycle III. Aster, 37, 17-52.

List of figures

Figure 1

Pourcentage des tours de parole élèves, cours préparatoire

Figure 2

Pourcentage des tours de parole élèves, cours moyen 1

Figure 3

Pourcentage des tours de parole élèves, cours préparatoire – Structure des arguments

List of tables

Tableau 1

Résultats des discussions au sein des dyades

Tableau 2

La particularisation opérée de la conduite d’argumentation selon Charolles (1980)

Tableau 3

Structure des arguments

Tableau 4

Justification/Négociation

Tableau 5

Structure des arguments