Résumés

Résumé

Le traumatisme de guerre a fait l’objet de nombreuses études passant d’un régime de soupçon, envers des soldats accusés de simulation, à un régime de la reconnaissance par l’apparition d’un diagnostic médical officiel : le trouble de stress post-traumatique (TSPT). Pouvant toucher autant la population civile que la population militaire selon les critères diagnostic officiellement établis, il n’en reste pas moins que le milieu des armes présente de forts risques traumatiques du fait même de la profession militaire. Ainsi, poser la question du TSPT au sein de la sous-culture militaire, permet de concrétiser les enjeux contemporains que pose ce diagnostic. Tandis que cette mise en norme vient justifier le comportement, dit « anormal », de certains soldats, le diagnostic de TSPT reste sujet à réflexion notamment sur la façon dont il est vécu par les personnes atteintes. Car se faire diagnostiquer comme « post-traumatisé de guerre » ne va pas de soi. Le diagnostic implique de nombreux changements dans la vie du militaire que ce soit d’un point de vue personnel ou social. Cet article s’intéresse alors à l’expérience de militaires français post-traumatisés par un regard porté sur la perception du trouble pour l’individu atteint et ses proches à travers la prise en charge médicale du trouble de stress post-traumatique.

Mots-clés :

- stress post-traumatique,

- diagnostic,

- militaires,

- expérience,

- France

Abstract

War trauma has been the subject of many studies, ranging from suspecting soldiers of simulation to recognizing their traumatic experience through the emergence of an official medical diagnosis: post-traumatic stress disorder (PTSD). According to officially established diagnostic criteria, it affects as much the civilian population as the military population; however, the military community presents a high traumatic risk due to the nature of their profession. Raising the issue of PTSD within the military subculture thus allows us to illustrate the current challenges presented by this diagnosis. While this standardization justifies the so-called “abnormal” behaviour of some soldiers, a PTSD diagnosis continues to be a topic for reflection, particularly with respect to how it is experienced by those affected. Being diagnosed as having “war-related post-traumatic stress” is not straightforward. The diagnosis requires many changes in the soldier’s life, whether from a personal or social standpoint. This article engages with the experiences of French soldiers suffering post-traumatic stress by focusing on the perception of the disorder for the affected individual and their loved ones through the medical treatment of post-traumatic stress disorder.

Keywords:

- Post-traumatic stress,

- diagnosis,

- soldiers,

- experience,

- France

Corps de l’article

Introduction

Le « stress post-traumatique » est présent dans la plupart des guerres. Au fur et à mesure des conflits, les armées notent l’apparition de nombreux troubles psychologiques ressentis par leurs soldats (Gabriel 1991). Mais c’est seulement à la suite de la guerre au Vietnam que le milieu médical reconnaît officiellement ce trouble par la mise en diagnostic du « trouble de stress post-traumatique » (TSPT) au sein de son ouvrage de référence, le DSM-3 (Association américaine de psychiatrie 1980). Dès lors est défini le possible déclencheur du trouble, ainsi que les catégories de symptômes qui peuvent apparaître des mois voire des années après le retour de combat.

Les sciences médicales ont ainsi construit un discours autour du stress post-traumatique, comme elles l’ont fait sur de nombreuses autres maladies ou troubles de santé mentale. Or, ces discours sont vecteurs de considérations spécifiques qui influencent la société et notre regard sur ce qu’est cette dernière. Le stress post-traumatique, tel qu’exprimé actuellement, ne va donc pas de soi. Il résulte d’une construction diagnostique (Young 1995 ; Breslau 2005 ; Valiaho 2012) qui définit la cause de cet état, ses symptômes et les possibles traitements à mettre en place pour retourner à un état « normal ». Le diagnostic du TSPT est donc un produit culturel et moral, et ne doit pas être considéré comme une découverte psychologique, mais plus comme le produit et la réalisation du discours psychologique (Young 1995). Ce qui n’est pas sans impact. « La construction sociale d’un traumatisme a permis une pathologisation de l’expérience des vétérans qui n’est pas sans effet […] : ils sont circonscrits dans l’espace public au statut de victimes ou d’individus inquiétants, et leur prise de parole critique et subversive a été délégitimée » (Doidy 2012, 33). À travers cette mise en norme du TSPT, on individualise le problème à un individu perturbé au lieu de déplacer le problème dans son ensemble et de se poser des questions quant à l’institution militaire en général.

Cette forme de discours va avoir une portée individuelle – dans le sens où elle met en place des systèmes de thérapie – mais aussi une portée sociale, politique et juridique (Breslau 2004). Via la mise en place de normes strictes naissent des questions auxquelles sont soumis les militaires quand il est temps de faire reconnaître leur trouble. Comme l’écrit Young (1995, 113),

It was clear to everyone that the proposed diagnosis would have important and manpower implications for the V.A. [Veterans Administration]. It would make the V.A. the primary care provider for all present and future cases of PTSD affecting veterans, including the many false positives who would aspire to this diagnosis.

Se pose également la question de la souffrance propre à l’individu atteint qui peut être minimisée par l’étiquetage de la maladie (Corin 1993). Quant à la reconnaissance même des soldats face à leur propre état, certains militaires américains proposent une transformation du diagnostic afin qu’il soit plus en adéquation avec leurs expériences considérant le TSPT non pas comme une condition anormale, mais bien comme une réaction humaine normale et raisonnable par rapport à ce qu’ils ont vu et fait pendant leur service (Gutmann et Lutz 2009).

Plus qu’une simple affection physique et psychique, le TSPT est donc une construction sociale et politique qui soulève de nombreux enjeux. Notamment lorsqu’il implique le fait militaire quand on considère que le diagnostic, tel que présenté actuellement, ne fait aucune distinction entre l’individu ayant été victime du traumatisme et celui l’ayant perpétré (Combaluzier 2009 ; Shay 2011).

Les recherches sur le TSPT développées principalement depuis les années 2010 en France, avec la mise en place des premiers plans d’action du ministère de la Défense (2013), sont une avancée majeure pour les militaires français. Elles permettent une meilleure prévention et prise en charge pour ces hommes et ces femmes qui reviennent transformés à la suite de leurs missions. Sur le plan civil, la France développe également de plus en plus d’études, notamment pour la création de cellules de soutien psychologique, tout en développant un statut juridique spécifique pour les victimes de TSPT, évolutions qui suivent, entre autres, les terribles attentats ayant frappé le pays ces dernières années.

Maintenant que ce diagnostic est établi au sein de la société française, il est nécessaire de se pencher sur la façon dont il est vécu par les personnes atteintes. Car l’univers de sens de chaque individu dépend de son environnement, de sa culture et de ses expériences. C’est pourquoi une trop grande généralisation des diagnostics peut nuire lorsque les explications médicales ne correspondent pas au type de population touchée. Cet article propose alors de penser l’expérience du trouble de stress post-traumatique de guerre à travers le prisme de sa mise en diagnostic pour des militaires français. Après une rapide présentation de la méthodologie de cette ethnographie, nous discuterons du processus de mise en diagnostic tel un véritable parcours du combattant. Puis, nous discuterons des risques inhérents au diagnostic avant de présenter trois de ses paradoxes dès lors qu’il s’applique à des militaires.

Méthodologie

Cette ethnographie s’est déroulée en France entre la région Bretagne (où se trouve une base militaire de la Marine) et la région parisienne (où se trouve un important hôpital militaire, Percy). Confrontée à mon statut de civile, sans aucun réseau établi au sein du milieu militaire, j’ai rapidement été confrontée à la difficulté du recrutement dans cet environnement marqué par la solidarité entre frères d’armes, le secret de la profession et la peur de parler de ses difficultés tel que le propose la présente recherche. C’est donc par une mise en contact avec de très nombreuses instances (associations d’anciens combattants, services de santé des armées, hôpitaux, etc.) et par l’affichage de ma recherche dans des endroits clés au sein de villages des régions visées, que j’ai eu un premier contact avec un militaire, non post-traumatisé, qui deviendra mon informateur clé. C’est seulement après avoir contacté plus de 80 personnes[1] que j’ai finalement réalisé 11 entrevues auprès de dix hommes et une femme.

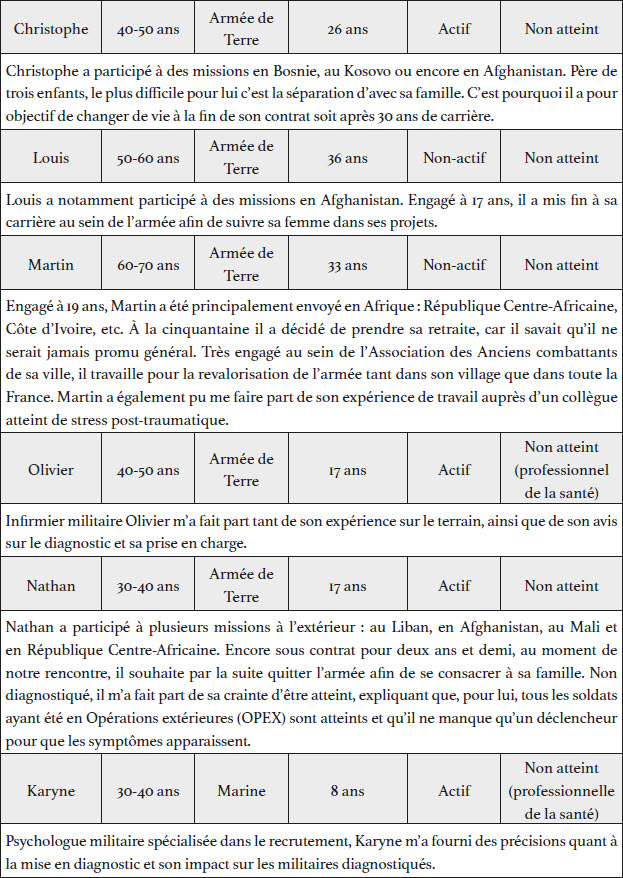

Tableau 1

Caractéristiques socio-démographiques de participant(e)s à la recherche

Parmi eux, cinq hommes sont officiellement atteints de TSPT. Ces témoignages ont été le coeur de la recherche permettant de comprendre l’expérience du diagnostic. Finalement, quatre militaires non-atteints de TSPT ont offert un regard extérieur au trouble, tandis que deux militaires (dont une femme) oeuvrant dans le milieu de la santé ont ouvert la recherche à un avis professionnel sur le TSPT et sa mise en diagnostic.

Être diagnostiqué : le nouveau parcours du combattant

Le milieu militaire a fait l’objet de plusieurs recherches en anthropologie appréhendant cet environnement comme une sous-culture au sein même de la culture nationale qu’elle défend (English 2004 ; Frese et Harrell 2003 ; Gresle 2003 ; Hawkins 2001 ; Hockey 1986 ; Thieblemont 1999). Comme l’explique English (2004, 6), « To date, many discussions of military culture have relied on James Burk’s definition of the term, which includes his assertion that military culture is composed of four elements : discipline ; professional ethos ; ceremonial displays and etiquette ; and cohesion and esprit de corps ». Ainsi, l’institution armée a son histoire, ses propres codes – dont les normes et les valeurs incluent le respect, le service du pays, la camaraderie, etc. – son organisation et une hiérarchie telle qu’elle définit ses propres obligations, voire sa propre culture artistique (chants, musiques, etc.). Mais définir le contexte militaire comme une culture propre a un impact direct sur ses membres. Tout en donnant une identité spécifique au soldat, elle assure également un certain contrôle en situation de combat par l’apport d’un ordre spécifique dans la confusion et l’ambigüité propre au combat (English 2004 ; Hockey 1986).

L’individu qui fait le choix d’une profession militaire passe donc d’une culture à une autre : sans pour autant quitter sa culture d’origine, le soldat (par sa formation) se conforme aux règles et aux normes propres à l’environnement militaire. Tel un rite de passage (Van Gennep 1909), c’est par la désocialisation de sa culture d’origine que le futur soldat est capable de se resocialiser au sein du milieu militaire par l’acquisition de connaissances et de valeurs spécifiques. Ne pouvant ignorer la tâche essentielle des soldats et l’objectif ultime des institutions militaires qui est l’obligation d’être toujours prêt au combat, le milieu des armes vise à inculquer l’empressement au combat qui est loin d’être inné chez l’homme (Harrison 1997). C’est pourquoi l’armée doit « transformer un humain ordinaire en une sorte d’être qui puisse, en tout temps, être mobilisé à faire la guerre » (Grossman 1995, cité par Harrison 1997).

Dans mon approche de la sous-culture professionnelle militaire, je me suis questionnée particulièrement sur les politiques disciplinaires qui mènent à la « fabrication de corps dociles » modelant des individus fonctionnels et productifs (Laliberté 2006, 33). La discipline imposée sur le corps est ce qui permet d’amener le civil à devenir soldat (Hollingshead 1946 ; Irwin 2002 ; Wool 2013a, b). Tel un rite initiatique de transformation, le corps devient un outil, le vecteur d’une entreprise plus globale. C’est en marquant les corps que sont marqués les esprits de façon durable (Teboul 2017). L’entrée dans l’armée est donc empreinte par une modification, souvent brutale, de tous les aspects de l’individu que ce soit son apparence physique, son aptitude au travail, sa conduite quotidienne ou encore son attitude morale. Le reclus est amené à se défaire de ce qu’il était avant son engagement. Par ces changements les nouveaux soldats échangent leur ancienne identité pour l’uniforme, une nouvelle identité du « prêt au combat » transmise par l’armée (Harrison 1997). Ainsi, l’armée ne se limite pas à former des professionnels efficaces, mais produit un corps social dans « un projet identitaire qui doit aboutir à la création d’une communauté soudée et homogène : le corps d’armée » (Teboul 2017, 18). Mais cette unité des combattants, ces corps qui ne font plus qu’un, soulève des enjeux importants tant dans la relation à la profession militaire (et à sa fin inévitable) que dans son rapport aux risques du métier, notamment à travers l’expérience des traumatismes de guerre et de leurs conséquences.

Le retour de mission : la difficile transition entre temps de paix et temps de guerre

Tandis que la guerre reste une exception dans le quotidien des soldats (Roupnel 2022), la fin des missions met toujours en place une transition marquante entre temps de guerre et temps de paix. Ainsi, les soldats rencontrés sont tous revenus dans leur environnement familial après des absences de quatre à six mois. Un retour qui demande une réadaptation certaine. « Donc, progressivement, il a fallu que je me réadapte à la vie. Le combat était à 9 000 kilomètres de là. Je n’entendais plus le tactac tactac. Je n’entendais plus le truc qui éclatait » (Fabien). Jusqu’aux années 2010, le passage d’un environnement à l’autre se faisait de manière abrupte ne laissant aucun espace tampon pour permettre au militaire de se réadapter à une vie en temps de paix. C’est seulement avec la création des sas de décompression, notamment à Chypre, qu’est apparu l’importance d’un moment transitoire : logés dans un grand hôtel pendant trois jours avant de retourner en France, les soldats peuvent se détendre tout en participant à des séances d’informations sur les risques psychiques de la guerre ou encore à des rencontres avec des psychologues. Sur les 11 participants à la recherche, sept ont expérimenté ces sas. « Le sas de décompression est obligatoire. Ça, c’est un truc qui est, en ce qui me concerne, incontournable » (Gilles). Majoritairement appréciés par les militaires rencontrés, ils y voient une préparation nécessaire et utile pour leur retour chez eux. Cependant, pour certains, ces trois jours d’arrêt, entre deux mondes, ne suffisent pas à éviter l’apparition de symptômes aliénants qui les confrontent à un tout autre parcours du combattant : celui de la prise en charge médicale.

Se faire diagnostiquer

Une fois de retour de mission, cinq des 11 militaires rencontrés doivent faire face à un nouveau combat : celui contre les cauchemars, les hallucinations, les dépendances, etc. Avant même de définir ce qui leur arrive, ils découvrent les nombreux symptômes provenant d’évènements traumatiques. Tandis que chaque expérience est unique, les témoignages recueillis auprès des militaires post-traumatisés se rassemblent autour d’un même parcours qui caractérise tant la reconnaissance du trouble que sa prise en charge d’un point de vue médical et social. Un long parcours qui débute par une prise de conscience parfois violente : « C’est mon grand qui m’a dit, un soir, parce que, bon, j’avais trois grammes [d’alcool dans le sang], et qui m’a dit comme ça : “Mais bon, papa, vas te faire soigner quoi. Nous maintenant on est grand, on peut gérer la maison. […] Occupe-toi de toiˮ. » (Claude).

Le rapport au corps militaire ne peut être détaché de la considération des sensations corporelles. Or, au sein de la communauté militaire, il est préconisé une certaine surdité face aux sensations morbides : on réprouve celui qui « s’écoute trop » (Teboul 2017, 137). Tous ces hommes m’ont ainsi partagé cette période de déni face à leurs propres comportements problématiques. Et c’est grâce à leurs proches qu’ils se sont confrontés à une réalité, non sans conséquence. Car pour répondre aux inquiétudes de leurs familles, ils n’ont pas d’autre choix que de rencontrer un médecin ou un psychologue. Une étape loin d’être facile : « les soldats qui se retrouvent devant les psys ont déjà fait toute une démarche d’acceptation de leur état psychique » (Karyne).

Un nouveau combat débute alors contre les préjugés et les stigmatisations liés au TSPT et aux troubles mentaux en général. Les militaires post-traumatisés doivent surpasser leur crainte d’être jugés, pointés du doigt, avant d’être capable de débuter la prise en charge médicale. Car l’apparition de tels symptômes semble révéler une certaine faiblesse, véritable tabou qui se doit d’être inhibé dans cette communauté. C’est ainsi que tous les militaires rencontrés ont partagé leur impression de honte et de culpabilité face à leur trouble. Comme l’explique la psychologue militaire rencontrée, « quelqu’un qui aurait un trauma, qui aurait eu un état de stress aigu après une situation difficile, il va se mettre à pleurer, à avoir peur, à faire des cauchemars, et tout ça, pour eux, ce n’est pas compatible avec l’état de militaire ». L’identité même du soldat, inculqué lors de la formation de base, entre en conflit direct avec la réaction face au traumatisme. Les symptômes sont alors reniés laissant toute la place à la peur de montrer sa faiblesse, car, « L’armée c’est : on n’a pas le droit d’être faible. À partir du moment où vous montrez votre faiblesse, vous êtes mis sur le côté » (Laurent).

Diagnostiqués depuis au moins un an, les militaires post-traumatisés rencontrés sont capables aujourd’hui de faire part de leur état psychique. Pour tous, le TSPT ne se soigne pas dans le sens où les symptômes ne disparaissent pas totalement. Le militaire apprend plutôt à vivre avec. Tandis que la plupart des dépendances (drogues, alcool, etc.) sont sous contrôle, les cauchemars et l’hypervigilance restent bien présents. « Ce n’est pas facile. […] C’est même extrêmement compliqué parce qu’encore aujourd’hui j’ai […] là, ça fait trois ans que je suis rentré de mon premier mandat et je suis encore en hypervigilance » (Gilles). Subséquemment, ces militaires doivent apprendre une nouvelle manière de vivre. Mais ils doivent également se confronter aux risques d’une telle reconnaissance médicale, car le fait de ne pas pouvoir contrôler son corps – ou de ne pas en avoir un usage complet – détache le militaire de l’esprit de corps. Cela renforce le sentiment de faiblesse tout en risquant d’écarter les militaires post-traumatisés de leur sous-culture professionnelle, leur corps ne répondant plus aux attentes et besoins de l’institution et du groupe. Le milieu militaire représente donc un amalgame, car tandis qu’il est un milieu à fort risque traumatique, ses conséquences y sont taboues. Le diagnostic entre directement en contradiction avec l’identité même du métier militaire. Pour se faire soigner et diagnostiquer, le soldat doit alors se battre contre les normes de sa sous-culture, il doit accepter l’inacceptable pour trouver l’aide dont il a besoin. Car le risque d’être considéré inapte au métier militaire du fait d’un TSPT n’est pas un mythe. Or, les soldats post-traumatisés se confrontent ici à un tout autre défi qui s’ajoute à leurs symptômes.

Les risques inhérents à la mise en diagnostic

Lors des entrevues, une problématique majeure est apparue lorsqu’il était question de choisir de se faire diagnostiquer : la peur d’être évincé du milieu militaire. Cette angoisse, exprimée par tous les participants à la recherche, est une réalité. « Il faut qu’il soit mis à l’écart, parce qu’il se rencontre lui-même qu’il ne peut plus être militaire, il ne peut plus aller au combat, et donc il faut l’écarter, c’est clair » (Martin, colonel non post-traumatisé, mentionnant la situation d’un de ses hommes). Toutefois, cet état de fait représente un risque, car pour éviter la réforme, certains militaires refusent de se faire diagnostiquer. « Je pense que si la personne à un trauma, et s’il ne part pas en mission, et si en plus il est, entre guillemets, « viré » de l’armée, c’est… Tout va s’effondrer » (Karyne).

Entre reconnaissance et secret

Considérant la perception du diagnostic, il s’avère que seuls Sergio et Claude m’ont fait part d’un aspect positif. « La reconnaissance. C’est l’un des trucs du syndrome de stress post-traumatique, c’est que c’est reconnu. J’ai quelque chose, oui, j’ai quelque chose » (Sergio). Par l’officialisation de leur état de santé, on reconnaît leur expérience de la guerre et ses conséquences. Pourtant, la majorité des participants sont beaucoup plus négatifs face à un diagnostic qui marque la fin de leur carrière par leur démobilisation tel le détachement de ce corps partagé pour redevenir « invisible, mais unique » (Laliberté 2006, 32). L’impact est important pour ces militaires qui préfèrent garder le secret sur leur état par peur du regard des autres, voire par honte d’avoir failli « à la mission, au pays, au drapeau français » (Fabien).

C’est alors que les valeurs portées par leur engagement militaire sont remises en question. Tandis que les notions de camaraderie, d’obéissance, de discipline, etc. sont ce qui les pousse à vouloir intégrer la « grande famille » de l’armée française (Laurent), leur carrière militaire – et le développement de leur TSPT – mène à une sorte de désillusion. « Si vous voulez, entre les dires de l’armée où on est une famille, on est unis, on est là dans l’entraide et à côté, il ne se passe absolument rien, bien au contraire, même s’ils sont au courant… De toute façon, toutes les valeurs sont fausses » (Laurent). Bien que la notion de frère d’armes reste prégnante, les résultats de cette recherche montrent le tabou porté par le TSPT jusqu’à fragiliser le corps d’armée, soulignant l’indicible du traumatisme. Même entre collègues ayant participé à une même mission, le silence reste de mise. « Moi, j’étais troupe de marine, c’est euh […] voilà, c’est les meilleurs régiments de France. C’est les plus frappadingues. [sic] Et puis bon, on est tous du même âge, tous dans le même truc donc on ne se plaint pas vu qu’on a tous vécu la même chose. Donc forcément on ne se plaint pas entre nous, quoi » (Claude).

Rappelons alors que l’armée française est caractérisée par son secret, son surnom restant « La Grande Muette ». Bien que depuis sa professionnalisation, nous observons une volonté de se rapprocher du monde civil, cette institution reste silencieuse autour de ses actions et formations. C’est alors que les expériences de guerre et les traumatismes inhérents peuvent rapidement se transformer en secret, tel des évènements indicibles dont il faut protéger ses proches. « Tout ne se raconte pas » (Christophe). Le discours autour du TSPT repose donc sur un amalgame. Car tandis que la parole serait nécessaire à la guérison (Auxéméry 2013), s’ouvrir sur son TSPT peut être vecteur de danger, pour ses proches et soi-même. Outre une violence incompréhensible pour ceux qui ne l’ont pas vécu – « si tu ne l’as pas vécu, tu ne peux pas comprendre » (Christophe) – se remémorer les évènements traumatiques est une souffrance pour ces soldats. De ce fait, la majorité des militaires rencontrés ont expliqué ne jamais discuter de leurs traumatismes ou, s’ils sont amenés à le faire, ce n’est qu’avec quelques collègues soigneusement choisis.

De la formation à la surinformation

La prise de parole est donc tout un enjeu quand on parle du trouble de stress post-traumatique dans le milieu militaire. Pourtant, de plus en plus d’actions visent à libérer cette parole via la formation des soldats pour les préparer à connaître et reconnaître le stress post-traumatique. Ainsi, les officiers ou tout autre militaire avec un grade supérieur sont formés à déceler les troubles psychiques au sein de la troupe qu’ils encadrent. C’est le cas de Christophe qui explique qu’il lui est possible de diriger certains de ses hommes vers des psychologues s’il remarque un changement de comportement ou tout autre symptôme. Cependant, encore nombreux sont les militaires à avoir participé à des missions extérieures avant la mise en place de ces plans d’action, expliquant pourquoi beaucoup des participants à la recherche ont fait part n’avoir jamais reçu de formation sur le stress post-traumatique.

Toutes les réponses recueillies témoignent d’une évolution au niveau de cette instruction. Les militaires participent désormais à des conférences qui ont pour but principal de prévenir les risques et d’amener le militaire à reconnaître le stress post-traumatique chez lui, mais également chez ses collègues. Bien que ces présentations soient nécessaires afin que le stress post-traumatique ne soit pas méconnu de la population militaire, plusieurs limites apparaissent. Premièrement, les militaires font part de la difficulté de reconnaître le stress post-traumatique. Même si on les informe des différents symptômes, il est souvent impossible pour le militaire de se rendre compte de lui-même de ce qui se passe réellement s’il n’est pas à proprement concerné.

Facile à dire, facile à faire ce n’est pas pareil. C’est très difficile. […] après le mec s’il est vraiment… là, ça se verra tout de suite, mais pour le début c’est impossible. Un exemple, en 2010, donc on était en Afghanistan. On était sur deux bases différentes. Il y avait plusieurs collègues avec moi. Un de mes collègues était à l’aéroport et moi j’étais dans un camp à Kaboul. La veille, on fait un barbecue pour fêter les un mois de présence sur le territoire et les autres donc, ils repartent, dans leur camp. Et le lendemain matin, on a su qu’il s’était tiré une balle dans la tête trois heures après. On ne pouvait pas le savoir, pourtant j’ai parlé avec lui pendant toute la soirée, mais on n’a pas pu […]. Donc c’est difficile, on va dire, dès le début de trouver la personne qui va faire un choc post-traumatique, voire pire même, se donner la mort.

Nathan

Selon Sergio, le, militaire atteint s’enferme très souvent dans sa propre « bulle ». La formation est donc importante, mais ne suffit pas. Il explique aussi que les femmes de militaires devraient également suivre ce genre de conférences afin qu’il leur soit possible de déceler les symptômes de leur conjoint et de comprendre au mieux la situation. De plus, ces formations portent sur le stress post-traumatique d’une manière très large et ne donnent pas de présentations spécifiques en fonction du statut, de la mission, etc. Comme le précise Gilles, il est actuellement impossible de fournir une plus grande instruction par manque de temps et de moyens. Mais cela induit une trop grande méconnaissance pour certains, comme Olivier, infirmier militaire, qui n’a pas eu de formation spécifique offerte par l’armée :

Nous l’avons très peu étudié à l’école d’infirmier militaire. Notre direction du Service de Santé des Armées (SSA) fait en sorte que tout le monde soit informé sur les risques de PTSD[2], car il n’aime pas la mauvaise publicité des suicides de leur personnel. Aucun infirmier n’a de formation spécifique dans ce domaine ».

Olivier

Paradoxalement, certains militaires non post-traumatisés rencontrés font aussi part de quelques réticences face au développement de ces formations. Pour Christophe et Louis, ces connaissances peuvent être à l’origine d’une surprotection du soldat qui, maintenant, connaît les risques encourus dès son départ en mission. Comme ils l’expliquent, il est nécessaire de faire la part des choses. Il faut faire attention à ne pas trop médicaliser et à ne pas créer une bulle protectrice autour des jeunes militaires, car la réalité du terrain demeure difficile. De même, il est important de voir si le traumatisme provient réellement de la mission ou bien d’un retour difficile à la vie civile (décès d’un proche, divorce, etc.). Martin évoque même un risque encore plus grand : celui de la surinformation. « En fait, il faut un certain degré de méconnaissance pour pouvoir aller au combat, à la rencontre avec la mort. » (Martin).

Le paradoxe du diagnostic : de la médecine de guerre à l’effacement de l’expérience de guerre

Avant la reconnaissance médicale des traumatismes, via la mise en diagnostic du TSPT, la victime (qui n’était pas perçue comme telle) était considérée comme illégitime. Prenons pour exemple les soldats des Grandes Guerres qui, lorsqu’ils avouaient leurs souffrances psychologiques, étaient dénoncés tels des simulateurs refusant leur devoir patriotique (Fassin et Rechtman 2007). Ce n’est qu’à la suite de la guerre au Vietnam, face à la situation alarmante de ses vétérans, que le traumatisme est venu dévoiler et reconnaître les atrocités de la guerre jusqu’à déplacer cette perception occidentale à tout type de population victime de violence (par exemple, les réfugiés) (Summerfield 1999). Nous sommes ainsi passés d’un régime de soupçon, face à des militaires accusés de simuler leurs symptômes pour échapper au front, à un régime de la reconnaissance par l’apparition d’un diagnostic médical justifiant les conséquences psychiques de la violence (qu’elle soit de guerre ou non). C’est ainsi que la façon dont on considère, désormais, la violence et ses victimes s’est modifiée conjointement à notre rapport aux traumatismes (Das 2006) qui devient une légitimation ou, tout du moins, une lecture de la violence. Il vient exprimer un intolérable, reconnu par les pouvoirs publics (instances politiques, institutions militaires et de santé, etc.). Prenant sa base dans l’expérience des militaires, le traumatisme révèle les atrocités de la guerre. Mais plus encore, comme il s’applique sans différenciation aux soldats comme aux civils, le traumatisme vient également souligner l’horreur du terrorisme, l’insupportable de l’accident, l’inacceptable d’un évènement (Fassin et Rechtman 2007). Ce rapport universalisant du traumatisme a des effets non négligeables sur les individus en effaçant les différents niveaux de la violence et l’histoire de ses victimes. « Il n’y a pas de différences entre le survivant d’un génocide et la victime d’un viol : c’est du reste ce que dit la clinique » (Ibid., 35). C’est donc ici un premier paradoxe de ce diagnostic qui, malgré son origine, se confronte à la réalité même de la profession militaire.

Car tandis qu’il faut se protéger des traumatismes, il n’y a pas de risque nul.

C’est clair que tous ceux qui rentrent de là-bas, quelque part, ceux qui n’ont pas un esprit, à mon avis, pervers, ont eu quand même des suées froides, des cauchemars, des réveils impromptus, où on se secoue dans le lit, où on se dit « Oh là là », et puis on s’y voit encore quoi.

Martin, non-atteint de stress post-traumatique

En s’engageant, le militaire accepte, consciemment, les risques du métier et accepte la possibilité de se soumettre à des évènements traumatiques connaissant désormais les risques de développer un stress post-traumatique relatif à son métier. Pourtant, le diagnostic qui sert aujourd’hui à définir son état explique l’apparition du trouble en en généralisant les expériences, peu importe le type de traumatisme.

Il est alors important de se questionner sur cette indifférenciation entre les types de traumatismes afin d’en reconnaître l’expérience même, et ce, tant pour les militaires que pour les réfugiés de guerre ou encore, les victimes d’attentats terroristes. Un premier effort est notamment fait dans ce sens, d’un point de vue juridique, à la suite des attentats terroristes de Paris de janvier et novembre 2015 dont les victimes ont désormais le statut légal de « victimes civiles de guerre » (Valdés 2015).

Le second paradoxe revient sur le phénomène de victimisation propre au diagnostic. Car la généralisation du diagnostic efface également la distinction entre les victimes et les acteurs des actes de violence. Lebigot (2014, 464) précise ainsi,

L’expérience nous montre que le syndrome de répétition est de même nature, c’est-à-dire présente les mêmes caractéristiques que dans l’évènement traumatisant, que le sujet ait été en position d’agresseur ou de victime. Les symptômes ou syndromes associés sont également semblables dans les deux cas : mais on constate chez les agresseurs une forte incidence de certains d’entre eux, conduisant à des profils cliniques assez similaires.

Mais peu d’études sur le TSPT traitent de ce syndrome en fonction de personnes ayant commis les actes de violence (Combaluzier 2009 ; Shay 2011). Voilà pourquoi il existe beaucoup d’études expliquant l’apparition du TSPT chez les militaires de par les atrocités qu’ils ont vues et que très peu discutent de leur implication dans ces mêmes actes de violence.

Ce passage du statut de « bourreau » à celui de « victime » est en lien direct avec la construction diagnostic du TSPT.

On a permis ainsi une « fabrication » de la victime, ce qui ne veut pas dire qu’il n’y ait pas de victime authentique, ou d’auteurs d’atrocités souffrant de trouble post-traumatique. Mais parler de fabrication de la victime signifie aussi que la conscience du sujet disparait : l’auteur d’atrocités, finalement, n’est pas malade à cause d’une conscience douloureuse de ses actes. Cet aspect a totalement disparu, puisque sa pathologie correspond à l’évènement hors du commun qu’il a vécu.

Fassin 2003, 12

Via cette reconnaissance de la maladie, la notion de traumatisme est clairement qualifiée et permet de réhabiliter les victimes « […] avec un fait nouveau, puisque cette notion permet de penser (et de soigner) non seulement les victimes, mais aussi les bourreaux « le traumatisme n’y (est) plus seulement l’attribut des victimes, mais il (devient) également le stigmate des auteurs d’atrocités » (Fillion 2008, 115).

Il semble ainsi logique et adéquat de considérer un individu soumis, par exemple, à une attaque à main armée comme une victime. Ce statut est justifié par le diagnostic en lui-même : le DSM-5 (Association américaine de psychiatrie 2013) explique concrètement que le TSPT provient de l’exposition à un évènement traumatique soit en tant que victime, soit comme témoin immédiat. Mais qu’en est-il des militaires acteurs de la violence ? Bien que la notion de victimisation n’ait pas été directement abordée par les participants à la recherche, leur rapport à la faiblesse est directement en lien avec ce statut de victime propre à la construction diagnostique du TSPT. Car est justifié ici le développement de leur trouble par l’incapacité psychique de l’individu à surmonter l’expérience traumatique du fait même de l’exercice de sa profession. Par la dénomination du stress post-traumatique au sein de la définition diagnostique transparait ce paradoxe à travers le débat opposant la notion de maladie à celle de blessure.

Certain military leaders, both active and retired, believe the word “disorder” makes many soldiers who are experiencing PTSD symptoms reluctant to ask for help. They have urged a change to rename the disorder posttraumatic stress injury, a description that they say is more in line with the language of troops and would reduce stigma. But others believe it is the military environment that needs to change, not the name of the disorder, so that mental health care is more accessible, and soldiers are encouraged to seek it in a timely fashion. Some attendees at the 2012 APA Annual Meeting, where this was discussed in a session, also questioned whether injury is too imprecise a word for a medical diagnosis. In DSM-5, PTSD will continue to be identified as a disorder.

Association américaine de psychiatrie 2013

La considération du TSPT en tant que maladie pose donc problème pour la population militaire qui ne se reconnaît pas dans ce terme. Un choix a été fait d’un point de vue médical, mais cela entraîne des conséquences importantes pour les individus concernés. L’identité construite du soldat s’oppose à la conception du trouble portée par le diagnostic. Ce qui peut être à l’origine du refus du diagnostic au risque de vivre avec des symptômes importants, voire de les mener au suicide.

Finalement, le dernier paradoxe repose sur la thérapie par la parole comme principal mode de traitement offert aux militaires français. Sans dénier ses bénéfices tant pour la population militaire que civile, elle peut entraîner de nombreux blocages et inconvénients qu’il faut considérer. D’une part, parce que les soldats peuvent être soumis au « secret défense » de leur métier et ne pas avoir le droit de s’exprimer librement sur leurs expériences traumatiques. D’autre part, la sous-culture militaire française, au sein de laquelle on ne se plaint pas et encore moins à des civils qui ne comprennent pas la réalité du métier, force les militaires à réfléchir à qui ils veulent et peuvent parler avant même de débuter leur processus de soin. Ainsi, le fait que la thérapie par la parole soit encore le principal, voire l’unique, mode de traitement proposé semble problématique.

En lien avec ce rapport au soin, il est également nécessaire de questionner la relation thérapeutique qui, encore aujourd’hui, concerne principalement le militaire et son thérapeute. Or, bien que les démarches individuelles du militaire restent primordiales pour sa prise en charge personnelle, nous ne pouvons ignorer l’impact du trouble sur tout l’environnement familial du soldat. Car le TSPT ne se vit pas seul. Les militaires rencontrés en sont les premiers témoins : sans le soutien de leurs proches, beaucoup ne seraient pas dans un processus de soin. Délaisser l’environnement social du militaire et son impact tant dans l’expérience du trouble que dans sa prise en charge complique la donne pour le militaire atteint. Il est alors nécessaire que les traitements prennent place dans un plan plus large que le seul soldat traumatisé. Considérer l’entourage du soldat dans le processus de soin peut être bénéfique tant dans la gestion des symptômes que pour la compréhension des proches.

Conclusion

Bien qu’il y ait, depuis les années 1980, un diagnostic propre au stress post-traumatique, les militaires restent fortement marqués par leur expérience de la guerre. Forte de mes aprioris, je pensais que l’institution militaire délaissait cette question des troubles psychiques, soulignant un manque d’intérêt et d’informations de la part de l’armée française renforcé par sa distanciation du milieu civil. Pourtant, les témoignages recueillis ont avancé une tout autre réalité questionnant le diagnostic en lui-même et ses paradoxes lorsqu’il s’agit de diagnostiquer le personnel militaire.

Je n’émets aucun doute quant à la validité et l’importance de ce diagnostic, notamment dans l’environnement civil. Preuve en est aujourd’hui qu’il est beaucoup plus facile d’en parler. Ce trouble est bien moins tabou dans la population civile et les militaires eux-mêmes ont fait part d’aspects positifs quant à certains traitements proposés. Il est donc important de reconnaître que tout individu vivant un choc traumatique peut développer ce genre de trouble et que tous doivent avoir accès aux soins adéquats. Cependant, généraliser l’origine du trouble et ses méthodes de traitements peut créer plusieurs risques pour le militaire dont la reconnaissance de l’expérience de guerre reste limitée et dont le traitement principal se confronte aux normes de son environnement. Il se pose donc ici une question incontournable quant à la mise en diagnostic du TSPT qui influence l’expérience et l’impact du trouble pour l’individu atteint.

Tel qu’il est proposé actuellement en France, le diagnostic repose sur plusieurs paradoxes qui entraînent de nombreuses contradictions entre la façon dont le trouble est considéré et le milieu dans lequel évoluent les personnes atteintes. Parmi les militaires post-traumatisés rencontrés, trois sur cinq ont quitté l’armée, dont deux à la suite de l’apparition de ce trouble. Ces soldats ont-ils trouvé, dans leur démobilisation, un moyen de sortir de ce statut particulier du militaire pour avoir recours aux soins et mieux se conformer à la généralité propre au diagnostic ? Cette question devrait être développée et il serait intéressant aujourd’hui de se pencher sur des solutions face à ces paradoxes afin que les militaires, dans leur spécificité, puissent obtenir un diagnostic et une prise en charge plus efficaces. Les militaires atteints de TSPT sont souvent à la recherche de réponses : pourquoi eux et pas les autres ? Comment cela a-t-il pu leur arriver ? Que peut-on faire pour aider les autres ? Si la seule réponse qui leur est proposée est trop générale et correspond à des expériences de tous types, alors c’est leur identité même qui est remise en question.

Parties annexes

Notes

-

[1]

De nombreux contacts ont été établis auprès de militaires, mais beaucoup ne donnaient pas suite à notre première discussion par téléphone ou par courriel qui avait pour but de présenter la recherche. Sans aucun doute, le sujet sensible de l’étude est une des raisons ayant découragé les militaires à réaliser l’entrevue.

-

[2]

Acronyme anglophone (Post Traumatic Stress Disorder) du trouble de stress post-traumatique.

Bibliographie

- Association américaine de psychiatre. 1980. Posttraumatic Stress Disorder. DSM-III, États-Unis, American Association of Psychiatry.

- Association américaine de psychiatre. 2013. Posttraumatic Stress Disorder. DSM-V, États-Unis, American Association of Psychiatry.

- Auxéméry, Yann. 2013. « Le syndrome de la Guerre du Golfe vingt ans après », L’Encéphale, 39 (5) : 332-338. https ://doi.org/10.1016/j.encep.2012.11.003.

- Breslau, Joshua. 2004. « Cultures of Trauma : Anthropological Views of Posttraumatic Stress Disorder in International Health », Culture, Medicine and Psychiatry, 28 (2) : 113-126. DOI :10.1023/B :MEDI.0000034421.07612.c8.

- Breslau, Joshua. 2005. « Response to “Commentary : Deconstructing Critiques on the Internationalization of PTSD” », Culture, Medicine and Psychiatry, 29 : 371-376. https://doi.org/10.1007/s11013-005-9173-6.

- Combaluzier, Serge. 2009. « D’une dimension assez peu étudiée dans les tableaux cliniques des auteurs de violence : Réflexions sur l’impact des difficultés post-traumatiques afférentes aux actes posés », L’évolution psychiatrique, 74 (4) : 537-547. https://doi.org/10.1016/j.evopsy.2009.09.003.

- Corin, Ellen. 1993. « Présentation. Les détours de la raison. Repères sémiologiques pour une anthropologie de la folie », Anthropologie et Sociétés, 17 (1-2) : 5-20. https://doi.org/10.7202/015248ar.

- Das, Veena. 2006. Life and Words : Violence and the Descent into the Ordinary. Oakland, University of California Press.

- Doidy, Eric. 2012. « Reconstruction personnelle et critique sociale. Enjeux politiques de la réinsertion des anciens combattants par l’agriculture », Lien social et Politiques, 67 : 33-50. https://doi.org/10.7202/1013015ar.

- English, Allan. 2004. Understanding military culture – A Canadian Perspective. Montréal, McGill University Press.

- Fassin, Didier. 2003. « Les nouvelles frontières de la santé », Enjeux, 8 (141) : 1-17. https://doi.org/10.3917/sh.141.0024.

- Fassin, Didier et Richard Rechtman. 2007. L’empire du traumatisme. Enquête sur la condition de victime. Paris, Flammarion.

- Fillion, Emmanuelle. 2008. « Note de lecture. D. Fassin, R. Rechtman. L’Empire du traumatisme. Enquête sur la condition de victime », Sciences sociales et santé, 26 (2) : 113-117. Consulté le 1e juin 2023, http://www.persee.fr/doc/sosan_0294- 0337_2008_num_26_2_1892_t7_0113_0000_1.

- Frese, Pamela R. et Margaret C. Harrell. 2003. Anthropology and the United States Military. New-York, New-York Palgrave.

- Gabriel, Richard. 1991. La fin des héros. Paris, Albin Michel.

- Gresle, François. 2003. « La “société militaireˮ. Son devenir à la lumière de la professionnalisation », Revue française de sociologie, 44 (4) :777-798. https://doi.org/10.3917/rfs.444.0777.

- Gutmann, Matthew et Catherine Lutz. 2009. « Becoming Monsters in Iraq », Anthropology Now, 1 (1) : 12-20. https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2293371.

- Harrison, Deborah. 1997. « La violence dans la communauté militaire », Criminologie, 30 (2) : 27-45. Consulté le 1e juin 2023, https://id.erudit.org/iderudit/017403ar.

- Hawkins, John P. 2001. Army of Hope, Army of Alienation. Culture and Contradiction in the American Army Communities of Cold War Germany. Londres, Praeger.

- Hockey, John. 1986. Squaddies. Portrait of a Subculture. Eastbourne, University of Exeter.

- Hollingshead, August B. 1946. « Adjustment to Military Life », American Journal of Sociology, 51 (5) : 439-447.

- Irwin, Anne. 2002. The Social Organization of Soldiering : A Canadian Infantry Company in the Field. Manchester, The University of Manchester.

- Laliberté, Annie. 2006. « Le “démobiliséˮ, ce construit. Du corps de combat au corps individualisé : Le cas du Guatemala », Anthropologie et sociétés, 30 (1) : 29-50. https://doi.org/10.7202/013827ar.

- Lebigot, François. 2014. « Hors les lois de la guerre. À propos du traumatisme psychique chez quatre soldats auteurs de meurtres en situation opérationnelle », Annales Médico-psychologiques, 172 : 463-467. https://doi.org/10.1016/j.amp.2012.10.012.

- Ministère de la Défense. 2013. Haut comité d’évaluation de la condition militaire, Paris, République Française.

- Roupnel, Servane. 2022. « As-tu peur de moi ? » Trouble de stress post-traumatique et réintégration à la vie civile des militaires franco-canadiens au sein de la société québécoise. Thèse de doctorat, Département d’anthropologie. Québec, Université Laval.

- Shay, Jonathan. 2011. « Casualties », The Modern American Military, 140 (3) : 179-187. Consulté le 1e juin 2023, https://www.jstor.org/stable/23047357.

- Summerfield, Derek. 1999. « A Critique of Seven Assumptions Behind Psychological Trauma Programmes in War-affected Areas », Social Science & Medicine, 48 (10) : 1449-1462. https://doi.org/10.1016/S0277-9536(98)00450-X.

- Teboul, Jeanne. 2017. Corps combattants. La production du social. France. Paris, Ethnologie de la France, FMSH.

- Thiéblemont, André. 1999. Cultures et Logiques militaires. Paris, Presses Universitaires de France.

- Valdés, Laurence. 2015. « Attentats de Paris – Quel statut pour les victimes et leurs enfants ? », TF1 Info, 19 novembre. Consulté le 11 mars 2015, https://www.tf1info.fr/conso-argent/attentats-de-paris-quel-statut-pour-les-victimes-et-leurs-enfants-1536454.html.

- Valiaho, Pasi. 2012. « Affectivity, Biopolitics and the Virtual Reality of War », Theory Culture Society, 29 (2) : 63-83. https ://doi.org/10.1177%2F0263276411417461.

- Van Gennep, Arnold. 1909 [1981]. The Rites of Passage. Londres, Routledge and Kegan Paul.

- Wool, Zoé. 2013a. « On Movement : The Matter of US Soldiers’ Being After Combat », Ethnos 78 (3) : 403 433. https://doi.org/10.1080/00141844.2012.658428.

- Wool, Zoé. 2013b. « War Sick : Meaningful Illness and Military Victimhood », Journal of Global and Historical Anthropology, 66 : 139 147. https://doi.org/10.3167/fcl.2013.660116.

- Young, Allan. 1995. The Harmony of Illusions. Inventing Post-Traumatic Stress Disorder. New-Jersey, Princeton University Press.

Liste des tableaux

Tableau 1

Caractéristiques socio-démographiques de participant(e)s à la recherche