Résumés

Résumé

La banlieue québécoise a connu d’importantes mutations au cours des dernières décennies. Plusieurs se demandent si on ne devrait pas cesser de nommer ainsi des territoires qui ressemblent de plus en plus aux quartiers des villes centres. L’hétérogénéité sociale progressive des banlieues de l’après-guerre, nourrie entre autres par l’arrivée des immigrants, est un des facteurs qui inspirent ces débats. À partir de recherches réalisées dans des quartiers de la banlieue montréalaise et de certaines données statistiques, nous verrons comment l’immigration internationale se répartit en banlieue et proposerons une typologie de ses modes d’établissement. Puis nous nous interrogerons sur la manière dont l’immigration interpelle le modèle de la banlieue, en faisant référence notamment aux philosophies des « municipalités » de banlieue en matière d’intégration.

Abstract

Suburban Québec has undergone major changes over recent decades. Many observers wonder whether it might be appropriate to stop using the term ‘suburb’ to designate territories that are increasingly coming to resemble city-centre neighbourhoods. The progressive social heterogeneity of the post-war suburbs, sustained among other things by the arrival of immigrants, is one of the factors inspiring these debates. Based on research conducted on the suburban neighbourhoods of Montréal, and on certain statistical data, it will be seen how international immigration is spread out in suburban areas, and a typology for its modes of establishment will be proposed. This will be followed by an investigation of how immigration interacts with the suburban model, in particular by reference to the philosophies of the suburban “municipalities” regarding integration.

Corps de l’article

Dans le cadre des fusions municipales en région montréalaise, les débats qui ont défrayé la chronique quant au nom qu’il conviendrait de donner à la nouvelle ville sur la Rive-Sud furent pleins d’enseignements sur la perception de « la banlieue ». Pourquoi ce tollé à l’idée de baptiser la nouvelle ville du nom de Longueuil ? On peut penser que durant les dernières décennies, Longueuil a changé d’identité au point de ne plus pouvoir incarner les banlieues de la Rive-Sud. N’est-elle pas en effet devenue une vraie ville, avec tout ce que ce mot connote pour une bonne partie de l’opinion publique : hétérogénéité sociale et culturelle (en clair, pauvreté et immigration), densité (et ses inconvénients) ? Le gouvernement du Québec a fini par trancher en faveur du nom de Longueuil, après bien des hésitations.

Derrière ce débat animé, se cachait une vision bien précise de la banlieue et du projet social qu’elle était censée incarner. L’immigration internationale qui est venue grossir les rangs de la population de Longueuil ces dernières années serait un des vecteurs de ce processus de « dé-banlieurisation ». La banlieue n’étant plus ce qu’elle était, elle ne serait plus une banlieue !

La notion de banlieue fait problème quand il faut lui définir une portée spécifique dans les restructurations urbaines et sociales contemporaines. Beaucoup d’auteurs se sont attaqués à sa reconstruction, notamment dans le cadre de l’analyse des nouvelles vocations économiques et de la centralité des banlieues (voir par exemple L.S. Bourne, 1996 pour le contexte canadien ou A. Duany, E. Plater-Zybeck et J. Speck, 2000 pour les États-Unis). Nous aborderons ici la question sous l’angle de la banlieue comme lieu d’établissement des immigrants. Nous commencerons par reprendre le débat en précisant les caractéristiques sociales auxquelles la banlieue a été associée comme projet social en Amérique du Nord. Nous regarderons dans un deuxième temps comment l’immigration internationale contemporaine se répartit dans la région montréalaise et proposerons une typologie des modes d’établissement des immigrants en banlieue. Enfin, nous nous interrogerons sur la manière dont l’immigration interpelle le modèle de la banlieue, notamment les philosophies formulées par les « municipalités » de banlieue en matière d’intégration. Ces réflexions sont issues de deux recherches[1].

1. Qu’est-ce que la banlieue ?

Avant d’analyser la présence de l’immigration en banlieue, il faut réfléchir à la signification de ce dernier terme. Comme celle de la région de Québec (Morin, Fortin et Després, 2000), la banlieue de Montréal a connu des changements importants depuis les années 1940.

Les « premières grandes banlieues »[2], celles qui ont été construites entre les années 1940 et 1970, se sont progressivement densifiées. À la construction des maisons unifamiliales a succédé celle d’immeubles à logements multiples dans les espaces demeurés vacants. Ces banlieues ont aussi connu une différenciation sociale : leur population compte non seulement davantage de personnes âgées, comme le rappelle l’équipe de Després et Fortin à propos de la région de Québec, mais aussi une plus grande diversité de revenus et d’origines ethnoculturelles. Par exemple, à Laval et à Longueuil (Beaudet, 1998a et b)[3], la trame résidentielle de certains des plus anciens quartiers s’est dégradée au fil des années. Ces quartiers se sont appauvris. Par ailleurs, si la pauvreté est présente depuis longtemps dans les espaces périphériques (Evenden et Walker, 1993)[4], ce n’est pas le cas des immigrants pauvres (Frey 1993).

En périphérie, une « nouvelle banlieue » continue de s’étendre, dans le prolongement des premières, ou plus loin, autour d’autres noyaux villageois et à proximité des grands axes routiers. Devant deux réalités si différentes, comment définir la banlieue ?

La banlieue est un projet social. Elle incarne le rêve américain de la propriété individuelle (Evenden et Walker, 1993). Elle témoigne d’une mobilité sociale ascendante réussie, d’un espace résidentiel individualisé, homogène, sécuritaire et fournissant un accès personnel à la nature (Bourne, 1996 ; Fortinet al., 2001). C’est l’antithèse de la ville dominée par le bruit, la promiscuité, l’insécurité, la grisaille et l’hétérogénéité. La banlieue induit un mode de vie défini par un moment donné du cycle de vie, celui du début de la vie familiale. C’est d’ailleurs la présence des enfants qui justifie le besoin d’air, de nature, de calme, de sécurité et d’homogénéité (Evenden et Walker, 1993).

Mais la banlieue, à l’image de l’Amérique, c’est aussi un lieu neuf ; celui de la nouvelle résidence que personne n’a habitée, du nouveau quartier dont l’histoire reste encore à construire ; celui d’une nouvelle consommation, autour de cette maison à équiper, de ce terrain à aménager, de cette ou ces nouvelles voitures qu’il faudra acheter si on veut gagner les lieux de travail ou d’autres activités nécessairement situées hors de l’espace de proximité résidentielle. Bourne (1993) rappelle que le « neuf », l’intimité (privacy) et l’accès à un espace privé de grande dimension continuent toujours d’être plus valorisés par les ménages que le « vieux », l’accès à la diversité sociale et la proximité de l’emploi ou des services.

Les premières banlieues correspondent de plus en plus difficilement à cette image. Elles en conservent cependant certains traits physiques. Ainsi, malgré la construction d’immeubles, les maisons unifamiliales sont toujours là. Les « quartiers » de ces premières banlieues demeurent d’ailleurs encore largement monofonctionnels : commerces, industries, résidences unifamiliales et multifamiliales occupent des espaces distincts. Les gens qui vivent dans des résidences unifamiliales partagent toujours avec les résidents des nouvelles banlieues un certain mode de vie. Mais pour le reste, les premières banlieues ressemblent de plus en plus aux villes.

S’y trouve encore une partie de la population arrivée durant les premières vagues banlieusardes, mais aussi les enfants, qui, comme dans des quartiers centraux des villes, y sont nés et ont choisi d’y rester lors de leur propre installation autonome. Comme pour les villes encore, les premières banlieues voient cependant aussi partir certains de leurs résidents ; les plus âgés retournent parfois en ville, par exemple après le départ des enfants et ceux-ci choisissent, comme leurs parents autrefois, de quitter cet espace pour s’installer dans la banlieue nouvelle, celle qui correspond maintenant à l’image de la véritable banlieue[5].

Puisqu’elles ont connu une telle mutation, pourquoi les premières banlieues seraient-elles encore considérées comme telles ? Les représentations sociales héritées des années 1950 et 1960 et construites en fonction du modèle américain servent toujours de référence pour définir ce qu’est une banlieue ; Bourne (1993) souligne d’ailleurs la persistance de ces images « traditionnelles » dans les attitudes et comportements des consommateurs américains.

Par ailleurs, dans la dernière décennie, les analystes de la réalité banlieusarde ont proposé de nouveaux modèles d’interprétation afin de mieux rendre compte de sa diversité croissante. Par exemple, en 1991, Garreau proposait le concept d’edge city pour souligner l’indépendance grandissante de la banlieue à l’égard de la ville centre. Ces edge cities regroupent toutes les fonctions des villes centres et leur population y travaille et accède à divers services. D’autres rappelleront que l’installation en banlieue ne se voit pas uniquement chez les urbains et qu’il y a eu de tout temps une migration liée à l’exode rural, ne pénétrant pas véritablement dans la ville et restant à ses portes, en banlieue (Evenden et Walker, 1993).

La diversité des réalités banlieusardes interpelle les chercheurs qui, au cours de la dernière décennie particulièrement, ont proposé de nouvelles interprétations des dynamiques urbaines, remettant en question les modèles plus classiques, entre autres ceux de l’École de Chicago. Mais la question immigrante paraît souvent oubliée dans ces analyses.

Les chercheurs de l’École de Chicago, eux, se sont directement intéressés à la question du rapport entre l’immigration et l’espace. Incarnant celui qui vient d’ailleurs, l’immigrant serait en quelque sorte le banlieusard typique. Dans les premières décennies de ce siècle, l’École de Chicago faisait de la banlieue l’étape ultime du processus d’intégration des immigrants, leur dispersion spatiale consacrait leur volonté d’assimilation dans l’espace homogène de la banlieue. Par ailleurs, puisque chacun s’installe en banlieue avec ses caractéristiques propres et somme toute fort diversifiées, cette homogénéité paraît davantage de l’ordre du projet et du processus à long terme. La dispersion spatiale des immigrants en banlieue témoignait aussi de la réussite de leur mobilité sociale ascendante.

Certains chercheurs ont critiqué le modèle d’assimilation / dispersion proposé par l’École de Chicago, mais pour rappeler surtout la complexité des phénomènes et l’influence de certaines autres variables sur le rythme de dispersion des immigrants (Davies, 1961 ; Driedger, 1977 ; Lieberson, 1963). En fait, les analyses, telles que celles de Frey (1993), montrent que les minorités ethnoculturelles n’ont pas les mêmes comportements spatiaux que la majorité de la population et en particulier demeurent plus présentes dans les quartiers centraux des grandes villes. Il n’est donc pas étonnant de constater que les recherches sur l’immigration continuent majoritairement de s’intéresser aux espaces centraux des villes, aux communautés qui y sont présentes, mais surtout aux défis posés par la diversité croissante des origines ethnoculturelles des résidents de ces quartiers, entre autres, en matière de cohabitation et d’interaction (Germainet al., 1995).

Evenden et Walker (1993) rappellent, d’autre part, qu’une certaine immigration s’est, depuis longtemps, installée directement en banlieue. Prenant l’exemple de Toronto, ils mentionnent que de nombreux immigrants britanniques, avantagés entre autres par leur connaissance de la langue du pays d’accueil, choisissaient, dès leur arrivée au pays, une localisation en banlieue. Plusieurs chercheurs (Frey, 1993 ; Lai, 1988 ; Li, 1994) ont aussi mis en évidence le comportement particulier des communautés asiatiques, surtout dans l’ouest américain, qui s’installent plus que les autres en banlieue, mais selon un modèle marqué par une concentration résidentielle des membres de la communauté et le développement de services et de commerces spécifiques. Ce modèle qualifié d’ethnoburb par Li (1994) rappelle en quelque sorte celui d’edge city proposé par Garreau. Frey (1993) souligne par ailleurs que les communautés asiatiques et hispaniques, les plus présentes dans l’ouest américain, sont plus dispersées dans l’espace que la communauté noire, plus présente dans le nord et l’est, mais toujours plus concentrée dans les villes centres.

Pour réfléchir à la question de l’immigration en banlieue, dans l’espace spécifique de la région métropolitaine de Montréal, nous retournerons donc aux propositions théoriques de l’École de Chicago. Nous nous demanderons par ailleurs si d’autres modèles d’interprétation ne peuvent pas aussi rendre compte de la réalité observée.

2. L’étalement urbain de l’immigration ?

La géographie sociale de l’immigration montréalaise est bien éloignée du modèle de l’École de Chicago dans la mesure où de nombreux groupes d’immigrants ne suivent pas le modèle d’assimilation / dispersion couronnant la trajectoire immigrante amorcée dans les zones de transition entourant le centre-ville.

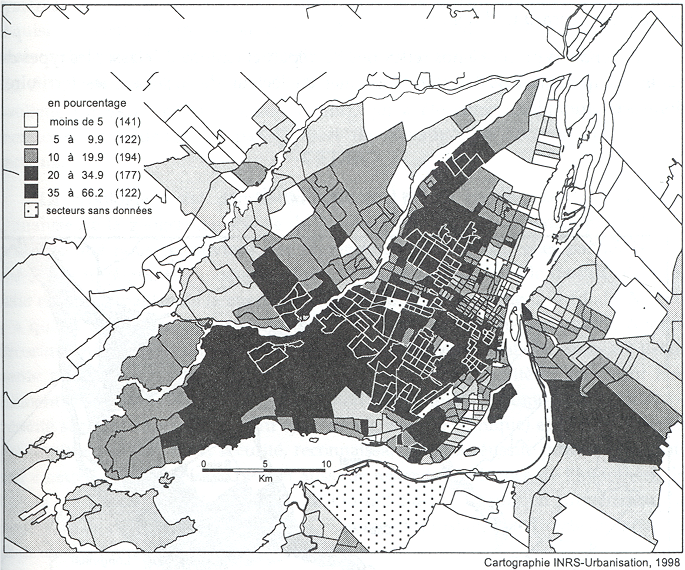

La carte de la concentration de l’immigration montre qu’en général, l’immigration reste largement concentrée sur l’île, dans la partie centre-ouest (carte 1). La part de la ville de Montréal – anciennes limites – (où se concentre plus de 45 % de l’immigration admise au Québec, ce pourcentage dépassant les 60 % pour l’immigration récente arrivée dans les années 1990) tend même à augmenter. Si les territoires dans lesquels sont concentrés les immigrants débordent les frontières de l’île, ils correspondent à des banlieues relativement proches de celle-ci, tant sur la Rive-Sud que sur la Rive-Nord ; Mongeau et Séguin ont bien montré qu’au total, la population immigrante a beaucoup moins alimenté l’étalement urbain que les natifs (Mongeau et Séguin, 2001)[6], contrairement, notamment, à Toronto (Bourne, 1993). Enfin, sur le territoire de l’île, certaines municipalités encore distinctes de la ville de Montréal en 2001 comptent également de fortes proportions d’immigrants : à Ville Saint-Laurent, Côte-Saint-Luc et Saint-Léonard, les immigrants représentent respectivement 46,4 %, 41,2 % et 35 % des populations de ces municipalités, ce qui dépasse le pourcentage de la ville de Montréal – anciennes limites – (26,7 %).

Tous les immigrants, ou leurs enfants, ne se dispersent donc pas nécessairement dans les banlieues avec le temps. Les zones d’accueil dans les quartiers centraux sont aussi souvent des zones d’enracinement, comme l’illustrent les quartiers Mile End et Côte-des-Neiges, par exemple (Germainet al., 1995) pour les vagues immigrantes de la première moitié du XXe siècle.

Il est d’ailleurs important de noter les changements survenus dans les flux migratoires internationaux à la fin des années 1970. À l’immigration largement européenne des premières vagues, vont se succéder une série de vagues migratoires en provenance notamment des pays dits du Tiers-Monde. Aujourd’hui, l’immigration s’est considérablement diversifiée si l’on regarde les pays et régions de provenance. Par ailleurs, cette nouvelle immigration comprend une forte proportion d’urbains (alors qu’avant les années 1970 les ruraux étaient majoritaires), une proportion plus élevée d’immigrants scolarisés et d’immigrants relativement aisés que dans les vagues précédentes (ce qui ne veut pas dire que leur intégration économique est plus facile). Enfin, les familles immigrantes sont nettement plus nombreuses que celles des natifs.

Carte 1

Concentration de l’immigration à Montréal. Population née à l’extérieur du Canada, par secteur de recensement, 1996

Bref, davantage de candidats éventuels pour un établissement en banlieue.

De fait, la nouvelle immigration arrivée au Québec depuis la fin des années 1970 est plus étalée que les vagues d’immigration européennes de la première moitié du siècle. Ville Saint-Laurent et les municipalités de l’ouest de l’île, dont LaSalle, sont devenues des lieux d’établissement importants (près du quart des habitants de cette dernière municipalité sont immigrants). Cet étalement a même gagné la Rive-Sud et la Rive-Nord. Des « banlieues » comme Dollard-des-Ormeaux, Brossard et le quartier Chomedey à Laval, pour n’en nommer que quelques-unes, sont fortement immigrantes (respectivement 33,6 %, 26,7 % et 38,3 % d’immigrants). Dans l’ensemble, certains de ces lieux d’accueil présentent en fait des caractéristiques des edge cities de Garreau (1991), c’est du moins le cas de Ville Saint-Laurent, pôle économique majeur. Les immigrants installés à cet endroit sont ainsi, plus qu’ailleurs, susceptibles de travailler dans leur municipalité de résidence. Mais dans les cas de Dollard-des-Ormeaux, LaSalle ou encore Laval, l’étude du navettage des résidents vers leur lieu de travail (Bélandet al., 2001) montre bien qu’une très forte proportion de résidents de ces municipalités continuent de se déplacer vers le centre de l’île de Montréal pour leur travail. Ils reproduisent ainsi tout à fait le modèle banlieusard traditionnel.

Revenons à présent à nos réflexions de départ et tentons de classer les types de banlieues immigrantes. La carte 2 permet au lecteur de localiser des territoires donnés en exemple.

Carte 2

Les territoires à l’étude

3. Trois types de banlieues immigrantes

Nous avons défini notre typologie en référence aux éléments précédemment identifiés et à la distinction entre premières et nouvelles banlieues. Cette typologie n’a pas de prétention à l’exhaustivité, mais devant l’absence de réflexion un peu systématique sur la présence de l’immigration dans la banlieue montréalaise, cette esquisse se veut une amorce en ce sens. Nous avons donc procédé à une nouvelle analyse du matériel d’enquête recueilli lors de la recherche sur l’immigration et la vie de quartier réalisée en 1992-1993[7] dont un volet concernait des quartiers de banlieue (Brossard et Ville Saint-Laurent), qui a été complétée, comme il a été mentionné précédemment, par l’apport de travaux plus récents sur d’autres secteurs.

La typologie a été définie en référence à une combinaison de facteurs. L’analyse de la géographie sociale de l’immigration suggère d’abord qu’il est peu probable que nous retrouvions des immigrants dans les nouvelles banlieues éloignées. Les immigrants choisissent plutôt la banlieue proche, celle de l’île d’abord, celle de municipalités de la couronne situées dans sa périphérie immédiate. Mais il y a quand même des nouvelles banlieues relativement proches du centre, comme Brossard. Ainsi, la distinction entre première et nouvelle banlieue demeure pertinente pour l’établissement de cette typologie. Les autres critères renvoient aux éléments directement liés à la représentation de la banlieue : homogénéité / hétérogénéité sociale (classe, période du cycle de vie, origine ethnique) et valeurs sociales prédominantes (propriété, sécurité, reconnaissance de la réussite personnelle, maison « neuve »). La typologie permet aussi de tester la pertinence de l’hypothèse de l’École de Chicago sur le moment de l’installation (2e étape, en provenance du centre) ou de celle des hypothèses plus récentes sur l’installation directe de certaines populations immigrantes en banlieue.

Type 1 : les jeunes familles de la banlieue traditionnelle

Le premier type correspond assez fidèlement au modèle traditionnel de la banlieue et à l’hypothèse de la dispersion de l’École de Chicago. Il regroupe les immigrants, ou enfants d’immigrants à la recherche d’un lieu « convenable » pour élever leur jeune famille. C’est ici le critère du moment particulier du cycle de vie qui paraît le plus influent. La banlieue attire donc ces jeunes familles issues de l’immigration pour les mêmes raisons que toutes les jeunes familles l’ont choisie depuis l’après-guerre. Comme le rappelle une informatrice clé de Brossard : « Ils trouvent exactement ce qu’ils cherchent : la tranquillité, une sécurité relative pour leurs enfants, un certain prestige, un respect de la part des voisins, renforcé par le fait qu’ils partagent le même statut socio-économique ». Ce sont des familles de classe moyenne provenant de la ville, lieu de leur premier établissement ou de leur naissance. Leur comportement serait assez conforme au modèle proposé par l’École de Chicago et la proximité de leurs compatriotes n’apparaît pas, a priori, comme un critère décisif dans leur choix résidentiel.

Par ailleurs, le fait que ces familles s’installent préférablement dans des banlieues somme toute pas trop éloignées, voire davantage sur l’île de Montréal, comme à Ville Saint-Laurent ou dans le quartier Chomedey à Laval – qui a, par exemple, accueilli beaucoup de personnes d’origine grecque et italienne – montre qu’elles ont un comportement un peu différent des francophones et anglophones qui tendent, eux, à s’installer de plus en plus loin en périphérie.

De fait, les jeunes familles immigrantes s’établissent à la fois dans les municipalités de première et de nouvelle banlieue, pour autant que celle-ci ne soit pas très éloignée. Même dans les premières banlieues, il existe toujours des secteurs en développement où il est possible d’acquérir une maison neuve, ou relativement récente. Par ailleurs, les secteurs résidentiels où habitent ces familles immigrantes montrent en fait une bien plus grande hétérogénéité ethnoculturelle que celles des nouvelles banlieues éloignées. Cette hétérogénéité ne rappelle-t-elle pas justement celle de la banlieue de Chicago où l’assimilation était davantage un projet à réaliser, sur la base d’un mode de vie reconnu et partagé ?

Type 2 : les banlieusards de « première génération »

Tout comme dans d’autres villes de l’Amérique du Nord, dans la région métropolitaine de Montréal, certains immigrants s’installent directement en banlieue. Ils y sont conduits par le biais de filières immobilières présentes dans leur pays d’origine. Et comme il a été observé ailleurs, ce phénomène concerne particulièrement la communauté chinoise. Les études américaines et canadiennes qui le décrivent insistent particulièrement sur le fait qu’il s’illustre par une forte concentration de la communauté et s’accompagne d’un développement commercial spécifique, qui rend en quelque sorte la communauté indépendante de la ville centre.

Notre enquête a permis de mieux comprendre le sens de cette installation et le regard que ces immigrants posent sur leur lieu de résidence. Certains éléments associés à l’image traditionnelle de la banlieue paraissent particulièrement importants : la consécration de la réussite sociale, l’accès à la propriété et à une maison neuve. Ces immigrants ont déjà « réussi » dans leur pays d’origine, ils font partie de la classe moyenne supérieure. Ils ont donc, en quelque sorte, court-circuité l’étape du passage par la ville centre décrit par l’École de Chicago, d’une part, parce qu’ils ne doivent pas amorcer leur ascension sociale « au bas de l’échelle », mais aussi, d’autre part, parce que le modèle qui correspond à leur statut social n’est plus à construire, à inventer : la banlieue prestigieuse existe déjà. Leur installation en banlieue correspond donc à la recherche de l’image de la plus grande réussite sociale. Ces immigrants cherchent ainsi à s’associer, dans le pays d’immigration qu’ils ont choisi, aux secteurs les plus valorisés.

Les immigrants chinois de Brossard illustrent parfaitement ce cas : ils veulent des maisons récentes et sont sensibles à l’image de la banlieue comme lieu d’accomplissement social (Charbonneau, 1995b). Certains informateurs clés consultés lors de notre enquête ont d’ailleurs rappelé qu’avoir une maison à soi est aussi valorisé dans d’autres cultures et est considéré comme le moyen véritable de développer un sentiment d’appartenance à un lieu. Le déménagement vers une maison plus moderne, plus grande et toujours neuve serait aussi une marque de haut standing, privilégié en particulier par les Chinois. Les immigrants se sont installés très tôt dans le développement de Brossard et certains ont effectivement changé de quartier en fonction de leur ascension sociale ; celui dans lequel sont installés les immigrants chinois est récent et de statut social moyen-supérieur.

Pour ces banlieusards, le facteur ethnique est plus important que pour les immigrants du premier type. Ceux qui préfèrent la proximité de leurs compatriotes verront à recréer dans l’espace neuf de la banlieue un milieu dont l’homogénéité est à la fois définie par la classe sociale et par le pays d’origine. Certains secteurs de Brossard où sont installés les immigrants chinois illustrent cette situation ; mais des immigrants d’origine différente résident aussi dans ces quartiers. Pour eux, le semblable, toujours important, sera celui du partage d’une même expérience d’immigration ; les immigrants prêtent aux quartiers multiethniques une tolérance plus grande qu’à ceux où les « minorités sont minoritaires » (Germainet al., 1995). Dollard-des-Ormeaux est probablement le prototype de cette situation.

Par ailleurs, l’indépendance de ces communautés à l’égard de la ville centre, malgré la diversité grandissante de l’offre de services et de commerces dans les municipalités où elles résident, n’est jamais aussi complète que le supposent les théories sur les edge cities et les ethnoburb. La proximité relative du vieux quartier chinois, grâce aux voies rapides qui relient, par exemple, Brossard à ce quartier bordant le Vieux-Montréal explique en partie que cette communauté se soit établie dans cette banlieue.

Type 3 : les immigrants pauvres, en provenance de la ville

Le troisième type d’immigration en banlieue ne se définit pas en référence à l’image valorisée de la banlieue, ni aux caractéristiques d’homogénéité sociale auxquelles elle a été associée dans les types précédents. Ce n’est pas l’image sociale de la banlieue typique qui justifie le choix résidentiel de ces immigrants, mais sa réalité pratique, qui rappelle que les lieux eux-mêmes sont engagés dans des processus de changement marquant certains espaces davantage que d’autres. Certaines premières banlieues connaissent ainsi le vieillissement et la dégradation de secteurs plus anciens. Ces espaces construits antérieurement au développement de la banlieue pavillonnaire reprennent en quelque sorte leur droit de cité. On a souvent continué à y construire des immeubles à logement, de qualité médiocre. Ces quartiers se sont aussi appauvris au rythme des crises économiques. Comme il a été mentionné plus tôt, il y a toujours eu de la pauvreté en banlieue, entre les nouveaux « développements » pavillonnaires. Depuis quelques années, les immigrants pauvres ont commencé à s’y installer. C’est par exemple le cas dans le secteur de Montréal-Sud, à Longueuil.

Ces immigrants n’ont pas connu de mobilité sociale ascendante et ils ne cherchent pas, en s’installant en banlieue, à réaliser leur rêve américain. Mais ils proviennent bien des quartiers de la ville centre. Ce phénomène nourrit directement l’image d’une hétérogénéité sociale grandissante de la banlieue qui conduit à poser la question de la pertinence de continuer d’appeler « banlieues » les premières banlieues. Est-ce simplement la ville qui s’étend au delà de ses frontières politiques et administratives ? Dans le cas de ces immigrants, le facteur ethnique ne paraît pas très significatif ; ils partagent d’abord, avec leurs voisins, un même statut socioéconomique.

Type 4 : les réfugiés de la banlieue

Il existe un autre type d’immigration pauvre qui vient s’établir dans les quartiers de la première banlieue, en particulier, mais pas uniquement, sur l’île de Montréal. Cette immigration profite, comme dans le cas précédent, de l’hétérogénéité du bâti résidentiel de ces banlieues et de la présence d’édifices à logement de faible qualité. Mais contrairement au type précédent, ces immigrants, en fait des réfugiés, ne proviennent pas de la ville centre, mais directement de leur pays d’origine. Leur installation en banlieue n’est cependant pas un choix délibéré, comme c’est le cas pour les Chinois de Brossard. Plutôt, ils ont été dirigés dans des secteurs résidentiels à travers certains programmes particuliers d’accueil ou de parrainage. L’installation des réfugiés indochinois dans le quartier Norgate de Ville Saint-Laurent, au début des années 1980, en est un très bon exemple (Charbonneau, 1995c). Ces immigrants partageaient ainsi à leur arrivée le même statut socioéconomique et la même origine ethnique que leurs voisins. Mais le quartier présente maintenant une grande hétérogénéité ethnoculturelle, à l’image des quartiers centraux de l’île, contribuant là aussi à poser la question de « l’identité banlieusarde » de ces premières banlieues. Par ailleurs, ce type d’installation des réfugiés dans la banlieue est perçu plutôt favorablement par le gouvernement du Québec qui valorise la dispersion de l’immigration en dehors de la ville centre.

Tous les cas de figure possibles ne se retrouvent donc pas nécessairement dans cette typologie, qui révèle par ailleurs l’importance de certains facteurs. D’abord la présence ou l’absence de référence au modèle typique de la banlieue : ceux qui profitent d’un statut socioéconomique moyen ou élevé s’y réfèrent et s’installent là où la réalité correspond au modèle, mais dans les banlieues les plus proches, nouvelles ou plus anciennes. Pour les plus pauvres, l’installation en banlieue ressemble à celle dans un quartier central. Leur présence contribue d’ailleurs directement à ce que les premières banlieues ressemblent de plus en plus aux quartiers centraux. Par ailleurs, tous ne suivent pas un modèle d’assimilation / dispersion, à partir de la ville centre. Riches ou pauvres, plusieurs immigrants arrivent directement dans la banlieue à partir de leur pays d’origine. Ils s’y retrouvent entre eux, parfois par choix, parfois parce qu’ils y ont été dirigés. Dans les secteurs où les immigrants sont très présents, à Brossard, comme à Ville Saint-Laurent, se développe rapidement une structure de commerces et de services spécifiques. Cela ne signifie pas pour autant que ces banlieues, à l’image de ce qu’on observe dans d’autres villes nord-américaines, sont devenues indépendantes de la ville centre.

4. L’immigration : un défi pour la banlieue ?

La conquête de la banlieue par l’immigration ne se fait pas nécessairement sans tensions. Après tout, les Montréalais d’origine québécoise qui veulent gagner la banlieue pour fuir la grande ville, cherchent aussi, à l’occasion, à fuir l’immigration pour se retrouver « entre soi » dans un espace socialement et culturellement homogène. D’ailleurs, ceux pour qui l’homogénéité sociale et ethnique est une valeur importante, quand vient le temps de choisir un lieu de résidence en banlieue, ont tout à fait la possibilité de se retrouver entre eux dans les banlieues les plus excentriques de la Rive-Sud et de la Rive-Nord.

Le désir de demeurer « entre soi » s’exprime aussi par le choix de quitter un quartier des premières banlieues où « on ne se reconnaît plus ». C’est ce qui a motivé le départ, qui s’est accéléré à partir du milieu des années 1980, de nombreux Canadiens français établis dans le quartier Chameran à Ville Saint-Laurent alors que des immigrants libanais en nombre croissant sont venus s’installer dans les grandes tours résidentielles du quartier (Charbonneau, 1995a). L’effet répulsif était surtout lié dans ce cas au fait qu’il s’agissait d’une seule communauté culturelle, plutôt que d’une mosaïque ethnique, cette communauté risquant ainsi de « minoriser » les Canadiens français sur leur propre territoire (local en l’occurrence). En fait, ce quartier présentait auparavant une diversité ethnique beaucoup plus grande, et les Canadiens français n’ont pas été les seuls à le quitter depuis une quinzaine d’années.

Un autre exemple venant appuyer cette hypothèse est le projet de centre commercial chinois à Brossard (Charbonneau, 1995b), où plusieurs quartiers ne comptent pas beaucoup d’immigrants ; les habitants savent parfaitement faire la différence entre le quartier « S » et les autres quartiers, également désignés par une lettre : c’est en effet celui où la proportion d’immigrants est la plus élevée. Parmi ceux-ci, des immigrants relativement aisés de Hong-Kong ont voulu, comme c’est le cas dans les autres banlieues nord-américaines, développer un mail commercial et communautaire entièrement chinois, ce qui a fait la manchette des journaux pendant la campagne électorale municipale il y a quelques années. En substance, le parti du maire clamait sans ambiguïtés : la mosaïque ethnique à Brossard, oui ; un quartier chinois, non. Ce genre de controverse à forte connotation symbolique a aussi été relevé à Toronto où le gros de l’immigration se retrouve en banlieue (Preston et Lo, 2000).

En fait, la mosaïque ou la multiethnicité se fait autant discrète en banlieue qu’elle s’affiche volontiers dans les quartiers centraux. Dans les banlieues, c’est en fin de compte le modèle de la culture de l’individuation et de la consommation qui dicte les comportements de conformité, un modèle auquel peuvent aussi adhérer les immigrants engagés dans leur processus d’ « assimilation », tel que l’a décrit l’École de Chicago. Plusieurs informateurs clés rencontrés dans notre enquête ont d’ailleurs souligné l’importance du magasinage et de la fréquentation des centres commerciaux comme activité de famille ou même « de clan » chez les immigrants, une habitude qui ne serait, par ailleurs, pas uniquement « nord-américaine » comme on a tendance à le supposer, mais « partagée par toutes les cultures ». Est-ce donc bien de l’assimilation ? Pour certains immigrants, provenant de pays au climat plus tempéré, le centre commercial est d’ailleurs un refuge fort apprécié durant les froids mois de l’hiver.

La présence immigrante en banlieue n’est pas un phénomène très ancien et les municipalités ne réalisent pas toujours le rythme avec lequel se diversifie leur population ni les enjeux symboliques qui y sont associés. L’image d’homogénéité est importante dans le projet social (voire communautaire) de la banlieue. Les municipalités n’ont pas toutes songé à se doter de politiques de gestion de la diversité avec, en amont de ce type de politique, une conception de l’intégration susceptible de dicter leurs conduites dans la gestion des services sectoriels (loisirs, planification urbaine, etc.). Plusieurs se sont donc retrouvées, par exemple, en présence d’une augmentation significative des lieux de culte dits ethniques (mosquées, églises pentecôtistes, temples sikhs, etc.). Ces nouveaux lieux cultuels ont à l’occasion soulevé des controverses dans le voisinage et / ou posé de sérieux casse-tête aux fonctionnaires chargés d’administrer le règlement de zonage lorsque ce dernier ne prévoyait pas de localisations suffisantes pour les lieux de culte ou s’avérait par trop restrictif[8]. Le cas des lieux de culte est particulièrement intéressant car il sert de révélateur par excellence des dynamiques d’accommodements dans un domaine a priori difficilement négociable : celui des valeurs religieuses (Gagnon et Germain, à paraître).

Plusieurs municipalités comblent leur retard avec diligence depuis quelques années. Il est cependant intéressant de noter que certaines d’entre elles ont fait oeuvre de pionnières, notamment Brossard et Laval. Dans les deux cas, les municipalités ont défini assez tôt une approche relativement élaborée quant à la manière d’intégrer leurs immigrants. Mais cette approche était au départ fort différente. À Laval, la politique s’est définie d’emblée aux antipodes d’une conception multiculturaliste, s’inspirant d’une philosophie de la citoyenneté à la française, c’est-à-dire gommant le rôle des communautés dans les rapports entre les citoyens et l’État. Par opposition, on a d’abord proclamé Brossard ville multiculturelle (un comité multiculturel avait été mis en place dès 1987), pour ensuite amorcer un virage vers une conception valorisant davantage la culture publique commune, à l’instar des orientations de la politique provinciale en matière d’immigration. On n’y parle plus de pluriculturalité mais plutôt de citoyenneté. La Ville de Montréal a quant à elle développé depuis longtemps des outils d’intervention parmi lesquels un Bureau des affaires interculturelles, et dont le dernier en date est un guide sur l’accommodement raisonnable. En général, les politiques de la Ville cherchent à promouvoir l’accès et la participation de tous aux différentes sphères de la vie municipale, à prendre en compte les besoins des citoyens de toutes origines dans les orientations stratégiques et dans l’offre de services et à consolider le caractère cosmopolite de Montréal.

Les orientations de la Ville de Montréal sont donc très ouvertes à la diversité culturelle au point d’en faire la promotion. Il faut dire que l’ancien maire Bourque témoignait d’une grande écoute à l’égard des communautés culturelles, qui le lui rendaient bien au moment des élections. La Ville comptait d’ailleurs, jusqu’à l’élection de novembre 2001, onze élus issus des communautés culturelles sur trente-neuf élus municipaux, cette proportion étant beaucoup plus élevée que dans les autres municipalités de la région montréalaise. Ville Saint-Laurent avait également développé ces dernières années des éléments de politique interculturelle sans avoir d’instruments aussi élaborés que Montréal. Il sera intéressant de voir, dans la nouvelle ville résultant des fusions de toutes les municipalités de l’île de Montréal, comment seront harmonisées ces pratiques de gestion de la diversité.

Au-delà d’un certain alignement des cadres de référence sur les politiques du ministère des Relations avec les Citoyens et de l’Immigration, les municipalités ont, une certaine marge de manoeuvre dans leurs pratiques de gestion de la diversité. Les unes, comme Laval, adoptent une gestion universelle, alors que d’autres cherchent à accommoder les demandes particulières des communautés culturelles. On pourrait toutefois émettre l’hypothèse que les politiques de gestion de la diversité les plus ouvertes aux particularismes culturels sont le fait de villes ou de quartiers où les immigrants deviennent majoritaires. Il se pourrait donc que la mosaïque ethnoculturelle devienne, dans certaines banlieues, partie intégrante de l’identité de la banlieue.

Parties annexes

Notes biographiques

Johanne Charbonneau

Johanne Charbonneau est professeure à l’Institut naitonale de la recherche scientifique (INRS-Urbanisation, Culture et Société) depuis 1993. Elle a aussi été chercheure boursière du CQRS et des Centres Jeunesse de la Montérégie de 1995 à 2002. Détentrice d’un doctorat en science politique de l’Université Laval, spécialiste de la sociologie urbaine et de la famille, elle a réalisé de nombreux travaux sur les réseaux sociaux, les liens familiaux, l’immigration, la vie de quartier. Récemment, elle a surtout exploré les thèmes de la maternité adolescente, du placement d’enfants en famille d’accueil et évalué certains programmes d’intervention pour les familles immigrantes, les familles suivies en protection de la jeunesse et le logement des jeunes.

Annick Germain

Annick Germain, sociologue, a enseigné à l’Institut d’urbanisme de l’Université de Montréal avant de faire carrière à l’INRS-Urbanisation dont elle a assumé la direction pendant deux ans. Ses travaux de recherche portent sur Montréal (son histoire, son aménagement); elle a publié en 2000 avec Damaris Rose, aux éditions John Wiley & Sons (Londres, Chichester), un ouvrage de synthèse intitulé Montréal. The Quest for a Metropolis. Ses travaux plus récents portent sur l’immigration et les dynamiques urbaines qui y sont liées (cohabitation interethnique, vie de quartier, etc.) ainsi que sur la gestion municipale de la diversité ethnoculturelle.

Notes

-

[1]

La première, en collaboration avec Johanne Charbonneau et d’autres chercheurs, portait sur les quartiers multiethniques de la région montréalaise et a déjà fait l’objet d’un article dans Recherches sociographiques (Germain, 1999). La seconde fait partie d’un programme financé par le CRSH sur les pratiques municipales de gestion de la diversité. Ce programme examine les politiques interculturelles dans trois domaines : l’habitation sociale, les sports et les loisirs et l’aménagement des lieux de culte. Les territoires retenus sont, outre Montréal (anciennes limites), Laval, LaSalle, Saint-Laurent, ainsi que quelques autres secteurs pour le dossier spécifique des lieux de culte (Dollard-des-Ormeaux, Saint-Léonard et Longueuil).

-

[2]

En fait, les premières banlieues remontent au milieu du XIXe siècle, lorsque la bourgeoisie montréalaise est sortie de Montréal pour transformer ses quartiers d’été en résidence principale, puis lorsque des promoteurs / spéculateurs ont profité des nouvelles lignes de tramway pour multiplier les lotissements et enfin lorsque les manufactures ont gagné la périphérie (Maisonneuve en est un bon exemple, comme l’a bien montré Linteau, 1981) pour s’agrandir et se moderniser. Nos premières banlieues sont en fait les « banlieues de l’après 2e guerre mondiale », marquées par une généralisation de l’installation des familles dans ces espaces.

-

[3]

En fait, la suburbanisation de la Rive-Sud commence avec la création de la petite banlieue pavillonnaire de Montréal / Sud (Beaudet, 1998b).

-

[4]

Par exemple, dans le sillage de la crise économique des années 1930, des ménages montréalais en chômage se sont installés à Mackayville et à Ville Jacques-Cartier pour diminuer leurs coûts de logement en érigeant des habitations précaires (Collinet al., 1998).

-

[5]

Frey (1993) souligne d’ailleurs que les jeunes familles américaines, dès qu’elles en ont les moyens, choisissent effectivement la banlieue, contredisant certaines hypothèses qui anticipaient une revalorisation des quartiers centraux. Le mouvement de gentrification s’est finalement révélé bien moins important qu’attendu.

-

[6]

Les chercheurs notent également que la maison unifamiliale détachée est moins populaire chez les immigrants, mais que l’observation du comportement résidentiel des jeunes permet d’entrevoir qu’à terme les immigrants pourraient adopter les mêmes attitudes que celles des natifs.

-

[7]

L’enquête combinait une série de méthodologies qualitatives, dont des entrevues avec des informateurs clés, avec des observateurs privilégiés et avec des usagers des espaces publics. Il s’agissait notamment de comprendre les dynamiques de peuplement ethnique.

-

[8]

Les controverses étudiées jusqu’à présent concernent des synagogues, des mosquées et des temples sikhs. Dans cette enquête que nous menons sur l’aménagement des lieux de culte, dans le cadre du programme de recherche sur les pratiques municipales de gestion de la diversité, certains lieux de culte, dont les mosquées, sont fréquentés par des populations provenant de différentes parties de l’île. L’aménagement de ces lieux suscite parfois des réticences dans la mesure où, exemptés de taxes municipales, ils servent d’équipements culturels régionaux et sont donc perçus comme des « occasions manquées de revenus fiscaux », associées à des étrangers – au double sens du terme : étranger à la municipalité et de nationalité étrangère. Les lieux de culte desservant des populations locales comme des synagogues hassidiques suscitent autant, sinon plus, de controverses.

Bibliographie

- Beaudet, Gérard, 1998a « Laval, entre anarchie et utopie », dans : Claude Manzagol et Cristopher R. Bryant (dirs), Montréal 2001, visages et défis d’une métropole, Montréal, P.U.M., 272-276.

- Beaudet, Gérard, 1998b « Longueuil, la banlieue à l’ombre du centre-ville », dans : Claude Manzagol et Cristopher R. Bryant (dirs), Montréal 2001, visages et défis d’une métropole, Montréal, Presses de l’Université de Moontréal., 277-282.

- Béland, Paul, Louise Sylvain et Pierre Georgeault, 2001 Les navetteurs et la dynamique des langues sur l’Île de Montréal, Conseil de la langue française, Direction des études et recherches.

- Bourne, Larry S., 1996 « Reinventing the suburbs : old myths and new realities », Progress in Planning, 46, 3 : 163-184.

- Charbonneau, Johanne, 1995a « Chameran : un cas d’homogénéisation ethnique », dans : Annick Germain, Julie Archambault, Bernadette Blanc, Johanne Charbonneau, Francine Dansereau et Damaris Rose, Cohabitation interethnique et vie de quartier, Gouvernement du Québec, Ministère des Affaires internationales, de l’immigration et des communautés culturelles, 225-240. (Études et recherches, 12.)

- Charbonneau, Johanne, avec la coll. de Jean-François Marchand et de Sylvie Tremblay, 1995b « Le quartier « S » à Brossard : vers un « ethnoburb » », dans : Annick Germain, Julie Archambault, Bernadette Blanc, Johanne Charbonneau, Francine Dansereau et Damaris Rose, Cohabitation interethnique et vie de quartier, Gouvernement du Québec, Ministère des Affaires internationales, de l’immigration et des communautés culturelles, 241-261. (Études et recherches, 12.)

- Charbonneau, Johanne, avec la coll. de Jean-François Marchand et de Sylvie Tremblay, 1995c « Norgate : un quartier atypique de la proche banlieue », dans : Annick Germain, Julie Archambault, Bernadette Blanc, Johanne Charbonneau, Francine Dansereau et Damaris Rose, Cohabitation interethnique et vie de quartier, Gouvernement du Québec, Ministère des Affaires internationales, de l’immigration et des communautés culturelles, 201-224. (Études et recherches, 12.)

- Collin, Jean-Pierre, Éric Champagne, Pierre J. Hamel et Claire Poitras, 1998 La Rive-Sud de Montréal. Dynamique intermunicipale et intégration métropolitaine, Montréal, INRS-Urbanisation.

- Davies, Norton R., 1961 « The pattern of urban growth », dans : George A. Theodorson (dir.), Studies in Human Ecology, New York, Harper and Row, 77-92.

- Driedger, Leo, 1977 « Toward a perspective on Canadian pluralism : ethnic identity in Winnipeg », Canadian Journal of Sociology, 2 : 77-95.

- Duany, Andres, Elisabeth Plater-Zybeck and Jeff Speck, 2000 Suburban Nation. The Rise of Sprawl and the Decline of the American Dream, New York, North Point Press.

- Evenden, Len J. et Gerald E. Walker , 1993 « From periphery to centre : the changing geography of the suburbs », dans : Larry Bourne et David F. Ley (dirs), The Changing Social Geography of Canadian Cities, Montréal et Kingston, McGill-Queen’s University Press, 234-251.

- Fortin, Andrée, Carole Després et Geneviève Vachon, 2001 « La banlieue, patrimoine ? Quelques éléments de réflexion », Patrimoine, hiver : 25-28.

- Frey, William H., 1993 « The new urban revival in the United States », Urban Studies, 30, 4 / 5 : 741-774.

- Gagnon, Julie Elizabeth et Annick Germain, (à paraître) « Espace urbain et religion : esquisse d’une géographie des lieux du culte minoritaire de la région de Montréal », Cahiers de géographie du Québec.

- Garreau, Joel, 1991 Edge City : Life on the New Frontier, New York, Doubleday.

- Germain, Annick, 1999 « Les quartiers multiethniques : une lecture urbaine », Recherches sociographiques, XL, 2 : 9-32.

- Germain, Annick, Julie Archambault, Bernadette Blanc, Johanne Charbonneau, Francine Dansereau et Damaris Rose, 1995 Cohabitation interethnique et vie de quartier, Gouvernement du Québec, Ministère des Affaires internationales, de l’immigration et des communautés culturelles. (Études et recherches, 12.)

- Lai, D.C., 1988 Chinatowns : Towns Within Cities in Canada, Vancouver, University of British Columbia Press.

- Li, Wei, 1994 Geographical Study of Ethnicity : Comparison Between Downtown and Suburban Chinese in Metropolitan Los Angeles, Communication présentée au Congrès annuel de l’Association américaine de géographie, San Francisco, CA, 29 mars-2 avril.

- Lieberson, Stanley, 1963 Ethnic Patterns in American Cities, New York, The Free Press of Glencoe.

- Linteau, Paul-André, 1981 Maisonneuve. Comment des promoteurs fabriquent une ville, Montréal, Boréal Express.

- Mongeau, Jaël et Anne-Marie Séguin, 2001 « Comment et où sont logés les jeunes ménages immigrants à Montréal ? », Congrès annuel de l’Association canadienne des géographes, Montréal, mai-juin.

- Morin, Dominique, Andrée Fortin et Carole Després, 2000 « À des lieues du stéréotype banlieusard : les banlieues de Québec construites dans les années 1950 et 1960 », Cahiers québécois de démographie, 29, 2 : 331-352.

- Preston, Valérie et Lucia Lo, 2000 « Asian theme malls in Suburban Toronto : land use conflict in Richmond Hill », The Canadian Geographer, 44, 2 : 182-190.

- Vieillard-Baron, Hervé, 1999 Les banlieues. Des singularités françaises aux réalités mondiales, Paris, Hachette.

- Wunch, James L., 1995 « The suburban cliché », Journal of Social History, 28, 3 : 644-658.

Liste des figures

Carte 1

Concentration de l’immigration à Montréal. Population née à l’extérieur du Canada, par secteur de recensement, 1996

Carte 2

Les territoires à l’étude

10.7202/057242ar

10.7202/057242ar